岩国I.C. −![]() → (山陽自動車道) → 徳山東I.C. → 川崎観音堂

→ (山陽自動車道) → 徳山東I.C. → 川崎観音堂

初詣のかい有って娘が無事に生まれて来たので、お礼参りに川崎観音堂を訪れました。 前回、迷子になった経験を活かし、今回は一発で到着する事が出来ました。

相変わらず人気のないお寺です。 娘の無事をお礼した後、あたりを見回すと先日の台風18号の影響でしょうか、桜の木が折れたり、瓦が飛んでいたり、お地蔵様の首がなくなったりとかなりの被害が出ているようです。 そういえばあたりの林が茶色く変色しているのが目立ちます、潮風にあたり枯れてしまったのでしょうか。

今回は境内に猫は居ませんでしたが、代わりに子供たちを中心にバーベキューをしていました。

うかつにもデジカメのバッテリーが切れてしまったので彼岸花との写真が撮れず大失敗です、遠石八幡宮にいく途中にカメラ屋によって補充しました。

| 当観世音は平安時代末期(1183年頃)平家の武士悪七兵衛平の景清が兜の八幡座に戴き数多の戦陣を駆け巡るも観音加護により身に寸傷も受けなかったという御身丈一寸八分(5.7cm)の十一面観世音菩薩である。この観世音を念ずれば必ず応益あり特に、安産、眼病、肢体不自由に霊験あり初めは常に閉扉されていたが後世に至り十二年に一度(子年)開扉され尊像の拝観が出来る事となり地名を取って音羽の観音様として尊蒿されていたが後年川崎観音といわれて現在に至っている。 | |

|

|

咲き乱れる彼岸花

|

川崎観音堂 −![]() → 遠石八幡宮

→ 遠石八幡宮

遠石八幡宮の境内に入ると妙に混んでいます。 初詣の時のように本殿の横の駐車場に入ろうとすると係りの方が出てきて、「赤子まいりの方ですか?」と聞かれ、わけも判らず取り敢えず誘導して貰い、車を降りると本殿の前には赤ちゃん連れで一杯で、何やら御神輿の前に行列が出来ています。 訳もわからず嫁さんを行列に並ばせておいて、社務所の方に「何の行事ですか?」と尋ねると下記の特記事項のような答えが返って来ました。 開始時間を尋ねると、2時からの予定だが待っている赤ちゃんが一杯いるので、そろそろ始めるとの事。 なんかとってもラッキーでした。

まもなく氏子さんが開始の宣言をするとかわいい法被と鉢巻が配られました。 娘は運良く最初に準備していた分に当たり、パリッとした法被を着せ、きりりと鉢巻を巻く事ができました。 そうこうしている家に赤子まいりは始まっています。 神輿の前に移動するとテレビ局(テレビ山口(TYS)、山口放送(KRY))も取材に来ています。 最初は余裕のあった神輿かきのおじさん達も、何人もの赤ちゃんをくぐらせている間に疲れて来たのか、途中からあっと云う間に赤ちゃんを通過させる様になってしまい、結局、娘の時もそんな状態でビデオも写真も撮り損なってしまいました。 とっても残念です。

気を取り直して、娘を抱いて神輿の前で記念撮影です。 何枚か写真を撮った後、法被と引き換えに紅白のお持ちを頂きました。 後は本来の目的であるお参りをして、帰る事にしました。 それにしてもビデオを撮り損なったのは一生の不覚です。 是非来年も来て、今度こそはばっちりとビデオに収めると心に決めたのでした。

|

赤子まいり

| 秋季例大祭の御神幸際に先立ち、お参りに来た赤ちゃんに法被を着せ鉢巻を巻いて神輿かきが抱きかかえ、神輿の下をくぐらせて、子どもの成長を祈る儀式。 赤ちゃんは満一歳前後が対象で、誰でも参加出来ます。 |

|

|  | |

|

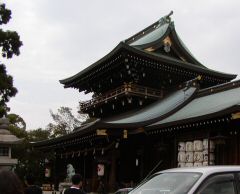

本殿

|

御輿の前で準備中の御輿かき

|

| 推古天皇三〇年(622)の春に宇佐八幡大神のお告げによりご神霊を奉安し、和銅元年(702)この地に社殿を造営したのを創建とします。 平安時代には京都の石清水八幡宮別宮となり、本朝四所八幡の一つとも称されました。 また、江戸時代には毛利徳山歴代藩主の崇敬篤く、祭礼には諸国からも多くの参詣を集め門前は賑わいました。 その後も周防国の大社として信仰は広がり、明治時代の社格では県社となり、現在も八幡大神のご神徳を仰ぐ人たちの参詣が絶えません。 | |

|

遠石八幡宮 −![]() → 自宅

→ 自宅

折角のチャンスだったのにビデオも写真も撮れなかった自分に腹を立てながら、帰宅しました。

テレビ局が取材に来ていたので、6時台のローカルニュースを見てみるとテレビ山口(TYS)が「赤子まいり」を放送していました。 例の腹立たしいおじさんが目一杯移っていたのに更に腹を立てながら、もう一社来ていた山口放送(KRY)にチャンネルを切り替えるとこちらでも同じ様に放送しています。

赤子まいりのニュースが終わりかけたその時です、なんと嫁さんと嫁さんに抱かれた娘が写っているではないですか。 ちょうど次の順番で神輿かきの方に娘を手渡す瞬間が10秒程ですが、映像として残っていたようです。 テレビ初出演です。

ビデオに録画しておけばよかったと、改めて後悔していると、嫁さんから「11時のニュースの後にローカルでもう一度放送するかもしれない。」との事。 運良く、再び放送されたので今度こそはビデオにしっかりと録画したのでした。 何やらとっても慌しい一日でした。