12月30日の中国新聞の広告に掲載されていた二葉山山麓 「二葉の里 歴史の散歩道」を散策(お参り)してきました。

広島駅新幹線口 −![]() → 饒津神社 (約1km:徒歩10〜15分)

→ 饒津神社 (約1km:徒歩10〜15分)

先ずは南からと云うことで山陽新幹線で博多方面に向かって広島駅を出てすぐ右側に見える饒津神社(にぎつ)からお参りする事にしました。 広島駅新幹線口から10〜15分程歩くと饒津神社(にぎつ)に到着です。 思いの外立派な神社でちょっとびっくりしました。

| 天保六年(1835)に創建された神社です。 芸州・浅野家藩祖 浅野長政 幸長 長晟 長勲 末津姫を祀る神社です。 爆心地から1.8キロ離れていましたが、恐ろしい熱線と衝撃波に社は薙ぎ倒され、火を噴いて焼け落ちています。現在の建物は、戦後、旧社殿の通り復旧されたもので、戦争中はここから多くの若者たちが出征していったそうです。 | |

|

参道に茅の輪が設置されていて茅の輪くぐりが出来るようになっていました。 茅の輪くぐりは、御真言を唱えながら左右左とくぐるのですが、御真言が長くて覚えきれず、とにかくくぐるだけで終わってしまいました。

|

|

|

参道にある門柱(?)

|

茅の輪くぐりの輪です。

|

饒津神社 −![]() → 明星院 (100m:徒歩1分)

→ 明星院 (100m:徒歩1分)

饒津神社の殆どとなりといっても過言ではない位置に在ります。 あまりにも近過ぎて、一度目は見過ごしてしまいました。 隣には、二葉幼稚園が併設されていました。

| 天文十三年(1544)に中興開山したお寺です。 毛利輝元が母の位碑所として建立した妙寿寺を吉田より移築したが、福島正則の時代には、城の北東に当たることから鬼門守護として祈祷所となりました。その後、歴代藩主の祈願寺と定められ隆盛を極めますが、原爆によりそのほとんどを消失し、現在の建物は昭和四十九(1974)年に再建され、浅野藩と関係のあった赤穂四十七士の木像が安置されており、一見の価値があります。 | |

|

明星院 −![]() → 鶴羽根神社 (100m:徒歩1分)

→ 鶴羽根神社 (100m:徒歩1分)

明星院から100m程北に行った所に鶴羽根神社が在ります。 こちらは神社だけあって、結婚式場並びに披露宴会場が併設されていました。

| 建久年間(1200年頃)に創建された神社です。 | |

|

入り口は緩やかな太鼓橋(アーチ橋)になっていて、前日の大雪が残っていたら怖くて渡れなかったと思います。 ちょうど焼き芋屋さんがお参りに来ていました。

|

|

神社入り口の太鼓橋

|

鶴羽根神社 −![]() → 広島東照宮 (450m:徒歩4分)

→ 広島東照宮 (450m:徒歩4分)

鶴羽根神社から大分離れたところに広島東照宮が在ります。 今までの神社仏閣が100m間隔だったので、500m弱といっても大分あるなといった印象です。

| 当時の広島藩主浅野光晟は、生母振姫が家康の三女であった関係から、東照宮の造営に特に熱心で、京都から多くの職人を招き、二葉の山のふもとに華麗な漆塗りの社殿を造りました(慶安元年:1648年)。しかし原爆によって本殿と拝殿を焼失してしまいました。焼け残った唐門、翼廊も、爆風によって北へ傾いていますが、江戸時代初期の建築の特徴をよく伝えています。(広島市重要文化財、神興、手水舎、唐門、翼飾、御供所、本地堂、脇門) | |

|

入口の鳥居をくぐり石畳の参道を歩いていくと、本殿に続く急傾斜の石段がありました。 およそ40段位でしょうか。 一気に登り、振り返ると広島の街が一望できました。

|

|

|

入り口の鳥居です。

|

40段程あった参道の階段です。

|

広島東照宮 −![]() → 金光稲荷神社 (50m:徒歩1分)

→ 金光稲荷神社 (50m:徒歩1分)

東照宮の裏門(?)から山の方に歩いていくとそこが金光稲荷神社の参道です。

| 元禄年間(1690年代)に創建された神社です。 | |

|

下の写真にある朱の鳥居100基をくぐり、10分ほど山を登っていくと奥の院に着きます。 更に、山を登っていくと仏舎利塔につきます。 広島駅から見えるあの塔です。 大分暗くなってきた事もあり、奥の院以降の散策は次の機会にする事にしました。

|

|

奥の院へと続く朱の鳥居

|

金光稲荷神社 −![]() → 尾長天満宮 (700m:徒歩10分)

→ 尾長天満宮 (700m:徒歩10分)

5時近くになり、日も落ちてしまったので残りは次の機会にとも考えたのですが、残り3社なので頑張ってまわることにしました。

| 祭神は学問の神の菅原道真公神霊で、平安時代に道真公が大宰府に左遷される砌、当時は海であったこの地に船を寄せ、尾長山に登り休息され、その場所に村民が祠を建て、平清盛が再建したと伝えられています。 その後、安芸藩主 浅野長晟に京から招かれた連歌師松尾忠正が霊夢により、尾長山(二葉山)の山中にあった神社を民家近くに移して、寛永十七年(1640)に天満宮を建立したといわれています。 | |

|

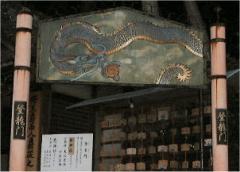

ここもだらだらと続く坂道の上に立っており、参道の石段を登ると絶景です。 境内には登竜門が立っており、絵馬の使い方(?)の説明が有りました。

「絵馬を奉納される方は立身出世の関門 登竜門を通り、 竜神社につるしてある竜神石の下に絵馬を置き、心をこめて、あなたの年の数だけ、竜神石を打ち鳴らし、祈願した後、奉納所へ掛け納めて下さい。」

|

|

神社の境内に有った登龍門

|

尾長天満宮 −![]() → 國前寺 (250m:徒歩3分)

→ 國前寺 (250m:徒歩3分)

尾長天満宮から少し坂を下ったところに國前寺が有ります。 ちょうど本堂を建て直す工事が始まろうとしているところで、お参りは仮本堂で行いました。 この時間は既に暗くなってしまって、写真を撮ることは諦めていたのですが、聖光寺から戻ってくると門がライトアップされていて、下の写真を撮ることが出来ました。

| 國前寺は暦応三年(1340)、安芸の国を訪れた宗祖日蓮の弟子、日像が尾長山の麓で草庵を営んでいた真言の僧、暁忍と出会い、この時日像に師事した暁忍坊によって開かれはじめ、暁忍寺と称したが、江戸初期の明暦二年(1656)に二代藩主、浅野光晟とその夫人自昌院の帰依により、菩堤寺となり、自昌山國前寺と改めた。またこの寺は三次市に伝わる化物語の主人公、妖怪退治で有名な稲生武太夫が妖怪の大将からもらった木槌が伝わっています。 | |

|

國前寺 −![]() → 聖光寺(250m:徒歩3分) → 広島駅新幹線口

→ 聖光寺(250m:徒歩3分) → 広島駅新幹線口

國前寺から5分位で聖光寺に着きます。 さすがに日が暮れて、写真はダメでした、次の機会に期待したいと思います。 お寺に着くと、思ったより広い境内で、禅寺らしく枯山水なども配されなかなかのものでした。 また今度、ゆっくりとお参りしたいと思います。

| 応永元年(1394年)に開創されたお寺です。 | |

|

(写真準備中)

|

若干無理なスケジュールでは有りましたが、何とか七大神社仏閣を全てお参りする事が出来ました。 時間が余りなかった事と、荷物を抱えていたこともあってゆっくりと堪能する事は出来ませんでしたが、広島駅の近くにこんな場所があったとは驚きです。 春にでもなったら、改めて明るい内にゆっくりとお参りしたいと考えていますので、その時のレポートを楽しみにしていて下さい。