岩国 - ![]() → JR・山陽本線 → 下関

→ JR・山陽本線 → 下関

一昨年あたりからJRのツアーで、笠戸島のひらめを食べに行こうと計画していたのですが、何やかんやとスケジュールが合わず、結局、ひらめより先に、下関でのふく三昧が先になりました。 というわけで、ふくツアーの始まりです。

ふくフク号とはJRの企画列車で、どういうわけだか気動車の特急車両を転用し、外側にふくのイラストを沢山描いたもので運行しています。 電化区間のみを走るので気動車である必要はないと思うのですが、兎に角、山陽本線をのんびりとおよそ2時間かけて下関まで移動しました。

|

|

|

ふくフク号(正面)

|

ふくフク号(側面)

|

下関駅 - ![]() → 海響館前 -

→ 海響館前 - ![]() → 喜多川

→ 喜多川

2時間も汽車に揺られお腹が空いたところで、先ずは食事です。 食事を予約していた喜多川は下関駅から少し離れている唐戸地区にあるのでバスで移動です。 最も分かり易いバス停と云うことで、海響館前まで移動しました。 喜多川に行くと、既に何組みかのお客さんが着いています。 電車の中で見かけた方々もいたので、タクシーで移動したのでしょう。

|

|

|

喜多川

|

ふくづくしのコース

|

いよいよ料理が出てきました。 「ふく刺」、「ふくちり」、「ふくの唐揚」はもちろんの事、「ふくの塩辛」、「ふくのにこごり」そして「ふく釜めし」などなど、まさにふくづくしです。 ビールを飲みながらふくを堪能します。

一般的には「ふぐ」と「く」の字に濁点が着きますが、下関では「ふく」と濁点が付きません。 福を招くという言い伝えからふくと言います。 ちなみに、大阪では「鉄砲」と云います。 これは、どちらも当たれば死ぬという洒落から来ているようです。

御託を並べるのはこれくらいにして、見た目は少ないかなと思った量も、食べてみれば結構な分量で、おまけに調子に乗ってビールを飲んだせいもあって、少し気分が悪くなってしまいました。 ふくの毒ではなくて、ばちが当たったのでしょうか。

|

|

|

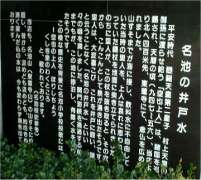

名池の井戸?

|

銘板

|

店を出ると店の右手の方に井戸が有り、銘板が掲示されていました。

「名池の井戸水」 平安時代 醍醐天皇の第二皇子 村上天皇の御孫に渡らせ給う「空也上人」は、諸国を巡錫され、天歴の頃(947〜56年)、当店より北へ400米先、東蓮寺にて、念仏を広められました。

山すそまでが海に接し、飲料水に不自由していた当時の里人を、上人は哀れに思われ持っていた錫杖を地面に突き立てられました。のちに里人が、この杖を抜き取ると、その穴から、こんこんとして泉が湧き出たそうです。里人は、大変喜び、これを井戸に囲い、誰と云うことなく「名池の井戸水」といい人々の喉を潤しました。関門海峡を通過する船までもが、この地に停泊し、有り難く水を頂いたそうです。

喜多川 - ![]() → 海響館

→ 海響館

お腹も一杯になり、腹ごなしをかねて海響館を見学です。 海響館は開館した時から行きたいと思っていた水族館です。 水族館は昔の捕鯨母港であった事に由来して鯨の形をしています。 館内にもシロナガスクジラの骨格模型が展示されています。 また、ふくの本場下関だけあって、様々なふくの仲間達が展示されています。

|

|

|

海響館の看板

|

海響館全景

|

|

|

|

海響館から望む関門橋

|

海響館のペンギン達

|

海響館前 - ![]() → 下関 -

→ 下関 - ![]() → JR・山陽本線 → 岩国

→ JR・山陽本線 → 岩国

海響館から駅に向かう途中に「鯨料理の長門屋」という看板が目に入りました。 次回は、鯨料理だと心に決めて帰路につきました。 帰りもふくフク号に乗って帰って来ました。 いつもの事ですが帰りは心地よい揺れにつられてうつらうつらしながらの旅で、気が付くと岩国に着いていました。 今回も、おいしく、楽しい旅をさせて頂きました。

訪問場所のご案内

訪問場所のご案内|

名称

|

内容

|

住所

|

電話番号

|

備考

|

| 喜多川 | ふく処 | 〒750-0006 下関市南部町7-11 | 0832-32-3212 | |

| 海響館 | 水族館 | 〒750-0036 下関市あるかぽーと6番1号 |

0832-28-1100 |