仏像の起源 |

(仏像以前の崇拝物) 釈尊入滅(BC380年頃)後その遺体は荼毘にふされ舎利(遺骨)は釈尊を慕う人々の間で分けられ、ストゥーパ(仏塔)に納められて人々はそれを拝むようになります。 ストゥーパの周囲には釈尊が前世でなした修行の物語である本生説話(ジャータカ)などがレリーフとして刻まれ、釈尊が悟りを開いたという菩提樹の木や釈尊の足跡を石に刻んだ仏足石などが置かれますが、釈尊があまりにも尊い存在だったため(おそれ多いこととして)その顔や姿があらわされることはありませんでした。 (仏像の発生) その後、時の経過とともに釈尊追慕の念がますます高まりBC1世紀頃からその存在を仏像として表現するようになったといいます。

(仏像の伝播と変遷) |

|

||||||||||||

|

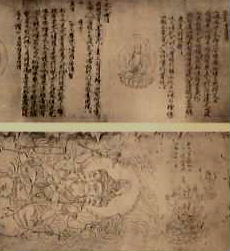

(経典と儀軌) 仏像は本来礼拝の対象として作られたものですがそれぞれが意味をもった一定の規則によって作られており、その規則の基本となるものが経典と儀軌(ぎき)です。 経典には各仏の形が説かれており、日本では仏教伝来以降奈良時代までは主に経典の記述にしたがって仏像が作られていました。 平安時代になり密教が入ってきてからは儀軌(規則という意味で仏像の作り方や仏の供養法、儀式の規則が記されている)によることが盛んになりました。 そのご儀軌の整理により図像抄や別尊雑記などの図像集が編纂され各仏像についての形や色、持物(じもつ=手に持つ物)などが厳密に決められています。 (材料と作り方)

|

(*1)鉈彫り

|

||||||||||||

| 仏像の種類 |

仏像はその姿・形や対象によって、如来形・菩薩形・明王形・天部形・その他の5つのゲループに分けられます。 如来形・・・如来とは悟りをひらいた者で仏陀ともいいます。悟りをひらいた釈尊の像が釈迦如来像です。大乗仏教の成立以来多くの仏陀があらわれ、それにともない数々の如来像が作られるようになりました。(詳細はこちら) 菩薩形・・・菩薩とは悟りを求めるために修業している人で他者をも救う行い(六波羅密)を実践することですべての人々を救おうとしています。 明王形・・・明王とは真言(神秘的な力をもつ言葉や呪文)を唱えて祈った場合に、その霊験がもっとも大きい仏と言う意味で、密教が創造した仏ですが如来や菩薩の教えに従わない人を威力で導くものとされています。(詳細はこちら) 天部形・・・天というのは仏教以前からインドにあったバラモン教や民間信仰の神々のことですが、仏教はこれらを守り神として取り入れたもので姿もバラエティーに富んでいます。(詳細はこちら) その他・・・垂迹神、阿羅漢、高僧の像などです。(詳細はこちら) 阿羅漢(羅漢)・・・釈尊の高弟や最高の修行僧の像で十大弟子が代表的なもので釈尊にしたがった弟子十六体や五百体を一群として十六羅漢とか五百羅漢と呼んでいます。 高僧・・・仏教の興隆に力を尽くした聖徳太子や各宗派の開祖なども彫像として表わされ、信仰の対象となりました。 |

如来像・ガンダーラ(東京美術・目で見る仏像)

|

||||||||||||

| 尊像形式 |

仏像は単独のものもありますが「釈迦三尊像」や「五智如来」のように別の役割をもつ像と一具(セット)で祀られる場合があります。これを仏像の尊像形式といい、その組み合わせも経典や儀軌で定められています。 組み合わせて祀られる場合、二尊像の場合は同格で並立します。 三尊像の場合は本尊(中尊)を中心に左右に二体が従います(脇侍・わきじ)。まれに三像並立の場合もあります。 四尊像の場合は同格で東南西北の四方に祀ります。 五尊像は一体が中尊で四体を四方に祀ります。 それ以上の場合は群像となり,組み合わせもいろいろとなります。 [主な尊像形式] |

釈迦三尊像(法隆寺・国宝) ー脇侍は薬王、薬上菩薩ー

|