| 如来形の特徴 |

如来形は釈迦如来が悟りを開いた後の姿を基本としていますが、特徴的なこととして次のようなことが挙げられてます。 ①相好が取り入れられていること。

体全体が金色をしている金色相、指の間に水掻きのような膜がある指縵網相、手のひらや足の裏に車輪のような模様がある千輻輪相、頭が鏡餅のようにもりあがっている肉髻相、眉間に右巻きの白毛があり、伸びると1丈5尺になるという白毫相などです。 ③髪型は巻貝のように小さな渦巻き状になっています(螺髪)。 ④体型はすべて一面(かお)二臂(うで)で変化観音とか明王のような多面多臂のものはありません。 ⑤台座は坐像、立像ともすべて蓮華の花を形どった蓮華座です。

|

|

|

釈 迦 如 来 |

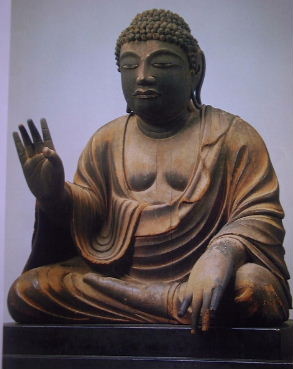

釈迦如来像は釈尊の像ですがもっとも一般的なのは釈尊が説法する姿を表わしたもので印相は施無畏印・与願印、あるいは禅定印に結ぶ単独像です。 ほかに薬王、薬上菩薩や文殊、普賢菩薩を脇侍に伴う三尊像も見られ、また釈迦の十大弟子を眷族(付き従うこと)として従える例もあります。 釈尊生涯の物語(仏伝)にちなみ、誕生と同時に7歩進んで「天上天下唯我独尊」と言った時の姿を表わした誕生仏や、苦行を終えて山から出てきた出山釈迦像、仏像の中ではただ一つの横臥像である入滅する時の涅槃像など、特徴のある像も釈迦如来像に含まれます。

|

釈迦如来倚像(深大寺・重文) |

|

阿 弥 陀 如 来 |

阿弥陀如来も釈尊と同様に、もとインドの王子でしたが48の大願を立て、修行の末如来になったといわれます。 その大願の中に「念仏を行う者は必ず極楽浄土へ行ける」と説いていて「無量寿如来」とか「無量光如来」 (無量=限りない)とも呼ばれています。 結ぶ印相の種類は多く古くは施無畏印・与願印、あるいは説法印、平安時代以降は阿弥陀定印、浄土信仰が盛んになった平安後期以降には来迎印を結ぶ例が多いようです。 各時代を通じて観音、勢至菩薩を脇侍を従える例が多く、来迎の模様を表現するために、50菩薩やその半分の25菩薩の像、供養の天人像を従えた例もあります。 |

阿弥陀如来坐像(平等院鳳凰堂・国宝・定朝作) |

|

薬 師 如 来 |

正しくは薬師瑠璃光如来といい、今も東方瑠璃光世界で説法しているといわれます。 まだ菩薩だった時代に立てた12の大願の中に人々を病から救うことが挙げられ、日本でも古くから病気平癒を願って多くの像が造られました。とくに眼病には霊験あらたかとされ多くの人の信仰を集めました。 右手は施無畏印、膝に載せた左手に薬壷(やっこ)をもつのが基本の形ですが、奈良時代くらいまでは右手を施無畏印、左手は与願印で薬壷を持たない例もあります。 三尊像の場合は脇侍は日光、月光菩薩像ですが眷族として十二神将を従える例もあります。

|

薬師如来坐像(新薬師寺・国宝) |

|

毘 盧 舎 那 仏 (びるしゃなぶつ) |

略して盧舎那仏(るしゃなぶつ)とも言われ蓮華蔵世界という広大な宇宙で今なお説法を行っています。 蓮華座に結跏趺坐し、持物はとりません。日本では奈良時代から篤く信仰され大宇宙の象徴にふさわしい東大寺の奈良大仏や唐招提寺金堂本尊が造られています。

|

盧舎那仏坐像(奈良大仏) (東大寺・国宝) |

|

大 日 如 来 |

密教において毘盧舎那仏をさらに発展させて密教世界の最高位に位置する絶対的な存在となりました。 如来でありながら頭に宝冠を載き、髪を結って胸や腕には装飾品をつけて結跏趺坐します。 金剛界の大日如来像は智拳印、胎蔵界大日如来は法界定印を結び、瞑想にふける姿として造られています。 この印相で2種の大日如来像の区別がつき、また菩薩像と大日如来像の区別も見分けることができます。

|

大日如来像(金剛峯寺・重文) |

|

その他の如来 |

[弥勒如来] 弥勒菩薩は釈尊の後継者として将来如来になることが決まっているため、如来の姿であらわされることがありますがこれが弥勒如来です。 姿・形も釈迦如来と変わることなく印相も通例は施無畏印・与願印です。 代表的なものに奈良・当痲寺の弥勒仏坐像、「試みの大仏」といわれる東大寺の弥勒仏坐像、興福寺北円堂の運慶作の弥勒仏坐像があります。変わった像では法隆寺五重塔の塔本塑像のなかに椅子に坐る倚像の弥勒如来像があります。 [五智如来] |

弥勒如来(試みの大仏・東大寺) |