|

かしゃぐら通信 Khasya Report シンハラ語の話し方フォロー講座 | |

| 「かしゃぐら通信」Khasya Report シンハラ語/シンハラ語の話し方・読者の方へ/ニュースの探検隊/カレーライス/かしゃぐら通信索引/著作・発行 トモカ・コミュニケーション | ||

| ● |

| シンハラ語の名詞も活用する、を学ぶ ③名詞格変化の一覧 |

| ②ウィバクティとニパータと助詞と ← ●赤色の文字はカプタフォントでお読みください● → ④名詞格変化の実際1 Please read this page with Japanese font and Sinhalese Kaputa font ※シンハラ語の話し方フォロー講座Index ※シンハラ語質問箱へ ※ |

③名詞格変化の一覧

かしゃぐら通信2006‐01‐06 / 2007-Dec-21 2008-Jan-15

シンハラ語の名詞九格

シンハラ文法では格を九つに分けます。まずはこの九格をご紹介しますが、シンハラ語を話すためにシンハラ語を学ぶなら律儀に九つという格の数にこだわる必要はありません。

連載3回目の今回はシンハラ語の九格を整理して四つにグループ分けします。名詞の格を四つに整理するほうがシンハラ語が理解しやすくなります。格文法で文を理解するという方法は日本語にはあまり馴染まないし(だから、象は鼻が長い、私はうなぎだ、が論議の的となる)、そもそも格文法はシンハラ語にも適応しない部分がたくさんあるのです。シンハラ文法で格を学ぶと例外適用の文例が多くて悩まされるのですが、例外規定が列挙される規定は、そもそも規定としての威儀を正していないのです。

ともあれ、シンハラ文法は格で構文を説明しますから、まずはシンハラ文法に倣って名詞変化を眺めてみましょう。

下の①表をご覧ください。シンハラ語の格が「名詞+格ニパータ」で構成されていることはすでにお話しましたし、ニパータのこともフォロー講座の「ニパータの穴埋め問題が問題だ」でお話しましたから、①表は理解しやすいと思います。シンハラ語の格の変化は名詞が語形変化するのではなくて、日本語のように接尾辞(助詞=ニパータ)を加えて名詞句を作るのです。

名詞の格は述語動詞によって決定されますが、8.属格と9.呼格は動詞との関係を持ちません。また、主格は他の格とは異なり動詞との叙述的な意味関係を持たず、行為者として表示されるだけです。シンハラ語の主語が常々省略されて文に現れないのは、そしてそれが普通の出来事なるのはそのためです。ただし、文語の時は動詞に語形変化をもたらして主格の人称を表します。

①表

![]() の格の名称一覧から格のシンハラ語名と動詞との関係を作成。格を表すニパータ、対応する日本語の助詞は「かしゃぐら通信」で作成。

の格の名称一覧から格のシンハラ語名と動詞との関係を作成。格を表すニパータ、対応する日本語の助詞は「かしゃぐら通信」で作成。

格の英語名は次の通り→1-nominative, 2-accusative, 3-instrumental, 4-instrumental, 5-dative, 6-ablative,

7-locative, 8-genitive, 9-vocative

※シンハラ語の名詞九格に対してサンスクリットでは7格があげられている。

| サンスクリット/格 | シンハラ語/格 | 日本語の格表示 | |

| 1 | 主格prathama 呼格sambodhana |

主格prathama | ~が |

| 2 | 対格dvitiiyaa | 対格karma | ~を |

| 3 | 具格trtiiyaa | 助格karrtha 具格karana | ~によって(人) ~で(物) |

| 4 | 与格caturthii | 与格sampradaana | ~に/へ |

| 5 | 奪格pancamii | 奪格avadi | ~から |

| 6 | 属格sastii | 属格sambanda | ~の |

| 7 | 処格saptamii | 処格aadaara | ~にて |

※1 対格表示のwaは文法上ニパータには含まないが、明らかにニパータの機能を持ち、またニパータとして用いられている。ただし、非‐生物や木などのように’動かない生物’にはこれを用いない。これは動作主となりうる生物が対格である場合、対格ニパータでマーキングをしておかないと主格主語と取り違うからだ。非・生物の名詞である場合、動作主となりえないので主格とまがうことはない。また、従属節の主語は対格で表されるが、これは文語の場合に限られる。

格文法は本来、インド語族の解析に適した方法のはずですが、どういうわけかシンハラ語の場合はそれほどぴったりと適合しません。シンハラ語は基本的に文末に動詞が置かれて、その文末動詞めがけて名詞句と名詞に類する品詞が句を作り、それらが重なり合って、さしたる序列も規則もなく並ぶことで文が作られる言語です。そのためシンハラ語の「主格プラタマー・ウィバクティ」の「主(あるじ/プラタマー)」は名ばかりで、主格の表示がなくとも文は完成します。とくに文語では動詞の語尾変化が主格の人称を表しますから主語(主格)の省略という傾向が現れても文法上無理がないのですが、動詞が人称を表示しない口語文でも主格はあっさり省略されますから、「シンハラ語は無条件に主格主語を省略する言語」と見るべきでしょう。日本語も主語省略を行う言語ですが、その様子は殆どシンハラ語と変わりません。日本語とシンハラ語は主格主語のない言語なのです。

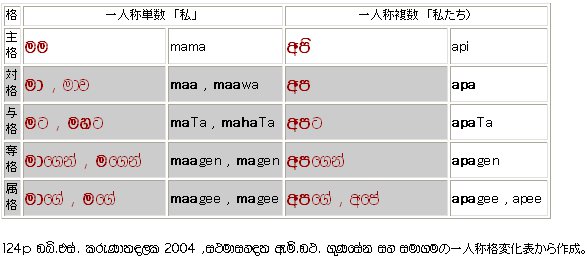

主格は省略される。決して「第一(プラタマー)」ではない。そのことを如実に表しているのは一人称単数・複数の格変化です。

②表

一人称の「私/私たち」は主格を外して、対格の「マーmaa」を基礎語形として与格・奪格・属格を作るのです。「一人称対格+格ニパータ」がその他の格(主格以外の格をアヌクタ・ウィバクティと言う)を作るのです。また、一人称の場合は主格と対格の語形が異なりますが、他の多くの単語の場合、主格と対格は同じ語形を取ります。そのときでさえ、格変化は「対格を基本にして行われる」とされるのですから、主格がシンハラ文に登場することは本当に少ないのです。

シンハラ語の名詞はこのように主格以外の格表示を対格語形を基本に据えて行ないます。主格は格変化の蚊帳の外。それほどに主格は特別な存在なのか、それとも主格は格文法の除け者なのでしょうか。

シンハラ名詞の格変化をコンパクトに処理する

言語とは関係の叙述である

主格は対格に准じる。不思議な現象に思えます。しかも主格以外の格は「対格+格ニパータで現される」のですから、これが果たして人称名詞の語形変化と言えるのかどうか、怪しいのです。格変化してもそれが語形変化と言えるかどうか。むしろ日本語のように「名詞に格助詞が付いて格を表す」としたほうがより的確な格変化の状況です。

シンハラ語会話では格を意識する必要がありません。シンハラ語自身、あまり格ということにこだわっていないようです。特別な時以外は(有体に言えば大学入学共通一次試験ウサスペラのときを除けば)次のようにコンパクトな構文処理をするだけでシンハラ文は理解できます。それはサブジェクト(主題)、オブジェクト(対象)、ナレーティブ(叙述)という三つの要素に文を分ける方法です。

| 文の要素の名称 | 文の関係 | 関係の要素 |

| サブジェクト Subject |

文の主題(主語) | 主格名詞。 文の中で省略されることがある。 |

| オブジェクト Object |

述語動詞が対象とする語・語句(目的語) | 対格・助格・具格・与格・奪格・所格を表す名詞。名詞的用法をする用言。 |

| ナレーティブ narrative/predicate |

主題の状態を叙述する(述語) | 動詞・形容詞。文末に位置する。 |

こうして小さくまとめると格の意味と位置がすばやく理解できます。格変化する名詞は主格を除いてオブジェクト(目的語)の中に格納されるのです。

シンハラ語は主語を省く。動詞は文末に来る。格変化のすべてはオブジェクトの中で処理される。

「言語は関係を叙述する」という時の「関係」が名詞の格で表される。そして、格を決定するのがニパータという小さなことばの群れ。これがシンハラ語の格の実体です。

これって主語、目的語、述語というオーソドックスな学校文法ぢゃないか。そう、シンハラ語は日本語の学校文法のままで理解できるのです。だから日本語で暮らしている人なら誰も、無意識の力のままにシンハラ語が話せるのです。

次回は名詞がニパータを伴なって格を変えるとどのような言い回しになるのか。それを検討してみましょう。

→ ④名詞格変化の実際1

②ウィバクティとニパータと助詞と ← ●赤色の文字はカプタフォントでお読みください● → ④名詞格変化の実際1

Please read this page with Japanese font and Sinhalese Kaputa font

かしゃぐら通信