|

シンハラ語の世界 |

| シンハラ語の名詞も活用する、を学ぶ ①シンハラ語の名詞と格(ウィバクティ) |

| 名詞活用Index← ●赤色の文字はカプタフォントでお読みください● →②ウィバクティを作る助詞 ※シンハラ語の話し方フォロー講座Index ※シンハラ語質問箱へ |

①シンハラ語の名詞と格(ウィバクティ)

かしゃぐら通信2005.12.23 / 2007-Dce-20

|

||||||

動詞活用と名詞の格変化を、

同じワラナギーマという用語で呼ぶ。

…と、これは11月のフォロー講座「シンハラ動詞は活用する」の最終回にあったサブ・タイトル。今回はそのワラナギーマ活用に関連させながらシンハラ語の名詞をやさしく、且つ深く探究します。

前回の連載ではシンハラ動詞が日本語のように活用するということを読み解いてきたのですが、シンハラ語の動詞が日本語の動詞のように扱えるなどとは思っても見なかったという声が大半でした。テキスト『シンハラ語の話し方』の動詞活用表が役立った、活用表のここはこう変えたどうだろう、というメールも戴いています。

それに気をほだされて、それぢゃ、シンハラ名詞の格変化も日本語の流儀、文脈に沿わせて料理するとどんなことになるか、と巻ガルのが今回のテーマ。シンハラ語がすいすい、すらすら理解できるようになること、確実です。

この連載は「シンハラ語の話し方」Ⅳ章ことば編の「名詞」54~61ページのフォロー講座となりますので、その内容をまず、踏まえておいてください。

シンハラ語の名詞が作る格を

ウィバクティと呼ぶ

『シンハラ語の話し方』の「名詞」の項ではシンハラ語の名詞と日本語の名詞の相違点をご紹介しました。シンハラ語の名詞は数、性によって語形が変化する。シンハラ動詞活用は日本語の動詞活用によく似ているけど、名詞はずいぶんと勝手が違うようだと思われたでしょう。実際、名詞は数と性によって語形変化をしますから、注意が必要です。

『話し方』では会話の実際に重きを置きましたから、文法のことには余り触れていません。触れなくてもシンハラ語は日本語の要領で話せてしまうからです。

では、なぜ話せて、通じるのか。この問いかけへの解答を知っておくと、もっとシンハラ語がなめらかに話せるようになります。前回の動詞とニパータのフォロー講座はその視点で連載しました。今回の名詞フォロー講座も同様です。

この連載ではワラナギーマVara-nagiimaのほかにウィバクティVibhakthiというシンハラ語の文法用語が登場します。新たな用語には当初、戸惑われるでしょうが、これはシンハラ語を理解するには大切な用語で、しかも、日本語と対照させるときにも役立ちます。日本語からダイレクトにシンハラ語を作るとき、ワラナギーマとウィバクティというシンハラ語の文法用語を頭のどこかに置いておくだけで、日本語=シンハラ語バイリンガルが楽にこなせるようになります。

ワラナギーマは前回の動詞でも説明しました。動詞活用という意味です。

シンハラ語文法ではこのワラナギーマが名詞にもあるとしています。かつてパーリ語の学習では名詞の活用を曲用と呼んで動詞のそれと分けていましたが、シンハラ語では、とにかく語形の変化をすべてワラナギーマと呼んで、言葉の変化変形をここから学んでいくのです。

名詞の場合、ワラナギーマで変化する個々の形をウィバクティと呼びます。サンスクリットからの借用文法用語で、パーリ語ではウィバッティとやや音が省略されて、やはり格を表す文法用語として使われています。

ウィバクティは「格」を表す用語です。シンハラ語文法では名詞が語形変化して「格」を表示し、その「格」が文を文足らしめる最小単位であるとしています。

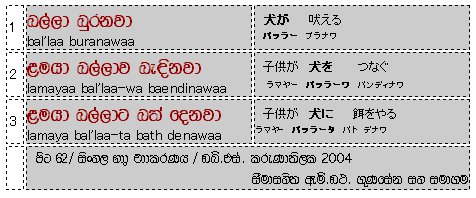

シンハラ文法書に掲載されているウィバクティの実際を表①で確認してください。

表①

表①の1~3の文の中で「犬」は、バッラー(犬が)、バッラーワ(犬を)、バッラータ(犬に)と語形変化しています。この語形変化がワラナギーマです。そして、その結果現れる語形をウィバクティと呼んでいるのです。

印欧諸語ではこの名詞の語形変化が名詞そのものの変化であることが多いのですが、シンハラ語の語形変化は、それを語形変化(ワラナギーマ)と呼んでも、印欧諸語のそれとは際立った違いがあります。

表のバッラーの例で言えば、バッラー(犬)は変化せずに、その語尾に格を表すニパータが寄せられて’変化’を作っているのです。つまり、この「名詞+ニパータ」がウィバクティ(名詞の曲用)と呼ばれるものなのです。印欧諸語の名詞語形変化が屈折的であるのに対して、シンハラ語の名詞語形変化は膠着的に現れる。そう理解していいと思います。もう少し論を進めると、シンハラ語の語形変化は語形変化ではなく名詞に接辞のニパータが付いた名詞句、日本語の’名詞+格助詞’と同様の仕組みを持っていると見ることが出来ます。

シンハラ文法では名詞語形は格変化するという理論を後生大事に守っていながら、その一方でニパータに格ニパータという名称を与えて名詞の語形変化が、実は名詞に添えられた格ニパータの挿げ替えであるとも見ています。言語理論としては両者の見解は相反するのですが、シンハラ語を印欧語族としたい向きは語形変化論を取り、そこにこだわらない学究派は格ニパータの挿げ替えで核を表示するという見解を取っているように思えます。この辺りのことはシンハラ民族のエートスが微妙に関わりますから、さらっと流して先に進みましょう。

名詞が語形変化して格を表示し、と言うか、あるいはこれを、名詞とニパータの結合による格表示がなされて、とするか、どちらにしても名詞が格を表示するようになれば文を作る第一歩が始まります。これに動詞が加わって文末に(ときに、強調話法で文中や文頭に)置かれると、もっとも単純なシンハラ文が完成します。

ウィバクティの実際

表①の1~3、バッラー(犬が)、バッラーワ(犬を)、バッラータ(犬に)の順に主格、対格、与格を表しています。

バッラーにワvやタtの格ニパータが付いています。これらの格ニパータが名詞とその後に置かれる動詞との関係付け、様々な文意を表すマーキングになるのです。

下の表②は表①の文に現れる格と動詞の関係を表したものです。例文1はシンハラ語には主格(~が/は)を表すニパータがないことを表しています。ニパータが無表示であれば主格を表すという構文ルールをここから作ることが出来るでしょう。例文2は対格(~を)にワwaというニパータを用いることを表しています。ただし対格表示ニパータのワwaは「もの」に対しては使いません。例文3は与格(~に)を表示するタTaの使用例です。ニパータのTaはこの他にも用例が多く、日本語の助詞が多用途の結果、使用されるときに混乱を生じるように、シンハラ語の格ニパータも混乱に似た状況を引き起こすことがあります。

表②

名詞の格変化って、何だろう

格という文法用語は日本語には馴染みが薄いのですが、シンハラ語文法では欠くことのできない用語です。もっとも、シンハラにウィバクティのことを急に切り出したら、頓珍漢な思いをさせるかもしれません。日本人がテニヲハを意識しながら日本語を話すなどということがないように、シンハラ人も格ニパータやウィバクティを意識してシンハラ語を話すと言うことなどないからです。格ニパータもウィバクティも習慣化されたシンハラ語会話の中から経験的に生み出された現象で、常に変化する言語の現象です。ただ、シンハラ語は変化の兆しがゆっくりとしていて、日本語が急激に変化を繰り返すことを思うとまったく逆の言語環境を持っているのです。

シンハラ語と日本語とは語族も異なり、互いに干渉し合った、接触を持ったという歴史もありません。まったく関連性の無い言語同士です。

ところが両言語は、特に口語において顕著な現象なのですが、構文や品詞などの比較対照が容易にできるのです。名詞の格変化のことも比較が容易です。もう少し、深くシンハラ語の格変化を見てゆきましょう。 →②ウィバクティを作る助詞

名詞活用Index← ●赤色の文字はカプタフォントでお読みください● →②ウィバクティを作る助詞

Please read this page with Japanese font and Sinhalese Kaputa font