|

|

|

|

![]()

東京不倫切符。 佐久間學

実際に、その映画の中では、この曲が何と訳されているか、検証してみました。ただ、参考にしたのはAmazon Primeですから、公開当時の字幕とは異なった新しい訳になっているかもしれません(字幕製作者のクレジットはありません)。 とりあえず、最初にこのタイトルが登場するのが、ガーシュウィンがポール・ホワイトマン(本人が本人役で出演)から、新しい音楽を作ってほしいという依頼を受けた時です。その時にひらめいたタイトルをガーシュウィンが「Rhapsody in Blue」とつぶやくのですが、その時の字幕は  その後、そのコンサートが成功をおさめ、その新聞評を読みあっているシーンでは、  ここで、その曲を演奏している「ブルー・チェンバー・クワルテット」が2005年に結成された時には、彼らはいつの日にか、この「ラプソディ・イン・ブルー」を自分たちで演奏しようという思いを、そのグループ名に込めたのでしょう。その願いは、この録音が行われた2015年に叶うことになりました。 このグループは、ピアノ、ハープ、コントラバス、ビブラフォンという、とても変わった編成をとっています。クラシックの作品でこんな編成のために作られたオリジナルの曲などは思い浮かびません。というか、ハープとビブラフォンなんて、まるで住む世界が違っている楽器同士なのではないでしょうかね。かたや貴族のお屋敷でキラキラのドレスを着た美人が演奏する楽器、かたや薄暗いライブハウスでジーンズ姿のくたびれた中年男がタバコを加えながら演奏する楽器、なんてイメージがありませんか? おそらく、そんな先入観(偏見)を払拭したいために、あえてこんな編成を選んだ、とも言えそうですね。 このSACDの最初には、オーケストラのための作品、バーンスタインの「キャンディード序曲」が収録されています。まずは、その4つの楽器が、しっかりとリスナーのまわりを取り囲むサラウンド・ミックスになっていることにほっとします。ピアノだけは、少し大きめな音像でフロントに広がっていますが、他の楽器はきっちりとコーナーに定位しています。コントラバスはフロント左で、ビブラフォンとハープがリアの左右です。 ただ、この曲に必要なグルーヴが、なんかそれぞれのメンバー間に感じ方の違いがあるようで、あまり楽しめませんでした。 次は、アルベニスのピアノ曲「スペイン組曲」の編曲ですが、これはスペインのリズムにきちんと収まった素晴らしい演奏でした。ここでは、ハープがギターの雰囲気を担当しているようですが、それがサラウンドでよく聴こえてきます。 そして、初めて聴く、イギリスの打楽器奏者マーク・グレントワースがビブラフォンのために作った「Blues for Gilbert」です。ここではピアノがお休みで、ハープが右の壁に定位しているトリオになっています。ジャジーに迫るハープ、というのが、なかなかのミスマッチ。 その後、アレン・ショーンというアメリカの作曲家の「Three Dance Portraits」という、複雑なリズムの曲(やはり、ノリが悪い)に続いて、メインのガーシュウィンです。これは、ピアノが素晴らしく上手ですし、コントラバスはノリノリで楽器を叩いたりしていますし、他の2人もしっかりアンサンブルを支えて、オリジナルの「ジャズ」の魅力を存分に伝えています。編曲はビブラフォンのトーマス・シンドル、「死んどる」どころか、とても生き生きとした編曲です。 SACD Artwork © Coviello Classics |

||||||

この、鳥が両翼を広げたような形をしたオルガン、たしか、キングズ・カレッジのチャペルにある楽器ではなかったでしょうか。これに関しては、実際に行ったことがない分、ネットで調べまくりましたから間違えようがありません。 録音されたのは1986年。ということは、この間聴いたデュフレで使われていた、改修後の楽器ではなく、その前の状態の楽器の音が聴けることになりますよ。もしかしたら、その工事によってどのぐらい音が変わっていたのかまでが分かるかもしれません。これは、ちょっと聴いてみたいですね。 今回のCDは、1991年ごろにリリースされたもので、「ヨーロッパの偉大なオルガンたち」というシリーズの第1巻だったようですね。そして、演奏しているのは、2019年にお亡くなりになった、このチャペルの音楽監督、スティーヴン・クロウベリーです。現在は、ダニエル・ハイドという人がこのポストを受け継いでいます。 ここで演奏されているのは、レーガーの「感謝の詩篇Op.145-2」、メンデルスゾーンの「オルガンソナタOp.65-3」、モーツァルトの「幻想曲K.608」、カルク=エラートの「コラール即興曲Op.65-59」、ヒンデミットの「オルガンソナタ第2番」、そしてリストの「バッハの主題による変奏曲S673」です。 まず、冒頭の、おそらく初めて聴いたレーガーですが、その最初のトッカータ風の部分の響きを聴いた時に、先ほどのデュリュフレのCDとは全く録音のポリシーが異なっていることに気づかされます。あちらはほとんど残響が加わっておらず、あくまで楽器そのものの音をしっかり聴かせようというスタイルなのですが、こちらはもうたっぷりの残響が乗っていて、チャペル全体の響きを味わうことができます。そうなると、音の明晰さが失われそうなのですが、それぞれの音の粒立ちは逆にこちらの方がくっきりしているのですよ。あいにくエンジニアの名前は見当たりませんが、これは、趣味の問題もありますが、オルガンの録音としては理想的なものなのではないでしょうか。 ですから、メンデルスゾーンやモーツァルトの「古典的」な作品も、それを形作るテーマがはっきり聴こえてきて、音楽全体の姿がよく分かります。 カルク=エラートも、フルート曲はちょっと難解なところもありますが、このオルガン曲はとてもチャーミングです。 ヒンデミットも初めて聴きましたが、最初の部分のいかにもヒンデミット風の「ネオ・クラシカル」なテイストのテーマには惹かれました。そのあと、シチリアーノのリズムに乗った部分に変わり、最後はフーガと、きちんとバッハあたりのスタイルを継承しているのもうれしいですね。 最後のリストの曲は、フルレングスの日本語タイトルだと「バッハのカンタータ『泣き、嘆き、悲しみ、おののき』とロ短調ミサ曲の『十字架につけられ』の通奏低音による変奏曲」というものものしさです。バッハは、ヴァイマール時代の1714年に作ったカンタータ12番「Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen」の2曲目を、その35年後にロ短調ミサの「クレド(ニケア信条)」の5曲目「Crucifixus」に転用するのですが、そこでのバスの半音の下降を繰り返す音型をリストはテーマに使っているのです。  CD Artwork © Priory Records Ltd |

||||||

以前、「小澤さんと、音楽について話をする」を読んで以来、村上さんのクラシック音楽に対する造詣の深さを思い知らされていたのですが、今回の、まさにクラシック・マニアの素顔をいかんなく披露してくれたエッセイ集によって、さらにその思いは深まります。 まず、その装丁からして、マニアックなこだわりにあふれたものでした。Amazonから届いた梱包を開くと、その中にはシュリンク包装されたこの本が入っていました。かつて、LPの国内盤は、このように中に埃が入らないようにされて販売されていたなあ、と思ってしまいました。でも、これでは本屋さんでの立ち読みは出来ませんね。いや、例えば高価な美術書などはやはりこのように中が見られないようになっていますが、そこには「見本」としてフィルムを外して自由に読めるようにしたものが置いてあることが多いのではないでしょうか。きっとこの本も、そんな扱いを受けているはずです。 そのフィルムを破ると、その中には透明な箱のようなものがありました。それは、厚手の塩ビシートによる「函」でした。「函」というのは、ハードカバーの本を入れておく厚いボール紙で作られた文字通り「箱」ですが、それを透明にしたものです。 そして、その「函」には、ちょっとした「仕掛け」が施してありました。ふつうは書籍の裏表紙に印刷してあるはずのバーコードが、シールになってこの函に貼り付けられているのです。つまり、書籍本体には、全くバーコードは印刷されていないのです。  それほどまでに丁寧に作られている本なのに、前書きの後の<レコード会社略記>のところに、いきなりミスプリントが。  とは言っても、そのような数々のレーベルのLPが満載のページが3ページごとに現れてくるのは、まさに先ほどの「美術書」のようなものです。その500枚近くの写真が、ここで新たに撮影されたものばかり(カメラマンのクレジットもあります)というのも、すごいことです。その、村上さんの私物のLPの写真は、物によっては褪色していたりしていて、単なる商品ではなく、買い手によって慈しみを受けた「宝物」という存在感が見事に表現されています。中には、国内盤特有の「帯」までそのまま付いているものもありますから、なおさらです。 そんな写真のページに続いて、2ページの短いエッセイが読める、というのが、ひとつのルーティンとして成り立っていて、それが100個以上集まった、というのが、この2センチもの厚さがある本の成り立ちです。肩の力が抜けた語り口が、とても心にしみます。 レアなコレクションの中に、ゴールウェイとアルゲリッチが共演したフランクのフルート(ヴァイオリン)・ソナタという、見慣れたLPがあったのには驚きました。ソーセージではありません(それは「フランクフルト」)。 Book Artwork © Bungeishunju Ltd. |

||||||

ルイジアナで生まれた彼女は、最初はフルーティストを目指して勉強していたのですが、かつてはオペラ歌手だった母親から、ルイジアナ州立大学の音楽学校でのオーディションを勧められ、それに合格して、彼女はオペラ歌手としてのスタートを切ったのでした。 その後、2005年にはメトロポリタン歌劇場(MET)の「ヤングアーティスト育成プログラム」に参加し、2008年に卒業します。その間、2006年9月にはモーツァルトの「イドメネオ」(演出:ポネル、指揮:レヴァイン)に端役でデビュー、さらに2007年10月には、「フィガロの結婚(演出:ミラー、指揮:ジョルダン)に、スザンナの代役として5回の本番全てに出演して大好評、これでブレイクしました。 現在では、METを中心に、世界中のオペラハウスで活躍、METのライブビューイングにも出演しています。今年の4月には、彼女が主役を歌ったローマ歌劇場での「椿姫」の映画版がイタリアで放送され、何百万人もの人がそれを見たのだそうです。 これは、そんな彼女の、デビューアルバムです。録音されたのは2020年の8月ですから、その時は36歳、「満を持して」というところでしょうか。タイトルは直訳すれば「仲間の陰」ですが、これは精神的にまわりの仲間から支えられている、といったような意味なのでしょうか。 ここで彼女が取りあげたのは、モーツァルトの「コンサート・アリア」でした。一般にはこの言葉は、文字通りオペラの中ではなくコンサートで歌われるためのオーケストラ伴奏の作品とされていますが、実際はそのような独立したものだけではなく、別の作曲家のオペラの中のアリアを、同じ歌詞でモーツァルトが作って差し替えて演奏された場合にも、このジャンルに含まれます(これは、「リプレイスメント・アリア」と呼ばれます)。それにしても、自分が作った曲を別の作曲家に作り直され、そちらの方が評判がよかったりしたら、腹が立つでしょうね。 それ以外にも、「リチェンツァ」と呼ばれる、他の人のオペラの後におまけとして付け加える曲も、この「コンサート・アリア」の中には含まれます。それが、ここで最初に演奏されるレシタティーヴォとアリア「A Berenice-Sol nescente K.70」です。これは1767年、モーツァルトが11歳の時にザルツブルクで作られたもので、すでにしっかりした「オペラ」の作り方を身に着けていたことが分かります。 この曲に始まり、彼が生涯作り続けた「コンサート・アリア」が、このアルバムには10曲収められています。それらのうちの大半は、彼の知り合いの女声歌手、アロイジア・ウェーバー(妻コンスタンツェの姉で、モトカノ)、やヨゼファ・ドゥーシェクのための「オーダーメイド」です。 録音は、教会でのセッションです。写真で見ると、オロペーサはオーケストラのど真ん中、弦楽器と管楽器の間に立って歌っています。それをサラウンドで再生すると、ほぼその形で真ん中にかなり大きなオロペーサの音像、その周りを取り囲むように弦楽器、後ろに一歩下がった場所に木管楽器が定位しています。ホルンだけは、ちょっと定位が曖昧です。 オロペーサの声には、外見から想像できないような、落ち着きとちょっとした渋さがありました。ですから、コロラトゥーラはこれ見よがしの軽いものではなく、一音一音を大切にした堅実な歌い方に聴こえます。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

その筆頭は、1964年に創設されたガーディナーの「モンテヴェルディ合唱団」あたりでしょうか。その後、70年代と80年代にはタヴァナー・コンソート(1973)、タリス・スコラーズ、ザ・シックスティーン(1977)、ガブリエリ・コンソート(1982)、ポリフォニー(1986)など、現在でも大活躍の合唱団が創設されています。 そんな、「40周年」の記念として、2020年にリリースされたのがこのアルバムです。もちろん、それは合唱団が出来てから40年経ったということですから、それぞれの団員が40年間この合唱団にいたということではありません。ふつうは、こういう演奏団体だと、合唱団に限らず必ずメンバーの入れ替わりがあるものですからね。卑近な話、某アマチュアオーケストラがもう少しで40周年を迎えるのですが、今の団員で創立当時から在籍している人は、総勢80人の中で3人しかいませんからね。  でも、それが杞憂だったことは、このCDを聴き始めたらわかりました。そこで聴こえてきた声は、まるで少年のような無垢でのびやかなものだったのです。念のため、10年ほど前に録音されたこちらのCDのメンバーと比較してみたのですが、どのパートも半分以上の人が変わっていましたね。だとしたら、さっきの写真はいったい何だったのでしょう。 そんな「記念盤」のタイトルは、「満天の星」というものでした。そんなコンセプトで選ばれた14人の作曲家たちの作品は、今の合唱界では最も多くの人に支持されるであろう作風とサウンドを持っていました。 それは、1曲目の、ラトヴィアの作曲家エーリクス・エセンヴァルズ(エシェンヴェアヨデス)の「Stars」という曲で端的に示されています。ここで、オルガンが(ブックレットでは無伴奏の表示ですが、しっかりオルガンが入っています)神秘的な倍音管によるナインス・コードをかすか奏で始めると、その瞬間に眼前には広大な星空が広がります。そこに入ってくる合唱は、なんとも慈しみ深い響きで、その「星たち」を演出します。 この作曲家だけ、ここではもう1曲「O salutaris hostia(おお、救い主なるいけにえよ)」という作品が聴けます。ここでは、とてもきれいな声の団員によるソロとデュエットで、どこかで聴いたことがあるような親しみのあるメロディが歌われています。 ほとんどの曲はオルガンの伴奏が付いて、それぞれに彩りを与えていますが、シンプルなア・カペラの曲も魅力的です。リハルト・デュブラの「O crux ave(めでたし十字架よ)」は、ホモフォニーのとても美しい曲ですが、どこかブルックナーのモテットによく似たテイストが感じられますし、ポール・ミーラーの「Ave maris stella(めでたし海の星よ)」も、深みのあるハーモニーでキャッチーに迫ります。 あまりなじみのない作曲家たちの中で、ジョン・ラッター、エリック・ウィテカー、ボブ・チルコットというメジャーな人たちの曲も聴くことができます。それぞれになじみのある曲ですが、ウィテカーの「Lux aurumque(黄金の光)」などでは、これまで感じられなかったような新鮮なアプローチがあって、この曲のあっさりとした一面が楽しめました。 収録時間は80分以上、様々な星空が存分に堪能できますよ。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

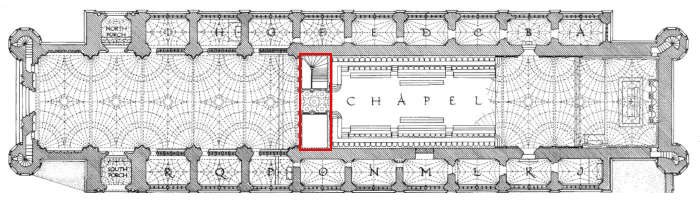

このチャペルに行ったことのある方ならお分りでしょうが、この建物は異様に奥行きがあって、その距離は普通の教会の倍近くはあるのではないでしょうか。ですから、オルガンが設置されている場所も、普通は祭壇の向かい側の壁のバルコニーなのでしょうが、ここでは建物のほぼ真ん中にオルガンがあるのですよ(赤枠の部分)。     これは、鍵盤のアクションが「ニューマティック」だから可能になった配置です。そして、聖歌隊の伴奏をするときも、オルガニストは横目で聖歌隊を見ることができますから、演奏しやすいのでしょうね。 今回の演奏者はトーマス・トロッター。彼は1976年にこのキングズ・カレッジの「オルガン・スカラー」に就任した時から、オルガニストとしてのキャリアが始まりました。その後パリに渡り、あのマリ=クレール・アランに師事、帰国後はイギリス各地の多くの教会やホールの専属オルガニストを務めています。 彼が取り上げたのは、モーリス・デュリュフレのすべてのオルガン作品です。寡作だったデュリュフレは、すべての作品でもCD4枚には収まってしまいますから、オルガン曲だけだと楽々1枚に収まります。その内訳は、生前に出版された作品番号が付いたものが6曲、そして、それ以外のものが2曲です。 ちょっと意外だったのですが、このイギリスのオルガンが、とてもデュリュフレにマッチしているのですね。もちろん、トロッターのストップ選択のセンスが良いこともありますが、ここではデュリュフレならではの細やかな情感が、見事に表現されています。特に、「プレリュード、アダージョと『Veni creator』のテーマによるコラール変奏曲」での、スウェル・ウィンドウを完全に閉じた状態で始まるアダージョの遠くから聴こえてくるようなほのかな情景が、最後の最後にウィンドウが全開になってソロ・テーマがくっきりした音で表れたかと思うと、それがウィンドウによってディミヌエンドをかけられて、そのまま次のコラールに移行する、という場面のニュアンスが、絶品です。 CD Artwork © The Choir of King's College, Cambridge |

||||||

このオーケストラの場合は、作曲家が書いた楽譜は、まず演奏家が音にする、というワンクッションを置いて聴衆に伝わるということのメタファーとして、この「c/o」という概念を自らの名前に使ったのだそうです。ただ、そもそも、これは何と。発音するのでしょうか。「シーオー室内オーケストラ」? 「ケアオブ室内オーケストラ」? この団体は、2014年ごろから活動を始めていたようですが、しっかりとした体制が出来上がったのは2018年なのだそうです。最大の特徴は指揮者を置かず、それぞれのプレーヤーが意見を出し合って音楽を仕上げていく、という姿勢です。かつて、同じようなコンセプトの団体で、「オルフェウス室内オーケストラ」というのがアメリカにありましたね。 このデビュー・アルバムのタイトルは「ディヴェルティスマン!」、永井豪ではありません(それは「デヴィルマン」)。イタリア語の「ディヴェルティメント」のフランス語バージョンです。日本語では「喜遊曲」と訳されていたようですが、最近はあまりこの言い方は見かけませんね。でも、意味としてはそのものずばり、聴く人を喜ばすための音楽です。 このSACDには、イベール、ベルナール、バルトーク、イッポリートという4人の作曲の「ディヴェルティメント」が収められています。録音されたのは2018年の8月ですが、それに先立って(あるいは終わってから)この録音会場であるベルリンのイエス・キリスト教会で「ディヴェルティメント・プロジェクト」というコンサートが開催されていました。この会場は、例えば1960年代から始まったカラヤンとベルリン・フィルとの録音に使われたことで有名ですから、教会の建物を録音スタジオにしたのだと思っていましたが、実際に教会としても機能していて、そのようにお客さんを入れてのコンサートなども開かれていたのですね。 そこでは、先ほどの4曲がすべて演奏されたのですが、ここで録音されたのは3曲だけで、バルトークだけは別の会場(キリスト教会)で2020年に改めて録音されています。演奏メンバーも、バルトークでは人数が倍になっていますね。 弦楽器に、1本ずつの管楽器とピアノと打楽器が加わるイベールの「ディヴェルティスマン」は、まさにその名にふさわしい軽やかな曲調で愉悦感満載の作品です。メンデルスゾーンの「結婚行進曲」のパロディなども出現しますね。メンバーもとことん楽しんで演奏しているようで、4曲目の「ワルツ」では、ワルツが始まる前の導入部で、3拍子の2拍目をわざと早めに入れてウィンナ・ワルツ風にしてましたね。ワルツ本体では普通の3拍子でしたが。 エミール・ベルナールという1843年生まれの作曲家の「ディヴェルティスマン」は、管楽器だけ、木管五重奏でそれぞれの楽器を2本にしたダブルクインテットというか、デクテットという編成です。それぞれのメンバーがとても上手ですし、アンサンブルも完璧です。 バルトークはご存知「弦楽のためのディヴェルティメント」です。この曲だけ録音会場が違うので、残響がほかの曲とは別物で、ちょっと戸惑います。 そして、最後の1985年生まれのアメリカの作曲家、マイケル・イッポリートによる「ディヴェルティメント」です。これは、先ほどの「ディヴェルティメント・プロジェクト」のために新たに作られた曲です。もちろん、これが世界初録音。他の3つの曲、あるいは作曲家とのつながりを重視した(バルトーク・ピチカートも登場)分かりやすい作品です。 録音フォーマットが、このレーベルのSACDとしてはありえない24bit/44.1kHzというしょぼさ、弦楽器の艶やかさがまったく伝わってこない、お粗末な録音です。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

このオルガンには、そんな彼がとった「後期ロマンティック」という様式を反映した、2つの特色がみられます。まずは、アクションが、それまでのバロック・オルガンの主流だった、鍵盤の動きを直接パイプの開閉機構に連結させる方式の「トラッカー・アクション」から、空気の圧力を利用して、その動作を行う「ニューマティック・アクション」というものに変わっています。 もう一つの特色は、「シュヴェルヴェルク」の積極的な導入です。これは、パイプが収納された躯体に開閉可能な窓が付けられていて、ペダルによってそれを開閉させ、音の大きさを変化させるという機能を持ったオルガンです。これによって、滑らかなクレッシェンドやディミヌエンドといった表現が可能になります。それまでは、ストップの増減によってそのような表現を行っていたのですが、それだと段階的な増減しかできませんでした。それは、その時代の音楽が求めるものだったのでしょう。この楽器には、手鍵盤のためのオルガンが4つありますが、そのうちの2つまでが、この「シュヴェルヴェルク」になっています。 1928年の10月にこの楽器を初めて演奏したオルガニストは「バロック時代の音楽から現代の音楽にまで対応できる楽器だ」と絶賛したそうです。 この楽器はさいわい戦火は逃れましたが、長い間ほとんど演奏されることはなかったので、改修が必要になりました。そこで、2005年6月から2008年8月までの期間に、クリスティアン・シェフラーによって改修が行われ、作られた当時の音が甦りました。 その新しくなった楽器の、これは初録音のSACDです。ここでは、4人のオルガニストが、様々な時代の作品を演奏しています。 4人のうちの一人、レーア・ズーターは、オルガニストであると同時に、オルガン・ビルダーでもあり、この改修にも携わっていました。彼女がここで取り上げたのは、バッハの有名なト短調の「幻想曲とフーガ(BWV542)」と、ジャン・アランの「幻想曲第2番」という、まったく時代の異なる作品でした。正直、今の時代にこの楽器でバッハを演奏することの違和感を実際に味わってもらおうという意図なのでは、とさえ思えるほどで、こういう楽器がもてはやされた時代が確かにあったことだけは強く感じられます。 他のオルガニスト、シュテファン・ロイトホルトは、メンデルスゾーンの「前奏曲とフーガOp35-1」、リストの「コンソレーション第3番」、デュリュフレの「シシリアンヌ」と「トッカータ」を演奏していますし、ダヴィッド・ショルマイヤーはヨンゲンとヴィエルヌの作品を演奏しています。 一人だけ、全く知らない名前の作曲家の作品がありました。それは、マルコ・エンリコ・ボッシという、1925年に没したイタリア人ですが、これこそがこの楽器にふさわしい音楽だと思えるような変奏曲でした。特に、先ほどの「シュヴェルヴェルク」の使い方が巧みです。これを演奏していたのは、フェリックス・メンデという中途半端な名前のオルガニストです。 そんな、繊細な音を見事に伝える録音も、見事です。ただ、サラウンド感はあまりありません。 SACD Artwork © Musikproduktion Dabringhaus und Grimm |

||||||

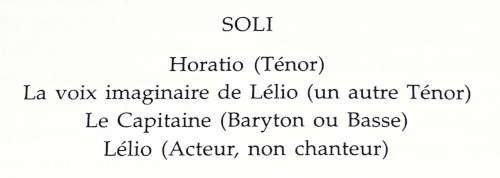

逆に、ネットでは、思いがけない昔の録音が、突然「新譜」としてリリースされることがあります。今回もそんな感じです。 それは、1975年にEMIに録音されたベルリオーズの「レリオ」。1973年に録音された「幻想交響曲」とのカップリングで、2枚組LPとして1975年にリリースされていたものです。その時のジャケットがこれ。  「レリオ」が初めて録音されたのは、1967年のブーレーズ盤(SONY)でした。このマルティノン盤は、それに次ぐ史上2番目の録音となります。それ以降、まあ10年に2枚ずつぐらいのペースで新しい録音が出ていて、それらはすべて聴いていたのですが、このマルティノン盤だけは、まだ聴いたことがありませんでした。いや、存在そのものも知りませんでしたから、そんなものがネットに登場した時には驚きましたね。 せっかくですので、「幻想」から聴いてみます。録音は、いかにもVSM(フランスのEMI)らしい軽やかな音色で、弦楽器がとても艶やかです。マルティノンは、第1楽章の繰り返しもしっかり行っていますが、なぜか第4楽章では繰り返していません。それよりも、最近はとんと珍しくなった、第2楽章のコルネット入り、というバージョンでした。窮屈ですね(それは「コルセット」)。このコルネットのソロが、なんだかちょっと逆相気味の音に聴こえるので、もしかしたら「4チャンネル」ではリアから聴こえてくるような設定だったのかもしれません。同じように、第3楽章のバンダのオーボエや、最後の雷鳴のティンパニ、そして終楽章の鐘なども、サラウンド的な配慮があったのではないか、という気がします。今となってはそれを確かめる術はありませんが、DUTTONあたりで復刻してくれないものでしょうか。 終楽章の「Dies irae」は、チューバにしてはえらく音程が悪いので、もしかしたらオフィクレイドを使っていたのかも(それはないかな)。 メインの「レリオ」では、ナレーターのジャン・トパールが出色でしたね。冒頭の「まだ生きていたのか?」というレリオのセリフを、ささやくように語っているのは、コンサートではなく録音ならではの魅力でしょう。 さらに、ここでは2曲のテノールのソロのために2人のソリストが用意されていました。ブーレーズ盤を始め、これを1人だけで済ませている録音がほとんどの中で、これはうれしいことです。そもそも、楽譜には、2つ目の曲には「別のテノールで」という指示がしっかり書かれていますからね。  今回はNMLで聴いたのですが、オーケストラが「ORTFフィル」となっていました。これは何かの間違いでしょう。 Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

そして、このレーベルの第2弾としては、やはりペトレンコの指揮で2019年の12月に上演されたコルンゴルトの「死の都」のライブ映像が7月にリリースされる予定です。こちらはソリストがヨナス・カウフマン、楽しみですね。 ペトレンコは、この歌劇場では2013年から音楽総監督のポストにありましたが、ご存知のように2019年からはベルリン・フィルの首席奏者と芸術監督に就任したために、歌劇場のポストは同じロシア出身のウラディーミル・ユロフスキが引き継いでいます。この二人は、生まれた年も1972年と、同じなのですね。この業界、確実に世代の若返りが進んでいます。 私事ですが、このマーラーの「7番」は、1959年生まれの指揮者と演奏することになっていました。もう30年にもわたるおつき合いですが、いつの間にか還暦を過ぎるようになっていたのですね。ただ、今回のコロナ禍で大人数での演奏は無理だと分かり、演奏会はパート譜を配布したところで無期限の延期となってしまいました。 ですから、当然、フルートのパートは全曲さらっていたのですが、とにかくそれが桁外れに「長い」のですよね。第1楽章などはやってもやってもまだまだページが残っていて、途中で嫌になってしまいます。演奏する方でそうなのですから、これを聴かされる人にとっては、これは苦行以外のなにものでもないのでは、と、痛切に思いましたね。 ですから、このペトレンコの演奏も、しっかり身構えて、決して途中で寝落ちなどしないように気を付けて聴きはじめました。ところが、予想に反して、それはとても楽しい体験となっていたのですよ。もちろん、眠くなることなどありえません。 ペトレンコのテンポはかなり速め、とてもサクサクと進んでいきます。それだけで、テーマそのもののベクトルがきっちりと先に進むものになっていて、音楽として素直に受け入れられる姿に変わります。そして、新しいテーマが始まる時の場面転換がとても鮮やかに決まっているのですね。テンポの切り換えも見事。前のテーマの余韻に浸る暇もないほどに、それは突然に起こりますから、その瞬間に聴くものは軽いショックを伴って次なる体験を始めることになるのです。このあたりの感じが、とても心地いいのですね。このようなサプライズの連続こそが、まさにマーラーの醍醐味なのではないでしょうか。ハープの音に導かれて、瞬時にその場が夢の中のように変わる、などというシーンを作りだすのは、まさに「魔法」です。 それと、マーラーには欠かせないことですが、このCDはとても素晴らしい録音です。なによりも、解像度が非常に高く、必要な楽器の音がしっかり聴こえてきます。一番うれしかったのは、第4楽章だけに登場するギターとマンドリンがとてもはっきり、間違いなくその楽器の音色で存在感をもって聴こえてきたことです。この間聴いたヴァンスカ盤では、それらの楽器は他の楽器と一緒になってアンサンブルの中に埋もれていましたからね。第2楽章に出てくるフルートの低音(最低音のHまで使います)によるソロなどは、吹いていて何の意味があるのか理解できなかったのですが、この録音でははっきりその存在意義が主張されていることが分かります。 終楽章のとてつもないテンポも驚異的、このテンポで木管のフレーズを演奏するのは、ある意味、目標となることでしょう。その勢いで迎えるエンディングの1小節前の増和音のゾ〜ッととした不気味さも、いずれは自ら発信する側に立てるのだと思うと、今から興奮します。 CD Artwork © Bayerisches Staatsorchester Konzert GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |