|

|

|

|

![]()

波乱バンジョー。 佐久間學

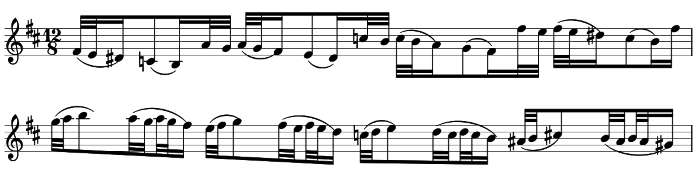

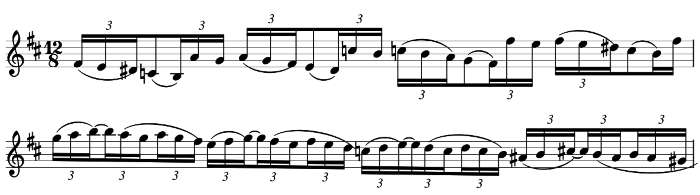

実は、彼女はこのコンクールの翌年の2020年にも、「ファニー・メンデルスゾーン・スポンサー賞」というのを獲得していて、やはりその時の「ご褒美」でC2-Hamburg(Es-Dur)というレーベルに録音されたものが同じ年の12月にCDとしてリリースされていますから、彼女にとってはそちらの方がデビューアルバムとなっています。そこでは彼女は、ドビュッシーからジョージ・クラム、武満徹、さらにスティーヴ・ライヒなど存命中の現代作曲家の作品も演奏していました。  ということで、今回のアルバム(セカンドアルバム?)では、彼女のキャリアに関係している3つの国、つまり、生まれて教育を受けたフランス、現在の活躍拠点のオランダ、そして、キャリアのステップアップとなったコンクールの主催国デンマークのそれぞれの作曲家のフルート協奏曲が録音されています。 1曲目が、そのデンマークのニルセンです。これはもう、しっかりと取り組んできたことがはっきりわかる余裕すら見られる素晴らしい演奏です。ただ、ちょっと気になるのが、彼女の低音が、なんだかとても薄っぺらに聴こえることです。おそらく、彼女は意識して高音から低音までが全く同じ音色で聴こえるようにしているのでしょうが、それでは何か物足りません。やはり、作曲家はそれぞれの音域に適した表現を期待して曲を作っていたのだ、と思いたいものです。 2曲目のテオドール・フェルヘイというオランダの作曲家の名前は、初めて聞きました。なんでも、クララ・シューマンとロベルト・シューマンから強い影響を受けている作曲家なのだそうで、確かにここで聴ける協奏曲は後期ロマン派の雰囲気を強く伝えるものでした。特に、短調で作られているということで、なおさらどんな時代にも通用するような心の琴線に響くフレーズがてんこ盛りです。3つの楽章が続けて演奏されるように作られていますが、第2楽章と第3楽章の間に登場するチェロのソロによるパッセージは、とても美しいものでした。これは、ロマン派のレパートリーとしてもっと多くのフルーティストに取り上げてもらいたい曲ですね。 そして、3曲目に登場するのはジャン・フランセの協奏曲です。これも、なかなか演奏されることのない「隠れた名曲」なのではないでしょうか。最初に聴いたのは、マニュエラ・ヴィースラーが1991年に録音したBIS盤でした。それを聴いてSCHOTTの楽譜をちょっと入手してみたのですが、そのフルート・ソロのパート譜の「厚さ」には圧倒されました。例えば、先ほどのニルセンのパート譜も22ページというかなりの厚さですが、その曲では楽譜が2段になっていて、ソロの下にオーケストラのメインの旋律が書かれていますから、実質的にはソロは11ページ分しかありません。超難曲と言われるイベールの協奏曲でも、ソロは12ページです。それが、フランセの場合は29ページもあるのですからね。 ヴィースラーの後、2005年にはヴォルフガング・シュルツも録音していましたが、もしかしたらそれ以来のフランセの協奏曲の録音なのかもしれません。確かに、演奏するのはかなり厄介な曲ですが、聴いている分にはとてもおしゃれで魅力的ですから、録音してくれたことに感謝です。 CD Artwork © Orchid Music Limited |

||||||

もちろん、それは世界中で同じことが行われており、日本でも3月に入ったころから軒並み予定されていたコンサートが中止になっていたことは、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。それから1年半ほど経って、何とかコンサートは開けるようにはなりましたが、まだまだ多くの制約が必要な不自由なものにとどまっていることも、ご存知の通りです。 ここで演奏されたのは、本来なら3時間はかかるオペラを1時間にまで縮小したものです。そうするためには、多くのシーンをカットしなければいけませんから、これだけできちんとストーリーを成立させることは不可能です。もっとも、この作品はアメリカではおそらく誰でもそのストーリーは知っているはずでしょうから、なんの問題もありません。というより、このオペラでは、ステージ上で人が2人も殺されますし、「違法ドラッグ」のコカインを吸入するようなシーンも出てきたりしますから、かなり「重い」体験を味わうことになります。それよりは、そんなものをすべてスルーして、音楽だけを楽しむようなステージがあってもいいのではないか、というあたりが、この「ハイライト」のきっかけだったのかもしれませんね。 さらに、ここでは多くのキャストを「かけもち」させています。このオペラにはソロを歌うキャストが10人ほどいますが、それらを6人の歌手が分担して歌っています。ただ、ポーギー役とスポーティン・ライフ役の人はそれしか担当していないので、ベスを歌う人が4人分(プラス合唱の中のソリストも)引き受けています。 ですから、オープニングで本来はクララが歌うことになっている「Summertime」は、ベス役のエンジェル・ブルーが歌う、ということになります。彼女の場合、その後ベスとしても同じナンバーを歌っていましたね。このソプラノは初めて聴きましたが、とても安定した歌唱で、すばらしいですね。セリーナ役で歌っている「My Man's Gone Now」も聴きごたえがあります。 その他のソリストたちも、それぞれに個性を発揮させていて素晴らしいのですが、そのライブ録音に際しての技術的な問題があったようで、ちょっとした不満が募りました。トータルの音響としては、ブックレットの写真では指揮者の頭上あたりにサラウンド用のメインマイクがぶら下がっているように見えます。ですから、ここではそんな、まるで指揮者の位置で聴いているような定位でオーケストラやソリストたちは聴こえてきます。そして、4人のメインのソリストの前にきちんとサブマイクを立てていたことも写真で分かるのですが、先ほどのブルー以外の人の声がかなりオフにしか聴こえないのですよ。ですから、なんか「遠くの方で歌っている」という感じが付きまとって、ストレートに味わうことができません。 それに比べて、正面のオルガンの前のバルコニーで歌っている合唱は、とてもきれいに録音されていました。  オールソップの指揮も、堂に入ったものです。巧みにテンポをコントロールしながら、ガーシュウィンならではのグルーヴを見事にオーケストラから引き出していました。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

ただ、両方に共通するのは、全てオーケストラと共演している、ということです。そこで指揮をしているのが、パユとは「レ・ヴァン・フランセ」というアンサンブル仲間のオーボエ奏者のフランソワ・ルルーです。さらに、そのアンサンブルの他のメンバーも、クラリネット奏者、ポール・メイエが1枚目、残りの3人が2枚目でパユと共演しています。 1枚目では19世紀後半から現代までのフランスの作曲家が作った、フルートとオーケストラの作品が集められています。そして2枚目では、モーツァルトがパリで作った2つの協奏曲、4つの管楽器のための協奏交響曲と、フルートとハープのための協奏曲が演奏されています。つまり、「レ・ヴァン・フランセ」の管楽器のメンバーが、2枚のアルバムで全て揃う、ということですね。 クラリネットのメイエが2枚目ではなく1枚目だけにしか出番がないことでお分りでしょうが、先ほどのモーツァルトの協奏交響曲では、普通に演奏されるオーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンという編成の、モーツァルト以外の誰かが手を入れたバージョンではなく、オリジナルであるクラリネットの代わりにフルートが加わっている編成のバージョンで演奏されています。 この曲は、1983年にそのオリジナルがロバート・レヴィンによって「再構築」されています。その直後に、ニコレ、ホリガー、バウマン、トゥーネマンというソリストと、ネヴィル・マリナー指揮のASMFによって初めて録音されていましたね。もちろん、これは元の楽譜が消失していますから、モーツァルトが作ったものと全く同じになるわけはありません。正直、「それはないだろう」と思えるところも多々あるのですが、今ではその辺はあまり気にせずに、フルートのための新しいレパートリーとして多くの人が取り上げるようになっているのではないでしょうか。 とは言っても、なぜかこの曲の録音はあまりないようで、初録音のマリナー盤以外には2004年に録音された水戸室内管弦楽団盤(フルートは工藤重典)ぐらいしか思い浮かびません。そこに、「世界最高」のフルーティストと言われているパユの演奏が加わったのは、画期的なことではないでしょうか。 この曲でのパユは、あえてソリストとして主張することは控えて、あくまでアンサンブルの一員としてのスタンスに徹しているようです。そうなると、彼の持ち味が存分に発揮されて、自然な流れの中からモーツァルトの優雅な音楽がたちのぼってくる、という理想的な姿が現れます。カデンツァもレヴィンが用意した2種類の中から「A」を選んでいますが、それにさらに手を加えてとことん優雅なものに仕上げていましたね(ニコレたちは、「A」をそのまま演奏していました)。 同じように、オリジナルのものに手を加えて演奏されているのが、もう1枚のCDに入っているプーランクの有名な「ソナタ」です。そのピアノ・パートがオーケストラによって演奏されていますが、その編曲を行ったのが、今回聴いたNMLによればマイケル・バークリーという人でした。実は、以前にも同じようなことをゴールウェイがやっていました。ただ、1976年にそれが録音されたときの編曲者の名前は「レノックス・バークリー」でした。この方は自身でもフルート協奏曲やソナタを作っていて、ゴールウェイはそれも録音しています。今回のマイケルさんは、そのレノックスの息子さんだったのですね。ただ、その編曲を比べてみると、なんだかほとんど同じもののように聴こえます(パークリー)。ピアノ伴奏にはないフレーズがオーケストラに出てくるのですが、それが全く同じなんですよね。 それはともかく、ここでそのゴールウェイの演奏を久しぶりに聴いてしまったら、もうパユの演奏なんか全く聴く気にはなれなくなってしまいました。 (追記) WARNERのインフォには、しっかり「プーランクのオーケストレーションは『レノックス・バークリー』」と書いてありました。バックインレイもこの通りです。   CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

ドリシュナーという人は、1891年に生まれて1971年に亡くなっていますから、ほとんど「現代」の作曲家なのですが、ほぼ独学でバロック以前の音楽を研究していました。オルガンは、あのワンダ・ランドフスカに師事したそうですし、同世代のアルベルト・シュヴァイツァー博士とは親友だったのだそうです。各地の教会でカントルを務めたり、合唱団を作ったりもしています。なんでも、指揮者のクルト・マズアが若いころに彼の教会音楽に強い印象を与えられ、彼にバッハの「フーガの技法」を教えてもらったということがあったのだそうですね。さらに、ドリシュナーは何度もノルウェーを訪れ、そこで多くの北欧の民謡を収集したりしています。 ですから、彼のここでのオルガン曲は、バッハ、あるいはその周辺の作曲家たちの「トッカータとフーガ」のような堂々たる即興演奏と、厳格なフーガなどを伴う作品と、コラールをテーマにして多彩な装飾を施した「コラール前奏曲」、そして、ノルウェー民謡をテーマにした作品など、バラエティに富んだものになっています。「コラール前奏曲」の中には、「村のオルガニストのための」というタイトルが付けられた1分前後の小さな曲を12曲まとめた曲集などもあります。これなどは、自らのオルガニストの姿を反映させたものなのでしょうか。この曲集の最後の「Scho()nster Herr Jesu」は、シュヴァイツァーの60歳の誕生日のお祝いに作られたのだそうです。 そういえば、彼は第一次世界大戦に参戦した時に、左手の指先を失ったのだそうですが(写真を見ると、親指の先だけのようです)、それでもオルガニストとして立派に活躍できたのですね。 ここで演奏されている楽器は、デトモルトの聖十字架教会に設置されたカール・シュッケのオルガンです。日本でも、NHKホールなど、各地にこのビルダーの楽器がありますね。福井のコンサートホールには、「グロッケンシュピール」のストップが付いた大きな楽器があるそうですが、もしかしたら永平寺の修行僧も弾くのかもしれませんね(それは「出家」)。 これまで、何度となくオルガンがサラウンドで録音されているというアルバムを聴いてきたのですが、それらはいずれも、楽器自体はフロントに定位していて、その残響をサラウンドで感じる、というポリシーが貫かれていました。ところが、今回はそうではなく、オルガン自体がサラウンドで感じられる、という設定になっています。つまり、リアからもしっかりオルガンそのものの音が聴こえてくるのです。ですから、リスナーは、オルガンのコンソールの位置、いや、もしかしたらオルガンの内部に入って林立するパイプの間で聴いているような体験を味わえるのかもしれません。現実にはあり得ませんが、これこそがサラウンドの醍醐味です。 どの曲もとても魅力的ですが、タイトルにもなっているこの中では最も大きな作品「太陽賛歌」には圧倒されます。「パッサカリア」という、バッハのオルガン曲にも使われている変奏曲の形式で作られていますが、それぞれの変奏には様々なコラールからの引用が使われています。それが、次第に盛り上がって、まさにこのジャケットにあるような壮大な日の出の情景が眼前に迫ってくるのには、感動を禁じえません。そのクライマックスでは、なんとグロッケンシュピールの霰が降り注ぎます。先ほどの福井の楽器と同じストップが、この楽器にも付いていたのですね。作曲家がそこまでの楽器を想定していたとは思えませんから、これはここで演奏している、このレーベルから多くのアルバムをリリースしているオルガニスト、フリードヘルム・フランメの即興だったのでしょう。 SACD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

ですから、今年は、その「Living Presence」の最初の録音から70年目ということになります。それを記念して、現在のMERCURYの販売元のUNIVERSALが、そのクーベリックがこのレーベルに残したすべてのアルバムをまとめたボックスセットをリリースしました。「すべて」とは言っても、クーベリックは1953年には、当時のシカゴの新聞社の音楽評を担当していたクラウディア・キャシディのヒステリックな「いじめ」に嫌気がさしてこのオーケストラを去ってしまいます。キャンディをもらっても駄目だったんですね。ですから、MERCURYのレコードは、1951年4月から1953年4月まで、半年ごとの計5回のセッションで、9枚しか作られていません。 それらはすべて、NAXOSあたりのヒストリカルなども含めるとCDになっていましたが、今回はすべてオリジナルLPのデザインによる紙ジャケットでのリリースです。  ベーカーの演奏で、ひときわ彼のソロが存在感を誇っているのは、最後のアルバムとなった1953年4月に録音された、ヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」の第3楽章の長大なソロでしょう。早めのテンポでサクサクと胸のすくような迷いのない演奏です。 このころは、まだモノーラルの時代でしたから、これらのアルバムは全てマイク1本によって録音されていました。1952年まではノイマンのU-47、1953年になるとショップスのM201に代わります。8枚目のモーツァルトが、交響曲第34番がノイマンで、交響曲第38番ではショップスが使われていますから、それぞれ比較してみるのも面白いでしょう。 そして、10枚目がボーナス・トラック集になっています。最初のウィルマ・コザートのインタビューは、以前のボックスにも入っていたものですから使いまわしですが、それ以外は初出音源なのでしょう。まずは、2枚目のブロッホの「コンチェルト・グロッソ」の別テイク。これは、もちろんモノーラルなのですが、7枚目のスメタナの「わが祖国」からの5曲目「タボール」(1952年)と、先ほどのモーツァルトの「交響曲第38番」(1953年 )は、なんとステレオ録音で聴くことができるのです。当時はまだレコード業界でのステレオ録音は実用化されてはいませんでしたから、これはかなり先駆的な試みでした。この実験は、ロバート・ファインではなく同じくhi-fi録音を目指していたレーベルEVERESTのエンジニア、バート・ホワイトによって行われています。 これを、モノーラルの音と比較してみると、その違いは単に音場が広がって聴こえるというだけではなく、楽器の解像度なども変化していることが分かります。スメタナでは、オープニングでモノーラルではほかの楽器にマスクされて聴こえなかったティンパニが、ステレオでははっきり聴こえます。モーツァルトでも同じことで、終楽章などは、モノーラルでは最初の木管が全く聴こえません。そして、その木管も、センターにフルート、左にファゴット、右にオーボエと、くっきり定位しています。もちろん、ベーカーのソロはよりリアルに聴こえてきますよ。 CD Artwork © Universal Music Australia Pty Limited |

||||||

なんでも、このシリーズはEternaに保管されているマスターテープから直接リマスタリングと、デジタル・トランスファーが行われているのだそうで、ブックレットにはそのマスターテープの「箱」の写真が載っています。それは、全部で8本あるようでした。このアイテムがLPでリリースされたときには4枚組のボックスでした。ということは、それぞれのA面とB面にカッティングを行う時にマスターとして使われたテープなのでしょうね。 実際にトランスファーを行ったのは、クリストフ・シュティッケルという、ウィーンで活躍しているエンジニアです。マスターテープはウィーンの彼のスタジオに運ばれ、そこでまずアナログ的な工程でリマスタリングが行われるのだそうです。この辺りは、ちょっと理解不能。普通に言われている「リマスタリング」というのは、デジタル的な操作で行うもののはずですが。いずれにしても、それを彼はDSDとPCMとに、同時にトランスファーを行うのだそうです。DSDは最下位のフォーマットの2.8MHzですから、そのままSACDのマスターとして使うことができます。PCMは24/96なので、それをさらにCD用に16/44.1にダウンコンバートを行うのだそうです。うーん、なんか、それほどのスペックではありませんね。 これは、1970年に録音されていて、1972年に日本コロムビアから国内盤も発売されていました。その時には、こんなジャケットでしたね。  確かに、この2つの合唱団が一緒に歌っているなんて、すごいことなのですが、改めて聴いてみると、今の同じ合唱団よりはるかにレベルが高かったような気がします。もちろん、どちらの合唱団も、女声パートは少年が歌っているのですが、そんなことに気づかないほどの充実感があるのですね。 ソリストもペーター・シュライアーのエヴァンゲリストとテオ・アダムのイエスなんて、まさに世界最高の組み合わせでしたね。それだけでなく、端役のペトロやピラトにまで、ジークフリート・フォーゲルやヘルマン・クリスティアン・ポルスターなどというもったいないほどの歌手を配していますからね。早く出番が来ないかと期待してしまいます。 さらに、アリアには全く別の人が用意されています。その中で、テノールはハンス=ヨアヒム・ロッチュ、この録音の2年後にトマス教会のカントルに就任する人ですね。この人が歌いだすと、一瞬シュライアーが歌っているのかと思ってしまったほど、似た声でした。いや、変に芝居がかっていないぶん、こちらの方がよりバッハに向いているかも。 ただ、オーケストラでちょっと不思議なことをやっていました。39番のアルトのアリア「Erbarme dich」というとても有名な曲のヴァイオリンのオブリガートが、本来   さすがに半世紀も経ってしまっていては、マスターテープの劣化は避けられません。本当はもっといい音だったんだろうなあ、と思いながら聴き続けるのは、かなり辛いものがありました。 SACD Artwork © Edel Germany GmbH |

||||||

今回の収録曲は6曲、昔から彼らが歌ってきた曲から、最新のヒット曲まで網羅されています。 1曲目はビートルズの「Honey Pie」、1986年に録音された「The Beatles Connection」というアルバムに収録されている、ポール・ハートによる編曲です。ブックレットには、このアルバムではジョージ・マーティンがプロデューサーとして加わっている、というようなことが書かれていますが、それは本当なのでしょうか。そもそもこのアルバムは、当時日本盤を発売していた日本のビクターが製作したもので、録音はロンドンのアビーロード・スタジオで行われていました。エンジニアはグレッグ・ジャックマンですが録音プロデューサーは日本人で、そこにサブでダリル・ランズウィックが加わっていただけで、ジョージ・マーティンの名前はありませんからね。もちろん、ビクターの日本盤もインターナショナル盤のEMI盤も、そのクレジットは一緒です。ただ、タイトルだけは日本盤は「Beatles' Collection」になっていましたね。日本人にはシャレが通じないと思ったのでしょうか。  EMI VICTOR ですから、この曲はその1986年のテイクと比較することができます。実際に聴き比べてみると、全く同じ編曲なのにそのテイストは全然違っていました。この編曲のプランは、おそらく20世紀初頭ののどかなジャズ・コーラスの味を出そうとしていたように思うのですが、1986年盤ではそれがとても決まっているのに、今回はそれが全く伝わってこないんですね。くそ真面目に楽譜通りに歌っているという感じ、最後にはサッチモ(ルイ・アームストロング)の物まねが出てくるのですが、今回はサッパリ似てませんし。 3曲目の「Fifty Ways to Leave Your Lover」はもちろんポール・サイモンのヒット曲で、オリジナルでは冒頭のスティーヴ・ガッドのドラムスだけで演奏されるイントロがとても印象的ですね。これも1992年の「Good Vibrations」というビーチ・ボーイズの曲をタイトルにしたアルバムで録音されていたものです。このアンドルー・プライス・ジャクソンのオリジナルに忠実な編曲では、そのイントロをヴォイスパーカッションで演奏させているのですが、それが1992年盤では完璧にコピーされていました。それはあまりに上手すぎるので、今回のテイクがとてもしょぼく感じられてしまいます。なんでもこの編曲はこれまでライブで演奏したことはなかったそうなのですが、もしかしたら最初のレコーディングでは「本職」がこの部分を演奏していたのかもしれませんね。 最後のトラックの「熊蜂の飛行」も、そんなしょぼさが露呈されています。これを編曲したのは、先ほどのダリル・ランズウィック、そのころから、おそらくライブでは大喝采を受けたはずのスリリングなナンバーですが、今回の録音ではその半音階のフレーズにとても「苦労」している様子がまざまざと分かってしまいます。 と、彼ら自身の「セルフ・カバー」に関しては、あまりいいところはなかったのですが、ごく最近のヒット曲、ジェイコブ・コリアーというイギリスのアーティストの「In the Real Early Morning」を、2016年に加入したカウンターテナーのパトリック・ダナキーが編曲したものは、とても素敵でした。それはほとんどトラディショナルかと思われるような、シンプルで親しみやすいメロディの曲でした。途中でとんでもない転調をしているのですが、それもとても新鮮に感じられます。あまりに気に入ったので、オリジナルを探してみたら、「プロムス」でのライブ映像が見つかりました。ヤマハのチェレスタの弾き語りと、フルオケのバックという編成でしたが、彼の声はとてもナチュラルでした。それよりも、関連して見つかったヘンリー・マンシーニの「Deep River」の一人ア・カペラにはぶったまげました。この若さで、山下達郎のレベルをはるかに凌駕していますし、アレンジのプランもとても斬新です。ジョージ・ハリスンの「Here Comes the Sun」もいいですねえ。 結局、このアーティストを知ることができたのが、この「EP」の最大の収穫でした。 CD Artwork © Signum Records Ltd |

||||||

うーん、「哲学」ですか。いったい、原題のどこを訳したらこんな堅苦しい言葉が出てくるのでしょう。もっと言えば、メインタイトルも、原題とは全く無関係ですね。ただ、それに関しては、説明は必要でしょう。 そもそも、この本の著者は「ペーター=ルーカス・グラーフ」となっていますが、実際に彼が原稿を書いた、というわけではありません。ここでは「日本版監修」ということでクレジットされている齋藤寛さんというグラーフに師事されたフルーティストの方がグラーフにメールで出した質問に対して、グラーフ自身がやはりメールで返信したものをまとめたものなのです。齋藤さんは、週に1回、1年間に渡って質問のメールを送り続けました。その結果「52個」の質問と、その返信とが集まったのですね。 さらに、そのようなメールのやり取りが始まったきっかけも、ここでは述べられています。それは2018年の夏のこと、もう30年以上前に創刊された伝統のある「ザ・フルート」(アルソ出版)というフルート専門の隔月誌でレッスン記事を連載していた齋藤さんが、その雑誌に掲載するためにその頃マスタークラスで来日していたグラーフへのインタビューを行いました。その際に、齊藤さんは多くの質問事項を用意して臨んだのですが、掲載される紙面の関係で、それらのごく一部しかインタビューでは取り上げることはできませんでした。そこで、残った質問についてメールで答えて頂いて、それを何らかの形でまとめたいという提案をしたところ快諾を得て、その作業が開始されたのでした。 ですから、その成果は最初は日本語版として出版されてもよさそうなものですが、おそらく、以前にもグラーフの著書(それらは、もちろん本人が執筆)を出版していた関係で、Schottによるドイツ語版の方がしょっと先に出版されたのでしょう。 ちなみに、インタビュー記事は、その雑誌のその年の12月号(Vol.166)の巻頭を飾っています。そこでは、グラーフ、齋藤さん、そしていつも日本でのコンサートでは伴奏を務めていて、通訳をされていた田原さえさんの写真も掲載されています。  ところが、実際に読んでみると、これはそんな「ハウツー本」のたぐいでは全くないことに気づきます。ここでグラーフが語っているのは、そんなチマチマした「実用的」なものではなく、もっと演奏や音楽について本当に大切なことを、さりげなく教えてくれているものだったのです。 最も心に響いたのは、次のような言葉です。 私自身は、一度も自分のフルートの演奏に満足したことはなく、また自分で"良いコンディション"にあると感じたことも決してありません。ずっと長いこと、私はより良い音のコントロールを手に入れたいと、その方法を探し求めてきました。ここで手直しし、あちらでまた変えてみる、といった具合に。そして、結局はひとつの危機を脱したら次の危機にたどり着くのでした。...もしかしたら、このことが思いがけず、歳を取ってもフルートとうまくやって行ける秘訣になっているのかもしれませんね?激しく共感してしまいます。正直、日本語のタイトルを見た時には、全く読もうという気にはなれませんでした。もしかして、同じように感じた方は、ぜひ手にとって読んでみて下さい。絶対、タイトルに惑わされて読まなかったら後悔していたな、と思うはずですよ。 Book Artwork © Yamaha Entertainment Holdings, Inc. |

||||||

彼は、ピアニスト、作曲家として、ヨーロッパ中で活躍したという、ほとんどフランツ・リストのさきがけのような存在でした。実際彼はかなりのイケメンで、多くの女性と深い中になっていたのだそうですね。 そんなドゥシークが、晩年には、それこそリストではありませんが宗教曲を作っていました。それが、彼が亡くなる1年前の1811年に、ニコラウス・エステルハージ二世からの委嘱によって作られた「ミサ・ソレムニス」です。この方は、ハイドンが仕えていたことで有名なニコラウス・エステルハージ一世のお孫さんで、ハイドンは先代に引き続き(数年間の空白がありますが)仕えていました。この貴族は1795年から1813年にかけて多くの作曲家にミサ曲を依頼し、それらを彼の妻の命名式の日に毎年演奏させていたそうです。その中には、ハイドンの後期の6つのミサ曲(1796年-1802年)をはじめ、ベートーヴェンの「ハ長調ミサ」(1807年)なども含まれていました。 ただ、このドゥシークの曲は、おそらく1回以上は演奏されたのではないかと言われていますが、なぜか今日では全くその存在は知られていません。それを「発掘」したのが、ここで指揮をしているリチャード・エガーです。彼はピアノ曲の作曲家としてのドゥシークの仕事を調査していくうちに、この「ミサ・ソレムニス」の存在を知ることになります。そして、その自筆稿が保存されているフィレンツェの音楽大学の図書館で、そのコピーを入手することができたのです。その校訂作業を、音楽学者のラインハルト・ジーゲルトとともに行い、その「原典版」を使って2019年10月2日に、ロンドンのバービカン・センターで初演から200年以上を経ての「再演」が敢行されたのです。 その時と同じメンバーによって、10月の27日から30日にかけて、やはりロンドンの聖オーガスティン教会でセッション録音が行われたものが、このCDです。もちろんこれが「世界初録音」となります。 その「4声と大オーケストラのための荘厳ミサ曲」は、演奏時間が60分という大作でした。さらに、そのブックレットの充実ぶりには目を見張ります。その105ページにも及ぶ分厚いブックレットは、多くの人の寄稿によって、ほとんどドゥシークの学術論文集と化しています。さらに、普通ではまずありえない、録音スタッフの写真入りのプロフィールと、他レーベルからリリースされているこの作曲家の録音の紹介まで入っているのですから、これは「贅沢」を通り越して「異常」ともいえる事態です。 それほど厚遇されているにもかかわらず、その録音はあまり満足のいく出来ではありませんでした。合唱はそんなに大人数ではないのですが、その音がかなり歪んでいます。オーケストラの音も、いくらピリオド楽器とは言っても艶やかさがまるでありません。 作品は、モーツァルトあたりととてもよく似たテイストでした。合唱曲は、ホモフォニーの穏やかなものから、ダイナミックなもの、さらにはフーガと、様々な様相を見せています。そして、ソリストたちによるアリアや重唱も、とても魅力的な曲です。ソプラノのアリアなどは、コロラトゥーラたっぷりの技巧を存分に味わえます。 ただ、演奏されたとされるシチュエーションに合わせたのでしょうが、なにか音楽として「荘厳」さに欠けるという印象は免れません。「Credo」の中での復活の場面などは、金管楽器の華々しいファンファーレで始まるという派手さです。そして、最後の「Dona nobis pacem」は、とても静かに終わるのだと思っていると、いきなり「ジャン、ジャン、ジャン」という下品なアコードでその静謐さをぶち壊しています。 CD Artwork © Academy of Ancient Music |

||||||

このツィンパーという人は、1986年にオーストリアに生まれたクラリネット奏者です。彼は、2012年から2018年の間はザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団の首席奏者を務めると同時に、ウィーン・フィルやミュンヘン・フィルを始めとするドイツやオーストリアの数多くの世界的なオーケストラにもエキストラとして参加しています。さらに、室内楽でも、様々な団体のメンバーとなっています。 そして、彼は2017年には、なんと、ウィーン・フィルの正式団員でなければ就任はできないとされているウィーン音楽大学(Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)の教授となったのです。これは、この大学始まって以来のことなのだそうです。すごいですね。 そんな彼は、作曲家としても活躍していました。このCDが、彼の作曲家としてのデビュー・アルバムとなります。 アルバムのタイトルは「The Millennials Mass」、「ミレニアル世代のミサ」でしょうが、「ミレニアム」ではなく「ミレニアル」という言葉には、あまりなじみがありません。これは最近の造語で、「2000年代に成人・社会人となる世代」、具体的には1980年代から2000年代初頭までに生まれた人たちの事なのだそうです。これは、少し大きめの編成の作品なのですが、その前に2曲、小さめの編成の曲がまず演奏されています。 1曲目は「The Pilgrimage(巡礼)」という、彼自身のクラリネットと弦楽四重奏のための作品です。ここで共演しているのが「Plattform K+K Vienna」という団体ですが、これはウィーン・フィルのファースト・ヴァイオリン奏者キリル・コバンチェンコが中心になって結成された弦楽合奏団です。 最新の「現代音楽」ですから、どんな曲なのか興味津々ですね。確かに、オープニングはヴィオラのソロで、ちょっと「現代」っぽい音階(「無調」とも言う)が奏でられますから、聴く方は身構えてしまいます。ところが、それがひとしきり披露された後、一瞬の間をおいて聴こえてきたのは、「ズン・チャッ・ズン・チャッ」という、なんとも軽薄な音楽でした。まるでポルカのような明るさ、ツィンパーのクラリネットも楽しそうです。それが、しばらくするとクラリネットではなく、「歌」を歌い始めるのですよ。それは、ごく普通のヒット曲のようなメロディの歌、「Don't fly away」などという歌詞も聴こえます。 もう1曲は、「Eggner Trio」という、ゲオルク(Vn)、フローリアン(Vc)、クリストフ(Pf)というエグナー家の三兄弟によるピアノ・トリオとの共演です。ということは、メシアンの「時の終わりための四重奏曲」と同じ編成ですね。もちろん、それはねらってのことで、曲のタイトルが「Quartett zur Wende der Zeit」ですからね。つまり、先ほどのメシアンのタイトルのドイツ語訳「Quartett zum Ende der Zeit」から、「Ende」を「Wende」に変えたという「おやぢギャグ」なんですよ。「時の変わりのための四重奏曲」でしょうか。3つの楽章で出来ていて、最後の曲が「唖(おし)の歌」というのに、ツィンパーのブレヒト・ソング調の「歌」が入っているというブラック・ユーモアになっています。 そして、メインの「ミサ」です。こちらは、編成は弦楽五重奏にピアノ(エレピも)、そこにドラムス(ビブラフォンも)とギター(8曲目は彼の曲で、とても上手なヴォーカルで弾き語り)、そしてツィンパーのクラリネット(もちろんヴォーカル、そしてエレピも)と、専門のソプラノ歌手が加わります。 10の部分に分かれていますが、それらは続けて演奏されます。一応、中にはミサの中の曲もありますが、それ以外の曲もあり、様式もクラシックからジャズ、はたまたアフリカンと、まさにごった煮の様相、なにか、バーンスタインの「ミサ」を思わせるような作品です。 最後の「Agnus Dei」のブルーグラス風のフィドルのテーマが、ちょっと癖になります。 CD Artwork © col legno music GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |