| 2012年12月18日(火) 2390 |

| Wave日記 |

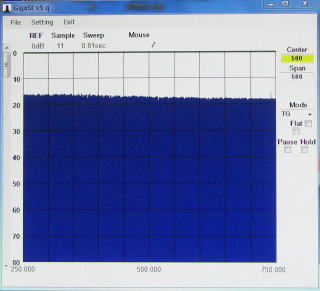

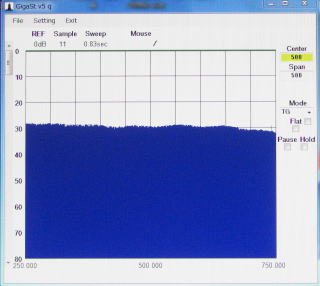

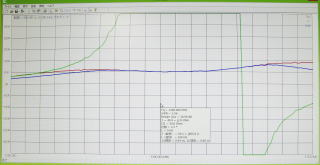

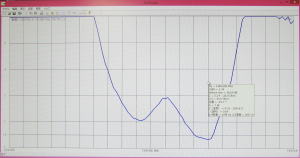

500MHz±250MHz ATTなし 500MHz±250MHz ATT有り

|

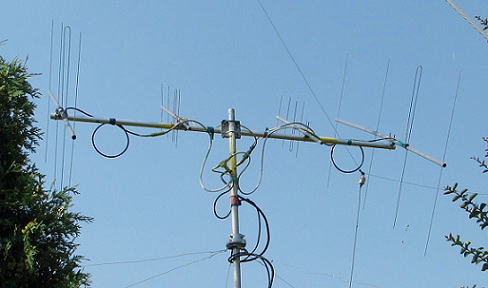

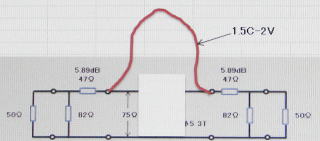

12月11日のATTインピーダンス変換(50/75/50Ω)

に1.5C-2V(75Ω)をつないで測ってみました。

両端を50Ω、真ん中を75Ωにして、レベルは12~14dBダウンして、328MHz以下ではSWR1.5以下となりました。

通常のカーボン抵抗器なので周波数特性としては、こんなもんでしょうか。

基本的には、50/75Ω変換は出来ている感じです。

|

|

|

| 2012年12月11日(火) 2200 |

| Wave日記 |

|

地デジ用430MHzトラップフィルターを検討していますが、測定器は50Ωです。地デジは75Ωなので、ATTのインピーダンス変換器を検討しました。左写真の真ん中の75Ωのところが、テレビ同軸ケーブル(75Ω)になります。たぶん、これでいいと思いますが。82Ωと47Ωが手元に無いので作れません。近くのパーツ屋に有るかな?。 明日は仕事でQRT。 |

|

|

| 2012年12月9日(日) 2150 |

| Wave日記 |

① ③

② ④ |

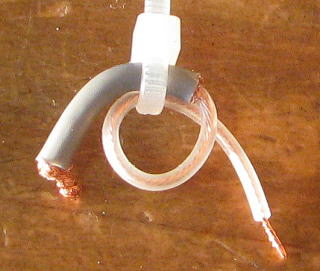

①上左写真は5C-FBをコンデンサーにして芯線をコイルにしたもの。

Qが低く帯域がブロードで減衰も-30dB程度。

一番悪い。

②左下写真はφ0.65線径コイルと1.5D-2Vをコンデンサーにしたもの。

帯域は前日のものとほぼ同じ、減衰は-30dB程度。2番目に悪い。

③上右写真はφ0.65線径コイルと3pFコンデンサーにしたもの。帯域は前日のものとほぼ同じ、減衰は-40~50dB程度。2番目に良い。

④右下写真はφ1.0線径コイルと5pFコンデンサーにしたもの。帯域は前日のものとほぼ同じ、減衰は-50~60dB程度。一番良い。

前日のものが以外と良かった。

全てボディフェクトが有りコネクター部分に手を触れると10~20dBぐらい変化する。

測定器(GigaSt v5)の性能か?。詳細はここ。

なお1/4λトラップの場合は1.5C-2Vは減衰-30dB程度、1.5D-2Vは-40dB程度。

どれも①以外は大きな差は無い。調整はコイル式が簡単ですが、コイル調整が微妙。

④φ1.0線径コイルが安定している。

今日はJARL埼玉県支部の会合へ。 |

|

|

| 2012年12月8日(土) 20125 |

| Wave日記 |

|

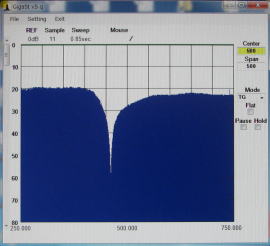

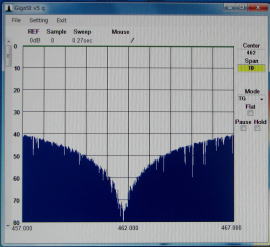

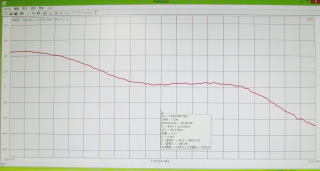

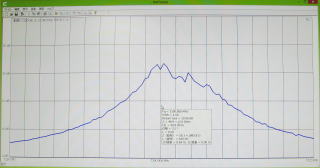

久しぶりにGigaSt v5を使いました。

Nコネクターの間に半LC式を付けて測定しました。(50Ωです)

共振周波数は462MHzです。

ピークは-60dB近く落ちていますが、右肩がだらだらと、地デジ周波数では-3dBくらい挿入損失があります。

地デジ周波数の損失と右肩のだらだらは予想通りですが、ピークが結構落ちています。

同軸ケーブル恐るべし。hi

地デジ周波数の挿入損失改善と右肩のだらだら改善が課題です。やはりLCが一番でしょうか?。

昨日夕方の地震はかなり強く大きく揺れて震度4と発表されましたが、もっと強い感じでした。

被害なし。

|

|

|

| 2012年12月6日(木) 2085 |

| Wave日記 |

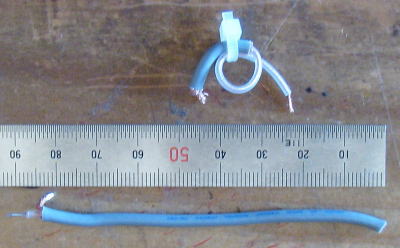

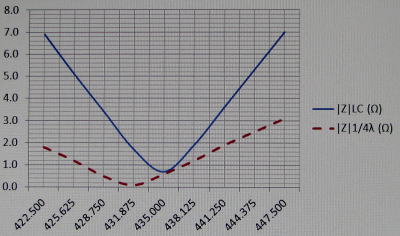

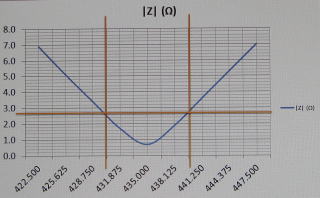

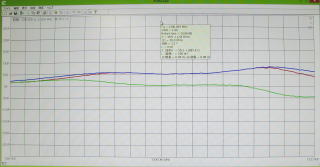

左写真上の半LC式が右写真の青実線。左写真下の直線の1/4λトラップ式が右写真の茶点線です。1.5D-2V使用

1/4λトラップ式は広帯域です。ただし共振点では|Z|=0.1Ωと表示。3D-2Vでも同じです。

地デジの帯域でも低いインピーダンスなので使えない感じです。 今日は仕事でQSY・・・

Windows8関係のその後の決着 (2013/11/1)

12月末にWindows8のパソコンは、買ったときの状態にして、孫に上げました。文句が来ないのでそのまま動いている模様。

自宅のパソコンは、全て(2台共)Windows7で動かしています。

Windows7が一番です。偶数番号のWindowsOSは、ダメとの神話は、本当でした。

|

|

|

|

| 2012年12月5日(水) |

| Wave日記 |

|

パソコンばかりなので、少しは無線関連を書きます。

435MHzが地デジに妨害する恐れが有るので、簡単なフィルターを探していたらUHF-TVI-Filterを見つけました。

同軸ケーブルで1/4λにしても良いのですが、435MHz帯域外の地デジ周波数では静電容量が多すぎる感じです。

そこで上記のサイトと同じ3pFにして集中定数風にしたらと、やったのが左写真です。静電容量的には2.8pFで、ほぼ435MHzに共振しています。

周波数の微調整は左側に芯線を出してその長さで出来そうです。

しかし、Qはあまり高く無く、Cの値を変えてどうなるかやって見ましょう。

つづくチョット午前中は畑に・・・。

Windows8パソコン

今はHamlog,Calsat32,AdvancedSystemCarePro6はアンインストールして使っています。

障害は、再起動でフリーズする。時間でスリープにならない時が有る。

ファイル履歴がファイルは作られているがデータがゼロ。フォトギャラリーが使いにくくなった。の4点だけ(も)です。あとはサクサク動きます。

肝心のUSB3.0は50MB/s程度で動いています。

Windows8のメリットは "なんだろう?"。Win7より動きは早いかな?。

|

|

|

| 2012年11月11日(日) 1620 |

| Wave日記 セミフォールデットダイポールアンテナ |

|

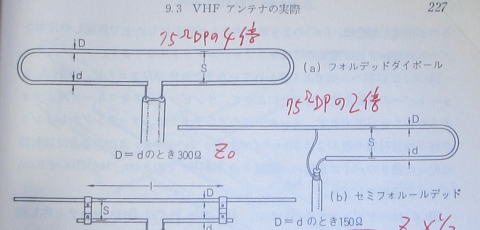

JAMSATのホームページに出ているアンテナのラジエーターの名称が不明でしたが分かりました。

「セミフォールデットダイポールアンテナ」と言うことが

←左写真「ハムのアンテナ技術」遠藤敬二 監修、に出ていました。詳細をここに書きました。

写真では(b)セミフォル-ルデットとなっていますが、本文では セミフォールデット となっています。

|

|

|

|

| 2012年11月6日(火) 1530 |

| Wave日記 Wndows8でAA-1000のデーターを表示する |

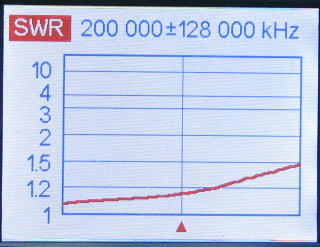

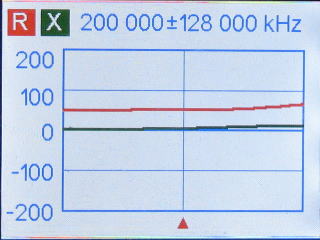

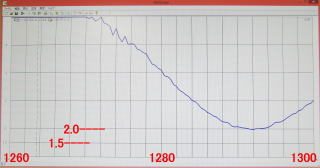

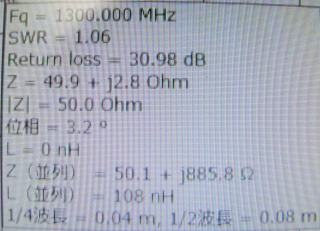

上写真:1200MHz,18ele,F9FTのSWR特性(調整前)

←1292MHzでSWR2.0(最低値)

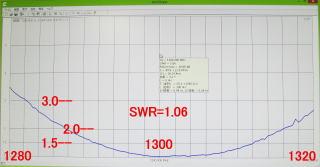

D1を適当に曲げて測ったら上写真のように中心

周波数,1300MHzと高くなってSWR1.06となった。

以下は横が周波数1280-1300-1320目盛りです。

カーソルをあわせるとその位置の測定値が

表示される

|

このアンテナはシミュレーションソフトが無い時に1200MHz帯,19ele,F9FTタイプとした資料をブーム材料が10×10×1000mmを使ったために18eleになったものです。

またエレメントをブームから絶縁しなければならないのを、そのままの寸法でブームに固定したものです。

430MHz帯では経験的にブーム直径の70%長くする必要がありますが1200MHzでは経験が無いのでそのまま作ったものです。

その後のチェックで約70%長くしていました。

従ってラジエーターを長くして周波数調整すれは使えそうです。

2012/11/17

今回はD1を曲げて調整しましたが、ラジエーターだけを長くして共振周波数を低くした場合にどのようになるか。

ただし全体的には各エレメントが短いはずなので、これからやる場合は

シミュレーションソフトで計算して作ることが賢明です。

今回はAA-1000の性能を確認する材料として使いました。

測定はすべてパソコン画面で表示したものです。

|

|

|

| 2012年11月5日(月) 1495 |

| Wave日記 Wndows8でAA-1000のデーターを表示する |

図1 図1

↑図2 ↑図3

図4 図4

図5 図5

昔、適当に作ったアンテナ/SWRが高くて使え

なかった!(1288MHzでSWR2.0)

目盛り1300±100MHz/1200MHz,18ele,F9FT

|

アンテナ・アナライザー

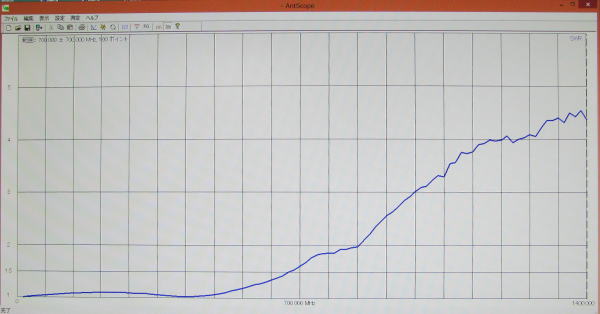

AA-1000には本体以外にパソコンで表示する機能があります。特に本体での周波数範囲は0.1~1000MHzですがパソコンにつなぐと1400MHzまで拡張します。(保証範囲外)

従って1200MHz帯のアンテナも測定出来ます。

今まではWindows7で使っていましたがWindows8で動くか確認しました。

結果は、すべてのソフトを販売元のリグエキスパート ジャパンのホームページからダウンロードして再インストールしたら動きました。

ただし製造元(UR製)からバージョンアップが有るかもしれません。

図1、図4、図5はWindows8で表示したものです。

図1は図2のN+NM変換+Mダミーで測定した0.1~1400MHzのSWRです。中心700MHzで1.7、1400MHzで4.5付近です。

400MHz帯では使える。

図4は図3のN+Nダミーで測定した0.1~1400MHzのSWRです。1000~1250MHz付近が1.3になっています。(一つ目の目盛りは1.5)

図5は1400MHz付近の拡大図です。

すべて一目で見られるのが良いですね。

アンテナ作りには必需品です。

|

|

|

| 2012年10月18日(木) 1100 |

| Wave日記 AG-35修理 AG-35回路図をQSYしますょ |

↑表面(上の大きい黒78L08)

↓裏面(3SK97)

今日は雨なので静電気の心配は無いですが、

乾燥時期は注意が必要です。 |

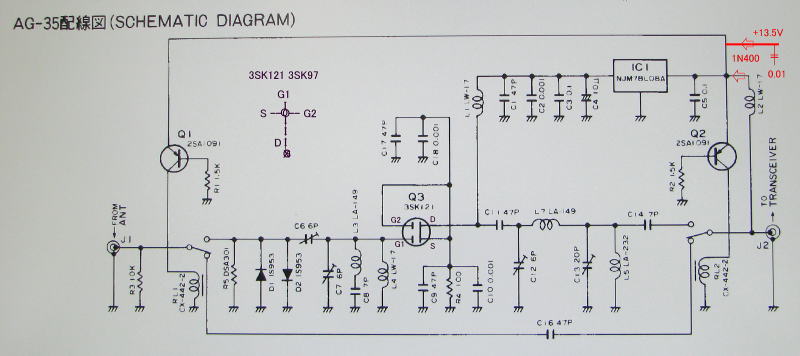

AG-35(アイコム/430MHzプリアンプ)の修理をしました。

ジャンクで買ったもので動きません。

各半導体の端子電圧を計ると、一つを除いて全ての端子電圧がゼロです。

その一つの半導体の3端子中の2端子が電圧ゼロです。あやしい?。

半導体の印刷が消えています。手元にAG-25(144用)が有ったので見ると、ほぼ同じ所に78L08となっています。8V定電圧用です。

これを交換したら8Vが出てきてました。(写真上)各半導体の端子電圧を計ると、いろいろ電圧が出ています。(回路図なしなので詳細は不明)

肝心のFET(3SK121らしい)端子はD>S≒G2>G1となっています。

しかしこの手のアンプの100%近くはFETが破損しています。

手元に3SK97が有ったので交換しました。(写真下)同軸リレーコイルの下なので交換は困難でした。付いていたFETの端子を折り曲げてとりました。

その後へハンダを丸く盛りつけます。新品FET端子を短くして端子をピンセットでつかんで放熱し予備ハンダをしました。FETを所定の丸盛りハンダの上に置きコテにハンダを多く付けて、1端子1秒ぐらいで「ヤッ」と付け、ふぅ~と息で冷まします。十分に冷めてから次の端子をハンダ付けします。

端子電圧は交換前とほぼ同じD>S≒G2>G1です。(チョット不安)

受信機につなぎ、電源ONでノイズがアップしてSメーターが振れます。

3カ所のトリマーを回して、信号の一番強くなるところに調整しました。

送信すると同軸リレー,2個がOFFします。(受信中はON)

これで修理完了です。(作業時間2時間/PCで半導体の規格調べを含む)

追伸:回路図をアイコムに依頼していたら、先ほど回路図の入った取説を送ってくれました。TNX。

回路図を下図に示します。2014/6/6

Q1/Q2は2SA1091、VCBO/VCEO=-300V、廃止品種、

図右上の赤部分は当局が書き加えた分部です。

|

同軸リレーのコイルに逆パルス吸収のダイオードが入っていませんが、リレーの復帰を早くするためと思われます。

そのために、2SA1091に高い電圧が加わるので、VCBO/VCEO=-300Vを使っていると思われます。

送信保護回路が無いので、外部電源(右上赤書き)を使う場合は、受信専用にしないと、誤送信でQ3を破損します。

|

|

| 2012年10月11日(木) 970 |

| Wave日記 受信過入力保護の検討 |

|

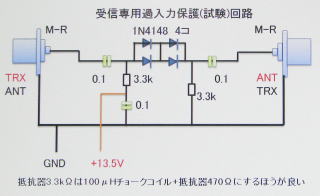

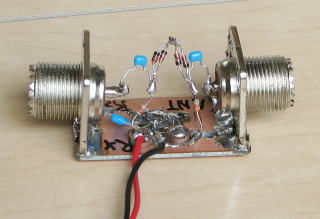

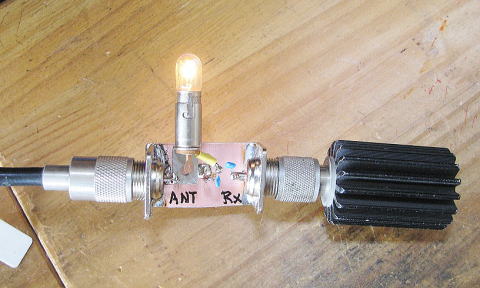

昨日試験した回路は左写真の通りです。

3ele/21MHz/200w送信、7MHzダイポール受信/ダミー負荷/誘導電力2w。

最初に1N4148を1コでやりました。21MHz/2w誘導電力には耐えていました。次に送信機に直接つなぎ、21MHz/2wを通したら10秒ぐらいで1N4148が加熱してスルーになってしまった。回路図の4コではやっていません。

1N4148が破損した原因は不明ですが、信号源インピーダンスが関係しているのではないかと思います。

破損モードがスルーになったので受信機保護にはなりませんね!。 |

|

|

| 2012年10月10日(水) 940 |

| Wave日記 受信過入力保護の検討 |

|

いろいろ検討しましたが、一番簡単なのは受信をダイオードで通過させて過入力電力はそのダイオードを飽和させる方法です。

10月3日の「「注)メーカーの無線機の回路図を見ると、受信経路に多くのダイオードスイッチと思われるものが使われています。

このダイオードスイッチが飽和して過入力電力の耐力を上げるのに役立っているかもしれません。」」と書きましたが実際には、これが効果を上げているようです。左写真もこれと同じ方式です。

これを入れると21MHz/2Wの誘導電力はほとんどゼロで、アンテナから無線機を見るとオープンになっています。何ワットまで耐えるか不明です。

|

|

|

| 2012年10月3日(水) 805 |

| Wave日記 下図は当局の場合 受信過入力保護の検討 |

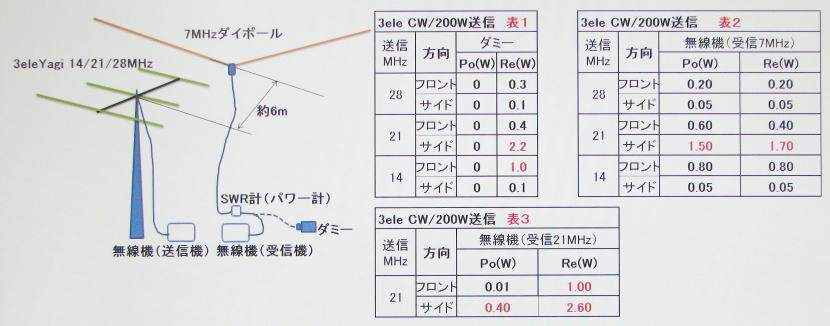

上の表はすべて3eleYagi から200W/CWを送信して、7MHzダイポールで受けたものです。(表のPo/ReはSWR計目盛です)

全般的に3eleフロント(7MHzダイポールに向いてエレメントが平行している)よりも、サイドが誘導電力が多くなっているのは、3eleエレメントの先端が7MHzダイポールに約3mと近くなっているためと思われます。

表1は7MHzダイポールに50Ωダミーをつないで受信したもので、7MHzの3倍に共振した21MHzで2.2Wとなっています。

表2は7MHzダイポールに無線機をつなぎ、7MHzを受信した状態です。

7MHz以外はオープンの状態なので、SWRメーターとしてはPo/Reがほぼ同じ値です。

表3は最も危険な状態で、送信周波数と同じ周波数を受信したものです。誘導電力は2.6Wと最高値になっています。(1~2秒の断続受信、FT-847を使用)

7MHzダイポールが3倍の21MHzに共振している状態ですが、アンテナインピーダンスが約100ΩなのでSWRは2近くでロスも多いはずです。(Yagi

アンテナは3倍に共振することは有りません。3倍共振はダイポール/バーチカルなどです)

7MHzダイポールは14/28MHzにも共振していますが、給電点が電圧腹で高インピーダンスとなっているので同軸ケーブルには誘導電力はほとんど来ません。(14MHz送信、7MHzダイポールで14MHz受信は、Re=0.1W程度)

これが送信と受信アンテナが同じ周波数に共振した(送信アンテナ7MHz/受信アンテナ7MHz)場合は、その距離にもよりますが、JA1PFPさんのブログに有るように10W以の誘導電力が来るようです。

結論的には、送信機と受信機を別アンテナで同じ周波数に共振したアンテナを使い同時に使うとき、およびダイポールで奇数倍の周波数を受信する場合は、受信機に大きな誘導電力が来るので、このような使い方をする場合は、何らかの受信過入力保護が必要と言うことになります。(コンテストなどでは良くある風景です)

注)メーカーの無線機の回路図を見ると、受信経路に多くのダイオードスイッチと思われるものが使われています。

このダイオードスイッチが飽和して過入力電力の耐力を上げるのに役立っているかもしれません。

しかし限度を超えるとダイオードが破損するのではないかと思われます。(推測です)

なお、FTdx9000シリーズは、数Wに耐える保護回路が有るようです。(FT-5000や他のメーカーはどうなのでしょうか?)

また、V/UHFもビーム方向はHFより強電界になることも考えられます。

衛星通信でフィルターやプリアンプを入れない状態では、145MHzの送信が435MHzのアンテナに誘導して、SWRのReが振れている経験をしています。 V/UHFについても別途調べたいと思います。

|

|

|

|

| 2012年10月2日(火) 785 |

| Wave日記 下図は検討中の回路 無線機の受信過入力保護の検討 |

|

受信過入力については、メーカーでは規定していないようです。新旧無線機で違いは有るようですが、0.5W程度は耐えるようになっているようです。(実力はもっと有る?)

昔のFT-101の内部の受信側には、16V/0.15mA(2.4W)の豆ランプが入っています。誘導電力でこの豆ランプを燃やした経験が有ります。(最近の無線機はランプは入っていません)

検討中の回路は、無線機とアンテナの間に入れて、誘導電力が0.1~0.5W有ると動作して受信機入力を0.1W以下にする予定です。スタンバイをすればそのまま送信も出来ます。

|

|

|

| 2012年10月1日(月) 755 |

| Wave日記 受信機(受信専用)過入力保護の検討 |

この過入力保護回路は、電球を使う大きな物になって、あまり実用的ではありません。9/27Wave日記に使った豆ランプ(2.4W)は、FT-101に使われている物です。 次はランプを使わない回路を検討します!。 |

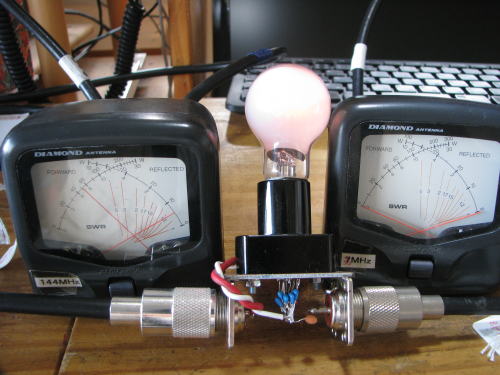

左写真は、7MHz/SSBで「あ~」を入れて約25Wを指示(左側のメーター、右針)しています。SWR指示は約3.0です。右側のメーターは振れていません。

この状態ではダイオードによる保護が働いています。

この時のダミーに加わる電力は、ダイオードでクリップした電圧が最大1Vとして50Ωダミーで消費される電力はE²/R=Pなので、20mWとなります。

25W誘起しても受信機には20mWの入力です。

受信機過入力電力のメーカー規定は無いようですが数百mWまでは耐えられると言っているようです。

実際にはもっと耐えているようですが。 |

|

|

| 2012年9月30日(日) 50730 |

| Wave日記 受信機(受信専用)過入力保護の検討 |

左側を送信機につなぎ7MHzを送信します。右側は50Ωダミーにつなぎます。

↑完成品。 ↑送信機から5W送信(CW)、SWR2.1、 ↑送信機から15W送信(CW)、SWR2.8

電球は薄く点灯。(2~3秒断続) 電球はかなり明るく点灯。(2~3秒断続)

SWRから計算すると電球の抵抗値は SWRから計算すると電球の抵抗値は

約50~100Ω相当。 約90~140Ω相当。

負荷側のSWR(パワー目盛り)はゼロ。 負荷側のSWR(パワー目盛り)はゼロ |

|

|

|

| 2012年9月29日(土) 50712 15:12 |

| Wave日記 受信機(受信専用)過入力保護の検討 |

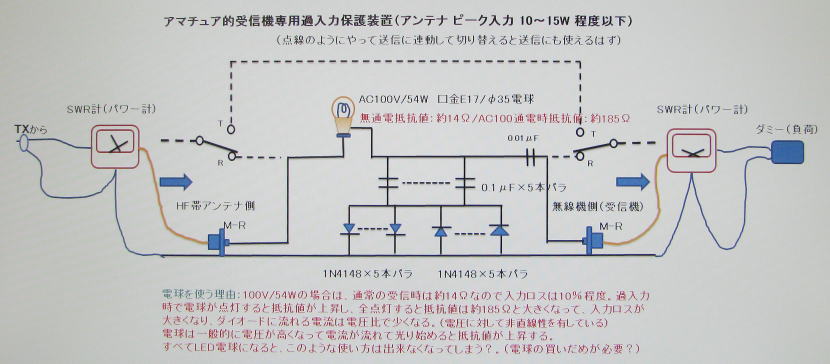

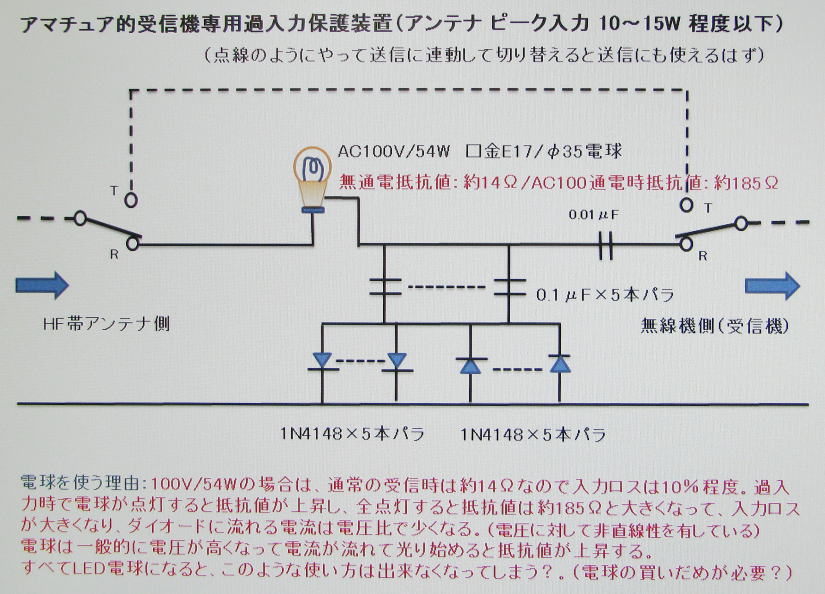

HF受信アンテナに誘起される電力が10~15Wぐらいまで耐えられると思われる回路図です。

電圧をカットするダイオード1N4148は200mAぐらいまでしか耐えられないので、少なくとも1Aぐらいに耐えられるダイオードが有れば使いたかったのですが、見あたらないので5本づつを並列接続しました。

普通はダイオードの並列接続はやりません。順方向の電圧の低いダイオードに多く電流が流れて損失が集中して破損する可能性が有ります。従って「アマチュア的受信機・・・・」としました。

この回路で発生したいかなる損害も責任を負いません!。自己責任でお願いします。次は製作して試験したいと思います。

左写真右側:口金E17(17mm)、100V/54W/電球直径35mm、この電球は手元に有った物で非通電時の抵抗が14Ω。

別の100V/25W電球は、非点灯時の抵抗が約40Ωと高くて通常の受信時の損失が多くなると思います。

従って、100V/50~60Wの物が使えそうです。

左写真の左側:100V/4W LED電球は、非点灯時は、導通が無くて絶縁状態(18MΩ)でした。 |

|

|

|

| 2012年9月27日(木) |

| Wave日記 |

ここで使っている豆ランプ(2.4W)はFT-101に使っているものです。2012/10/1 |

左の写真は、21MHz3eleに200W入れて、6m離れたところの7MHzダイポールに誘導した電力をダミーで終端したものです。

途中の電力計(SWR計)は2Wを示しています。

光っているランプはJG1VGX局のブログに出ている受信機過入力保護回路を参考にさせていただきました。またダイオード等はJA1PFP局から貰いました。JA1PFP局によると送信側と受信側が同じ周波数の場合は10Wのパワーが誘導されるようで、メーカーに聞いたら受信機が破損して当然と言う感じでした。

この保護回路では10Wには耐えませんので何とかすべく検討中です。28日は朝早くから外出。 |

|

|

| 2012年9月23日(日) 50610 |

| Wave日記 |

0 700MHz 1.4G

1230 1280MHz 1330

1230 1280MHz 1330

・AO-7(0526):tnxJA0CAW, CAWさん久しぶりでした。2BX-ANTでUPしました。 |

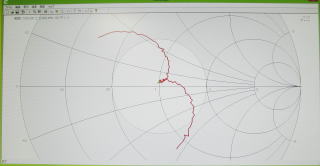

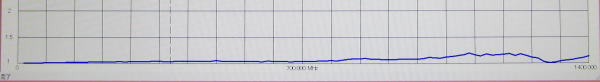

アンテナ・アナライザーAA-1000は仕様では最大1GHzですが、iniファイルを1.4GHzに設定すると保証外ですが使えます。(PC接続で)

写真上はダミー測定で1.3GHz付近でSWR1.15で他は1.0近くです。

その下の写真はSB-92でSWR目盛は上から3.0、2.0、1.5、0です。

その下の写真はローカル局が作ったアンテナでSWR目盛は上と同じです。AA-1000は使い勝手も最高。

ファームもアップされて機能も追加されました。

|

|

|

| 2012年7月20日(金) 70 525 アンテナ作りは夏休みです |

| Wave日記 とりあえず 衛星通信用クロスダイポールの総括 |

このアンテナの詳細は、ここです・・・

衛星通信を簡単に!!

衛星通信を簡単に!!

衛星通信を簡単に!!

今日、業者(FTI)に来て貰って、タワーのプー

リー、ワイヤーを交換し、ダウン不能修理を

して貰いました。(作業時間約3h)

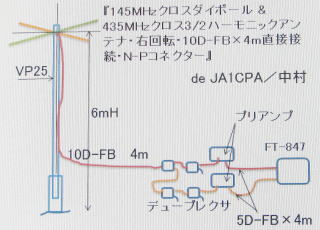

アンテナ作りは夏休みです | 今年の2月からクロスダイポール形式のアンテナを試行錯誤しながら作って使っています。

最初は、145MHzと435MHzを別々に作っていましたが、5月になってから145MHz1/2クロスダイポールは435MHzの3/2ハーモニックアンテナとして使えるのではないかと思いつきました。

MMANAでシミュレーションして145MHz1/2クロスダイポールを435MHz用とし使えるように共にインピーダンスを50Ωに近づけて、1本のアンテナでUP/DONWする方法を試行錯誤しています。

7月14日から何とか最終系で使っています。(今のところの最終系?)

基本的にはダイポールなのでアンテナゲインは八木等に比べればかなり低くなっています。

またUP/DONWのゲインは、ほとんど同じなので送信に比べて受信ゲインが不足しています。

そのために自局のDONWは聞こえるが、相手のDONWが聞こえない状況が発生して他局にご迷惑をおかけしているかもしれません。(ゴメン)

以下は、衛星ごとの状態です。(SSB/FMでの運用)

AO-7:EL20以上、受信が3eleでピークRS52なので、受信がダイポール局では聞こえないと思います。(キュービカル・クワッド局とQSOできた)

VO-52:ビーコンはEL1以上で聞こえる。主にEL10以上でQSO可能。

FO-29:ビーコンはEL3以上で聞こえる。主にEL25以上でQSO可能。

SO-50:主にEL25~30以上でQSO可能。ただしUP混信及びローカル混信で受信不能、QSO不能も多々有る。

AO-27:主にEL25~30以上でQSO可能。ただしUP混信及びローカル混信で受信不能、QSO不能多発。

ただし、各衛星共にEL5~20でQSO出来ることもあり、EL30以上でQSO出来ないことも有る。受信不能は混信との関係も有り多々発生している。

このアンテナの名称は、『145MHz1/2λクロスダイポール&435MHz3/2λクロスハーモニックアンテナ・右旋円偏波・10DN』、略称は、『2BX-DP&HA』としておきます。

・このアンテナのメリットは、

1.パソコン不要、送信固定、アンテナ制御不要で、手軽に衛星通信が出来る。

(パソコンの無い時代の衛星通信テクニックからアンテナ制御を除いた)

・このアンテナのデメリットは、

1.EL10~30以上でないとQSOできない。(DXは出来ない)

2.受信感度が悪い。(10W送信で送受信バランスするかも!)

なお、主にSSB/FMでの運用ですが、CWなら問題無く使えると思います。

|

|

|

| 2012年6月25日(月) 9075 |

| Wave日記 |

|

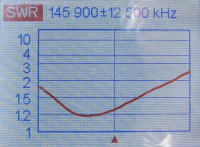

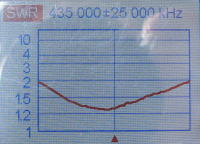

『145MHz1/2λクロスダイポール・435MHz3/2λ高調波クロスアンテナ・右旋円偏波・同軸ケーブル直接接続・シュペルトップ・5D-FB×5m・N-Pコネクター』

今まで一番ゲインが有る感じです。詳細を、ここの下の方に掲載しました。

←クロス部分は、アクリルラッカースプレーで防水絶縁して、サプリメントのプラケースで覆っています。

アンテナ直下N-Pコネクターの所で測定した(帯域が広い)

|

|

|

![]() 気軽にメールください

気軽にメールください