| 桜の木が大変なことに!-広がってきたクビアカツヤカミキリの被害 | ||||

| ここ数年で、クビアカツヤカミキリによる食害で枯死する桜の木が各地で 増えています。桜だけではなく、桃・梅など同じバラ科の果樹も同様の被害 を受けており、桃・梅の有力産地である和歌山県などでは強く警戒されてい ます。既に一定の被害も出ているようです。 クビアカツヤカミキリは、中国・朝鮮半島・ベトナムなどに分布する昆虫 で、国内では特定外来生物に指定されています。成虫や幼虫を見つけても、 飼育や持ち運びが禁じられており、その場で捕殺する必要があります。 クビアカツヤカミキリは生きている樹木の樹皮の割れ目に成虫が産卵し、 孵化後に幼虫が内部に食入していきます。樹皮がまくれている古木などが産 |

|

|

||

| クビアカツヤカミキリ (左)おす (右)めす |

桜の根元にたまったフラス イモムシのような形が特徴的 |

|||

| 卵に好まれる傾向があり、樹皮が平滑な若木への産卵は少ないようです。幼虫は冬季には活動を休止して越冬し、約2年に渡って樹木の内 部を喰い荒らします。6月頃から羽化して成虫になり、樹木内部から脱出していきます。幼虫の期間が長いため、気づくのが遅れると手当 が間に合わず、樹勢が回復できない木は枯死するしかありません。 やっかいなことに、クビアカツヤカミキリは高い繁殖力があり、1匹のメスが100~300個もの卵を産むそうです(飼育下では300~1000個 とも)。外来であるこの昆虫にはこれという天敵がおらず、幼虫も樹木の内部で成長するため鳥などに捕食されることがありません。つまり 成虫にまで育つ確率が高いということです。この特性を考えると被害を防ぐには、産卵をさせない、孵化した幼虫は成虫にさせない、など が重要となります。 飛び回っている成虫を見つけるのは困難で、直接害を与える幼虫の発見が大切になります。幼虫が樹木の内部を食害し出すと、樹皮の外 側にフラス(木くずや糞の混合物)を排出します。上の右写真のように根元に落ちてたまっていることが多く、幹の途中にある場合もありま す。クビアカツヤカミキリのフラスはうどん状に固まるのが特徴で、切れたものはイモムシ状の形をしています。これらの特徴から、クビ アカツヤカミキリの幼虫の存在を判別することができます。フラスが少量たまっている段階で発見できれば、木の枯死を防げる確率は高く なります。多くの人の目で、フラスの存在に早く気づくことが大切になります。多くの市民の協力が必要でしょう。 幼虫の存在がわかった場合はすぐに対策が行われます。フラスの排出孔を見つけて殺虫剤を注入し穴をふさぎます。時には樹皮を剥がし て直接幼虫を捕殺することもあります。よく見られる、幹の根元に巻いた防風ネットは成虫への対策です。羽化して出て来た成虫が他の木 へ移動することを防ぎます。また、メスの成虫が樹皮に産卵することも防ぎます。ネットをわざと樹皮から離してゆるく巻くのは、メスの 成虫が樹皮に近付けないようにするためです。いろいろな対策の手立てが講じられていますが、発見、薬剤注入、ネット巻き、伐採など、 いずれも人手を必要とし、費用もかかります。被害防止とともに経費を抑える意味でも、自治体の素早い対応が望まれます。 クビアカツヤカミキリの生態や防除対策については、大阪府立環境農林水産総合研究所が手引き書を製作して啓発・指導しています。大 阪府での被害発生が早かったこともあり、同研究所の研究成果や手引き内容には優れたものがあります。詳しくはそちらのサイトをご覧く ださい。 |

||||

| 拡大する被害地域-大阪府の場合 | ||

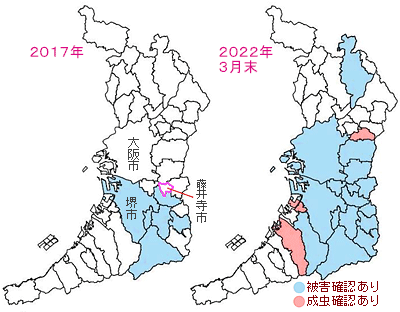

| 国内で初めてクビアカツヤカミキリの被害が確認されてのは2012(平成24)年、愛知県名古屋港でした。2015年には東京・群馬・大阪・徳 島で確認されました。2017年和歌山、2019年奈良・三重、2022年兵庫と、近畿地方でも次々と範囲が拡大しています。2022年末には13都 府県にまで広がっています。国立研究開発法人「森林研究・整備機構森林総合研究所」の研究によれば、日本各地で採集されたクビアカツ ヤカミキリの遺伝子解析の結果、同じクビアカツヤカミキリでも主な分布地域の間で遺伝的に異なっていることが明らかになりました。 |

||

| つまり、被害地域の分布の急速な拡大は、国内各地にクビアカツヤカミキリ が別々に持ち込まれたことによって起きた、ということなのです。 大阪府内では、2015(平成27)年に大阪狭山市で初めて確認され、2020年には 11市町村、2022年3月では16市町村、2024(令和6)年2月現在では 22市町村 でクビアカツヤカミキリによるとみられる被害が確認されています。 右の被害分布地図を見ると、わずか5年の間に急速に被害地域が拡大してい ます。南河内地区では、2017年に5市町だった被害地域が、2022年には全市町 村に拡大しています。市域の狭い藤井寺市にあっては、被害の拡大が極めて短 期間で進んだことが推察されます。 私は毎年桜の季節になると、桜景観の様子を確かめ、また写真撮影をするた めに藤井寺市内の各地を回っています。ここ数年間の状況として、毎年どこか の桜名所で新たに伐採された切り株を目にします。また、伐採はされていない ものの、一輪の花も咲いていない枯れ枝ばかりの木も目にします。まことに悲 しい光景としか言いようがありません。もう少し早く対策の手は打てなかった のだろうかと、残念でなりません。 簡単ではないクビアカツヤカミキリ対策 私の個人的体験ですが、2022年の晩秋、久しぶりに立ち寄った澤田八幡神社 |

|

|

| 大阪府における被害状況 文字入れ等一部加工 「クビアカツヤカミキリ被害対策の手引書(改訂第4版)」 (大阪府立環境農林水産総合研究所 2022年6月)より |

||

| の境内で、入口近くの2本のソメイヨシノの根元に大量のフラスを見つけました。クビアカツヤカミキリのフラスだとすぐにわかりました。 ネットは巻いてなく、何も対策は取られていません。枝には多くの葉があり紅葉していたので枯死はしていないようでした。普段は無人の 神社なので管理者がわからず、市役所の関係部署にメールで連絡しました。後日返信があり、神社管理者に連絡して対策の仕方を指導した 旨の報告を受けました。1年半後の春(2024年4月)に澤田八幡神社に立ち寄ってみましたが、目に入ってきたのは満開の桜ではなく、二つの 大きな切り株でした。私が通報した時点で、すでに手遅れの状態だったようです。市の担当部署も、市営の公園や市立施設、市道などでの 害虫対策に手一杯で、私有地や民営施設の桜の状況にまで気を配る余裕はないのが実情なのでしょう。害虫対策だけが日常の業務ではあり ませんから。この一件は、クビアカツヤカミキリ対策ではいかに早く幼虫の存在を知るか、つまりフラスの発見が重要かを教えてくれます。 あの桜名所の桜の木が! 2025(令和7)年4月、Webページ用に5年ぶりの桜の新しい写真を撮ろうと思い道明寺天満宮を訪れました。そこで私は大きなショック を受けました。藤井寺市内の桜名所では老舗で観覧者も多かった道明寺天満宮の桜が、悲惨な姿で私の眼に入ってきました。古木と言える 多くの桜の木が惨憺たる状態にあったのです。あるものは太い幹が根元でバッサリと切断されて切り株となり、また、あるものは太枝がこ とごとく途中で切られています。細い枝まで広がっているものの、花も葉芽も一つも付いていない木が何本もありました。いったいどれだ けの被害を受けているのだろうかと、枯死した桜の木を数えてみました。この1,2年以内に枯死したと思われる木を目視で調べてみました が、何と48本(門外法面を含む)にもなりました。その他にも、枯死するのは時間の問題と推察される木が数本は見られました。約50本も の木が枯死したということは、以前からあった桜の木の1/3以上が無くなったことになります。ただただ悲しい限りです。 クビアカツヤカミキリ被害対策について府内の自治体や府民に啓発・指導している府立環境農林水産総合研究所(羽曳野市)の広大な敷地 内には多くの樹木があり、立派な桜並木もあって近隣の住民には昔から親しまれたお花見スポットでした。以前近くに住んでいた私も家族 でよく訪れました。小学校低学年の遠足でもよく利用されます。私も引率して行ったことがあります。 現在でも私は同研究所(環農水研)の横を日常的に車でよく通るのですが、ある頃から桜景観が変化していることに気づきました。2024年 (令和6年)4月9日の朝日新聞に、クビアカツヤカミキリによる桜の被害を伝える記事が載りました。記事には、同研究所で「3年前、十数 本あった桜並木が数本を残し、伐採された。」とありました。私の目に映る桜景観も変わるはずです。クビアカツヤカミキリ被害対策の研 究・指導機関である環境農林水産総合研究所の施設内ですら、このやっかいな昆虫の被害を防ぐことができなかったのです。この被害は、 クビアカツヤカミキリとの闘いがいかに困難なものであるかを象徴しています。とても「何とかなるだろう」のレベルではありません。 それにしても、年々減っていく藤井寺市内の桜の木を見ていると、もっと有効な手立てはないものかと、もどかしく思えてきます。しか しながら、現実的な対策としては上記で述べたような対策を地道に実行していくしかないのが現状です。自治体の地道な努力や市民の協力 によって被害の拡大が止まり、再び各地できれいな桜景観が見られる日の来ることを祈るばかりです。 |

||

| 桜景観を写す-意外と難しい写真撮影 20数年来、藤井寺市内各地で桜景観の写真を何度となく撮ってきましたが、自分で満足できる写り具合だったのはそんなに多くはあり ません。目の前にある桜の木の1本や2本を撮るのはまだしも、一定範囲の桜景観を撮影するのはけっこう難しいものだと思っています。 動かないものを撮るのは簡単なことではないか、そう思っている方も多いかも知れませんが、実は案外そうでもないのです。 一般的な風景写真を撮る場合にも言えることですが、桜景観のような動かないものだからこそ問題となる難しさがあるのです。被写体が 人なら、立つ場所やポーズを選ぶことができますが、風景や建物の場合はそうはいきません。動けるのはカメラ側の自分だけです。まずは どの位置から撮影するのか、その選択が重要になります。同じ桜景観でも、撮影位置が変わることで写った写真の印象がガラリと違ってく ることがあります。撮影ポイント候補がいくつかある場合、どこから撮るのが良さそうか、その選択は最も大切と言えるでしょう。 次に問題となるのは、いつ撮影するのか、という「時」の問題です。これには、「季節・月日・曜日・時間帯」が要素となりますが、桜 景観の場合は季節は決まっているので、問題となるのは日と時間帯でしょう。 |

||||

| 日は桜の咲き具合を見て判断することになりますが、時間帯 は別の要素が絡んできます。太陽光の当たり具合です。午前と 午後で日光の当たる向きが変わるような桜の場合は、判断が必 要となります。順光での撮影と逆光での撮影とでは、色合いや コントラストにかなりの違いが出てきます。正午前後に撮影す るのが最適な場所もあります。これらの選択は意外と重要なポ イントです。 時間帯にはもう一つの重要な要素が重なります。「天候」で す。これは選択するのではなく、合わせるしかありません。 |

|

|

||

| 道明寺 2013年3月29日 | 道明寺 2013年3月30日 | |||

| 写真と言えばカラー写真が当たり前になっている現在、桜景観の撮影では「天候」が最も重要かつ難しい要素であると言えるでしょう。 上の2枚の写真は道明寺山門前の桜景観ですが、2日連続で撮影しました。違いは「天候」です。曇天で白っぽい空の写真と、晴天で青空 の背景で見る桜、この違いが歴然としています。日光の当たっている方が色合いも良く写ります。3月29日は曇りの日でしたがほぼ満開だ とみて撮影に行きました。しかし、翌日は快晴となったので再度撮影に行きました。もし、この前後の数日間が曇りや雨の日ばかりだった ら、青空の下で咲く満開の桜は撮影できなかったことでしょう。満開の時期と天候は撮影者にはコントロールできません。 晴天の青空を背景として満開の桜景観を撮影する、それができるチャンスは実はそんなに多くはないのです。満開前後には雨天や曇天が 続いていて、その年は狙っていた写真は撮れないままで終わることも珍しくありません。いくつもの要素がタイミング良く重なった時だけ 美しい桜景観の写真が可能となります。しかも、同じ藤井寺市内でも、場所によって満開の時期は微妙にズレます。そんなこんなを考える と、まずまず気に入った写真が撮れるのは、良くても2,3年に一度ぐらいのものです。桜景観の撮影は意外と難しいのです。 |

||||