RCA & RCA Victor Red Seal Recordings

RCA & RCA Victor Recordings

side  1,

1,  2,

2,  3

3

<Table of Contents>

・ORMANDY Conducts Tchaikovsky's Symphony no.3

・Historic Red Seal Digital Recording

-Dylana Jenson plays Sibelius & Saint=Saens

・Historic Red Seal Soundstream Digital Recording

-The Dawning of a New Era in Recording Sound- Bartok:Concerto for Orchestra

・Peter and the Wolf, and Young Person's Guide to the ORCHESTRA

・Bizet:Carmen suites & L'Arlesienne suites

・Five Treasured Recordings from the Heritage of Greatness on RCA Red Seal

・Tchaikovsky:Symphony no.6 "Pathetique"

・Mendelssohn:Elijah

・Tchaikovsky:"Manfred" Symphony

**************************

ORMANDY Conducts Tchaikovsky's Symphony no.3

Symphony no.3 "Polish" 米RCA Red Seal ARL1-4121 LP(C) 1981 (recorded 1974)

also available on CD 日BMG Funhouse BVCC-38288/38289 (C)2003

<-Click to enlarge

<-Click to enlarge

Eugene Ormandy / The Philadelphia Orchestra

たまたま実家で見ていた NHK-BS hi でパリオペラ座バレエの≪Jewels≫を放送していた。(こないだ名古屋でやったやつかな。)確か、3つのシーンで構成されており、3人の作曲家の曲(ストラヴィンスキーとチャイコフスキーは覚えてるけどあと一人誰だったかな?・・・)にバランシンが振り付けしたものだ。舞台は青色で天井に木らしきオブジェがある程度のシンプルさ。踊りで魅せる・・・のかな。最後のシーン、作曲はチャイコフスキーに違いない・・・が曲名が出てこない。Sleeping Beauty? と思いきや「ポーランド」交響曲であった。それくらい「バレエ曲」としてしっくり溶け込んでいたのだ。

さて、我らがマエストロが晩年に録音したチャイコフスキーの初期交響曲3曲、録音の先陣を切ったのは3番のこの「ポーランド」交響曲。この後1976年に2番、1番の順に録音されたが、発売は、1番が1979年、2番が1980年、この3番が1981年 と録音順とは全く逆で、しかもこの3番は録音後5年もたってからリリースされている。ワインと違って寝かせればいいというものでは無いはずだが・・・しかも、日本国内では1番のみLPで発売され、2番と3番に至っては、2003年の日本BMGによる「オーマンディ/フィラデルフィアの芸術」第3弾CD まで待たねばならなかった曰く付き(?)のものである。(当時の事情についてはCDの解説に詳しい。)片や、ムーティがフィルハーモニアと録音した同じ3曲はEMIから1976-78に発売されているのに・・・

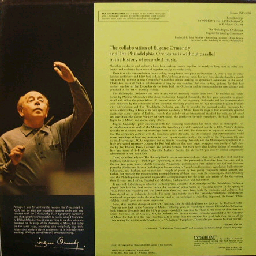

ジャケット裏のマエストロの写真は、これまで見たなかで最も老いを感じさせる写真である。リリース当時の1980年代の写真であろうか?ユニテルの映像に見るマエストロの印象とはかなり異なる。写真以外は Richard Freed による曲目解説のみ。当時のRCA Red Seal の解説は曲目解説のみで演奏者に関する記載は殆ど見当たらない。レーベルデザインは Sided DOG(RCAの文字の右横にニッパー君が座っているもの)で、(当然のことながら)このデザインは当時のRCA/RVCのレーベルデザインには採用されていない。ちなみにレコードジャケット表はタピストリーによる作曲者の肖像である。写真では解りにくいが凝ったデザインだ。

さて、チャイコフスキーの6つの交響曲(マンフレッドを入れると7つか・・・怪しい第7番は除外するとして・・・)の中で、習作の域を出ない印象のある初期交響曲のなかで最も聴かれることの少ない(と勝手に私が思っている)この「ポーランド」交響曲、最近になってこの曲の魅力がようやく分かってきたような気がする。2楽章や3楽章など、ホント美しい・・・

しかしこの曲、スコアを見ると凄く単純に見えるし、これをそのまま味付けせずに演奏したら凄くつまらない曲になるような気がする。4楽章のクライマックスなど、強弱記号やテンポの変化や指示が殆どありゃしない。これをどう料理したら、このような名演奏になるのか不思議に思う。よく「楽譜に忠実に」と言われるが、あれはある意味嘘だと思う。少なくとも、この曲に関しては上手な味付け無しではとても食べられた(いや、聴けた)もんじゃないシロモノだと思う。お刺身だって醤油とワサビがなけりゃ食えたもんじゃないしねえ。

とにかく、スコアを眺めながらこの演奏を聴くと凄く面白いのだ。例えば、4楽章の冒頭から数分後、木管とホルンに同じメロディーを演奏させているが、一部ホルンの音のオクターブを上げさせたりしている。このような微妙な味付けを至る所に施しており、まさに名シェフの技だ。オーマンディ/フィラデルフィア サウンドの秘密の一端はこういうところにあるのだろう。それに加え、4楽章のラストのブラスは圧巻の一言に尽きる。ここまで鳴りっぷりのよい「ポーランド」は他にあるまい。(2008.9.15)

Historic Red Seal Digital Recording

-Dylana Jenson plays Sibelius & Saint=Saens

RCA Red Seal ATC1-3972(LP), RVC/RCA Red Seal RCL-8302(LP,(P)1982)

also available on CD  Tower Records RCA Precious Selection 1000 Series 第1期 No.13

Tower Records RCA Precious Selection 1000 Series 第1期 No.13  TWCL-1013 (2004年発売)

TWCL-1013 (2004年発売)

Sibelius:Violin Concerto

Saint=Saens:Introduction & Rondo Capriccioso

Dylana Jenson(violin)

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra(Recorded Dec.12,1980)

オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団が RCA Red Seal に遺した最後の録音は、当時新進気鋭(1978年チャイコフスキーコンクール第2位)のヴァイオリニスト、ディラーナ=ジェンソンをサポートしたシベリウスのヴァイオリン協奏曲とサン=サーンスの小品というアルバムとなっている。

アルバムデザインは、ディジタル当初のディジタイズされた作曲家の写真ではなく、演奏家の写真を真ん中に据えて、量子化された音の波形をその左右に配置するという、これまたディジタル録音がまだエポックメーキングな出来事だった時代を感じさせるものである。

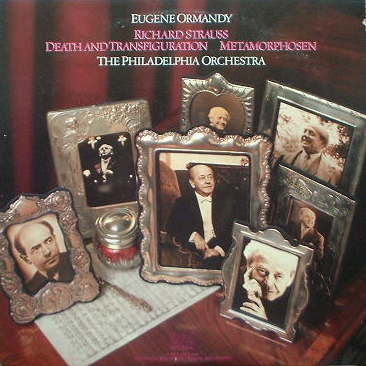

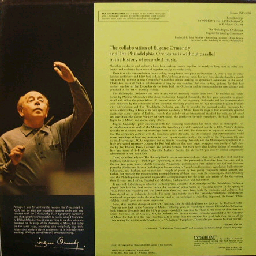

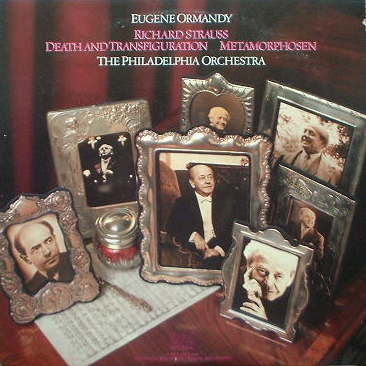

1985年にマエストロが亡くなった翌年に、 RCA Red Seal は追悼盤(と銘打ったかどうかは知らないが、ジャケットデザインはまさしくそれ)として、R.シュトラウスの「死と浄化」「変容」をカップリングしたアルバム(LP:ARL1-7076,CD:RCD1-7076)を発売している。そのアルバム解説(リチャード=フリード)に「・・・が彼の厖大なRCAへの録音の最後を飾ることになってしまうことには、ある種の感慨を覚えないわけにはいかない。しかし、オーマンディ最後の録音がR.シュトラウスの作品になったのは偶然では内容にも思える」とかかれているし、そのアルバムジャケット裏にはさらに、

With this album RCA Records brings to a close its catalog of recordings

by Eugene Ormandy and The Philadelphia Orchestra

なんて書いてあるものだから、一見これが RCA Red Seal への最後の録音か・・・と思ってしまいそうだけど、これは1978年のアナログ録音で、LPジャケット表には "FIRST RELEASE DIGITALLY MASTERED ANALOG RECORDING"とわざわざ記している。まあ、こちらのジェンソンのアルバムの方が先に発売されているし、当時のリスナーにはそこまでの事情が解る筈もない話ではある。

LP:ARL1-7076

さて、このジェンソンのシベリウスとサン=サーンスの録音は早くからCD化されており、また、2004年にタワーレコードが独自企画で1000円の廉価盤として発売されている。これは今でも入手可能だと思うが、持ってない人は早めに入手した方がいいかも。無くなるときはあっというまだから。見たら買えというのはCDを買うときの鉄則なんだけど、鉄則を守れる程財布が強靭なら苦労しないんだけどねえ・・・

私もこのCDを持っているのでLP(国内盤)を入手する気はなかった。ある日、ヤフーのオークションでこのLPを見かけ、そのオークションの紹介にLPジャケット裏の写真がアップされていたのを見た。

←Click to enlarge

←Click to enlarge

ありゃ、こんな写真は初めて見たぞ〜ということで、入札して目出度く落札した次第。他に誰も入札する人はいなかったので手ごろな値段(下手をすると運送費の方が高くなるくらい)で入手できた。LPの楽しみの一つはこういうアルバムの写真を眺めることで、CD時代に入ってこういう楽しみが無くなったのは残念なことだ。私が未だに中古LPに興味を持つ理由の一つ。このLPに封入された解説にはジェンソンのこのレコーディングに至るまでの興味深い経緯が記されているが、CDではこれも残念ながら割愛されている。

LP Label

折角CD化されてもコスト制約の為、こういう写真や情報はごっそり削除されてしまうのが殆ど。ま、それでも埋もれている音源を広くCDで聴けるようにすることは意義のあることなので、それはそれで良いのだけど、今後パッケージメディアが生き残る為にはこういう音以外の情報を盛り込んで愛好家の興味をそそる商品作りをする必要があると思うが如何だろうか?音楽配信の利便性は否定しないが、パッケージメディアも上手く住み分けが出来て欲しいと思う。ただ、20万円のガラスCDとまでなると、ちょっとねえ・・・どうも私が望む方向性とは異なるベクトルをお持ちのようだ・・・レコード会社さんは。

このアルバムはディジタル録音だが、録音と編集はサウンドストリーム社ではなく 3M Corporation が担当している。バルトークとベートーベンはサウンドストリーム社だったのにね。(ただ、どの会社も最初はサウンドストリーム社でそのあと他の会社(又は録音機)に移行している例が殆ど。)ラッカーカッティング(RCA)からプレス(JVC)の情報まで記されており、こういう情報はこの当時の「流行り」だったのかな。ここにも「時代」を感じさせるものがあるではないか。

さて、肝心の演奏について。バルトークと同じく、この曲も食わず嫌いでどちらかというと避けていたが、今回じっくり聴いてみて、この曲が世評に違わぬ名曲であることがよく分かった次第。若々しい情熱に溢れたジェンソン(この演奏では十分円熟した演奏を聴かせる)のヴァイオリンを暖かくサポートするオーマンディ/フィラデルフィア・・・サウンドも後期RCA Red Seal の良い特徴がでており、フィラデルフィア・サウンドをじっくり堪能できる。2楽章など、なんていい曲なんだろうと繰り返し聴いてしまったではないか。まったく。(2008.8.29)

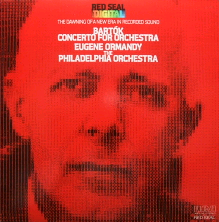

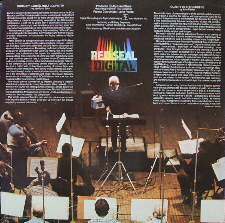

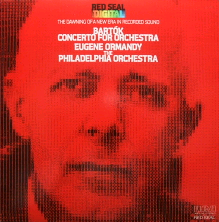

Historic Red Seal Soundstream Digital Recording

-The Dawning of a New Era in Recording Sound- Bartok:Concerto for Orchestra

RCA Red Seal ARC1-3421(LP,(C)1979), RVC/RCA Red Seal RVC-2289(LP,(P)1979)

RCA Red Seal/BMG Japan BVCC-38059(CD,(P)1999) coupled with Bartok's Piano Concerto No.2(A.Weisenberg)

←Click to enlarge

←Click to enlarge

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra(recorded April 16,1979 at Scottish Rite Cathedral,Philadelphia)

実は、バルトークは好きな作曲家では無い。かといって、「嫌い」言えるほど聴いてもいない。要は「食わず嫌い」というやつで、なんとなく敬遠していたのでR。弦楽四重奏は昔バルトーク・カルテットの演奏で聴いたけどサッパリ解らんかった。「聴く喜びを放棄しとるんか、此奴・・・」というか、「取りつく島も無い・・・」という感じで、オーマンディ/フィラデルフィアのレコードがなければこんな風に引っ張り出して聴くことも無かったであろう・・・ま、与太話はこのくらいにして・・・

確か、日本の「レコード・アカデミー賞」を受賞したレコードだったと思う。日本ではなんだかんだと訳の解らんイチャモンをつけられる彼らの演奏の中で、正当な評価を受けている少ないレコードと言えるかな。権威に弱いのはお国・時代を問わず、ブランドや血筋の評価を高めようと多額の投資をする人の気持ちが理解できないでもない。権威はひれ伏すより利用して金もうけするのが賢いのだろうと思う・・・おっと、話が脱線してしまった・・・元に戻そう。

オーマンディ/フィラデルフィアにとって初めての、そして RCA Red Seal にとっても恐らく初めての ディジタル・レコーディング となったこのレコード。ジャケット表紙は、バルトークの写真を(恐らく)ディジタイザーで取り込んで量子化したモノクロ(いや、グレースケール?)画像で、RCA Red Seal の初期ディジタル録音のレコードジャケットの定番(かな?)の手法となったもの。

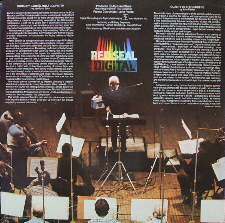

ジャケット裏はセッション写真だが、レインボーカラーに輝く"RED SEAL DIGITAL"の文字が眩しい。正に、"The Dawning of a New Era in Recording Sound."を飾るに相応しいデザインではないか・・・

from LP ARC1-4321 Jacket

プロディーサーのJay david Saks は "ORMANDY, BARTOK AND A COMPUTER." と題した覚えを書き残している。また、プロジェクト・コーディネーターの John Pfeiffer は "Quality by the NUMBERS." と題して、このディジタル録音に関する技術的解説を記している。当時の多くの関係者にとって、この新しいディジタル録音プロジェクトはインパクトのある出来事であったことが伺える。

当時の多くのレコード会社がそうしたように、RCA Red Seal もこの録音を Sound Stream 社に依頼している。

Forewarned by Eugene Ormandy that something "different" was to employed in the recording,

the Philadelphians' flair for bravura provided "electricity" to complement the highly advanced

digital technology.

マエストロが something "different" was to employed in the recording と楽団員に伝えたのはそのことであろう。

At the sessions 26 microphones were blended through RCA's Neve console and recorded on

the Soundstream digital recorder,yielding an incredibly vivid sonic panorama virtually

free of distortion and electric background noise.

26本のマルチマイクを使っているとは驚きであるが、響きが透明で混濁せず各楽器がクリアに録られており、この当時のRCA Red Sealのマイクテクニックは成熟の域に達していたのだろう。

The editing, perfomed entirely through computer at soundstream's Salt Lake City facility,

was on a level of precision and sophistication far beyond the capabilities of current

analog editing.

The experience of sitting in a room without any tapes or tape machines present,

only a computer terminal, loudspeakers and several display screens, with a Soundstream engineer

"talking" to the computer and performing perfect electronic splices at the touch of a button

with no handling or cutting of reels of tapes, was nothing less than miraculous.

長々と saks のノートを引用してしまったが、アナログ時代の「テープを切り貼りした編集」と異なり、録音されたテープのデータをコンピューターのメモリーにストックしてそのコンピューターのメモリ上で編集を行う手法に saks が衝撃を受けている様が読み取れる。しかし、この当時の半導体コンピューターでここまでのことをしているとなると大層な機械だったと思われる。今では個人のパソコンでも出来てしまう程度のことだが、CDの規格を決める際「量子化16ビットは高価でオーバースペックだから14ビットにしよう」とソニーとフィリップスが争う更に前の出来事なのだから・・・

サウンドストリーム社で編集された最終のマスターテープはニューヨークのRCAスタジオに運ばれ、マスター・ラッカーにカットされた。そのプレイバックを聴いたマエストロは 微笑みながら "No Comparison!" と簡潔に応えたそうな。

かくして、マエストロのO.K.を得たラッカー・マスターからメタル・マスターが作られ、ディジタル録音による赤いビニールのアナログ・レコードが発売された・・・ということか・・・な。

Red Vynal LP of RCA Red Seal Records.

フツー、クラシックでこういうことはしない(少なくとも日本では)と思うが(東芝の昔のレコードは赤かったな)、当時台所事情が厳しかった RCA Red Seal としてはこうして話題作りをしたかったのかな・・・。残念ながら(?)日本で発売されたLPはフツーの黒いビニールLPであり、赤いビニールLPで出していたら、恐らくレコード・アカデミー賞の受賞は無かったかもしれない。ま、いいさ、彼らには Academy of Music があるから・・・(意味不明・・・)

さて、当時のRCA Red Seal・Soundstream のスタッフに敬意を表して、この赤いLPで演奏を聴いてみた。時折「ズヴァッ」というノイズが混入するものの(製盤技術の問題か?)、良いサウンドに仕上がっている。

プロジェクト・コーディネーターの John Pfeiffer が記した "Quality by the NUMBERS." と題したこのディジタル録音に関する技術的解説だが、当時のレコードリスナーに対するディジタル技術の啓蒙書といった感じで、ツボを押さえたその的確な表現は流石である。作曲家でもあり電子音楽も手がけた氏による解説は具体的で解りやすく、読み物としても面白い。ただ、折角のディジタル録音であっても当時のメディアはアナログレコードであり、DAD(Digital Audio Disc)は例のごとく規格が乱立してまだまだ・・・の状態で、本人はこれで満足している訳ではなかったようだ。

解説の最後に、「・・・この演奏が、いつの日か、”魔法の数字”を記憶しているプラスチックのメモリーから再生されることを夢見て終わりとする。」と結んでいる。Pfeiffer は1996年に亡くなっているので、CD(これも「プラスチックのメモリー」だな、CD-ROM(Read only Memory)だし)の時代には間に合ったが、最近の半導体メモリー再生までは・・・どうだろうかねえ。 しかし、今生きているぼくもここまで手軽に音楽が聴けるようになるとは想像できなかったなあ・・・

from "The Age of Living Stereo:A Tribute to John Pfeiffer"(RCA Victor Living Stereo 09026-68524-2)

さて、肝心の演奏だけど、Saksは「電撃的な」と記しているが、僕にとってはいつもの(って何を基準と言われると困るがね)理想的な RCA Red Seal 後期のフィラデルフィア・サウンドがそこにあった。力み皆無の「模範演奏」で、渋面をしたバルトークが微笑んでいるような天衣無 の響き、このコンビが最終的に到達した一つの頂点がそこにある・・・くらいしか言えないなあ。「バルトーク食わず嫌い」でもすっと入っていける・・・が、聴けば聴くほど、さりげなく「凄い」ことをやっているこのコンビのとんでもない実力を知ることの出来る演奏だろう。RCA Red Seal はこのサウンドストリーム録音(50kHz,16bit PCM)を SACD化すべきだ。是非やって欲しいねえ。(2008.8.28)

の響き、このコンビが最終的に到達した一つの頂点がそこにある・・・くらいしか言えないなあ。「バルトーク食わず嫌い」でもすっと入っていける・・・が、聴けば聴くほど、さりげなく「凄い」ことをやっているこのコンビのとんでもない実力を知ることの出来る演奏だろう。RCA Red Seal はこのサウンドストリーム録音(50kHz,16bit PCM)を SACD化すべきだ。是非やって欲しいねえ。(2008.8.28)

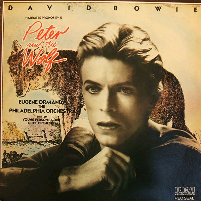

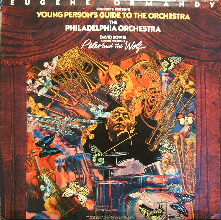

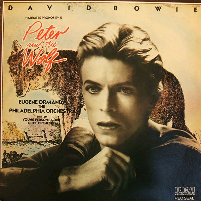

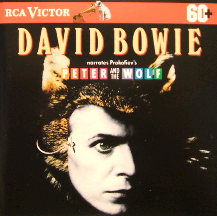

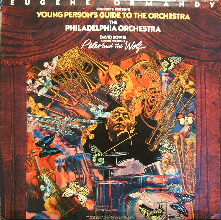

Peter and the Wolf, and Young Person's Guide to the ORCHESTRA

米RCA/RCA Red Seal ARL1-2743(LP (C)1978)

Prokofiev:Peter & the Wolf(also available on CD 日BMG Funhouse BVCC-38295, (C)2003)

Britten:Young Person's Guide to the Orchestra(also available on CD 日BMG Funhouse BVCC-38127, (C)2001)

David Bowie(Narrater)

Eugene Ormandy & The Philadelphia Orchestra

Recorded: 27&28 March 1974(Britten), 8 October 1975(Prokofiev)

プロコフィエフの「ピーターと狼」、そしてブリテンの「青少年の為の管弦楽入門」という組み合わせは、ベートーヴェンの「運命」とシューベルトの「未完成」という組み合わせに匹敵するLP時代のゴールデンカップリング・・・ではなかっただろうか?

どちらかというと「お子様向け」に企画されることが多いこの2曲、大人が聴いても楽しい曲なんである。子供向けということで敬遠している向きには一聴をお勧めしたい。ライトモチーフを巧妙に駆使ししたプロコフィエフ、そしてフーガでクライマックスを盛り上げるブリテンの手練手管に舌を巻くこと請け合いである。

さて、1970年代後半のRCA Red Sealが放ったこのLP、デイヴィッド=ボウイを「ピーターと狼」のナレーターに起用しジャケット表で主役を張らせている。我らがオーマンディとフィラデルフィア管弦楽団はジャケット裏に甘んじて?いる。あたしゃ「デイヴィッド=ボウイ」については、申しわけないことに全然知らない。(面倒なのでインターネットで調べる気にもならない)ということで、彼を知る手掛かりはレコードの解説(ペラ1枚で、表が「ピーターと狼」、裏が「青少年の為の管弦楽入門」)のみである。それによると・・・

David Bowie is one of the most important pop music artists of the 70's.

He also has a special interest in good music for children, for he has a son, Zowie.

And it was with him in mind that he joined in this recording of Prokofiev's symphonic

fairy tale.

う〜ん、なかなか心暖まるエピソードではあるが、でもそれなら「ピーターと狼」でなくとも、彼自身の音楽を聴かせた方が良いのでは?と思うのは私だけであろうか?RCA Red Sealには申しわけないのであるが・・・

ちなみに解説の半分はデイヴィッド=ボウイについての説明である。それによると、彼はしょっちゅう変化を求め賞やら栄誉やらに安住することが無いそうな。teen's(10代前半か後半かは?)から芸人として稼ぎ始めている。(このレコードが出た当時も、絵を描いたりニュー・ヨークでワンマンショーをやってたそうな)1969年に David Jones and Lower Third というグループを結成した。(David Jonesが彼の本名で、1970年代後半にロンドンで生まれた。)

で、かれは1960年代にロックでヒットを飛ばした The Monkees の David Jones と同じ名前が気に入らず、当時彼が気に入っていたアーティストの Bowie knife から名前を取って David Bowie と名乗る事になる。その後、1969年に "Space Oddity"で最初のヒットを飛ばし、パントマイムシアターでパフォーマンスしてそこでメイクアップを修得しそれを自身のロックステージで使ったり・・・と、忙しく動き回ってたそうな。で、音楽のスタイルも一箇所に留まることなく変容を遂げていき、さらに音楽だけではなく映画("The Man Who Fell to the Earth"・・・う〜ん、知らん映画だ)出演したりと、まあ、多芸多才のアーティストなのだろう。

それにしても当時の RCA Red Seal のこのレコードの力の入れようは尋常ではなく、なんとLP本体は Green Vinyl である!透明で後ろが透けて見えるが、埃の有無を確認しにくく、珍しさ以外は特に意味のない仕様ではあるが、これも時代性が出て面白い。ポピュラーでは珍しくないがクラシックでこれは珍しいと思う。恐らく、アメリカのレコードショップでは "GREEN VINYL!"なんてシールがシュリンク上に貼られて売られていたのではあるまいか。そう言えば、昔の東芝レコードも "ever green"とか言って赤いビニールレコードだったなあ・・・

左:ARL1-2743(Peter & the Wolf), 右:ARC1-3421(Concerto for Orchestra)

右の写真(バルトークの「オケコン」)はRCA初(だったかな?)のディジタル録音を記念してか、Red Seal Record にちなんだ(?)Red Vinylになっているのは興味深い。

チャイコフスキーの「胡桃割り人形」組曲をプラスして1992年にCD化(BMG Classics/RCA VICTOR 09026-60878-2)された時もデイヴィッド=ボウイを前面に出したアルバム作りとなっていた。

あの手この手で売れない?クラシックを売ろうとして苦心した様子が伺えますなあ・・・

さて、肝心のナレーションと演奏について。このナレーションが実にいい。日本でこの手の音楽のナレーションが入るといかにも「お子様向け」の臭いがぷんぷんして赤面しながら聴く羽目になるのだが、ボウイは自身も俳優をやっているので役になりきっているようで、子供のピーターと頑固爺さんの感じが良く出ており楽しめる。出だしのナレーションは穏やかだが、段々興が乗ってきてハスキーになってくるのが面白い。

演奏の方はRCA後期録音の特徴が出ており、明るく厚みのあるブラス(録音時期からしてトランペットはKaderabekでしょうか)が心地よい。弦・木管・パーカッションも素晴らしいし、オーマンディの語り口の上手さも流石で、ボウイのナレーションとの相乗効果で曲を盛り上げる。

LP・CDの両方で聴いたが、音質はCDに軍配が上がる。CDの方が音の刺が無く録音の雰囲気も出ており低音も力強い。CDへのリマスタリングで音を妙にいじっていないのが好ましい。

さて、ブリテンの「青少年の為の管弦楽入門」に移ろう。最初にこの曲を聴いたのは、バーンスタインとニューヨーク・フィルハーモニックのCDだった。当時兄貴が持っていたこのコンビの「惑星」LPを、姉がCDで聴きたくなり入手したそのCDにカップルされていたのだ。若い女性ナレーターの解説付き演奏で、これはなかなか面白い演奏だった。粗いアンサンブルが玉に瑕だが、熱気に溢れた演奏だったと思う。ソロの名人芸を前面に押し出した感じが良かった。残念ながらそのCDは手元にないが、最近朝のNHK-FMで偶然その演奏を聴き、当時の印象を思い出した次第。ちなみにFMで流れた演奏はナレーションが無かった。

RCA Red Seal ARL1-2743 ジャケット裏

レコードの方はボウイの陰に隠れた印象は否めないが、オーケストラを楽しむのはこちらの方が良い。もともとこのブリテンの「青少年の為の管弦楽入門」はイギリス政府の教育用映画の為に作曲されたそうで、最近(といっても数年・・・10年くらい前か?)その映画が日本で上映されたとレコ芸で読んだ記憶がある。まあ、今更その色あせた映画を観たいとは思わないが、コンサートで取り上げてくれたら聴いてみたいものである。名フィルが定期で取り上げてくれないかな?

さて、この演奏について。オーマンディはソロをあまりショーアップ(フルートやトランペット紹介の部分をアップテンポで吹かせるとか)させず、ゆっくり目のテンポで楽器の音色を存分に発揮させている。だから「華麗なフィラデルフィア・サウンド」(?)を求める向きにはちと物足りないかもしれないけど、じっくり聴くとやはりその充実した音に脱帽してしまう。音の素材が充実していれば変に料理法に凝る必要は無いということかな?正攻法で悠然と演奏される音楽にただ聴き入るのみである。クライマックスのフーガとブラスのコーダは充分な余裕をもって演奏されており、圧巻である。この演奏もCD化されたお蔭でLPより大幅に音質が改善されている。(2008.3.23)

Bizet:Carmen suites & L'Arlesienne suites

RCA Red Seal/日BMG Japan BVCC-38050((P)1999)

Bizet : Carmen Suites No.1 & No.2 , L'Arlesienne suites No.1 & No.2

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra(recorded:Oct 1975 - Oct 1976)

Ormandy/Philadelphia は Columbia に「カルメン」(1958)と「アルルの女」(1968)をステレオ録音(米SME SBK48159)しており、これは各組曲4曲計12曲で構成されている。それに対してこのRCA盤は「アルルの女」こそ曲数は同じだが「カルメン」は各組曲5曲とColumbia盤より2曲多い。また各曲の演奏時間もColumbia盤より若干長いようで、トータルタイムは72分25秒。LP1枚では収まりきらなかったこの曲集も、CDの時代になってようやく当初の狙い通りのアルバム構成が実現できた・・・と言えるかもしれない。

この「カルメン」「アルルの女」という売れ筋の曲集を早く録音してリリースしたかったRCAの思惑通りに録音は進まなかったようで、結局9回のセッションを1年間かけて行なっている。両曲とも定期や通常のコンサートで取り上げるられるような曲目では無い為、コンサートを通して充分さらい準備万端整えてからセッションに臨む・・・というColumbia時代からのお得意の手が使えず、他セッションの余り時間を利用して収録するしかなかったという事情があったようだ。(詳細は 同じく RCA Red Seal/日BMG Japan BVCC-38118 ドヴォルザーク交響曲7番と8番のCDの解説に詳しい)

まあそういう事情はさておき、このCDでは Columbia盤とはまた異なる Ormandy/Philadelphia の名演奏が聴ける。 Columbia盤よりテンポの軽快感は後退しているが、その分重心が低くなりどっしりとしたサウンドになっている。ファンとしては、Columbia盤のJohnson と RCA盤のKaderabek という二人のトランペットの聴き較べ・・・という楽しみ方もあるかも。(2007.7.14)

Five Treasured Recordings from the Heritage of Greatness on RCA Red Seal

ORMANDY in conversation with Roger Hall

Recollections of his artistic collaboration

with the legendary solists

and portions of two recordings of Tchikovsky's "Pathetique" which he recorded for

his Phildalphia Orchesrta Red Seal debut in 1936 and for his return to RCA in 1968.

米RCA RED SP-33-555 (C)1969 LP(also available on CD, 日BMG Funhouse BOCC-5)

RCA復帰後の新LP購入者に無料配布されたプロモーション用LP。私が入手したのは「悲愴」のLPにまとめてシュリンクパックされていたもので、恐らく当時は新LPにくっつけて販売されたのでしょう。ジャケット裏側は収録された演奏の解説と新LPのPRで、これもRCAの当時の期待の大きさを感じさせますなあ。

当時フィラデルフィア管弦楽団からRCAに移ったRoger Hallがマエストロにインタビューした録音(トラックの前後に1936年と1968年録音の「悲愴」を配置)とRCA1期のマエストロとソリストの録音が収録されている。皆78rpmsからの復刻。収録曲は下記の通り。

Fritz Kreisler(Paganini-Kreisler:Concerto 1936)

Marian Anderson(Brahms:Alto Rhapsody 1939)

Lauritz Melchior(Wagner:Lohengrin's Farewell 1938)

Emanuel Feuermann(R.Strauss:Don Quixote - Final Variation 1940)

Kirsten Flagstad(Beethoven:Fidelio - Abscheulicher! 1937)

マエストロが過去に共演・録音したソリストに関することをインタビューに答える形で語り、その後そのソリストと演奏した録音を聴くという趣向。マエストロによるソリストのエピソードはリアリティがあり実に面白い。

これらの録音はソリストに焦点を当てた形でCD復刻されていることが多く、このLPでなければ聴けない・・・という録音はたぶん無いでしょうが、マエストロに焦点を当てたもとして、今となっては貴重なものかもしれません。(でも、アメリカのオークションでは頻繁に見たので結構大量に配布されたのでしょう)

なお、1999年の「オーマンディとフィラデルフィアの芸術 第1弾」の特典CDとしてこのLPは復刻されています。(日BMG Funhouse BOCC-5)インタビューの日本語訳は重宝しています。

しかし、収録曲は若干異なります。

Fritz Kreisler(Paganini-Kreisler:Concerto 1936)

Kirsten Flagstad(Wagner:Lohengrin - Euch Luften & Die Walkure - Du bist der Lenz 1937)

Lauritz Melchior(Wagner:Lohengrin's Mein lieber Schwann! & In fernem Land 1938 & 1939)

Marian Anderson(Brahms:Immer leiser wird mein Schlummer 1939)

Sergei Rachmaninoff(Rachmaninoff:Piano Concerto No.4 - Final movement)

インタビューのエピソードに登場するFeuermannがカットされ、登場しないラフマニノフの演奏に差し替えられたのは何故でしょうね?(2007.4.5記)

Tchaikovsky:Symphony no.6 "Pathetique"

The Collaboration of Eugene ormandy and The Philadelphia Orchestra

is without parallel in the history of recorded music.

米RCA RED SEAL LSC-3058 (C)1969 LP(also available on CD, 日BMG Funhouse BVCC-38116)

Eugene Ormandy and The Philadelphia Orchestra(recorded:May 27 & 28,1968 at Academy of Music,Philadelphia)

1968年、OrmandyとPhiladelphiaがRCAに歴史的な復帰を果たしてから最初にリリースされたLP。ジャケットからも当時のRCAの力の入れようが伺える。ジャケットの表は Academy of Music のホール天井の壁画とシャンデリア、ジャケット裏はマエストロの写真とマエストロからのリスナーへのメッセージとサイン、そしてローランド=ジェラットの解説が「レコード史上比類無きコンビ」のこれまで(1968年迄)の足跡を語り「復帰後の本録音の成果をこのLPに聴くことが出来る」と静かな自信を示している(※1)。

(※1)このLPは、 BMG Funhouse : Ormandy/Philadelphia の芸術第III弾のCDでジャケット・解説(日本語訳)とも忠実に復刻されている。

BMG Funhouse : Ormandy/Philadelphia の芸術第III弾のCDでジャケット・解説(日本語訳)とも忠実に復刻されている。

・・・が、鳴り物入りでリリースしたこのLP、マスコミ受けはさんざんだったと、このコンビの録音を担当した Max Willcox は後に語っている(※2)。歴史的な復帰を果たしたコンビの録音は、これまた歴史的な Academy of Music で為されなければならぬ・・・という方針が裏目に出てしまったようで、ある評論家は「どうしたら何百万ドルもする機材を使って1930年代のような音を録音できるのか」と皮肉まじりに酷評したそうな。

(※2)第3弾のシベリウス5番のCD(BVCC-38123)の解説より

残響が少なくLP時代の録音に不向きなこの Academy での録音に当時のスタッフは四苦八苦したようで、録音を担当した John Pfeiffer は一計を案じ「マイクで拾ったステージの音を、その上階にある舞踏場で再生してエコーをつけたその音をマイクで拾いその音をホールで再生して戻し、最終的にはステージの音とその舞踏場を経由してエコーが付いた再生音を最終的な録音マイクで拾う」・・・という、なんとも原始的な「手作り」リバーブレーション・システムで無理やりエコーを付けたそうな。

今だったら便利なデジタル・リバーブ装置もあるし、ホールの残響も簡単に測定・シミュレーションして思い通りに付け加えることも出来るが、そんな便利な装置がない頃、ようやくマルチマイク・マルチトラック録音が定着し始めた時代だから仕方ないとも言える。

しかし、Willcox が「オーマンディ本人がどう思っていたのか判りませんが、個人的には失敗だったと思っています」と語っているとおり、この録音には問題が多い。

結果的にはドライな Academy の音響を良くとらえており、このコンビが数多く演奏を行ってきたこのホールで、philadelphia sound がどのような音で鳴り響いていたかを知る貴重な手掛かりとなっている・・・が、グランカッサの一発でクリップしたり、音の立ち下がりで「シュワシュワ・・・」という妙なノイズが入ったりしている。(ヘッドホンで聴くとよく判る)これは恐らく、ピアニッシモの音をキャッチする為に録音レベルを上げすぎたか(※3)、ボールルーム経由のフィードバック系で入ってしまったノイズや歪みと思われる。トランペットの高音も荒れる箇所がある。

(※3)特に「復活」の録音がそう。

2007年現在から振り返れば、残響過多の録音より余程良いし、問題はあるが鑑賞に支障を来すほどでも無い。でも「マスコミ受けは例外なくさんざんなものでした」とWillcoxは語る。"High Fidelity" 華やかりし頃、78rpms時代の録音をどことなく連想させるデッドな音響と録音の不具合が評論家の酷評を招いたと思われる。(78rpms時代の録音は残響過多だと再生音が目茶苦茶になるのでデッドな音響で録音されているのが殆ど。)"LIVING STEREO"の音で売ってきたRCAだけに、失望も大きかったのであろう。(確かに、このコンビが復帰する前の"LIVING STEREO"は素晴らしい録音が多い。このコンビの録音があの quality で残っていたら・・・と思わないでもない)

で、肝心の演奏の方はというと・・・今回改めてじっくり聴いてみて、この「悲愴」の演奏に対する認識が変わってしまった。これまで僕はどちらかというと、カラヤン・BPOのEMI盤(1971年)が好きで良く聴いていた。特に3楽章の突進ぶりは凄まじく、これはもう「嗤うしか」ない程のもの凄さである。

Ormandy/Philadelphia の悲愴は米DELOSのLP(D/DMS3016)で初めて聴いたのだが、これがまたしても録音会場が Academy of Music で、1981年当時最新のサウンドストリーム社のデジタル録音がデッドな音響を忠実に捕らえた為、所謂「フィラデルフィア サウンド」という言葉から連想される「それ」とはかけ離れた音で大いに失望したものである。それにカラヤン・BPOと比べるとなんとも地味な演奏だったし・・・

・・・ということで、これまで Ormandy/Philadelphia の「悲愴」は敬遠して殆どまともに聴かなかった・・・が、何故か今になって落ち着いてじっくり聴きたいと思った次第。手元にミニチュア・スコアを置いて。

結論から先に言うと、実に端整であり1楽章・3楽章より2楽章・4楽章といった緩徐楽章の方に魅力を感じる演奏・・・かな。勿論、1楽章・3楽章も十分な迫力をもって聴かせるけど、カラヤン・BPOのEMI盤に聴くような「激情に身を任せて我を忘れて」突進するようなものとは対極にある演奏だと思う。激烈な演奏を聴きたい・・・という向きにはもの足りない演奏だろう。ブラスよりも弦セクションやの木管の美しさが際立っており、1936年の演奏程ではなくとも微妙にポルタメントを効かせたメロディーは傾聴に値する・・・が、このような音作りがデッドな録音と相まって、評論家の「1930年代のような音」という酷評の原因となったのかもしれない。

そういえば、ヒューエル=タークイ氏が「分析的演奏論」(音楽之友社 1973年)でこのコンビのことを皮肉を交えて分析しているが、これがなかなか興味深い。その記事が記述された時期は不明だが1960年代後半から1970年代初頭と思う。少し引用すると「フィラデルフィア管弦楽団はアメリカのオーケストラの”グランド・オールド・マン(老大人)”である。これはお世辞であると同時に、軽蔑的な短所であり・・・」「彼のフィラデルフィア・グループはいまだにあの驚異的な”サウンド”、弦と管とのさっそうたるヴィルトゥオジティをもっている。しかし、それはオールド・ファッションな演奏だ。・・・」一方、Solti/CSOについてNo.1のスーパーオーケストラと手放しで褒めているのも実に興味深い。よく、「アメリカのオーケストラは・・・」「ハンガリーの指揮者らしい・・・」とか言う人がいるが、ormandy/philadelphia, solti/Chicago の作り出す音楽・サウンドは面白いくらいに好対照というか別物に聴こえる。1975年に両者が録音したR.Strauss "Also Sprach Zarathustra" を聴いてみるといい。あまりの違いに唖然とするだろう。

閑話休題。1楽章と3楽章は端整な古典的なシンフォニーという印象だが、2楽章・4楽章は何故か過去(それもモノクロ映画時代のサウンドトラック)を想起させる雰囲気がある。デッドな音響とちょっとポルタメントが聴いた弦セクションがそう思わせるのだろうか?

この演奏はスコアを片手に聴くと実に面白い。基本的にオーソドックスな解釈で楽譜の改変も(恐らく)殆どなく、オーケストラも無理をせずスコアが忠実に音化されているので、チャイコフスキーの仕掛けが手に取るように解る。ブラスの咆哮で弦がかき消されることも殆ど無いので、3楽章など弦と木管のリレーが実にスリリングで面白いものになっているのがよく解る。とはいえ、3楽章のブラスはやはり philadelphia の実力を堪能できる。マエストロがオーケストラを追い立てることをせず中庸なテンポを保っているので、ブラスが余裕を持って鳴り響く様はやはり凄い。

4楽章も、特に最初(下降するメロディーが実はそう弾いている楽器は無いのが不思議)から数分間、一音一音にクレッシェンド・デクレッシェンドを付けて、まるで人の呼吸のようなフレージングが異様な効果を生んでいることがよく判る。philadelphia の強力な弦セクションでやっているから際立つのかな?

とまあ、最近あまり聴かなかった「悲愴」をとことん堪能した次第。う〜ん、やっぱりこのコンビは凄い。(2007.4.5記)

Mendelssohn:Elijah

TOWERRECORDS Japan

TOWERRECORDS Japan  Tower Records RCA Precious Selection 1000第3期

Tower Records RCA Precious Selection 1000第3期  TWCL-3023/24 (2CDs, 2006.2.10)

TWCL-3023/24 (2CDs, 2006.2.10)

Originally Released as LSC-6190 Mendelssohn:Elijah (3LPs,(C)1970)

Eugene Ormandy/The Philadelphia Orchestra

Jane Marsh(s), Shirley Verrett(A), Richard Lewis(T), Tom Krause(Br), David Hunt(Boy Soprano)

Singing City Choir & Columbus Boychoir

recorded 1969/4/8-9,at Academy of Music,Philadelphia

いやはや、まさかこの録音がCD化されるとは思いませんでしたよ。同じ シリーズの第4期ではカンタータ「最初のワルプルギスの夜」(

シリーズの第4期ではカンタータ「最初のワルプルギスの夜」( TWCL-4001)までCD化されてしまったのですから、ホント嬉しいですねえ。これで一部の現代曲(ウィリアム=シューマンかな?)を除いてOrmandy/Philadelphiaのステレオ録音の殆どがCD化された事になります。Towerrecordの担当者にはただただ感謝・感謝です。

TWCL-4001)までCD化されてしまったのですから、ホント嬉しいですねえ。これで一部の現代曲(ウィリアム=シューマンかな?)を除いてOrmandy/Philadelphiaのステレオ録音の殆どがCD化された事になります。Towerrecordの担当者にはただただ感謝・感謝です。

さて、ColumbiaからRCA移籍後間もないこの録音ですが、英語で歌われていることからもヨーロッパ向けではなくアメリカ国内を中心としたアングロ語圏をセールス対象にしていたと思われますが、売れたのでしょうか?LP3枚組という大作ですからそれ程売れたとも思えませんが、どうなんでしょうかね。この箱物は中古LPでも殆ど見かけません。入手できたのは幸運な偶然でしたが、傷だらけで音もノイズだらけ、CD化されてようやくクリアな音で聴くことが出来ましたよ。

メンデルスゾーンのこの大作、所々アリアが挿まれており、この宗教ドラマを理解していないと聴き通すのがちとつらい・・・というか退屈してしまいそうで、とりあえずBGM的に聴いてみたけど、なかなかどうして、魅力的な旋律に溢れていて劇的な迫力に圧倒されてしまいます。

合唱とソロを含めた録音は結構難しいようで、明瞭さとダイナミックの両立はなかなかうまくいかないようです。マーラーの「復活」は録音で失敗してしまいましたが・・・。この「エリア」は合奏では音が濁りますが、まあ及第点というところでしょうか。感動的な名演なので聴き通すうちにあまり気にならなくなります。なんにせよ、この歴史的な名盤が廉価に入手できるようになったのは有り難いことです。日本語の訳詞もついているし、英語訳も入手はそう難しいことではないでしょう。(オリジナルLPには英訳がついているので探すのも一興かと。

あとおまけに、オリジナルLPの録音風景写真から4枚を。

左:A moment of Relaxation for Miss Verrett, Mestro Ormandy and Producer John Pfeiffer.

右:David Hunt and Tom Krause await their entrance in No.19, in which Elijah calls upon the Lord to

"open the heavens and send us relief."

左:Maestro Ormandy and the quartet of solists(R.Lewis,J.Marsh,S.Verrett and T.Krause).

右:Preparing to record No.35, which calls for alto and both choruses.

(2006.12.5記)

Tchaikovsky:"Manfred" Symphony

Peter Ilyich Tchaikovsky

"Manfred" Symphony (recorded 1976.10.27)

Originally Released as 米RCA Red Seal ARL1-2945 (C)1979 LP

also available on CD 日BMG Funhouse/RCA Red Seal BVCC-38291 (C)2004

コバケンと名フィルによる「マンフレッド」の激烈な演奏を聴いて、Ormandy/Philadelphia のCDを改めて聴くことにしました。「マンフレッド」と言えば、このオーマンディ盤の他、フェドセーエフやスヴェトラーノフの演奏もあります。それぞれ特徴を持った演奏で甲乙付け難く、これ以上は好みの問題でしょうか。

マンフレッドはチャイコフスキーの交響曲の中で最大規模の編成を誇るそうで、確かに名フィルの演奏会でもその楽器編成の大きさに目を見張りました。

チャイコフスキーの初期交響曲と共に、これがオーマンディにとって唯一の「マンフレッド」ですが、晩年になってマエストロがなぜこれらの曲を録音したのか・・・勝手な推測ですが、恐らくムーティの影響ではないかと思います。この時期、ムーティはフィルハーモニア管とチャイコフスキーの初期交響曲をEMIに録音しています。きっと演奏会でも取り上げていたかもしれません。で、マエストロが「ワシもまだまだ若いモンには負けんぞ!」と奮起してこの曲を取り上げた・・・かどうかは定かではありませんが、もしそうなら若き日のムーティに感謝せねばなりますまい。ノーカット版の演奏は当時の流行に従ったということでしょう。

肝心の演奏ですが、やはり素晴らしいです。RCA後期録音でフィラデルフィアの美音を楽しむことが出来ます。激烈さや過激なものを求める向きにはもの足りないかもしれませんが、どっしりとした安定感のもとに構築される音楽は何物にも変え難いでしょう。(2006.1.29)

End of Page. <-Click to enlarge

<-Click to enlarge

←Click to enlarge

←Click to enlarge

←Click to enlarge

←Click to enlarge