何 を 話 そ う か

解説

『天象管き鈔』解説

1.長久保赤水の地理学

長久保赤水は1717年(享保2)に常陸国多賀郡赤浜(現在の茨城県高萩市赤浜)の農家に生まれました。地理学者としての業績が有名です。その生い立ちなど伝記的な部分については、茨城県南部に住まいした作家の住井すゑ著『長久保赤水ー日本地理学の先駆ー』や、赤水の血脈のお一人であり高萩市に在住する長久保片雲氏の『地政学者 長久保赤水』に詳しいので、そちらに譲ることにし、若干の説明にとどめます。(また高萩市生涯学習推進本部・推進協議会が発行した『生涯学習の先人 長久保赤水』は、赤水の生涯を漫画で描いていて、子供から年長者までが親しめる内容になっています。)

赤水は、当時蝦夷地と呼ばれていた北海道を除いた日本地図『日本輿地路程全図』(安永3年、1733年)を、20年の歳月を費やして作り上げ、さらに5年をかけて修正を重ねた『改正日本輿地路程全図』(以後「赤水図」とよぶことにします)を1738年(安永8)に刊行しました。

「赤水図」以前は、地図というと「行基図」と呼ばれる簡略なものが一般的でした。それらはそれぞれの国や藩の位置関係がなんとなくわかる程度のものが多かったようです。

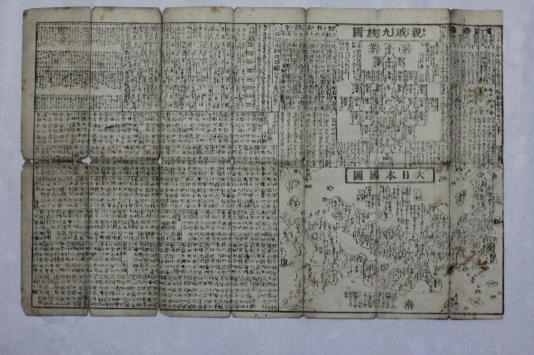

図1 実際に使用されていた地図で、仙台藩の家老の家に伝わっていた「行基図」 筆者所蔵

図1-2 『大日本行程大絵図』

図1-2は浮世絵師石川流宣が作成したいわゆる「流宣図」の系統に属するものです。都市、大名、石高などのほか都市や宿場間の距離が記載されており、巻末には里程表がありますので、方角や多少の地理的な不一致があるとしても実際の旅行に使用するには充分なものだったことが伺えます。

図2が、赤水図です。「従来の流宣系統の地図と比較すると、赤水図は面目を一新した日本図であり、科学的な地図へと一歩近づいたもの」(小田武雄『地図の歴史』P.80)であるのは一目瞭然です。

図2 長久保赤水の『改正日本輿地路程全図』 筆者所蔵

実測図として、「赤水図」より約半世紀ほど遅れて、伊能忠敬が今日のものとほとんど変わらないものを作り上げていますが、この「伊能図」はお留図(重要機密の地図)として幕府が管理し、一般の目に触れることはありませんでした。

そのようなことから、明治時代にいたるまで日本地図のスタンダードとして普及したのが「赤水図」だったのです。また、出版物としての日本地図に経緯線が初めて記されたものとしても有名です。ただし経線は、森安幸の『日本分野図』にならって、京都を基準にしたものとされていて、いわゆる経度を示したものではありません。

長久保光明氏は『長久保赤水の日本地図編集のあらまし』のなかで、「赤水日本図の縦線は、「経線」でない。赤水は日本略図に、ポルトラノ海図を措き、24本の方向線を引いている。これは日本各所の位置や方向を知るために利用した、と考えられる。よって縦線上に、12の方位盤があることからも、赤水日本図の縦線は経線でなく、方角線である。」(『歴史地理学』No.127 P.30)と述べています。ここでいう「ポルトラノ海図」が挿入された日本略図はべつにあるようで、光明氏の本論考に図が挿入されています。

この時期、徳川幕藩体制は長い平和が続いて安定期を迎えていました。生産技術の発展により、また各藩の新田開発や殖産政策に支えられて農業生産力が向上したため、国や藩を超えた物資の流通も活発化してきました。(『体系日本史叢書 科学史』に「農業生産力が近世初期の慶長年代に田畑の全国総面積150万町歩、米産1800石にたいして享保年代300万町歩、3000万石と(ほぼ1世紀の間に)ほぼ倍増した・・・」(P.159)とある)

また、日用品や農業用品を初めとした道具や、都市生活者対象の工芸品などを産する手工業も大きな飛躍をみせていました。さらに、米やそれらの工業製品を商品として全国に流通するための交通手段、情報通信手段も発展しました。

徳川吉宗の享保の改革は、幕府の財政立て直しを図って米の収入を強引に増やし、その結果米価が下がるのを防ぐために貨幣流通量を大幅に増加させようとした面があります。

貨幣経済の発達が、幕藩体制の根幹である米本位制度をむしばみ始め、封建制度が内側から崩れてゆくという歴史の流れの萌芽が次第に芽生え始めた時期でもあります。

このような経済の動きに合わせ、徳川幕府は各藩の版図や石高、人口、各地の交通網、地理を正確に把握する必要に迫られました。そこで数度にわたり、各藩に宗門人別改帳とともに詳細な地図を作成して提出することを求めました。それにこたえて、各藩はそれぞれに地方図を作成して幕府に提出しました。それらが「国絵図」とよばれるものです。しかし、測量の仕方や精度、縮尺、作図の書式などがバラバラであったため、それによって統一的な日本全図は作成されていませんでした。

「赤水図」は長久保赤水が実際に測量をして作成したものではありませんが、国絵図や同様に幕府が提出を求めた城下絵図を基本に、長年月にわたり赤水自身が多くの情報を収集して編集したもので、それ以前の地図に比べると格段に精度が高く、十分実用に耐えうるものでした。しかも、サイズ的にはかなり大きなものでありましたが、コンパクトに折りたたんで携行できるようにしていました。(筆者所有の図は残念ながら西日本半分しかないが縦913mm横770mm)

なお、地図作成の意識は後年には国防の方面にも向いていた可能性があります。このころはすでにロシアの南下政策が積極的になり、海防政策を訴える機運が高まっていました。天明7年(1789)には、林子平が『海国兵談』を著しています。

高山彦九郎は赤水に宛てた書簡の中で、「この国(日本)は尊い国ですが、小国なので、もし今後異国の侮りを受けることもあってはと常々心配して居ります。その時にこそ絵図面(地図)は必要なものなのです。」(高萩郷土史研究会編 横山功氏訳『續 長久保赤水書簡集 現代 語訳』P.102〜103)

幕末の志士として有名なかの吉田松陰も、赤水の業績を高く評価しており、1852年(嘉永5)12月から翌年の4月にかけて東北に遊んだときに、赤浜にある赤水の墓を訪れています。

図3 吉田松陰著『東北遊日記』 筆者所蔵

2.長久保赤水の天文学

もともと地理学は天文学と姉妹のような関係にありましたので、赤水は若いうちから天文学に大きな関心を抱いていました。それは、『天象管?鈔』となって結実します。

赤水の天文に関する著作は五点あります。その概略をまとめてみます。

長久保赤水の天文関係著作類

天象管き鈔1774年(安永3)筆者所有 本書

a.禮記王制地理図説1794年(寛政6)筆者所有

『禮記(らいき)』は中国古代にまとめられた五経の一つで、「礼」に関する書。赤水は先王の政治制度について論じた王制篇の中の土地制度にかかわる部分を図解しています。それは、古代中国が農業生産の発達によって収奪するもの(支配階級)と収奪されるもの(被支配階級)とに次第に分化してゆき、その仕組みを国家という大がかかりなシステムに構築していった過程です。まさに王制の根幹を成す課税にかかわる重要なテーマでした。赤水はここで、孟子が提唱した土地制度「井田法」を、文章で語られたものを図解しています。まさに儒学者であり、同時に農政学者でもあった赤水としては、「井田法」は古代中国の理想的な土地制度なのかを吟味してみたかったのかもしれません。しかし、現実主義者の赤水にしてみれば、整然と農地分割するには、地味の差も考慮されないし、山川湖沢なども精確な測量法が確立されていない状況では一把ひとからげにされてしまう不合理を指摘しています。

赤水の次の文章は農民出身の農政学者であらばこその、印象的なものです。「今天下の貢税は周家(中国周王朝)の仮客佃客の例にて、至極の重斂なれば、正税の外に賦役一切に有るべからず」

(注:「井田法」は、土地を井形に9分割し中央を公田(官地)とし、周辺の8分地を農民に分け与える(私田)ものです。農民は自分の農地(私田)を耕し生活します。同時に、8農家で中央の公田を耕作して納税することになります。土地の広さについては、夏・殷・周王朝でそれぞれ違いがり、また土地を測量する際の尺度にも違いがあります。そういったことを、赤水は冒頭に図解しています。さらに公田からの貢納物を貴族たちは爵位に従って分配を受ける仕組みになっています。これが孟子の井田法の大きな特色となっています。)

後半で赤水は天文を論じていますが、地理図説にかかわる王制篇は『禮記』の第五(ていご)で、実は年中行事や天文に関する記述は次の第六(ていりく)すなわち第六巻の月令篇に書かれています。

冒頭に「歳星行度図」を置き、「この図歳星行度の考えは漠(中国の学者、詳細不明)が初めて唱えた説なり。古今の時によって異同あり。左伝襄公の二十八年、歳星の宿この説と合せず。今の七曜暦をもって見れば、歳星の行宿四仲三宿四鉤二宿に定まるにあらざるなり。ただその大概を考うべし。」と述べています。

歳星については天谷昭氏が『沼尻墨遷』の中でこう書いています。「木星の星座間の位置移動は、逆行も含め一年で東行30度ほど、天球を一周してほぼ元の位置に戻るのに一二年かかる。一二年といえば、十二支の子年から始まって亥年まで、ちょうど一周する年である。木星の別名を歳星というのは、木星の一年がちょうどこの一二年に当たるからである。」(P.137)

襄公の28年というと、紀元前515年に当たります。天文ソフトで確かめますとこの年木星は、10月の初めの夜更けに東の空に上ってきます。翌年の4月には西空に姿を隠しますが、井宿から畢宿の間を移動しており、赤水のいうとおり左伝(春秋左氏伝)の記事とは異なることになります。これは歳差といわれる天文現象影響によるものです。地球は太陽、月の影響で起きる潮汐による赤道面のふくらみを黄道面(公転軌道面)と一致させようと、ゴマすり運動をしています。それに従って、恒星が相対的に位置が変わり、約26,000年で一周することになります。

このように、赤水は資料には実に丁寧に当たっているのです。この実証的な学問姿勢が赤水図に実を結んでいることを思い知らされます。

図4 『禮記王制地理図説』 筆者所蔵

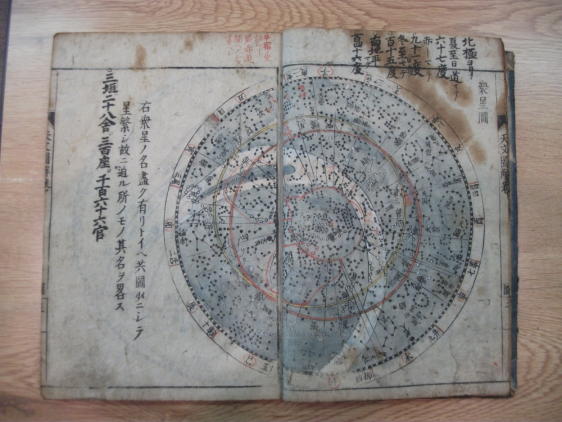

b.天文星象図解1824年(文政7)

天文星象図(天文星象図解とセットとされている)赤水没後の文政7年に天象管?鈔(安永3年)の版を使用して、縦180mm横120mmと縦長に版形を変えて出版したものと思われます。版元が「文政七申之秋 藤原武真蔵版」と記されている。発行にかかわっている書林も京2店、大阪3店、江戸が7店とこの書の人気度が伺えます。

c.天文星象図刊行年不明 国立天文台所蔵

中国星座を描いた星図。

国立天文台ホームページの解説では「 「天文星象図解」とセットになっており、この「天文星象図」の理解のために「天文星象図解」が書かれたと考えられる。」と書かれています。

渋川春海の「天文成象図」を基にして作られたものと思われます。

d.天文成象刊行年不明

渋川春海の天文成象(天球を方図、すなわち横長の平面図にしたものと、北天の円図が掲載されている)に天の川と南極星図を付加したものとされています。

『天文成象』の本文

商の巫咸は黄点をもって星を記すこと四十四座百四十四星

魏の石申は赤点をもって星を記すこと百三十八座八百十星

斉の甘徳は黒点をもって星を記すこと百十八座五百十一星

日本の保井春海は青点をもって星を記すこと六十一座三百一星

この図分野の度数をもって星宿の座次を記す。この図を被って天象を窺わば指授を待たずして列宿の座次名称明かにわきまえ知るべし。

まずこれを記し覚えんとせば始めに二十八宿を認め、次第にほかの諸星に及ぶべし。

もしよくこれを記し得るときはたとえ山中海上といえども方角刻限に迷うことなし。人々一図を収めて時々これを習わばその益少なからずというべし。

常陽水府赤水閲

この文章からも、赤水がいかに合理的な実用主義者であったかが伺えます。

赤水の天文学がどれくらいの水準のものだったのか、これから研究されてよいことでしょう。赤水の書簡の中にこのような記述があります。

「南極老人星は、赤道より北(ママ。実は南)にある星なので時には、南の地平線上に見えることもあります。南極星は北極に向き合っているので、この辺りでは、北極の高度は三十六度と高いので南極は地平線下三十六度なので、なかなか見える所はありません。

但し、ここより南方へ(日本三六町一里として)千二百里ほど行けば赤道直下で、暖帯と申して冬のないところがあります。その西の方にシャガダラ(ジャカルタの古称)といって、紅毛人(オランダ人)の商人が中宿(中継地)にする島があります。日本の大きさほどの島です。この所では、南極星の高度は一度くらいです。」(高萩郷土史研究会編 横山功氏訳『續 長久保赤水書簡集 現代語訳』P.56〜57 原玄與宛て書簡)

このように、赤水にとって天文学は地理学とは切っても切れない不可分な学問なのでした。(ただし、不思議なのはここでも赤水は北と南を入れ違いしている。またジャカルタでのカノープスの高度は25度くらいになる。)

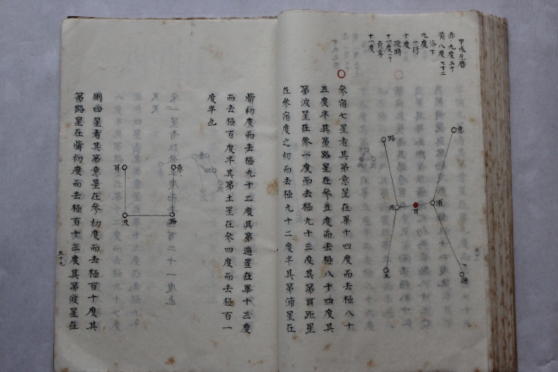

彼の天文学関連の蔵書には、多くの書き込みがあります。これらの精査がなされれば、当時の天文学に対する姿勢や考え方、さらには地図製作における天文学知識の応用などが明らかになるものと思われます。

図5 蔵書『天文図解』への書き込み。朱書きでは「牛宿の座誤まれり 黄赤道の間へ入れ書くべし」と記されている。(長久保 智保氏所有 高萩市民俗資料館蔵)

赤水の天文学に関する学統については、長久保源蔵氏が前褐所の中で次のように述べています。

「水戸の天文暦学は小池友賢に始まっている。友賢は水戸藩の儒者で、彰考館の総裁となった人、候命で暦算天文を渋川助左衛門に学んで、後には中根玄桂(ママ)に就いて学び、考究を怠らなかった人といわれている。

(中略)この友賢の弟子である大場景明は、彰考館の総裁になった人で、名は大二郎、号は南湖、江戸の暦学者・・・。

大場景明は赤水とともに水戸公の侍講をも勤めた人で・・・種々天文や暦学についての教示は願ったものと思われる。」

ここに言及されている小池友賢の師である渋川助左衛門とは、言うまでもなくかの貞享暦を作った渋川春海その人です。つまり、長久保赤水は天文暦学においては、江戸天文方の流れを汲んでいるということになります。また、中根玄圭(珪)も、日本数学史上最高の和算家関孝和の門下で将軍吉宗の暦術顧問となり、その命を受けて享保日本図を作成した建部賢弘の門人です。

ここで長久保源蔵氏は、赤水が直接小池友賢に就いて学んだとは書いていませんが、住井すゑ氏は「元文四年、赤水が二十三歳の頃に他界した算学者建部賢弘が、地図作成には、天文の知識が絶対に必要だと指摘している通り、天と地の関係を無視しては地図は成り立たない、ここにおいて赤水は正式に天文を学ぼうと決心した。師の名越南渓は、これより数年前彰考館総裁の要職に就いていたが、彼は赤水の意図を聞くと非常に喜び、水戸藩の天文家小池友賢の指導を仰ぐように斡旋してくれた。」(前褐書P.52)と書いています。

いずれにしても、赤水は当時最高の頭脳である天文暦算家渋川春海、和算家関孝和の系統ということになります。

相関図にしますと、

和算 関和孝 → 建部賢弘 → 中根玄圭 → 小池友賢 → 長久保赤水

天文 渋川春海 → 小池友賢 → 長久保赤水

儒学 名越南渓 → 長久保赤水

このような学問的系統の中に長久保赤水がいます。

3.『天象管?鈔』の時代背景について

この書が出版された背景に、空前の天文学ブームがあります。

当時日本で使われていた暦は、西暦862年に中国唐で作られた宣明暦でした。この宣明歴が作られたころは、まだ1日の長さを正確に観測することができませんでした。また、中国と日本では経度が違っているので、中国での観測値をそのまま使用することは不可能だったのですから、日本の暦学者はつじつまあわせに非常に長い期間、大変な苦労をしたことでしょう。

本家中国では、その間に何回も改暦をして修正を図っています。なかでも、元の時代に郭守敬・王恂・許衡らが編纂した授時暦は精度が非常に高く、明の時代になってからも大統暦と名を変えて長く使われていました。

しかし、日本では元寇に苦しめられた経緯もあって、はるか800年も昔の宣明暦をそのまま使用していました。小さな値の違いでも長く使っていると大きな違いになります。暦と実際の天体の運行とがすでに2日ものずれが生じておりました。さらにだれの目にも明らかな欠陥として、日月食の予測が当たらないということが表面化します。

このような状況の中で、渋川春海は宣明暦を廃して、1685年に初の国産暦「貞享暦」に改暦することに成功します。この成功の陰には、会津藩主保科正之、水戸藩主徳川光圀が大きく貢献しているといわれいます。

前後しますが、本書の刊行にさかのぼること一世紀、1675年に中国(清)で游子六が『天経或問』を著し、アリストテレス、プトレマイオスの宇宙論に基づいた西洋天文学を紹介しました。日本にも早くから持ち込まれて、渋川春海らもこの書を深く研究しました。春海の著作『天文瓊統』(てんもんけいとう)のなかでも「天経或問に曰く」などと典拠として使用されています。しかし、彼が貞享暦を作るのにお手本にしたのは、中国暦の最高峰授時暦でした。

貞享暦の改暦が、当時の知識人たちに与えた衝撃は計り知れないものだったでしょう。根気強い天体観測と、緻密な暦算に基づいて里差(経度差)を修正するなど、日本の地理環境に合わせて作られた初めての国産暦の誕生だったのです。

時代は一気に天文暦学ブームへと突入していきました。天文学関連の書物も相次いで出版されました。

さらに、長久保赤水が誕生したときの将軍は徳川吉宗でした。吉宗は天文学に強い関心を持ち、自ら天体観測をするような人物でした。「観象授時」(為政者は空に現れるさまざまな現象すなわち天文を読み、人民に時(暦)を授けるという思想)のために、西洋の天文学までも視野に入れた暦を策定しようと考え、禁書の一部を解禁してキリスト教にかかわらない範囲で洋書の輸入を認めました。

吉宗の強い改暦の意志は、その存命中には実現できませんでしたが、日本の天文学にもたらした彼の功績は非常に大きなものであることは間違いありません。

そして、長久保赤水の天文学分野での業績もこのような歴史状況の中で達成されていったのです。

4.『天象管き鈔』について

『天象管き鈔』は、縦110mm横158mmという驚くほど小さな装丁の冊子です。書名が『天象管き鈔 全』となっていますが、『天象管?鈔 完』という題箋になっているものが多いようです。全国に約60部ほどが現存しているといわれています。佐渡でも所蔵が確認されていることや、書体が明らかに違うものがあることなどから、当時としては結構普及していたのではないかと推測されます。

本書は赤水自身が述べているように、学問を始める入り口として、天文学を実用的に学ぶことができるようにと工夫された入門書です。

本書の構成はまず最初に北禅竺常禅師の序文があり、続いて本書の最大の特徴をなす星座早見盤があります。裏のページに配した円形の星図盤の中心をコヨリで固定して回転させられるようにし、前のページに丸窓をくりぬいてのぞけるようにしたものです。これは現在の星座早見盤とほとんど同じものです。違いは時刻を設定できないことですが、当時は不定時法を採用していたので不可能なことでした。

この星図は井口常範の『天文図解』巻一のなかの衆星図を基にしたものと考えられます。井口の星図では描かれている星の数が非常に多く、煩雑です。井口自身が、「衆星の名尽く有りといえども、図少にして星繁し。ゆえに迫るところのものその名を略す。」としています。これにヒントを得て、三垣(後述)より南には宿のみを記載したのだと想像します。

最外縁には一周365度の目盛りが白黒の升目でつけられています。筆者の図ではよく判別しにくく、364個しか見えなかったのですが、ほかのもので見ると起点の角と終点の軫の間にごく小さく365個目の目盛りが確認できます。(白黒二色で奇数個の目盛りを刻むには無理がありますので、このような苦しい表示になったのでしょう)

現在私たちは円周を360度としていますが、当時は365度としていました。これは、地球が太陽の周りを一周するのに要する日数です。中国では、太陽が黄道上を一周するのが365.25日なので天空(すなわち円周)を365.25等分したのです。

赤水が所蔵していた『天文図解』巻一の衆星図のページ上には「牛宿の座誤れり 黄赤道の間へ入れて書くべし」と朱で書き込みがあり、さらに星図をやはり朱で一部訂正しています。

これはなにを意味しているのか。確かに井口は牛宿を黄道の外側(南)に載せています。しかし、渋川春海の『天文分野之図』では、六個の構成星のうち二個は黄道の内側(北)で、残りの四個は外側(南)になっています。また、同じく渋川春海の観測記録を編集した守屋成義の『衆星測度星象指南』(1771年明和8年)には、春海の実測した度数が記載されています。「牛宿六星はその意星斗より二十四度半にして、去極百五度少し」とされています。(宿の構成星を意路波イロハ・・・と符丁していた)

赤水の蔵書の中に春海のこの書は確認されていませんが、赤水はこれらのデータを活用していたのだと思います。(図5を参照のこと)先の襄公の歳星の件といい、赤水は常にいくつものデータを緻密に検証しており、それが彼の学問のスタイルになっているのです。

長久保赤水の学問の流儀ということでいえば、彼が非常に合理的な思想の持ち主であることは、天文を学んでいながらなんら神秘主義的な傾向を示していないことからうかがうことができます。

古来日本の天文学は暦学と占星術とに大きく依存して発展してきました。普通ならば、陰陽五行や十干十二支の思想原理に大きく左右されていた当時の哲学環境からして、それらから呪縛を受けていてもやむをえないものでした。渋川春海の『天文瓊統』にさえ、そのような部分を引きずっているのをみることができます。

『近世科学思想 下』の広瀬秀雄氏の解説には、次のような記述があります。「春海は延宝五年(1677)に「天文分野之図」を刊行しているが、これは星座をそれが支配する各国の分野に対応させた星図である。これより見ても彼が天の意思が天象に啓示されるという中国古来の思想の踏襲者であったことは明らかである。」(P.462〜463)

図6 守屋成義『衆星測度星象指南』(写本) 筆者所蔵

続いて紫微垣界(しびえんかい)と二十八宿の表があります。中国古代(おそらく隋代以降のこと)の天文学では、北天を三つの区画(三垣)に分けていました。天の北極を中心にした中央の一定の場所を天帝の住まいする区画、紫微垣といいます。その外側の領域を太微垣(たいびえん)、天市垣(てんしえん)として区分けしています。表の右枠紫微垣界の枠内には紫微垣にある代表的な星座が載せられています。

ただ、この表で注意を促したいのは、なぜか赤水は南方と北方の宿を逆に入れ替えて記載しています。これは意図的なものなのか、または初歩的なミスなのかは判然としません。

最初は地理学者の性で、鳥瞰図的にものを見る習慣からの誤りなのかとも考えましたが、諸氏が指摘しているように赤水はたくさんの天文学文献を所持していたはずなので、この考えには少々無理があるかもしれません。「長久保赤水顕彰会」所有の関係資料の中にも天文学関連の文献が数点確認されており、赤水はそれらを精読した痕跡(朱の書き込み)がみられます。

また何よりも赤水自身が本書の中で「この図は、頭上にかざして仰ぎ見るようになっている。」と書いています。つまりは図を上から見るのではなく、頭上にかざして見るように指示しているのですから、やはり間違いというほかないのかもしれません。

そして本文となってます。本文については、赤水の文章をじっくりお読みいただくのがよいでしょう。赤水の文章は分かりやすく、親しみやすいものです。

5.江戸期常陸国の天文学

江戸時代の常陸国(現在の茨城県)には、長久保赤水のほかにも優れた地理学者、天文学者がいました。中でも注目したいのは、土浦の沼尻墨遷です。

墨遷は安永四年(1775年)、長久保赤水58歳のときに町人の子として誕生しました。したがって活躍の時期は幕末近くになります。

私塾「天章堂」を開き、地方の子弟の教育に生涯をかけました。そのかたわら、長久保赤水の地図を模写したり、またさらに赤水の世界地図を基にして傘式地球儀を作成しました。同時に小型の渾天儀を量産して傘式地球儀とセットで大名など諸方に頒布したのです。この渾天儀は、水平をとることができず、小さすぎるのですが、実際に彼が月の観測などに使用したとの記録が残っています。

「墨遷は地理学者として知られているが、彼自身は地理よりも天文学により強い興味を抱いていた。」(土浦市文化財愛護の会編『沼尻墨遷』 P.135)と天谷昭氏が述べているように、墨遷は多くの天体観測を実施して、それを記録に残しています。恒星の観測記録を「星宿度数」、またいわゆる七政(日・月・五惑星)の20年にも及ぶ観測を「測験草」として残したのです。

記録では、二度にわたって彗星の観測もしていたようです。

図7 沼尻墨遷製作の渾天儀 本間隆雄氏所蔵(土浦市立博物館蔵)

現在のつくば市谷田部には、飯塚伊賀七と広瀬周伯、周度親子がおりました。

飯塚伊賀七(1762〜1836)は天文に関する足跡はありませんが、からくりを得意とした発明家でした。巨大な木製の和時計や自動脱穀機、からくり人形などを作り、谷田部領内を測量して「分間矢田部絵図」を作成しています。自身で発明した十間輪という距離を測る道具を使って、きわめて正確な地図に仕上がっています。

広瀬周伯(生年不明〜1818年)は蘭学医杉田玄白の門下で、矢田部で医を生業としていました。天文学にも造詣が深く、先の沼尻墨遷は天体観測の内容を周伯に問い合わせたりしています。『図会蘭説 三才窺菅』(寛政11年 1799年)を著しています。これは著者が周伯で、子で画家の周度が図を描いています。

天の巻には、望遠鏡を使って月面を観察したり、天の川を見たり、ガラスにすすを付着させたゾンガラスを使っての太陽黒点観察の仕方なども紹介されています。

図8 広瀬周伯『三才窺菅』 筆者所蔵

また、本書の中には地動説が紹介されています。「地動新説」という項で「もし人星天よりこれを視れば、地も光輝ありて星のごとくならん。しからば即ち地は星の星なり。星は星の地なり。これを詳らかにせば、実に至妙の理ありと存ず。しかれども、その説奇異。聞くもの屹然として怪しむ。」と、否定的ではあります。

すでに、この書が刊行される前年には、もと長崎の通詞(オランダ語の通訳)であった志筑忠雄の『暦象新書』上編が著されています。その中には、「地球」という造語が日本で初めて使われると同時に、いわゆる「地動説」も紹介されています。

「古来天学家は皆天を動とし地を静として、地をもって天の中心とす。しかるをこの書は天を静とし地を動とし、かつまた、地球の外にあまたの世界あるの理をいう」(三枝博音編『日本哲学思想全書』6 P.79)

さらに本書にさかのぼること本木良永が『天地二球用法』で日本に初めてコペルニクスの説を、したがって「地動説」が紹介しているのです。周伯が「その説奇異」としたのは、まだ大きな声で肯定できる状況でなかったからかもしれません。先述の宗門人別改帳は人口調査という意味合いを深めてはいましたが、本来はキリスト教徒の摘発を目的として制定され、しだいに民衆の思想統制のために実施されていたものです。

本木良永、志筑忠雄はともに長崎の通詞という立場にあったから、訳述という仕事として発表することができたのでしょう。

確かに、水戸藩は彰考館を中心に学問が盛んでした。しかし、市井にも多くの有能な人士が生き生きと活躍していたことは注目に値します。まだまだ発掘されていない在野の知があるのかもしれません。そういった人々を発掘していって、その志を受け継いでいきたいものです。

最後に、子供というものは、唱歌などをその歌詞のとおりに理解するのでなしに、メロディーや言葉のイメージで勝手に解釈する傾向があります。『仰げば尊し』にある「身を立て、名をあげ」という詞は、「立身出世し、名声を勝ち取りなさい、それが師の尊い教えなのだよ。」という、少しいやらしい内容のものです。

しかし、子供の頃の私は文字通り「困難に屈せず膝を折るな、前を向いて名のりを上げてたちむかえ」という意味に解していました。そして、まさに赤水の生き様をそのように感じるのです。

付記

2018年2月25日 『禮記王制地理圖説』の解説文を一部変更し、注を新たに挿入しました。

2018年8月19日 長久保赤水顕彰会の三浦氏の指摘により長久保光明氏の典拠を修正しました。((『歴史地理学』127 P.25)を (『歴史地理学』No.127 P.30))

2020年3月3日 『禮記王制地理圖説』の解説文中「漢」を「漠」に改めました。