何 を 話 そ う か

訳文

天象管き鈔 全

天はひとり天であるのではない。地はひとり地であるのではない。

人というものを備えて、初めて三才すなわち天・地・人として存在するのである。

これこそ霊というべきである。

赤水氏は天を仰ぎ見、地を伏し見てはよくその本質を理解している。

これが三才の一部に過ぎないとしても、その生々流転の法則を極めるのに充分である。

まさに尽学の者というべきである。

親しく余と相知ること浅いものではなく、ある日に袖近くまみえて、その最初の題をしたためてこれを返した。

安永甲午冬十月

北禅竺常

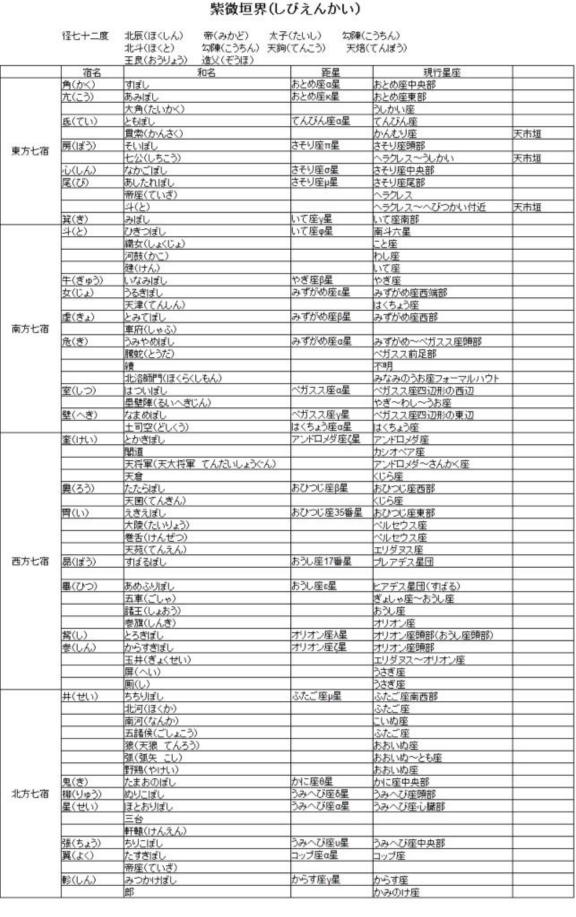

図が狭小なので経星(恒星)をすべて載せるのは難しい。二十八舎の星々及びその他明るいものを数座略記する。

上段(太陽が出現する方角を記している)

夏至寅(東北東)

春秋分卯(東)

冬至辰(東南東)

下段(太陽が入没する方角を記している)

夏至戌(西北西)

春秋分酉(西)

冬至申(西南西)

天文学は学問を始めたばかりの者が、何を差し置いても、先ず最優先に学ばなければならないというものではない。とはいうものの書経(注1)にあるように、中星(注2)の南中を測定することによって、季節の移ろいを正確に知ることができるということや、春秋左氏伝においては周の暦に基づく事象記載が記事構成の基本になっている(注3)ことなど、天文知識がないと、聖人たちが制定した礼制(注4)の本当の意味するところを知ることができない。初学者といえども、そのように意識しないといけない。

天文七政〔太陽・月・五星・・・赤水の注〕(注5)の運行には遅速・順行と逆行がある。(注6)太陽、月の食にいたっては計算が細密で、春秋時代の孔子のころもまだその計算法が確立されてはいなかったようだ。暦学に至っては、宮中に重い官職がありそこで専門に研究している。だから、初学のものが必ず学ぶべきものというものではない。

人は天のめぐりの中央におり、地上にあって日夜七政の運行を仰ぎ見ている。もし、意識するならば星象の姿(赤水の時代の星座)を習得することは決して難しいことではない。

二十八舎の経星〔二十八宿及びこの図に載るところの諸星を経星といい、七政を緯星という。・・・赤水の注〕を探し出すことができるなら七政の運行、太陽がどの宿にあるかその位置が手に取るように明らかになる。ゆえに暦術を知らなくても、六経(注7)、天文の注解においてはその大半を理解できることであろう。

ただし、天文は高遠微妙なもので初学者の学ぶべきことではないとあきらめて意に介さないと、普段星空を仰ぎ見ていても星ひとつの名前すら知ることができないのはとても残念なことである。

昔の人は、天の様子を教えるのに渾天儀(こんてんぎ)、天球などの機器を作製しているが、急いで使いたいときにはこれらのものは不便である。また、星座の総図があることはあるが、その時々の上下の向き、出没、季節によって見えるのか見えないのかの区別ができないため、天を眺めるものにとって漠然として、わかりにくい。

およそ天空は半分は地平の上に見え、残り半分は地平の下に隠れている。ゆえに今眺め渡すことができるのは、ただ半天の星座でしかない。

ここに渾天儀になぞらえて一小図を作る。上にふたを設けて円窓を切り抜き、地上半天の星座を見えるようにし、地下半天は隠れて見えないようにしたので、見る時刻にあわせて回転させれば三垣〔紫微、大微、天市・・・赤水の注〕二十八舎の出没、中星〔見るところの半天、東西の真ん中の線を通りかかる星象をいう。たとえばある節期、ある時刻の中星はそのときに南北線を通過した星ということになる。・・・赤水の注〕の方位を手のひらを指すように示すことができる。

黄道に黒い点を記し、十二の中節を記載した。その時期に太陽が黄道のどこに留まっているかを知ることができる。

図をその時刻に使用する方法は、たとえば十一月の半ばごろならば「十一中」と記された黄道の黒い点に太陽が留まっていることを知ることができる。

太陽は、辰の方(東南東)から昇り、〔この図はもともとは渾天儀を簡略にしたものであって、卵のように丸いかたちをしているのを平面の図にしたものなので太陽の留まる位置、その出没するところの方角が多少違っている。そのために、星象も赤道より南にあるものはその割合が大きくなっている。丸い形でむくみがあるものを平面図にして見るので、そのように心得工夫して見ること。・・・赤水の注〕昼は午(南)の方角に南中(子午線にかかる)し、暮れ時には申の方角(西南西)に入る。その点が太陽の居場所とめぼしをつけて回転させること。

月初月末には、暦の節に従いその前後を考慮して太陽の留まる位置を知ることができる。五月の中(夏至)のころは、太陽は参(しん オリオン座)にあって、寅(東北東)の方から出て南中し、戌(西北西)に入る。

二月八月の中の頃は黄道と赤道が交わるところに太陽が留まる。これを赤道を行くという。二月は室(しつ ペガスス座)、八月は翼(よく うみへび座)にそれぞれ太陽がやどる。そのほかの月もこれになぞらえて知ることができる。

夜中になったら北斗七星によって識り、世間で言われているように時を四つ引いてその月の数に当たる方位に、北斗七星の「揺光」=破軍の(けんさき 柄杓の柄の先端)(注8)を差し向けて回転させれば、そのときの星座が明らかになる。これによって三垣四七(二十八宿)の経星のすがたを知れば、月や歳星(木星)、けい惑(けいこく 火星)、填星(土星)、大白星(金星)、辰星(水星)、ホウキボシなどの存在する場所、また見かけ上二つの天体が異常に接近する様子などの動きを、みな自然と見覚えることができる。

この図は、頭上にかざして仰ぎ見るようになっている。中天の北に当たり、図の中心にする要のところが北辰〔北極ともいう・・・赤水の注〕であって、常に動かない。ほかのすべての星ぼしはこれを中心にして巡っているものである。

北極に相対する星を南極という。この国では、南の地平に隠れて見ることができない。その中間を赤道という、天の帯である。この赤道を斜めに交差するように太陽の道がある。これを黄道という。

太陽は日に日にこの道筋を西から東へ少しずつ移動する。これを右旋(うせん)という。二十八宿は日月五星を宿しながら、東より西へ一昼夜に一周する。これを天の左旋(させん)という。〔この左旋、右旋を昔からひき臼のふちを蟻が這いまわる様子にたとえている。ひき臼が回転するのは左回りではなはだ速く、蟻は右回りにゆっくりと回る。蟻は右回りに回ってはいるものの、ひき臼はそれよりもはるかに早く左回りする。故に、右回りをしている蟻も見かけ上は左回りしているようになる。(注9)

これによって、周天三百六十五度のところを、太陽は一昼夜に一度ずつ動き、月は十三度あまり動いて、太陽と月は近くなったり遠のいたりし、晦(月末日)、朔(新月)、弦(朔と望の間)、望(満月)をなし、太陽は四季に従って北へ寄ったり南へ寄ったりしながら昼夜の長短をつける。四季の寒暖の理由をなすことまで、図の黄赤道の様子を見合わせて、あらかじめそのおおよそを推し量り理解するべきである。・・・赤水の注〕

およそ日月の運動については平行〔タイガイナラシ・・・赤水の注 平均運動のこと〕と実行〔コマカニカゾエル・・・赤水の注 実際の運行のこと〕ということがある。いま、平行(概論)のおおよそを示して幼くして学び始めるものが儒教の文献を読むことの手助けとする。実行(専門的研究)の詳しいことについては、諸書に見ることができる。あえてここでは無駄な記述は避けることとする。

訳者注

北禅竺常の「天はひとり天であるのではない。地はひとり地であるのではない。」は、『天径或問』に「天はみづから天なるにあらず。天となすものあり。地はみづから地なるにあらず。地となすものあり。神の存するがごとし。天地の主宰なり。」あるのをふまえている。

注1

書経は古代帝王たちの言葉を記した中国最古の歴史書で、儒教においては孔子が編纂したとされ、四書五経の一つに数えられている。日本でも近世まで、これらを学ぶことが学問とされていた。

ここでは、四書五経の総称として「書経」としている。

注2

中星(「諸天体の位置や時刻を定めるのに用いる標準星。」岩波書店『日本思想体系63近世科学思想下』渋川春海『天文瓊統』の訳注P.111)

注3

春秋の春王正月(春王正月とは、周王の正月(周暦)を指す。周暦では一年を12分割してそれぞれに干支を割り当て、冬至を含む月(1朔望)を子(ね)とした。夏は寅、殷は丑とし、これらをあわせて三正という。)

『春秋左氏伝』の記述は編年体になっている。確かに書き出しは「春秋の春王正月」になっているが、「開巻」という語を書物を著すことと解釈した。

注4

聖人の制作(聖人が制定した礼節の制度)

注5

天文七政:太陽、月と五星(水星、金星、火星、木星、土星の五惑星)をさす。

赤水の著書『禮記王制地理図説』のなかに「天体無く、二十八宿を以って体となす。日月五星これをめぐる。その宿を歩むのにそれぞれ遅速進退あり。これを詳しく推歩(暦を計算)することを、七政をととのうという。すなわち暦の大意なり。」とある。

注6

惑星は地球から見ると相対的にその移動速度が速くなったり、遅くなって見えたりすることがある。また通常は恒星に対してゆっくりと東へ移動しており、これを巡行といい、見かけ上反転して西向きに進むことがあり、これを逆行という。

注7

六経(りくけい)(儒教の経典。さきの『春秋』も含まれるが、時代によってその構成は変遷している。)

注8

北斗七星の柄の先端の星。おおぐま座η(イータ)星。いろいろな呼び名があり、『和漢三才図会』では「北斗〔續に四三(しそう)の星という〕第七の揺光星を破軍の剣鉾(けんさき)といい」と書かれている。(巻一天部「北斗」)

また、『安藤昌益全集』第16巻下の「暦の大意」には『史記』からの引用のようだが、「揺光、又招揺、又破軍」(P.124)と記されている。

注9

ひき臼のたとえについて『天の科学史』のなかで、中山茂氏は次のように述べている。「これを説明するのに、ローマのヴィトルヴィウス、さらに、同じ頃の中国の本においても、同じような比喩が使われています。それは、石臼が回るうえをアリが反対方向に動いていくという比喩です。石臼の回転が天球の回転を表し、そのうえをアリが動くのは、日・月・諸惑星が反対方向に動く逆行現象をたとえたものです。」(P.132)

ヴィトルヴィウスは、おおよそ紀元前50年くらいのときにローマで活躍した建築理論家。

この中でいう「中国の本」については、『安藤昌益全集』第16巻下の訳注に次の文章がある。「王充の『論衡』「説日篇」に、「其ノ喩ハ蟻ノ螳上ヲ行クガ若シ。日月行クコト遅ク、天行クコト疾シ。天、日月ヲ指シテ転ズ。故ニ日月、実ハ東行シテ、反ツテ西旋スルナリ」とあり、これは『晋書』「天文志」の「天体」の章にも収録されている。」(P.106)