丂丂丂僥僗僩梡儅僀僋儘徎愅憰抲偼婎慴揑尰徾夝柧偺偨傔偵丄傑偨徎愅憰抲愝寁偵昁梫側愝寁掕悢傪應掕偡傞偨傔偵傕桳岠偱偁傞丅偙偙偱丄僥僗僩梡儅僀僋儘憰抲偺堄枴偼尋媶懳徾偵昁梫側僨乕僞傪庢傞偨傔偺嵟彫梕検應掕憰抲偺偙偲偱丄05俛亅2,1偱徯夘偟偨2師寢徎妀傪敪惗偝偣偨棳摦憌庬徎偺憰抲傪堄枴偡傞丅朙憅尋媶幒偱峴偭偨2師妀壔尰徾偵懳偡傞堦楢偺尋媶偺憰抲偼偙偺儅僀僋儘徎愅憰抲偱丄斾妑揑抁婜娫偵岠棪傛偔尋媶幚尡傪峴偆偙偲偑偱偒偨丅偙偙偱偼05俛亅1乣俁偱徯夘偟偨2師妀壔尰徾埲崀偵峴偭偨尋媶幚尡偱摼傜傟偨廳梫側尋媶惉壥傪拞怱偵徯夘偡傞丅

侾乯 儅僀僋儘徎愅憰抲撪棳摦憌庬徎偵傛傞2師妀敪惗懍搙丗

丂丂棳摦憌傪宍惉偟偰偄傞僇儕柧釮12悈墫庬徎偵傛傞2師妀敪惗尰徾偵懳偟偰朙憅尋媶幒偱

峴側偭偨庡側尋媶惉壥偼杮儂乕儉儁乕僕05俛-1乣3偱徯夘偟偨偑丄偦傟傪惍棟偡傞偲師偺傛偆偵側傞丅

叧乯丂堦楢偺尋媶偱峴偭偨斖埻偺幚尡忦審偱偼丄庬徎偺昞柺忋忬懺偼2師妀敪惗懍搙偵尠挊偵塭嬁偟丄夁朞榓梟塼撪偵庬徎傪屌掕偟偨僥僗僩偱偼憖嶌夁朞榓搙偱曗惓偝傟偨庬徎昞柺愊摉偨傝偺敪惗屄悢懍搙偱1000攞掱搙偺偽傜偮偒偑妋擣偝傟偨丅偟偐偟丄悢愮屄偺寽戺寢徎偵傛傞2師妀敪惗懍搙幚應抣偼懡悢偺寢徎昞柺忬懺偑暯嬒壔偝傟丄偦偺昞柺愊摉偨傝偺俀師妀敪惗懍搙偺偽傜偮偒偼戝暆偵夵慞偝傟憡娭幃傪摼傞偙偲偑弌棃偨丅

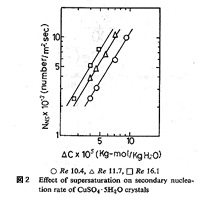

叴乯丂棳摦憌傪宍惉偟偰偄傞寢徎偼丄憡屳偵娚偄徴撍傪孞傝曉偟偰偍傝丄偦傟偵傛傞僐儞僞僋僩妀壔偑摨帪偵婲偙偭偰偄傞偙偲偑寽擮偝傟傞丅偦偙偱丄寢徎憌傪捠夁偡傞梟塼嬻搩懍搙傪棊偲偟丄寢徎偑惷巭偟偨廩揢憌忬懺偱2師妀敪惗懍搙傪媮傔傞偲偦傟偼恾1偺揰捲偲側偭偨丅

丂恾拞仮偼廩揢憌庬徎偵傛傞庬徎昞柺愊摉偨傝偺2師妀敪惗懍搙偱偁傝丄仜偍傛傃仱偼棳摦憌庬徎偵傛傞2師妀敪惗懍搙偱偙傟傜偺憡娭偼2杮偺暯峴慄偱帵偝傟偨丅偙傟傛傝偙傟傜偺庬徎偵傛傞2師妀敪惗偼儗僀僲儖僘悢傗憖嶌夁朞榓搙偺婑梌偼傎傏摍偟偄偲峫偊偨丅廩揢憌庬徎偵傛傞2師妀敪惗偱偼庬徎偼棳摦偟偰側偄偺偱丄僐儞僞僋僩妀壔偼婲偙偭偰側偄偲峫偊傜傟丄偦傟傛傝僇儕柧釮宯偱偼偙偺幚尡忦審斖埻偺棳摦憌庬徎偵傛傞2師妀敪惗偵偍偄偰傕庬徎偺徴撍偵傛傞僐儞僞僋僩妀壔偼婲偙偭偰側偄偲峫偊偨丅

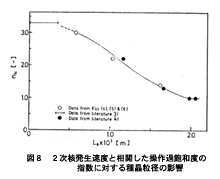

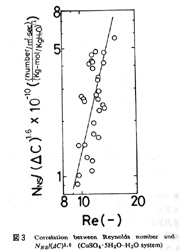

叺乯丂僇儕柧釮宯偺棳摦憌庬徎偵傛傞2師妀敪惗尰徾偺堦斒惈傪妋擣偡傞偨傔偵丄棸巁摵5悈墫寢徎偲棸巁儅僌僱僔儏乕儉7悈墫寢徎傪棳摦憌庬徎偲偟偨2師妀敪惗懍搙幚尡傪峴偭偨丅偦偺徻嵶偼壔妛岺妛榑暥廤丗戞6姫6崋丄602乮1980乯偵宖嵹偟偰偄傞偺偱嫽枴偁傞曽偼偛棗壓偝偄丅偙偺尋媶偺幚尡憰抲丒憖嶌朄偼僇儕柧釮宯偲傎傏摨堦偱偁偭偨偑丄棸巁摵宯偺2師妀敪惗懍搙偼僇儕柧釮宯偺2師妀敪惗懍搙偵斾妑偟偰敪惗懍搙偑戝暆偵彫偝偄傛偆偵姶偠偨丅偦偙偱2師妀敪惗懍搙偵懳偡傞儗僀僲儖僘悢偲夁朞榓搙偺塭嬁傪挷傋傞偨傔偵丄懠偺憖嶌忦審傪懙偊偰峴偭偨幚尡偱偼丄偦傟偧傟恾2丄3偵帵偡傛偆偵側傝丄幃乮侾乯傪摼偨丅

堦曽丄僇儕柧釮宯偺棳摦憌庬徎偵傛傞2師妀敪惗懍搙偺憡娭幃偼05俛亅1,3偵師偺幃乮俁乯偑帵偝傟偰偄傞丅

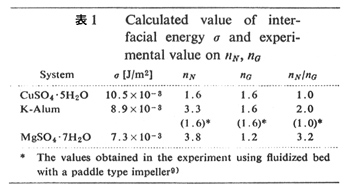

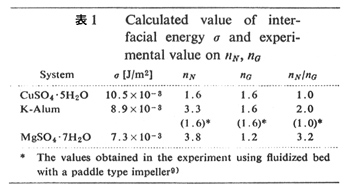

偦偙偱丄幃乮侾乯乣乮俁乯傪斾妑偡傞偲幃乮俀乯丄乮俁乯偺夁朞榓搙偺巜悢偼3.8偲3.3偱斾妑揑嬤偄抣偱偁偭偨偑丄幃乮侾乯偺棸巁摵宯偺夁朞榓搙偺巜悢偼1.6偱懠偺宯偲戝暆偵堎側偭偰偄偨丅偦偙偱丄偙偺3宯偺夁朞榓梟塼撪偺寢徎偺奅柺僄僱儖僊乕冃乮偙偺嶼弌朄偼拞堜愭惗偑1969擭偺擔杮壔妛夛帍42櫳丄2143儁乕僕偵敪昞偝傟偨曽朄偱嶼弌乯丄2師妀敪惗懍搙偵懳偡傞憖嶌夁朞榓搙偺巜悢nN乮杮尋媶偺幚應抣乯偍傛傃寢徎惉挿懍搙偵懳偡傞憖嶌夁朞榓搙偺巜悢nG乮杮媶偺幚應抣乯傪昞1 偵帵偡丅

丂丂昞1偺nN/nG偲奅柺僄僱儖僊乕冃傪斾妑偟偰傒傞偲棳摦憌庬徎偱偼奅柺僄僱儖僊乕冃偑戝偒偔側傞偲nN/nG偺抣偼1偵側傞孹岦偑傒傜傟傞丅偙偙偱寢徎傪峔惉偡傞暘巕娫偺寢傃偮偒偼冃偺戝偒偄宯偺曽偑戝偒偄偲峫偊傞偲丄寢徎廃曈偺梟塼擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偼婲偙傝擄偔側傞丅偦偺偨傔偵擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偵婎偯偔寢徎妀偺敪惗傛傝寢徎偺徴撍偵傛傞僐儞僞僋僩妀壔偑巟攝揑偵側傞孹岦偑偁傞偺偱側偄偐偲巚傢傟傞丅寢徎偑屌懱偲徴撍偟偰婲偙傞僐儞僞僋僩妀壔尰徾偲徴撍昿搙偺娭學偵偼Larson傜偺尋媶偑偁傞丅偦偺尋媶偱夁朞榓梟塼撪偵屌掕偝傟偨寢徎昞柺偺摨偠売強偵儘僢僩傪傇偮偗偰2師妀敪惗傪偝偣傞偲丄徴撍昿搙偑懡偔側傞偵偮傟偰堦夞偺徴撍摉偨傝偵敪惗偡傞2師妀悢偼偁傞徴撍昿搙悢傛傝媫寖偵尭彮偟偨偲曬崘偟偰偄傞丅偦偺偙偲偐傜僐儞僞僋僩妀壔懍搙偼儘僢僩偑徴撍偟偰寢徎昞柺偑彎偮偒丄偦偺昞柺偺彎偑寢徎惉挿偵傛傝廋暅偑廔椆偡傞埲慜偵傑偨徴撍偟偰傕廩暘側悢偺寢徎妀偼敪惗偟側偄偲峫偊傞偲丄偦偺廋暅偵婑梌偡傞寢徎惉挿懍搙偲僐儞僞僋僩妀壔懍搙偵偼枾愙側娭學偁傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄偙偺尰徾偼懡悢偺場巕偑暋嶨偵娭學偡傞偺偱nN偼nG偲摍偟偔側傞偲堦奣偵寢榑晅偗傞偙偲偼弌棃側偄偑丄偙偺條側幚尡寢壥偑摼傜傟偰偄傞偙偲偼崱屻偺偵戝偒側壽戣傪堄枴偟偰偄傞丅奾漚棳摦憌撪偺僇儕柧釮宯偺僥僗僩偱傕昞侾偺仏報偺僨乕僞偱帵偝傟傞傛偆偵nN/nG偺抣偑1偵側偭偰偍傝丄偙偺暘栰偺彨棃偺尋媶偵婜懸偡傞丅

丂丂昞1偺nN/nG偲奅柺僄僱儖僊乕冃傪斾妑偟偰傒傞偲棳摦憌庬徎偱偼奅柺僄僱儖僊乕冃偑戝偒偔側傞偲nN/nG偺抣偼1偵側傞孹岦偑傒傜傟傞丅偙偙偱寢徎傪峔惉偡傞暘巕娫偺寢傃偮偒偼冃偺戝偒偄宯偺曽偑戝偒偄偲峫偊傞偲丄寢徎廃曈偺梟塼擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偼婲偙傝擄偔側傞丅偦偺偨傔偵擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偵婎偯偔寢徎妀偺敪惗傛傝寢徎偺徴撍偵傛傞僐儞僞僋僩妀壔偑巟攝揑偵側傞孹岦偑偁傞偺偱側偄偐偲巚傢傟傞丅寢徎偑屌懱偲徴撍偟偰婲偙傞僐儞僞僋僩妀壔尰徾偲徴撍昿搙偺娭學偵偼Larson傜偺尋媶偑偁傞丅偦偺尋媶偱夁朞榓梟塼撪偵屌掕偝傟偨寢徎昞柺偺摨偠売強偵儘僢僩傪傇偮偗偰2師妀敪惗傪偝偣傞偲丄徴撍昿搙偑懡偔側傞偵偮傟偰堦夞偺徴撍摉偨傝偵敪惗偡傞2師妀悢偼偁傞徴撍昿搙悢傛傝媫寖偵尭彮偟偨偲曬崘偟偰偄傞丅偦偺偙偲偐傜僐儞僞僋僩妀壔懍搙偼儘僢僩偑徴撍偟偰寢徎昞柺偑彎偮偒丄偦偺昞柺偺彎偑寢徎惉挿偵傛傝廋暅偑廔椆偡傞埲慜偵傑偨徴撍偟偰傕廩暘側悢偺寢徎妀偼敪惗偟側偄偲峫偊傞偲丄偦偺廋暅偵婑梌偡傞寢徎惉挿懍搙偲僐儞僞僋僩妀壔懍搙偵偼枾愙側娭學偁傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄偙偺尰徾偼懡悢偺場巕偑暋嶨偵娭學偡傞偺偱nN偼nG偲摍偟偔側傞偲堦奣偵寢榑晅偗傞偙偲偼弌棃側偄偑丄偙偺條側幚尡寢壥偑摼傜傟偰偄傞偙偲偼崱屻偺偵戝偒側壽戣傪堄枴偟偰偄傞丅奾漚棳摦憌撪偺僇儕柧釮宯偺僥僗僩偱傕昞侾偺仏報偺僨乕僞偱帵偝傟傞傛偆偵nN/nG偺抣偑1偵側偭偰偍傝丄偙偺暘栰偺彨棃偺尋媶偵婜懸偡傞丅

俀乯 夞揮奾漚梼愝抲徎愅憰抲撪偺寽戺庬徎偵傛傞2師妀敪惗懍搙丗

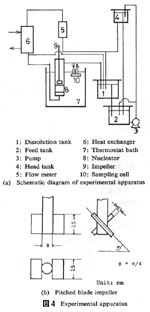

丂丂憰抲撪偵奾漚梼傪愝抲偟偨応崌偺奾漚憛宆徎愅憰抲撪偺2師妀敪惗懍搙傪悇嶼偡傞曽朄偲偟偰偼叧乯乽憰抲撪偵寽戺偡傞寢徎偲奾漚梼偲偺徴撍偵傛傞2師寢徎妀偺敪惗懍搙乿丄叴乯乽寽戺偟偰偄傞寢徎棻宎偺2師妀敪惗懍搙偵懳偡傞塭嬁乿丄叺乯乽奾漚梼夞揮堟偺忋晹偵晜梀偟偰偄傞寢徎偵傛傞2師妀敪惗懍搙乿偵偮偄偰専摙偟丄偦傟傜傪憤妵偟偰憰抲撪偺慡2師妀敪惗懍搙傪媮傔傞曽恓偱尋媶傪恑傔偰偒偨丅偙傟傜偺尋媶傪恑傔傞忋偱巊梡偟偨幚尡憰抲偼棳摦憌宆憰抲撪偺2師妀敪惗懍搙應掕朄偱峫埬偟偨僥僗僩梡儅僀僋儘徎愅僥僗僩憰抲傪婎慴偲偟丄偦傟偵岺晇傪壛偊偰堦楢偺幚尡傪峴偭偨丅偦傟傜偵娭偡傞庡側尋媶惉壥偼壔妛岺妛榑暥廤摍偵敪昞偟偰偄傞偺偱昁梫側応崌偼偦傟傜傪偛棗壓偝偄丅

丂

丂

丂丂堦曽丄夞揮偡傞奾漚梼偲寢徎偲偺徴撍偵傛傞2師妀敪惗懍搙偺尋媶偼僆儔儞僟偺deJong傜偑峴偭偰偍傝丄偦傟偲摨條偵2師妀敪惗懍搙偼乮憖嶌夁朞榓搙儮俠偺巜悢娭悢乯丄乮夞揮奾漚梼偲寢徎偲偺徴撍僄僱儖僊乕偡側傢偪mdp乮夞揮悢丒梼宎乯偺擇忔乯丄偍傛傃乮寢徎偲奾漚梼偲偺徴撍昿搙乯偺愊偵斾椺偡傞偲峫偊幃乮係乯傪採弌偟偨丅

幃乮係乯偺掕悢偼恾俆偺僨乕僞傪巊偄丄奺憖嶌場巕偵懳偟偰椉懳悢揰捲偡傞偙偲偵傛傝媮傔丄傑偨幃乮係乯偺巜悢傪妋擣偟偨丅偦偙偱媮傔傜傟偨掕悢偼師偵帵偡丅

幃乮係乯偲忋婰掕悢傪妋擣偡傞偨傔偵丄45搙揰捲偟偨傕偺傪揰捲偟偨傕偺傪恾俇偵帵偡丅

偙傟傜偺恾傪尒傟偽柧傜偐側傛偆偵幚尡A偐傜偼憰抲撪偵寽戺偟偰偄傞寢徎検偺俀師妀敪惗懍搙偵懳偡傞塭嬁偼傎偲傫偳側偔丄寢徎憌偲徤巕價乕僘憌偺奅柺偱偺俀師妀敪惗偑巟攝揑偱側偄偐偲悇應偝傟偨丅傑偨丄幚尡俛偺寢壥偐傜偼奾漚梼夞揮堟嬤朤偺僝乕儞偱偼寽戺寢徎検偺憹壛偵廬偭偰2師妀敪惗懍搙偼憹戝偟偨偑偦偺椞堟偑峀偔側傞偲妀敪惗懍搙傊偺庬徎検偺塭嬁偼尭彮偟偰寢徎検偵偼娭學側偔側偭偨丅偝傜偵寽戺寢徎検偑憹戝偡傞偲媡偵妀敪惗懍搙偼尭彮偟偨丅偙偺偙偲偼丄偦偺憰抲撪偵俀師妀敪惗偵婑梌偡傞庬寢徎偑懚嵼偡傞偲庬徎検偺彮側偄斖埻偱偼庬徎検偺憹壛偵偮傟偰丄俀師寢徎妀偺敪惗偼壛懍偝傟傞偑丄庬徎検偑懡偔側傞偲丄敪惗偟偨寢徎妀偺堦晹偼寽戺偟偰偄傞寢徎偵晅拝偟丄寢徎偺堦晹偵慻傒崬傑傟偰惉挿偵婑梌偡傞傛偆偵側俀師寢徎妀偺敪惗悢懍搙偼尭彮偡傞傛偆偵側傞偲峫偊傜傟偨丅偙傟偲椶帡偟偨尰徾偼夁朞榓梟塼偵娭偡傞尋媶夁掱偱傕偦偺屻宱尡偝傟偰偍傝丄偙偺庬偺徻嵶側尋媶惉壥偑懸偨傟傞丅

俁乯 儅僀僋儘徎愅憰抲撪2師妀敪惗懍搙偵婎偯偔岺嬈徎愅憰抲撪桳岠妀敪惗懍搙偺悇應偲強朷惢昳寢徎傪惗嶻偡傞徎愅憰抲丒憖嶌朄偺愝寁偵偮偄偰丗

嬤擭徎愅憰抲偺愝寁棟榑偑惍旛偝傟丄偦傟偵婎偯偔岺嬈徎愅憰抲愝寁偼奺暘栰偱峴傢傟傞傛偆偵側偭偨丅偦偺愝寁嶌嬈偼堦晹偺媄弍幰偵傛偭偰斾妑揑梕堈偵峴傢傟偰偄傞偑丄偦偙偱偼強朷惢昳寢徎傪惗嶻偡傞偺偵昁梫側桳岠妀悢傪岺嬈憰抲偱揔惓偵惗惉偡傞傛偆偵愝寁偟偰偄傞丅杮俫俹偺侾乯偍傛傃俀乯偱偼尷掕偝傟偨憖嶌忦審偵偍偄偰敪惗偡傞俀師妀敪惗懍搙傪僥僗僩梡儅僀僋儘徎愅憰抲偺僥僗僩寢壥傛傝悇嶼偱偒傞偙偲傪帵偟偨丅偟偐偟丄岺嬈憰抲撪偺忬嫷偼憰抲撪偵寽戺偡傞寢徎傗梟塼偺夁朞榓搙偵懳偟偰傕扨弮側暘晍儌僨儖偱悇嶼偡傞偙偲偼弌棃側偄丅傑偟偰弶婜偺徎愅棟榑偱峫偊傜傟偨棟憐揑側扨弮儌僨儖傪偦偺傑傑揔梡偟偰強朷惢昳寢徎偺惗嶻偵昁梫側岺嬈憰抲撪桳岠妀傪敪惗偝偣傞憖嶌忦審傪寛掕偡傞偙偲偼弌棃側偄丅嵟嬤偺岺嬈徎愅憖嶌偱偼強朷寢徎惢昳傪惗嶻偱偒傞憖嶌忦審嬤朤偱桳岠妀傪斾妑揑埨掕偟偨忬懺偱敪惗偡傞偙偲偑偱偒丄偦偺晅嬤偺憖嶌偱敪惗偡傞桳岠妀偺惂屼偵偼晄懌寢徎妀悢偺晄懌晹暘偺曗廩憖嶌傗夁忚寢徎妀偵懳偟偰偼夁忚晹暘偺彍嫀憖嶌傪壛偊傞偙偲偵傛偭偰強朷桳岠妀傪惗惉偡傞傛偆偵偟偰偄傞丅桳岠妀傪埨掕揑偵敪惗偡傞憖嶌忦審傪尒弌偡偨傔偵偼丄憐掕偝傟傞岺嬈徎愅憰抲丒憖嶌忦審偱憖嶌偱偒傞僥僗僩梡儅僀僋儘徎愅憰抲傪嶌惉偟丄偦傟傪梡偄偰強朷寢徎傪惗惉偟偨帪偺憰抲梕愊摉偨傝偺寢徎惗嶻検傪堐帩弌棃傞傛偆偵岺嬈憰抲丒憖嶌朄傪愝寁偡傞偙偲偵傛偭偰丄強朷寢徎偵嬤偄惢昳傪強掕検惗嶻偱偒傞偲峫偊偰偄傞丅

係乯 傓偡傃

1980擭戙弶傑偱偵峴偭偨俀師妀敪惗尰徾偺尋媶忬嫷傪奣妵偟偨丅妀壔偼徎愅憖嶌偵摿桳側尰徾偱20悽婭屻敿偵偼峀偔悽奅奺崙偺尋媶幰丒媄弍幰偱尋媶偝傟丄壜惉傝偺惉壥偑摼傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄寢徎偵偼偦偺懠偵妀壔偑娭梌偡傞懡宍偵婲場偡傞尰徾傗惢昳寢徎弮搙摍懡偔偺尋媶壽戣偑偁傝丄偦偺堦晹偵偮偄偰偼朙憅尋媶幒偱傕婛偵尋媶偟偄傞偑丄傑偩傑偩尋媶偟側偗傟偽側傜側偄壽戣偼嶳愊偟偰偄傞丅偙傟傜偼21悽婭偺壽戣偁傝丄庒偄尋媶幰偺妶桇傪婜懸偟偰偄傞丅

top

丂丂昞1偺nN/nG偲奅柺僄僱儖僊乕冃傪斾妑偟偰傒傞偲棳摦憌庬徎偱偼奅柺僄僱儖僊乕冃偑戝偒偔側傞偲nN/nG偺抣偼1偵側傞孹岦偑傒傜傟傞丅偙偙偱寢徎傪峔惉偡傞暘巕娫偺寢傃偮偒偼冃偺戝偒偄宯偺曽偑戝偒偄偲峫偊傞偲丄寢徎廃曈偺梟塼擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偼婲偙傝擄偔側傞丅偦偺偨傔偵擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偵婎偯偔寢徎妀偺敪惗傛傝寢徎偺徴撍偵傛傞僐儞僞僋僩妀壔偑巟攝揑偵側傞孹岦偑偁傞偺偱側偄偐偲巚傢傟傞丅寢徎偑屌懱偲徴撍偟偰婲偙傞僐儞僞僋僩妀壔尰徾偲徴撍昿搙偺娭學偵偼Larson傜偺尋媶偑偁傞丅偦偺尋媶偱夁朞榓梟塼撪偵屌掕偝傟偨寢徎昞柺偺摨偠売強偵儘僢僩傪傇偮偗偰2師妀敪惗傪偝偣傞偲丄徴撍昿搙偑懡偔側傞偵偮傟偰堦夞偺徴撍摉偨傝偵敪惗偡傞2師妀悢偼偁傞徴撍昿搙悢傛傝媫寖偵尭彮偟偨偲曬崘偟偰偄傞丅偦偺偙偲偐傜僐儞僞僋僩妀壔懍搙偼儘僢僩偑徴撍偟偰寢徎昞柺偑彎偮偒丄偦偺昞柺偺彎偑寢徎惉挿偵傛傝廋暅偑廔椆偡傞埲慜偵傑偨徴撍偟偰傕廩暘側悢偺寢徎妀偼敪惗偟側偄偲峫偊傞偲丄偦偺廋暅偵婑梌偡傞寢徎惉挿懍搙偲僐儞僞僋僩妀壔懍搙偵偼枾愙側娭學偁傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄偙偺尰徾偼懡悢偺場巕偑暋嶨偵娭學偡傞偺偱nN偼nG偲摍偟偔側傞偲堦奣偵寢榑晅偗傞偙偲偼弌棃側偄偑丄偙偺條側幚尡寢壥偑摼傜傟偰偄傞偙偲偼崱屻偺偵戝偒側壽戣傪堄枴偟偰偄傞丅奾漚棳摦憌撪偺僇儕柧釮宯偺僥僗僩偱傕昞侾偺仏報偺僨乕僞偱帵偝傟傞傛偆偵nN/nG偺抣偑1偵側偭偰偍傝丄偙偺暘栰偺彨棃偺尋媶偵婜懸偡傞丅

丂丂昞1偺nN/nG偲奅柺僄僱儖僊乕冃傪斾妑偟偰傒傞偲棳摦憌庬徎偱偼奅柺僄僱儖僊乕冃偑戝偒偔側傞偲nN/nG偺抣偼1偵側傞孹岦偑傒傜傟傞丅偙偙偱寢徎傪峔惉偡傞暘巕娫偺寢傃偮偒偼冃偺戝偒偄宯偺曽偑戝偒偄偲峫偊傞偲丄寢徎廃曈偺梟塼擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偼婲偙傝擄偔側傞丅偦偺偨傔偵擲惈棳偵傛傞寢徎妀偺攳棧偵婎偯偔寢徎妀偺敪惗傛傝寢徎偺徴撍偵傛傞僐儞僞僋僩妀壔偑巟攝揑偵側傞孹岦偑偁傞偺偱側偄偐偲巚傢傟傞丅寢徎偑屌懱偲徴撍偟偰婲偙傞僐儞僞僋僩妀壔尰徾偲徴撍昿搙偺娭學偵偼Larson傜偺尋媶偑偁傞丅偦偺尋媶偱夁朞榓梟塼撪偵屌掕偝傟偨寢徎昞柺偺摨偠売強偵儘僢僩傪傇偮偗偰2師妀敪惗傪偝偣傞偲丄徴撍昿搙偑懡偔側傞偵偮傟偰堦夞偺徴撍摉偨傝偵敪惗偡傞2師妀悢偼偁傞徴撍昿搙悢傛傝媫寖偵尭彮偟偨偲曬崘偟偰偄傞丅偦偺偙偲偐傜僐儞僞僋僩妀壔懍搙偼儘僢僩偑徴撍偟偰寢徎昞柺偑彎偮偒丄偦偺昞柺偺彎偑寢徎惉挿偵傛傝廋暅偑廔椆偡傞埲慜偵傑偨徴撍偟偰傕廩暘側悢偺寢徎妀偼敪惗偟側偄偲峫偊傞偲丄偦偺廋暅偵婑梌偡傞寢徎惉挿懍搙偲僐儞僞僋僩妀壔懍搙偵偼枾愙側娭學偁傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄偙偺尰徾偼懡悢偺場巕偑暋嶨偵娭學偡傞偺偱nN偼nG偲摍偟偔側傞偲堦奣偵寢榑晅偗傞偙偲偼弌棃側偄偑丄偙偺條側幚尡寢壥偑摼傜傟偰偄傞偙偲偼崱屻偺偵戝偒側壽戣傪堄枴偟偰偄傞丅奾漚棳摦憌撪偺僇儕柧釮宯偺僥僗僩偱傕昞侾偺仏報偺僨乕僞偱帵偝傟傞傛偆偵nN/nG偺抣偑1偵側偭偰偍傝丄偙偺暘栰偺彨棃偺尋媶偵婜懸偡傞丅