1) はじめに:

結晶製品には種々の用途があり、その用途によって結晶の粒径・形状・その他種々の特性値を持つ必要がある。これらの結晶特性は結晶が成長する時の状況によって異なっており、結晶が成長するときの環境を調整し、その環境下での結晶の成長時間を制御することによって、低生産コストで所望の結晶を生産する努力がされている。しかし、結晶が生成・成長する機構は前世紀より研究されているが、その現象は複雑で、研究が進めば進むほど、機構解明の難しさが明らかになって来ている。

結晶成長機構の研究は、生産される結晶の用途・目的などによって方法の異なることがある。そこでは、まず、結晶成長機構を研究する目的などを整理して掛からねばならない。化学工学で主に対象となる晶析は所望特性の結晶を低コストで生産出来る装置・操作法の設計であり、また設置されてる晶析装置においては所望量の結晶を生産できる操作法を決定することである。所望粒径の結晶を生産するには、その結晶は (所望製品結晶粒径)/(装置内結晶の平均結晶粒径成長速度)で求められる結晶の滞留時間だけ晶析装置内に滞留するように操作しなければならない。そのためには所望品質の結晶を生産できる装置内結晶成長速度で操作することが重要で、それを明らかにする必要がある。そこでは、結晶成長に影響する因子が比較的少ない静置過飽和溶液内の結晶成長現象を検討し、それがある程度明らかになったところで、工業晶析装置内で想定される操作条件下の結晶成長を解明していく必要がある。

2) 静置過飽和溶液内の結晶成長テスト:

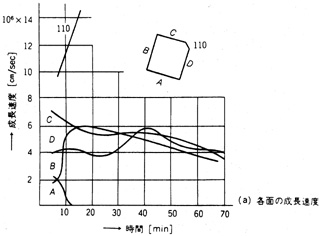

1940年代には準安定過飽和溶液内に固定された結晶の成長現象が研究された。その一つに、Bunn C.W. &Emmett,H. が1949年のDisc. Faraday Society, 5 , 119.132 に発表した NaClO3 結晶が成長している時の特定面結晶成長速度の時間的な変化および結晶面に接している溶液過飽和度の結晶表面に沿った分布とその面の成長速度の報告がある。それらを図1の(a) ,(b),(c)に示す。

|

|

|

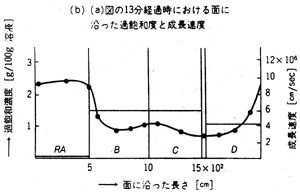

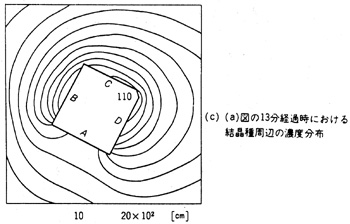

図1 NaClO3 結晶の成長速度と結晶表面における溶液過飽和濃度 |

このテストでは断面が正方形の塩素酸ナトリウム結晶の一部を溶解して110面を表面に出した結晶を過飽和濃度3.36g/100g(solution)の溶液の中に静置し、その時測定された結晶各面の結晶成長速度の変化を図ム1の(a)図に示す。それは結晶本来の各面ABCDと110面に垂直方向の結晶成長速度の変化を示したもので、それぞれ複雑な変化をしている。面Aは実験開始当初は 2x10の6乗 [cm/sec]の成長速度で成長してたが、その速度は急速に低下し、13分経過した段階では殆ど成長が停止したことを示している。それに対して面Bは当初面Aとほぼ同じ成長速度であったが、その後結晶成長速度は急激に増大し、(a)図に示されるように複雑に変化していた。面C,Dについてもその成長速度は (a)図に示すように変化した。一方、実験開始直前に結晶の一部を溶解して生成した110面の成長速度は、他の面とは著しく異なった結晶成長速度で成長した。しかし、110面に垂直な方向への成長速度がそれと相隣合わせた面C,Dより早く、そのことより10数分の成長で110面は消滅して、元の形状に戻っていた。そこで、(a)図で13分経過した時の結晶面に接している溶液過飽和濃度および結晶周辺の過飽和濃度分布を図示したものが、(b)、(c)図である。(b)図より明らかなようにその面に接している溶液過飽和度は結晶面の位置によって異なっていたが、特定結晶面に垂直方向の結晶成長速度は溶液過飽和度に関係なく一定であった。それは、溶液内の過飽和部分に相当する溶質は結晶表面に到着してもその場所で、結晶格子に組み込まれるのでなく結晶表面上を移動し、ステップやキンク・スクリュウデイスロケイション等によりエネルギ的に安定になっている場所に到着して結晶格子に組み込まれる成長機構モデルを支持する現象を示した。このことより結晶表面を移動して来た溶質がステップ等に組み込まれると、ステップの位置等は表面上を移動して来た溶質の拡散方向とは逆方向に移動してると考えられた(これはその面に光を照射し、その光反射面の移動を観察することで確認された。)。またこの時の結晶周辺溶液内過飽和濃度の分布を示す(c)図と(b)図の結晶成長速度を比較すると結晶面に垂直方向の成長速度は結晶周辺の過飽和濃度勾配と関係があると見做された。しかし、結晶成長速度の遅かった面A付近溶液の過飽和度勾配は小さかったが溶液の過飽和濃度が高くなっていて、そのことは面A上における2次元核発生の可能性が大きくなっているのでないかと考えた。そのことより、結晶成長速度の変化を長い目で見れば、面Aの結晶成長速度は再び大きな値に復活するのでないかと推測した。このように面Aの結晶成長速度の復活を考えると、成長する結晶面の活性が適度に増大するような操作条件を選定することが重要であると考えられる。

Bunnらの研究報告のみで、結晶成長現象の全てを論じることは出来ないが、成長している結晶周辺の析出成分の拡散は、結晶表面での結晶化現象に対して極めて重要な現象であると考えられる。これらを総括して結晶成長現象を考えると、成長している結晶周辺溶液内の溶質の拡散現象と、結晶表面で溶質が結晶格子に組み込まれる結晶表面段階の晶析現象の直列機構が容易に想定された。この両段階の現象速度が等しい時には、バランスのとれた結晶成長を期待できるが、この両機構は影響因子に共通のものもあるが、その関与は全く異なっており、独立した現象と考えられるので、それらのバランスのとれた操作条件で操作することは容易でないと推測される。 実際にはバランスが大きく崩れると核発生等が起り、それが自浄作用のように機能して、長期的にはバランスのとれた操作になってることがあると思う。また、それが効果的に作用しないと所望製品を安定して生産させることは出来ない。

3) 晶析装置内の結晶成長:

稼働している晶析装置内では結晶は過飽和溶液内で懸濁状態に保たれ、そこで所望粒

径の結晶に成長するように操作される。そのような状態で操作する場合、溶液内で発生する結晶核を無視出来るような状態で操作することが必要であり、そのためには操作過飽和度の精度高い制御が必要で、20世紀の半ば頃までこのような操作条件での結晶成長速度の報告は殆どなかった。このような結晶成長速度の研究が始まった頃は、2)の静置過飽和溶液内の結晶成長速度で扱ったように、結晶周辺の過飽和溶液内の拡散段階と、結晶表面における表面結晶成長段階に分けて研究された。前者に対しては、拡散操作の物質移動の相関式を適用して結晶成長段階の物質移動係数を相関し、また後者に対しては表面段階の結晶成長速度係数は溶液流動の影響を受けないとして相関し、それらを総括する方法で研究された。Hixson はこのような考えで、結晶成長速度を研究し、それより算出された物質移動係数を拡散操作で広く使われていた関係式で相関した。(詳細は次の引用論文を参照下さい。 Hixson,A.W., Knox,K.L.:Ind.Eng.Chem.,34,9,2144 (1951))Hixsonが実測した硫酸銅5水塩の結晶成長データより算出した拡散段階の物質移動係数より相関した点綴は図2に示され、式(1)が得られた。

図2 硫酸銅系における結晶成長速度の物質移動係数の相関図

(1) (1)

結晶表面段階の結晶成長速度係数については、金沢大学の谷本先生が東工大の藤田先生の研究室に居られた時硫酸銅系で研究された。先生はこの系の結晶成長速度のデータを測定し、そのとき同時に硫酸銅系の溶解速度データも取られ、溶解実験で求められた物質移動係数が結晶成長実験の拡散段階の物質移動係数と等しいとみなして、結晶表面段階の結晶成長速度係数を求められた。〈詳細は。谷本 明ら、化学工学、27,〈6〉、424(1963)を参照下さい。〉筆者も同様な方法を用いて塩素酸ソーダ系の研究をし、この谷本先生の方法とも関連して、詳細な研究を行った〈化学工学 29巻2号122(1965)参照〉。その一部は、この”ホームページ; 2004B−2,3 ”で扱うので関心のある人はそれを参照して下さい。

4) 晶析装置操作設計で考えられる結晶成長速度:

ここまで扱った結晶成長速度は推進力として過飽和度を決め、その過飽和度に対して操作温度・溶媒・不純物を含む溶液組成を決めてその操作条件における結晶成長速度を推算しようとするものです。この方法で推算した結晶成長速度は小規模のテストや、特殊な実験的研究には有効であるが、工業晶析操作で対象になる結晶成長速度の検討には必ずしも適した方法ではない。通常結晶成長速度の推算法を検討する研究では、そこで成長する結晶の品質は余り考慮されず、また、沢山の結晶が懸濁している晶析装置内の溶液過飽和度を所定の値に調整して操作するのは容易でなく、そのような操作をするためには更に別の研究を追加して行う必要がある。

工業晶析操作を考える場合 生産される結晶の品質、生産量が所望値になることが必要である。そのような結晶製品を生産できる晶析装置、操作を設計するには、所望品質の結晶を小型晶析装置で生産し、その時の結晶成長速度を求めることが有効である。 その時、同時に装置内結晶懸濁密度と結晶生産量も実測することが必要である。その実測値より所望粒径・品質の結晶を生産出来る装置内結晶懸濁密度、結晶成長速度、装置容積当たりの結晶生産速度を決定できる。 このようにして求めた装置容積当たりの結晶生産速度は、余り大きなスケールアップの影響を受けないので、そのままで工業装置装置の設計に適用できることは多い。

一方、工業晶析装置の生産効率を上げるためには晶析装置内の懸濁密度を出来るだけ大きくし、また結晶成長速度を大きく取れるようにすることが必要である。このような操作をすると、これらの数値をある特定値より大きくすると、結晶の品質が低下するようになるので、懸濁密度や結晶成長速度をこれらの特性値より大きくするような操作条件を選択できなくなることがある。この限界条件での操作が、その装置において製品を生産出来る最高生産能力となる。そこで、装置形式を変え、操作法を工夫することによって、装置の生産効率を大きくしても製品結晶の品質低下を防げることがある。そのような工夫をして増産を続け、限界に達した時が、最適装置の選定となる。この時決定された結晶成長速度は、操作過飽和度を指定して決定した結晶成長速度と一致することは殆どない。

5) むすび: これからの工業晶析で考えられる結晶成長速度:

晶析操作は安定した操作が可能な条件で操作してはじめて満足な結晶を生産することが出来る。しかし、装置内の結晶生産能力を高くするためには、少しでも過酷な操作条件に近かづけて装置内の有効結晶成長速度を大きくして、所望な製品を生産できるような操作法を開発することが重要である。通常このような過酷な条件で操作した時に問題なるのは、過剰な結晶核の発生による結晶品質低下である。それを防止するために、結晶核発生のための待ち時間を有効に利用する操作法を開発したり、ライプニングや結晶多形転の利用等が考えられるようになっているが、未だ限られた範囲に留まっている。その一方、機能性物質の生産に関心が高まるにつれて、結晶多形に関する研究も活発になり、種々のことが明らかになって、新しい効率のよい生産プロセスの開発に対する期待は高まって来ている。

|

![]()

![]()