![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 山田耕筰作曲の童謡 |

| 赤とんぼ あわて床屋 この道 砂山 ペチカ まちぼうけ |

| 三木露風の略歴 山田耕筰の略歴 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

【日本人の好きな童謡ベスト1】 燃える夕焼けの空に赤とんぼを見ると、つい口ずさむのがこの歌です。「あなたの好きな童謡はなんですか」と聞かれて、多くの人が『赤とんぼ』をあげます。日本人なら誰でも知っていて歌えます。昭和五十八年実施のNHK世論調査による「好きな童謡・唱歌ベスト20」の第一位でした。なぜ、これほどまでに日本人の心を打ち、時代を越えて愛唱されているのでしょうか。 【詩の初出】

・三木露風は、「赤蜻蛉」と題したこの詩を、最初は自身が童謡欄を担当していた児童教育雑誌『樫の實』(研秀社)大正十年(1921年)八月号に発表。 ・三木露風は、「赤蜻蛉」と題したこの詩を、最初は自身が童謡欄を担当していた児童教育雑誌『樫の實』(研秀社)大正十年(1921年)八月号に発表。

・次いで改訂して童謡集『眞珠島』(アルス)大正十年十二月十八日発行に収録。 ・さらに改訂して「赤とんぼ」と題して童謠詩人叢書―3―三木露風著『小鳥の友』(新潮社、大正十五年(1926年)十一月二十五日発行)に収録。 (註)『童謠詩人叢書』は、第一編が北原白秋、第二編が野口雨情、第三編が三木露風、第四編が西條八十、第五編が川路柳虹、第六編が白鳥省吾。叢書のうち、第四編・第六編は未刊。第四編は題目未定のまま、第六編は「花のテント」と題したが発刊されていない。  【作曲の経緯】 なぜ山田耕筰は童謠詩人叢書『小鳥の友』(新潮社)を三木露風から受け取ったのでしょうか。 大正二年、露風は川路柳虹、西條八十ら同士を集めて「未来社」を結成。耕筰は遅れて、大正三年に露風が主宰する「未来社」、大正九年には「牧神会」同人に加わった。そのため、露風は耕筰に『小鳥の友』を贈った。 当時の耕筰は、大正十五年九月から六年間、家族と共に神奈川県茅ヶ崎町に移り住んでいました。この六年間については、『ちがさきと山田耕筰~生誕120年記念~』(「山田耕筰」と「赤とんぼ」を愛する会)2006年6月9日発行に詳しく書いてあります。 ●「大正十五年十一月から昭和二年三月まで山田耕作は、夫人の母堂の住む神奈川県茅ヶ崎町に居を移した」=『三木露風』(霞城館、平成九年発行)p31は間違い。この五ヶ月間は童謡百曲を作曲した期間。 耕筰は、日本交響楽団(N響の前身)が分裂し、失意のどん底にいました。オーケストラ再生のために、茅ヶ崎町の家から毎日東京に通っていました。その汽車の中で、露風から贈られた『小鳥の友』の中の「赤とんぼ」に目を留め作曲したといわれています。 【作曲時期と発表】 楽譜には、昭和二年(1927年)一月二十九日と作曲日が書いてあります。『山田耕作童謠百曲集27赤とんぼ 三木露風作詞』(VOL.II。日本交響樂協會出版部刊、昭和二年七月十日発行)で発表しました。 【『山田耕作童謠百曲集』について】 <発行> 東京 日本交響樂協會出版部 <出版>昭和2年(1927年)6月15日から昭和4年(1929年)4月15日までに出版された。全5集(100冊 20冊ずつ帙(ちつ)入り)非売品 予約会員頒布制(各集4 円50銭 一括払い20円)各冊の裏表紙に「耕作百言」 恩地孝四郎装幀

<構成> 第1集(1927年6月10日刊) 第1曲~第10曲 北原白秋の詩による 第11曲~第20曲 野口雨情の詩による 第2集(1927年7月10日刊) 第21曲~第30曲 三木露風の詩による 第31曲~第40曲 川路柳虹の詩による 第3集(1927年11月15日刊) 第41曲~第50曲 北原白秋の詩による 第51曲~第60曲 野口雨情の詩による 第4集(1928年2月15日刊) 第61曲~第70曲 三木露風の詩による 第71曲~第80曲 西條八十の詩による 第5集(1929年4月15日刊) 第81曲~第92曲 北原白秋の詩による 第93曲~第100曲 野口雨情の詩による <成立経過> (Ⅰ)歌詞について 歌詞の多くを当時刊行されたばかりの新潮社版「童謠詩人叢書」(1926年6月~11月刊)4巻から得ている。 ・童謠詩人叢書-1-からたちの花 北原白秋著 1926 新潮社版 ・童謠詩人叢書-2-螢の燈䑓 野口雨情著 1926 新潮社版 ・童謠詩人叢書-3-小鳥の友 三木露風著 1926 新潮社版 ・童謠詩人叢書-5-鸚鵡の唄 川路柳虹著 1926 新潮社版 以上は、編集・校訂 後藤暢子『山田耕筰作品全集[9]』春秋社を参考にしました。 西條八十だけは『鸚鵡と時計』(赤い鳥社刊)1921年1月発行が使われている。

大正15年(1926年)夏の日本交響楽協会の内紛後、東京市麻布区新綱町から神奈川県高座郡茅ヶ崎町に住居を移す。『山田耕作童謠百曲集』の諸作品は、茅ヶ崎町と東京を往復する生活の余暇に創作されたといわれています。 全100曲のうち99曲の歌唱旋律が1926年11月8日から1927年3月24日までの約5ヶ月間に作られた(第83曲「漣(さざなみ)は」だけは1927年5月4日作曲)。 作曲に用いた5冊の詩集のうち4冊は紛失。現存する『童謠詩人叢書―5―鸚鵡の唄 川路柳虹著 1926 新潮社版』を見ると、余白に鉛筆で五線を引いて歌唱旋律が書いてある。まず、詩を読んで歌唱旋律を作り、その後、メロディを整理し、ピアノ伴奏付の『山田耕作童謠百曲集』(全5集)にまとめて出版したことがわかります。 (以上は、編集・校訂 後藤暢子『山田耕筰作品全集[9]春秋社を参考にしました。) ●『日本歌曲全集』(音楽之友社)解説書 畑中良輔著の「昭和二年五月、この百曲集は二十曲ずつ、詩人によって分けられ全五集が恩地孝四郎のデザインによる豪華な楽譜として出版されました。」と書いてある『山田耕作童謠百曲集』の出版開始年月の「昭和二年五月」は間違い。正しくは昭和二年六月から5回にわけて行なわれた。 ●上田信道著『謎とき名作童謡の誕生』(平凡社新書)94ページの「一九二七年(昭和二)に新潮社から出版したのが『山田耕筰童謡百曲集』で、」と書いてある「新潮社から出版」は間違い。新潮社から出版したのは三木露風著『小鳥の友』。正しくは『山田耕作童謠百曲集』の出版は日本交響樂協會出版部刊です。 昭和五年、山田耕作は名前を「耕作」から「耕筰」に改名しました。 『山田耕作童謠百曲集』は昭和二年発行なので「耕作」になっています。 ●多くの出版物 が『山田耕筰童謡百曲集』と記載しているのは間違い。 続いて『山田耕作童謠百曲集』(普及版 略譜附)全五巻(日本交響樂協會出版 部刊)を発行しました。装丁は恩地孝四郎。 『山田耕作童謠百曲集 普及版 Ⅱ』昭和三年五月十日発行には三木露風作詞の「赤とんぼ」など十曲と、川路柳虹作詞の十曲が掲載されています。

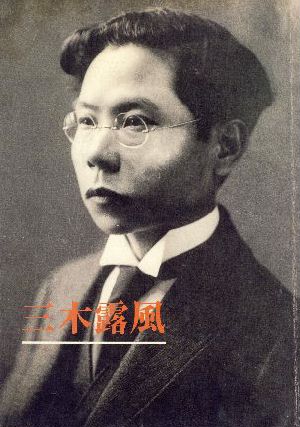

【作詞の経緯】 三木露風は、大正四年・六年と北海道函館のトラピスト修道院を訪れ、これをきっかけに、1920年(大正九年)五月から1924年(大正十三年)六月(三十一歳から三十五歳)までの四年間、 修道院に招かれて国語教師をしました。洗礼も受け、詩作に宗教色が強まりました。「赤とんぼ」の詩は、 「私の小さい時のおもいでである」と露風は書き残しています。これらの貴重な資料は『三木露風』(霞城館)平成九年発行(30頁)で見る事ができます。 満五歳の露風は、祖父に引き取られ少年時代を龍野で過ごしました。 ●阪田寛夫著『童謡でてこい』には「7歳で母と別れ」と書いてあります。藤田圭雄・著『東京童謡散歩』には「露風六歳のとき」と書いてあります。 年齢が文献によりさまざまなのは、日本には満年齢と数え年があるからです。 【詩の解説】 以下は、露風が書き残した資料による(「森林商報」六十九号。及び「埼玉県立熊谷高等学校講演記録」 ) 作詩は大正十年で、処は、北海道函館付近のトラピスト修道院。窓の外の竿の先に、じっととまっている「赤とんぼ」を見て、 故郷の兵庫県龍野で幼い自分を背負ってくれた子守娘を思い出して、自分の事を書いたものです。 一番の「負はれて」については、勘違いをしている人が多いようですが、「追われて」ではありません。 露風の母が頼んでおいた子守娘に自分が「背負われて」赤とんぼを見ているということです。子守娘を「姐や」と呼びました。 歌詞からは、「姐や」に寄せる信頼、ぬくもりが感じられます。それは、「いつの日か」遠い幼児期の思い出です。 二番の「山の畑」は露風の家の北の方、裏の山の畑に桑の木がありました。 「桑の實」は初夏に赤くなり、その後黒く熟します。口に入れると甘酸っぱいプチプチした感じの小さな実です。 「姐や」はその「桑の実」を採って「小籠に摘んで」くれました。過去の幼少期の思い出は「まぼろし」のようになったというのです。 三番の面倒を見てくれた「姐や」は、十五で嫁に行ったと聞かされ、「便り」が途絶えました。 結びの四番は、この詩を作っている現在、赤とんぼが竿の先にとまっていたので、十二歳のころに作った俳句「赤蜻蛉とまつてゐるよ竿の先」を歌いこみました。 【露風の雅号】 露風の雅号は、「風」に吹かれてこぼれる、はかない「露」の美しさに心を惹かれて、その美しさを喜ぶ気持ちからつけたといいます。 【教科書の扱い】 ・『五年生の音楽』(文部省)昭和二十二年発行では、タイトルは「赤とんぼ」で、四分の三拍子、変ホ長調に移調してあります。 作詞 三木露風、作曲 山田耕筰と書いてあります。 「十五で、姐やは、嫁にゆき、・・・」の三番を省略して掲載しました。 現在の婚姻制度では、十五歳の結婚は認められていませんので、三番がカットされ歌われない事があります。 この詩は、起承転結になっているので、続けて四番まで歌ってこそ意味をなすものです。 面倒を見てくれた「姐や」は、十五で嫁に行ったと聞かされ、「便り」が途絶えました。 三番には、少年期の露風の孤独や哀しみが込められています。露風の一番書きたかった部分です。三番を削除してしまうと、楽しい思い出だけを歌った歌になってしまいます。 この三番は、『赤とんぼ』がみんなに愛唱される重要な意味を持っているのです。 ・『小学生の音楽6』(音楽之友社)三十三年発行では、参考曲として扱われています。ここでも、三番は省略されています。 ・『音楽6』(音楽之友社)四十年発行でも、参考曲。変ホ長調、四分の三拍子、♩=60。 三番が省略されているので、指導書の「歌詞について」は次のような解説になっています。 “いなかによく見かけられる平凡な情景を歌ったものであるが、短い詩の中に、幼時へのなつかしい回想の情がよく表わされている”。 二部合唱に編曲がしてある。この曲で美しいハーモニーを味わう指導をした。音域が広いので高音、低音がむらのない同一音色で歌えるようにすることが大切です。 ・『音楽6』(教育出版)四十四年発行も三番は省略されています。 【平成二十一年版教科書の扱い】 教科書会社の判断により六年生、五年生、四年生で扱っている。 ・『小学生の音楽6』(教育芸術社)では、四番までの歌詞を掲載。楽譜は掲載されていない。 ・『音楽のおくりもの5』(教育出版)では、変ホ長調、四分の三拍子、♩=60。楽譜と四番までの歌詞が掲載されています。 ・『新しい音楽4』(東京書籍)では、へ長調、四分の三拍子、♩=63~69ぐらい。楽譜と四番までの歌詞が掲載されています。 原曲にそろえてヘ長調にしたのでしょうが、最高音Fは高すぎる気がします。 【歌唱表現(1) アクセントについて】 『赤とんぼ』は、日本人の心を打ち誰でも知っていて歌えます。 人の口から口へ伝えられ愛唱されてきました。しかし、楽譜の指示どおりに「表情豊かに」歌うのは非常に難しいです。 歌い始めの低音から高音へ一オクターブ半もあり、歌詞のアクセントや、言葉のまとまりがメロディーラインと合っていないためです。 一番を歌って気付くのは、「あかとんぼ」の「あ」にアクセントが置かれていて、現在の言葉のアクセントと違っていることです。 阪田寛夫・著『童謡でてこい』(河出文庫、平成二年発行)22頁にくわしく書いてあります。 “この歌は四番まであるので、「からたちの花」とは違って、どの言葉にもアクセント通りにふしをつける原則は適用できなかった。 そこでやむを得ずある場所では目をつぶって逆アクセントのふしも書いた。しかし、面白いのは二行目の「あかとんぼ」だ。いまでは、 あかとんぼ、羽をとったら、とんがらし などと歌われているが、この歌ができた頃、東京地方では多くアカトンボと話されていたのである。 つまり名曲「赤とんぼ」は当時のアクセントの傾向を今もって示す生きた記念碑なのだ。山田耕筰は当時の日本で恐らくただ一人、 近代音楽の技法を身につけて、これを作品に駆使できた作曲家で、音楽の表現を言葉の抑揚と結びつけて考えようとした先駆者だった。 しかし、まさかアクセント自体が時代と共に変わろうとは考え及ばなかったのであろう。 三木露風は兵庫県竜野町(今は市)に生まれて、七歳で母と別れ、十六歳まで白壁の多い この静かな城下町にくらした。 白秋と共に早熟な天才で、同じ明治四十二年にそれぞれの第一詩集『邪宗門』と『廃園』を発表している。この年露風は二十歳、白秋より四歳年下だが、 二人を合わせて「白露時代」などと呼ばれた。歌詞の第四節に小学校五年生で作った俳句をうたいこんだ、 童謡「赤とんぼ」は大正十年の作。作曲は昭和二年。これが多くの人々の口に乗って歌われるまでに、なおニ十数年かかった。その間にアカトンボがアカトンボに変っていた。” <「赤とんぼ」の古いアクセント> 「あかとんぼ」のアクセントは、現在の標準語では「かと」を一番高い音で発音します。そこで、「赤とんぼ」の歌の「あかとんぼ」はアクセントを無視しているのではないかと言われていました。 しかし今では、この歌が生れた当時、山田耕作が活躍していた東京では「あ」を一番高く発音していたということがわかっています。『新明解日本語アクセント辞典』(三省堂)によると、「あかとんぼ」は、古くは「あ」にアクセントがあったと書かれています。 【歌唱表現(2) ハミングの導入】 自己陶酔しやすい歌なので、全体のテンポが遅くならないように気をつけて歌うとよいでしょう。 四番の後は、ハミングをするとどうでしょうか。大空を自由に飛ぶ赤とんぼになった気分になり、メロディーのすばらしさがよくわかります。 この短い旋律をもとに、三宅榛名が「<赤とんぼ>変奏曲」というみごとなピアノ曲を作曲しています(『こどものためのピアノ曲集―日本のうた変奏曲集』(カワイ出版、昭和56年出版)。 【歌唱表現(3) さらりと歌う】 『赤とんぼ』は、歌う人それぞれの故郷や幼年時代への郷愁を誘い、心に美しい茜色の詩情をくりひろげてくれます。 山田耕筰は、当時はベルリン留学から帰った大作曲家でした。日本の交響楽団を育て、歌曲も数多く作曲しました。本格的に童謡の作曲に力を入れたのが『赤とんぼ』を作曲した頃のようです。 昭和四十年(1965年)十二月二十九日、心筋梗塞のため八十歳で亡くなりました。 十一月初旬、聖路加国際病院に入院した時の担当医師は、日野原重明氏です。耕筰は「自分の曲は、オペラのように歌うのではなく、もっとさらりと歌うのだ」と言っていたそうです (平成十二(2000)年七月・玉川大学にて日野原重明氏講演より)。 『赤とんぼの謎』、赤とんぼをいろんな歌手が歌った音源がCDになっています。 (キングレコード。KICG3080) 【三木露風の略歴】 『三木露風』(霞城館・編集)平成九年発行を参考  ・明治二十二年(1889年)六月二十三日、兵庫県揖西郡龍野町八番屋敷(現・たつの市上霞城(かみかじょう)百一番地)で生まれました。本名は「操(みさお)」といいます。露風の父「節次郎」は九十四銀行に勤務し、漢詩を作り書を好んでいました。母「かた」は鳥取池田藩の家老・和田邦之助の二女で、その重臣の堀正の養女となり、十六歳で三木家に嫁ぎました。 ・明治二十二年(1889年)六月二十三日、兵庫県揖西郡龍野町八番屋敷(現・たつの市上霞城(かみかじょう)百一番地)で生まれました。本名は「操(みさお)」といいます。露風の父「節次郎」は九十四銀行に勤務し、漢詩を作り書を好んでいました。母「かた」は鳥取池田藩の家老・和田邦之助の二女で、その重臣の堀正の養女となり、十六歳で三木家に嫁ぎました。・明治二十八年(1895年)二月、父の放浪が続き、家庭をかえりみることがなかったため、母は離婚して弟の「勉(つとむ)」を連れて鳥取の実家に帰ってしまいました。当時まだ満五歳の露風は、祖父の「制(すさむ)」に引き取られ養育される。祖父は旧藩の寺社奉行であったが、初代龍野町長、九十四銀行頭取でもあった。漢学の造詣が深く、露風は六歳から漢学を覚え神童と呼ばれました。七歳の時、母代わりの「子守り姐や」を失い、十歳の時、祖母の「トシ」が他界しました。十六歳まで龍野町で過ごしました。 ・明治三十四年(1901年)、龍野高等小学校十二歳、新任教師松本南楼の感化を受けて句作をする。この頃の作に「赤蜻蛉とまつてゐるよ竿の先」がある。 ・明治三十六年(1903年)、県立龍野中学校(現・県立龍野高等学校)に首席で入学。 ・明治三十七年(1904年)、十一月に龍野中学校を中退。岡山県の私立中学閑谷黌(しずたにこう)に転学したものの、三十八年七月、僅か八ヶ月で退学し上京する。 ・明治四十年(1907年)、五月に早稲田大学高等予科文学科へ入学、九月に退学。次々と詩を発表し、詩人として高い評価を得ていました。 ・明治四十一年(1908年)、母は新聞記者の「碧川企救男(みどりかわきくお)」と再婚して遠く北海道の小樽に住んでいました。三月、碧川が東京転勤となり碧川一家が上京した。弟と共に、母に会いに行った。しかし、母は経済的に露風を援助する余裕はなかった。  ・明治四十二年(1909年)九月五日、出版した詩集『廢園』(光華書房)が認められ、北原白秋と並んで白露時代と呼ばれる一時代を築きました。 ・明治四十二年(1909年)九月五日、出版した詩集『廢園』(光華書房)が認められ、北原白秋と並んで白露時代と呼ばれる一時代を築きました。・明治四十三年(1910年)九月、慶應義塾大学本科に転入学したものの、翌年除籍。 ・明治四十四年(1911年)四月一日、祖父死去、七十八歳。 ・大正二年(1913年)、同志を集めて「未來社」を結成。川路柳虹(かわじりゅうこう)、西條八十、服部嘉香、柳沢健などがおり、後に山田耕筰も参加した。 ・大正三(1914年)年一月、「栗山なか」と結婚。 ・大正四年と六年、北海道函館のトラピスト修道院を訪れる。 ・大正七年(1918年)九月十六日、弟、病気療養のため上京していたが死去した(1892年5月~1918年9月)。二十五歳の若さだった。 ・大正九年(1920年)、五月から大正十三年(1924年)六月までの四年間、北海道函館のトラピスト修道院に招かれて国語教師をしました。妻を伴い赴任。そして夫婦で洗礼を受けました。この頃から作詩に宗教色が強まりました。「赤とんぼ」は、大正十年(1921年)ごろ、この修道院で窓の外の赤とんぼを見て、故郷の龍野で幼い自分を背負ってくれた「子守姐や」を思い出して書いたものです。 ・大正九年十月七日、家を出て神戸に住んでいた父が死去。 ・大正十年(1921年)、児童教育雑誌『樫の實』(研秀社)八月号に「赤蜻蛉」が掲載される。次いで改訂した「赤蜻蛉」を童謡集『眞珠島』三木露風著(ARS)大正十年十二月十八日発行に収録。 ・大正十三年(1924年)、三十五歳の時、修道院を辞して上京。 ・大正十五年(1926年)十一月二十五日、さらに改訂された「赤とんぼ」がポケット版の童謠詩人叢書―3―三木露風著『小鳥の友』(新潮社)発行に収録される。これを露風は山田耕作に送った。 ・昭和三年(1928年)七月、東京府北多摩郡三鷹村牟礼(現・東京都三鷹市牟礼)に新居を構えました。 ・昭和三十七年(1962年)一月十四日、母「碧川かた」九十一歳で死去。 ・昭和三十九年(1964年)十二月二十一日、三鷹市下連雀郵便局から外に出た所を、タクシーにはねられた。脳内出血のため二十九日に亡くなりました。満七十六歳でした。 交通事故は、三木家の菩提寺「如来寺」へ「年末の志」を送金しての帰りだった。「露風のうしろ姿が左右さだまらず、避けようと努めたが果せず事故を起こしてしまった」(運転手の言葉)。 (註)文献により、満年齢のものと、数え年齢のものがあります。 【「赤とんぼ」のトンボはアキアカネか】 学問上では「アカトンボ」という種類はなく、トンボ科アカネ属の昆虫をさし、日本には約二十種いる。 アキアカネ、ナツアカネ、ミヤマアカネ、ショウジョウトンボ、ハッチョウトンボ、コノシメトンボ、マイコアカネ、ベニトンボ、リスアカネ、マユタテアカネ、ヒメアカネ、シマアカネ、ネキトンボなどの仲間が一般に「赤とんぼ」と呼ばれている。  「アキアカネ」は、代表的な赤とんぼ。アカネ(茜)は赤い染料をとる植物のことで、茜色をさす。したがって、アキアカネという和名は「秋の赤とんぼ」という表現になる。 「アキアカネ」は、代表的な赤とんぼ。アカネ(茜)は赤い染料をとる植物のことで、茜色をさす。したがって、アキアカネという和名は「秋の赤とんぼ」という表現になる。気候に敏感で、夏は山に生息し、秋の気配とともに里に降りてくる「旅するトンボ」である。夏の初め、暑さを避けるように山に向かったアキアカネは、体もミカン色で、羽もやわらかく、どことなく弱々しい感じですが、秋になり平地にもどり水辺へ向かうアキアカネは成熟して、オスは真っ赤なお腹をしています。メスは黄褐色のままが多い。羽がキラリと光ります。産卵は、オスとメスが「おつながり」をしたままおこなわれます。前がオス、後ろがメスです。水の中に卵をうみ落とします。 アカトンボや多くのトンボは、高い草や棒などの先に止まる習性があります。『赤とんぼ』の歌では「とまつてゐるよ、竿の先。」とあります。見晴らしの良い場所を縄張の拠点にして活動しているのです。 棒の先に止まっている時も、羽は左右に広げたままです。でも、着地直後や、あたりを警戒している時、安心している時などによって、羽のようすが違います。頭をクルクル動かして、まわりのようすをうかがい、危険がないとわかると、羽をハの字のように下に下げます。 露風が、函館のトラピスト修道院で見た赤とんぼ、故郷の龍野で見た赤とんぼは、アキアカネといわれていますが、はたしてどのトンボだったのでしょうか。 【加藤・海沼コンビの「赤とんぼ」は、これだ】 歌・川田孝子。コロムビアC89。 楽譜を提供してくださったのは、北海道のレコードコレクターの北島治夫さん。 「加藤省吾・作詞、海沼實・作曲の「赤とんぼ」、同名異曲の隠れた名曲だと私は思います」(北島)。

【質問】 “「赤とんぼ」の<赤とんぼ>と<あかとんぼ>が混在している理由を教えて下さい”という質問が来ました。(2014年8月20日) 大正十五年発行の『小鳥の友』の「赤とんぼ」を見ると、「起承転結」になっている詩の「起」は<あかとんぼ、>で、「結」では<赤とんぼ。>になっています。さらに質問にはありませんが、「起」は「夕焼、小焼の、」であり、「結」では「夕やけ、小やけの、」と書いてあります。 藤田圭雄が『童謡の散歩道』(日本国際童謡館)と季刊『どうよう』第4号(昭和61年1月発行)に、これに関する答えに相当する論文を発表しています。大勢の人が疑問に思うからでしょう。 ≪名作を語る「赤蜻蛉」藤田圭雄≫

(註1)弥吉氏の研究=昭和五十五年、梅花女子大学の弥吉菅一教授の「露風の『赤蜻蛉』に関する一試論」という論文のこと。注目したいのは、活用した論文が神戸女学院の藤木和代学生のものであると書いてある事です。 (註2)藤田圭雄の「赤蜻蛉」の文中には、間違いがあります。 ●“「赤蜻蛉」の『夕焼、小焼のあかとんぼ』の方は、まぼろしの赤とんぼで『夕やけ小やけのあかとんぼ』の方は現実の赤とんぼだなどという特別な観念があったとは思えない。”の部分は間違いで、大正10年発行の『眞珠島』の詩の場合、『夕やけ小やけの赤とんぼ』が正しい。 <類似の質問> ・斎藤信夫の千葉県成東町城跡公園の自筆の歌碑は「静かな しずかな 里の秋」です。斎藤信夫著『童謡詩集 子ども心を友として』に収録されている詩は「しずかな しずかな 里の秋」です。 ・巽聖歌が書いた「たきび」の色紙は、「かきねの垣根のまがりかど たきびだ焚火だ落葉たき」です。これに対し、疑問に思う人があるようで、質問をうけたことがあります。 藤田圭雄の論文の最後に書いてあるように、「同一文字や表現をなるべく避けようという修辞上の意図」でしょう。 ・漢詩、漢文、国語の教師であった中村雨紅は、「夕燒小燒」から始まり、「夕焼小焼」、「夕焼け小焼け」「夕やけ小やけ」と、歌碑、色紙、詩集に、さまざまに書いています。時代が進み、その場に合わせて書き分けたのでしょう。 若き日の私、池田小百合は、これに悩まされたことがありました。書き分けた深い意味はないようです。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||

【詩の発表】 【詩の発表】北原白秋は、詩を雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社)大正八(1919)年四月号に発表しました。 昔話をベースにしたバラード(物語詩)の代表作。 この時のタイトルは「あわて床屋(どこや)」。 詩は「「兎(うさぎ)ァ怒(おこ)るし、蟹(かに)ァ耻(はぢ)ゥかくし、」となっています。 【童謡曲譜の誕生】 赤い鳥社は、大正八年四月号の奥付の左側に、一ページ大で、<「赤い鳥」童謡の曲譜募集>の広告を出しました。作曲を一般から募集したのです。 次の五月号で選者(成田為三、近衛秀麿)を発表。いずれも山田耕筰から推薦された。近衛はまだ、東京帝大文学部入学前だった。 (註)近衛は大正八年三月、学習院高等科卒。大正八年九月、東京帝国大学文学部入学。当時は九月入学。六月十五日までに入学願書提出。 五月号からは「赤い鳥曲譜集」のページができました。最初の楽譜(「赤い鳥曲譜集」その一)は、「かなりや」西條八十作歌 成田為三作曲です。詩の「かなりや」のタイトルの下には、(「赤い鳥」曲譜その一)と書かれていました。

【一般公募で最初の作曲者】 一般公募による入選曲で、『赤い鳥』大正八年六月号で発表されたのが、石川養拙(ようせつ)の「あわて床屋」の曲でした。石川養拙は、埼玉県浦和町仲町出身。詩のタイトルは「あわて床屋(とこや)」、タイトルの下には(入選曲譜その一)と書いてある。 タイトルを「あわて床屋(とこや)」にしたのは、歌詞の二行目の「床屋(とこや)でござる。」にそろえたのでしょう。 同じ『赤い鳥』大正八年六月号に、選者・成田為三の募集作曲選評が載っています。「応募曲七十二篇の中から、石川君の「あわて床屋」を選抜して、巻頭に推奨しました。但し曲中書き落としと思はれる個所に、私が手を入れておきました。・・・」。 この時の詩は「兎(うさぎ)ゃ怒(おこ)るし、蟹(かに)ゃ耻(はぢ)ょかくし、」となっている。これは、楽譜に 「うーさぎや おこるし かにやはぢよ かくし」と書いてあるので同じにしたのでしょう。 (入選曲譜)として掲載された楽譜は、メロディーのみ十二小節で伴奏が付いていません。

【成田爲三の伴奏譜】 石川養拙の曲はメロディーだけだったので、後に成田爲三が伴奏を書いて、大正十二年二月に発刊された「赤い鳥」童謡 第弐集(赤い鳥社)に収録。これには、原作曲 石川養拙、伴奏曲 成田爲三と書いてある。 しかし、『赤い鳥』(赤い鳥社)大正十三年七月号などに掲載されている赤い鳥社出版圖書の広告には『童謡第一集』『童謡第二集』『童謡第三集』いずれも作曲(成田爲三)と書いてある。 ●そのため、「あわて床屋」は成田爲三が作曲したと勘違いされ、沢山の出版物が出てしまいました。 ●海沼実著『童謡 心に残る歌と その時代』(NHK出版)には「大正八(1919)年四月に詩が発表され、同年六月に「入選曲譜その一」で応募曲七二編から選択、翌年の三月に曲譜が発表されています」と書いてありますが、「翌年の三月に曲譜が発表」は間違い。曲譜は『赤い鳥』(赤い鳥社)大正八年六月号で、(入選曲譜その一)として発表。当時は大変な評判となり、山田耕筰が「あわて床屋」を作曲して発表するまでは、よく歌われていました。ちなみに「翌年の三月」=「大正九年三月号」の『赤い鳥』(赤い鳥社)を見ても、「あわて床屋」関連の記事はありません。この「翌年」の記載は、文献として多くの出版物で使われてしまいました。 【演奏会についてⅠ】 石川養拙の「あわて床屋」は、大正八年六月十四日、神田美土代町の青年会館で開催される「赤い鳥」一周年記念音楽会で歌われることになり、『赤い鳥』大正八年七月号の巻頭に、一ページ大の広告が出ています。 ●その広告には「あわて床屋 作曲 成田爲三」と書いてある。これは、「作曲 石川養拙」の間違いです。このため、「あわて床屋」は成田爲三が作曲したと勘違いされて、沢山の出版物が出てしまいました。 ●広告は河内紀・小島美子共著『日本童謡集』(音楽之友社)でも見る事ができますが、以下のような理由で広告には説明が必要です。この広告を見た人は、「あわて床屋」は、「大正八年六月十四日、神田美土代町の青年会館で開催された「赤い鳥」一周年記念音楽会で歌われた」と勘違いする可能性があります。 ところが、音楽会は、実際には六月二十二日に帝国劇場で開催されたのです。プログラムには、「赤い鳥」一周年記念 山田耕作氏歓迎 出征日本軍隊慰問と書いてあります。「赤い鳥」一周年記念音楽会だけでなく、大がかりになったので、日時や場所が変更になったのでしょう。 また、『赤い鳥』大正八年八月号の通信欄にもプログラムの内容が掲載されています。 (註・山田耕作は、ドイツ・ベルリンに留学、ベルリン王立アカデミー高等音楽学院に入学し、作曲を学んで帰国しました。)

【変更の伝え方は不明】 以上のように、当初予定の「赤い鳥一周年記念音楽会」は、日時と場所が変更されました。しかし、その変更が雑誌には出ていません。多くの人々に、どのように変更が伝えられたのでしょうか。チケット売場で告げられたのでしょうか。調査して判明しました。「かなりや」参照。 【演奏会についてⅡ】 石川養拙作曲の「あわて床屋」は、大正八年六月二十二日に帝国劇場で開かれた「赤い鳥」一周年記念の音楽会で演奏されました。 合唱 少女諸君 伴奏佐藤節子夫人 (い)かなりや(西條八十氏)成田爲三氏 (ろ)あわて床屋(北原白秋氏)石川養拙氏 (は)夏の鶯(三木露風氏)成田爲三氏。 発表当時は明るく歯切れが良く、子供が喜んだと大変評判が良かったようで、これは、『赤い鳥』(赤い鳥社)大正八年八月号の通信欄で見る事ができます。 <通信欄 音楽会の感想> ・北原氏の「あわて床屋」は一番少女たちにもよくはまり、面白く歌へたであらうと思ひました。(西條八十) ・童謡は大さう面白うございました。その中でも二番目の「あわて床屋」が一とうよかつたやうに感じました。節の歯切れがよくて、子供の耳には、ことに面白かつたらうと思ひました。最後の「うぐひす」は少し唱歌じみてゐると思ひました。(青木健作) ・「あわて床屋」といふのは、文句の浮かれた陽氣なのに對して、調子がいやに生眞面目で平凡だから、それが甚だふさはしくないと思ひました。もつとおどけた俗めいた、ふしまはしにしたら、きつと良かつたらうとその時思ひました。(野上豊一郎) ・いかにも、のんびりしていい氣持で聞き惚れました。音樂の事は解りませんが、作曲も作歌もしつくりと合つてゐたと思ひます。あゝしたものは家庭の音樂にしたいと思ひます。あれから帰つて早速、子供たちに、「あわて床屋」を、あのふしで歌はせて見ました。子供たちも、たどたどしいふし廻しで喜んで歌つてをります。(本間久雄) ・全体の感じから言へば、「あわて床屋」が、歌と曲とがよく調和して、一番面白く聴かれました。(南部修太郎) ・「あわて床屋」では、「兎や気がせく、蟹や慌てるし、早く早くと客あ詰めこむし」といふところが好きです。(安倍能成) ・「あわて床屋」は歌詞と曲とがよく合つてゐると思ひました。只、チヨツキンナのところが、少し調子が堅い上に、變化が乏しいので、あんなに何度も繰り返されると少し耳障りでした。(江口渙) <白秋の感想> しかし、石川養拙作曲の「あわて床屋」を、白秋は気に入らなかったようです。『赤い鳥』(赤い鳥社) 大正八年九月号の通信欄には次のように書いています。 「音樂會の日、少女達の合唱はたいへん可憐に感じました。・・・曲の作者石川氏に申し上げたいことですが、「あわて床屋」は、私の氣持とは、可成相違しているように感じました。どうしても童謡は作曲しないで、子供達の自然な歌い方にまかせてしまった方が、むしろ、本当ではないかとも思はれます」(北原白秋)。 このように書いている白秋でしたが、いろいろな人がほめて口ずさんでいるのを知ると、悪い気はしなかったようです。作曲を禁止することはありませんでした。 石川養拙作曲の「あわて床屋」は、唱歌調で歌い回しや音程が難しく、現在ではほとんど歌われることがありません。のちに作られた山田耕筰の「あわて床屋」とは全く違う歌です。 ただし、音楽教育研究会が編集して好評を博したという『幼児歌曲集』(1954年、音楽教育社)の続編、『幼児歌曲集 2』(1960年、音楽教育社)には石川作品が収録されています。この歌曲集1・2には山田耕筰の「あわて床屋」は収録されていません。 【童謡集に収録】 白秋の詩は、童謡集『トンボの眼玉』(アルス、大正八年十 月十五日発行)に収録。 (註)実際の発行日は大正八年十一月十六日。印刷後奥付手書きによる訂正。北原印あり。 タイトルは「あわて床屋(とこや)」で、「床屋(とこや)でござる」にそろえてある。「兎(うさぎ)ァ怒(おこ)るし、蟹(かに)ァ耻(はぢ)ょかくし、」となっている。

(註)『トンボの眼玉』(アルス 大正八年)は旧漢字を使用している。原本は国会図書館蔵。 この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方から「あわて床屋」のページなどの画像をメールで送っていただきました。ありがとうございました。(2016年5月23日) 【『トンボの眼玉』か『とんぼの眼玉』か】 童謡集『トンボの眼玉』の表紙には書名はなく、箱表紙と本扉は『トンボの眼玉』であり、中扉および奥付の前ページは『とんぼの眼玉』となっている(収録詩のタイトルは「蜻蛉の眼玉」)。アルス社の広告では『トンボの眼玉』もあるが『とんぼの眼玉』が多い。籔田義雄著の「著書目録」でも『とんぼの眼玉』としている。装幀者が『トンボの眼玉』としたことも推測できます。 【白秋も童謠詩人叢書を出版】 三木露風は、大正十五年(1926年)十一月二十五日に新潮社から発行されたポケット版の童謠詩人叢書の一冊として『小鳥の友』を出版しました。それが『童謠詩人叢書―3―小鳥の友 三木露風著 1926 新潮社版』です。「赤とんぼ」が掲載されています。露風は出版された本を山田耕筰に贈りました。この事は、よく知られています(「池田小百合なっとく童謡・唱歌」事典の「赤とんぼ」の項目を参照してください。) ポケット版の童謠詩人叢書は、第一編が北原白秋、第二編が野口雨情、第三編が三木露風、第四編が西條八十、第五編が川路柳虹、第六編が白鳥省吾で、各人が編集して出版しています。叢書のうち、第四編・第六編は未刊。第四編は題目未定のまま、第六編は「花のテント」と題したが発刊されていない。 白秋も、ポケット版の『童謠詩人叢書-1-からたちの花 北原白秋著 1926 新潮社版』を出版しています。発行日は大正十五年(1926年)六月十五日。 藪田義雄著『評伝 北原白秋』(玉川大学出版部)の「著書目録」には、「からたちの花 童謡詩人叢書Ⅰ 新潮社 大正十五年六月。(昭和十五年十二月、新潮文庫として刊行)。」と書いてあり、確認できます。白秋は、出版した本を山田耕筰に贈りました。 【山田耕筰『あわて床屋』を作曲】 山田耕筰が『あわて床屋』を作曲したのは、昭和二年一月七日でした。 『山田耕作童謠百曲集46 あわて床屋 北原白秋作詞』(VOL.III。日本交響樂協會出版部、昭和二年十一月十五日発行)で発表。(註・『山田耕作童謠百曲集』については、『赤とんぼ』参照)。 【白秋が気に入った理由】 耕筰は、コミカルでおもしろい曲にしあげました。ハサミの音を効果的にいかした旋律は、作詞者の白秋も気に入りました。 白秋は、全七連の詩を書きました。この時、すでに三行六連に終わりの部分を繰り返した二行を付加した、曲を想定した詩になっています。これは、驚くべきことです。 耕筰は、白秋が意図したように六番までを同じメロディーで繰り返し、白秋が付加した二行は、三小節の短いコーダ(曲の終結部)として作曲しました。二回出てくる「為方なくなく穴へと逃げる。チヨッキン、チヨッキン、チヨッキンナ。」は、同じメロディーですが、歌い方も、ピアノ伴奏も全く違う演奏をするように指示がしてあります。白秋が思っていたように耕筰は作曲したのです。詩と曲がピッタリ合っています。まさに名曲です。 【山田耕筰の信念】 「山田耕筰の童謡は難しくて子供には歌えない」。「これも童謡なの?」と誰でも抱く疑問に、耕筰は次のような言葉を書き残しています。 「真に子供の核心に触れた芸術的童謡、たとえ児童が完全に理解し得る面は狭いにしても、児童は児童なりの直観によって、或程度の深さまでその芸術的内容をかなり的確に感知することが出来るにちがいありません。」 耕筰は『山田耕作童謠百曲集』を、「童謡」として発表しましたが、音楽的水準が高かったため、今では「歌曲(リート)」として歌われています。子供たちに聴かせたい曲ばかりです。

【山田耕筰『あわて床屋』歌唱の考察Ⅰ】 「石鹸」と書いて「しやぼん」と読みます。「シャボンを」をひとまとまりの言葉として「しゃぼんをーーとかーし」と歌います。「しゃぼんーーを」と「ん」を延ばして歌う人もありますが、それは間違いです。  【山田耕筰『あわて床屋』歌唱の考察Ⅱ】 初出の「蟹ァ耻ゥかくし、」は、童謡集『トンボの眼玉』(アルス)大正八年発行に収録の際、「蟹ァ耻ょかくし、」に改訂しました。「かにァーはーぢょーかくーし」と歌います。「蟹ァ耻ょかくし、」=「蟹は耻をかくし」と同じ意味です。 【二種類ある詩】 以上でわかるように、二種類の詩があるのです。雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社)大正八年四月号掲載のタイトルは『あわて床屋(どこや)』で、「蟹ァ耻ゥかくし、」。もう一つは、童謡集『トンボの眼玉』(アルス)大正八年発行に収録のタイトルは『あわて床屋(とこや)』で、「蟹ァ耻ょかくし、」。今歌われているのは、タイトルが『あわて床屋(とこや)』で、「蟹ァ耻ょかくし、」の詩です。

【モデルの床屋】 モデルになった床屋について、白秋は何も書き残していません。しかし、白秋いきつけの床屋と考えられているのは、小田原市本町にある老舗の「伊勢谷・いせたに」(伊勢谷理容館)です。 白秋は、この詩を作った大正八年、小田原に住んでいました。おしゃれな白秋は、浜を散歩した後、ここに立ち寄って散髪をしてもらっていたのではないかと思われています。

白秋は、大正七(1918)年三月五日から、大正十五年五月一日までの八年間小田原市に住んでいました(小田原町御幸浜の養生館に住む。現・小田原市本町)。明治三十七年の春に上京以来、亡くなるまでの間に転居を繰り返していますが、小田原の伝肇寺境内に初めて自分の家を建てました。 雑誌『赤い鳥』の編集にも関わり、今歌われているほとんどの童謡を、この時期に書きました。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||||||||||||||

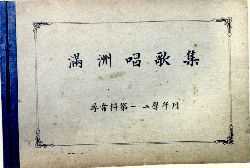

【『満洲唱歌集』に掲載の経過】 この歌は、ロシア民謡と思っている人もいるようですが、ロシア式のまきを燃やす暖炉をテーマに北原白秋が作詩したものです。 「ペチカ」は、もともと旧・満洲(中国東北部)を意識して作られた作品です。この地域は、二十世紀初頭ロシアの勢力下にありましたが、日露戦争(1904~1905年)後は、日本が進出し、南満洲鉄道の権利もロシアから受け継ぎ、多くの日本人が移住しました。 【満洲の唱歌教科書】 参照  現地の南満洲教育会は、日本人学童のために『満洲唱歌集』を編纂することにして、日本内地の作詞家(北原白秋、野口雨情、島木赤彦、巌谷小波など)や作曲家(山田耕作、大和田愛羅、信時潔、岡野貞一、小松耕輔、船橋栄吉、大塚淳、島崎赤太郎、楠美恩三郎、弘田龍太郎、梁田貞、中田章など)に唱歌の制作を依頼しました。「ペチカ」もその内の一曲です。 白秋の詩に、大正十二年(1923年)十二月に山田耕作が作曲しました。 詩と曲は同時に大正十三年(1924年)八月三十一日刊行の南満洲教育会教科書編輯部編『満洲唱歌集/尋常科第一・二学年用』(大連東亜図書)に掲載されました。「まちぼうけ」も同じ唱歌集に掲載されています。 ●『NHK日本のうた ふるさとのうた100曲』(講談社)の記述「大正十四年(1925年)、南満洲教育会副読本に発表」は間違い。 ●『原典による近代唱歌集成』解説・安田寛著「旧満洲の唱歌」では、「尋常小学第一・二学年用」と書いてあるが、「尋常科第一・二学年用」が正しい。

最初の詞の第三連は「もう ぢき はる よ」で、北原白秋が後に『子供の村』に収録したのと違います。 曲は、一音符一語主義で作られ、日本語の抑揚に忠実なメロディーです。最初の曲譜を見ると、速度記号は四分音符=66と指定、変ホ長調で始まり、「むかし むかしよ」の後半で変ホ短調に転調、直後に変ホ長調に戻って終わります。子供用の唱歌集なので、こまかい表情記号や歌い方の指定などは、フェルマータ以外は、ほとんどありません。 後の楽譜に耕筰が指定したという、「ペチカ」ではなく「ペィチカ」という読み方の指定もありません。  【詩集『子供の村』に収録】 【詩集『子供の村』に収録】白秋はその原詩を、大正十四年(1925年)五月五日、自らの詩集『子供の村』絵入童謡 第六集(アルス)の「子供の冬」という総題のもとに収録しました。 【詩について】 詩は、「雪のふる夜」は「たのしい」となっているので、北国の冷たい風を感じさせません。「ペチカ」が温かい雰囲気をかもし出します。 ・一番は昔話での団らん。 ・二番は焼き栗売りの声が聞こえます。 ・三番は春の到来を待ち望んでいます。 元の「もう ぢき はる よ」が、「ぢき春来ます」と変えられました。この歌詞の改変は『子供の村』刊行の半年前に発行されたセノオ・ヤマダ楽譜1033 番(女声3部合唱版 1924年)で既になされていました。 「いまに楊も 萌えましよ」は、「もうすぐ、ヤナギの芽も出るでしょう」という意味です。 ・四番では訪問客があります。 ・五番は来客を交えての語らいでしょうか。 厳しい冬の生活を楽しんでいる人々を表したものです。七・七調と「よ」を生かした白秋独特のリズムを持った詩です。

【曲について】 以下の楽譜は北原白秋著『白秋全童謡集Ⅴ』(岩波書店)1993年2月26日発行の 「白秋童謡曲譜集」掲載のものです。楽譜の校訂は佐藤亘弘によるとあります。山田耕筰の何年の楽譜をもとにしたのかは、記述がありません。 しかし、この楽譜は後藤暢子が編集・校訂した『山田耕筰 作品全集』第7巻(春秋社版、1991年)と同じでした。この『作品全集』第7巻には校訂資料および校訂について詳細な記述がありました。それによると、セノオ・ヤマダ楽譜1033番(女声3部合唱版1924年)の後に発売された独唱用初版『ホームソング3』(東京 イデア書院発行、1925年9月1日)を基本にし、日付記載のない自筆楽譜(独唱版・ヘ長調)や、1949年までの資料にもとづいています。 変ホ長調だったのが、ニ長調に下げられています。速度記号は四分音符=66と指定。 歌い方の指示が細かく書かれています。耕作の曲の特長です。速度や表情の指示の違う楽譜も流布していますが、それらは1950年以降に発行された楽譜です。 「むかしむかしーよ」で、ニ長調からニ短調に転調しています。半音下げられた音が心温まる魅力的なドラマにしています。耕作が工夫をこらしたこの部分は、実際に一般の人が歌うには音が取りにくい。うまく歌うには、何度も練習が必要です。 最後の「ペチカ」の「カ」の終わらせ方、音階の第五音で終わっているのも見事です。余韻を残し、歌に広がりを持たせています。そのため曲全体は、たった六小節なのに、幻想的な世界に誘われます。 白秋の詩が変えられたので、楽譜の言葉も「じきはるきます」となっています。

【「ペィチカ」の楽譜】 「ペチカ」を耕作が「ペィチカ」と表記した楽譜もあります。 後藤暢子が編集・校訂した『山田耕筰 作品全集』第7巻(春秋社版、1991年)の記述によれば、独唱用初版『ホーム・ソングス3』(イデア書院 1925年9月1日)は「ペチカ」で、『山田耕作歌曲選集 白秋篇I』(日本交響楽協会出版部 1928年10月10日)で「ペィチカ」と改められましたが、春秋社版旧版全集第4巻(1930年11月20日)で「ペチカ」に戻されました。『山田耕筰名歌曲全集』第1巻(日本放送出版協会 1950年4月25日)と『山田耕筰全集』第3巻(第一法規出版 1964年2月20日)で再び「ペィチカ」。 ▼以下の楽譜は『山田耕筰全集』第3巻(第一法規出版 1964年2月20日)

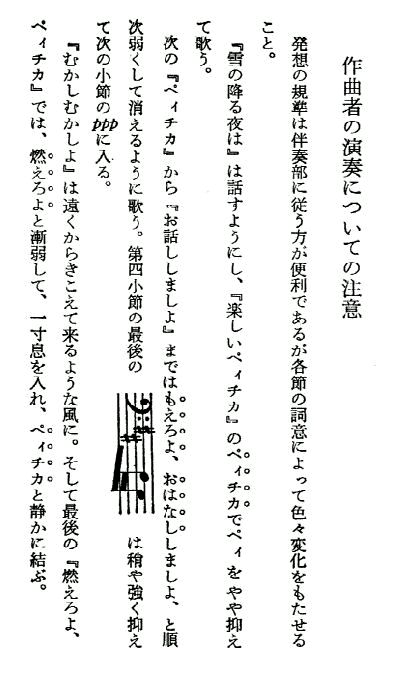

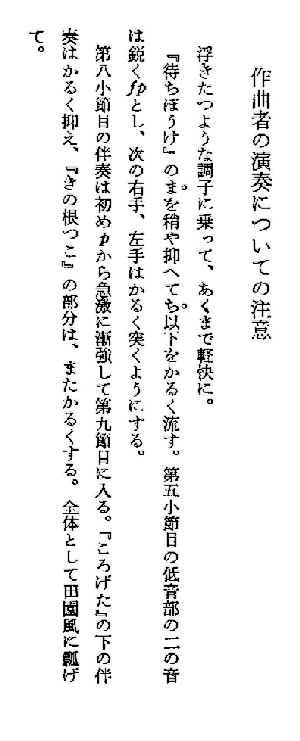

・白秋の詩のページの三番は「もうぢき春よ」そして「ペチカ」となっています。 ・楽譜のタイトルは『ペチカ』で、一番の歌詞だけが書き込んであります。 ・二長調。速度や表情の指示が変えてあります。速度記号は、ゆるく、しずかに八分音符=84になっています。この速度だと言葉をはっきり歌う事ができます。 ・楽譜の歌詞付けは「ペィチカ」。ロシア語を調べてみると「печка」で、この発音をカナで表すと「ピェーチカ」です。「ペチカ」とも「ペィチカ」ともなりません。レコードやCDでは、「ペ・チ・カ」「ペィ・チ・カ」「ぺー・エチ・カ」と歌っているものがあります。 コンサートなどで歌う場合、どの楽譜を使うかプログラムに記すと良いでしょう。  【作曲者の演奏についての注意】 『山田耕筰全集』第3巻(第一法規出版 1964年2月20日)には、山田耕作が歌い方を書いています(18ページ)。 この演奏上の注意は藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫)でも見る事ができますが、一部伴奏について(「第四小節の最後~入る」まで)が欠落しています。この部分は演奏上重要です。 <カウンターテナー米良美一の意見> 「本物の火の暖かさを感じる暖炉が大好きです。「ペチカ」と歌わずに「ペイチカ」と歌うと、その暖かさが表現できます。愛する人と暖炉の前で過ごしながら歌ってあげたい歌です」。 「ペチカはシベリアや北欧など、寒さの厳しいところで発達したレンガ製の大きな炉で、建物の一部になっており、ロシアでは、パン焼きから、室内の暖房、換気にまで使われた。 レコード化されたのは大正十五年十月で、藤原義江が吹き込んでワシ印レコードより発売された」。 (註)以上は、米良美一編『日本のうた300、やすらぎの世界』(講談社)による。タイトルは「ペチカ」で、歌詞は「もうじき春よ」。 【与田凖一編『日本童謡集』でのあつかい】 与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)にも詩と楽譜が掲載されています。 白秋の詩は、―『子供の村』大14・5、タイトルは『ペチカ』、三番は「じき春来ます。」そして「ペチカ」となっています。 (註)この『日本童謡集』は、「今の子供たちでも読めるように現代かなづかいに改めてあります」。ですから、『子供の村』掲載の時の「ぢき春来ます」が「じき春来ます」に変えられてしまっています。それでも『子供の村』大14・5と書いてあります。 山田耕作の楽譜が掲載されています。 見ればすぐわかりますが、簡易伴奏譜です。 「むかしむかしーよ」の部分は、一般の人でも歌えるようにピアノ伴奏右手が歌のメロディーを弾いて、音が取れるようになっています。だれが編曲したかは書いてありません。 この楽譜は「家中みんなが楽しむ」には良いでしょうが、本格的な演奏会には、使えません。楽譜のタイトルは『ペィチカ』で、一番の歌詞だけが書き込んであります。タイトルを勝手に『ペィチカ』としたのは誰なのでしょうか。 メトロノーム記号があります。ゆるく・しずかに【M.M.四部音符=66】。 メロディーにはテヌートが一ヶ所とフェルマータが二ヶ所あるだけで、山田耕作の楽譜の特長である速度や表情の指示は書いてありません。歌詞づけも「ペィチカ」となっています。

【教科書での扱い】 【教科書での扱い】 ・教育出版『音楽のおくりもの5』平成21年発行(平成16年検定済)。タイトルと歌詞は「ペチカ」。 ・東京書籍『新しい音楽6』平成21年発行。タイトルと歌詞は「ペチカ」。三番の歌詞は「じきはるきます」。 【歌も国策に協力】 現実の満洲の冬は、山野も凍るといわれるほど寒さの厳しい世界でした。楽しい温かい家庭を描いたこの歌は、その苦しい生活を、喜びに変える役割を託されていました。 満洲事変は昭和六年(1931年)九月十八日、「満洲国」建国宣言はその後のことです(1932年3月1日)。日本政府は「満洲国」に20年間で五百万人の日本人を移住させるという「満洲開拓移民推進計画」を打ち立て、これに基づいて満洲の地に全国から開拓民が送られました。 最も多かったのが長野県で、全国の約14%を占め、ニ位の山形県の約2.6倍の多さでした。長野県からの実際の送出数は32,992人とされています(長野県開拓自興会「長野県満洲開拓史」より)。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||||||

【初出】 【初出】南満洲教育会教科書編輯部からの依頼によって北原白秋が作詞し、山田耕作が作曲した唱歌。 南満洲教育会教科書編輯部編『満洲唱歌集』尋常科第一・二学年用(大連 東亜図書)大正十三年(1924年)八月三十一日発行に掲載。歌詞と楽譜(歌唱旋律のみ)、同時発表。 タイトルは「まちぼうけ」で、歌詞も楽譜も「せつせと」と書いてある。楽譜は♩=100、変ホ長調(Es Dur)、四分の四拍子。 子供にわかるように楽譜の下に数字譜がついている。

【中国の民話(伝説)】 <「韓非子」について> “中国、戦国末の思想家で韓非(かんぴ ?~前二三三)という思想家がいました。韓非子(かんぴし)は、その敬称です。この人の言説を集めた書があります。その中に「守株待兎(しゅしゅたいと)」という農民の失敗談が載っています。北原白秋は、この伝説をもとにして、「待ちぼうけ」の詩を書きました。”(川崎洋著『心にしみる教科書の歌』(いそっぷ社)抜粋)。 (註)韓非子(紀元前約280年~前233年)は、紀元前三世紀の中国戦国末期、韓の思想家。 <「守株待兎」のあらすじ> ある日、百姓の男が、せっせと畑を耕していた。すると突然、そこへ兎が飛んで出て、木の根っこにぶつかり、男は思わぬ獲物にありついた。これに味をしめ、それからは、毎日働かないで獲物の現れるのを待った。 通りかかった人が訊ねた。「こんな所にすわって何をしているのか?」男は声をひそめて答えた。「大声をたてないで。兎がまた切り株にぶつかるのを待っているのだ」。 男はそれ以降兎を待ったが、ついに待ちぼうけをくい、畑は荒野になり、寒い北風が吹いて来た。男は、みんなの笑いものになった。 (註)故事成語「守株待兎(株を守って兎を待つ)」は、<古い習慣を固持して、時勢に対応する能力がないこと>を教えるためのもの。 【作曲】 作曲年月日:大正十二年(1923年)十二月、東京(東中野)。自筆譜タイトル「待ちぼうけ」、ヘ長調(F Dur)。(『山田耕筰作品全集』第7巻 独唱曲3(春秋社1991年)編集・校訂 後藤暢子の校訂報告による)。 “山田耕筰の鉛筆書きの初稿は「せつせこ」と書いてある。”(藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫)による)。 (註)藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』や『童謡の散歩道』の表記は「せっせと」「せっせこ」です。ただし、昭和二十一年(1946年)の現代かなづかい告示以前は、促音の「っ」を「つ」と区別しない表記が普通でした。戦中・戦前の楽譜や文献は「っ」も「つ」と表記されています。 初出『満洲唱歌集』は、♩=100、変ホ長調(Es Dur)、四分の四拍子。全体的に八分音符できざんでいて、八分休符が三ヶ所あり、半拍遅れて歌い出すようになっている。それまでの唱歌には使われなかった十六分音符や八分休符によって、軽快なリズムがかもし出されている。これが曲を美しくしている。最後がミの音で終わっているので余韻が残る。 (註)八分休符の三ケ所使用は「ペチカ」でも共通です。 日本語の持っているアクセントや感じを、美しく表現するために、工夫がこらされている。芸術的に優れているので、一流の声楽家たちが音楽会で歌っているほど。話をするように歌うのがよいでしょう。 “『セノオ・ヤマダ楽譜』では「せつせと」、それ以後はまた「せつせこ」になっている。白秋と耕筰は仲が良すぎて、互いに自分勝手な訂正をしているようだ。”(藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫)による)。

『山田耕筰全集』3 歌曲3(第一法規)1964年2月20日発行  掲載の詩:タイトル「待ちぼうけ」、「せつせこ」 掲載の詩:タイトル「待ちぼうけ」、「せつせこ」掲載の楽譜:タイトル「待ちぼうけ」、「せつせこ」 かるく、流れるように ♩=132、ニ長調(D dur)、四分の四拍子。 <作曲者の演奏についての注意> ← 『山田耕筰作品全集』第7巻 独唱曲3(春秋社1991年)編集・校訂 後藤暢子 掲載の詩:タイトル「待ちぼうけ」、「せつせこ」。詩の後に『子供の村』と書いてある。 掲載の楽譜:タイトル「待ちぼうけ」、「せつせこ」。楽譜の右上に1923年(作曲年)と書いてある。Allegretto leggiero ♩=100、ニ長調(D dur)、四分の四拍子。 【詩集『子供の村』に収録】 繪入童謠 第六集『子供の村』(アルス)大正十四年(1925年)五月五日刊行。「子供の夜話」という総題の最後に収録した。タイトルは「待ちぼうけ」で、詩は「せつせこ」と書いてある。詩の最後に註がある。 註。これは滿洲の傳説です。滿洲の教育會用童謠として作ったものです。 (註)実際は中国の民話(伝説)から題材をさがした。北原白秋が小田原に住んでいた時に作ったバラード(物語詩)の代表作。 少國民詩集『滿洲地圖』(フタバ書院成光館)昭和十七年(1942年)九月一日刊行。「新京から国境まで」という総題の中に『子供の村』より再録。タイトルは「待ちぼうけ」で、詩は「せつせと」と書いてある。(以下、引用文の下線は池田小百合による) 【「せつせこ」か「せつせと」か】 「ある日、せつせこ、野良かせぎ」 「ある日、せつせと、野良かせぎ」の二通りがある。 初出は、南滿洲教育會教科書編輯部編『滿洲唱歌集』尋常科第一・二學年用(大連東亜図書)大正十三年(1924年)八月三十一日発行に掲載。歌詞と楽譜には「せつせと」と書いてある。 ・『子供の村』(アルス)大正十四年(1925年)五月二十日発行に掲載。「せつせこ」 ・『日本新童謠集』(アルス)昭和二年(1927年)七月三十一日発行に掲載。「せつせこ」。 ・『作曲白秋童謠集』(改造社)昭和四年(1929年)十月三日発行に掲載。「せつせと」 ・『白秋全集』第十巻「童謠集 第二」(アルス)昭和五年(1930年)四月十四日発行に掲載。「せつせと」 ・『白秋童謠讀本』(采文閣)昭和六年(1931年)十ニ月五日発行に掲載。「せつせと」 ・『待ちぼうけ』(春陽堂少年文庫)昭和八年(1933年)四月発行に掲載。「せつせと」 ・『白秋詩歌集』(河出書房)第五巻 昭和十六年(1941年)四月二十日発行に掲載。「せつせと」 ・『滿洲地圖』(フタバ書院成光館)昭和十七年(1942年)九月一日発行に掲載。「せつせと」 ・『國引』(帝國教育會出版部)昭和十八年(1943年)七月三十一日発行に掲載。「せつせと」。 <児童文学者の藤田圭雄説> “この童謡は『子供の村』以降、『日本新童謡集』『作曲白秋童謡集』『(アルス版)白秋全集 第十巻(童謡集第二)』『白秋童謡読本六年生』『待ちぼうけ』『白秋詩歌集Ⅴ(童謡集Ⅰ)』『満洲地図』『国引』と全部で九冊に収録されている。この九冊の中、「せつせこ」というのは『子供の村』と『日本新童謡集』だけで、それ以後の七冊は全部「せつせと」だ。そうなると、満洲での初出はどうだか知らないが、『子供の村』に収録の時「せつせこ」にしたのだが、後で「せつせと」に直したと考えてもいいようだ”『白秋全童謡集』Ⅴ(岩波書店1993年)抜粋。 “『大言海』や『広辞苑』にも当たってみましたが、そこには「せっせと」はありますが、「せっせこ」という用法はありません。「せっせこ」というのは、一種の方言か、稚拙語でしょう。童謡では、こうした、辞書には出てこない方言的な言葉も生かされる場合もあります。”(藤田圭雄著『童謡の散歩道』(日本国際童謡館、1994年10月29日発行)抜粋)。 “白秋は他にも「路つくり」「映画の父つァま」で「せっせこ」という言い方をしているが、はっきりそうときめているわけではない。”(藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫)による)。

<池田小百合の考察> 作曲に使われた北原白秋の詩原稿は紛失して見ることができないが、「せつせこ」と書いてあったと推測できる。なぜなら、その詩を受け取った山田耕作が作曲した鉛筆書きの初稿は「せつせこ」と書いてあるからだ。 南満洲教育会教科書編輯部は、『満洲唱歌集』尋常科第一・二学年用に掲載する時、歌詞も楽譜も「せつせと」にした。「せつせと」を正しい表現としたのでしょう。 白秋は、『子供の村』と『日本新童謡集』に「待ちぼうけ」を収録した。当然、「せつせこ」と自分で書いた初稿を掲載した。後日、『満洲唱歌集』を見た白秋は、「せつせと」と書いてあるのに気がつき、以後の出版物は全て「せつせと」に訂正した。 “与田凖一氏は、「せっせと」だと思っていたが初版本の『子供の村』を見て自著の『岩波文庫版日本童謡集』も「せっせこ」に改訂したという。” “大正十四年小学四年生の時、奉天の小学校で向坊隆(東大総長)、久野洋(慶応塾長)、山中慣(松屋社長)、衛藤潘吉(東大教授)、安部公房氏らと一緒にこの歌を歌ったという山下智氏から、「絶対にせっせとだ。今更せっせこなどとして私ども老人を嘆かせないでほしい」という手紙が来た。”(藤田圭雄著『童謡の散歩道』(日本国際童謡館)抜粋)。 「せつせこ」「せつせと」の両方の出版物があるので、歌も両方で歌われています。ダーク・ダックスは、「せっせこ」と歌った。 『三省堂国語辞典』には「せっせと」はありますが、「せっせこ」という用法はありません。「せっせと」(副詞)=休まず、いっしょうけんめいにおこなうようす。「せっせとはたらく」。 「どじょっこ ふなっこ」の「こ」について、“この歌の、何ともいえない味わいは、「こ」にあります。氷(すが)こ、どじょっこ、ふなっこ、童(わらし)こ、鬼こ、木(こ)の葉こ、舟こ、天井(てんじょ)こ・・・。文法の上では接尾語と呼ばれ、名詞などに付いて、小さいものの意を表したり、親愛の情を示したりします。”川崎洋著『心にしみる教科書の歌』(いそっぷ社)による。 【サトウハチロー作詞「シャベルでホイ」】 サトウハチロー作詞、中田喜直作曲の童謡「シャベルでホイ」の中に「せっせこ」という表現がある。この曲では「せっせこ」という表現は違和感なく歌われている。

【満洲の唱歌教科書】 <「南満洲鉄道」(満鉄)について> 明治三十八年(1905年)日露戦争に勝利した日本は、ポーツマス条約により、ロシアから、東清鉄道・南部支線(旅順―長春間、後の満鉄線)の経営権や遼東半島の先端部(大連、旅順など・関東州)の租借権などを獲得する。日本による「満洲(現・中国東北部)経営」の始まりである。 主体となったのが翌1906年に設立された半官半民の国策会社「南満洲鉄道」(満鉄)だ。満鉄は、鉄道事業のみならず、製鉄、炭鉱、埠頭、ホテルなど幅広い事業を展開。多くの日本人が住む鉄道付属地の行政を担い(1937年まで)、学校や病院、住宅を建て、教員の養成まで行った。 それまで、軍閥が割拠する荒野だった満洲は、日本によるインフラの整備によって、鉱工業、農業が振興し、人口は飛躍的に増加して行く。内地からも新天地での成功を夢みて多くの人たちが海を渡り、終戦前には軍人・軍属を除き、約百五十五万人の日本人(関東州を含む)が満洲に住んでいた。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌8」産経新聞オピニオン2011年5月22日抜粋)。 <南満洲教育会について> 南満洲教育会は、明治四十二年(1909年)八月五日に満洲の初等・中等学校教職員で組織された。 日本人による満洲の教育には、満洲人教育と日本人教育との二系統があり、満洲人教育は日露戦争の最中の1904年十二月に金州に設立された金州南金書院民立学堂によってはじまり、日本人教育は1906年五月の大連尋常高等小学校の開設によって始まった。 1905年、日本はアメリカの仲立ちでロシアと結んだポーツマス条約(日露講和条約)によって旅順(りょじゅん)・大連の租借、長春(ちょうしゅん)以南の鉄道と附属地の権利を得た。 その後、満洲における日本人による教育は、遼東(りょうとう)半島の南西端の日本の租借地では、1906年に旅順に設置された関東都督府が、南満洲鉄道附属地では同年に設立された南満洲鉄道が経営することになった。 南満洲教育会とは、関東都督府が廃止されたあとの関東庁と南満洲鉄道が設立した初等・中等学校教職員が組織したものであった。(『原典による近代唱歌集成』掲載、解説・安田寛著「旧満洲の唱歌」抜粋)。 <南満洲教育会教科書編輯部について> 南満洲教育会の事業のひとつに教科書編輯があった。編者、発行者は南満洲教育会教科書編輯部。 満洲の教育を主導したのも、また満鉄である。大正十一年(1922年)には、関東州を所管する関東庁との共同出資で「南満洲教育会教科書編輯部」を設立。内地とは全く違う気候・風土を持った満洲の地に即した国語、地理、理科など独自の教材編纂に乗り出す。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌8」産経新聞オピニオン2011年5月22日抜粋)。 <独自の唱歌を作った理由> 教科書編輯部員で、後に児童文学者として「コタンの口笛」などの作品を残した石森延男は満洲独自の唱歌の必要性についてこう語っている。 「(満洲の子供たちは)『井戸』という言葉もわからず、『田んぼ』『縁側』も『梅雨』も見たことがない。『(村祭)村の鎮守の神様』、『(故郷)小鮒釣りし かの川』と歌っても、満洲にはないので、わからない・・・郷土愛を養うためには、満洲らしい風物や習慣、伝説、四季感といったものになじませねばならない」。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌8」産経新聞オピニオン2011年5月22日抜粋)。 (註)満洲では独自の唱歌教科書が作られたので、内地の尋常小学唱歌「故郷」などは掲載されなかった。満洲育ちの子供たちが「故郷」を覚えて歌ったのは、内地に帰ってから。満洲らしい伝説という事で「まちぼうけ」が作られた。 外地(台湾、朝鮮、満洲)でも統治初期は内地(日本)と同じ唱歌を使っていたが、広大な荒野が続く満洲では「田植」もサラサラ流れる「小川」もない。現地生まれの子供たちにとって「イメージできない歌詞」を歌っても、楽しいはずはない。最初に異議を唱えたのは現場の教師たちであった。「これ(内地の唱歌)では子供たちが楽しく歌えないではないか。独自の唱歌を作らねばならない」と。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌13」産経新聞オピニオン2011年6月26日抜粋)。 こうして現地の自然や動植物、歴史や伝統風俗を織り込んだ独自の唱歌が作られることになった。推進したのは、高い志と情熱を持って新天地に渡った日本人の教育者や現場の教師たちである。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌1」産経新聞オピニオン2011年4月3日抜粋)。 ・『満洲唱歌集』(全三冊)は日本人小学生を対象にした教科書。それぞれ二十曲ずつ、計六十曲の収録。いずれは内地にもどるのではなく、満洲経営の主体となる人材を育てる、郷土愛を育む役割を担っていた。 「尋常科第一・二学年用」が大正十三年(1924年)初版発行。 <主な掲載曲> 「かれは」作詞者不詳、山田耕筰作曲。 「まちぼうけ」「ペチカ」北原白秋が作詞し、山田耕筰が作曲した唱歌。 「尋常科第三・四学年用」が大正十五年(1926年)三月二十七日初版発行。 <主な掲載曲> 「やなぎの春」北原白秋作詞、山田耕筰作曲の唱歌。 (註)『満洲唱歌集』ではタイトルは「やなぎの春」。詩集『子供の村』に収録の時、白秋が「やなぎのわた」に改題した。 山田耕筰もそれに従い「やなぎのわた」とした。 戦後、山田耕筰名歌曲全集に収録された際に「やなぎのわたの」と再改題された。 (『山田耕筰作品全集』第7巻 独唱曲3(春秋社1991年)編集・校訂 後藤暢子による)。 「おきな草」作詞者、作曲者不詳の唱歌。 「ばふんころがし」作詞者、作曲者不詳の唱歌。 「石炭くべませう」作詞者不詳、大和田愛羅(あいら)作曲の唱歌。 「大連」作詞者、作曲者不詳の唱歌。 「尋常科第五・六学年用」が昭和二年(1927年)初版発行。 <主な掲載曲> 「春のゆくころ」作詞者不詳、作曲は楠美恩三郎(くすみおんざぶろう)の唱歌。三拍子で書かれた唱歌。 「鴨緑江」作詞、作曲者不詳の唱歌。三拍子で書かれた唱歌。流行歌風、あるいは国民歌謡風な曲想。 第一期(全三冊)の評価がよくなかったため、第二期の唱歌集では南満洲教育会教科書編輯部の編輯部員や現場の教師などが新たに数多くの満洲唱歌を作った。 それは郷土色あふれる唱歌だった。現地のお正月やお祭りに登場するコミカルな踊りを歌った「たかあし(高脚)をどり」、子供たちが大好きだった地元のお祭り「娘々祭(にゃんにゃんまつり)」、満洲っ子にかかせないスケートの「リンク」など。これらの曲は知名度は低かったが、見た事もない景色を歌った内地の唱歌を歌うのに比べて、楽しく歌うことができた。特に第三学年用に収録された「わたしたち」(作詞者不詳、園山民平作曲)は、満洲っ子に愛唱された。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌9」産経新聞オピニオン2011年5月29日抜粋)。 ・『初等唱歌集』(全六冊)満洲人小学生を対象にした教科書。歌詞は、中国語のものと日本語のものとが混在。全部新に作製したもの。 <巻一(1925年)の主な掲載曲> 「鑼鼓(どらと太鼓)」中国語の歌詞の作詞者、作曲者は不詳の唱歌。 <巻二(1926年)の主な掲載曲> 「小麻雀(こすずめ)」作詞者、作曲者不詳の中国語の歌詞による唱歌。 「円跳舞(輪になって踊ろう)」作詞者、作曲者不詳の中国語の歌詞による唱歌。 最初の二小節の旋律が日本の童謡「七つの子」と同じ。 <巻三(1926年)の主な掲載曲> 「小小雪花(可愛い雪花)」中国語の歌詞の作詞者、作曲者は不詳の唱歌。 <巻四(1927年)の主な掲載曲> 「紅葉」中国語の歌詞の作詞者、作曲者は不詳の唱歌。中国風の印象を与える歌。『尋常小学唱歌』の「紅葉」とは違う作風のもの。 <巻五(1928年)の主な掲載曲> 「春歌(春の歌)」作詞者、作曲者不詳の中国風唱歌。中国版の「春が来た」と言える。 「踏歌(足拍子)」作詞者、作曲者不詳の中国風唱歌。 「望小山」作詞者、作曲者不詳の短音階で書かれた唱歌。 <巻六(1929年)の主な掲載曲> 「寒月(冬の月)」中国語の歌詞の作詞者、作曲者は不詳の唱歌。 ・『初等唱歌集補充教材』(上下二冊)は『初等唱歌集』巻一および巻二の補充教材として、特に編纂したもの。 <上巻(1929年)の主な掲載曲> 「駄簍(竹籠)」作詞者、作曲者不詳の中国語の歌詞による唱歌。 <下巻(1930年)の主な掲載曲> 「小小星(小さな星)」作詞者、作曲者不詳の中国語の歌詞による唱歌。 ・『満洲新中等唱歌』(全二冊)は昭和二年十月奉天高等女学校で開催された、満洲中等学校音楽科教員協議会の決議に基づき満洲中等学校第一学年および第二学年教科用に編集したもの。曲は欧米のものと編纂者が作曲したものとある。 <第一学年用(1937年)の主な掲載曲> 「西比利亜の冬」作詞者、作曲者不詳の唱歌。 <第二学年用(1937年)の主な掲載曲> 「このごろ」作詞者、作曲者不詳の唱歌。民謡を意識した作曲になっている。 (註)以上の曲の楽譜は『原典による近代唱歌集成』原典印影Ⅳで見ることができます。 【満洲と日本人】 二十世紀初頭ロシアの勢力下にあったが、日露戦争(1904~1905年)後は、日本が進出し、南満洲鉄道の権利もロシアから受け継ぎ、多くの日本人が満洲に移住しました。遼東半島の南、関東州は日本の租借地(いわゆる植民地)となり、ダルニーは大連と改名されました。 満洲には日本人学校が設立され、日本人の子供たちが日本と同じように小学校に通った。日本の唱歌教育と同じように満洲でも小学唱歌教育が行われた。南満洲教育会は、日本人学童のために『満洲唱歌集』を編纂することにして、日本内地の作詞家(北原白秋、野口雨情、島木赤彦、巌谷小波(いわやさざなみ)など)や作曲家(山田耕作、大和田愛羅、信時潔、岡野貞一、小松耕輔、船橋栄吉、大塚淳、島崎赤太郎、楠美恩三郎、弘田龍太郎、梁田貞、中田章など)に唱歌の制作を依頼した。依頼にあたっては相当額の作詞・作曲料が教科書編輯部から支払われた。 こうした知名度優先の方向性には教科書編輯部内部にも異論があった。編輯部員で、後に満洲の唱歌を数多く送り出すことになる園山民平(満鉄の視学委員(指導主事)を勤めていた)は、内地の巨匠たちの多くが満洲の土地を知らないことを危惧していた。「歌詞にしても曲譜にしても、満蒙の景物に接しない内地の名家が、果たして真に満洲の子供に適した郷土材料を作成することができるのか・・・」と。 実際に、園山の不安は的中した。教育現場で、巨匠たちが作った唱歌の評判は、あまりよくなかった。満洲色が薄いことに加えて、子供たちには「難し過ぎる」という批判も聞こえて来た。 代って満洲の唱歌を書いたのは園山民平や石森延男ら、教科書編輯部に属する教育者や音楽家、さらには現場の教師たちだった。園山は、満洲各地を回って土地のメロディーを採譜したり、現場の教師の声を聞き、多くの唱歌を作曲した。 (産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌8」産経新聞オピニオン2011年5月22日抜粋)。 <園山民平について> ・明治二十年(1887年)に島根県楯縫郡(のち簸川郡)鳶巣村(現・出雲市東林木町)に生まれた。東京音楽学校(現・東京芸大)甲種師範科を卒業後、同校研究科作曲部に進学(授業補助)後、明治四十四年から沖縄県師範学校や宮崎県立高等女学校で教員を務めた。 ・大正十一年(1922年)大連へ渡り南満洲教育会教科書編輯部員として、『満洲唱歌集』などの編輯を担当し、自らも「わたしたち」「娘々祭(にゃんにゃんまつり)」(作詞は村岡、作曲は園山)、「こな雪」(作詞者不詳)ほかの満洲唱歌を作曲している。 ・多くの満洲唱歌を作った園山民平は、戦後、かつて教鞭を執った宮崎に引き揚げ、宮崎民謡の収録に力を注いだ。死後に作品集ができた。 ・昭和三十年(1955年)に逝去。享年六十七歳。 【満洲国】 昭和七年(1932年)三月~昭和二十年(1945年)八月、中国東北部につくられた日本の傀儡(かいらい)国家。元首は清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀(ふぎ1906年~1967年)。満洲国は民族協和(満洲民族、漢民族、蒙古民族、朝鮮民族、日本民族)の国民国家として日本政府が主導で建国した。1945年八月、対日参戦したソ連軍により占領され、「満洲国」は消滅した。 【『満洲唱歌集』その後】 大正十三年から昭和二年発行の『満洲唱歌集』は、昭和七年以降、大幅に改訂された。昭和七年以降の改訂では、『満洲唱歌集』は各学年別に再編され発行されている。『満洲唱歌集』尋常小學第一學年用は昭和七年四月二十三日発行(わらべ館(鳥取市)蔵)。この際、巨匠たちの唱歌は一部を除いてバッサリ切られてしまった。「ペチカ」はこの時に外れている。 昭和七年に改訂された『満洲唱歌集』尋常小學第二學年用(昭和七年三月二十五日初版発行/昭和七年八月二十五日再版発行)では、「まちぼうけ」はハ長調の楽譜が掲載されています。 満洲の唱歌集は、昭和十五年まで、すべて満洲オリジナルの唱歌だけで編纂されていた。これは、台湾や朝鮮では総督府が教育を担っていたのに対し、満洲では満鉄が教育を担当していた事が大きい。 昭和十五年(1940年)には『満洲小學唱歌集』となり、文部省唱歌が増加、「まちぼうけ」はこの時外れている。 内地(日本)では、昭和十六年(1941年)四月、国民学校令の施行に伴い、小学校は国民学校になり、いわゆる皇民化政策に沿った教育が強化される。唱歌の教科書は国民学校芸能科音楽と変わり、唱歌集も国威発揚や軍国色が強い『ウタノホン』が導入された。外地(台湾、朝鮮、満洲)でも順次同様の措置が取られ、郷土色あふれる<独自の唱歌>の代わりに、内地とほとんど変わりない唱歌が並ぶ事となった。 満洲からの引き揚げ者は、“侵略者の手先の子供”などといわれなき差別を受けた。多くのメディアも、その時代に日本人がやったことを肯定的に触れる行為をタブー視してしまう。こうした中で、『満洲唱歌』は闇に葬られ、わずかに満洲にあった学校の同窓会の場で歌い継がれてきたのだった。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌13」産経新聞オピニオン2011年6月26日抜粋)。 『ウタノホン』が発行された時点で、満州の唱歌集は事実上、終焉を迎えたといってもいい。(喜多由浩著「満州唱歌よ、もう一度」産経新聞ニュースサービス2003.11による)。 独自の教科書を発行して来た南満洲教育会教科書編輯部は、満洲国日本大使館教務部と関東局(関東庁の後身)の共同経営となり、名称も在満日本教育会教科書編輯部と変わった。同時に内地の意向が強くなり満洲色は薄れて行く。1942年に『ウタノホン』が導入されると、さらにその傾向は強まった。『満洲唱歌』の寿命は約二十年しかなかった。この間作られた独自の唱歌は百曲以上。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌」9」産経新聞オピニオン2011年5月29日抜粋)。 巨匠たちが作った外地の唱歌も消えて行く。『ペチカ』や『待ちぼうけ』が例外的に生き残ったのは後に、日本の教科書に掲載されたからだ。それも、満洲唱歌がルーツであることを知る人は少ない。(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌1」産経新聞オピニオン2011年4月3日抜粋)。

【「待ちぼうけ」教科書での扱い】 小学校音楽共通教材(歌唱)には指定されていない。 ・『五年生の音楽』(教育芸術社)昭和三十年発行に掲載。三学期用。ニ長調 四分の四拍子。「せっせと」。 ・『音楽のおくりもの5』(教育出版)平成二十一年発行に掲載。ニ長調 四分の四拍子。「せっせこ」。※一番は「せっせと」と歌われることもあります。 ・『小学生の音楽5』(教育芸術社)平成二十一年発行に掲載。ハ長調 四分の四拍子「せっせと」。 ・『小学生の音楽6』(教育芸術社)平成八年発行に掲載。ハ長調 四分の四拍子。「せっせと」。 ■この曲の歌詞は、中国に伝わる昔話をもとにしてつくられたものです。山田耕筰の歌曲として「待ちぼうけ」「赤とんぼ」「この道」を紹介。 ・『新しい音楽6』(東京書籍)平成四年・平成八年発行に掲載。ニ長調 四分の四拍子。「せっせと」。『音楽6』(教育出版)平成八年発行も同じ。 【後記】 北海道在住の北島治夫氏から送っていただいた、(産経新聞文化部編集委員・喜多由浩著「歴史に消えた唱歌」1~14産経新聞オピニオン2011年4月3日~2011年7月3日)を、まとめたものです。沢山のコピー資料、ありがとうございました。台湾と朝鮮の唱歌については、今回は省きました。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||||||

「この道」の詩は、作詩をした北原白秋と、作曲をした山田耕筰により次々に改作されました。そのため、歌う人や、研究者を悩ませ続けています。 【北原白秋が作詩】 大正十四年の旅行が作詩のきっかけだったようです。 ・藪田義雄著『評伝 北原白秋』(玉川大学出版部、1973年6月15日発行)の「年譜」には、次のように書いてあります。「大正十四年(1925)四十歳。八月七日、吉植庄亮と共に鉄道省主催の樺太観光団に加わり、高麗丸にて横浜港を出帆、各地を巡歴したのち稚内で一行と別れ、北海道に渡った。一ヶ月にわたるこの紀行は『フレップ・トリップ』の題下に十五回に渉り雑誌「女性」誌上に連載され、後に一本となってアルスから出た。その他、「汐首岬」以下の詩篇、並に多くの短歌作品を生む素因となった」。 以上の記載は、藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫、1995年11月16日発行)の「この道」の解説はじめ、多くの出版物に使ってありますが、引用書が明記してありません。優れた文献は、みんなで共有できるように書名、出版社を書いておいてほしいものです。 ・『NHKにほんのうた ふるさとのうた100曲』(講談社、1991年3月発行)には、一般の人にもわかるように書き直してあります。「大正十四年(1925年)夏、北原白秋は歌人の吉植庄亮とともに、鉄道省主催の樺太(現サハリン)観光団に加わり、汽船高麗丸で横浜を出帆し、樺太各地をおとずれ、その帰路、一行とわかれて吉植庄亮と約半月間、北海道を旅行した。「この道」は、旅行中に白秋が札幌に立ち寄った時、時計台のある北一条通りの風景に心うたれて書かれたもの」。 ・竹内喜久雄著『唱歌・童謡一00の真実』(ヤマハミュージックメディア、2009年10月10日発行)には、「札幌の町にはわずか四日間しか滞在しなかったという」「この札幌訪問時の八月は、アカシアの花は咲いていなかったはずだという」と書いてありますが、「いう」の引用書が明記してありません。どの文献で「四日間滞在」が確認できるのでしょうか。 (註)茨城の小菅征夫氏より“白秋の札幌滞在に興味をもっていろいろ調べました。以下に私の調査結果の資料を示します。また、私の若干の推定を交えて白秋の札幌滞在までの日程について述べます。参考になれば幸いです。(2017年9月17日)”という研究論文を送っていただきました。それによると白秋の札幌滞在は次のようです。 ・8月25日、札幌到着。山形屋へ宿泊。札幌短歌会は同日南香園で開催。 ・8月26日、詩と童謡の会を三吉神社で開く。 ・8月27日、定山渓へ向かう。 ・9月1日、夜行で帰京。 (小菅注釈)札幌の滞在は8月25日から9月1日まで7泊8日間である。 上記の日程の中にさらに札幌・北大病院に入院中の酒井広治の見舞い、芥子沢新之介らとの植物園散策、大通り公園、月寒牧場に二度、真駒内に行っている。 以上は市立小樽文学館蔵書、「新樹」十月號(第五號拾月號)大正十四年十月十五日発行で確認できます。

・白秋は、学年別の『白秋童謠讀本』(采文閣)全六冊を編むにあたって、この作品を「尋六ノ巻(小学校六年)」昭和六年(1931年)十一月発行に収め、「北海道風景です。主人公は男の子です」と註をつけた。 【初出『赤い鳥』は「母さんと」「あの雲も」】 詩は、雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社)大正十五年八月号に発表しました。 発表した詩は、三連が「母さんと馬車で行つたよ。」そして四連は、「あの雲もいつか見た雲、」となっています。 ●与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫、1957年12月発行)では、三連が「お母さまと馬車で行ったよ。」となっていて間違い。「母さんと」が正しい。この間違いは、現在も多くの出版物で使い続けられてしまっています。

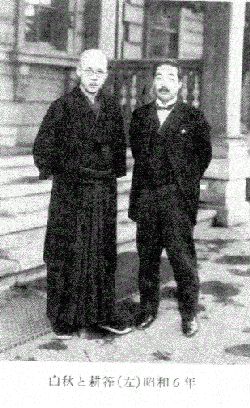

【北原白秋の世界】 白秋は、この詩について後に次のように書いています。 「あれはやはり『思ひ出』の系統に旅中から得た北海道風景を織つたものである。形式は五七二行に『あゝさうだよ』を挿入して一聯(いちれん)をなした。私の新定律の一つである」(「踏襲(とうしゅう)問題―百田宗治君に」『緑の觸角』(改造社)昭和四年三月発行より)。 「この道は いつか来た道」の五・七、「ああ、さうだよ」の二・四、全体として「五・七 二・四 五・七」の音数でできている。 「この道」を発表した時すでに、感動の意味を込めた終助詞「よ」で結ぶ詩作をきわめていたことがわかります。北原白秋の世界が広がっています。 ・「揺籠のうた」(大正十年『小学女生』掲載)カナリヤが歌ふ、よ。 ・「砂山」(大正十一年『小学女生』掲載)海は荒海、向ふは佐渡よ。 ・「ペチカ」(大正十三年『満洲唱歌集』掲載)ペチカ燃えろよ、お話しましよ。 ・「からたちの花」(大正十三年『赤い鳥』掲載)からたちの花が咲いたよ。 ・「この道」(大正十五年『赤い鳥』掲載)ああ、さうだよ、 「この道」の詩の書き方は、雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社、大正七年(1918年)九月号に掲載された「雨」でも見られるように白秋独自のパターンがある。川本三郎の解釈が参考になる。以下“ ”は、川本三郎『白秋望景』(新書館、2012年2月発行)より。赤字は池田小百合による。 “日本には明治になって入ってきた「あかしや」と「時計台」が、ハイカラな雰囲気を生んでいる。「馬車」も、どこか西洋の馬車を感じさせる。全体に淡い。少年が、母親と一緒に見た風景を思い出しているという距離感が、淡さを生んでいる。この少年はいまは母親と別れているのか。山田耕筰が少年時代、自営館に入るために母親と別れたように。 「道」から「丘」「白い時計台」へと現在の視点がゆっくりと高いところへ移動し、三連に来て、突然、「母さんと馬車で行ったよ」と過去が思い出される。「からたちの花」の五連「からたちのそばで泣いたよ。みんなみんなやさしかったよ」と同じように起承転結でいえば転になる。 そして最後に、一気に「あの雲」と視点が空の高みに向けられる。それまでの少年の物語が、ここで普遍性へと広がる。 山田耕筰は「白秋を偲ぶ」という小文(『著作全集3』)のなかで「白秋の詩はまた可視的な音楽だ。それは文字によつて編まれた交響詩であり狂詩曲である」と書いている。また「人は白秋を言葉の魔王と言ふ。が、私は、白秋はリヅムの魔法使でもあると言はう」ともいっている。 実際、「この道」を声を出して読むとリズムがいい。音楽のようだといってもいい。” この「遠近法を使った詩」「広がりを持った詩」は、白秋の『雨』でも見られる。 【「この道」が白秋から耕筰に寄せられた】 “これは≪からたちの花≫の妹です。≪からたちの花≫にもました美しい綾衣を織り与えて下さい。―畏友白秋氏はこうした言葉を添えて、「この道」一篇の詩を私に寄せた。世の誰よりも母に愛され、世の誰よりも母に慈しまれた私は、世の誰にもまして母を思う心切である。「この道」を手にした私は、いとけなかりし日を思い、あたたかい母の手にひかれて、そぞろあるきした道を偲び、ありし日のあわい追憶に耽(ふけ)らずにはおられなかった。私は亡き母の愛に浸りながら、静かに「この道」を唄いいでた。どうか母を慕う心をつれびきとして、この小さい歌を唄ってください”(「この道」 東京 日本交響楽協会出版部「日響楽譜№106」1927・11.23 「はしがき」より)。 【白秋と耕筰の関係】 北原白秋と山田耕筰は気が合い、大正十一年(1922年)九月、日本語による日本の歌を生み出そうと雑誌『詩と音楽』を創刊しています。二人は、三百余りの歌曲のほか、社歌、校歌、市歌など、さまざまな歌を作っている。親交は二十年余りにおよんだ。山田耕筰の言葉が残っている。 ◆「白秋の詩は、また可視的な音楽だ。それは文字によって編まれた交響詩であり狂詩曲である」、「人は白秋を言葉の魔王と言う。が、私は、白秋はリヅムの魔法使でもあると言はう」、「白秋が死んでから、僕はいい作品を書いていない」。(山田耕作著「白秋を偲ぶ」小文より、『著作全集3』による)。 ◆耕筰が「君と僕とは夫婦のようなものだ。君の詩から僕は歌曲を次々生んでゆくのサ」。すると白秋は、「耕筰が僕の女房というのは有難いが、この女房、ともすると他の作詩者と浮気を遊ばされ、うっかりすると尻に敷かれる」(「白秋を憶ふ」より)。 【「お母さまと」に改作して山田耕筰が作曲】 <作曲年月日> 昭和二年(1927年)二月二十四日、この詩に山田耕筰が曲をつけました。作曲にあたり、詩の「母さんと」の部分は、「お母さまと」に改作して作曲しました。この方が、メロディーに合っていると考えたものと思います。山田耕筰の略歴からも母への想いが込められていることがうかがえます。 <茅ヶ崎町で作曲> 作曲者の山田耕筰は、大正十五年九月から(六年間)家族と共に神奈川県茅ケ崎に居を移し、オーケストラ再編のために毎日東京まで通う一方、『山田耕作童謠百曲集』(日本交響樂協會出版部)出版のため、創作に励んでいました。茅ヶ崎町に住んでいた時の作品です。この(六年間)については、『ちがさきと山田耕筰~生誕120年記念~』(「山田耕筰」と「赤とんぼ」を愛する会)2006年6月9日発行に詳しく書いてあります。 ●「大正十五年十一月から昭和二年三月まで山田耕作は、夫人の母堂の住む神奈川県茅ヶ崎町に居を移した」=『三木露風』(霞城館)平成九年発行(P31)は間違い。この五ヶ月間は童謡百曲を作曲した期間。 <曲の発表> 『山田耕作童謠百曲集47この道 北原白秋作詞』(VOL.Ⅲ。日本交響樂協會出 版部刊、昭和二年十一月十五日発行)で発表しました。この楽譜は「お母さまと」「あの雲も」となっています。 【『山田耕作童謠百曲集』について】 <発行> 東京 日本交響樂協會出版部 <出版> 昭和二年(1927年)6月15日から昭和四年(1929年)4月15日までに出版された。 全5集(100冊 20冊ずつ帙(ちつ)入り)非売品 予約会員頒布制(各集4円50銭 一括払い20円)各冊の裏表紙に「耕作百言」 恩地孝四郎装幀

<構成> 第1集(1927年6月10日刊) 第1曲~第10曲 北原白秋の詩による 第11曲~第20曲 野口雨情の詩による 第2集(1927年7月10日刊) 第21曲~第30曲 三木露風の詩による 第31曲~第40曲 川路柳虹の詩による 第3集(1927年11月15日刊) 第41曲~第50曲 北原白秋の詩による 第51曲~第60曲 野口雨情の詩による 第4集(1928年2月15日刊) 第61曲~第70曲 三木露風の詩による 第71曲~第80曲 西條八十の詩による 第5集(1929年4月15日刊) 第81曲~第92曲 北原白秋の詩による 第93曲~第100曲 野口雨情の詩による <成立経過> (Ⅰ)歌詞について 歌詞の多くを当時刊行されたばかりの新潮社版「童謠詩人叢書」(1926年6月~11月刊)4巻から得ている。 ・童謠詩人叢書-1-からたちの花 北原白秋著 1926 新潮社版 ・童謠詩人叢書-2-螢の燈台 野口雨情著 1926 新潮社版 ・童謠詩人叢書―3―小鳥の友 三木露風著 1926 新潮社版 ・童謠詩人叢書―5―鸚鵡の唄 川路柳虹著 1926 新潮社版 西條八十だけは『鸚鵡と時計』(赤い鳥社刊)1921年1月発行が使われている。 (Ⅱ)作曲について 大正十五年(1926年)夏の日本交響楽協会の内紛後、東京市麻布区新綱町から神奈川県高座郡茅ヶ崎町に住居を移す。『山田耕作童謠百曲集』の諸作品は、茅ヶ崎町と東京を往復する生活の余暇に創作されたといわれています。 全100曲のうち99曲の歌唱旋律が1926年11月8日から1927年3月24日までの約5ヶ月間に作られた(第83曲「漣(さざなみ)は」だけは1927年5月4日作曲)。 作曲に用いた5冊の詩集のうち4冊は紛失。現存する『童謠詩人叢書―5―鸚鵡の唄 川路柳虹著 1926 新潮社版』を見ると、余白に鉛筆で五線を引いて歌唱旋律が書いてある。まず、詩を読んで歌唱旋律を作り、その後、メロディを整理し、ピアノ伴奏付の『山田耕作童謠百曲集』(全5集)にまとめて出版したことがわかります。 【山田耕筰の信念】 「山田耕筰の童謡は難しくて子供には歌えない」。「これも童謡なの?」と誰でも抱く疑問に、耕筰は次のような言葉を書き残しています。 「真に子供の核心に触れた芸術的童謡、たとえ児童が完全に理解し得る面は狭いにしても、児童は児童なりの直観によって、或程度の深さまでその芸術的内容をかなり的確に感知することが出来るにちがいありません。」 耕筰は『山田耕作童謠百曲集』を、「童謡」として発表しましたが、音楽的水準が高かったため、今では「歌曲(リート)」として歌われています。子供たちに聴かせたい曲ばかりです。 (以上は、編集・校訂 後藤暢子『山田耕筰作品全集[9]』(春秋社)1993年2月10日発行を参考にしました。出版されているすべての記述は、この本を参考にしている事がわかりました。参考にした文献は明記してほしいと思います。すぐれた文献は、研究者みんなで共有しましょう) ●『日本歌曲全集』(音楽之友社)解説書 畑中良輔著には、「昭和二年五月、この百曲集は二十曲ずつ、詩人によって分けられ全五集が恩地孝四郎のデザインによる豪華な楽譜として出版されました。」と書いてありますが、『山田耕作童謠百曲集』の出版開始年月の「昭和二年五月」は間違い。正しくは昭和二年六月から5回にわけて行なわれた。 ●上田信道著『謎とき名作童謡の誕生』(平凡社新書)94ページには、「一九二七年(昭和二)に新潮社から出版したのが『山田耕筰童謡百曲集』で、」と書いてありますが、「新潮社から出版」は間違い。新潮社から出版したのは『童謠詩人叢書』。正しくは『山田耕作童謠百曲集』の出版は日本交響樂協會出版部刊です。 ●昭和五年、山田耕作は名前を「耕作」から「耕筰」に改名しました。『山田耕作童謠百曲集』は昭和二年発行なので「耕作」になっています。多くの出版物が『山田耕筰童謡百曲集』と記載しているのは間違い。 【レコード発売について】 ●「ニッポノホン1927年(昭和2年11月発売) 歌唱:藤原義江」(竹内喜久雄著『唱歌・童謡100の真実』(ヤマハミュージックメディア)による)。 ・「レコードは昭和3年、電気吹き込みシステムを完成した日本コロムビアに、作曲者自身のピアノ伴奏とテノールの藤原義江の歌で録音したのが最初で、藤原が十八番芸にして歌い広めました」(長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(YAMAHA)による)。 ・「昭和三年(1928年)に録音された藤原義江独唱・作曲者ピアノ伴奏のレコード(「オリジナル原盤による/からたちの花/山田耕筰・歌曲と歌のうたい方」Columbia GZ-7091 P1977)」(『山田耕筰 作品全集 第8巻〔独唱曲4〕』編集・校訂 後藤暢子(春秋社)1992年3月20日発行による)。 ・「藤原義江の吹き込んだこのレコードは、電気録音による最初の邦盤として記念すべきレコードである。北原白秋詞/山田耕作曲/藤原義江唄(コロムビア/三五○○五/昭和三年三月発売)」(森本敏克著『音盤歌謡史』(白川書院)による)。 ★以上、「昭和2年」「昭和3年」どちらかが間違い(2010年2月27日調査中)。

以下の情報は、レコードコレクターの北島治夫さんから教えていただきました。(2010/03/14) <ビクターLP「藤原義江全集」解説よりディスコグラフィ>によると 曲目:「この道」北原白秋 作詞、山田耕筰 作曲 「麦打ちの唄」(原語)イタリヤ民謡 ピアノ伴奏:山田耕筰 発売年月日:昭和3年 レコードナンバー:(ニッポノホン)16672 (コロムビア)35005 備考:昭和三年電気吹込「ニッポノホン」盤吹込年代は「コロンビア五十年史」によった(後にコロムビア・レーベルになる) (註1)ニッポノホンが初出で、あとで再発されたのがコロムビア (註2)日本蓄音器商会(明治43年設立)を前身とする日本コロムビアは昭和3年設立 <ビクターレコード「藤原義江全集」解説書より 年譜>によると 昭和三年(1928年)は、藤原義江はずっと外国に行っていて、昭和三年に録音は無理。 昭和二年(1927年)は、九月に帰国している。録音の機会はあった。 <結論> 録音は昭和二年で、ニッポノホンからのレコード発売は昭和三年だと思われる。 【金子一雄の歌は「お母さまと」「あの雲も」】 『甦える童謡歌手大全集』(コロムビアファミリークラブ)のCDで、山田耕筰が自ら伴奏してボーイソプラノの金子一雄に歌わせた録音(昭和六年(1931年)三月発売)を聴く事ができます。これによると、山田耕筰が作曲したままの歌詞、「お母さまと」「あの雲も」と歌っています。オリジナルを追求して歌うなら、この歌詞で歌うのがよいでしょう。 ●したがって、『白秋全童謡集Ⅴ』(岩波書店、1993年2月26日発行)の『解説 白秋の童謡楽譜』で、児童文学者藤田圭雄が、"第四連目の「あの雲は」を「あの雲も」と歌うこともあるが、これは誤りだ。"と指摘しているのは誤解です。 【金子一雄が歌った楽譜は、これだ】 小松耕輔 編纂『世界音楽全集』第十一巻(春秋社)昭和五年一月十五日発行。

この楽譜のピアノ前奏部第2小節の第2和音については、後藤暢子 編集・校訂 『山田耕筰 作品全集 第8巻』(春秋社1992年3月20日発行)の解説によると、“初版「山田耕作百曲集」の後、「この道」(東京 日本交響楽協会出版部 1927.11.23 日響楽譜NO.106)を刊行する時、耕筰の指示による改変とみなしてよい。”と書いてあります。 しかし、一般に使われている『日本名歌110集1』(全音)は、改変前の和音を使っています。

▼ 【『月と胡桃』(梓書房刊)「あの雲は」に改作】 詩は白秋により改作されました。 北原白秋童謠集『月と胡桃』(梓書房刊)昭和四年(1929年)六月二十日発行に収録の際、四連は「あの雲も」を「あの雲は」に改作しました。一、二、三連の「この道は」「あの丘は」「この道は」の「は」の語調にそろえたものと思います。「あの雲はいつか見た雲、」になっています。(『月と胡桃』(梓書房刊)は、昭和十六年七月、『月へ行く道』と改題、新潮文庫として刊行)。

【『白秋全童謡集Ⅱ』(岩波書店)について】 『月と胡桃』(梓書房刊)は、北原白秋著『白秋全童謡集Ⅱ』(岩波書店、1992年11月27日発行)で見る事ができます。 <北原白秋著『白秋全童謡集Ⅱ』(岩波書店、1992年11月27日発行)> ・『花咲爺さん』(アルス)大正十二年(1923年)七月十五日発行 童謡58篇を収録。 ・『子供の村』(アルス)大正十四年(1925年)五月五日発行 童謡42篇を収録。 ・『二重虹』(アルス)大正十五年(1926年)三月二十日発行 童謡33篇を収録。 ・『象の子』(アルス)大正十五年(1926年)九月十六日発行 童謡23篇を収録。 ・『月と胡桃』(梓書房)昭和四年(1929年)六月二十日発行 童謡139篇を収録。 以上の五冊の童謡集を一冊としたもの。 【『月と胡桃』(アルス刊)「お母さまと」に改作】 詩は、さらに白秋により改作されました。 北原白秋著『白秋全集』第十一巻 童謠集 第三(アルス刊)昭和五年十二月十五日発行に収録された『月と胡桃』では、白秋により「お母さまと」に改作されました。山田耕筰の曲に、詩をそろえたものと思います。この改作以降は、「お母さまと」「あの雲は」となりました。現在、この歌詞でも楽譜が出版され歌われています。これを決定版として歌ったり、解説を書いたりしている人が多い。 【『白秋全集』第十一巻(アルス刊)について】 (神奈川県立図書館・所蔵) <北原白秋著『白秋全集』第十一巻 童謠集 第三(アルス刊)昭和五年十二月十五日発行> ・『月と胡桃』(梓書房)昭和四年(1929年)六月二十日初版発行より138篇を収録。(「からたちの花」は削除してある)。 ・『驢馬の耳』(未刊)は、『月と胡桃』と同時代の作品。(前期)72篇を収録。 ・『赤いブイ』(未刊)は、『月と胡桃』と同時代の作品。(後期)101篇を収録。 以上を一冊としたもの。大正十三年から昭和四年末までの五年間あまりの作品。作品総数三百十一篇。 この全集の編集は北原白秋自身が行なった。「お母さまと」に改作して掲載した。研究者は必見です。

▼ 『月と胡桃』(アルス刊)掲載の「この道」。“お母さまと”“あの雲は”になっている。

●薮田義雄著『評伝 北原白秋』(玉川大学出版部)の「著書目録」には、「全集 白秋全集 アルス 第十一巻 童謡集Ⅲ 昭和五年十一月 第十四回配本」と書いてあります。「昭和五年十一月」は間違い。正しくは、「昭和五年十二月十五日発行」。この間違いは、その後の出版物で使われてしまっています。与田凖一も使ったので、与田凖一が編集した『からたちの花 北原白秋童謡集』(新潮文庫)にも使われ、そのまま復刻版(昭和三十二年九月二十日発行)も出てしまっています。 【詩、その後の扱い】 ・白秋は、学年別の『白秋童謠読本』(采文閣刊)昭和六年(1931年)11月5日発行。尋一ノ巻から尋六ノ巻まで全六冊。この作品を「尋六ノ巻(小学校六年)」に収め、「北海道風景です。主人公は男の子です」と註をつけた。詩は「お母さまと」「あの雲は」になっている。 ・與田凖一編『白秋童謠集』北原白秋選集 第三巻(あかね書房)昭和二十六年八月出版(昭和29年(1954年)3月25日(三版)発行)は、『白秋全集』第十一巻(アルス刊)から百四十七篇を抜粋したものです。掲載されている「この道」の詩は、「お母さまと」「あの雲は」となっている。 ●與田凖一編『白秋童謠集』北原白秋選集 第三巻(あかね書房)の解説452ページに、「白秋全集第十一巻(童謠集第三)<昭和五年十一月刊行>」となっているのは間違い。正しくは<昭和五年十二月十五日アルス刊>です。これは、 ●薮田義雄著『評伝 北原白秋』(玉川大学出版部)の「著書目録」に「全集 白秋全集 アルス 第十一巻 童謡集Ⅲ 昭和五年十一月 第十四回配本」と書いてあるのをそのまま使ったためです。 与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)の参考文献「単行童謡集」には"北原白秋『白秋全集(第十一巻)童謡集(三)』アルス昭5・12"と正しく書いてあります。 【大間違いの文を発見】 藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫)260ページの解説には、次のように書いてあります。 “初出の『赤い鳥』では●「お母さまと」だったのが、『月と胡桃』に収録の時●「母さんと」になり、「あの雲も」は「あの雲は」に改定された。●作曲は初出誌の姿が使われている”。 これは大間違い。この文章は本当に藤田圭雄が書いたのでしょうか。 正しくは、“初出の『赤い鳥』では「母さんと」「あの雲も」だったのが、『月と胡桃』(梓書房刊)では「母さんと」はそのままで、「あの雲も」が「あの雲は」に改作された。さらに『月と胡桃』(アルス刊)では、「母さんと」が「お母さまと」に改作され、「お母さまと」「あの雲は」になっている。作曲は、初出誌『赤い鳥』の姿ではなく、山田耕筰が「お母さまと」に改作して作曲した”。 ●この【大間違いの文】は、藤田圭雄が『赤い鳥』や『月と胡桃』(梓書房刊)、『月と胡桃』(アルス刊)、『山田耕作童謠百曲集』を確認せず解説を書いてしまった事になります。これはおかしい。立派な本『日本童謡史』(あかね書房)の著者が書いた文とは、とても思えません。 <藤田圭雄著『日本童謡史』(あかね書房)の検証> 『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)108ページの文からは、藤田圭雄が『赤い鳥』、『月と胡桃』(梓書房刊)、『山田耕作童謠百曲集』を見ている事がわかります。以下は、『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)の抜粋。 ・『赤い鳥』について、“八月号の巻頭は「この道」「もとゐたお家」(山田耕作曲・昭和七年三月号)「いたどり」の三篇である。”、“白秋の感性と、技巧を、いっぱいに発揮したのが「この道」だ。” ・『月と胡桃』(梓書房刊)について、“最後の聯(れん)の「あの雲も」は「あの雲は」に訂正された。” ・『山田耕作童謠百曲集』について、“山田耕作の名曲を待つまでもなく、この童謡は近代童謡の一時期を画すものといえる。”、“この期の白秋の童謡の良さは、洗練されたロマンティズムとでもいうか、その少し前に流行した、いわゆる文化生活でない、もっと落着いた、豊かな情緒が生きている。”、“「母さん(お母さま)と馬車で行ったよ」といった詩句に象徴されるような気分がある。それを生かした山田耕作の曲も美しい。” 以上は全て正しい。しかし、なぜか藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫)の「この道」の解説で藤田圭雄が混乱したので、これを参考にして書いた他の研究者の出版物は、誤植もふくめて、もっと混乱しています。 【混乱の原因】 研究者の中には、『月と胡桃』(梓書房刊)と『月と胡桃』(アルス刊)があることを知らない人が多い。それで混乱しているのです。 『月と胡桃』(梓書房刊)と『月と胡桃』(アルス刊)は、内容も違うものです。たとえば、梓書房刊には「からたちの花」を掲載しましたが、アルス刊では重複するので削除しています。 藤田圭雄は、『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)の中で、“第三連の「母さんと」が「お母さまと」に訂正された『月と胡桃』(アルス刊)のこと”にふれていない。だから混乱したのです。 【後藤暢子も間違った】 『山田耕筰 作品全集 第8巻〔独唱曲4〕』編集・校訂 後藤暢子(春秋社、1992年3月20日初版発行)には、次のように書いてあります。 “白秋の詩は1926年8月「赤い鳥」に発表された。のち『月と胡桃』所収。その際に●「お母さまと馬車で行つたよ」が「母さんと馬車で行つたよ」に、「あの雲もいつか見た雲」が「あの雲はいつか見た雲」に改変された。●山田は初出誌を用いて作曲。詩は全4連(各連3行)。山田はこれを全4節の有節形式で作曲している。自筆譜は現存しない。作曲時の草稿がいつまで作曲者の手許にあったかも不明。” 後藤暢子の間違いは二ヶ所。 まず、“のち『月と胡桃』所収。その際に●「お母さまと馬車で行つたよ」が「母さんと馬車で行つたよ」に改変された”と書いているのが間違っています。 昭和4年6月『月と胡桃』では、「母さんと馬車で行つたよ。」の部分は、雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社、大正十五年八月号)のままです。『赤い鳥』は復刻版が出ていて、だれでも見る事ができます。 次に、“●山田は初出誌を用いて作曲”が間違っています。前記のとおり、雑誌『赤い鳥』の詩は、「母さんと馬車で行つたよ。」です。この部分を、山田は、「お母さまと」に改作して作曲しました。『この道』の山田研究では一番重要な部分です。なぜ、これほど単純なミスをしたのでしょうか。 <『山田耕筰 作品全集 第8巻〔独唱曲4〕』編集・校訂 後藤暢子(春秋社)の検証> 解説には、以下のように書いてあります。 〔歌詞資料〕 ・赤い鳥 第17巻第2号(東京 赤い鳥社 1926.8.1) p.2~3 ・月と胡桃(東京 梓書房 1929.6.20) p.262~263 後藤暢子も、藤田圭雄と同じように、『月と胡桃』(アルス刊)のことについてふれていない。 解説5ページの歌詞は、「お母さまと馬車で行つたよ。」「あの雲もいつか見た雲、」となっていて、耕作が作曲した楽譜通りで正しい。歌詞の最後には、“「赤い鳥」第十七巻第二号 ※母さんと馬車で行つたよ。”と註がついている。これも正しい。「赤い鳥」を見ている事がわかります。しかし、資料としてあげている『月と胡桃』(梓書房刊)は、よく確認していないことになります。 ●“山田は初出誌を用いて作曲”と書いているのが最も変です。解説と歌詞の部分は、別々の人が書いたのでしょうか。 おや? 【間違いの一致】 後藤暢子の間違いは、藤田圭雄の間違いと同じです。書いたのは、藤田圭雄の方が早い。 ・藤田圭雄著『日本童謡史Ⅰ』(あかね書房)昭和四十六年十月初版発行 ・『山田耕筰 作品全集 第8巻〔独唱曲4〕』編集・校訂 後藤暢子(春秋社)平成4年(1992年)3月20日初版発行 研究者は、このどちらかを写して本を出版しています。一般の人は、それを読んで混乱しています。 後藤暢子も藤田圭雄も、薮田義雄著『評伝 北原白秋』(玉川大学出版部)昭和四十八年六月十五日発行の「著書目録」に、「全集 白秋全集 アルス 第十一巻 童謡集Ⅲ 昭和五年 第十四回配本」と書いてあるのに注目すれば、もっと正確に研究ができたはずです。 【さらに写し間違えた】 ●CD『この道』山田耕筰歌曲集 藍川由美・解説(カメラータ25CM-312)には、「白秋はこの詩を大正15年8月の『赤い鳥』に発表した後、昭和4年6月『月と胡桃』に収録の際、“お母さまと”を“お母さんと”、“あの雲も”を“あの雲は”に改稿している」と書いてあります。 これは、『山田耕筰 作品全集 第8巻〔独唱曲4〕』編集・校訂 後藤暢子(春秋社)の解説の写し間違いです。“お母さんと”の部分は、「母さんと」としなければいけなかったのに、「お」を書いてしまった単純ミスです。 しかし、写した後藤暢子の春秋社版が違っているのですから困ったものです。 この立派な本には他にも間違いがあります。『荒城の月』を見て下さい。後藤暢子著『山田耕筰作品全集 第9巻〔独唱曲5〕』(春秋社)解説p.38には、「山田はこれを原曲より4度上のニ短調に移調し」とありますが、ロ短調をニ短調にしたのだから3度上です。 【正しい詩(歌詞)は、これだ】 ・詩の初出『赤い鳥』第17巻第2号(東京 赤い鳥社 大正15年1926.8.1) p.2~3 「母さんと」「あの雲も」 ・曲の初出『山田耕作童謠百曲集47 この道 北原白秋作詞』(VOL.Ⅲ。日本交響樂協會出版部刊、昭和二年十一月十五日発行) 「お母さまと」「あの雲も」 ・童謠集『月と胡桃』(梓書房、昭和四年(1929年)六月二十日発行)p.262~263 「母さんと」「あの雲は」 ・『白秋全集』第十一巻 童謠集 第三(アルス刊)昭和五年1930.12.15 月と胡桃(アルス刊) 「お母さまと」「あの雲は」 【『白秋全童謡集』全五巻(岩波書店)の検証】 『白秋全童謡集Ⅱ』(1992年11月27日発行)には『月と胡桃』(昭和4年6月20日 梓書房刊)が収録されている。掲載の詩は、「母さんと」「あの雲は」になっている。 『白秋全童謡集Ⅴ』(1993年2月26日発行)には、楽譜が付いている。解説は藤田圭雄。「解説 白秋の童謡楽譜」には、次のように書いてあります。 “「この道」の第三連第三行目は、『月と胡桃』初版に拠った岩波版全集では「母さんと馬車で行つたよ」となっている。しかし山田耕筰のメロディーには「おかあさまと」の方が付きがいいので楽譜ではその姿を採った。白秋自身も、のちのアルス版全集では「お母さまと」を採用している。第四連目の「あの雲は」を「あの雲も」とうたうこともあるがこれは誤りだ。” 解説を書いた藤田圭雄は、『月と胡桃』(梓書房刊)、『月と胡桃』(アルス刊)を見ている。しかし、『山田耕作童謠百曲集』は、正確に見ていないのではないか。『月と胡桃』(アルス刊)の詩が「お母さまと」「あの雲は」なので、この詩を決定版とし、楽譜の歌詞も同じに変えてしまいました。 <藤田圭雄の考え> 藤田圭雄の考えは、「詩人がせっかく細かく気を配って訂正しているのですから、なるべくその形でうたってほしいものです」(藤田圭雄著『東京童謡散歩』(東京新聞出版局92ページ)というものです。 さらに「解説 白秋の童謡楽譜」には、“本巻に収めた「曲譜集」の編集にあたって、楽譜の校訂は佐藤亘弘氏にお願いした。”と書いています。佐藤氏は、藤田圭雄の指示に従って、「おかあさまと」「あのくもは」にしたのでしょう。現在、この楽譜も出版され歌われています。

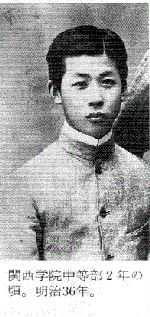

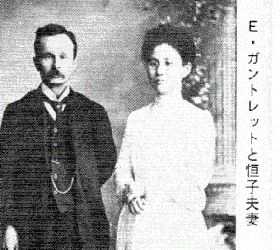

【詩と曲の一致】 私、池田小百合編著の「読む、歌う 童謡・唱歌の歌詞」(夢工房)は、歌詞を朗読して味わってから歌うようになっています。今まで、「解説」を聞いてから「歌う」という童謡の会はありましたが、「朗読」をしてから「歌う」というのはありませんでした。 齋藤孝著『声に出して読みたい日本語』(草思社、2001年発行)を見てから、「朗読」の重要性を痛感し、主宰する童謡の会の指導に取り入れました。みんなで美しい歌詞を「朗読」してから、私が「解説」をし、「歌う」ようにしています。この方法が広まり、今では全国の童謡を歌う会の定番となっています。 では、「この道」を朗読してから歌ってみましょう。朗読をした時と、歌った時とで、アクセントの高低が、ほぼ一致しています。これが、山田耕筰がこだわった山田耕筰作品の特長の一つです。曲をもっと詳しくみましょう。 曲は、弱起から始まり、四分の三拍子と四分の二拍子が交互に組み合わされています。一語一音符主義で、言葉のアクセントが、そのまま自然にメロディになっているため、のびやかな旋律を生み出し、聴く人に安らぎを与えます。言葉をはっきりと、話しかけるように歌いましょう。  【山田耕筰の略歴】 ・ 明治十九年(1886年)六月九日 東京本郷に生まれる。父親は医師・キリスト教伝道者。 ・ 明治二十五年(1892年) 横須賀小学校へ入学。翌年、次姉夫妻にひきとられ、東京芝愛宕下の啓蒙小学校に転校。 ・ 明治二十九年(1896年) 父の転地療養のため千葉県幕張尋常高等小学校へ転校。父の没後、母方の伯父松井家の養子となり、9月、田村直臣経営の巣鴨の自営館に入る。  ・ 明治三十二年(1899年) 十三歳のとき、肋膜炎(ろくまくえん)で六ヶ月間生死の間をさまよい、この間山田姓に戻る。 日本初の国際結婚をした長姉ガントレット・恒子夫妻にひきとられ岡山の養忠学校へ入学。姉の夫ガントレット(1868-1956)に西洋音楽を教えられる。 ・ 明治三十三年(1900年) 十四歳のとき、関西学院中等部に転校。 ・ 明治三十七年(1904年) 一月、母ひさ没。関西学院本科中退を経て9月、東京音楽学校(現・東京芸大)声楽部予科入学。翌年、本科声楽部に進級(当時、作曲科は無かった)。 ・ 明治四十一年(1908年) 三月、本科卒業。四月、研究科に進学。 ・ 明治四十二年(1909年) 東京音楽学校分教場補助(唱歌担当)を務める。 ・ 明治四十三年(1910年)から三年間(二十四歳から二十七歳)、三菱の岩崎小弥太の後援でドイツ・ベルリンに留学、ベルリン王立アカデミー高等音楽学院に入学し作曲を学ぶ ・ 明治四十五年・大正元年(1912年) 二十六歳 日本人で初の交響曲「かちどきと平和」を卒業制作。他に管弦楽曲「序曲 ニ長調」「秋の宴」、オペラ「堕ちたる天女」(坪内逍遥原作)などがある。 ・ 大正二年(1913年) 留学最後の年。 ・ 大正三年(1914年) 帰国。三木露風主宰の「未来社」同人になる。十二月、日本初の交響楽演奏会開催。  ・ 大正四年(1915年) 東京フィルハーモニー会管弦楽部第一回公開試演音楽会開催。日本人による初の管弦楽曲「序曲 ニ長調」を発表。秋に永井郁子と結婚。翌年離婚し村上菊尾(河合磯代、1893年生)と結婚。小山内薫と「新劇場」を結成。 ・ 大正四年(1915年) 東京フィルハーモニー会管弦楽部第一回公開試演音楽会開催。日本人による初の管弦楽曲「序曲 ニ長調」を発表。秋に永井郁子と結婚。翌年離婚し村上菊尾(河合磯代、1893年生)と結婚。小山内薫と「新劇場」を結成。・ 大正五年(1916年) 公演のたびの赤字がふくらみ、東京フィルハーモニー会解散。 ・ 大正七年(1918年) 十月 ニューヨーク、カーネギーホールにて自作の管弦楽曲による第一回演奏会を開催。山田の作品ばかりの演奏だったが、指揮をして大成功をおさめる。翌年、第二回を開催。  ・ 大正八年 帰国。 ・ 大正九年(1920年) 四月、三木露風主宰の「牧神会」同人になる。日本楽劇協会創立。 ・ 大正十一年(1922年) 六月、東京市民合唱団を組織。九月、日本語による日本の歌を生み出そうと北原白秋と雑誌『詩と音楽』を創刊。 ・ 大正十三年(1924年) 近衛秀麿らと日本交響樂協會設立(N響の前身)。翌年九月、第一回演奏会を開催。毎月二回定期演奏会を行った結果、赤字が続き、自分で多額の借金を背負った。 ・ 大正十四年(1925年) 五月、雑誌『女性』に「からたちの花」を発表。 ・ 大正十五年(1926年) 赤字が続き、不明朗な経理を理由に内紛が勃発、日本交響樂団分裂。九月より住居を家族と共に(六年間)茅ヶ崎町に移す。 ・ 昭和二年(1927年) 『山田耕作童謠百曲集』刊行。この他多数の曲を作曲。 ・ 昭和四年(1929年) 十二月、歌舞伎座でオペラ「堕ちたる天女」(坪内逍遥原作)を上演。歌舞伎「赤穂義士」の後に上演。日本の伝統的音楽劇歌舞伎と西洋の音楽劇オペラを合わせて見てもらおうと考えた山田の大胆な企画だった。 ・ 昭和五年(1930年) 十月、楽壇生活25年祝賀演奏会開催。十二月に名前を『耕作』から『耕筰』と改名。以後の出版物は全て『山田耕筰』となっています。 ・ 昭和六年(1931年) ピギャール座の招きにより渡仏。渡仏中にオペラ『あやめ』を完成。 ・ 昭和八年(1933年) ソビエト政府より招請を受け、菊尾とともに訪ソ。 ・ 昭和九年(1934年) 日本楽劇協会に金曜会を設立。 ・ 昭和十一年(1936年) レジオン・ドヌール勲章を授与される。大日本音楽協会副会長就任。 ・ 昭和十五年(1940年) オペラ『夜明け』(『黒船』)を東京宝塚劇場で初演。翌年一月、『夜明け』公演に対して朝日文化賞が贈られる。オペラ「香妃・シャンヘェイ」の作曲を始める。戦中・戦後、このオペラの完成にすべてをかけた。 ・ 昭和十七年(1942年) 帝国芸術院会員。 ・ 昭和十九年(1944年) 日本音楽文化協会会長。 ・ 昭和二十二年(1947年) 一月二十三日、オペラ「香妃」が完成。その八日後の一月三十一日、運動神経麻痺症にかかり、半身不随となる。左半身麻痺。 ・ 昭和二十五年(1950年) 五月、第一回放送文化賞受賞。 ・ 昭和二十六年(1951年) 「山田耕筰賞」を設立。第一回を團伊玖磨作曲『夕鶴』に贈る。自伝『若き日の狂詩曲』刊行。 ・ 昭和二十九年(1954年) 『黒船』(『夜明け』改題)上演。映画『ここに泉あり』に出演。 ・ 昭和三十一年(1956年) 十一月、文化勲章受章。 ・ 昭和四十年(1965年) 十一月初旬、聖路加国際病院に入院していたが、家族が東京都世田谷区成城五丁目に広壮な西洋館風の邸宅を借りる。同年十二月四日、成城の自宅に退院して来る。十二月二十九日、自宅二階の南向き十畳間で心筋梗塞のため死去。享年八十歳。偶然にも親友の三木露風が亡くなった一年後の同じ日でした。 「赤とんぼ」三木露風の略歴を参照してください。  ● 山田耕筰著『はるかなり青春のしらべ』(かのう書房)昭和六十年四月十日発行の<山田耕筰年譜>に「心筋梗塞のため七〇歳にて死去」と書いてあるのは間違い。山田耕筰著『自伝 若き日の狂詩曲』(中公文庫)平成八年(1996年)6月18日発行は「心筋梗塞のため七九歳にて死去」に正してあります。 しかし、山田耕筰の略歴は、随所に年齢や所在にくい違いがあります。関係者が存命なうちに調査し直す必要があります。 〔後記〕 上笙一郎編『日本童謡事典』(東京堂出版)に、“初出(『赤い鳥』)でも童謡集(『月と胡桃』(梓書房)でも「母さんと馬車で行ったよ」だったのに耕筰作曲後に出た『白秋童謡読本』以降は「お母さまと馬車で行ったよ」とかわっている”と書いてあるので、横浜の桜木町にある神奈川県立図書館に<北原白秋著『白秋全集』第十一巻 童謠集 第三(アルス刊)昭和五年十二月十五日発行>収録の『月と胡桃』(アルス刊)の調査に行きました。この本は、大切に箱に入っていました。 『白秋童謠読本』(采文閣刊)昭和六年(1931年)11月5日発行より『月と胡桃』(アルス刊、昭和五年発行)の方が早く、「お母さまと」に改作されていました。したがって、●「耕筰作曲後に出た『白秋童謡読本』以降は「お母さまと馬車で行ったよ」とかわっている」は間違いということになります。正しくは、「耕作作曲後に出た<北原白秋著『白秋全集』第十一巻 童謠集 第三(アルス刊)昭和五年十二月十五日発行>収録の『月と胡桃』(アルス刊)以降は「お母さまと馬車で行ったよ」とかわっている」と書くべきでした。(2010年2月25日調査) 「この道」を利用する場合は、インターネット検索「池田小百合なっとく童謡・唱歌」事典よりと出典を明らかにしてください。苦労が報われます。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||

| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |

メール (+を@に変えて) |

トップ |