|

****************************************

Home 中央区のあゆみ(上 下) 中央区文化財散歩(上 下) 付録

中央区文化財散歩(下)

六 銀座一丁目から四丁目

top

有楽町駅と地下鉄銀座駅が起点になる駅ができたのは明治四三年であるが、地名は古い。

慶長の頃織田信長の弟織田有楽斎長益という徳川家康の御伽衆(おとぎししゅう)の名からおきていると伝え、茶人好みの数寄屋を建てたところから『寛永江戸図』にも「すきや丁」と入っている。

これが『江戸名所図会』などの通説であるが、『東京府誌』では有楽斎下賜地説は否定されている。

数寄屋橋外は屋敷地ではなく、有楽斎が江戸でもらう地とは考えられないというのである。

有楽町駅は千代田区域で、武家地のあと官庁・商社ビル街となっているのに対して、有楽町フードセンター、西銀座デパート、数寄屋橋ショッピンクセンターと続く外堀跡の首都高速4号線から東が中央区域である。

江戸城の外堀が埋立られたのは、昭和三九年一〇月の東京オリンピックを目指した高架高速道路の建設によってであり、昭和三三年に姿を消した。 |

|

船運で入った物資の流れは自動車と交代しても川の歴史的な使命は変らなかったといえよう。

昭和三九年八月完成の地下鉄銀座総合駅は東洋一のマンモス地下街ともいわれ、交通の中心地となった東京の新名所でもある。

銀座は、幕府がおいた銀座跡であって、全国いたる所にできた銀座通りなる商店街とは違うというところがこの街の人々が自慢の種としていることである。

文化文明や流行の発祥地という自負心で支えられた地ともいえよう。

銀座発祥の地碑(銀座二−七先)はオリンピックビル前歩道の茂みにある。

江戸の銀座は幕府の銀貨を扱う役所のあった所で、金貨の方は金座、慶長六年(一六○一)今の日本銀行の本石町におかれた。

銀座は家康が慶長一一年(一六〇六)駿河に設けたが、それより前、慶長六年伏見にもおいている。 |

銀座発祥の地碑(銀座2丁目) |

京橋記念碑(銀座1丁目) |

伏見の銀座は慶長一三年京都へ移し、その年大坂にも設けている。

駿河の方は慶長一二年(一六○七)江戸に移して今の銀座の地名になった。

その後慶長一九年、長崎銀座をおいているので、銀座は方々にあったわけである。

江戸銀座はそれまで新両替町と称していたが、これで銀座と改称、寛政一二年に蛎殼銀座に移されたが、明治二年に銀座を町名としたのである。

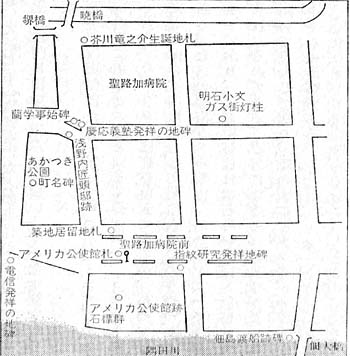

中央通りを東京駅方面へ行くと高架道路で覆われた京橋である。区内の橋は埋立と高速道路でどれも見る影もない。

京橋とは江戸から出て京都に向かう最初の橋という意味である。京橋記念碑(銀座一丁目、京橋際)がある。

創架は慶長年間で、石造にした明治八年の石柱が残されている。

大正一一年改架時に記念品とされた擬宝珠(ぎぼし)欄干の親柱である。

江戸っ子の「たんか」をきる言葉に「擬宝珠の間で産湯を使って」どうこういうのは、日本橋と京橋の間で生まれたという意味である。

煉瓦(レンガ)銀座の碑(銀座1丁目) |

江戸歌舞伎発祥の地碑(京橋3丁目) |

そばにはガス灯がある。これは明石町の明石小学校にも残っている。

となりは煉瓦銀座の碑で、明治五年二月二六日大火で銀座は全焼しており、築地まで四〇〇〇戸も焼けたという。

この災害で由利公正東京府知事は不燃性建築を計画し、煉瓦造り二階建ての洋風建築をつくりあげた。

これがいわゆる銀座煉瓦街で、できた時は中々入居者がつかずに不評だったそうであるが、やがて洋風生活の新名所となっていったのである。

京橋は渡るともいえずに通り過ごしそうであるが、橋際に「けいさつPRセンター」がある。

司法や交通の資料展示が多い。その前の横断歩道をわたった所に、凝った江戸趣味そのものという感じの江戸歌舞伎発祥の地碑(京橋三−六先)がある。

この地はもと中橋南地といわれていたが、寛丞元年(一六二四)二月一五日中村勘三郎が中村座の芝居櫓をここに設けて江戸歌舞伎の祖地とした。

江戸歌舞伎旧史保存会が昭和三二年建碑。この昭和三〇年代初頭には、全国的にも記念碑・墓碑の類が多く建てられている。

敗戦後一〇年程、朝鮮戦争景気で回復した日本経済の急成長ぶりを示す時代相でもある。となりの碑は、京橋大根河岸青物市場蹟碑である。

数寄屋橋の辺りは寛文年間から野菜市があったが、船運のよい京橋川北岸の紺屋町に移った。

近在から大根がよく入ったので、大根河岸ともいわれた所である。

後に明治一〇年京橋川南岸の甘藷問屋数軒を加入させて問屋三七軒、仲買一七人の組合があったが、大正一二年の大震災後、昭和一〇年二月中央卸売市場法によって築地に移った。

|

京橋大根河岸青物市場蹟碑

(京橋3丁目)

|

アーク灯記念碑(銀座2丁目)

|

真珠王記念碑

(銀座4丁目)

|

この時、日本橋の魚河岸も築地に移転して生鮮食品の流通機能がどうやら近代化していったのである。

昭和三四年の建碑である。

銀座発祥の地碑の反対側にはアーク灯記念碑(銀座二−五、大倉本館角埋込)がある。

壁になっているので見落しやすいが、錦絵の『東京銀座通電気燈建設之図』を鋳込んだものである。

明治一五年(一八八二)初めてここにアーク灯をつけた時は、見物客がつめかけたという。

さらに新橋の方へ行くと、真珠王記念碑(銀座四−五)がある。

真味王といわれた御木本(みきもと)幸吉は安政五年(一八五八)今の三重県に生まれた。

苦学した立志伝中の人で、明治三八年(一九〇五)に丸型の真珠を養殖真珠貝でつくりだして成功、海外に輸出して世界総生産の六割を占めた。

大正一三年(一九二四)には貴族院多額納税議員にもなっている。

京橋側へ戻ってテアトル東京の角から高架道路沿いに東へ行くと、昭和通りに出る。

この通りは東京下町を縦貫する都市計画通りで、大正大震災復興計画ではもっと広くなるはずであったが、後藤新平東京市長のいわゆる大風呂敷計画として縮小されてしまった。

今にして思えばもっと広くてもよいくらいなので、当時としては先見の明があった再建計画ではある。

昭和通りをこして城南信用金庫の角を入るが、どこまでも銀座一丁目で、銀座の町割りは一丁目から八丁目まで、いずれも西北から東南へ数百メートル細長くなっている。

新金橋の手前が京橋会館(銀座一−二六)である。

前の植込みに案内板があるが、この北約三〇メートルあたりは三つ橋跡である。

明治未年まで堀が交差していた。北東からは楓(もみじ)川、北西からは京橋川、東流する桜川、そして南西に三十間堀が入っていた。

その接点に近い楓川に架かっていたのが弾正橋、京橋川に白魚橋、三十間堀に真福寺橋があり、この三つの橋は古いもので、寛永九年(一六三二)頃の『武州豊嶋郡江戸庄図』に記されており、三つ橋と長く俗称されていた。

しかし河川の埋立で明治来には真福寺橋、昭和三四年には白魚橋が消え、昭和三七年高速道路工事で弾正橋もかえられてしまった。

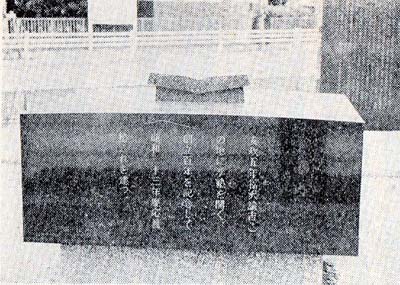

京橋会館入口の壁に白く大きくできているのが自動電話交換発祥の地碑(銀座一−一六)である。 この地はもと京橋電話局があって、大正一五年一月二〇日、日本で初の自動電話交換を始めた。 その五〇周年記念で昭和五〇年一月二〇日除幕した。碑は電話の配線図を描いたものである。

また電話交換については、電話交換を明治二三年一二月一六日に開始したという電話交換創始之地碑が千代田区側の東京駅丸ノ内北口の日本工業供楽部入口にある。 新金橋から東南に高速道路沿いに行く。この自動車道路はもとの築地川の川底である。

三吉橋は中央区役所の前である。もとは川の上で三差路になっていて、大変珍しい橋である。 今はもとの川底を行く自動車を見下ろす陸橋になったわけである。

もとはこの築地川が南西から流れてここで南東に曲っていたが、そこの合引(あいびき)橋の地で大正の大震災後に北東の楓川弾正橋まで水路を開削して佩川と築地川がここで連絡した三差路であった。

三吉橋は昭和二年起工、同四年一二月完成してから長く特異な情緒をかもし出していたが、昭和三七年埋立、そして現在は地下鉄都営8号有楽町線の建設工事が進んでいる。

このように川が干されて上部はところどころ公園になっている。 |

自動電話交換発祥の地碑

(銀座1丁目)

|

こうした形は変貌した東京の中小河川では一般的である。

中野区の桃園川は蓋をして遊歩道になっているし、江戸川区の一之江境川も流れの上に児童遊園をのせている。

晴海通りにつきあたり右へ有楽町駅へ戻ると昭和通りとの交差点手前が歌舞伎座である。

明治二二年初開場、昭和二六年戦災復興した歌舞伎上演の殿堂である。

三越、時計塔の和光から数寄屋橋交差点に出ると、派出所裏には関東大震災供養碑(銀座四−一先)がある。

七 銀座五丁目から八丁目 top

有楽町駅から朝日新聞社の前に出ると晴海通りである。

このあたりは大岡越前守忠相で有名な江戸南町奉行所のあった所である。

北町奉行所は東京駅八重洲北口の国際観光会館(千代田区丸の内一)にその碑がある。

高速道路下にはかって数寄屋橋があった。

ここは江戸城外堀があり、古く寛永の『武州豊嶋郡江戸庄図』にも「すきやばし」が入っている。

最後の改架は昭和三年八月であったが、埋立で同三一年撤去が始まり、三三年三月一六日数寄屋橋歩道は通行止めになってついに橋の生命を終えた。

数寄屋橋公園には数寄屋橋の碑(銀座五−一)がある。

旧橋の遺材でつくられたもので、歩道側には「数寄屋橋此処にありき」と菊田一夫の言葉が刻まれている。 |

|

寛永六年(一六二九)創架以来三三〇年、江戸の看板が消え去ったが、ことに有名になったのは、菊田一夫の「君の名は」で、ラジオ、映画に華々しく登場した。

この数寄屋橋での出会いを主題にしたシーンは人気を巣めたもので、その放送時間のラジオをきくため風呂屋の女性客がぐんと減ったという。

数寄屋橋公園の奥には古い歴史をもつ泰明小学校がある。

その前に島崎藤村・北村透谷記念碑と昭和五三年建碑の泰明(たいめい)小学校百年記念碑(銀座五−一−一三)がある。 この泰明小学校は明治一一年六月開校、透谷や藤村はその初期の卒業生であった。

透谷は明治元年一一月一六日、現在の神奈川県小田原市で官吏北村快蔵の長男として生まれた。

祖父は小田原藩の藩医であった。

透谷が四歳の時父母は次男と共に上京したので、透谷は五年間は祖父と継祖母に育てられた。

戦争ごっこの好きな暴れん坊だったという。父母は一旦は小田原へ戻ったが、明治一四年(一八八一)透谷が一二歳の時に東京市京橋区弥左衛門町七番地に移った。

ここで泰明小学校に入ったのである。翌一五年一月二三日、一三歳で高等科を卒業した。 当時の自由民権思潮に影響されて校内の青年党グループに入っていたという。

大井憲太郎が明治一八年おこした大阪事件に関係したのはそうした傾向からであろう。

東京専門学校(現在の早稲田大学)出身、近代ロマン主義の先覚者として不朽の詩作『楚囚之詩』(そしゅうのし)『蓬莱曲』(ほうらいのきょく)を残した。

その妻は町田市の生んだ自由民権思想家石坂昌孝の娘ミナである。 |

島崎藤村・北村透谷記念碑

(銀座5丁目、泰明小学校)

|

透谷の号は近くの数寄屋橋の「すきや」から名乗っているもので、本名門太郎、明冶二七年五月一六日、わずか二五歳の短い生涯を芝公園の家で自ら絶ってしまった。

かって八王子の老政客秋山国三郎宅にいたことがあるので八王子市甲の原丘に透谷の記念碑が昭和二九年建てられた。

島崎藤村は透谷より五歳程若かったが透谷の影響が大きかったという。

明治五年(一八七二)二月一七日長野県西筑摩郡神坂(みさか)村字馬籠の床屋正樹の四男として生まれた。

本名春樹。明治一三年九歳の時に父兄にすすめられて東京に遊学、姉園子の嫁ぎ先高瀬家が京橋鎗屋町(やりやちょう)にあったのでここに寄食して泰明小学校に転校した。

銀屋町は銀座四丁目三越の東側にあたる。

その翌年明治一四年に高瀬家が木曾福島に帰郷したので、高瀬家の知人の力丸元長の家に移り、さらに翌明治一五年高瀬氏の同郷人の銀座四丁目吉村忠道家に寄食した。

吉村は書生を愛する心の深い人であったという。

しかし明治二〇年、吉村家は日本橋浜町に引越したので藤村も移り、三田英学校から神田の共立学校さらに明治学院入学と、藤村の少年時代は目まぐるしい転変があった。

明治二九年、二五歳の時、北村透谷一周忌に亡友のため『透谷集』を編んでいる。

やがて『破戒』『夜明け前』の名作を生んだ。

泰明小学校前にリッカー美術館がある。

外堀通りに出て渡り、みゆき通りの二番目の角を右へ入る。

その並木通りは新橋へ出れるが、途中の西側歩道に石川啄木歌碑(銀座六−六−七)がある。

宮本商行の前で、向かい側は内山画廊である。啄木は明治一八年一〇月二八日岩手県玉山村常光寺で生まれた。

代用教員や新闘記者などを転々として苦労し、明治四一年四月再上京、金田一京助の下宿に入り、明治四二年(一九〇九)三月、その頃滝山町といわれたこの地の朝日新聞社に校正係として働いていた。

相馬御風に「二千年の永い間貴族の専有に帰していた鶴が三十一字詩を、苦しい実生活の泥にまみれた平民の手に引き下ろした日本最初の歌人」と絶賛された啄木は、わずか二七歳、明治四五年四月一三日没した。

朝日新聞社時代の歌作『一握の砂』や『悲しき玩具』など名歌集を遺している。この歌碑は下部に「銀座の人々これを建つ」とある。

啄木没後満六〇周年記念での建碑で、銀座地区の記念碑はそこに住む人たちによってつくられたものなどが多い。

この啄木歌碑もよく磨かれて手入れがよい。 |

石川啄木歌碑(銀座6丁目)

|

並木通りを新橋方向に直進して高架道路に行きあたる。

左折すると次の西五番街通り、その次のすずらん通り角には案内板がある。

この辺りは金春(こんぱる)屋敷跡で、現在の銀座八−六・七・八にかかっている。

幕府の保護下にあった能役者の家柄として金春・観世(かんぜ)・宝生(ほうしょう)・金剛(こんごう)の四家のうち、金春冢の屋敷が寛永四年(一六二七)以来ここにあった。

その屋敷はのちに麹町善国寺谷(千代田区麹町三・四丁目)に移っている。

この史跡標示は地元町内会の運動によるもので、老舗の多い地区ならではの保存運動であろう。

ノーブルパールの勝又康雄氏や銀座八丁目町会青年部椎葉公隆氏らの史跡発掘グループの活動は大きい。

「歴史を重んじるなかで将来の発展を考えよう」というその主唱の示す方向は、東京をふる里として育てあげ伝えていく原動力が秘められているのである。

そうした動きの一環として、高速道路北側の通りを、かってこの地に芝口御門が一時設けられたことから、御門通りとこの地区で命名していることも興味深い。

銀座はそこに通い、買物をするだけの土地ではないのである。

銀座八丁目七・八・九周辺は、宝永七年(一七一〇)六代将軍家宣のブレーンであった新井白石の発議により芝口御門を設けて朝鮮使の入府に備えたのであるが、享保九年(一七二四)正月焼失してから再建されなかった。

ここの首都高速八号線の高架下は新橋センターになっているが、もとは汐留川で、昭和三六年の埋立である。

この川に架かっていたのが、地名のもとになったといわれる新橋である。

新橋とはいっても古いもので、承応二年(一六五三)『武州古改江戸之図』にはすでに記されている。

一時、宝永七年北詰に芝口御門ができてから芝口橋と改称されたが、それも享保九年に門が焼失したためか旧称の新橋に復している。

最後の改架は大正一四年(一九二五)七月、これは汐留川埋立で昭和三九年撤去された。

銀座柳の碑(新橋8丁目) |

商法講習所碑(銀座6丁目) |

橋の一部は遺されている。ここには銀座柳の碑(新橋八−九)がある。

銀座通連合会が昭和二九年四月建てたもので、西条八十作詩「植えてうれしい銀座の柳」が歌譜で彫られている。

銀座通りが通称になっているが、中央通りを京橋方向へ行くと松坂屋がある。

その入口前に商法講習所碑(銀座六−一〇)がある。

一橋大学の前身で、明治八年(一八七五)九月ここに設けられたものである。

開国の初めにまず貿易をめぐって商業上の知識を近代教育として取入た施設で、銀座尾張町で始められたものである。

設立には森有礼の私塾という形に渋沢栄一、福沢諭吉、大久保一翁らが力を合せている。

アメリカ人教師も加えられて小学校卒業者が二〇〇人という定員に発展したが、明治一七年七月までに卒業生は四六人であった。

東京府から農商務省に移管した明治一七年二月の在学生は二三九人であった。その時に東京商業学校と改称し、明治一八年五月文部省の直轄学校となった。

昭和通りをこえると、歌舞伎座、新橋演舞場などがありこの一帯がもとの木挽(こびき)町で、芝居町とよばれて有名であった。 絵島生島(えじまいくしま)事件でとりつぶしになった山村座や後に新富(しんとみ)座となった森田座などが人気を集めていたのであある。

昭和通りに面した第一企画ビル角に狩野(かのう)画塾跡(銀座五−一三−九〜一四付近)の標識がある。

安永六年(一七七七)木挽町五代狩野典信(みちのぶ)がここで画の塾を開き、八代雅信(うたのぶ)の門からは明治画壇の巨匠狩野芳崖と橋本雅邦らが出ている。

幕府の奥絵師として画業を独占していたのは狩野探幽・尚信・安信の三兄弟を祖とする鍛冶橋・木挽町・中橋、および木挽町狩野家の分家であった浜町狩野家の四家があり、そのうちここで画塾を開いた木挽町狩野家がもっとも栄えていた。

狩野派以外にも土佐派の系統も幕府に用いられていたが、全盛の狩野派もしだいに形式化して芸術性も当初よりは空疎な内容になったといわれている。

銀座六、七丁目の料亭街を抜けて高架道路沿いの郵政省東京南部小包集中局前に検査業務開始の地碑(銀座八−八−二〇)がある。

明治九年六月一七日、この地で工部省電信寮の碍子試験所が発足した時に電信用の碍子を電気試験したが、物品購入検査という近代用品会計の基礎的作業を初めて行なったのである。昭和五一年六月建碑。 |

検査業務開始の地碑(銀座8丁目)

|

八 浜離宮から築地 top

新橋駅の東側、銀座口から昭和通りを経て汐留駅に沿って行く。

この汐留駅はもとは「汽笛一声新橋を」とうたわれ明治五年九月一二日(新暦一〇月一四日)日本初の鉄道駅となった新橋駅である。

浜離宮恩賜庭園(浜離宮庭園一−一)は北側の築地川南門橋から入る。

この辺りは江戸の初期にはアシが茂っており、将軍家の御鷹場であったと『御府内備考』にある。

承応三年(一六五四)に三代将軍家光の三男甲府の徳川綱重が兄の四代家綱から受けて下屋敷にしていた。

甲府浜御殿と呼ばれていたが、五代綱吉は子がなく、その甥にあたる綱重が継いで六代家宣となったからまた将軍家のものになったわけである。

八代吉宗の時はよく使われて社交場でもあった。

浜離宮の名は宮内省のものとなった明治三年からで、昭和二三年名勝・史跡、昭和二七年一一月二二日特別名勝・特別史跡となっている。

庭園に入るとすぐ延遼館跡、明治二年に珍しい石造洋館となっていた跡である。

海水を入れて干満を出した汐入池中央には、明治一二年アノリカの元大統領グラント将軍が明治天皇に謁見した中島の茶屋跡がある。

鴨狩にも用いられた木立の一角が、都心と思えぬ景勝を見せている。

築地はその地名のように埋立地である。江戸初期には日比谷の辺りまで海岸であったが、慶長八年(一六〇三)家康が諸大名に命じて埋立させた。

大名の石高により千石に一人の勤労奉仕を割りあてたのであるが、徳川家への忠誠心を示すのはこの時とばかり、大名たちはこの千石夫に割り増して動員したという。

工事は神田山を崩して銀座から築地方面を造成した。武家地の多い所である。

築地方面へは、国鉄有楽町駅から銀座を通りぬけてもよく、地下鉄日比谷線築地駅が本願寺の山門横にある。

地下鉄築地駅の新大橋通りに面した築地公園(築地二−一三−六)には日露戦争忠魂碑がある。

京橋地区出身の一三〇柱のため大正三年数寄屋橋公園に建てられたが、地下鉄工事のため昭和三二年五月移転してきたものである。

築地公園に沿ってはいった四つ角は桂川甫周(ほしゅう)屋敷跡(築地一−二○地域)である。

ここに建つ古い三菱銀行はいずれ姿を消すであろう。現在は閉鎖中である。

その横に史跡標示がある。

蘭方医桂川家は初代甫筑(ほちく)が六代将軍家宣に仕えて以来の奥医師で、代々ここに住んでいた。

甫周は宝膤元年(一七五一)生まれで名は国瑞。

同じ築地の豊前中津藩医前野良沢や杉田玄白らとオランダの解剖書の飜訳に苦心し、『解体新書』を安永三年(一七七四)に出している。

寛政六年(一七九四)医学館の教官となり、顕微鏡の普及や、ロシアに漂着した漁夫の幸太夫からきいて書いた『北搓聞略』を著している。

桂川甫周の史跡前の第一勧業銀行横をはいると煉瓦塀造りの築地小劇場跡碑(築地二−一一先)がある。 戦災で焼けた跡地であるが、大正一三年(一九二四)新劇の本拠として小山内薫らの活躍で知られた。

本願寺築地別院(築地三−一五−一)は、築地本願寺と呼ばれており、浄土真宗京都西本願寺の別院である。

エキゾチックな大伽藍で、大正の関東大震災後に京都大学伊東忠太博士の設計で石造の古代インド仏教式という建築に近代味を加えている。

もとは元和三年(一六一七)本願寺第二一世准如上人が関東布教の拠点として浅草横山町に創建した。

これが明膤三年(一六五七)の大火で焼失後、ここに幕府より新地を得て大坂佃より移住した門徒が中心となって海岸を埋立たのである。

その後、昭和六年に再建着工で昭和一〇年(一九三五)完成したが、現在も布教活動は活発である。 山門を入ると左手に茂みがあり、墓碑が集まっている。

土生玄碩(はぶげんせき)墓は大正一三年一月都旧跡指定である。

玄碩は明和五年(一七六八)安芸国吉田で生まれた蘭医で、眼科医として有名であった。

文化年間には幕府の侍医であったが、シーボルト事件をおこしている。オランダ商館付きの医者として日本に来たドイツ人シーボルトから玄碩は限病の治療を教わっており、文政一一年(一八二八)一二月その帰国に土産として将軍から賜った紋付の衣類を贈ったことから事件となり、江戸追放処分となった。 |

築地小劇場跡碑(築地2丁目)

|

嘉永六年(一八五三)八月一七日に八七歳で没している。

間新六(はざましんろく)墓とあるものは供養塔であって、昭和一三年一〇月東京府指定、昭和三〇年三月都旧跡指定である。

赤穂浪士間新六光風は天和元年(一六八一)赤穂城主浅野長矩の家臣、間喜兵衛光延の次男として生まれた。父と兄十次郎光典と共に本所の吉良邸に討ち入り、元禄一六年(一七〇三)二月切腹、その姉背中堂又助が本願寺に葬ったが、墓石は天保五年火災でいたみ、再建された。

討ち入りののち高輪泉岳寺へ引揚げる途中で新六は槍に五〇両つけて寺に投げ入れていったという伝説もある。

酒井抱一墓は、昭和四年五月以来の都旧跡。抱一はもと姫路藩主酒井忠以の次男で、江戸の生まれである。

三七歳の時に出家して京都西本願寺文如の教えを受けた。

風流人として知られ、根岸に住んで俳句や狂歌を作ったが、尾形光琳に影響を受けた画家としても有名であった。

九条武子夫人歌碑の武子は、本願寺二一世門主明如の次女で、社会事業や仏教婦人会運動につくした歌人であったが、昭和三年四二歳で早逝した。

陸上交通殉難者追悼碑は昭和四四年建碑である。

このような供養俳は昭和三〇年代後半から四〇年代前半にかけて各地に多いが、いわゆる高度成長期の自動車時代初期の時代相を示して後世の史料となるであろう。

本願寺から新大橋通りを南に行くと、東京都中央卸売市場(築地五−二−一)である。

この地はもと寛政四年に松平定信が隠棲した浴恩園(よくおんえん)跡である。

初めは小田原城主稲葉氏が寛永年間に幕府から下賜された地で、五万坪の屋敷に海水を入れた潮入り庭園にしていた。

この小田原型庭園造りは旧芝離宮恩賜庭園(港区海岸一−四)に遣されている。

浴恩園跡(築地五−一)は大正一五年四月二六日都指定旧跡になっている。

中央卸売市場は築地の魚河岸とも呼ばれるが、幕府時代以来、長く日本橋にあった魚市場を関東大震災後ここへ移したものであって、魚ばかりではなく、一般水産物や青果などの生鮮食料品の集散地である。

場内に旗山記念碑(築地五−二)がある。旗山海軍発祥の地ともいい、旧日本海軍の誕生地である。

松平定信がいたその下屋屋敷浴恩園跡は海軍用地となって、明治五年(一八七二)に海軍本省が旧尾張藩邸の地におかれ、浴恩園内の丘に「海軍卿旗」をあげた。

旗山とよばれたゆえんである。碑はのちに市場内整理で魚河岸水神社前に移されたものである。

卸売市場にバスが入る入口左手には浴恩園標識があり、そこで新大橋通りを渡った国立ガンセンターの一角に海軍兵学校寮跡碑(築地五−一)がある。

ガンセンター東南隅でわかりにくく、前に物置きができていて見えにくい。

兵学寮は旧日本海軍士官の養成をしていたもので、明治二年に築地のもと広島藩邸跡に海軍操練所として発足し、明治三年海軍兵学寮と改称した。

さらに明治九年(一八七六)八月三一日海軍兵学校と改め、明治二一年(一八八八)八月一日広島県江田島に移った。 |

日本海軍発祥の旗山碑(築地5丁目) |

海軍兵学校寮跡碑(築地5丁目) |

卸売市場前の新大橋通りはかってロータリーになっていて、そこには大変珍しい貴重な石柱標識があった。

朝日新聞社駐車場隣の海上保安庁水路部監理課の管理の経緯度基点標由来碑(築地五−三)である。

卸売市場前交差点には、水路部天測室がもとあって、大正一二年関東大震災後の東京市復興計画で道路となったが、ここで大正四年から六年にかけて日本の経緯度を精密に測定した結果、北緯三五度三九分三七秒八、東経一三九度四六分一五秒六の位置に子午儀測台があった。

これでそれまで定められていた日本の緯度に一〇秒余の誤差のあることを発見し、測地学上貴重な貢献となったのである。

そこで水路部はこの歴史的な地に経緯度基点標石柱を東京市と共に昭和八年二一月建てた。

この付近は旧日本海軍兵学寮、海軍大学校がおかれていたが、ここの副官官舎構内囲壁の外に由来を記した銅版額を設けていた。 |

経緯度基点標由来碑

(築地5丁目、海上保安庁水路部監理課蔵)

|

現在は水路部参考品室の隅に収蔵されているが、一メートル程の大型碑である。

水路部入口などに掲示されてほしいものである。

中央卸売市場前の海幸橋を渡たると、波除神社(築地六−二〇−三七)という稲荷神社がある。

この地はもと築地小田原町で万治年間(一六五八〜六〇)に埋立した時、波が堤防を破って工事は難行したが海上で拾った稲荷大神の神体を祀ってからは波がおさまったと伝える。

境内には昭和四八年七月建碑の鮟鱇(あんこう)塚、てんぷらの海老塚やすし塚がある。

波除神社から晴海通りに出た角に軍艦操練所跡(築地六−二〇)の標識がある。

このあたりは江戸湾の奥海岸で、安政四年(一八五七)四月、幕府は江戸築地講武所内に軍艦操練所を設けた。

旗本、御家人などから希望者を集め、オランダから買った軍艦で練習させたが、元治元年(一八六四)移転後は築地ホテル館が建った。

晴海通りを勝鬨(かちどき)橋へ向かうと、橋際に海軍経理学校の碑(築地六−二○−一一)がある。

旧海軍の主計科要員の学校で、卒業生は一万人以上といわれる。 |

すし塚(波除神社)

|

明治七年に芝に海軍会計学舎が設けられたが、明治四〇年経理学校となっている。

校舎は中央卸売市場のもと浴恩園跡地で、明治二一年に敷地にあてられた。昭和五一年四月の建碑である。

かちどきのわたし碑(築地六−二○−一一)は、かっての渡し舟の記念碑である。

勝鬨橋を渡る埋立地の月島一丁目から四丁日は明治二六年(一八九三)、また勝どき一丁目から四丁目は明治二七年に完成した埋立地であって、もと明石町と月島三丁目の間に「月島のわたし」が明治二九年(一八九六)に始められたが捌ききれなくなり、明治三八年一月、日露戦争の旅順陥落祝捷会の時に、当時の京橋区民有志がこの渡しを設けて東京市に寄付したものである。

この渡し舟は昭和一五年六月勝鬨橋開通まで東京市が運営して三五年間続いていた。

「渡し」は現在の勝鬨橋西南約二〇〇メートルの海幸橋の側から勝どき一・二丁目の間を往復していた。この碑は当時のものである。

勝鬨橋は特殊な橋で、高いマストの船が通れるように中央が双葉のように開く跳開橋であるが、現在は開いていない。

昭和六年から架設に入り昭和一五年六月完成したが、計画としては古く、明治四四年以来何度も見送られていたものである。

噴水のある小広い公園はもとは合引(あいびき)川(築地川東支川)で、埋立られて「あかつき公園」になった。 |

かちどきのわたし碑

(築地6丁目)

|

昭和四六年一二月一日開園、区内では浜町公園と並ぶ広い公園で、電線の見えない大空である。

明石町記念碑(築地七−一九−一)の裏には旧合引川の橋であった明石橋と南明橋の橋銘が入っている。

明石橋は古いもので、創架は延宝八年(一六八〇)、別称を寒さ橋といい、外国人居留地の南端にあたる地で関門がおかれていた。

あかつき公園をぬけると堺橋に出る。この橋を境にして築地川が西と北に川筋が分かれていたが、昭和四六年埋立から橋の形があるのみになってしまった。

川の匂いと、雨音をうける水の流れは、高速道路と化してからは自動車の騒音と排気ガスにと入替わったのである。

堺橋は旧名を数馬橋、堀数馬邸前橋の意味であった。天保江尸図では水野越前守と旗本数家の邸地の間に架かっている。

現在の鋼飯橋は大正三年改架されたものである。

堺橋際の木村屋パン総本店角に工学院大学学園発祥地碑(築地七−三)がある。

昭和三一年の創立七〇周年記念事業で木村屋の敷地提供により建碑された。

前身は明治二一年(一八八八)二月木挽町の農商務省内徒弟講習所校舎をかりて工学技術者の育成を始めてから一学期終了と共にこの地、当時南小田原町に移転してから明治二九年芝増上寺を経て新宿に移った。

九 明石町 top

明石町も古い埋立地で、播州明石の漁民が来住したから、また風景が明石浦に似ているからとも地名のゆかりが伝えられている。

明治元年から外国人居留地がおかれ、明治三二年まで、いわゆる築地居留地として異国情縉をかもしていたが、その明石町は現在の隅田川岸になっている。

もとは川で囲まれていた一角である。

築地本以寺から暁橋を渡ったところは聖路加病院の一角で、芥川龍之介生誕の地(明石町一〇・一一付近)である。

天才作家龍之介は明治二五年三月一日東京市京橋区入船町八丁目一番地新原敏三の長男として生まれた。

この地は明治一六年頃から耕牧舎という乳牛の牧場があって、新原敏三はその経営者であった。

辰(たつ)の年辰月辰日の辰の刻に生まれたことから龍之介と名付けられたが、母は七ヵ月後に発病、その母の長兄芥川道章に引取られて本所小泉町(墨田区両国三丁目)に移り、一二歳の時芥川家の養子となった。

大正四年『羅生門』、大正七年『地獄変』などの名作を残して昭和二年七月二四日田端で三六歳の短い華やかな生涯を自ら閉じた。 |

|

明石小学校東側にはガス街灯柱(明石一−一五)がある。京橋際にあるガス灯と同じく鋳鉄製で、コリント風の柱である。

今のランプは袖修復元であるが、かってはいかにも異国の文明情緒として明治人の眼にうつったものである。

東京の都市ガス事業は、明治七年(一八七四)に始まっており、この街灯柱は明石町の外国人居留地で用いられたものである。

夕方になると、点火手が長い棒の先に鍵と点火具をつけてこのランプの底を開いて点火して廻り、暁の頃にはガスの、バルブを閉めて消して歩いていたという。 総高三・四メートルの街灯である。

聖路加病院は都内でも指折りの総合病院で、屋上の聖十字は特徴的である。

もと築地病院で、明治三三年アメリカ人医師が再建、現在の建物は昭和八年完成されたものである。

東側の壁には徳川将軍家最後の宗家を継いだ徳川家達(いえさと)公爵筆の「神の栄光と、人類奉仕のため」の言葉が刻まれている。

聖路加病院の四っ角ロータリーの中央には碑が二つある。

蘭学事始(ことはじめ)の碑(明石町一○先)は「蘭学の泉はここに」と書出しであることから蘭学の泉の碑ともいわれている。

昭和六年一二月二日指定以来の都旧跡である。

この近くには鉄砲洲の豊前中津藩主奥平家の中屋敷があり、その蘭医前野良沢(りょうたく)が役宅に住んでいた。

明和八年(一七七一)三月五日、良沢の家に杉田玄白と中川淳庵が集まった。

三人はその前の日に干住小塚原(こづかっぱら)で死刑囚の腑分(ふわ)け、すなわち解剖を見て、オランダ語の解剖書『ターヘル・アナトミア』の図が正確なのに驚き、この本を訳そうということになったのである。

築地の幕府医官桂川甫周も参加している。 |

蘭学事始の碑(明石町10)

|

オランダ語を少しはできた良沢にも見当のつかぬ難解の書であったが、身体の各部分の名をてらしあわせて訳語を見つけ、三年後の安永三年(一七七四)八月、『解体新書』五巻を完成させたのである。

これは西洋の学術書の本格的な翻訳の初めであって、これから蘭学がおこるのである。

明治の外国人居留地に先立つ日本近代文化の導入地でもあったわけである。

前野良沢と同じ中津藩から福沢諭吉が出ている。

この藩邸で、大坂の緒方洪庵(おがたこうあん)に学んだ洋学を数名の塾生に教えていた。

慶応義塾発祥の地碑(明石町一〇付近)が蘭学事始の碑に並んでいる。 上部には開いた本の形で、「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らず」の有名な言葉を刻んでいる。

安政五年(一八五八)諭吉は蘭学塾を開いたが、今の聖路加病院構内にあたる地である。

その地は外国人居留地の敷地に入っていたため、慶応四年(明治元年、一八六八)芝新銭座(しんせんざ)の久留米藩有馬家屋敷に移り、明治四年(一八七一)三田へ落ち着いたのである。

建碑は、慶応義塾創立一〇〇午記念の昭和三三年(一九五八)四月二三日である。 |

慶応義塾発祥の地碑(明石町10)

|

浅野内匠頭邸跡(明石町12)

|

この蘭学と慶応の二つの碑のあるロータリーの向かい側に浅野内匠頭(たくみのかみ)邸跡(明石町一二)がある。

昭和一六年六月都指定旧跡。明石町一〇・一一地域には、播州赤穂城主浅野内匠頭(たくみのかみ)鉄砲洲上屋敷があった。 今の聖路加病院と河岸地を含む一帯八九〇〇坪で、西南は築地川に面していた。

あかつき公園を南にぬけて都営明石町第三アパート一〇号棟の角に、電信創業之地碑(明石町一四)がある。

ここは日本で初めておかれた公衆電気通信の地で、明治二年(一八六九)九月一九日(陽暦一〇月二三日)に横浜裁判所と東京築地運上所内に設置された「伝信機役所」を結ぶ電信線約三二キロを架設着工、同年一二月二五日通信業務を開始したのである。

この碑は紀元二六〇〇年記念で昭和一五年逓信省がたてたものであるが、昭和五三年にここから南南東約四〇メートルの地点から移設された。

明石橋跡から北上すると、バス停聖路加病院前に出る。ここには築地居留地(明石町九)の案内板がある。

いわゆる築地居留地は外国人の居留地域で、安政五年(一八五八)に幕府が欧米五ヵ国と修好通商条約を結び横浜や神戸など五港の開港と、江戸、大坂の開市を含めていったが、そこで条約締結国人の居住と営業を許可した一定の地域である。

明治元年八月一四日政府は条約により正式に居留地を明石町一帯に定め、一一月一九日開設された。 翌二年貿易商社設置、明治三年には第一回の競(せ)り貸(か)しを行なっている。

しかし、他の居留地並みには振わず、公使館がおかれて外国人宣教師の活動地でもあった。 その居留地は明治三二年七月一七日廃され、内地の外国人雑居が認められた。 |

電信創業之地碑(明石町14)

|

指紋研究発祥の地碑(明石町8) |

アメリカ公使館跡の石標(明石町8) |

アメリカ公使館跡(明石町八−三〇地域)については、バス停聖路加病院前に案内板がある。

居留地内にできたのは明治八年(一八七五)一二月であったが、その前は安政六年(一八五九)にハリスが麻布善福寺(港区元麻布一−六)の本堂を用いて開設したものの不便で居留地に新設したのである。

しかしここも狭いためにまたも引越し、明治二三年三月、今の港区赤坂葵町に移転した。

公使館跡には石標六個が遺り、鷲と星が彫られたものもある。もと河岸の松並木は昭和三〇年に復活した。

その茂みを北へやや行くと、足元に低いどっしりした指紋研究発祥の地碑(明石町八先)がある。

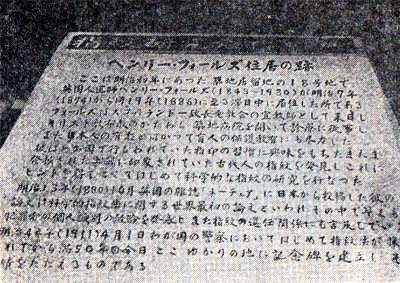

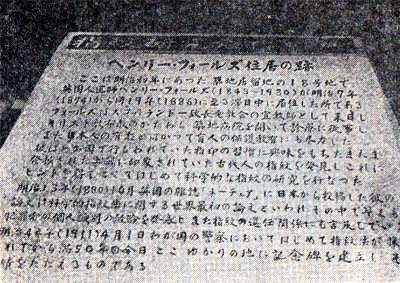

ヘンリー・フォールス住居の跡と彫られている。

英国人医師のフォールス(一八四三〜一九三〇)が明治七年から一九年までこの地、築地居留地一八号地に住んでおり、彼はスコットランド一致長老教会の宣教師として来日し、築地病院を開いて医療活動をしていた。

また盲人の保護教育にも尽力している。

フォールスは指紋に関する科学的研究を世界で初めて明治一三年(一八八〇)一〇月英国の雑誌「ネーチュア」に発表してから、指紋の研究が犯罪者の識別に応用されていったが、日本の警察で指紋法を採用したのは明治四四年(一九一一)四月一日であった。

その五〇周年記念で警察協会が昭和三六年建碑したものである。

フォールスがこうした意外な面で業績を残したきっかけは、日本に古くから行なわれていた指印の習慣に興味をもってその遺伝性までも研究したことにあり、古代の土器からも古代人の指紋を発見し、科学的研究のヒントを得ていたという。

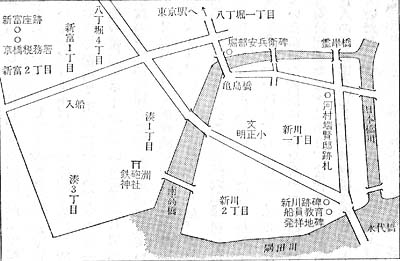

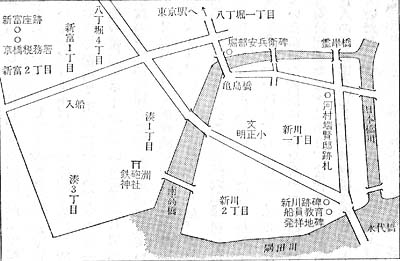

一〇 八丁堀・新川・湊・新富

top

桜川は京橋川の下流で、現在は埋立が進み桜川公園となっており、八丁堀橋まで消えた。

この川が掘削されたのは寛永年間のことで、船連のために掘られたのである。

その長さがおよそ八町あることから当時八丁堀と呼ばれていた。

また別の説によると、本八町堀名主岡崎十左衛門が三河国岡崎宿付近の八町村の出であってその八町堀ににているところから八丁堀と称したともいう。 八丁堀には、江戸町奉行の与力・同心が住みついていた。

与力・同心は南北両奉行所に与力は各二五騎、同心は五〇人ずついた。

今日の警官の仕事をしていた者で、のちに同心は安政六年各一四○人ずつに増員されている。 |

|

与力の屋敷は大体二五〇坪で玄関付きであり、同心は一〇〇坪ばかり、これが「八丁堀の旦那」と呼ばれた住人たちであって、同心の地所に町人たちも借りて住んでいた。

東京駅八重洲中央口から東へ直進すると、久安(きゅうあん)橋を越す。

旧楓川の橋で、『寛永江戸図』にすでに記されている。川は高速道路になっている。

旧亀島(かめじま)川の亀島橋際に堀部安兵衛武庸(たけやす)之碑(八丁堀一−一四)がある。

安兵衛は越後国新発田藩溝口家の臣中山弥次右衛門の子で、一九歳の時江戸に出て念流を学んだ。元禄元年(一六八八)である。

身元引請人となってくれた伊予西条藩士菅野六郎左衛門とは叔父甥の盟を結び高田馬場でその仇討ちをしている。元禄七年のことであった。 その後も京橋水谷町(八丁堀一丁目)の儒者細井次郎大夫家に住み、浅野家臣堀部家の妙と結婚して堀部姓となった。

元禄一四年一〇月本所林町五丁目に長江長左衛門と名乗って道場を開き、吉良邸の様子を探り、ついに屋敷図を入手、元禄一五年一二月一四日赤穂浪士の吉良邸討ち入りとなった。翌年二月四日、三四歳で切腹となった。

この建碑は昭和四五年八月、八丁堀一丁目奥山喬一町会長ら篤志家の手になるものである。 |

堀部安兵衛武庸の碑(八丁堀1丁目)

|

亀島橋を渡った新川一、二丁目は近世には倉庫業、廻漕業者の拠点でことに関西からの酒を扱う下り酒問屋があった。

亀島川に沿って北上すると永代通りの交差点に河村瑞賢(ずいけん)邸跡の案内板がある。

霊岸島町北の南新堀一丁目から塩町にかけて今の永代通り南側一帯がその邸であった。

瑞賢は寛文から元禄期の作家商で、明暦大火の際に家財を売った一〇両を持って木曾に向かい、材木を買占めた機敏の人であった。

寛文一〇年(一六七〇)奥州阿武隈河口の荒浜から江戸に向かう航路を開き、さらに寛文一二年出羽国酒田から日本海を下り、下関から瀬戸内海経由で江戸に出る西廻り航路も開いた。

新堀川も瑞賢の開発と伝えられている。江戸に下る灘の銘酒は杉の木の香を移して菱垣(ひがき)廻船から積みかえられて新川の蔵に入ったのである。

瑞賢は元禄一二年(一六九九)没、鎌倉の建長寺裏手から半僧坊に至る路をわずかにそれた山中に墓碑がある。

船員教育発祥の地碑(新川1丁日) |

新川之跡碑(新川1丁目) |

永代橋方向に東進すると、永代橋手前右側に船員教育発祥の地碑(新川一−三〇先)がある。

明治八年一一月、大久保利通内務卿の命で岩崎弥太郎三菱会社社長がこの地に商船学校を開設した。

隅田川に威妙丸を繋留して校舎としたもので、日本の近代的な船員教育が始められたのである。

その伝統は江東区の東京商船大学に継承されている。

昭和五〇年一一月の建碑である。この碑の横を南に入ると区立新川第一児童遊園に出る。

昭和三四年四月一日開園のひっそりした遊び場で、柳の葉がすだれのようにかかっている。

新川之跡碑(新川−三一−四)がある。新川は古い運河で、新川一丁目三、四番地の間で亀島川から分流し、この新川跡碑のあたりで隅田川に入っていた。

その長さはおよそ六〇〇メートル、川幅は北部で一〇メートル、南部で一八メートルの規模であった。

北から一の橋、二の橋、三の橋があって、瑞軒の屋敷は一の橋北にあったと伝える。

万治三年(一六六〇)瑞軒の開削させた川と伝えており、川岸には酒問屋が集中していた。

新川は昭和二三年に埋立られた。

この時に都内の多くの川が姿を消したのであるが、戦後間もない頃、こうした汚水の多い入堀には衛生上の問題もあったのである。

しかし、直接のきっかけは占領軍からの命令で道路をふさいでいた戦災焦土の始末をめぐって埋立となったわけである。

東京の焼け跡四八〇〇万坪に残されたがれきの山は昭和二〇年調べで実に推定八〇万立方メートル、これを除くとして四トン積みトラックがあったとして二〇万台分である。

もちろんそんなトラックはなく、木炭を焚いてノロノロ動く自動車がわずかに残っていた時代である。

その焼け土は昭和通りなどではゴミとあわせて山となり、すれ違う自動車の姿さえ見通せぬほどであった。

これを占領軍の軍政部から追及されて安井都知事は「文字通り途方にくれてしまった」(『東京私記』)。

この時、都の建設局都市計画課長をしていたのは、のちに早大理工学部教授になった石川栄耀という人で、焼け土で不用河川を埋立ようとの妙案を出した。

苦しまぎれながらこの妙策に都知事と手をとりあって喜んだという。

敗戦後の不況時にこの作業で延べ二九〇万人の仕事が生まれた。

この時は多くの川が消え、江戸城外堀、浜町川などがその作業のトップを切って行なわれたのである。

永代橋は昭和三年四月に架けられたが、沿革は古く、元禄一一年の創架である。

享保四年(一七一九)大破して幕府は廃橋としたがその三月、町の人たちは存続を町奉行所に訴え出た。

結局民営として橋銭をとったのである。

住民運動の成果というべきであるが、文化四年(一八〇七)八月一九日深川八幡宮祭礼やこの日たまたまあった事件などで群衆が殺到して橋が落ち、水死者七三二人あるいは一五〇〇人ともいわれた。

老朽化して崩れたのは、一つには橋の整備力が弱まった事情もある。

近世の隅田川五大橋の最下流部にあって眺望・納涼の場としても、また廻船発着所としても有名であった。

新川跡碑から東京駅八重洲口方面へ行くと明正小学校に出る。

このあたりは昭和三五年頃のいわゆる高度経済成長期に東京の人口が増えた時、逆に都心区では過疎現象が起った地域で、その頃から東京の周辺区から郊外の人口が急増して東京圈の拡大があったのである。

人口急増も過疎も大きな影響を与えたのがまず学校問題で、明正小学校は昭和三六年六月、八丁堀の京華小学校へ統合されることになった。

新川から通えば新大橋通りの交差点を幼い子たちが通るのである。

この中央区教育委員会の決定に驚いた新川、その頃越前堀、霊岸島であったが、ここに住む人たちは一致して明正小の廃止反対運動を起したのである。

三六年一一月二五日中央区議会文教委員会はその廃止反対請願を秘密会にきりかえて請願不採択で葬ってからは、翌三七年国会視察団もくる騒ぎであった。

父母たちのハンガー・ストライキ、児童の登校拒否運動などを含めて三七年三月末、住民たちの根強い廃校阻止運動は結実して明正小学校は危く守り切れたのである。現在は校庭に溢れる子供たちの数である。

これが廃校になっていたならば、のちに新設問題がおこっても土地はなく、さらに大きな社会問題化したであろう。

住民が守る学校、住民が継いで伝える史跡保護、こうした点は中央区民の歴史で大きな柱となっている。

亀島川高橋から桜川稲荷橋を渡ると湊で、近世初期には隅田川口の砂洲であったらしい。

埋立られてからは文字どおり江戸の湊として商船が集まる地であった。

一説には寛永の頃ここで大砲の射撃演習をしたので鉄砲洲の地名が出たとも伝えている。

鉄砲洲稲荷神社(湊一−六−七)は近世は船乗りたちの信仰を集めていたが、現在も参詣者が多い。 新大橋通りをこえた新富二丁目の京橋税務署と中央都税事務所ビル前には、新富座跡(新富二−六−一)の標識がある。

新富座は、万治三年(一六六〇)に許可を得て寛文元年(一六六一)に現在の銀座六丁目、昭和通り西側の木挽町五丁目に設けられた森田座の後身である。

その森田座は天保一三年に現在台東区浅草六丁目になっている浅草猿若町に一旦移ってから明治元年守田座と改名し明治五年この地に戻り明治八年新富座と改めた。

団十郎、菊五郎、左団次などが活躍した場であったが歌舞伎座におされて衰えた。 二階建てで定員一六〇〇人、立見客三〇〇人が入れる規模であった。 |

鉄砲洲稲荷神社(湊1丁目)

|

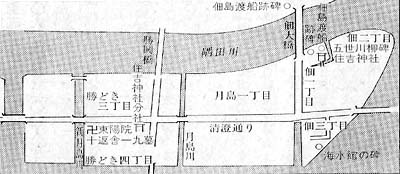

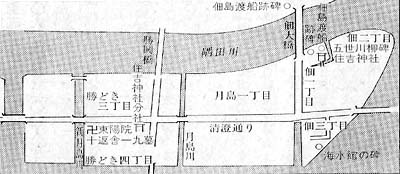

十一 月島 top

佃(つくだ)煮で有名な佃島は古い埋立地である。

佃一丁目から三丁目となっている北部は石川島とも呼ばれており、もっとも古い造成地である。

厳密には佃川支川(しせん)の北側の佃二丁目付近がそうで、三代将軍家光の頃に石川氏がこの地を拝領して石川島と俗称されていた。

『江戸砂子』には「石川孝太郎殿居やしきなり、俗には石川八左衛門殿島ともいふ、先代、石川八左衛門と申せし故なり」とある。

寛政二年(一七九〇)に人足寄場(よせば)となり、無宿(むしゅく)人や罪人などの労役場であった。 |

|

のちに工場用地となって石川島造船所が建てられた。現在の石川島播磨重工である。

佃大橋と下流の勝鬨橋との間の月島一〜四丁目は明治一八年から築造して明治二六年埋立完成、当初は工業用地であったが現在は住宅地でもある。

佃大橋を渡ると左手に住吉神社の一角がある。

隅田川堤に沿う佃渡跡児童遊園は昭和四〇年一二月二七日開園のひっそりした子供の遊び場である。

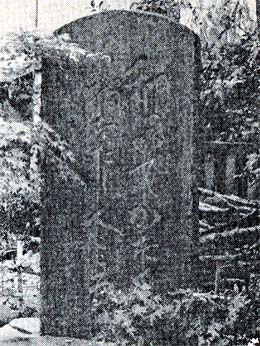

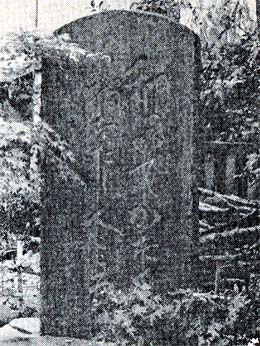

その端に佃島渡船跡碑(佃一−二−一〇)がある。これと同型のものが佃大橋の明石町側にもある。

佃島は江戸初期には石川島とは独立した洲であったようである。

摂津国西成郡佃村(大阪市西淀川区佃島)名主森孫右衛門、九左衛門兄弟に率いられた漁師たちが江戸に下り、初めは小石川から日本橋小網町を経て石川島南の洲を拝領地として移住したと伝えられている。

それは天正一八年(一五九〇)説、慶長一七年(一六一二)説、正保元年(一六四四)説があるが、元和二年(一六一六)には佃村の漁師が中川、利根川をお菜川とすることを許されて白魚漁をしていたので、慶長年間には彼らが江戸に来ていたはずである。

佃島の渡船は正保二年(一六四五)始められた。

明治九年(一八七六)七月東京府に「佃島渡船賃銭掲示札下渡願」が出されて渡し料金は一人五厘、この頃、郵便切手が五厘である。

荷物は二人持ち一個一銭であった。大正一五年三月一〇日東京市の運営となり、昭和二年三月三一日渡船施設を完成させて無料の曳船渡船を始めた。 |

佃島渡船跡碑(佃1丁目)

|

今、残る石碑はこの時建てられたものである。

隅田川ではもっとも長く利用された渡しといえよう。

昭和一八年には中央区営となり、昭和三〇年七月一日渡船は一日七〇往復に増便され、同年一〇月七日には曳船の第十有明丸が就航するなど、盛況であった。

それはこの一〇月一日から一八日まで晴海で中国見本市が開かれたことになっており、晴海に恒久的な国際見本市施設をつくることになったのはこの見本市の成功からである。

昭和三九年七月には豊海に冷蔵倉庫も完成され、待望の陸上交通としてその八月二七日佃大橋が完成されると共に、三二〇年の歴史をもつ佃の渡しは長い江戸・東京情緒の歴史を閉じたのである。

佃島の歴史で白魚(しらうお)も欠かせない。

将軍の元日の食膳には必ず出されたという白魚は佃島漁民の独占業というわけではなかったが、上納の特権ということから芝浦や金杉浦の漁民との抗争も長かった。白魚の上納には葵紋の献上箱を用いたと伝えられている。

一月一七日には「白魚まつり」があり、昭和四一年までは続けられていた。この日に白魚の稚魚を放流して豊漁を祈るのである。

漁は夜かがり火をたいた舟で白魚を集めて大きな四つ手網でとるのである。

『江戸名所図会』にはその白魚網漁の図がある。

一月一七日のまつりから三月三日までが漁期であった。

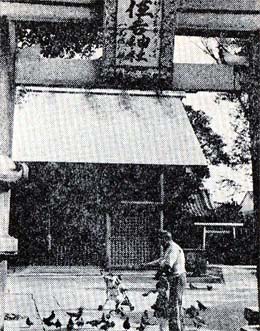

住吉神社(佃一−一−一四)は佃島から月島一帯にかけての氏神にされていた神社である。

大阪市住吉区の住吉神社の分社の形で正保年間の創建である。近世には漁民ばかりでなく廻船問屋の信仰もあつかった。

古文書の伝来も多い。現在の社殿は明治三年に建てられたものである。

住吉神社周辺は戦災を免れたので、ごくわずかになっているが古い家並があり、佃三丁目にも残っている。

住吉神社の大祭は四年に一度、八月六日から三日間である。

昭和五一年一月一六日東京都無形民俗文化財に指定された「佃島の盆踊り」は佃一丁目一帯に伝わる海村郷土芸能で、現在は佃島盆踊保存会が継承している。

毎年七月一三日から一五日、もとの月島渡船場付近で行なわれる。

一種の念仏踊で、明暦大火後に浜町の本願寺別院が築地に移転した時に佃島の門徒が工事に協力しており、それが完成した延宝八年(一六八〇)から祖先の霊を慰るために始めたものと伝えている。

鳥居には青色の陶製住吉神社扁額が掲げられている。額の縁は一四センチ程の幅で雲文様が入っている。

鳥居右手の水盤舎(おみずや)は重厚な建造物である。瓦葺き切妻造りで梁(はり)などに櫓をこぐ漁師などの素晴らしい彫刻がある。 |

住吉神社(佃1丁目)

|

明治二年の再建で、明治四四年改築し、昭和八年には屋根替えをしている。

水盤は伊豆石で銘に天保一二年(一八四一)とある。

大きな自然石は鰹(かつお)塚で、昭和二八年東京鰹節類卸商業協同組合の建碑で、近世以来この業界の守護神がこの住吉神社という信仰があった。

茂みには五世川柳・水谷緑亭句碑がある。昭和四一年一一月に佃組合有志が建立したものである。

緑亭は通称金蔵、天明五年(一七八五)日本橋南茅場町に生まれたが、孤児となり佃島の水谷水平次という漁師に育てられた苫学力行の人で、五〇歳の時に川柳四世の人見周助から五世を名乗ることを許された。

孝養の人として知られ、南町奉行所から褒賞された。

佃島の名主もつとめ、安政五年八月一五日コレラにかかり没した。

『佃鳥住吉社奉額狂句合』『歌書小伝』の編著がある。

住吉神社を出ると、名物の佃煮店を見かける。

佃煮のおこりは、島生活での不時の用にあてるために考えだされたもので、古くからコハゼを用いていた。

醤油で辛く煮つけるのである。

これを江戸市中で初めて売り始めたのは日本橋坂本町の伊勢屋太兵衛という料理茶屋であった。

この通称伊勢太という人は大伝馬町長谷川治郎吉店で働いていたことがあり、茅場町に掛茶屋を出して十組問屋からよく利用されていた。

廻船の荷物をうけとる問屋たちはこの伊勢太で集まることが多く、ここから弁当をうけて品川沖へ船荷を見に行き、帰途は住吉神社へ参詣しており、この時に御神酒(おみき)と佃煮が出るのである。

こうしたゆかりで佃煮は伊勢太から売り出されていたわけである。 |

五世川柳・水谷緑亭句碑

|

佃渡跡児童遊園のそばにある店に入ってみると、ワカサギが一〇〇グラム四五〇円くらいである。

ハゼの味はたしかにやわらかく舌にあたる。もちろん魚はここではとれない。

店の人はこう説明してくれる。

「とれるのは八郎潟や北海道で、現地で一旦煮ないと痛みます。ここは味付けで、マアー五〇年の秘伝でしょうか」

埋立られずにのこった佃川支川には古い舟が残っている。佃小橋あたりはわずかにかっての漁村の感じはある。

点在する大正期の家並と共に、この古い東京情緒を散策にくる人たちも多い。

佃川支川の北側は佃二丁目で三井倉庫になっているが、もとは佃島人足寄場の役所があった。

ここに寄場の油しぼりの益金で石川島灯台を慶応二年(一八六六)人足寄場奉行清水純畸(じゅんき)が建設していた。

明治四年版『東京名所四十八景』に描かれているものである。

佃大橋から東へ出ると清澄通りの交差点に出る。

新佃島三丁目のバス停があり、都バス東18系統東京駅南口〜門前仲町や、門33系統豊海水産ふ頭〜押上、両国駅の便がある。

佃三丁目側に渡ると、ラーメン店もできている。

何時まで営業しているのかきいてみると、「夜中の一二時までやりますヨ、車のお客さんというわけではありません」という返事がかえる。

夜中まで働く人たちの島でもある。

佃三丁目二、三、九、一〇の通りは古い家並で、二階の出窓が都内を忘れさせる程である。

カメラマンがよく歩いている。海に出た角に海水館の碑(佃三−一一−一九)がある。

海水館とは割烹旅館の名で、明治三〇年代の終りに坪井半蔵が経営していた。

その頃、明治二九年に埋立造成した佃島は静かで、房総を望める景勝地であったことから、明治四○年頃から大正初年にかけて文人・墨客たちがよく滞在していた。

島崎藤村、木下杢(もく)太郎、市川左団次久保田万太郎、竹久夢二、木村荘八らの好んだところである。

ことに藤村はその第二の長編小説『春』をここで明治四○年秋から四一年夏にかけて書いており、小山内薫も明治四一年に長編の『大川端』を書いている。

建碑は、近代文学ゆかりの海水館の名を記録するため、当主の坪井伊三郎氏の参画で藤村の母校である明治学院大学藤村研究部が昭和四三年一二月に行なったものである。

前述したように、藤村は中央区立泰明小学校に学んでおり、その記念碑も泰明小学校にある。

清澄通りに戻り南に下ろう。月島二丁目から朝汐橋にかけての岸は朝汐運河がよい水なので釣り人たちが集まっている。

竿なしで指から糸をたれる人もけっこうハゼを釣っている。清澄通りは広々とした歩道で、とても都内とは思えない。

晴海通りとの交差点は勝どき二丁目となっているが旧月島八丁目で、都電の終点、始発点である。北へは柳島、西へは新宿の線が入っていたが、勝鬨橋を都電11系統が渡ったのは昭和二二年一二月、それが都電第二次廃止で昭和四三年二月二五目で姿を消した。

その乗客数は都電最盛期の昭和三五年の統計調査をその頃筆者は集計作成を担当したことがあり、その頃旧月島八丁目の定期乗客数は四五二人であった。

住吉神社分社をすぎると東陽院(勝どき四−一二−九)が新月島川の新島橋際の角にある。

日蓮宗の寺で、十返舎一九(じゅっぺんしゃいっく)墓所の石碑があり、墓は納骨堂墓所にある。

一九は明和二年(一七六五)に生まれた駿河の人で、本名を重田貞一といい、江戸人の旅趣味にあって大ヒッ卜させた『東海道中膝栗毛』の著者である。

一九の狂歌碑は墨田区の長命寺(墨田区向島五−四−四)にある。

top

****************************************

|