|

****************************************

Home

中央区の歴史

(北原 進文/東京にふる里をつくる会編 名著出版 昭和54年刊)

1 序にかえて

2 あとがき

第一部 中央区のあゆみ

上(一章〜三章)

下(四章〜六章)

第二部 中央区文化財散歩

上(一〜五)

下(六〜十一)

付録 中央区略年表など |

北原 進

一九三四年、東京に生まれる。立正大学大学院修士課程修了。

地方史研究協議会幹事長など経て、現在、立正大学教授・東京女子大学講師。

主な共編著書に『府中市史 上巻』『府中市近世民政史料集』『浅草寺日記』など多数がある。

山本純美(すみよし)

一九三四年、和歌山県に生まれる。早稲田大学大学院文学研究科修了。

「東京百年史」編集係長など経て、現在、東京都公文書館主任調査員。

代表著書に『墨田区の歴史』(東京ふる里文庫7)がある。 |

|

|

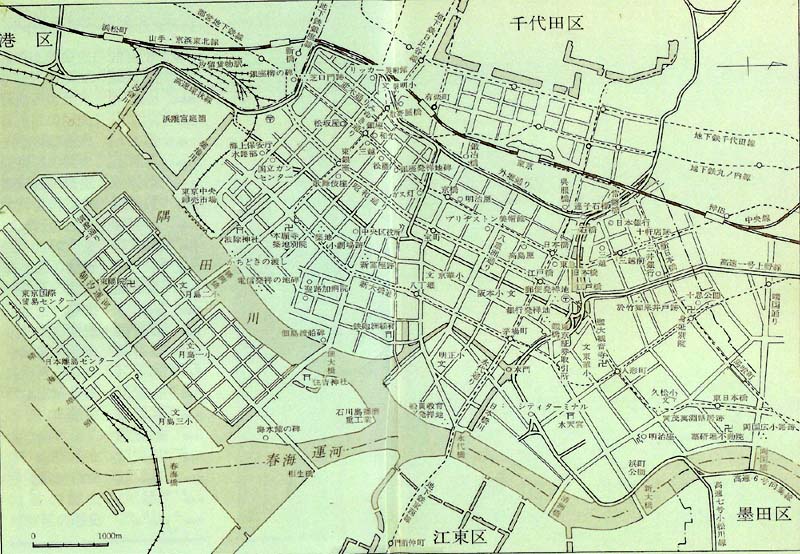

地下鉄の都営大江戸線がまだ開通してない頃の地図です。

この頃にお台場や豊洲の再開発が行われていた時代です。

そして令和の今は、紆余曲折のあった築地の魚河岸の移転も終り、中央区はその跡地の再開発に取組んでいます。

|

1 序にかえて top

中央区にあるビルの中で、一日中働いている皆さん。

ビルの谷間とエレベーターを、毎日足を桙のようにして行き来しては、伝票を切っている皆さん。

船や車で荷物を送り届け、あるいは中央区にある倉庫から商品を積み出していく皆さん。

あなた方が、ウィークデーの労働の大半の時間をついやし、生活の資を得ていられるここ中央区という土地に、あなた方はどんな思いをいだいていられるでしょうか。

中央区は、江戸時代以来、とくに明治以後は日本の経済・文化の中心地として発展してきました。

あなた方がこの地で働かれるその意義は、この歴史性を抜きにして語ることができません。

たとえ設立されたばかりの新しい会社であっても、中央区にあるかぎり、そうした性格をもつものだといいきってよいと思います。

中央区に生まれ育ち、あるいは区内で商業を営むなど、過去も、そして今日も二四時間が、中央区とともにある皆さん。

中央区は文字どおり、あなた方のふる里です。

いま昼間と夜とでは、人々の動きがまるで異なるこの区の来し方と行く末を、どのようにみていられるでしょうか。

買物や映画・演劇を観賞するために、あるいは日曜日の歩行者天国や、東京観光の一日を送るために、ここに集まってこられる皆さん。

なぜ中央区には、そのような公私の施設が集まっているのかご存じでしょうか。

もっとも都会的なニューセンスにあこがれるヤングも、渋い古風な高級品を求める年配者も、ここにくれば間違いなく得られるであろうという社会通念は、どのよう

な実績のある過去と、現在もっている市街の機能とにもとずいているのでしょうか。

私たちはこれから、あなた方の中央区の「むかし語り」をしてみましょう。

とはいえ、あなた方の町を語るには、もっとも不適当な者が、この小誌を担当しました。田舎の古老の、年輪から湧き出るような、しみじみとなつかしい語り口には、とうてい及びもつきません。

ただもし、中央区に働き、育ち、あるいは楽しさを求められた皆さんに、筆者が対応できるものを持っているとすれば、中央区のあれこれが好きだという、ただそれだけのことです。

皆さんの生活の、一部あるいは全部になっているかもしれぬ中央区を、ふる里としてますます愛してくださるように、中央区での生活や勤めに新たなふる里の活力を添えることができるように、自身の非力はかえりみずペンを走らせてみます。

昼休みや退社後のひとときを、喫茶店やビヤホールで、会社や商店の土地がらについて話し合ったり、ちょっと故人の旧跡を、友人・同僚の方々と訪ねてみようとなさるときの一助として、この小誌を利用して頂ければ、筆者としてこれほど幸いなことはありません。

一九七九年九月 北原 進

2 あとがき top

日本橋で買物をしたり、銀ブラをした経験者は、日本中に数知れずいるに違いない。

それが、その人の何歳の折の経験であったにしても、なつかしい思い出の一こまとして残っていてくれさえすれば、中央区はその人の、心のふるさとの一部たりえているであろう。

筆者も、銀座を歩くのが好きだ。お高く乙に済ましていたり、軽薄で、急に人なつこく迫ってくる、変な街である。

同様に、京橋あたりのビルの影を歩いてみると、落着いた喫茶店やのみ屋を発見することがあり、日本橋や本町・小舟町あたりには、江戸期の地図の小路が残っているところがあって、心をおどらせてくれる。

人形町・蛎殻町辺の横丁もそうである。小さな個人会社らしい窓辺に、牛乳ビンの花が置いてあったりする。

夏の夕方は醤油の匂いをかぎながら佃島に渡り、木目の浮いた板壁や船溜りの景の鉢をみて明日咲く花の数を数える。

帰りには築地の寿司屋に寄ったりして……。

兜町や松山町は、筆者の職業がら、ときどき学生を連れて説明に出かけたりするところである。

「東京ふる里文庫」の中央区の執筆を引受けて、しばらくしてから、失敗ったという気が湧いてきた。

筆者は中央区の生まれ育ちではないし、中央区で稼いで食っている身でもない。

中央区の町々の、あれこれが好きだということと、多少江戸の町方のことを調べていることだけで、そこを「ふる里」として、人前に歴史をたどってみせることができるだろうか。

しょせんは他所者の、知ったかぶりの見世物芸に終ってしまうのではないか。

しかるべき方にお願いしてみたり、名著出版に人選の再考を頼んだりしたが、かえってお前の中央区を書いてみせろということである。

そして日頃お世話になっている、児玉幸多先生会長の地方史研究協議会の方々や、西山松之助先生が主宰する江戸町人研究会の諸兄姉と、個人的に地方史の動機と郷土意識などの問題について、意見を交わすうちに、筆者なりの“ふる里”論らしいものが生じてきた。

また素人の歴史勉強の集まりである、日本歴史友の会(会長小幡満喜子氏)の方々の、史跡愛好のあり方からも、筆者は多くを学ばせていただいた。

そしてそれらにどうやら支えられながら、この原稿を書きあげることができた。

予定を延してもらい、さらに遅れ、ついに筆者の留学の日程と重なって、いま本稿はロンドンの安下宿の一角、文字通り九尺二間の長屋住まいで書いている。

まさに“ふるさとは遠きにありて”思いを込めざるを得なかった。

ただし、史跡散歩の案内の稿、および秀逸な写真の数々は、すべて、筆者よりはるかに詳しい、東京都公文書館の山本純美氏によるものである。

氏は早くからこれを心懸けてくださり、熟知の道をさらに改めて確認して歩いて、最新の案内を書いてくださった。

また写真もこれまでの撮りおきでなく、すべて撮り直されたとのことである。深く感謝申しあげる次第である。

本書には、筆者がまだ書けなかったこと、あえて書かなかったことなど、数多くある。江戸っ子・下町論、天保・幕末の町方論、俗称地名の意義、等々。誤りも多いであろうし、不足も目立つが、読者の方々の忌憚ない御指摘をいただいて、訂正していきたいと思う。

最後に、本書の編集を担当してくださった名著出版の百ヶ谷恭弘氏・信濃昭子さんに、ご苦労をおかけしたことをおわびし、かたがたお礼も申しあげたい。

なお本稿は角川日本地名大辞典の東京都・中央区の執筆を担当した際に集収した資料を多数用いたことを付言する。

(一九七九年八月 北原識す)

top

****************************************

|