|

****************************************

Home 中央区のあゆみ(上 下) 中央区文化財散歩(上 下) 付録

第二部 中央区文化財散歩(上) 山本 純美

一 日本橋七福神巡り top

七福神巡りは都内でも各地にあり、古い墨田区の隅田川七福神、台東区の浅草名所七福神、新宿区の山手七福神、品川区の東海七福神や港区七福神などがある。

日本橋七福神も正月元日から五日まで、宝船をもって巡拝されている。

正月でなくいつ巡拝してもよいわけであるが、年が改まり人の心が新しくなった初参りで一家の繁栄と家業の隆盛が授かるというのである。

七福神の七という数は三、五とあわせて良い数字とされ、安定された数と考えられている。

盆栽の寄せ植えにいたるまで、八本ではなく、七本という一つの形ができているほどに定着した縁起(えんぎ)の数である。

この七の数に、およそ人生の願いとして理想にする徳をあてはめているわけである。 |

|

それが、寿命(寿老神)・有福(大黒天)・人望(福禄寿)・清廉(せいれん、恵比寿)・愛敬(弁財天)・威光(毘沙門天)・大量(大きい気持ち・布袋尊)の形になっているのである。水天宮から松島神社に一巡する順序で並べると次の通りである。

弁財天 水天宮内 日本橋蛎殻(かきがら)町二−四−一

この中央弁財天は、もと品川の久留米藩主有馬家下屋敷にあって宝生弁財天といわれていた。

有馬慎徳が能で願をかけたところ、その芸で加賀前田家より勝ったという伝えがある。

福禄寿 小絹神社 日本橋小綱町一六−二三

ここにも弁財天がまつられているが、古くから福の神として信仰されている。

布袋尊 常盤稲荷神社 日本橋本町一−八

もと江戸城内にあったと伝えられている神社である。

日本橋魚市場を経てこの地に移転したという。福徳円満の神として参詣者が多い。

恵比寿神 椙森(すぎのもり)神社内 日本橋堀留町一−五

恵比寿神は、市(いち)の守り神で、聖徳太子がはじめて市を立てた時、この神をまつったといわれている。

ここでは商売・福徳の神として信仰されている。

べッタラ市恵比寿講で有名である。

寿老神 笠間稲荷神社東京別社内 日本橋浜町二−一一−六

常陸笠間稲荷の別社である。五穀・水産・殖産興業の守り神とされている。

毘沙門天 末広神社 日本橋人形町二−二五−二〇

毘沙門天は多聞天とも呼ばれ、世界の守護神、福徳の神とされている。

この地にあった吉原が明暦大火(一六五七年)後移転してから末広神社は難波町・高砂町・住吉町・新和泉町の四町の産土神(うぶずながみ)であった。

大国神 松島神社内 日本橋人形町二−一五−二

一一月酉の市で有名な大鳥神社内にある。

近世には明暦大火前、このあたりは歓楽街であって、人形細工の人たちや、呉服商、役者、吉原の芸妓など、芸能人たちが多く参拝していたと伝えられる。

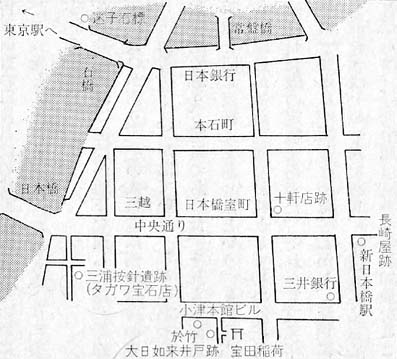

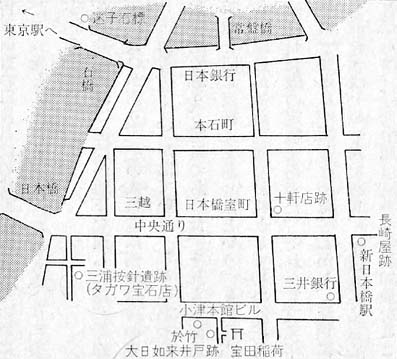

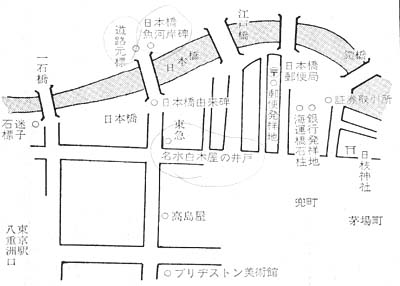

二 日本橋本町・室町・本石町

top

|

お竹大日如来井戸跡(日本橋本町3丁目)

日本橋本町三丁目の昭和通り東側には通称宝田稲荷の宝田神社(日本低木町三−一〇)がある。

一〇月一九日のえびす講が知られている。 |

|

近世にはこの祭礼に伝馬町、馬喰町方面などの問屋筋で働く奉公人たちの小僧から中僧、また番頭などへの昇格祝いがされたと伝えている。

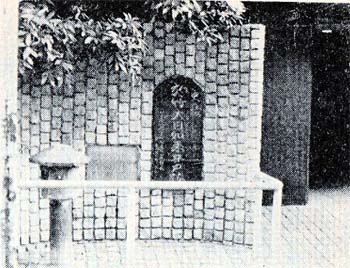

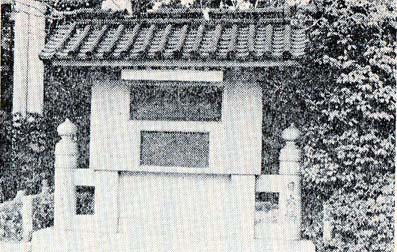

この道を昭和通り側に寄った小津本館ビル車庫とテーラー堀屋の車庫の間にお竹大日如来井戸跡碑(日本橋本町三−二)がある。

昭和四六年五月お竹大日如来保存会の建碑で、小津紙店が管理している。

お竹は寛永の頃の女性で、山形県庄内の出身、当時江戸大伝馬町の佐久間家に奉公していたが、誠実で親切な人柄なところから、貧しい人たちに節約したものを施していた。

ある時出羽羽黒山の行者がきて、彼女は出羽羽黒山のお告げによると大日如来の化身であるとつげた。

そこで主人は驚き、持仏堂をつくって念仏生活に入ったという。

この話は江戸市中に伝わり、お竹を拝みにくる人も多かった。

延宝八年(一六八〇)五八歳で没したと伝えられている。

五代将軍綱吉の母桂昌院の信仰あつく、その歌に「ありがたや 光と共に行く末は 花のうてなに於竹大日」がある。

中央通り交差点には、国鉄が地下を通した総武新線の新日本橋駅入口があり、その入口壁に長崎屋跡の史跡標識(日本橋室町四−二)が出ている。

ここにあった長崎屋は薬種屋であり、宿屋であった。それも東海道の大名宿本陣と同じ表構えであったという。

長崎駐在のオランダ商館長が通商交易のお礼として初めは正月に江戸に参府した際の定宿であった。

それが寛文元年(一六六一)からは毎年三月に改められ、幕末には五年に一度となってしまった。

しかし、江戸に出てくる際は、商館長に随ってくる医師がいた。

シーボルトはその一人であり、『江戸参府紀行』を署している。

そのため蘭学に関心の深い大名や医者たちは、近世中期以後多くの新知識をここで得ていたのである。

こうした蘭学史上の大きな位置を占めているのが長崎屋であった。

中央通りは日本橋を経て銀座に通じる中央区の看板の通りで、一流の商店が連なっている。

街並は明るく、古い建物は姿を消しつつある。

室町三丁目交差点の北陸銀行も建替えのため閉鎖中で、その重厚な建物も近々消滅することになる。

協和銀行前には史跡標識がある。十軒店跡(日本橋室町三−一)である。

近世初期から知られていた地域で、日本橋通りをはさんで東西に分かれ、間口は東西両方とも約二三間ばかりの小さいところであった。

ここに桃の節句、五月人形など季節に応じた人形や玩具を売る店が一〇軒あったと伝えるが、寛政二年(一七九〇)には四一軒との記録もある。

『江戸名所図会』には「十軒店雛市」の図がある。明治になってから本石町十軒店とも呼ばれたが、大正一四年に室町三丁目に入った。

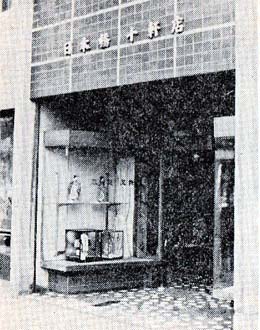

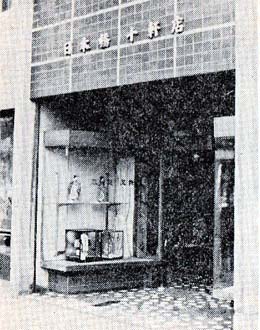

今は日本橋十軒店という人形店が一軒残っているが、五代将軍綱吉の頃に京都の雛司一〇人が招かれて長屋一〇軒を与えられたうちの一軒と伝えられている。 |

現在にのこる十軒店人形店

(日本橋室町3丁目)

|

日本銀行本店本館(日本橋本石町2丁目) |

常盤橋門跡(日本橋本石町2丁目) |

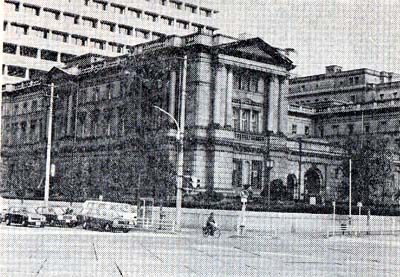

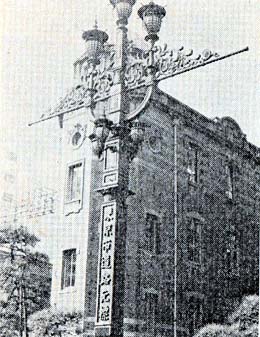

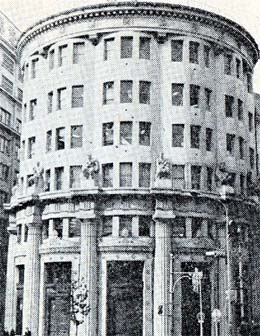

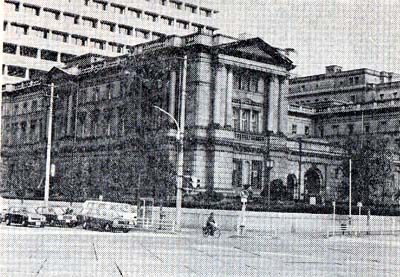

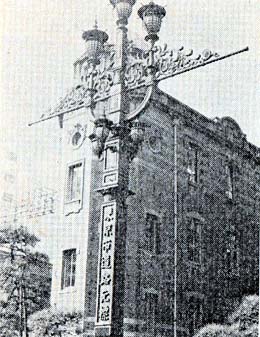

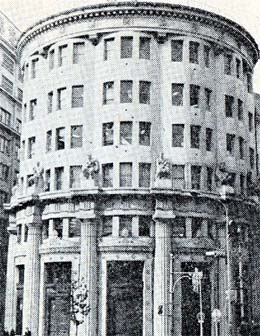

西側にまがると日本橋本石町一、二丁目で幕府金座のあったところであり日本銀行の重々しい石造建築が見事である。

昭和四九年二月五日、国の指定建造物重要文化財になっている。

その日本銀行本店本館(日本橋本石町二−二−一)は明治二九年建築で、石と煉瓦造り、面積二六八四・六平方メートル、三階建て、地下一階という造りである。

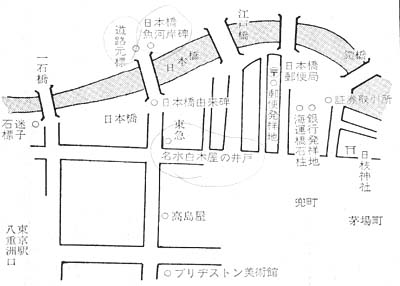

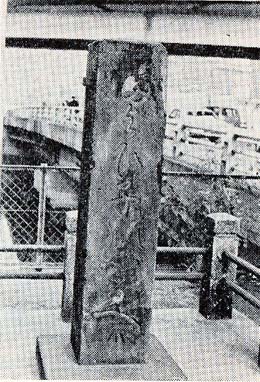

日本橋川常盤橋には常盤橋門跡(日本橋本石町二)がある。

千代田区大手町と中央区日本橋本石町を結ぶ常盤橋は、旧江戸城外堀にかかるもので、今の常盤橋というのは本石町一丁目に架かる鉄筋コンクリート橋を指しているが、真中に架かる石造橋が現在廃橋になっている本来の常盤橋なのである。

日本橋と並ぶ古いもので、奥州街道、日光道中の出発点でもある。

日本銀行を抜けて浅草橋から千住宿に出るのである。

今は裏通りになっているが、総武本線が地下を通る広い道路は明治二一年の造成路である。

常盤橋は三代将軍家光の頃までは大橋あるいは浅草口橋とも呼ばれていたが、その名があまり良くないので、今の本町にあたる本石町に住んでいた町年寄の奈良屋市右衛門に新たに橋の名をかえるよう命じたところ、奈良屋に寄宿していた浪人の発案で『金葉集』から語を選び、大夫典侍の歌の「色かへぬ松によそへて東路の 常磐の松にかかる藤波」から橋名を得たと伝えている。

橋際に北町奉行所がおかれたことがあるが、のちに移り、今の東京駅八重洲北口の国際観光会館前に北町奉行所碑(千代田区丸の内一)がある。

また石塁で常盤橋御門が建てられた。

明治一〇年(一八七七)に枡形に用いていた石を使って洋式石橋に改架した。

大正の大震災後の復旧は渋沢青潤翁(栄一)記念会の助力で整備され、昭和八年千代田区大手町二丁目側に常盤槁公園が整備された。

北側に架かる新常盤橋は明治後期に路面電車(のちの都電)を通すためにできた橋である。

この地下を営団地下鉄11号線が建設工事中である。

一石(いっこく)橋は金座の頭人後藤と呉服所の後藤の両方の家を結んだので後藤(五斗)がふたつですなわち一石の橋と呼んだと『江戸名所図会』に伝え、『寛永江戸図』にも入っている。

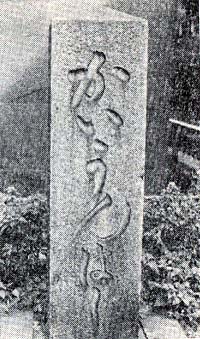

一石橋の東京駅側には一石橋迷い子しらせ石標(八重洲一−一一九)がある。

東京都旧跡で昭和一七年九月指定である。

表には「まよひ子のしるべ」とあり、右横に「しらする方」、左横には「たづぬる方」と彫られており、裏側には安政四年(一八五七)三月銘で西河岸町と記されている。「御願済建之」とあるから奉行所の許可をとったものであるらしい。

左横の窪みに迷い子や尋ね人の特徴を書いた紙をはり、それを読んで知った人は右横の窪みに紙をはって尋ね人に知らせたという。

庶民の連絡板としては珍しい例とされている。

ほかには浅草寺境内や湯島天神にもあった。

一石橋付近は近世後期には盛り場になっていたので迷い子も多かったようである。

迷子があると、その町内で責任をもって保護することになっていたので、町の有力者が世話人となって建立した石標である。

中央通りに戻ると、三井銀行と三越が並んでおり、その間の通りは近世の駿河町である。

三越はもと越後屋て、天和三年(一六八三)開店すると、節季払いの掛売という大店の例を破って現金掛値なしという商法で大成功している。

一日の売り上げが千両といわれていた。本町通りの大店にもしだいにこの越後屋商法が拡まっていったのである。

三井銀行の西側寄りの半分は近世には両替店であった。本町には近世の町年寄三家があり、奈良屋、樽屋、喜多村がそれである。

江戸町奉行からの町触(まちふれ)などはこの町年寄を通じて町名主へ流れていく仕組みになっていた。

三越の向かい側にわたり、第二証券の横を入るとタガワ宝石店の一隅に三浦按針(あんじん)遺跡碑(日本橋室町一−一六)がある。

昭和五年六月二日指定以来の東京都旧跡である。

日本名の三浦按針はイギリス人でウイリアム・アダムスといい、一五六四年(永禄七年)に生まれた。

オランダの東インド会社の東洋派遣船隊の航海士となってリーフデ号に乗っていたが、慶長五年(一六〇〇)難破して豊後国(大分県)に流れついた。

その後、徳川家康に用いられ、日本橋付近に邸を得、領地として相模国三浦郡(横須賀逸見村内)の土地を与えられた。

造船、砲術、地理、数学などを教え、家康・秀忠の外交顯問として日英通商に助力したが元和六年(一六二○)四月二四日平戸で没した。

按針とは航海の語で、水先案内の意である。江戸の按針邸があった旧地名は安針町とよばれた。 |

一石橋迷い子しらせ石標(八重洲1丁目)

三浦按針遺跡碑(日本橋室町1丁目)

|

三 日本橋から茅場(かやば)町 top

東京駅の八重洲口は千代田区丸の内になっており、外堀通りから東側へわたると中央区である。

江戸城外堀は有楽町フードセンターの方へ通じていたが、戦後早く戦災焼土の処分のために埋立られた。

千代田区側の八重洲口は昭和二九年に大丸のはいっている鉄道会館ができてから東京駅の乗降客はそれまで西側の丸の内口の方に流れていたものが八重洲側に多く集まるようになってきた。

大丸は阪急などと共に関西デパートの東京進出で移ったもので、京都が発祥であるが、近世には支店が大手町にあり、大正年間にも丸ビルに出ていたので東京での再進出となったわけである。

昭和四四年二月完成の八重洲大地下街で東京の玄関口、繁華街として整備されている。

中央通りは銀座に連なる中央区の看板通りでもある。 |

|

ブリヂストン美術館(京橋一−一)は昭和二七年一月ブリヂストンビルの完成で二階に開設された。

石橋正二郎氏の多年にわたる美術収集品を展示してある。

ルノワール、セザンスらをはじめ絵画が多く彫刻にも優れた作品が多い。

日本橋に向かって北へ進むと高島屋に出る。この付近では古い建物で、昭和八年の建築。

もとは京都で天保二年(一八三一)創業の呉服屋であった。

昭和五三年暮の日曜日には一日の売上高が二〇億円という記録を出している。

高島屋の向かい側には洋書で知られる丸善がある。

明治二年(一八六九)に横浜の出店として開店し、初め球屋といった。

世界を相手に商うから地球の一字をとったと伝えているが、のちに名義人丸屋善八から丸善とした。

洋書をはじめ新文化の移入に役割りが大きかった。

万年筆をはじめて輸入したのもこの店で、明治一八年頃と伝えている。

中央通りを北上して永代通りをわたると東急百貨店日本橋店に出る。

もとは寛文二年(一六六二)創業の呉服店白木屋である。

三越もそうであるが、呉服店から百貨店に発展した形が目立っている。

長らく白木屋と袮していたが昭和三三年東横百貨店と合併し、四二年八月現在の店名にかわった。

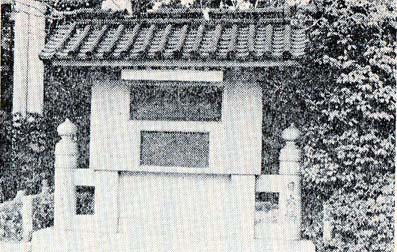

入口には、名水白木屋の井戸(日本橋一−四)がある。大正七年四月以来の東京都旧跡である。

旧跡というのは史跡とはやや異なっている。

史跡の方は歴史上重要事件・人物の遺跡でとくに文化史上価値が高くて原型を保っている保存可能なものをいい、旧跡という方は遺跡・住居跡や移動した墳墓、それに由緒伝説地などを指しており、ともに文化財保護法による言葉である。

さて名水白木屋の井戸であるが、これは正徳元年(一七一一)白木屋の二代の祖である大村彦太郎安全が巨費をもって井戸を掘ったところ、観音像が翌年出ると同時に清水が湧き出したと伝えている。

それは白木観音と呼ばれて屋上にまつられているが、清水は飲水として付近の人たちに用いられていた。

このあたりは低地のため近世初期から良い飲料水を得るのに苦しんでいたのであって、塩分のない清水を珍重した井戸伝説は、墨東地区にかけて多くの伝説地を残している。

白木屋井戸というのは、このあたりの沖積層が幾分高くなっていて地下水脈も高くあがっていたために出だのではないかといわれている。

昭和四年に白木屋改築工事があった時に、地下二・六メートル地点から近世以前のものとされる軒瓦、石垣などの出土品があったことからみると、幕府が開かれる前から住む人たちがいたようである。

江戸・東京の象徴の一つでもあった日本橋は、日本橋川に架かる名橋であるが、上部を首都高速4号線の自動車道路が高架で覆っているので、全く見ばえがしなくなった。

このあたりは江戸湾の入江になっていたものを銀座側の埋立で造成地となった。

それは慶長八年(一六〇三)とされており、翌慶長九年二月には日本橋起点で五街道の一里塚が設置されたことからみて、日本橋の創架は慶長八年説がとられている。

『江戸名所図会』には、日本橋は橋脚八本、長さ二八間の日本橋図があり、物資満載の川舟や屋形舟が行きかう盛況が描かれている。

江戸に集散する各国の物産は中川、小名木川、隅田川筋からこの日本橋川に舟運で入っていたのである。

この日本橋川はもと平川であったという説もあり、また、ほとんど掘削された川との説もある。

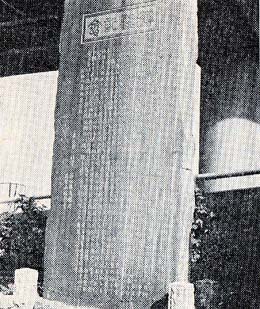

川幅はもっと広かったと考えられている。 日本橋の東京駅側には日本橋由来碑(日本橋一−一)がある。

改架されること一九回、現在の日本橋は明治四四年四月完成した花崗岩の石造橋で、長さ四八・六メートル(二七間)、幅二七メートル(一五間)、ルネサンス様式をとっている。

東京美術学校に委嘱して作らせた鋳銅製のキリン像、ライオン像がある。 橋銘は第一五代将軍徳川慶喜筆で、その原本は東京都公文書館に保存されている。

日本橋山来碑文は日本橋区振興会の建設で、現在の管理は名橋日本橋保存会の手になっている。

中央区内の史跡が民間の手に守られ伝えられている伝統は、都内では特色をもつ点である。

橋東側の警視庁日本橋派出所のあたりは、かっての「さらし場」で、罪人をさらした所である。高札場も由来碑の所にあった。 |

日本橋由来碑(日本橋1丁目)

|

高札とは往来の多い所へ建てた公示場であって、『北条五代記』に「慶長十一年十二月八日、永楽銭使用停止の高札を日本橋に建つ」という記事が古い。

日本橋をわたった上流左手の植込みには東京市道路元標(日本橋北詰西側)がたっている。

これは明治六年(一八七三)東京は日本橋、京都は二条橋の中央をもって国内諸街道の元標とした記念碑で、橋の中央にあったものを、都電の廃止と共に移転させた。

その代わりに橋の中央には「日本国道路元標」の真鋳板が埋込まれている。

里程標石が二基、主要市への距離を記している。

大阪市五五〇キロ、仙台市三五〇キロなど、眺めていると旅行をするように楽しい。

「お江戸日本橋七つ立ち」の七つは午前四時、暗いうちから旅立つ人や、橋の北側に並んだ日本橋魚河岸に行き交う人たちでこの日本橋は賑ったことであろう。

東海道五十三次はここから始まり、品川宿を経て神奈川県戸塚宿(横浜市)が一日目の泊りで次は小田原宿に入って三日目が箱根越えとなるわけである。

東海道・中仙道(木曾街道)・日光道中・奥州道中・甲州道中など五街道の起点を日本橋と定めたのは慶長九年二月、今もここを起点とする国道は一号東海道をはじめ、四号奥州街道、六号水戸街道、一四号京葉道路、一五号第一京浜、一七号中仙道、二〇号甲州街道が通じている。 |

東京市道路元標(日本橋北詰西側)

|

日本橋東側下手には日本橋魚河岸記念碑(日本橋室町一−二)がある。

近世以来小舟町あたりにかけては日本橋川の入堀がこみ入っており、それらは戦後に埋立られて姿を消しているが、海からこの川筋へ魚を運ぶ舟が入り、魚河岸になっていた。

『江戸名所図会』の「日本橋魚市図」は雑踏のなかに魚問屋が描かれており、マダロ、カレイなど、漁法の進歩と規模拡大を思わせるものである。

ここは近世には西から魚河岸・芝河岸・魚市場・地引河岸などと呼ばれていて、北側の本舟町(現在の日本橋室町一−一六・一八)を含めて魚の街であった。

その始りは古く、天正年間あるいは慶長年間とも説は分かれるが、佃島で漁を始めた森九右衛門が幕府に納める魚の残りを売ったことに由来すると伝えている。

その後、延宝二年(一六七四)には本材木町(現在の日本橋一−一六・二一付近)にも新魚場ができて栄えていた。

大正一二年の大震災はその移転問題に大きなきっかけとなり、築地に移って東京都中央卸売市場に発展している。 |

日本橋魚河岸記念碑(日本橋室町1丁目)

|

江戸橋際の日本橋郵便局には郵便発祥の地碑(日本橋一−一八)がある。

昭和三七年四月二〇日、郵便創始九〇周年記念として前島密(ひそか)胸像が記念碑上部に載せて建てられたもので、前島密は明治四年(一八七一)三月一日、近代的な郵便制度として東京・大阪を結んで駅逓司(えきていのつかさ)を創設した。

駅逓司は現在の郵政省に当るものでこの地におかれた。

明治初年はまだ幕府時代の飛脚が続いていたのであるが、これで近代社会に欠かせぬ通信機構が確立されたわけである。

日本橋郵便局から南へ行き、左折すると兜町で、証券会社がたくさんある。

世界の最新経済情報が敏感にひびく日本の窓口である。

高架道路にかかる兜町の駐車場入口そばに、海運橋の石柱(日本橋一−二○、日本橋兜町一−一先)がある。

ガードを潜りぬけたところにも一基ある。

ここはもと楓(もみじ)川が北で日本橋川へ合流し、南は築地へと通じていたものである。 |

郵便発祥の地碑

(日本橋1丁目、日本橋郵便局内)

|

海運橋の石柱(日本橋1丁目)

|

ここに架かっていた海運橋はもと本材木町と茅場町を結んでいたもので、近世初坦には「たかはし」と呼ばれていた。

また、海賊橋、将監橋とも呼ばれたが、橋の東詰に海賊取締役でもある御船手頭の向井将監邸があった。

海賊奉行というのは後に御船手奉行になった。向井忠勝はその五名の筆頭で、忠勝の官名が将監であった。

海運橋の名は、明治元年一〇月に改名され、明治八年(一八七五)石橋となり、長さは九間(約一六メートル)、幅六間(約一一メートル)であった。

震災復興で昭和元年(一九二六)改架の海運橋は楓川の埋立により昭和三七年に姿を消してしまった。

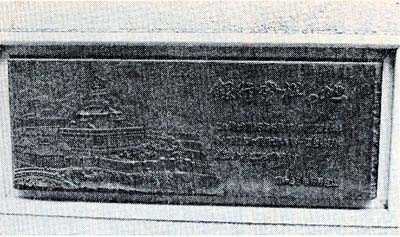

首都高速道路を潜りぬけると、第一勧業銀行の角に埋込碑がある。 横に細長い浮彫りで、銀行発祥の地碑(日本橋兜町一−一)である。

近世には本町方面に両替商が発達したが、明治に入ると一時、為替会社に入れかわってから近代的な銀行が求められ、明治政府の統制下で明治五年(一八七二)八月五日「国立銀行条例」がつくられ、この地で初の銀行として第一国立銀行が姿を現わした。

碑の浮彫りはその建築図である。明治六年(一八七三)六月一一日創設で、八月一日から営業を始めた。 |

銀行発祥の地碑(日本橋兜町1丁目)

|

鎧橋前にある東京証券取引所は、株屋街の兜町では看板の建物でもあり、明治一一年(一八七八)創立である。

鎧橋は日本橋川の「鎧の渡し」に明治五年架けられた橋で、兜町側の証券取引所の前身である東京商社が築地から移り、その幹部の三井、小野、島田の三人が新社屋の前に架設した木橋が最初である。

その木橋は明治二二年に鉄橋に改架されて電車が通れるようになったが戦後は老朽して撤去されたままになっていた。

現在の橋は昭和三二年にできた三代目である。

鎧の名は、源義家が奥州征討の時にここから下総国に渡ろうとしたが嵐にあい、船を出せなかったが自分の鎧を水中に投げて神護を祈ったところ波が鎮まって渡れたという。鎧ヶ淵とも呼ばれていた。鎧橋から南進して日枝神社があり、明徳稲荷神社(日本橋茅場町一−一八)が境内にある。

この稲荷社は元禄以来のゆかりがあると伝え、明治一八年と昭和二〇年に焼失、昭和二四年に東京証券会館建設で遷座し昭和三八年六月再建した。

この間、町会で尽力した大部芳之助氏顕彰碑がある。

第一勧業銀行際に俳人宝井其角の其角(きかく)住居跡碑(日本橋茅場町一−一八)がある。

大正七年四月以来の都指定旧跡である。

其角は寛文元年(一六六一)七月一七日堀江町で生まれた。

芭蕉の門に早くから入り、近世前期俳諧の大家であった。 |

東京証券取引所

|

宝永四年(一七〇七)二月二三日ここで没している。このあたりはまた儒者の荻生徂徠もいたらしい。

『江戸名所図会』に其角の項で「梅が香や隣は荻生惣右衛門」と記されている。

其角の句碑は墨田区の三囲(みめぐり)神社(墨田区向島二−五−七)に「ゆふだちや田を見めくりの神ならば」と雨乞いの農民たちを見てよんだ句がある。

其角住居跡の向かい側に移ると山種(やまたね)証券のビルの八、九階に山種美術館(日本橋兜町二−三〇)がある。

山種(やまたね)証券の山崎種二氏が長年にわたって収集した日本画を展示してある。

四 小伝馬町から人形町 top

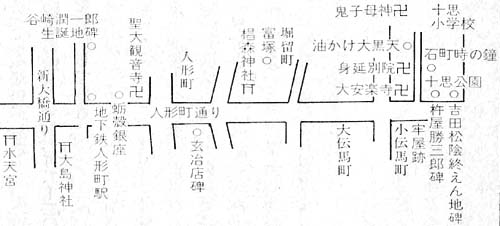

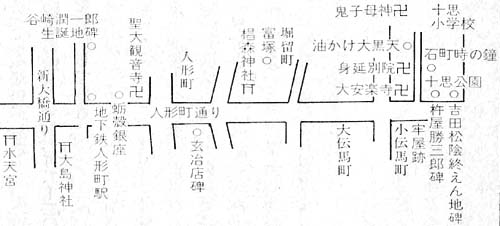

地下鉄日比谷線小伝馬町(こでんまちょう)駅の交差点には三縁史蹟碑が二ヵ所に建っている。

日本橋小伝馬町一丁目町会のもので、三縁とは交差点北の十思(じゅっし)公園にある三つの史蹟、時の鐘、吉田松陰終焉地、牢屋敷跡をいうのである。

小伝馬町は大伝馬町と共に荷役の運搬をする人たちの住んだ所である。東となりの馬喰町と同じである。 |

|

小伝馬町一丁目北側の十思公団、十思小学校あたり一帯は伝馬町牢屋敷跡である。

十思(じゅっし)公園(日本橋小伝馬町一−五)は昭和五年七月一日開園、二五年から区立公園となった。

伝馬町牢屋敷の標識は十思公園にある。昭和二九年一一月三日東京都指定旧跡となっている。

この幕府の牢屋は、慶長年間に常盤橋際から伝馬町に移転してきたもので、明治八年五月に市ヶ谷に移転した。

その跡地は無償で与えるということになったが、誰も処刑者のうらみを気味悪がって貰い手がつかなかったという。

そこで十思小学校や身延別院、大安楽寺、鬼子母神などになっていったのである。

この牢屋に入れられた者は全期で数十万人といわれる。

総面槓は二六一八坪、周囲に土手を築いて土塀を迥し、表門は南西、北東部に不浄門をおき、旗本の入牢者には揚座敷、武士・僧侶などは揚屋、町民は大牢、百姓は百姓牢、それに女牢の区別があった。

牢頭に代々大番衆をつとめた石出帯刀はじめ同心七八人、獄丁四六人がおり、それに南北両町奉行所から月番で与力一人が牢屋敷廻り吟味にあたった。

刑場は十思公園前の大安楽寺境内で地蔵尊がある。

この牢屋での大きな出来事は、安政五年九月から六年一二月までの一年三ヵ月間に、安政の大獄で大勢の入獄者があったことである。

吉田松陰らがここに捕われ、勤王志士九六人が処刑された。茂みの中に吉田松陰先生終焉之地碑がある。

そばには吉田松陰先生略歴碑と辞世の句碑があり、「身はたとひ 武蔵の野辺に朽ぬとも 留め置かまし大和魂」とある。

自筆の書を拡大したものである。

松陰は天保元年(一八三〇)八月四日長門国萩の近くの松本村で杉家の二男に生まれた。

山鹿流兵学師範の吉田家を継ぎ、安政元年(一八五四)三月、師の佐久間象山のすすめで外国にわたる志をたて下田からアメリカ軍艦に乗せてもらおうとしたが失敗し捕われた。

その年九月まで半年間を伝馬町牢におかれてから謹慎の身として萩に帰り教育に尽力した。

のちの松下村塾で、その門からは近代日本形成の先覚者が多く出ている。

伊藤博文、山県有朋、木戸孝允(たかよし)らがそうである。

安政六年七月九日、江戸の長州藩邸から評定所に召出されてから再び伝馬町牢に入れられ、その年一〇月二七日処刑された。

三〇歳であった。その前日まで『留魂録』を記していた。 |

松陰先生終焉之地碑(十思公園)

|

杵(きね)屋勝三郎歴代記念碑(十思公園)

杵屋(きねや)勝三郎歴代記念碑(日本橋小伝馬町一−五、十思公園内)

杵屋は長唄三味線で知られた家で、七世続いている。

初世は天保年間に武家から出て長唄界に一派を始め、二世勝三郎はことに著名で、明治二九年七七歳で没したが、馬喰町に住んでおり、十思公園付近にあった円光大師に帰依していたことから毎月ここで長唄を奉納したと伝えられている。 |

石町(こくちょう)時の鐘(十思公園) |

忠魂碑は日露戦争で勝った乃木希典大将が明治三九年書いたものである。

十思公園で目立つ高い鐘楼がある。もと本石町三丁目にあった有名な石町(こくちょう)時の鐘である。

近世には時を知らせるため初め江戸城では太鼓をたたいていたが、町では寺の鐘が用いられ、幕府で公認のものは九ヵ所あり、この本石町の鐘のほか浅草寺、本所横川町、上野の大仏下、芝切通し、市谷八幡、目白不動、赤坂成福寺、新宿天竜寺で、そのうち四ヶ所、石町時の鐘、浅草寺、上野、新宿が現存している。

この石町(こくちょう)時の鐘は初め二代将軍秀忠のころに江戸城西の丸で用いられていたものを石町に鐘楼堂を建てて移した。

それは三度焼損し、新たに宝永八年(正徳元年、一七一一)鋳造したのが今残る時の鐘である。

享保一〇年(一七二五)本石町三丁目に建てた鐘楼堂の維持費は、四一〇町から一軒につき一ヵ月永楽銭で一文ずつ、悪い寛永通宝では四文ずつを徴収し、代々辻源助が扱っていたので辻の鐘とも呼ばれていた。

伝馬町の牢はその石町から二丁ほどの距離である。処刑はその鐘の音を合図に行なわれたであろうが、遅れた時報をつくこともあって情けの鐘とも呼ばれたという。

幕末に時鐘廃止してからは石町の松沢家に伝来されていたが、昭和五年九月、石町宝永時鐘々楼建設会が鐘楼を建設した。

昭和二八年一一月東京都重宝。江戸史跡保存協賛会の史跡標示が昭和五一年一二月、小伝馬町一丁目交差点に建てられている。

十思公園入口前に大安楽寺(日本橋小伝馬町一−三)がある。

高野山真言宗で、伝馬町牢屋跡地に明治五年より勧進を始めて明治八年建立した。

昭和四年再建しているが、処刑場跡に延命地蔵を起立してある。

そばに江戸伝馬町牢御椓場跡碑がある。

大安楽寺の西となりは身延別院(日本橋小伝馬町一−三)である。

日蓮宗で、明治一六年創建されたが、この時、山梨県身延山久遠寺から本尊として迎えた木造日蓮聖人坐像がある。

昭和四七年四月一九日東京都文化財に指定されている。

大正一二年の大震災にも焼失を免れた逸品である。

ヒノキ寄木造、胡粉地に彩色、瞳に水晶を入れたもので、饋高七〇センチ。像内に明応六年(一四九七)七月一三日銘があり、山城国定蓮の作である。

日蓮の像としては製作年代がはっきりしている点で貴重なものとされている。

本堂左手には油かけ大黒天神がある。

石造の大黒様で、足元は油が入れられており、ひしゃくで大黒様の頭からこの油をかけられるようになっている。

火防大黒天としても祀られている。

身延別院の門の前には、鬼子母神で知られる村雲山端法光寺がある。日蓮宗で、毎月一八日に御開扉がある。

小伝馬町交差点から南に堀留町一丁目に出る。

椙森(すぎのもり)神社(日本橋堀留町一−五)は日本橋七福神巡りの恵比寿神が祀られている。

この神社は椙森、柳森、烏森の江戸三森に数えられ、また椙森、湯島天神、谷中天王寺で江戸三富と呼ばれていた。

その富塚が社殿左手にある。

富(とみ)くじは今でいう宝くじであって、神社や寺院の改修などのために寛永年間におこったもので、初め幕府は元禄五年(一六九二)禁止、これを享保一五年(一七三〇)解禁したものの天保一三年(一八四二)三月再び禁じてしまった。 |

油かけ大黒天神(身延別院) |

富塚(相森神社) |

椙森の福富は人気を集めていたものの、この年に廃されたわけである。碑は関東大震災で壊れたが、昭和二九年一一月に氏子有志によって再建された。

史跡を守る区民の伝統は根強いものがある。

人形町には都営地下鉄1号浅草線と営団日比谷線の駅が二つ入っている。

昭和八年の改編で町域を定めたが、水天宮から神田方面にかけて人形細工の家が多かったことから人形町と総称したのである。

人形町交差点のタバコ屋前には、玄冶店(げんやだな)跡碑(日本橋人形町三−二)がある。

これも中央区らしさを示す地元の建碑で、昭和四三年一〇月人形町三丁目町会の手になるものである。

人形町の一角に地名を残した玄冶店は、歌舞伎名狂言『与話情(よわなさけ)浮名横櫛(うきなのよこぐし)』(切られ与三郎)のお富さんの粋な住いで知られている。

例の「いきな黒塀見越しの松に あだな姿のお富さん」と歌われてからはすっかり有名になってしまった。

二代将軍秀忠の息女江興姫について江戸に入った京都生まれの玄冶という人がいた。

元和九年(一六三二)幕府の医官となり、名医として知られた。

その邸は当初は丸の内であったが、官用地に召上げられてからこの地に移り、貸家をたてて庶民に貸していたことから玄冶店と呼ばれるようになった。

幕末の浮世絵師であった歌川国芳もその借家人であった。

この付近で下町の伝統を残していた人形町末広寄席(すえひろよせ)が昭和四五年に姿を消してしまったのは残念である。

人形町交差点からわずか南に進んだ西側に石灯籠が二基ある入口が日蓮宗聖大観音寺(日本橋人形町一−一八−九)で、江戸三三観音札所第三番として栄え、百度石も入口脇に保存されている。 |

玄冶店跡碑

(日本橋人形町3丁目)

|

馬頭観世音像、願いの地蔵尊も信仰を集めており、立寄って参詣する人が多い。

いつも花が供えられている下町の一角なのである。ここには、鉄造菩薩頭がある。

昭和四七年四月一九日東京都文化財の指定をうけている。

鉄造仏は関東で発達した特有のものであるが、そのなかでも、これはもっとも秀逸の作とされている。

総高一・七メートル、面幅五四センチで、鋳鉄製であるが、鎌倉時代の作で、『新編鎌倉志』には、鎌倉の新訂水寺の観音と伝えられている鉄造観音が火災にあったと記されており、この頭部は鶴岡八幡宮前の鉄井から掘り出されてから明治初年の神仏分離令でまたも破壊の危機にあったものの、明治九年(一八七六)この地にもたらされたものである。

頭頂部のみはのちに補修された。鋳銅製である。

大観音寺から一〇〇メートル南下すると、道路側に建てられた史跡標識がある。蛎殼(かきがら)銀座跡である。

江戸の銀座は初め慶長一七年(一六一二)現在の銀座二丁目に設けられた。

それは寛政一二年(一八〇〇)不正事件かあってから廃止され、この人形町の地に再開されたのである。

丁銀(ちょうぎん)、小粒銀(こつぶぎん)などの鋳造を幕府から大黒屋が請負って作業所を設けていた。

寛政一二年一一月、酒井雅楽頭(うたのかみ)邸跡一八七一坪余を大黒作右衛門宅地として与えられ、その翌年享和元年(一八〇一)の蛎殼町のうち三五六〇坪余、今の人形町一−五、六、七、一七および一八の地が作業所となった。

そして明治二年に造幣局がおかれるまでの六九年間続いていたのである。

蛎殼銀座跡札から右折すると塚越ビルが新しくできている。

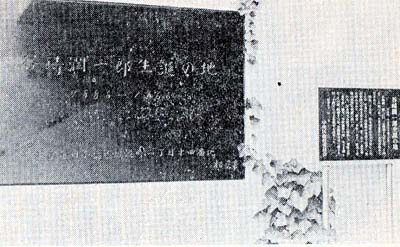

谷崎潤一郎生誕の地碑(日本橋人形町1丁目)

洋服店になっているが、その半地下式車庫入口の壁に谷崎潤一郎生誕の地碑(日本橋人形町一−七−一〇)がある。

潤一郎は明治一九年七月二四日、この地東京市日本橋区蛎殼町二丁目一四番地の祖父の家である谷崎活版所で倉五郎、せきの次男として生まれた。

父の事業失敗で阪本尋常高等小学校卒業も危まれたが、その才を惜しむ周囲の人たちの配慮で東京府立第一中学校(現在の日比谷高校の前身)に進学、同級に辰野隆がいた。 |

水天宮

(日本橋蛎殼(かきがら)町2丁目) |

一高から東京帝大国文科に進んだが中退、文壇には和辻哲郎らとの『新思潮』創刊で華やかな地位を得た。

のちに関西に住むようになったが、昭和四〇年七月三〇日湯河原で没した。

水天宮(すいてんぐう、日本橋蛎殼町一丁四−一)が現在の地に遷座してきたのは明治五年である。

「どうで有馬の水天宮」という洒落(しゃれ)言葉が歌舞伎狂言にまでも使われたように、もとは芝赤羽にあった久留米藩有馬家上屋敷にまつられてあった。

それは毎月五目一般庶民の参詣を許したのでたいへんな賑いであったといわれる。

祭神は主神として天地創造の神である天御中主(あめのみなかぬし)大神と水難除災の神としてまつられた安徳天皇、配神として女難を救う神としてまつられた安徳天皇の母建礼門院と祖母二位ノ尼である。そのため水難除災、安産の神として信仰されている。

若い二人連れや赤ちゃん連れの参詣者が多いところからみれば、配神のご利益大とみるべきかもしれない。

また、ここのお守りは五字の神呪文字からなるところから「いつもじ」ともよばれているが、配神のお守りをもって社殿を出る人々に、「安産のお守りはこちらへ」という屋台のお守袋売りの声がかかる。

配神の地位高まるばかりといえそうである。

水天宮境内におかれた錨型の奉納物や安徳天皇壇の浦の故事にちなんだ「いかり神輿」は主神の名誉挽回のためにも注目されたいものである。

また、七福神詣のさかんな現在、ここの日本橋七福神巡りの「弁財天」も参詣者が多い。

ほほえましいのは社務所内の「赤ちゃん憩いの室」で、都内の社寺には珍しい施設で、水天宮ならではで、子供連れのお母さん方に喜ばれている。

庶民信仰に裏うちされたこのような配慮こそうれしいものである。

この付近人形町一帯は「与話情浮名横櫛」のお富、与三郎が再会する玄冶店(げんやだな、源氏店)でも知られ、また役者や人形師の多かった町である。

幸い戦災を免れ、そのためもあって下町情緒あふれる落ちついた家並が残る。

「ここは下町人形町」の幟もよく見かけるが、洒落た婦人洋装店の店先にマタニティドレスが並ぶさまは、ここならではの光景であろう。

縁日は毎月一・五・一五・戌の日で、五日と戌の日は特に賑う。

人形町交差点から営団地下鉄人形町駅横を西進し山種物産角を入ると日本橋小絹町で、小網神社(日本橋小絹町一六−二三)がある。

稲荷神社であるが、日本橋七福神巡りの福禄寿がある。

小絹町は日本橋の魚河岸に江戸前の生きのよい魚を水揚げしていた佃島の漁民が網干場を設けていたことから地名になったと伝える。

この小網町には明治一九年一一月、日本ではじめてのコーヒーを飲ませる店として、洗愁亭が開店されている。

つぎには下谷黒門町に明治二一年四月可否茶館ができているが、この頃コーヒー一杯が五厘、ミルク入りで二銭だった。

明治二三年浅草ではコーヒー一杯五銭、丼(どんぶり)ものが三銭だったという。

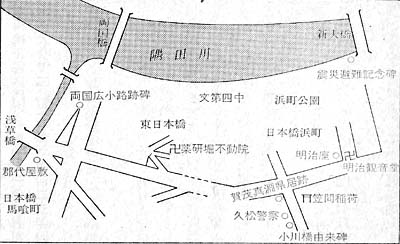

五 馬喰町・東日本橋・浜町 top

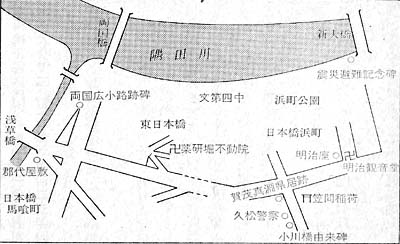

隅田川沿岸のこの地区には、清洲橋通りに都営地下鉄1号浅草線の東日本橋駅がある。 神田川に架かる浅草橋は古い橋で、慶長のころにはすでにあった。

江戸城常盤橋御門からの奥州街道はこの浅草橋を経て隅田川の渡しを通っていたのである。

明暦三年の大火では焼けなかったが、小伝馬町牢獄の奉行石出帯刀が非常措置として囚人を仮釈放したところ、浅草橋にあった浅草見付番士はこれを脱獄とみてしまったため惣門を閉じたことから群集は猛火を逃れずに犠牲者を多く出した。

両国橋はその結果架けられたものである。

浅草見付碑は橋を渡った北側の台東区側にある。 |

|

馬喰町(ばくろうちょう)地区は商社が集中している。馬喰町駅のある広い通りは地下を総武新線が通っている。

明治二一年東京市区改正事業で一等道路となったが、別名を出世新道といった。

古い奥州街道はやや南に並行している。

出世新道とは店に奉公する人たちにいわれがある。近世の馬喰町や横山町の問屋では小僧で入店すると吉のついた名となる。清吉などである。

その下にドンがついて清吉ドンになり、中僧になると吉が七にかわって清七とか、助かついて清助となる。

番頭に昇格すると七助は兵衛にかわり清兵衛などとよばれていくのである。その昇格祝いはエビス講の夜に行なわれていた。

馬喰町地区は近世には旅館が多く、訴訟などのために江戸に出た人たちの公事宿(くじやど)が集まっていた。

日本橋女学館あたりにかけては郡代屋敷があった。

浅草橋際の日本橋消防署浅草橋出張所角に史跡標識がある。

関東郡代は徳川家康が天正一八年(一五九〇)に伊奈備前守忠次を郡代として貢税を司らせた。

つまり関東各地におかれた徳川氏直轄地内の租税徴収であるが、勧農、訴訟裁決、教育などを担当していた執務所であり伊奈氏の居宅でもあった。

その役宅は初め常盤橋門内にあったが明暦大火(一六五七)で焼けて移転した雲光院跡地に建てたのである。

伊奈氏はこの郡代を代々していたが、寛政四年(一七九二)忠尊の代に失脚し関東郡代は勘定奉行が兼任して住んでいたが、文化三年(一八〇六)焼失し代官の管理で馬喰町御用屋敷と改称され、明治には詰藩出張所、矢場などになっていた。

靖国通りを両国橋方向へ向かうと、柳の木の下に両国広小路碑(東日本橋二−二六)がある。

嘉永の切絵図を彫ったもので、日本橋北内神田両国浜町明細絵図である。

昭和四四年一一月三日に日本橋両国町会が建碑したもので、中央区では町会の史跡碑が目立って多い。

両国橋は明暦大火後の架橋で、墨東地区の開発と共に防災対策でもあった。

また延焼防止のために沿道は「火除け地」として広小路にして空地を設けたが、上野、浅草と共に江戸三大広小路の一つとなって盛り場に発展した。

橋際には見世物小屋などが開かれたりしていたのである。

明治に入るとこの地一帯は新柳町、元柳町、横山町、吉川町、米沢町、薬研堀(やけんぼり)町、若松町があったが、昭和七年合併により日本橋両国と改編された。 広い両国橋は自動車の通行量がきわめて多い。

架橋は明暦三年大火後の万治元年(一六五八)七月着工し、『徳川実紀』ではその一二月一三日に完成して両国橋と命名したとあるが、『撰要永久録』の町触によると、大火の五年後の寛文元年(一六六一)とある。

今の橋は昭和七年一一月、大正大震災復興事業によるものである。長さ一六二メートル、幅二四メートル。

薬研堀不動院(日本橋両国四○)は真言宗智山派で、不動堂ともいわれるが、今は不動尊と看板が出ている。

天正年間の創建と伝えるが、近世には縁日に植木売りも出て参詣の群集をおしわけて通る程であったという。 |

両国広小路碑(東日本橋2丁目)

|

子宝地蔵尊がある。 隅田川堤に出よう。

昭和四八年頃からの護岸工事で堤が高くなったうえに金網張りになり、川を眺めるには全く風情がない。

川の遊歩道という設計ができなかったものか惜しまれる。

浜町公園(日本橋浜町二−五九−一)は昭和四年七月一五日の開園で区内では古い公園である。

もとは熊本藩細川家の庭園である。現在は模様替え工事中である。公園の南に日蓮宗の清正公寺(日本橋浜町二−九二)がある。

新大橋は元禄六年(一六九三)五代将軍綱吉の命で架設されたが、それは現在より下流三〇〇メートル辺りの地点であった。

当時さきにできていた両国橋は大橋といっていたので、新大橋と名がつけられた。明治四五年鉄橋となった。

関東大震災や戦災にも耐え、多くの人命を救ったことから「人助け橋」「お助け橋」とよばれていたが、その鉄橋も六〇年の寿命で車両重量四トンという耐重力に低下したため、昭和四九年六月二日地元主催の「渡りおさめ式」で架替工事に入り、昭和五二年に生まれかわった。

高い塔とケーブルに支えられた二径間連続斜張橋で、隅田川に新しい特色を加えている。

旧橋の一部は、明治時代を代表する橋として愛知県犬山市の明治村に移されている。

新大橋南西の隅には、震災避難記念碑(日本橋浜町三−四二)がある。

見上げるほどの大石であるが、その前の細い道は曲り角であるうえ多くの自動車が新大橋からそれて入るので注意してほしい。

大正一二年九月一日の関東大震災で逃れる数万人の群集はこの鉄橋で両側より火にはさまれた。

濁流の上での地獄絵図であったが、この時、警官や在郷軍人や有志の人々は、燃えるおそれのある荷物をすべて川へ投げすてる大英断で火難を避けることに成功した。

この頃警官(巡査)はサーベルという長い剣を吊り下げていたが、これを抜刀してふりかざし、荷を惜しむ群集を整理したと今も日本橋久松警察署員に語り継がれている。

橋上の難民は、水天宮、小川稲荷、玄冶店(げんやだな)橘神社の神霊を拝み魔の一夜を送ったが、隅田川五大橋のうちただこの新大橋のみが被災を免れたことは神助と人力によるものであると法木(のりき)徳兵衛が主唱し、難を免れた人々で新大橋避難記念会をつくり、昭和八年九月二日建碑した。

お助け橋とよばれるゆえんである。

新大橋の下流にかかる清洲橋は昭和三年五月、震災復興事業として新たに日本橋区中洲町(中央区日本橋中洲)と深川区清澄町(江東区清澄一丁目)とを結んだ。 |

新大橋際の震災避難記念碑

(日本橋浜町2丁目)

|

橋の名は両町の字を合わせたのではないかと伝えられている。

地盤が軟弱なため自定式吊鋼橋の形で、世界的にも珍しい例とされている。

ドイツのライン川吊橋を範にした橋である。長さ一八六・七メートル、幅は二五・九メートルある。

中洲は近世には月の名所また遊興地として知られていた。

これが松平定信の寛政の改革にあたり、洪水時の水流に妨げになるとして中洲埋立地は取払われたのであるが、明治一九年(一八八六)埋立工事で中洲町の地を再び造成したのである。

清洲橋通りを北上すると、右手に明治座がある。古くは喜昇座、久松座などと変ったが、この地では明治二六年(一八九三)開場し、初めて電灯を使用した。

黙阿弥の名作がよく初演された。

明治座の前の通りには植えこみがある。その外れには小さい明治観音堂がある。

昭和二〇年三月一〇日東京大空襲で焼け死んだ人は墨東地区で多かったが、ここでも多数の死者が出た。

その慰霊として昭和二五年一二月新田新作の発願で建立されたものである。

明治座をすぎて清洲橋通りをなおも北へ二〇〇ノートルで交差点に出る。

日本橋久松町側へ渡ると角の勝根ビルに、賀茂真淵県(あがた)居跡(日本橋久松町九先)の標識がある。

賀茂真淵は元禄一〇年(一六九七)遠江国岡部(静岡県浜松市)で生まれた。

荷田春満に国学を学び、元文三年(一七三八)江戸にきた。

徳川御三卿の一人である田安宗武に仕え、これを宝暦一〇年(一七六〇)辞してから浜町に住んでいた。

浜町の地は武家地が多かったが、旗本の細田主水(もんど)の土地を借りて居宅を建てていた。

西向きに玄関、居室は四畳半に板敷と畳敷をめぐらせ、東側に書架、北に台所をつけた家で、今はその位置が交差点中心あたりになっている。

真淵はここでその著作『万葉考』『歌意考』『国意考』『祝詞考』などを書いたのである。

笠間稲荷神社(日本橋久松町三九)は中央区内に多い稲荷社の一つで、近世中期に常陸国笠間稲荷神社(茨城県笠間市)の分霊をうつしたと伝え、五穀をはじめ水産・殖産の守護神とされ、今も商家の信仰が篤い。日本橋七福神巡りの寿老神(猿田彦大神)で知られている。

浜町堀北には常陸国笠間城主牧野家の屋敷があった。日本橋久松警察署の西側は久松町と日本橋浪花町との境で、近世初めの開削による浜町川(浜町堀)があった。

今は埋立られて木立の遊歩道となっているが、浜町川はここを南流して蛎殻町公園の東側を下り箱崎川に出、さらに今の日本橋中洲と日本橋箱崎町の間を水路が通り、中洲の水上消防署のところで隅田川に合流していた川である。

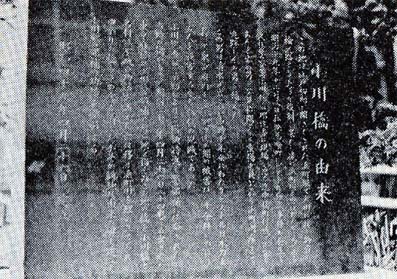

久松警察署横の小川橋の由来碑(日本橋久松町一先)は、久松協力会が昭和四九年四月二六日建碑したものである。

浜町川に架かっていた小川橋はこの碑の建つ所にあった橋で、浜町川は舟運による物資の輸送路であった。

ここで明治一九年一二月三日午前五時頃の事であったと碑に記されている。

久松警察署の小川佗吉郎巡査は馬喰町でピストル強盗が発生したため急行する途中、橘町付近で犯人と格闘、重傷を負いながらも浜町河岸まで追い捕えたのである。

それは当時一〇余年も東京府内を荒らしたピストル強盗で、八〇余件、五人殺害の重要犯人であった。

小川巡査はこの傷がもとで明治二一年四月二六日二四歳の若さで没している。

碑によると「東京府民は小川警部補の尊い死を惜しみこの地の橋を小川橋と名付け」とあり、また『中央区史年表』でも「小川橋は同巡査を記念して名付けられた」とある。 |

小川橋の由来碑(日本橋久松町1丁目)

|

しかし小川橋名は『御府内沿革図書』に、すでに記されており元禄以来の橋名であることを石川悌二氏は最近その『東京の橋』で明らかにされている。

小川橋が境になっている日本橋浪花町は、元吉原遊廓のあった地で、明暦大火の一年前に遊廓は浅草に移ったが、その跡地が町地となって難波町、同裏河岸となった後、明治以後に合併して浪花町と改められた。

小川橋の古名は難波橋と伝えられている。

top

****************************************

|