|

****************************************

Home 中央区のあゆみ(上 下) 中央区文化財散歩(上 下) 付録

|

第一部 中央区のあゆみ(上)

一章 中央区の風土

top

1 はじめに

鳰の歌から 平和にあけて

街はかがやく 舗道は光る

ここは京橋 日本橋

ぼくのわたしの中央区 中央区

「東京都中央区歌」は、このような明るい言葉ではじまる。

土岐善麿(ときぜんまろ)選詩・橋本国彦作曲の区歌が、区議会の議決で正規に制定をみたのは、昭和二三年七月三一目のことであった。

太平洋戦争が終って、それまで続いてきた京橋区・日本橋区を合併し、中央区が新生したのは、その一年余前、二二年三月一五日である。

区内の三分の二までが、空藐によって焦土と化し、瓦礫の目立つ銀座通りには、進駐軍兵士のカーキ色の服と派手なルージュ(口紅)の女たち、ぼう然と町を見る復員軍人、煙草拾いの戦災孤児、闇物資をあてこむかつぎ屋たちであふれていた。

|

日本橋旧観

|

中央区歌は、そうした廃墟からよみがえろうとする意気を歌いあげようとしていた。

二番には「意義もわきたつ 復興競べ」とあり、三番には「興る貿易 宝の船に」という言葉が織り込まれている。

多くの区民が、焼跡の竪穴式バラックのトタン屋根の下から這い出てくるような現実のもとでは、このマーチ風の歌は、いささか空景気の感がなきにしもあらずであったことは否めない。

それから三〇余年、中央区はまったく生まれ変った。かって焼野原にかぼちゃの黄色い花が咲いていた風景は、もはや誰が想像できるだろう。

東京オリンピックや高度経済成長期を経て、日本の中央を象徴する日本橋の上まで、高速道路が走り、地下鉄も区内の主要な路面下を縦横に通っている。

林立する商社・銀行などの高層ビル、星もかくしてしまうネオン広告、途切れることのない自動車の列、列、列……。

こうした変貌はもちろん、区民それぞれが果たした復興への営みの努力がもたらしたものである。

と同時に、それは戦後日本経済が生みだした“発展”の所産でもある。中央区には、全国的あるいは国際的な経済取引機能か集中していて、その影響が市街の景観にまで現われるのである。

この三〇余年間に中央区が経てきた変貌は、“ふるさとの消失”といわれるほどに大きい。

それを望ましい発展の成果とみるか、目的もなく他律的に動かされ成長してきただけと考えるか、区の内外を問わず、人々の中央区に対する思いは様々であろう。

そうであればあるほど、私たちは足元を見つめ、これまでの道程をふり返って、今後歩むべき方向をきちんと見定める必要がある。

冒頭にあげた中央区歌の四番には、

伸びる東京 民主の都

結ぶ手と手に 希望の花も

ひらく文化の パラダイス

ぼくのわたしの 中央区 中央区

とある。

経済と文化の中心地中央区は、ここを愛ナる人々の目ざめた選択と営為の積み重ねによってこそ、歌がこころざす民主の鄒の中心として発展することが、約束されるであろう。 |

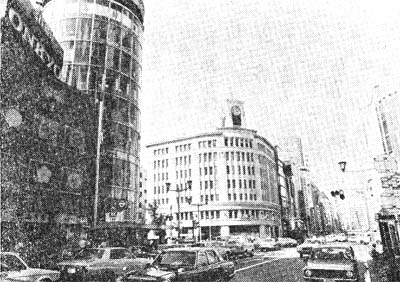

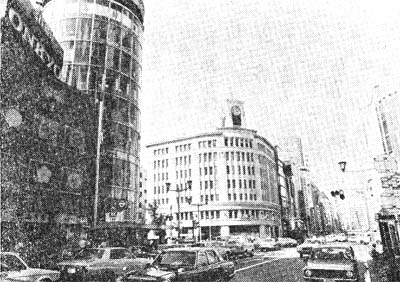

サラリーマン、観光客、買物客……と多くの人でにぎわう銀座通り

|

2 中央区の範囲 top

中央区は二四時間中、動いている。

朝、周辺の市区から大量のサラリーマンを吸い込んで、夕方ゆっくりとまた人々を送り帰してのちも、ネオンや車のヘッドライトが消える時は明け方までない。

だが同じ区内にも、夜は早く灯を消し、東の空が白くなるころには起き出して、お天道様にかしわ手を打つ音の聞こえる伝統的な生活習慣を保っているところも一部にある。

区の東北辺は柳橋と両国橋である。

そこから南へ、隅田川右岸(西側)に沿う一帯が日本橋地区である。

やがて日本橋川の出口を右に見て永代橋をくぐると、隅田川から左へ晴海運河が分かれる。

運河を東南に進むと、その右岸も区の東部地域であり、晴海橋の辺が東端となり、また南へ流れて東京湾に出る。

区の西側は、ほぼ山手線の神田・東京・有楽町・新橋駅に沿っているが、これらの駅はみな区域外である。

国鉄も西北端の本石町四丁目を、中央・山手線がかすめて通っているにすぎない。

東京都の地図をひろげてみると、中央区は二三区の文字どおり中央に位置する。区名の由来が、江戸の開府いらい今日にいたるまで江戸・東京の中央にあり、また将来にわたって日本の経済・文化の中心地たろうとする意志によったとされるゆえんである。

周辺区は、東が隅田川をへだてて墨田区の東南端に両国橋を介して接し、江東区には新大橋・清洲(きよす)橋・永代橋・相生橋・晴海橋をもって連絡している。

南は東京湾が開けている。西は、浜離宮公園から北へ港・千代田両区に接しているが、その境はかっての汐留川と外堀であった。

同様に西北側の千代田区との境にはもと竜閑川が流れていた。

北の神田川河口あたりには浅草橋・両国橋が台東区の南縁と結びつけている。

東端は日本橋浜町三丁目四四(浜町出張所の辺)、西端は銀座八丁目の新橋駅近くの角で東西約三キロ、北端が日本橋馬喰(ばくろう)町二丁目七(日本橋女学館付近)、南端は晴海町五丁目の晴海埠頭の突端で、南北約五・五キロである。

総面積は一〇・〇四五平方キロメートル。これは二三区中最小の台東区(約一〇平方キロ)よりやや大きいだけで、区部総面積の一・七六パーセント、東京都総面積の○・四七パーセントにすぎない。

3 地勢の特色 top

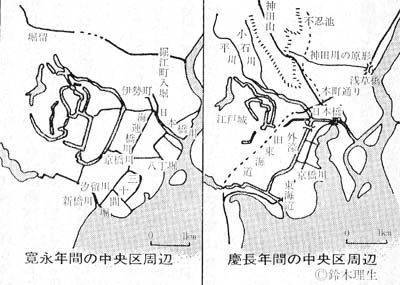

中央区のほとんど全域は、江戸時代からの埋立地である。 すなわち表面は千代田区の神田山その他の地域から運ばれた客土でおおわれている。

さらに関東大震災(大正一二年)や東京大空藐(昭和二〇年)による瓦礫の埋積物もある。

その下の基盤をなす地質は、下部が東京層、その上が有楽町層である。

ビルの基礎工事現場の深い穴をのぞいてみると、下の方には青味をおびた粘土層があり、その上の方はやや灰色または黄褐(かつ)色の砂まじり粘土になっているのが認められる。

これが東京層で、洪積世の地層である。

明治一二年、江戸橋の工事中にナウマン象の上あごと第一大臼歯の化石が発見された。 |

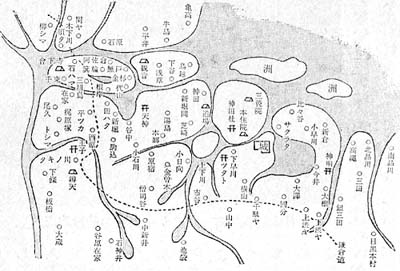

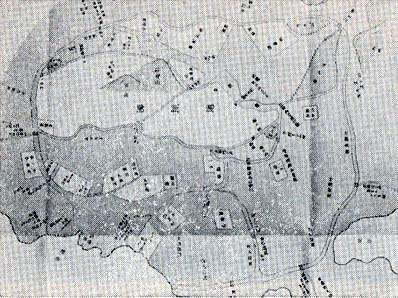

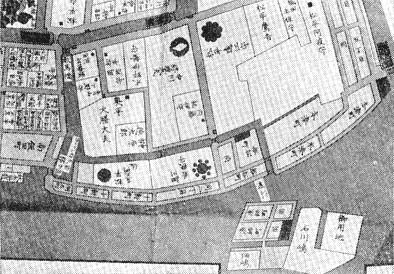

中央区がほとんど海だった頃の「長禄江戸図」

|

その後、日本橋白木屋(現東急日本橋店)・日本銀行・三井不動産別館などの工事の際にも象の化石が出土している。

さらにその上部には、ウバガイやタイラギなどの貝化石が含まれている。

有楽町層は東京層の上に、三メートルから二五メートルほどの厚さで不整合に堆積している。

やわらかい砂質の粘土で、暗灰色をおびた沖積世の地層である。

下の方にハイガイなど、上にいくとカキなどの貝類化石がまじっている。

この地層は東京東部低地帯の表層にもっとも広く堆積している。

地質研究のもとになった貝層=有楽町貝層を含んでいるので、有楽町層、または有楽町累層と呼ばれるようになったものである。

区内の地盤高でみると、東部低地帯のなかにあって地盤沈下ははなはだ微小である。

沈下による支障がまだみられないのは、もっとも恵まれた地盤をもっているといえる。

それは江東の工場地帯のように、地下水の大量くみ上げによって沖積層がいちじるしく収縮することがなかったゆえであろう。

本区には石川島播磨重工のような大工場はあっても、工場地帯がないことが幸いしているといえよう。

だが今後、河川運河が埋立られ、大型ビル・地下街・地下鉄などの建設が進んでいくと、地盤沈下の心配が皆無とはいえない。

市街地の重層的な開発が進められつつある今日、細心の注意が必要である。

表土がほとんど埋立によっているから、起伏にとぼしく、傾斜もきわめてゆるい。

街路上をふつうに歩いて見たところでは、土地の高低はほとんどわからない。

銀座五丁目一一(三越角から東銀座駅に向かう右側)付近が、東京都基準面(霊岸島量水零位)五・三八メートルで最高地点をなし、日本橋箱崎町四三(東京シティ・ターミナルの前付近)が二・〇三メートルで最低点となってるい。

だが、ほとんどの地域が三・〇〜三・五メートル、佃(ちくだ)・月島の地区ではそれ以下である。 |

日本橋箱崎町 ここが中央区の最低地点

今の箱崎は高速道路のジャンクションが聳え立つ。

|

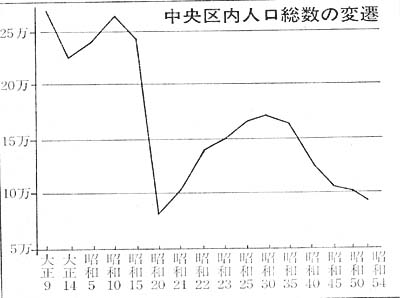

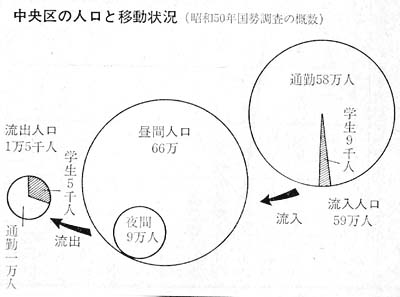

わずかな流出人口と差引きして、昼間人口は七〇万人近くに及んでいる。

昭和四五年の国勢調査では、当時の昼間人口が約六三万人であり、五〇年の同調査では、六六万人と増加している。

実に夜間の七、八倍の人口が、中央区に入ってくるのであり、朝夕のテンポで呼吸しているかにみえる。

もっともその呼吸は、ウイークデーと土・日曜日とでは、大いに異なっている。

ふだんの日でも、銀座・日本橋を中心に、観光・買物などに流入してくる人数は、どの区にもまして多い。

しかし土・目曜日には会社などに通勤するサラリーマンや学生の数が減り後者の一時的な流入者が膨大な数にのぼる。

区内の町々の雰囲気も、大いに変るわけである。

5 生(は)えぬきと通勤の気質(かたぎ)

top

中央区に生活している人々は、従って三つほどのタイプがあるといってよいだろう。 基層をなすのは、ここを居住地としている九万人余りの人々である。

ここで生まれ育ち、今も生活の地としている人は、年々仲間を少なくしているとはいえ、もっとも地元に対する愛着の強い、生えぬきである。 家の前を朝夕打ち水して掃き清め、入口や窓の下に植木鉢を並べて、朝顔などは二階の方までつるを巻きのぼらせる。

下町情緒を保ち。江戸っ子の人情を意識すると否とにかかわらず伝えていくのは、こうした人々によってであろう。

しかも消極的な面のみならず、江戸の大店の主人たちが持ちつづけてきた、商業に対する果敢な積極性もあわせ持っている。 個人経営の商店や住宅などは、銀座・日本橋の表通りを歩くだけではわからないかもしれないが、試みにちょっと横道にはいれば、そんなに珍しい存在ではなくなるはずである。 |

野菜売りのトラック 生鮮食品店の少ない人形町にて

|

たとえば東京駅近くの日本橋・京橋二、三丁目辺の大ビル街の脇に入ってみれば、二、三階建ての小商店やしもた屋風の家がある。

人形町・蛎殼(かきがら)町・箱崎町・新川(しんかわ)、そして湊・明石(あかし)町など、隅田川に沿って行くと、そうした家々はもっと多く認められる。

川をこえて佃(今は旧石川島地区も合併して一つの町名となり、佃島の称がなくなった)・月島の辺は一層その感を深くする。

第二に、昼間人口の圧倒的部分を占める通勤サラリーマンたちである。

中央区で働くことにより、生活の資を得ている人々である。

場所や勤務先がどこでも良いのではなく、やはり中央区にある会社や事務所に通うことで、ある種の気質を形成している。

商社マンであれ金融マンであれ、日々多忙に追われながらも、サラリーマンとして企業や取引きの最中心部に働いているという誇りかあると思われる。

学生層を除いて最もよく本を読むのが、中央区におけるこの人々である。

同時に最もよく遊ぶ――麻雀・競馬あるいは多少の株の売買も軽い賭けごとのつもり、喫茶店でゲームに熱中するなどサラリーマンの流行を作り、またみずから楽しんでいるのも、中央区への通勤者である。江戸っ子の商人意識の上に重ねて、現代的な商社マンタイプをつちかっているのであり、今や無視できない日本サラリーマンの代表選手たちである。

第三に、観光客・買物客などがこの地にもたらす性向である。個々に中央区を訪れ、日々に流動する人の群れは、中央区に定着していない。

だがたとえば、銀座の数多い画廊を歩きまわり、観劇や専門店での買物を中央区ですることによって“本物”を意識する。

あるいは何の目的もなく商店のウインドーをながめ、雑踏の中に身を置いて、都会的ペーソスを感じとる等々。

いわゆる銀座文化で代表される、都会的な繁華と、それに付随するものを、流行歌であれ柳の並木であれ、丸ごと享受する不特定多数の人々である。

しかもこれらの人々は、単に受動的に楽しんでいるわけではない。

銀座や日本橋・京橋などを人々が訪れることによって織りなされる町々の雰囲気を作り、銀座・日本橋・京橋らしさを作っているのである。

中央区の町々の性格、なかんずく繁華街の風俗を生み、流行させ、あるいは古き良きものを根強く支えるなど、この第三のタイプの人々がかもし出すものは、中央区の性格を考える上で無視できない。

中央区は、全体として自然的な地誌はあまり述べることができない。

といってすべてが計算された人工ではない。江戸時代からつちかわれ、明治から現代にわたり様々な商人・職人の文化や生活のパターンの上に、新たな現代的センスを加え、しかも木に竹を接いだようにではなく、ごく自然に人間的つながりができるように、長い年月をかけて洗練された、酒落た生活風土を人々は作りあげてきた。

それがどのように形成されてきたのか、つぎに中央区の歩みをたどりつつ考えてみよう。

二 土の中の中央区 top

1 ホモサピエンス・日本橋小町

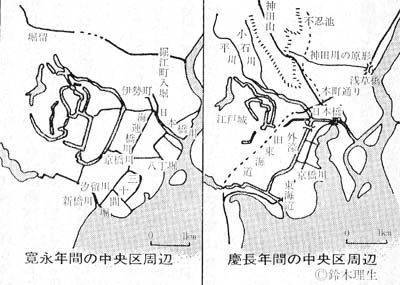

徳川氏が関東に入部して、江戸に大規机な埋立工事を起す前まで、中央区のほとんどは、まだ東京湾の海面下にあった。

原始時代の遺跡は、まだ区内に確認されていない。

遠浅の海面は、周辺の千代田・港両区に遺跡を残した人々の、格好の漁場であったかもしれない。

だがそれ以上に、まだ先史時代の住居址など、原始・古代の生活遺跡と目されるものは、発見されていないのである。

ところどころに、浅瀬から首を出すように点在していた小丘や、北部の比較的早く陸地化したあたりから、今後先史遺跡が見出される可能性が皆無とはいえない。

東京駅八重洲口付近から京橋にかけての辺、銀座六・七丁目の山手線寄りの方、築地水願寺付近など、武蔵野台地から独立した島として海面から露頭していたと目される地点が何ヵ所かある。

残念ながら区域は、ほとんど建造物や道路でおおわれており、遺跡確認調査を行なえる機会ははなはだ少ない。

またこれまでの、東京湾周辺丘陵部の遺跡分布から考えると、その可能性はきわめて小さいものと推定せざるを得ない。

東アジアの先史学・人類学の先達であった鳥居竜蔵博士は、昭和一〇年、現在の日本橋東急(当時白木屋)で下町の原始時代に関する講演を行なっているが、次のように述べている。

「ここ(白木屋)を上から掘ると、下まで達する間に、面白い研究ができる……。

ここの断面で、徳川時代からごく古い時代までの、年代記が分る。 第三紀層と洪積層とは砂利層で区別するが、ここからシカの骨が発見された。 シカは水を飲みにきたのであろうか。

また石器がでている。 |

|

この石器は火打ち石の扁平なもので、周囲を打ちかいて、旧石器時代のもののごとく見えるものである」。

注目される発見例であるが、実は当時すでに、昭和七年の白木屋火事のさい紛失してしまっていたのである。

残念なことに、写真や計測の記録も報告されていない。

また昭和二六年に、日本橋室町二丁目の三井別館の工事現場で、一体の人骨が発見されたことがあった。

身長一二〇センチメートルほどの小柄な女性で二〇歳くらい、ひたいはせまく、そっ歯で鼻が低い。

新聞などは下町娘の先祖とばかり、日本橋に小町と称して紹介した。

調査した直良信夫博士は、この骨の出土層から古人類の遺体と考え、ホモサピエンス・ニッポンバシェッシスと名付けた。

しかし鈴木尚博士らはこれに批判を加え、頭骨はむしろ中世から近世初期の形態に酷似しているとしている。

なお最近では、昭和五四年六月、銀座三−七の松屋デパート裏手の工事現場で、ショベルカーが男性の人骨二体分を掘上げている。

それは舟のへさきらしい枌板や、手水鉢の破片と共に、埋立土の下部から見出され、江戸時代初期の寛永一一年(一六三四)頃の埋葬であろうとされている。

このほか、日本橋本石町二丁目の日本銀行から縄文土器片が、そばの日本橋室町二丁目三井不動産別館の敷地から土師器の破片などが出土したことがある。

おそらくこれらを包含した他地域の遺跡の土をもって、この辺が埋立られたためと思われ、直接、中央区に関係するものではないであろう。

2 古代・中世の遺物 top

東京湾の海面がしだいに退き、中央区の部分もしだいに干潟ができ、あるいは葦が茂る湿地になるなど、古代から中世にかけて徐々に陸地化が進んでいった。

それがどの程度までに進んだかわからないが、まだ居住地ができるほどに乾陸化はしなかったと思われる。

沖積土壌の地質と高低から往時の地形を想定してみると、東は日本橋の少し東側、西は東京駅あたりまで、約一キロの幅の江戸前島とよばれるわずかな浜地が、お茶の水・神田あたりから南へ向って帯状に長く出ている。

そして東京駅・有楽町・新橋を結ぶ線の西側は、日比谷入江と呼ばれる浅瀬が、水道橋あたりまで入っていた。

区の北部には砂州がのびつつあり、人の往き来ができるようになっていったものであろう。

大化の改新(六四五年)以後、武蔵国は急速に開発され、当時先進的な生産技術を持っていた渡来人が、大勢これに従事させられた。

宝亀二年(七七一)一〇月には、武蔵は東海道に所属したが、それは海岸に沿った交通路によって、中央と結ばれたことを示している。

もっとも古代の官道が、どの辺を通ったのかも、まだよくわからない。

相模から武蔵の国府(府中市)にはいり、さらに東進して、白髪橋近くの石浜・橋場辺で隅田川を渡り、下総(しもうさ)の国府台(こうのだい)に達するのであるが、豊島の駅(これもまだ諸説があって一致しない)から、中央区北辺の砂州を通って東北に向かったことが考えられる。

『更科(さらしな)日記』の中に、

| 「今は武蔵の国に着いた。とりたてて趣きふかい所とてなく、浜の砂も白くもなく、泥道のようで、紫草が生えるという野原は、葦や荻(おぎ)ばかりはえ、乗馬の人の弓の先までみえぬほど高く生い茂った中をわけ行くと、竹芝という寺があった」 |

とあり、海岸沿いの道が湿地であったことを示している。

平安時代の末、作者(藤原孝標(たかすえ)の女(むすめ))はやわらかい泥道をいといながら、のちの中央区の一画を通り抜けたのかもしれない。

古代・中世の追跡・遺物について、区内には特記すべきほどのものはないが、常盤橋(日本橋本石町二丁目)の千代田区側に、太平洋戦争前の工事で、中世の貝塚とされたものがあった。

それは六〇〜九〇センチメートルの厚さで、大型のハマグリ・カキの貝殼が堆積している貝塚層である。

そこから漁猟遺物と思われる土器片五個が見出されている。

うち二つは六・六センチメートルほどの管状土錘(刺し絹のおもリ)であり、他は内耳土器(内側に持ち手を通す穴あき耳のある土鍋)の破片である。

貝塚層としてはやや大きすぎ、有楽町貝層と同じ深さにあること、他の生活遺物などが見当たらないことなどの疑問もある。

今となってはさらに確かめるすべがない。果たして中世の遺物とすれば、集落の形成も可能となるほどに、この辺から陸地化か進んできたことを想定できるわけである。

|

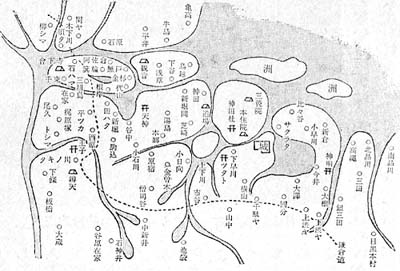

徳川家康入部の頃の江戸(「別本慶長江戸図」)

中世の政治的動向、ことに江戸氏・豊島氏の興亡、あるいは太田道灌の事蹟などについては、本書のシリーズの『千代川区の歴史』に詳しいので、それにゆずりたい。

まだ中央区域は、それらと深くかかわる重要な遺跡や人物を生み出すほどには、広くなかったのである。

もっとも、日本銀行の工事中に発見された板碑(青石塔婆)には、「正全禅門 寛正三年十二月十五日」とある。

寛正三年(一四六二)は、太田道灌が康正二年(一四五六)に江戸城を築き、翌長禄元年に品川館からここに移って、わずか五年後である。

道灌の家臣が、城下近くの現日銀構内に埋葬されたのではないかといわれている。

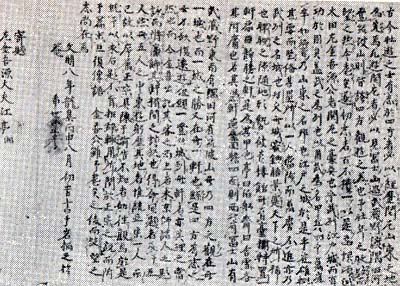

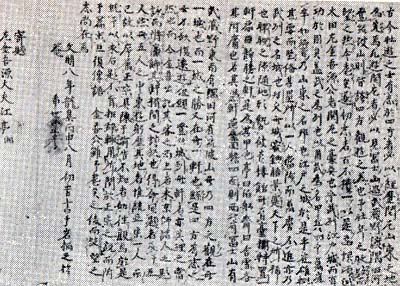

また、当時の江戸城とその城下のありさまをほうふつとさせるものに、有名な「静勝軒記」がある。 |

「寄題江戸城静勝軒詩序」一部

四日市河岸と江戸橋(『江戸名所図会』より)

|

室町時代から、豪族武士の邸宅や禅寺の風雅な一室に、その辺りの景観や建物の故事来歴を記した詩文の扁額をかかげる風流な慣わしがあった。

道灌も今の富士見櫓のあたりに邸をたてて「静勝軒」と名付け、文明八年(一四七六)京都五山の禅僧斎庵竜統の手になる「寄題江戸城静勝軒詩序」ほかの詩板をかかげたのである。

その最後の一節は、当時の江戸城下の盛況を物語る著名な語句で、大要は次のとおりである。

城の東のほとりに河があり、その流れは曲折して南の海に入る。

商旅の船の大小の帆や、漁民らの行き来する夜のかがり火が、竹林やもやの間に見え隠れする。

高橋の下に綱をもやい櫂をおいた舟が多く集まり、日々市をなしている。

すなわち安房(あわ)産の米、常陸(ひたち)の 茶、信州の銅、越の国の竹箭(ちくせん)、相模の旗旄騎 卒(きもうきそつ)、泉州の珠・犀・異香。塩・肴(さかな)・漆(うるし)・麻・ 茜(あかね)・にかわ・薬餌などの多きに至っては、一々数えあげることもできないほどである。 |

城下の江戸湊に諸国の物産を積んだ船が集まり、日々市が立ってさかんに取引きされていた様子がわかる。

ここで「城之東畔」の河というのは、平川であり、南に折れて海に入った辺が江戸湊である。

また「高橋ノ下ニ到り綱ヲ綮(つな)ギ」の高橋は、もと楓川にかかっていた海運橋(日本橋一丁目と兜町を結ぶ)であろうという説(江戸初期の寛永江戸図に「はたかはし」とある) と、日本橋川(外堀)の常盤橋(千代田区大手町と日本橋本石町二丁目を結ぶ)を指すとする説その他がある。

「日々市ヲ成ス」の市が江戸橋南に立った四日市の河岸のあたり(日本橋一丁目九)を指すとすれば、高橋は前説の方に近くなる。

どちらにしても、江戸初期からさかんに商人が集まり、賑やかに市が立つ湊であったことに変りなく、それが太田道灌の時代までさかのぼって考えられるということである。

3 戦国期の地名から top

のち江戸城は扇谷上杉氏の本拠となり三九年。ついで後北条氏(小田原北条氏)の時代に入って約七〇年を経る。

このころになると、まだ日本橋地区の一部だけであるが、明らかに中央区の区域とみられる地名が出てくるようになる。

『小田原衆所領役帳』(永禄二年=一五五九)は、北条氏の家人の所領役高を目録に記したものであるが、そのなかに石井氏の所領の分に「五貫三百文 江戸横山分」と出てくる。

この石井氏は江戸城代太田氏に属する武士である。

横山はおそらく、現在の日本橋横山町の中であろう。

そこが所領となるのだから、すでに区内にはかなりの規模の村落が開かれつつあったと思われる。

また会田中務丞には、「三拾貫文 江戸下平川内年貢内ニて被下」とあり、その他、太田四郎兵衛・杉山・恒岡弾正忠ら数人にも「江戸下平川」が割渡されている。この「下平川」は日本橋地区の西寄り、千代田区側を含めたあたりと推定されている。

このように後北条氏は、支城である江戸城の周辺、江戸宿を囲むように大小の麾下を配して所領させ、所領主はその家臣に所領の一部を分与したのである。

中には買得した所領もあり、それだけ生産力の安定した土地となっていたのであろう。

当時の江戸宿は、吹上御苑(ふきあげぎょえん)の辺から九段下・大手町にかけてあったと思われる。

天正一二年(一五八四)に戸別年貢である棟別(むねべつ)麦のうち二八俵を、四月二八日までに納めるよう北条氏から命じられている。 |

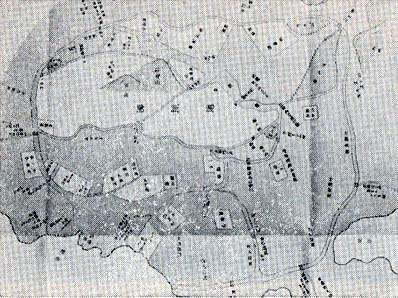

横山・平川に所領をもつ後北条氏家臣

『小田原衆所領役帳』より)

|

江戸横山が見える「小田原衆所領役帳」

(名著出版刊『小田原編年録』より)

|

また徳川家康が江戸に入ったころ、神田・三田のあたりは田んぼであったという記述があるところから推して、平川・横山あたりにも稲田・麦畑を中心とした農耕が、かなり展開していたに違いない。

村々ができつつあったことは、次のようなことからもわかる。

寛政五年(一七九三)五月新和泉町(現在の日本橋人形町三丁目の人形町通りの東側)にあった豆腐屋の久兵衛が、穴蔵を掘ったところ、板碑が一枚出てきた。それには「祐禅尼 天文二十二年(一五五三)七月二十九日」と彫ってあったという。

天文二二年といえば、『小田原衆所幀役帳』に横山・平川などの地名が記されて間もない頃である。

当時人形町あたりにも、すでに寺院を伴うほどの村落があったと考えられるのである。

また日本橋の北西に面した一画(日本橋室町一丁目)を尼店(あまだな)と俗称しているが、ここは大阪府堺の出身者、尼崎又右衛門が江戸城築城のとき、石材運送船一〇〇隻を調達した功により、拝領した土地である。それ以前は皮革師の頭、弾左衛門とその配下の職人らが住む村であった。

家康の入国当時は、まだ芦の茂る中のやや小高い地で、二抱え三抱えもするほどの大木が生えていたと伝わる。

そのほか日本橋堀留町の東堀留川東岸は、江戸時代に新材木町といわれたが、それ以前は芝原村という村であったとか、伊勢町(現在の日本橋本町一丁目と室町一丁目にかかる)には福徳村という古村があったという伝聞がある。

さらに江戸時代初期の町割り(町堺区分)の際、大きな町域に沿うように、金吹町・岩附町・本革屋町といった小さな町が作られている。

これら町名の由来は江戸時代に入ってからできたものとしても、江戸以前がら点在していた村落を整理した名残りではないかといわれている。

こうして、江戸時代に入る前頃までには、日本橋地区の北西部の辺は、陸地化が進み集落が点在するようになっていたことが知られる。

しかしまだ中央区のほとんどは、人々が生活の跡を残すような地としては歴史に登揚していない。

ここが一挙に築き立てられ、天下の城下町の中心部として、華々しく歴史の舞台に登場するのは、もう間もなかった。

三 家康入国と江戸の整備

top

1 下町の造成

中央区の主要な歴史は、江戸時代から開幕するといっても過言ないであろう。

なぜなら、区域の多くは、江戸の町が建設される一環として、人々の生活する地盤が作られたのだから。

小田原城が落ち、七〇年にわたり覇(は)をとなえていた後北条氏にかわって、関東の百姓たちが新たに迎えた領主は、徳川氏であった。

家康は。それまでつちかってきた勢力基盤たる、駿河・遠江・三河・甲斐・信濃の五ヵ国を離れ、京を目指すのではなく、逆に昨日まで敵地であった東国へ向かった。

絶大な権力を持った天下人たる豊臣秀吉の指示に従わざるを得なかった結果かもしれない。

新領土経営の中心地を小田原によらず、江戸とした家康の心のうちに、どれほど将来を期する成算があったろうか。

なじみ深い旧領より、生産力は低く、百姓たちの人心もつかみきれるかどうか、関東にはあまりに不確定な要素が多く、不安な材料ばかりがそろっていた。

家臣たちが、こぞって移封に驚き不満をもらしたという伝えがあるが、当然のことであろう。

だが天正一八年(一五九〇)八月朔日(ついたち)、家康は八〇〇〇の兵を率いて、江戸城に正式に入った。

それは「江戸御打入り」と称する堂々の入城式であった。

まだ町らしい設備も入口もない江戸に、当時としてはやや派手な軍事パレードを敢行したわけである。

その演出効果は、年と共に江戸が天下の都市になるにつれて、徐々に拡がっていった。

この年以来、毎年八朔(はっさく=八月一日)には城内で式典がとり行なわれ、江戸の町中も賑やかに権現様(家康)御入国の日を祝うのが例となった。

けれども、家康が入城したころの江戸はまだ小さな宿揚町程度の規模であって、ことに東の方は、「ここもかしこも、潮入りの葦原にて、町屋・侍屋敷を十丁と割りつくべき様なく」(『岩淵夜話別集』大道寺友山)というありさまであった。

今の皇居の東側に、丸ノ内・東京駅・八重洲(やえす)口(以上千代田区)を経て、中央区の町々が展開しているが、そのような陸地続きを想像してはならない。

ほとんど葦(あし)の生えた潮の浜だったのである。

従って徳川家康の最初の仕事は、関東新領国の地方行政を早急に確立させることと並んで、その中核、軍政都市としての江戸を形造ることであった。

いいかえれば江戸城を整備し、その城下町を造ることであった。しかも町を造るべき場所は、上のように水びたしの浜辺であった。

まず第一は、平川の河口から江戸前島の西側を横断して水路を開き、城のすぐ下まで入っている日比谷入江とつなぐことであった。

のちの道三堀(どうさんぼり)で、和田倉門から永代通りを常盤(ときわ)橋まで開削し、東京駅前にあった外堀(今の外堀通り)に達していた。

それ自身も外堀の一部をなしていたが、慶長初年(一六○○前後)にこの工事が行なわれた頃は、中央区側にあった船付き場と城とを直結させる、経済的役割をになった水路であった(明治四二年の埋立で消滅した。その名は幕府御医師の今大路道三の居宅が近くにあったことによる)。

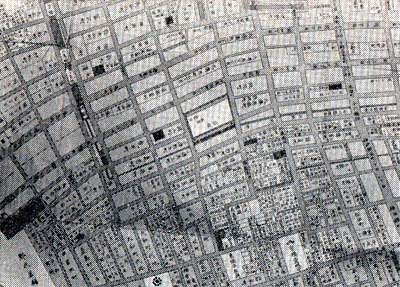

江戸の最初の町割(まちわり、町人町の街区の画定)は、この道三堀沿いになされた。

江戸城と外堀内の整備が進むと、日比谷入江と呼ばれていた広い一帯も埋立られ、大名屋敷になっていった。 |

|

周辺や旧村を強制退去させられた百姓たちに割渡されたのが、新しく造成された町々であったと思われる。

外堀の範囲が画定すると、ついでわが中央区域、下町地区の埋立と町割が行なわれた。

それはおそらく本町のあたりから始められたと考えられるが、当初の本町がまだ道三堀沿いにあったとする説と、現在の日本橋本町とする説がある。

だが町は、外堀の東に向かって拡大しつつあったことは確かである。大道寺友山の『落穂集追加』に、

只今の日本橋筋から、三河町河岸通り(神田橋辺)の竪堀がはじめて掘られ、それより段々と竪堀・横堀ができた。

その上げ土をば堀ばたに、山のごとく積み上げてあるのを、諸国から江戸に来た人が願い出て、町屋敷を割り与えてもらうと、自由に土を引きとって、地面を築き立て、屋敷の設計をする。

表通りには、先ず葭垣などを作っておき、ついで家を建て移転してくる。

初めの頃は、町家を割り与えてもらう希望者もいなかったのに、伊勢の者らが大勢やってきて、屋敷をさかんに希望するようになった。

その町屋敷ができてから、表にかかるのれんを見ると、一町のうち半分は「伊勢屋」と書いてある。 |

という記事がある。

堀割をつくり、その揚げ土を人々は、自分の屋敷地の造成に埋立たのである。堀割の発達は町々の成立でもあった。

新しい大城下町の建設を聞いて、人々は各地から集まってきた。大坂・京都・堺・奈良・近江などの上方から、あるいは徳川氏の旧領である三河・尾張の方面から、さらには後北条氏の城下であった小田原からやってきたものもいた。

その中で伊勢商人が最も多かったというのである。

後年、「江戸に多きもの、伊勢屋、稲荷に犬の糞」と呼ばれるようになるが、そのきざしはすでに江戸の初頭からあったといえよう。

2 日本橋と京橋 top

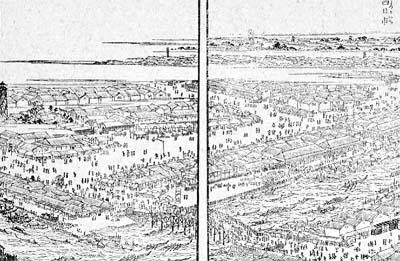

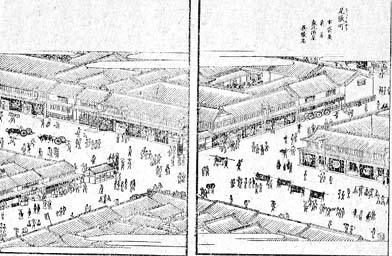

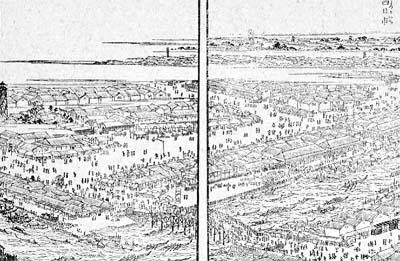

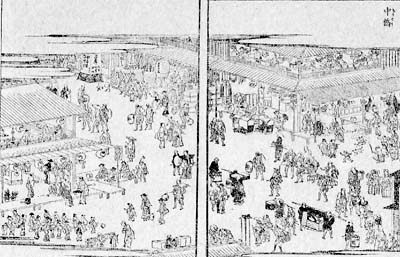

国名を冠した尾張町(『江戸名所図会』より) |

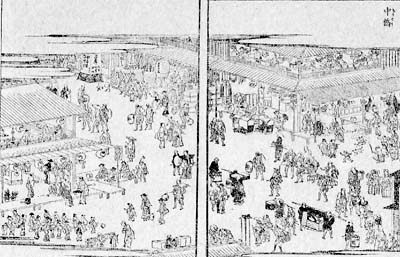

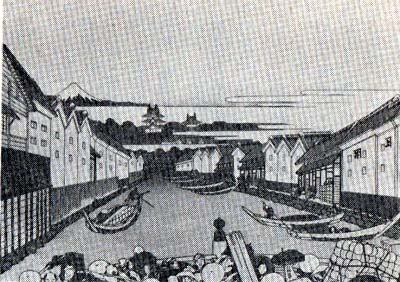

日本橋川(左)と町屋のにぎわい(文政年間 鍬形葹斎画) |

慶長八年(一六〇三)家康は征夷大将軍となり、幕府を江戸に開くと、天下の城下町整備はいちだんと進められた。

三浦浄心の『慶長見聞集』には、

「豊島(とよしま)の洲崎に、町を立てんと仰(おおせ)ありて、慶長八卯(う)の年、日本六十余州の人歩(夫)を寄せ、神田山を引き崩し、南方の海を四方三十余丁埋めさせ陸地となし、その上に在家を立給ふ。」とある。

神田山とはすなわち駿河台(千代田区)である。

ここの土を掘りくずして、豊島の洲崎が埋立られ、浜町の辺から南新橋(港区)まで隅田川に沿う一帯ができあがった。

その労働力は、日本全国の諸大名が御手伝い普請を命じられて供出したものである。

所領石高が千石について一人ずつを課すということで、千石夫といわれたが、大名らは進んで課役以上をつとめることにより、徳川氏への忠節を表した。

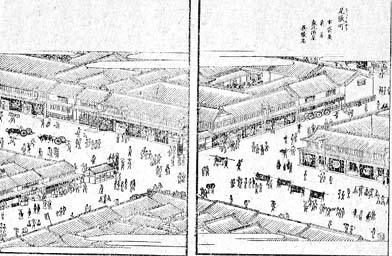

現在の中央通りに沿って、かって伊勢町(本町一丁目)・駿河町(室町一丁目)・因幡町(同)・尾張町(銀座五・六丁目)・加賀町(銀座六丁目)・山城町(銀座七丁目)・出雲町(銀座八丁目)など国名を冠した町名が並んでいた。

これらは千石夫を請け負ってその町を造成した、大名の受領名である。

また平川が東へ延ばされて、現日本橋川となり、日本橋が架せられた。

橋名の由来については、江戸後期の地誌である『御府内備考』に、

「この橋、江戸の中央にして、諸国への行程もここより定めらるるゆえ、日本橋の名ありといふ」

とあり、五街道の制ができ、諸国への里程がここを起点としたからとする説明があるだけである。

だが理念としてはまさに、ここを日本の中心として、すべての道を日本橋から発達させようとしたことに違いない。

ついでほとんど同時期に、京橋川に京橋が創架された。ここは『武江図説』には、

「京橋 日本橋より八丁南なり。橋長さ十二間、欄干(らんかん)に擬宝珠(ぎほうしゅ)在り」とある。

修復費用を幕府がまかなった橋のうち、擬宝珠で飾ったのは、日本橋・京橋と新橋の三橋だけである。

この道筋は東海道の出発点であり、いわば大江戸のメイン・ストリートであった。

近代に入って、銀座煉瓦街が建設されたのも、東京の玄関口前の表通りだったからである。

なお京橋の名の起こりは、諸説あって一致しないが、京都から下った一商人が、この付近で遊女屋を営んでいたからといういい伝えがある。

こうして慶長一〇年ごろまでに、日本橋・京橋を中心として町人地が形成された。

また一方で江戸城の城域拡大、外堀内の大名屋敷設置が進むと、それまであった旧村や道三堀沿いの町は次々に新市街地へ移転してきた。

たとえば千代田区側には、以前宝田村・千代田村・祝田村など、おめでたい名の旧村があった。

それらが城下の整備で大伝馬町・小伝馬町・南伝馬町・四日市町などの町方となり、さらに城地が拡大して造成された中央区の方に移ってきたといわれる。

同様に江戸前島とよばれていた、東京駅西口付近の露(老)月村にも、新肴町・弥左衛門町・畳町・弓町・新右衛門町などが設けられ、やがて中央区の方に移転させられたものである。

その跡地が、徳川家康の信任厚かったオランダ人航海士、ヤン・ヨーステンに屋敷地として与えられ、八代洲(八重洲)となった所である。

現在の中央区八重洲は旧地よりさらに東に移動してしまっている。

材木町や四日市町も、同じく道三堀沿いにあったが、日本橋川近くに移り、本材木町・元四日市町となった。

こうして江戸城下第一の繁華な商工業街が形成されたのである。

3 五街道の制と伝馬役 top

北斎描くところの日本橋 |

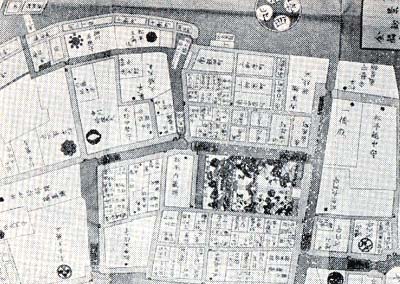

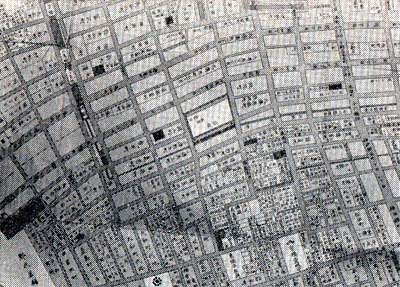

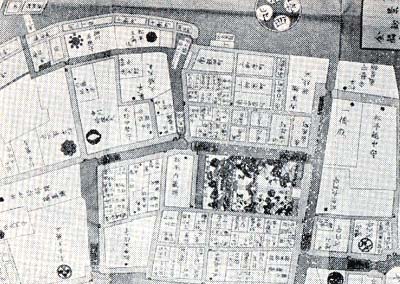

伝馬町とその周辺(「江戸切絵図」より) |

町々の造成とあい前後して、幕府は、慶長六年(一六〇一、関ヶ原の戦の翌年)、東海道に伝馬制度をしき、九年には日本橋を起点とする五街道の制を定め、道筋を整備して宿駅を整えた。

『慶長見聞集』には、

「武州はおよそ日本東西の中国にあたれりと御諚(ごじょう)有りて、江城日本橋を一里塚のもとと定め、三十六町を道一里(三・九キロ)につもり、是より東のはて西のはて、五畿七道残る所なく、一里塚をつかせ給う。

年久しく治ならず、諸国乱れ、辺土遠境の道せばくなる所に、曲りたる処をば見はからい、釘につけ、道をひろげ、牛馬のつめの労せざるよう小石のぞをき、大道の両辺に松杉を植え、小河をばことごとく橋かけ、大河をば舟橋をわたし、日本国中民間の往復のたよりにそなえ給うこと、慶長九年なり。

万人喜悦(きえつ)の思いをふくみ、万歳を願いあえり。」とある。 |

しかし当初の目的は、民衆の交通・運輸のためというよりは、諸大名の参勤交代の義務を強化するためであり、その便宜を目指すものであった。また日本橋に全国里程の中心を置いたことは。京都を中心−とした五畿七道の観念を打破し、江戸が関東支配の中核都市から全国支配の中央政権所在地に成長したことを意味している。

| 日本橋、両街道のまたして いただきは富士、大江戸はへそ 停舫 |

五街道はすなわち、東海道・中山道・日光街道・奥州道中・甲州道中である。

いずれも日本橋から発し、東海道は京橋・新橋・高輪を経て第一宿の品川に行き、五十三次を経て京都にいたる。

中山道は東山道とも、また一部は木曾街道ともいう。室(むろ)町通りから本郷通り、巣鴨・板橋を抜けて六十七次、やはり京都に向かう。

日光街道は室町・本町通りから浅草橋を出て千住・草加を経て宇都宮で左折し日光に至たる。

将軍家の日光社参が行なわれる重要な道筋である。

奥州道中は宇都宮まで日光街道と同じで、白河に達する。

また甲州道中は、江戸城の半蔵門からまっすぐに出るように説明されるが、正規には日本橋から呉服町・外桜田・麹町と、お堀を半周して四ッ谷通りを出、内藤新宿・高井戸方面に向かって、甲府または下諏訪に至っている。

これらの道々に一里塚を築き、宿場を設けて伝馬役を負担させ、周辺の村々には人馬の不足を補う助郷(すけごう)役を課した。 伝馬も助郷も、参勤交代や公用の運輸に奉仕させるのが原則である。

公用とは伝馬の御朱印を持つ交通で公家や東叡山門跡、二条・大坂城などの城番、遊行上人、御茶壷の道中などである。

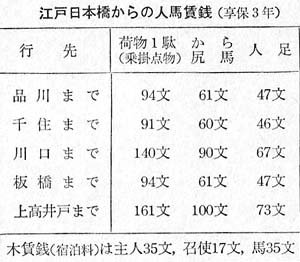

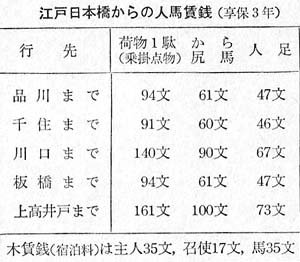

しかし、それ以外の一般の通行には公定値段がきめられていた。 享保三年(一七一八)の規定では、右表のようで、駄賃の伝馬とよばれた。

全国交通の要となった江戸で、伝馬の供給に従事したのが、大伝馬町・小伝馬町・南伝馬町であり、佐久間善八・馬込勘解由(かげゆ)・小宮善右衛門らが、町々の取締りと伝馬の差配にあたった。

御朱印の伝馬には、一ヵ月のうち上一五日を大伝馬町、下一五日は南伝馬町、駄賃伝馬は上一五日を南伝馬町、下一五日を大伝馬町と交互につとめ、小伝馬町は江戸内の交通運輸にあたるものとされていた。

また馬喰町には馬市も立ち、当初はもっぱら武家用の軍馬の売買が行なわれたと思われるが、伝馬用の公用馬匹の確保が主な任務となった。

日本橋が諸街道の起点になったといっても、橋の中央が原点ときめられたのは、実は明治六年で、「東京は日本橋、京都は三条橋の中央をもって、国内諸街道の元標となす」と定められてからである。

それまでは、「日本橋から何里」と道標に書かれていても、橋のどこから測るということではなく、大ざっぱに距離を示しているにすぎない。 |

|

また京都に向かって「上り」、京都から「下る」といういい方は、江戸時代でも踏襲されていた。

今日のように東京駅に向かって「上り」となるのは、やはり鉄道開通以後で、次のような狂歌がある。

| 都路へ、のぼるはじめの日本橋 品川町を眼のあたり見て 森風亭波都賀 |

交通・運輸のみでなく、通信もまた江戸にその中心を置いた。 幕府から諸方に発する公文書は、御状箱に入れて継飛脚が伝馬町から差立てられ、宿場宿場をつないで送られていった。

元禄九年(一六九六)頃には、江戸から京都まで三二〜三刻(とき)、急ぎの御用状は二八〜三〇刻ほどで運ぶと報告されており、大体二日と一八時間、速達は二日と八時間かかったわけである。

当時としてはかなりの早さといわねばならない。

町飛脚は天正一八年(一五九〇)頃から起ったという伝えもあるが、継飛脚についで元和元年(一六一五)頃制度化されたものであろう。

月に三度ずつ、八の日に江戸・大坂間を往復したので三度飛脚とよばれた。

江戸には、日本橋組・京橋組ほか六組の飛脚問屋ができ、天明九年(寛政元、一七八九)現在の飛脚問屋総人数は、一九四人いたといわれる。

4 御用達商人・職人の町 top

三つの伝馬町が伝馬の御用を勤めたように、ほかにも幕府の御用をそれぞれの職業によって奉仕する町々は多かった。

本来、商人や職人を城下町に集住させたのは、幕府や藩、あるいは武士の必要とするものを調達させるためである。

現在でも古い都市に、大工町(または匠町)とか肴町などの町名が共通して残っているのは、それら御用達(ごようたし)の町人が同職の者同士で集居していた名残である。

中央区の区域は千代田区の神田と共に御用商人・御用職人を勤めた町人が最も多く住んでいたことを示す町名が多い。

御用達を命ぜられた町人は、御用屋敷地を拝領し、その配下を率いて町々に住んだのである。

金座・銀座がその好例であろう。ふきや町はのちの金吹町であり(屋根職の葺屋町と混同され金吹町となった)、金貨を鋳造することを「金を吹く」といったことからきた町名である。

後藤庄三郎の金座が近くにあったことにちなんだものであろう。

同様に、鞘(さや)町は刀の鞘を作って武家の調達に応ずる職人の町であって、寛文(一六六一−七三)頃から北鞘町・南鞘町とよばれるようになった。

本石町は、はじめは単に石(こく)町といって米商人の町であり、何石何斗と米をますではかることからついた名である。

本革屋(かわや)町(千代田区に新革旭町がある)・釘店(くぎだな)なども同職街であった。

鉄炮町・鍛冶町・紺屋町・大工町・鋸町(大鋸とも書く。鋸屑(おがくず)というように、丸木を大鋸で切り割って板にする職人の町)・畳町・桶(おけ)町・呉服町・鍋町・箔屋町(金箔を叩いて薄くのばす)・具足町など、寛永九年(一六三二)刊の「江戸庄図」には、すでにこうした町名が見える。

いずれも中央区内の同職人街として起った町である。

小田原町界隈(『江戸切絵図』より) |

中橋(『江戸名所図会』より) |

その中で、小田原町は地名を冠しているが、石切御用棟梁の石工善右衛門が、江戸城内外の石切御用を仰せつかり、この地を拝領して石材の揚げ場を設けたところで、小田原は彼の出身地である。

その後この辺は、日本橋魚市の盛況とその拡大により、石揚げ場を築地に移して南小田原町を設けたので、旧地を本小田原町と称するようにたった。

元和三−四年(一六一七−一八)には元吉原の地域、寛永元年(一六二四)には八丁堀の東方が埋築されて、霊巌島(れいがんじま)が造成され、町域はさらに拡大された。それまで八丁堀・馬喰町などには寺院などが多く置かれていたが、下谷・浅草(台東区)方面に分散させられ、跡に武家地が置かれた。

常盤橋辺にあった牢屋が小伝馬町に移され、矢ノ倉に幕府の米蔵を設けるなど、幕府や武家の御用地は多かった。

さらに御用奥絵師の狩野探幽(かのうたんゆう)の屋敷が鍛冶橋付近に、能役者の金春七郎が新橋に近く、御用医師の甫庵(ほあん)・驢(ろ)庵らの拝領屋敷が中橋に置かれるなど、特殊な職能の御用達もいた。

一般の商人らは、その間々に居住したのだが、しだいに江戸は大都市の趣きを増し、諸国から回送されてくる年貢米や武家御用の荷物・諸商品の陸揚げのため、搬入堀や河岸の施設が続々と作られた。

こうして寛永の末年ごろまでには、江戸市中で三〇〇余の町地ができあがったといわれるが、これは内輪にみた町数であろう。

ともかく天下の総城下町としての機構は、ようやく整えられた。

明暦の大火(一六五七年)以後、江戸はさらに拡大整備がはかられる。

しかし、中央区域の町はほとんどこれまでに造成されており、のちに古町(こちょう)と総称されて、江戸市中でもやや重んぜられ大商人が集住する地域となった。

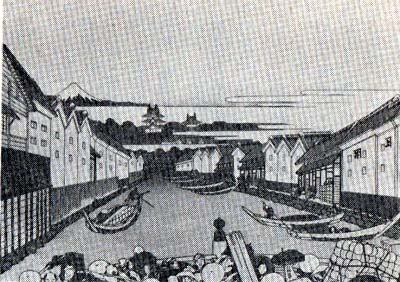

5 佃烏と石川島 top

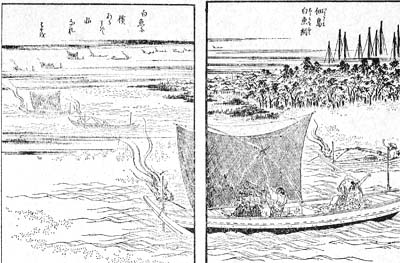

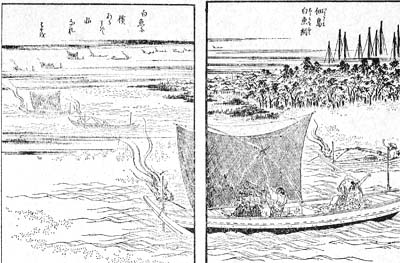

佃島の白魚網(『江戸名所図会』より) |

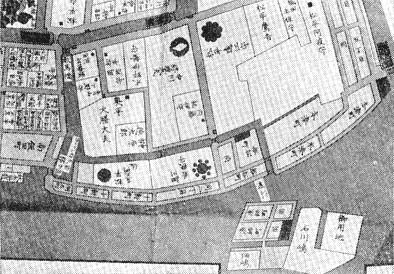

石川島と佃島(「文政江戸図」より) |

鉄炮洲に沿い、江戸湾に面していた佃島は、もと向(むこう)島と呼ばれていた。

ここが江戸の一画となったのは、正保元年(一六四四)からとされるが、伝聞に、類した前史がある。

すなわち徳川家康か江戸に入る頃、摂津(せっつ)国の多田神社と住吉神社に参詣しようとした時、神崎川に渡船がなく、西成郡佃村・大和田村の漁師が船を出して渡御せしめたことがあった。

その功により、家康が伏見城に在城の時は、御膳魚を献納するよう命ぜられ、また西国への用状の急達にも船を差し立てるように、特別な御用を仰せつかったという。

このため大坂の陣にさいしては軍事上の密使を運んだり御膳魚を搬入するなど、さらに家康の信を増すことができた。

その後、佃村の漁師三四人が江戸に召し出され、浅草川で家康らの遊漁がなされたのにさいし、網を引いてみせ、慶長一八年(一六一三)八月一〇日に、海川漁猟の免許を得たのであるという。

かくて寛永年間にはいり、鉄炮洲の東の干潟に一〇〇間(一八一メートル)四方の地を拝領した。

ここを埋立島を造り正保元年(一六四四)二月に摂津の住吉神社を引いて移り住み旧村の名をとって佃島としたのである。

さらに佃島の漁師たちは、毎年一一月から三月まで、白魚(しらうお)を取って将軍家御召し上り料として献上するよう命ぜられ、その間の江戸前の白魚漁を独占した。

江戸っ子にとって、初夏の鰹(かつお)と並んで、冬の白魚は大層人気のある珍味であった。

また佃島は、潮干狩とお月見の名所にもなり、『江戸名所図会』には、

| 弥生の潮乾(しおひ)には、貴賤(きせん)袖を交えて、浦風に酔をさまし、貝拾い、あるは磯菜(いそな=海草)搗(つ)むなんど、その興殊(こと)に深し。月、平沙(へいさ)を照しては漁火(ぎょか)白く、芦辺の水鶏(くいな)、波間の千鳥も、ともにこの景色に入りて、四時(しいじ=四季)の風光足らずとすることなし。 |

と、美文調でほめているし、俳人宝井其角(きかく)もこう詠んでいる。

佃島と並んだ石川島は、現在は何の変てつもない重工業の島であるが、寛永の絵図には「みこくしま」とあり、また八左衛門殿島・森島・鍋島・鎧(よろい)島などの俗称があった。

隅田川の河口に堆積した三角洲で、寛永三年(一六二六)石川八左衛門政次に与えられ、代々子孫がここに住居した。

伝説では、将軍徳川家光に上納された鎧が、誰も持ち上げることができないほど重かったが、大力無双の政次は片手で持って将軍に披露したので、将軍は感激のあまりこの地を与えたという。

石川氏は代々船手頭を勤めていたが、寛政改革(一七八七−九二)のおり、永田町(千代田区)に屋敷替えとなり、島は無宿者や無職の江戸流入者たちの人足寄場となった。

これは授産所といえば聞こえは良いが強制労働の収容所で明治三年には懲役場となり、「石川島の監獄」と呼ばれた。

明治二八年に監獄は果鴨に移り、石川島造船(いま石川島播磨重工)の工場地になったのである。

もとは佃島との間が、約一丁(約一〇〇メートル)程もあったというが、周辺の浅瀬を埋立しだいに近づき、幕末頃には、二つの島は事実上、地続きのようになっていた。

top

****************************************

|