|

****************************************

Home 中央区のあゆみ(上 下) 中央区文化財散歩(上 下) 付録

中央区のあゆみ(下)

四 大江戸の成立と中央区

top

1 明暦の大火

徳川氏が政権をとってから約五〇年もすると、幕藩体制の基礎も固まり、大きな戦乱も天草の乱以後はなくなった。

将軍お膝元の江戸でも、丸橋忠弥が江戸城の襲撃を計画したかどで逮捕・処刑されるという。

多少の社会不安は残ったが、まず幕藩制をゆるがすような大事件は起こらず、安定した中央都市として、整備も完成したかにみえた。

ところが明暦三年(一六五七)正月、本郷丸山町(文京区)の本妙寺から起った明暦の大火(俗に振袖火事ともいう)が、江戸の市街の約六〇パーセントを焼きつくすという大事態を生じさせた。

火災の原因が、女の振袖にまつわる不思議な伝説となったように、造成されたばかりの市中を大半灰儘に帰させたこの火事は、確かに劫火(ごうか)というべきであった。

最初の火は、おりからの北西風にあおられて江戸の東半分を焼いて翌朝に収まった。

さらに続いて小石川伝通院下(文京区)の新鷹匠町の与力長屋からも火が出、南に下って江戸城の天守閣にも燃え移り、これを焼き落としてしまった。

さらに江戸城の西方からも出火し、城の南側の市街を焼き、芝口(港区)の海岸まで拡がってようやく鎮火した。

江戸図屏風などに描かれた豪華な大天守は、この時以来再建されていない。

江戸っ子のほとんどは、江戸城に天守閣を仰いだ経験を持たず、高いものといえば西の富士山と東北の筑波山、それに初鰹の値段であった。

二日間にわたる大火災で、死者は一〇万七〇〇〇余におよび、焼失した家屋は民家四万八〇〇〇戸、大名屋敷一六○、旗本屋敷六〇〇余、寺社三五〇余に達した。

最も被害の大きかった町方では、道路をはさんだ両側町が四〇〇町、道の片側が大名屋敷などになっている片町が八〇〇、大名小路など五〇〇余が焼けた。

さらに掘河に架けられた稿は、一石橋と浅草橋を除いたほとんど六〇余が焼け落ちてしまった。

現在の中央区内は、一部を除いてなめつくされたように、焼野原になってしまった。

幕府は動揺した人心を治めると共に、ただちに大規模な復興計画をたて、改めて市街地の再調整にのりだした。

当然、これ以後の市街整備計画は、防火対策を第一とし、道路を広くとり、火除地(空き地)・広小路を各所に設け、土手を築くなど、防火帯を多く作った。

また江戸城内にあった大名屋敷は、御三家を残してすべて城外に移し、上屋敷・中屋敷のほかに、避難用の下屋敷も与えられた。

大名の中には、さらに町地の間に土地を購入して、抱え屋敷を設けるものもいた。寺院も多く移転を命じられた。

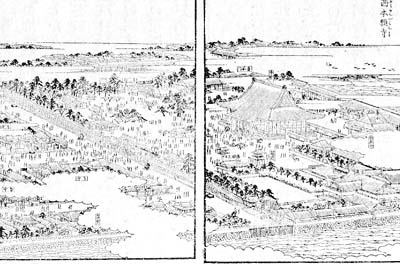

浜町にあった西本願寺は、この時、替え地を望んで、海面一〇〇間四方を与えられた。

ここを信徒の佃島の漁民らが埋立てて木挽(こびき)町一帯を造成し、現在みるような築地(つきじ)の形ができあがった。

本願寺はここに五七宇の塔頭(たっちゅう)を建てるまでに発展した。

ほぼ一七世紀後半の寛文年間(一六六一−七三)までには、新しい区画による江戸の市域は完成し、明暦大火以前とは全く面目を変えた。

中央区の町々も大江戸商業の中心街として発展する形態を整えた。

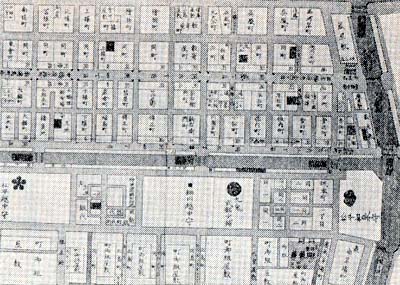

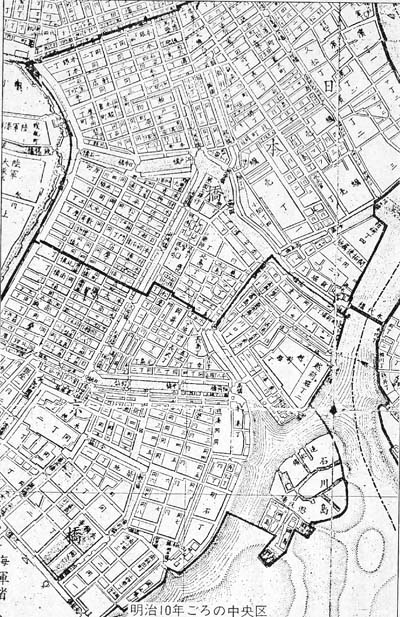

地図によると築地の一部に寺地があるほか、八丁堀・霊巌烏と共に武家地が多く占め、日本橋・京橋の両地域は一帯が町屋となって拡がっている。

その面積の比率はほぼ半々である。 |

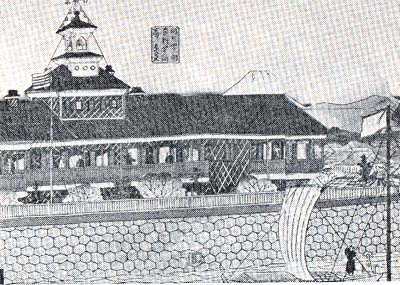

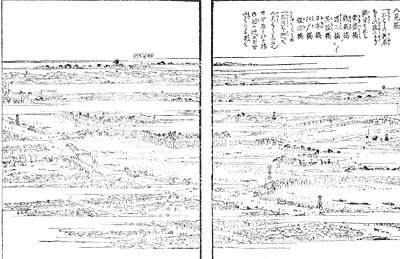

築地西本願寺(『江戸名所図会』より)

|

江戸中全体からすると、武家地は三分の二を占め、残る三分の一の地域に人口の半分を占める町人が押し込められているのだから、中央区は町人の比率が高かったといわねばならない。

しかし江戸には、この後も何度も火災が起っている。

日本橋・京橋のあたりは、数年に一回火事にあっているというありさまで、幕末まで四五回も火災が記録されている。

「火事と喧嘩は江戸の花」といわれるが、町人たちは店や家が焼けても、何度もまたすぐに復興させ、商品荷物や財産は白壁の土蔵や穴蔵に納めて、火を入れぬよう自衛するほかなかった。

りがたくない江戸の花は、一面では復興景気をよび、失業者に土木事業の日雇い仕事を与える機会になるから、江戸期を通じて大正期頃まで続いた。

2 もとの吉原 top

江戸の大花街吉原の歴史については、同じ東京ふる里文庫の『台東区の歴史』に詳しいので、それを参照していただきたいが、吉原は江戸の初期から、台東区の北の方にあったものではなかった。

これも明暦の大火で、中央区の方から移転した町である。台東区の方を新吉原というのはそのためである。

明暦以前の元吉原は、現在の人形町二・三丁目、宿沢町・浪花町のあたりにかけてであった。かっては和泉町・高砂町・住吉町・難波町とよばれていたあたりである。

慶長一〇年(一六〇五)に、後北条氏の浪人であった庄司甚右衛門が、江戸に出て、花街(似城町)の設置を願い出たのが、その最初と伝えられている。

それまでは江戸中に一定した花街はなく、あちこちに散在していたらしい。

比較的まとまったところとしては、京都六条から移ってきた麹町で一四、五軒、鎌倉河岸や常盤橋付近にも十数軒から二〇軒近い娼家があったという。

いずれも駿府弥勒(みろく)町、伏見夷(えびす)町、奈良木辻など、東海・関西地方の古い都市の娼家経営者たちが、新興大都市の江戸に移って、これを始めたという伝聞を持っている。 |

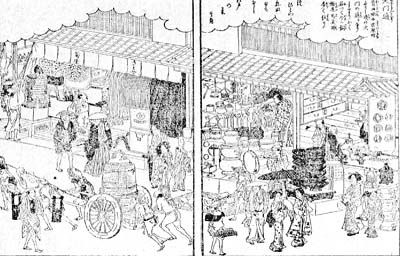

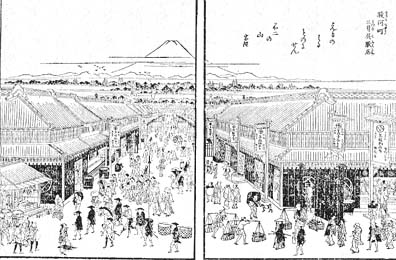

元吉原の大門通り(『江戸名所図会』より)

|

こうした花街は、旧都市施設の特殊な一種と考えられる。

市域の整備や治安上の問題からも、一定の区画に封じ込めて、まさに特殊街化するのが、町制を確立していく上に必要であったと思われる。

慶長一七年、再び甚右衛門は、娼家を集めて花街としたい旨願い出て、元和三年(一六一七)に許可され、日本橋百屋町のあたりに二町(二一八メートル)四方の土地が与えられた。

そこをさらに築き立て、区画を整理して、のちの吉原の原型を作ったのである。

すなわち江戸町は各町に散在していた娼家を集め、京町は京都や上方からの傾城屋をおき、角町は京橋角町から移すなどして五町がそろった。

浅草方面に移転することは、明暦大火の前年から命ぜられていたが、ことに大火後に残った所も、同年五月一八日の大火で全く焼け失せた。

旧地に復興することは許されず、これを機会に中央区域から離れることになったのである。

なお吉原の地名は、葭・葦の生える葭原であったことに由来し、庄司甚右衛門が拝領した当時は、まだ湿地帯であったともいわれる。

しかしそれのみならず、一帯に葺屋(ふきや)町・蠣殼(かきがら)町などの町名があり、武家屋敷や町屋が次々に建てられていった当時の江戸の状況を考えると、建築材料である葭・葦が葺垣町の屋根職と深くかかわっていたことと思われる。

|

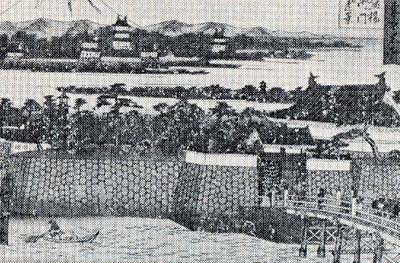

広重描くところの常盤橋門(日本城郭資料館蔵)

3 町年寄と町名主 top

江戸市街の行政を担当したのは、旗本からえらばれた南・北両町奉行である。

南・北はたんに奉行所の位置によるもので、ともに千代田区側にあり、南が呉服橋、のち数寄屋橋の内に、北は常盤橋内、のち鍛冶橋から呉服橋内へと移動した。

それぞれ与力・同心一四〇人をしたがえ、一ヵ月交代で法令の下達や訴訟ごとの受理・審査・あるいは警察的な取締りに従事したが、その権限は武家屋敷や寺社地には及ばず、町方ばかりである。 |

|

町奉行を補佐し、実際の町政に従事したのは、三名の町年寄である。

樽屋藤左衛門・奈良屋市右衛門・喜多村弥兵衛の三人で、いずれも本町に屋敷を拝領し、奉行所からのお触を町々に伝達し、地代や運上銀を徴収して収め、ときには与力・同心では手の及ばない下情の調査、町方支配上の意見具申なども行なった。

その下に、町名主が置かれ、由緒のふかい、あるいは信用のある地主・家主層がこれにあてられた。

ことに開府後間もなく江戸に入って町の造成時から往んでいた草分けの町人が名主になることが多く、先にのべた御用達の家柄の者が、とくに中央区域には目立つ。

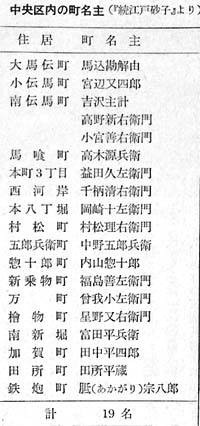

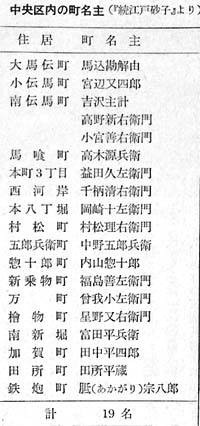

『続江戸砂子』には、もとは一○○余人いたが、その後隠退・断絶の家があり、当時の草創名主は二九人としている。

そのうち本区内の者は、表のように一九人まで占めている。

彼らは町年寄と共に世襲であった。

町名主は、各自一〜二町あるいは数町までを受け持って、お触を掲示したり、人別(戸籍)を改め、訴願を取りついで、町人同士の紛争があれば、おおやけごとにならぬうちに調停するなど、町内自治の顔役的存在であった。

各町々の住人は、地主が法制上の町人であって、彼らだけが納税義務を負うと同時に、町人としての権利も彼らだけに認められていた。

地借・店借あるいは雇い人などは、訴訟や願書を町奉行所に提出しようにも、彼らの立会い要求し、書類に承認印を捺してもらわねばならず、町人(地主)はこれを町名主に差し出したのである。

日常の町の仕事には、月行事という町役を雇い、あるいは輪番で受けもたせた。

これには、一般町人の住む貸家・長屋を差配する大家(おおや、家守)・家主らがあてられていた。

いわゆる横町の御隠居さんである。

彼らは、せまい脇道・横丁の細民たちの御意見番であり、生活上の相談役でもあった。

石町三丁目(本石町)の鐘つき番、辻源七も、町人の生活にとっては重要な存在であった。

定時に「時の鐘」を打って、時刻を知らせる役である。

その恩恵を受けることのできる、ほぼ鐘の音の聞こえる範囲の町々から、鐘銭を徴収することが認められていた。

また八丁堀の旦那衆と呼ばれていたのは、先にふれた町奉行配下の与力・同心、合計約三〇〇人ほどで、その武家長屋が八丁堀一帯に置かれていたからである。

さらに小伝馬町の牢屋敷は、揚(あが)り屋敷・揚り屋・大牢・百姓牢・女牢など、収監者の身分ごとに分けられていた。

4 金・銀・両替 top

江戸時代に入ってはじめて、わが国は統一された貨幣の使用がなされるようになったといってよい。

古代にも皇朝十二銭があるが、一部の使用にとどまっていたし、中世にはもっぱら中国渡来の銭貸が通用していた。 従って江戸幕府が、金・銀・銭の三貨を本位貨幣として、全国に通用させたのは、貨幣史上画期的なことであった。

その貨幣鋳造所、金座と銀座が中央区内に置かれたことは、本区が江戸の、そして全国の経済政策上の中心地であったことを意味する(寛永通宝を造る銭座は各地にあった)。

金座は本町一丁目、もと本両替町といった日本銀行の地に、慶長六年(一六○一)に設立された。

後藤庄三郎が金座役として、大判・小判・二分金・一朱金などの金貨を鋳造したところである。

また銀座は、はじめ各所にあったが、慶長一七年に駿府の銀座を京橋南の地に移した。 |

銀座内部のようす(「銀座絵巻」より)

|

銀座二丁目あたりがその中心で、町名は新両替町であり、銀座はいわば町名の俗称といえるが、正規の町名となったのは明治二年のことである。

大黒屋常是(じょうぜ)以下が銀座役人として御用を請け負い丁銀・小粒銀などの秤量貨幣(通用のつど秤にかける)を造った。

最も寛政一二年(一八〇〇)に汚職事件が起り、座役人はいっせいに罷免され、銀貨鋳造所は蛎殻町に移されてしまった。

しかし銀座の呼称はこの揚所にのちのちまで残り、今日に至っている。

金・銀・銭の三貨が、それぞれ独立した呼び方(金は何両何歩何朱、銀は何貫何匁というように)で、別々の体系を持ち、おまけに関東では主として金貨、関西では銀貨が重んじられる風習があったから、経済が全国化していけば、当然その間に両替の必要が生ずる。

銭の小両替は、日本橋青物町にできたのが初めてであるといわれるが、金銀両替となると、信用も大きく資本も十分でないとならず、駿河町・両替町の大商人がこれを商った。

金銀両替屋は本両替ともいい、幕府公金の為替送金や出納の御用をも請け負い、さらには一般の預金や貸付けにも応じることがあった。

古くは海保屋・中川屋、やや下って三井家なども両替商として名を残している。

元禄四年(一六九一)には両替商十人組として、坂倉屋三郎左衛門・大坂屋六右衛門・海保屋半兵衛・中川屋三郎左衛門・海保屋六兵衛・和泉屋三右衛門・朝田屋与兵衛・中川屋清三郎・島屋善兵衛・海保屋伝左衛門の一〇名、金銀御為替御用達として、越後屋八郎兵衛・三井次郎右衛門の二名が指命された。

五 江戸中心街の商業と文化

top

1 現金掛け値なし

元禄文化とそれを支えた商粱というと、一般には上方文化と大坂商業が中心であるとされる。

しかし明暦の大火以後、元禄時代にかけて、江戸の商業も全国経済の発展の波に乗って、大いに伸張し、天下の町人と呼ぶにふさわしい商人が現われてきた。

紀伊国屋文左衛門や奈良屋茂左衛門は、幕府御用の材木調達に投機的な才能を発揮して、一挙に莫大な大金持ちとなったが、わずか一代で産を失った。

このあと、彼らのような性格の商人は、成功していない。

それは建設期の江戸城などの大土木工事に寄生して、いわば封建権力に密着してボロ儲けをたくらむ商法が、すでに過去のものになったことを意味している。

これに代って登場してきたのが、堅実に小金をためて産を築いていくタイプの商人である。

「現金安売り、掛け値なし」の商法を開いた三井越後店は、その新興商人層を代表するものであった。

それまで呉服反物類は、一反を単位に売買するのがふつうであり、支払いも盆暮勘定とすることが多かった。

従って値段も原価から相当かけ離れた儲けの分をたっぷりと見込み、客はいちいち交渉してまけさせ、取引値段をきめねばならなかった。

日々の生活に明け暮れる一般の町人たちには、大層不便なことといわねばならない。

ところが三井の商法は、その観念を打ち破ったのである。有名な井原西鶴の『日本永代蔵』には、 |

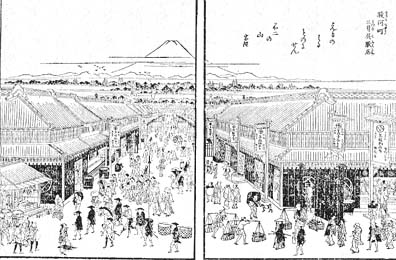

駿河町の三井越後店(『江戸名所図会』より)

|

よろず現金、掛け値なしと定め、四十余人の利口な手代を追いまわして使い、一人の手代が一つ品の担当ときめ、例えば金襴類一人、日野郡内絹(ぐんないぎぬ)類一人、羽二重(はぶらえ)一人、……このごとく手わけして、天鵞絨(びろうど)一寸(三センチ)四方、段子(どんす)毛貫(ぬ)き袋になるほどでも、自由に切り売りした。

ことさら急に御目見(おめみ)で必要な熨斗目(のしめ)や、急ぎの羽織などは、客をそこに待たして、数十人の店の細工人が立ち並んでいて、即座に仕立てて渡した。 |

とその商法を説明している。

いわば今日のデパートのように、店員それぞれの持ち場をきめて、わずかずつでも、吹っかけた値段でなしの現金取引をするという方法である。

伊勢商人の三井八郎右衛門高利が、延宝年問(一六七三−八一)にはじめて本町一丁目に店を出したときは、新参者で「仲間はづれのもの」(『我衣』)とされ、あまり成績は芳しくなかった。

しかし、天和三年(一六八三)に駿河町にこの商法による店を出してからは、ことにぜいたく品禁止令が出る前に安い郡内絹などを仕入れていたために、大いに安く売りさばくことができ、繁昌に繁昌を重ねた。まさに時勢に適合したのである。

宣伝をかねたサービスもあり、にわか雨の時には、越後屋の商標を書いた傘を貸し出した。川柳に、

| 八百八本ほど 呉服屋で貸し 呉服屋の傘 内心は返さぬ気 |

などがある。

八百八本は江戸八百八町にかけた言葉で、雨が降ると江戸中が越後屋の傘であふれるというおおげさな表現であろう。

越後屋の新商法が大当たりをとると、他の呉服店も見習うようになった。

元禄二年(一六八九)には、越後屋のほか本町一丁目の富山喜左衛門、同町の家城太郎二郎、同二丁目の伊豆倉が、呉服現金安売所であったという。

白木屋が日本橋に店を出しだのは、三井よりやや古く寛文二年(一六六二)である。

もとは近江長浜の出で、材木商からはじめたのが、その屋号の由来と伝えられる。

なお白木屋には、店内の掘抜き井戸が名水として知られていた。

正徳二年(一七一二)にこの井戸を掘ったとき、土中から観音像が出たというので、これを店内に祠ったところ、江戸市民たちは浅草の聖観音のお返り詣りとばかり、信仰を集めて大いに賑わった。

井水はお茶の水に良いと評判をとり、白木屋は朝鮮使節の来訪のさい休憩所にあてられたほどであった。

掘ぬきのある白木屋は反物を

井筒に組んで商ひぞする 松唫社

と詠まれたのも、さこそと思われる。

新興の呉服商は、後期まで江戸を代表する商人であったといってよい。

天保一一年(一八四○)の書き上げには、同年六月中の一ヵ月の売上げ高として、

一、金一万一六六六両ほど

一、金 三五〇〇両ほど

一、金 七六六六両ほど

一、金 五〇〇〇両ほど |

越後屋八郎右衛門

同 八郎兵衛

大丸屋庄右衛門

白木屋彦次郎 |

がベスト四店である。

2 老舗(しにせ)ができる

top

大伝馬町の木綿問屋も、はじめは四軒だけで、伝馬の行事役を勤める者たちが、交通・運輸機関をにぎっている立場を生かして商いをしていたのであった。

いずれも門閥的な商人で、市内や関東・東北方面の木綿商の注文により、伊勢方面から荷を仕入れてやり、純然たる自己資本や、みずからの才覚によって商うものではなかった。

ところが貞享三年(一六八六)にいたり、四軒の問屋の下にいた木綿仲買七〇軒が、いっせいに問屋に昇格した。

以後彼ら新興木綿問屋が、江戸木綿市場を掌握し、大いに繁栄することとなった。

なお国学者本居宣長の祖先も、七〇軒の新興問屋うちの伊勢商人の一軒であった。 父の代の頃から商運が傾き、ついに店をたたんでしまった。 |

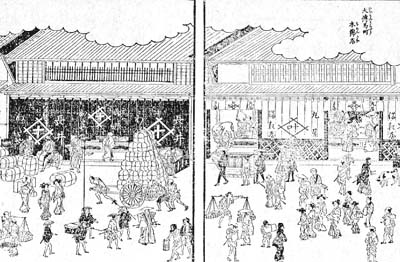

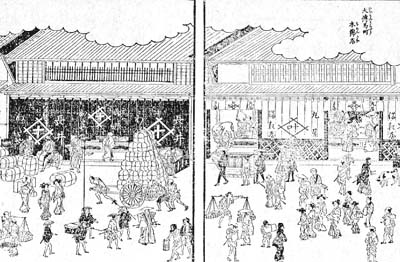

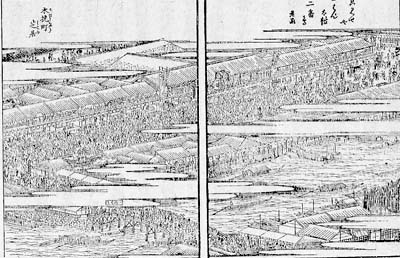

大伝馬町の木綿店(『江戸名所図会』より)

|

母は宣長に木綿問屋を再興させるつもりであったらしいが、父よりさらに商才のない宣長は、医者・国学者として伊勢松坂に引っ込んでしまい、ついに中央区の歴史に名を残すことがなかった。

この頃になると、老舗あるいは名店とよばれる商店が次々に生まれてきた。

畳表や蚊帳を商う店では、日本橋通りに居を構えた近江商人が名高く、

| 近江店(だな)、蚤蚊(のみか)を除くる蚊帳と蓙(ござ)、くわせ物をば売らぬ商人(あきんど) 筑波嶺村咲 |

という狂歌がある。

伴伝(伴伝兵術)は、明暦年間に、二代目伝兵術が江戸に店を出した近江商人である。

もとは武士と伝えるが、信長の安土(あずち)築城のおりには、すでに安土に店を出し、のち近江八幡に移って、ここを根拠に店を拡げ大をなしたものである。

西川利右衛門も同じく近江商人で、屋号を大文字屋といった。やはり江戸に早くから店を開いた老舗である。

鰹節のにんべんは、伊勢の四目市から元禄四年(一六九一)に出て、はじめは小舟町で塩物商いを営んだという。

鰹節を扱うようになったのは宝永元年(一七〇四)からで、間もなく瀬戸物町に店を移した。後期の天保年間には、今日の商品券に相当する預り証を発行し、贈答などに便利がられた。

江戸期最大の書店、須原屋茂兵衛も、万治元年(一六五八)に日本橋青物町で店を開き、元禄元年(一六八八)には日本橋通一丁目に移った。諸大名・旗本の役職・紋所・屋敷・用人などを記した「武鑑」を毎年発行したことが名高い。

やや早期に開店した商人の数例を挙げたにすぎないが、ほぼ一八世紀に入る頃(元禄・宝永)から、中央区域内には有名な大商人が続々生まれてきた。

幕末から維新期にかけての大変動の波を乗り越えられなかったものもあるが、区内には現在もなお、江戸期までさかのぼれる老舗の看板が数多くみられる。

|

3 河岸の町 top

一石(いっこく)橋の橋名の由来が、北に金座の後藤庄三郎、南に呉服御用途の後藤縫殿助(ぬいのすけ)の役宅があり、五斗と五斗を足して一石になるからというのは有名である。

また、この橋の中央に立つと、日本橋・江戸橋・呉服橋・銭瓶(ぜにがめ)橋・道三橋・常盤橋・鍛冶橋の七橋を見渡すことができ、一石橋を加えて八橋とか八見橋とも称した。

これらは代表的な大橋ばかりであるが、中小の橋を入れるといかに中央区内に橋が多かったか。

そしてそれは、区内を縦横に縫って流れる運河が、いかに多かったかを物語る。

江戸の人口は、中期以後、ほぼ一〇〇万から一一〇万人に及んだと見積られている。

その半数は武士階級で、幕府直属の軍団・官僚群である旗本・御家人、原則として一年交代で江戸に参勤する詰大名の家臣たち、江戸常駐の藩邸の役人たちである。

残る半数が商人・職人・出稼ぎなどの一般町人である。

これほどの人口を占める大都市は、一八、一九世紀を通して、世界中どこにもなかった。

ロンドンの人口が、八五万になってパリを追い越したのは一八〇一年(享和元)である。

大坂・京都も三〇万〜四〇万人に終始していた。

この大人口を支える物資の供給は、馬背などの陸上輸送にたよることはできない。

大量に運ぶことのできる海上・河川運輸によるほかはない。

そして江戸には、船舶を受入れ、荷揚げする施設が必要であった。

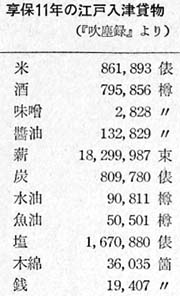

|

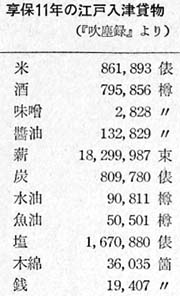

船入り数7,424隻。ただし、諸大名所邸の蔵入り額は含まない。

木綿1箇は1000反入り。

銭箇は10貫文入り。

|

|

常盤橋、呉服橋などが見渡せた一石橋(『江戸名所図会』より)

中央区内には、何河岸(かし)とよばれる地名が多く残っているが、それは江戸期の荷揚げ場所の名残であり、近くに運河の痕跡や問屋の旧址が必ずあるはずである。

現在でも築地に、東洋一の中央卸売市揚があるように、区域はまさに、江戸百万都市の大市場であった。

いま明治期の河岸名を示すと、大要は右図のとおりに分布している。

その数は四七を数え、表示していない俗称の河岸名を入れると、五〇余を数えることができる。

さらに諸大名の藩邸には、堀に面して蔵が建てられており、貢租米その他を水揚げする「物揚げ場」が設けられていた。

なかでも、日本橋川・京橋川・三十間堀川・八丁堀の河岸は基幹的な運河である。

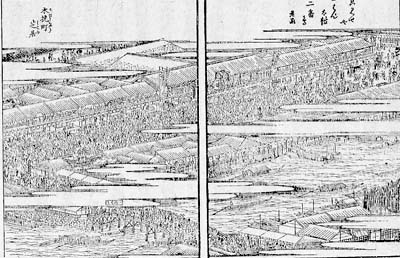

日本橋川から北側にはいり込む舟入り堀には、塩河岸・米河岸・小舟河岸・堀留河岸があり、米穀類や塩物・乾物類の問屋倉庫の白壁が、堀に面して建ち並んでいた。

京橋川に沿っては、薪河岸・竹河岸などの名が示すように、薪炭・竹木類を取扱う問屋が並んでいた。 |

|

4 十組問屋仲間 top

河岸に揚げられる江戸の消費物資の多くは、大坂から菱垣廻船により運ばれる。

そして米・雑穀その他はさらに関東・東北方面からももたらされた。

享保期(一七一六−三六)に大坂から江戸に廻送された商品は、年額で酒一八万から二七万樽、油五万から八万樽、木綿は八〇万から二〇〇万反におよんでいる。

酒は四斗樽であるから、仮りに二五万樽輸送された年は、一〇万石となり、一〇〇万の人口で割れば一人当たり一斗(一升ビンで一人一〇本)ということになる。

ただしこれは、女・子供までを含めた平均であるから、成年男子は年間一斗〜二斗ほどを呑みあけることができたわけである。

もちろん武士と町人とでは、呑み方も酒の銘柄も違っていたが、嗜好飲料の種類が少ないわが国の大都市では、酒がさかんに消費されたことがわかる。 |

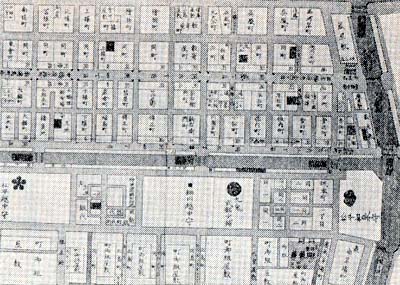

日本橋界隈(「江戸切絵図」より)

|

海運がさかんに行なわれ、消費物資もますます増大してくると、たとえば積荷の決済上の紛争や、船荷が海難にあったさいの損害負担をめぐってのいざこざが起こりやすい。

元禄七年(一六九四)、日本橋通町の大坂屋伸兵衛が発起人となって、大坂から下ってくる諳荷物の荷受け問屋たちを集めて、十組の組織を作り、損害を分散し、共同損保をはかることとした。

これが大坂の二十四組問屋に対する、江戸の十組問屋仲間で、河岸米油問屋 表荒物問屋 綿問屋 塗物問屋 釘鉄物問屋 通町諸色問屋 酒問屋 薬種問屋 紙問屋 内店小間物問屋である。

この組織はしだいに増えて、享保期には二二組になった(名称はそのまま十組問屋と名のっていた)。

また、酒荷物は分離して、樽廻船となった。

なお江戸後期に至り経済事情がさらに変化し始め、また廻船の老朽化などによって十組問屋の力は弱くなっていった。

そのなかで文化一〇年(一八一三)には町方御用達の杉本茂十郎が、菱垣廻船積問屋仲間六五組に改組し、正規の株仲間とした。

これは冥加金を負担しなければならなかったが、仲間以外の荷受け商いを排除することができる独占団体であった。

当時の中央区内で、この株仲間に属する問屋商人は、すべて一九三一軒あり、全体の八一パーセントを京橋・日本橋の商人が占めていた。

天保の改革では、物価高騰や奢侈の禁令の行き届かない原因が、問屋株仲間の制度にあるとされ、天保一二年(一八四一)には一挙に株仲間解散を断行、問屋営業を自由にまかせることとした。

しかし老中水野忠邦が意図したようには、物価はさがらないのみか、金融や商品の流通にも、かえって不振となる面が現われ、一〇年後の嘉永四年(一八五一)。再び九五組の仲間を再興した。

現在でも本区内には、間屋業の会社、諸物産の卸業などが多い。

それは江戸期以来の問屋商業の中心地であった伝統を引き継いでいるものといえよう。

5 日銭千両の魚河岸 top

日本橋の魚市は、いきの良い江戸っ子の、溌剌(はつらつ)とした気分を盛りあげる源泉であった。

揚所は室町一丁日から小舟町あたりにかけての、日本橋川に沿った一帯で、朝に夕に、魚を満載した舟が群がって市を立て、威勢の良い取引をしたのである。

佃島の成立が、摂津国佃村・大和田村の漁師の移住によることを、先にのべた。

日本橋魚河岸もまた、天正一八年(一五九〇)江戸開府の頃から、両村の有力者たちが、本小田原町・本船町の河岸に魚店を開いたのがその始まりと伝えている。

しかし町方の造成の必要なども考えると、慶長ごろ(一六○○年前後)まで時代が下るかもしれない。

いずれにせよ江戸初期からの開市である。

彼らは、東京湾岸の未熟な漁法に対して、進んだ網漁の技術を有していた。 |

日本橋魚市のにぎわい(『江戸名所図会』より)

|

将軍家の御肴御用や諸侯の御膳に供したあと、残り魚を本船町辺で一般に売出す許可を得た。

さらに江戸の繁栄に従って、紀州(和歌山県)方面の漁師もはいり、市に参加するようになって、しだいに大きくなったものであろう。

元和二年(一六一六)に大和国桜井から来た助五郎は、本小田原町に住んで魚商いを始めた。

そのうち生鮮魚類の需要が年々高まっていくのを見てとって、魚を産地の漁師と契約して、生け簀に囲っておく方法をあみだした。

すなわち寛永五年(一六二八)に駿河の漁師らに仕入れ金を前貸ししておき、浦々に生鯛を囲わせておき、需要に応じてこれを江戸に運んで売りさばいたのである。

武家の御用、とくに幕府・将軍家の式礼があると、生鯛は急に多量の買上げがある。

助五郎の商法はこうした要請にもマッチし、幕府の本丸・唐丸の御膳御肴の調達を請け負い、東海地方から関東にかけて広い一帯の漁場からの仕入れ・販売の実権を得た。

助五郎が主導した本小田原町の河岸は、かくて付近の魚市場の中心となり、ここに魚会所が設けられた。

各地の漁撈には二、三名の五十集(いさば)という監視役がいて、漁獲物はすべて江戸に送りこませた。

下等魚とされていた鮪(まぐろ)や鰯(いわし)などは除き、上等魚は公儀御用の名目で、日本橋魚市に運ばせて取引させ、その他の場所で売買することを許さなかったから、魚河岸が一挙に大きくなったのも当然である。

また急速な江戸の人口増大が、魚市を徹底して保護し、魚の消費量を確保する必要があったことと思われる。

しかし一ヵ所の魚市場の独占が強いと、価格を競争して下げさせることがなくなり、あるいは供給のサービスなどの工夫が麻痺してしまう。

そこで、魚河岸の拡大も必要になってくる。寛文五年(一六六五)には本船町に、天和二年(一六八二)には安針(あんじん)町の魚問屋が、別々に組合を設け、魚市を開くことを許された。

かくて本船町組・本小田原町組・本船町横店組・安針町組の四組問屋が組織された。

さらに延宝二年(一六七四)には、日本橋魚問屋の独占的集荷に対抗して、相州三浦郡八ヵ村・武州久良岐郡五ヵ村が訴訟を起こした。

このため日本橋より二割の安値で取引する許可を勝ちとって、本材木町で新肴場(または単に新場)の市を新設することに成功した。

新肴場に出荷する漁村は三一ヵ村におよび、本小田原町組に十分対抗できる力を得、幕府への上納魚も、月の上旬は新肴場、下旬は本小田原町組が、交代で勤めるようになった。

幕府御用魚を請け負うことは、一面で名誉であり、商人の信用も増すようにみえた。

しかし、その買上げ定価は実際の市場価格に比してあまりに低すぎ、支払いも半年にまとめて下附されるという状態で、魚問屋たちの内心は、有難迷惑でもあった。

毎日登城する諸役人の昼飯に、おびただしい種類と量の魚を出さればならない上に、式礼のある日や、急な注文にも応ずるために、特別な上等魚をいつも新鮮に用意しておかなくてはならないという不便もあった。

そのため宝永二年(一七〇五)四組問屋は請願して、霊巌島銀町・日本橋青物町・富沢町など一一ヵ所、新肴場には五ヵ所の助成地を貸し下げられた。

これを一般に貸しつけ、地代を取って納魚の損失を補うようにということである。

しかしそれでも、納魚の困難は解決せず、安永七年(一七七八)には本船町組は助成金一万両の拝借を願い出ている。

また享保一五年(一七三〇)、寛政四年(一七九二)の改革の時にも、納魚の制を改めているが解決していない。

文化一一年(一八一四)には本小田原町組の月行事堺屋忠兵衛ら四名は、御肴役所の名主岡崎十左衛門に贈賄して、納魚の建継所の設置を願い出て許可された。

これは、納魚値段が安過ぎて問屋側の損失が大きいので、産地からの魚荷の総売上げの一〇〇分の一を積立てておき、もし納魚値段が市場価格に見合わない場合は、その積立て金から補償するという方法である。

この新設の機関は便利なようであったが、建継所に勤める行事八人らが、問屋全体の取引高を監視する結果ともなり、積立金からの助成支払いなども遅れがちで、魚問屋の間に無用の摩擦を生じがちであった。

活気ある魚商人の若い衆にとっては、継ぎ裃を着て小役人風を気取った建継所の行事たちが、生意気に見えたことであろうし、損ばかりかける納魚制度に密着して、解決しないどころか、売上げの一〇〇分の一をピンハネする機関にすぎなかったのである。

はたして翌年一一月、西宮利八・伊勢屋亀太郎・伊勢屋七兵衛・神崎屋重次郎・佃屋彦兵衛ら魚問屋五人が、建継所に乱入するという事件が持ち上った。

魚河岸の若い衆数十人も建継所を取り囲んで応援し、あわや血の雨というとき、月行事らが建拱所を廃止するからと、乱入者らを納得させ引き揚げさせた。

しかし町奉行所では捨てておけず、五人の乱入者を逮捕して入牢し、述継所の名主・行事らは町預け、魚納屋役所の役人は逼塞を命じられた。

逮捕者たちは、翌年次々と牢死してしまったが、建継所反対の声は魚問屋の間に大きく、まもなく建継所は廃止されて落着した。

犠牲になった西宮利八ら五人のために、四組問屋は回向院に五輪塔を建てて霊を慰めたのである。

天保一二年(一八四一)の株仲問解散の時は、魚問屋は特別に組合の存続を許されている。町奉行の口添えがあったからであるが、上納魚の確保という迷惑が、この時はいささか役に立ったのである。

嘉永四年(一八五一)の塩鮮干魚問屋の仲問組合名簿には、安針町組六九、本船町組一二七、新肴場一三の計二〇九人が名を連れている。

これをみると家主は九名にすぎず、他は地借・店借・同居といった階層で占められている。

魚問屋たちが、他の大店の問屋商人と違って、気っぷの良い江戸っ子像を作りあげたのは、まさにこの庶民性にあったといえよう。

しかしまた、損の多い御用魚や、不漁などで投機のはずれも大きく、安定して続く店が少ない一面もある。

もちろん歌文学者の村田春海のような人物は、小舟町の干鰯(ほしか)問屋で大両替商であったが、すべての魚問屋が大商人であったわけではない。

京橋の裏で酒肴を商う魚満津の主人が筆者に語ったところによると、数代続いている魚商は非常に少なく、また最近は一時間余もかけて築地に通う問屋もいて、生っ粋の人はますます稀になっていくらしい。

しかし日本橋界隈には、まだ海産物店の看板をいくつか見ることができる昨今である。

6 江戸歌舞伎 top

中央区はまた、江戸町人文化の発祥の地でもある。

吉原は明暦の大火で浅草に移ったが、江戸歌舞伎は下町の本区域で育成され、明治以後も新劇の揺籃(ようらん)の地となる素地を作った。

そしてまた、魚河岸と並んで、最も江戸っ子的な気性をはぐくんたちのでもあった。

正徳四年(一七一四)の絵島・生島事件で、山村長太夫のひきいる山村座が取りつぶされた。

それは大奥に限らず、すでに歌舞伎が江戸市人の熱狂するものとなっていたことを示している。

こののち幕府が上演を公認した御免櫓(ごめんぐら)は、中村座(中村勘三郎)・市村座(市村羽左衛門)・森田座(森田勘弥)の三座であった。

最初に櫓(やぐら)をあげたのは、寛永元年(一六二四)の中村座であり、中橋広小路においてであった。 |

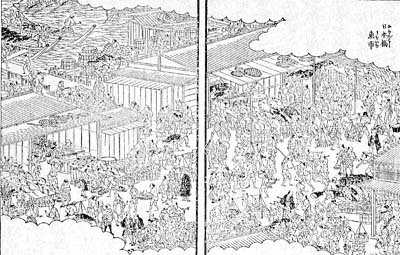

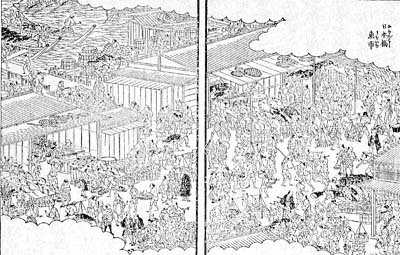

木挽(こびき)町の芝居小屋(『江戸名所図会』より)

|

間もなく市村座がこれに続いた。中村座は江戸歌舞伎創始を誇り、以来明治二六年まで、二七〇年間続いた。

明暦以後、芝居見世物は堺町・葺屋町・木挽町に限られ、人形浄瑠璃などの興行も、ほとんどこの三町に集まって公演した。

後世、天保改革の風俗取締りの一環として、三座は浅草猿若町一に移される。

その後約三〇年を経て幕府が瓦解すると、再び歌舞伎は中央区内に戻ってくるのである。

江戸は武家支配の中枢都市であるが、町人人口は約半数を占め、なかんずく下町の中央部は、通町や河岸の大商人、そこに雇われた者たちが多かった。

武家の御用はいつも七面倒くさく損ばかりかけるうえに、空威張りする小役人たちに、町人たちは表向きだけでも、恐れ入り奉ってなければならない。

「諸国の吹きだまり」といわれた江戸には、さまざまな階層の市民たちがいた。

大旦那たちから丁稚(でっち)・日雇い出稼ぎの者まで、大渦のような活気のなかで、お互いにそれぞれの生活をたくましく送っていた。

しかしいずれも御武家様に対しては、権力を持たない庶民であった。

だから、何かというと権威を笠にきる二本差しに対して、心底同調しえない反発を抱いていた。

その江戸っ子の抵抗心は、しょせんは蟷螂(とうろう)の斧かもしれない。

だが、歌舞伎は人々の心を、見事に、華やかに描いてみせてくれた。

何のことだ、奉りやつけ上り、済むの済まねえのと、水切りの井戸じゃあるめえし、内の野郎が粗相(そそう)したらどうする。

これええ、身を知った侍は、祭り・遊場・繁華の場へ、面(つら)を出すのは御法度(ごはっと)ゆえ、云いたいことも云わずに帰るわ。

お里の知れた両刀(りゃんこ)たち。

これ、こけおどしが怖くって、泥水呑んで三分の鰹(かつお)が食われるものかえ(『謎帯一寸徳兵衛』より)。 |

こうしたキリッとした啖呵(たんか)を、巻き舌で叩きつけ、大仰に武士をにらみつける仕種(しぐさ)に、人々は日頃のうっぷんをはらし、大喝采を送ったのである。

「泥水呑んで三分の鰹を食う」とは、江戸っ子であることの表現である。

多摩川から長い道筋を引いて水道橋を渡り、町々に引かれてくる水道の水は、けっして今の水道のように濁りのない美味しいものではなかった。

また下町の長屋などでは、元々埋立て地だから、井戸を掘ればすぐ地下水に達したが、これまた清冽な泉ではない。

だがそれで産湯を使い、飲んで育つのは、江戸っ子だけの、いささかもの悲しい経験である。

そして金三分もはたいて、初鰹を食う心意気を尊んだのである。

魚河岸の商人たちは、初鰹が入荷すると、武家御用には安く買い叩かれるから隠しておき、町人に初物を食べてもらうのに腐心した。

武家の食膳に鰹が出されるのは、町人たちがもう食いあきた頃であったという。

江戸歌舞伎は、正徳ごろから顔見世興行・二の替りなどの形式ができていったが、それはマンネリ化したのではなかった。

正月の二の替りには、三座とも曾我兄弟ものを出したが、年々演出に工夫を加え、磨き上げた舞台としていったのである。

武士に股くぐりをさせる「助六」は、その身なり仕種の気っぷの良さと大通人(つうじん)ぶりが、江戸っ子のあこがれのまとであり、とくに魚河岸商人たちの熱の入れ方は、なみ大ていのことではなかヴた。江戸っ子俳優市川団十郎の演ずる一連の荒事(あらごと)は、とくに人気を集め、「役者の氏神」とまでいわれるほどであった。

先にあげた座元は、太夫元(たゆうもと)とよばれて、その名は代々世襲された。

これは江戸歌舞伎の一つの特徴である。

興行には、三座とも年間六、七〇〇〇両の資金を要した。

団十郎が千両役者とよばれたのは、その総額のうち一〇〇〇両以上を取るスーパースターだったからである。

同じく市川団蔵・岩井半四郎、そして尾上菊五郎、……数々の名優を生みだしていったのも、江戸歌舞伎の活力にちがいない。

またその周辺に、長唄の杵屋(きねや)六左衛門ほかの家々、囃子(はやし)の田中伝左衛門、大道具の長谷川勘兵衛、勘亭流の字と芝居絵の鳥居家なども、代々その芸をみがき伝えていった。

宝暦−天明期(いわゆる田沼時代、一七五一−八九)は江戸っ子の意識が確立し、政治的にも経済的にも、大坂・江戸の二極主義から江戸中心に移っていく時期であるが、歌舞伎も一応の完成をとげた。

続く寛政改革の極端な不景気の中では、やや静かにしているほかなかった。

やがて文化・文政の大江戸の春を迎えると、たちまち花を開き、鶴屋南北(四代目)を生み出した。

彼の『東海道四谷怪談』は、忠義の鑑(かがみ)とされた赤穂浪士が人殺しをし、貞節をふみにじられた妻のお岩は、いわけ封建的矛盾を一身にせおった亡霊となって、権威の象徴である男の横暴をとり殺すという物語である。

ここにも、町人の脈々とした反抗精神があり、宝暦−天明期よりさらに一歩進んたちのを見てとることができる。

文化・文政期は世紀末的な文化の時代ともされるが、時代は変りつつあった。

先述のとおり、天保改革で三座とも浅草に移転させられるが、中央区域に住む下町の人々の歌舞伎に対する熱狂は衰えることなく、明治に引き継がれていったのである。

7 文化人の町 top

後章の史跡散歩で案内するように、中央区内を歩きまわると、各所に有名人の旧宅跡がある。

関東大震災や太平洋戦争の空襲で、居宅や屋敷がそのまま残されている例はないが、江戸期の区域は、町人やこれと親しく交わった開明的な武士たちの、文化的な活動のるつぼであったことは確かである。

早期には、三浦安針や河村瑞軒など、幕藩制社会の形成に名を残した人々の屋敷があったが、中後期になると、それこそ枚挙にいとまないほどである。

「月もおぼろに白魚の」の名科白(せりふ)で名高い「玄冶店」(げんやだな)は、医師岡本玄冶の居宅であり、蘭方医・蘭学者の前野良沢・杉田玄白・桂川甫周らも区域に住んでいた。

高橋水谷町の大槻玄沢の芝蘭(しらん)堂では、寛政六年閠(一七九四)一一月一一日が、太陽暦の一七九五年一月一日に当たるので、いわゆるオランダ正月(祈元会)の宴会を開いた。

以後冬至の一二月に毎年開いて、玄沢の子玄幹が死ぬ天保八年(一八三七)まで四四回続いた。

ロシアから帰国した大黒屋光太夫や森島中良・杉田玄白ら蘭学者たちが、ナイフやフォークを使い、脚付きのグラスを傾けて、新しがりぶりを発揮したのであり、江戸中の評判になっていた。

本石町三丁目の長崎屋は、オランダ商館長が江戸に参府したときの定宿であった。

幕府の天文方の学者や蘭方医たちは、江戸に来たオランダ人をここに訪問し、新知識を得たのであろう。

浮世絵の第一人者たちも多い。写生画の宋紫石は、杉田玄白の隣に住んでいたし、近くの八重洲河岸の火消同心の家に、安藤広重は生まれた。

また絵師の鳥居清長は、煙草屋の地守白木屋市兵衛の家から出、葛飾北斎も御用鏡研(とぎ)師の中島伊勢の子、歌川国芳は染物師柳屋吉右衛門の子であった。

江戸文化の華やかな一面である浮世絵や、庶民を対象とした読み本を出版した書店も区内には多かった。

馬喰町の西村永寿堂は、東錦絵を多色刷りで出した。また、歌麿の画才を見出して売出したのは、通油町の蔦屋(つたや)重三郎であった。

写楽の役者絵はほとんどこの蔦屋の出版である。玄白の『解体新書』、平賀源内の『物類品隲(しつ)』などを出版したのは、室町の申叔(しんしゃく)堂須原屋市兵衛であった。

このほか茅場町薬師堂の辺に晩年を過ごした俳人其角(きかく)が、

と詠んだように、儒学者の荻生徂徠(そらい)・青木昆陽(甘藷先生として名高い)、浜町に閑居した国学の祖−賀茂真淵(かものまぶち)、それをつぐ加藤千蔭・平田篤胤(あつたね)・村田春海ら。

金春(こんぱる)屋敷にいた考証学者喜多慎言(しんげん)は本職が屋根屋で、津軽藩廻米御用達狩谷棭斎(えきさい)と親しかった。

小伝馬町の旅籠屋に生まれた石川雅望は、宿屋飯盛(やどやのめしもり)の号の狂歌師である。

三島自寛は数寄屋町の呉服御用達、杉田杉風は本小田原町の御用魚商人、弌亭三馬は版木彫師の息子で、本町二丁目に薬種小間物の店を開いた。

同じく洒落(しゃれ)本作家の山東京伝も銀座一丁目で喫煙具を商い、近くには弟の京山や岸木山豆流・津の国屋藤次郎といった、錚々たる文人学者がひしめいていた。

町人や武士の身分を離れた、知識人としての交わりを大切にしたからこそ、江戸期を代表する一流文化人たちは、この地を闊達(かったつ)で開明的な活躍の場とすることができたのである。

8 長屋住まいと打壊し top

日本橋・京橋の地区が、大商人たちの町だといっても、もちろん彼らばかりで下町が形成されていたわけではない。

大多数の、その日暮らしのような人々もいたのであり、渾然一体となって江戸っ子の町をつくっていたのである。

一般の職人衆や棒手振りの行商、貧民・細民とよばれる人たちは、多く裏店の長屋住まいで、大家(おおや)に店賃を払い、店子(たなこ)として日を送っていた。

落語にいう、長屋の八っつぁん、熊さんたちである。

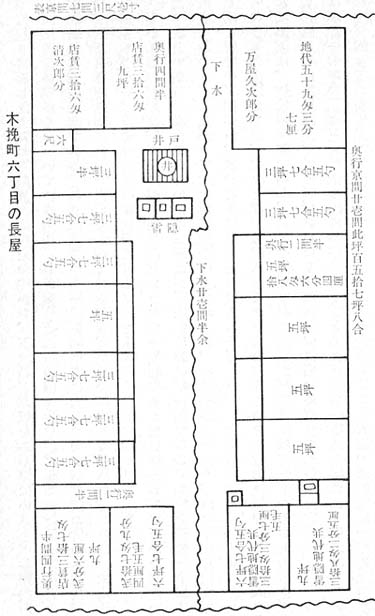

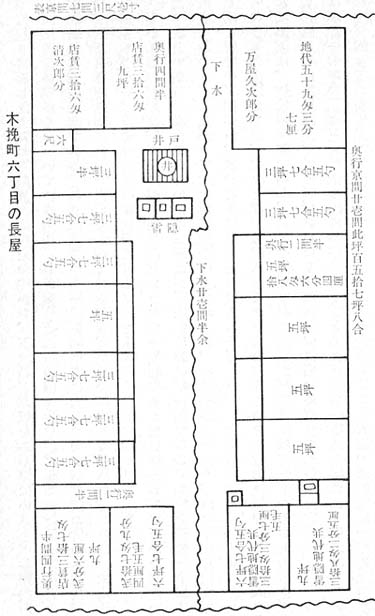

木挽(こびき)町六丁目の小角より三軒目と記された長屋の図面を、模式的に写してみると右図のようになる。

表通りに面した大家の万屋久次郎の家の先から、下水のどぶ板をふんで入ると、共同井戸と共同便所(雪隠=せっちん)がくっついている(赤痢などが流行りやすい原因であろう)。

両側の長屋は、ほとんど四坪弱から五坪余りである。これは八畳から一〇畳問ほどの大きさである。

前の方のつき出しは、入口と押入れと台所で三等分されているから、足をなげ出して住めるところは、六〜八畳の広さしかない。トイレ付きの家は奥二軒分だけである。

しかしこの長屋は、九尺二間の割(わり)長屋というのが一般的であった当時としては、かなり良い方だったといえる。

九尺二間といえば三坪だが、座敷は四畳半一間(ひとま)である。夫婦と子供一〜二人が限度であろう。

従って大きな神社や社寺の境内に、捨て子があったり、内々子供を堕すあやしげな医者や下剤薬が、けっこう繁昌したのであろう。

こうした細民たちが、次々と江戸に流入してぼう大な消費都市を構成したのである。

流入の大きな原因は、農村の疲弊であり、天災や飢饉であった。

江戸に行けば何とか食えると出てきても、流入した細民同士、職の奪いあいをし、物価騰貴に悩まねばならなかった。

享保一七年(一七三二)は全国的に不作であり、とくに西日本一帯は虫害により米がほとんど取れず、餓死者が多く出る大凶作年であった。 |

共同井戸と共同便所、下水もそのそばを流れる

|

天下の台所をほこる大坂の米相場は一挙に上った。

しかも関東・東北地方の米穀を、絶対量の少ない関西に送らねばならなかったから、江戸の米価もみる問に高騰した。

町々の名士らは、店借りの細民たちと共に、何度も町奉行の大岡越前守忠相に、米価引下げの嘆願を繰返したが、この名奉行は一向に有効な策をとろうとしなかった。ついに享保一八年正月、米価高騰の張本人は、米の買占めをしている高間(たかま)伝兵衛だということになり、一〇〇〇人の困窮人たちが集まって、米の安売りと放出を直接要求する事件が起った。たまたま当主の伝兵衛は家族と共に、上総の故郷に行って難をまぬがれた。しかし、留守番の者たちでは話にならぬとばかり、人々は店に乱入して家財をこわし、取引帳簿類を破りすて、諸道具類も門前の川に流げすててしまった。

事件は高間伝兵衛の家一軒の打壊しで済んだ。彼は幕府が指定した下り米問屋八人のうちの中心人物である。

町奉行所はあわてて収拾をはかり、首謀者と目される三人を処罰した。

享保の打壊しはわずか一日で済んだが、天明七年(一七八七)のそれは広範囲にわたるものであった。

連年の冷害・洪水・浅間山噴火による降灰などによる大凶作を背景として、全国的にも激化した百姓一揆や打壊しが起っている。

江戸では五月二〇日の夜、深川・本所・四谷・青山など各地の米屋が打ちこわされ、翌日昼頃には芝金杉辺から高輪にかけて、また都心では新橋・京橋、夕方には日本橋から神田・本郷にまで、打壊しの波は拡がり、あとは昼夜の別なく、「南は品川、北は千住、およそ御府内四里四方」の米屋・金貸しなど富豪の家々は、軒なみ擺撃にあい、二四日までそれが続いた。

米屋だけでも、合計九八〇軒も打ちこわされたという。

とくに伊勢町・本船町・小網町に軒をつらねた米問屋の家々は、すべて打壊しの被害を受けた。

駿河町の三井越後屋では、「これまでこうした騒動は、田舎でばかり起こるものと聞いていたが、江戸で打壊しが起こるとは恐しい世の中になったものだ」と驚いている。

町奉行所は、この間、手のほどこしようもなく、江戸中は一時無政府状態に陥ったが、のちになって打壊し参加者の逮捕・吟味をきびしくとり行なった。

いま四二名の逮捕者の住所・名前・出自などが判明しているが(西山松之助・竹内誠編『江戸三百年2』)、すべてが店借かそれ以下、職業は職人か日雇い・手内職の者ばかりである。

その中で中央区域の関係者は四人だけである。

南鞘町の喜助(三二歳)は時の物商い、南大工町の佐右衛門(二四歳)は本小田原町の出で、魚商い、深川六間堀町の彦四郎(三一歳)は本石町三丁目で、ちょうちん張りを渡世とし、本所長岡町の忠蔵(三五歳)は本石町二丁目の出で、前栽(野菜もの)商いをしていた。いずれも店借の者たちであった。

区域を現住とする者がここには少ないが、大勢の参加者の中には、当然いたはずである。

こののち寛政改革の七分積金制度などが功を奏したのか、天保の大飢饉の時には、全国的に暴動・打壊しが起こっているのにかかわらず、江戸では起こらなかった。

最後は、慶応二年(一八六六)六月の騒擾(そうじょう)である。

鎖国を解いてから、開港場横浜を近くにひかえた江戸は、それまでの経済流通の波が急に変った。

そのため、呉服商以下の大商人たちも集荷に悩み、米・雑穀など庶民生活に密着した品々の値段は、急速に高騰した。慶応二年は春頃から、各地の暴動の情報が江戸にもたらされていた。

慶応二年六月の打壊しは、川崎宿・羽田あたりから起こり、品川で大々的に拡がって江戸府内を一挙に席捲した。

両三日ほどの間、江戸の富商の家々は打壊しの波にさらされていた。

しかし大商人層の多い中央区域は、それだけ困窮人の集合が稀薄であったせいか、あまり多くの被害を出していないようである。

しかしいち早く米の安売りや放出を承諾し、細民たちに米・雑穀をほどこし、打壊しの者たちに握り飯などの焚き出しを約束するなどをして、危うく難をまぬがれた家々は多かった。

その年九月にも、江戸の各所に困窮人が集まって、米よこせデモが行なわれた。

そのさいももっぱら対象になる家々が、区域内には多かった。

幕府はすでに、おのれの城下町における治安を万全にするだけの力を失いつつあった。

江戸が東京に変るのは、もはや時間の問題であった。

六章 近代・現代の中央区

top

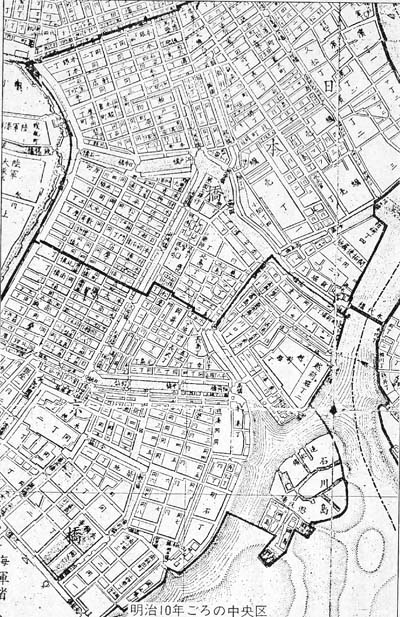

1 明治初年の行政区画改正

慶応四年(明治元、一八六八)四月、御府内を収めた明治新政府は、江戸に鎮台府を置き、町奉行所を廃して、南北市政裁判所を設けた。

七月には「今ヨリ江戸ヲ称シテ東京トセン」旨の詔書が下され、鎮台府は鎮将府となり、市政裁判所は東京府となった。

最初の知事は烏丸(からすまる)光徳で、府庁は霞ヶ関一丁目の旧柳沢邸(大和郡山藩)に置かれた。

鎮将府はさらに一〇月に廃されて、市政局と郡政局とが新設された。 町政の改正は急ピッチに進められた。

江戸の町が東京に変化したことを、市民の肌にまず感じさせたことは、それまで愛着をもってよばれてきた、小さな町々の名を消去されたことである。

中央区内には、江戸期の町名が三〇三もあったが、これらのうち、何々横丁とか何新道、誰屋敷(個人の家ではなく、その人が住んでいた街を指す)、何町代地、某寺門前といった町名が、明治二年に行なわれた改正で、正式な行政地名からはずされてしまったのである。 |

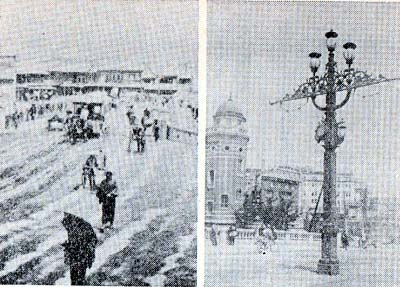

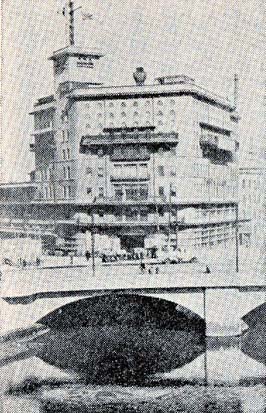

明治維新当時の数寄屋橋門

(日本城郭資料館提供)

|

もう一つは、町名主の制が廃止されたことである。

その年の三月一六日、東京の町域を五〇番組に編成した。これは東京城(江戸城を改称)の東側の日本橋本町の辺を一番組とし、京橋・芝……と順次のの字まわりに、何番組・何番組と区画を定めたのである。

日本橋地区は一番から七番組に、そしてやや、東に寄った小伝馬町・馬喰町・横山町などは三十五番から三十七番組に入った。

京橋地区は七番から十三番までである。

各区には町名主にかわって、中年寄と添年寄が置かれ、五区ごとに中年寄のうち一名が世話掛に任せられ、そこに町用扱い所が設けられた。

続いて明治四年六月、六九区に区分しなおし、さらに戸籍法の実施に伴って、一一月に東京府下を六大区に分け、大区を一六小区に分割した(これを戸籍区とよんで、次の大小区制と一応分けている)。

そして大区に総長、小区に戸長・副戸長を置き、中年寄は廃止した。

しかし重ねて明治七年三月八日、改めて行政区画を一一の大区と一〇三の小区とした。

たとえば、第一大区第七小区南伝馬町一丁目とか、第一大区第十六小区霊岸島塩町というように。

中央区内はいずれも第一大区で、日本橋地区一四一町は五・六小区と十二〜十六小区に、京橋地区一五四町は七〜十小区と十五〜十六小区となった(なおまだこの両地区は分かれていず、同一小区内のものがある)。

しかし、古くからの町名呼称になれてきた町人たちにとって、番号で呼ぶのは耳なれず、ついに親しまれなかった。

自分の家の小区の数字さえ間違えやすく、行政上のほかは手紙などに時々使われるにすぎなかった(以上の各番組・大小区の所属町名を詳しく知りたい方は、角川書店版『日本地名大辞典』の中央区の拙稿を参照されたい。明治初期の全町名を挙げてある)。

こうしたあいつぐ区画変更の末、明治一一年一一月二日に郡区町村編成法が施行され、その総仕上げがなされることとなった。

東京府内に麹町・日本橋・京橋・芝・麻布・赤坂・四谷・牛込・小石川・本郷・下谷・浅草・本所・深川の一五区が置かれた。

ここに日本橋区・京橋区が成立したのである。二区の時代は、こののち中央区として合併するまで、約七〇年間続く。

明治二二年、市制の施行により、東京市が誕生、形式上東京府から離れて独立したが、実は府知事が市長を兼ね、市庁舎も市の役人もおらず、市内五区も自治区ではなかった。

自治制の意味を持たせない特例法の規制は、その後一〇年にわたる運動の末、ようやく明治三一年九月に撤廃され、麹町区有楽町二丁目の東京府庁内に市役所の開設をみた。

東京府の一五区はそのまま東京市の一五区に引き継がれたのである。

2 築地居留地 top

東京があらためて行政の中心地となり、近代国家の首都と定められると、維新直後の混乱や商業の衰微にもかかわらず、幕末開港以来、懸案の東京開市が実現の運びとなった。

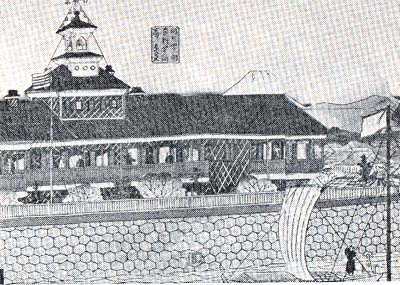

明治元年一一月九日(一八六九年一月一日)、新政府は築地に外国入居留地を開設する旨の東京開市の宣言を発した。

これにより、鉄砲洲(明石町)付近一帯に居留地(中国における租界)が開かれ明石橋の近くに運上所(税関)が設けられた。

横浜同様に、外人貿易商や日本人売込み商人が多数はいって繁栄することを見越し、築地六−二○にあった旧幕府軍艦操練所の跡地に、外人用旅館として、西洋風建築の築地ホテルを建てた。

さらに新島原遊廓を設けたが、これはいささか後進国的過剰サービスのきらいがある。 |

築地居留地の波止場ホテル館(錦絵)

|

築地は、外人貿易商たちに思ったより官庁街より遠いと意識され、横浜がすでに港湾としても整備されてきたために、貿易商側では、わざわざ築地に出ることによって、横浜と築地に取引き事務が二極化するわずらわしさを避けたかった。

日本政府の予期に反して、築地居留地は振るわなかった。

閑古鳥の鳴いていた新島原遊廓は、明治三年に廃止された。

さらに五年には、モダンな洋式の屋根を河岸の波に映していた築地ホテルが、大火に類焼して焼け落ちてしまった。

以後、築地に外人専用ホテルは再建されなかったことでも、居留地としては失敗であったことがわかる。

しかしそれは、新政府だけの不明に原因があるのではなかった。

居留地においては、外人の治外法権が認められていたから、アヘン輸入などが絶えず、取引上の不正行為もさかんに行なわれて、日本人売込商も、そうした不良外人と貿易交渉をするのを嫌がったのである。

明治二七年七月、領事裁判権の撤廃と、関税自由権の一部回復を内容とする日英通商航海条約が調印された。

ついでドイツ・アメリカ・フランスなど各国とも、順次不平等条約の改正がなされ、三二年の実施に伴い、居留地は廃止された。

この辺が明石町と改称されたのは、この時からである。

その当時築地にいた外人は一七〇から一八〇人であった。

しかし、このような事情で商人は少なく、逆にキリスト教宣教師ら商売にあまりかかわりのない、インテリ層が比較的多かった。

宣教師たちは、ここを東京布教の根拠地としていたのである。

従って、教会やミッションスクールが建てられ、居留地廃止後も残された。

のちには聖路加(せいろか)教会・病院も建てられ、居留地ではない、静かなエキゾチックな雰囲気は東京の人々にこよなく愛された。

銀座あたりで聞く聖路加の鐘が、花の東京の一景として流行歌にうたわれたゆえんであろう。

なお築地は、立教学園や慶応義塾の発祥地としても、学校史上見落とすことができない。

さらに築地一帯は、わが国の海軍発祥地としても、忘れることはできない。勝海舟率いるところの江戸幕府の海軍所はここに置かれた。

明治政府はここを接収したのち、尾張藩邸跡に軍港を開き、築地五丁目の全域を海軍省の用地とした。

ここに海軍兵学寮・海軍軍医学校・海軍計理学校・兵器廠などを建設した。

対岸の石川島には主船寮(造船所)を設け、また土佐藩邸跡には洋風建築の製靴工場ができた。

靴は当時の軍人・警察官・官吏たちだけの用に供したものである。

ついで築地三丁目には川崎造船所や、活字印刷業の草分けとなった平野活版所(築地活版所)ができるなど、この地は近代工業の発祥地でもあったのである。

3 銀座煉瓦街 top

明治二年一二月二七日、元数寄屋町から発した火は尾張町・銀座から芝愛宕下まで焼いた。

そしてわずか三年後の五年二月二六日の午後、和田倉門の兵部省添屋敷から火災が起こり、西風にあおられて再び京橋・銀座一帯を焼き、西本願寺・居留地のある築地の川端まで、残らず燃やしてしまった。

当時まもなく、汐留・横浜間の鉄道が開通しようとしており、銀座通りはいわば東京の表玄関となる。

政府はここを、文明開化を象徴するに足る、不燃の洋風煉瓦街とすることにし、東京府に御沙汰書を下した。

府知事由利公正は、これを機に焼け跡の地を一旦買上げ本通りの幅を一五間とり、次を一〇間・八間・三間とした。

道路に面した商店の土蔵などは、由利の郷里の越前から、土蔵引きの丸山三吉を呼んで、これを道の後に引かせて拡げたのである。 |

銀座煉瓦街風景(竹川町)

|

煉瓦街建設は、その後東京府から大蔵省に移され、旧新橋ステーションを設計したイギリス人オードルスの指示をうけて建設に入った。

家屋建築方ハ四等ノ別アリ、ソノ第一等ノ建築方ハ、家屋ノ側面高サ三丈迄ノ墻壁(しょうへき)ヲ造リ、家屋ハ三丈ヨリ四丈迄ノ高サニ建築スベシ、……

屋内ノ間仕切り壁ハ、煉瓦石、一片厚サ七寸五分ヨリ薄カラザルベシ、マタ家卜家トノ間ノ壁ハ、家根ヲ越ス事一尺五寸程高ク築クベシ、家屋ノ窓上、スベテ箍(そう)鉄六片ヅツヲ、煉瓦石ノ間ニ入ルル事ヲ要ス…… |

こうして工事は明治一〇年頃までかかり、焼けなかった竹川町や出雲町の方まで改築されて銀座煉瓦街はできあがった。 一階の表側の軒が少し出ていて、円柱が並び、雨天でも下が通れるようになっている。

上はバルコニーで、徳利形の手すりが付き、窓はフランス風の外開きであった。

明治七年にはガス灯が点灯され、夜店が並ぶようになると、「真に都中の都にして、繁華中の繁華」とまでいわれるようになり、まさに洋風化の象徴として、銀座の通りは面目を一新した。

しかしそこに住む人々にとっては、あまり評判は芳しくなかった。

言論界でも、『明六雑誌』の津田真道(まみち)が、

| 東京京橋以南、煉瓦石造成ル、大路広濶、人馬路ヲ異ニシ、恰(あたか)モ巴黎(パリ)京大街ノ如ク然リ、然ルニ是、官ノ造ル所ニシテ、民カノ致ス所ニアラズ、抑(そもそも)、政府数十万金ヲ、京外ノ民ニ徴シテ、此大土木ヲ興シ、特恩ヲ泉下ノ一区ニ施ス、是果シテ何ノ義ゾ |

と難じている。

知事にも反対の陳情を重ねた人々もいたが、全く取り合われず、建築資金には寛政改革いらい町人が積立た七分積金が一部あてられたりした。

総額一八〇万円で完成し、それぞれの家屋は一〇ヵ年賦で市民に払い下げられた。

価格は坪当たり一等(京橋から新橋に至る大通り)七五円、二等(その横丁)五五円、三等(裏通り)四五円で、三分の一は即納で、残りは一五〇ヵ月の月割りであった。

工事の施工から下げ渡しまで、すべて政府の専行であり、地主らに対して何の相談もなかったから、住民の不満がつのり、その上、煉瓦の家はヤモリやムカデの巣になり、そこに住んでいると青ぶくれになって死んでしまうという風説も立うた。

銀座一丁目の淡雪という茶漬屋のお婆さんは、煉瓦街大反対であり、そんな所に住むくらいならと、とうとう首をつってしまった。

事実できあがったころはセメントが乾ききっていなかったので、湿気が多く、呉服類にはカビが生えるし、商品の痛みも早い。脚気になる人も出るで、いったん入居した人も早々に引っ越す仕末であり、空き家が増えると隣近所も流行らなくなるからまた店をたたむ、奥まった暗い部屋で首つり自殺をする者もいるで、散々な洋風街であった。

空き家になった表通りには、見世物業者たちが集まってきた。

銀座二丁目に熊相撲、竹川町に犬の踊り、尾張町には照明装置つきの伊太利(イタリア)風景の見世物。

そのほか東側の通りに貝や藁の細工場・のぞき眼鏡・弓場などが設けられ、それはそれで結構繁昌していたらしい。

煉瓦街が乾燥して、ようやく商人が戻り、定着するようになると、しだいに見世物の香具師たちは去り、銀座の通りは繁華街らしくなってきたのである。

4 柳・ガス灯・円太郎馬車 top

一五間幅(二七メートル)の道路には、両側に歩道ができて煉瓦が敷かれ、車道(舗装してなかった)との間に桜・柳・槇など、角には松が植えられた。

もっとも松や桜は間もなく枯れてしまい、結局、明治二〇年頃には柳ばかりが植えられるようになった。

またガス灯は明治七年、京橋・新橋の間に八五基立てられた。

一五年には銀座大倉組の店前にアーク灯が点灯し、東京人は初めて電灯の光をみることができた。

一般への送電は、南茅場町に第二発電所ができた時からである。

柳にガス灯、と近代銀座の景がととのうと、灯火の下で英語のリードルを読む書生がたたずみ、また夜店が並ぶようになった。

大げさな表現だが、 |

日本橋道路元標(右)と日本橋を走る鉄道馬車(左)

|

| 全街燦然(さんぜん)、一点ノ塵ナシ、況ンヤ犬尿ヲヤ、石室ハ則チ英京ノ倫敦(ロンドン)ヲ模(も)シ、街道ハ則チ仏京ノ巴黎(パリ)ヲ擬(ギ)ス、……京橋ヨリ新橋ニ連リ、真ニ都中ノ都ニシテ、繁華中ノ繁華卜称スベキナリ(『東京新繁昌記』漢文) |

とまでいわれるような街になってきた。

日本橋は明治五年に道路元標が置かれ、同年の大火ののち木橋から石橋に変った。

なお現在のルネッサンス式の橋は明治四四年の竣工で、関東大震災や太平洋戦争中の空襲にも無事であり、長く東京の象徴的存在であった。

昭和三八年に首都高速道路が、この上をまたいで走るようになり、昔日の面影が失われると、東京のマークを手にしたキリン像は、その印象を急に薄くしてしまった。

日本、そしてのちにはアジア諸地域の市街の乗り物として広まった人力車は、明治二年に、日本橋箔屋町の車大工の発明になるという。

翌年には街路上を縦横に走るようになり、ついで五年には乗合馬車が登場した。

間もなく一〇年頃から円太郎馬車が、浅草雷門から浅草橋−日本橋−新橋間を走るようになり、二五年には鉄道馬車がこれに代わった。

チンチン電車の市街電車は、明治三六年の開通である。

5 日本銀行と兜町 top

明治維新以後、かけ足で資本主義経済を樹立しなければならなかったわが国は、資本主義のいわば中枢というべき近代的金融機関の創設をも急がねばならなかった。

そして先端を走ったのは、日木橋界隈であった。

明治二年に元大坂町に設立された東京為替会社が先駆となり、六年には兜町に第一国立銀行が誕生した。

そして一二年までに、日本橋地区には一三の国立銀行があいついで設立され、駿河町に三井銀行、小舟町に安田銀行(富士銀行)の二大私立バンクが開業した。

「銀行の銀行」である日本銀行は、明治一五年に北新堀町に開業し、二九年に旧金座跡の現地に移転した。

治外法権の地域であった築地居留地における、米穀の空相場の横行に対処するため、明治二年に貿易商社が建てられ、米穀類の限月取引を始めた。

これはわが国の近代的な商品取引所の嚆矢(こうし)といってよく、同一五年には東京米商会所に発展した。

その後、東京米穀取引所、東京米穀商品取引所となって、昭和一四年に閉鎖されるまで続けられた。

有価証券類の流通媒介を役割とする東京株式取引所は、明治一一年の開場である。

兜(かぶと)町の鎧橋たもとに開かれ、のち東京証券取引所となった。

資本主義経済の発展と共に、周辺に証券会社が続々と設立され、「かぷと町」は証券取引街の代名詞にまでなった。

中央区に集中するデパートの本店が、江戸期の専門店的色彩を改めて、百貨店の形態をとりはじめたのは、明治二、三〇年代である。

四一年に三越呉服店(旧三井越後屋)が、三階建てのルネッサンス式洋風建築の新館を落成し、以後他のデパートもこれに続いて建物を近代化していった。 |

|

6 マスコミ街の発展 top

京橋の地区を中心として、新時代の在野言論界が大いに発展した。

『明六雑誌』の岸田真道が、銀座煉瓦街が何ら人民の意志にもとづくものでないと言及したことについては、先に紹介したとおりである。

明治一〇年代に入ると、鑓(やり)屋町に自由党の本部が置かれ、新栄町に自由党員の寄宿舎、有一館ができて、自由民権運動の根拠地となった。

また一四年には、木挽町に演説会堂(明治会堂、のち厚生館)が建てられ、はじめて政談演説会が開かれた。

新聞界では、太政官の御雇いイギリス人ブラックの「日新新事誌」が最初である。

明治五年三月一七日に木活字の第一号を出し、西洋紙刷りの日刊新聞の創始となった。はじめ芝山内にあったが、煉瓦街の形成後すぐに、尾張町に移ってきた。

明治八、九年頃には、その近くに「評論新聞」があり、毎号のように過激な論判で藩閥政府の攻撃を繰返し、発行停止をしばしばくった。

そのたびに大きな木札に発行停止と書いて社前に掲げ、血の気の多いところを見せて、青年たちの人気を集めた。

「読売新聞」は明治一〇年に、京橋の角地に出て、関東大震災後に、西紺屋町の旧地に移ったものである。

また御用新聞の「東京日日新聞」(毎日新聞、日報社)が銀座二丁目にあり、九年に尾張町に移った。

門柱には福地桜痴の書いた達筆の「太政官御用東京日日新聞」の看板が掲げられていたという。

一五年から二〇年代にかけて、さらに多くの新聞社・通信社が集まってきた。

成島柳北が主筆の「公文通法」は竹川町にあり、一五年頃「日新新事誌」の跡地に来て「朝野新聞」となった。

その向かい側の三越銀座店の所に「曙新聞」があったが、朝野新聞がこれを買いとって、「絵入朝野新聞」を出した。

のち「江戸新聞」と改題、さらに二三年に大岡育造がこれを買収して「中央新聞」を発行した。

出雲町には仮名垣魯文の「仮名読新聞」があり、そのほか「明教新誌」「時事新報」「朝日新聞」「やまと新聞」「国民新聞」「自由新聞」などが、いずれも社屋をこの地域に持った。

明治三八年の日比谷焼き打ち事件に伴い、政府の代弁ばかりする御用新聞に対して、民衆の憤激が集まり、新聞社突撃が行なわれたが、それはほとんど本区内で発生している。

関東大震災後、新聞社はしだいに分散したが、それは、表通りが印刷所の拡大などに不便になってきたからであろう。

現在、いくつかの大新聞の本社は千代田区に移っているが、地方新聞の支社や、ラジオ・テレビの放送会社が京橋地区に数多く置かれており、マスコミ報道街の片鱗をなお残している。

7 関東大震災と魚河岸の移転

top

大正一二年九月一日の正午直前、関東地方は突如はげしい地震に見舞われた。

倒壊家屋は、江東方面で全戸の二、三割に達したが、それより被害を大きくしたのは、一三四ヵ所からあがった火の手であった。

三日間、東京は燃えに燃え、本所の陸軍被服廠跡に被難した三万の市民は、周囲からの火災でほとんど焼死する悲劇となった。

被災家屋三〇万戸、被災者は一五〇万人(東京市人口の六五パーセント)、死傷行方不明一〇万人に及んだ。

中央区域の被災は、まことに激甚であった。日本橋地区は全域、京橋地区も八〇パーセントまで焼亡、そして逓信省・農商務省・交詢社・精養軒あるいは各新聞社など、文明開化期を代表する建物はことごとく瓦礫と化した。

しかし「帝都復興」もいち早く端緒についた。国・東京府・東京市のそれぞれが土地区画整理事業・街路・運河・公園の特設・改修を担当し、予算総額七億五〇〇〇万円を組んだ。帝都復興院を設けて、総裁についた後藤新平は、大復興計画を立てたが、大風呂敷とよばれて予算を削られた。

さらに江戸期以来の複雑な町域・路地などの整理統合には、地主層らの反対もあって、説得に大層困難をきたした。

だがこの復興事業の結果、東京市の道路面積は一二パーセント弱から一八パーセントに拡がり、昭和通り・大正通りができた。

当時はあまりに広すぎると非難されたが、後藤新平がようやく実現した大風呂敷の一部にすぎない。

戦災後の名古屋市の復興に、幅員を大きくとった道路の計画は、後藤の復興案を参照したといわれる。

中央区域における、震災後の最大の変化は、魚河岸の築地移転であろう。

日本橋魚市場は、維新期には室町一丁目通りにまで拡大していた。東京府は明治五年に、景観と衛生上の見地から、本船町河岸通りと室町二丁目の境七ヵ所に木戸を設け、木戸外での魚取引を禁止した。

さらに一〇年には、魚市場を日本橋・芝金杉・新橋・千住の四ヵ所に限り、日本橋魚市場は本小田原町・本船町・安針町・長浜町・元四日市の範囲内とした。

しかし東京が拡大発展していくにつれて、魚問屋・仲買人も増え、明治一〇年に組合を組織した。

明治末年頃には組合員約七〇〇名、大正一〇年頃は一三〇〇名の組合になっていた。

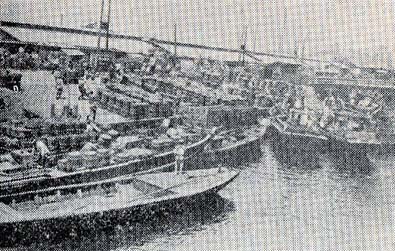

関東大震災で焼亡した魚市場は、もとの所に復興することが許されず、日本橋からの立退き命令を受けた。 |

震災後、築地に移転した魚河岸

|

一時、芝浦に仮市場を設け、やがて築地の海軍兵学寮の跡地に移転することがきまった。

大正一二年一一月、中央卸売市揚法が制定され、翌月から営業がはじまり、建物は昭和八年に建設された。

築地の卸売市揚とか魚市場といわずに、業者たちが魚河岸と一口にいうのは、日本橋にあった当時からの名残である。

現在も一日の魚類入荷量二五万貫に達し、青果類も扱って市場出入りの業者は五万八〇〇〇人にのぼっている。

集散する貨物の量は東洋一と豪語して、日銭千両を誇った伝統を継承しているといえよう。

また震災後の市区改正により、同一・類似の町名などは一方を廃止するなど、日本橋・京橋両区の町は、計二〇五に編成された。

また丁目は、江戸期以来、江戸城を中心に放射状に数えていたが、本町・本石町・本銀町などは、日本橋を起点として数えるようになった。

8 銀ブラ top

銀座が復興と繁華を取戻してきたことは、松坂屋・松屋・三越などのデパートが震災後いっせいに進出してきたことでもわかる。

この頃から、銀座は繁華街、新式・洋風の先進的な商業街の代名詞となり、全国各地に「何々銀座」が生まれてきた。

明治三二年七月、恵比寿ビヤホールが開店すると、遠方からわざわざ馬車で乗りつける客もいた。

三九年にはカフェ・プランタンができ、インテリたちが集まって、さかんに文学、芸術を論じあった。

明治の末年には、カフェ・ライオンが女給三〇人を抱えて開店。続いて資生堂ソーダファンテン・千疋屋なども開き、銀座はカフェー時代に入った。

千代田区側や日本橋地区が、官庁街や商社街として整備されていくに従い、カフェー・バーなどの飲食店街は急激に増え、柳橋や新橋などの花街をしのいで、派手やかな賑わいを生じるに至った。

この頃になると、「銀ブラ」という流行語が生まれた。銀座をブラブラ歩くだけの意味であるが、特別の目的もなく繁華街に出て、人ごみの波の間を歩きまわるだけである種の満足を覚える人々がでてきたことである。

東京がそれだけ大都会化したことを示すものであろう。ことに第一次大戦以後の好況下に、銀ブラ族は輩出した。

昭和初年の不況を過ぎて、五年以降になると、銀座の交差点より北側に大阪資本によるカフェーが進出、ダンスホールもできて、いわゆる大カフェー時代が到来した。

サービスは露骨になり、モダンボーイ・モダンガール、略してモボ・モガが、洒落めかして街を闊歩する姿がみられた。

喫茶店が発展したのもこの頃からである。 |

昭和初年の銀座のカフェー

|

デパート・カフェ・ダンスホール・喫茶店が、銀座の繁華を代表するようになったが、それらはまた、新たに生まれた女性の新職業の場でもあった。

しかしながら、昭和一〇年代に入って戦争が泥沼化してくると、銀座も変容せざるを得ない。

一五年一〇月ダンスホールが廃止され、一九年にはカフェー・バー・高級料理店が営業停止となった。

洋風は敵性のものであり、「ぜい沢は敵だ」「パーマネントはやめませう」の標語が街にあふれた。

銀座が、それまでできるだけ洋風に、華美に、そして高級にという、文明開化以来の欧化主義の先端を切っていただけに、魅力は急速に失われていった。

一部にあった待合・芸妓置屋なども、戦争の熾烈(しれつ)化と共に姿を消した。

代わって銀座のあちこちに、雑炊食堂や国民酒揚が現われた。疲れた国民服姿で、一列励行して順番を待つ人々の姿は、銃後の耐乏生活を象徴するもの以外の、何ものでもなかった。

9 戦後復興と中央区の誕生 top

昭和二〇年に入ると、B29の大編隊による空襲は日に日にはげしくなった。

無差別・じゅうたん爆撃が行なわれ、とくに三月一〇日の大空襲では、東京の約四〇パーセントを焼きつくした。

被災者三〇〇万、死者一〇万、重軽傷一三万、被害総額一二三億円(終戦時)に及んだ。

関東大震災でもかろうじて残った江戸期以来のわずかな街も、全く瓦礫の山と化した。

中央区域も、ビルの残骸と、コンクリートの破片が重なる荒涼たる風景に変り、焼出された人々が、あちこちに赤さびたトタン屋根のバラックに住んでいた。

その廃墟の中に、いち早く設けられたのは、占領軍の慰安施設であった。

。服部時計店のビルは接収されて、PX(米軍人の酒保)が設けられ、エビス・ビヤホール、千疋屋キャバレー、オアシス・オブ・ギンザなどが開かれた。米軍人の軍服姿とパンパン・ガールの嬌声のかたわらには、戦災孤児たちが、「プリーズ・ギブミー・チョコレート」と手を出し、靴みがきの少年が歩道に並んで腰かけて、「へーイ・シューシャイン」と呼びかけていた。

しかしここにも、洋風をごくふつうに受け容れる銀座の体質があった。

金さえ出せば、そこは米軍人が横流しする砂糖・コーヒー・煙草・菓子・缶詰の類が、何でも手に入る場所でもあった。

派手な色彩に横文字のレッテルのついた、闇の舶来品を売るブローカーが、焼け跡のビルのかげで、ひそかに、だが旺盛に取引をしていた。

復興も急ピッチで進められた。映画の封切り館ができ、演劇も歌舞伎座・新橋演舞場などが復活した。

とくに朝鮮戦争による特需景気が、かっての銀座・日本橋の繁栄を取戻すのに、大きな効果があった。

昭和二一年一〇月、東京都制(都制実施は昭和一八年七月一日)が改正された。

これまで任命制であった都知事と区長が、公選制となった。ようやく都と区は、自治体として発足したのである。

ついで翌年三月、東京三五区は二二区に、八月に今日みるような二三区に編成替えをした。

この時、日本橋区・京橋区は合併し、江戸時代以来、江戸・東京の中心であったことを振返り、今後も日本・世界の中央たろうとする心をこめて、中央区と名付けられた。

新生中央区が、戦後の混乱を脱して、東京の、ひいては日本の経済・文化センターらしくなってぎたのは、昭和二六年、講和条約が結ばれたころからである。

10 つねに新しい町 top

昭和二七年の末、地上五二メートルの松坂屋に「展望台」が開かれ、間もなく三〇年代に入って、銀座から日本橋にかけて、ビル・ラッシュが訪れた。

デパート・銀行・商社は次々と高層化し、銀座通り内外を埋めるようになった。

ニューヨーク・パリ・ロンドンのニューファッションが、直接東京に送り込まれると、八頭身美人や、ヘップバーンカットが日本橋・銀座・有楽町を結ぶ歩道に、ただちに現われた。流行の重点は、テレビ文化の影響もあって、赤坂・六本木方面に一時重点を移したかにみえたが、最近再び、ヤングファッションは銀座に戻りつつある。

昭和三〇年、東京港の外国貿易埠頭として、晴海埠頭が開設され、第一回の国際見本市が開かれた。

東京港は昭和一六年に国際港として、開港した。

現在、晴海埠頭は一万トン級の貨物船五隻が着岸できる規模を持っている。

昭和五一年の芝浦・晴海両埠頭の入船は、六万五〇〇〇隻余(一〇三八万トン余)に達している。

千代田区との境をなしていた外堀は、戦後の瓦礫処理の一環として埋立てられた。 その上に高速道路「外堀通り」が造られ、その下に帯状のショッピング・センターが誕生した。

これにより、戦後の人気ラジオ・ドラマ“君の名は”で名所になった「数寄屋橋」が消えた。

本区を縦横に縫っていた運河の堀割も、大部分が埋立てられ、主としてその上を高速環状線・高速一号上野線・六号線・七号線などが高架高速道となって走っている。

そのインターチェンジの多いのも、現代の本区の特徴で、呉服橋・丸の内・本町・江戸橋・宝町・新富・銀座・汐留・箱崎町・浜町・清洲橋と一一ヵ所ある。

地下鉄も、戦前からの銀座線に加えて、丸ノ内線西銀座駅の開設があり、昭和三九年東京オリンピック開催の頃から続々と開業しはじめた。

現在、区内の地下を銀座線・日比谷線・東西線・都営地下鉄線・丸ノ内線が通り、まもなく十号線も区の北部を通り抜けようとしている。

地下鉄が主要道路の下を走り、高層ビルの地下と駅とが結びつけられることにより、地下商店街の建設も著しい。

これらはいずれも、新しい都市景観である。

さらに、昭和四五年に歩行者大国という新たな試みが、はじめて銀座中央通りで誕生した。これも本区の現代的流行を先取りする性格を示すものである。 |

埋立て前の数寄屋橋(昭和20年代)

|

中央区は、華美で一時的な流行だけを追っているのではない。

確かに表通りには若者が集まり、地方の人々が観光に訪れ、東京・近県の人が買物にやってくる。

それだけではない。外人たちも観光客やヒッピーからビジネスマンまで、数多く歩いている。

それらの人々が、中央区の経済的繁栄と文化の色彩を、さまざまに織りなしているのである。

だがその裏通りや横丁には、中央区に育ち、ここを離れることができない、真からの江戸っ子がいる。

加えて毎日、高層ビルや商店などの一角に、他区や近県から中央区に通勤してきているサラリーマンたちがいる。

江戸・明治期、あるいは震災後間もなくから開業した、老舗・名店の主人たちもいる。

これらの人々が、中央区の中央区たる、経済と文化の核となり、基本を構成しているのである。

だからこそ中央区は、つねに新しく、若々しく、新陳代謝を繰返していくことができるのである。

確かにここは、みんなの“ふるさと”なつかしき“都会”である。

top

****************************************

|