|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@���̈��@���̓��@���̎O�@���̎l�@�t�^

��́@�w��E�|�p�̓s top

�@�@1�@�w��̓s�s

�@���s��w�̑n��

�@�������N�A�S���ɂ��������ď��w�Z��ݗ��������s�{�́A���̎����ɉp�w�Z�E���w�Z�E���w�Z�E��w�Z�Ȃǂ𑱁X�݂��A�ߑ�I����̊m���ɗ͂𒍂��ł��邱�Ƃ͑O�͂ł݂Ă����B

�@�w�����z�ȍ~�A���{�̋��琧�x�͒��X�Ɛ�������Ă���B����́A���{�ɏW��钆���W���I�Ȃ��̂ł������B

�@���̂悤�Ȓ��ŁA���s�{���������N�ɐݗ����������̊w�Z�͑傫���ϖe����B

�@���w�Z�͂��ق��O�l���t�W�����[�̌_�������ʈꔪ�����i�������j�N�ɔp�Z�ƂȂ�A�p�w�Z�E�Ɗw�Z�͂��ꂼ�ꊩ�Ə�NJ��̐V�p�w�Z���g���i���傱���j�A�����w�Z�ɍ����A�������Ă���B

�@���w�Z�́A���{���n�����̒��w��F�߂Ȃ����j��ł��o�������ߔp�Z�̐��ˍۂɗ��������̂ł��邪�A���s�{�͂��ߎs���̌����̓��������ɂ��A�ꔪ�����i�������j�N�ċ����ꂽ�B

�@�����Ĉꔪ�����i������Z�j�N���ɂ́A�{����Z���������w�Z���l�Z�ɂӂ��A�ꎞ����������蓌�{�莛�Ɍo�c���ϑ����ꂽ���A������Z�N��ɓ��肵�����ɋ��s�̒���������[�����Ă���̂ł���B

�@���̂悤�Ȍo�߂̒��ŁA���s�s���̋���ɑ���M�ӂ́A���s�ɍ����w�Z�E��w�̐ݗ�����]����悤�ɂȂ�B |

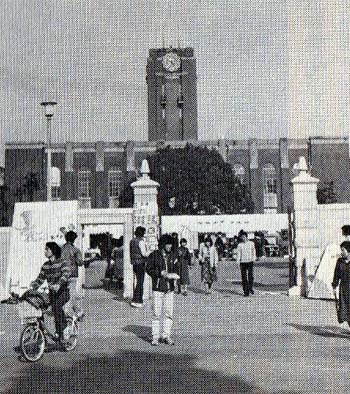

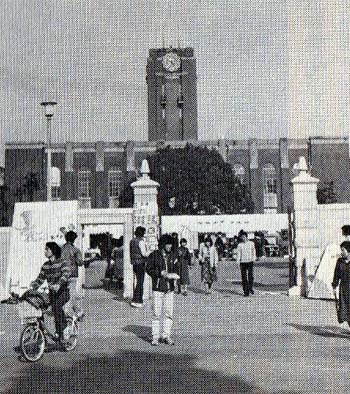

���s��w

|

�@�������ē����̒m���k�_�����͂��ߊ�����̂ƂȂ���ɂ�������w���Z�̈ړ]�U�v�^�����n�܂����B

�@�₪�Ă��̉^��������t�����s�ړ]������B

�@�ꔪ�����i�������j�N�A��O�����w�Z�Ɖ��̂��ċ��s�̋g�c���Ɉړ]�A�J�Z�����̂ł���B

�@�ړ]��p�ꎵ���~���܂�̂����A���s�{����Z���~�S�����Ƃ������Ƃ���A���s�{�������ɂ��̗U�v��ϋɓI�ɍs�Ȃ������킩�邾�낤�B

�@�ꔪ��l�i�����j�N�A��O�������w�Z�͒��w�̎����폜���đ�O�����w�Z�ƂȂ�B����Ȍ�A���̈ꍂ�A���̎O���ƕ��̂���鎞����}����B

���l�Z�i���a���j�N�A����E����̐V�w���ɂ���Ĕp�Z�����܂ł̔����I�̊ԁA�鍑��w�ւ̐i�w�̗\���Z�ł͂��������A�u�g�R���u�̏�v�ƎO�����̂ɉ̂���Ɠ��̕��͋C�̒��ŁA�w��̎��R�d����Ɠ��̋C�����`�����Ă����̂ł���B

�@���̌�A���s�ɓ����鍑��w�ɂ��œ�Ԗڂ̒鍑��w�n�������肵���B

�@�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�A�܂��A���H�ȑ�w�A���ňꔪ����i���O��j�N�@�ȑ�w�A��ȑ�w���J�Z���Ă���B

�@���Z�Z�i���O��j�N���ȑ�w���J�Z�����Ɏ���A���s�鍑��w�͂��̐w�e�����A�����{���̓����鍑��w�ɑ��āA�u���d���h�A����Ɨ��v���������A���R��`�I�Z���̈琬�ɂƂ߂��̂ł���B

�@�w�P�̌����x�ŗL���Ȑ��c�����Y��i�i�悤�j���镶�ȑ�w�N�w�Ȃł͐��c�̑��ɂ����i�O�\�Y�E�[�c�N�Z�E�g���쐸��E�c�ӌ���A���{�̓N�w�E���\�����B�X���郁���o�[���W�܂�A�����̗D�G�Ȋw�k���W�܂��Ă����B

�@���̒��̈�l�A�ꍂ����킴�킴����i�w�����O�ؐ��́A���̓����̋�����u���{�����j��ɂ������̑s�ρv�ł������Ƃ����Ă���B

�@�O�ؐ��̌���ꍂ����́A�J��O�O�E�ђB�v�E�ˍ⏁�E���J�[����A���a�ɓ����Ă��犈��l�X������ɐi��ł���B

�@�N�w�Ȃ̑��ɂ��A���m�j�ł͍���V�A���{�j�ł͓��c�①�A�Ƃ�킯�����Γ�E�K��諑��i�������j�E��쒼��E�H�c���E�l�c�k����i���铌�m�j�Ȃ́A�p���A�k���ƂȂ�ѓ��m�w�̈�僁�b�J�Ƃ��Đ��E�I�ɗL���ȑ��݂ƂȂ����B

�@�O���J�Z�����̍Z���ܓc�F�s���A���s����苞�s�̕����l�ވ琬�̒n�A�w��̒n�Ƃ��Ăӂ��킵���Əq�ׂĂ��邪�A���̌��t�̒ʂ�A����Ȍ�̋��s�͊w��̓s�s�Ƃ��đ傢�ɋ������Ă����̂ł���B

�@���u��

�@���s�ɂ͋��s��w�̂ق��ɂ������̎�����w���W�܂�A���̋ߕӂɊw���X���`�����ꂽ�B

�@�S���̓s�s�̒��ɂ����ċ��s�́A�ÎЎ��Ƒ�w�X�̓_�݂���Ɠ��̌i�ς����s�s�Ƃ��Ĕ��B���Ă����B

�@���w�̒��ŁA�ł��Â��`�����ւ铯�u�Ђɂ��Ď��ɂ݂Ă݂悤�B

�@�V�����i�ɂ����܂��傤�j�ɂ���Ďn�߂�ꂽ���u�Ђ́A�ꔪ�����i�������j�N��ꌎ�A�����ۑ����ニ�ɂ������V���̎؉��Ŋ������u�Љp�w�Z�Ƃ��ę�X�̐����������B

�@���ŊJ�Z����\��ł��������A�����̑��{�m���n�ӏ��̓L���X�g���ɑ��Ĕ͂̑ԓx���Ƃ�A���̂��߃L���X�g���Ɋ�Â�������f���铯�u�Ђ̊J�Z����q����̂ł���B

�@���̂��ߐV���͖ʎ��̂��������C�M�E�،ˍF���ɑ��k�����B

�@���̎��A�ނ炩�狞�s�̎R�{�o�n���Љ�ꋞ�s�ɕ����Ă���B

�@���̓����̋��s�͑O�͂ł݂��悤�ɁAꠑ������𒆐S�Ƃ���ϋɓI�ȊJ�����{����Ă������ł���B

�@ꠑ��E�R�{�̐ϋɓI�Ȏx���������A�R�{�̏��L����G�ۍ��o��ニ�̋��F�����~���Z�n�ƒ�ߊJ�Z�Ɏ���̂ł���B

�@�J�Z���̋��t�͐V���ƃf���B�X�̓A���k�����Ƃ��������₩�ȏo���ł������B |

���u�Б�w

|

�@�ꔪ�����i������Z�j�N�ɂ́A���u�Е��Z���g���i���傱���A���N�A���u�Џ��w�Z�Ɖ��́j���J�Z�A���œ��u�А_�w�Z�E���u�З\���Z�E�Ō�w�w�Z�Ȃǂ�V���ɊJ���A��w�n���Ƃ��������̖ڕW�ɂނ��̐��𐮂��Ă����̂ł���B

�@�ꔪ��Z�i�������j�N�A�V�����͑�w�ݗ��̋��i���傤�j���ŋ}�������B

�@�V���̈�u���������В�����O���A���Ŕ��䎞�Y��̓w�͂��ނȂ����A��w�ւ̏��i�͂Ȃ��Ȃ��F�߂��Ȃ������B

�@���̊ԁA���u�А��@�w�Z�E�n���X���Ȋw�Z���J�Z���Ă���B

�@��w�n�����}����̂́A������i�吳���j�N�̂��Ƃł���B

�@�@����������ւ��鐭�{�̕��j�Ƃ��т��яՓ˂��J��Ԃ��Ȃ�����A���x�h��Ɂu�搶�炵���搶�v�ƕ]���ꂽ�V���̐l���ɖ����ꂽ�N�������W�܂�A���̂Ȃ�����A�h��͂��ߕ����a���E�C�V���e���E������Y��A�ߑ���{�̎v�z�E�����[�h����l�ނ�y�o���Ă���B

�@����A���s��w���㏑�L�����Ƃ߂����쏬�\�Y�́A��w�́u���Ԃɉ��Ă��V�𗘗p���A�V�ɋ���Ď��w�������v�ĊJ���ꂽ���̂Ƃ��Ȃ���͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����M�O�̎���ł��������B

�@�����ŁA����͖@�ȑ�w�̋����w���}���Ė�w�̋��s�@���w�Z�����삼���̏㋞�擌�O�{�̌����������P�O�i�������낤�j�ɊJ�����B

�@���Z�Z�i�����O�O�j�N�̂��Ƃł���B

�@�w���ɂ́A���s�o�g�œ������@�ȑ�w�����x�䐭�́A�w�Ăɂ͒��쏬�\�Y���A�C�B���Z�l�i�����O���j�N��w���݂����B

�@���삪���������]�̔鏑���ł��������Ƃ���A�������̎��m�u�����فv�̖��̂����Z���i�����O���j�N���肤���A����Ɉ���O�i�吳��j�N��w���𗧖��ّ�w�Ɖ��́A����Ȍ�A�@�w�𒆐S�Ƃ�����w��`���Ƃ��Ă������l�ނ̈琬�ɂƂ߂��B

�@�������Ė����O�Z�N�ォ��吳�ɂ����Ă̎����ɋ��s�̍�������͐����A�[�������B

�@�����Ă���ɔ��Ȃ��A���s�͖����Ƃ��Ɋw��E�����̓s�Ƃ��Ĕ��W���A�����Ɏ���̂ł���B

�@�@2�@���s�̏@���E top

�@�p���ʎ��i�͂��Ԃ����Ⴍ�j�^���Ǝ��@

�@���s�͓��A�����{�莛�ɏے������悤�ɁA�����e�@�h�̖{�R�̂���n�Ƃ��č]�ˎ����ʂ��Ĕɉh���Ă����s�s�ł�����B

�@�����ېV����A�V���{�͐_�������̐�������������A�_���̍������𐄂��i�߂悤�Ƃ����B

�@�������đS��������Ƃ���Ŕp���ʎ߂̉^�����W�J����̂ł���B

�@���̉^���̂��Ȃ����ݍ���Ɏw�肳��Ă��鋻�����̌d�����܁Z�~�Ŕ��p���ꂩ����A���邢�͕���݂̂Ȃ炸�����̐l�X�̐M���W�߂��������d���R�ɔR�����Ƃ����A���݂ł͍l�����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ��N���Ă���B

�@���s�̕������@����O�ł͂Ȃ��A�l�X�Ȏ��ɂ����Ă���B

�@�Ƃ�킯�A���̍����s�{���Ɍg����Ă����̂��J���h��ꠑ������ł���B

�@�_�������̔g�̒��ŋ����Ŕj�̋}��N�ƂȂ��X�܂Ō�葐�ɂȂ�悤�Ȏ{����Ƃ����B

�@���Ȃ݂�ꠑ��̂��̖ʂł̎{��������Ă݂�ƁA�܂��F�������@�̖P������ɏo���Ă���B

�@����͔���l��Z�Z�Z�~�Ƃ����@�O�Ȓl�i�̂��߁A�����肩�����A�����܂ł��̑s��Ȍ������c�錋�ʂƂȂ����B

�@����ɁA�����̋��s�{�͊J��ɗ͂����K�E���E���i�������j�E���i�͂��j�Ȃǂ���n�ƂȂ����喼���~�A�������~�ՂɐA���邱�Ƃ����サ���B

�@���R�A�L��ȕ~�n�������@�̋����ɂ����ꂪ�y�сA�����̎��@���ڎ�����K���A�����Ɖ������̂ł���B

�@�P�����̑O�ɂ���r�����̎���A����ꂽ���A�D���[�����s�ɏI���Ă���B�a�C�����̕�����Ƃ��ĘV��j���̐M���W�߂Ă������X�̑����@�i�������傤����j�̈���ɔ@�����ނ���{���ɉ^������A���M�̏�����ړI�ɁA���s�s���̒ҁX�ɂ���n�������Ƃ肱�킵�A�n�����i���������j����߂�����Ȃǂ�����B

�@�����̎{��͒P�ɍ��w�җ��̔p���ʎ߂Ƃ��������A�ނ���J����i�߂��ł̋��K�Ŕj�ł������̂����A�Ƃ�����A���̂悤�ȏՌ������������s�̕����E�͑傫�����h����̂ł���B

�@�����āA�₪�ĕ����E�������畧���̋ߑ㉻��}����v�h�����܂�Ă���B

�@�����̋ߑ㉻

�@�����̋ߑ㉻�ɂ����������肵���̂́A�^�@�ł���B���A�����{�莛�Ƃ��������N�ɋ��c�̋@�\���v�ɏ��o�����B

�@�����̒����ɂ́A�����g�D�����ߑ�c��������ꂽ�W��x���m�����Ă���B����A���m�����̐ێ�ɂ��ϋɓI�Ɏ�g�݁A�@��̎����S���G�˂����[���b�p���w�����A���m�̏@�����x�A�L���X�g�����Љ�ɉʂ��������A���邢�͕����w�E�C���h�N�w�Ȃǂ��w���Ă���B

�@�ꔪ�����i�����܁j�N��萔��ɂ킽��h�����̒��ɁA�ߑ㕧���j�ɑ傫�ȑ��Ղ��c�������n�ٗ��E�ԏ��A��E���������E�����@�E���c�@�����i�ȏ㐼�{�莛�h���j�A��J�����E�ΐ�w��E��Y���i�ȏ㓌�{�莛�h���j������B

�@�Ƃ��ɖ������{�ɐ��������𔗂������n�ٗ��ɂ��Ă݂Ă������B

�@�ꔪ�O���i�V�ۋ�j�N�A���h�����g�S�̐^�@�w�@�ɐ��܂ꂽ���n�ٗ��́A�����ɂ͑�F�S�R�Ƌ��ɔ��ɉ����ǂ�݂��^�@�m���̋���Ȃ�тɗm�����p�������B

�@�����ېV����ɏ㗌���Ė{�R�̉��v�ɐԏ��A���Ƃ��������B

�@�p���ʎ߉^�����N����Ⓖ���ɏ㋞���Đ��{�ɕ����ی�������A�����Ȑݗ��ɑ傢�ɐs�͂����B

�@�ꔪ�����i�����܁j�N�A�勳�@���ݗ������ƁA���w��̃t�����X���A���{�̐_�������������ᔻ�����������𐭕{�ɍL�����Ă���B

�@�A������ΐ�w���Ƌ��ɐ��������^�����N�����A�ꔪ�����i�������j�N���ɂ���������������B

�@����A�w�����V�_�x�킵�L���X�g�����̗��ꂩ����A����ɕ����̐Z����}�邽�ߔ��@�i�тႭ���j�Ђ��������A�����u�b���s�Ȃ��Ă���B

�@�ꔪ���Z�i������j�N���{�莛�̎��s�ƂȂ苳�c�̔��W�ɑ傢�ɐs�͂���̂ł���B

�@�����A�ېV���ɂ����镧�������̑��̌��J�҂ł���A���������E�����̑�Ȏw���҂Ƃ����邾�낤�B

�@���n�A�ԏ���V�i�̑m���ɂ�镧�������̓����́A���c�����ɂƂǂ܂炸�A�����̎Љ�ɐϋɓI�ɓ��������A�Ԉ����Ȃǂ̑��i�������j�h�~�A�č����q�i�������傤�����j�����݁A����ɊJ����}����k�C���ւ̕z���������J�n�����̂ł���B

�@����畧���W�҂̎Љ�Ƃ̒��œ��ɋ��s�ɊW�̂��鎖���Ƃ��ď@�嗧�̊w�Z�̑n���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�e�@�h�͂��ꂼ�ꎩ�h�̋��������̂��߉F����L���Ă������A��������ꂼ��w�Z�ɉ��g���Ă���B

�@���{�莛�͐^�@��w�i��A��J��w�j�A���{�莛�͑勳�Z�i��A���J��w�j�A�m���@�͕������w�Z�i��A������w�j�A�ՍϏ@�͗ՍϏ@��w�i��A�ԉ���w�j�A�^���@�͐^���@���s���w�Z�i��A��q�@��w�j�Ȃǂ��n�݂��ꂽ�B

�@�̂��A�����͑�w�ɂȂ�A���s���w��̓s�s�Ƃ��Ĕ��W����̂ɑ傫����^����̂ł���B

�@�������@�嗧�̊w�Z�͂���ɂƂǂ܂炸�A��ʎs���̂��߂ɒ��w�Z�⏗�w�Z��n�����A���s�̋���̏[���ɗ͂𒍂��̂ł���B

�@�������āA�����E�S�̂��ߑ�I�Љ�̐i�W�ɂ��킹�Đ����Ă������ŁA�����̐�ŏĎ��������@�̍Č����i�ށB�֖�̕ςŊD���i��������j�ɋA�i���j�������{�莛�ł́A�\���N�̍Ό��������A�ꔪ����i�����j�N�A���݂̌������Č����Ă���B

�@�Ƃ�킯�A�c���Ƃ䂩��̐[�����@�E��Վ��@�͓����J�s�ɔ����ꎞ�r�p�������A�ꔪ���Z�i������j�N�A�����̎��@�i�m�a���E���@�@�E����@�E�@�@�E���E�܉؉@�E��O�����j�ɉ������𐭕{���o�������������Ă���B

�@�����O�Z�N��ɓ���ƁA���{�莛�̐��V���V�������������߂�^�����N�����B

�@����ɑ��ČÉ͗E�E���쉩�m�E�����ĕ��̕������k���u��V�����^���őR����B

�@����A���{�莛�̑m�ł������ɓ��ؐM�͒E�@���Ė��䈤�^�����n�߂�B

�@����ɁA��Z���i�����j�N�A���c�V�ʂ��ꓔ���������A��Ε����E���ꕨ�E�����L�̋������������ȂǁA�����E�ɂ��V�����g��������̂ł���B

�@����ɁA���{�莛�ł́A���Z���i�����O�܁j�N�A��J�����𒆐S�ɒ����A�W�A�T������h���B

�@��s�������A�������T�E�Ìo�Ђ͂��ߏ������́A���������݂̂Ȃ炸�A�����A�W�A�j�����̏�Ŏ�����Ƃ����ł������B

�@���{�莛�̕��ʋ��Z�̊w���L�u�𒆐S�Ɉꔪ�����i������Z�j�N�n�����ꂽ�w���ȉ�G���x�����̍��ɂ͂��łɋ֎��╧���E�̊v�V��_����@���G�����瑍���G���ɂ����A�����Ɉړ]�������X�N�̈��Z���i�����O�l�j�N�ɂ́w�������_�x�Ɖ��̂��A�吳�E���a��ʂ��ăI�s�j�I���E���[�_�[�̖������ʂ��܂łɐ��������B

�@�����ɓ���L���X�g�������ւ����Ƌ��ɃL���X�g���̕z�������ɂ��߂��܂������̂��������B

���s�ɂ�����L���X�g���`���̒��S�ƂȂ����̂́A�V�����Ɣނ��n���������u�Ђł���A�ꔪ���Z�i������j�N�ɂ͂��łɏ㋞�ɎO�̋�����Ă��Ă���B

�@�܂��A�����ɋ��������Z���E�V�����E�������Ȃǂ̐V���@�����������N�ɂ͂��łɋ��s�ɓ����Ă������A�{�i�I�ȕz���������W�J�����͖̂�����������̂��Ƃł���B

�@�_���E�̓���

�@�����Ɋ����l�̏��w�q���W�ߓ��키���s�̐_�Ђ̖����ېV��̕ϑJ�����ɂ݂Ă݂悤�B

�@�ꔪ�Z���i�c���l�j�N�A�������Â̗߂��A�u�Ր���v�̐��ɕ����A�V���̏��_�Ђ�_�_���ɏ��������ނ�c�c�v�Ɛ_���̍������𐄐i���閾�����{�́A�܂��_�Ђɑ�����m���̊ґ��߂��o���Ƌ��ɁA�����̐_�Ђ̎Њi�Â����s�Ȃ����B

�@�ꔪ�Z���i�c���l�j�N�A���������_�_�����ՎЁA�����x�z��A�������ՎЂ̎O�ɂ킯���A�ꔪ�����i�����l�j�N�Ɏ���A�������Ђ̐��x���߂đS���ɂ���_�Ђ̂��Ƃ��Ƃ����������ꂽ�̂ł���B

�@���̎��A���s�̐_�Ђ̒��ōō��ʂ̊�������i�������������j�Ɏw�肳�ꂽ�̂͏��E�����E�j�R�����E�����E����E��ׂ̘Z�Ђł���B

�@����Ɋ������Ђɂ͔���E�~�{�E�M�D�E�匴��E�g�c�E�����E�k��e�Ђ��w�肳��Ă���B

�@�������Ė������{�́A�_�Ђ̊i�t�����������A�_���̐��P����p�~���C���������{���đS�_�Ђ����������B

�@�̂��A���{�̕��j�����������ɕς�_���̍����������}���Ȃ��������A�V�c���̊m���ɔ����_���͐��{�̎�����ی�̉��Ŕ��W����̂ł���B

�@�Ƃ��ɁA�����������Ή^���̕���ƂȂ������s�ł́A��Ƃ̎��𐋂����u�����J�鋞�s�����Ђ��������{�̎�ňꔪ���Z�i�����O�j�N���łɑn�������߂�ꂽ�B

�@���s�����Ђ̌����n�ɑI�ꂽ���R��R�́A�]�ˎ��㖖���ɂ���ꂽ�얾�_�Ђ𒆐S�Ɏu�m�̑��������������䂩��̒n�ł���B

�@�����ɂ́A�y���[���q�ȍ~�́u���`�����V���j�@�V�e�����j�˃����m�y���z�L�u�m�y�v�܁Z�Z�]�����J���Ă���B

�@�ꔪ�Z���i������j�N�ɂ͓����ɂ��������i���傤����A��A�����_�ЂƉ��́j���n�����ꍇ�J���ꂽ���A���s�����Ђ́A���{�̕ی�������A�܂����Ԑl�̎�ɂ���ė{���Ђ���������ێ��������ꂽ�B

�@���̂ق������ɓ����ĐV�����n�����ꂽ�_�Ђɐ����E�~�m�V�c���Ր_�Ƃ��锒���{�A�L�b�G�g���J��L���_�ЁA�D�c�M�����J�錚�M�_�ЁA����ɎO���������J�關�ؐ_�ЂȂǂ��n������Ă���B

�@�����͂�������������{���c�����h�̔O�������̒��ɋN�������߂ɑn��ꂽ���̂Ƃ����邾�낤�B

�@�����̒��ɁA�ꔪ����i�����j�N�A�����V�c�������J�s���Z�Z�N���L�O���đ��c���ꂽ�����_�{������B

�@�����_�{���H���ɒ��H�����͈̂ꔪ��O�i������Z�j�N�B

�@���傤�Nj��s�ł͑`�����������A�����J�s�Ƃ����Ɏ肩�痧�����������ł���B

�@�����ē�N���܂�̍Ό��������Ċ������������_�{���s���̑O�Ɍ��J���ꂽ�N�ɂ́A��l��������Ɣ������������ŊJ���ꂽ���ł�����B

�@��������ɔ�ꂽ�l�X�̌e���̏�Ƃ��ĕ����_�{�̎�h��̌����A���쎡���q���̒r���z�������V���뉀���S�Ȃ��܂������Ƃł��낤�B |

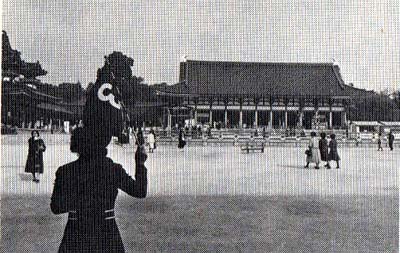

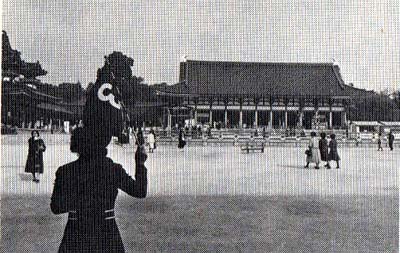

�����_�{��ɓa

|

�@�����̉̐l�A��a�c�����́A�u�a�i��ɓa�������F�M�ҁj�̍����\�ځB���E�ɘL����V������ē��~�ɓ���ׂ��B�����Ȃ�𑓗���Ɩ��Â��A���Ȃ�𔒌՞�Ɩ��Â��B���͂��ւǑ���v�s��Ȃ�B�o�����l�����Ĉ،h�̏�Ɋ��ւ��炵���B�c�c�v�ƁA��������̕����_�{�������B

�@���O���l���̓���҂��W�߂����̔�������A���s�����s�Ƃ��Đ��ނ����̂ł͂Ȃ��A�ߑ�I�s�s�Ƃ��ĐV�������܂�ς������Ƃ�S���I�ɐ�`�����ł������B

�@�����炱���u�H����������B�H�����s�̉Ԍ��B�����͎�����̋x�ɂ𗘗p���čs���B�c�Ɏ҂͖{�R�̊J���������Ƃ��čs���B�����s���B���l�s���B�a�m�s���B�i���s���B�V���L�ҍs���B��t���l�s���B�V���̐l�S���⋓���ē��C���𐼂��ւƌ��ӁB�v��搂�ꂽ�قǁA�����̐l�X��S������W�߂��B

�@�����ɂ͐̂����������ʊό��s�s���s�̎p������Ƃ����悤�B

�@�����V�c�i�̂��F���V�c��������j���Ր_�Ƃ��镽���_�{�ň�Z�������ɍs�Ȃ��鎄�Ղ�����Ղł���B

�@��������Ɏn�܂������ՁA�������ɋN�������_���ՁA�����Ă��̎���Ղ������ċ��s�̎O��Ղ������̐l�X���W�ߍ����̋��s�̔ɉh�������炵�Ă���B

�@�@3�@���̐��E

�@���s��d

�@�����`����L���鋞�s��d�́A�����A�����̂͂��ߍ��ɂ͎l�h�ɕ�����A���s�̔������ω����鎩�R�ƒ��a����敗�\�\���q�V�S�͂��̋��s�h��]���āu�����Ȃ鎩�R��`�v�Ƃ����\�\��z���Ă����B

�@�l�h�Ƃ����͎̂��̎l�̗��h�������B�܂���������肨����ߐ��Ɏ��萷�����삹�����h�A�~�R�����ɔ�����~�R�h�A�������t�ɔ�����l��h�A����ɑ����̕��l�n�q�Ɉ��D���ꂽ���̌n���ł���B

�@�����̗��h�́A���ꂼ��̉�d���J���Ȃ��甭�B���Ă����̂ł���B

�@�ꔪ���O�i�����Z�j�N�A������Ő݂���ꂽ�ȏ���|�ł́A���̎l�h���ꓰ�ɉ�L���s���̍D�]���Ă���B

�@�Ƃ͂����A�����̔��p�E���ӂ肩����A���q�V�S�������悤�Ɂu���p�E�ɉ����锭�B�͂����������Ȃ炸�B���̐i������ɖ��v�ł���A�ڗ����������݂͂��Ȃ������B

�@����ɑ����ĉ��q�V�S�͂����B

�@�u�V�l�����\������̒���́A������\�N�O��Ɏ���Ďn�߂Č��͂ꂽ��Ɏ�����B

�@�����ɋ��{��M�A��[�ʏ́A���F�������o���A���s�Ɋݒ|���A�K��~��̓��p���o���������B�v

�@�m���Ɏ��h�̗�������ފݒ|���Ǝl��h�̉��앶�Ȗ�̍K��~��̑��݂͋��s��d�̋ߑ�ɓ����Ă���̕��݂̏�ő傫�������B

�@�Ƃ�킯�A���s�{��w�Z�n�݂��������K��~��ł��邪�A�ނ̖剺�����̋��s��d���\���鑽���̉�Ƃ�y�o���Ă���B

�@�Ƃ���ŁA���s�ɂ����čŏ��̉�w�Z�ƂȂ������s�{��w�Z�̐ݗ��o�߂��݂Ă݂悤�B

�@��Z�����i�������j�N�A�܂������\�����Ɠc�\���������ݗ��̌��c�������s�{�ɒ�o���Ă���B

�@���ŗ��N�A�l�h���\���邩�̂悤�ɖ]���ʐ��i���h�j�A�K��C���i�l��h�j�A�v�ۓc�ęA�i�~�R�h�j�A���������i���j�̎l�����{�ɐݗ��̌��c�����o���A�悤�₭�n���̉^�тƂȂ������̂ł���B

�@���̂悤�Ȍo�߂���ݗ����ꂽ��w�Z�ɂ́A���@�i�~�R�A�l��h�j�A���@�i�m��j�A��@�i���j�A�k�@�i���h�j�Ƃ��ꂼ��̔h���\����Ȃ��݂����Ă���B

�@�ŏ��́A���s�䉑�����y�@���i���ゲ����j��a�����Ă�ꂽ���A�ꔪ�����i������܁j�N�A�D�a�ՁA���̌�A�䉑���A�m���@�A�g�c�㈢�B�i���݂������j���ƈړ]���A�������A���F��̒n�Ɉڂ����B

�@���̊ԁA���ׂ����s�s��w�Z�A���s�s���p�H�|�w�Z�ƕς��A���Z���i�����l��j�N�A�G����w�Z���V���ɐݗ�����A���t�ɒ|�����P�i�����ق��j�A�e�r�F���A�R���t������}���A���{�拳��ɂ����Ĕ�ނȂ��`�����Ȍイ�����Ă�̂ł���B

�@�����E�吳�E���a�̎O��ɂ킽���ċ��s�̓��{����\�����ƂƂ��ėL���Ȓ|�����P���������̂����̎�������̂��Ƃł���B

�@���P�����܂ꂽ�̂́A���s�̊X���Ă��쌴�ɂ����֖�̕ς��N�����ꔪ�Z�l�i�������j�N�ł���B

�@���Ƃ͓����̓�A��r�ʖ����H���l���́u�T���v�Ƃ����싛�̗������B�T���̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ���P�͓��R���������p���g�ł��������A��������˂������A�ŏ��l��h�̓y�c�p�тɂ��G�̎�قǂ����A�ꔪ�����i�����l�j�N�A�K��~��ɓ��債�Ă���B

�~��剺�̒��œ��p�����킵�A�t�F�m���T�A���q�V�S�̓����ɂ���Ă����炳�ꂽ�V���̊����̂��ƈꔪ�����i�������j�N�A����̒J����嶠�i�����傤�j��N��Ƃ��W�������i����сj������������A�����́w�G��p���x�ɑR����w���p�p���x�����s���A���ŁA�ꔪ����i������l�j�N�A�����A�O����ł�Ƌ��Ɋe�h�̐V�i��Ƃ��W�߂��S�N��Ƌ�y��������A���s�N�G�拤�i����J���ɂ܂Ŏ���B

�@�������̎����ɂ͋��s��d�̐V����������\�����ƂƂ��āA�u�L�������v�A�u�H�R���v�A�u�p���t�F�v���̖���𐧍삵�Ă���B

�@��A�n�����@�ɗm��ւ̊S���[�߁A�]���̓��{��ɂ݂�ꂽ�ʐ��ɂ�鎩�R�`�ʂ��Ƃ������蜂肪���ȗތ^���A�`�[���̕��Q�̍����ɂƂ߁A�V�����l������{��̒����`���̏�ɒz���A���{��̉��ǂɓw�߂��̂ł���B

�@����A���P�͊G����w�Z����ю�������ɂ����m�|���Œ�q�̎w���ɂƂ߁A�ނ̖�l�̒����獡���̓��{����\�����Ƃݏo���Ă���B

�@�|���̖�l�ɂ́A���R���ρE�����܉_�E�㑺�����E��c���A�E����|���E�����_���A���w�Z�ő���؊x�E�ތ�����E���c�����Y�E���{��ۂ炪����

�@���P�̕��݂��̂��̂��ߑ�ɂ����鋞�s��d�̗��j�ł���Ƃ����邾�낤�B

�@���đ吳���ɓ���ƁA���P�剺�̓y�c�����E����؊x�E����|���炪����n�싦����������A�]���̋��s��d�ɂ݂��Ȃ������u���m�ȗ��O�ƁA�V�������o�v�ɂ����{��̒Nj����s�Ȃ��Ă���B

�@����̍ۏo���ꂽ�錾���͂����B

�@�u���������m�n�|�p�i���B�@�\�j�R�b�e�����j�A���Y�B�����쐫�m���j�[���e�l�ԃm�^���������V�A���������o�m�ʃj�����e�����m�����j���O�X�v�ƁB

�@���̋X����������A����n�싦��ɏW�܂����V�i��Ƃ̈ӋC���݂����������邾�낤�B

�@���ہA���̉�ɏW�܂������A�E�؊x�E�|���E�匴�����͂��̎����ɔނ�̑�\��Ƃ������ׂ����𐧍삵�A����Ȍ�̓��{��̗����̊��z�����̂ł���B

�@�S�H�Z�|�̓W�J

�@���s�̍H�|�E�ɐV�����g�������悹��̂́A������Z�N��ɓ����Ă���ł���B

�@����܂ł́A�������N�ȗ��̋��s�{�𒆐S�ɐB�Y���Ƃ̂��߂̋ߑ�I�Z�p�̏K�����D�悵�Ă����B

�@�D�a�E���a�̐ݒu�ɒ[���A������Z�N��ɐݗ����ꂽ���s���K�u�K���A���s�s�������펎�����A���邢�͗F�T�}�ĉ�A���s���H��́A�V���������Ă������[���b�p�̐i�Z�p�̋���E�����̂��߂̂��̂ł���A���s�������̓����ɐϋɓI�ł������̂́A���w�D�A���Ă��͂��߂Ƃ���`���Y�Ƃ̋Z�p�v�V��ړI�Ƃ�������ł���B

�@���̂悤�ȏ̒��ŁA�{������x���邢�͔��`���Ԃ炪�����̖��i�ݏo���Ǝ��̍H�|�̐��E��z�����`���́A���s�s���p�w�Z�ɐ}�ĉȂ���ю��H�Ȃ�ݗ�����Ɏ���A�H�|�E�ɂ��V���������������B

�@�����Ĉ��Z���i�����O�܁j�N�A����⑾�E��䒉�E�ߊ��߈��̐V�����w���҂��}���A���s�����H�|�w�Z���J�����ɋy�сA���s�̍H�|�E�ɂ��V�����������N����̂ł���B

�@�܂����N�ɂ́A�}�ĉƂƓ��|�Ƃ̌𗬂�}�邽�߂̗V��������������A���Ŏ��|�̋������A���D�ł͓��y���̌������݂Ă���B

�@����I�ɍ�i�̓W������s�Ȃ��A��i������ʂ��Č|�p�I������s�Ȃ��Ă���B

�@�������āA������i�吳��j�N�ɊJ���ꂽ�_�����Ȏ�Â̓W�����i�_�W�j����̉���Ƃ��ċ��s�̍H�|�E�͔��W���Ă����A������i�吳���j�N�A�ԓy�Ђ̌������݂Ă���B

�@����͂��傤�ǁA���{��Ŏ��V�i��Ƃ������̕����ɂ������炸����n�싦��������������Ɗ���������B

�@�W�܂��������o�[�́A�핔�혟�E�͍��K�V���E���؈�䇂瓩���펎���g���o���V�i�̓��|�Ƃ����ł������B

�@�吳���N���܂Őԓy�Ђ̊����������A���̌㐊�ނ��Ă��邪�A���R�̔��̐[�����e���̈��������ĒT�����A�i���ɖłт������Ȃ�|�p�Ɉ˂��ĕ\������Ƃ��v�Ƃ����咣���������Č|�p�^�����N�������Ӌ`�͑傫���Ƃ����邾�낤�B

�@���s�̗m��E�́A���Z���i�����O�܁j�N��䒉���A���s�����H�|�w�Z�����Ƃ��ē�������������}���ɋ�������B

�@�������p����������ē��{�̗m��̔��B�ɐ�ڂ�������䂪��N���܂�̃t�����X���w���I���ċA����������̂��Ƃł���B

�@���s�ɂ���ė������͑����A����@�m�挤���������@���ɐݗ����A���{�撆�S�̋��s��d�ɕs�����������Ă����m��Ƃ̎w���ɂ������Ă���B

�@���̖傩��A�ߑ���{�̗m��Ƃ��\����Έ䔐���E�{�����O�Y�E����]���Y�炪�o�Ă���B

�@���{��̒|�����P�E�m��̐�䒉�A���̓�l�ɂ���āA���s�ɂ�������p�E�H�|�͈�i�Ɣ���Ƃ����邾�낤�B

�\�́@�Ós�̖��� top

�@�@1�@�Љ�^���̓W�J

�@���I�푈�Ƌ��s

�@���Z���i�����O���j�N��Z���A���I�푈���N�����A���s�ł����X�o�����m�𑗂�o�����B

�@���̐����݂�ƁA�����ғO�Z�Z�Z�l�A�]�R�ғ��܁Z�Z�Z�l�A�����Đ�v�҈ꔪ��l�l�ƂȂ��Ă���B

�@�R��e�S�o�g�҂͑��̑�l�t�c�ɑ����A���B�A��R�̉��A����ɓ]�킵�ĕ�V�̉��ɏ]�R���Ă���B

�@�펞���̋��s�s���̐����͑��̒n�����l�A���łɂ����łŊy�Ȃ��̂ł��Ȃ������B

�@�Ƃ��ɁA��Ƃ̑单����푈�ŒD��ꂽ�⑰�̐����͔ߎS������߁A���̂��ߋ��s�s�ł́A�J�피�N��ɌR�l��Ƒ��A�Í��ƒ��ΏۂɌ˕ʐł̖Ə����s���Ă���B

�@���N�O�ɂ́A���f�Ս�����Ђ��|�Y�������ߍ���s�ł��������s���H��s�A������s���Ŏ�t���������N����Ƃ�������Ɋׂ������s�̌o�ϊE�ł���B�s���̉��݂Ȃ��܂܊J����}�����o�ϊE�������ނ����Ō����傫���A�َq�����A����`�Ȃǂ̌R���Y�ƂɊ֘A�̂Ȃ�����ł͒��������Y�����������A�����œ����l�X�̐������������Ă���B

�@����ɐ��{�͐��̒��B�̂��ߒn�������܂̎x�o���ɗ͂���߂�������j���Ƃ�A���̂��ߋ��s�{�łُ͋k�������s�Ȃ킴��Ȃ��Ȃ�A�s���̐������̌�����͂���{��͌J�艄�ׂ邱�Ƃŋ��n�̑ŊJ���s�Ȃ��Ă���B

�@���������ɑ���̋]�������߂��푈���I������ƁA�s���e�n�Ő폟�j���A�s�s�Ȃ��Ă���B

�@����A���̍u�a�����߂���卑���^���������𒆐S�ɋN�������B

�@����J�đŎ����Ƃ������呛����ł���B

�@���̓����́A���l�E���E���É��E�_�˓��̎�v�s�s�ɑ����Ŕg�y�����B

�@���s�ł����Z���i�����O���j�N�㌎�Z���A���s�s��听��h�c���̔��N�œ��I�푈�u�a���Ε{�����ꖜ��Z�Z�Z�l�̎Q��҂��W�߁A���蔎����قŊJ����Ă���B

�@���������s�ł̓����́A�u�r�^�V�L�ߌ��m�������׃X�j�����Y�A��������{�҃A���e���V�N�����Z�V�j�A���Y�A�ꎞ���N�҃m�����ȃe�W���Z�V�j�~�}�����v�i���O���E��A���s�{���I���NjL���j�Ƃ�����ԂɂƂǂ܂�A�����ނˁu���m���i��̒��~���U��F�M�ҁj��O�s�ǃm�k���ԃj�������������j�W�}�������m���s���׃Z�V�҃A���V�����������X���j�����X�A�{�{�j���e��c�����j�o�߃Z���v�i���O�j�B

�@�吳�f���N���V�[�^��

�@�N������������吳�ւƕς�鍠��萷��ɂȂ����쌛�^���̉e���������A���s�ł����s�����N���������A�f���N���V�[��v�������O�I�����^�����W�J���Ă���B

�@�������ꎟ�쌛�^���ƌĂ��^�����N�����̂́A������i�吳���j�N��A���R�̓�t�c���ݗv�������ۂ������������t�ɑ��āA���R���������㌴�E������C�����ē|���A���B���̌j���Y�ɑg�t�𖽂������Ƃɒ[����B

�@���̎��A�����̑��}�ł��������F��͓}�������āA�����̉��\����A�����Ɍ����i������J�����B

�@�u�����i��A�J���Ŕj�v���X���[�K���Ƃ��邱�̉^���ɁA���I�푈�u�a��Ή^���ȗ��A�����ӎ��ɂ߂��߂����O�������A�S���I�Ɍ������Ă����̂ł���B

�@���s�ł̉^���̊J�n�́A�����A��������₨����A���N�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł���B

�@���F��A�����}�̐N�}���𒆐S�ɂ܂��A�ؒÒ��A���������̕{���ʼn�����n�܂����B�₪�ė��}�̐N�}������g���āA�u���������̍ϔ��ɓw�͂��{�s�s���̊v�V����}�v���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��鋞�s�����S�N�����������Ɏ���A���s�ɂ�����쌛�^���͍ō����ɒB����B

�@���s�����N��́A��せ�O�i�吳��j�N�ꎵ���A�s���O����n��̐N��قŔ�����J�����B

�@���̂Ƃ��W�܂����ꖜ���܂�̌Q�W�́A��ꂪ��������ɋy�щ�����𒆎~�ɂȂ��A���X�Ɂ@�u�~�R�ցI�~�R�ցv�Ƌ��тȂ�������ɂ�������s���s�i���n�߁A���̊ԁA�����h�Ɩڂ��ꂽ���o�i�Ђ̂Łj�V���ЁA��m�V���Ўx�ǁA������y����c�m���M�O�Y�A��������c�m�l�����N������܂��A�e���Ōx���̌x�@���Ǝs�X�킳�Ȃ���̏����肠�����J��Ԃ��Ă���B

�@���̓��̏Փ˂ő����̕����҂��o���A�܂��ߕߎ҂���Z�Z���߂��ɂ̂ڂ��Ă���B

�@���ꔪ���ɂȂ��Ă����̑����͂����܂�Ȃ������B���̖��O�̍��g�ɓ��h�������s�����N��ł́A�����\�肵�Ă���������𒆎~�����ɂ�������炸�A�O�����l�A����l�Ƃ����s�����~�R�����ɏW�܂�A�s���s�i�̓r���A�O�铯�l�A�����h�Ɩڂ�����e�����P�����쌛�̂̂낵���������̂ł���B

�@�Ƃ��낪�ꌎ��Z���A���F���^�}�Ƃ��ĎR�{�����q���t����������ɋy�сA�^���͋}���ɑޒ����Ă������B

�@���S�l�Ƃ��������ҁA�Ȃ�тɑߕߎ҂��o�������O�ɂ͐��F����͂��߂Ƃ��鐭�}�̂��̑Ë���O�ɂ��ē���Ƃ��낪�Ȃ����������ɖ��͊��ɏP��ꂽ���낤���A����ȏ�ɁA�����I�����ӎ��m�Ɏ��_�@�ƂȂ����B

�@���̎����̋��s�ł́A������i�����l�܁j�N�����O�Z�����䂵�������V�c�̑呒�A�Ȃ�тɑ吳�V�c�̑��ʗ炪�s���̊Ԃő傫�Șb��ƂȂ��Ă���B

�@�����V�c�̌�˂��I�ɌS�x�����i��������j�Ƃ��邱�Ƃ����肷��Ɠ����ɁA�����ېV�Ȍコ�тꂽ�n���̕������͂ɂ킩�Ɋ�������߂����B

�@�����ł̑呒���s��A������i�吳��j�N�㌎��l�ڗ�l��Ԃ��o�}���鋞�s�{���͒��������������䎛�̍��C�����}�ɗy�q�i���傤�͂��j�������̂ł���B

�@����A�吳�V�c�̑��ʗ�́A������i�吳�l�j�N��ꌎ��Z���A���s�䏊�����a�łƂ�s�Ȃ��A������L�O����e��Â����\�\���k�S���̌��݁A�z�e���g�[�A�L�O����Ȃǁ\�\���v�悵�ċ��s�̐V���Ȕ��W���������̂ł���B

�@���̎��A��T�L�O�̔�����̌��ݗp�n�Ƃ��ĉ������������s�{�ł́A��A�O��Ƃ̊�t�đ�T�L�O�A�����i�����s�{���A�����j�����݁A����l�i�吳��O�j�N�J�������B

�@�F����s�x���̌���

�@�u�F�b�I���ϓI���͌����I�c�́v�Ƃ��āA������i�吳���j�N�����ɗ�ؕ����ɂ���Č������ꂽ�F������A�����l�N�ڂ̈���Z�i�吳�܁j�N�ɂ͉�����Z�Z�l�A�x�������L����܂łɐ������Ă����B

�@���������́A�J���҂̒n�ʌ���̂��ߘJ���Ҏ��g�̏C�{���d��F�����������������A�������̍��ɂ́A�ϋɓI�ɘJ�������̈ێ����P�̂��߂̓������n�߂��B

�@���s�ł��̗F����̎x�����ŏ��Ɍ������ꂽ�͕̂��ߍH���ł���A������i�吳�l�j�N�ꌎ�̂��Ƃł���B

�@���s�s���ł̎x�������́A���ꎵ�i�吳�Z�j�N�ł���B

�@���ߍH���̊������ł��X�����s�Ȃ�ꂽ�����ł�����B�x���������s�Ȃ����̂́A�s���ł��L���̋ߑ�I�H����������d�@������Ђ̘J���҈�ܓł���B

�@����ɂÂ��ċ��s���o�V���ЂɎ�����������ꂽ�B

�@�����ē��N�܌���ܓ��A�����d�@�̎x���𒆐S�ɗ�ؕ������}���ėF����̋��s�x�����������ꂽ�B

�@���̎��A������l�Q�����Ă������s���̊w�����R�`�O������x�����ɑI��Ă���B

�@���̑��̖����ɂ͉����d�@�̏n���H�z�{��g�A���c��o�炪�I�o���ꂽ�B

�@�w���ł��鍂�R���x�����ɑI�ԂƂ����͓̂��˂Ȋ��������邪�A���̎����łɍ��R�`�O�́A����w���̐��k����������ʂ��Ė����`�̊����ƂƂ��ėF�������ɒm���Ă����B

�@����w���̐��k���������Ƃ����̂́A���ꎵ�i�吳�Z�j�N�O���A���̓��t�������t�̔�����e�N���ė����v�z�̕��y��}�邽�߁A���R�͂��ߌÕ{�t�F�E�c�����b�E�Óc����E��c���s�̌ܖ��٘̕_�����������𒆐S�ɐ��k��������J���A�������ɔ��W���������������B

�@��w���ǂ́A�w���̉����������܂镶���Ȃ̕��j�ɂ����đ���������̒��~�𖽂��A����ɔނ����w�����ɕt�����B

�@����ɑ��Ė@�Ȃ̋����ł������͏㔣�E���X�ؑy��E�c���ю��E�͓c�k�Y��̐i���I�����`�҂́A������i�吳��j�N�̑��������ʂ��Ċl��������w�̎����E�w��̎��R�̐N�Q�Ƃ��ē��ǂƑΗ��B

�@���̂��ߏ����͌P�r�i�����j�ɂƂǂ܂����̂ł���B���R���x�����ɑI�ꂽ�̂͂��̒���̂��Ƃł������B

�@�Ƃ���ō��R�`�O�ł��邪�A���������̋��s�̔��W�ɑ傢�Ɋ�^���������h���̎O�j�Ƃ��Ĉꔪ����i������܁j�N���܂ꂽ�B

�@�܍�������Љ�^���ɊS�������A�ꎞ�͊w�Ƃ��̂ċ~���R�̎Љ�Ɗ����ɔ�т��ނ��Ƃ��l���قǂł������B

�@���呲�ƌ�́A�F����x�����Ƃ��ċ��s�̘J���^�����w�����A����E����A���̊v�V�s���Ƃ��ċ��s�s���Ɍg���Ă���B

�@����ɂ��Ă͎��͂ł݂邱�Ƃɂ���B

�@������̗F����s�x���́A�@�֎��w�J���y�Y�Ɓx�̔z�z�̂ق����勳���͂��ߐi���I�m���l���u�t�ɏ����A���������J���A�Q���s���̉�����ӂ₵�A���N�ꌎ�ɂ͐��w�x�������s�x������Ɨ����Ă���B

�@���s�ɂ�����đ���

�@���ꔪ�i�吳���j�N������O���A�x�R�̋��t�̍Ȃ������ĉ������ɔ����ċN�����đ����́A�܂������܂Ɋe�n�Ɋg�������B

�@����́A���{�̃V�x���A�o������Ŏn�܂����ď��l�̓��@�ɂ��A�Ă̒l�i���킸�����N����̊ԂɈꋓ�Ɉ�E�ܔ{�ȏ�ɍ����������Ƃɒ[����B

�@���s�ł��A���̔N�̈ꌎ�ɂ͈ꏡ��ܑK�ł��������̂��A�����ȍ~�l���K����ǂ�ǂ�l�オ�肵���ɌO�K�ɂ܂ō������Ă���B

�@�����āA�x�R�ł̑��������V���܂ł��A�u�ǂ����Ă��ĉ������邩��Ă������̂�������ʁA�J��ĉ���@���Ԃ����������B�ĉ���@���Ԃ�����S�����Ă����Ă��܂������������ɑ���Ȃ��v�i�w���o�V���x�吳���N��������t�j�ƁA�������������d���ł������B

�@���̂��ߓ��o�V���͐V�����@�ᔽ�ɖ��ꔱ���킳��Ă���B

�@���s�ő������N�����͔̂�����Z���A�s���̓������̏Z���𒆐S�ɉ�����т̕ĉ��O��˂��P���Ă���B

�@�����ɂȂ�ƁA���̑����́A�c���E�����J�E���O���E���O������ѐ��w�n��Ɋg����A�s���e���Ŕ������߂��A����[���݂�����ĉ����P��ꂽ�B

�@����ɑ��ċ��s�{�ł͒����ɌR���h����v�����A�R���̏o���������đ����������߂����A�s���̕x���L�͎҂��W�߂ċ����~�ϒc��g�D�A�܂��O�Ă̈�������s�Ȃ����B

�@���̑����ŗ����ɂ͎������t���|�t�A�����ɑ��Ƃ���ꂽ���h�i�͂炽�����j���t���g�t�����ɋy�сA���̑����͎��܂����B

�@���̎��A�����ŗ���������O�̒��ɁA�u�͂�����ƃf���N���V�[�����Ԃ悤�ɂȂ����B�N�̖�ł��J���J�肪��̗��s�̂悤�Ɏ�グ��ꂽ�B

�@���܂ʼnA�ɂ�����Ă������̂��A�}�ɕ\�ʂɊ���o���n�߂��i���R�P�V���u���ʂƓ����Â��āv���j�̂ł���B

�@����Ȍ�A���s�ł��A�Љ�^���������ɂ���Ђ낰���鎞���ɓ���B

�@�J�w��̌���

�@����A���R�`�O�������̐���̊w�������́A���V�A�v���A�đ����Ƃ�����ɕq���ɔ������A�Љ�ւ̊S�����߂��B

�@�����Ĉ��ꔪ�i�吳���j�N��Z���A����A���嗼�٘_���A���剉������_�@�ɁA�F����̗��_�I�x�������邽�ߍ��R�`�O�炪�A��y�ɂ����鐅�J���O�Y�E�����O�Y�E�����뎟�狞��@�Ȑ��𒆐S�Ƃ���J�w��������������B

�@�J�w����ɂ�����邱�Ɠ���A���吶�𒆐S�ɋg��쑢���w���҂Ƃ���V�l��A�E�������c�̘̂Q�l��Ƃ̗����������������Ɍ������ꂽ�B

�@�V�l��Z�b�������g������ʂ��ĎЉ�ɐϋɓI�ɐi�o���ĉX�������������̂ɔ����āA�J�w��̊����́A�������������F����_�˘A����̉�����ɎQ�����铙�̂߂��܂������̂����������A������̎Љ��茤����̈���o�Ȃ������B

�@�J�w��̗��_�I�w���ɂ��������̂́A��������@�Ȃ̋��������Ă����͏㔣�ł���B

�@���̎��̉͏�͂��łɑO�N�Ɂw�n�R����x�����s���A�Љ�I�n���ɐ[���S���Ă������A�w�Љ��茤���x�̊��s�ɂƂ肩���������������ɖڗ����������݂͂��Ȃ������B

�@�đ����O��̘J�����c

�@�đ����i���ꔪ���吳���N�j��O�シ�鎞���̋��s�ɂ�����J�����c�́A�F����s�x���̌����Ƃ����܂��Ă������Ɋ����ɂȂ��Ă����B

�@���̂��ߋ��s�{�ł́A������i�吳���j�N�ꌎ�A�J�������������ݒu���Ă���B

�@���̒�����͘J�g�Ԃ̕����������������A�u�����a���v�ɂƂ߁A�u�ߓn���ɉ����鐶�Y�g�D�̊댯��h�~�v���邽�߂̂��̂ł������B

�@�܂����{�Ƒ��͌x�@���Ǔ���P�ʂɂɋƉ���������A�J�g�̋���������J���҂̈Ԉ��E���_�i�������イ�j�ɂƂ߂�{����s�Ȃ��Ă���B

�@���̂悤�ȏ̒��ł��������F����x�����������������d�@������Ђ̘J�����c���N����̂ł���B

�@���̑��c�͒P�Ɉ��Ƃ̑��c�Ƃ��������A�ނ��낱�̎����̋��s�̘J�g�Η���[�I�ɕ������̂ł���Ƌ��ɁA���s�̘J���^���j��A�ꎞ����悷�鑈�c�ł��������B

�@�ꔪ�����i�����ꔪ�j�N�ɑn�Ƃ��ꂽ�����d�@�́A�吳�N��ɓ���Ƌ��s�����Ă̋ߑ�I�{�݂����H��Ƃ����܂łɐ������Ă����B

�@���������̌o�c�̎��͌Â��A�E�H������l�Ԉ������Ȃ��o�c�҂̎p�����E�H�̕s���������Ă����B

�@������i�吳���j�N�l���A��l�̐E�H����w�ʊw�̋�����Ђɋ��߂����Ƃ����������ɕ������n�܂����B

�@�F����̍��R��̂Ƃ�Ȃ��ł��̎��͈ꉞ���E�����̂ł��邪�A���N�����A�ĂјJ���ԂŒ������߂��蕴�������̂ł���B

�@���̎����F����E�H�����ɓ�������i�X�g���C�L�j���ꎞ���T���邱�Ƃ����F��������ɓ������B

�@�ŏ��͐T�d�ȑԓx���Ƃ��Ă����F������A���N�����l���A��؉�̓��������������ɉ�Ђƌ��ɓ������B

�@�F�����J���g���Ƃ��ĔF�߂Ȃ���Б��̋��d�ȑԓx������A���͌���A�����A�F����͑�����Ɛ錾���s�Ȃ��Z�܁Z�����܂肪����ɎQ�������B

�@�Ƃ��낪�A������Ƃɓ����������̐[�X�A���R��Ɛe���������ؕ����Ƃ͓���̓������ł����������{�x�@���������҂̒���ɓ���A���ĊJ�����܂����̂ł���B

�@���̌�����̌����ւĈꉞ���c�͎��E���ꂽ�B���̑��c���w�������F����ł́A���̑��c�̎哱�͂��߂��荂�R��Ɖ��R�V�S�厖�̊ԂɊm��������A���c�I������A���R��͓��c�������ɉ�E�����C���ċ��s���������B

�@���̌サ�炭�̊ԁA�F����͑g�D�I�ɉ�łɋ߂���Ԃ̂܂܍����̎�����}����̂ł���B

�@�����Ђ̌���

�@���{��`������A�吳�f���N���V�[�^�����X�����W�J����鎞���A���s�ł����̒n�����l�A�J���ҁA�w���̒�����V�������̂����߂�^������Ăɉ�Ԃ����B

�@���̒��ɁA���s�ł̕đ����ň�Ԑ퓬�I�ɗ�������퍷�ʕ�����������B�����N���A�����Ȃ����ʂŋꂵ��ł����l�X���B

�@�đ����ł߂��߂��N�w�𒆐S�ɁA�]���́u����I���ʓP�p�v��i�߂�Z�a�^����r���A�u�������̎����I�^���v�����߂鐺���}���ɍ��܂��Ă���B

�@�����Ă������������̒��ŁA��{����Y�E�������g�E������ɂ�鐅���Аݗ����݂�̂ł���B

�@�@������i�吳���j�N�O���O���A���s�̉������őS�������Ђ̑S�����J���ꂽ�B

�@�@��������^���j��A�ꎞ����悷�邱�̗��j�I���ɂ́A�ޗǁA���͂��߂Ƃ���e�n������Z�Z�Z�l�ɋy�ԎQ���҂��݁A���s�̓�~�g���c���ɑI�o���đn�����ɂӂ��킵���M�C�ɂ��ӂꂽ�c�_������Ђ낰���A�j�́A�錾�A���c���̑����ꂽ�B

�@���̎��Ɍ��c���ꂽ���e�́A�����鍷�ʂɑ��ēO��I���e�������ē����A�������{�莛�̑ԓx������ɂ��@�X�̍s�����N�����Ƃ�����_�ł������B

�@�����ē�~�g������ψ����ɑI�ѐ���̂Ȃ���Ă���B

�@����Ȍ�A�e�n�ő��X�����Ђ̎x�����������ꂽ���A���s�ł����Y���d�E���c�P�V����𒆐S�ɁA�ݗ����̗����ɓc���x�������s�{�A����Ƃ��킹�Đݗ�����Ă���B

�@���̌�A�������̋��̓������ǂ�Ȃ���������^���͐i�߂��A����E����͕�����������������Ђ̓`�����������A��������^�����ɂȂ��Ă���B

�@�@2�@�V���������̋��� top

�@�V��

�@�����̏��߂ɋ��s�Ŋ��s���ꂽ�V���ɂ́A�w���s�V���x�i����ܔN�A�����V���Ёj�A�w���s�����V���x�i�������N�A���ŏ��Y����j�A�w���s�����v��x�i���N�A��A�w���s�V��x�A�w���s����V��x�A�w���O�d��x�Ɖ��́j�A�w���o�V���x�i�����ꔪ�N�A�����O�Z�N�A�w���s���o�V���x�Ɖ��́j������B

�@�����͐��_���S�̂�����u��V���v�Ə̂���ꂽ���̂ł���B

�@�L����ʏ�����Ώۂɐ�����b�A�|�\�E�̘b�����邢����u���V���v�ɂ́A�w�����V���x�i������Z�N�j�A�w�����G���V���x�i������O�N�j�Ȃǂ��������B

�@�ߑオ�i�ނɂ�A�V�����s�s�s���w���`������V���w�ǎґw���g����B����ɔ����A�w�����V���x�w�����V���x�Ȃǂ̑S�������Z�����Ă���̂ł��邪�A���s�ł͂����ɕ���Łw���o�V���x���n�̗������������������s�Ȃ������ɓǎґw���ӂ₵�Ȃ��狞�s���\����n���V���ɐ������Ă����B

�@����E��펞���̈��l��u���a�v�ÔN�A�ꌧ�ꎆ�̐��{�̕��j�ɂ��w���o�V���x�́A�w���s�����V���x�i�吳��N�A�[�����Ƃ��ĐV�������s�j�ƍ������āw���s�V���x�Ɖ��̂��ꂽ�B

�@�f��

�@�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�A���{�ŏ��߂ĉf�悪�Љ��Ă��邪�A���������A���s�ł͈�����Y���t�����X����f�ʓ����������A��m���l�������Ď��ʉ���J���Ă���B���̎��͓d�����Ƃѕs����ɏI�����Ƃ����B����Ȍ�A�f�拻�s�ɏ��o������ł͂��邪�A���s�̘A���ł���C�������A��̌���������i�V���ɈϏ����ĉf�悩���������Ă��܂����B

�@�p��������ɋ��s�{�o�i�ψ��Ƃ��ăt�����X�ɔh�����ꂽ㒍b���V���́A���̎��f�ʓ���ꎮ�������A��A���c����������ēƎ��ɉf�拻�s���s�Ȃ��Ă����B���̍��̉f��͐��A���t�B����������ł������B���������I�푈�̐폟���[�h�ɗN���s���ɐ�L���A���I�푈���������L�^�f�悪�D�]���ĂсA�����ɔ��W�A�������N�ɂ͋��s�ł������ʐ^�i���̍��A�f��͂����Ă�Ă����j�̏�݊ق����X�Ɛ��܂�o���̂ł���B

�@��k�̓d�C�فA���{�فA���w�فA�V���ɓd�C�قȂǁB

�@�������ĉf�悪�s���̌�y�ƂȂ�ɔ����A�A���t�B���������ł͊Ԃɍ���Ȃ��Ȃ�A�₪�ē��{�ł��f�搻�삪�q��ȎO�ɂ���ĊJ�n�����B

�@�q��ȎO�́A�ꔪ�����i�������j�N�A�O�g�R�����ɐ��܂�Ă���B

�@���͈ېV�̂����R�����̑������Ƃ߂�����Ăł���A����̍����Ƃ��c�ޖq��Ƃ̗{�q�ƂȂ�A���̍��͐��w��{���̋��������Ƃ߁A�邩�ɉf�搻��ɏ�M��R�₵�Ă����B

�@㒓c�i�V���̈˗����������q��́A���Z���i�����l���j�N�A������{���̖��҂��g���u�{�\������v���B��A���ŁA�u�����`����K���i�����݁j�v�u���������_�i�ق܂�j�̍��v�Ȃlj̕���ő哖����Ƃ�����ڂ̂��̂��B�e�����̂ł���B

�@���̍��A���㏼�V�������o�����q��́A���V�����剉�j�D�Ƃ��ē����ɕx���o�ɂ��u�`�����o���v�f����B��u�ڋʂ̏������v���Ə��V��������l�C�X�^�[�ɂ����B

�@������i�吳���j�N�A�����ɂ���ē��{�����ʐ^��������i�����j������ꂽ�B

�@���Ŕ��䏼���Y�E��J�|���Y�Z��ɂ���ĊJ���ꂽ���|�����Ђ��f�搻��ɏ��o�����B

�@�֓���k�Ќ�A�����͈ꎞ�B�e���𓌋�������苞�s�̑叫�R�Ɉڂ����B���|�͉����ɎB�e����݂��Ă����B����ɓ������Ɨ������q��́A����O�i�吳���j�N�A�}�L�m�f�搻�쏊���������A�����@�ɎB�e�����������B

�@�������ċ��s�Ɋe�����Ђ̎B�e�����W�܂�A�f��̃��b�J�ƂȂ�A������u���m�̃n���E�b�h�v�ƌĂ�A�㓌�ȎO�Y�E��͓��`���Y�E�����\�Y�E�ђ����Y�i�̂��̒��J���v�j��A�������̖��D�݂������B

�@�������ĉf��́A�吳�E���a��ʂ��Ďs���̌�y�Ƃ��čL���y���܂�A�f��ق��W������V���ɂ͖�������ɂ܂��ē��킢�A���s��̔ɉ؊X�Ƃ��Ĕ��W����B

�@�J�t�F�[�����s�ɐV�o�ꂷ��̂����̍��ł���B

�@�R�[�q�[�A�y�H�𒆐S�Ƃ���J�t�F�[�͎荠�Ȍe���ƒk�b�̏ꏊ�Ƃ��Ċw���̊ԂŐl�C���A�}���ɕ��y�����̂��A�����̑�w��L���鋞�s�Ȃ�ł͂̂��Ƃł������Ƃ����悤�B

�@�@3�@�푈�ւ̓� top

�@���Z���Q�̔g�y

�@���a�Ɖ�������Ă܂����Z�����܂肵���o���Ă��Ȃ����ꎵ�i���a��j�N�����A���s�ł͕{���̕�R���𒆐S�ɖk�O��n���ő�n�k���N�����B

�@���̎��̒n�k�̂����܂����́A���ҎO��܋�l�A�Ɖ��̑S��܂��͑S�ĘZ��܌܌˂Ƃ�������������킩��ł��낤�B

�@����ɑ����āA���̔�����̎O����l���A����i�킩���j�玟�Y���t�̑呠��b���Ƃ߂�Љ������i�Ȃ��͂�j�̎������ɒ[���ċ��Z���Q�����������B

�@�Љ������͋��s�I�o�̌�����̑�c�m�ŁA���E�ɓ���܂œ��{�����ی��̎В��Ȃǂ��C�������̎��Ɛl�ł���B

�@�n�Ӌ�s�j�]�̕Љ������̔����ɂ��A����s�Ŏ�t���������������x�Ƃ����s���e�n�ő��o�����B

�@���̎��A���s�ł������s�A�ߍ]��s�A�\�܋�s�Ȃǂő����Ŏ�t���A�x�Ƒ������������A���s�̌o�ϊE�͍����Ɋׂ����̂ł��邪�A����͂����Ɏ��E���ꂽ�B

�@�����Ă��̑��������������ɋ��s�ɂ�����ꗬ��s�̈ʒu�͍��܂����B

�@���̓�̎��Ԃɏے������Â��������ŋ��s�s���͐V������}����̂ł���B

�@�������A���Z���Q�ɂÂ��ċN�������E�V���Q�i����ぁ���a�l�N�j�͊֓���k�ЈȌ�܂��\���������Ă��Ȃ����{�̌o�ϊE�ɐ[���ȉe�����y�ڂ��A�����̓|�Y��ƂƎ��Ǝ҂��J���i��������j�ɏo�����̂ł���B

�@���s�ɂ����Ă����ƎҖ��͐[���ȗl����悵�A���s�{�ł͂���܂ŗՎ��ōs�Ȃ��Ă������ق��J���Ҏ��ƑƂ����O�Z�i���a�܁j�N�ȍ~�͔N�Ԏ��Ƃɑg���ꎸ�Ǝҋ~�ςɂ������Ă���B

�@�܂����w�ł͋x�@�����̑O����ڗ����đ������Ă����B���̂��ߐ��w�Y�Ǝ����ϗ����x�i���a�ܔN�j�A���p���x�̎��{�i���a�Z�N�j�A���w�U��������Ђ̐ݗ��i���N�j���̏��{�Ƃ��A�s���̑ŊJ�ɂƂ߂Ă���B

�@����A�J�����c���������A�����i���a�O�j�N�ɂ́A�܁Z���̑��c���A���O�Z�i���a�܁j�N�ɓ���ƎO�{��̈�l�Z���𐔂���Ɏ���B

�@���̒��ł����ɑ傫�ȑ��c�̈�ɕ����R���ȗ��̉����`�I�J���Ǘ��ŘJ�g�Ԃ̋����ɒ�]�̂��������a�Œ��グ���߂���N�����呈�c�i���a�ܔN�j������B

�@���̑��c�ɂ́A�������̐������L��c�m�����c�I�����Ɋ��A���ɂ킽�鑈�c���J���ґ��̏����ŏI�������B

�@�܂��A���̔N�̃��[�f�[�ɂ͐�O�̃��[�f�[�̒��ł��ő�̎Q���҂𐔂��Ă���B�Ƃ���ŋ��s�ŏ��߂ă��[�f�[���s�Ȃ�ꂽ�͈̂�����i�吳��l�j�N�̂��Ƃł���B

�@�������P���̑g�����Ȃ�тɌ�������̐X�p�g��������_���s�{�A�������A���J���O�Y�E�R�{������̋��s�J���w�Z���Q�����ę�X�̐����������̂ł���B

�@���a�̑��c�̑��A������Y�ƕ���\�\���k�F��E�s�o�X�E������E�f��Ȃǂő��c���N���Ă���B

�@���a�����̋��s�s���̐����������ɋꂵ���������Ă��������ł��낤�B

�@���������[���Ȍo�ϕs���̒��ŕ��ʑI�������l�������s���i�j�q�ɂ̂����Ă��邪�j�́A�����i���a��j�N�A���������̑�\�҂�I�ы��s�̐��E�n�}���ʂ肩���Ă������̂ł���B

�@���Y���}�̌`��

�@������i�吳��l�j�N�A���ʑI���@�͎����ێ��@�ƕ������킹�Đ��������B�[�Ŋz�̐�����P�p�������ʑI���@�́A�܂����̎��ɂ͒j�h�ɂ̂��肳��A�w�l�̑I�����͑���E����ɂ悤�₭�F�߂���̂ł���B�Ƃ�����A���I�̊l���͒����Ԃ̖��Y��O�̊�]�ł������B���̂��߂̏��^�����đ����Ȍ�̑吳�f���N���V�[�^���̔g�ɂ̂�W�J����A�܂����̉ߒ��̒��Ŗ��Y���}�̌������݂�̂ł���B

�@���s�ł́A�܂����������h�̃����o�[�ɂ�茋�����ꂽ���{�J���g���]�c���i�n�]�j�����O���i�吳��O�j�N�Z���������ꂽ�B�F����s�x�������ȗ��̎�͊����Ɖ����r�V������ƂȂ�A�J���P�V�����厖���Ƃ߂��B

�@�n�]�́A����A���u�Б�̎Љ��`�ɊS�����w���őg�D���ꂽ�w���Љ�Ȋw�A����Ƌ������Ĉ��l�i�吳��O�j�N���������ݗ������J���w�Z�̌o�c�ɂ̂�o���������A���_�A�����ЁA���Y�ҋ��狦�c��ȂǂƋ��ɓ��N�ɋ��s�n���S�����Y���}�����������������Ė��Y���}�����̋C�^�����߂��B

�@����A���N�O���E�h�A���Ԕh�ɂ���Č������ꂽ�J���_���}�ł͂��邪�A���s�ɂ����Ă͉E�h���͂̎ア���Ƃ�����A���h�̎R�{�鎡�E���J���O�Y�E���c������𒆐S�Ƃ��ĘJ�_�}�����x���A�̂����s�A���ꂻ�ꂼ��Ɨ����ē��N��ɐ��J���O�Y���ψ����Ƃ��鋞�s�x������������A���I�̑������s�̂��߂̋c����U����^������g�܂�A�E�h�A���Ԕh�̒E�ނ�����̘J�_�}�̎�v�ȉ^���ƂȂ��Ă����B

�@�E�ނ����E�h�A���Ԕh�͈���Z�i�吳��܁j�N��A�����L���X�g���Љ���`�҂̈�����Y���ψ����ɎЉ�O�}����������̂ł��邪�A���s�ł������i���a��j�N�ꌎ�A�g�얖���Y�E��c�a�P��ɂ���Ďx���������݂�B

�@�������Ȃ���A���s�̉E�h���͎͂キ�A�P���̑g���ɂ킸�������̒M�H�g�����݂�݂̂ł������B

�@�������Ĉ����i���a�O�j�N�㌎��ܓ��A���I�@���ŏ��ɓK�p���ꂽ���s�{��c���I���ɓ�̖��Y���}�͌��҂����āA�J�_�}�̐_�c���O�i�㋞�j�A�����r�V���i�����j��l��{��ɑ���o�����B

���̎��̑I���ł́A�]���̗L���Ґ��O���Z�Z�Z�Z�l����ꋓ�Ɉ�O���l�������l�Ƒ����Ă���B�����Ĉ����i���a�O�j�N�ꌎ�A���I�@���ŏ��̑��I�����}����B

�@���̑��I���ɂ�����A�J�_�}�͎s����萅�J���O�Y�A�S�����R�{�鎡�̓�l�����҂ɗ��Ė��Y���͂̌͏W���͂���A�����}�̕Љ������E�X�c�A���F��̗�؋g�V���E�镔���g��ɂ܂����Č������I���ʂ����B

�@�����ɋ��s�ɂ����鐭�E���A���Y���}�̝����ɔ����傫���ω����Ă����̂ł���B

�@���s�ɂ����閳�Y���}�̐i�o�ɑ傫��������l�̐l���A���J���O�Y�E�R�{�鎡�ɂ��āA���ɂ݂Ă݂悤�B

�@��l�̓��m�A�����ƎR��

�@�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�A���s�����̋I�B�ˏM�h���Ƃ߂�u���Z�v�̎��j�ɐ��܂ꂽ���J���O�Y�́A�|�O���|����Ƃ��������̋��s�̏G�˃R�[�X�������ɐi�݁A���厞��͏㔣�̌O�����������R�`�O��Ɛe���������Љ���ɖڂ��ߘJ�w���g�D���Ă���B��w���ƌ�ٌ͕�m�����̂������Љ�Ȋw�̌������s�Ȃ�����A���_�̏��쑈�c�̎w���ɂ�����A����Z�i�吳��܁j�N�ɂ́w�@��ɉ����鏬�쑈�c�x���o�ł��Ĕ_���^���̃��[�_�[�Ƃ��Ċ����B

�@�J�_�}����R�{�鎡�Ƌ��ɑ�c��ɑI�ꂽ���J�́A�ŔN���̋c���Ƃ��Ęb�����B

�@������i���a�l�j�N�ꌎ���Y�}���̎R�{���ƌ��������J�́A�J�_��O�}���������Ď��s�ψ����ƂȂ�B

�@�R�{�鎡���E���Ɏh�E���ꂽ�����J���ꂽ�c��Ŏ��Y��lj����鎡���ێ��@�����ɂ́A�u�䍑�̖��Y��O�����Ď��Y�̒f�߂ɁA���Y�̋]���ɑ���Ɖ]�����Ƃ́A��ɔ��ł���v�Ɖ������A���F�̎���߂��Ƃ����B

�@�O�E������A�l�E��Z�����Ƒ��������̒e���ɂ�肵�����ɖ��Y���}���ޒ����钆�ōs�Ȃ�ꂽ���O�Z�i���a�܁j�N�̑I���ł͗��I�������A�����̋C���Ȃ������I���i���s���̊Ԃɑ����̐����t�@��������A���O�Z�i���a���j�N�A�Љ��O�}��c�m�Ƃ��ē��I���Ĉȗ��A�펞���ɂ����Ă��吭���^��ƈ�����悵�ċc���������s�Ȃ����B

�@����E��풼��̈��l���i���a��Z�j�N��ꌎ�A���{�Љ�}�����������⒆�����s�ψ��ɂȂ����A�Љ�}�c���Ƃ��ĕЎR���t�̏��H��b�Ƃ��Đ��̖��剻�A�o�ϕ����ɐs�����B

�@���܋�@�i���a�O�l�j�N�A�Љ�}�̕���ɂ������ẮA�E�h�ɖԂ��A�C�ɔ����L��Ƌ��ɗ��N�ꌎ����Љ�}�̌����ɂ�����Ɠ����ɋ��s�ɖ��Г}�x���������Ă���B

�@���a�����Ɏn�܂鐅�J�̐����ƂƂ��Ă̈ꐶ�́A���s�ɂ����鋤�Y�}�ƈ�����悷�閳�Y���}�̕��݂Ƃ����悤�B

�@����A���J��蔪�ΔN��̎R�{�鎡���A�F���̗��فu�ԉ��~�v�̒��j�ɐ��܂ꂽ�B

�@�_�ˈꒆ���o�Ĉ��̎��J�i�_�ɓn�����B

�@�ܔN�Ԃ̋�w�����ʂ��Đ����w�ɋ������o�����R�{�͋A�����Ă��瓯�u�Е��ʕ��A�O�����ւē��̎����哮���w�Ȃ𑲋ƁB

�@���s�ɋA���Ă����R�{�͓��u�Б�w�A���嗝�w���ŋ��ڂ��Ƃ邩�����A�M�S�ȎY�������_�҂Ƃ��āA������i�吳���j�N�T���K�[�v�l�̗������@�ɎY�������^�����N�����A���̍�����Љ���ւ̊S��[�߁A����A����̍����n�̊w���g�D�w���Љ�Ȋw�A����̎�J�����o�[�̈���ƂȂ�A�������������͂��ߋ��s�J���w�Z�Z���ƂȂ��ċ��s�ɂ����閳�Y�^���̊����ƂƂ��Ă������ɗL���ɂȂ��Ă����B

�@������i�吳��l�j�N���猳�N�ɂ����ċN�������̎����ێ��@�K�p�̋���w�A�����ɂ��A���d��ǂ�ꂽ�R�{�͈Ȍ�A�J�_�}�̓��m�Ƃ��Ċ���B

�@�����i���a�O�j�N�ꌎ���J�Ƌ��ɘJ�_�}��c�m�ɑI�o���ꂽ�B

�@���I�@�ŏ��̑��I���Ŗ��Y�e�h���甪�����̑�ǎm���I�ꂽ���Ԃɋ����������́A�������Y���}�̐i�o��j�~�����߂ɁA�O����ܓ��A���Y�}���̑匟�����s�Ȃ��A�J�_�}�E�]�c��E�S���{���Y�N�����̎O�c�̂ɉ��U���߂��o�����B

�@������O�E������ł���B���̎��A���s�ł��O�N���J���P���Y�E�{��e���E�j�t�C����ɂ���ċ��Y�}�Č����n�܂�A��̑��I���ł́A�V�c�����̃r�����킸���ł͂��邪�܂��Ă����B

�@�ނ�͂��̎����Ō�������A�Ȍ����E����܂Ŕ@�̂܂ܒ������ɂ݂������݂��n�߂�̂ł���B

�@����A���h�̋������s�̖��Y���}�Ƃ�킯�J�_�}�́A���U�Ƃ������Ԃ�O�ɂ��āA�R�{�A���J��ŐV�}�����ɒ��肷��̂ł��邪�A���Y�}���̎R�{�́A�����r�V���ƘJ�_�����ɂƂǂ܂�A���N�ꌎ�������s�x�������������B

�@����ɑ��Đ��J�́A�����ɘJ�_��O�}���������A�����ɋ��s�̖��Y�^���͓�ɕ��Ă��܂����B

�@�O�E�������̖��Y�^���̕���̒��ŎR�{�鎡�͋��Y�}�n�̗B��l�̑�c�m�Ƃ��č�������s�Ȃ��̂ł��邪�A������i���a�l�j�N�ܓ��A�E���c�̂̈�����`�c�̒c�����c�ۋv���̃e���ɓ|��A�u���ɍ���K���I����������̂͗B��l���B�����l�͗҂����Ȃ��B

�@�R���i��܂���j��l�Ǘ��i���邢�j�����B���i�����j���w��ɂ͑����̓��u���v�Ƃ������O�Ō�̉������₵�A����i�Ђ����j�̎��𒀂���̂ł���B

�@���厖��

�@�O�E������̌����̗��͑�w�ɂ��e�����y�ڂ����B���s�ł̋N�i�Ҏl���O���̂��������߂������w�Z���ƂȂ������ގ҂ł������B

�@�Ƃ�킯�w�A�����ȗ��A���X�������w���̑������o��������W�҂��瑽���̘A���҂��o���Ă���B

�@���R�A���{�̎����́A�u���X�����v�ɋy�сA����̉͏㔣�����̑ΏۂƂȂ����B

�@���̍��̉͏�́A�u�}���N�X��`�u���v�̕ҏW��S�����A�J�_�}�̑�R��v�̑I���ɉ����������邽�ߍ���ɕ����ȂǁA���Y�^���Ɏ��ۓI�ւ�������n�߂Ă����B

�@�����i���a�O�j�N�l���A�o�ϊw���������Ƃ��Ď��E�����߂�ꂽ�͏�́A���������w�̎����̕\���Ƃ����Ƃߓ����ꎵ���A���\���o�B

�@�����ɂ͊t�c����Ƃ��ĉ͏�́u�ˊ�Ɓv�����\���ꂽ�̂ł���B

�@���̓��ǂ̂������Ή��͊w����ɂ�锽�Ή^�����邱�Ƃɂ������B���̎��A�͏オ�w���ɂ������Ă����Љ�Ȋw������ɉ�s���߂��o���Ă���B

�@���̌�A�ۉ�̓�����X���֏o���͏�́A������i���a�l�j�N�̑��I���̂����V�J�_�}�ɐ����ꋞ�s���ŗ���₵���B

�@�����q�̐��J���O�Y�����̑I������V�J�_�}�ƌ����̒��̎Љ��O�}���҂Ƃ��ė����A�t��Ԃ̑����ƂȂ������A�Ƃ��ɗ��I���Ă���B

�@���O���i���a���j�N�A���{���Y�}�ɓ���}�����͏�ł͂��邪�A���N�������꒦���ܔN�̌Y�������킽���ꉺ�������B

�@�o����͎��H���牓������w�����`�x�̎��M�ɓ������B

�@�q���[�}�j�Y�����ӂ��͏�̐l�����������̖����ŒԂ�ꂽ���́w�����`�x�́w�P�̌����x�Ƌ��ɁA����E����̐^���ɋQ�����N�̑����𖣗������B

�@���O���i���a�Z�j�N�̖��B���ς����ɓ��{�S�̂��푈�̓��֕��ݎn�߂�B

�@���̍��ɂȂ�ƁA���Y��`�҂݂̂Ȃ炸���R��`�҂ɑ��Ă��v�z�E���_�̎���肪�������Ȃ�B

�@���{�̎��R��`�҂ւ̎v�z�e���̑��e�Ƃ��ċN�����̂����厖���ł������B

�@���O�O�i���a���j�N�l���A�����Ȃ͋���@�w���������K�C�̌Y�@�w���𑄋ʂɂ����č��̂ɂ��ނ��u�A�J�v�w���ł���Ƃ��đ�싳���̎��E��v�������B

�@������������@�w��������ł͑������R���Ȃ��Ƃ��Ă�������ۂ��A���̎|���Ȃɓ`�����Ƃ���A�����Ȃ́A�������������ψ�����J���A��싳���̋x�E�����肵���B

�@���̕����Ȃ̈���I�Ȃ����ɑ��Ė@�w��������́A�����̎��R�A��w�̎����̐N�Q�ł���Ƃ��āA�{�{�p�Y�w������擪�ɁA���X�ؑy��E�Đ씎�E�P������̋�����ܖ��͂��ߏ������E�u�t�E����Ɏ���܂ł��ӂ��ߑS���̎��\��o�ł���ɒ�R����B

�@����A�w�������@�w���݂̂Ȃ炸�o�ϊw���E���w���̊w������������ŁA��w�̎����������X���[�K���ɑg�D�I�R�c�������N�������̂ł���B

�@����ɁA�t�@�V�Y���̏E�����x�����鑽���̒m���l���ނ���x�������̂ł��邪�A�����Ȃ̎��\��o�҂̈ꕔ�Ƃ���������̕���H��ɂ���āA���̎������I�����}�����B���ꂽ�̂͋��d�h�̃����o�[�ŁA���X�ؑy��E���K�C�E���씎�E�X���Ɏ��E�{�{�p�Y�E�{�{�p���̘Z�����ł������B

�@�ԗ��g�̍P�����E�c�������̓�l�́A���̘Z�l�ɓ������đ�w�������Ă���B

�@�ċx�݂����ɂ͂������̑��������܂�A�w�������́A���̓������s���Ă������[���[�̑傫�Ȃ��̂��Z�ɂ̑��ɂ艺���A�[�܂�䂭�t�@�V�Y���̗���O�ɂ��Ă��̖��͊���\�o�����Ƃ����B

�@��N��ɂ́A�M���@�c�����Ƃ߂���Z���B�g�̌��@���_���߂���V�c�@���������N����ȂǁA�������Ɍ��_�������ڗ��������B

�@�������������̒��ŁA�w���^�������厖�����Ō�ɂ��̓��������A�₪�ĉE���w���c�́A�����։q������������푈�֓˓����Ă����̂ł���B

�@�펞���̋��s

�@���l�Z�i���a��܁j�N�A�߉q���t�̐����Ƌ��Ɏn�܂����V�̐��^���͋��s�ł��J�n���ꂽ�B

�@�{��̐��}���h�͉�������A�V���ɁA�u��l�͍c���������{�Ƃ��A�V�����x���Ŏ��������𐾂Ёv�S�{��c���c�������A�בg���x�̎��{�A�吭������A�Y�ƕ�̑g�D�Ȃǂ����N�ɂ����čs�Ȃ���B

�@�Ƃ���Ő펞���̋��s�̌o�ϊE�ł��邪�A���s�̌ւ鐼�w�D�Ȃǂ́A���l���i���a��܁j�N���������o���ꂽ���ʕi�������̔������K���i���E���֗߁j�ɂ��傫�ȑŌ��������ނ�A�Â��ĂƂ�ꂽ��Ɛ������i���a�ꎵ�j�Ő��w�A�����ӂ�̒�����Ƃ͂������̑���Ƃɍ�������鎖�Ԃ����B

�@����͑����̊�Ƃ��x�p�Ƃ����A���̂��Ƃ��R���H��ɗ��p���邽�߂ɂƂ�ꂽ�{��ł������B

�@���̌��ʁA�@�ے��S�̋��s�̎Y�ƊE�ɂ��炽�ɋ@�B�H�ƁA�����H�Ƃ�������̂ł���B

�@���l���i���a��Z�j�N������A�Εĉp���z�����Ȃ�����A��Z���A���s�ł�������Z���l���W�߂��ĉp�w�ō������䏊�����O�ŊJ���ꂽ�B

�@����Ȍ�s��܂ł̎l�N���܂�̊ԁA�����̉ƒ���o�����m����ɑ���o���A���s�s���̐����͐펞�F��F�ɓh��Ԃ���A�����o�ω��A�āE���E�}�b�`�E�����ɂ͂��܂���퐶�������̔z�����ɂ��ϖR�������悬�Ȃ������̂ł���B

�@���̂悤�ȏ̒��ł����{����ьR���ɂ�閳�d�Ȑ푈���s�ɒ�R���铮�������s�̒m���l�̊Ԃɂ������B

�@�w���E�����x�A�w�y�j���x�Ȃǂɋ���O���[�v�ł���B

�@���O���i���a��Z�j�N�n������㌎���G���w���E�����x�O���[�v�́A����ȑO����w���E��]�x�������s���Ă������䐳��𒆐S�ɋv����E�^���M��E�V���ҁE���J�O�j�E�a�c�m��E�H���i�˂Áj���V��ł���A�t�����X�̔��t�@�V�Y���l������ɂ��Ă��̎���ɏ��߂ďЉ���_�Łw���E�����x�̈Ӌ`�ɂ͑傫�Ȃ��̂�����B

�@�w�y�j���x�͔\�����j�E�їv�E�֓������Y��ɂ���āA���O�Z�i���a���j�N�������s���ꂽ�T�����ł���B

�@���̑��ɂ��k�쓍�Y��̕��w�G���w���A���x������B�����͂�������A�l����`�A������`�A���E��`�̗��ꂩ�瓖���̎v�z�E�������x�z����V�c���t�@�V�Y���ɒ�R���Ă����̂ł���B

�@�����������m���l�̒�R���A���O���i���a���j�N�����Aḍa�������œ����푈���J�n���ꂽ����ɑ����œ��l�炪��������A��ނȂ��p�������Ɏ���B

�@���̑��ɂ��A�w���G���ł́w�w���]�_�x�i����j�A�w���u�Дh�x�i���u�Б�j�Ȃǂ����s����Ă���B

�\��́@���ە����ό��s�s�ւ̕��� top

�@�@1�@���̖��剻

�@��̉��̋��s

�@���l���i���a��Z�j�N������ܓ��A���{�̔s��Ƃ������ʂŒ����푈������ƏI�����B

�@���ŁA�����O�Z���s��̃V���b�N��䩑R�����i�ڂ������j���鍑���̑O�ɐ�̌R�Ƃ��ăA�����J�R���i�����Ă����B

�@�i���R�����s�ɓ����Ă���̂́A�ꃕ����̋㌎��ܓ��̂��Ƃł���B

�@�����{������i�ߕ������s�ɐݒu���ꂽ���Ƃ�����A�i���R�ɂ���K�͂Ȍ����ڎ����s�Ȃ�ꂽ�B

�@�����̑唼�̓T���t�t���V�X�R�u�a����܂łɂقƂ�ǕԊ҂���Ă���B

�@�s��Ƌ��Ɏn�܂����s���̐�����́A���l�Z�i���a���j�N�̕��������߂ł܂��܂����Ԃ��������A�V���ɁE�����H���q�E�x��l���Ȃǎs���e���Ƀ��~�s���J�����Z�Z�Z�N�̉���̒n���ւ������s�̒����E���Ƃ��������ƍ����Ɍ�����ꂽ�B

�@�����������ł��s���̊Ԃɂ͐푈�ŕ�������Ă��܂��������I���R�����߂鐺���킫�N��A�吭���^�̐��ʼn��U�������}����������B

�@���l���i���a��Z�j�N���܂łɓ��{�Љ�}�A���{���R�}�i�����F��n�j�A���{�i���}�i�������}�n�j�A���{���Y�}���Č�������A���s�ł������̎x�������X�ƌ������ꂽ�̂ł���B

�@���N�l���ɍs�Ȃ�ꂽ�I���ł́A���c�ρA���씼����̕ێ�n�̒��ɂ܂����āA�Љ�}�̐��J���O�Y�E�҈䖯�V���E�|�������̎O�l�����I���Ă���B

�@�܂��A���̎����߂ď����ɑI�����A��I�������^�����A�x��ӂ��E�ؑ��`����l�̏�����c�m�����܂ꂽ�̂ł���B

�@����ɁA���̔N�̈ꌎ�ɂ́A���������s�{�A����������A����Ȍ�J���g���̑g�D�����}���ɐi�ނ̂ł���B

�@�����������剻�̍��܂�̒��ŁA���l���i���a���j�N�̓�E��X�g���}����̂ł���B

�@���s�ł��A�����ƌĉ����ċg�c���t�œ|��@�˔j�����������ŊJ����A�������A���ԘJ�g����є_���g���Ȃǂ̖��吨�͂����W�����B

�@��E��X�g�ɑ��Đ�̌R�͓ˑR���~�w�߂��o�����B

�@����̓A�����J�����{�̖��剻�̍s���������Љ��`�����������Ƃ����ꂽ���߂ł������B

�@������@�ɁA��̐���͋t�R�[�X���Ƃ�n�߂�̂ł���B��̐���̓]���͘J���E�ɂ��傫�Ȕg������B

�@���Y�n�̎Y�ʑg���ɑR������g�D�Ƃ��āA���܁Z�i���a��܁j�N�����A���{�J���g�����]�c���i���]�j����̌R�̎x���������Č�������A�J���E�̍ĕҐ��͈ꉞ�I������̂ł��邪�A���Y�}���͂̋������s�ł͑��]�̋��s�x�������͒x��Ă���B

�@�������đS���I�ɍ������͂��ޒ����钆�ɂ����ċ��s�����́A�g���ȊO�̋��Y�n�̑�O�c�́\�\�{�w�A�A����������A�w�l����N���u�A�����`�Ȋw�ҋ���A���H�i�쓯�����̉^���ɂ���Ċv�V�w�c�̐��͈͂ێ������̂ł���B

�@�v�V�̒a��

�@���̂悤�ȋ��s�I�̒��ŁA���N�푈�̖u���A���b�h�E�p�[�W�̊J�n�Ƃ����d�ꂵ���C�����Y�悤���܁��i���a�O�܁j�N�A�S���ɐ悪���ē�l�̊v�V�\�\�m��吐�ՎO�A�s�����R�`�O��a���������B

�@�v�V�̒a���ɑ傫�Ȗ������ʂ������̂́A���܁��i���a��܁j�N�ꌎ��ܓ��Ɍ������ꂽ�S���s�����������c�i������c�j�ł���B

�@����͐�O���狞�s�̖��吨�͂̎w���҂Ƃ��Ċ��Ă������R�`�O���s�����Ɍ��F�����Љ�}�𒆐S�ɋ��s�̖���c�x�����W���đg�D���ꂽ���̂ł������B

�@�����̎s���I���ŁA������c���������R�`�O���A�ێ�n�̓�l�̌��҂��������Č������I���ʂ������B

�@����A�{�m���I�́A������c�𒆐S�ɐl�I���Ȃ���A���씎��吐�ՎO�̓�l�̖��O�����������B

���厖���ŗL���Ȗ��@�w�Җ��씎�́A���̍��펞���E���Ŗ炵�A��̌R���ڂ������Ă��������ّ�w�̖��剻�ɒ��肵�Ă������ł���������A�����s�o�n�𖾂炩�ɂ��Ă���B

�@���勳�����Ƃ߂�吐�ՎO�́A���l���i���a��O�j�N�ݒu���ꂽ������ƒ��̏��㒷���ɏA�C�A�����}���ɑ��Ƃ���ꂽ�g�c�ƑΌ������Ƃ����o���̎���ł���B

�@�Љ�}�ւ̓��}�������ɖ�����c�̐����������₵��吐�ՎO���A�l����Z���̕{�m���I�ŕێ�n�̐����O���m����㐴����������ē��I�B

�@�Ȍ�A�������ɋ��Y�}���̗���ɕς��A���I�̔ᔻ�̒��ŕ{�m���������Ƃ߁A��㎵���i���a�O�j�N�Ɉ��ނ����B

�@�u���@���炵�ɐ������{���v�����b�g�[�ɐi�߂�ꂽ�N�ɂ킽��吐�{���͋��s�H�ǁA���Z�O�����i�������E���w�搧�E�j�����w�j�̎��{�ȂNj��s�Ǝ��̍s����ł���B

�@�Ƃ�����A�������ĕ{�A�s�����v�V�w�c����o�������̔N�̋��s�̃��[�f�[�͓�l�̎̎Q���̉��A��̉��A�������ɔ��������[�܂�Ȃ��Ƃ����ǂ����C�ɂ��ӂꂽ���̂ł������B

�@�@2�@���s�̕����Ɣ��W top

�@�����̍��R�s��

�@���܁Z�i���a��܁j�N��Z���A���s�s�̓����I�s���ƂȂ������R�`�O�́A���Z�Z�i���a�l��j�N�A�l���ڂ̔C�����Ō�Ɉ��ނ����B

�@�ŏ��͎Љ�}��藧��₵�����R�ł͂��邪�A�n���͕s�Εs�}�A���}�h�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����M�O�Ɋ�Â��A���ܓ��i���a�j�N�ꌎ�Љ�}�𗣓}�����B

�@�Ȍ�A�ێ�E�v�V���킸���肵���x����Ղ����s�s���̊ԂɌ`�����A��Z�N�ɂ킽��ݐE���Ԃ�ʂ��č����̋��s�̔ɉh�̊�b���m�����Ă���B

�@���̒��Ŏ�Ȃ��̂��݂Ă݂�ƁA�����ڂ́A���̍����̎��E�Ȃ�тɒ��N�푈�̓����u�[������������̒�����Ƃ�ΏۂƂ���s����������B

�@���傤�ǂ��̎����́A�T���t�����V�X�R�u�a�������ɂ�����A�S�ʍu�a���P�ƍu�a�����߂��萢�_���傫�����ꂽ���ł��������B

�@�S�ʍu�a��v�����閯��w�c�͒P�ƍu�a��y���Γ������N�����A���s�ł́A�S�w�A�i���a��O�N�����j�Ɍ��W����e��w�������ъw�����擪�ɗ����Ă����W�J�����B

�@���̂悤�Ȓ��ŁA���܈��i���a��Z�j�N��ꌎ�A����V�c�s�K�������N�����B

�@����͋���s�K�̂����A�w�������a�̉̂œV�c���}���A�܂��A�V�c�Ɍ��J�������o���悤�Ƃ��Čx�����ƏՓ˂��������ł���B

�@�w�s���s�́A���̖��̒ʂ葽���̑�w����ъw����L���钬�ł���A��O�A����ʂ��Ċw���^���̋��_�ɂȂ钬�ł�����B

�@����V�c�s�K�����ɂ��ŁA���O�i���a�j�N��ꌎ�A�r�_���������N���Ă���B

�@����́A�킾�݉�������u�펀�҂̗���A���̕��a�̐��_������A����ɐ����c�����҂̕��a�i��̐��_�I�x���ƂȂ�ׂ���v�w���L�O���v�\�\�킾�ݑ�������̋��ۂɂ��������ّ�w�ɐݒu����邳���A������ŊJ����Ă������}�W��ɍ�������Ƃ��ċ�����o�������f�������A���͂��̕s�@�f���Ƃ��Ă����j�~����Ƃ����x�����ƍr�_����ŏՓ˂��������ł���B

�@�w�k�o�w�ɂ��A�w���̎肩��y����D���e���Ƃ点���푈�̂ނ������A���̎����̑����̊w���a�^�����W�����Ă������̂ł���B

�@�V�����s�s����

�@���R�s��������ڂ��}���鍠�ɂȂ�ƁA�������ɓ��{�̎Љ���s��E�������̍��������܂�A���������݂��A���ܘZ�i���a�O��j�N��ɂ́A���{�̍��ۘA�����������܂�A�悤�₭���ێЉ�̈���Ƃ��Ă̕��݂��n�߂�B�@���R�s���͂��̂悤�Ȓ������s�����ە����ό��s�s�Ƃ��ĐV�����a�����������B�W�������������ɖ��炩�ɂ��n�߂�B

�@���̂��߂ɂ́A���ێЉ�̈���ɂӂ��킵���s���������̗{����}��˂Ȃ�ʂƂ��Ĉ��ܘZ�i���a�O��j�N�A�s�����͂𐧒肵�A���ŋ��s�Ɠ����悤�ɕ����̍��荂�����E�̊e�s�s�\�\�{�X�g���E�p���E�P�����E�t�B�����c�F�Ǝo���s�s�ƂȂ荑�ی𗬂̗ւ��L�����B

�@����ɋ��s�s�����y�c�̌����i���a�O��N�j�A�s���̕����Z���^�[�Ƃ��Ă̋��s��ق̌����i���a�O�ܔN�j�A���ۉ�c��̌��݂Ȃǂ̕����{�݂̏[����}��A�S���ɐ悪���ċ��ւ�p�~�i���a�O�O�N�j���A�����s�s�ɂӂ��킵���s�s�Â�����s�Ȃ��Ă���B |

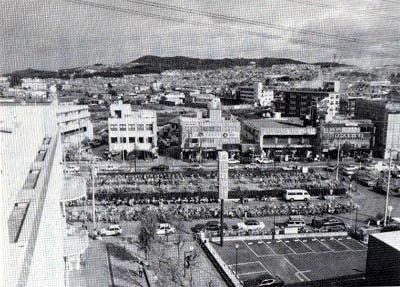

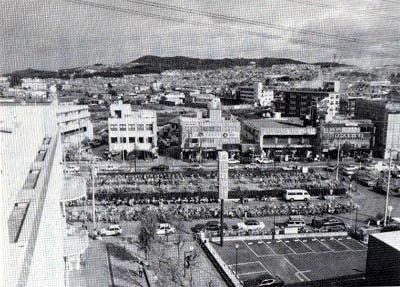

���s���ۉ�c��

|

�@�푈�Œ��f�����_���ՁA���Ղɋ��s�s�����������o���A���̕����ɑ傢�ɐs�͂����B

�@�����͎���ՂƂ��킹�āA���s�̎l�G���ʂ�O��ՂƂ��Ċό��s�s���s�̒��S�s���ƂȂ��Ă���B

�@�Ў��̔q�ϗ��ɕ����ό��{�ݐł��ۂ����s��ق̌��ݔ�ɂ��Ă�Ƌ��ɁA�ό��{�݂̏[���ɂ��Ă�Ƃ�����ȃA�C�f�A�����ܘZ�i���a�O��j�N�����{���Đ��Ԃ����������B

�@����A�s�������̏[���ɗ͂����A���ܔ��i���a�O�O�j�N�Ԏ�����������������͓s�s�̊��������d�_�I�ɍs�Ȃ��A�s���̏Z�݂悢���Â���ɐ�S�����B

�@�����������X�̋Ɛт��₵�����R�s���́A�����̋��s�̔ɉh�̊�b�ƂȂ�A���R�̌�C�s���ɑ�X�Ђ�����A��㎵���i���a�O�j�N�A���E�������R�s�s�錾������܂łɎ����Ă���B

246�i�j

�@�@3�@�����ւ̋��s top

�@�ۑ��ƊJ���̂͂���

�@�����ېV�Ƌ��ɋߑ���}�������s�́A���m������ϋɓI�Ɏ����ߑ㉻���͂��낤�Ƃ����B

�@�����J�s�ɂ��Ós�ƂȂ������s�ł͂��邪�A�ߑ㉻�ւ̂���܂ʓw�͂͐������̂����ꂽ�{��ݏo���A�����̔ɉh�̑b�ƂȂ��Ă���B

�@�l�X�����]�Ȑ܂��o�Č��݁A���s�����ǂ�������_�͐��E�̌Ós�Ƃ��Ă̐V���ł���B

�@�l�͂��R�ł����܂�A��������������삪�ђʂ���~�n�ɒz���ꂽ���s�́A���S�̂���̗��j�I�i�ς��Ȃ��A���ꂱ�����S������S���E�̐l�X�𖣗�����_�ł���B

�@�����������S�̂̕ۑ����}���ƂȂ�̂����A����܂ł݂Ă����悤�ɁA���s�̐l�X�͐i��̐��_�ɕx�݁A����̍Ő�[���˂ɕ���ł��Ă���B

�@�������Z���Ƃ������ꂩ��݂�A�s�s�͕֗��ȕ����悢�B���̂��߂ɂ͊J�����܂��K�v�Ƃ����B

�@���s�ɂ����邱�́u�ۑ��ƊJ���v���߂�����́A���E�̌Ós�����ɓ��O���瑽��̊S���ĂсA��㎵�Z�i���a�l�܁j�N�ɂ̓��l�X�R�̌㉇�������āu���s�E�ޗǓ`�������ۑ��V���|�W�E���v���J�Â��ꂽ�قǂł���B

�@���s�s�ł́A�n���S���݁A���s�s�����Ƀj���[�^�E�����J������ȂǁA�s���̐������̉��P�ɗ͂��������A������肱�̖���s�s�v��̑傫�Ȓ��Ɏ����A��㎵���i���a�l���j�N�A�u���s�s�s�X�n�i�Ϗ��v�𐧒肵���B

�@�����ċ��s�Ǝ��̕ۑS�C�i���@���Ƃ��ČÂ������ݕۑ��ɒ��肷��̂ł���B

�@�Z���ɐ����̖L������^���A���������s���`�����Ă����`���𖾓��ւЂ������߂́A�ۑ��ƊJ���������ɒ��a���ꂽ�Ós�Â��肪�悤�₭�n�܂낤�Ƃ��Ă���B |

���s�s�����ɂЂ낪��j���[�^�E��

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|