|

****************************************

Home 其の一 其の二 其の三 其の四 付録

一章 曙光の時代 top

1 太古の京都盆地

神泉苑は語る

鴨川の畔を東端とする御池通りは、中央と両側に三筋の植樹帯をそなえ、京都でも屈指の広々とした美しい街路として知られている。

その御池通りを西進すると、堀川通りと交差してさらに三、四〇〇メートルほど西方、ちょうど二条城の真南にあたる地点で、神泉苑(じんせんえん)という史跡の前に出る。

神泉苑――そう、かって弘法大師や小野小町が雨乞いの祈祷をささげ、また祇園祭りの起源とされる御霊会などがとり行なわれた、平安朝以来の由緒をほこる苑池(えんち)である。

現在の神泉苑は、江戸初期の元和年間(一六一五〜二三)僧覚雅(かくが)によって再建されたもので、御池通りに南面した入口をくぐると、苑内の過半を占めて放生池(ほうじょうち)が豊かな水をたたえ、池中に祀られた善女竜王の祠(ほこら)が愛らしくも艶(えん)な風情をそえている。

神泉苑の往時の規模は、南北四〇〇メートル、東西二〇〇メートルにおよんだという。

面積において、現在のざっと八倍である。

平安京復元図を見ると、御池通りは平安京の三条坊門(ぼうもん)小路とほぼ重なり、その二条坊門小路が神泉苑の東西の中心線と重なっているから、往時のおおよその規模がうかがうことができよう。 |

神泉苑の放生池

|

ところで、本書の冒頭にあたって神泉苑をとりあげたのは、平安京のメイン・ストリート朱雀(すざく)大路(今の千本通りにあたる)のすぐかたわらに、かくも宏壮な苑池が営まれていたという、華麗なそのかみの結構を云々するためではない。

平安遷都以前の京都盆地は、いたる所に大小の池沼が散在しており、その唯一の生残りと目されるのが神泉苑だということを、実はいいたかったからである。

しかし、この池沼散在という状況も、京都盆地の生成という地学史的尺度からすると、ごく新しい現象でしかない。

京都の歴史は、ふつう、遷都の前後から語られることが多いが、本書では時代の軸を思いきって振りもどし、まず盆地生成の壮大なドラマを眺めてみることにしよう。

京都盆地の生成

かって京都盆地は海の底にあった――といえば、おどろかれるかたも多いかもしれない。

しかし、およそ四億年の昔、京都盆地は確かに海底に没していた。

それから氷河期が終るまでの気の遠くなるような長い年月の間に、盆地はいく度か隆起しては陽光を浴び、また海面下に没するという変遷を繰返した。

その間、盆地から丹波方面にかけて、海底火山が荒々しく活動したこともあった。

そのように長大で劇的な盆地の変遷は、たとえば鞍馬山の石灰岩に含まれたフズリナや海百合の化石、あるいは水石愛好家に珍重される“木船石”(海底火山の噴火による産物)などによって裏づけられている。

いまから一億年前、白亜紀の中頃には、盆地の周辺で火山活動が活発になり、のちに比叡山や大文字山(如意ヶ嶽)の峰を形成する硬い岩石の層が灼熱のマグマに焼かれて誕生した。

白亜紀といえば、一名恐竜時代と呼ばれるように、巨大な爬虫類が地球上の主役となった時代である。

当時の日本は、大陸と陸続きであったから、京都盆地でも恐竜の闊歩する姿が見られたかもしれない。

さらに時代がさかって、氷河時代をむかえると、京都盆地は問氷期のたびごとに海面の浸食をまねいたようだ。

しかし、氷期のあいだは海水がしりぞき、東洋象(ステゴドン)などが、湿地の多い盆地のそこかしこに出没していたらしい。

ちなみに、大阪層群と呼ばれる地層の露出した伏見区深草(ふかくさ)の崖からは、東洋象ほかの氷期の標準となる化石がいくつか発見されている。 |

深泥池のミツワガシ群落

|

氷河時代はいまからおよそ二〇〇万年前に始り、一万年ほど前に幕をとした。

それから現代にいたる時代は、後氷期と呼ばれるが、ちょうどその一万年前の京都盆地の自然状況をうかがうべき貴重な遺跡が、たまたま盆地の北端に残されている。

京都人にとっては、特産“じゅんさい”の産地としてしたしみ深い深泥ヶ池がそれである。

一九二七(昭和二)年に天然記念物に指定されたが、池中にはじゅんさいのほか、近畿地方で唯一とされる氷河時代の遺存種ミツワガシが群落をなしており、毎年四月から五月にかけて、白い花を咲かせる。

このミツワガシを植物学上のレリックとすれば、神泉苑は地学上のレリックといってよいかもしれない。

深泥ヶ池の自然が、周辺の変化から切りはなされ、現代へ向けてのタイム・カプセルとしての運動をたどり始めた頃、その南方に開ける京都盆地は、大小無数の“神泉苑”が散在する一面の沼沢地で、やがてそのような自然状況を背景として、京都縄文人が登場してくるのである。

縄文から弥生へ

京都盆地に最初に棲息(せいそく)した人類は、実をいうと縄文時代人ではない。

縄文時代は、一般に一万余年の昔に始まるとされるが、それよりさらに二万年ほど古いウルム氷期の一時的な温暖期、盆地周辺の高台に旧石器を使用する人々が、すでにいくつかの集落をつくっていた。

彼らはもちろんまだ狩猟採集経済の段階にあり、ナウマン象やオオツノシカを主要な食糧源としていたようだ。

彼らの生活の跡は、西京区の大枝(おおえ)遺跡、北嵯峨の菖蒲谷池遺跡、岩倉の幡枝(はたえ)遺跡、向日(むこう)神社境内の北山遺跡、鳴滝の沢池遺跡などにとどめられているが、そのうち時代がもっとも古いとみられる大枝遺跡などからは、先土器時代に特有のナイフ形石器が何種類か出土している。

ところで、いま述べた遺跡の分布をみると、ことごとく西山ないし北山の丘陵地に位置していることが注目される。

水の便、展望の良さ、狩場に近い――といった旧石器時代の人々にとり必須の生活環境が、よほど整っていたからであろう。

だが、時代の経過と共に生活環境もしだいに変化していったようで、およそ一万年ほど前、つまり縄文時代に入ると、今度は比叡山、如意ヶ岳山系にはさまれた北白川扇状地が賑わうようになった。

この扇状地に京都最古の縄文文化が開花したことは、北白川小倉町、同別当町、同上終(かみはて)町、同追分町遺跡、あるいは一乗寺向畑(むこうはた)町、京大植物園内遺跡などの発掘調査により、現在いよいよその輪郭を明らかにしつつある。

その成果の示すところによると、北白川扇状地の縄文文化は、縄文時代前期に四、五〇〇年栄えたのち、前期末〜中期中葉の三〇〇年間はいったん後退し、中期後半に再び活発化しながら、後期中葉にはまた衰亡の道を歩み、廃村化していったものとみられる。

なお、京大植物園内遺跡からは、関西ではめすらしい後期前葉の蝿文人の集団墓地が発見されている。

近年、北九州の板付遺跡で縄文後期の稲作の痕跡が検出されたりしたため、弥土時代を稲作文化の起源とする従来の説は訂正をせまられているが、あるいは衰亡しつつあった北白川扇状地にも、細々ながら稲作の術が伝えられていたのかもしれない。

北白川扇状地が、次に歴史の舞台に登場するのは、弥生時代をむかえでからで、そのことは迫分地蔵遺跡などの存在によってうかがうことができる。

だが、京都盆地における弥生文化の最初の受容地は、現在のところ、北白川ではなく、雲ノ宮地域(長岡京市内)と目されている。

雲ノ宮遺跡は、京都盆地の南の入口から桂川を四キロほどさかのばった西岸にあり、そこからさらに北上すると、水田と水路の跡、つまり農耕の跡をはっきりととどめる森本遺跡(向日市内)に出あう。

従って、以上を整理すると、京都盆地の弥生文化は西南部の桂川流域からしだいに定着し、高野川や白川流域にひろがっていったものと考えてよいであろう。

2 進む開発 top

神々の伝承

平安遷都のはるかな以前、すべてが神話伝承の靄(もや)にとざされた蒼古(そうこ)の時代のはなしである。

神武東征の先導役として知られる八咫烏(やわたのからす)こと賀茂建角身命(かもたけつのみのまこと)は、住みなれた大和葛城山から「山代の国の岡田の賀茂」(相楽郡加茂町)を経て、桂川と賀茂川の合流点から京都盆地に入った。

一族を引きつれての移住である。

建角身命は地勢を観望したのち、賀茂川をさかのぼって 「久我の国の北の山基」(北区紫竹下竹毆町に鎮座する久我神社の周辺)を本拠と定めた。

いまでは賀茂川と久我神社とはそうとうのへだたりがあるけれども、遷都以前の賀茂川流域は、後述のように、現在の堀川と重なっていたというから、おそらく往時の久我神社界隈は賀茂川の畔といってよい地であったことだろう。

そんなある日のことである。

賀茂建角身命が、丹波の神伊可古夜日女(かむいかこやひめ)との間にもうけた娘玉依(たまより)姫が、賀茂川に川遊びに出かけた。

すると、上流から丹塗りの矢が流れてきたので、拾い取って枕元に置いていたところ、 一夜にして妊娠し、月満ちてのち男子を出産した。

やがてその男子(別雷命=わけいかづちのみこと)が成人したとき、祖父の賀茂建角身命が祝宴を設け、「お前の真の父にこの酒を飲ませよ」といった。

と、別雷命はやにわに杯を天空に投げあげた。

杯は宙を飛んで松尾に向かったので、それによって、男子の父の正体は、火雷神すなわち松尾大明神であることが知れた。

以上は、『山城国風土記』逸文仁記された賀茂神社創祀の由縁である。

この逸文によって、少なくとも次の二つのことがうかがわれよう。ひとつは、京都盆地への新文化の流人が、川を媒体として促進されたということである。

賀茂氏の京都進出は賀茂川を経由したわけだが、京都盆地における弥生文化の源流は、先に述べたように、南端で賀茂川と合流する佐川流域から北沿いに遺跡を残している。

もう一つは、松尾大明神を祀った氏族が秦(はた)氏であり、その秦氏こそ桂川流域に蟠踞(ばんきょ)した新勢力だったということである。

逸文は秦氏と加茂氏の親しい間柄を暗示しているが、いずれにしても京都盆地の開拓は、両氏を中心として進展していくのである。

賀茂氏の活躍

「日本書紀」によれば、応神天皇は近江国におもむく途中、莬道野(うじの、宇治市周辺)のあたりで、次のような歌をよんだという。

千葉の 葛野(かずぬ)を見れば 百千足(ももちだ)も見ゆ

家庭(やにわ)も見ゆ 国の秀(ほ)も見ゆ

葛野とは京都盆地一帯のこと。その葛野を見はるかすと、豊かな家どころや国のすぐれたところが見える、という意味である。

いわゆる国誉(くにほ)め歌の一種であるが、この歌の本当の作者が応神天皇かどうかの詮索はこのさい別にして、宇治のあたりから六、七世紀の京都盆地を観望してみると――。

まず視野を領するのは、宇治の西北方向に満々と水をたたえた巨椋(おぐら)池である。

前述した新文化流入の経路である盆地の諸川は、すべてこの巨椋池に注ぎこみ、宇治川・木津川の水とまざりあって淀川に流れでる。

近代に入ってからの干拓で、いまでこそ巨椋池はあとも形もとどめないけれど、往時は東西七、八キロ、南北三、四キロにわたる水面を擁す、きわめて広大な池であった。

いってみれば、北山山地とあい呼応(こおう)して、京都盆地の南を守る天然の要害でもあったわけだが、視線を巨椋池からさらに北に遊ばせると、葛野国誉めの歌がいうように、「百千足る家庭」が、そこかしこに見てとれる。 |

上賀茂神社

|

いや正確にいえば、盆地中央部はまだ沼沢地で、人家の集落は東・西・北の山麓に集中しているというべきであろう。

集落を構成する氏族も様々である。たとえば、巨椋池西端のすぐ北、現在の長岡京市のあたりをしめるのは土師(はじ)氏であり、その北方には秦氏がいる。

秦氏の集落はまた、東山々麓の伏見地方にも見え、いまの祇園界隈には八坂氏が勢力圏を築いている。

さらにまた、賀茂川の上流には、賀茂・出雲両氏が蟠踞して交流しあっている、といったぐわいである。

これらの諸氏族のうち、土師氏は素焼きの土器である土師器の製作などに従事していた氏族・八坂氏は、八坂塔(法観寺)を創建した氏族で、八坂神社も元来は同氏の氏神社であったろうとみなされている。

また出雲族は、山陰出雲との類縁関係が濃厚だといわれ、出雲路橋などの地名に往時の痕跡をとどめている。

だが規模において、勢力において、京都盆地の開発に最も寄与したのは、やはり賀茂・秦の両氏とすべきであろう。

賀茂(鴨)氏は、前述のように、賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)を祖神(そしん)とする氏族で、この地に移住してのち下鴨神社・上賀茂神社を祀った。

往古の京都盆地できわめて強盛だったらしいことは、鴨県主(あがたぬし、県は古代の行政上の単位)の名を残していることからもうかがわれる。

「下鴨系図」によれば、賀茂氏六代の久治良(くじら)は、推古朝につかえ、大化改新後、大山下に列したとも伝える。

また久治良より三代前の大二目命(おおふためのみこと)のとき、朝廷に薪炭(しんたん)・氷・水などを献納する「主水司(もんどのつかさ)の名負(なおい)」に任じられたという記録もある。

ちなみに、京都の氷室(ひむろ)跡として知られる小野・土坂・石前・栗栖野(くるすの)の各遺跡は、いずれも上賀茂神社を中心に分布している。

さて、もう一方の有力氏族秦氏は、京都盆地の西端嵯峨野(さがの)一帯を本拠として栄えた。

蛇塚古噴

秦氏の抬頭

嵯峨野は、京都を訪れる観光客に、もっとも人気のあるところだが、その一画に石室(せきしつ)の広さでは全国で四番目の大古墳が眠っていることは、あんがい知られていない。 蛇塚古墳といい、石室内におびただしい蛇が棲息していたことから蛇塚の名を冠せられたという。

所在地は太秦(うずまさ)広隆寺の西南方数百メートル、型式は前方後円墳だが、いまは封土(ほうど)がはぎとられ、石室の巨石がむき出しになっているため、飛鳥の石舞台に似た偉容を目のあたりにすることができる。 |

伏見稲荷大社 |

嵯峨野には、このほか天塚古墳・仲野親王古墳(以上現存)・清水山古墳・馬塚古墳・段ノ山古墳(以上消滅)と、合計六基の前方後円墳のあったことが確認されている。

一般に古墳時代は、六世紀以降を後期とし、後期には古墳の規模がしだいに縮小するのが全国的な傾向である。

ところが嵯峨野では、蛇塚古墳(六世紀末)以下、時代の趨勢にさからうように次々と大きな前方後円墳が築造されており、これが嵯峨野の古代をいろどる一特徴となっている。

では、このような特色ある首長墓を建造したのは、いかなる勢力だったのか? いうまでもなく、それが秦氏だったのである。

伝承によると、秦氏は秦の始皇帝の子孫弓月君(ゆづきのきみ)にひきいられた渡来人の一族だといわれる。

『日本書紀』には、弓月君の孫の普洞王(ふとらおう)が仁徳天皇より波蛇(はた、秦)の姓を、その子秦酒公(さけきみ)が雄略天皇に禹都万佐(うづまさ、太秦)の号をたまわったとも記されている。

実体は、新羅からの渡来集団だったようで、その推定は南天塚古墳(北嵯峨高校内)から新羅焼きの陶質土器が発掘されたことによって、いっそうの裏づけを得た。

一面の原野であった嵯峨野に、秦氏が入植したのは、大体五世紀後半のことだったらしい。

秦氏は大陸伝来の先進技術を所持していたので、のちに「葛野大堰」(かどののおおい)と呼ばれるような大堰川(桂川の上流)を中心とする大灌漑事業をなしとげ、その勢いで、洪積丘陵の嵯峨野一帯に畑作を可能とし、たちまちのうちに強大な勢力を築いていった。

こうして嵯峨野を完全に掌握した秦氏は、京都盆地の各所に進出して枝村をつくった。

そのもっとも大なるものは、伏見地方であったろう。

ちなみに伏見稲荷大社は、秦伊侶具(いろぐ)と関連する創祀伝説をもち、代々秦氏の奉祀を受けてきた。

そのほか東山の山階寺、北白川の白川廃寺、北野紙屋川の北野廃寺を営んだのも、すべて秦氏であったと伝えられる。

遷都の前夜

葵祭りといえば、普通だれもが思いうかべるのは、賀茂社の例祭であろう。

ところが洛西(らくせい)松尾にも、葵祭りと称する祭りがある。

俗に“うかうかとお出(いで)、とっととお還(かえ)り”というたとえで知られる松尾大社の例祭である。

松尾大社は、中世以降醸酒家の崇敬を得て、とくに造酒(みき)の神として著名になったが、もとの鎮座地(ちんざち)は別雷(わけいかづち)山(分土(わけつち)山ともいう)の大杉谷。 そこには磐座(いわくら)だったと思われる巨石が、いまもある。 |

松尾大社の醸酒家の奉納酒樽

|

別雷山といえば、思いだされるのは、この節の冒頭にかかげた『山城国風土記』逸文だが、かって松尾大明神(火雷神)はここに鎮座していたわけだから、さだめし賀茂の別雷命が投げあげた杯(さかずき)もこの山中に落下したのにちがいあるまい。

ところで、この松尾大社も秦氏の奉斎する氏神社であった。

『本朝月令』という平安時代の史料によれば、松尾大明神を現在地に勧請したのは、秦都理(とり)であるという。

なお、秦氏奉斎として知られる神社はヽ太秦の地(穴代神社)にもある。

このようにみてくると、秦氏の勢力は、嵯峨野一帯を本拠とし、桂・伏見・北白川・北野と京都盆地をかこむような形で扶植されていたわけで、おそらくは盆地最大最強の氏族だったとみてよい。

大和朝廷とも、早い時期から密接な関係を似っていたようである。

そのことを象徴する伝承として著名なのは、推古期に創建された蜂岡寺、すなわち現在の広降寺をめぐる『日本書紀』の記述であろう。

広降寺創建の地については、諸説あっていまだ一定しないが、いずれにしても聖徳太子よりたまわった仏像を安置して秦氏の氏寺とすべく、泰河勝(かわかつ)の出姓したのが広降寺であったと伝えられる。

秦氏は土木開発技術だげでなく、養蚕・機織・醸酒などの技にも長じていたから、それらの特技が歓迎されていっそうの信頼を朝廷からかちえたのにちがいない。

泰氏の勢力は、その後も順調に伸張していったようだ。

七八四(延暦三)年、藤原種継の首唱によって、平城京を遠く離れた地に新京の建設がはじまった。

近年発掘のすすんでいる長岡京のことだが、長岡京は史上はじめて淀川水系の西に営まれた都城でもある。

長岡の地は秦氏の領分といってよく、首唱者で長岡京造都長官に任じられた藤原種継の母が秦朝元の娘だったことも勘案すると、この新都造営のかげに泰氏の働きかけがあったことは、まずうかがいないであろう。

もっとも長岡京の造営は、種継が暗殺されたりしたため、不幸にして中絶のうき目を見た。

かわって、新らだな遷都先の有力候補として浮上したのが、山背国葛野(かどの)郡、すなわち京都盆地である。

葛野郡への遷都を桓武天皇に建言したのは、和気清麻呂だったとされる。

しかし、こんどの場合も葛野郡遷都を意欲的に根まわししたのに、秦氏とその縁戚だったようだ。

たとえば、七九三(延暦一二)年正月、桓武天皇の命により葛野郡を検分しにやってきた藤原小黒麻呂(おぐろまろ)は秦島麻呂の女婿であり、また小黒麻呂の子葛野麻呂(かどのまろ)も熱心な葛野郡遷都論者であった。

葛野郡における新都、すなわち平安京の造営は、小黒麻呂らが検分をすましてすぐに着手されたものとみられる。

小黒麻呂は初代の平安京造宮大夫に任じられ、新京建設の総指揮をとることになった。

二章 王朝の光と翳 top

1 平安新京の造営

造都の進捗

桓武天皇が平城京を捨て、淀川流域の西に新都造営を決断したのは、ひとつの大きな睹けだったといってよい。

ところが、その長岡京は、様々な事情によって、中断のやむなきにいたった。

それだけに、平安京造営に注ぐ桓武天皇の意気ごみは、なみなみではなかった。

もしまた失敗すれば、天皇の政治生命は断たれてしまうかもしれないのだ。

そんな熱意を天下に示すかのように、天皇には藤原小黒麻呂らを検分につかわして、半月あまりのちの七九三(延暦一二)年二月二日、早くも遷都の儀を賀茂大神に奉告させ、翌三月一日には車駕(しゃが)に乗り、みずから新京の予定地を巡覧してまわった。

かたわら、建設工事の方も確実に推進されていったようである。

たとえば、三月一二日、五位以上、諸司主典以上の貴族宮人諸家に役夫の提供を求めて宮城を築造させているし、六月には諸国に令して宮城の諸門をつくらせている。

つづいて九月には、新京の宅地班給も行なった。

翌七九四(延暦一三)年に入ると、まず六月、諸国から役夫五〇〇〇人を徴発して新京を掃除させ、七月には長岡京の東西市(とうざいのいち)を新京に移した。

そして一〇月二二日、天皇は正式に新京にうつり、同日遷都の詔(みことのり)を発した。

また、一一月八日、「山河襟帯(きんたい)、自然に城を作(な)す……よろしく山背国を改めて山城国となすべし……[号して平安京という」という詔が出され、新京は平安京と呼ばれることになった。

さらに翌七九五(延暦一四)年元旦、宮中では平安新京を賀する「平安楽土万年春」の踏歌(とうか)が唱和され、五月には造都の技術系官人として物部建麻呂、秦作岐麻呂が、それぞれ造宮大工、造営少工に任じられた。

翌七九六(延暦一五)年元旦、天皇が大極毆で諸臣の朝賀を受けていることから察すると、国政の中枢官庁ともいうべき太極殿も七九五年中に完成していたことがわかる。

以上の状況からすると、平安新京の造営は、一見ごく順調に進捗していったかのように思われるが、しかし新京の建設地は、前述のごとく過半が沼沢地で、立地条件はけっして良いとはいえず、民力もあいつぐ遷都工事や蝦夷征討(えぞせいとう)のための徴発によって、極度に疲弊していた。

ちなみに朝廷は、七九六年一一月、新都造営にたずさわる飛騨工(ひだのたくみ)のうちの逃亡者逮捕を諸国に命じているが、これなどは当時の百姓(おおみたから)の困苦ぶりを端的に物語る挿話といってよい。

このような実情は、心ある公卿の憂えるところでもあったとみえ、八〇五(延暦二四)年にいたり、公卿の間からも新都造営を強行することの無理を難じる声がにわかに高まった。

いわゆる徳政相諭(とくせいそうろん)と呼ばれる事件である。

さすがの桓武天皇も、彼らの声をあながちに無覘することはできず、同年一二月、ついに造作の停止を決定し、造宮職(ぞうぐうしき、造宮大夫)も廃することになった。

そしてその四年三月、桓武天皇は、七〇歳をもって没した。

結局、天皇は、長岡京・平安京の両度とも、完成された偉容を目のあたりにすることができなかったわけである。

だが、平安京についてのみいうと、天皇が造営停止を決断する以前に、実は主要部分の結構はおおよそ整えられていた。

また、廃された造営職は木工寮に合併され、その後も造都の事業をつかさどることになる。

平安京見て歩き

それでは、造営が一段落したころの平安新京のありさまはどうであったか?

しばらく、タイムトラベルを楽しんでみよう。

平安京は、平城京や長岡京と同様、北端に大内裏を設け、南に入口を開いている。

その南の入口を扼(やく)してそびえ立つのが、例の有名な羅城門である。

いまは石碑(千本通九条上ル東側)がひともと立つにすぎないけれど、往時のそれは、棟の両端に金色の鴟尾(しび)をあげた瓦葺きの堂々たる大門だった。

門の脇から東西に張りだしている高さ六尺程度の土塁(羅城)は、京城を守護するための設備だが、羅城が築かれているのは、どうやら南面だけであるらしい。

羅城門をくぐって京城に踏みいると、眼前に幅八五メートルの大道が坦々とのびている。

いうまでもなく平安京を東西にわかつメインストリート朱雀大路である。

季節が春であれば、両側に植えられた柳の並木がまぶしいほどの新緑をしたたらせているはずだ。

朱雀大路は、おおよそ現在の千本通りと合致するといわれる。では、朱雀大路の位置はどのような理由できめられたのか?

いまの大徳寺のすぐ南にわだかまる船岡山を基準としたという説が有力だが、地図を見ると、鴨川と桂川が合流して形成する三角地帯の中心線ともほぼ重なるので、そのような地形上の特性も加味して朱雀大路は引かれたのであろう。 |

羅城門遺址の石柱

|

さて、朱雀大路を北上しはじめて、まず最初に目につくのは、東寺と西寺である。両寺院のうち、東寺は高さ日本一をほこる五重塔(国宝)などによって、いまも入洛する人々のかっこうの目じるしとなっている。

しかし、西寺の方は鎌倉初期に衰亡し、いまは礎石がわずかに往時の栄えをしのばせるだけである。

現在の京都は古寺の多いことで知られるが、造営当初は、この東西二寺をのぞくと遷都以前から存在したごく少数の寺院が、ポツリポツリと散在しているばかりであった。

朱雀大路をさらに北上すると、まもなく見えてくるのは、外国使節の饗応にあてられた東西の鴻臚館(こうろかん)であり、新京の経済的機能をつかさどった東西の市(いち)である。

その辺を過ぎたあたりから左京にも右京にも、いくつか貴紳(きしん)の邸宅が見えはしめるが、まだ閑散とした観をまぬがれない。

現代人の足からすれば、羅城門をくぐっておよそ一時間あまり、ようやく平安京大内裏の正面に達する。

大内裏の南に接したその一画は、さすがに建物が稠密し、前述した神泉苑も朱雀大路から二筋東よりの壬生大路を西限として東方に豊かな苑池をひろげている。

平安京大内裏は、二条大路に南面し、北は一条大路を限りとしていたようだ。

東限は大宮大路、西限は西大宮大路で、南北の軸がやや長いものの、方およそ一キロ余。以上の推定にもとづき、千本通り丸太町東の児童公園に、現在「大極殿遺址之碑」が建てられている。

なお、平安京は唐の長安を模したものであるが、長安京に比し、面積は三分の二南北の距離においても長安京の八・二キロに対し平安京は五・七キロと、はるかに規模は小さかった。

また、平安京の住人は、一〇万人を前後する程度であったといわれる。 |

大極殿遺址碑

|

京域の変遷

次に平安京全体に視点をうつし、正確な碁盤の目模様を描いた京域が、現在の市域とどのようなかかわりをもっていたかを見てみると――北限の一条大路(おおじ)は一条通りのやや北の線、南限の九条大路は九条通り、東限の東京極大路は寺町通り、西限の西京極大路は天神川の少し東の線と、それぞれほぼ重なりあっている。

このうち、東京極大路は、いまより流域のずっと広かった鴨川の右岸ぞいに設定されたものとみてよい。

一方、西京極大路は、南端が桂川にギリギリ近接し、北端は双岡の東麓をかすめて妙心寺の北にまで達している。

こうしてみると、碁盤の回状という要請をふんまえたうえで、京都盆地の地形を最大限に生かした、実に見事な地割りがほどこされていることがわかるであろう。 |

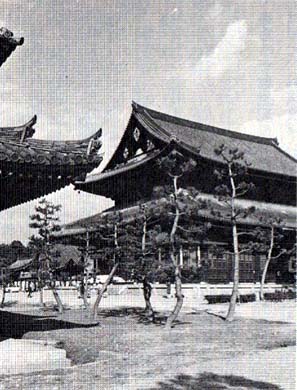

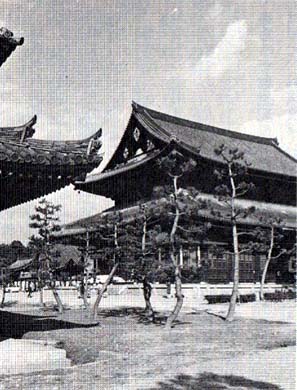

京都御所

|

しかしながら、大内裏を中心に、左右相称の美をほこった京城も、そう長く命脈をたもつことはできなかった。

というのは、人の住むのに不適な湿地帯が右京に多く、その自然条件を克服できなかったからである。

右京の地は左京にくらべ、遷都の当初から人家が少なかったが、時の経過につれていよいよ人家は減少していった。

右京の荒廃はかなり早期からすすんでいたらしく、九八一(天元五)年に慶滋保胤(よししげやすため、儒学者で漢詩文の大家)の著した『池亭記』にも、「去る人はあっても来る人はなく(右京のありさまは)まるで幽墟のごとくだ」と記されている。

右京のさらに西方の嵯峨野(さがの)は丘陵地帯なので貴紳の別業などが営まれ、逍遥(しょうよう)する大宮人(おおみやびと)のすがたもよく見うけられたが、右京はその嵯峨野と左京との間にポッカリあいたエアポケットのようなもので、たまさかに住む人々は都の住人でありながら「村人」と呼ばれたりしたともいう。

こうして衰亡の一途をたどった右京にかわり人口が増加したのは左京であり、かって平安京の東郊だった鴨川の左岸一帯である。

ことに鴨川畔(はん)から東山山麓にかけての地は、院政時代をむかえると法勝寺以下の六勝寺が伽藍をそびえさせるなど、にわかに脚光をあび、のちには平家の六波羅第(ろくはらだい)も営まれることになる。

院政時代にはまた、南郊の鳥羽方面も、貴紳の新しい別業の地として開発された。

鳥羽地区は桂川と鴨川の合流点に近いので、大小の池沼に恵まれており、貴紳はその池沼を苑池に活用したのである。

そこで彼らの別業は「城南水閣」と総称されるが、その最たるものば白河法皇の造営になる鳥羽離宮であった。

鳥羽離宮は、平安京大内裏とほぼ同じ広さがあったといわれ、平安京とは羅城門を南に直進する“鳥羽の造り道”で結ばれていた。

名神高速京都南インターチェンジのすぐ南にある秋の山やその東方の安楽寿院は、数少ない鳥羽離宮の遺跡と伝えられる。

左右対称に設計された平安京は、このほか洛北方面にもいくつか枝をのばし、しだいに昔日のバランスを失いつつ中世をむかえる。

安楽寿院

都を見舞った災害

平安京が長いあいだ繁栄した理由の一つとしてよくいわれることに、京都は比較的天災が少なかったからだというのがある。 確かに、近年の京都は、あまり大きな天災の洗礼を受けてはいない。

しかし、話を平安時代にもどすと、平安京は必らずしも名のとおり“平安”の地ではなく、しばしば災厄をこうむることがあった。 |

鴨川 |

なかでも、白河法皇が天下三不如意のひとつにあげた鴨川の氾濫は、都人にとって大きな脅威であった。

これには、事情がある。鴨川は元来、上賀茂神社のあたりからまっすぐ南に流れていた。

当時の流域はいまの堀川だといわれるが、地形を見ると、確かにその方が自然である。

ところが、平安京を造営するにあたって、京域を分断するほどの大河があっては不都合だということで、強引に流路をつけかえ、現在のように東山の麓の方へ流すようにしたのだという。

一二〇〇年もの昔、これほどの大土木工事を可能にする技術が育っていたというのは一驚にあたいするが、それだけに無理も大きかったのであろう。

平時は事なくすんだものの、いったん大雨が降ると、もう鴨川は自然の暴威の前に無力であった。

非常時にそなえて河原はいまの数倍も広く余裕を見こんでいたが、それでも効なく、鴨川の濁流が京域を侵したのは、八五七(天安元)年から三年連続の事例を含め、平安時代だけで軽く二〇回を越す。

このような状況は近代に入ってもなお続き、ようやく堅固な堤防が築かれて、いまのようなすがたに改修され、暴れ川の名を返上するにいたったのは、一九一二(明治四五)年のことである。

京都の住民を苫しめたのは、洪水ばかりではなかった。

霖雨(りんう)・旱魃による飢饉もそのひとつであれば、地震や大風・雷、あるいは疫病の跋扈(ぼっこ)も、同類に数えてよいであろう。

それに、これは人災の類に入れるべきかもしれないが、火災の多かったことも注意しておくべきであろう。

かがやかしい明の部分があれば、それにあいともなって酷い暗の側面が必らず存在するのが、世のならいである。

以上の諸々の災害は、その暗の側面を形成し、平安人の精神生活に独得の陰影をそえた主要な和音であるといってよい。

実際、ただ単純に生を謳歌する古代的な精神は、平安京という一見華やかきわまる空間の中で、徐々に変質し、苦の直視へと深まっていくのである。

2 政治の世界の興亡 top

藤原氏の抬頭

平城京から長岡京へ、長岡京から平安京への遷都は、一面で政争あいつぐ政界の淨化という要請にもとづいたものだった。

だが、権力のあるところ政争は避けられず、平安京においても政治的暗闘はごく初期から発生した。

その際、もっぱら主役を演じたのは、奈良時代に有力氏族にのしあがった藤原氏である。

藤原氏は南家・北家・式家・京家の四家に分立していたが、平安時代に入って、いち早く主導権をにぎったのは、北家であった。

こうしてまず同族を蹴落した北家は、次の鉾先を朝廷に立つ有力他氏の排斥に向ける。

最初にその犠牲となったのは、古代からの名族伴(とも)氏および橘(たちばな)氏(承和の変)で、ついで紀(き)氏、菅原道真、源高明らが次々に政界から葬りさられていった。

その間、北家では、良房が天皇家の外戚となる道をひらいて人臣(じんしん)最初の摂政になり、良房の養子基経は天皇の廃立(陽成廃帝)というタブーにかかわったうえ、やはり人臣最初の関白の座を射とめた。

これによって、平安遷都後ほぼ一〇〇年間、まがりなりにも保たれてきた律令体制は有名無実化し、藤原氏が摂政・関白を独占して国政を壟断(ろうだん)する摂関(せっかん)政治の時代を迎える。

かくて藤原氏の専権は確立したかにみえたが、ほどなく藤原氏は新らたな敵に直面しなければならなかった。

歴史は繰返すというが、その新らたな敵とは、かって藤原四家の間で演じられたのと同様の、一族内部の確執であった。

この確執は、兼通・兼家兄弟、兼家の子の道降・道兼兄弟、および道長(道隆の弟)・伊周(道隆の子)との間で、三代にわたって蜿蜒(えんえん)と続けられた。

それは骨肉の争いであるうえに、他氏排斥の間につちかわれた藤原氏一流の策謀を駆使しての争いだっただけに、きわめて陰湿で凄まじい様相を呈した。

結局、修羅の闘争を生き残って、栄冠を手中にしたのは、時の天皇(一条)の生みで姉にあたる東三条院詮子の強力なバックアップを得た道長であった。

此の世をば 我が世とぞ思う

望月の 虧たる事も 無と思へば

道長の得意を示す、世に有名な“望月の歌”は、このような苦闘のすえに産出されたものである。

だが、道長の得意も、そう長くはもたなかった。

道長は“望月の歌”を詠んでまもなく、法成寺という一大御堂を建立した。そこで道長は一名、御堂関白とも呼ばれる。

法成寺は、現在の京都御所の東方、寺町通りから鴨川の畔にかけて広大な寺域を擁していたが、いまは消滅してその跡をとどめない。

しかし、法成寺の結構や御堂関白の栄華のさまを、この眼でしのぼうと思えば、手がかりがないではない。宇治の平等院を訪れればよい。

平等院は、もと道長の別業だった。それを現在のような寺院に改めたのは、道長の子頼道である。

ところが――、この頼道の代で、道長の偉業も、御堂関白家の栄光も、早々と食いつぶされてしまうのだ。

摂関政治から院政へ

頼道が父道長の期待にこたえられなかったのは、何も几庸だったからではない。

藤原氏の権力の基盤である外戚の座に着けないうちに、一〇六八(治暦四)年藤原氏と直接に血縁関係のない後三条天皇が即位したからだった。

ときに天皇は三五歳。それまで天皇は藤原氏の圧制を眼のあたりにして育ってきた。

その圧制をはねのけて実現した即位だっただけに、摂関家の横暴を阻止しようとする天皇の意志は強かったようだ。

そのことは、即位の翌年、摂関政治の積年の弊を払拭し、律令体制を回復しようとして、記録荘園券契所を新設したことをもって証明される。

ついで即位した白河天皇も、生母こそ藤原氏(茂子、頼通の弟能信の女)だったが、摂関家制圧の思いは、父後三条天皇に劣らなかった。

そして結果的に藤原摂関家は、彼らが期待をかけたであろうこの藤原氏腹(ばら)の天皇の特異なマキャベリズムのために、いよいと凋落(ちょうらく)の坂道を転落し始める。

というのも、天皇は一〇八六(応徳三)年に譲位し(上皇)、それと同時に、かって例のない新形式の院政を開始するのだ。

前述の城南離宮が営まれたのは、この時である。

上皇は、この城南離宮に行政機関たる院庁を設置し、実に四三年間も、権力をほしいままにする。

院政を支えたのは、受領国司などの下級貴族であったが、以後院政は摂関政治にかわる新らたな政治体制として、国政を牛耳ることになった。

院政は、後述する後醍醐天皇の代にいったん中絶するが、息長く京都朝廷の政治体制として生きのびる。

源平争乱期、朝廷を代表して武家を相手どり、古代屈指の専制君主の名をはせた後白河法皇も、やはり院政によってその力を発揮できたのであった。

なお、院政時代は、奇妙な活気にいろどられた時代であって、たとえば何事につけ数の多さを自慢するというような風潮が世をおおった。

薄暗い堂内に一千一体の観音像が林立し、一種異様な雰囲気をかもしている三十三間堂も、そのような時代・風潮を反映して造営されたものだ。

また、山門(延暦寺)をはじめとする社寺衆徒の嗷訴(ごうそ)が激増したのも、院政時代の特徴だった。

院政以前は、ほとんどなかった神輿・神木をかついでの嗷訴が、院政の約一〇〇年間で実に六〇余回を数えている。

院政は武士の政権鎌倉幕府の成立によって、実際的な政治能力を失い王朝権力の最後の砦としての役割をおえる。

そのことを思うと、ある意味でそれらの現象は、ひとつの時代末にきまって表出する、狂騒(きょうそう)な病症だったといえるかもしれない。

王朝の落日

一一五六(保元元)年七月一一日の夜明け、鴨川の二条河原をひたひたと押し渡る一七〇〇騎あまりの軍勢があった。

そのなかには、平清盛・源義朝らの顔が見える。

やがて彼らは、言葉にならぬ雄叫びをあげて、敵の本拠白河北殿に攻めかかった。

崇徳上皇と後白河法皇の対立に端を発した保元の乱の幕明けである。

一流貴族の子で天台座主を四度も歴任した僧慈円(じえん、慈鎮)は、後年現した史論書『愚菅抄』(ぐかんしょう)の中で、この乱を評して次のように述べている。

「(保元の乱以後)日本国ノ乱逆卜云フ事ハヲコリテ、後ムサ(武者)ノ世ニナリケルナリ」。

保元の乱を契機として、王朝の没落は決定的となり、武家の世がもたらされることになったというのである。

だが、そうなるにいたった遠因は、むろんのことだが、ずっと前にはぐくまれていた。

武士の成長に関する経緯は、本稿の趣旨ではないのでさておくとして、武士が中央政界にある程度の影響を与えるようになったのは、一一世紀のことである。

その頃、都では源義家が武士としてはじめて院の昇殿を許されるという栄誉にあずかったうえ、藤原摂関家に重く用いられていた。

だが藤原摂関家の制圧を心がけている白河上皇にしてみればこれははなはだ苦々しくかつ危険なことこの上ない。

そこで上皇は、摂関家の源氏に対抗すべき院政の武力として、たまたま接近してきた伊勢平氏の平正盛を登用し、債極的にその強化をはかった。

摂関家も院も、まさかそれが後年自分たちの首をしめることになるとは夢想もしなかったのだが、かくして源氏・平氏は着々と実力をたくわえ、やがて保元の乱に際会したのである。

さて、保元の乱という“お国争い”によって、みずからの力の強さを知った武士層は、三年後の一一五九(平治元)年、今度は武士同志の主導権争いをめぐって、平治の乱を引起す。

勝利を得たのは平氏の清盛で、敗れた源氏の義朝は、東国をさして落ちる途中、尾張国(愛知県)で暗殺されてしまった。

武門唯一の棟梁の地位をかちとった清盛の、その後の躍進ぶりはめざましい。

武士として最初の公卿に任じられたのを手はじめに、ついには娘徳子(建礼門院)腹の皇子の即位(安徳天皇)によって、外戚の座につくことも実現し、平安政界を嵐のように席巻していった。

平家の本拠六波羅第は、いまでこそ地名や石碑に跡をとどめるにすぎないが、往時は東山々麓から鴨川東岸にいたる地をおおって、五二〇〇余の邸館が並び立っていたという。

だが、“何事も六波羅樣”と都人から畏怖された栄華も、そう長く続かなかった。一一八〇(治承四)年の以仁王(もちひとおう)の令旨によって火をつけられた打倒平家の動きは、同年六月、清盛が平安遷都以来、四〇〇年ぶりの福原(神戸市)遷都を強行したりして鎮火に躍起になったにもかかわらず、燃えひろがる一方であった。 |

平清盛の墓(六波羅密寺)

|

そして、一一八三(寿永二)年六月、平家一門は、北陸道から押しよせる木曽義仲軍の足音におびえ、一戦もまじえることなく、都を落ちていった。

その後の変転は、めまぐるしい。

都人の大歓迎をうけて入京した義仲は、源頼朝の派遣した軍勢に敗れて大津(滋賀県)の打出の浜で戦死。

ついで、京都回復を目指した平家軍も、壇の浦に追いつめられて滅亡。

代わって、京都にさっそうとして登場したのは、頼朝の弟義経だったが、その義経も兄との間に不和をきたし、短時日で京都をおわれた。

その間、京都の側で王朝の栄光を守ろうと先頭に立って粉骨砕身していたのは、後白河法皇であった。

一体に法皇は、ある勢力が勃興すると、それに敵対する勢力を重用し、そのバランスの上に立って両勢力を統御することに秀でていたようである。

一時期、その術策に振りまわされた頼朝は、法皇をさして“日本一の大天狗”と非難したほどだ。

だが、義仲なく、平家は滅び、義経もまた没落したいま、残るは頼朝だけであって、法皇得意の術策を弄する場は消えうせた。

頼朝が「天下の草創」と豪語して要求した守護・地頭の設置を、もはや法皇は無条件で認めるほかはなかった。

ときに一一八五(文治元)年一一月、平安京を唯一の中心軸として動いてきた時代は、ここにはっきり終りをつげたのである。

3 平安京の生活 top

住まいのありさま

一般に、平安貴族の生活は、諸種の物語や記録によって、あるいは現代に生き残った大寺社などのイメージによって、きわめて豪華かつ優美なものだったというふうに理解されている。

しかしながら、ある面においては、確かにそのとおりだったにしても、全般的には必らずしもそううらやむほどのものではなかったようだ。

まず、住宅事情からみてみよう。王朝の住宅といえば、だれしもが脳裡に思いうかべるものに、寝殿造りがある。

ところが、名称の知れわたっているわりに、その実態となると、実物は残っていないし、絵図面もないということで、正確なところは明らかでない。 |

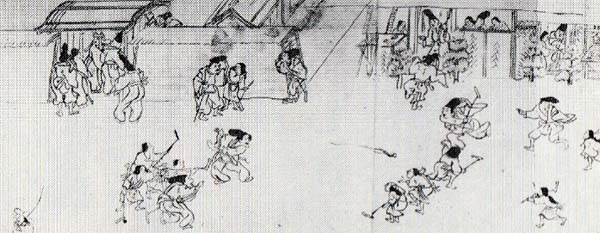

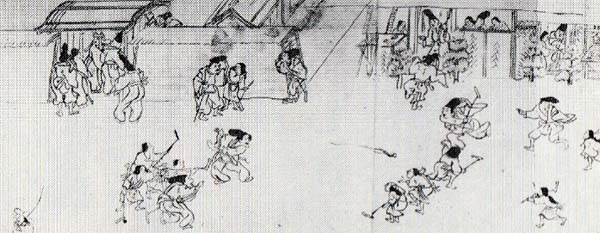

蹴まりに興ずる貴族たち(「年中行事絵巻」)

|

そこで古記録などの記載などを手がかりとするほかにないわけだが、そのような手段で復元された寝殿造りの基本的構造は、おおよそ次のようなものだったとされる。

すなわち、周囲に築地(ついじ)をめぐらした敷地の中央に南面して寝殿(主屋)が建ち、その左右(東西)と背後(北)に対屋(ついのや)と呼ばれる建物があって、寝殿とはそれぞれ渡殿(わたどの、廊)で結ばれている。

渡殿は東西の対屋からさらに南にのびて、その先端は泉殿(いずみどの、東)、釣殿(つりどの、西)につながる。

泉殿・釣殿はともに、敷地の南側に設けられた池の上に張りだし、池と寝殿のあいだの空間は、白砂を敷きつめた中庭となっている。

敷地は方一町が基凖だったといい、このような様式が完成したのは、平安中期頃のことらしい。

以上の建物のうち、寝殿は主人の住む所、対屋は家族の住む所と区分けされるが、とくに寝殿背後の対屋(北の対)は主人の正室の居室にあてられるのが普通だった。

正夫人を称して北の方というのは、これに起因する。

また、いずれも一階建てが原則で、二階建てをとることはほとんどなかった。

寝殿は白木造りの丸柱を用い、屋根は桧皮葺きの優雅な入母屋造り。

他の建物も同様のつくりだったと思われるが、ただし床はすべて板敷きであった。

平安時代は、いまでいう布団の類がなかったから、嫋々(じょうじょう)たる平安美人も、夜になればこの板敷のうえに畳を一、二枚敷き、長い夜をすごすことになる。

当時の物語類に、高貴な女性の寝所(しんじょ)として、御帳台(みちょうだい)なるものがよく登場するが、それも要するに何枚かの畳を重ねて全体をベッド風にしつらえた程度のものでしかなかったらしい。

平安時代はまた、障子(しょうじ)や礇(ふすま)などもまだつくられてはいなかった。

|

庶民の住宅 左側は貴族の邸宅の棟門。

右側の棟割長屋が京の庶民の家で窓に棚を出して干魚などを売っている。

路上では子供らが挂杖(ぎっちょう)という正月の遊びに興じている(「年中行事絵巻」)。

|

従って寝殿の内部(身舎=もや)は、塗籠(ぬりごめ)という小室をのぞいて、間仕切(まじき)りというものが皆無(かいむ)といってよいほどになかった。

身舎の面積は、標準で五間四方といわれる。

そうすると身舎は五〇畳敷きの大広間となるわけだが、このだだっ広い屋内は、王朝人が好んでした歌合その他の遊宴の場とされた。

しかし、平時はさすがにそのままでは使用しがたく、屏風や几帳を立てまわしていくつかの区画に分割し、それぞれの用途にあてていたようである。

身舎に間仕切りがないというのは、おそらく夏の暑熱を避けるための工夫だったのだろう。

屋根を桧皮葺きとし、床を高くしたのも同様、涼を得るための工夫と考えられている。

しかし、このような構造は、いうまでもなく冬の寒さに対しては無防備に近い。

それに、内部が広すぎるため、採光が十分でなく、昼間でも室内は薄暗いという欠点もあった。

そこでいきおい蝋燭類を多用せざるをえなくなる。

だから、夏はともかく、寝殿造りでの冬季の日常は、かたい畳のうえで寒さにふるえ、格子戸や遣戸、蔀戸をしめきった室内に充満する油煙にむせび、ときに吹きこむ隙間風が蝋燭の炎に描かせる自身の影に物怪(もののけ)の出現かとおびえたりして、それほど快適なものではなかったようだ。

なお、町屋と総称される当時の庶民の住宅は、たいていが長屋造りで、一戸の間口は三間、屋根は板葺きが普通で、なかには萱葺き・藁葺きの家も見かけられた。

内部を見ると、土間が一間に、あとは板敷の二間からできている。

寝殿造りとは比較にならない簡素なものだが、それでも田舎では依然堅穴住居が広く行なわれていたことを考えると、都の庶民はまだめぐまれていたということができよう。

服装と着物

服飾は建築物とくらべて、流行のサイクルが短かい。

平安時代においては、まず唐風の礼服一辺到の時期、和様化かすすみ束帯・女房装束が正装とされた時期、および武士風俗の影響をうけて衣に糊(のり)をきかした強装束(こわしょうぞく)がはやった時期の三つに大別できる。

このうち、もっとも平安時代の優美さを表徴しているのは、束帯・女房装束の時期であろう。

束帯は男子の正装。単を肌着とし、大口袴・袙(あこめ)・表袴・下襲・半臂(はんぴ)などを重ねて、一番上に袍(ほう)を着、頭には冠、腰には石帯、足に沓(くつ)、手に笏(しゃく)を配する。

女房装束は、俗に十二単(ひとえ)と呼ばれる女性の正装。

張袴(はりばかま)・単(ひとえ)、何枚かの桂(うちき)・打衣(うちぎぬ)・表着(うわぎ)・唐衣(からぎぬ)を重ねて着し、腰に長い裳(も)を結んで手に檜扇(ひおうぎ)を持つ。

袿は重袿(かさね)とも称され、多い場合には二〇枚も重ね着することがあった。

なんとも大変な重装備といってよい。これでは、ちょっとした動作にも難渋したにちがいあるまい。

しかし、束帯・女房装束は、あくまでハレの席における礼装であって、ケすなわち日常生活の場における略装は、むろん別にあった。

男性にとっての直衣(のうし)、女性にとっての小袿(こうちぎ)・細長(ほそなが)などがそれである。

が、この略装にしても、正装からせいぜい数枚の衣が省かれたものにすぎなかったから、相当の厚着であるごとには変わりがなく、王朝公卿を慢性的な運動不足に迫いこんだであろうと推測されている。

こうした優美至上主義的な公卿装束に対し、一般庶民の服装は、はるかに簡便、かつ活動的なものであった。

男性のそれは小袖括袴・直垂切袴、女性のそれは小袖の着流しに代表されるが、この実用本位の庶民風俗は、やがて平安末、貴族間にも用いられるようになる。

ここでついでに、髪型と化粧について見てみると、髪型は男性の場合、冠をつけるのに適した冠下髭、女性の場合は髪の毛の長いほど美人とされていたから垂髪とするのがごく一般的であった。

また化粧の方は、男女ともども白粉を塗り、眉毛を抜いて眉墨を刷くことが流行した。

男の髭面は見苦しいと嫌われたが、女性が歯に鉄漿をつけて黒く染めるおはぐろの風習は、すでにこの頃から行なわれていたらしい。

院政期になると、おはぐろは男子の間にも浸透する。

こうして平安貴族は、服飾から髪型・化粧にまで優美さを競ったわけだが、しかしそれでも貴男貴女としての資格は十全でなかった。

『源氏物語』宇治十帖に、生れながら香わしい芳香を身に備えた薫君に対抗して、匂宮が薫物に様々な工夫をこらすという挿話が出てくる。

この薫物、すなわち衣服にどのような香を焚きしめるかというのも、貴人としての見識を問われる大きな要素とされていた。

食生活

芥川竜之介の短編に、「芋粥」(いもがゆ)というのがある。

芋粥を腹一杯に食べさせてくれるという言葉につられて、わざわざ敦賀まで出向いた『今昔物語』巻二六所載の貧乏貴族の話を下敷きにした小説だが、この挿話からも察しられるように、こと食生活に関しては、平安貴族もあまり大きな顔はできないようである。

主食は、貴族の場合は精米、身分の低い人々や庶民は粟などの雑穀や、ときに玄米を常食とし、黍(きび)・稗(ひえ)・麦などを主食の補いとしていたから、まあ基本的には現代と似たりよったりといってよい。

米の坎きかたも、むしたり(強飯=こわいい)、水で煮たり(姫飯=ひめいい)、お粥にしたりと、今日同様の方法がとられた。

現代と決定的に異なるのは、副食つまりおかずの類である。

芋・瓜・茄子(なす)・葱(ねぎ)・牛蒡(ごぼう)などの野菜類、昆布・海松・滑海藻などの海藻類、大豆・胡麻などの雑穀類が並ぶ植物性の方はともかく、動物性の方は、極端に見劣りがする。

貴族の食膳を飾った動物性副食は、雉(きじ)・鶉(うずら)・鴨・鹿・猪などの鳥獣類、あるいは鮪(まぐろ)・鰹(かつお)・鯛(たい)・鱧(はも)・鮎・烏賊(いか)・蟹などの魚介類と、書き出してみればずいぶん豪華のようだが、獣肉類は仏教の影響の深まりから、しだいに食べられなくなり、魚介類も海産物は、海に遠い立地条件の悲しさで、ほとんどが干物や塩漬けでしか口に入らなかった。

「今昔物語』巻二八に、源頼親が宇治殿藤原頼通に献上した鯛の荒巻が原因でまき起った一幕の悲喜劇が記されているが、鯛の荒巻などは平安貴族が賞味できた極上の珍味だったといってよいであろう。

それともう一つ、現代に備わっていて当時に欠けていたのは、調味料である。

ことに醤油と砂糖のなかったことは、平安時代の食生活を文字どおり味気ないものにした元凶であった。

もっとも、平安時代にも飴(あめ)や甘葛(あまずら)という甘味料は、あることはあった。

いずれも蔓竹の煮汁だが、しかし甘さの点では砂糖とくらべて全く問題にならない代物だったという。

食事の回数は、前代と変わらず、朝夕の二回。大体午前一〇時頃と午後の四時頃にとっていたらしい。

しかし、ケースによっては、昼間の問食や夜食も出されることがあったようだ。

間食の風習は、肉体労働にたずさわる政府直属の工人や庶民の間に始り、のちには上層部にもおよんでくる。

ところで、公卿・殿上人は純然たる消費階層であり、平安京自体も構造的には消費都市にほかならない。

建築資材にしろ、衣服の原料にしろ、あるいは食品にしても、平安京内部で自給自足できる条件は整っていなかった。

それでは、それらの生活必需品はどのようにして調達されたのであろう?

諸国産品の京都流入のもっとも太いルートは、いうまでもなく国衙(こくが、国ごとに設けられた律令制下の政庁)から中央政府への納入物であり、貴族・社寺の所有する荘園からの年貢であった。

しかし、このような権力をとおしてのルートだけでなく、民間のルートもすでに存在していたことを見落してはならないであろう。

再々『今昔物語』を引くが、巻二九に京都と伊勢国を往き来する、京の水銀商人の話が出てくる。

この水銀商人は、一〇〇余疋の馬に絹・糸・綿・米などを負わせて通行したというから、隊商を組んでいたわけである。

これほどの規模の商人はそう多くはなかったにしても、このように京と諸国を往復して交易する民間商人は、時代がくだると共に増加する。

平安京の衣食住は、彼らの活動に依存する部分も結構大きかったのである。

4 文化と宗教の都 top

新仏教の展開と叡山

桓武天皇が長岡京へ、そして平安京へと、ただひたすら平城京を避けるかのように、遷都を強行した目的のひとつは、南都の旧仏教勢力の目にあまる政治介入を抑制することであった。

従って、南都寺院の新京移転は、長岡・平安の両度ともいっさい許されなかった。

しかし天皇は、仏教そのものの禁圧を目ざしたのではない。

その証拠に、平安京では羅城門をはさんで、東寺・西寺が官寺として創建されたし、遷都以前から存在する寺院も何らとがめを受けることはなかった。

天皇は乱れきった南部仏教界こそ敬遠したものの、それにかかる新らたな仏教の出現を待望していたのである。

遷都初期のそのような状況のもとで、わが国の仏教界は、二人の偉材を生みだした。

いうまでもなく最澄と空海のことで、両者はともに山林修行の徒として南都仏教と隔絶した環境に思索を深め、八〇四(延暦二三)年、奇しくも同じ遣唐使の船に乗りあわせて、入唐求法(にゅうとうぐほう)に旅立った。

両者の求める法は、おのずと異なったが、中国において彼らはそれぞれ、所期の目的をはたすことができた。

すなわち、最澄は天台法華の法門を、空海は真言の第八の師位を、唐の高僧より授けられたのである。

帰朝したのは、最澄の方が一年早かった。その翌八〇六(大同元)年、最澄は朝廷に上表(じょうびょう)して天台宗の開立を奏請し、まもなく勅許を得た。

すでに最澄は入唐する以前、京都北郊の比叡山に比叡山寺という小寺を営んでいたが、勅許がくだるにおよんでこの小寺を天台宗の根本道場とし、精力的に布教を開始する。

比叡山寺は、最澄の死の翌八二三(弘仁一四)年に延暦寺の寺号をたまわり、前年勅許された大乗戒壇の設立とあいまって、日本仏教界にゆるぎない地位を占めるにいたった。

一方、空海は、帰朝後しばらく九州で布教をしたりしていたが、まもなく嵯峨天皇の尊信を得て、勇躍入京した。

平安京では、高雄山寺(現在の神護寺に相当)に止住し、朝廷内に真言宗を鼓吹するかたわら、南都仏教界にも影響力をおよぼすなど、みるみる頭角を現していった。

そして八二三(弘仁一四)年、すなわち比叡山寺が延暦寺の寺号をたまわったのと同年に、平安京二大官寺の一である東寺を、嵯峨天皇より与えられた。

以後、東寺は真言宗徒専住の寺とされ、真言密教の本拠となる。

両者の開立した天台宗・真言宗を称して、よく平安新仏教というのは、とかく南都仏教(六宗)が経典の学問的研究に傾いて信仰面をおろそかにしたのに対し、ともかくも現実世界における信仰の重要性を説き、人間にはことごとく仏性がそなわっているという新視点を打ち出したからである。

しかし、すでに見たように、両宗の開立と繁栄の経緯は、明らかに国家権力という世俗的な力にたよった部分がすこぶる大きい。

それゆえ、やがて両宗は、国内仏教界を席巻するほどの教団に成長するが、一面で国家鎮護をとおして権力に迎合し、加持祈祷をもって貴顕に奉仕する、いわば仏教の本質と離れた世俗的栄華への傾斜という泥沼の中へはまりこむ弊を避けることができなかった。

国風文化の開花

最澄と空海は、宗教界のみならず、文化面でも多大な足跡を残している。

二人が生きた平安初期は、何事につけ唐風(とうふう)がもてはやされた時代だった。

ことに、嵯峨天皇の弘仁期(八一〇〜二四年)は、律令制の建てなおしがさけばれて、その母国唐に対する理想化がすすみ、唐風文化は著しい高揚をみせた。

この時、最澄・空海の二人は、唐から帰朝したばかりの新智識として唐風の鼓吹につとめ、朝廷・貴族が唐風になずむのに大きな役割を果したのである。

両者が積極的に唐風を鼓吹したのは、自分たちの創立した新興宗派を、外的な面から荘厳するためでもあった。

嵯峨天皇は自身もすぐれた詩人だったが、生存中に勅撰詩集を三集(『凌雲集』『文華秀麗集』『経国集』)編ませている。

ここでいう詩とは、むろん漢詩のことである。当時、和歌などは、紀貫之(きのつらゆき)が『古今和歌集』の「かな序」で嘆いたように、ほとんどかえり見られることがなく、文学といえばもっぱら漢詩を意味するほどに、唐風文化は一世を風靡したのであった。

しかし、このような唐風一辺倒もそう長続きはせず、代わっていわゆる国風文化が抬頭してくる。

唐風から国風への推移は、劇的な形ではなく、実にゆるやかなテンポですすんでいったが、両者の比重が逆転したのは、おおよそ九世紀、それも後半のことと考えられている。 |

東寺(教王護国寺)

|

国風文化成立の象徴ともいうべき「かな」が、個々人の便宜的符号としての域を脱し、文字として認知されたのも、この時代と重なりあう。

「かな」とは、「真字」(漢字)に対する「仮字」の謂(いい)であり、当時は「女手」とも呼ばれた。といっても、女性が「かな」を発明したというわけでけない。

「かな」の使用はすでに六世紀ころの金石文にも例があり、その成立にかかわったのは僧侶とか識字層の男性であったが、成立当初はもっぱら女性に愛用されたために、「女手」の称が起ったのである。

それにしても、「かな」の成立は、わが国の文化史において、もっとも衝撃的な事件といってよいであろう。

数世紀にわたる有識者の模索のすえに、わが国はいま、個有の文字をもったのだ。

そのことは単に、外来文字(漢字)の呪縛から解放されたというだけでなく、外来思想からも自立して、独自の思想の世界を展開する武器を得たことを意味する。

平安貴族層は、とかく、典型的な搾取者として位置づけられ、非難されがちだが、民族の文字をはじめて持ったというその功績は、やはり偉とすべきであろう。

ともあれ、「かな」の成立と前後して、わが国の風俗は、着実に唐風から国風へと変わっていった。

前に述べた寝殿造りの出現がそうであれば、束帯・女房装束の盛行もその現れであり、絵の世界で唐絵にとって代わって倭絵が流行するのも、同様の現象である。

また、詩文の世界では、漢詩すなわち“からうた”に対して“やまとうた”として復権し、その趨勢は最初の勅撰和歌集『古今和歌集』として結実する。

このような和風化の状況を平安京の政治世界と照応してみると、奇しくも律令制の崩壊、すなわち藤原氏による摂関政治の進展と軌を一にしている。

良房が摂政となり、基経が人臣初の関白に任じたのは、ともに九世紀後半のことだった。

同じ九世紀の末、八九四(寛平六)年には、もはや中国に範をとる必要なしという菅原道真の建議によって、長年続いた遣唐使もとうとう廃止された。

後宮の才女たち

九九九(長徳五)年一一月一日の夕刻、西の京にある大蔵録太泰連理の邸から、牛車を二、三〇台もつらねた美々しい行列がゆっくりと東に向った。

行列の主人公は、当時日の出の勢いの左大臣藤原道長の愛娘彰子(しょうし)。

彼女はまだ一二歳の少女だったが、一条天皇の内裏への参入が正式にきまり、今日めでたく入内(にゅうだい)のときをむかえたのであった。

行列が道長の土御門殿ではなく、一吏官の太秦連理邸から出発したのは、方違(かたたがえ、陰陽道の説く俗信。忌むべき方角を避けるため、いったん居を移すこと)にならってのことである。

彰子入内の行列は、大納言源時中以下二一人の公卿とその従者、おびただしい殿上人、および才色兼備を条件に厳選された四〇人の女房などからなっていた。

行列の目指す先は、内裏が焼亡したため一条天皇の仮の御所とされた一条院で、彰子がようやく一条院内の自分の部屋にくつろげたのは、午後の一〇時頃だったといわれる。

ところで、右にあげた女房というのは、いまなら人妻を意味するが、元来は貴族につかえて、房つまり部屋(曹司=ぞうし・局=つぼね)をあてがわれている女性をさす言葉であった。

換言すれば、召使いなどの端女(はしため)ではなく、一種の高級侍女ないし女官といってよい。

これらの女房は、召し名といって、ふだん父や夫、兄の官職名をもって呼ばれていた。

その通称は一方で、女房の世界にもあった地位の上下を端的にあらわす指標ともなっていたようである。

唐風文化から国風文化へと推移する時期に際会して、もっとも良く「かな文字」の恩恵に浴し、同時に国風文化振興のもっとも良き担い手となったのは、これらの女房群であったといってよいであろう。

たとえば、『源氏物語』を書いた紫式部、『栄華物語』の作者に擬される赤染衛門、『和泉式部日記』をのこした情熱の歌人和泉式部は、いずれも彰子付きの女房であったし、『枕草子』の作者として著名な清少納言は中宮定子付きの女房であったというふうに、平安後期の文学史をいろどる女人は過半が後宮に呼吸した女房たちであった。

では、なぜ後宮の女房からこのように才媛が輩出したのかというと、それは前節で述べた平安貴族特有のマキアベリズム――つまり天皇の外戚となるのが権力者にのしあがる捷径(しょうけい)だったということと、浅からぬ関係がある。

いまここで一条天皇の後宮のありさまを見てみると、彰子入内以前に、道長の最大の政敵伊周(これちか)の妹定子がすでに中宮となっており、そのほかに元子・義子・尊子の三人が女御(にょうご)として天皇の寵を競っていた。

そこへ一二歳の娘を送りこんで天皇の愛をひきつけようとすれば、いきおい娘を他のいかなる后妃よりも聡明で魅力的な女性に仕立てあげかくてはならないこと、理の当然であろう。

道長が、厳選した才色兼備の女房を四〇人も彰子に付きそわせた最大の理由はここにある。要するにこれらの女房は、常に彰子のかたわらに侍し、彭子を理想の貴女に育てあげる一種の教育者だったのだ。

と同時に彰子の後宮をして天皇の訪れやすい典雅で艶麗な雰囲気に盛りあげるのも、女房たちの役割とされていた。

その意味で、女房とは本来的に、豊かな才能と知識を兼ねそなえた、当時の先端をいくインテリ女性だったということができる。

平安貴族は、道長に限らず、このような素質ある女性を入内する娘のために争って求め、やがては自家の抱える才媛の数の多さを競うようにもなった。

その結果、後宮はしだいに王朝の才媛がうち集う一大サロンと化してゆき、その狭い世界の中で互いに自負をもつ女房たちが火のでるような切磋琢磨を繰返していくうちに、王朝和風文化の粋といわれる女流文学が開花することになったのである。

なお、こうした文化サロンは、後宮だけでなく、斎宮や斎院の潔斎(けっさい)の場をめぐって形成されることも少なくなかった。

平安京の夜と怨霊

ここまで、平安京に生成した事物の華やかな側面ばかりをとりあげてきたが、ここで平安人を悩ました苦の側面をみることにしよう。

まず第一に述べなければならないのは、平安京の治安がいちぢるしく乱れたことである。

夜ともなれば、街燈やネオンのまたたく現代と異なり、平安京は文字どおり漆黒の闇にとざされ、だだっ広い大路はとおる人の姿もまれだった。

そのため夜の平安京は、盗賊の跳梁するかっこうの舞台となり、組織的な盗賊団までが横行した。

『紫式部日記』をみると、一〇〇八(寛弘五)年の大晦日の夜、一条院内裏に盗賊が押しいって女官の衣裳をはぎとったという事件が記されている。

内裏への盗賊侵入は、このほかにもいくつか例があるから、治安状況の悪さはおして知るべしである。

望月の世を謳歌した道長ですら、盗賊の害をまぬかれることはできず、何度か強盗にあい、一〇一七(寛仁元)年五月には、倉から二〇〇〇両ほどの大金をまんまと盗みとられた。

当時、平安京の警察権をつかさどったのは検非違使(けびいし)だったが、肝心の検非違使からして盗みを働いたという話が『今昔物語』などにみえており、しかも盗賊を捕えてみると、貴族の従者だったり、れっきとした官史だったというケースが多かったそうだから、まるで泥棒天国である。

治安状況の悪さは、放火や乱闘事件がひんぴんと生じたことからも、みてとることができる。

いまならそれだけで人心はパニックにおちいることまちがいないが、平安時代はそれに加わえ、前にあふれたように、天災や疫病がたびたび平安京を見まった。

こうして苦の諸相にも直面せざるをえなかった平安人は、祟(たた)りという概念を強く意識するようになる。

そこでクローズアップされたのが物怪(もののけ)と御霊(おんりょう)であった。

物怪というのは、日常よく見かけられる、たとえば仏像の足を鼠がかじったというようなちょっとした異常事を、この世に棲息する様々な怪物の仕業とみなしたものである。

そして彼らは、物怪現象の一々をなんらかの変事の予兆と解し、その変事を出来させないために、もっぱら仏事を修するのが常だった。

物怪を平安貴族の精神的衰退の所産とするならば、もう一つの御霊は、貴族世界の権力抗争が産みおとしたさらに具体性のある恐怖といってよい。

根はもっと古い時代にさかのぼるのであろうが、平安時代の御霊は、政争のうちに志を得ずして抹殺された人々の怨念を人格化したものと規定することができる。

そうすると、御霊になる有資格者はうようよいたわけで、実際に御霊として祀られた顔ぶれも多士済々である。

いまは学問の神様として知られる菅原道真もその一人。

霊の化身である天満大自在威徳天神と呼ばれて猛威をふるい、藤原氏らをふるえあがらせたものだ。

迫真の御霊を鎮めるために営まれたのが、北野天満宮である。

しかし、物怪や御霊は、仏事を修したり、陰陽道に従って物忌や方違をしたり、道真の場合のように神に祀りあげたりすることで、その祟りを緩和できると考えられていたから、まだしも救いはあった。

やがて、人間界の知恵ではいかんともしがたい難問が、ますますひどくなる世の乱れに増幅されて、歴史の表舞台に登場してくる。

仏法の守られぬことを嘆く無漸な仏家の予言ともいうべき末法思想である。

末法思想の浸透

末法思想とは、釈迦入滅後、年代の経過につれて正しい教法が衰滅するという

悲観的未来論で、その内容は、仏法が正しく行なわれる正法時、仏法は存在して

も造寺造仏など形式的な信仰が盛んになり、解脱の行なわれない像法時、仏法が全くすたれて天災・戦乱・悪疫などがしきりに生じ、ついにはこの世界までが滅亡してしまう末法時、の三時期にわかれている。

末法思想は、中国の戦国時代に現れたといわれるが、日本への流入も比較的早く、すでに八世紀の南部仏教界は末法思想を知っていた。

しかし、それを現実の問題として切実に受けとめたのは、最澄が最初らしい。

ちなみに最澄は、末法についてはじめて言及した『末法燈明記』(八○一年)という書の著者に擬されている。

末法に関する解釈は幾説かあるが、わが国でもっともよく行なわれたのは、釈迦(しゃか)の入滅を中国の周穆王(ぼくおう)五三年壬申(じんしん)とする正像二〇〇〇年説である。

それによると、この世が末法時に突入するのは、一〇五二(永承七)年ということになる。

平安時代人は、精神生活の拠りどころのきわめて大きい部分を仏教に求めていた。

その仏教自体がすたれ、悪のみが跳梁跋扈する世が到来するというのだから、彼らの受けた衝撃がいかに甚大であったかは容易に想像されるであろう。

しかも、末法思想の予言する、天災や戦乱は、現実にひんぴんと生じているのだ。

そこで、無明の闇から逃れるせめてもの手だてに、ある者は剃髪受戒し、ある者は、出家して寺に入った。

しかし、当時、仏教界は南都北嶺を問わず、ひとしなみに俗化の極にあり、自身もまた救済されなければならない存在と化していた。

寺院内でも救いはない――その現実を直視した求道者は、やがて寺院からの再出家を敢行する。

彼らは遁世聖といい、寺院を離れて各地に移り住むと共に、真の仏法を模索することになる。

彼らが形成した集落は別所(べっしょ)というが、いま観光客で賑わう大原の里も、元来は比叡山を見切った遁世聖たちの別所であった。

遁世聖のなかには、そのうち、みずからを悪人にみせかけるなど、奇矯な行為に走るものが続出するようになる。

そしてついには、厭離穢土(おんりえど)を願うあまり、自殺をも辞さない人々までが現れた。

たとえば、大阪四天王寺西門に面した海辺や比叡西麓の琵琶湖では、しばしばその種の人々が入水する姿が見かけられたものである。

だが、末法特における救いの可能性は、全くないというわけではなかった。

それは、西方極楽浄土の教主で、臨終に際して迎えに来てくれるとされた阿弥陀如来の本願に、ただ一途にすがることである。

阿弥陀如来に対する信仰(浄土信仰)は、つとに一〇世紀、市聖空也(いちひじりくうや)の鼓吹したところだが、末法時を迎えるにいたって浄土信仰は、にわかに脚光を浴びることとなった。

その要請にこたえて、浄土信仰を体系的に整理統一したのは、比叡山の学僧恵心僧都(えしんそうず)源信である。

源信の著『往生・要集』は、堕地獄(だじごく)の苦患(くげん)をつぶさに述べることから筆を起し、阿弥陀如来の救いのありがたさを説いて、当時の宗教界に一大旋風をまき起した。

以後、浄土信仰は末法時におけるもっとも適した教えとして位置づけられ、その流れの中から法然・親鸞という鎌倉新仏教の祖師が生まれでてくる。

ただし、末法思想そのものは、彼らの登場をもってしても完全に克服されたわけではない。

末法の闇はなお深く、平安末から中世にかけ暗黒の時代潮流として、人心を底深いところで支配し続けた。

当時の日記や説話などを読むと、悪しきことはすべて末法濁世、澆季(ぎょうき)の世のせいだとする、一種パターン化した怨嗟(えんさ)の声に満ちている。

そのような受身一方の姿勢は、概して貴族層の記録に散見するが、新興の武士層にしても、末法の克服は容易な業ではなかった。

top

****************************************

|