|

****************************************

Home 其の一 其の二 其の三 其の四 付録

三章 斜光の中世 top

1 鎌倉から南北朝へ

承久の乱

安徳幼帝が都落ちの平家一門に奉じられて西国に去ったあと、京都では安徳の異母弟尊成親王が新しく天皇にたてられた。

第八二代後鳥羽天皇である。ときに数え年四歳、しかも天皇の践祚式に必須の三種の神器は平家一門に持ち去られて都になく、ただ後白河法皇の詔を唯一の拠りどころにして実現された、異例づくめの即位だった。

そのうえ、神器のひとつ宝剣は、安徳天皇と共に壇の浦の海底に没し、ついに京都にもどることがなかった。

後鳥羽上皇は終生、この異常な状況下での即位を気にやんでいたという。

ことに、王朝の武威の象徴たる宝剣が、自分の代で失われたことは、そこに武士政権成立との暗合をみて、深刻なショックとなったようだ。

しかし、人間的資質という点からすると、天皇は父後白河院に優るとも劣らぬすぐれた器量を備えていた。

ことに、和歌の道に造詣が深く、藤原定家に代表される新古今の世界は、天皇の御所を中心に形成されていった。

政治面での力量もなみなみでなく、一一九八(建久九)年に譲位して院政をとったころからあとは、当時権謀術策の名手として朝廷にゆるぎない権勢を築きあげていた源道親(みちちか)をして、「今に於ては吾が力及ばず」となげかせるほどの成長ぶりをしめした。

鎌倉幕府に対する朝廷側の具体的な巻きかえし作戦は、この後鳥羽院によって実現に移される。一二二一(承久三)年五月のことだ。

京都の南郊、名神高速京都南インターチェンジのすぐ南に、欝蒼と樹木を茂らせて城南宮という神社が鎮座している。

後鳥羽院は、この城南宮の流鏑馬ぞろえにことよせて兵を集め、幕府執権北条義時の追討令を発するという、思いきった正面作戦に打ってでた。承久の乱である。

だが、その壮挙も所詮自陣営の力を過信した蟷螂(とうろう)の斧でしかなかった。

朝延側の軍は幕府軍が押しよせると、ほとんど抗戦らしい働きもできず、一方的に敗退してしまうのだ。

乱後、後鳥羽院は、隠岐(おき)島への流罪(るざい)ときめられ、同年七月一三日、二度と帰ることのない配所(はいしょ)への旅の途につく。

そして京都には、南北二つの六波羅探題が設けられることになった。

両探題はともに、平家六波羅第の跡地に政庁を構えた。幕府の出先機関としては、それまでに京都守護というのがあったが、探題の権限は京都守護にくらべ、はるかに強大なものであった。

これによって京都は、いよいよ政治都市としての機能をもぎとられ、一方的に鎌倉の武士政権の風下に立つことを余儀なくされる。

京都はしかし、政治都市としての顔と同時に、すぐれた商工業都市としての顔もあわせもっていた。

後者の顔は、いうまでもなく、律令制下の官営工房の伝統によって築かれたものである。

平安京の建設以来、律令政府はあらゆる面で唐を模範にし、諸設備・諸機構の充実を心がけてきた。

建物はむろんのこと、儀式の際の衣服や楽器、あるいは武具、調度品……宮廷や諸官庁で用いれるすべての品々にわたって、中央政府にふさわしい威儀をととのえなくてはならない――。

だが、当時の民間には、まだそんな需要に応じられるほどの生産力も技術もなかった。

そこで政府は、すべてを直接生産でおぎなわざるをえず、多くので房を業種に応じて各官庁のなかに設けたのである。

これらの工房から生まれ育った職能民のグループは、品部(ともべ)・雑戸(ざっと)と呼ばれて低い身分に押しこめられていたが、やがてしだいに生産力をのばし、京都の商工業都市化に活躍するようになった。

源平争乱の時代から承久の乱を通し、政治都市としての特権的地位をすべり落ちたいま、京都は、このもう一つの機能をフルに発揮して、新しい時代に対応しようとつとめることになる。

そのような胎動を端的に示す例として、「座」の動向を見てみよう。

座の進化と「町」の拡大

座とは、一種の特権的同業者団体のこと。律令制の衰退に伴って、先の官営工房が瓦解したことが直接の契機になって生じた。

すなわちこれらの工房に従属していた品部・雑戸は、瓦解によって政府への従属を解かれて自立する機会を得たものの、政府に代わるぼどの製品の供給先(顧客層)を見いだせず、しかも政府からは新らたな課役をかけられるという、かえって苦しい状況に追いつめられた。

そこで彼らは、政府に代わる新らたな保護者として、大社寺・貴族などの権門を本所と仰ぎ、そこに従属することによって政府の課役を逃れると共に、生活の安定をはかろうとした。

その場合、権門への従属は、個人ではなく団体として行なわれたので、ここに座(座役)が成立することになる。

座は本所に対して奉仕を提供しなければならなかったが、一方で本所の権威のもとに産品の独占販売という特権を主張することができた。

農業面において公地公民制がくずれ、荘園が増加していったのと軌を一にした現象といってよい。

座の発生をうながした官営工房の解体現象は、早くも九世紀後半に始まったようだ。

史料上の座の初見は、一一世紀末にさかのぼることができ、以後おいおい増加していった。朝廷を本所にあおいだ座もある。

座の商工業活動がどれほど盛んで大きな利益をあげていたかは、やがて京都朝廷が本所の反対を押しきってまで、座への課税を強行するようになったことからもうかがえよう。

この課税はまた、座の性格を変化させることになった。

いってみれば、朝廷の課税は、座の商工業活動を公認したことにほかならない。

以後、座は本所への奉仕という性格を徐々に薄め、市中での一般的な商取引の分野にめざましい勢いで進出するようになるのである。

そのかたわら、特権的同業者団体としての排他的性格も、いよいよ強めていった。

中世において、品物を店頭販売する商店は「棚(店屋)」といい、棚の並ぶ地域は「町」といった。

「町」の形成は、その都市の商工業化の重要なバロメーターとなる。

京都の場合、その「町」は、座の勃興期と重なる鎌倉時代、現在の室町通り、新町通り、西洞院通りという三本の縦の通りを中心として、南北に細長く形成されていた。南北二町の境界は、二条通りにあったといわれる。

北の「町」と南の「町」――これは、のちに町衆の活躍の場となる上京(かみぎょう)・下京(しもぎょう)の原型と考えていたであろう。

かって平安京は、朱雀大路をはさんで左京・右京を擁する左右相称の都市として構想された。

その右京が早くに荒廃したことは先に述べたが、ここにいたって京都の都市機能は、東西ではなく南北を軸とするものに変ったわけである。

この変化は、商工業都市への傾斜のうちにもたらされた現象だが、その背後に座の意欲的な活動が大きく寄与していたことはいうまでもない。

おりしも京都では、代物交換にとってかわり、ようやく銭貨が流通しつつあった。

標準銭貨とされたのは、平清盛の日宋貿易などによって大量に輸入された宋銭である。銭貨の流通――これもまた京都の経済活動の隆盛を裏づける現象といってよい。

分裂のはじまり 。

一二六八(文永五)年の京都は、騒然たる気配のうちに新年をむかえた。というのも、すでに前年末、服属を迫るモンゴル使節耒朝の報が、京都にもたらされていたからである。

モンゴル使節が大宰府に上陸したのは、正月早々、使節の持参した国書が鎌倉幕府にとどけられたのは閏(うるう)正月上旬のことである。京都への報は、使節が上陸滞在した対馬あたりからもたらされたようだが、こうしてみると京都の情報網もまだまだ捨てたものではなかったわけだ。

さて、いわゆる元寇騒ぎは、この一二六八年から文永の役(一二七四年)をはさみ元軍が再び敗退した弘安の役(一二八一年)まで、時に一服し、時に緊迫の度を加わえながら蜿蜒(えんえん)とつづく。

京都ではその間、派遣すべき兵力もないので、もっぱら敵国降伏の祈祷がさかんに催された。、

また鎌倉幕府が沿岸警備のため西国一帯に兵粮米(ひょうろうまい)を課した結果、西国から京都への米穀類の運上が激減し、京都は慢性的な食糧危機に苦しむことになった。

そんな元寇騒ぎ、元使趙良弼(ちょうりょうひつ)の来朝をひかえて極度に緊迫した一二七二(文永九)年二月、三〇年来京都朝廷に君臨してきた後嵯峨法皇が嵐山の離宮亀山殿に逝った。

法皇の後継者としては、第三子の後深位上星と第七子の亀山天皇の二人がいた。

だが法皇は、後継者を指定せず、その決定は鎌倉幕府にゆだねよとの遺勅であった。

法皇がこのような京都政権の主体性をみずから放棄するにひとしい遺勅を残したのは、即位のとき、幕府の強力な援護をうけた、その恩義をおもんぱかってのことらしい。

また、幕府の方も、この時点では、刺廷の後継者争いに介入する積極的意志はなかったといわれる。

しかし、決定をゆだねられたからには黙視するわけにもいかず、幕府は故法皇の中宮大宮院に意見を求めたりしたうえで、亀山天皇の方に軍配をあげた。

おさまらないのは、後深草上皇である。やがて亀山天皇が譲位し、その第二皇子が即位(後宇多天皇)すると、後深草は上皇の尊号を辞退し、仏門に入るといいだした。

この事態に憂慮した幕府は、そこで後深草上皇の皇子照仁親王(のちの伏見天皇)を後宇多天皇の皇太子とすることで、亀山・後深草両統の対立に終止符を打とうとはかった。

このような経緯のうちに定着していったのが、大覚寺統(亀山系)と持明院統(後深草系)が交互に皇位につくという、いわゆる両統迭立の慣習である。

大覚寺統というのは、いま嵯峨大沢の池の畔に多くの重文建築を擁してひろがる大覚寺を、後宇多上皇が再興して御所としたからであり、また持明院統の名は伏見天皇が里内裏(さとだいり)のひとつ持明院御所に譲位後住みならわしたことにちなむ。

もっとも、両統迭立の慣習は、あくまで慣習でしかなかったから、必らずしも円滑に実施されたわけではない。

いやむしろ、天皇の代がわりのたびごとに、やっかいな悶着が起り、その尻が幕府にもちこまれるというのが、通例であった。

そこでたび重なるうちに、幕府もさすがに処置に困り、そこで一三一七(文保元)年、両統迭立をはっきりルール化したらどうかという提案を、朝廷に対して行なうにいたった。

文保の和談と呼ばれる事件である。

大覚寺統・持明院統の両統は幕府の提案を全面的に諒とはしなかったけれど、ともかくも天皇の在位を一〇年と限り、両統交替で即位するという一点については、原則点な合意をみた。

そしてその翌年、この合意にもとずき即位したのが、大覚寺統の後宇多天皇の第二皇子尊治(たかはる)親王すなわち後醍醐天皇である。

後醍醐天皇の親政

後醍剛天皇は、当時の京都朝廷をおおっていた軟弱な精神的風上を一歩も二歩も抜きん出た、したたかな気骨をもっていた。

その資質は多くの人のみとめるところで、祖父の亀山法皇は将来を嘱望(しょくもう)して、幼いころから鐘愛(しょうあい)したし、形のうえでは後醍醐によって位をおわれたことになる前天皇花園(持明院統)も、賞讃しているほどだ。

それだけに、天皇自身もきわめて意欲的に政務に取りくみ、新味を出すことにつとめた。

京都朝廷では、だいぶ以前から、平安中期の延喜・天暦時代こそ政治が正しく行なわれて帝徳も高かった王朝の最盛期だったという共通の認識がはぐくまれていた。

延喜・天暦の聖代――天皇にとっては、それを自身の在位の間に復元するのが、究極の目標だった。

その聖代を回顧してみると、院政はなく天皇親政だったし、それに何よりも幕府という頭上の暗雲に似た政権が存在しなかった。

そこで天皇の目指す方向は必然的に、院政の廃止すなわち親政の実現、および幕府打倒の二点に絞られていった。

そのうち、前者の方は、一三二一(元享元)年、後宇多法皇が天皇の要請をいれて院政を停止したので、比較的すんなり実現をみる。

だが、後者の討幕は、時代の大勢をくつがえそうというすこぶるつきの難事だけに、遅々として進展しなかった。

二度にわたる元寇をとおして、幕府は功労のあった御家人に満足な恩賞も与えられず、そのため御家人の間に幕府への不満がふくらみつつある。

幕府自体も執権北条高時が暗愚なうえ、内管領長崎高資(たかすけ)が専横をきわめ、内部からガタつきはじめている。

承久の乱のおりにくらべると、客観情勢は京都朝廷側にだいぶ有利に傾いてきていたが、なお幕府体制は京都朝廷を圧してはるかに強大だったのだ。

やがて討幕の密謀は幕府の探知するところとなり、天皇の身辺にも露骨な圧迫が加わえられるようになった。

そこで、ついに意を決した天皇は、京都を逃れ、笠置山にこもったが、一か月余りで敗退、天皇は捕えられ、先の後鳥羽院と同様、隠岐島に流罪とされた。

その間、京都では、幕府によって持明院統の量仁(かげひと)親玉が擁立され、践祚式をあげている。

北朝第一代の光厳(こうごん)天皇である。

自身は流罪、京都には新天皇――ことここにいたって後醍醐天皇の企図は、最悪の結末をかかえたかにみえた。

ところが時勢は、しばらくして思わぬ方向に急転回する。

天皇流罪後も、畿内ではその皇子護良(もりなが)親王、河内(大阪府)の土豪楠木正成、播磨(兵庫県)の土豪赤松則村らが、幕府に対して根強いゲリラ戦を継続していた。

彼らの局地的策動を制圧できなかったところに、すでに幕府の衰退ぶりがはっきり露呈されているが、こうした情勢に力づけられて天皇が隠岐島を脱出、伯耆(ほうき、鳥取県)の土豪名和長年を頼って船上山に立てこもり、諸国の武士に綸旨を発したところ、手ごたえは意外によかった。

近国の武士が味方にはせ参じたばかりでなく、京都では足利尊氏が、関東では新田義貞が反幕の兵をあげ、そのために鎌倉幕府はあっけなく滅亡してしまうのである。

ときに一三三三(元弘三)年五月。翌六月の五日、天皇は晴れて京都に凱旋した。

それ以前、すなわち船上山において六波羅探題陥落の報をうけた時、天皇は光厳天皇を廃し、すべてを光厳即位の前の状態にもどすことを宣言していた。

従って後醍醐は、前天皇ではなく現天皇として帰京したわけだ。

天皇のカムバックと共に、京都朝廷は唯一の政権としてよみがえり、京都もまた日本の首都として再浮上した。

『大平記』には、おびただしい武士が上洛して京・白河に充満したと記されている。

いまや、武士の関心もすっかり鎌倉を離れ、京都に集中したのだ。

そんな京の賑わいを満足気に睥睨(へいがん)しつつ、天皇は自信満々で聖代再現のための施策を、次々に打ち出していった。

新政の崩壊

天皇はつれづれ、自身をして強大な独裁君主に仕立てあげようと腐心していたようだ。

そのことは、新政権の発足からまもなく、記録所と恩賞方を設けながら、両機関に決定権を与えず、最終的裁断はすべて綸旨(りんじ、天皇の意志を伝える文書)によるべきことを、最優先原則としてかかげたことに、端的に現れている。

ちなみに、記録所は荘園の所領争いなど諸種の訴訟を収りあつかう役所、恩賞方は読んで字のごとく今回の討幕に功のあった人々の恩賞をつかさどる役所である。

しかし、考えてみると、土台これは無理な話といわなくてはならない。

天皇がいかに超人的能力に恵まれていようと、諸国から殺到する膨大な訴訟・要求を、一人の人間がよくさばききれるはずはないであろう。

しかも天皇は、討幕の原動力となった武土層を明らかに見くだして、彼らの新政権への期待を裏切るような施策を矢つぎばやに布令し、不信を買うばかりであった。

いや、武士ばかりではない、肝心の貴族層の中からも、慣例を無視しとかく場あたり的でかつ性急強引にことを運びすぎるという理由から、天皇非難の声がわきあがったほどだ。

「このごろ都にはやるもの」ではじまる有名な「二条河原の落首」は、それやこれやで混乱をきわめる新政権に向けられた、京童の揶揄と批判である。

そんな時期、新政権に失望した武士層の與望をにわかに集めたのは、鎌倉幕府打倒にもっとも功績の高い足利尊氏だった。

源頼朝の血筋が実朝暗殺で絶えたあとの源氏の嫡系でもあり、毛並みもすこぶるよい。

しかも尊氏は、つとに天皇帰京以前の段階から、六波羅探題跡に私設奉行所を設け、平氏北条氏に代わって新らたな幕府を開こうという野心のもとに、武士層の統率に乗りだしていた。

従って、武士層の新政権離反は、尊氏にとっても渡りに船の好都合な現象だった。

こうして、後醍醐新政権の発足から一年たらず、京都では鴨川をはさんで、西の新政権と東の尊氏が鋭い緊張関係をはらむにいだった。

当時の史論書『梅松論』は、この状況をさし、「公武水火」(こうぶすいか)の争いと表現している。

そんな緊張関係に先手をうったのは、尊氏の方だった。

一三三五(建武二)年、鎌倉幕府最後の執権北条高時の遺児時行が信濃に挙兵し、尊氏の弟直義(ただよし)の守る鎌倉を占領した。

いわゆる中先代の乱である。

これを知った尊氏は、新政権の意向を無視してさっさと京都を出陣し、時行軍を蹴散らすと共に、鎌倉に本拠を構え、露骨に自立の気配を示したのだ。

これに対して新政権は、新田義貞らをつかわし、尊氏を討とうとしたが、新田軍は箱根竹の下の一戦で敗れ、一三三六(建武三)年正月には、追撃の足利軍が京都に攻めいった。

しかし、この時は、新政権側も奮戦し、正月の末、足利軍を敗走させた。足利軍は、遠く九州に逃げのびる。

が、同年四月、足利軍が態勢をたてなおし、再び京都攻めの軍を起すと、もう新政権側はもちこたえることができなかった。

三木一草と並び称された新政権の有力者のうち、楠木正成・名和長年・千種忠顕の二木一草は戦死、頼りの新田義貞も北陸に落ち、孤立無援の後醍醐天皇は同年一〇月一〇日、尊氏の講和の申し出をうけいれ、避難先の比叡山から京都に戻った。

これからしばらく、天皇は花山院に幽閉の身となる。

一方の尊氏は、京都での攻防戦がつづいている八月二五日、後醍醐によって廃された光厳上皇の院政をみとめ、その弟豊仁親王を新天皇に擁立(光明天皇)していた。

さらに、後醍醐を幽閉して一ヵ月余りのちには、建武式日を制定し、実質的に足利(室町)外府を発足させた。

とはいえ、尊氏はけっして後醍醐をないがしろにしたのではない。

光明天皇の皇太子に後醍醐の皇子成良(なりなが)を立てた一事をもってしても、尊氏の後醍醐への好意的な配慮がうかがえるであろう。

だが、後醍醐は、そんなことでは満足しなかった。

独裁君主を志向したほどの人物だから、それはむしろ当然のことだが、同年一二月の下旬、後醍醐は女装して花山院を脱出、吉野山に潜行して、夢よもう一度を画策するのだ。

南北朝並立の異常事態は、ここに出現する。

後醍醐は回天の夢をはたせぬまま、一二三九(延元四・暦応二)年、吉野行宮に逝ったが、この異常事態はなおおさまらず、国内を二分する動乱の渦に巻きこんだ。

ばさらと京童

後醍醐天皇が隠岐島より還幸した一三三三(元啓二)年から吉野山潜行の一三三六(延元元・建武三)までの間に、京都は三度戦場となった。尊氏軍の六波羅攻略、同じく尊氏軍の九州敗走につながる京都攻防戦、それに天皇側の完敗に終った今回の京都攻防戦である。

この三度の合戦をとおして、足利幕府は開創のはこびになったわけだが、吉野の南朝が京都を奪回しようとしきりに兵を動かしたことや、幕府内部の権力争いによって、その後も京都はしばしば戦火の洗礼を受けなければならなかった。

南朝軍が幕府軍を圧倒して京都に攻めいっかことだけでも、前後四回を数える。

京都は、そのたびごとに手痛い被害をこうむり、町としての機能や景観を著しく損われることになった。

しかし、この事実は、京都にとって必らずしもマイナスの効果ばかりをもたらすものではなかった。

ふりかえってみると、永久の乱以降の京都は、すっかり外界から孤立したかっこうで、いたずらに無気力・沈滞の袋小路に踏みまよっていたような観がある。

そんな閉塞的で硬直した京都に、少なくともたびかさなる戦火は、カツを入れる効果をもっていた。

風通しをよくし、京都のよどんだ空気に新風を供給した、といいかえてもよい。

その主役は、朝廷公卿からみると片田舎の雑輩にすぎない新興の武士たちだったが、彼らの往来によってもたらされた異質の習俗・文化との出会いは、京都にとって大きな刺激となったはずである。

たとえば、当時流行したことばに、“ばさら”というのがある。婆娑羅あるいは婆佐羅の字をあてる。

幕府制定の建武式目は、まずその第一条で、ばさら禁制をとなえている。

では、ばさらとは、いったいなにを意味するのか。

『太平記』によると、尊氏の側近ナンバーワンで絶大な権勢をふるった高師直(こうのもろなお)は、あるとき次のようにうそぶいたという。

「若(もし)王ナクテ叶(かなう)マジキ道理アラバ、木ヲ以(もっ)テ造ルカ、金ヲ以テ鋳ルカシテ、生(いき)タル院・国王ヲバ何方(いずかた)ヘモ皆流シ捨(すて)奉ラバヤ」。

もしこの世に院とか天皇がどうしても必要なのなら、木像か金銅の像で代用し、本当の院・天皇などはどこへとも流罪にしてしまえばいい――というのである。

ばさらとはこのような、徹底した古い権威の否定、自身の実力に対する信頼などに裏づけられた新興武士層の生活意識・美意識の表現だった、といってよい。

従ってその現れ方は、『枕草子』や『徒然草』の“もののあわれ”や無常観を説く価値観と真っ向から対立し、万事派手で豪壮で率直有形をとった。

建武式目が第一条でばさら禁制をかかげだのは、そのおもむくところ華美の一方に流れ、社会の疲弊を招くというのが理由であったが、それは同時に、ばさらの風潮が京都およびその周辺でいかにはびこったかを如実に物語る証左(しょうさ)といってよい。

一種の文化ショックともいうべきこのばさらの風潮は、むろん、伝統的な価値観にしがみつく王朝公卿をも直撃せずにはおかず、多くの同調者を生みだした。

ばさらほどに強烈ではなくても、この時期、京都にもちこまれて古都をおおう古代的意識を攪拌し、新しい文化を芽生えさせるにいたった刺激は、結構多かった。

ある意味で南北朝の動乱は、古代的都市として衰弱する一方の京都を、文化面・精神面から振起させるカンフル剤だったといってもいいほどである。

このような時代の空気を呼吸して、京の町中も活況を呈し、新しいタイプの庶民層が生き生きと活動するようになった。

彼らはふつう、京童(きょうわらべ)と呼ばれている。

後醍醐新政権の混乱ぶりを皮肉った「二条河原の落書」が、京童の作であることは前述した。

京童はまず、体制への口さがない批判者・諷刺者として登場し、戦乱と戦乱の合い問に活躍の領域を広げていった。

『太平記』に京童の落首が二〇首余りおさめられているが、それらを読むと、彼らの批判・諷刺精神がどれほど鋭いものであったか、よくうかがえる。

京童の中心をなしたのは、鎌倉時代から営々と力をたくわえてきた商工業者やその使用人たち、いうてみれば新興の武士層に対応する新興の町人層であった。

彼らはまだ落首とか落書という消極的な手段でしか体制への抵抗を示すことができず、京童同志の連帯意識も低い段階にとどまっていたが、やがて京都における一方の台風の眼へと成長していく。

禅宗と法華宗の興隆

南北朝の動乱はまた、京都の宗教界にも新風を吹きこんだ。禅宗と日蓮宗のめざましい京都進出がそれである゜

禅宗が京都にもたらされた歴史は、普通考えられているよりずっと古い。すでに平安初期、伝教大師最澄(さいちょう)は大唐して午頭禅(ごずぜん、禅宗の一派)を学び、天台宗の一方の柱としたし、同じころ、嵯峨天皇の后橘嘉智子も嵯峨野に檀林寺を設け、義空という中国僧に禅について講演させた。

しかしながら、禅宗はその後ふるわず、長いあいだ中絶同然の状態にあった。鎌倉時代に入って、栄西が臨済宗を、道元が曹洞宗をそれぞれ起し、また蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)をはじめとする宋の禅僧の渡来があいついだけれども、京は禅の受容にあまり熱心でなく、禅宗はもっぱら幕府の庇護のもと鎌倉で栄えるばかりだった。

ところが、一二九三(永仁元)年になって、事情が少し変った。

この年、大覚寺統の亀山上皇の発願によって東山山麓に壮麗な禅院(南禅か)が誕生したのである。

皇室の勅願になる初の禅寺で、これを機に禅宗は京都でも上昇気運に乗ることになる。

この傾向をさらに促進したのは、亀山上皇の孫にあたる後醍醐天皇だった。

天皇は新政の一環として、いわゆる五山制度を明確に打ちだし、南禅寺と大徳寺を五山の第一位に列した。

これはむろん禅宗の統制を目的とした施策だが、反面これによって禅宗は国家機構の枠組に組みこまれて、その存在を国家から保証されることになったわけである。

禅宗の保護育成策ともいえるこの方針は、次の室町幕府にも受けつがれた。

後醍醐天皇の菩提のためという名目で、尊氏が比叡山延暦寺などの強硬な反対を押しきり、天龍寺を創建したのも、幕府の禅宗保護の姿勢を内外に示すためだった、といってよい。

一方、禅寺の方も、幕府に対しておおむね協力的であり、外交に関与したり、財政面をつかさどったりと、幕府行政に参画する禅僧も少なくなかった。

のちには、幕府財政を左右して“黒衣の宰相”ぶりを発揮した季瓊真蘂(きけいしんずい)のような実力僧も現れる。

文化面でも、漢詩文の素養をもとにした五山文学が栄え、一時代を築いた。

こうして禅宗が上層権力と結びつき教線をのばしていたころ、坂東のたくましいエネルギーを内に秘め、都の一画に南無妙法蓮華経と題目をとなえはじめたのが、日蓮宗であった。

当時としてはめずらしい排他的・戦闘的な宗風だったため、日蓮宗は宗祖日蓮の在世中、鎌倉幕府と結んだ既存の諸宗派の集中砲火を浴び、教団として大成するまてにはいたらなかった。

京都への布教も全く行なわれていない。

そんな未開の処女地のような京都に、はじめて日蓮宗を鼓吹したのは、日像(にちぞう)である。

日像があえて京都をめざしたのは、臨終の枕頭で日蓮に京都布教を遺嘱されたからだという。

日像が京都に現れたのは、鎌倉後期の一二九四(永仁二)年四月。

日像の前途は、予想にたがわず困難だった。入信するものはおいおいにあったが、日像自身は三度も京都追放という憂き目にあうのである。

だが、一三三四(建武元)年四月、ようやく後醍醐新政権よりおおやけに布教の自由をみとめられ、同時に日像の開いた妙顕寺は、同宗最初の勅願寺とされた。

苦節四〇年、念願の公許を得た日蓮宗は、これから急速に信仰の輪をひろげてゆく。

既存の諸宗派にくらべ、日蓮宗は比較的論理性に富み、現世や人間の可変性を重視する。そのような特性が共感を呼んだのであろう。

信者の主力をなしたのは、隷属的な境涯を脱して日々の生を謳歌しつつあった商工業者たち、すなわち前述の京童たちであった。

京都における日蓮宗の発展を支えたもう一つの力は、日像のあとを迫って続々と入洛した法華僧の活躍である。

彼らは宗祖直伝の不惜身命の意気にもえ、他宗の迫害をむしろ励みの糧として、次々に布教の拠点を開発していった。

信徒の主力をなす京童が、やがて町衆として洛中にいっそうの実力を形成したのも幸いした。

こうして膨張する一方の日蓮宗の宗勢は、当分のあいだとどまることを知らず、応仁の大乱の頃には、“洛内二十一ヵ本山”と呼ばれる日蓮宗系の本山がすべて威容をととのえ、世人をして「京都の半分は法華宗(当時の日蓮宗の呼称)」あるいは「(法華信徒は)京中に充満す」と嘆じさせるほどの地歩を築くにいたる。

2 室町時代の京都 top

両朝合一

一三七七(永和三・天授三)年のことである。今の同志社大学本部の西側の地に、賑やかしく縋音が響きはじめた。

敷地は、烏丸通り、室町通り、今出川通り、上立売通りをそれぞれ東西南北の限りとし、総面積は、ときの内裏(上御門内裏)のざっと二倍におよぶ。

翌年には早くも主要な建物が竣工を見、邸の主が移り住んだ。

それからさらに三年後の一三八一(永徳元・弘和元)年三月、新邸は庭園も含めてすっかり完成し、後円融天皇(北朝)の行幸をむかえた。

天皇があまりの豪勢さに思わず目を見張ったこの邸宅は、室町殿という。

一名、花の御所とも呼ばれ、室町幕府の中枢機関が置かれたところである。

室町幕府の通称も、この室町殿にちなむ。

邸内でうやうやしく天皇をむかえた主は、いうまでもなく三代将軍足利義満(よしみつ)だ。

一二六八(応安元・正平二三)年、わずか一〇歳で父義詮にかわり将軍の座についた義満は、ときに二四歳の立派な青年将軍に成長していた。

その間、“南風競わず”吉野の南朝は勢威を失墜する一方で、それとは逆に幕府の威令は着実に国内をおおいつつあった。

だが、南朝そのものが厳然として存在する以上、幕府としては南朝を無視して政治を行なうわけにはいかない。

南北朝分立という不自然な状況を解決するのは、幕府に課せられたむつかしい宿題のようなものであった。

従って義満は、祖父尊氏が、父義詮がともに試みて失敗したこの難題を、将軍になったとたんから背負いこまなければならなかった。

当初、幼将軍義満にかわってこの難題に対処したのは、執事の細川頼之(よりゆき)である。

頼之は、南朝の講和派の中心人物楠杰正儀(まさのり、正成の子)としばしば折衝し、ついに正儀を幕府に帰順させるほどの成果をあげた。

しかし、ことはそこまでで頓挫し、義満が花の御所を造営した時点でも、実力差はともあれ、南北朝分立という異常事態は依然として解消されていなかった。

そこで義満は、南朝に対してしばしば和睦のことを申しいれた。

そんな義満の努力が報われたのは、一三九二(明徳三・元中九)年閏一〇月のことであった。

ときの南朝の天皇後亀山は、講和に積極的だったといわれる。

そのためか、後亀山天皇は義満の申し出に接すると、さっそくに講和を決断するのだ。

そして天皇は、一〇月の末吉野行宮を出発し、閏一〇月の二日、嵯峨大覚寺に入った。

前述のように大覚寺は、南朝大覚寺統にもっともゆかりの深い故地である。

ただし、当時の大覚寺は、あいつぐ南北朝動乱の戦火にかかってすっかり衰微し、小さな荒れ寺の観を呈していたらしい。

だが、京都では、南朝の天皇の落ちつける先は、大覚寺しかなかった。

閏一〇月の五日――その日は嵯峨野・洛中とも雨が降りしきっていたという。

その篠つく雨のなかを、後亀山天皇が吉野からたずさえてきた神器だけが、北朝の後小松天皇の待つ上御門内裏に移された。

義満は講和の条件の一つに「譲国」(じょうこく)の儀式を申し出ていたから、本来なら後亀山天皇も神器と共に土御門内裏におもむかなくては話の筋がとおらない。

いってみれば、義満がペテンにかけたかっこうだが、いずれにしてもこの神器の渡御によって後小松天皇が唯一正統の天皇との資格を得、こに両朝分立の異常事態は解消されたのであった。

北山の日本国王

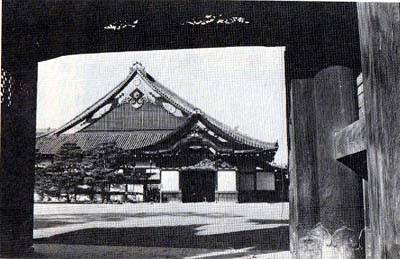

義満は宿願の南北朝合一を達成した二年後の一三九四(応丞元)年、将軍職を息子の義持に譲り、みずからは朝廷の最上位である太政大臣に任じた。

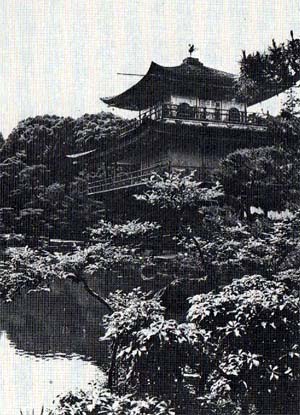

さらにその翌年出家、そして一三九七(応永四)年、西園寺公経の北山殿を入手し、新らたな邸宅の造営にとりかかった。

現在の金閣寺はその跡である。

新将軍義持は、室町殿(花の御所)を与えられ、そこで政務をみた。

だが、義満は政治からいっさい手を引いたわけではない。

逆に、いっそう専権を強め、公武の双方に君臨する。

そのため、義満の新北山殿は御機嫌うかがいに訪れる公武の貴紳でひきもきらず、義満自身は法皇に準じる儀礼をもってあらゆる場にのぞんだ。

一三三九(応永六)年には、山名氏なきあと最大の敵対勢力となりそうだった大内義弘を堺に攻めほろぼし、幕府にとっての将来の禍根を絶つことにも成功した。

両朝合一といい、幕威の確立といい、祖父尊氏、父義詮がともに熱望しながら成しとげることのできなかった壮挙である。

名実ともにふさわしい室町将軍の座は義満の代にはじめて実現したといってよく、義満は得意の絶頂にあった。

そんな義満の得意を如実にうかがわせるものに、一四〇三(応永一〇)年、義満が明に送った国書がある。

国書の書き出しは「日本国王臣源表(げんぴょう)す、臣聞く……」となっていた。 |

鹿苑寺金閣

|

「源」とは、源氏の義満の自称である。問題なのは「日本国王臣」のくだりだ。

この文意は、“日本国王つまり天皇の臣下”というのではなく、“明の臣下である日本国王義満”というところにある。

簡単にいえば、日本の国王はこの義満だと、明に対して宣言しているのだ。

ちなみに義満は、一四〇八(応永一五)年に五一歳で病没するが、その際、朝廷の方から太上法皇の尊号を贈ろうとの意見すら出た。

さすがに幕府の方では畏れ多いと遠慮して、結局実現しなかったものの、もって義満の権勢をめぐる時代の雰囲気が推察されるであろう。

さて、その朝廷の方は、南北朝の動乱をとおして、先祖伝来の遺産をすっかり食いつぶしたかっこうであった。

鎌倉時代にはまだ有効だった古代的権威や政治的影響力も、動乱のなかであえなく失墜したが、なかでも致命的だったのは、幕府が発令した半済(はんざい)の法(荘園年貢の半分を兵粮(ひょうりょう)料として徴発することをみとめる法)などによって、荘園が武士に食いあらされ、経済的地盤を大幅に失ったことだった。

かって一三三六(建武三・延元元)年、尊氏の後楯を得て院政を開いた光厳上皇は、「将軍から王位をもらった大果報人」と揶揄されたが、そのような力関係が恒常的になったのが、この時代であった。

しかし、町としての京都にとってみると、公武の盛衰はさておき、幕府が鎌倉ではなく洛中に営まれたというのは、大変意味のあることであった。

鎌倉時代は、まともに噛みあうことのなかった公武の文化・習俗が、南北朝の動乱という地ならしの期間をへて、相互に影響し磨きあう好機を、それによって与えられたからである。

洗練されてはいるが守旧・退嬰的な公卿文化と、ばさらに代表される新興の武家文化との切磋啄磨(せっさたくま)は、義満の代に早くも北山文化と総称される一時代を画し、前述の五山文学や、和様・唐様を融合した建築美、あるいは世阿弥などによって芸術に高められた猿楽能など、かって京都にみられなかった文化の新ジャンルを産みだした。

幕府そのものの権威は、一四四一(嘉吉元)年、六代将軍義教(よしのり)が、家臣の赤松満祐に暗殺されるなど、早々によろめき始めるが、現代の日本文化の源流は、多くこの時期の京都において形成されたといっても、そう誤りではない。

変る町並み

幕府が京都に置かれたということは、経済面でもまた京都に大きな恩恵を与えるものであった。

元々京都は、皇室・公卿・大寺社など荘園領主の住むところであったから、毎年年貢という形で各地の物資をおびただしく吸いあげてきた。

そこへ幕府関係の需要が加わったのだから、京都へ運びこまれる地方の産物は、おそらく二倍、三倍したことであろう。

逆に京都の産品は、京都を中心としたこの放射状の流通路を地方へとくだってゆき、その需要あまた飛躍的に増加したにちがいない。

国内経済一般の向上もあったから、この時期の京都経済が平安京を凌駕する活況を呈したのは自然のなりゆきであった。

このような活況を反映して、京都の町中の光景も、前代とだいぶようすを異にするようになった。

まず目立つのは、前述の「町屋」と呼ばれる市民の住宅が急増したことだ。

町屋はたいていの場合、間口二〜三間、奥行二間ぐらいの規模で、正面に店棚という商品の陳列棚を設けてあった。

町屋の住民の多くは、小商いの商人だったからである。内部は上間と板敷きの部屋からなり、畳はまだない。

屋根はほとんどが藁葺き・萱葺きで、柱は掘立式、むろんみな平屋であった。

町屋の群れは、室町・烏丸など縦の通りの両側や、祇園社(八坂神社)などの社寺の門前に多く見かけられる。

町屋が並ぶ繁華な町のなかには、風呂や湯屋の建物も混じっている。風呂は蒸風呂、湯屋が今の銭湯にあたる。

遊女町も花の御所に近接する今出川(いまでがわ)室町(畠山辻子(ずし)上り)ほか各所にでき、婀娜(あだ)な物腰の遊女が嫖客(ひょうかく)の袖を引いている。

だが、町々を結ぶ通りは、昔のままの上の道で、天気がつづけば砂埃が白く舞い立ち、大雨が降るとたちまち泥道になる。

その通りをゆきかう庶民の男に髭面が目立つのは、この時代の一つの流行である。武家の風俗が、庶民の間にとり入れられたのだ。

路上には、商品をかつぎながら売歩く“振売り”や、町角に商品を並べて即席の店を開く“立売り”の姿も、しばしば見かけられる。

彼らはまとめて里商人と呼ばれたが、たいがいは京都近郊の農民だった。

彼らの商業活動はずいぶん活発だったようで、町屋側の営業妨害だとの訴えを受けた幕府によって商売を禁制されたこともある。

立売りの活躍の跡は、四条通りの立売町、あるいは上・中・下の立売通りなどの地名にとどめられており、また振売りのなかには桂女・大原女・白川女などがすでに現れていた。

室町中後期の作とされる「七十一番職人歌合」をみると、京の街頭を賑わせた立売り振売りの類は、移動喫茶店ともいうべき「一服一銭」や「もちいうり」(餅売)をはじめきわめて多種多様だったようだ。

いま京都の伝統工芸品とされる特産品がほぼ出そろったのも、この時期である。

室町初期の著で当時の教科書的役割を果した『庭訓往来』には、京の名産として絹織物・染物・烏帽子・厨子・針などがあげられている。

これらの名産は、いずれも、前述の放射状の流通路をたどって地方に持ち運ばれ、その精緻な細工と高価のゆえに、尊ばれると共に京都のふところを肥やすことになった。

さて、このように発展する一方の京都経済のトップに位置したのは、酒屋・土倉(どそう)である。

酒屋は酒造業、土倉は高利貸業のことだが、兼業の場合がすこぶる多い。

記録によると一四二六(応永三三)の酒屋の総数は三七四軒、土倉については記録がないが、ほぼ同数とみて間違いないらしい。

酒屋・土倉はともに、座と同じく貴族や寺社に付属してその保護をあおいでいたが、たとえば天心寺のように、寺院の会計面を担当する東班衆(とうばんしゅう)が保護下の社倉に資金を融資して黒幕におさまるケースもままあった。

当時の大企業といってよい酒屋・土倉は、有徳人(うとくにん)とも呼ばれたが、幕府もまた彼らの財力を放ってはおかなかった。

南北朝合一なった翌年の一三九三(明徳四)年、幕府は「洛中辺土散在土倉并酒屋役条々」という法令を発し、土倉・酒屋に恒常的な課税を命じたばかりか、以後も事あるごとに臨時の税を賦した。

土倉・酒屋からの税収入は、やがて幕府にとりもっとも主要な財源ともなる。

ちなみに、当時世に知られた五条枋門の柳酒屋は、年に七二〇貫文の税金を幕府に納めていたという。

一貫文はおおよそ米一石の値段に相当する。

酒屋・土倉が高利貨し業を通じて巨富を蓄積できた背景には、京都とその近郊に貨幣経済がゆき渡っていたという事情がある。

当時用いられた貨幣は、すべて幕府の勘合貿易によって輸入された明の銅銭だった。

彼ら有徳人の抬頭は、”銭がものをいう世の中”が到来したことのひとつの象徴ともいえよう。

町衆の成長

京都の町の経済の質的向社は、町の景観のみならず構造の変化も招いた。そのことについても触れておかなくてはならない。

平安京においては、行政上の単位としての町は、四方を道路で区切られた一町四方のブロックを意味していた。

つまり道路は町と町の境であり、道路を川とすれば町は島のようなものであった。

町の道路に面した四つの縁(へり)は、“頬”(つら)と呼ばれていた。

ところが室町時代になると、四つの頬は徐々に分解現象を起し、道の向い側のよその町の頬との結び付きをしきりに強め始めるのである。

なぜだろう?

この疑問は、現在の商店街を思いうかべると、簡単に理解されると思う。

商店街の繁栄は、何よりもまずその通りにどれほど買物客をひきつけられるかで左右される。

それには、通りに面した両側の商店が協力しあい、その通りに魅力的な演出をこらすことが、いちばん肝要だ。

同じ町内でも、通りが一筋ちがえば、それはもう商売仇にほかならない。そんな簡単な理屈が、京都古来の町の単位の解体をうながしたのだった。

こうして生み出された新しい町は、いってみれば共通の利益に結ばれた運命共同体のようなものである。

必要に応じてできあがった結びつきだけに、町内住人の連帯意識は、前代にくらべて一段と強いものがあった。

前述の京童に欠けていたこの連帯意識のもとに、京都を内部から揺り動かしていったこの一群の人々は、ふつう町衆と呼ばれる。

町衆は必らずしも商工業者らの町民だけでなく、町住みの武士・公卿・農民らを幅広く含みこむ。

その中核をなしたのは土倉・酒屋などの有徳人(うとくにん)で、独自の教養を有する文化人も少なくなかった。

町衆が実力をつちかい、公卿衆・武家衆と互角以上に渡りあってその真面目(しんめんぼく)を発揮するのは、応仁・文明の大乱を経た一六世紀のことである。

だが、一五世紀の段階でも、町衆の実力はかなり高いレベルに達していた。

たとえば、祇園祭り。鎌倉時代は、一部の富商の負担によって祭りが実施されていたが、室町時代になると、町単位で鉾(ほこ)や作山(つくりやま)を出すようになってくる。

もとは官祭だった祇園祭りがはっきり庶民的な色彩を帯びるのは、町衆のこの積極的な参加を契機としており、応仁の乱の前で、町々から出る鉾・作山の数は約四〇基にのぼったという。

また、応仁・文明の大乱の前後、京都はしばしば土一揆の襲撃目標となった。

土一揆がもっとも攻摯意欲を燃やした相手は、酒屋・土倉であったが、この時町衆は土倉衆と手を結び、武装して土一揆に立ち向かったりしている。

土一揆は貧窮者であり、土倉・酒屋は収奪者だという対立の構図からすると、確かにこの際の町衆の動向け推奨されるべきものではないかもしれないが、考えてみると、土一揆の襲撃は、町衆自身の生活をも破壊しかねない性質のものだったのだ。

彼ら町衆は、勃興しつつある階層の常として、自身の生活の基盤をおびやかす外部の力を頑としてこばむ。

彼らの意識の根底には、今日にもましてすばらしい明日がきっと来るという信念が、確固としてある。

従って彼らは、武装してまで土一揆をむかえうつという、あたかも体制べったりの姿勢をとるその一方で、体制に対しても抜け目なく、地子銭(じしせん)や年貢などの減免闘争を果敢にいどむのだった。

自治と自衛――それが彼らのかかげた最大の目標だったといってよい。

庶民芸能の展開

前に触れた「二条河原の落書」には、連歌・闘犬・田楽(でんがく)・茶寄合(ちゃよりあい)・香寄合などの遊芸が取上げられ、「自由狼籍(ろうぜき)の世界なり」というような理由で、いずれも揶揄(やゆ)の対象とされている。

これらは、鎌倉時代から建武の頃にかけて盛んになった遊芸で、庶民的な色彩が濃く、またそろって集団的遊戯であることを特徴とする。

この庶民性・集団性は、南北朝から室町と時代がさがるにつれてますます強くなり、多様な庶民芸能を生みだしていった。

それらの庶民芸能の担い手は、前述の町衆や、惣(そう、農民の内治組織)を結んで団結した農民たちであったが、なかには、武家・貴族社会に受入れられていった芸能も少なからずあった。

従来の文化・芸能がほとんど例外なく上から下ヘという逆のルートをたどってひろまっていったことを考えると、これは注目すべき現象といわなくてはならない。

たとえば、その典型例に、能楽がある。

元々能楽は、農作業や神事に付随する庶民芸能の田楽や猿楽に発したものだが、大和猿楽座に属する観阿弥(かんあみ)が一三七四(応安七)年のころ、今熊野社(いまくまのしゃ、現、新熊野神社)で興行したことから将軍義満によってみとめられ、啖呵弥の子世阿弥によって芸術として大成された。

今は能と切っても切れない仲の狂言も、同じころ、その地位を固めつつあった。

一四二四(応永三一)年の三月、伏見御香宮の社頭で神事猿楽の興行があり、そのひとつに「公家疲労の事」と題する狂言が上演された。

おちぶれた公家のありさまをからかった内容のものだが、当日は公家の観客も多かったので、さすがに顰蹙(ひんしゅく)を買い、楽頭(座長)は朝廷から処判されるという憂き目にあった。

その事態はけっして予想されないではなかったのに、あえて古い権威にいどんだこの一座の心意気――それが狂言の底を流れる庶民芸能としての生命だった。

庶民芸能といえば、風流踊りが町々を賑わしたのも、この時期の特色だった。

風流踊りは、空也(こうや)や一遍(いっぺん)によってはじめられた踊躍(ようやく)念仏(念仏をとなえながら踊り歩くこと)が起源とされているが、能・狂言よりももっと直截に、沸騰する庶民のエネルギーがわき出た庶民芸能といってよい。

風流踊りには、大別して正月の祝言としての松拍子と、盆供養の際の念仏拍子とがあり、この当時盛んだったのは松拍子の方である。

が、念仏拍子も盆になるとそこかしこで見かけられたし、また諸社寺の祭礼など人々の集まるところでも、風流踊りはよく催された。

松拍子の例として著名なのは、一四三七(永享九)年の正月、室町殿で行なわれた町衆女房のそれだ。

この時は、幕府からの布告があったらしく、様々によそおいをこらした町衆の女房たちが、十数日にわたって室町殿にくり出し、華やかな踊りを披露した。

その少し前の一四二九(正長二)年には、守護大名赤松満祐が室町殿で松拍子を奉仕し、以後しばらく室町殿での大名松拍子が正月の嘉例となった。

この時代は、文化の混淆期なので、上から下へという方向で庶民の間にひろまり、新しい展開を示した文化・芸能あまた少なくない。

町衆のあいだでは、連歌や茶の湯が盛んにたしなまれ、手猿楽といって半職業的な猿楽の演者なども現れるようになった。

3 応仁・文明の大乱 top

京都焼亡

同志社大学の北に接して広大な境内を擁する相国寺は、三代将軍義満が幕府の威信をかけて造営した臨済宗の巨刹である。

往時は、烏丸通りをはさんで、室町殿(花の御所)と向かいあい、その威容は都人の讃嘆のまとになったほどだ。

その相国寺のすぐ北に、上御霊神社という古社がある。 崇道(すどう)天皇・井上(いのえ)内親王ほか八所の怨霊(おんりょう)を祀ったもので、創祀(そうし)は平安初期の延暦年間と伝える。

今は小社の趣きを呈しているが、往時の規模は相国寺に負けず劣らず、ことに社殿の背後から賀茂川にかけて、鬱蒼と樹木を茂らせた境内地は、御霊の森と呼ばれて都人によく知られていた。‘ |

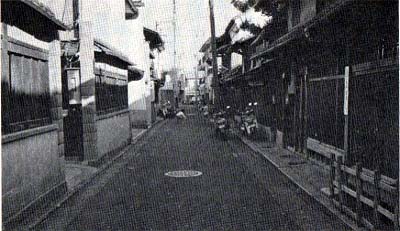

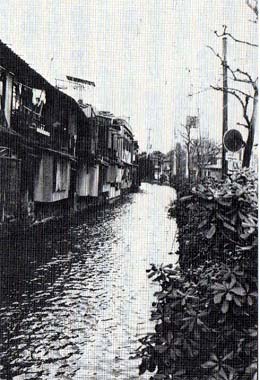

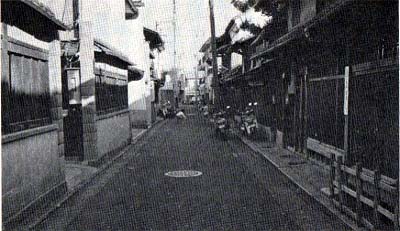

応仁の乱時の地名をとどめる西陣地区

|

一四六七(応仁四)年一月一八日の早朝のことである。御霊の森の静寂は、ときならぬ干戈(かんか)の音で破られた。

その日、京都は、寒風が吹きあれ、雪霰が冷えびえと舞っていたが、そんな悪天候もものともせず、年来険悪だった畠山政長と同義就の軍が、ついに御霊の森で戦端を開いたのである。

京都を焦土と化した応仁・文明の大乱は、この御霊の森の戦火によって、火蓋を切った。

大乱勃発の直接原因は、この畠山政長・義就の確執をはじめ、斯波(しば)氏ら有力守護大名家の内部対立、および将軍家の家督争いなどに求められるが、要は室町幕府体制の動揺がもたらしたものといってよい。

国内二分の大乱の様相を帯びたのは同年五月のことで、ときに双方の総大将として時の人となったのは、山名宗全と細川勝元であった。

この時、細川方はいち早く花の御所を押さえたのに対し、山名方はその西の宗全邸を本拠とした。

そこで細川方は東軍、山名方は西軍と呼ばれることになる。

西陣織りで知られる西陣の地名は、この時、西軍の陣所が置かれたことから生じたものである。

大乱は何度かの小康状態をあいだにはさみながら、一四七七(文明九)年にいたって、なしくずしに講和へと落着した。

その間およそ一一年、京都の受けた被害は甚大なものがあった。

まず、東西両軍の本格的対戦となった一四六七(応仁元)年五月の合戦で、上京と西京はほぼ灰燼に帰した。

つづいて同年八月には、戦火が下京におよび、鴨川の東岸一帯もまたその魔手をのがれることはできなかった。

見渡すかぎりの焼野原、そしてそこかしこに打ち棄てられた累々の死体――それが、乱中・乱後の偽りない京都の実情だった。

| なれや知る都は野辺の夕ひばり あがるをみても落つる涙は |

とは、当時の京都の状景を嘆じた有名な歌である。

当然のことながら、京都の治安も極度に悪化した。荒廃した洛中は無政府状態そのままで、足軽や土一揆が徘徊して乱暴狼藉をたくましくする。

盗み・喧嘩は日常茶飯の出来事だった。「京中悪党」――上層階層のそんな悲嘆の声をよそに、京都はほとんど都市としての機能を喪失し、未曽有の混迷を深めつつあった。

そんな京都を見限り、あるいは生活が立ちゆかなくなって、地方に流亡(るぼう)した貴族・僧侶も数多い。

たとえば、一流貴族の一条兼良・同教房、九条政忠、あるいは名僧の誉れ高い瑞渓周鳳・一休宗純・横川景三・万里集九……ら。

彼らの地方流亡は、巨視的な観点からすると、中央文化の地方伝播という大きな意義をもってはいたが、一方京都にとっては少なからぬ損失ともなった。

東山の隠者将軍

幕府の権勢のひとつの象徴だった相国寺は、一四六七(応仁元)年一○月三日のいわゆる相国寺合戦の際、西軍に内応した寺僧に火を放たれ、塔一基を残してすっかり焼けからだ。

同じ日、向いの室町殿では、一人の男が、相国寺を包む紅蓮の炎を肴に、黙々と盃を乾していた。

八代将軍義政である。

義政は、ある有味で不運な男だった。

将軍職をついたころの彼は、幕府の最盛期を築いた三代義満を追慕することしきりで、自分も義満のように偉大々将軍になりたいと、様々に腐心したものだ。

それなりの器量もあった。

だが、義政にとっては不運なことに、側近に人材を得ず、それに何よりも幕府機構自体が老朽化して昔日の威勢を大幅に失墜していた。

笛吹けど踊らず――相国寺の炎を見やる義政の眼は、そんな過去の苦い失望に重ねて、幕府の暗い未来を見とおしているかのように、醒めた諦念(ていねん)を宿していた。

義政の悲観的な予見は、大乱が終ってみると、いよいよ現実的な重みをもちはじめた。

室町幕府は、よく守護大名の連合政権だといわれるように、有力守護が幕府の要所をしめて政治をとり行なってきた。

同じ守護といっても、鎌倉時代とちがい、これらの守護は支配地の経営に積極的で、早くに半独立的な守護領国を形成していた。

そして、ふだんは京都に住んで幕府の政治にかかわり、領国経営は守護代にまかせるというのが、彼らの一般的なありかただった。

ところが、応仁・文明の大乱が続くうちに、その領国の雲ゆきがおかしくなってきた。

南北朝以来の下剋上の風潮が、乱世の再来と共にまたぞろうごめきだし、守護代や国人層(在地領主)の反乱があいついたのだ。

足もとに火のついたかっこうの守護大名は、そこで京都に悠長に構えているわけにはいかなくなり、領国維持のため続々と帰国するようになった。

大乱がしばしば中断し、うやむやのうちに終結した大きな原因も、ここにある。

しかし、いったん吹き荒れはじめた下剋上の嵐は、守護の帰国ぐらいで簡単にしずまるものではなかった。

越前国(福井県)などでは、早くも一四七一(文明三)年に守護斯波(しば)氏が没落し、斯波氏の三家老の一人朝倉孝(敏)景が新守護に任じたほどである。

従って、大乱終結後も京都にとどまって幕府をたすけた守護は、ほんのわずかしかいなかった。

こうなると、幕府は手足をもがれ、骨抜きされたも同然である。幕府は権威のみか、実際的な行政能力まで失い、なかば麻痺状態におちいった。

奈良興福寺の僧尋尊(じんそん)は、大乱終結の翌日の日記(『大乗院寺社雑手記』)に、「将軍の命令に從う者は国内にいなくなった」とまで書きつけている。

幕府のそんな窮状をもっともよく知っていたのは、おそらく義政だったろう。

義政はすでに大乱中の一四七三(文明五)年、子の義尚に将軍職をゆずっていたが、すっかり政治にいや気がさし、しきりに隠遁の道を考えるようになった。

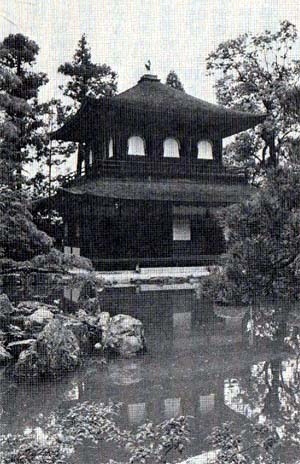

そして一四八二(文明一四)年二月、かねてからの念願どおり、東山々荘を浄土寺山の麓に築きはじめた。

現在の銀閣寺の前身である。

義政の東山々荘造営は、多分に義満の北山殿を意識してのことだったにちがいない。

だが造営のおもむきは、両者全くちがっていた。

義満は公武双方に君臨する政庁として北山殿を構想したのに対し、義政が東山々荘に求めたのは、わずらわしい政治の世界を離れて私的趣味にふけることのできる場であった。

義政の趣味生活は、美術・芸能など幅広い分野にわたり、東山々荘と彼の周辺には、同朋衆をはじめとして多彩な顔ぶれの学者・芸術家が集まった。

この集団を一つの核としてうみ出されていったのが、余情や簡素を尊び、象徴美を重視する東山文化である。

東山文化は前代の北山文化と同じく、公・武・庶の複合文化といえるが、北山文化にみられた清新なエネルギーと現世謳歌の姿勢は淡い。

浄土への志向が内在しているという点で、むしろ現実逃避の色合いの方が強く、皮肉な見方をすると、そこにはひとつの時代と権力が終焉に直面しつつあることの苦悶がまざまざと鋳こまれている、といえないこともない。 |

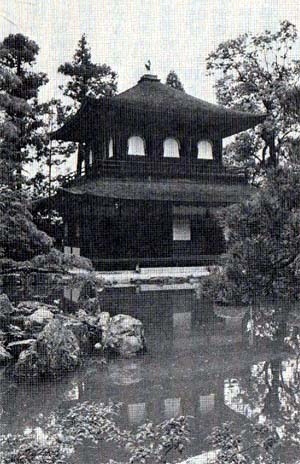

慈昭寺銀閣

|

中世のたそがれ

大乱の直接のひきがねになった畠山政長・同義就の戦いは、大乱終結後も依然としてつづき、義政が東山々荘造営に着手した一四八二(文明一四)年の時点では、南山城(京都府南部)が主戦場となっていた。

南山城は、元来政長の勢力圏で、政長の下には三十六人衆と呼ばれる国人・地侍のグループがあって、農民を統率していた。

ところが、一四八五(文明一七)年にいたって、この南山城地方に一大椿事が突発した。

同年一二月、三十六人衆が農民と結束し、両畠山の軍隊を南山城から追いだしたのだ。

つづいて彼らは翌年二月一三日、宇治平等院で寄合を開き、三十六人衆の集団指導による“自治体制”をとることを決議すると共に、そのための「掟法」を定めた。

山城国一揆と呼ばれる事件である。

“自治体制”の意味するところは、いっさいの外部権力の介入を排し、土着の住人だけですべての行政を差配するということだ。

三年後、加賀国(石川県)で自治を達成した一向一揆と共にこれは封建体制そのものにいどむ画期的な出来事だった。

この時一揆勢は、公卿・社寺ら京都の荘園領主に対し、武家によって侵されていた南山城の「寺社本所領」を以前のままにもどすことを伝え、彼らを狂喜させた。

むろん、それは、“朝廷”を楯にしようとする一揆勢の戦略だったが、この戦略は効を奏し、陰で一揆勢を支持した荘園領主も少なからずあった。

だが、幕府にとってみれば、今度の事件は黙視できぬ災難であった。

お膝元ともいうべきところでのこの事件を未然に防止できず、すっかり面子(メンツ)を失ったというだけではない。

当時、幕府の財政を支える直轄領は、御料国と呼ばれていたが、大乱の間に御料国の多くは有名無実と化しつつあった。

そこで幕府は、山城国を新らかな御料国にしようとはかっていたのだが、一揆はその思惑をも踏みにじってしまったからである。

山城国一揆は、結局、三十六人衆と農民との利害のちがいからくる内部分裂によって、一四九三(明応二)年、八年間の自治の幕を閉じ、解体する。

しかし、それに伴って幕府の権威が回復したというわけでは、むろんない。

幕府の衰退はもはやとどめがたく、一直線に転落の坂道を疾走していくのだ。

幕府は近江国(滋賀県)の守護大名六角高頼征討のため、一四八七(長享元)年と一四九一(延徳三)年の二度、義尚(九代)・義伐(よしき、一○代)両将軍が親征したが、ついに一守護を討つことができず、一四九三(明応二)年には、管領細川政元のクーデターによって、あろうことか義伐(義植=よしだね)が将軍位を追われてしまう……。

中世のたそがれは、焦眉の急に迫った。そのあとからは、急ピッチで戦国の足音が迫ってくる。

京都の衰亡もその極にいたり、一〇四代後柏原天皇のごときは朝廷財政窮乏のため、即位弍をあげるのに、践祚(一五○○年)から何と二二年の歳月を耐えしのばなければならなかった。

だが、町中を見まわすと、勃興著しい町衆が、京都復興にいそしんでいる姿が見える。

中世のたそがれは、また、近世の曙をそのなかに準備していた。

戦国時代の京都は、しばらく歴史の表舞台から遠ざかるが、そのしたたかな底力は、やがて近世の訪れと共に再び遺憾なく、そして新らかな形で発揮されることになる。

四章 よみがえる京都 top

1 法華一揆

題目の巷

応仁の乱によって荒廃の極に達した京都に、新しい復興の息吹きを吹きこんだのは、日蓮宗であった。

すでに乱の以前から、「京都の半分は法華宗」といわれるぼどの勢いを示していたのだが、乱後になって、身延一二世の日意が上京に妙伝寺を、慧光(えこう)日真が四条大宮に本隆寺を、また日祝が錦小路・富小路・四条二万里小路を四方とする頂妙寺を建立した。

これで、洛中二一が本山と総称された日蓮宗の寺々が、すべてそろったことになる。

このほか、妙覚寺・本満寺・妙蓮寺・本国寺・妙顕寺・本能寺など乱以前からの寺々も、改めて大増築や敷地の拡充を行ない、洛中は題目の巷と化した。

これらの寺々は、現在の位置とはちがって町の中心部にあった。

上京・下京の町衆が檀越(だんおち)となり、寺々を中心に町の団結がつくりあげられていったのである。

祇園会を復興し、「神事これなくとも山鉾渡したし」というところまで町自身の祭りにしてしまったのも、この法華の町衆だった。

現在のように、寺町や寺之内に寺々が集中するのは、豊臣秀吉の京都大改造以後のことであって、それまでは、いずれも町のまっただなかに法華の寺々があり、町の繁栄と盛衰をともにしていた。

秀吉が寺々を移しだのは、後述するように、日蓮宗の寺を核とする町衆のかたい結束を破壊し、強い抵抗力を弱めるための政策であった。

だが、応仁の乱の直後は、日蓮宗ほどの派手さはないけれども、他の宗派もそれぞれ復興につとめた。

浄土宗の知恩院は、後土御門(ごつちみかど)天皇の意を受けた周誉珠琳(しゅうよしゅりん)によって再興され、また誓願寺は、一般庶民から喜捨を集めたり積極的に造営勧進の講筵を開くなどして、知恩院とは対照的なやりかたによって再建がはかられた。

浄土真宗については、洛中ではないけれども山科本願寺のことにふれておかねばならない。

北陸・東海地方で真宗の基盤をかためていた蓮如は、応仁の乱が終結にむかった一四七八(文明一〇)年、山科野村郷に本願寺の造営をはじめ、五年後にはその伽藍がほぼ完成した。

それと共に各地の門徒が移住しはじめ、広大な寺内町が形成された。

八町の城構えをもって一一か所に太鼓が置かれ、朝昼夕と三回の太鼓の合図で人々の生活が進行していった。

こうした六町とも八町ともいわれる寺内町は、すぐあとで述べる法華一揆の際、本堂などと共に完全に破壊されてしまう。

今にその遺構を伝えるのは、土居や池の一部だけであるが、場所としては現在の山科西野の一帯に該当する。

現存の蓮如上人塚は旧寺内二の丸のあたりになる。

ただし、今日みる東西両本願寺別院は、旧寺内町に近接してはいるか、城郭の外になると考えられている。

町の法華(ほっけ)と村の法華

この山科の本願寺門徒が、洛中の法華勢と正面衝突するのが、天文の法華一揆なのでであるが、両者の確執には歴史がある。

応仁の乱後の法華の寺々は武装していた。

寺をささえる富俗な町衆たちは、たびたび土一揆(どいっき)の襲撃対象となったため、町衆は寺を拠点にして自衛力を整備し、室町幕府系の武家支配層とも協力しあっていた。

むろん、協力関係だけでなく、地子銭免除などを武家支配者に要求していた。要求を貫徹するためにも、寺と町の武装は有効な手段であったのだ。

この“町の法華”に対するのが“農村の真宗”である。農村の真宗門徒を中核とする土一揆は一向一揆に発展し、これが武家と組んだ町衆と対立抗争をつづけていた。

とくに武家支配層が両者に介人することで、ぞの対抗関係はいっそう激化した。

一五三二(天文元)年に、法華宗徒は三好元長と結び、これに対抗して本願寺門徒は細川晴元と組んだ。

そして蓮如の孫の証如は、みずから一向一揆の指導者となって晴元を助け、山科本願寺を発して堺の顕本寺に元長を攻め滅ぼした。 |

行願寺革堂前の大香炉

|

以来、勢いを得た一向一揆は、さらに転じて奈良に向い、興福寺を焼打ちにした。

その力は、細川晴元らの手にあまるものとなったので、晴元は京都の法華宗徒の武力を借りてこれを鎮圧しようともくろむ。

放置しておけば、一向一揆が京へ乱入するとの風聞が流れたのである。

法華一揆は、この要請にこたえて一向一揆の前に立ちふさがった。

農民を主体とする一向一揆と、町衆を中核にする法華一揆の激突は、一五三二(天文元)年の八月、東山山麓清水寺のあたりで始まった。

戦況は山村正次を指揮官とする法華一揆に有利に展開し、蓮如が建立して以来、富貴の栄をほこった山科本願寺と寺内町はことごとく焼きはらわれてしまった。

本願寺攻めに加わった京の町衆は三万とも四万ともいわれる。

しかし、勝利した法華一揆には、まだ山門延暦寺との闘いが待ちうけていた。

洛内外の寺々が法華に改宗していくのに業をにやしていた山門は、一五三六(天文五)年になると日蓮宗二一ヵ寺の破却を決議、奈良興福寺・紀伊粉河寺・近江六角氏の協力を求め、全面武力衝突となる。

法華勢はよく闘った。一五三七(天文六)年以来、京都の町は完全に法華一揆の支配するところとなり、上下両京は町組に組織され、惣代を選出して自治的運営が始まった。

危機にさいしては、上京では革堂の鐘、下京では六角堂の鐘がつかれ、町衆をすみやかに集合させた。

しかし、結局、法華一揆は敗れた。応仁の乱の荒廃からみごとに回復していた京都の町は、またも甚大な被害をうけ、町衆の死者はおよそ三〇〇〇ともまた一万ともいわれる。法華二一ヵ寺はそのほとんどが焼きはらわれ、門徒はいったんは堺まで逃げなければならなかった。

一五五一(天文二〇)年に入京したフランシスコ・ザビエルが見たのは、応仁の乱で荒廃した都ではなくて、天文法華の乱で焼け野原となった都だったのである。

だが京都は再びよみがえる。日蓮宗の寺々を支えた町衆の経済力が、そう簡単に没落するわけはないからだ。

また法華一揆にさいして威力を発揮した町組の組織も、たやすくは崩れない。

一揆の指導者として著名な後藤・本阿弥・茶屋などの富商は、次の時代にかけて、京都の経済力、文化的指導者であり続けるのである。

2 聚楽第(じゅだくだい)とお土居(どい)

top

宣教師の見た都

先にもふれたように、イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが京都を訪れたのは、天文法華(ほっけ)の乱で、京都町衆が敗北してから一五年目の一五五一(天文二〇)年のことであった。

都は町衆の経済力によって復興がはじまり、堺に難をさけていた日蓮宗本山の多くも帰洛して、再び壮大な構えを築きかけていた。

しかしこの時、幕府では、もうすっかり有名無実化して将軍の足利義輝は北白川にのがれ、後奈良天皇の朝廷も衰微の極にあった。

ザビエルは、天皇の許可を得て都に教会を建てるつもりだったのだが、謁見を求めて御所を訪れても門前払いにあうだけだったので、そのままザビエルは滞京一一日で山口に去った。

ついで入京した宣教師は、一五五九(永禄二)年のガスパル・ビレラである。

彼は市中を転々としたあげく、四条新町西入ル革棚(かわだな)町の山田の後家の家に落ちつき、将軍義輝にも会見できた。

また、その頃、京都に勢力をもつ武家の三好長慶や松永久秀とも交渉ができた。

さらに、仏教各派の僧との宗教問答にも勝利して、翌六〇(永禄三)年春には、信者数百人を数えたという。

同年末には、四条坊門通り姥柳(うばなぎ)町に、最初の会堂を設立することができた。

つづいて一五六四(永禄七)年、ルイス・フロイスが入洛した。

翌六五(永禄八)年には、フロイスも将軍義輝に会い、その時の情況や京都における布教の順調な発展ぶりを教団に書き送っている。

それによれば、フロイスの訪れた将軍の邸は上京の勘解由小路(かげゆこうじ)室町にあったらしいが、なかなか豪壮なものであったらしい。

将軍邸だけでなく、フロイスが歩いてみた上京の一画もみごとな景観をもった町並みで、それはリスボンのルアサバの町の六、七倍、道幅も二倍はあるとおどろいている。

町全体についても、まっすぐな街路は広く平坦で、城のような門が要所々々にあり、夜中はこれを閉鎖することになっているなど、管理体制は十分に整備されていると映じたらしい。

むろん、復興の日は浅く、まだまだ完全ではないけれども、都はすでに天文法華の乱の痛手から回復しつつあったことがうかがわれる。

信長入洛

しかし、その直後から、京都の雲行きはまた険悪になった。

一五六五(永禄八)年、三好義継と松永久秀がはからって将軍義輝を殺し、朝廷にはキリシタン追放を奏請(そうせい)して教会没収の女房奉書を出させたのである。

ビレツやフロイスは堺に難をさけた。その後の京都は、しばらく三好と松永の政争の場となって、容易に安定しなかった。

これを一挙に解決しだのが、織田信長の入京である。一五六八(永禄一一)年、殺された将軍義輝の弟義昭を奉じての入洛であった。

かねてから正親町(おおぎまち)天皇の朝廷も安定勢力を求めて信長に禁裡の修復を命じ、暗に上洛をうかがっていた。

朝廷と信長をつないだのは、町人の立人宗継である。

都に入った信長は、正弌に将軍位についた義昭のために二条城をつくってやった。

これは現存の二条城とは全く別のもので、勘解由小路室町に、四街四方の土地を没収して造営した壮大な城であったらしい。

信長から京都居住をみとめられて、この城の造営ぶりを実見したルイス・フロイスは、「日本の諸王侯及び武士全部を使役し、通常二万五千人、少き時も一万五千人、これに従事」したと記し、加えて人々は信長の直接指揮によってまことに効率よく働き、四、五年はかかるだろうと思われた大工事が、わずか七〇日間で完成したと驚嘆している。

そうした壮大な城を贈られた義昭も、すぐに自分が将軍としての実権をなにも持っていないことに気づいて、信長に反抗し始めた。

義昭は、毛利・朝倉・武田・石山本願寺などの反信長勢力にたよって信長打倒をたくらんだが、一五七三(天正元)年、敗れて京都を迫われ、この時室町幕府は名実ともに亡びた。

やがて、義昭は中国筋にのがれて毛利氏を頼り、毛利氏も全国制覇をめざして、再び織田・毛利は正面衝突する。

信長が全面的な中国経略の熊勢に入ったのが一五八二(天正一〇)年のことである。

その一五八二(天正一一)年六月、信長は本能寺において明智光秀のために討たれた。

不意を襲われた時、信長が宿泊していた本能寺は、日蓮宗本山の一つであるが、場所は現在の位置ではない。

四条西洞院にあって、城構えをとっていた。

しかし、警戒体制をとってないところを大軍にかこすれたので、ひとたまりもなかった。

息子の信忠は二条城に入って防いだが、これも敗れてしまった。

ただ、周知のように、明智光秀の支配は“三日天下”に終った。

そのあと、京都の支配者となったのは、豊臣秀吉である。秀吉は京都の大改造を敢行して、町組にかってない危機をもたらす。

「京中屋敷かへ」

すでに信長の段階で町組は危機にさらされていた。義昭と信長が対立した初期の一五三二(天文元)年四月、信長は洛中にいる義昭を脅迫して、和平に応じなければ上下両京を焼きはらうといった。

町にとってははなはだ迷惑なことであったが、信長は上京を本当に焼いてしまった。

焼失家屋は六〜七〇〇〇戸にものぼったという。

もっとも、下京に対しては幾分融和的で、下京が切銀八〇〇枚を献上するので焼きはらうのを免じてくれるよう陳情すると、信長は銀を取らず、かつ焼かないという約束をした。

しかし下京では安心ができず、やはり銀を集めて岐阜城の信長のもとへ持参した。

武力の前に、京都の自治は危うかったのである。

そしてもっと大きな危機は、一五八三(天正一一)年、秀吉の京都支配から始まった。

秀吉は、その支配の手はじめとして、まず二条堀川の新邸造営を行ない、工事指揮は前田玄以(げんい)と浅野長政が担当した。

問題は、新邸建設の予定地に、寺城を構えた妙顕寺があったことだが、結局、妙顕寺はこのとき移転をよぎなくされ、寺之内通りの北、小川の東の現在地に移った。

秀吉による寺院移転のはしりである。

ついで二五八五(天正一三)年、関白となった秀吉は、その地位にふさわしい京都の拠点を必要として、翌八六(天正一四)年、内野の地に大邸宅の工事を開始した。

四囲の堀の長さが一〇〇〇間、堀の幅が二〇間、深さ全三間というのであるから、これは完全な城構えである。

この壮大な邸宅が、秀吉の京都城、聚楽第(じゅらくだい)であった。

一五八七(天正一五)年、九州征伐から帰った秀吉は、九日にこの聚楽第に移った。

つづいて、翌八八(天正一六)年の四月、後陽成天皇の聚楽行幸(ぎょうこう)が賑やかにとり行なわれた。

行列は盛大をきわめ、禁裏(きんり)から聚楽第まで一五、六町もはなれているのに、行列の先頭が門をくぐったときに、後尾はまだ宮中にあったという。

その禁裏も、秀吉の手で面目を一新した。

行幸の翌年の一五八九(天正一七)年から二年をついやして、常御所・小御所・紫宸殿(ししんでん)・御湯殿・清涼殿などがすべて新造されている。

ただし、場所は動いていない。現在と同じ場所である。秀吉の京拡支配構想のなかでは、御所は、わざわざ場所を移すほどの積極的な行政的役割をふりあてられてはいなかった。

その中心は、いうまでもなく聚楽第である。一五九一(天正一九)年に秀吉は、聚楽第の周辺に建ちはじめていた町屋をすべて迫放し、また聚楽と禁裡の間にあった禁裡六丁町の一部や上京の一部を、西陣の千本一条方面に移転させ、聚楽周辺を大名・武家の屋敷でかためた。

同時に禁裡近隣の公家邸も整理してしまった。そのようすは、「京中屋敷かへ」と書かれるぽどの大騒動であった。

お土居(どい)と寺々

しかも、この「屋敷かへ」に並行して、お土居の築造が始まった。

京都の町全体を、高さ一間半、基底部の幅五間という土の堤でとりまき、さらにその外側に幅一〇間ほどの堀をめぐらそうというのである。

堤の全長は五里二六町、東は鴨川、北は鷹峰(たかがみね)、西は紙屋川、南は九条だから、かっての平安京に重ねてみると、左京都分を北へぐんと引伸ばした形になっていた。

中国の城郭都市を模倣した日本の古代都市にも、城枋の囲いまでを完全につくった例はなかった。

かっての平安京もそうだった。

ところが、一六世紀、秀吉の時代になって、はじめて、周囲を完全に土堤でかこまれた都が出現したのである。

これで近世の京都の形がきめられてしまった。

この都から外へ出るには、鞍馬口・粟田口・竹田口・鳥羽口などの口をとおらねばならず、その名前は、お土居が姿を消した今日でも地名として残っている。

このお土居築造によって、京都は大きく変貌した。その第一が寺々である。

それまでの京都では、寺院は洛の内外に散在し、洛内では、寺と町屋とが混在していた。

秀吉は強権によって、これら洛中の諸寺を寺町と寺の内に強制移動させて寺院と町屋の混在をやめさせたのである。

今日、寺町も寺之内も、秀吉がきめた位置そのままに残っている。

寺町は、お土居にかこまれた新京都の東端で、寺々は、この寺町に面し、その裏側を直接お土居に接しながら、北から南へとすきまなくならばされている。

記録の明らかな一六三七(寛永一四)年当時の状況で、一〇〇寺をはるかにこえている。

この寺々の宗派は、日蓮宗・浄土宗・時宗が多い。

これはつまり、町々との結合が深い宗派が、とくにねらわれたことを示している。

浄土真宗本願寺派の寺がひとつもみられないことは、逆の意味で興味深い。 |

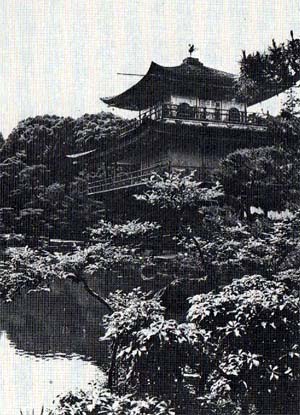

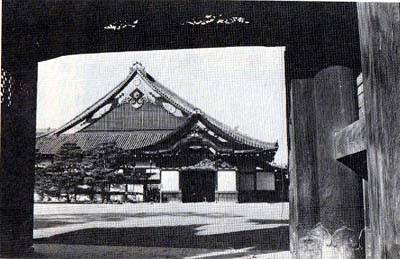

東本願寺

|

本願寺派に対する秀吉の政策には、また特別のものがあったようだ。

本山の本願寺は、一五九一(天正一九)年に大坂天満から京都の堀川六条に移され、東西三六〇間、南北二八〇間の広大な寺地をもって発展の途についていた。

これが現在の西本願寺である。

一方、寺町は南北にびっしりと建ちならんで非常に壮観であったらしいが、江戸中期の火事や、また明和初年に寺町と寺々本坊の間の庭を通貫して新京極を通したことなどによって、その景観はだいぶんそこねられ、またお土居が消えたあとの河原町方面の発展によって、寺とお上居が東の防衛陣地という感じも、今はつかみがたくなっている。

しかしいまだに「寺町」という地名が実質的意味をもっているところに、秀吉の改造の影響の大きかったことがしのばれるのである。

寺之内の方は、秀吉が寺院を移す以前から寺院区として、地名も先にできていた。

しかし、古い寺々の多くは廃絶してしまって、現在に伝わる日蓮宗の本山などは、秀吉によって移された寺である。

妙顕寺のことはすでにのべたが、他に妙覚寺が四条大宮から移され、本法寺が一条戻橋(もどりばし)から動かされたのである。

こうして寺々を抜きとったあとは、町割が整備された。寺町と堀川のあいだ、押小路(おしこうじ)以南は半町ごとに南北の小路をとおして、短冊型の地割りをつくった。

以来、これが町屋の基本パターンとなった。

ただし、この短冊型を強制できない地域があったことは注目にあたいする。

下京古町、別の表現をすれば祗園会の鉾を出す町、四条室町を中心とする一帯である。

この地域は、早くから商家が密集していて容易に動かすことができず、自治的団結も強固であったから、さすがの秀吉も、無理に手をつけることをしなかった。

別の見方をすれば、そこまで強引な手をうたなくても、かっての天文法華(ほっけ)の乱にみられたような町衆の武装した団結は、信長につづく秀吉の巧みな策謀によって、すでに骨抜きになってしまっていたともいえる。

3 所司代と町奉行

聚楽第破却

秀吉の京都大改造に関連して、伏見についても述べておかなければならない。現在、伏見は京都市域に入っているけれど、元来、京都と伏見は全く別の町であったのが、秀吉のときに、たがいに有機的連関をもつようになったのである。

聚楽第を築いた秀吉は、一五九一 叉正一九)年に甥の羽柴秀次を関白とし、聚楽第を新関白にゆずって、秀吉自身は太閤を称するようになった。

太閤秀吉は、当然のことながら新しい身分にふさわしい新しい屋敷を必要とした。そこで目をつけたのが伏見である。

彼はこの頃、ちょうど朝鮮出兵という大がかりな仕事を始めるのだが、これに並行して伏見城の築城工事が、途中で計画をふくらませながら進行していた。

この城が伏見のどの地域にあったのかは、いまでも議論のわかれるところだが、伏見山の西南、指月の森ではないかという意見が有力である。

そして、慶長大地震のあとで、伏見山の、すなわち現在の明治天皇陵のある場所に移ったのだと考えられている。

ともあれ、一五九四(文禄三)年、伏見城は完成して、秀吉が入城した。

この直後の一五九五(文禄四)年に、かの秀次事件が起る。

太閤秀吉は秀次の関白職を奪って高野山に追放し、ついで自殺に追いこみ、その八女・妻妾をことごとく三条河原で斬った。

実子秀頼が生まれたので、秀次が不要となったのである。

それだけなら、まだ京都への影響は小さかっただろう。ところが秀吉は、すぐつづいて聚楽第の破却を命じた。

これは京都にとって重大事件である。もともと京都は、いわけ聚楽第の城下町として大改造された町といっても過言ではない。

その町の中心が、支配者の恣意によって、突然消されてしまったのである。

聚楽第の周辺にあった大名屋敷・武家屋敷も、ことごとくその存在意義を失ってしまい、伏見に新しくできあがりかけていた城下町に統合されることになった。

聚楽を失った上京は、再び禁裡中心の町に戻ったといえるだろう。

伏見の城下町

こうした事情も加わって、伏見はさらに発展した。指月の城が造営されている時、指月から宇治川をはさんで対岸になっていた向島にも支城が築かれたが、一五九六(慶長元)年閏七月に大地震が起り、指月城は甚大な被害をうけた。

あたかも、朝鮮出兵の講和のための明使を引見する予定の直前であったので、急遽接見は延期された。

かたわら、城の再建が急がされるのであるが、この再建された城が、伏見山、つまり前にもいったように明治天皇陵の位置に築かれたとされる伏見城である。

なお、いま伏見山にある桃山城は、全くの観光城であって、もとよりかっての伏見城とはなんの関係もない。

伏見城の再建は急ぎに急がれた。

一五九七(慶長二)年五月には、すでに天守閣と中心部の殿舎ができあがっていたというから、異例のスピードであり、これはまた秀吉の威光を誇示するものでもあった。 |

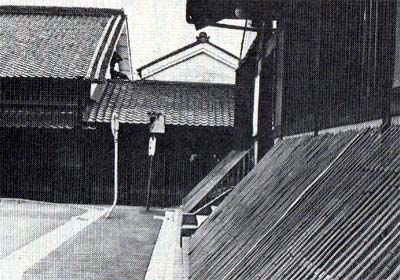

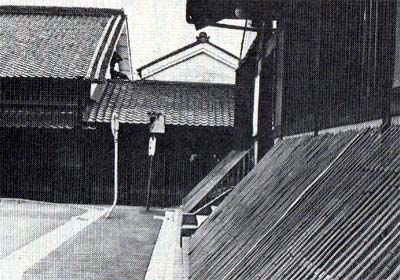

昔の面影を残す伏見の商家

|

これに並行して城下町の造成も急ピッチにすすんでいた。

南北のメインストリートは京町通りで、これが一丁目から十丁目まで、これは七瀬川を渡って新大和街道に通じ、五条橋から京に入る。

京町の一丁目から四丁目までと、京町大黒町、大坂町、上・中・下油掛町、帯刀(たてわき)町、京橋町、車町、塩尾町、南浜町、本撞木(しゅもく)町、木材町を南組本町十六町と定め、一方、京町五丁目・六丁目、南北七丁目・八丁目・九丁目・十丁目の八町と、山崎町・鍛冶屋町・魚屋町・伊達町をもって北組本町十二か町と定めた。

以上合計二八町をもって伏見市街の根幹とし、これに両替町や銀座通り、また聚楽組・神泉苑町など京都からの移転を如実に示す町組などが加わって発展をとげていった。

ことに伏見の特色をなしているのは、現在でも地名として残っている大名屋敷である。

松平筑前・毛利長門・羽柴長吉・筒井伊賀・福島大夫・長岡越中・井伊掃部・水野左近など、大名の姓と官称とが結びついたものが、そのまま町名として残っているところは全国でもあまり例がないが、これはいずれも城下町建設時に大名らが城郭の内外に広大な敷地をもらったことの名ごりである。

徳川幕府 対 京都

一五九八(慶長三)年、太閤秀吉が没した。これによって、京・伏見をめぐる政治環境もまた一変した。遺児秀頼が大坂城にこもったため、豊臣家が滅びるまでの政争は、いきおい大坂が中心となる。その大坂を、天下分けめの関ヶ原合戦、つづく大坂冬・夏の陣と二段階にたたきつぶした新覇者徳川家康は、さらに京都への統制を一気に強めたのであった。

関ヶ原の戦に勝った家康は、その一六○○(慶長五)年、即座に奥平信昌を京都所司代に任命した。

家康自身は、いったん大坂城に入ったのち、関ヶ原戦争の巻きぞえで焼失した伏見城を再建して、翌年ここに移った。

京都所司代として有名な板倉勝重・重宗父子の父の方、伊賀守勝重を任命したのは、一六○一(慶長六)年八月だとされている。この時から大坂の陣にかけて、勝重は、豊臣びいきの雰囲気が圧倒的に強い京都を、少しずつ徳川の方に引き寄せる仕事をはたしている。

徳川の京都支配の拠点として、現在の位置に二条城がつくられたのは、一六○二(慶長七)年である。

家康は、ここに親王(しんのう)や公卿(くげ)を招いて懇親を深めると共に、天皇の譲位や親王元服問題などにも干渉する構えをみせて、大坂の陣以後にそなえた。

一六一四(慶長一九)年の大坂冬の陣に際し、徳川と宮廷の空気とは、必らずしも緊密とはいいがたかった。

まだ洛中には、大坂方の肩をもつと思われる放火落書などが頻発していた。

家康は承久の乱の故事にならって、天皇をどこかに島流しにしようかと考えたほどである。

そうしたこともあって、翌一六一五(元和元)年の夏の陣が終ると、徳川は宮廷への統制を一気に強めた。

七月、それまでに用意していた公家条目を大幅に拡大して「禁中并(ならびに)公家諸法度」を制定したのである。 |

二条城

|

これによって天皇および公家の日常は、幕府によってきびしく枠をはめられることになった。

同時に制定された「諸宗本山(ほんざん)法度」も、諸宗本山が京都に集中して宮廷と密接な関係をもっていただけに、京都対策の意味が大きかった。

徳川幕府は、さらに朝廷をその支配下におく政策として、天皇の外戚になろうとした。

秀忠の娘和子を後水尾(ごみのう)天皇のもとに輿(こし)入れさせようとはかったのがそれである。

これについては家康の死や、後水尾天皇の側女に皇子誕生などのトラブルがつづいて実現が遅れていたのだが、一六一九(元和五)年九月、幕府は所司代を、父の勝重から息子の周防守重宗に交代させて宮廷への圧力を一段と強め、翌二〇(元和六)年六月、和子入内(じゅたい)を実現してしまうのである。

一六二三(元和九)年、二代将軍秀忠は、位を三代家光にゆずった。

新将軍の家光は、いったん江戸に戻ったのち、一六二六(寛丞二)年、大御所(おおごしょ)秀忠と共に改めて上洛、後水尾天皇の二条城行を得て、徳川の世を天下に誇示した。この時生れていた皇女が、二九(寛永六)年に即位して明正天皇となり、徳川氏は完全に天皇家の外戚の位置についたのであった。

後水尾天皇が明正天皇に譲位したのは、幕府との長年の確執、とりわけかの紫衣(しい)勅許停止の横槍に敗れてのことであったから、幕府としては京都に対し、二重の勝利を得たことになる。

家光は一六三四(寛永一一)年に三〇万の大軍をひきいてまたも上洛、上下両京町屋敷に銀五〇〇〇貫を下賜するなど、恩威(おんい)兼ねた仕上げの手をうったのであった。

この一六三四(寛永一一)年の家光上洛を機に、所司代の下に京都町奉行所が置かれて町政に関することを一手に引受けるようになった。

この将軍上洛は、その後幕末一四代家茂の文久の上洛まで、ただの一度も行なわれなかった。

その点でも記念すべきものであった。

五章 町衆から町人へ top

1 町衆の活躍

後藤・本阿弥

京都をめぐる政治情勢が、応仁の乱後の混乱から再建、続く法華の乱、そして織田信長から豊臣秀吉、最後に徳川家康と、幕府の京都支配の完成というめまぐるしい変化に対応して、京都の経済力や文化、その担い手である町衆やその居住地である京都の町の姿もまた変貌をとげていった。

この章では、すこし時代をさかのぼりながらそうした京都の内側からの変化について述べてみたい。

先に、天文の法華一揆の際に、後藤・本阿弥(ほんあみ)・茶屋・野本といった有力商人たちが一揆の指導者として活躍したことを紹介したが、これら有力町人たちは、その後の政治展開にも重要な役割を演じ続けた。

すなわち、彫金の名人として著名な祐乗(ゆうじょう)を家祖とする後藤は、京都でも有数の富裕な町衆で、大きな一族と職人群を抱えていた。

信長入京の頃は光乗とその子徳乗の時代で、京都の金子吹(きんすふき)座を支配していた。

この後藤家は、上京の木下町に住み、日蓮宗の妙覚寺を檀那寺にしていた。

一五六〇(永禄三)年の「家掟」(いえおきて)には、「当家は日蓮宗を相尊び候こと候間、具足山妙覚寺を以て代々菩提所と相尊び候間、必ず他宗を信仰の儀、堅く無用たるべく候」と規定してあった。

この後藤家は、豊臣政権のもとでは、天正大判の鋳造を担当し、また後藤判料として金一〇〇〇枚を上納する代りに、京都の金屋に対ずる支配権を保証されていた。

だが、それだけに徳川政権になると、後藤一族は複雑な対応をする。

徳乗は豊臣家の恩顧に報いるため、大坂の陣では城中に入って落城までつきあい、その後京都へ落ちのびたほどであるが、一方、分家の長乗は早くから徳川冢康と接近していた。

結局、この長乗のとりなしで徳乗の家も存続が認められた。

また、別に後藤家の名代として一五九五(文禄四)年から関東に下向(げこう)していた奉公人の山崎庄二郎も、猶子(ゆうし)として後藤の名乗りを許されて後藤光次と称した。やがてこの後藤庄三郎光次の家が、後藤一族の主導権を握るようになって、徳川政権下も巧みに生きのび発展した。

後藤家は、保身にも巧みであったが、それだけではなく気骨のある家系で、妙覚寺の日奥上人が不受不施(ふじゅふせ)を守って豊臣政権や徳川政権と激しく対立したときには、身をもってこれを庇護しとおした。

そして不受不施派が禁教となってからも、内心にこれを信じ続けて明治に至ったのであった。

本阿弥家は、刀剣の目利(めき)き、磨利(まり)、浄拭(じょうしょく)の三つを家職として室町幕府に仕え、禁裡(きんり)御用も勤めた京都町衆である。

日蓮宗本法寺を檀那寺としていた。『本阿弥行状記』によると、本法寺を再建したのに、本阿弥光悦の父で片岡家から養子に入った光二であった。

この本阿弥光二は、信長の勘気に触れながらも、一族の団結で家業を守りとおして、徳川家康とも早くから接近していた。

本阿弥家の親族結合のかなめにいたのは、光二の家つきの妻妙秀(みょうしゅう)で、彼女の強い意志によって親類中の縁組みが進められた。

娘の法秀を嫁がせた雁金屋尾形からのちに尾形光琳・乾山が出て、妙秀の息子、すなわち法秀の弟光悦と鷹峰の法華文化村を組織するようになるが、そのかげには縁組みによって団結をかためた妙秀の働きがあったといえよう。

本阿弥光悦は、豊臣から徳川にかけて、京都のあらゆる文化現象に関係する。

いわば万能文化人芸術家であったが、その活動を支えたのは、一族みんなが集って刀の目利きに慎重を期したといわれる地味な商業活動なのであった。

茶屋と野本

茶屋家は代々四郎次郎を袮するのだが、その各世代がみな法名に「日号」をもつほど熱心な日蓮宗信者であった。

妙顕寺や本能寺とも縁が深かったが、菩提寺としたのは、本能寺の洛内筆頭末寺だった東漸(とうぜん)寺である。

はじめ呉服商であった茶屋家が目立った活躍をするのは徳川政権を迎えてからであった。

茶屋は、早くから徳川と結んで、すでに信長の時代に家康の京都御用をつとめ、家康の上洛に際しては宿舎を提供するほどの仲であった。

一五八二(天正一〇)年の本能寺の変のときに、京都から堺に廻っていた家康に急を告げたのは、茶屋四郎次郎清延であった。

おかげて家康は伊賀越えで三河に帰国することができたのだ。

こうした徳川家との緊密な関係のために、豊臣政権下で秀吉と家康が不和になったときは、茶屋にもつらい時期であった。

しかし一五八四(天正一二)年の小牧(こまき)・長久手(ながくて)の合戦のあと、家康が和睦(わぼく)のため上洛した時も、百足屋(むかでや)町新町にあった茶屋邸を宿舎にしている。

これほどの関係であったから、豊臣が滅んで徳川政権下になると、茶屋家は大いに優遇された。

清延の子の四郎次郎清忠は関ヶ原合戦のとき家康の陣中にあり、戦後はただちに京都惣町頭役に任ぜられた。

さらに伏見過書船の支配も命ぜられるほど重用された。加えて徳川幕府御用の呉服所経営も行なって、家業はますます繁昌した。

しかし、徳川治下の茶屋が有名なのは、なによりも貿易商人としてである。

四郎次郎清忠の弟、又四郎清次は、一六○七(慶長一二)年に長崎に下リ、長崎本行長谷川左兵衛のもとで貿易の統制管理にあたり、みずからも朱印状を得て一六一二(慶長一七)年から連年船を出した。

「茶屋船交趾渡航貿易絵巻」は、日本を出航して交趾(こうし=カンボジア)にむかう船中の様子や、南洋日本人町の有様が詳細に描かれている。

後藤、本阿弥、茶屋の三家に比べるとそれほど著名ではないけれども、野本家もまた西陣の織元で、金襴を初めて作ったという伝承をもっている。

金襴が最初に織りだされたのは、『鹿苑目録』によれば、一五九二(文縁元)年のことだといわれる。

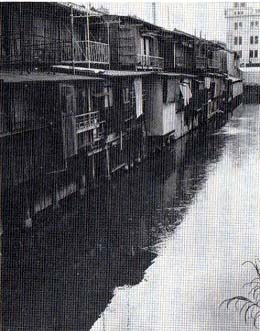

角倉と高瀬川

後藤、本阿弥、茶屋、野本はともに天文法華の乱の際に有力町衆とし工者名な商人であったが、角倉(すみのくら)もまた大きな存在であった。

角倉は本姓吉川で、室町時代の宗忠のとき洛中帯座座頭職を買取り、また嵯峨の土倉としても有名だった。

その子の宗桂は著名な医者でもあり、禅僧策彦周良(さくげんしゅうりょう)に従って明に渡ったこともあった。

豊臣政権下では、吉田栄可という名前も出てくるが、これもまた同じ一族であってやはり土倉を営んでいた。

秀吉の奉行だった前田玄以が、梅津、太秦、川島など借主に対し、吉田栄可に負う負債を返済するよう命じている書n類が残っている。

また宗桂の子の宗恂は医師として関山秀次に仕えたこともあり、家康とも縁があった。 |

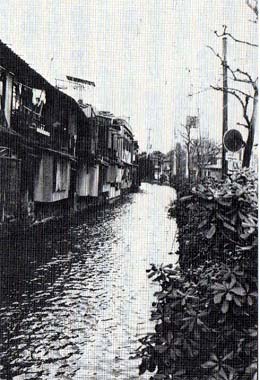

高瀬川 |

高瀬川の一の船入り |

徳川政権になると、宗桂のもう一人の子了以(りょうい)が頭角を現わしてきた。

了以は宗恂の紹介で家康の知遇を得ていたらしいのだが、一六○三(慶長八)年には家康の命を受けて安南(あんなん)に船を出して通商し、翌年無事に帰国した。

これによって朱印船貿易のルートが開かれたのである。

これ以後、角倉はほとんど毎年のように船を出した。朱印船貿易家の中でもっとも多い造船数を誇っている。

角倉の船は大きくて多勢の客商を乗せることができたので、独自に船を出すまでの力のない京の町衆には、それぞれの商品をかかえで角倉の船に便乗して貿易に従事した。

その客商たちの手で清水寺に本納された絵馬の角倉船は、最盛期の朱印船の姿をよく伝えている。

これと祇園祭の船鉾(ふなぼこ)と重ねあわせてみれば、鎖国前の貿易船に対して京都の町衆たちが抱いていたイメージが鮮やかに浮かびあがってくるのではあるまいか。

だが、角倉了以の名を京都と深く結びつけたのは、何といっても彼が行なった高瀬川などの開削町業によってであった。

まず一六○六(慶長一一)年、了以は大堰(おおい)川の開削工事に着手して、丹波の川から山城の国への船による物資の運搬を可能にした。

これが現在保津川下りとして知られているコースで、大変な難工事の結果、初めて船が通るようになった。

鴨川についても同様なことを試みたのは、一六一〇(慶長一五)年のことであった。

初めは疑惑の目をもって工事を傍観していた都の人士も、工事が完成すると、その便利なことに驚いた。

ことに京都の大規模な造営工事に使われる材木が、鴨川で簡単に運べるようになったことは、大きな利点であった。

『洛中洛外図屏風』にも、物資を満載した川船が五条橋の下をくぐる図が生き生きと描かれている。

しかし、了以はこれに満足せず、徳川幕府に申請して、鴨川の西側に並行する運河の開通を計画した。

これは、京都・伏見・大坂間の舟運を飛躍的に便利にするもので、起工は一六一一(慶長一六)年で、三年後に完成した。これが高瀬川である。

この川は二条樵木(こりき)町(今の木屋町)を起点とし、東九条村の西南(今の南区東九条柳下町)でいったん鴨川に合流する。

この合流点で鴨川を横切る形に水路をつくり、竹田を通って下三栖(しもみす)東部で宇治川に合流するものだった。

この高瀬川の開通によって、京都の景観は大きく変化した。

この川沿いに陸上げされる物資が多種類にわたるようになると、木屋町通とか、米屋町・塩屋町・石屋町・鍋屋町・紙屋町・上大坂町などの同業者町が生まれた。

また、お土居の外側に新しい町並みが誕生して、その町名や通り名は、高瀬川の舟路が使用されなくなった現在まで続いているのである。

2 鎖国のなかの京商人 top

転生する京の商人たち

京都の町は、角倉や茶屋に代表される朱印船貿易のおかげで、大いにうるおった。

この段階の対外貿易は、ポルトガルやスペインによる南蛮貿易がすでにそうであったように、日本から銀を運べ出し、海外からは中国の生糸をはじめとし、他に南洋の物産や、また南洋経由で西方の物産を運びこむものだった。

この時代の日本は世界屈指の産銀国で、銀は無制限に持ち出せたのである。

京都の商人たちも、むろん銀を運びだして交易したことはいうまでもないが、それに加えてよその商人に真似のできないのは京都に発達した高水準の工芸品を大量に商品として持出したことである。

絹織物・屏風・刃物類・甲胄・槍・刀その他精巧な武具、模様入りの漆塗りの箱、きれいな玩具などが、京都から海外にもたらされた代表的な品々であった。

これらはいずれも室町時代から発展してきた伝統工芸の産物で、この生品が高い技術水準を持ち、国内だけでなく、貿易によって海外へも売ることができたからこそ、京の町衆たちは、政治的な激変に耐えて町の繁栄を維持し続け、発展させることができたのである。

現在も行なわれている祇園祭の鉾や山が、貿易を通して輸入された中国製品やヨーロッパ製の豪華な織物に飾られているのは、かっての京都が、それらの輸入品にみあう高度の伝統工芸品を輸出し、そのことによって町の発展があったことを誇示するものと見てよいだろう。

それだけに、徳川幕府による鎖国は、京都の町にとって大きな痛手だった。

角倉や茶屋などが一冢の営業政策を変更する必要に迫られたのはいうまでもないが、それにつながっていた京都の町人全体が経営の転換をせざるを得なかったのである。

鎖国が近づく寛永年間(一六二四〜四三年)のこととして、角倉了以の息子の与一が船主として出した角倉船の乗組員三九七人のうち、水夫(かこ)八〇人を除く一二〇〇余人は便乗の客商だったという懐古談もあり、これから推察しても客商――京の大小商人たちに影響するところは甚大であった。

こうした鎖国という新状況をむかえてその対応策として、ごく大まかにいうなら一部の上層町人は特権政商化していった。

その代表的な例は、やはり茶屋家であろう。茶屋は後述のように糸割符商人に加わり、また幕府や禁裡御用の呉服屋として栄えていく道を選んだ。

角倉もまた同様だ。高瀬川運輸の権益を確保し、また淀川通行の過書船の奉行として、京坂間の水運を、幕府の権力を背景にして掌握し続けた。

しかし、このような特権商人として転生できる商人はごくわずかであった。

大部分の商人は、海外との収引を諦め、国内流通に専念するほかはなかった。

国内流通ということになると、日本海を廻る航路が開けたので、しだいに大坂が経済の中心になり始ていた。

このため、京都を見限って大坂に進出する商人も出始めた。

たとえば、寺町松原下ルにいた住友家は、寛永年間に大坂に移り、大坂における南蛮吹(なんばんぶき)の宗家として特別の地位を占め、銅山の経営にも手を出すようになっていった。

このほか、大坂の大名の蔵屋敷を管理する蔵元・掛屋の中には、丁字屋中兵衛・那波屋九郎左衛門・日野屋甚太郎・大黒屋善四郎など、京都から移った商人が数多く見られる。

また、大坂には移らず、京都に居座ったままで大名貨しをするのも、京の貿易商人にみられる転生法の一つであった。

ただし、これは危険の大きい道であって、貸倒れになる可能性を伴っていた。

事実、後世になって三井高房によって書かれた『町人考見録』には、町人の没落事例が原因別に分類されているのだが、それによると、驕奢(きょうしゃ)によるもの一七、投収事業によるもの二、幕命によりとりつぶし四、などに対して、大名貸しによるものが三四件と、圧倒的な数になっている。

糸割符商人と西陣

こうした事情からみて、糸割符商人は、他の商人とは隔絶した有利な特権を有していた。

糸割符の起源は一六○四(慶長九)年にさかのぼる。

南蛮貿易のポルトガル船が中国産の生糸を積んで長崎に入港した時、幕府の任命する糸割符年寄が購入価格を決定するまで、他の商人は長崎に入ってはならないという規則が、この時決定された。

幕府が自分で決める値段で独占的に買上げ、京都・堺・長崎の商人たちにそれぞれ一〇〇丸(一丸は五〇斤)ずつ割当てる方式が、この時始まったのである。

この決定は、ポルトガル側に大きな打撃を与えた。競争による価格の吊上げができなくなったからである。

幕府としては、この措置は南蛮船を閉め出す鎖国体制への第一歩であると共に、反面では特定の特権商人を保護できるという利点があった。

この糸割符制度は、対象をポルトガル船から拡大して、しだいに渡来する生糸全部に及ぼされてくるようになる。

制度としては、一六三一(寛永八)年に改革があった。

この年、幕府は、一六○四(慶長九)年の、京都・堺・長崎に、江戸・大坂の二か所を加えて五か所に割符することを命じた。

割符は、京都一〇〇、堺一二〇、長崎一〇〇、江戸五〇、大坂三〇である。また、この時現糸六〇丸(三○○○斤)が新しく京都呉服所に割当てられた。

現糸というのは、その年の白糸の渡来分量がどうであろうと、それだけは必ず配分されるという性格のものである。

また総分量から現糸三〇〇〇斤を引き去り、残りを五か所に前記の割合で分けるのだ。

おそらく、現糸というのは、その前から幕府が優先的に買上げていた部分に相当するのであろう。

この現糸配分を受けた京商人と、その割当量は次のごとくである。

後藤縫殿之助二〇丸、茶屋四郎次郎八丸、茶屋新四郎八丸、上柳彦兵衛八丸、三嶋屋祐徳八丸、亀屋庄兵衛八丸となっている。

これだけでは、その年の渡来分量がどうであるうと、無条件にとりあつかえるわけである。

京都呉服所に割当てられた生糸は、この商人の手を経て西陣にもたらされ、そこで絹織物になった。

その仲介過程で、こうした特権商人は充分な利益を得ることになる。だが、

このことは西陣の側からみるならば、五か所に割当てられた生糸のうち、京都割当分はもちろんだが、他の四か所の分も、その大部分の生糸が結局は西陣にもたらされていた。

これは中国産の生糸を極上の絹織物に仕上げる技術を西陣が独占的に所有していたためであろう。

従って、西陣は鎖国の影響を受けることが比較的に少なかった。鎖国とは、別の見方をすれば幕府の貿易独占体制の確立を意味し、このためポルトガルやスペインのいわゆる南蛮貿易を閉めだし、オランダや中国の船をすべて長崎に集め、これを完全に統制しようとするものであった。

糸割符制はオランダ船および中国船のもたらす生糸に対して全面的に適用され、同じように特権商人の手を経て西陣に流れこんだわけである。

糸割符制度には、その後変遷があり、また国内産の生糸の品質が向上するにつれて、しだいに有名無実化していく。

だが、その経過がどうであれ、上質の生糸を扱う技術を西陣が独占している間は、西陣の優位は動かない。

西陣の危機は、織物技術の独占体制が崩れ、高級織物地域が諸所方々に生れたとき訪れたのであって、それは一八世紀の半ば以降であった。

江戸店持(たなもち)商人

西陣がまだ隆盛だった一七世紀のうちに、西陣にからんで京都に新しいタイプの商人が出現した。江戸店持(たなもち)商人である。

京都に本拠を持ち、江戸に店を出している商人のことをそのまま江戸店持商人というようになったのだが、その典型は三井八郎兵衛高利(たかとし)であった。

三井高利は京都の出身ではない。伊勢の出である。

母親から一〇両分の伊勢木綿を与えられてま于江戸に出る。

江戸で本綿の小売商として成功し、地歩を固めたところで、一六七三(延宝元)年、京都にやってきた。

西陣の絹織物を仕入れるためである。西陣織を仕入れるためには、本拠を京都に構えなければならない。

彼は、京都で呉服だけでなく両替商も営みながら、しだいに大商人となっていく。

むろん、江戸には大きな呉服商を出し、「現金かけねなし」という三井式商売で巨利を賻した。

今につながる三井一族の隆盛は、江戸店持商人として京都に本拠を構えたのが基礎となっているのである。

同様な例に白木屋がある。白木屋は近江商人で、初めは材木を扱っていたが、途中で小間物商に変り、最後に呉服商となる。

一六九七(元禄一〇)年ごろには、京都と江戸に大きな店を構えるほどに発展していた。

こうした三井や白木屋のような商人が、江戸店持商人としての地歩を確立するのは、元禄の頃である。

いいかえれば、元禄の頃に、京都の商人層の主流に交替のきざしが生じてきたことを物語っている。

つまり、室町時代から桃山時代を生き抜いてきた町衆の系譜がようやく衰えて、代って新しく京都に入ってきた新鮮な血が江戸と結びついて、これまでと違う営業形態を示し始めたのだといえよう。

これは、この頃江戸が将軍のもとに大名の妻子を人質としてとめおき、また参勤交替を強制して一人消費市場として発展していたためである。

こうしたことを視野にいれた商人が成功寸るのは当然であろう。

しかも江戸向けの奢修品の生産地は何といっても京都であった。

いいかえれば、京都が奢侈品生産地として他を引離している間は、どこの出身であろうと、京商人にならなければならなかったのである。

その意味で、京都はまだ栄光の都としての資格を完全には失なっていなかった。

top

****************************************

|