|

****************************************

Home

わが町の歴史・京都

(奈良本辰也/編 百瀬明治・左方邦子・中島智枝子/著 伊庭一洋/写真 文一総合出版 昭和55年刊)

1 京都のマップ

2 あとがき

其の一(一章〜二章)

其の二(三章〜五章)

其の三(六章〜八章)

其の四(九章〜十一章)

付録(年表など) |

太古の京都盆地の生成から説きおこし、平安京一千年の歴史を経て、町衆による町づくり、庶民の暮しを中心に近世から近代への変貌を跡づけ、「古都」として独自の復興をとげる京都人の姿をいきいきと描く。

編者紹介

奈良本辰也(ならもと・たつや) 1913 (大正2)年山口県大島町に生まれる。京都帝国大学文学部国史学科卒業。専攻。近世・近代思想史。1969 (昭和44)年、立命館大学教授を辞し以後文筆活動に専念。著書。「近世封建社会史論」 (要書房)、「吉田松陰』「二宮尊徳」(岩波新書)、「明治維新論」(徳間書店)、「京都の庭」(鹿島出版会)等多数。 |

|

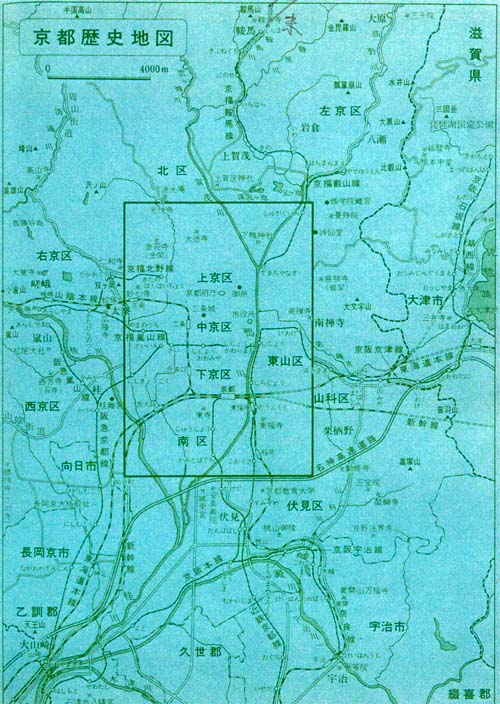

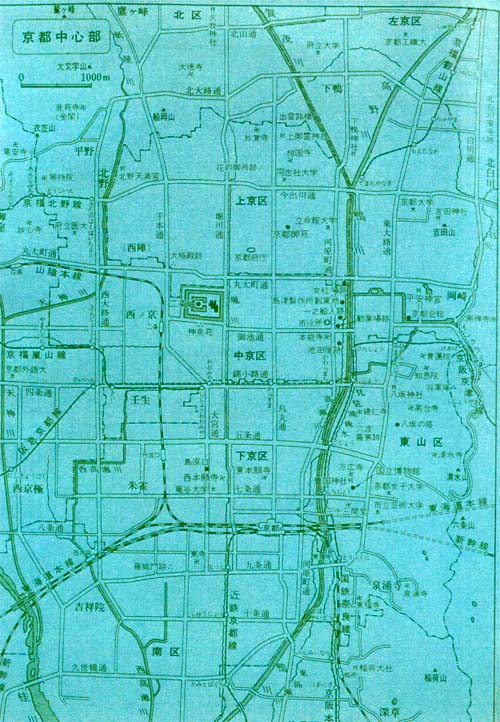

1 京都のマップ top

|

京都周辺部

京都中心部(上の地図の四角の部分)

|

2 あとがき top

京都に住んで四十五年にもなる。私が生れてからの人生を数えると、此の京に於ける生活が一番長い。

歴史学に携り、しかも日本史を専攻している私にとって、此処に住んでいることはまことに都合のよいような気がする。

他から言われて、そのことの都合のよさを思うのだが、住みついて長い年月が過ぎると、ついそれを忘れてしまうことがある。贅沢な話だ。

これが他の都市だったら、私は何とか理由をつけては此の街にやって来ただろう。

歴史を考えたり、あるいはそれを叙述したりする場合、文書より百倍も多く語りかけてくるのは往時を伝える町並や、建築・絵画・彫刻等の形あるものだ。

京の街にはそれらの物があふれている。

戦災を受けないで残されたことは、これからもいよいよその特質を発揮してゆくことになろう。

この街は京都の市民にとってばかりでなく、わが国民すべての歴史を考える上での財産である。

京都が千年の都であるといったところで、その範囲は決して広くはなかった。

東西が五キロ、南北が十数キロという狭い盆地だ。

太古の時代は、その四周に連なる山々がその内側に水をたたえた湖だったという。

その一方の山が崩れて、湖の水が一気に瀬戸内海に流れ込んで、湖底を現わしたのである。

だから、私たちは此の京を湖の底から生れ出た川だと思っている。

皆さんは、あの海浜で潮が退いた後の干潟を見たことがあるだろうか。

それをみた人は、あの干潟に走る幾条かの泥土や砂場に道をつけて走る水の流れを思い出すであろう。

その幾条かの水流が、桂川であり、賀茂川であり、また高野川だった。

もちろん、都がここに移される頃は、もっと多くの流れがあった。

湿潤の地であったのだ。どうして、この湿潤でしかも周囲も広くない京都へ都が移されたのであろう。

恐らくは、秦氏の経済力に引かされたのかも知れない。

秦氏は大陸からやってきた最も先進的な技術者をもその一族に引き連れていた。

水田耕作や織物の類も当時の水準を抜いていたであろう。よい酒も醸されたであろう。

今日、松尾神社が酒の神として令国から参詣する人を集めているのも、そのことに縁がある。

都が此処の土地に移されてから、我国は始めて独自の文化を誇ることができるようになったのだ。

建築も彫刻も、そして文学も、これまでの単なる大陸模倣から解放された。

文学と言えば、世界に誇る女流文学の成立がそれである。

しかし、この都に一貫して流れるものは、おだやかで、優しく美しい文化であった。女性的と言っても間違いではない。

それは、この土地の風上とも関係している。

「春はあけぼの、やうやう白くなり行く、山ぎはすこしあかりて、むらさき立ちたる雲のほそくたなびきたる」

清少納言の『枕の草子』の冒頭の文章だが、たしかにそれは京に住んで、見て感じる自然の景色である。

東山は、標高八百メートルの比叡山がグンと肩を落して、それに連なる山々である。

どの山もなだらかで、ゆるやかな起伏を伴いながら東方に北から南へと流れてゆく。

その東山にみる朝の景色があの文章だが、それは京ならではのものだった。

西山も同じような姿で北から南に連峯をなしているが、そこに沈む夕陽も、しばらくは余韻を残しながらあたりの山々を紫の色に染めて消えてゆく。

峨々たる山谷もなければ、悠々として流れる大河もない。しかし、それはそれでよかったのだ。

その自然に育てられた京都の文化は、つねに文雅であった。そして優美であった。

地方からきた人々も、一歩此の地に足を踏み入れると、その本来の性をも忘れるぽどのものがあった。

平清盛・源義仲・源義経、どれを取上げても、それらは第一級の人物である。国民的英雄といってもよいほどだ。

しかし、彼らは京都という不思議な魅力を持つ巷で、手玉にとられてしんで行った。

織田信長が死んだのも京である。もちろんただの死でけない。家臣の手勢に攻められての最期だった。

佐久間象山・横井小楠、ともに幕末の日本を代表する先覚者である。

それが非業の死を遂げたのもまた、京の町だ。

私はそれを思うと、この町が持つ不思議な性格を考えずにはいられない。

滝沢馬琴はこの町を「寺社と女子と賀茂川」だといった。その奥底にひそむものこそ問題であったろうに。

この本は、この京の歴史を一冊の本として編集した。京の町を語るには、この数百倍もの頁数が必要だろう。

しかし、あえてこの本を世に送って京の町を考える一助にしたい。

なお、古代・中世は百瀬明治、近世は左方郁子、近・現代は中島智枝子が担当した。

一九八〇年二月二五日 奈良本辰也

top

****************************************

|