|

****************************************

Home 其の一 其の二 其の三 其の四 付録

六章 近世前期の京都 top

1 安土・桃山文化

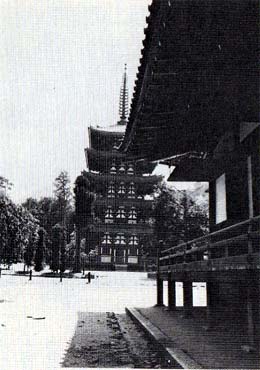

醍醐寺

政治、経済において京都が全国の指導者的地位にある時、文化はさらに圧倒的優位を誇っていた。

とりわけ建築については、豊臣秀吉から徳川政権の初期にかけて、京都では聚楽第に代表される大建築があいついだ。

聚楽第は関白秀次と運命をともにしたけれど、今日残っている建築群は、いずれもそれ自身が文化財なのである。

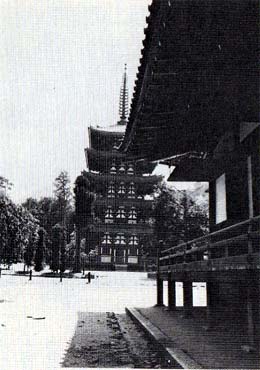

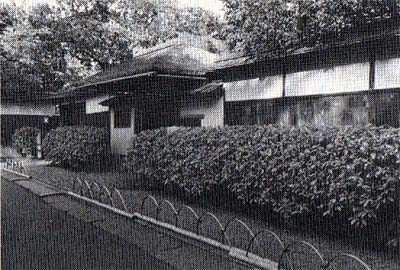

豊臣家の力を借りて美麗な殿社を獲得した果報ものの第一は、醍醐寺であろう。

醍醐寺は、応仁の乱で焼失して以来、復興ははかばかしくなかったのであるが、座主の義演が晩年の秀吉の信任を得て、その祈祷僧的な役割を果すようになると、豊臣家の援助で復興は順調に進行ようになった。

一五九八(慶長三)年、死の直前の委吉が、秀頼や淀君その他の愛妾を引きつれて醍醐に花見の宴を張ったことはよく知られているが、あれは義演の演出であった。

寺域に三〇〇〇本の桜を植えて秀吉を誘ったのである。

秀吉も大乗気で二度も下見に出かけ、五重塔その他の建築の修理や庭園の手入れを指示した。 これが再建のきっかけとなった。

五重塔の修理は花見までに終ったが、上醍醐、下醍醐に散在する堂塔伽藍(どうとうがらん)の修理や新造は、むしろ、このあとに積極的に進められた。

秀吉の死後も、秀頼がその遺志をついで援助を続けた。義演が院主を兼ねていた三宝院にはとりわけ力が注がれた。 |

醍醐寺の境内

|

藤戸石を中心にした三宝院の庭は、秀吉自身の構想によると伝えられている。

この庭をはじめ、唐門・玄関・葵の間・秋草の間と続いていく三宝院の殿堂は、そのまま現存している。

三宝院以外でも、西大門・如意輪堂・上醍醐御影(みえい)堂など、みな秀吉の意を受けた秀頼の手で造営された。

徳川家は、大坂城の秀頼が、こうして京都の社寺造営を援助することを、決して妨害しなかった。

妨害しないどころか、むしろ積極的に奨励した。むろん、太閤の遺産を消耗させるためである。

京都の南の玄関口である東寺を、いま見るような偉容に仕上げたのは、秀吉・秀頼二代の仕事であった。

また、相国寺の法堂も秀頼の寄進によるものである。

128()

あるいは、嵯峨清涼寺の釈迦堂、伏見安楽寿院の三重塔、鞍馬寺の毘沙門(びしゃもん)堂、金戒光明寺の御影堂なども同様だった。

北野神社もまた秀頼の造営にかかる。

北野神社は、一四九〇(延徳二)年に土一揆(どいっき)がたてこもったため全焼してしまったのであるが、それから一〇〇年以上もたって、一六○七(慶長一二)年に現在の大社殿ができあがり、秀頼の名代片桐且元が臨席して盛大な正遷宮が行われた。

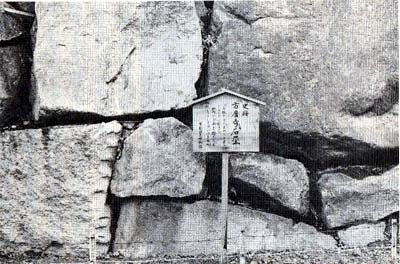

方広寺の石塁

方広寺大仏と豊国寺

往時の面影はほとんどとどめてないけれども、秀頼が財力を傾けたものに、方広寺の大仏と豊国社がある。 |

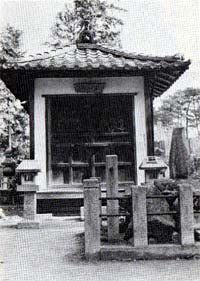

豊国社 |

方広寺大仏は、一五八六(天正一四)年、秀吉の発願で造られたのとか、一五九六(慶長元)年の大地震でこわれてしまった。

秀吉の死後、秀頼の手で諸国の唐銅を徴発して再建がはがられたのであるが、一六○二(慶長七)年一二月、鋳物師の鞴(ふいご)の火の不始末で大火事となり、半ばできあかっていた大仏が溶けてしまっただけでなく、秀吉の造った大仏殿まで焼けてしまった。

しかし、秀頼は家康の勧めを受けて、一九〇九(慶長一四)年から全面的な再建にとりかかった。

このために大坂城に蓄えてあった黄金一七七五貫を費やしたという。

巨費をかけただけのことはあって、東大寺の大仏殿より一まわり大きな大仏殿が東山に姿を現わした。

この壮麗な大仏殿の中には、むろん黄金色の大仏が、頭を天井につけんばかりの大きさで燦然と趺座(ふざ)していた。

この大仏の開眼供養が、一六一四(慶長一九)年の八月三日に行なわれるよう決められて、僧侶一〇〇〇人の招請、六〇〇石の餅、柳酒三〇○○樽と用意万端整った時に、突然もちあがったのが、例の鐘銘(しょうめい)事件である。

「国家安康、君臣豊楽」の八字が家康を呪詛(じゅそ)するものだといういいがかりが家康の側からつけられて、供養は中止を命じられた。

そしてよく知られているように、この事件が口実となってたちまち大坂冬の陣、夏の陣と展開してしまったのであった。

豊臣家が滅んだ後もこの大仏殿は無事残っていたのであるが、しかし一六六一六寛文二)年の大地震でまたも倒壊、今度は木像と大仏殿が造られたが、これあまた一七九八(寛政一〇)年の落雷で燃えてしまい、その後は仮堂のまま現在にいたっている。

多難な大仏と大仏殿ではある。

方広寺大仏と並んで直接的に秀吉を記念するものとして、豊国社がある。これは、一五九九(慶長四)年三月に工事が開始され、まず仮殿ができて後陽成(ごようぜい)天皇から、「豊国大明神」の神号が勅賜された。

ついで本格的な社殿が一六〇一六慶長七)年にできあがり、その華麗さは古今に絶すると評された。

しかし、大坂の陣のあとで神号を廃され、社殿は修理を禁止されて荒廃にまかされた。

こうした事情のため、豊臣家のもっとも優れた遺産である方広寺大仏も、かっての偉容を目のあたりにすることはできないのであるが、しかし「洛中洛外図」の池田家本などでは、この二つが画材の中心として大きくとりあげられ、また、「豊国臨時祭礼図屏風」では、一六○四(慶長九)年秀吉七回忌の臨時大祭で京都の町の人々の踊り狂うありさまが、実に躍動的に描かれているので、往時をしのぶことはできる。

このほか秀吉の北政所高台院の菩提寺となった高台寺は、政治的には比較的無事であった。できあがったのは一六○六(慶長一一)年、ただし数度の火事で焼けてしまった部分もあるが、当初の遺構で残っているのは、表門、開山堂、霊屋(たまや)、時雨(しぐれ)亭、傘(かさ)亭などである。

霊屋は、外観は簡素だけれども、内部は高台寺蒔絵で華やかに装飾されており、内陣の障壁画は狩野光信の作である。

むろん、京都には豊臣家の造営によるものばかりでなく、徳川家が直接造営したり後援した建築物も多い。

関ヶ原合戦の前哨戦で焼けてしまった伏見城は、改めて徳川の城として再建された。

家康はここで将軍宣下の使者を迎えたのだが、一六二三(元和九)年墓府の方針で破却された。

いま方々に伏見城の遺構と袮するものが残っているけれども、どの段階の伏見城のものであるのかということも含めて、疑問が少なくない。

二条城はもちろん徳川家の手になるのだが、ここも地震・火災などによって、大きく変貌してしまったと思われるが、ただ、二の丸御殿は徳川初期の形を残しているのではないかと考えられている。

このほか、清水寺・知恩院・南禅寺・仁和寺・上賀茂神社・下鴨神社・八坂神社などは、いずれも慶長年間に、徳川家の援助で大規模な増改築を行ない、面目を一新した。

障壁画

建築に関連して桃山時代の文化を代表するのは、障壁画(しょうへきが)である。

その機能性格からして、建物と共に失なわれてしまったものが多いのは残念だが、幸いに残ったものによっても充分に当時の豪華な雰囲気をしのぶことができる。

桃山の障壁画は金碧画(きんぺきが)で、広い金地に濃い彩色をほどこすのを特色とする。

その手法を確立したのが、狩野(かのう)派であった。

狩野は、元信・松栄・永徳と続くが、時代的に桃山の豪華さと合致してくるのは永徳からである。

一五七四(天正二)年に織田信長が上杉謙信に贈った「洛中洛外図屏風」は、永徳が二〇歳頃に描いたものと考えられる。

この絵によって信長の信頼を得た永徳は、一五七六(天正四)年の安土城建築に、一門を率いて加わった。

「下より上まで御座敷のうち御絵所ことごとく金なり」といわれた安土城天守閣をはじめ、関連する建築のすべてが永徳とその一門の絵で飾られたが、本能寺の変の後、放火にあって烏有(うゆう)に帰してしまった。

しかし、永徳一門の名声はこれで確立し、聚楽第建造の際も、秀吉に求められるままにさらに豪華に筆をふるったのであったが、しかしこれも既述のように破却されてしまった。

こうした事情のため、名作だった割に永徳の作品はわずかしか残っていない。

前記「洛中洛外図屏風」の外は、大徳寺衆光院の襖絵が父松栄との合作だと考えられているのと、東京国立博物館所蔵の桧の図が永徳最晩年の作品だといわれているくらいのものである。

永徳の子光信は、法然院の襖絵や、高台寺霊屋の花木図などの作品を残しているけれど、父永徳のような豪快さには乏しい。

永徳の画風を受けついだのに、むしろ門人の狩野山楽だろう。

山楽の出世作は、病気の永徳に代って一五八八(天正一六)年に描いた東福寺法堂の天井画であった。

これは山楽三〇歳の作品で、天井に直接胡粉(ごふん)を塗って、頭二丈、体長一八丈の雲竜をわずかの日数で一気に描きあげたといわれる。

この天井画は近代明治になって焼けてしまったのだが、それまでは山楽の代表作として世人の賞讃を浴び続けた。

現存の作品で山楽のものは、東福門院和子の入内に先だって用意された女御御所のために描かれ、のちに大覚寺の高殿に移された金碧の「牡丹図」「紅梅図」がある。

また、水墨や淡彩の忤品もいくつか残っている。

狩野派と別系統には、雪舟五代を名のった長谷川等伯がいる。等伯は能登の出身であるが、日蓮宗の縁によって本法寺をたよって上洛し、法華信仰につながる京の町衆のために絵を描くようになった。

そのうち千利休を知るようになり、利休を通して大徳寺所蔵の牧渓(もっけい)の画に接して画風に新展開をきたした。

だが、狩野派と対立したため、障壁画を描く機会をたびたび邪魔されるというようなこともあった。

しかし、その実力によって、一五九一(天正一九)年に死んだ秀吉の長男棄(すて)君のために祥雲寺が造られる時、その襖絵を描く仕事を獲得している。

祥雲寺はのちに智積院の管理下に入ったので、その時の襖絵は智積院に伝えられて大書院上段の間を飾っているが、火事などのため数も配置も変ってしまったようだ。

しかし、絵そのものは等伯の異才を示して余すところがない。

等伯と並んで狩野派と対抗したもう一人の優れた画師に海北友松がいる。近江の出身で、父は浅井長政の家臣であった。

はじめ狩野光信に学んだが、やがて独立した。梁諧の画風を自家のものにすることによって、新しい画域に達したといわれる。

妙心寺や建仁寺に作品が多く残っているが、とくに建仁寺禅居院の松竹梅図一二面はよく知られている。

2 「かぶき」の世界 top

134

かぶき踊り

障壁画がいかに桃山時代の文化を代表する芸術であるにせよ、それを享受する側からすれば、障壁画は多くの場合権力者が独占して、一般庶民には遠い存在であった。

この時代の庶民が熱狂的に好んだのは、かぶき踊りである。

出雲のお国が京都でかぶき踊りをはじめたのは、一六○三(慶長八)年のことだが、京都にはそれ以前から踊りを楽しむ伝統があった。

戦国から織豊の統一期にかけて能に「面白づくの能」といわれるような大衆化した動きの大きなだしものが出てきて、人気を呼んだ。また観るだけでなく、みずから演じることを人々は楽しむようになってきた。

この風潮は風流踊りのように、七月の盂蘭盆会(うらぼんえ)の頃に町組のものがこぞって踊る行事に定着してきた。

そういう町に、地方から雑芸者が思い思いに集まって、大路、小路で様々の芸を見せることがはやるようになる。

出雲のお国一座も、京都の経済力と町衆の芸を楽しむ能力に魅かれて上洛してきた数多くのグループの一つである。

天正の頃には「ややこ踊り」と呼ばれ、子供っぽい芸を披露していたのが、慶長になって「かぶき踊り」に生まれかわったのである。

「かぶき」は「傾(かぶ)く」という動詞に出来する。尋常でない精神、風俗を意味しているわけで、これはまたあるいは、日常への反逆でもあり、権力者による天下統一に対する抵抗という意味あいをも持つかもしれなかった。

なにか鬱屈(うっくつ)したものの爆発、そうしたものとしての踊り、そうした雰囲気が、ついに出雲のお国グループによって、「かぶき踊り」というところまでに結品する条件を生んだのであった。

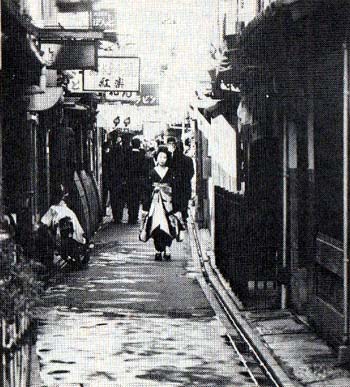

「かぶき踊り」は、踊りと芝居を組合せたもので、芝居では茶屋遊びの場面が重要な構成要素となっていた。

踊りが演じられる場所は、北野神社や鴨川の河原が多かった。数ある洛中洛外図屏風や都名所図絵の類には、北野の芝居や四条河原のかぶき小屋を描いているものが多い。

「かぶき踊り」の芝居中にしばしば登場する茶屋は、また文化のにない手でもあった。茶屋の場所は時代によって変遷がある。

室町時代には五条東洞院一帯が遊里であったらしいのだが、天正年間には秀吉の認可によって、京極万里小路(までのこうじ)、令泉押(れいぜいおし)小路の間の二条柳町に新しく遊廓が開かれた。

この二条柳町は、慶長になって徳川家の二条城が造られる時、風紀上の理由で六条に移され、「六条柳町」とか「六条三筋町」とか呼ばれるようになった。

六条の遊廓は、上の町、中の町、下の町の三筋が並び、それぞれの通りは東西の端に木戸を持っていた。

「洛中洛外図屏風」の東京国立博物館蔵本には、この三筋町が描きこまれているが、それをみると木戸をくぐれば完全な歓楽境で、家の中から客を引くだけでなく、道に出てきて輪をつくって踊っている遊女たちの姿もあり、また客の服装がかぶいているのもよくわかる。

「お国かぶき」のあとをうけて、この遊女たちが踊りと芝居に進出してきた。いわゆる「遊女かぶさ」である。

お国が「かぶき踊り」を始めたときは、すでに二〇歳を越えてそのころの常識では女の盛りをすぎていたためか、意外に早く姿を消してしまっていた。

だから一六○八(慶長一三)年以降の四条河原の主役は、六条三筋町から繰出してくる遊女たちに代るのであった。

芝居小屋

静嘉堂蔵や堂本家蔵の「四条河原図屏風」でみると、「遊女かぶき」の芝居小屋は、周囲に竹矢来(たけやらい)をめぐらし、正面には足揚が組まれて櫓(やぐら)を幕でつつみ、幕には一座の紋が染めぬかれている。

堂本家本には、小屋の正面に看板をかけている風景も描かれていて、その看板には、来る八日からこの場所で六条中の町の「又一大かぶき」を演じるという意味のことが大書してある。

主な大夫としては、蔵人、市中郎、金作の名前がみられる。

この「又一」は、六条三筋町で遊女屋をいとなむ林又一郎だと考えられ、太夫は遊女中のスターなのであろう。

現在でも京都の南座では一二月の顔見世興行の際、招(まねき)看板を掲げる習慣を続けているが、これは「遊女かぶき」以来の遺風なのである。

静嘉堂本に描かれている「さと嶋かぶき」では、大夫として一角、八十郎、あはぢ、ぴんとなどの名がみられる。

こうした大夫たちの演じる芝居をみるものは、まず小屋の入口の板にあけられた小さな四角な穴を腰をかがめてくぐらなければならない。

「ねずみ口」と呼ばれた穴である。中に入ると客席には桟敷と芝居の別がある。

桟敷は簡単な板茸きで二階建てになっており、上層町衆や武士の姿がみえる。

芝居の方は文字どおりの露天で、庶民がてんでにむしろや毛せんを敷いて、日傘をさして観ている客もある。

舞台は、単純な能舞台のつくりで、花道や囲り舞台はまだできていない。舞台の三方を客席がとり囲む構造になっている。

舞台にはおおぜいの遊女の群舞がみられる。群舞の中央に三味線を弾く遊女が曲彔(きょくろく)に腰をおろしており、これがスターであるらしい。

踊りは風流踊りを改造して舞台向きにアレンジしたもののようだ。風流傘の代りに三味線が中心になっている。

四条河原には「かぶき」ばかりでなく、雑芸の見せもの小屋も数多く集まっていた。

犬の曲芸、孔雀のみせもの、綱わたりなどの軽業、尺八の演奏、大女のみせもの等々、多種多様であった。

そのなかでとくに後に重要な演芸となる人形浄瑠璃が、「かぶき」と人気を二分していた。

これは語りにあわせで、人形をあやつる芸で、「洛中洛外図屏風」中の説明書きには「あやつり」と書かれている。

3 寛末文化から元禄文化まで top

鷹峰文化村

四条河原に「又一かぶき」を出していた林又一郎は、かの吉野大夫の抱(かかえ)主である。

吉野大夫は七歳の時に林の家に預けられて禿名(かむろな)を林弥といった。

一六一九(元和五)年に、一四歳で大夫となって吉野を名乗った。

幼女の頃から茶や香をはじめ芸能学問全般にわたって高い教養を身につけ、彼女のもとには本阿弥光悦・近衛仁尋・灰屋紹益など当代一流の文化人が集まり、彼女はそのなかで一種のサロンの女主人的役割を果したものらしい。 一六一九(寛永八)年、二六歳の吉野大夫は、灰屋紹益に身請(みうけ)されて |

吉野大夫の墓(常照寺)

|

光悦寺

|

| その妻となるのだが、この時紹益と信尋が大いに帳り合ったという伝説もある。 この当代一流の女性を手にした灰屋紹益は、本阿弥光悦につながる文化人で、鷹峰(たかがみね)の文化村の一員である。 |

先に、天文法華一揆の際に活躍した法華の指導者中に、本阿弥家のあることは触れておいた。

その本阿弥家から万能文化人の光悦が出て、角倉了以・俵屋宗達・灰屋紹益・紙屋宗仁・尾形宗相らと結んで桃山文化の一面を代表するようになった。

その光悦が一六一五(元和元)年に洛北鷹峰を家康から拝領して一人文化村を建設する。鷹峰は、当時東西二〇〇間、南北七町の原であった。

光悦は、一族親類をひきつれて鷹峰に移住した。紙屋宗仁・筆屋妙喜・蒔絵師の土田宗沢・俵屋常有・雁金屋の尾形宗相・茶屋四郎次郎らも、ここに移ってきた。

元々彼らは日蓮宗の熱烈な信者であったから、この地にも常照寺・知足院・妙秀寺、それに後に光悦寺となる「いはい所」と法華の寺が四寺も造られた。

終日、法華の題目が唱えられて、鷹峰はまた題目の村でもあった。

ちなみに常照寺には吉野大夫ゆかりのものがたくさん残っている。

寺内には吉野塚があり、また常照寺の山門は吉野の寄進によるということで吉野門と呼ばれている。

おまけに寺内の吉野桜は吉野大夫をしのんで植えられたのだという。

ともあれ、本阿弥光悦という巨人の演出で、洛北の鷹峰は急に時代の注目を集めるようになった。

ただし、土地そのものに対する管理については、光悦はあまり熱心ではなかったようで、土着の農民と領有権をめぐる争いが生じたこともあって、光悦の死後は幕府に収公されることになった。

この光悦につながる文化人として著名なのは、俵屋宗達である。宗達は狩野派とも、長谷川等伯や海北友松らともまた芸風を異にする画家である。

はじめ扇屋の絵かきから出発し、養源院の「白象図」や、代表作の「風神雷神図屏風」にみられるようなユーモラスな味わいのある独得の個性を発揮するようになった。

その個性が本阿弥光悦に認められ、宗達の下絵に光悦が歌を散らすというような贅沢な芸術作品が生まれるようになった。

それを版下(はんした)にして、角倉のバックアップで嵯峨本(さがぼん)が誕生するなど、この時期、文化世界は豊かな発展をみせたのである。

俵屋宗達と本阿弥光悦にみられた合作は、同じ文化的一族で少しあとの世代になる雁金屋の尾形から出た光琳(こうりん)と乾山(けんざん)の関係にも見られる。

光琳絵付の乾山焼け、元禄期の京文化を代表するもので、いいかえれば桃山の京文化の伝統は、元禄の光琳と乾山のところまで血族的にも尾を引いたのである。

島原誕生

鷹峰とはまた異った意味で京都の文化の一面を代表するものに遊廓(ゆうかく)がある。

吉野大夫を出した六条三筋町は、一六四〇(寛永一七)年、所司代板倉重宗の命によって朱雀野(すざくの)に移された。

突然の命令で大騒ぎとなり、移転の際の喧噪が、一六三七(寛永一四)年から三八年にかけての肥前島原の乱のようだったということから、新しい遊里を島原と呼ぶようになったと伝えられている。

また、廓の構成が島原城に似て一方口であったことからきたものだともいう。

六条から朱雀野への強制移転の原因は、京都の町の発展にとって、六条三筋町が障害になりはじめたので、外へ出したいということだったのであろうが、それがあまりにも突然だったので次のようなエピソードが残されている。

所司代の板倉重宗は、京都の町を通行する際、公卿の奥方の乗物に出会うときちんと挨拶することを常としていた。

ある日、貴婦人の乗物に出会ったので馬を止めて、どちらの北の方でございますかと尋ねたところ、従者が六条三筋町の大夫にて候と答えた。

激怒した板倉重宗は、遊里を洛中の中央に置くからこうしたことが起る、早く隅へ移せというので、急遽、朱雀野に移転ということになったと町の人々に噂されたのである。

島原は、東西九九間、南北一二三間、惣坪数一万三四五九坪で、周囲に幅一間半の堀がめぐらしてあった。

移転のころはお土居の中とはいえ、一面の野原であった。

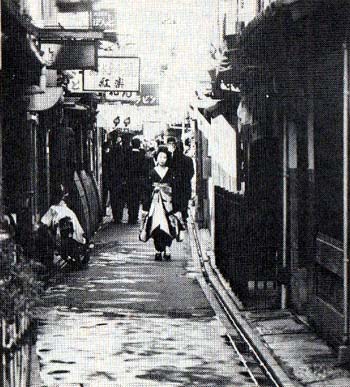

そこは丹波街道が一本通じているだけだったのだが、島原はその街道をかすめる形で設営された。 |

島原の遊廓「角屋」

|

東側に一つだけ通用門が設けられて、六条三筋町に比べて、外界との隔離度は一段と大きくなった。

この島原の最盛期は、元禄年間だったといわれる。前章で述べたように元禄期までの京都は、桃山文化の遺産に加えて経済力もあり、島原のような遊廓を支えるだけの力を保持していた。

その後、京都の地盤沈下につれて島原もまた衰えていくのであるが、これは遊廓の性格上やむをえないことであった。

加えて、京都の中に、祇園・一条・七条・北野などに新しい遊所が育ってくると、島原は場所の便利さの点で遠く離れている分だけ不利だった。

交通機関のない当時の人にとって、島原はなんといっても遠すぎたのである。最盛期の島原のもった文化水準の高さは、いまも角屋(すみや)や輪違屋(わちがいや)の文化遺産となって残されている。

名代

島原を圧倒する勢いで祇園が発展してくるのは一八世紀に入ってからだが、その交替のきっかけとなるのは、皮肉なことに、島原が殼盛期だった元禄期に、四条河原の芝居が一つのピークに達したことである。

四条河原付近が繁栄すれば、祇園は自然に客が増えてくる計算になる。

一六二九(寛永六)年、幕府は「遊女かぶき」を禁止した。遊女が芝居に出ることを禁じたのである。

このため苦肉の策として男ばかりで演ずる「若衆かぶき」が代って演じられるようになる。

この「若衆かぶき」は、まもなく「かぶき踊り」から「歌舞伎狂言」を主体とする方向に大きく切替えられていく。

ただし、この「若衆かぶさ」も、一六五一六承応元)年に禁止され、一六六九(寛文九)年に再興を認められるまで、冬の時代を耐えねばならなかった。

一六六八(寛文八)年、京都の民政が所司代から町奉行に移され、宮崎重成・雨宮正種の東・西両町奉行が着任すると、京都の歌舞伎界は、この町奉行に歌舞伎再開の請願を続け、ついに再興に成功することができた。

この時から京都で歌舞伎興行をおこなうには、町奉行の認可を必要とするようになったのだが、この公認興行権が「名代」である。

この「名代」の数は、最盛期の元禄末には三四に達している。その盛況にともなって、四条河原の芝居小屋もしだいに常設化していく。

一六七八(延宝四)年の「東山図」では、鴨川の東に、四条通をはさんで、北側に二軒、南側に三軒の小屋が向いあっている。

さらに大和大路上ル西側にもう一軒あって、元禄期には同所にさらに一軒増えてくる。合計七軒である。

町奉行は、「名代」を三四も公認したけれども、常設小屋はこの七軒しか許さなかった。

『京都御役所向大概覚書』によると、四条北側の三軒の芝居主は、それぞれ井筒屋助之丞、両替屋伝左衛門、大和屋利兵衛であり、南側の二軒は、越後屋新四郎と伊勢屋嘉兵衛だった。また大和大路の一軒は宇治嘉太夫、もう一軒は三木屋治兵衛であった。

この常設小屋で、「名代」をもつ興行主が、これはと思う一座を呼んで芝居をかけるわけである。

もっとも、大和大路の小屋主である宇治嘉太夫のように、「名代」でもあり、さらにみずから浄瑠璃の名手である場合もあった。

この宇治嘉大夫は、元禄の京都劇界のかなめの位置を占めている。

彼は九州の生まれで、一六七五(延宝三)年、四一歳のとき京都に出、「名代」を借りうけて浄瑠璃興行をはじめ、一六七七年に加賀掾(かがしょう)を名乗った。

この宇治加賀掾のワキをつとめだのが、のちに竹本義太夫となる清水理太夫であり、また、かの近松門左衛門も、はじめは嘉太夫の座付作者であった。

嘉太夫は、坂田藤十郎とも親しく、近松門左衛門がこの藤十郎を知って歌舞伎界にかかわりをもつのは、おそらく嘉太夫を介してのことだと思われる。

元禄歌舞伎の隆盛

近松がはじめて藤十郎のために台本を書いたのは、一六八四(貞享元)年の『夕霧(ゆうぎり)七年忌』であったという。

夕霧は島原の遊女で、この夕霧の情事を演じだのが、藤十郎の当り狂言となって、いわゆる藤十郎の和事芸が確立したのだった。

一六九五(元禄八)年、近松は藤十郎のために、『姫蔵大黒柱』を書き、それ以後、藤十郎の座付作者のようになって『傾城壬生大念仏』や『傾城仏の原』など、多くの当り狂言を提供したものであった。

元禄期には、江戸の団十郎の荒事に対して、京都の藤十郎の和事が、巷の人気を二分した。

しかし、同じ時期、京都の歌舞伎界の退潮のきざしは、すでに現われていた。

一六八四(貞享元)年、嘉太夫のワキをつとめていた理太夫が大坂に引きぬかれて竹本義太夫となのり、近松が嘉太夫のために書いた『世継曽我』を上演してしまった。

怒った嘉太夫は、翌年、みずから大阪に下って、井原西鶴が嘉太夫のために書いた『暦』と『凱陣八島』(がいじんやしま)を演じ、義太夫に対抗した。

一方、義太夫も対抗意識を燃やして、近松が新しく書いてくれた『出世景清』をもって応じたのだから、嘉太夫、義太夫、近松の三者の関係はなかなか複雑である。

歌舞伎では京都の坂田藤十郎の専属になっていく近松なのだが、浄瑠璃では早くも大坂の義太夫と結んだのである。

嘉太夫、義太夫の師弟の競演は、嘉太夫の小屋が焼けるといったアクシデントもあって、義太夫側の大勝利に終った。

かって浄瑠璃界に君臨した嘉太夫はむなしく本拠地の京都へ戻った。

ただし、近松は、この後も嘉太夫のためにも台本を書いているし、またすでに見たように、元禄期いっぱいは歌舞伎の藤十郎の専属になっていた。

近松が京都に見切りをつけ、大坂に下って竹本義太夫と組むのは、元禄が終った一七〇五(宝永二)年のことであった。

浄瑠璃の世界で京都と大阪が激しく争っている時、遊里としての祇園も地歩を固めていた。なによりも四条の河東に芝居小屋が常設されたことが、賑わいの原因である。

「名代」再興のすぐあと一六七〇(寛文一〇)年に、大和大路に沿って祇園外六町が開かれ、芝居街と祇園町が直結したのである。

また、川西も先斗(ぼんと)町ができ、また反対の東山側では清水門前あたりまで歓楽街がひろがった。

元禄期の祇園一帯の茶屋の数は、八坂と清水だけでも一五〇軒になっていたから、全体としては、これをはるかにうわまわる数に達していたことだろう。

ただし、遊女が公認されているのは島原だけであって、祇園の茶屋では許されていなかった。 島原以外で身を売る女は「白人」(しろうと)と称されていたようだ。

元禄期は、まだまだ島原が盛んな時期で、容易にその地位を他に譲らなかったのである。 |

先斗町

|

七章 近世後期の京都 top

1 花の田舎

三大火事

元禄を過ぎ一八世紀に入ると、京都の凋落、地盤沈下は、もはや歴然たるものになっていた。

それに輪をかけたのが、一七〇八(宝永五)年、一七三〇(享保一五)年、一七八七(天明八)年と一八世紀中に三度も重なった大火である。

宝永の大火は、北は今出川、南は四条、東は鴨川、西は堀川と、京都の北半分から中心部までを焼いてしまった。

この時、御所も公卿屋敷も全部焼失した。

次の享保の大火はやや小さくて、焼失戸数四〇〇〇弱であったが、このたびは西陣一帯が集中的な被害を受け、機業のこうむった打撃は大きかった。

それから五七年後の天明の大火はとりわけ大きかった。丸二日間燃え続け、北は鞍馬口通、南は東本願寺を焼いて七条に迫り、東は鴨川、西は千本通に達している。

つまり京都の市街地のほとんど全部が焼けたわけだ。応仁の乱以来の大規模な全面災害である。

焼失戸数三万六〇〇〇、別に寺院が二〇〇、神社が三七焼けてしまった。

さらに御所だけでなく、二条城・所司代屋敷・東西両奉行所など幕府側の施設もみな失なわれた。

それでも京都が亡びなかったのは、やはり京都がみやこたったからである。

たとえば、禁裡御所が焼ければ、幕府も放置するわけにもいかず、老中に就任して間もない松平正信がじきじきに上京して再建計画の指揮をとった。

松平定信の方針に従って、勘定奉行柳生主膳正久通、作事奉行安藤越前守惟徳、勘定吟味役村垣左太夫定行らが、京都に駐在して新御所造営に当った。

そして一七九〇(寛政二)年一一月には、新内裏が完成して聖護院に仮住いしていた光格天皇が還幸したのだった。

寛政の造営は、場所こそ違うが、かっての平安京の内裏をできるかぎり復元しようと努力したことで知られている。

徳川の天下泰平が続いて、ようやく歴史考証的な学問にも蓄積が可能となり、都の建築の参考にできるようになったのである。

このあとも御所はまた火災に遭うけれども、復興はこの寛政の造営を基準にして行われた。

現存の京都御所の直接の原点は、この寛政新造の内裏である。

寛政の御所は、この時代の名ある芸術家によって装飾がほどこされた。

たとえば、紫宸殿(ししんでん)は狩野典信に割当てられたが、典信が病気のため住吉内記が代って花鳥やし獅子を描いている。

また宣陽殿(せんようでん)は土佐左近将監(しょうげん)の担当であった。

小御所には鶴沢式部、海北斉之助、吉田元陳らがたずさわり、常御所では円山応挙の役割が大きい。

異端の画家長沢蘆雪(ろせつ)が御涼所の上御間を飾っているのも面白いところだ。 また、各部屋の画には、宮廷貴族たちの和歌色紙がつけられていたらしい。

たとえば閑院宮典仁親王は、

小松ひく袖も長閑し千世かけて 霞むみどりの亀の尾の山

神山の木深くつもる雪のうちに たてる鳥井の色はだかはず

などと詠み、また飛鳥井雅威は、

さがの野や花の千種の色島に 心をうつす秋のかりびと

白波の見るめをそへて槓渡す さなへになびく田乙しにの浦風

などと詠んでいる。さらに冷泉為泰が

ゆたかなる年の貢とひく駒も 雪にいさめるあふ坂のせき |

小御所

|

というような歌を詠むのは、京都が名実ともにみやこであった平安時代と、御所の再建もすべて幕府まかせという江戸時代との落差を思わせて興味深いが、こうした歌を臆面もなしにつくるところが、公卿貴族のきわだった特性ということができるだろう。

だが、この精神が幕府に平安内裏の復元を承認させたのだった。

本山詣で

むろん御所の再建だけで京都が回復するわけでけない。だが、さすがに衰えたりとはいっても、京都には自力による回復力がそなわっていた。

たとえば、焼失した寺院の中には数多くの本山があり、本山である以上は、全国の信徒や末寺が放置しないわけで、そこから様々な形で復興への援助があった。

江戸時代の庶民は、宗門人別制で全員がいずれかの寺に属しており、仏教は純粋な宗教信仰に加えて日常習俗ともなって全生活を覆っていた。

本山・末寺関係もたんに僧侶だけの問題ではなく、庶民たちの情念をもまきこんでいた。

一生に一度は、京都の本山に参詣したいというのは、全国の善男善女の切実な願いだったのである。

こうした本山――末寺――信徒の関係に支えられて、斜陽の京都においても、東西両本願寺や知恩院など民衆的宗派の本山、また弘法大師信仰の中心だった東寺などは、みごとに再建された。

莫大な志納銭や礼銭が全国の末寺を通じて集まってくるだけではない。浄土真宗から始まったといわれる仏壇の各戸への安置によって、その仏壇の本尊を本山から頂く習慣もひろまった。

また、庶民信徒がそれぞれに仏壇の前で経をあげるようになると、その経典の版行も本山の利益となった。

利益はむろん本山だけにとどまらない。

現在でも東西両本願寺や知恩院の門前には仏壇仏具屋が軒を並べているが、こうしたことが確立したのは江戸時代に入ってからであった。

こうした本山門前の仏壇仏具屋が繁昌することは、また、金属細工・木工・衣裟(けさ)や守り袋の織物業などと、町中の関連産業をも盛んにした。

加えて、本山詣でで幾百万の信徒が京都を訪れることになれば、土産物屋や宿屋などの業者も大いにうるおうわけであった。

大本山では、通常の本山参詣に加えて宗祖の七百回忌、四百回忌というような遠忌(おんき)を慣習化し、その時に本尊秘仏や宝物を開帳して信徒を京都に大動員する機会とした。

本山の遠忌と開帳は、京都の観光都市化の目玉商品だといってよい。

団体旅行は旅行業者によってセッ卜され、仏壇や大型の土産物などの連搬にも、やはりそれ専門の運送業者が現われた。

表千家 |

裏千家 |

家元制度

仏教の人本山についていえるのと同様のことが、規模は様々だが、各種芸能の家元についてもあった。

たとえば茶道。茶では、豊臣秀吉に自殺を命ぜられた千利休の流れを、孫の宗旦が再興し、その三子宗左、宗室、宗守によって、表(おもて)・裏(うら)・武者小路(むしゃのこうじ)の三千家(せんけ)が分立していたが、表千家七代目の如心斎天然のとき、茶の湯の遊戯化をはかった「七事式」(しちじしき)と呼ばれる茶の方式が創りだされた。

この「七事式」の習得と皆伝に到る七つの段階の免許状発行とが組合わされて、家元制度が確立した。

この七つの段階は、習事・余道箱・唐物・台天目・盆点・乱飾・皆伝で、免許状の発行権はすべて家元がしっかりと独占しており、一般の茶の湯を習うものは、各自の師匠を通して家元から免許を得るというピラミッド型のシステムが完備していったのである。

茶の京四流として、前記三千家のほかにいま一家著名なのは、利休と同時代の人、藪内剣仲(やぶのうつけんちゅう)を流祖とする薮内流である。

藪内流は、西本願寺茶道師範の地位を確保していたが、この流派も五代目不住斎竹心の時に当流こそが利休の正道を受け継ぐものだと主張するようになった。

そして免許の時に利休を供養尊敬するという神文誓詞「真仰(しんぎょう)状」の提出を求めることを規則とした。

利休への信仰や尊崇を媒介として、家元と弟子の関係を強化し、末端の間接的関係しか持たない門人たちを完全に掌握しようとしたのだった。

この家元制度が、現在までほとんどそのままの形でひきつがれ、文化や経済の次元に大きな力を持つだけでなく、時には政治の次元にまで影響を及ぼしかねないことはよく知られている。

こうした体制は、大体一八世紀にできあがり、京の地盤沈下を食い止める底力としての役割を果したのであった。

このことは、花の池坊流、香の志野流についても同様のことがいえる。

茶・花・香とも、道具や材料の提供が家元と結んで大きな商売となって発展したことも、改めて説くまでもなかろう。

その他、和歌・俳句・碁・針あんま・鼓(つつみ)・笛等々、数えきれないほどの諸芸について、家元類似の制度ができあかっていき、その中心が京都にあった。

鞠(まり)の飛鳥井(あすかい)家のように公卿が関係しているものも多く、それは貧乏公卿にとっても重要な収入源であり、京都にとって活力の源であった。

2 諸芸元締

幻の律令制

京都の一面を代表する公卿たちは、内裏の周辺に蜜集して住んでいた。近衛や鷹司(たかつかさ)のような家格の高い家は、比較的大きな屋敷を持っていたが、下級の公卿は長屋住まいだった。

こうした大小様々の公卿が、いまは御苑となっている御所の塀の内側にびっしりとつまっていた。

たんにつまっていただけでけない。そこに住む公卿たちは、律令の令の官制にもとづく官と位を保持していた。

中央官省である二官六省の長官や次官、また大宰府をはじめとする地方各国の長官や次官、あるいはその官職を担当する位階を支配していた。

もっとも、現実には、京都の天皇や公卿たちが支配すべき国家や人民は、どこにも存在しなかった。

国家や人民を支配していたのは、断わるまでもなく江戸の幕府である。

それなのに京都の公卿たちは、かって自分かちが全国の土地と人民を支配していた時の体制を崩そうとはしなかった。

春と秋には定例の人事異動があって、公卿たちはあらかじめ家格によって下級のポストから上級のポストへと昇進していくのだった。

こうした公卿たちの頂点には、平安時代にてきた令外の官をそのままうけ継ぐ摂政・関白があり、そしてその上に天皇が位していた。

天皇は、かって自分の政府が日本全土を支配していた時と少しも変ることなく祖先神を祭り続け、国土の平安を神に祈り続けていた。

徳川将軍が天皇によって征夷大将軍という令外の官に任じられていたことはよく知られているが、将軍はそれだけでなく、右近衛大将という令の官制内のポストや右馬寮御監といったような令の官を監督するポストを合わせもっていた。

徳川の分家の御三家のうち、尾張と紀伊は大納言まで進み、水戸は中納言まで進んだ。

諸国の大名や高級旗本たちが大蔵卿、掃部頭、伊勢守、安房守等々、中央地方の官職を名のっていたことも周知のことである。

そうした大名たちのもっている令の官職名は京都の公卿からみ札は実は定員外である。

官のポストには定員があり、たとえば伊勢守ならば一人であってそれ以上は任命できない。

そのただ一人の伊勢守には、しかるべき公卿か、公卿に仕える従者が任命されている。

大名が伊勢守を名のるのには、この定員とは別にかたちを借りるだけであるから、同時に何人任命されてもかまわない。

大名や旗本たちは、その称号によって、自分たちに序列をつけるだけなのである。

その袮号は律令の令の官制にもとづくものだから、発行元は京都だというわけで、謝礼は京都に持ってくる。

つまり、実際には政治をやっていない京都の公卿たちの方がほんものの官職名を持っており、現に政治権力をもっている大名や旗本たちは、京都から架空の官職名をもらって喜んでいるわけだ。

それを京都からみれば、政治はあくまでも都が本家で、江戸の将軍や旗本、また諸国の大名たちは、自分たちに代って仮りに政治を行い、その褒美として定員外の官職名を与えてやっているのだということになる。

すこし乱暴ないいかたであるが、これもある意昧では、家元制度だといえないこともない。

いや、むしろ、この家元制度があるからこそ、京都はみやこなのである。諸宗本山も、諸芸能の家元制度も、京都の天皇や公卿たちが政治の家元だということに支えられて存在しているのであって、その逆ではない。

その関係は、京都が最も衰微し、加えて大火災で滅亡しかけた一八世紀末に、ますます明らかになったといえよう。

幕府は政治の家元の衰徴を放置しておくわけにはいかなかったのである。

宝暦・明和事件

京都が政治の家元である以上、幕府の政治が動揺してくれば、当然、本家である家元がとってかわろうという動きが出ても不思議ではなかった。

一八世紀後半に、京都と江戸の間で火を吹いた宝暦事件・明和事件は、そうした状況を象徴する事件であった。

宝暦事件は、徳大寺家の家臣竹内式部が、公卿たちに神書や儒書を講じて尊王思想を吹きこみ、その影響をうけた公卿たちが、その説をときの桃園天皇に教えようとしたことに端を発した。

天皇が尊王論や国体論等の学問をすべきかどうかについて宮廷内部で対立が起こり、一七五六(宝暦八)年、天皇の近臣グループが罷官(ひかん)され永蟄居(えいちっきょ)や謹慎の処分を受けることとなり、騒動の発端となった竹内式部は京都から追放された。

宝暦事件は、公卿内部の穏健派が過激派を処罰することで落着した。しかし続いておこる明和事件となるとそうはいかなかった。

宝暦事件のリーダーだった正親町(おおぎまち)三条公積の家臣藤井右門が一七六七(明和四)年、江戸で処刑されたのである。

この藤井右門は、宝暦事件のあと江戸に下っていたのだが、江戸における寄留先が山県大弐のもとであった。山県大弐は『柳子新論』を著わして、覇者である幕府政治を激しく批判する思想を説いていた。

その大弐が、上州織田藩の内紛にからんで逮捕されたとき、藤井有門も連座したのである。大弐には幕府に対する一人武装反乱計画があったともいわれている。

大弐は死罪となり、右門は宝暦事件との関係が加わって獄門となった。さらに右門の旧師であった宝暦事件の主人公の竹内式部も八丈島遠島の処罰をうけた。

宝暦明和事件は、江戸時代に何度かあった京都と江戸の間の争いの中で、最も政治的な事件であった。

京都と江戸とどちらが政治を行なうべきかという根本問題が聞かれた事件であったためである。

幕府は、その治世のはじめに「禁中並公家諸法度」などを制定して京都を押えてきたにもかかわらず、こうした問題が生じることを防げなかった。

政治の家元制度を根本から破壊する決心がつかなかったためである。

天明の大火と寛政の御所復興は、宝暦明和事件よりはあとのことであるけれど、幕府は京都側の平安京の内裏に近い形での京都復興案を呑まなければならなかった。

このため裏松光世の「大内裏図考証」を参考とせざるをえず、宝暦事件の際幕府から永蟄居の処分をうけていた光世を許すよう働きかけたのは、ほかならぬ老中松平定信であった。

こうした京都と江戸の徴妙な関係が、ペリー来航後、幕府の倒壊、王政復古というところまで進んでしまうのである。

3 天皇と将軍 top

よみがえる京都朝廷

一八三七(天保八)年、大坂で武装蜂起した大塩平八郎は、その激文で

「中興神武帝御政道の通、寛仁大度(かんにんたいど)の取扱にいたし遺(つかわし)」

「堯舜(ぎょうしゅん)天照皇太神の時代に復元しがたく共、中興の気象に恢復とて立戻り申すべく候(そうろう)」とうたっていた。

すなわち、幕府政治を倒して天皇の政治に帰そうという意味である。

大塩平八郎は大坂町奉行の与力であった。

こうした幕府側の役人である大塩のような人物が、京都のすぐそばで、こうしたスローガンを掲げて挙兵したことは、日本の歴史にとって大事件であった。

江戸の将軍と京都の天皇と、どちらが政治を行なうべきかという問題が、よりいっそう深刻なものとして人々の心をとらえたからである。

幕府が政治勢力としての京都を完全に制圧してしまえば、それはそれで一つの解決策だっただろう。

しかし、幕府は、一九世紀に入って欧米列強の艦船が日本近海に出没することが多くなると、独断で処理せずにその実情を京都に報告するというような政治的行動をとってしまった。

一八五三(嘉永六)年のペリー来航と一八五四(安政元)年の日米和親条約調印に際しては、たんにその事実を京都に報告しただけではなく、安政元年一二月には、諸国寺院の梵鐘をつぶして大砲小銃を鋳造せよという「太政官符」を出してもらった。

この太政官符は、権大納言藤原朝臣実萬(さねつむ)が勅を奉じて五畿七道の「国司」に宣達するという古式にのっとって発せられている。

江戸時代を通じて京都御所の中だけで続けられてきた儀式は、ペリー来航という一大危機に際して、突然、外の世界に直接力を及ぼすことを期待されたのであった。

もっとも、この太政官符は、幕府の要請にもとづいて京都朝廷が出したにもかかわらず有効ではなかった。

肝心の「諸国寺院」が猛反対して、知恩院や輪王寺宮のような京都朝廷、徳川幕府の双方に関係の深い宮門跡から命令を取消すようにとの請願があいついたのである。

とても無理押しはできない状態だった。

しかし、いま「京都朝廷」と繰返したように、この大政官符によって、古代律令政治の系譜を温存してきた京都の御所は、まさに「朝廷」としての姿を外に現わしたのだった。

以来、京都朝廷はこれから展開する幕末政局の渦中にあって、京都は政争の焦点と化すのである。

条約勅許をめぐって

京都朝廷が政局に本格的にまきこまれるのは一八五八(安政五)年に条約勅許問題が起ってからである。

安政四年のうちにハリスとの新条約、すなわち日米修好通商条約の案文の検討を終えた幕府は、これを締結した時に予想される国内の反発を恐れ、これを未然に防止するため、安政五年早々に老中の堀田正睦(ほったまさよし)を上京させて、勅許を得ようとした。

これは幕末期に幕府が犯した最大の愚行であった。

必要だと思えば幕府の責任で結べばよかったのだし、不必要と判断すればまた幕府の責任でやめればよかったのだ。

事実、鎖国を決定したのは幕府の独断である。通商条約締結の勅許を京都に持ちこんだのは、どんなに幕府が自信を失なっていたかを示すものだった。

それでも、勅許を得て江戸に戻ることができきばまだよかった。

だが、堀田正睦は、金品を関係公卿に贈るなどして八方手を尽しかにもかかわらずつい許可をとりつけることができず、手ぶらつ東帰せざるをえなかった。

そのくせ、ハリスに脅かされると条約を結んでしまった。これで違勅条約、仮条約という問題が、幕末政争の焦点の一つになってしまった。

以後、この違勅問題に端を発して、幕府を咎める密勅の水戸藩等への降下、それを糾弾した大老井伊直弼の安政の大獄、大獄への復讐戦としての水戸浪士たちの大老暗殺事件(桜川門外の変)、井伊に代った久世・安藤政権と和宮降嫁実現等々と、政局は激変していく。

大獄や和宮降嫁問題は、宮廷に大きな亀裂をおこすことになった。

京都が文字どおり政局の中心になったのは、一八六二(文久二)年からだった。

この年、薩摩藩主島津茂久の父、島津久光が大軍を率いて上京し、幕政改革を命じる勅許をひきだして、勅使大原重徳を奉じて江戸に下っていった。

将軍の指琿下にある大名が、いきなり京都に乗りこんで天皇に幕府に対する命令を出させるということは、幕府の支配体制のルールに完全に違反しているのだが、幕府にはそれを咎める力はもうながった。

久光に脅迫されて、一橋慶喜の将軍後見職、松平慶永の政事総裁職という新人事を決めさせられてしまったのである。

島津久光が勅使と共に東下している間に、京都の情勢はまた大きく変った。

長州藩の君臣が京都藩邸で大会議を開き、藩の方針を尊王攘夷にきりかえてしまった。ついで吉田東洋を暗殺して藩の路線を転換させた土佐勤王党が、土佐藩主山内豊範をかついで入洛してきた。京都は、長州系と土佐系の過激な尊王攘夷派、すなわち尊攘激派と呼ばれている志士たちの天下となってしまった。

江戸から意気揚々と引きあげてきた島津久光が、一変した京都の情勢に憤って、国許(くにもと)へ戻ってしまったほどである。

尊攘激派の支配する京都では、天誅が横行した。

第一号は九条家の家士島田左近で、七月二〇日、木屋町二条下ルの妾宅で襲われ斬られた。

安政大獄のとき幕府側に協力したというのが罪状である。

斬ったのは、薩摩の田中新兵衛らで、江戸にのりこんだ久光とは違う尊穣激派路線の上での行動だった。

この田中新兵衛は、やがて土佐勤王党の首領武市瑞山と兄弟の盟を結ぶ。

そして田中新兵衛を客分として加えた土佐勤王党が京都における最強の暗殺者集団として天誅を重ねた。

同じ一八六二(文久二)年の八月三〇日に目明文吉を三条大橋の上流に晒し、閏八月二○日に越後浪士本間精一郎を木屋町四条上ルの路上で斬ったのも、この土佐勤王党であった。

同二三日、丸太町の加茂川西河原の九条家下屋敷を襲って同家の諸大夫宇郷重国を斬ったのも彼等の仕事であったし、九月二三日、江戸に呼ばれた京都町奉行与力渡辺金三郎らを東海道の石部の宿まで迫っかけて殺したのも、この仲間に長州の久坂玄瑞(くさかげんずい)が加わった連合軍だった。

この圧力で宮廷内の佐幕的勢力は完全に逼塞(ひっそく)させられてしまい、三条実美(さねとも)や姉小路公知(あねがこうじきんとも)ら若手激派公卿が主導権を握った。

そして一〇月には、この二人を正副の勅使として幕府に攘夷即行を求める行列が江戸に乗りこんだのであった。

京の薩長

一八六三(文久三)年には、将軍、後見職、政事総裁職をはじめ幕府の要人のほとんどが上京してきた。

天皇は将軍を供に三月一一日に賀茂社に行幸して攘夷を祈願した。四月一一日にも石清水(いわしみず)八幡に行幸する予定だったが、この時将軍家茂(いえもち)が病気と称して供を断わり、山の下までついていった後見職の慶喜もそこで急病になった。

しかし、それくらいのささやかな抵抗では攘夷にかけて突っ走る宮廷の向きを変えることはできない。

将軍が江戸に帰ると布告してすでに行列を出発させたのに、天皇が将軍を御所に呼びつけて足留めを食わせ、草津のあたりまで進んでいた行列の先の方を呼戻すというような一幕もあった。

将軍がやっと江戸に帰れたのは、老中小笠原長行が海路から軍勢を大坂に運び淀川筋を京を目指して進んできたからである。

将軍は小笠原軍の入京を差しとめ、あとで処罰したけれども、軍勢に驚いた公卿たちはあわてて将軍を解放し、江戸に帰らせたのである。すでに六月のことであった。

ついで、八月、長州の尊攘派を憎んでいた薩摩が、京都守護職に新任して京都に駐在していた会津の松平家と手を組み、孝明天皇、中川宮の意をうけて、御所内外から長州系尊攘激派を追い落すクーデターを起こした。この八・一八の政変によって、三条実美ら激派公卿七人が長州に亡命をよぎなくされた。

このクーデターの舞台となった御所は、かの寛政再建の御所でけない。

一八五四(安政元)年に焼けて翌五五年に再建されたものだが、前記のように復興の基準は寛政再建の御所をモデルとした。

将軍は上京すると二条城に入る。後見職の一橋慶喜は東本願寺に入った。東本願寺は、徳川の政策で西本願寺から分立させられたせいもあって、終始徳川家と関係が深い。

総裁職の松平慶永は高台寺に宿を惜りることが多かった。

京都守護職となった松平容保は、むろん守護職屋敷を設けたけれど、治安維持のための大軍は収容しきれないので黒谷に入れた。

各藩とも、これまでも京都市中に藩邸をもってはいたが、いずれも小さい。

藩主とその軍隊が入京することなど予定に入っていなかったからだ。

かといって急に拡張もできないので、臨時に寺を借りることになる。

しかし、長居になれば寺に迷惑をかけるので、郊外に新しい藩邸を造った藩も多い。

薩摩は今出川の北、現在の同志社の近くに設けたが、多くの藩は鴨川の東、岡崎村に新設している。

いま美術館や京都会館、平安神宮などのある一帯である。この一帯は、新設藩邸地域としてまとまっていたのを、明治になって、これさいわいと転用したのである。

新撰組の壬生屯所

禁門兵火

一八六三(文久三)年八月に京都を追われた長州は、なんとか再度入京して、勢力を挽回しようと機会をねらっていたが、翌六四(元治元)年六月、三条の池田屋で謀議(ぽうぎ)中の有志が新撰組に襲われる事件もあって、あせりは強まっていた。

七月、長州はついに藩の正規軍および長州系浪士軍が連合して京都に攻めこんだ。 蛤(はまぐり)御門の変(禁門の変)である。 |

蛤御門 |

迎えうつ側の総指揮官は禁裡守衛総督になっていた一橋慶喜、戦闘部隊の主力はやはり会津と薩摩だった。

長州兵の一部は、いま御苑となっている御所の一角に攻込み激戦を展開したが、兵力が劣ったためついに敗退した。

この御所をめぐる攻防で火を発し、南へ南へと燃えひろがった。天明の大火ほどではなかったけれど、どんどんと焼けていったので、京都の人はこの火事を“どんどん焼け”という。

五条からところによっては七条まで火が届き、京都市民の迷惑は非常なものだった。

長州はこれで決定的に朝敵となってしまった。幕府は天皇に長州征伐の勅命を出してもらって長州攻略にのりだした。

京都は、その政治的基地となった。長州にとっては冬の時代で、この時期に京都に潜んだ長州系の志士はみつかりしだい新撰組に斬られた。

壬生(みぶ)に屯所を置いた新撰組は、壬生浪(みぶろ)と呼ばれて恐れられた。

この長州の苦境を救って、政局を明治維新にむけて押し進めたのは、第一次征長戦と第二次征長戦の中間の時期に、今出川の北の新薩摩邸で結ばれた薩長秘密同盟であった。土佐の坂本竜馬の仲介で、長州の木戸孝允(たかよし)が一八六五(慶応元)年の暮にひそかに入京、翌年の正月、薩摩の西郷隆盛らとの間に盟約が成立した。

これで第二次征長戦では、薩摩が反幕府側に廻ることが約束され、長州は危機を脱した。

この盟約の仲介をした坂本竜馬は、薩摩藩士のふりをして京都に出入りしていた。伏見の薩摩藩の常宿寺田屋にもよく泊った。

寺田屋は、六一 (文久二)年最初の島津久光の入京の時に薩摩藩同志の斬りあいという惨劇のあったところだが、この六六(慶応二)年には、坂本竜馬が役人に襲われてかろうじて脱出し、伏見の薩摩屋敷に逃げこむという事件もあった。

維新動乱

一八六六(慶応二)年の第二次征長戦で幕府が敗北し、加えて将軍家茂が大坂城で急死したことで、幕末政局もいよいよ大詰めにきた。

最後の将軍には、禁裡守衛総督として京都にいた一橋慶喜が就任。この二五代将軍は、将軍在職期間についに一度も江戸に帰らなかった。欧米の公使を接見するために大坂城まで出むくのが精一杯で、京都を離れられないのである。宮廷の支持を強引に確保しておかなければすぐに足もとをすくわれるという形勢だった。

その慶喜が一八六七(慶応三)年一〇月に大政奉還をした。

二条城に幕臣や諸藩の重臣を集めて、政権を朝廷に帰一させると説明し、奉還の上表文を御所に届けた。

天皇は孝明天皇が前年に謎の死をとげたので、若い新帝すなわち後の明治天皇である。

慶喜の計画では、大政奉還のあと大名会議を開き、その会議で自分が改めて武家政権に推薦されるつもりだった。

これを阻止したのが、一二月に薩摩が中心になづて御所をかためで強行した王政復古クーデターである。若い天皇に、天皇が親政すると宣言させることに成功した。

この争いは、年があけて戊辰(ぼしん)の正月、鳥羽伏見の戦争で決着がつけられた。

大坂城まで退いていた旧幕府側は、江戸から新着した軍勢を加えた大部隊を擁して京都に攻めのぼり、鳥羽伏見街道で、迎えうつ薩摩と長州の軍隊にぶつかった。数の上では旧幕府側がはるかに優勢だったが、信じがたいほどの作戦のまずさと、それに、そもそも武力衝突をするのかどうかについて首脳陣の腹がはっきり決まっていなかったこともあって、最初の衝突で各方面とも旧幕府側が敗退した。伏見の御香宮あたりでは砲撃戦があったのだが、大砲の玉の命中のしかたも、極端に旧幕府側に不運だったらしい。

最初の衝突で旧幕府側か敗退すると、政治情勢は一変してしまった。旧幕府は朝敵となり薩長側は錦(にしき)の御旗(みはた)を手に入れる。淀藩のように老中を出している藩までが背(そむ)き去ってしまい、旧幕府勢は大坂にかけて退却し、大坂城の徳川慶喜は大軍を捨てて軍艦で江戸へ脱出してしまった。

京都では、東征軍が組織された。親王や公卿と、新政府側についた諸藩兵との組み合わせて、東海道・東山道・北陸道など各道に征討軍兼鎮撫使(ちんぷし)が送られた。

全国を京都新政権の軍事支配下に置くためである。そして同時に、遷都論も起った。

京都の地は不便なので大坂か江戸に“みやこ”を移そうというのである。

一時は大坂が有力で、天皇がいったん親征と号して大坂に滞在したこともある。

だが、結局、江戸にきまった。

戊辰戦争があらかた落ついた一〇月に、天皇は一度江戸まで出かけ、翌一八六九(明冶二)年、あらためで江戸へ行くと、もう京都に帰らなかった。同時に京都も政局の中心地としての地位を失なったのである。

八章 近代京都の歩み top

1 明治維新直後の京都

京都府の成立

一八六七(慶応二)年一二月九日、王政復古の大号令が発せられると同時に徳川幕府が瓦解(がかい)した。

この時、将軍職はじめ守護職、所司代、町奉行等が廃止された。

現在の京都府の中心をしめる市中は、この時まで、町奉行が支配していたのであるが、これにより、同年一二月一三日、新たに設置された府中取締役所が庶政をつかさざることとなり、篠山(青山左京大夫)、亀山(松平図書頭)、膳所(本多主膳正)三藩が取締役に命ぜられた。

さらに、これと同時に水口、大洲、平戸、園部、高取、津和野六藩に市中見廻役が命ぜられている。

管轄区域は最初市中に限られていたが、同一二月二九日、新たに伏見奉行の管轄区域が加わった。

市中取締役所は最初、三条烏丸旧教諭所に設置されていたが、翌(慶応四)年一月一一日、元東町奉行所へ移転した。

その後、三月三日、京都裁判所と改称され、万里小路(までのこうじ)博房が総裁に任ぜられた。

さらに、閏四月二九日、京都裁判所を京都府と改め、長谷信篤が知府事に任せられ、その下に判府事、権判府事がおかれ、市政局一〇官、郡政局一一官、伏見役所が設けられた。

そして、市中は上下大組の二つにわけ、二〇町を一組として従来の年寄を大年寄に命じ、各町にはそれぞれ、正、副中年寄を設置して事務を取扱わさせるという統治機構を整備するに至るのである。

やがて、一八六九(明治二)年一〇月一一日、庁舎を現在地の京都守護職屋敷跡に移転。

発足当初八〇名たらずの役人も、この頃にはすでに三〇〇名近くに及び、明治維新後の京都を治める新しい支配機構が築かれたのである。

遷都

桓武天皇が、七九四(延暦一二)年、奈良より京都に都を移して以来、一〇〇〇年に及ぶ長い期間、天皇と共に京都は、都として繁栄してきた。

とりわけ、尊攘か、佐幕かという国論を二分する政治運動が激化した幕末期において、京都は、天皇を政治的シンボルとする尊攘派志士の活動の場としてにわかに脚光をあび、一大政争の舞台となった。

一八六八(慶応四)年三月、江戸城の開城により、名実ともに新しい指導者として登場した明治新政府は、直ちに五ヵ条の誓文を発し、新政府の政治方針を内外に明らかにしている。

この歴史的な誓文は、京都の御所内の紫宸殿で、明治天皇が公家、大名ならびに百官を率いて天地神明に誓うという形で発布されたものである。

幕末の激動の時期を経て、天皇親政にもとづく新政府が発足したのである。

このことは近世三○○年を通じて、都とはいえ政治的中心から離されていた京都が、再び政治の中心となるという期待を京都市民に与えたことであろう。

実際、五ヵ条の誓文が発布された直後には、幕府より接収した二条城に皇居を移し、二条城を中心に首部を建設する案が出されているのである。

これ以後、着々と新政府の政治は進み、同年七月には、江戸を東京と改称、さらに九月には明治と改元し、一世一元の制が定められるに至る。

この直後、九月二〇日、天皇の東幸が行なわれ、江戸城を皇居と定め東京城と改称される。

一二月、還幸(かんこう)の後、翌一八六九(明治二)年三月、再び天皇東幸が行なわれ、この時日本の首都は一〇〇〇年の王城の地を誇る京都から東京へ移されたのである。

この東京遷都が京都市民にもたらした動揺は並々ならぬものがあった。

天皇の東幸中止を求めて市民の間からたくさんの請願書が出された。

それらはことごとく、京都も「奈良之如キ衰微(すいび)」するのではないかという不安を訴え、遷都により物価が騰貴し日常生活が苦しくなったという不平を述べている。

そして、「都下繁昌之御妙策御教示被成下(なしくだされ)」という要望が出されている。

これに対して、京都府は、次のような触(ふれ)を出し、動揺をおさえる努力をするのである。

「今般東京再幸ニ付区々ノ私見ヲ以テ猥(みだり)ニ遷都ノ説ヲ流言シ人心ノ疑惑ヲ醍(かも)シ候者有之哉(これあるや)ニ相聞以之外(もってのほか)ノ事ニ候(中略)虚説ニ不惑各(まどわずおのおの)其職業ニ安シ候様御沙汰候事」(「京都府民へ論達案」より引用)

皇后の東幸が決定した直後の九月二四目、ついに皇后の東幸反対、天皇の還幸を要求する市民一〇〇〇名近くが石薬師門に集り、ここに遷都反対の一大請願運動が起るに至る。

この市民の動きに対して、兵部省弾正台は京都府に鎮圧を命じた。京都府当局は穏健な町組に褒詞を与えたり、さらに府民の中から説得役を選んで鎮静にあたらせると共に、京都府は、翌年に天皇還幸を請い、あわせて洛中地戸銭の免除、産業基立金の下賜(かし)を中央政府に請うた。

これは、遷部によってうけた市民の打撃をできるかぎり少なくし、かつ、京都の繁栄のため産業を興し豊かにせんがためのものであった。

この計画を推進したのが、京都府権大参事(ごんだいさんじ)をつとめる槇村正直(まきむらまさなお)である。

この京都府からの要求は、直ちに政府に入れられ、ます、同年一二月、洛中地子銭が免除され、翌年三月には産業基立金として五万両が下付された。産業基立金はさらに五万両が後に追加されている。

遷都の行なわれたこの年には、版籍奉還が実施され、さらに公家、大名の身分を廃し華族とし、一般武士は士族、卒の二つにわけられた。

明治新政府は、徳川幕府に代った政権担当者というだけではなく、全国土と国民を支配するということを明らかにしたのである。

やがて、一八七一(明治四)年四月、政府は廃藩置県を行ない、京都ならびに東京、大阪をそれぞれ府とし、各藩を県とした。

そして三府には知事、県には県令を中央より派遣した。これをもって日本に、中央実権体制による統一国家が完成するのである。

これ以後、新政府は、殖産興業・富国強兵のスローガンを軸に西洋文明を槓極的に取入れ、近代化の道を歩みだす。

この段階に至り文明開化が東京をはじめとして全国的に進展していった。

京都にも、この文明開化の波が押し寄せ、活気にみちた都市作りが開始されるのであった。

2 明治初期の京都復興策 top

近代化の幕あけ

廃藩置県以後、政府は西洋列強と並びうる強力な国家を築くため矢つが早やに近代化政策を開始する。

一八七二(明治五)年には、まず「邑(むら)ニ不学ノ戸(こ)ナク、家ニ不学ノ人ナカラシメン」とうたう義務教育制を定め、さらに国民皆兵の徴兵制を実施した。

政府の開明策はこれにとどまらず、廃刀令、敵討の禁止などのように旧習を否定し、社会全般にわたる欧化を推し進めていく。

太陽暦の実施、郵便事業の開始、鉄道の敷設等が相次ぐ。

これら一連の開化政策は、東京・横浜などの都市から地方に拡がり、「開化に姿は皆つつそで(洋服)しゃぶ(帽子)かぶってつへ(杖)をつき馬車人力車、日曜休日ぐわす(ガス)テリグラフ(電信)」(吹よせ)という新しい様相を呈するに至る。

この文明開化の波は東京遷都で一時は火の消えたような沈滞感におおわれた京都にも押し寄せてきた。

しかも開明的思想の持主、栄忖止直がこの時期の京都府の実権を握っていた。いきおい京都の近代化の速度は急速となり、その規模も壮大なものとなった。

槇村正直(まきむらまさなお)

長州藩上であった槇村正直は、幕末には尊攘派として活動し、その頃、長州の尊攘派の領袖(りょうしょう)とうたわれた木戸孝允にその才能を認められるほどのきれものであった。

槇村の傲岸な態度はしばしば世人の誤解を招き、また、小野組事件のように政府との間での軋轢を生かこととなった。

このような時、京都をこよなく愛した木戸孝允が槇村の京都復興にかける情熱にうたれ、彼を援助したといわれている。

一八六八(明治元)年、成立間もない京都府に出仕して以来、一八八一(明治一四)年、元老院議官に転任するまでの十数年間を京都府政に携(たずさ)わり、京都府権大参事、大参事、権知事、そして二代知事を歴任した。

槇村が府政において指導力を発揮するのは、槇村の上席にあった松田道之が廃藩置県により大津県令に転出した一八七一(明治四)年以後のことである。

後に「槇村時代」と呼ばれる時期はこれ以後の九年間。槇村の京都復興計画の立案・実施に多大の協力をしたのが、会津藩士山本覚馬ならびに京都の町人明石博高である。

早くより開国の必要を唱え、西洋文明を取入れる急務を説いた洋学者佐久問象山に師事し、眼疾と闘いながら幽囚中に著わした「管見」に示された社会改革案の見識の高さにより、西郷隆盛ら明治政府要人から高く評価されていた山本覚馬が、京都府顧問として出仕したのは一八七〇(明治三)年のことである。

山本は、槇村を助け京都復興に尽力すると共に、一八七五(明治八)年、新島襄と同志社開校にあたった。

さらに一八七九(明治一二)年には、開設された府会の初代議長をつとめた。

そして、新島と共に青年の指導にあたり市村栄助・浜岡光哲・大沢善助ら、後の京都を指導していく人材を多く生み出している。

一方、京都の蘭医の家に生まれた明石博高は、蘭医学のみならず、化学・物理学を修め、一八六六(慶応二)年、京都四条の自宅に煉貞舎(れんしんしゃ)と袮する理化学薬学研究の集りを開いた。

明治に入り、大阪に開かれた舎密(せいみ)局に入学し、ハラタマ、ボードウインについて西洋医学を習得している。

また、鳥羽・伏見の戦争に際しては、傷病兵の救急医療に従事、さらに京都御所内に病院を設けるなど、開明的思想のみならずその実行力にすぐれていた。

槇村はこの明石を説得して、山本と同じ年に京都府に招いた。

この三人が一致協力して行なった京都復興のための諸事業には次のようなものがある。

物産引立会社・勧業場・舎密局・織殿・染殿などの産業施設を設置し、さらに産業を振興させ、あわせて京都市民に活気を与えるための博覧会の開催。

これらはすべて殖産興業のための勧業政策であった。殖産興業のためにも教育の必要性を説き、小学校・中学校等教育機関をどしどし開設し、その上、社会事業面でも、集書院(図書館)・博物館・病院・窮民授産所なども開設した。

舎密(せいみ)局

宇田川格庵が『舎密(せいみ)開宗』で日本に初めて西洋化学を紹介して以来、幕末から明治にかけての時期、化学を舎密と呼ぶようになった。

一八六八(明治元)年一一月には、明治政府は大阪に舎密局を設置し、日本における理化学の研究、教育に本格的に着手するのである。

京都でも明石博高を中心に幕末よりすでに理化学研究が行なわれていたが、京都府は一八七〇(明治三)年一二月、明石の建議をいれて舎密局を勧業場構内に開設した。

主任として舎密局の運営をまかされた明石は、それまで自宅で開いていた煉真舎をここに移し、早速理化学研究に着手するのである。

舎密局の仕事は大別すると二つにわけることができる。一つは教育機関として理化学の講義を行ない人材を育成すること、もう一つは化学知識を応用して化学製品の製造にあたらせることにあった。 |

京都舎密局

|

開局と共にまず舎密局では、市民への宣伝をかねてリモナーデ、公膳本酒(ポンス)、依剥加良私酒(イポカラス酒)などの新しい飲料水を販売し好評を博したという。

さらに一八七二(明治五)年以来、石鹸や氷糖の製造をはじめ、薬の成分分析と共に製薬にも着手した。

一方、一八七三(明治六)年八月、夷(えびす)川通りを隔てて隣接する地に本局を新築、移転した。

規模を拡げた舎密局では、受講生を募った。開局以来五年間で三〇〇〇人に及ぶ受講生を出したといわれている。

ここでの授業内容の中でとくに京都を代表する工芸・織物・染色に力を入れた。京都府は舎密局の他に織物については織殿(明治一二年)、染色技術については染殿(明治八年)を設け伝統産業の育成につとめた。

舎密局で講義にあたったは、政府の御雇外人教師ヘールツ(オランダ人)、ワグネル(ドイツ人)等である。

とくにヘールツの後任として招聘されたワグネルが京都の産業界に残した功績は大きなものがある。

ワグネル(一八三一〜一八九二)は、ドイツ、バイエルン州に生まれた化学者で、六八(明治元)年、長崎に来朝した。

七〇(明治三)年には佐賀藩の委嘱をうけ、コバルトの彩釉(さいゆう)料を使用して有田焼の改良につとめた。

翌七一(明治四)年、上京。大学南校、ついで北校で物理学・化学を講ずるかたわら、日本の陶器、七宝等に関心を寄せ、七二(明治五)年、ウィーン万国博覧会では日本政府より派遣され、技術導入の指導にあたっている。

任期切れの七八(明治一一)年、京都府に招かれ伝統工芸の改良・育成につとめた後、八一(明治一四)年東京に帰り、東京大学理学部で製造化学を担当し、九二(明治二五)年、東京で没している。

舎密局ではワダネルの指導のもと、陶磁器・七宝・ガラス・石鹸などの改良に着手、なかでも、陶磁器については、陶磁器試験場を五条坂北側に設けるなど力を注いだ。

化学製薬の小泉俊太郎、陶磁器の永楽菩五郎、石版に小山三造、化学用磁器の大江道仙、硝子の松本磯七、七宝の前川嘉十郎、理化学分析の上田勝行・喜多川義比等の人材がワグネルの薫陶をうけ育っている。

こうして京都の理化学力育成につとめた舎密局も、岩村知事が元老院議官として東京に転出するに及び廃止が決定された。

これをおしんだ明石博高が払下げを願い出、明石に払下げられたが、払下げ資金を弁済することができず、ついに一八八四(明冶一七)年消滅してしまった。

勧業場

一八七一(明治四)年二月、京都府は河原町二条下ル一ノ船入町の元長州屋敷に勧業場を設置した。

設立の趣旨を「勧業場事務規約」でみてみると、

第一条 浮華遊惰ヲ戒メ正業勉励ヲ勤ムルハ経世ニ要務況ヤ京都府下ハ御東幸後日三公敵ニ趣ノ地是ヲ挽回繁盛ナフシムルハ農工商ノ三業力勧誘作新スルニアリ、故ニ此場ヲ設ケテ専ラ工職ヲ勧奨シ物産ヲ興隆シ会社商店ヲ保護シ諸に場ヲ起シ食力益世ノ道ヲ開示スルヲ以テ主務トス、とある。 |

そして東幸により下付された一〇万両を産業基金として京都の殖産興業にあたらせたのである。

京都府では勧業場設立に先だつ一八六九(明治二)年三月、勧業方を設け、さらに翌年一月には東洞院六角下ル東側に物産引立会所を設立し、京都の豪商三井三郎助、島川八郎右衛門、小野善助、下村正太郎の四名を用掛に任じ産業の振興に努めた。同年七月、これを物産引立総会社と改称。勧業場が開設されるに及び、京都府下の勧業事務全般が勧業場に統轄されるに至る。

勧業場の所管事業を一八七四(明治七)年に出された「起業進陟」でみてみると次のようなものがある(カッコ内は開業年月)。舎密所(明治三年十二月)、授産所(明治三年四月)、養蚕場(明治四年四月)、製絲場(明治五年六月)、牧畜場(明治五年二月)、女紅工場(明治大年四月)、栽培試験所(明治六年四月)、鉄具製て場(明治六年十二月)、製靴場(明治六年二月)、製革場(明治四年十二月)、製紙場(この時建設中)、博覧会礼(明治五年三月結社)、物産引立会社(明治二年二月)、西陣物産会社(明治二年二月)等。

これらからわかるように、多方面にわたる分野での産業奨励策をとっていた。この京都府が中心となって「上からの産業奨励策」も、一八七七(明治一〇)年前後よりしだいに民間に払下げられ、近代的産業として太きく発展していくのである。

日本最初の博覧会

博覧会を日本に紹介したのは福沢諭吉である。

福沢は一八六六(慶応二)年に著わした『西洋事情』のなかで次のようにいう。

西洋の大都会には、数年毎に産物の大会を設け、世界中に布告して、各其国の名産便利の器械古物奇物を集め、万国の人に示すことあり、之を博覧会(エッキスヒビション、又はフェーヤ)と称す……

殖産興業政策をとる明治政府もいち早く博覧会の意義をみとめ、博覧会の開催を一八七一(明治四)年秋に決定した。

それは文部省が中心になり翌年三月、東京の湯島聖堂内を会場として開催するというものであった。

京都で当博覧会に寄せる関心には大きなものがあり、この頃すでに明石博高はじめ京都の豪商、三井八郎右衛門、熊谷久右衛門、小野善助らを発起人に博覧会社が興された。

そして政府の開催に先だつ七一(明治四)年一〇月、西本願寺書院を会場として、わが国で最初の博覧会が開かれたのである。

明治四年一〇月一〇日より一一月一一日までの一ヵ月を会期とするこの博覧会の入場料は一朱である。

その時のちらしには、

夫(それ)宇宙ノ百年古今ノ遠キ、機器珍品其数幾何ナルヲ知ラズ、幸ニ諸君一覧アラバ、智識ヲ開キ、必(かならず)目悦バシメ、其益(そのえき)頗(すこぶる)ル広大ナリ。

と、その効用を述べている。

出品された展示品は、内国品一一六点、清国品一三一点、欧州品三九点に及び、武具・古銭・古書画などが主であった。

入場者は一万二〇〇〇名近くにのぼり、好評のうちに終了した。

初めての試みが大成功に終ったとはいえ、この博覧会は古物中心のもので、産業振興とはほど遠いものであった。

このため京都府は、官民一体となった博覧会社を結成し、毎年博覧会を開催することにした。明石博高、西尾為忠らが博覧会御用掛に任ぜられた。

二回目は、翌七二(明治五)年三月一〇日より五月末日までの八〇日間、会場には前回の西本願寺のほか、知恩院・建仁寺の二ヵ所を加えて開かれた。

この時には、外国人の参加を企画し、このため政府に外国人の入京許可を求めている。

というのも、まだこの時分は、外国人の国内旅行が許されていなかったからである。

そして博覧会社は外国人見物客のため下河原瀧本楼に洋式ホテルを建設した。

この時の博覧会で目をひくのは、「付博覧」と称するアトラクションを開いたことである。

そのうち、会場となった寺院の庭での茶席は好評を博した。さらにこの時、都踊、鴨川踊、東山踊、宮川踊が創始されている。

出品点数も前回をはるかにうわ回り三九○○点あまりに及び、入場者も前回の三倍を数えるまでに至る。

こうして京都は、博覧会開催で活況を呈した。このため会社では、常設博覧会を本願寺書院を会場に毎月一、六の日に開くごとにした。

これ以後、明治・大正を通して博覧会は毎年開かれた。

このうち第二回(明治六年)は、会場を御所および仙洞御所庭園に移し、庭園には鳥獣を集めた展示が出された。

一八七八(明治一一)年の博覧会で槇村知事の依頼により島津源蔵が気球を上げ、市民の度胆を抜かせている。

この源蔵こそ精蜜機器製造の島津製作所の創始者である。

御所保存のため、一八八一(明治一四)年には常設館を市民の協力をえて建設した。

さらに一八九〇(明治二二)年、京都博覧会社は京都博覧協会と改称される。

そして一八九七(明治三〇)年には、前々年に開かれた第四回内国勧業博覧会の工業館を譲りうけ、これを平安神宮の東南に移築。博覧会館と袮するこの建物を会場に、創設二五周年を記念する大陣覧会を開いた。

こうして日本で最初に開かれた京都の博覧会は順調に発展し、京都の産業振興に大きな役割を果したのである。

小学校の創設

「小学校ヲ建営シ町組会所ヲ兼ネ人知ヲ発明シ下情ヲ聴取シ政令ヲ演達シ以テ政教一致ノ旨ヲ示ス」

これは一八七〇(明治三)年七月、当時京都府椽大参事をつとめる槇村正直が政府に提出した「京都府施政の大綱に関する建言書」の一節である。

この施政方針でいうように、京都府では一八六九(明治二)年五月、槇村の発案により上二七番組小学校(柳池校)が創立された。

そして同年一二月までに六四校が開校されている。これはわが国の近代的学校制度実施では最も早い時期にあたる。

これを京都府では町細制を使って一組一役の割合で小学校を開設している。この町組であるが、中世以来の長い年月に培われできた京都独特の自治組織である。

これを発足間もない京都府は、一八六八(慶応四)年七月に、「町組五人組化法」を告諭して、まず市中を上京・下京の二つの大組にわけ、それぞれにほぼ二〇町を目安にまとめた小組をつくった。そしてそれぞれの小組は、由緒ある組名を廃止させ番数で呼称させるという町組制に改めた。

この時の改革により上下京とも四五組あったが、翌年一月、上下京とも各三三組としている。

学制発布に先立つこと三年にして、市内にあまねく小学校を建てたことは、遷都の打撃をこうむった京都を再び復活させるため産業の振興に力を入れると共に、教育の普及により人材の育成に府当局がいかに力を入れたかを物語っているだろう。

しかもその充実ぶりは、一八七二(明治五)年、京都の学校視察にきた福沢諭吉をして「民間に学校を設けて人民を教育せんとするは余輩積年の宿志なりしに、今京都に来りはじめて其実際を見るを得たるは、其悦(そのよろこび)恰(あたか)も故郷に帰りて知己朋友(ちきほうゆう)に逢ふが如し」といわせたほどである。

その当時の小学校であるが、建設にあたっては京都府と富裕な市民が半分づつ費用を出し、さらに戸毎に半年に一歩づつの寄付をあおいで運営された。

そして各組の年寄が学校会計を担当した。

学年は五等に分かれ句読・算術・習字・英独語等の科目があった。ちなみにその当時使われた教科書をみてみると、句読では、孝経(五等)、中庸、大学、世界国書(四等)、国史略、孟子(三等)、日本政記、丘経、西洋事情、真政大意(二等)、日本外史、易知録、万国公法、太政官諸規則(一等)等である。

小学校の他にも、京都府では、一八七〇(明治三)年に京都府中学、外国語学校(英独仏語)、一八七二(明治五)年には新英学校女紅場をつくり、ルュードルフ・レーマン(独語教師)、ジュリー(仏語教師)、ボールドウィン(英語教師)等の外国人教師を雇入れ、中等教育にも力を注いだ。

やがてこれらも学制発布以後の明治府の教育政策の進展の中で、京都府中学、英学校は統合され、府立第一中学校となり、独逸学校は府立医科大学の基礎となり、新英学校女紅場は府立第二高等女学校となるなど、後の京都の高等教育の発展に大きな役割を果たしている。

図書館・病院

一八七一(明治四)年、大黒屋太郎右衛門、村上勘兵衛ら四人の民間人が集書会社を起こし、集書院と称する図書館の設立を願い出た。

これをうけた京都府では早速認可を与え、翌年五月、実書院が東洞院三条上ルに開設された。

「智を磨き才を達ずる」ため開かれた集書院の利用状況は、一八八〇(明治一二)年度で来観者七三四人程度しかなく、一回一銭五厘の見料では到底運営もできず、琵琶湖疏水の開削に全力をあげる京都府ではそれを維持する余俗もないまま、一八八二(明治一五)年二月、わずか九年あまりで閉鎖に至る。

この集書院の跡には、その後、商報合資会社が設立され、京都ではじめての活版新聞『京都商事迅報』が発行される。

後に、『京都商報』と改称。さらに、一八八五(明治一八)年四月、別に『日出(ひので)新聞』を発行した。

この『日出新聞』加後に『京都新聞』に引き継がれ、京都の新聞界の基礎となった。

一方、京都府が病院設立に着手するのは、一八七一(明治四)年一〇月のことである。

翌年一一月、ドイツ人医師ランゲッグを招いて粟田青蓮院に仮病院が開かれた。

ここでは治療とあわせて西洋医学教育も行なわれ、京都医学校(現在の京都府立医科大学の前身)となる。

京都療病院として発足したこの病院は、一八八〇(明治一三)年、現在の府立病院の地に本院が完成し青蓮院より移転している。

この病院建設にあたっても、多くの市民、とりわけ南禅寺・本願寺をはじめとする寺院が建設資金を寄付し協力しているのである。

小野組転籍事件

矢つぎ早やに実行に移された開化策は京都に新しい活況をもたらした。

それらの多くは、遷都の際に下賜された産業基立金をもとに実施されたが、それだけで十分まかなえるものでけない。

三井・小野・熊谷をはじめとする京都の富商ならびに市民の寄付をあおぎ、官民一体となって取り組むことによってはじめて実現されたものであった。

しかも、行政当局の強引な上からの開化策であっただけに、多くの事業は採算のあうものではなく、京都府の財政は決して楽ではなかった。

遷都により多くの公卿ならびに役人が東京へ移転したのであるが、一八七二(明治六)年には、三井、小野家も東京へ移転するという事態がもちあがった。

これは明治政府の大蔵省為替方をつとめる小野組にとって、商売のたびに京都から戸籍騰本をとり寄せるのは煩しかったからである。

というのも、そのころは銀行業、為替業を営むには戸籍謄本が必要であるという規則であったからだ。

まず、七三。(明治六)年四月六日、小野一族の助次郎が神戸へ、四月八日、善助、善右術門が東京への転籍願いを京都府に出した。

ところが京都府ではこの願いを認めず、中止を勧告したのである。

そこで、小野組は京都裁判所へ出訴するに及んだ。

当時の司法部は、薩長閥の専横を日頃からよく思っていなかった江藤新平が実権を握っていた。

しかも京都府の実権は長閥の槇村正直参事が握っていたのであるから、この問題は政府内部の藩閥抗争に発展するのである。

江藤が支配する裁判所は小野組の訴えを認め、京都府に送籍を命じるのであるが、京都府はこれをなかなか実行しなかった。

このため槇村は拘留され、長谷信篤知事が喚問されるという事態になった。

ところが、同年一〇月、征幃論をめぐり江藤が下野するに及び、岩倉具視(ともみ)の特命により槇村の拘留はとかれ、槇村、長谷とも懲役二〇日に代える罰金六円という寛刑(かんけい)で済んだ。

三井家、小野組など江戸時代を通して京都で発展してきた富商が相次いで東京に移籍するということは京都の経済力をさらに弱体化させる結果をもたらす。

それゆえに京都府はこれを阻止しようとして激しく抵抗したのであろう。

小野組転籍事件と呼ばれるこの事件は、遷都後の京都が中央政府にどのような姿勢でのぞんだのかを象徴的に示す事件であった。

強引な指導で京都の文明開化に尽した槇村知事も、一八八〇(明治一三)年元月、地方税追徴をめぐり、地方税の徴収について裁定権をもつ府議会を無視した独断専行により、議会はじめ連合区会と対立するに至る。

自由民権運動の高揚期でもあり、志士的使命感のもと果断に、それだけ高圧的姿勢で良政にのぞむ槇村の治政も、この時期に入ると反発を生ずるようになったといえよう。

かくして翌一八八〇(明治一四)年一月、槇村の辞表提出により、京都は次の新しい時代に入っていくのである。

3 産業界の革新 top

女流民権家岸田俊子

一八七七(明治一〇)年、西南戦争の敗北により各地で相ついで起った士族反乱も下火になり、かわって板垣退助らによって結成された立志社(りっししゃ)を中心とする自由民権派の運動が高楊していく。

一八七八(明治一一)年に再興された愛国社の第三回大会が大阪で翌年開かれたが、この時には一七府県の政社の代表が集まり、国会開設要求を運動の目標にかかげるに至る。

このころの京都も、他の地方同様、自由民権を要求する動きがみられた。

府下では、丹後(たんご)宮津の天橋義塾が中心となり民権運動が組織され、一八八〇(明治一三)年三月、国会開設を要求する「丹後有志人民に告くる書」が出されている。

そして国会期成同盟が結成されると、同塾を代表する沢辺正修が丹後代表として、同年一一月の二回大会に出席、幹事に選ばれている。

京都市内でも、同年一〇月八日、植木枝盛(うえきえもり)を弁士に迎え、四条南の劇場で初の政談演説会が開かれ、市民数千人がこれに参加したという盛上りをみせ、以後市内各所で民権を帽える演説会が開かれた。

この動きに対し、京都府は同年四月に制定された集会条例にそって、集会は三日前までに警察署へ届出る旨の布達を出し(同年一一月六日)、集会に警察官を派遣し監視させ、過激な内容のものが演説されると、直ちにその演説の途中で解散を命じる、という厳しい取締り方針でのぞんだ。

この演説会に少数ながら女性の聴衆もみられた。この中の一人に、京都が生んだ女流民権家岸田俊子(号湘煙)の姿があった。

京都下京の古着屋の長女に生まれた岸田俊子は、一八七二(明治五)年、京都府中学へ進み、ボールドツィンについて英学を学び、七九(明治一二)年、文事御用掛として宮中に出仕、皇后に「孟子」を進講するほどの才媛であった。

自由民権思想の影響をうけ、二年後、宮中を退いた後は京都をはじめ西日本各地で開かれた政談演説会で女性弁士として男尊女卑の風習を激しく批判し、男女同権を説いた。

八三(明治一六)年一〇月二日、四条北の劇場で開かれた京都で初の女性大演説会では、「凾入娘」と題する岸田俊子のの演説をききに演壇まで埋めつくすほどの大勢の市民が参加している。

女流民権家として名声を博す俊子は、八四(明治一七)年、土佐の民権運動の闘士中島信行と恋愛で結ばれた。

その後も初代衆議院議長をつとめる信行を助けると共に、婦人運動の先駆者として大きな足跡を残している。

琵琶湖疏水計画

槇村正直のあと、三代目京都府知事に任命された北垣国道(くにみち)は、一八八一(明治一四)年一月二六日、前任地の高知より京都へ着任した。

但馬出身の北垣国道は、生野挙兵に加わり、失敗の後鳥取へ逃がれ、尊攘派志士として活躍。維新後、明治新政府に出仕。

八一(明治一四)年から九二(明治二五)年まで京都府知事をつとめ、のち内務次官、北海道庁長官を歴任した経歴の持主である。

北垣は着任早々の八一(明治一四)年四月、税務課地理掛に疏水計画の予備調査を命じている。

琵琶湖の水を京都にひいて、大津−京都−大阪までの通船路を建設しようとするこの計画は、江戸時代からたびたびたてられたが、技術的な問題もさることながら膨大な工事費がみこまれるものだけに着手されないまま明治維新を迎えたのである。

維新後、天皇東幸により沈滞する京都の復興策として、一八七二(明治五)年、京都下京の吉本源之助らが京津開通路計画を京都府に出している。

そして翌年には滋賀県側から大津第一米商社の渡辺伊助らが滋賀県に同じような計画を出した。

滋賀県ではこれを認可したが、工事区域にあたる京都府の許可を要するというので、さらに京都府に出願した。

これに対して京都府は、増水による沿路村々の反対を理由に許可を与えなかった。

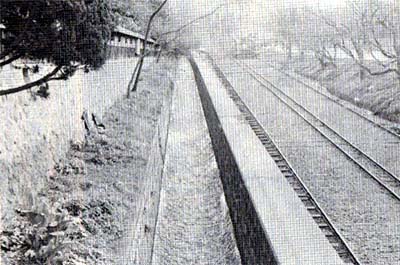

明治初期の京都の交通路は、淀川の蒸気船就航、京阪間の郵便馬車の開始、さらに七七(明治一〇)年二月、京都−大阪間の鉄道の開通により、江戸時代にくらべ飛躍的に拡大している。

さらに七五(明治八)年から三年かけて京都〜大津を結ぶ最大の難所日ノ岡峠の大改修を行ない幅員を拡げ、滋賀県境までの一里二〇町を砕石を敷きつめた「マカダム」式舗装で整備拡充を図った。

開化策に力を入れる槇村知事の治政下では、疏水建設計画は財政的余裕のないまま日の目をみなかった。

着任早々の北垣が、疏水計画のための予備調査に着手したのは、北垣が京都復興の要(かなめ)に疏水建設をおいたからである。

そしてこの建設の財源におかれたのが、前年の一二月上、下両京連合区会に移管された産業基立金てあった。

北垣は島田道生を起用して、まず琵琶湖水面と三条大橋との高低を測量させ、その間、上京して疏水計画を政府に陳情した。

このため政府では、その年完成をみた安積疏水開削に携わった南一郎平に実地調査を命じた。

八二(明治一五)年三月、南は、水利目論見書を提出して疏水開削の可能なることを報告している。

この時の南の計画案によると、水路七七二九間(一四キロメートル余)、工費二六万四六九八円あまりにのぼるものであった。

インクライン

疏水の建設

一方、北垣知事はこの計画を推進するにあたり、新進の若い技術者を求めていた。 上京した折に相談をもちかけた工部大学校長の大鳥圭介は、北垣に一人の若い学生を紹介した。

この学生こそ琵琶湖疏水建設に多大の貢献をした田辺朔郎(さくろう)である。 この時、田辺は敦賀湾−琵琶湖−京都を運河で結ぶという夢のような大構想をもつ二一歳の若者であった。 |

南禅寺疎水

|

高島秋帆門下の砲術家を父にもつ田辺は北垣知事の注目するところとなり、早速実地調査にとりかかった。

そして、これを卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」にまとめている。

八三(明治一六)年、卒業と同時に京都府の御用掛に任じられた田辺は、九〇(明治二三)年の疏水完成までの七年間、疏水建設の工事責任者として心身ともに打ちこむのである。

南案をもとに京都府、農商務省の討議検討の結果、八三(明治一六)年四月、成案ができあがっている。

工事予算六〇万円(当時の京都府の年間予算に相当)に及ぶ大規模な事業の財源を前年連合区会に移管された産業基立金にあおぐ北垣知事は、まず、有力市民で構成される勧業諮問会にはかり承諾を得、ついで、連合区会を開いてその了承を求めている。

この時出された「起功趣意書」によって、疏水建設の趣旨ならびに目的をみてみると交通運輸の増強、田畑の灌漑用水の確保ならびに水車動力の利用による工業の振興の三点があげられている。

疏水建設案は同年一一月ようやく連合区会において賛成多数で承認された。

こうして疏水建設は京都市民の協力をもとに八五 (明治一八)年六月、滋賀県藤尾村で起工式が行なわれ、工事が始まるのである。

この間、滋賀県側からは疏水による琵琶湖水面の低下にともなう沿岸諸村の灌漑に支障を生ずるという申立て、また大阪府側からは八五(明治一八)年六月に起った大洪水のあとでもあり疏水の放流による水害の危惧が申立てられている。

さらに京都府郡部からは疏水があまりにも市内に偏りすぎて、郡部はかえって灌漑用水にも支障を生ずるのではないか、あるいは、工事費負担のため重税になるという批判が相ついでおこった。

さらに技術上の問題では、政府の御雇土木顧問のデレーケらは未曾有の難工事で成功も危ういという疑念を表明している。

ともあれ、京都の近代を飾る、またその当時の日本の土木工事の水準の高さを世界に誇る琵琶湖疏水は、幾多の試練を経て五年あまりの歳月をかけて完成するのである。

延人員四〇〇万人に及ぶ多数の人々がこの工事に携わり、一七人の痛ましい工事殉職者を出した疏水ではあるが、京鄒市民にもたらした恩恵は計画当初に予想されていた以上のものがある。

その一つに日本最初の水力発電所の建設がある。計画段階では水車動力の利用がうたわれていたが、この頃アメリカで水力発電が成功した。

このため京都府では、八八(明治二一)年田辺朔郎、高木文平(後、京都商工会議所初代会長)をアメリカに派遣し視察させた。

その結果、鹿ヶ谷に水車工場をつくるという案は、蹴上(けあげ)に水力発電所を診設し、通船水路は傾斜鉄道(インクライン)をつかって南禅寺に降ろすという案に変更されたのである。

大津三保崎を起点とし三井寺下までは堀割、長等山はトンネルで貫通させ山科に出て、日岡山は再びトンネルで貫通させて蹴上(けあげ)に出る。

蹴上からは、鹿ヶ谷・浄土寺・白川・田中を経て高野川に注ぐ支線があわせてつくられた。

その後、九四(明治二七)年には鴨川運河が完成し京都−伏見間の運輸に大きな便益をもたらしている。

さらに、明治三〇年代に入ると、鉄道による貨物輸送が盛んとなり、疏水を使っての輸送もしだいに減少し、水力発電が主目的におかれるようになる。

このため、増水の必要性が唱えられ、新しい疏水の建設が計画されるに至る。

これが一九〇七(明治四一)年着工され、一九一二(明治四五)年三月、三年六ヵ月をかけて完成した第二疏水である。

銀行・会社の創設

明治一〇年代の京都の経済界の様相をみてみよう。

明治一〇年代初期には、全国的に国立銀行開設が始まるのであるが、京都でも、京都四十九国立銀行、第百十一国立銀行、竹原銀行、京都銀行が相次いで開業している。

一八八〇(明治一三)年末には全国で一五一行を数えるほどの国立銀行濫設(らんせつ)の時代にあって、京都の四行という数字は、天皇東幸がもたらした京都の地盤沈下を物語るものであろう。

その上、一八八一(明治一四)年末より開始された松方財政は全国的な不況をもたらした。

京都でも、西陣織・染色・陶器等の生産高が好況期のそれと比べるに半減するという深刻な事態におちいっている。

この頃、全国的に商工業者が団結して不振にあえぐ経済界の立直しをはかるため商工会議所設立の運動が起こる。

京都で設立の動きが活発になるのは、一八八二(明治一五)年のことである。

政府が商法制定のため、各府県に商事慣例の報告を求めた。

この時京都府では、市内の有力実業家を召集したのである。

この会議でにわかに商工会議所の設立の機運が高まる。

北垣国道知事も積極的にこれを推進し、同年一〇月九日、初代会長に高木又平を選んで設立された。

そして河原町三条上ル下丸屋町に仮事務所が開設された。

これ以後、京都の経済界に新興の気運が生じ、民間人を中心とする会社が続々と創立されだす。

まず、一八八四(明治一七)年には京都株式取引所が開業。

八六(明治一九)年には京都倉庫会社、京都商工銀行、翌年には京都陶器会社、開西貿易会社、京都織物会社の創立等がみられた。

西陣織・陶器・茶業などの伝統的分野はじめ、倉庫・製糸・ビール・汽船・電灯などの新しい分野の業種も起り始める。

疏水工事の進むこの時期の京都の経済界は会社勃興時代を迎えたのである。

電灯・電車

日本で最初に電灯がともったのは一八八二(明治一五)年一一月一日のことである。

大倉組が東京銀座の大倉組店前に二〇〇〇燭光のアーク灯をともしたのをもって初めてとする。

この時には、電灯を見物するため、毎夜大勢の人が押しかけたといわれている。

京都では、電灯が最初に点灯したのはこれにおくれること五ヵ月、翌年四月一日のことである。

大倉組が電灯機械売り込みのため、祇園一力亭ならびに歌舞練場にアーク灯を設置し、移動式発電機で点灯させている。

この時には、東京同様、珍らしい電灯をみるため大勢の見物人が押しかけ、彼らを驚かした。

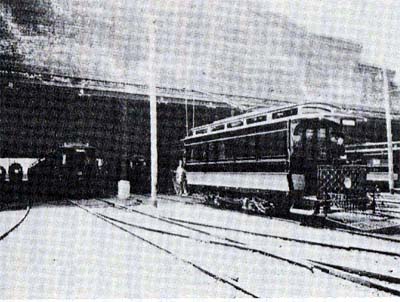

これ以後、電灯会社がまず東京で創立され、京都でも、神戸、大阪についで八九(明治二二)年七月、京都電灯会社の開設をみている。 |

京都市電気軌道の壬生車庫

|

電灯宣伝のため、同年四月の都踊りで試験的に白熱灯を点灯させ世人の注目をあびたが、創立当初はまだまだ関心も薄く電灯需要数は数百軒にみたなかった。しかも九一(明治二四)年一月二〇日、帝国議会議事堂が火災にあい、失火原因として漏電説がいわれたため、電灯を危険視するむきもありなかなか普及しなかった。

京都電灯会社が、京都市疏水の電動力を利用するのは、九二(明治二五)年一月からのことであり、それまでは火力発電によっていた。

京都で電灯が本格的に普及するのは、大正年間に入ってからのことである。

日本における電灯の黎明期に早くも京都では電気を利用した電車が走っている。一八九五(明治二八)年一月三一日のことてある。

この時はまだ七条〜伏見間六キロメートルあまりではあるが、一八八五(明治一八)年、アメリカで発明された電気車が一〇年後にはすでに日本に登場したのであるから、当時の人々がいかに進取の気風に富んでいたか知ることができるだろう。

日本最初の電車を走らせたのは、京都電気鉄道である。

この会社を創設しだのに、田辺朔郎と共に琵琶湖疏水の建設に尽力した高木文平、浜岡光哲ならびに電灯会社の大沢善助らである。

これ以後一九一二(明治四五)年、市営の電車が開業するまでの一五年間、京都電気鉄道が市街地に電車を走らせ、一九一八(大正七)年、京電は市電に合併された。

市電が最初に開業したのは烏丸、丸太町、千本大宮、四条の各線で、大正に入ってから、東山、七条、今出川の各線が敷設された。

京都市が一〇〇万部市として大きく発展する昭和に入り、さらに市電の軌道は北大路、西大路、九条という外郭線に延び、市民の足として近年まで盛業を続けたのであるが、地下鉄建設計画がたてられるに及び、市電をまもる会を中心とする反対の声の中、一九七八(昭和五三)年九月、全面的に廃止され、八〇余年に及ぶ市電の歴史は閉じられたのである。

伝統産業の再生、西陣

京都の伝統産業といえば数多くの業種がある。

西陣織・京友禅・清水焼はじめ、第一回博覧会以来毎回出品され広く海外にまで輸出された京扇子(せんす)や仏具・象嵌(ぞうがん)・七宝(しっぽう)などがあげられる。

これらは中世末以来、京都の誇る工芸品として名品の数々を生み愛好されてきたものである。

明治維新以来、殖産興業のスローガンの下に始まった近代化の中で、これらの産業がどのように歩んだのか、西陣機業ならびに製陶業を中心にみてみよう。

まず一八六九(明治二)年一一月、京都府は西陣物産引立会社を油小路一条北に開設した。

これは株仲間解散後の混乱を救済するために設置されたものであり、西陣機屋を金襴(きんらん)社・綸子(りんす)社・模様社・博多社・夏衣社・紗織社・縮緬社等一八の分社にわけ、引立会社がこれらを統轄、取引を一手にとりしきった。 |

京都織物会社

|

そして毎月一、三、六、八の日に市を開いて入札する制度をとり、買手は商人のみならず素人に至るまで自由にできた。

このように、西陣織屋を再編成したにとどまらず、京都府では産業基を金の中より三万円あまりを西陣に賃下げ、幕末来衰退を重ねる西陣機業の再生を図った。

一方、京都府はヨーロッパの新しい技術導入のため、一八七二(明治五)年、佐倉常七、井上伊兵衛、吉田忠七の三人を選び、フランスのリヨンに派遣した。

この時、彼らが持ち帰った機械は一〇種に及び、その中に文様織機のジャカードがふくまれていた。

一八七三(明治六)年、ウィーンで開かれた万国博に政府もまた二四名の伝習生を派遣し、新しい技術の輸入に努めている。

この中に京都からは二名の織物関係者――伊達弥助、早川忠七を出している。

この時、伊達弥助はオーストリア式のジャカードを持ち帰り、襦珍緞子(じゅちんどんす)を案出した。

京都府では、殖産興業政策の一環として留学生の派遣にとどまらず、一八七四(明治七)年には留学生佐倉・井上の二名を中心に織工場を河原町二条下る一之船入町旧角倉邸跡に設こし、彼らが持ち帰った洋式織機による製織に着手させ、新織法の普及を図った。

この織工場は、一八七九(明治一三)年、織殿と改称され、わが国における有数の洋式機械採用の模範工場として京都のみならず、地方からも伝習生が派遣され洋式製織の普及に大きく寄与している。

ジャカード導入により技術面での飛躍的発展の端緒が開かれたのであるが、西陣機業の複雑な生産工程ならびに流通過程における仲買=問屋の介在、しかも伝統的なだけに因習にとらわれた経営者の体質改善がこの時期にはまだなされなかった。

さらに西陣機屋の総戸数四九九五に対して機台数八〇八一、すなわち一戸当りの平均機台数一・六台(明治一〇年の調べ)という零細な生産規模が近代化のテンポをゆるやかなものにした。

新しい技術の導入により新製法が案出され、明治一〇年代に入ると海外に広く輸出するまでに至るのであるが、松方蔵相の緊縮財政がとられた一八八一(明治一四)年以降、西陣機業全体が不況に襲われ一八八五(明治一八)年の生産額は、七九(明治一二)年の五分の一に落込み機数もまた八三三七台から三三三六台に激減するという大不況に陥った。

この頃の西陣織は、ともすれば粗製濫造の傾向がみられ、「興業意見」はこの傾向に対し強い警告を発している。

このような状況のなかから新しい気運が生じてくる。一八八七(明治二〇)年に設立された京都織物会社がそれである。

「規模宏大ナル撚料染工織業ノ工場ヲ建築シ、都テ西式ニ倣フテ之レカ施設ヲナシ……」と創立趣意書は述べている。

内貴甚三郎・浜岡光哲・田中源太郎ら京都の有力な実業家を役員にむかえ、荒神橋東詰に会社が建設された。

この時、洋式技術の普及に大きく寄与した織殿が、京都織物会社に払い下げられている。

これ以後、西陣機業にもマニュファクチュア的経営による会社企業が生まれ、力織機を採用する会社がしだいにふえてくる。

しかし、これが本格化するのは、第一次世界大戦後のことである。

ともあれ、京都織物会社の設立は、西陣機業全体を旧習から脱皮させ新しい発展を迎える画期的な出来事であった。

京焼

京都から産出する陶磁器には清水焼・粟田焼・信楽焼・楽焼などがあり、これらをまとめて京焼という。

江戸末期には、青木木米、仁阿弥道八、欽古堂亀祐、永楽保全などの名工を出し、京焼の第二の黄金時代と呼ばれる隆盛期を迎えている。

明治維新以後の京焼の歩みをつぎにみてみよう。

一八七〇(明治三)年、コパルトの輸入により新しい彩色技法が取入れられ、さらに一八七六(明治九)年には、西洋絵具が導入され京焼の色調に大きな幅をもたらしている。

これらの洋式技法導入には、京都府が設立した舎密局が中心となって行なっている。

とりわけ舎密局の教授として招聘(しょうへい)されたワグネルの果した役割は大きなものがあった。

西洋技法の導入と共に、一八七二(明治五)年、錦光宗兵衛、帯山与兵衛らが神戸の属留地に赴き、海外に販路を拡げている。

これ以後、粟田焼をはじめとする京焼の輸出が盛んになった。

一八八五(明治一八)年、仏式製陶機械を購入して京都陶磁器会社が設立されたが、海外市場を目的とする製品製造に主眼をおくこの会社は、販路の拡大が伴なわなかったがため経営が成りたたず、まもなく解散した。

翌年には、五条清水の製陶業者組合によって陶磁器集蒐場が設立され、京焼を展示し、その普及を図っている。

一八九四(明治二七)年、それまでの四つの組合にわかれていた同業者組合を統合して京都市陶磁器商工組合を結成、業界の質的向上を図っている。

一方、京都市は一八九六(明治二九)年、製陶技術の改良・指導機関として陶磁器試験場を五条坂に設立し、京都が生んだ名陶磁器の育成につとめた。

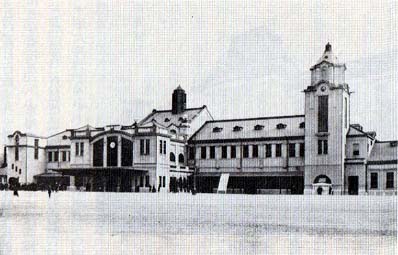

京都府庁 |

京都駅(大正3年改築) |

市政施行

京都に市制が施かれたのは一八八九(明治二二)年三月のことである。

最初は、普通市制が実施される予定であったが、にわかに東京市、大阪市と並び京都市もまた、「市長及助役ヲ置カス、市長ノ転務ハ府知事之ヲ行ヒ助役ノ職務ハ書記官之ヲ行フ」という「市制特例ニ関スル件」の適用をうけ、京都府知事直轄の特別市として発足することとなった。

中世以来の長い年月培われてきた京都の自治組織も、明治維新以後、何度かの改変により大きく変貌した。

とくに一八七八(明治一一)年に実施された郡区町村編制法により、京都市街区を上京、下京の二区に分け区長をおき、小区を組と改称して戸長をおいた。

この時、区は国の行政組織に組みこまれ戸長は行政事務を執行する半官半民的存在となった。

そして、国の監督・規制を強くうける特別市となるに及び、京都が誇る市民の自治組織がここに完全に崩壊してしまったのである。

これ以後、京都市民は普通市制の適用、市制特例の撤廃要求の運動を繰り拡げ、一八九八(明治三一)年六月、ようやく市民の要求が通り、同年九月三〇日をもって特例が廃止され、ここに京都市は自治体として新しい出発を始めるのである。

この時、京都の発展に尽力してきた実業人内貴甚三郎が京都市民の中から初代市長に選出されている。

この頃には、京都市の人口もすでに三〇万人台を突破している。

京都市の人口の推移をみてみると一八七二(明治五)年には二四万四八八三人であったが、これ以後も東京遷都の影響をうけ人口流出がみられ、一八七六(明治九)年の京都府戸籍掛の調査によると二一万六二三二人と減少している。

明治一〇年代に入り二三万人台に回復したものの増加は緩慢で、市制特例が実施された一八八九(明治二二)年、ようやく二七万人台となっている。

一九〇二(明治三五)年、京都市では市域に隣接する葛野郡大内村および京都駅周辺の字(あざ)東塩小路、西九条を市域に編入した。

この時、人口もまた三八万七○九六人と大幅にふえている。

明治末期から大正初めにかけて、西郷菊次郎市長のもとで推進された「道路拡築、電鉄敷設、上水道建設、第二疏水建設」という四大事業が完工し、近代都市として整備された時点で人口は五〇万台を突破し、一九一八(大正七)年、市域に隣接する一六町村――愛宕郡白川村・田中村・下鴨村・鞍馬口村・野口村・上賀茂・大宮各村の一部、葛野郡衣笠村・朱雀野村・西院村の一部、大内村・七条村・紀伊郡上鳥羽深草各村の一部、東九条村および柳原町がそれぞれ上京、下京両区に編入され、ここに京都市は市域を従来の倍近い六万〇四二九平方キロメートルに拡げた。

これにより人口もまた六六万八九三〇人とふえ、大都市として大きく飛躍するのである。

この後、京都市は一九三一 (昭和六)年に伏見市・嵯峨町・深草町・山科町をはじめとする一市二六ヵ町村を合併している。

この大合併により市域は従来の四倍以上にふえ、六大都市中最大の面積をもつ都市となった。

またあわせて人口も一〇〇万人台に達し、ここに名実ともに百万都市として発展していくのである。

top

****************************************

|