|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章

四章 ここから「戦争」が見える

1 東京国立近代美術館工芸館 top

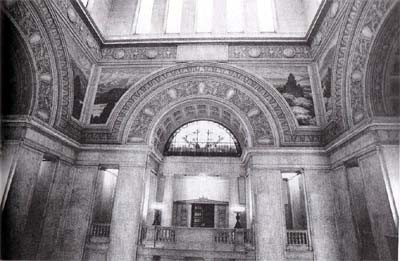

レンガ造りの建物はまことに美しく、印象的である。

浜田庄司、富本憲吉の作品をはじめ優れた工芸品の数々は素晴らしい。

関東大震災や太平洋戦争の空襲にも生き残って、ほぼ昔のままの姿をとどめているゴシック風のこの建物は、明治四十三(一九一〇)年、陸軍技師、田村鎮の設計で建造された、近衛師団司令部の庁舎であった。

「近衛師団」とは、天皇の護衛・儀杖(ぎじょう、儀式)の任務を持つ陸軍の師団のこと。

初めは一般の師団より給与が高かった。

元々近衛兵の兵舎は明治七(一八七四)年、北の丸に設けられた。

竹橋門内(今の毎日新聞社前にある現・竹橋より南にあった)に正門があったため「竹橋営所」と呼ばれた。 |

レンガ造りの近衛師団司令部庁舎。

現在は東京国立近代美術館工芸館。

|

同十一年八月、近衛砲兵大隊の兵卒が蜂起して隊長を殺し、参議兼大蔵卿(いまでいう大蔵大臣)の大隈重信邸に発砲し、近衛歩兵連隊に決起を呼びかけ、さらに赤坂の仮皇居に向かったが、鎮圧された。

これが、いわゆる「竹橋事件」だ。

蜂起の理由は、給料の減額、西南戦争の論功行賞の遅れに対する不満だったらしい。

後の研究では、自由民権運動の影響なども挙げられている。

明治維新で創設されたばかりの新しい軍隊による反乱は、新政府に衝撃を与えた。

五十三人を死刑に処すると共に、「軍人訓戒」を発して軍律を強化した。

忠実・勇敢・服従こそ軍人精神の基本であることを、陸軍卿、山県有朋の名で訓戒する内容だった。

これに続いて同十五年には、明治天皇によって「軍人勅諭」が公布された。

軍人としての心構えを述べ、天皇への絶対的服従を強調した。軍人はこれを暗記しなければならなかった。

勅諭は、太平洋戦争に敗れるまで、軍人にとって絶対的な存在であり続けた。

「竹橋事件」がここで起きたわけではないけれど、典型的な明治洋風建築であるレンガ造りの建物は、いろいろな歴史を物語ってくれるのである。

一時は取り壊されそうになったが、危ういところで保存され、国の重要文化財になっている。

建物も内容も実に素晴らしい。

歩いてすぐの国立近代美術館には、その日のうちなら同じ共通切符で入れるので、ぜひ行ってもらいたい。

案内

地下鉄東西線竹橋駅下車徒歩8分。

2 北白川宮能久(よしひさ)親王乗馬像

top

工芸館、すなわち旧近衛師団司令部庁舎の横に建っている銅像は、北白川宮能久親王の軍服姿だ。

日清戦争で近衛師団長として出征し、その後、日本の植民地化に対する台湾人の武力抵抗を制圧する軍の指揮にあたり、台湾で病没した。

日清戦争に勝った日本は、講和前に台湾に兵を上陸させ、遼東半島とあわせて、台湾・澎湖諸島の割譲を清国に要求した。

しかし台湾に住む人々にとっては、何の相談もない取引きだった。激しい武力抵抗が起きた。

その中で一八九五年、「台湾民主国」の樹立も宣言されたが、日本軍に武力制圧された。

条約上は割譲されたものの、支配下に置くため日本は軍政を敷き、次いで民政としたが、総督府総督は陸海軍の大・中将からとることとした。 |

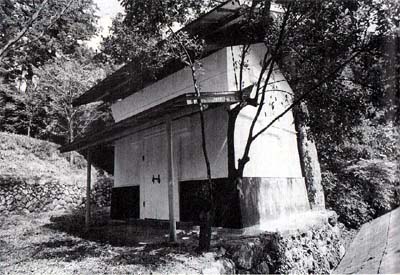

北白川宮能久親王の軍服乗馬像。

日清戦争後の台湾出兵で病没したとされる。

|

桂太郎、乃本希典、児玉源太郎らが任命された。

武力制圧のときの日本軍は、戦死百六十四人、病死四千六百余人で、親王もその一人だった。

遼東半島は、ロシアなどによる、いわゆる「三国干渉」によって、結局は返還したが、台湾は以来、太平洋戦争で日本が敗れるまで五十年間、「日本領」であった。

年配の人々が流暢(りゅうちょう)な日本語をしゃべるのは、歴史が今も尾を引いているからだ。

3 勝どき橋 top

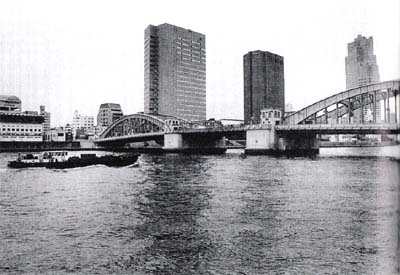

普段なんでもなく通りすぎている場所にも、戦争の歴史の影が尾を引いているいい例の一つは、「勝鬨橋」だろう。 「勝鬨」(かちどき)とは、勝った時にあげる、喜びの叫び声、のこと。

明治三十八(一九〇五)年一月、日露戦争の旅順陥落を記念して、京橋区の有志たちが渡し船の施設を作り、「かちどきの渡し」と命名して東京市に寄付した。

当時の人々の喜びようがわかるような名前だ。

今のあの橋は、昭和八(一九三二)年、東京港修築工事の一部として着工して同十五年に竣工した。

全長二四六メートル。中央部分それぞれ二十二メートルずつが、電動式でゆっくり跳ね上がる「跳ね橋」で、三千トン級の船が通れる仕掛けだった。

一日五回、二十分ずつ開いていた。

都電がこの上を通っていた時代もある。

戦後間もなくから昭和四十三年頃までのことだった。 |

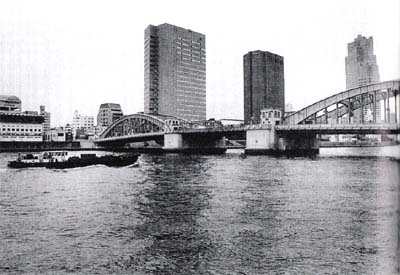

隅田川の河口にかかる勝どき橋。

写真の左すみの方に築地市場があったが、

豊洲に移転したので、現在、跡地の再開発中。

|

橋の中央部がゆっくりと下り切るのを、電車のなかで見ていた記憶がある。現在は開閉していない。

名前というものは、地名にしても橋の名前にしても、とても重要だ。名前が歴史を語っているのだから。

案内

地下鉄大江戸線かちどき駅からすぐ。またはJR新橋駅前から、築地中央市場、朝日新聞、国立ガンセンターを循環するバスに乗って市場前で降りて、早朝から昼すぎまで大勢の客でにぎわう場外市場をぶらついて、ちょっと足を延ばして橋まで行き、しばし川風に吹かれるのも楽しい。

地下鉄日比谷線築地駅・東銀座駅からでもいい。

4 都営住宅戸山ハイツ団地 top

ざっと三百年前、寛文から元禄にかけて二十七年をかけて完成した尾張侯の下屋敷のあった場所だ。

庭園が素晴らしく、水戸の偕楽園にも比べられるほどだったらしい。

いまは、都立戸山公園となっているほぼ真ん中あたりに、「箱根山」と呼ばれる丘が今もある。

その庭園時代の名残だという。標高四十四・六メートルだから、都心では最も標高の高い場所ということになる。

この辺り一帯、明治になってから陸軍の用地になり、陸軍戸山学校、陸軍幼年学校などが設けられた。

戦後団地の「草分け」的存在で、いまはとてもステキな住宅地になっている場所も、かっては軍人教育の「拠点」であった時代もあるわけだ。

案内

JR山手線新大久保駅下車徒歩12分。 |

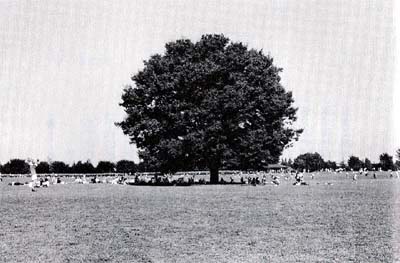

都心で一番標高の高い箱根山、二番目が市ヶ谷台。

どちらも陸軍用地だった。

|

5 靖国神社――遊就館(ゆうしゅうかん)

top

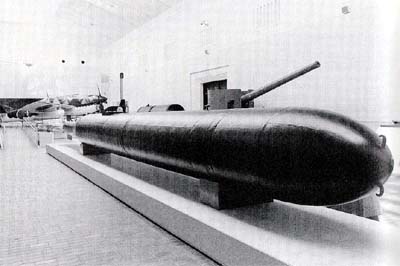

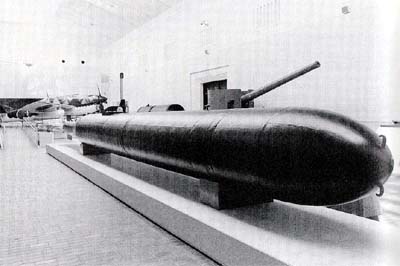

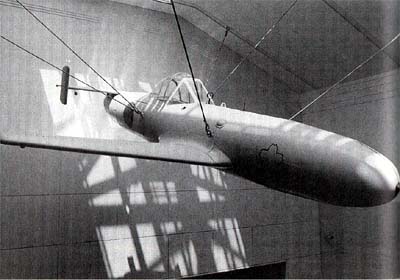

海軍の特攻兵器「回天」。「人間魚雷」と呼ばれた。 |

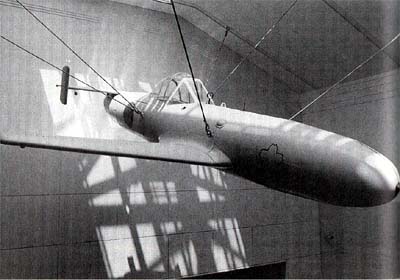

零式艦上戦闘機、通称「ゼロ戦」。

太平洋戦争開戦直前に開発された。 |

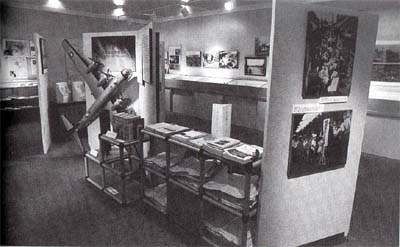

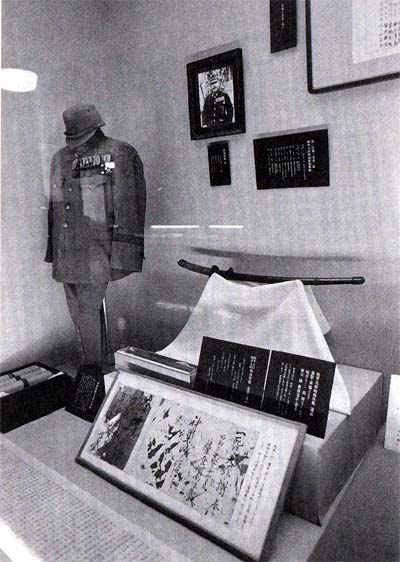

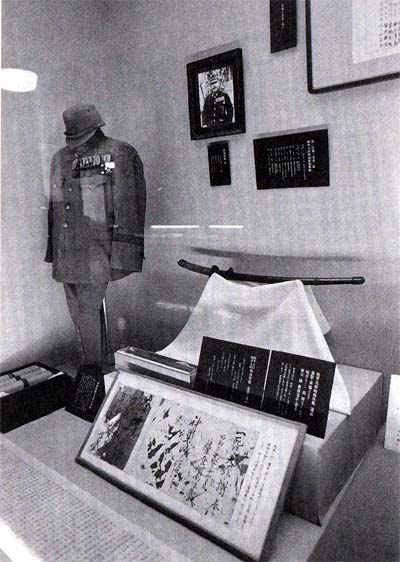

本殿に向かって右手にある、靖国神社の博物館を「遊就館」という。

明治以来の戦争に使われた、武器や軍服、戦死者たちの遺書など、数多くの資料が展示されている。

二〇〇二年、全面的に改装され、新館も増設されたが、あの太平洋戦争が昭和十六(一九四一)年十二月八日に始まって間もなくの頃、ここを見学した私の心に刻みつけられているのは、旧館の姿である。

「軍国少年」だった私は、ラジオの「大本営発表」に、思わず「バンザイ」を叫んだものだった。「大本営」とは戦争の最高指導部で、日々の戦闘の結果は、すべてここから発表された。

もちろん、言論の白由などというものは、ゼロだった。

大本営から発表されるものが、唯一の情報だった。ラジオの戦争ニュースは軍人がしゃべっていた。

新聞も大本営発表をそのまま載せていた。「皇軍またも大戦果」の大きな文字が新聞に毎日、躍(おど)っていた。

敗戦になってから国民は初めて知ったのだけれど、次第に負けがこんで苦戦になってくると、発表の多くはウソになっていったのである。

たとえば、戦争が始まって七ヵ月たったころあった「ミッドウェー海戦」の「大本営発表」は、「敵根拠地ミッドウェーに対し猛烈なる強襲を敢行すると共に、同方面に増援中の米国艦隊を捕捉猛攻を加へ敵海上及航空兵力並に重要軍事施設に甚大なる損害を与へたり」という内容だった。

日本軍の挙げた戦果は、「米空母二隻撃沈」「撃墜せる飛行機約百二十機」に対して、日本軍の損害は、「航空母艦一隻喪失、同一隻大破、巡洋艦一隻大破」「末帰還機三十五機」だった。

朝日新聞は「太平洋の戦局此一戦に決す」と解説して、日本の勝利をうだった。ところが実際は、「戦局」は日本がダメな方向に決してしまったのだった。

本当は、日本は、航空母艦四隻を失い、飛行機は三百二十二機を失う(児島襄『太平洋戦争』上、中公新書、など)大敗北だった。

このあと日本は、敗戦への道をひたすら歩むことになった。

「軍国少年」の私は、そんなことを知るよしもなく、ただ「大勝利」を喜び、学校の図画の時間には、「山本五十六・連合艦隊司令長官の勇姿」を描いていた。

「軍国少年」ではあったけれど、遊就館のなかを一人で歩くのは怖かった。

弾丸の跡のなまなましい戦死者たちの着衣などが、薄暗く静まりかえった館内に並んでいたからである。

いま思えばそこは、文字通りの遺品館という雰囲気だった。

飾りひとつない神社のような、素朴な、寡黙な厳粛さに、幼い私は心うたれていたのかもしれない。

二〇〇二年に全面的に改装されたいまは、ピカピカに明るくなった。資料は、スマートに、近代的に展示されて、雄弁に「靖国神社史観」を語りかけてくる。

遊就館と、新宿の都庁近くにある新宿住友ビル31階の「平和祈念展示資料館」を歩きながら、私は大いに考え、自問自答の論争をしている。

展示資料を、日本の進むべき方向、自分自身の生き方にからめて、どう読むかという問題。

あのような無茶な太平洋戦争に協力してしまった、新聞をはじめとする言論の無力さや本質を、元「軍国少年」、元・新聞記者として、今なお問いなおし続けなければならないという問題。

人それぞれ、自由に、自立に努めながら、考えるべきことはたくさんあるはずだ。

満州事変

日露戦争のあと、日本は満州で手に入れた利益の拡大を図ってきた。

一方、中国では、そうした外国勢力に抵抗する民族運動が高まって、日本との間に紛争が続発した。

満州駐在の日本軍である「関東軍」(日本が中国から無理やりに「借りて」いた遼東(ようとう)半島の地域を「関東州」といい、ここの守備隊を「関東軍」と呼んでいた)は、この民族運動を敵視して、勝手に謀略を重ね、満州の占領を計画した。

昭和六(一九三一)年、関東軍は中国軍を攻撃した。

この頃の軍は、テロによるクーデターを共同謀議している軍人を、軍法会議にかけるどころか、なだめながら説得し、酒食でもてなしたりするほど堕落していたという。

「日本陸軍は、それほど無法者集団化の兆を示していた」(猪木正道『軍国日本の興亡 日清戦争から日中戦争へ』中公新書)。

すでにテロの恐怖が日本社会を覆うようになっていた。

昭和五(一九三〇)年十一月、浜口雄幸(おさち)首相が東京駅のホームで狙撃されて重傷を負いしばらくして死去した。

翌年三月、十月には一部の陸軍将校によるクーデター計画が未遂に終った。

こうした空気の下で、関東軍は勝手に戦闘地域を広げ、政府はこれをひたすら追認する状態になっていった。

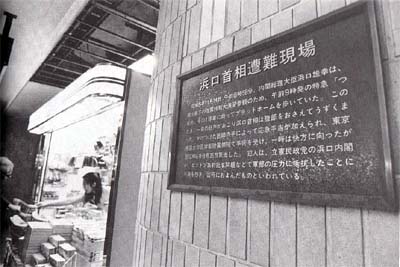

昭和七年三月、関東軍は「満州国」を発足させた。 |

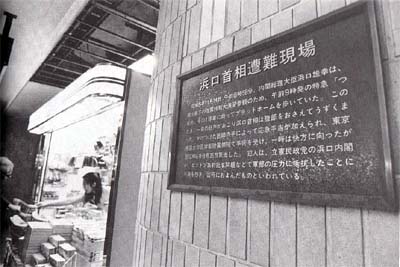

東京駅構内の浜口雄幸首相が狙撃された現場。

中央コンコースにある。

|

「こうして関東軍の謀略によって、一二〇万平方キロメートルの国土を有する、人口三四〇〇万人のかいらい国家が誕生した。 注目されるのは、満州事変の軍事行動がはなばなしく展開されるに伴い、多くのマス・メディアの論調は、戦時には権力者を支持するという原則に従って、関東軍を英雄視し多数国民も関東軍の決起を支持し始めたことである」(前掲書)。

同年五月十五日、海軍青年将校と陸軍士官学校生徒らが首相官邸、警視庁などを襲い、犬養毅首相を射殺した。いわゆる「5・15事件」だ。

目的は政府首脳、財界人たちを脅し、首都を混乱させて、軍の武力を用いて一挙に国家改造を実現することだった。

計画は失敗したが、政党政治は終りを告げ、軍部の発言権は増大し、国民もまた急進的な国家改造運動に共感を寄せたために、軍国ファシズムへの道を開くことになった。

この「満州国建国」が国際連盟で厳しく批判されると、日本は昭和八(一九三三)年、国際連盟を脱退した。

|

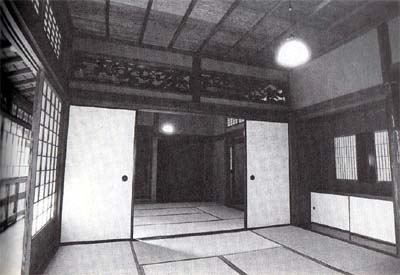

小金井公園の江戸東京たてもの園に移築保存されている高橋是清邸。

|

高橋是清邸跡地は、青山通りに面して緑多い公園となっている。

何も語らぬ銅像が行き交う人々を見つめ続けている。

|

さらに昭和十一 (一九三六)年二月二十六日、陸軍の青年将校が千四百余人の兵を率いて「挙兵」した。

内大臣・斎藤実(まこと)、蔵相・高橋是清(これきよ)たちを殺害し、国会、首相官邸などのある永田町一帯を占拠して、「国家改造」を要求した。

「天皇の兵」を勝手に動かした「反逆」である。天皇は激怒した。

しかし、軍の首脳たちの反応はいたって鈍かったし、それほどの責任も感じていないようだった。

陸軍大臣も初めは事件の首謀者たちに理解を示していた。

天皇に「反乱軍をすみやかに鎮圧するように」といいわたされて慌てたほどだったらしい。

「挙兵」は鎮圧されたが、陸軍の首脳は、天皇に背いたこの「2・26事件」を大いに「利用」して、陸軍が一体になって政策を遂行してゆく体制を固めた。

日本はこの事件以後、陸軍の思うがままに動かされるようになり、さらに「軍国化」して、戦争への道を転がり落ちてゆくことになる。

日中戦争

「日本陸軍の中には、満州に次いで華北をも日本の事実上の領土としようとする膨張主義の熱が冷めなかった。

出先の軍が既成事実をつくれば、東京の陸軍省も、参謀本部も、政府そのものも、これを追認する」(前掲書)

昭和十二(一九三七)年七月七日、盧溝橋(ろこうきょう)で日中両軍が衝突した。

一度は現地で停戦協定ができたのに、間もなく日本軍は華北で総攻撃を開始した。

日中戦争が、ついに始まってしまった。

初めは蒋介石(しょうかいせき)に率いられる中国軍との戦争だったが、やがて毛沢東(もうたくとう)に率いられる中国共産党軍が後方ゲリラ戦を展開するようになって、日本軍の苦しみは増すばかり。戦争は長期化、泥沼化していった。

日本国内では、国会は有名無実化(翼賛体制)され、すべてが戦争のために動員されるようになっていった(国民精神総動員運動、国家総動員法など)。 |

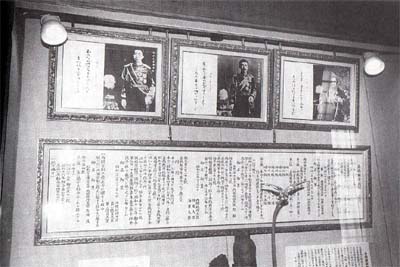

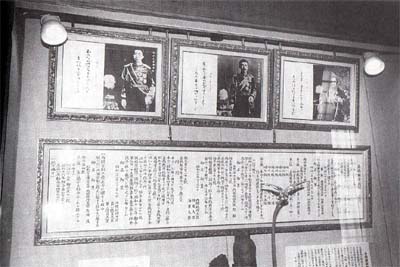

いずれも軍服姿の明治天皇、大正天皇、

昭和天皇の肖像写真(遊就館、改装前)

|

やがて軍は苦しまぎれに、東南アジアの資源獲得などを図るためにインドシナ半島へ進出してゆく。

一方で日本・ドイツ・イタリアの軍事同盟、いわゆる「日独伊三国同盟」を結んで、アメリカ・イギリスとの戦争に踏み切った。

太平洋戦争

昭和十六(一九四一)年、十二月八日(アメリカ時間七日)未明、ハワイの真珠湾(パールハーバー)に日本海軍航空隊が奇襲攻撃を仕掛けた。

日本軍は、真珠湾攻撃に先立つこと一時間二十分前に、イギリスの植民地だったマレー半島コタバルに上陸作戦を展開していた。

ハワイ攻撃は、日本側にとっては「奇襲」でも、やられたアメリカ側にすれば、「宣戦布告」のない攻撃。

「だまし討ちだ」とアメリカの世論は憤激した。

後にこの問題については、宣戦の翻訳が間に合わなかった、という説や、アメリカ政府は攻撃開始を察知していたのに、日本側から戦争を仕掛けたという「舞台」をつくって国民の戦意を高めようとした、そのために情報を握りつぶした、という説などが出た。

金鵄勲章(遊就館) |

ロケット特攻機「櫻花」。母機に吊るされて目標に接近した。 |

真相はともかく、日本軍は論理的に、「勝利」の確信を抱いて戦争を始めたのかといえば、いまの若い人たちには想像もつかないだろうが、そんなものは無いに等しかった。

「必勝の信念」だけはあったらしいけれども、「信念」だけで勝てないのは、サッカーだって野球だって同じ。

「見通し」にしても、南方の拠点と資源を確保して自給自足しながら戦う。

ヨーロッパ戦線でドイツが頑張ってくれればイギリスは脱落して、アメリカもやる気を失うだろう。

そうなれば、中立国に仲介してもらって、有利に戦争を終結させることができるだろう、という程度。

「これは“見通し”などというものではない。

相手の事情はあまり考えずに、精一杯自分に有利なように考えだした“見込み”にすぎない。

そんなあやふやなことで戦争ができるのか」

といったような意見が閣内にもあった(児島襄『太平洋戦争』上、中公新書、などによる)。

今の私は、よくいえばベンキョウ、普通にいえばウケウリでこんなことをいっているけれど、もちろん当時はそんなことは知るよしもない。

「勝った、勝った、バンザーイ」と叫んでいたのだし、ほとんどの大人もそんなもんだった。

「日本人の目玉は黒いから、遠くまで見える。夜の戦闘でも強いのはそのせいだ。

しかしアメリカ人の目玉は青いから、遠くまで見えない。

この戦争は勝つ」と大人に聞かされて、へえ、と私はすっかり感心したりした。

向こうにはレーダーというものがあるなんて知らなかった。

戦況はしばらくの間は威勢よくて、シンガポールやフィリピンを占領した。

しかし、開戦から四ヵ月後の翌年四月十八日には、航空母艦のアメリカ陸軍機が、東京、名古屋、神戸などを初空襲した。

そして六月のミッドウェー海戦で日本は致命的な敗北を喫し、戦局はもう取り返しのつかない方向へと進み始めた。

それでも、大本営の景気のいい発表を信じて私たちは、「バンザイ、バンザイ」を叫びつづけていた。

山本五十六(いそろく)・連合艦隊司令長官が戦死し、その後任もやがて戦死し、本土の私たちの暮らしも極度に悪化していった。

食べ物も衣料もなにもない。しょっちゅう停電になるし、燃料もない。

日本中が、アメリカの大型爆撃機による空襲の渦に巻き込まれていた。

東京、名古屋、大阪などの大都会に焼け野原が広がっていった。大勢の人が焼け死んだ。

家庭の燃料どころか、戦争の必需品であるガソリンもなくなって、戦闘機も飛ばせず、軍艦も動かせなくなっていた。

「行き」の燃料しか持たない戦闘機の「神風特別攻撃隊」(特攻)が組織されて、敵(テメリカのこと)の軍艦などに「体当たり攻撃」をした。

もちろん「体当たり」の瞬間、操縦していた人も死ぬのである。

この頃の新聞を縮刷版で読むたびに、いまでも私は胸が熱くなる。

東京大空襲・戦災資料センター(2002年開館)の展示。

写真の航空機は米軍のB29戦略爆撃機。

「超空の要塞」と呼ばれた大型の爆撃機で、高空から焼夷弾の雨を

降らせ、東京、大阪をはじめ全国の主要都市を焼き払った。 |

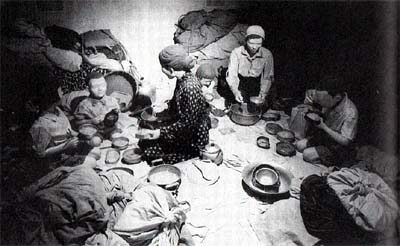

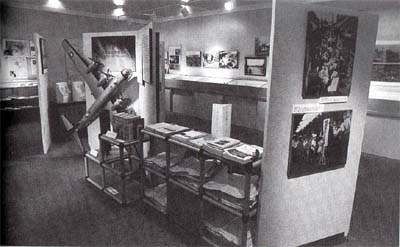

平和祈念展示資料館(2002年開館)の展示。

ここには戦後の外地からの引揚げやソ連抑留の苦難の様子が

展示されている。写真は旧満州(中国東北)からの

引揚船の船内での様子を証言にもとづいて再現したジオラマ。 |

私は毎日、ハダシで学校に行った。弁当箱を開けると、サツマイモが並んでいるだけ。

登下校の途中の農家の畑で、トマトやキュウリを「失敬」してかじっては、空腹を癒していた。

ヨーロッパではまずイタリアが敗れて独裁者ムッソリーニは民衆に殺され、ドイツもベルリンが陥落してヒトラーは自殺した。

日本の「頼みの綱」の同盟国はあっけなく消滅してしまった。

日本は、互いに戦争は仕掛けないという、「不可侵条約」を結んでいたソ連に、戦争を終らせるための斡旋(あっせん)を頼んだが、拒否された。

それどころか、広島に原爆が投下された二日あとの昭和二十(一九四五)年八月八日、ソ連は日本に宣戦を布告した。

日本はすでにメチャクチャに破壊されて、戦争の能力なんか完全に失っていた。

そんなところに一方的に攻めてくるのだから、私は子供心にも、「ソ連は、きたねえなあ! ヒキョウだなあ!」と感じたことを覚えている。

今もその気持ちは変らないけれど、ヨーロッパでアメリカ・イギリスなどの連合軍に加わってドイツと死闘を続けていたソ連に、「何とか助けてほしい」と頼んで、受入れてくれると信じていた日本の戦争指導者は、一体どんな精神構造だったのかな、とも考えてしまう。

ソ連は、日本の敵であるアメリカ・イギリスの仲間なのである。つまりソ連も「敵側」なのだ。「助けてくれる」どころか、ソ連の指導者スターリンは、「日本はドイツと共に侵略者だ」と演説しているのである。そのスターリンが助けてくれる、と本気に信じていたのだろうか。

私は、このガイドブックでは、私情を抑えて、淡々と「客観的」に案内役を務めるつもりなんだけれど、ひど過ぎることがあると、どうしても、つい腹立たしさや、疑問が口をついて出てしまう。

当然ながら、私とは違う意見、考え方の人も多いのだ。筆者は口を滑らせたな、とお笑いくださっても結構です。

この戦争で唯一国内で地上戦の戦場になった沖縄では、すでに十五万の県民が戦闘に巻き込まれて死んでいた。

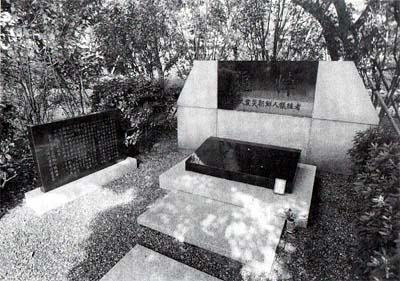

品川東海寺にある原爆犠牲者慰霊碑。

碑の両側に広島と長崎の被爆石があり、鶴の形になっている。 |

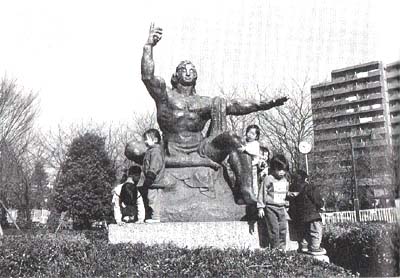

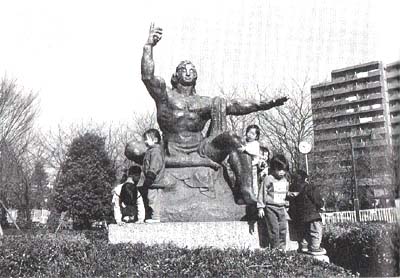

平和のシンボルとして三鷹市・仙川公園に建立された平和祈念像。

長崎の祈念像より小さいが近所の子供たちの

絶好の遊び場になっている。 |

広島に続いて、長崎に「新型爆弾」(大本営発表の言葉。もちろん原爆のこと。発表は、「相当の被害、詳細は目下調査中」たった)が落とされた。

防空総本部は、新聞・ラジオを通じて「新型爆弾に勝つ方法」として、軍服程度の衣類を身につけていれば火傷は防げる、屋外の防空壕に入る、ことなどを指示した。

私たちは、空襲のたびに、白いパンツや父のボロ白シャツを頭からかぶって、天井のない防空壕に逃げ込んだ。「白いもの」なら「新型爆弾」の「光」を反射するという指示もあったからだ。

ピカッと光ってドンと鳴った瞬間に、大勢の市民たちが、高熱に焼かれて何も残さずに消滅していることなど、その頃の私たちには知るよしもなかった。

昭和二十(一九四五)年八月十五日、日本は連合軍に無条件降伏した。日本は「必勝」であったはずの戦争に敗れ去ったのだ。

その日の正午、隣近所の人たちが、わが家の庭に集まってラジオの前に立った。国民は「重大な放送がある」とあらかじめ知らされていたのである。

日本の軍国主義をなくす、連合国が日本を占領する、戦争犯罪人を処罰するなど、連合軍側が出した条件(ポツダム宣言)を受入れると、天皇自らが国民に告げる「玉音(ぎょくおん)放送」(「玉音」とは天皇の声のこと)があったのである。

ラジオは雑音がひどかったけれど、みんな一生懸命に聞き耳を立てていた。

なんだかよくわからなかっだけれど、戦争が終ったことだけはわかった。

その晩から、空襲を恐れずに電灯もおおっぴらにつけられるようになっだけれど、停電ばかり。

小さな石油ランプの灯のもとで、サツマイモだけで米の入っていない雑炊(ぞうすい)をすすった。

満州事変から太平洋戦争が終るまでをひっくるめて「十五年戦争」といういい方がある。

このうち太平洋戦争の日本の死者は、三百十万人だった。

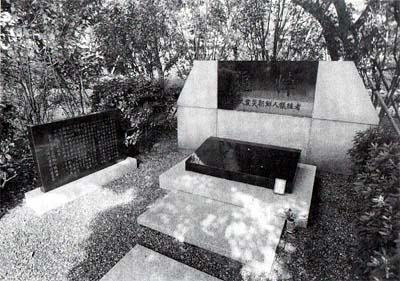

6 千鳥ヶ淵戦没者墓苑 top

千鳥ヶ淵戦没者墓苑。氏名が不明、遺族が不明などの

無名戦死者の遺骨九万数千柱が納められている。 |

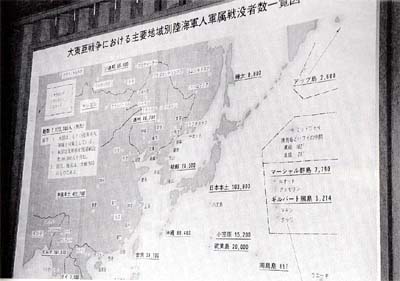

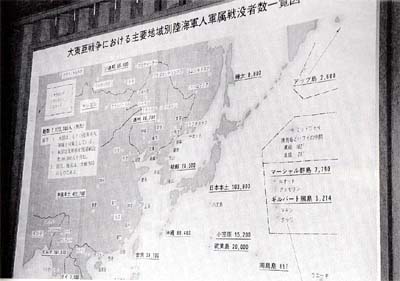

千鳥ヶ淵戦没者墓苑の厚生省による軍人軍属戦没者の数字。 |

皇居の緑と旧江戸城の白壁、それを取り囲むお堀の美しさは、世界の首都でも指折りのもの。

これがない東京を想像するとゾッとする。太平洋戦争に敗れて間もない頃、つい先日まで「神国・日本」を叫んでいた人をも含めて、誰もが「民主主義」を叫んだ。

そんなニワカ民主主義の風潮のなかで、「皇居なんて東京の真ん中の交通の邪魔者だ。つぶして道路にせよ」なんぞという、時局(じきょく)便乗の乱暴な主張を叫ぶ輩(やから)まで現れた。

戦争中に飛び交った「一億一心」というスローガンの全体主義的心情が、ただ裏返しになっただけだったのかも知れない。

占領軍を迎えて、便乗と迎合の動きが広がることは、このあと、「マッカーサー」の項で考えよう。

日比谷交差点から桜田門の警視庁前を過ぎて半蔵門に至り、半蔵濠に沿った千鳥ヶ淵公園をぶらぶら歩いて行くと、やがて英国大使館前に出る。

お堀はここでいったん途切れて、交差点をそのまま真っ直ぐ渡ると、お堀が「千鳥」の羽のように屈折した「千鳥ヶ淵」のほとりに出る。

その桜の木の並木の下をくぐるようにしてしばらく行くと、靖国神社にぶつかる。

日比谷からここまで、のんびり歩いて三十分ぐらい。とても素敵な散歩道である。

ことに桜の季節は、半蔵門から先、歩みはすべて桜の花の下にある。

千鳥ヶ淵公園で私は、テレビの突撃レポーターの草分けである梨元勝さんたち友人と、盛大なお花見の宴を張ったこともある。

新橋の繩のれん「なかた」のおかみさん心尽くしのトン汁が、春寒の夜にぴったりだったのを思い出す。

ただし、世の中、「花見だわっしょい」の騒ぎになっても、桜に対して屈折した思いを抱いている人もいる。

あの戦争中に、「桜のように潔く散れ」といわれて、大勢の兵士が戦場で散っていった歴史を今も忘れられない人々も多いはずだ。

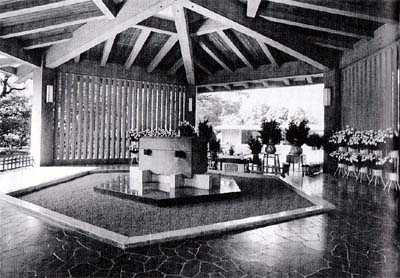

千鳥ヶ淵に出て、そのままお掘り沿いに右に回って行くと、そこが「戦没者墓苑」だ。国の無名戦死の墓で、もちろん無宗教。

六角堂の地下に、太平洋戦争の戦場から集められた遺骨約九万数千体が納められているのである。

昭和三十四(一九五九)年に竣工した。

案内

地下鉄半蔵門線半蔵門駅・九段下駅下車徒歩10分、同有楽町線桜田門駅からは少し歩く。

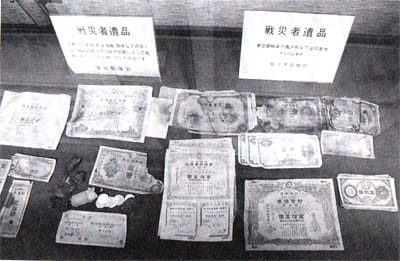

7 東京都慰霊堂 top

関東大震災と空襲による戦災犠牲者の遺骨が

東京都慰霊堂に納められている。 |

東京都慰霊堂。被服厰跡での震災犠牲者約4万人の遺体は、

十数日かかって露天火葬され、遺骨は山と積上げられていたという。 |

JR総武本線、地下鉄大江戸線の両国駅の周辺は、江戸東京博物館、国技館の相撲博物館をはじめ、江戸を想うにふさわしい旧跡が多い。

都の慰霊堂のある場所は、もとは幕府の御蔵屋敷だったのが維新後に陸軍省の用地になり、陸軍被服本厰が置かれていた。

大正十二(一九二三)年九月一日、関東大震災が起きた時、空き地になっていたために、家財道具を持った人々が殺到して、約四万人が焼死した。

私の母も火に追われて、この場所に逃げてきたが、すでに人で一杯で入れなかったため、上野の山に避難して助かった。

もしも母が被服本厰にいたら、今の私はいないことになったかも知れない。

被災から何年たっても、依然として救済されないままの人々が大勢いる現実を、私たちは直視しなければならないのである。

その意味で、東京都慰霊堂の持つ意義は、いままた新しい。

太平洋戦争が終ると、昭和二十六(一九五一)年、都内の戦災犠牲者の遺骨も安置して、東京都慰霊堂となった。

復興記念館には戦災の遺品なども陳列されている。

今の東京からは想像もつかないが、あの戦争の末期、米軍による空襲によって都内のあちこちは一面の焼け野原になった。

特に、戦争が終る五ヵ月前の昭和二十(一九四五)年三月十日の、いわゆる「東京大空襲」では、一夜のうちに東京の下町一帯を焼け野原にした。

二時間ほどの間に、死者で町や川が一杯になった。

米軍の「大型爆撃機B29」三百三十機余(いろいろな説あり)が、爆弾、焼夷弾をそれこそ雨のように落とした。

空襲は、そのあともさらにつづいた。

死者の多くは見分けようもないほどの無残な姿になってしまった。

一家全滅もあった。大半が無縁仏になった。一体、何人が死んだのか正確な数字は出しようもないが、

「三月一〇日の一晩で、ざっと一〇万人からの犠牲者が出たことは、ほぼ間違いないところだろう」

「結局一〇万人近い大部分の遺骨は、四七〇個の大壺に収め、東京都慰霊堂内の“昭和大戦殉難者納骨堂”に納められたままである」(早乙女勝元『東京大空襲−昭和20年3月10日の記録』岩波新書)

流朝鮮人犠牲者追悼碑。関東大震災の時、

言によって数多くの朝鮮人が虐殺された。

この痛ましい歴史を忘れぬための追悼碑が、横網町公園の片隅にある。 |

虐殺事件の現場のーつが荒川の木根川橋付近。毎年9月のはじめ、

在日の人たちが中心となって「朝鮮人殉難者慰霊祭」が行われている。

(京成押上線八広駅下車) |

案内

東京都慰霊堂、復興記念館・朝鮮人犠牲者追悼碑は、JR総武線、地下鉄大江戸線両国駅下車徒歩8分、横網町公園の中にある。

東京大空襲・戦災資料センターは、地下鉄住吉駅から徒歩15分。開館時間・休館日等は事前に問い合わせを。 公03-5857-5631

8 NHK放送博物館 top

NHK放送博物館には、玉音盤と昭和20年当時の

ラジオが展示されている。

敗戦前後

大正十四(一九二五)年、日本最初のラジオ放送局が開設されたのが、港区の北部にうずくまるようにして盛り上がる、標高二十六メートルの愛宕(あたご)山である。

江戸時代には山上から東京湾を一望できた景勝の地だった。愛宕神社のほかいくつもの石碑がある。

万延元(一八六〇)年三月三日、井伊大老を襲った水戸浪士たちの碑があるのは、浪士たちがまずここに集結したから。

この事件についてはすでに紹介した。

太平洋戦争が敗戦に終ったあと、尊攘義軍(そんじょうぎぐん)と称して大臣邸を襲った人たち十数人が、ここで自決して果てた弔魂碑などもある。 |

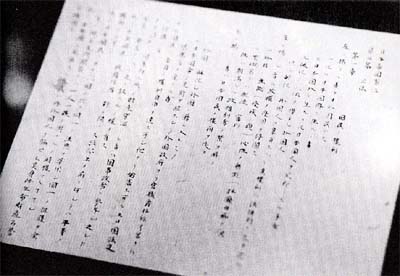

敗戦の日、官邸で割腹自殺した阿南唯幾陸軍大臣の

血染めの軍服と遺書(靖国神社・遊就館、改装前)。 |

旧・東京中央放送局のあった場所にいま建っているのがNHK放送博物館。放送の歴史がよくわかるように、実際に使われていた機材が陳列してあるが、その中で異彩を放っているのが、古ぼけた一枚の録音盤だ。

広島に原爆が落とされ、ソ連が参戦して、日本は崖のふちに立たされていた。

昭和二十(一九四五)年七月から八月にかけて、ベルリン郊外のポツダムで開かれたアメリカ・イギリス・ソ連の首脳会談で、すでに降伏しているドイツの戦後処理と、日本に対する降伏勧告などが話し合われた。

さらに中国も加わり、話合いの結果に基づいて、いわゆる「ポツダム宣言」が発せられた。

日本政府は、この宣言を受入れるかどうするかで、大混乱になっていた。

閣議の大勢は、もはや戦争を続ける力なし、という判断で、宣言を受ける方、つまり降伏に傾いていたが、阿南惟幾(あなんこれちか)陸軍大臣が強硬に反対した。

「一億、枕を並べて死んでも、大義に生きるべきである。

あくまで戦争を続けよう。本土決戦にも自信あり」というのだった。

つまり、本土決戦で日本国民は亡びるかも知れないが、アメリカにも損害を与えて、立派に戦ったということになるではないか、というわけだ。

こんな議論が行われているなんて、国民は全く知らない。

しかし、うっかり口に出したら憲兵や警察に捕まってしまうから、誰も黙っていたけれど、みんな、もうダメだ、と観念していたようだ。

降伏に断固反対する陸軍大臣の背後には、場合によっては、クーデターを起こして、天皇を脅してでも「戦争継続」の意見を通そうと図る軍人たちの動きがあった。

閣議は中々結論を出せない。その間に長崎にも原爆が投下された。

鈴木首相はついに、天皇の「ご聖断」を仰ぐことにした。

建前としては「立憲君主制」の「明治憲法」は生きているから、政治的決定は閣議が行うのであって、天皇自身が行うことはない。

しかし、「戦争継続派」がすごみをきかせているのでは、天皇ご自身の決断、つまり、「ご聖断」に頼る以外に道はないと、首相たち「和平派」は考えた。

首相、陸・海両相、などを前にして、天皇は、はっきりと「ポツダム宣言」を受ける考えを示した。

「本土決戦になったら日本民族は皆死んでしまうことになる。自分のことはどうなってもかまわない。

耐えがたいこと、忍びがたいことだが、この戦争をやめる決心をした」

しかし、この後も陸軍を中心にして、降伏反対の動きはつづく。クーデターによって天皇をおさえ、「ご聖断」を改めさせようとする計画まで作られた。

鈴木首相は、きわめて異例だが、天皇自身に「御前会議」を招集してもらって、もう一度、「ご聖断」を仰ぐことにした。

天皇の意見はかわらなかった。

「国民は何も知らないから動揺するだろうから、私が国民に呼びかけることがよければ、いつでもマイクの前に立つ」

その放送は十五日正午と決まった。十四日深夜、宮内省の奥深い天皇の執務室で、国民に「降伏」を告げる「お言葉」が録音されたのである。

一部の軍人は、この録音盤を奪おうとしてクーデクーを起こし、近衛第一師団長を説得しようと試みたが、聖断を理由に断られた。

一味は、師団長をその場で殺害すると、ニセの師団長命令を出した。このニセ命令によって近衛連隊の一部が皇居に乱入した。

しかし、冷静に天皇の判断を守ろうとする軍人もいたために、「録音盤」は、ようやくのこと、無事に放送局に入った。

クーデターの首謀者は自殺し、阿南陸軍大臣はクーデターの最中に、官邸で割腹自殺をとげた。

翌十五日朝から、ラジオは、「正午に重大ニュースがある」と繰り返した。そして、正午の放送が始まった。

ここに、戦争は終ったのである(『日本の歴史』25・太平洋戦争。林茂、中公文庫、などによる)。

私は埼玉のある町にいた。放送の時は、真夏の太陽がじりじりと照りつけて、入道雲が湧いていた。

全国的には霧雨のところもあったらしい。

その「録音盤」は、博物館の片隅でいま、静かに歴史を語っている。

案内

地下鉄三田線御成門駅、同日比谷線神谷町駅から徒歩10分。

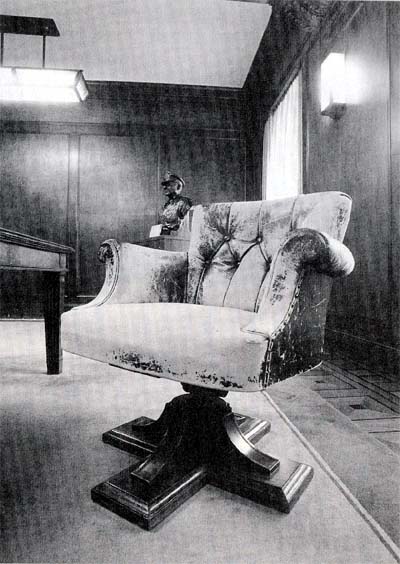

9 マッカーサー司令部――第一生命館

top

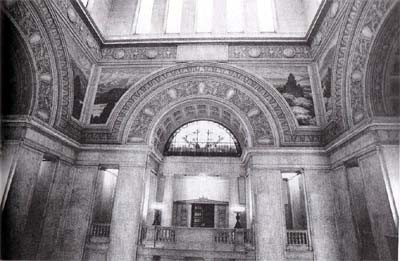

連合国軍総司令部(GHQ)になった第一生命館

昭和二十(一九四五)年八月三十日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが厚木飛行場に降り立った。

トウモロコシのキビで作った、将軍お好みのコーン・パイプを手に、拳銃一つ持たぬ丸腰で、何の飾りもない軍服をさらりと着こなした姿は、後に新聞の写真で見だけれど、その「さり気なさ」こそが、実は、この人物の得意の「演技」だったのである。

開戦の初期の頃、フィリピンにいたマッカーサー司令官は、日本軍の攻勢のため、オーストラリアに脱出した。

この時にはいた「名文句」が「アイ シャル リターン(I

shall return. 私は必ず戻る)」だった。

断固、フィリピンに帰って来るぞ、というわけ。

フィリピンは十六世紀末からスペインの植民地だった。

十九世紀後半、「独立の父」といわれるホセ・リサールたちの独立運動が起きた。 |

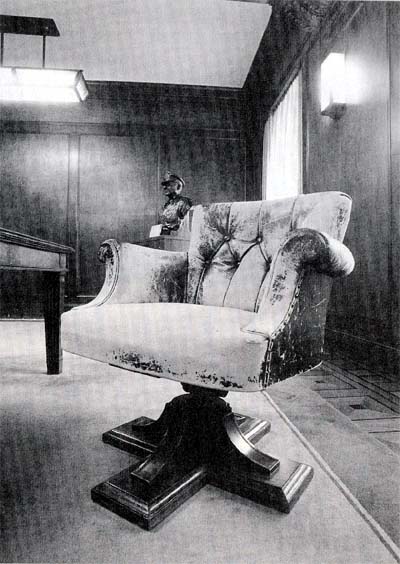

マッカーサーの座った椅子も机も当時のまま保存されている。

|

これにアメリカが介入して、スペインとの間で米西戦争になった。

一八九八年、アメリカの支援を受けた革命軍が独立を宣言した。

しかしアメリカは、グアム、プエルトリコと共にフィリピンの統治権をスペインから譲り受けた。

アメリカはフィリピンを植民地にしたわけだ。

これに革命軍が抵抗したため、アメリカ軍が弾圧して、アギナルド大統領を逮捕した。

この時の米軍司令官は、マッカーサーの父だった。父子二代にわたってフィリピンとの因縁は深い。

その一九〇一年から、日本軍が進攻するまでの四十年間、フィリピンはアメリカの植民地だった。

やがて反攻に移ったアメリカ軍は昭和十九(一九四四)年十月、フィリピンのレイテ島に上陸した。

マッカーサーは「私は帰って来た」と放送した。

フィリピンをはじめ、一時は勢いよく占領していったところを、次々に奪い返されていった日本はやがて降伏した。

厚木の陸軍飛行場に降り立ったマッカーサーは、いったん横浜に落ち着いたあと東京に入った。

今の日比谷交差点の近く、お堀に面した第一生命相互ビル(当時)が連合国軍総司令部(GHQ)になった。

このビルの一室に陣取ったマッカーサー連合国軍最高司令官は、占領下日本の「最高権力者」として君臨したのである。

その最も象徴的な「事件」は、昭和天皇のマッカーサー訪問だった。

九月二十七日、いまは亡き天皇は、アメリカ大使館に「最高権力者」を訪ねた。

その時の写真が新聞に大きく載った。天皇が礼服に威儀を正して直立しているのに対し、背の高いマッカーサーは平服で、しかも腰に手をあてて、いかにも寛(くつろ)いだ様子。まさに勝利者と敗者の姿だった。

日本政府はこの写真を掲載した新聞を発売禁止処分にしたが、GHQは処分の撤回を命令した。

マッカーサーが名実共に「最高権力者」であることを、日本国民に具体的な形で見せつけることになった「事件」だった。

占領を日本国民は、まことに静かに素直に受入れた。 |

連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー

|

連日の空襲で大都会は焼け野原になり、食うものも着るものも燃料も何もかも無い暮らしに、人々はくたびれ果てていた。

アメリカ軍が放出する食料や衣料品に日本国民は群がった。

言論や表現は、占領下ゆえの制限(たとえば占領軍を批判するようなことはできなかったし、広島・長崎の惨禍をありのままに伝えることはできなかったのだけれど)は結構あったにしても、ともかくも、自由になった。

歌やファッションなどに、アメリカ文化が勢いよく流れ込んできた。

「最高権力者」マッカーサーのもとに、ついこの間まで、「鬼畜米英」と叫んでいた日本国民から沢山の手紙が寄せられるようになった。

袖井林二郎氏の著書『拝啓マッカーサー元帥様・占頷下の日本人の手紙』(大月書店)は、歴史の断面、一つの日本人論として、まことに興味深い労作である。

占領軍総司令官として君臨したマッカーサーとその総司令部(GHQ)に、推定約五十万通の投書があった。

「世界史に数多い占領の歴史のなかで、外来の支配者にこれほど熱烈に投書を寄せた民族はない」(前掲書)

その手紙はアメリカに保存されている。袖井氏はその中から、様々な投書を紹介している。

「マッカーサー元帥ノ万歳ヲ三唱シ」で始まる手紙は、「元帥ノ御尊名ヲ松嘉佐卜」書けば、「千年モ万年モ動キナキ美シキ松ノ姿ガ表レテ」と持ち上げるのがあれば、「日本を属国となしくだされたく」と懇願するのもある。

アメリカに合併してくれ、と頼むのもある。

いわゆる庶民に限らず、様々な分野で指導的な立場にある、名の通った人々もまた同じようにお追従を書き、頼みごとを直訴した。

「あのような手紙を書く民族は、自分より劣っていると見なした人々に向かっては、傲然と胸をそらして見下すのではあるまいか」(前掲書の「私的なあとがき」)。

このような私たちの姿を、折りにふれて振返ってみなければならない。

あのバブルの頃、経済人たちが「欧米には、もう学ぶべきことはなくなった」と広言していた姿は、マッカーサーに対するお追従の裏返しにすぎないのだろう。

やがて、アメリカ対ソ連の「東西対立」の代理戦争である朝鮮戦争が始まった。

北朝鮮軍の側にはソ連・中国があり、韓国軍の側にはアメリカ軍を中心とする「国連軍」があった。「国連軍最高司令官」はマッカーサーである。

苦戦するマッカーサーは中国東北地区への爆撃、核兵器使用を主張したが、トルーマン大統領は「第三次世界大戦」に発展するような愚は避けた。

政府と対立したマッカーサー元帥は、即座にクビになった。

日本を支配する英雄であり最高権力者である人物が、大統領によって、アッという間にクビになる現実に日本国民はビックリ仰天。

なにしろ、ついこの間まで軍人に支配されて、政治家なんぞは無力の日本だったのだから。

軍部が政治に介入するのを防ぐために、軍部を軍人でない「文民」が制御する「シビリアン・コントロール(文民統制)」というものを、日本人は初めて経験した。

職を解かれてアメリカに帰国したマッカーサーは、「日本人の精神年齢は十二歳」と語ったり、議会で、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」という名文句を残したりした。

そのマッカーサーが権力を振ったGHQの部屋が今も、ほとんど当時のままに保存されている。

日比谷交差点に近いお堀端にそびえる旧・第一生命相互ビル(現・DNタワー、通称、第一生命館)である。

敗戦、占領という残念な歴史であっても、近代日本を考える上で避けて通ることのできない場所を、企業がこのように保存しているのは素晴らしい。

歴史と文化に対する高い見識あってのことと私は評価している。

案内

JR有楽町駅、地下鉄日比谷線日比谷駅下車すぐ。

10 東京裁判 top

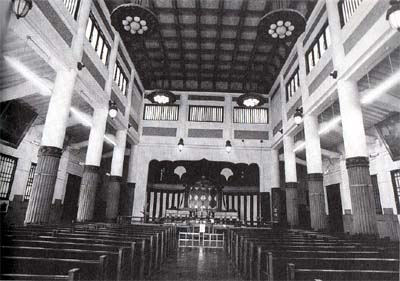

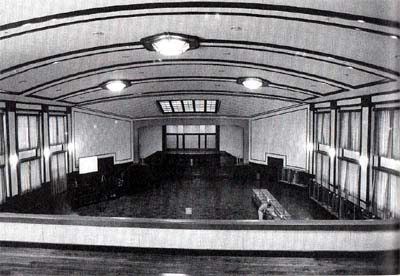

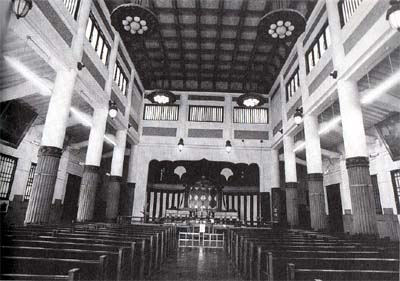

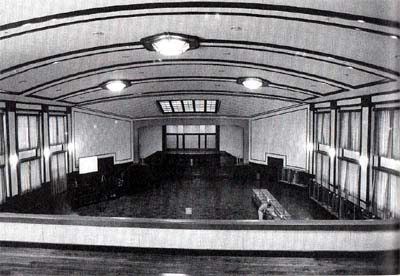

市ヶ谷記念館ホール。極東国際軍事裁判の法廷として

使われた講堂は、自衛隊市ヶ谷駐屯地の中に

「市ヶ谷記念館」としてほぼ忠実に再現され一般に公開されている。

六十階建ての高層ビルを中心とする、池袋のサンシャインシティのあたりに、かって東京拘置所があった。

マッカーサーの占領時代は「スガモ・プリズン」と呼ばれて、「戦争犯罪人」が収容されていた場所だ。

太平洋戦争が日本の敗戦に終ると、判事を出した連合国十一ヵ国は、日本の戦争指導者二十八人を戦争犯罪人として裁いた。

これが極東国際軍事裁判だ。略して「東京裁判」といっている。

この「戦争犯罪人」たちの収容されていたのがスガモ・プリズンだった。

やはり戦争に敗れたドイツの戦争指導者たちはニュルンベルクで開かれた軍事裁判で裁かれた。

「ニュルンベルク裁判」と呼ばれた。 |

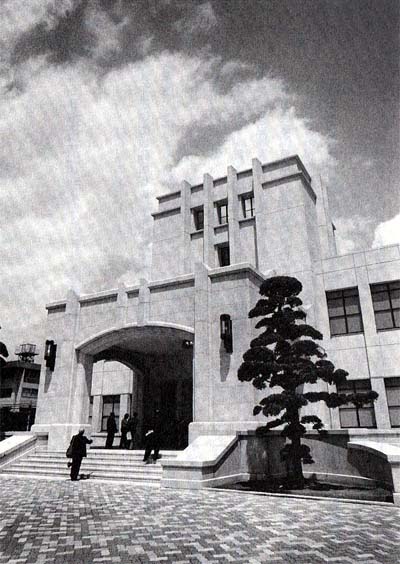

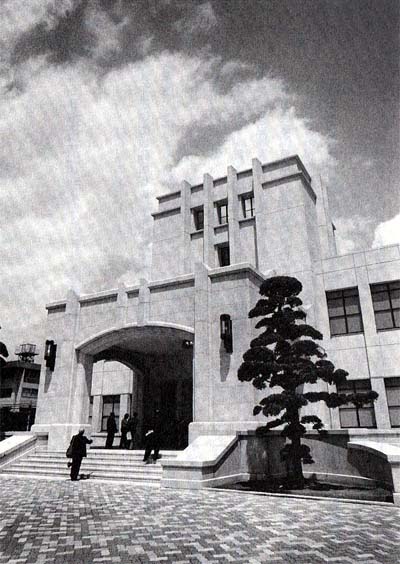

市ヶ谷記念館。帝国陸軍の中枢、士官学校、陸軍省、

参謀本部、大本営などに利用された建物。

見学は要予約(陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地広報室(03-3268-3111)。 |

日本の戦争指導者たちに対する起訴状は、「平和に対する罪」「殺人」「通例の戦争犯罪および人道に対する罪」など。

公開された裁判によって、それまで日本国民が全く知らなかった戦争の実態が、かなり明らかになった。

裁判中に死亡したり、精神異常で裁判を免訴になった三人を除く全員が、有罪の判決を受けた。戦争を始めた時の首相、東条英機など七人は死刑になった。

裁判が始まる前は、「昭和天皇」がどう扱われるかに国民の関心が集まっていたが、裁判の中心になっていたアメリカの考え方によって免責になった。

占領統治を円滑に行うために、日本国民の国民感情に配慮した結果だといわれている。

戦争に勝った国が負けた国を裁く軍事裁判に、そもそも法の下の平等がありうるのか、法と正義の名を借りた報復にすぎないではないか。

日本軍による虐殺をいうなら、広島・長崎の原爆攻撃、東京大空襲の「虐殺」はどうなるのか。

重大な問題をたくさん含んだ裁判だった。

朝鮮に対する日本の植民地支配も裁かれることなく終った。もしもそれを裁いたら、アジアの各地は、アメリカ、イギリス、フランスなどの植民地だらけ。自分たち自身をも裁かなくてはならなくなってしまうではないか。

裁く側にとって都合の悪いところは外した裁判でもあった。

しかし、欧米諸国がやっているから我々だってやっていいんだ、なんぞと小さく考えたくはない。

彼らがどうであろうと、罪をおかしていようと、私たちの問題は私たち自身のこととして考えたい。

日本の行った植民地支配や侵略戦争について、特にアジアの人々に対して心の底からおわびをしたい。

実は私は、あの東京裁判を傍聴したことがあるのだ。

法廷は、市ヶ谷の旧陸軍省の中の大講堂だった。

当時、小学生だった私は、亡父が新聞記者だったために手に入れた傍聴券を手に行列していた。

体の大きなMP(軍警察官)が身体検査をしていた。

私の番になるとMPは、私のわきの下に手を入れて、ヒョイと高く持ち上げて地面に下ろすとOKといった。

高く持ち上げられて仰いだ空の青さを今も覚えている。

子供心に、アメリカの人間の良き面と、「民主主義」のようなものを感じた瞬間でもあった。

サンシャインシティの古代オリエント博物館や市ヶ谷記念館を歩きながら、自分自身が、日本の現代の歴史の上を歩いていることを、時に意識してもらいたい。

案内

サンシャインシティはJR池袋駅、地下鉄有楽町線東池袋駅下車で徒歩。

市ヶ谷記念館は、地下鉄新宿線曙橋駅から徒歩5分、市ヶ谷駐屯地の薬王寺門より。

11 国会議事堂 top

桜田門前から間近に見える国会議事堂 |

国会議事堂の中央広間、ステンドグラスや装飾が美しい。 |

いまさらあらためて紹介するまでもない建物だけれど、そのまわりは中々いい散歩道だ。

歴史に思いを走らせながらのんびり歩いてみるのもいい。

マッカーサーによる占領がまだ続いていた昭和二十一(一九四六)年十一月三日、日本国憲法が公布された。

この憲法が、国民の代表者からなる国会こそ、国権の最高機関であり、ただ一つの立法機関であることを定めているのだ。

この議事堂のなかで行われていることが、はたして、この定めに恥じないものであるのかどうか、私たちは常に厳しく見つめていなければならない。

その意味でも国会議事堂は、一度は見学しておきたい。

意外に簡単に見学できることはあまり知られていない。

祝祭日、年末年始を除く月曜から金曜日までの午前九時半から午後四時まで。議事堂の裏手にある参観係の窓口で申し込む。

ある程度の人数がまとまるまで待つこともあるけれど、まとまらない場合でも案内の人がついて参観できる。

規則とエチケットを守らなければならないことはいうまでもない。

問い合わせは電話、03・5521・7445 警務部参観係

案内

地下鉄有楽町線・半蔵門線永田町駅、同丸の内線・千代田線国会議事堂前駅下車で徒歩5分。

12 あきる野市五日市郷土館 top

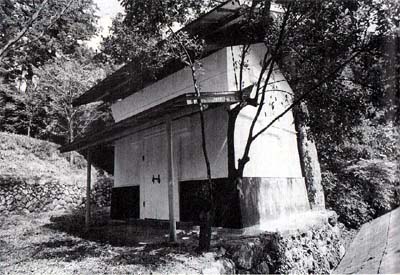

深沢家屋敷跡に残る白壁の土蔵、

この中から「五日市憲法草案」が発見された。 |

あきる野市五日市郷土館で目にすることのできる憲法草案の一部 |

都心の国会議事堂から急に、多摩の「あきる野市」の五日市にとぶ。

唐突のようだけれど、ここに今日の私たちの民主主義国家の「原点」があるからだ。

この郷土館だけを目当てに行っても、それだけの価値はあるし、ハイキングと組合わせれば一日を過ごすに絶好の場所である。

山と清流と、そして、私たちの先人が、自分たち自身で憲法を創造しようとした苦心の跡をたどることができるからだ。

JR五日市線の武蔵五日市駅を出て、右に少し歩くと警察署があって、そのすぐ裏手が郷土館だ。

このあたりの昔の暮らしを偲ばせるいろいろな道具は、素朴だけれど「力」に満ちていて美しい。

二階の特別展示室に入ると、「五日市憲法草案」のコーナーが設けられている。

明治のはじめごろ、全国的に自由民権運動が広がった。その中で、はやくから憲法の必要性が説かれていた。

国会開設運動の盛り上がりといっしよに、全国あちこちで「憲法私案」がつくられた。これを「私擬憲法」という。

これまでの調査や研究で、ざっと六十の「私擬憲法」が発見されている。もちろん、政府と官僚の側も憲法草案を考えていたが、民間のこの「私擬憲法」の方がはるかに多く、内容も多彩だった。

天皇・貴族院・衆議院の三者に主権があるとする案、議会主権説に立つ二院制案、君主権を制限して人権保障を強めた案などが主なものだった。

その中でも「五日市憲法草案」は、豊かな人権規定を持っている点で実に素晴らしかった。

自由民権運動は五日市でも盛んだったことは知られていたが、このような憲法草案まで作られていたことは、つい最近までわからなかった。

武蔵五日市駅と郷土館の中間あたりに西武信用金庫がある。そこを駅からすれば右に入ると、道は次第にゆるやかな上り坂になる。

きれいな流れの三内川に沿った道を、のんびり一時間ほど歩くと、道端に東照山真光禅院がある。

そのすぐ先の大内橋の右に、木造の立派な門がある。

ここが、「深沢家」の屋敷跡だ。門のくぐり戸からなかに入ると、すぐ右手に白い土蔵がそびえている。

昭和四十三二九六八)年の夏のことだった。

東京経済大学の色川大吉教授のゼミのメンバーがこの場所に集まった。

江戸時代後半から明治にかけて、この地域の名主や戸長であった山林地主の深沢家は、すでに町に出て、小高い場所にあるその屋敷跡には先祖代々の墓と、朽ちかけた土蔵が残るのみだった。

一行は、その土蔵のなかに眠る古い文書の調査にやってきたのだ。

多分、八十年は開けたことがないといわれる二階には、沢山の文書がつまっていた。

触ればボロボロになってしまいそうな行李のなかに、小さな風呂敷包みがあった。

なかから、法律を書き連ねた文書が出てきた。

初めは、明治の「大日本帝国憲法」を写しとったのだろう、ぐらいにしか思わなかった。

ところが、あらためて検討してみると、別の全く新しい憲法であるという衝撃的な事実に気がついたのである(『「五日市憲法草案の碑」建碑誌』同郷土館発行、の中の新井勝紘さんの文章による)。

初めは、当時、あちこちで作られていた私擬憲法の写しだと思われていたのが、実はここでのオリジナル、しかも全二百四条という長さであり、豊かな人権意識を盛り込んだものであることがわかった。

『建碑誌』(同郷土館で買える)には、その憲法草案の全文が収録されている。たとえば……。

四五 日本国民ハ各自ノ権利自由ヲ達ス可(べ)シ他ヨリ妨害スベ可(か)ラス且(かつ)国法之ヲ保護ス可(べ)シ

四七 凡(およ)ソ日本国民ハ族籍位階ノ別ヲ問ハス法律上ノ前二対シテハ平等ノ権利タル可(べ)シ

といった具合である。

「千葉卓三郎」という学校の教師を中心にして民権派のグループが討論して書き上げたものだった。

いまそれは、先人に対する敬意をこめて、「五日市憲法」と名づけられているのだ。

土蔵も保存されているし、「新憲法」について議論しあった時のメモなども郷土館で見ることができる。

四季折々の景色を楽しみながら、実に素敵な先人たちの憲法への思いを味わう、一日の旅を試みてみよう(この地城の旅には、東京都歴史教育研究会『東京都の歴史散歩』下、山川出版社が便利)。

屋敷跡の草地は、のんびり時をすごすに絶好の場所だ。春夏秋もいいけれど、冬もまた味わいは格別だ。

案内

五日市線武蔵五日市駅下車。あきる野市観光課の「散策モデルコース」のうち「深沢・樽コース」は、駅−5分−西武信用金庫手前右折−60分丿深沢家土蔵120分−南沢林道−30分−樽沢林道−30分−金比羅山145分−駅。

13 「五日市憲法」と「日本国憲法」を結ぶ線上の場所を歩く

top

いま何気ない表情をして、多くの人々を送り迎えしている場所も、様々な歴史を秘めた場所であることを知りたい。

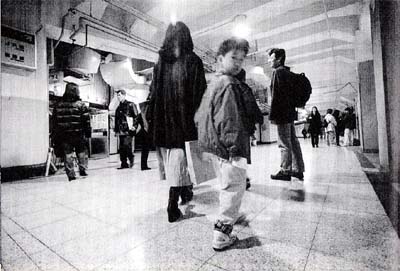

たとえば、上野駅の地下鉄に通じるあたりの地下道。

あの戦争が終ったころ、地下道は、空襲で親を失った大勢の子供たち、いわゆる「戦災孤児」たちの寝ぐらたった。

道の真ん中をほんのわずかに残して、地下道の壁際には孤児たちが寝そべっていた。

ボロボロの衣服に、あかで真っ黒になった顔と腕。私も子供で、腹はすかしていたけれど、はるかに恵まれた暮らしをしていた。

なにかの折りにそこを通らなければならなかった時の、恐ろしさを、後ろめたい思いととも

に覚えている。飢餓のなかを生き抜くことができたならば、あの子供たちも私と同じぐらいになっているわけだ。

今も私は、地下鉄に乗換えるために地下道を通ると、きまって、あの光景を思い浮かべるのだ。 |

戦災孤児たちの寝ぐらだった上野駅地下道。

|

日比谷公会堂で演説していた社会党の委員長、浅沼稲次郎が右翼の少年に刺し殺されたのは、昭和三十五(一九六〇)年十月十二日のことだった。

その年は日本とアメリカの新・安全保障条約(安保)に反対するデモが連日のように国会議事堂を取り囲んでいた。

六月十五日、全学連(全日本学生自治会総連合)主流派が国会へ突入しようとして警官隊と衝突した。

東大生、樺(かんば)美智子さんが死んだ。

浅沼委員長は、この時期、「安保反対」闘争を進めていて暗殺されたのだった。

その社会党もやがて名前を変えて、消えてしまったのである。

立川基地は返還後、昭和記念公園となった。

巨木のまわりに平和な光景が広がる。 |

在日米軍の司令部が置かれている横田基地。

大型の輸送機が翼を休めていた。 |

| 返還された立川基地と、強化された横田基地はわずか5キロしか離れていません。 |

中央線立川駅からすぐの、国営・昭和記念公園も、歴史を秘めた場所。

旧・日本軍の飛行場から、戦後はアメリカ軍の飛行場になり、昭和三十(一九五五)年には「立川基地拡張計画」が進められた。

この時、地元の農民を労働者や学生たちが支援した反対運動が激化した。「砂川闘争」だった。

アメリカ軍は計画を止め、十数年後には日本側に返還になった。その一部が、今の公園なのだ。

JR八高(はちこう)線東福生(ふっさ)駅の近くに広がるのは米軍・横田基地。

元々は多摩陸軍飛行場だったが戦後にアメリカ軍が使用するようになり、昭和二十五(一九五〇)年の朝鮮戦争の時に機能が拡大された。

沖縄の嘉手納(かでな)基地と共に米軍の重要基地だ。

べトナム戦争の時は、戦死した米軍兵士の遺体が毎日のようにここに運び込まれていた。

などといろいろ記してくると、どこにも歴史があるのだなあ、という思いしきりだけれど、たとえば「砂川闘争」のころ私は、早稲田の学生だった。

教室の仲間は毎日のようにみんなで砂川に行っていた。

授業は「自然休講」になってしまう。私は、これ幸いとばかり、グラウンドに行ってサッカーボールを追っていた。

闘争なんかになんの関心もなかった。

そんな人間が、いまになって「歴史、レキシ」だなんて言い募(つの)るのは、ただのコッケイかも知れない。

図々しくいうなら、だからこそ、へえ、そんな歴史があったのかと、あらためて認識しなおそうという気になっているのだ。

top

****************************************

|