|

****************************************

Home

(新版)観光コースでない東京――『江戸』と『明治』と『戦争』と

(文:轡田隆歴史 写真:福井理文 )

1 はじめに

2 あとがき

一章 東京で「江戸」をさがす

二章 「明治」と「戦争の神々」を歩く

三章 文化の散歩道

四章 ここから「戦争」が見える |

轡田隆史(くつわだ・たかふみ)

1936年。東京に生まれる。早稲田大学政治経済学部卒業。

朝日新聞東京本社社会部員、デスク等をへて論説委員となり、1989年より96年まで8年間。夕刊コラム「素粒子」を執筆。99年3月、朝日新聞社を退社、同年4月よりテレビ朝日のコメンテーターを勤める。日本大学法学部非常勤講師、日本記者クラブ、日本ペンクラブ、日本エッセイストクラブ、日本山岳会会員。著書:『「考える力」をつける本』(三笠書房)他多数。

福井理文(ふくい・りぶん)

1957年、東京に生まれる。東京理科大学中退、現代写真研究所卒。フリーランス・カメラマン。著書:「東京の山里に生きる・中学生の四季」『観光コースでない韓国』『目で見る・出版ジャーナリズム小史』(高文研)、「高校生紳士録」(私家版) |

|

|

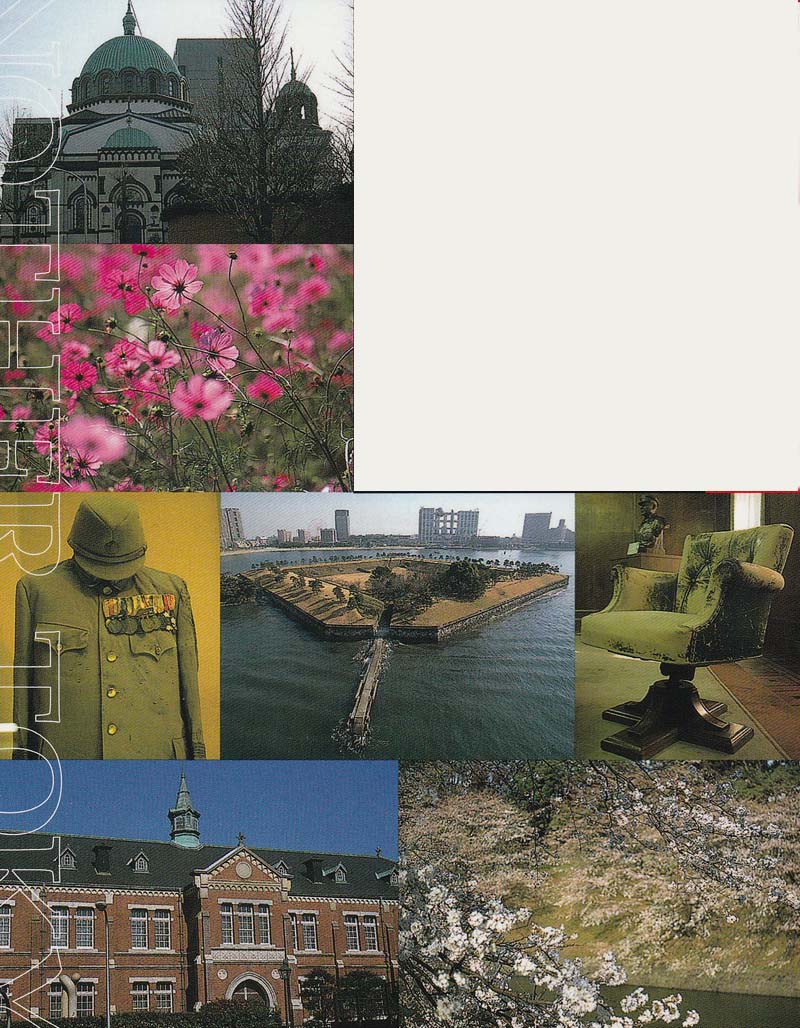

表紙の写真拡大図

|

1 はじめに top

東京港を大きくまたいでいる「レインボー・ブリッジ」が、次第に橋らしい形を整えてゆくのを、毎朝眺めながら暮らした時期がある。

「昭和天皇」がお亡くなりになった年の昭和六十四(一九八九)年一月から八年間、私は朝日新聞夕刊一面の下のほうにあった、横長の小さなコラム『素粒子』を一人で執筆しつづけていた(私が引退して、後任の論説委員と交代したあと、コラムは場所と字数がかわった)。

築地の社屋の六階にある、論説委員室の東南の角に私の机があった。

イスに腰掛けたままクルリと回ると、視野いっぱいに港の景色が広がった。

*

橋はまだつながっていなかった。

両端の橋脚から中央に向かって、毎日少しずつ橋桁が延びてゆくのを、ボンヤリ眺めながら、さあ何を書こうかと考えていたものだ。

橋桁は延びてゆくにしたがって、虹のような大きなカーブを、ゆっくりと宙に明らかにしていった。

やがてそれは真ん中で結び合わされた。

まるで、両岸から二人の人間がそれぞれに手を延ばし合って、しっかりと握手をしたような感じだった。

歴史が姿を現す瞬間というのは、たとえばこんな風な具合なんだろうかと、心ときめくものを感じた。

江戸から東京へ。江戸時代から明治へ、さらに、大正、昭和へ、そして平成へ。

歴史はこの橋のように、ゆっくりと勣いて、ある時は激しく延び、ある時は止まったりしながら流れてきた。

イルミネーションで美しく輝く橋の全体像を眺めていると、まだ未完成の、つながっていなかったときの姿は、もう思い浮かべるのも難しくなっている。

かって何もなかった虚空にいま橋がかかっているのは、何か不思議な光景だ。

見つめていると、妙に想像力が刺激されるのは、変化を、ずっと眺めてきたせいだろうか。

*

想像力を働かせてゆけば、何もない空間に、私たちは、私たち自身の「橋」をかけることができる。

東京のあちこちで、現在と過去の間に、想像の「橋」をかけてみよう。

歴史は、ただの過去ではない。過去を自分の心に引き寄せた時に、歴史が見えてくる。

にぎやかに人や車の行きかう銀座や新宿や渋谷や池袋に立って、ここが、大昔は一面の草深い原野だったり、森であったことを、想像してみよう。

刀や槍を持った武士たちが往来し、商人たちが、金や銀の貨幣を用いて、にぎやかに商売をしている光景を想像してみよう。

アメリカ軍の爆撃機が空高く飛んで、ばらばらと爆弾や焼夷弾を落として、東京中が真っ赤に燃え上かっている光景を、想像してみよう。

そんな昔のありさまを、生きいきと思い描いてみるのは、そう簡単なことではないけれども、歴史について少しでも知っていれば、いま目の前にある、にぎやかな東京の姿のうしろに隠れてしまっている、もう一つの東京が、たとえボンヤリとであっても見えてくるはずである。

いや、一つどころか、もっともっと、いくつもの東京の歴史が見えてくるだろう。

東京を歩きながら、想像力によって、さまざまなことを「発見」する。歩く、とは、考えること。

いろいろな、知的な楽しみ方の、一つの方法なのだ。

この案内書が、現在と歴史の間に、あなたと歴史の間に、あのレインボー・ブリッジのような「橋」をかけるのに、少しでも役に立てばうれしい。

2 あとがき top

まずはじめに大きな声でいっておきたいことがある。

『千代田区史跡散歩』にはじまって『江戸川区史跡散歩』に終る全二十三巻の『東京史跡ガイド』(学生社)シリーズがなければ、私はこの本を書けなかった。

私が初めてこのシリーズの世話になったのは、もう二十年も前の社会部記者時代だった。

東京であれこれ書くには、東京の歴史を知らなければ話にならない。

たとえ歴史に関係のないことを書くような時でも、その背景にはかならず歴史が潜んでいる。

たとえば、「銀座」について簡単に記すにしても、銀座の歴史を知らないのと、知っているのとでは、文章に差が出る。

その差は、読む人には気づかれないかも知れないが、書いている自分自身は落ち着かない。

だから、このシリーズにはひんぱんに世話になった。

今度この案内書を作るにあたって、まず手にしたのは当然ながらその昔なじみだった。

以前のままの版でも立派なものだが、新しい版が出ていた。うれしかった。

大勢の郷土史家や、その道の専門家、ベテランが実に細やかに記述して下さっている各ページを熟読した。

私の文章は、そのなかのサワリだけを失礼にも抜き書きしたようなもの。

もっと詳しく知りたい人は、ぜひシリーズを直接手にしていただきたい。

また縮刷版『江戸学事典』(弘文堂)にも大変お世話になった。

それ以外にも、沢山の本から引用させてもらった。

まことに勝手な引用の仕方で、原文の持ち味や意味を損ねていなければいいのだけれど、大いに不安だ。

いちいちお名前は挙げませんが、お礼とお詫びを、ここに合わせてしておきます。

写真の福井理文さんには、ご迷惑をおかけした。

写真はとうにできあがっていたのに、私のほうが遅れに遅れて、今になってしまった。

折角お撮りになったものを、私の恣意的な文章のために割愛していただいたもの多数にのぼる。

お許しください。

高文研の梅田正己代表、同社スタッフのみなさんにも、遅れてご迷惑をかけた。

内外ともに、お詫びすることばかりです。

一九九九年三月

四十年暮らした朝日新聞を去る日の前日の「桃の節句」に 轡(くつわ)田隆史

【新版】追記

あたりまえのことだけれど、大都会は巨大な生き物だということがよくわかった。

本書初版の発行から五年、この間、もちろん部分的にだが東京は激しく変った。

たとえば「肉弾三勇士」の銅像と墓のあった港区愛宕の青松寺周辺(二章6)。

再開発で景観は一変し、青松寺自身も立派な建物に変っていた。

幸い三勇士の銅像は、場所は移されたが健在だった。

地下鉄は大江戸線が開通した。本書に取上げた下町一帯の旧跡は、この大江戸線が便利なところが多い。

各項文末の交通案内には、この大江戸線の駅名を加えた。

第Ⅳ章、靖国神社・遊就館の項では、写真をかなりさしかえなくてはならなかった。

二〇〇二年、遊就館が全面的にリニューアルされたからだ。

そのため、福井理文さんには改装後の新たな展示を改めて撮影していただいた。

その他この五年の間に、新宿には平和祈念展示資料館が、江東区には東京大空襲・戦災資料センターが設立された。

いずれも福井さんに足を運んでもらい、一点ずつだが写真を掲載した。

日比谷の第一生命館には第二次大戦後に日本を占領した連合国軍最高司令官マッカーサーの執務室が当時のまま保存され、申し込めば見学することができたが、例の「9・11」以後、「テロヘの警戒」からそれができなくなった。

こんなところにも、時代は鋭く影を落としているのである。 (2004・8・6 轡田隆史)

top

****************************************

|