|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章

二章 「明治」と「戦争の神々」を歩く

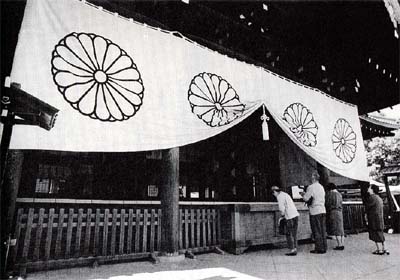

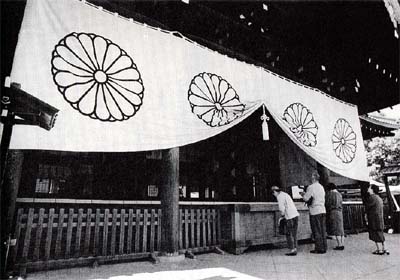

1 靖国神社 top

靖国神社拝殿 |

靖国神社大鳥居の前にそびえ立つ大村益次郎の銅像。 |

九段の靖国神社の大鳥居をくぐると、すぐ目につくのは、高々とそびえ立つ大村益次郎の銅像だ。

読書と「想像力」によって、ヨーロッパの近代的軍事知識を身につけた人物。豆腐が大好きな人でもあった。

長州(山口県)の農村の貧しい医者の家に生まれ、大阪の大蘭学者、緒方洪庵(おがたこうあん)の蘭学塾「適塾」(てきじゅく)で、オランダ語と医学を学んだ。

ペリー来航(一八五三年)後に宇和島藩に迎えられて、西洋の兵書の翻訳や軍艦の製造を指導した。

この人の生涯を描いた司馬邃太郎さんの小説『花神』(新潮文庫)によると、戦争で兵をどう動かすかを記したオランダの本を読みながら、益次郎の頭の中には、その動きが、スクリーンに映し出されるように見えたらしい。

やがて幕府の学者になり、さらに故郷の長州藩に戻って兵学を教えた。

徳川幕府にそむいたという理由で幕府軍が長州を侵攻してきたとき、長州軍を指揮してこれを敗走させた。

長州という狭い世界だけにこもらない、開けた知識人として、藩の軍制度を改革し、ヨーロッパの新式の銃砲を装備しようと努力したからだ。

益次郎の属する長州藩は、外国人を排斥する「攘夷」の藩だったのに、実際の行動力の方では「外国」式を取入れていた。

やがて明治新政府の軍事指導者となった。「戊辰戦争」では、「上野の山」の彰義隊(しょうぎたい)を破る戦功をあげた。

しかし、武士だけが武装することができ、戦争は、支配者である武士が執り行うものであった伝統を捨てて、だれでも兵士になって武装できるようにした益次郎の改革は、武士層の特権を奪い、西洋かぶれをあおる、と攘夷派の反感を買っていた。

明治二(一八六九)年九月、自分と同じ長州藩の不平分子に襲われて負傷し、やがて死んだ。

司馬さんの小説『花神』によると、大阪の宿で湯豆腐をつついていたときに斬り込まれたらしい。

日本軍制の創設者として、明治二十六(一八九三)年、この銅像が建てられた。

「想像力」で洋式軍隊を創りあげた益次郎だったが、「かれが作った日本の軍隊が、その後海外にまで出てゆくという意外な歴史の結果を想像することはできなかった」(『花神』)

この大村益次郎の銅像の立つ靖国神社は、もとの名前を「東京招魂社」という。

昔の暦でいえば、「戊辰」(ぼしん)の年にあたる一八六八年の一月の「鳥羽・伏見の戦い」に始り、翌年五月の「五稜郭(ごりょうかく)の戦い」(箱館〔函館〕戦争)に終った、一年五ヵ月にわたる戦争を「戊辰戦争」と呼ぶ。

新政府の軍隊(「官軍」)に対して、旧・徳川家の人々や、幕府の存続を主張した一部の藩の人たちが抵抗して戦ったこの内乱では、多くの戦死者が出た。

そのうち政府軍の死者の霊をまつったのが、この招魂社だ。のちに、幕末の「安政の大獄」などで死んだ志士たちの京都招魂社の祭神、さらにその後の戦争の戦死者の霊を、合わせまつって靖国神社となった(一八七九年)。

陸・海軍省が管理して、神社の最高責任者である宮司は陸軍大将だった。つまり、国の神社である。

しかし、太平洋戦争が敗戦に終り、新しい憲法が政治と宗教の分離(政教分離)を定めて、靖国神社は「国の神社」であることから離れて普通の宗教法人になった。

憲法は、信教の自由を保障し、国・地方公共団体が、特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動をすることを禁じている。

二百五十万柱(柱、とは神を数える単位)の祭神をまつっている。

古くは「戊辰戦争」の「官軍」の死者だが、満州事変から日中戦争・太平洋戦争の終るまでをひとまとめにしていう、いわゆる「十五年年戦争」の戦死者が圧倒的に多い。

太平洋戦争が終ると、アメリカ、ソ連(当時)、英国などの連合国軍側は、戦争を始めた時の首相だった東条英機・元陸軍大将など二十八人の「戦争指導者」を「戦争犯罪人」(戦犯)として、軍事裁判にかけた。

このうち七人が処刑された。この人たちもまつられている。

しかし同じ戦争による死者であっても、広島・長崎の原爆の死者や空襲の死者、あるいは、太平洋戦争で唯一、国内で地上戦の戦場になった沖縄県の県民の死者約十五万人などはまつられていない。

案内

靖国神社は、地下鉄東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅から歩いてすぐ。

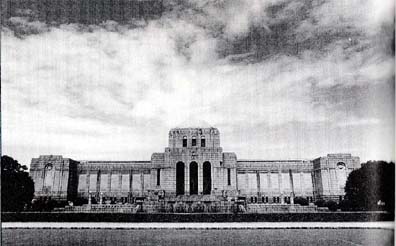

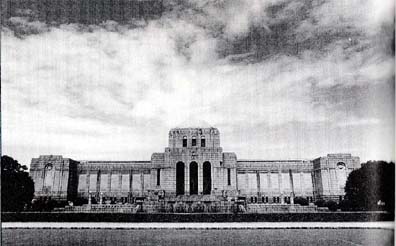

2 聖徳記念絵画館 top

|

明治天皇とその時代の歴史を絵画で伝える「聖徳記念絵画館」

|

多摩市聖蹟記念館には明治天皇の騎乗像が展示されている。

明治天皇はこの地にたびたび鷹狩りや野点(のだて)に訪れた。

「聖蹟」の名の由来である。

|

サッカー、ラグビー、野球、ジョギングなどで、明治神宮外苑には、いつも元気な歓声が上がっている。

その一角にそびえるのは、聖徳記念絵画館である。

在位四十六年におよぶ明治天皇の業績を、絵画で示している記念館だ。

静かな館内に入ると、延べ二百五十メートルの壁面に、縦三メートル、横二・七メートルの絵画八十枚が、年代順に展示してある。

嘉永五(一八五二)年九月二十二目の生誕から、大正元(一九二一)年九月十三日の「大葬」まで、様々な場面が、荘重な筆づかいで描かれている。

「大政奉還」「王政復古」「伏見鳥羽戦」「江戸開城談判」「西南役熊本篭城」「軍人勅諭下賜(かし)」「条約改正会議」「憲法発布式」「教育勅語下賜」「帝国議会開院式臨御」「日清役平壌戦」「日清役黄海海戦」「対露宣戦布告御前会議」「日露役旅順開城」……。

天皇を中心にした明治の歴史が、ひとわたり見渡せるわけだ。八十枚のほぼ半分に明治天皇の姿が登場している。

数えるともなく数えてみたら、平服姿はわずかな回数で、大半は軍服姿だった。

作家、丸谷才一さんが『日本文学史早わかり』(講談社)というとても面白い本に、こんな風に書いている。

奈良・平安の時代からいまに至るまで、歴代の天皇はみんな和歌(短歌)を詠むという伝統がある。

ところで、その歌の内容だが、幕末の孝明天皇までは、だれもが「恋歌」を盛んに詠んだ。

もちろん、「題詠」(だいえい)といって、架空の、想像土の「恋心」を詠んだものがほとんどだったけれど。

それが、明治天皇の代になって消えてしまった(正確には、無いわけではなかっだけれど、戦前には全く発表されなかった)。

大正、昭和両天皇にもない。

司馬邃太郎さんとの対談(『日本文化史の謎−なぜ天皇が恋の歌を詠まなくなったか』)でも、愉快にこの問題が論じられている。

昔の天皇や公家は馬に乗ったり、武人の格好をしなかったのに、明治天皇になって、馬に乗ったり武人の格好をするようになった。

つまり、「恋歌をやめて、馬に乗った」というのだ。

絵画館で壁画を見ながらそんなことを思い出して、なるほどなあ、と感じ入った。

歴代の天皇が詠む歌、という角度からも歴史を見ることができるわけだ。

私たちは、「歴史」というと、ともすれば、何年に何々があった、などと、歴史のできごとばかりを考えがちだ。

しかし、歴史を考える手がかりは、歌のような、もっと身近なことの中にも潜んでいる。

和歌・短歌から、にわかにカラオケの歌に飛んで恐縮だけれど、私のカラオケの持ち歌は、若い人には笑われるだろうが、古い『憧れのハワイ航路』という流行歌だ。

昭和二十三(一九四八)年に世に出た歌である。

戦後まだわずかに三年。ハワイなんぞは、文字通り「憧れ」でしかなかった。

これはこれで、立派に戦後の日本経済と暮らしのありのままを示す、「歴史の歌」なのだ。

このガイドーブックでは、何事も、紋切り型の型にはまった割切り方ではなく、そのような身近な事柄を、丁寧に観察してゆく柔らかな視点を大切にしてゆきたい。

案内

JR中央線信濃町駅から徒歩。

3 明治神宮 top

明治神宮大鳥居。鬱蒼とした木々のたたずまいから、

これが創建からまだ一世紀もへていないとはとても思われない。 |

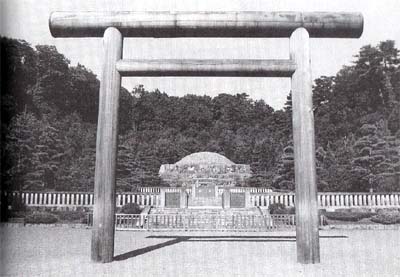

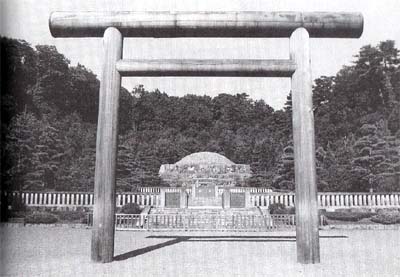

武蔵野陵。玉じゃりを踏みしめ、うっそうと生い茂る杉木立のなかを

歩んでゆくと、昭和天皇の墓地、武蔵野陵が見えてくる。 |

明治天皇(一八五二−一九一二)とその皇后である昭憲皇太后(一八四九−一九一四)をまつった神社で、大正九(一九二〇)年に完成した。

この前の節の、聖徳記念絵画館に並ぶ明治天皇の事績を示す絵にあったように、王政復古によって天皇を頂点とする新政府ができたあと、憲法体制、官僚体制など、新しい国家の仕組みは、すべて天皇の名の下に形づくられた。

軍隊も「天皇の軍隊」になり、天皇自身が大元帥に位置づけられた。日清戦争も日露戦争も、明治天皇の名の下に戦われた。

「忠孝」を核にして、「忠君愛国」を最高の道徳とした「教育勅語」(明治二十三〈一八九〇〉年発布)の徹底と、二つの戦争の勝利によって、明治天皇の権威は圧倒的に高くなった。

いま渋谷区の中心を占める「神宮の森」は大正四年に造営がはじまったときに、全国から寄せられた九万五千本の献木がもとになって、現在のうっそうたる森になった。

その中には彦根藩井伊家の下屋敷の庭園だった部分もふくまれている。

神宮と接する代々木森林公園は、大名や旗本たちの下屋敷などの跡だったが、後に陸軍の練兵場になり、さらに戦後は米軍の兵舎が並んで「ワシントンハイツ」と呼ばれた。

昭和三十九(一九六四)年、東京オリンピックのときに、米軍は朝霞(あさか)に移り、ここに選手村が設けられた。

オリンピックが終ると公園に生まれかわった。

神宮、公園ともに、JR山手線原宿駅、地下鉄千代田線明治神宮前駅・代々木公園駅、小田急線参宮橋駅下車。

明治天皇のお墓である陵墓は、京都の伏見桃山陵だ。

歴代天皇の陵墓で、はじめて東京近郊に定められたのは大正天皇陵で、八王子市の「多摩御陵」だ。昭和天皇の「武蔵野陵」もその近くにある。

案内

JR中央線高尾駅下車、バス京王八王子行御陵前下車。

4 乃木神社、旧・乃木希典(のぎこれもり)将軍邸

top

乃木将軍の肖像画。乃木神社の史料室に飾られている。 |

乃木希典邸。乃木将軍と妻が明治天皇を追って自害した部屋は、

ガラス越しにのぞき見ることができる。 |

日清、日露戦争に従軍した軍人、乃木希典(一八四九−一九一二)の屋敷は、一般公開されていて、歴史と戦争と人間について、考えるにいい場所だ。

明治の建物としても興味深い。

そのすぐ隣は、乃木希典をまつる乃木神社になっている。

日清戦争(一八九四−九五年)は、明治維新によって成立した新政府による近代化の過程で、はじめて体験した本格的な外国との戦争。

「清」(しん)は、十七世紀から二十世紀初めにかけて満州人が支配した中国の王朝。

十八世紀から十九世紀になると国力は衰え、アヘン戦争をはじめとして欧米列強の圧力を受けてガタガタになっていった。

弱体化した清だが、朝鮮に対しては、自分たちの属国あつかいする「宗主権」を主張していた。

一方で日本では、明治のはじめごろから朝鮮を支配しようという考えが強く、清国と激しく対立するようになっていった。

明治二十七(一八九四)年、朝鮮で農民戦争が激しくなると、朝鮮政府(李王朝)は清国政府に出兵を頼んだ。

そうなれば、朝鮮は完全に清国の支配下に入ってしまうと考えた日本は、居留民と公使館の保護を名目に出兵し、ひそかに朝鮮王宮に攻め込んだ。

清国との開戦の名分を手に入れるためだった。

王宮を占領して国王をとりこにした日本軍は、国王に「清国軍駆逐」依頼の文書を出させる。

こうして二日後、豊島沖海戦で日清の戦争がはじまった(中塚明『歴史の偽造をただす―戦史から消された日本軍の「朝鮮王宮占領」』高文研)。

日本軍は満州(現在の中国東北地方)に進撃し、旅順(りょじゅん)・大連(だいれん)を占領し、遼東(りょうとう)半島も制圧した。

一八九五年三月、下関で講和会議を開き、戦争は日本の一方的な勝利に終った。

日本の動員兵力はざっと二十四万人で、戦死者は一万三千四百八十八人(うち病死者一万一千八百九十四人)。

日本は賠償金のほか新領土として台湾と澎湖(ぼうこ)諸島、遼東半島を獲得したが、ロシア、フランス、ドイツが返還すべきだと要求したため(「三国干渉」)、日本は遼東半島を返還した。

極東への進出をねらうロシアが危機感を強めてフランスと共謀し、ドイツは、ロシアが東方に進出した方が自国にとっては安全、と考えた。

三国の「帝国主義」的野心が一致した結果だった。

日本の世論は、「臥薪嘗肝」(がしんしょうたん、薪の上に寝たり、苦い肝をなめたりするように、苦心、苦労を重ねて仇をはらそうとすること。古代中国の故事からでた言葉)を合言葉に、ロシアに対する敵対心を強めた。

ところで、「帝国主義」とは何だろう。一口にいえば、こうだ。

工業が発達して商品が大量に生産できるようになると、自分の国のなかだけで売っていたのでは儲けが伸びなくなる。

そこで、国の総力、つまり、経済力・軍事力を動員して、工業の発達していない国や地域を支配して、資源を奪う一方で、自分たちの工業製品を売りつける「市場」にしようとすること。

日本の幕末から明治はじめにあたる十九世紀末頃の、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ロシア、アメリカなどの列強諸国がそれで、中国、東南アジア、アフリカに勢力を広げていた。各地に植民地ができていた。

「日本もこのままでいると植民地にされてしまうぞ」という危機感が、明治維新の大きな原動力だった。

けれど、その日本も、近代化が進むにつれて、帝国主義欧米列強の仲間に加わろうと努めるようになった。

日露戦争(一九〇四〜〇五五年)は、世界の超大国であるロシアと、アジアの小さな後進国・日本の、世界史的にも大規模な近代戦争だった。

日本が返還した遼東半島に進出したロシアは、ここに東洋艦隊の軍港と要塞を築き、さらに満州を事実上、占領し、さらに朝鮮に手を伸ばそうとしてきた。

超大川の「南下」に日本の国民は、「民族存亡」の危機感にとらえられた。常識的にいったら勝てるはずのない相手を前に、明治の日本はナショナリズムという情念に激しく揺さぶられた。

諸新国はロシアとの対決を声高に主張し続けた。社会主義者の幸徳秋水、堺利彦、キリスト教徒の内村鑑三を擁して戦争反対の論陣を張っていた黒岩涙香の『万朝報』も主戦論に転向した。

退社した幸徳、堺は『平民新聞』を発刊して、発売禁止などにあいながら反戦を叫び続けた。

しかし、ロシアに対する圧倒的な敵対意識や、戦争によって何らかの利益を期待する国民の間で大きな力にはならなかった。

アジア各地でロシアと対立するイギリスと日英同盟を結んだ日本は、ついに開戦に踏み切った。超大国に対する小さな後進国・日本の挑戦に世界の世論は同情的だった。

しかし、満州と朝鮮の人々にすれば、ロシアと日本が、満州と朝鮮を手にいれようとして勝手に争っている戦争で、一方的に被害者にされているに過ぎなかった。

この戦争に勝った日本は、朝鮮を支配することになった。

日本による朝鮮の植民地支配は、日本が太平洋戦争に敗れる昭和二十(一九四五)年までつづくことになる。

ただしこの私にすれば、ちょっぴり「経験」のある太平洋戦争と違って、日露戦争は、本の上での知識で考えているだけ。

想像力とリクツの上では、否定的な面も大いにわかるつもりなのに、正直に告白するならば、たとえば「日本海海戦」の勝利のような場面になると、どうしても心躍ってしまう。

二十世紀の旧ソ連のやり口などから想像すれば、大国ロシアに飲み込まれてしまう、という当時の国民の不安もわかるし、万が一、負けていたら大変だったと思う。超大国ロシア対新興の小国・日本という図式が、私の心の奥のナショナリズムの感情を刺激するせいでもあるだろう。

しかし、そんな私も、乃木希典司令官が指揮した旅順攻撃となれば、うーむとうなってしまう。攻撃のたびに、要塞の山の斜面は、日本兵の戦死者で埋め尽くされた。

ロシアによる満州支配の象徴的な場所である大要塞・旅順の攻撃には総計十三万の兵力が注ぎ込まれ、なんと、五万九千余の死傷者を出したのだ。

詩人、与謝野晶子(よさのあきこ)の、「旅順の攻圍軍にある弟宗七を嘆きて」の、有名な詩「君死にたまふことなかれ」もこの頃書かれた。

ああ、弟よ、君を泣く、

君死にたまふことなかれ。

末に生まれし君なれば

親のなさけは勝りしも、

親は刃をにぎらせて

人を殺せと教へしや、

人を殺して死ねよとて

廿四までを育てしや。

(以下略) |

この詩が発表された雑誌『明星』(明治三十七年九月号)は発売禁止になり、詩人・随筆家の大町桂月は晶子を、「乱臣也、賊子也」と罵倒した。

乃木将軍という「詩的」人間と、軍人としての「無能」ぶりは、司馬遼太郎さんの作品『殉死』(文春文庫)に詳しい。

要塞の堅固さについて無知なままに、正面からの攻撃にばかりこだわって、死者の山を築いた無謀さ、無計画さに、戦争を知らない私も呆然とするのだ。

日露戦争は、幸いにも日本の勝利に終った。

やがて明治四十五(一九一二)年、明治天皇が死去すると、乃木将軍は、妻と共に自害して、天皇の後を追った。

フランス軍隊の建物を模したといわれる自宅も、自害の部屋も当時のままに保存されていて、一部は見学できる。

その隣地に乃木神社が建てられた。ここを訪れる人は、事前に『殉死』を読んでおくといい。

隣の乃木公園は、パリ在住の造形作家、津久井利彰さん(浦和市出身)が、自分の作品を中心に据えて全面改装した。

公園の素晴らしいありかたを示す好例として、一見の価値あり。ぜひ寄ってほしい。

なお、神社で十一月を除く毎月第二日曜に開かれる「のみの市」は骨董ファンの楽しみだ。

案内

旧・乃木邸、乃木神社、乃木公園とも地下鉄千代田線乃木坂駅下車すぐ。

5 東郷神社 top

東郷神社。この神社の「神」は日露戦争のヒーロー、東郷元帥だ。 |

日本海海戦で旗艦三笠艦上で指揮する東郷平八郎。 |

日露戦争で連合艦隊司令長官となり、日本海海戦で、ロシアのバルチック艦隊を破った東郷平八郎元帥をまつる。

日本海海戦

当時のロシアは、世界最大級の陸海軍を持つ超大国だった。海軍のうち東洋艦隊は、ウラジオストックと満州の旅順港を基地にしていた。

ウラジオ艦隊は津軽海峡を抜けて御前崎沖あたりまで来て、日本やイギリスの汽船を撃沈した。国民の間に恐怖感が広がった。

日本海軍は、この艦隊に打撃を与えたが、なお旅順港には戦艦をはじめ、計十万トンもの艦隊が潜んでいた。

一方、遠いバルチック海から五十隻の大艦隊が、スエズ運河経由とアフリカの喜望峰経由でアジアに向かっていた。

これが到着する前に旅順港の艦隊を撃滅しておかなければ、日本は大変なことになる。このため、港を囲む高地を占領し、その上から艦隊を砲撃しようと考えた。この、高地を奪うための戦闘を指揮したのが乃木司令官だった。

山の斜面が日本兵の死体で覆われ尽くしたほどの激戦の末、高地を占領し、ようやくのことで艦隊を壊滅させた。

バルチック艦隊は、フランス領インドシナのカムラン湾(いまのベトナム東岸)に集結したあと対馬海峡に向かった。

これを迎え撃ったのが、東郷司令長官に指揮された連合艦隊だった。

連合艦隊の旗艦三笠は、神奈川県横須賀市の

三笠公園で乗船して見学できる。 |

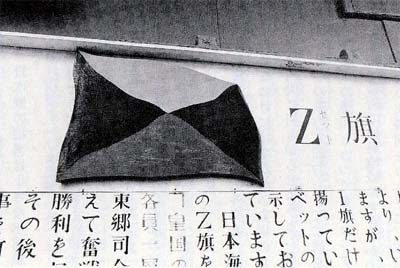

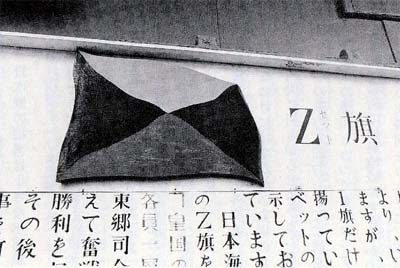

戦艦三笠のZ旗。

「皇国の興廃此の一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」と告げるZ旗。 |

長官の乗った旗艦「三笠」に、「皇国の興廃此の一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」の「Z旗」が掲げられた。

海戦は最初の三十分で日本の優勢が明らかになった。激しい訓練による砲撃の正確さ、日本で開発した火薬による砲弾の破壊力などによって、ロシア側は旗艦をはじめ戦艦三隻が炎上し、司令長官は重傷を負って意識不明になった。

結局、バルチック艦隊三十八隻のうち、戦艦六隻をはじめ十九隻が撃沈され、ウラジオストックに逃げ込むことができたのは、たった三隻だけだった。日本側の損害は小さな水雷艇三隻だけ。

この大勝利に日本国民は熱狂し、欧米諸国は驚嘆した。

トルコをはじめロシアに痛めつけられてきた国々の人々は喝采を叫んだ。トルコにはいまも「トーゴー」という名前のビールがあるのは、そのときの名残だ。

日本国民は熱狂し、新聞は、バイカル湖まで攻め込めと書きたてた。秘密外交と、諸外国に弱みを見せるわけにはゆかない立場のために、日本政府は国民に何も知らせようとしなかった。

実は、日本の戦力も国力もすでに底をついていた。

陸海軍の勝利といっても、ロシア本国とは遠く離れた場所での局地戦にすぎなかった。

日本海海戦の大勝利をカードに、政府は講和へと動きはじめた。

ロシア皇帝はなお好戦的な姿勢を崩さなかっだけれど、ロシア国内では革命の動きはすでに、深く激しく進行していた。

アメリカ大統領テオドル・ローズベルトの仲介によって、アメリカのポーツマスで講和条約が締結されて、戦争はようやく終った。

日本が動員した兵力は百八万八千人、戦死者四万六千人、戦病・負傷者十七万人、捕虜二千人、失った艦艇は軍艦十二隻、輸送船五十四隻など。

当時の通常年間予算の八年分を使い果たし、足りない分は外国からの借金てまかなった(佐藤国雄『東郷平八郎元帥の晩年』朝日新聞)。

ロシアから巨額の賠償金を取れると考えていた国民は、賠償金の要求を放棄した講和の条件に不満だった。

日本は、国力のすべてを使い果たし、もうこれ以上は戦争を続けることが不可能だった。

たとえ妥協しても、政府は戦争を止めるしかなかった。

しかし「連戦連勝」のニュースだけしか聞かされていなかった国民は憤激し、東京の日比谷公園で講和反対国民大会を開いた。

警官隊と衝突して数万人が暴徒と化して、首相官邸や新聞社などに押しかけ、交番を焼きうちした。政府は軍隊を出動させた。

東郷司令長官は、「朿郷捉督」として世界的な名士になったが、暮らしは質素で、「神社を建てたい」という話があったときは「もってのほか」と怒ったほどだった。

しかし昭和九(一九三四)年五月に死去すると、一ヵ月もたたないうちに、海軍関係者の総意で「東郷神社建立」がきまった。

生前にはやくも神格化された東郷元帥の一言ひとことを、海軍の幹部たちは押しいただいて、「政策決定の手続き」にした。

その結果、海軍も、ずるずると軍国ファシズム、太平洋戦争の方向へと傾斜していった。

高齢の「東郷提督」のかたくなな発言と行動を、「晩節のために惜しむ」と記す海軍の幹部も出るほどだった(前掲書、および、半藤一利『日本海軍を動かした人々』、前田哲男『東郷元帥は何をしたか』高文研、など)。

案内

東郷神社はJR山手線原宿駅下車、若者でにぎわう竹下通りのすぐ裏。

6 「軍神」 top

昭和16日(1941)年12月8日未明、ハワイ真珠湾内に突入した「九軍神」(靖国神社・遊就館) |

靖国神社大鳥居の近くに肉弾三勇士の浮き彫りがある。 |

昔から日本には「偉い人」を神にしてまつる伝統がある。

平安時代の政治家・学者、菅原道真は京都から九州・太宰府に左遷されて死んだ。

その後、京で落雷による災害がつづいたのは、道真のタクリだということになり、霊を慰めるために「天神」としてまつった。この人は学者だったために「学問の神さま」としても信仰を集めるようになった。太宰府の天満宮や東京・湯島の「天神さま」がそれ。

楠木正成の楠木神社、徳川家康の東照宮、吉田松陰の松陰神社。明治天皇は、「明治の新国家を創設した偉大な天皇」として明治神宮にまつられた。

明治以降になると、戦功をあげた軍人を、「軍神」としてあがめるようになった。乃木神社、東郷神社がその一例だ。

日中戦争以後は、軍が「軍神」を指定するようになった。

太平洋戦争では、真珠湾(パールハーバー)を特殊潜航艇で攻撃した軍人九人は「九軍神」ということになった。

少年時代の私も、「軍神」には大いにあこがれだものだった。「空の軍神」になった、陸軍航空隊の「加藤隼(はやぶさ)戦闘隊」加藤建夫隊長の葬儀に参列した記憶もある。

港区愛宕の青松寺の境内には、場所はこの写真のときと

少しかわったが、三勇士銅像の一部と墓がある。 |

肉弾三勇士肖像写真。

左から江下武二、北川丞、作江伊之劭(靖国神社・遊就館) |

「肉弾三勇士」の銅像

日本軍部が満州に日本の植民地国家「満州国」を樹立しようとしていた昭和七(一九三二)年、日本海軍陸戦隊が上海で中国軍と戦闘した。「上海事変」だ。

「満州国」樹立工作から欧米列強の目をそらすために、日本軍が謀略をめぐらせたことに端を発した戦闘だ。

高さ三メートル、奥行き四メートルの鉄条網に囲まれた中国軍の廟巷鎮の守りは固かった。

鉄条網を突破するために、三人一組の決死隊が組織された。

長さ三メートルの竹筒に爆薬を詰め、導火線に火を付ける。

これを抱えて走って、鉄条網に突っ込んで爆破する作戦である。

その一組、久留米工作隊の江下武二、北川丞、作江伊之助一等兵が突っ込んで、爆発と共に戦死した。

新聞各紙はこれを、美談として大きく報道した。たとえば、大阪朝日のコラム「天声人語」は、「忠烈とも、壮絶とも、形容いたすべき文句がない」「まさしく軍神として祀るべきだ」と書いた。映画にもなり、国語の教科書にも載った。

銅像にもなった。

しかし、太平洋戦争に敗れると、銅像は、撤去された。

「聖戦の勇士」から「侵略戦争の兵士」へと振り回され、さらに、「壮烈な戦死」についての「真相」などが、いろいろな形で語られ、記された。

現在、銅像は、三人のうち「江下武二」の部分だけが残っている。いまもお参りして供養を続けている人がいるらしい。

戦死から七十年近くもたっているのに、いまだこころ癒されない人がいることを、像の姿は無言のまま語っているように見える。

「肉弾三勇士」の浮き彫りは、九段の靖国神社では「健在」だ。

案内

「三勇士」の分骨の墓と銅像は、港区愛宕二丁目の青松寺境内にある。

地下鉄三田線御成門駅、日比谷線神谷町駅から少し歩く。

top

****************************************

|