|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@����@����@�O���@�l��

��́@�����Łu�]�ˁv��������

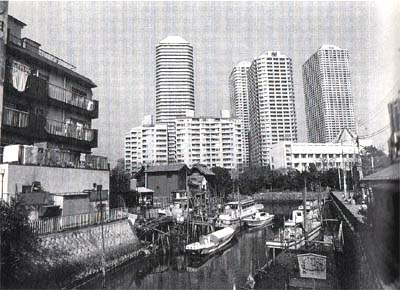

���c��̒��F�A�]�˂̋��t���ϓ��́A�����w����

�킸��2km�B���w�Z��ƍ]�˂̖��c�̃R���g���X�g��

��Ȍi�ς����肾���Ă���B |

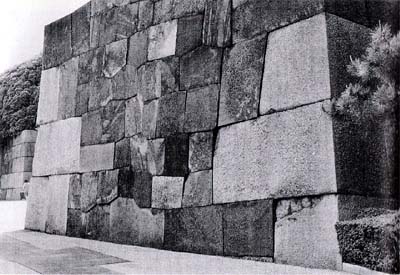

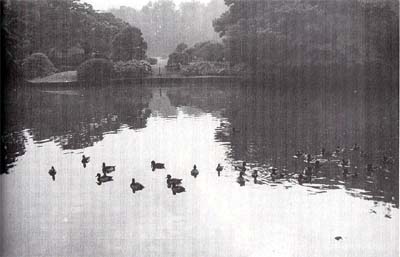

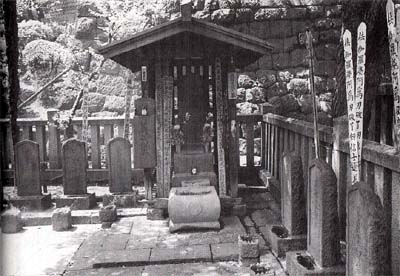

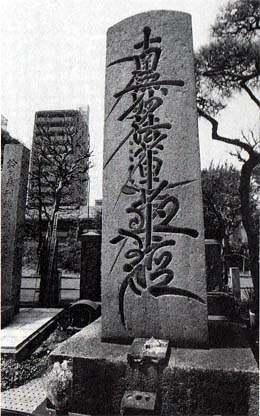

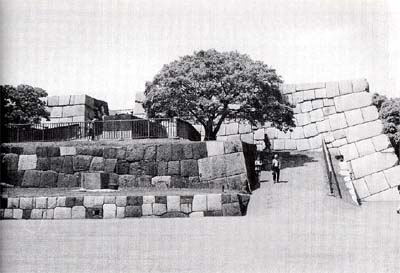

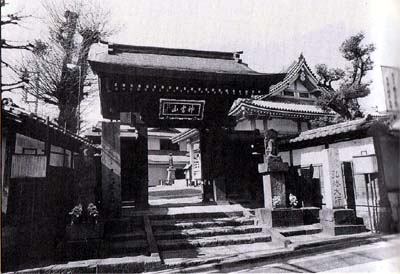

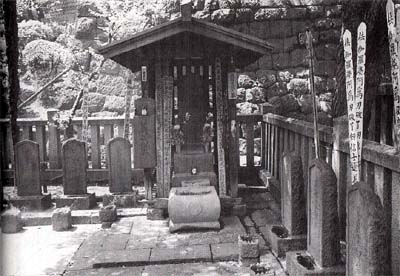

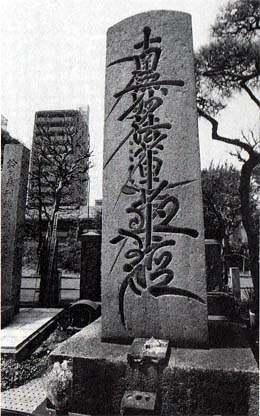

�]�ˏ�̐Ί_�B�̑傫���Ƒg���킹�̔������Ɉ��|�����B |

�@�܂��A�G�h�E�G�h�E�G�h�ƁA�O��A�S�̉��łԂ₢�Ă��炢�����B

�@�����A���Ȃ��͂��܁A�����ł͂Ȃ��A�]�˂ɂ���̂��B

�@���܍c���̂��邠����́A�\�I���ɂ́A�����u�]�ˁv�ƌĂ�Ă����炵���B

�@�u�]�v�Ƃ́A����J��ۂ̓����獡�ł�������ł����C�́u���]�v�̂��ƁB

�@���̓����܂�u��v�́u�ˁv�ɂ�����ꏊ������A�u�]�ˁv�Ƃ������ƂɂȂ����悤���B

�@���]�ɖʂ����A��ʂڂ��ڂ��̌���Ƌu�������Ƃ���ɁA���߂Ċق��������̂́A�]�ˎl�Y�d�p�Ƃ����֓����m�������Ƃ����Ă���B

�@���ꂩ��O�S�N��ɑ��c�����i�������ǂ�����j�����z���A����ɕS���\�N��ɓ���ƍN�����邷��܂ł̊ԁA�]�˂͂������̐헐�ƕ��Ƃ̋��S�����Ă����B

�@�V���ꂵ�āA��ォ��S�����ɂ��ł����L�b�G�g�̖L�b�Ƃ�ŖS�����āA�V�����S���ꂵ���ƍN�́A�c�����i��Z�Z�O�j�N�A�]�˂ɁA����̕��Ɛ����ł��開�{�i���{�̂��Ɓj���J�����B

�@�]�˂́u��s�v�ɂȂ����B���͂����������ő傫���Ȃ��Ă������B

�@����܂ł̒��S�������������̂����ɂȂ��Ă������B

�@����ɍ]�ˎ���Ƃ͂����Ă��A�c���O�i�ꔪ�Z���j�N�A���얋�{�������̎�����V�c�ɕԊ��i�吭��ҁj���ĕ���܂ŁA��S�Z�\�]�N������̂��B

�@�]�˂Ƃ�������́A���ʂŁA���̂��������L���B

�@�Ő����ɂ́A���l�̐l���͌\�����A���ƂƂ��̉Ƒ��Ō\���A���p�ȂǂŊe�n�������ė���l��������ŕS���l���͂邩�ɒ������B�����h���Ȃ��傫���A���E�ő�̑�s������B

�@����ł��āA�����h����p���Ȃǂ��ł����Ɛ����Ȓ��������炵���B

�@�C�Ɛ�Ɨ́A���R�Ɛl�H�̔z�����A�����̊G�╶�͂��画�f����ƒ��X�̂��̂������B

�@�ǂݏ����\���o���̔\�͂ɂ���āA���琅�������������B

�@���܂��܂ȕ������ԊJ�����B���Ƃ��Ε����G�̓��[���b�p�̊G��ɐ[���e����^���āA���{���������s�i�W���|�j�Y���j����������������قǁB

�@���܁A���{�ł����Ƃ�����ȁu���|�v�ł���o��͍]�˕������̂��́B����ɂ��Ă��]�˂́u�����i�v���B�e���r�Ŗ�������Ă��邨���ԑg�ɂ��A���͂��̂悤�ȓ`��������Ă���̂��B

�@�������A�����̂䂫�Â܂�⎸�s����������������B���s���������B

�@���̓��{�ɂ��邱�Ƃ̂قƂ�ǂ́A�]�˂ɂ��łɂ������A�Ƃ����Ă��������炢�B

�@�l��{�ɋ������Ȃ���킩��Ȃ����Ƃ́A�������邯��ǁA������ƈӎ����Ă܂������n���A�������g�̗͂ŁA�܂��܂��u�]�ˁv�����������ɔ������邱�Ƃ��ł���͂����B

�@�܂��]�ˏ邩��ē����悤�B

�@�Ă̑��z�ł��Ԃ��ĔM���Ί_��A�~�̕��ɐ�����ė₦�������Ί_�Ɏ��G��āA�̂�z�����Ă݂Ă��炢�����B

�@���ȏ���e���r���㌀�̓o��l�����A���̐Ί_�Ɏ��G�ꂽ���Ƃ����邩���m��Ȃ��B

�@���̂��̂Ȃ��Ί_�ЂƂƂ��u��b�v���ł���̂��A�l�Ԃ̑z���͂Ƃ������̂̑f���炵���Ȃ̂��B

�@�]�ˏ�̐Ղ��A���̍c���ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A���炭�̊ԁA�c��������̂ł͂Ȃ��āA�]�ˏ������Ă���̂��A�Ƃ������ɋC���������悤�B

�@�܂�ɂӂ�āA���_�����R�Ɉړ�������̂��A�u�����v�̂��߂́A��̕��@���B

�@�@1�@�]�ˏ�V��t top

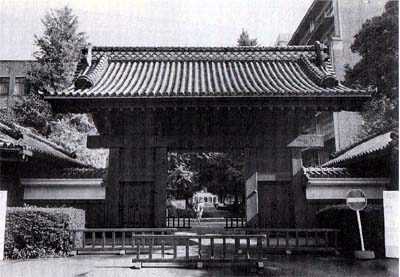

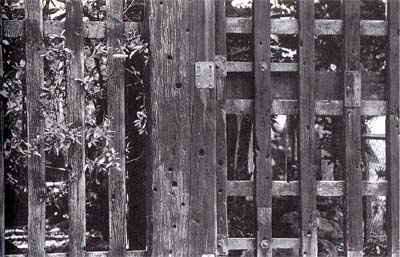

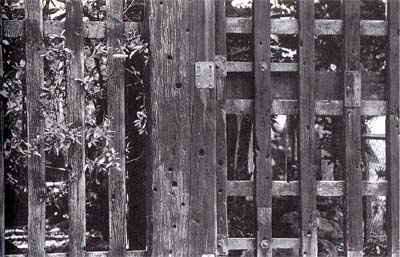

��d���B���̑O�𐔁X�́u���j�v���ʂ�߂��Ă������B |

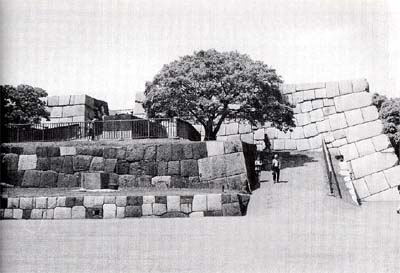

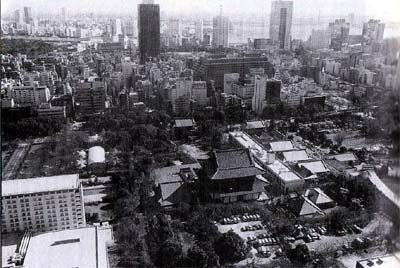

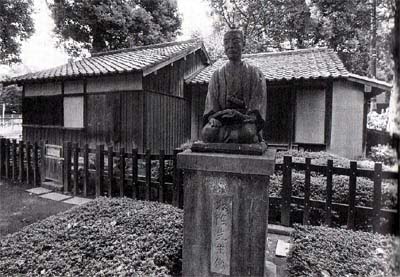

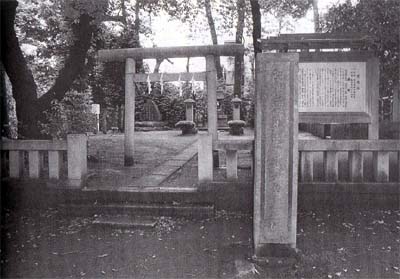

�]�ˏ����B

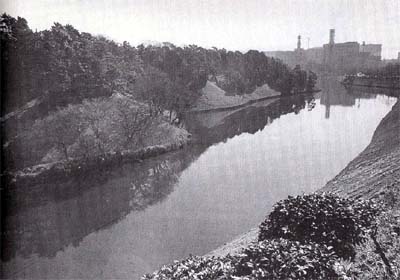

�c�����䉑�̒��ɂ͍]�ˎ���̈�\���������c���Ă���B |

�@�i�q�����w��������Ă����́A��ʂ̎Ő��Ə��̔������A������c���O�L��́A���āu���̊ۉ��v�ƌĂ�āA���{�̏d�b�̉��~������ł����Ƃ���B

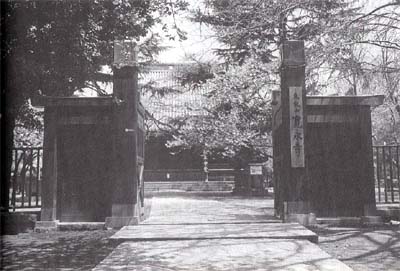

�@���x�ɂ�����u�߂��ˋ��v�A���̉��́u��d���v�𐳖ʂɂ��Ȃ���A�������ƉE�̕����ɑ傫�����x�[���߂����Ă䂭�ƁA�u�c�����䉑�i���傦��j�v�����́A����A�����ɏo��B

�@�u���䉑�v�́A�{���̍s���Ɏx��̂Ȃ��������ʌ��J����Ă����i���E���j�����x�����j�B

�@�����́A�]�ˏ�̒��S�ł���{�ہA��̊ۂȂǂ̂������ꏊ�ŁA���������̂��܂��܂Ȉ�\���c���Ă��āA�]�˂̐̂����̂Ԃ��Ƃ��ł���B

�@�Ȃ��ł��A���{�ő�̓V��t�̂��т��Ă����A�����O�\�O���[�g���A��k�O�\�E�Z���[�g���̓V���̐Ί_�͗Y�傾�B�����\���[�g���ܑ̌w�̓V����x���Ă��������̂��Ƃ͂���B

�@�V��t�́A���쏫�R�̌��Ђ�V���Ɍ֎�����V���{�����������A����O�i��Z���j�N�̐����\�����ɂ�������A�u�U�葳�Ύ��v�̎��ɏĂ��������B

�@�{���ێR�̖{�����ŋ��{�̂��߂ɏĂ����U�葳����ɕ����オ���āA�Ύ��ɂȂ����Ƃ������ŁA�����̎��҂��o���B

�@�]�˂̐l�����̖ʔ����́A�Ύ��ɂ��A�_�������Ă��܂����Ƃɂ��\��Ă���B

�@�]�˕����̍ő�̃A�L���X�F�́A���x���J�Ԃ�����������B����قljΎ������������킯���B

�@�u�]�˂̉Ƃ͎��N�Ɉ�x�̊��ŏĂ���v�Ƃ́A��ƁA�ےJ�ˈꂳ��̖���w���b���Ƃ͉����x�i�u�k�Ќ��|���Ɂj�̈�߂��B

�@�ؑ��Ɖ��̑�s��������邱�̐[���Ȗ��́A���܂Ȃ��u�}�����X�����v�ɁA���Ȃ�̕����A���̂܂c���Ă��邱�Ƃ��A���炽�߂Ĉӎ����悤�B

�@���{�̒��ɁA�V��t���Č����悤�A�Ƃ����ӌ������������A���͂�헐�̎���͏I�����̂����A�������ꂵ���A�Ƃ����ӌ��̕����������B

�@�\�ʂ��Ă������ꂽ�Ί_�������A�C�z�����B���܂���Ί_�����ꂾ�B

�@�݂��ƂȐΑg�݂̊Ԃ���A����ȋc�_�̐���A�ΐE�l��l�������̊|�������������Ă��邩���m��Ȃ��B

�@�̕����f��⏬���ŗL���ȕ���A�w���b���x�̔��[�ɂȂ�A�u���̘L���v�̂������Ƃ���ɂ́A���̏ꏊ�����������ȕW�����邾���B

�@���\�\�l�i�ꎵ�Z��j�N�O���\�l���A�a���œ������玀�߁A�Ƃ�����������߂̂���]�ˏ钆�ŁA�ԕ�ˎ�E���������i�����݂݁j�����i�Ȃ��̂�j������U���āA���{�̋V���E�T��̎w�����ł��鍂���A�g�Ǐ����i���������̂����j�`���i�悵�Ȃ��j�Ɏa������B

�@�ӂ��܂ɏ��̊G���`����Ă��邱�Ƃ���A�u���̘L���v�ƌĂ�Ă����A����Ԕ��A������\�Z�Ԃ̏��~���̘L���ł̎����������B

�@�Ȃ�ł���ȃ��`���������̂��A�^���͂킩��Ȃ��B

�@���s�̒��삩��A�V�c�̎g���ł��钺�g���}���ċْ������钆�ŁA��l�̊Ԃɂ̓C���C�������C�������܂��Ă����悤���B

�@���͒��g�ڑ҂̐ӔC�҂ł���A�g�ǂ͑�X�A�V���Ȃǂ̐i�s�E��@�Ȃǂ�`���A�w�����Ă����Ƃ̎�B

�@�܂�A�g�ǂ͑喼�̐����w�����闧��ɂ������B�������g�ǂ́u�В��肽���艮�v�ł���A���͋C�̒Z���l���������炵���B

�@��쒷��͑����A�ؕ�������ꂽ�B���Ƃ͒f��A�ԕ��͖����n���A�̒n�v���ٌ̍������B

�@���̘b�̂Â��́A�u��x���v�i�������j�̍��ł܂�����B

�@�O�S�N�߂��̂ł��A���̎�̃j���[�X�̓`���̂͑������ƁB

�@�����E���É��̕��m�͓��L�ɁA�u�]�˂Ɍ����i�P���J�j����v�Ƃ��������o���ł����ƋL���Ă����i�_�⎟�Y�w���\�����s�̓��L�x�����V���j�B

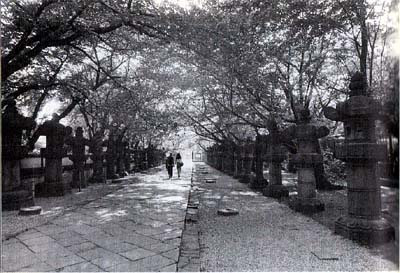

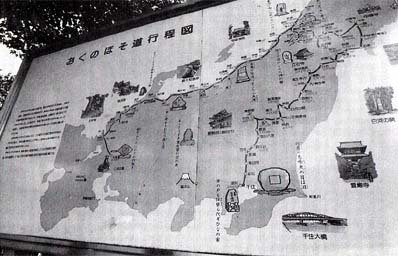

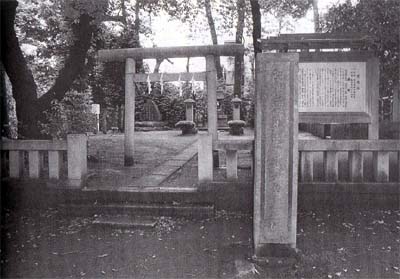

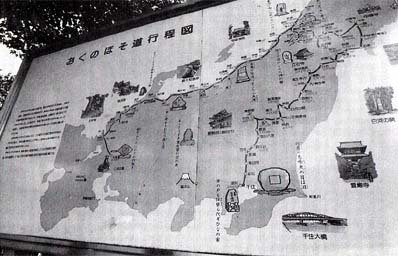

�]�ˏ�V��t�ՁB�V���͓���33���[�g���A��k30.6���[�g���B |

�]�ˏ�x�m���E�B����̑�œV��t���������Ă���́A

�x�m���E���V��t�̖������͂������B |

�@���ǂ̔������O�w�̌����́A�قƂ�ǐ̂̂܂܌������鐔���Ȃ������̈�A�u�x�m���E�i�₮��j�v���B

�@�u�U�葳�Ύ��i�����j�v�̂��Ƃ́A���̎O�d�E���V��t�̑�p�ɂ��ꂽ�B

�@�����A�x�m�R�������A�R���}�g�R���������������B

�@���̂ق��A��ԏ��A�S�l�ԏ��A���S�ԏ��Ȃǂ́A�d���Ȋ������̌������A�قƂ�ǐ̂̂܂܂ŋ��[���B

�@�b��g�A�����i�˂���j�g�A�ɉ�g�ƁA�E�҂��̉f��ɏo�Ă������Ȍx��̖�l�i���S�j�����̋l�ߏ��������B

�@���c���i�����ɂ͊O���c��j���͂��߂Ƃ��邢�����̋���Ȗ��A���x�ƐΊ_�Ȃǂɂ́A�قډ����̂܂܂̖ʉe���c��B

�@���c����܂��A�̂��ɏڂ����q�ׂ�悤�ɁA���{�̗��j��ς���厖���̕���ɂȂ�B

�@�c�����A�]�ˏ�Ƃ������O�ʼn��߂Č������ƁA�v�������͂邩�ɂ�������́u�]�ˁv���c��

�Ă��邱�ƂɁA�т����肷��B

�@�]�ˏ�́A���쐭�������肵�āA���{���Ɍ��͂��s���n��ƁA�푈�̂��߂̏�Ƃ��Ă̖����͑��������ɂȂ��Ȃ�A����ȁu�����@�\�v���W�������u�����v�Ƃ��Ă̐��i�����߂Ă������B

�@�S���e�n�ŁA���ꂼ��̗̒n�Ō��͂�����喼�́A�Ƃ��ɂ���đ����͂��������A��S�Z�A���\�O�ゾ�����B

�@���̑喼�����̏�ɓ���̏��R���N�Ղ��Ă��������W�����Ƃ́A����Ȋ������Ƃł������B

�@���{�̋ߑ�́A�]�ˎ���ɂ��łɉ��n���u�p�Ӂv����Ă����Ƃ������́A���̂悤�ȂƂ��납����o�Ă���킯���B

�@���N�g�߂◮���i����j�g�߂��A���̏�ɓ����ď��R�ɂ������������B

�@����Ȃ��Ƃ����z������ƁA���N�◮���̎g�߂Ƃ͉��������̂�����ƁA�V�����m���~���킢�Ă���B

�@���낢��ȗ��j�ɊS���L�����Ă䂭�̂��A�z���͂̎����Ă���d�v�ȗ͂Ȃ̂��B

�@�I�����_�l�͗�O�Ƃ��āA�O���l������̂��A�O���ɍs���̂��֎~���Ă����u�����v�̂��Ƃł��A�]�˖{�Β��̒��艮�ł̓I�����_�l�����ƁA���{�̒m���l�����̌𗬂́A���������������B

�@�̏Ⴕ���u���C�N�d�@�i�G���L�e���j�v���C�����āA���{�ŏ��߂Đl�H�I�ɔ��d����̂ɐ��������V�ˁE���ꌹ�������̂ЂƂ肾�����B

�@�I�����_�l�Ɂu���g�v�v��������ꂽ���ɁA���߂Ėڂɂ����̂ɁA���̏�Ō��������������肵���b���`����Ă���B

�@�u�����v�ł͂���������ǁA�������̐�l�̍D��S�ƒm���́A�u�����ȑ��v����A���Ȃ�̂��̂�ێ悵�Ă����̂��B

�@�����łȂ���A�����ېV�̂��ƁA����Ȃɂ��}���ɐ��m�̕����E�����������邱�ƂȂA�ł����͂����Ȃ��B

�@�������́u�]�˂̉�������v�ɐ����Ă���Ƃ�������̂��B

�@����Ɛg�߂ȗ�ł����Ȃ�A�����̂悤�ɐH�ׂĂ���u�ώρv�́A����������ϓ��Ƃ��Ė��O�̎c��]�ˎ���̋��t���ō��ꂽ����u�ώρv�Ȃ̂��B

�@�u�]�ˑO�̂����v�͍]�˂̑O�̊C�łƂꂽ�V�N�ȋ��̂����A�Ƃ����킯���B

�@�������́A���̂悤�Ɉӎ����Ȃ��ŁA�u�]�ˁv��H�ׂĂ���̂ł���B

�@�S�̒��ɂ��A�`�̏�ɂ��u�]�ˁv�́A���Ȃ��c���Ă���̂��B

�@�]�ˎ���O�S�N�̗��j�́A�f�悶�₠�Ȃ�����ǁA�{���ɃI���V���C�B

�@�ē�

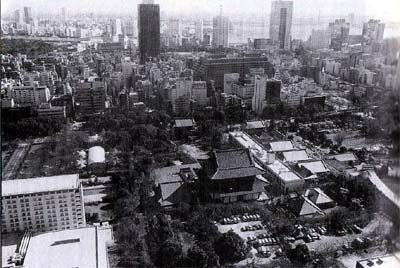

�@���䉑�́A�n���S�������|���w�A�����c�E�ۃm���E�����E������E�O�c����蒬�w��������Ă����B

�@�@2�@���쏫�R�������� top

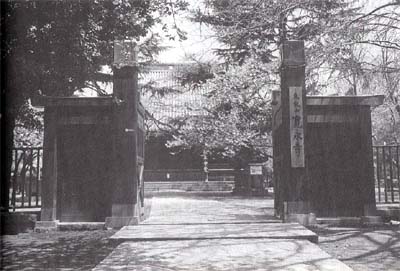

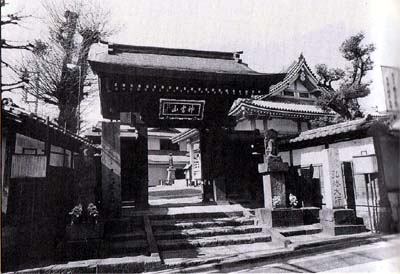

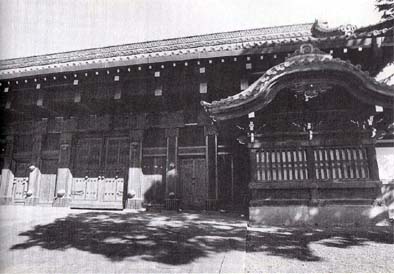

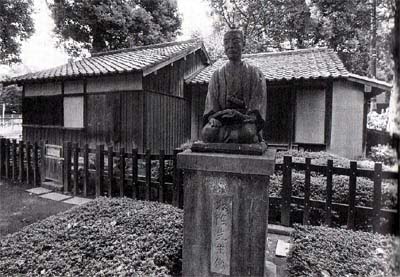

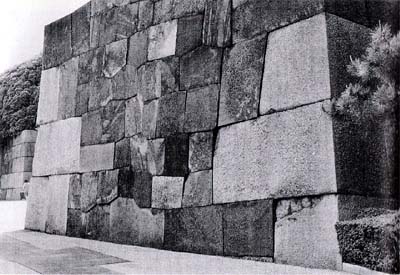

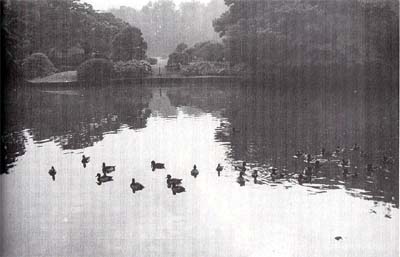

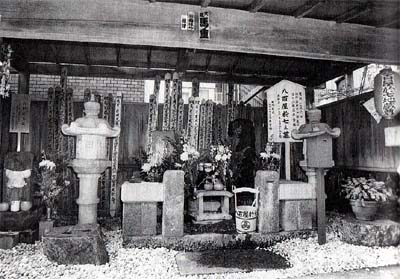

���̒������������Ƌ{��z�킹�銰�i���̌��L�@��_�B |

���̔�b�R����ɂȂ���Ė��t����ꂽ���b�R���i���B |

�@���E�]�ˏ�̐Ί_�ŏ��R�̎p��z������̂�����Ȃ�A���R�̂���ɂ�������ǂ����낤�B

�@�ƍN�ɂ͂��܂�c���i�悵�̂ԁj�ɏI���\�ܐl�̓��얋�{�̏��R�́A�ƍN�ƎO��ڂ̉ƌ��̓�l�������R�ɑ���ꂽ�ȊO�́A�݂�ȍ]�˂̎��ɖ������ꂽ�B

�@�ƍj�i�����ȁj�A�j�g�i�Ȃ悵�j�A�g�@�i�悵�ނˁj�A�Ǝ��i�����͂�j�A�Ɛ��i�����Ȃ�j�A�ƒ��i���������j�̘Z�l�́A���E���i���ɁA�G���i�Ђł����j�A�Ɛ��i�����̂ԁj�A�ƌp�i�������j�A�Əd�i���������j�A�ƌc�i�����悵�j�A�Ɩ��i���������j�̘Z�l�́A�ŁE���㎛�ɑ����Ă���B�������A�u�Ō�̏��R�v�c���i�悵�̂ԁj�����́A�J���i��Ȃ��j�̕�n���B

�@�u���̎R�v�̂�����k���ɍL���銰�i���́A�ƍN�i��l��`��Z��Z�j�̈ӂ��đm�E�V�C�i��O�Z�H�`��Z�l�O�j���n���ɒ��肵���B

�@���s�䏊�́u�S��v�i��������n���Ă����������Ƃɂ����Ë���肤���@�ŁA���S������Ƃ����k���̕����j�ɂ�����ꏊ�ɁA���S����䏊����邽�߂ɔ�b�R���������̂Ɠ����ɁA�]�ˏ�̋S��ɂ�������ɂ������삷�鎛���u���ꂽ�킯���B

�@���̎R�̂������́A�]�˘p�̖��c�ł���s�E�r�i���̂��̂����j���A��b�R�̂ӂ��Ƃ̔��i�ɂȂ��炦���B

�@���\�̍j�g�̍��ɂ́A�S��\���������[�g���̎���ɋ���ȉ����i�����j�����������т������Ă����B��ŏĂ��čČ����ꂽ���̂��ӂ��߂āA�����ېV�̂Ƃ��́u���푈�v�i�ꔪ�Z���N�j�łقƂ�ǂ��Ď������B

�@�u���̎R�v�ɂ́A�̂̌��������͂��܂葽���͂Ȃ����A�_�X�Ǝc���Ă��āA�������Âёz������肪����ɂȂ��Ă���B

�@�ƍj�̌��L�@��_�i���d�v�w�蕶�����j�ȂǗ�㏫�R�����̗�_��揊�́A���R���ꂼ��̎�����S�V�b�v��m���Ă���A�������ɑz���͂��������ĂĂ����B

�@���Ƃ��A�ܑ㏫�R�̍j�g�́A�c�����납��w���i��w�j�D���Œm���A���R�̈ʂɂ��ƁA���{�����̂̋Ζ��s�ǂ̑㊯�i�N�v�旧�āA�y�؍H���Ȃǂ̖�l�j���ʂɏ��������肵�āA���Ȃ�́u���v�v��i�߂��B

�@�u�p���v����������ꂽ�j�g���������A�̂��ɂ́A�����ُ�ȂقǑ�ɂ��āA���̐l�X�ɁA�u�������i���ڂ��j�v�ƃA�_��������ꂽ�B�u�����v�Ƃ͏��R�̂��ƁB

�@���̏��R���o�����u���ޗ��i���傤�邢����j��݂̗߁v�́A�]�ˊ���ʂ��čň��̈��@�������B

�@���\���i��Z��܁j�N�ɂ͍]�ˍx�O�̒���ɖ쌢���e�������A�ō��l�������z���������e�����قǁB

�@����̊��o�ŁA�P���ɁA�����ɂ���̂͂������ƂȂ̂ɁA�Ȃǂƍl�����獢��B���̋���Ȕ�p�́A�]�˂�֓��̑��X�̑�ςȕ��S�ɂȂ����̂�����B�������A�����E������ƌ������Y�����B

�@�u�������v�́A�₪�ĉݕ��̎��𗎂Ƃ�����A�ꕔ�̖�l�∫�����l�ƕ��s�����W�����悤�ɂȂ��Ă䂫�A���]�̂����ɐ����������B

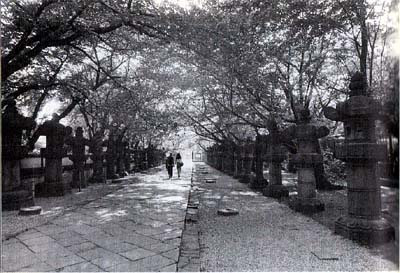

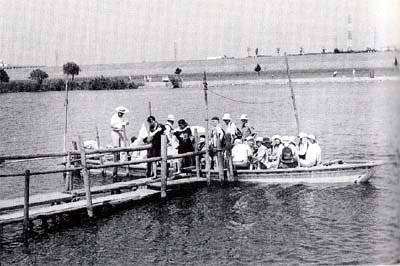

�J���쉀�̓���c��̕�́A

���̏��R�̕�ɂ���ׂƂĂ����f�Ȃ��̂��B |

���㎛�{���E���ɓ���Ƃ̗�_������B

�������ɓ����^���[�����т��Ă���B

�����^���[���̂��ށ\�\�ʐ^�������ő��㎛�

���������v�����X�z�e����E�������Ƌ{������̗��l���{�B

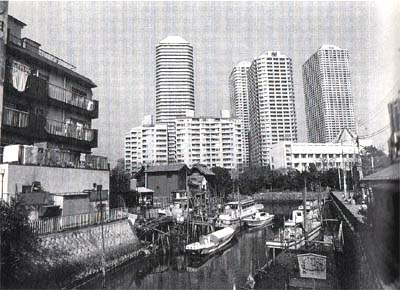

2���̍��w�r���͐��E�f�ՃZ���^�[�Ɠ��Ŗ{�Ѓr���B |

�@�����\�ܑ㏫�R������c���i�悵�̂ԁj�́u�Ō�̏��R�v���B

�@�����ېV�ŁA�V�c�ɐ����̎�����Ԋ҂��āA���얋�{�́A�Ƃ������́A���炭�������u���Ɛ����v�̍Ō�̏��R�ƂȂ����B

�@���˔ˎ�̎q�ł��邱�̐l���́A�ېV�̌����̒��ŏ��R�ɂȂ�A�t�����X�ƌ���Ŗ��{�R��m���̌R���ɉ��v�����B

�@�u�������Áv�̂��ƂŁA�Ȃ�����Ƃ̌��͂�ێ����悤�Ƃ������A���s�̒��H�E�����̐킢�Ŗ��{�R�͑�s�����B

�@�c��͌R�͂ō]�˂ɋA�҂��A���i���Ɉ����������ċސT���Ă��܂����B��

�@���ɁA����Ƃ̌��͂́A���S�ɕ����̂������B

�@�����Ă��̐l�́A���{�̌��͂�D�������̎傾�����l�����A���Ƃ��ΐ��������i��������j�A��v�ۗ����i�Ƃ��݂��j�Ȃǂ������������āA�����E���I�푈�̌��ʂ����Ƃǂ��A���ؒ鍑�Ō�̐��������|���̂������B

�@�吳���i����O�j�N�A���\���Ŗv�����c��́A����Ɨ��̕�n�ɂ͓��炸�A���O�Ɏ������g�őI��ł������J���i��Ȃ��j�̕�n�ɖ������ꂽ�B

�@�ق��̏��R�����̉ؗ�ȕ�ɂ���ׂ�A�����Ə���C�̂Ȃ����̕�́A���j�Ɛl�Ԃ̐������ɂɂ��āA�z�����߂��炷�̂ɐ�D�̏ꏊ���B

�@���i���ɂ�����Ȃ�����ǁA�Â������╶������q�ς��鎞�ɂ́A�G�`�P�b�g���ƂĂ�����B�ꏊ���Ƃ́u���܂�v�����A�Â��ɁA�h�ӂ����߂Ĕq�ς���B

�@�z���͂Ƃ́A�����̂̎p���v���`���Ă݂邾���ł͂Ȃ��A�吨�̐l�X���A���N�ɂ킽���Ĉێ��A�ۑ����Ă�����ς��ɂ��čl���Ă݂邱�Ƃł�����B

�@���Ă����ŁA���������炿����Ɨ���Ă݂悤�B�����^���[�̂������ɍL����̂��ŁE���㎛�i���E�������傤���j���B

�@���{�̕ی�̂��ƁA�����ɂ͐��\���������[�g���̎���ɑs��Ȏ��������i�����j�������A�Z��ɂ킽�鏫�R�̗�_�i�ꂢ�т傤�j������ł����B

�@���V�����̕��̂��߂̊w�����S�O��ɂ���сA�Ő����ɂ́A�w�k�i���������傯�j�O��l�Ƃ���ꂽ�قǂ������B

�@�����̌����Ƃ��Ă܂��ڂɂ��̂́A���ʓ����ɂ��т����h��̎O��E�i�����j���i���́A�O��j���B

�@�u��E�v�Ƃ́A�����̌��t�ŁA���̐��̖�����ꂵ�݂Ȃǂ��甲�������āA�{���̈Ӗ��Ŏ��R�ȋ��n�ɒB���邱�ƁB

�@�c���\���i��Z��l�j�N�ɋ����œ|�Ď��N��ɍČ����ꂽ�B������\�ꃁ�[�g���A�Ԍ��\��E�܃��[�g���A���s���チ�[�g���̓�K��d�傾�B

�@���R�̑s��ȗ�_�̂قƂ�ǂ⌚���̑����͑����m�푈�̂Ƃ��̕ČR�����@B29�Ȃǂɂ���P�ŔR���Ă��܂����B���̖�́A�����Ȃ��c�������̂̈���B

�@�����v�����X�z�e�������ɂ���A���㏫�R�E�ƌp�̕揊�A�L�͉@��_�̑��傾�����u��V��v�́A�����Ԃ��̉ؗ�Ȍ����i���d�v�������j���B

�@����ɁA�S���t���K���w�ɁA�ؗ�Ȏp�������Ă���̂́A��㏫�R�E�G���̕揊�������䓿�@��_�̐���B

�@����ꉮ���j���i����͂Ӂj�A���Ԃ��ŁA��������d�v���������B

�@�����^���[�A�z�e���A�S���t���K��Ɓu�]�ˁv�̑g�ݍ��킹�́A�܂������A�������̑z���͂ƁA���{�́A�Â��������̕ی�̂�������A������������Ă��銴�����B

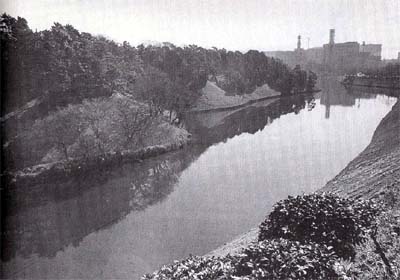

�O�㏫�R�ƌ����A������C�`���E�͎���360�N�B

��쓌�Ƌ{�Q���ɂȂ�ԐΓ��U�B���喼�Ɋ�i������

�Γ��U����280��A���̓��U����50���B |

��쓌�Ƌ{�̓��U�B���̖䂪���U�ɂ������Ă���B |

�@���Ƌ{�̋����ɂ́A���i�\�Z�i��Z�O��j�N�ɎO�㏫�R�E�ƌ����A�����Ƃ�������ȃC�`���E�̖��t���L���Ă���B

�@������\�܃��[�g���A�����̎��͏\���[�g���A�s�w��V�R�L�O���A����O�S�Z�\�N�̃C�`���E�͂����ŁA���܂��܂ȗ��j��ڌ����Ă����B

�@�u���Ƌ{�v�Ƃ����āA�I���A�Ǝv���l�����邾�낤�B���Ƌ{�͓����ł͂Ȃ��̂��B

�@���a���i��Z��Z�j�N�Ɏ��ƍN�́A�o�g�n�̐É��̋v�\�i���̂��j�R�ɑ���ꂽ���A�Ԃ��Ȃ������R�ɉ������ꂽ�B

�@���ꂪ�����E���Ƌ{�B

�@���̂̂��S���e�n�ɉƍN�̗���܂�u���Ƌ{�v�����c����āA�ꎞ�͌ܕS���z�����炵���B�]�˂ł́A�]�ˏ���A�ŁE���㎛�A�E���A���̊��i���ȂǁB���݂ł��S���ŕS�ȏ゠��Ƃ�����B

�@������ƒf���Ă�������ǁA���Ƌ{�͐_�ЂȂ̂��B�S���Ȃ����l�́u���v�ɂȂ�̂����ʂ����A�ƍN�̂悤�ȁu�̂��l�v�́u�_�v�ɂ��܂肠������̂��B�ƍN���O�̖L�b�G�g���A�u�_�v�ɂȂ��ċ��s�̖L���_�Ђɂ܂��Ă���B

�@�ƍN���G�g���A����̕��́u���v�����A�_�Ђ̕��ł́u�_�l�v�ɂȂ��Ă���킯���B

�@����͓��{�̕����̈�̌��Ƃ����Ă��������m��Ȃ��B���[���b�p�ł́A�̂��@���ƂȂǂ�����Ɂu���l�v�Ƃ��Ă܂��邱�Ƃ͂����Ă��A�u�_�v�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�ē�

�@���i���͂i�q���J�i�����������Ɂj�w���������5���B���w������������U�Ă䂭�̂������B

�@�ŁE���㎛�́A���q�l�����w���ԓk��8���B

�@�܂��́A�n���S����J���_�J���w�i�k��10���j�A�n���S�O�c���䐬��w�E�Ō����w�A�����E����]�ː��̑��w��������Ă����B

�@�@3�@�u�V�������v�́g�e�h����� top

�ۋ�����̕�̂���ڔ��s���B |

�����傩��Ȃ��߂���c���B

�H�ɂ͔ފ݉Ԃ��ނ炪��炢�Ĕ������B |

�@�]�ˎ����S�Z�\�]�N�́A�����ނˁu�V�������v����������ǁA�ƍN�����Α叫�R�ɂȂ��č]�˂ɖ��{���J���ĈȌ�A�����̏��R�̎���ɂ́A���\�A�傫�Ȑ킢�⎖�����V����h���Ԃ����̂ł���B

�@�O�㏫�R�E�ƌ��̊��i�\�l�i��Z�O���j�N�ɋ�B�ŋN�����u�����̗��v�́A���m�Ɣ_������������ɂȂ��Ė��{�ɔw�i���ށj�����Ꝅ�i�������j�ł���A�u�@���푈�v�������B

�@�������㖖���̏\�Z���I�ɁA�t�����V�X�R�E�U�r�G�����������ɓn�����āA���߂ăL���X�g�������{�ɓ`����ꂽ�B

�@�L���X�g�Ƃ������������Ȃ܂��āu�L���V�^���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����M�k�͎���ɑ����A�喼�̒�������M�k�́u�L���V�^���喼�v�������܂łɂȂ����B

�@�܂��G�g�����̏@�����ւ����B����ɓ���̎���ɂȂ��Ă����͑������B

�@��B�̓��������ƓV���́A�u�L���V�^���喼�v�̋��̂��������߃L���V�^���̔_�����吨�����B

���̔_�������́A���{�̋��ƁA�̎�̉ߍ��Ȑ���ɕs�����������B

�@�����̔_���������オ��ƁA���Ƃ̏o�̓V���l�Y����̂ɓV���̔_���������A����ɋߗׂ̘Q�l�������Q�����Č���ɗ��Ă��������B

�@���{�͂����������悤�Ƃ�������킵�A�\�]�̌R���Ŏ��͂�ŁA����Ɨ��邳�����B

�O���]�Ƃ�����Q���҂́A�F�E���ɂȂ����B

�@�u�L���V�^�����v�́A���̂��ƁA����Ɍ������Ȃ����B

�@�u�����v�i���̌��t�́A�����ɊJ���̑������N�������ɁA���{�ᔻ�̈Ӗ������߂Ďg����悤�ɂȂ������̂ŁA���߂��炠�������t�ł͂Ȃ��j�́A���̋��ƁA��B�n���̑喼���O���f�ՂŖL���ɂȂ�̂�h�����߂ɁA���{���Ƃ����������B

�@�܂����m�Ƃ̖f�ՂˁE����̓�`�Ɍ���A�����ɃC�X�p�j�A�i�X�y�C���j�ƒf�����A����Ƀ|���g�K���D�̗��q�������A�I�����_�l��E�o���Ɉڂ��āA���������[���b�p�Ƃ̂�����̑����ɂ����B

�@�������A���{�l�̊C�O�n�q�͌��ւ��B

�@�u�����̗��v����\�l�N��̌c���l�N�A�]�˂𒆐S�Ɂu�c�������i�R�䐳��i�䂢���傤���j�̗��j�v���N�����B

�@�R�w�҂Ƃ��č]�˂ɏm���J���Ă����R�䐳��A�����̐��ɑ��̓�����J���Ă����ۋ����킽�������S�ɂȂ��āA�]�˂̐����ɓł𓊂����肵�č]�ˏ���P���v��𗧂Ă��B�������A���O�ɔ��o���āA���E������A���Y���ꂽ�肵�ďI�����B

�@���̌v��ɂ́A���肩��̐����f���āA���Ȃ�̘Q�l������邱�ƂɂȂ��Ă����炵���B

�@�V�������ڂ́u�ւ����̐킢�v�̂Ƃ��A���쑤�ɂ����喼���u�����i�ӂ����j�喼�v�Ƃ����A�킢�̂��Ɠ�����ɏ]���悤�ɂȂ����喼���u�O�l�i�Ƃ��܁j�喼�v�Ƃ����B

�@���R�̂��Ƃ����A���얋�{�́A�u����v���ɂ��A�u�O�l�v��₽������������B

�@�O�㏫�R�E�ƌ��̎���܂łɁA�吨�́u�O�l�喼�v���̒n����グ��ꂽ�i���Ձi���������j�Ƃ����j�B

�@�̒n���Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A�����Ɏd���Ă����吨�̕��m���A�E���������Ƃ��Ӗ�����B����ł����A��Ђ��|�Y���āA�����̎Ј������Ƃ���̂Ɠ������B

�@���Ƃ������m�A�܂�Q�l�̖��́A�]�ˎ����ʂ��āA�Љ�s���ɂȂ���A�[���ȁu���Ɩ��v�������B

�@�u�c�������v�����̂悤�ȎЉ�I�Ȕw�i�̒�����o�Ă����킯���B

�@���̎����́A�ЂƂ���̃`�����o���f��ɂ́A�₽��ɓo�ꂵ�����̂����A�ŋ߂͂������育�Ԃ������B�l�C�̂������̂��ۋ����킾�����B

�@�]�ˎ���ɂ�����ɂȂ��Ă��邪�A���{�ɉ������ĕʖ��ɂȂ��Ă���B��

�@���ɂȂ����̂́A�����ɂȂ��Ă���̎ŋ��ŁA���킪�]�ˏ�̖x�ɐ𓊂�����ŁA�����Ő[�����v�낤�Ƃ����ʂ��L�����B

�@�悭�f��ɂ��Ȃ����̂́A����Ă��h�肾�����������낤�B

�@�Ċۋ�����̕�́A�L���捂�c�꒚�ڂ̋���@�i�ڔ��s���j�ɂ���B

�@����͑��̖��l�����I�b�`���R�`���C�������炵���A�ߕ߂Ɍ��������A��������̊O�Łu�Ύ����I�v�Ƒ����A��яo���Ă����Ƃ����߂܂����Ƃ����u�`���v�����邻�����B

�@�郖�X�����ɂȂ�A��͂��炳�ꂽ�B�̂��Ɉꑰ�̎q�����A���̕��������Ɠ`�����Ă���B

�@�u�ڔ��s���v�Ƃ����̂́A���������_�̈�ł���u�s�������v���܂��Ă��鎛�ŁA�u�ڔ��v�Ƃ����n���̋N��������B�s�������ɂ́A�ڍ��A�ڔ��A�ڐԁA�ډ��A�ڐ̌ܐF�̖ڂ̐F�����邱�Ƃ��炫���B

�@�ē�

�@����@�́A�i�q�R����ڔ��w���ԓk��12���A�܂��͓s�d�r����w�K�@���w����͕����Ă����B

�@�@4�@�喼���~�������� top

���R�Ƃ̑���ꂾ�����l���{�ł�

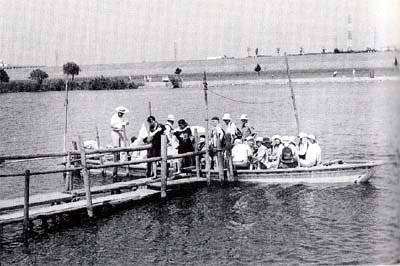

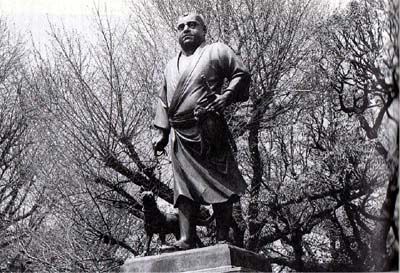

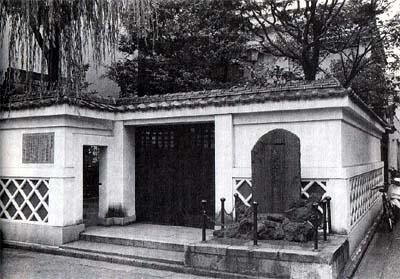

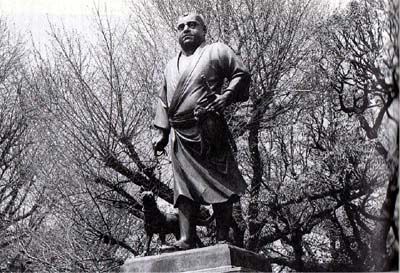

�鏠�ɂ�����p�̎������s����B |

�Z�`���́A��z�ˎ����g�ۂ��z�������u��V���z�R�뉀�v�B |

�@�鉺���Ƃ��Ă̍]�˂̒��́A���ƁA���ЁA���l�̒n��̎O�łł��Ă����B

�@���̒��ōł��L�������͕̂��ƒn�ŁA�]�ˑS�̘̂Z���ȏ���߂Ă����炵���B

�@���ƒn�́A�@����ƂɎd����A�u���b�v�̊��{��A���{���g���̒Ⴂ�u��Ɛl�v�����̉��~�A

�@�A�n���̑喼�̑喼���~�A�̓�ɕ������B

�@�ƍN���V�������ƁA�e�n�̑喼�͒����𐾂����߂ɁA�]�˂ɉ��~��A�����̐e���Ȃǂ��u�l���v�̂悤�ɂ��ďZ�܂킹���B

�@�₪�āA�n���̑喼�����Ɉ��̊��ԁA�]�˂ŕ�炷���Ƃ��`���Â����u�Q�Ό��v���x���m������ƁA�喼�ɏ]���ď㋞���ė���Ɨ���A�]�ˏ풓�̉Ɛb�����ŁA�喼���~�̐l���͂ӂ��ꂠ����A���~�̋K�͂��傫���Ȃ����B

�@�喼���~�͎O�S�قǂ��������Ƃ����B�͂��߂̍��̉��~�́A�]�ˏ�{�ی�a�ɂȂ�����悤�ȍ��Ȍ����ŁA���蕨������ŏ��肽�Ă��Ă����B

�@�������A�V��t���Ă����u�����v�A���ɂ����u�U�葳�Ύ��v�́A�]�˂̎p����ς��Ă��܂����B

�@�����̑喼���~�͑唼���Ă��Ă��܂����B���܂͈���c���Ă��Ȃ��B

�@��ΈȌ�Č����ꂽ�喼���~�ɂ́A�O�̂悤�ȍ��ؔł͂Ȃ��Ȃ����B���܂킸���Ɏc��̂́A��ΈȌ�̂��̂��肾�B

�@�喼���~�́A�@�ˎ�₻�̉Ƒ����Z�ތ��@�̏㉮�~�A

�@�A�B�������ˎ���p���Ȃǂ̏Z�ޒ����~�A

�@�B�x�O��C�l�ɐ݂���ꂽ�x���p�̕ʓ@�ł��鉺���~�A�̎O��ނ��������B

�@���c�삪�����`�ɗ��ꍞ�ނ�����ɍL���鋌�l���{�i�͂܂肫�イ�j�����i���j�����́A���\����̘V���E��v�ے����̏㉮�~�������Ƃ���B

�@�������߂ɍc���̗��{�ɂȂ�A�֓���k�ЂŌ������Ď��������ƁA���a�V�c�������L�O�ɓ����s�Ɋ��ꂽ�B

�@�C����������Ēr�ɂ����A�����ĉ���V���뉀�ŁA�喼���~�̒뉀�̒��ł��K�͂̑傫�Ȃ��̂Ƃ��ėL���B�������߂�������A�喼�C�������킦�邩���m��Ȃ��B

�@���̌����ŁA�u�鏠�i�������傤�j������v���J����Ă���B

�@����͌Ñォ��s���Ă����V�т̎�肾�B�]�ˎ���̑喼�����́A�Ƃ��ɍx�O�̎R��ɏo�āA��������ߊl����悤�ɌP����������g���Ď��������B���ɉƍN�͑�D���������B�̂��ɖ��{�̔N���s���ɂȂ��Ė����ېV�܂ő������B

�@�u�鏠�v�Ƃ́A����P�����āA�������Ƃ̖��O�B���R�̑��a�����ڂ����猠�Ђ��������B

���܂͋{�����Ɏc��݂̂��B�i���k�n���ɁA�Z�p��`�����悤�Ɠw�͂��Ă���l������̂��A�e���r�Ō������Ƃ�����B�j

�@��̘Z�`���i�肭������j�́A�ܑ㏫�R�E�j�g�ɏd���p����ꂽ����o�H��g���i�悵�₷�j�̕ʓ@�Ղ��B

�@�u��V���z�R�뉀�v�̓T�^�ŁA�������߂�������̂��y�����Ƃ���B

�@�u�Z�`�v�Ƃ����̂́A�����̌ÓT�u���o�v�ɂ����A���E��E��E���E��E�o�̂��ƁB

�@�g�ۂƂ����A�j�g�Ɉُ�Ȃقlj������ďo���������߂ɁA����������d�Ƃ̂悤�ɂ����ĕ]���������A�㐢�ɂȂ��Ă��`�����o���f��Ȃǂł͈����ɂ���Ă����B

�@�Ƃ��낪���ۂ̖{�l�͎����Ȑl�Ԃ������炵���A�b���i�����j���i�R���j�̗̖��ɐl�C�͂��������A�w����D�݁A���̂̂����Ȃ݂��������̂ł���B�l�Ԃ̕]���̎d���Ƃ́A������̂ł͂Ȃ����B

�@�]�ˎ���ō��̎�w�҂ł��鉬���h�q�i�����イ���炢�j�������������Ă������Ƃł��m����B

�@�h�q�Ƃ����A�ŁE���㎛�̋߂��ŋ�w�����Ă������A���������I�J���������ł��ꂽ�̂�H�ׂĂ����A�Ƃ����b���`����Ă���B

�@�I�J���͒��X�d�v�ȐH�ו��������̂ł����i�ߑ�ɂȂ��Ă��A�ߔN�܂ł����Ƃ����������B���ɑ����m�푈�̖���������ɂ����āA�H�ו����Ȃ�����ɂ͋M�d�������j

�@�̂��ɏo�������h�q���A���̓������ɉ��Ԃ�������Ƃ����w�h�q�����x�Ƃ�����̍u�k������B�����̍]�˂ŁA��ʂ̏����̊Ԃōł��l�C�̂���w�҂������B

�@�u�l�C�w�ҁv�������Ƃ����̂��A�]�˕����̖ʔ������B

�@�m���ɁA���̂Ȃ��̑z���͂́A���{�������E�����A�L���͂����B

�@���߂đ�w�ɂ������O�l�Y�́A�r�̂قƂ�ɗ����āA�����ƒr�̖ʂ����߂�B�傫�Ȗ��A�����{�ƂȂ����̒�ɉf���āA���̂܂���ɐ�������B

�@���������A���́A�c���O�i�ꔪ�Z���j�N�A�]�ˁE�����i�������߁j�ɐ��܂ꂽ�u�]�ˁv�̐l�Ȃ̂ł���B

�@�p���w�⊿���̑�Ƃł����Ƃ̒��ɁA�u�]�˕����v���܂��Z���ɗ���Ă���̂��B

�@���������Ǐ��ɖ߂��āA���������ق̐���̋߂��ɂ��鋌���B�i���イ�A����j�r�c���~�\�傾�B

�@���Ƃ͊ۂ̓��̓�����ق̂�����ɂ������̂��A�����ɂȂ��č����i�����Ȃ�j�Ɉڂ���āA�����{�@�̕\��Ɏg��ꂽ�B

�@�S���̋e�̖�͂͂��̎��̂��́B���a��\���i���l�j�N�A���̏ꏊ�ɂ���Ă����B

�@�]�˖����̌����炵�����A�����ɁA���j���i����͂Ӂj�̉������̂����o�ԏ����A���B�r�c�ƎO�̊i���������Ă���B

�@�ē�

�@�l���{���������́A�i�q�V���w����k��15���B��肩���߁A�n���S��]�ː������ǂ߉w���炷���B

�@�Z�`���ւ́A�i�q�R����A�n���S��k����w���������5���B

�@�u�Ԗ�v�́A�n���S�ۂ̓����{���O���ډw�A����k������O�w����k��8���B

�@�r�c���~�\��́A�i�q���J�w���߂��B

�@�@5�@�w���b���x�������� top

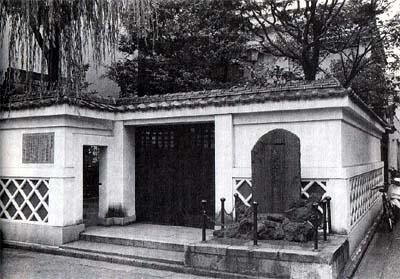

�u���b���v�̐n�������́u���̘L���v�ՁB���܂͉����c���Ă��Ȃ��B |

�{�����⒬�g�Ǔ@�Ղ́A�����w�̓쑤�A�����Ė�5���̂Ƃ���B

�g�Ǔ@�Ղ̈�p�Ɏ��˂��c����Ă���B |

�@�]�ˏ�V��t�Ղ̐Ί_�������c�����䉑�Ɂu���̘L���Ձv�̐ΕW�̂��邱�ƁA�����ŋN���������̂��Ƃ́A�O�ɏq�ׂ��B

�@�]�ˏ���Ŏ�N���������N�����Đؕ����Ă����N�\�����̂��A�܂����厖�����N�����B

�@��l��������������E�ԕ��i�������j�ː��Ƃ̘Q�l�����l�\���l���A���\�\���i�ꎵ�Z�O�j�N�\�A�]�˂̋g���i����j�@�i���݂̖{�����⒬�����̂���Ƃ���B�����͓����̋g�Ǔ@���k�ڂ��ĕ��������j�ɓ�������A�g�ǂ��E���Ď���Ƃ����B

�@��s�́A�ŁE���ւ̐�x���ɂ����N�̕�̑O�Ɏ�������āA����݂𐰂炵�����Ƃ�����B

�@���̂��ƁA��s�͑喼���~�ɕ��U���ėa�����āA���{�̏�����҂��ƂɂȂ����B

�@����Ŏa������Ȃ���A�g�ǂ͌y���P�K�����������ŏ��������B

�@�������A�u�P���J�������痼���Ƃ������v�́u�P���J�����s�i�������j�v�̒�߂��̂��炠�����̂ɁA���R�E�j�g�̓ƒf�ŁA�g�ǂ͉��̂Ƃ��߂��Ȃ��A���͐ؕ��ɂȂ����B���̏����ɁA�]�˂̖��O�́u�s�������v�ƁA�Ђǂ��s���������Ă����B

�@���ꂾ���ɁA�ԕ�E���Ƃ̘Q�m�����̓�������́A���O��������B�u�߂ł�����N�̋w���������v���`�̎m�Ƃقߏ̂��āA�u�`�m�v�ƌĂB

�@�Q�m�����̍s�����A���O�̎x�����A���{�ɂ��s�����ȏ����ɑ���A�ԐړI�Ȕᔻ�Ƃ����ʂ��������킯���B

�@���ꂾ���ɁA���{�́u���_�v���C�ɂ��āA���X���������߂�ꂸ�A���{���ł́u�����_�v�̕����������B

�@�u���̘L���v�̎����̂��ƁA�����ɐؕ��𖽂��Ă��܂��������̏������A���s�������Ɓu���ȁv���Ă����j�g����������҂����炵���B

�@���̎��A���_�I�ȁu�@����`�v���f���A�u�`�m�Ƃ��Đؕ�������ׂ����v�Ǝ咣�����̂��u�k�w�h�q�����x�̎�l���A��w�҂̂��̉����h�q�i�����イ���炢�j�������B

�@����������A�k�}��g��ł��̂悤�ȍs�ׂ����邱�Ƃ��������ƂɂȂ�B

�@�ނ���A���m�̍߂ɑ��鐳���ȏ����ł���ؕ��ɏ����āA�u�`�m�v�Ƃ��Ď��ʂ��Ƃ̕������߂ɂȂ�A�Ƃ����̂��B

��x���B

��Γ���������n�Q�y�����̕�́A���܂��Q��l�������Ȃ��B |

��x���B

�l�\���m�̓����̂悤����`����j�����W������Ă���B |

�@���[�ƂȂ����]�ˏ钆�̎��������N��A�������肩��ꃕ������A���\�\�Z�i�ꎵ�Z�O�j�N�l���A�ꓯ�͂��ꂼ��ɐg����a����ꂽ�喼���~�Őؕ������B

�@��̂́A�ŁE���ւ̐�x���́A��N�̕�ƕ���ő���ꂽ�B

�@�]�ˏ���u���̘L���v�ɂ͂��܂�A�ؕ��ɏI�������̎����́A�₪�đ��Ō�������āu��ڗ��v�ɁA����ɉ̕���ɂ��Ȃ��đ�q�b�g���A���ɑ����̂��B

�@�w���b���x�������l�C������A��x���ɂ͐����̉����₦�Ȃ��̂͂Ȃ����B�]�˂̂��ׂĂƁA�l�ԂƂ��̐��̂��ׂĂ��A���̒��ɂ��邹�������m��Ȃ��B

�@�����ɂ��čl�����{�͂����ς��o�Ă��邩��A���Гǂ�ł��炢�����B

�@�Ȃ��ł��A�O�ɂ��G�ꂽ�A�ےJ�ˈꂳ��́w���b���Ƃ͉����x�i�u�k�Е��|���ɁA�܂��́w�ےJ�ˈ��]�W�x3�A���|�t�H�A�Ɏ��^�j�́A�m�I�X�������_���B

�@���̎����ɊS�����낤�ƂȂ��낤�ƁA���ɖʔ����K�ǂ̖{�ł���B

�@�����h�ꂳ��́w���b���|���̐����ƓW�J�x�i��g�V���j���A�S�̂����ނ̂ɂ����B

�@�ē�

�@�g�Ǔ@�Ղ́A�i�q�����������w���ԓk��5���B

�@��x���́A�n���S���A���l�}�s�{����x���w���ԕ����Ă����B

�@�@6�@�X����h����u���v���� top

�܊X���̋N�_�A���{���B

���܂͍������H�ɉ����Ԃ���A���S�Ȏp�ɂȂ����B |

�[��̈������Ƃɂ��������m�Ԃ́A

���̐�Z���u���̍ד��v�ւƗ��������B |

�@�]�ˎ���̐l�X�̗��̎p�����̂Ԃɂ́A�܂��I�s����ǂނ̂������B

�@���Ƃ��A�����m�Ԃ́w���̍ד��x�B�]�˂̐�Z�i����j���o������ɂ������āA�����L���B

�@�u�O�r�O�痢�̂����Ћ��ɂӂ�����āA���̂��܂��ɗ��ʂ̗܂��������v

�@��������ɂ́A�u�����̊o��v���K�v�������̂ł���B

�@���́A�����K�v�������B�Ƃ�y�n�̎�����ł���u��Ɓv�i������j��u����v�i�Ȃʂ��j�⎩���̉Ƃ̕�̂��鎛�i�h�ߎ�������Ȃł�j�ɁA���s�p�̋����i�����؎�A�֏��؎�j���o���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ꂪ�Ȃ���A�����̂��������ɐ݂����Ă��āA�ʍs�̎����ɂ������������ł���u�֏��v��ʉ߂ł��Ȃ��B

�@�a�C�ɂȂ��Ă��A��҂ɂ�����邩�ǂ����킩��Ȃ��B����ŁA�܂��̂�Ŏ��l���吨�������Ƃ��낤�B

�@�������ߗނ��J����A�Ȃɂ����������āA�����Ђ�����e�N�e�N�ƕ��������Ȃ��B�J�S��n�͋��������邩��A����ۂǂ̋������łȂ���Ύg���Ȃ��B

�@���m�����ɂ������āA�J�S��n�͓a�l��㋉���m�������B��ʂ̃T�����C�����́A�d���������ɂ��āA�Ђ�����������B

�@�U�b�N��w�����ĕ������̓o�R�҂��������A�͂邩�Ɍ��������������B

�@�u��̂��Ƃ��l����ƁA���������ς��ɂȂ�v�Ƃ����m�Ԃ̌��t�́A�����������B

�@�����ɁA���̎����������S�Ɏ����Ă��܂����A���̊y�����Ƃ������̂��A�������̂��낤�B

�@�������̗��Ƃ������̂��A������x�A�l���������߂ɁA�����ō]�ˎ���́u���v��T���Ă݂���A���\����̂��B

�@�u�V�������ځv�̊փ����̍����i��Z�Z�Z�N�j�ɏ������ƍN�́A�S���x�z�̂��߂ɍ]�˂���̊X���̐����ɗ͂����ꂽ�B

�@�������āA�]�ˁE���{�����N�_�ɂ�����v�������H���ܖ{�A�������ꂽ�B�u�܊X���v�ƌĂсA���{�̓�����s���x�z�����B

�@�@���C���|�]�ˁE���{�����狞�s�܂ŁB

�@�A���R���|�]�˂���Y�a�A�y���A���K�A�ؑ]�Ȃǂ��o�Ĕ��i�ΔȂ̑��Âœ��C���ɍ�������B

�@�B���������|�]�˂���F�s�{�܂ł͉��B�����Əd�Ȃ邪�A�����ŕ�����ē����܂ŁB

�@�C���B�����|�]�ˁE��Z���痤���i�ނA�X�j�E���͂܂ŁB�O�X�i����܂�A�Ìy�����j�܂ł��������Ƃ�����B

�@�D�b�B�����|�]�ˁE���{����������V�h�i���̐V�h�j��b�{���o�ĉ��z�K�Œ��R���ɍ�������܂ŁB

�@�h��́A���̐��̐l�ƁA�n��p�ӂ���悤�ɋ`���Â����Ă����B�喼�Ƒ吨�̉Ɨ��������A�˂́u��s�v�ƍ]�˂���������u�Q�Ό��v�̒蒅�ɂ���āA�h��̋K�͂͑傫���Ȃ��Ă������B

|

���H�g���ȂǂŎp���������ꗢ�ˁB

�����c�邱�̐������ꗢ�˂͋M�d�Ȉ�Ղ��B

|

���h�́A���U����50�������Ȃ��œ�������Ƃ����B

|

�@�]�ˁE���{���������i���j�̋N�_�ɁA�X���ɂ͈ꗢ�i�l�L���j���Ƃɒ˂��z���ꂽ�B

�@�˂̏�ɂ̓G�m�L�i�|�j���A����ꂽ�B

�@���ł͓��H�̊g���H���ȂǂłقƂ�ǂ������Ă��܂����B

�@�u���́u�u���ꗢ�ːՁv�Ȃǂ��c���ɂ����Ȃ��̂́A�c�O���B

�@���̌܊X���̍ŏ��̉w�́A���C�����i��A���R�������A���B�E������������Z�A�b�B��������E��������i�̂��ɓ����V�h�Ɂj�́u�]�ˎl�h�v�������B

�@�u������Ȃ������m��Ȃ��v�Ɩ��c��ɂ���ō]�˂��o�����l�́A�ŏ��̈����A�i�����ȂǂŖ������B

�@�h��́A��������̏h���i���ĉ����͂�����j������A�˂āA�����Ƃ��Ēj�����̑��������u���Y�v�������吨�����B

�@���Ƃ��Ő����̕i��h�ɂ́A���ĉ��͓�S���߂����������炵���B

�@�u�]�ˎl�h�v�́A�n���������ė���喼�s�A�]�˂ɓ��邽�߂ɐg�Ȃ�𐮂���ꏊ�ł��������B

�@���́A�ΐ_���i���Ⴍ�����j��ɂ�����̋��ɗR������̂����A�������ɂ������Ă���̂̓R���N���[�g���̋����B

�@���̂�����ɂ͂����āA�����◷�ĉ������сA�����̖��߂�K���Ȃǂ��L�����ؐ��̌f�����i���D���������j�����D��ɗ����Ă����B

���b�B�X���ƕ{���X���̌����_�p�Ɏc��{���h���D��B

�����Ɂu���D�v����������ꂽ�B

�卑���_�Ђ̗��h�ȃP���L�����������ɂ���B |

�b�B�X����ؖ�h�ɂ����������̊ցB

����Ǝ�`���c����Ă���B |

�@���D��̎p�́A�b�B�X���̕{���h�i�{���s���j�ɕ�������Ă�����̂ł��̂Ԃ��Ƃ��ł���B

�@�����ߍx�̍�ʌ��ɏZ��ł��鎄�́A�x���̎U���̃R�[�X�̈�́A���R�����B

�@�����m�푈���I���ĊԂ��Ȃ��q���̍��ɂ́A���̗����ɁA�Â����Ƃ��������c���Ă������A���ł͂قƂ�ǃr���ɂȂ��Ă��܂����B

�@����ł��A���{�i���݂̂�j�_�ЂƂ��ʑ��@�i���傭��������j�Ƃ����A�Â��_�Ђ₨�����c���Ă���̂ŁA�H�̈���ȂǁA�����������Ă���ƁA�̂̊X���̕��i���A���̂悤�ɕ����肷��B

�@�֏��́A���Ƃ��A�����q�s�Ɛ_�ސ쌧�Ëv���i�����j�S���͌Β��̋��ɂ��鏬���i���ڂƂ��j���i�W���ܕS��\���[�g���j�̂ӂ��Ƃɂ���A�������i��ؖ�j�̐Ղł��̂ԂƂ��悤���B

�@�����́A�]�˂ɓ���Ƃ��̊֓��l�ւ̈�������B�ق��̎O�́A�����A�O�X�i�������j�A�I���������B

�@���{���́A�����O�i�ꔪ�Z�Z�j�N�̋L�^�ɂ��ƁA������\�����i��\�ꃁ�[�g���j�A���l���i���[�g���j�̖ؑ��������B

�@���̓��{���́A�������H�̉��ɂȂ��Ă��܂��āA�Ȃ�Ƃ�����Ȏp������ǁA�̂̋��͕����G�ł��킩��悤�ɁA���X�Ƃ������̂������B

�@���̂�����͑傫�ȏ��X��������ׂāA���{��̔ɉ؊X�������B�А��̂������s��������ɂ������B

�@�����ɁA���{�̐����@������ʂɒm�点�邽�߂́A�ł��d�v�ȁu���D��v�������ɒu����Ă����B

�@�]�˂̉����́A�]�˘p�݂ߗ��Ă��ꏊ�ɊJ��������A�^�͂��c���ɑ����Ă����B�]���ċ������������B

�@���{���ɂ��Ă��A���Ƃ̐���L���Đ��^�̓����ɂ�����ɂ�����ꂽ�����B

�@�n�c��ɂ́A��Z�i����j�勴�A�������A�V�勴�A�i�㋴�A��싴�i��ȁi���Â܁j���j�̌܋����������Ă����B

�@���܁A���̂�����ɓS���̋ߑ㋴���������Ă��邪�A���O�͐̂̂܂܂��B

�@�V���A�����A��b���A�Ƃ������̒n�������āA�́A���̂��������c�Ȃ̂��B

�@�u�ώρv�i�����Ɂj�́A���c��͌��̓����������t���̒��i�����j�ŁA�]�˘p�̏������ς��̂��n�܂�B

�@������A�u�ώρv��H�ׂ�l�́A�]�˂̗��j���ꏏ�ɐH�ׂĂ���킯���B

�@�́A���̓��ւ̉����̂��߂ɓn���D���݂���ꂽ�B���̓`���́A�����Ƃ̂��ɁA���ߗ��Ăœ��������Ă�����c�����B

�@�����V���Ђ̎Љ�L�҂Ƃ��āA�z�n�i�����j�x�@���Ȃǂ�S�����Ă����A���a�O�\���i���Z�l�j�N�A�����I�����s�b�N�̂�����A�|���|�����C�̏����ȑD���A���H���i�����납�j���ەa�@�̋߂��݂̊���A�Ί݂̒ς��Ȃ��ł����̂������B

�@�[���̎d�����I��ƁA��������ł��鑼���́u�T�c���v�i�x�@�S���̋L�҂̂��Ɓj���ԂƘA�ꗧ���āA�D�ɏ���āA�ς̑K���Ɋ��𗬂��ɂ��������̂��B

�@�l�����]�Ԃ��C�k���ꏏ�ɁA���Ȃ��ސ�ʂ�n���Ă䂭���܂́A������������̂�����i�������B

�@������A�ϑ勴�̊J�ʂŏ����Ă��܂����B

�f��u�Ђ���v�̕���B�����Ė��Ɓu��e�̕�v�̕���A

���˖�����ԁA��̓n���B

�葆���̂킸��10���̑D�������A�]�˂̏�𖡂�킹�Ă����B

�@����ȕ��i���A���܂킸���Ɏc��̂́A���́u�t�[�e���̓Ђ���v�́A������������Ė��i���܂��j�͒�ߓV�i�������Ⴍ�Ă�j�ɂقNj߂��]�ː�́A�u����i�€��j�̓n���v�ł���B

�@���i���i��Z�O��j�N�Ɏn�܂����Ƃ����Â��n���́A�Î��L���Ȏ葆���̏M�B

�@�V�C�̂������́A�ό��q�łɂ�����Ă���B

�@������͐́A�]�˘p�ɒ����ł����B

�@���̂��߁A�����^�������������B

�@���̐�̎����́A�����ɂƂ��đ��肾�����B

�@�����ł܂��A������̗��H��ς��āA�S�{���i���ʂ���j�A�����Y�Ȃǂ̐������킹�Ē��q���瑾���m�ɒ����悤�ɂ����B

�@���ꂪ���̗����{���ł���B

�@�������������܂��ɂ����A���̗�����̖��c�����̍]�ː�Ȃ̂��B�]�ˎ���ɂ͔_�Y�����]�˂ɉ^�ԏM�ő�ɂ��킢�������B

�@�u��̓n���v�̏M�ŁA�S�n�悢�앗�ɐ�����Ȃ���A�������́A�̂̐l�̎�����A��E�^�͂ɂ��A���̋�S���A���̂Ԃ��Ƃ��ł���̂��B |

��Z�̋��X�������ɂ́A�h�꒬�̖ʉe���̂���

�ƕ����܂��������c���Ă���B

|

�@��ߓV�͍]�˖����̈�Ƃ��āA�Â�����m���Ă����B���a�E�����̂����v�i��₭�j����ŁA�ɂ�����Ă����B

�@�ŋ߂ł́A�f��w�j�͂炢��x�ŁA����ɗL���ɂȂ����B

�@�剉�̈��������A����Z�N�ɐ��������Ă��܂����͎̂₵�����Ƃ�����ǁB

�������i1854�j�N�Ɋ���������3���B

������10m�̐Ί_�ɖC�䂪�z����A�����͓���Őw���A

�Ζ�ɁA������Ȃǂ��������Ƃ����B |

���C��Ղ̖C��́A�ϖe������

�E�H�[�^�[�t�����g��Â��Ɍ��߂Ă���B |

�@���{�̋�S�A�Ƃ����u�����v���B

�@�Éi�Z�i�ꔪ�O�j�N�A�y���[�i�ߊ��ɗ�����ꂽ�A�����J�̌R�͎l�ǂ��A�Y��ɓ��`���ĊJ����v�������B

�@��N�̗P�\�����Ċ͑��͋��������A���{���͂��ߍ����͑呛���ɂȂ����B

�@����Ă����{�́A�˂ɖ����č]�˂̉��݂ɖC����z�������B

�@���̖C�䂩��C�����āA�u���D�i�A�����J�̌R�͍͂����F�����Ă������߁A�����Ăꂽ�j�v��ǂ��������Ƃ����킯�������B

�@�\����v�悵�����A�ܑ�ꂪ�ł����������Ƃ���ŁA���l�N�A���Ęa�e��ł��ē��{�͊J���ɓ��ݐ������߁A��Ƃ͒��~�ɂȂ����B

�@�܃����̂����O�͂̂��Ɏ�蕥���āA���c��̂͑�O���Ƒ�Z���̓�B

�@��Z���͓����`�̊C���ɂ����Ĕ���J�����A��O���́A�ŋ߂̖��ߗ��Ăō]����̓y�n�ɂȂ���A�������т́u�����C�l�����v�ƂȂ����B

�@�����ɂ́A�̂̊ق̐ՂȂǂ��킸���Ɏc���Ă���B

�@�z�e�����q�������͂��߁A�n�r�[�������߂郌�X�g�����Ȃǂ�����ŁA��҂����̐l�C���W�߂Ă���B

�@���C���{�[�u���b�W�̖�i�̔w��ɁA�z���͂ō]�˂̗��j������̂́A�E�[���A���X��������Ȃ��B

�@�ē�

�@�u���ꗢ�˂́A�n���S�O�c���u�����w�߂��B�������ꗢ�˂́A�n���S��k���������w���ԁB

�@�����Ղ́A�i�q�E���������������w���珬���s���o�X�A��ؖ쉺�ԁB

�@���{���́A�n���S������E�������E�����{���w�߂��B

�@�ς́A�n���S�L�y�����E����]�ː������w�߂��B

�@�u��̓n���v�ƒ�ߓV�́A�����������Ė��w���ԁB

�@�u�����C�l�����v�́A�i�q�V���w�O�̓����ՊC�V��ʁu��肩���߁v�Ń��C���{�[�u���b�W��n�肨���C�l�����w�A���w���ԁB�܂��͂i�q������Ƃ����傤�e���|�[�g���ԁB

�@�@7�@�Y��̐Ղɂ������� top

�郖�X�B�E�̉���ł́A

���S�������珈�Y�҂��������܂Ă��E���ꂽ�B

��������ł́A�ۋ�����炪�^���̌��ɗ��Ă�

�p�ނ̏�ɔ�������h���E���ꂽ�B |

���ˌ����̒n���B�]�ˎ��㏬�ˌ��̎d�u��ł́A

��20���l�����Y���ꂽ�B

���n�����Y���҂����̗���Ȃ����߂Ă���B |

�@�]�˖��{�̏�݂̌Y���i��d�u�i���������j��j�́A�郖�X�i�i������ڕt�߁j�Ə��ˌ��i���Â����ς�A�r�����Z�ܒ��ڕt�߁j�̓�B

�@�����͈�ʂ̐l�X�ɌY�����J���Č�����̂����ʂ������B���ǂ������Ƃɂ���āA�ƍ߂̔�����h�����Ƃ����B�����ɁA��Q�҂␢�l�̕��Q�S�ɂ��������悤�Ƃ����B

�@���Y�̕��@�́A

�@�@���m�́A�ؕ���A�ؕ����������Ɏ���a�߂ȂǁB

�@�A�����́A�͂���A���Ԃ�A�ł���A����A�ȂǁB

�@�d�߂̏ꍇ�ɂ́A�ʍs�l�Ƀm�R�M������Ɉ������u�m�R�M���т��v�������邱�Ƃ��������i����͌�Ƀm�R�M���Ɍ����ʂ��Ă��ɒu���Ă��������ɂȂ����j�B

�@�����i��������j�Ƃ����̂́A��������A�ؐ��̑�ɂ̂��āA�O�����A���炵�Ă����Y�B

�@���Y������A����ɂ����肷��ꏊ���A�郖�X�Ə��ˌ��������B

�@���̓�̂����A���ˌ��̕��͌Y��Ɩ���������˂邱�ƂɂȂ����B

�@�����l�����u����̑�v�̖����̎��҂𑒂邽�߂Ɍ������ꂽ����@�i����������A���E�n�c�旼���j�ɁA��s�̖��߂ŌY���҂�������悤�ɂȂ����B�����������ς��ɂȂ��Ă��܂������߁A���{�͏��ˌ��̓y�n������@�ɗ^���ĐV���Ȗ�����Ƃ����B

�@���܂��̏ꏊ�ɂ́A��S���\�N�O�Ɍ������ꂽ�u���n�����v���A�Â��ɕ��ɐ�����J�ɂʂ�Ă���B

�@���ˌ��ł́A�ꎵ����@�i���a���j�N�A���w�҂̐��c�����A�O��Ǒ����A�Y���҂̉�U�����ۂɌ��āA�I�����_�̉�U���w�^�[�w���E�A�i�g�~�A�x�̖|��ɖ𗧂Ă��B

�@���̖|���w��̐V���x�ł���A���̋�S���L�����̂��A�L���ȁw���w���n�x���B

�@�u��̂܂�Ȃ��Ƀt���w�b�w���h�������̂���v�́u�t���w�b�w���h�v���킩��Ȃ��ċꂵ���A�悤�₭�u�����������v�Ƃ����Ӗ����Ƃ킩�����B |

�郖�X�B���\11�i1688�j�N�A�r��{�厛��

�ю���M�����Y�҂̋��{�Ɍ��Ă���B

|

�@�������A�u�@�v�̂��Ƃ������̂��I�@�Ƃ����悤�Șb���A�́A���ȏ��œǂ��Ƃ��A���͎v���o���B

�@���{�ő�̘S���͍]�ˏ��`�n�i���ł���j���i��������{�����`�n���j�ɂ���A�����V���{�ɂ������p����āA�������i�ꔪ���܁j�N�܂Ŏg��ꂽ�B

�@�ؑ������ŁA������A�O�S�l�����e����Ă����Ƃ����B

�@���ł����S�u���ŁA�Y�����܂�܂ŕ����߂���d�g�݁B���Y�⍉��������ōs���Ă����B

���ˌ�����@�ɂ���l���m���Y�g�A

�Љ������Y�A�������`�A�r�̊�O�Y�̕�B |

���A�_�ЁB���B�i�R�����j���̏������m��͂��������Ƌg�c���A�̓����B

���A�_�Ђ̋����̕�ɂ́u�g�c�Ў��Y���������v�ƍ��܂�Ă���B |

�@���̘S�Ŏ��Y�ɂȂ����̂��A�������̒��B�˂̎u�m�A�v�z�Ƃ̋g�c���A�������B

�@��\�܍̂Ƃ��A�Y��ɍēx���q�����A�����J�R�͂ɏ�荞��ŁA�֎~����Ă����C�O�n�q�����݂������s���A�`�n���̘S�ɓ����ꂽ�B

�@�₪�Ė��{�͏��A���o�g�n�̔��i�R�����j�ɑ���A�����������B

�@�̂����Ƃł̋ł��������B���A�͋ߗׂ̎q����W�߂āA���m�u�������m�v���J�����B

�@���ӂ͕K���l�ɒʂ���A���ꂪ�������ƍl�������Ƃ͎��s����A�Ɛ��������̋���̒�����A�����W��A�v�⌺���i�����������j�A�ɓ������A�R���L���Ȃǂ̐l�ނ��y�o�����B

�@���{�͒��B�˂ɏ��A���]�˂ɑ���悤�ɖ����A�`�n���̍��ŏ��Y�����B�����Z�i�ꔪ�܋�j�N�A���A�O�\�������B

�@��͐��c�J���т̏��A�_�Ћ����ɂ���B

�@�_�Ђ͖����\���i�ꔪ����j�N�A���A�䂩��̐l�������n�������B�����ɂ́A���̏������m��͂�������������B

�@���A�́A�����m�푈�O�ɁA���̎v�z�́u���N�����v�̕�������������ɗ��p����A���͂��̔����Ŗ��������悤�ɂȂ��Ă��܂������A����ȒP���Ȑl���ł͂Ȃ��B

�@�̂������A��l�̐l�Ԃɑ���]���̎d���́A�����̃��b�e������ł���ꍇ�������͕̂s�v�c���B

�@�ē�

�@�郖�X�́A���l�}�s��X�C�݉w���ԓk��5���B

�@���ˌ��́A�n���S����J�����Z�w���ԓk��4���B

�@���`�n���̘S���Ղ́A�n���S����J�����`�n���w�߂��̏\�v�����B

�@���A�_�Ђ́A���}���c�J�����A�_�БO�w���ԁB

�@�@8�@���S������ top

�@���S��������������

�@�������g�O�Ɉ��Ђ�����

�@���Ƃ킪�Ƃɉ�����

�@����͑厖�ȋC���ł�

�@�Y��ĂȂ�Ȃ��C���ł�

�@����́A�����M�͂������l�A�x����w�����i�ꔪ���|��㔪��N�j�̎��u�����̉Ύ��v���B

�@�u���S�������v�Ƃ́A�����`���ɂ��ƁA�]�˖{���Ǖ��̔��S���̖��B

�@�V�a���i��Z����j�N�\��\�����A��̎�����o������ŁA���厛�i����ɉ~�掛�j�ɔ����B�@���̎��A���̎Ⴂ�����i���炢�l�̎G�p�߂�l�j�Ɨ����ɂȂ����B

�@�Ƃɖ߂��Ă�������Ă��܂炸�A�Ȃ炸�҂ɂ����̂�����āA�܂��Ύ�������Ή��Ǝv�����B |

�����攒�R�̉~�掛�ɂ��锪�S�������̕�B

���厛�A��g�ˎ��Ȃǂ��߂��B

|

�@���N�O������ɕ����ĕ߂܂�A�郖�X�ʼn��Ԃ�̌Y�ɂȂ����B�\�܍������A�Ƃ�����������B

�@�O�N��ɂ͈䌴���߂̏����w�D�F�ܐl���x�Ɉ����A����ɁA�������̂悤�ȃj���[�X�������ꂽ�b���A�O�����t�ɐ߂����Č�����u�̍Օ��v�ɂ��������ėL���ɂȂ����B

�@��ڗ��i���傤���j�E�̕���ɂ��Ȃ����B���҂������A�u���̗t���̎q�v�̒��t�����A�����̈ߑ��Ƃ��Ē蒅�����B

�@�u�������g�O�v�ɉ�����ɁA���̈ߑ��ŘE�ɏ���Ĕ����i�܂��͑��ہj��ł�ʂ��ō��̌�����ɂȂ��Ă���B

�@�����̎�l�����A���e�ɂ���ẮA��j���[�X�ɂȂ�A�̂�ŋ��ɂȂ��Ă��Ă͂₳���̂��A�]�˂̖ʔ������B

�@�����́A�Ȃ��A�c���A���Ƃ��������Ȃ����Ȃ��S���A�]�˂̐l�X�̋C�����ɑi�����̂��낤�B�����v���ƁA�]�˂̐l�������A�ɂ킩�ɐg�߂ȑ��݂Ɋ�������B

�@�������A�̂�ŋ��̋��A���̊Ԃɂ����b�Ƃ��ė��z���āA����ɔ��q�������čL�����Ă䂭�B

�@���܂ł����A�}�������E�������[�`���̂悤�Ȃ��̂����m��Ȃ��B

�@�]�˂̒j���́A���X�}�X�R�~�I�������B

�@�x������̎����A���̂�������A�D�����Ƃ炦�āA�D���ł����ł��܂�Ȃ��Ȃ�S�́A���͑�Ȃ��ƁA�ƃ��[�����X�ɂ��������킯���B

�@�V���L���Ȃ�A�u���Ȃǂ͐�ɋ�����Ȃ����Ƃ����c�c�v�Ƃ��������������邾�낤���A���l�͂���ȃ��{�͂���Ȃ��B

�@�u���S�������v�̕�́A�����攒�R�̉~�掛�ɂ���B

�@�ؑ��̉����̂������h�Ȉ͂��̒��ɁA�u���S�������n�����v�Ə����ꂽ��������A���k��Γ��U�⋟�{�����������ԁA���X�����p���B

�@�^�V�������ĝH�ɂ́A�u�����i�ꎵ��O�j�N�^����@��䔼�l�Y�����^�S�\�������{���^���S�������V��v�ƋL����Ă���B

�@�u�����L�u��S���\������{���v�Ƃ�������Ă���B���s���Ă��A�Ԃ��H�߂�ʕ����������Ă���̂́A�������Q�肷��l���₦�Ȃ��؋����B

�@�u���S�������v�`���́A�����Ȃ������Ă��āA�������ɁA����������肩���Ă���̂��B

�@�ےJ�ˈꂳ��́A��ɏЉ���{�̒��ł��������Ă���B

�@�u���쎞��̋��s���\���鏗�͒N���A�����\���鏗�͒N���ƌ��͂�Ă��A���̐l���Ԏ��ɍ��邾�炤�B

�@�������]�˂Ȃ瑦���ɓ��ւ邱�Ƃ��ł���B���S�������ł���B

�@�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��̓s�s���ے����鏗�͐�P�ł������ł��Ȃ��A�\���̉��ȕ��ΔƂ������v

�@�ē�

�@���S�������̕�́A�n���S�O�c�����R�w��������Ă����B

�@�@9�@���c��O�̐�ƌ��� top

�@���Ƃ́A���̂������ʔ����A���͂ɕx�g������̗��j�������A���Гǂ�ł��炤�Ƃ��āA��ʂ̐�͌��܂݂�̕��i�Ɉ�ς����̂ł���B

�@��̂����Ɏa�藎�Ƃ��ꂽ�w��@���U�����Ă���̂́A�Ȃ����B���̗��R���A�����ɏ����Ă���B

�@���܁A���c��̔��ǂ̖͗X��w�i�ɁA�܂��Ƃɐ��R�Ɣ������B

�@�ăA�����J�́u���D�v�̗��q�ŊJ���𔗂��Ă������{�́A��ɂ��V�Ƃ��āA�J���ɓ��ݐ낤�Ƃ����B

�@����ɔ����āA�c�����h���i���c�j�O���l��r���i���j����Ƌ��ԁu���c���v�i����̂����傤���j�h�̕��m�������A��ɐ����͒e�������B

�@���ꂪ�u�����̑卖�v���B�g�c���A�����̋]���҂̈�l�������B

�@��ɒ��J�͒e���̈���ŁA���s�̒����i�V�c�𒆐S�Ƃ���g�D�j�̋����Ƃ�Ȃ��܂܂ɃA�����J�E�I�����_�E���V�A�E�C�M���X�E�t�����X�̌܂����ƏC�D�ʏ��������сA���N�ɂ킽�鍽���������ĊJ�`�����B

�@��̍��c��O�ň�ɒ��J���ÎE�����̂́A�������������E�O���ɕ����������m�����������B

�@�ȏ�͂܂��ƂɒP����������������������ǁA���̎����ɂ���āu���c���v�̓����͂���Ɍ������A����Ɂu�|���v�^���ւƐi��ł䂭�B

�@�����Ă��ɁA���얋�{�͕��邱�ƂɂȂ�̂�����ǁA���j�͖ʔ����Ȃ��B

�@���{���������ʂ́A�O���l��Ǖ�����u���v�ǂ��납�A�ǂ̊O���Ƃ��������A�S�ʊJ���Ƃ������ƂɂȂ�̂�����B

�@�Ƃ���ŁA�E�Q���ꂽ��ɒ��J�̕�́A���c�J��̍������ɂ���B���̓y�n�́A�F�����i���E���ꌧ�j�̍]�ˉ��~���x���邽�߂̗̒n�ŁA���͔˂̕����������B

�@�P���������m�����́A���s�O�ɍ`����̈����R�ɏW�������B���R�̏�ɂ́u���c��m�����R��֔�v�ƋL���ꂽ�Δ肪���B

�@�u��m�v�\���l�́A�قƂ�ǂ��A���̏�Ő펀�A�ؕ��A�������A���Ď��߁A�ȂǂŎ��ɁA�V�����܂��Ƃ������͓̂�l�����������Ƃ����B

�@�ē�

�@���c��́A�Ŋ��͒n���S�L�y�������c��w�A������J���E�ۂ̓����E���c�������։w�����A�i�q�L�y���w�A�n���S����J������J�w���炨�x�[�����J��������������悵�B

�@�������́A���c�}���������w���������5���A���}���c�J���{�̍�w�߂��B

�@�����R�́A�n���S����J���_�J���w�����O�c���䐬��w�̒��Ԃ�����ǂ���̉w������k��10���B

�@�@10�@�����ېV����� top

�������̐��������̓����B

���R�����i�ߊ��Ƃ��Ă̐����́A���́u��������v����͑z�����ɂ����B |

���E������V�n��B���������Ə��C�M�́A�F���˓@�ʼn�k���A

��l���Ĉ����R����]�˂̊X�߂��B |

�@���ɏЉ�邱�̉̂���������A���̃J���I�P���͑����ɂ�����Ă���B

�@���a�Z�i���O��j�N�ɏo���A���\�E�쎌�́w�T�����C�E�j�b�|���x�Ƃ�����̗��s�̂��B

�@�u�l���a��̂����Ȃ�^���̖������Ȃ��a��ʁv�A�Ŏn�܂�̂̓�Ԃ́A�u����c�@�����͍����^���̓����̓��̏o���S�v�A�Ƃ������ɑ����B

�@�Ⴂ�l�ɂ̓G���̂Ȃ��i���ɂ����Ă���͂��Ȃ��j�Â��̂����A�u�c�v�́A������h������A�u�����v�́A���{�ɖ������闧��A���Ӗ����錾�t�B

�@��̑O�̐����ς炢�T�����[�}���́A����ȉ̂��Ԃ₢�āA�l���̕s���̃E�T�𐰂炵�Ă������̂��B�u����͉ے��h�A�����͕⍲�h�v

�@�u�c�v�́u���c���v�ŁA�O���l�͏o�Ă䂯�A���{�͐����̎�����ɕԊ҂���A���B�u�����v�́A����O�S�N�̂��Ќ������h�ŁA�J���h��������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�����̓��{���̔˂́A���̂ǂ���ɂ������߂����āA�c�_���킢�đ�ςȑ����B�̂̕��傶��Ȃ�����ǁA����Ɩ����ŃR���R���Ɠ������B

�@���̂�������ڂ������͂͂Ȃ��̂ŗ��j�̖{�ɂ܂�����Ƃ��āA���{�́u���c���v�Ɓu�����v���f���钷�B�i�R�����j�ɌR���𑗂������s�����ςȂ��B

�@����O�S�N�̈Ќ��͒n�ɗ������B

�@�@�ꔪ�Z���N�A���s�̒��삩�璷�B�ˁA�F���˂ȂǂɁA�V�c���u�����v�𖽂����ْ����邩�ɏo���ꂽ�B

�@����ŁA���{�͓V�c�̓G�A����̓G�A�܂�u���G�v�Ƃ������ƂɂȂ�A���{�R�́@�u���R�v�A���B�ˁA�F���˂Ȃǂ̌R�́u���R�v�ɂȂ����B

�@���̂��ߖ��{�́A����ɐ����̎�����Ԋ҂����B���ꂪ�u�吭��ҁv�i���������ق�����j���B

�@�������A����ƂɂȂ������ȉ�Ô˂Ȃǂ̏��˘A���͓���̌��͈ێ������B

�@���ɂ����O���R�E����c��͋��E���{�R�ꖜ��i���������B

�@�c���l�i�ꔪ�Z���j�N�ꌎ�A���s�x�O�̒��H�E�����ŎF���E���B�R�l��ƏՓ˂����B���E���{�R�̕������͈��|�I���������A�F���R�̓��[���b�p����A�������ŐV�s�̑�C�E�e�ŁA�����j�����B

�@�F���E���B�˂́A�u���v�i���傤���j�ȂǂƗE�܂������Ƃ��咣���Ă����̂ɁA�O���̋ߑ�I�����ɂ͂ƂĂ������ł��ł��Ȃ����ƂɋC�����āA�u���v�Ȃ������Ƃ�߂āA�R�̋ߑ㉻�A�܂胈�[���b�p����}���Ă����B

�@���v���i�ꔪ�Z��j�N�A�_�ސ�̐����i�Ȃ܂ނ��j�t�߂ŁA�F���ˎ�̍s��𗐂����Ƃ������R�ŁA�C�M���X�l��l���a��E����A�O�l�����������i���������j�B

�@���̎����ɓ{�����C�M���X���m�͑����ǂ����N�A���������U�����āA��Ō���^�����B�F���˂͂��́u�F�p�푈�v�̋��P����A�R���̋ߑ㉻���}�����i���̎����A�푈�ɂ��ẮA�g��������̖���w���������x�V���ЁA�ɏڂ����j�B

�@�܂��A���̘Z�O�N�ɂ́A���{�́u���Ζ����i�O���l�r�ˁj�v�ɏ]���Ē��B�˂��A���֊C����ʉ߂��悤�Ƃ����O���D��C�������B

�@����ɕ��邽�߁A���Z�l�N�����A�C�M���X�E�t�����X�E�A�����J�E�I�����_�̘A���͑������֊C���̖C����U�����āA���B�˂������������i�l���͑����֖C�������j�B

�@���B�˂��܂�����Ɋw��ŁA�R���̋ߑ㉻���}�����B

�@�O���R�Ɋ��S�ɔs�k����Ƃ����ꂢ���P�������F�E���A���R�ɑ��āA����̋��E���{�R�́A��̂̌����ƕ��Ƃ̑����̍��̂悤�ȁA�ؗ�ȊZ�E���ɒ����������m�̎p���ڗ������Ƃ����B

�@�u���v�h��e�����ĊJ���ɓ��������{���A�u���v�h�̎���̗��������ڂ̉s���ɔs�ꂽ�̂́A���j�̔���Ƃ��������悤�͂Ȃ��B

�@���́u���H�E�����̐킢�v���A�u��C�i�ڂ���j�푈�v�̔��[�ɂȂ����B

�@�����ɂ̂�u���R�v�́A�F���ˏo�g�̐����ƁE�����������u���i�ߊ��v�ɍ]�˂Ɍ������Đi�������B

�@���R�i���{�R�j�̐擪�ɂЂ邪�����Ă����̂����삪�o�����A���R�����́u�ъ��v�B�N�₩�ȐF�ʂ̋тō���������B

�@���̎������̉�b�̒��ɁA�u�т̂݊��v�Ƃ����\��������B

�@��������ł��Ȃ����h�Ȍ����A��`�����A�Ƃ������悤�ȈӖ��ŗp������B

�@�ꌹ�́A���́u�ъ��v�ɂ���킯���B

�@�u�ъ��v���]�˂ɐi�ނɂ�āA����܂ōs�������߂��Ȃ��ł����˂��A���X�Ƃ��̂��Ƃɏ]���悤�ɂȂ��Ă������B

�@�Đ��{�R�͍]�ˑ��U���̓����c���l�i�ꔪ�Z���j�N�O���\�ܓ��ƌ��肵���B

�@���\�O�A�\�l���A�]�ˁE�F���@�Ő��������Ɩ��{�̑�\�A���C�M�̉�k���s��ꂽ�B

�@�F���@�́A���݂̍`��Ōܒ��ڂ̎O�H�����ԃr��������B�����ɂ͓����̊G�}�̂����Δ肪�݂����Ă���B

�@�ېV�V���{�́A����Ƃɑ��Č������ԓx�ŗՂޕ��j���������A���{�����̐���A�����]�܂Ȃ��C�M���X�Ȃǂ̍��ۓI���͂ɂ���đË����������A�]�˂́A���a�̂����ɐV���{�ɖ����n����邱�ƂɂȂ����B

|

�u��������v�̓����ɉB��ĂЂ�����Ɓu���`���펀�V��v������B

|

��C�푈�����̒e�����c�銰�i������B

�~�ʎ��̏Z�E�����`���̐펀�҂���

���ŁA��Z�̉~�ʎ��ɕۑ�����Ă���B

���i���̍���

|

�@�������A��Ô˂Ȃǂ͂܂���R���āA��C�푈�͂Ȃ������B

�@�����b�������g�D�����u���`���v��O��́A�u�Ō�̏��R�v����c��̋ސT������̎R�̊��i���ɂ������Đ��{�R�ɒ�R���悤�Ƃ����B

�@�������A�c��͐��˂ɋ������B

�@�܌��\�ܓ��A���B�ˏo�g�̑呺�v���Y�i�����_�Ђ̍��Q�Ɓj�Ɏw������鐭�{�R�́A�C�M���X���̍ŐV�s�̃A�[���X�g�����O�C�������ď��̎R���U�������B

�@���̂Ƃ�����ɂȂ����̂��A���i���́u����v�t�߂������B��������R�͂͂��Ȃ��A�����ɂ��ďI�����B

�@���̂�����̂��Ƃ́A�v���Y�̐��U��`�����A�i�n�ɑ��Y����̏����w�Ԑ_�x�i�V�����Ɂj�ɏڂ����B

�@���m�̎��̖��S�Z�\�]�́A�u�����v�Ƃ��ĉJ�̒��ɕ��u���ꂽ�܂܂������B

�@�����˂��~�ʎ��̏Z�E�ƁA�`���Ɍ������鋠�q���Α��ɂ����B���܁u��������v�̓����̂�����̐X�̒��Ɂu�펀�V��v������ꏊ�ł���B

�@���������ɂ������ސl�̑����̂́A����ւ́u�`���v�ɁA������̂͏��m�̏�ŁA�Ӓn�ɂȂ��Đg�𓊂����l�X�ɑ���v���䂦�Ȃ̂��낤���B

�@��C�푈�̉���i�������j�푈�ŁA��͂萭�{�R�ɒ�R���Ĕs��A�ѐ��R�Őؕ����ĉʂĂ��A���N����́u���Ց��v�̔ߌ����A�����悤�ɍ��Ɍ��p����Ă���B

�@���̏��N�����̈�[���A�u���{�R�i������u���R�v�̂��Ƃ����A��Â̐l�X�͍����u���R�v�Ƃ͌ĂȂ��j�v�̖��߂ŁA���炭���u���ꂽ�܂܂������B

�@���`���m�̈⍜�̈ꕔ�͉~�ʎ��ɑ���ꂽ�B���̉��ŁA�u����v�́A�������N�ɂ��̎��Ɉڂ��ꂽ�B

�@���܂Ȃ��A���e�̒e�ۂ̓��������Ղ̐��X�����������ƁA�u���̎R�v�̐푈���A�s�v�c�ɐg�߂Ȃ��̂Ɏv���Ă���B

�@�ߓ��E�Ƃ����A�`�����o���f��Ȃǂł��Ȃ��݂����A���̐l�������A�s�ꋎ���Ă䂭����̗���ɋt����Đ������̂������B

�@�����̋��s�ɂ́A�e�n����u���c���v�̎u�m���W�܂��ẮA���{��|������˂�A���u�����Ă����B

�@���{�́u�V��g�v�Ƃ����g�D������āA���̎����ɂ����点���B

�@���̑������A�����������S�̑��i���z�s���j�o�g�̋ߓ��E�������B�@�吨�̗L�\�Ȏu�m�������A�V��g�̃e�������̋]���ɂȂ����B

�@����̗���͊��S�ɕς��A�u�ǂ��v���̋ߓ��E�����́A���x�́u�ǂ���v���ɂȂ����B

�@���H�E�����̐킢�ɔs�ꂽ���ƍ]�˂ɖ߂�ƁA����g�D���āA�b�㏟���i�R���j�A�������R�i��t�j�Ő��{�R�Ɛ���Ĕs�ꂽ�B�@���R�őߕ߂��ꂽ�ߓ��E�́A�ꔪ�Z���N�l���A���̊��R�{�c�ɑ����A���Y��Ŏ���͂˂�ꂽ�B |

�V��g�����ߓ��E�͔��ŏ��Y���ꂽ�B

��͒����w�i����������j�O�L��̐��ʂɂ���B

|

�@��́A���s�E�O���͌��ɂ��炳�ꂽ�B

�@��͓�������������w�̑O�ɂ���B�����Ԃ�������l���₦�Ȃ��̂́A�Ȃ����낤���B

�������������K�B

��ׂ̗ɂ͐��������̗����K�Ǝ��肪�Ȃ��ł���B |

�����r�ɏ��C�M�̕ʓ@�u�������v���������B

�����r�Ȃɏ��C�M�v�Ȃ̕悪����B |

�@���̎R�̈�p�ɗ��u�������������v�́@�u��������v�Ƃ����Ăі��Őe���܂�Ă���B

�@���R�𗦂��č]�˂Ɍ������A���C�M�Ƃ̉�k�Łu�]�˖����J��v���ʂ������p�Y�́A�����ɕ������i�ւ����сj�p�A�����i��炶�j���ɃC�k��A�ꂽ�A�������ċC�y�ȗl�q���B

�@�����V���{�ō��̌��b�Ƃ��āA�������j�����˂�p�~���Č���u���A������u�p�˒u���v��f�s�����B

�@�������A�����ȑO����ꕔ�ɏ������Ă����@�u���N�N���v�̂�����u���ؘ_�v���咣���Ĕs���ƁA��̖�E���̂ĂāA�̋��̎������ɋA���Ă��܂����B

�@���w�Z������Ďq������炵�Ă������A�����\�i�ꔪ�����j�N�A���̐��k�����ɉ��グ���āA���{�R�̐w�c�ł���F�{����U�������B

�@���{�̐V���������A���m�K���ɗ^�����Ă����g���u�m���v�̉�̐���Ȃǂɔ�����A��A�́u�m�������v�̈�������B

�@�������{�͒����߂����āA������U�߂��B

�@�㌎��\�l���A�������������͐펀�A�ؕ����Ĕs�ꂽ�B

�@���������́u���v�̉����𒅂���ꂽ���A�ېV�̂Ƃ��̌��т䂦�ɁA������\���i�ꔪ����j�N�A�u����{�鍑���@�v���z�̎��ɋ����ꂽ�B

�@�Ԃ��Ȃ��A�吨�̐l�тƂ̊��ɂ���ē��������ꂽ�B���͍������_�i���l�E�����Y�̕��j�A�C�k�͌㓡��s�̍삾�B

�@�����ɂ��ẮA���C�M�̌�^�ł���w�X�쐴�b�x�i�Ђ��킹����A�p�앶�Ɂj�ɏڂ����B

�@�u�����o�J�Ȃ�傫�ȃo�J�ŁA�����Ȃ�傫�ȗ������낤�v�Ƃ́A���̒��ɂ���A�����̎u�m�A�◳�n�ɂ�闲���]���B

�@�ē�

�@�u���C�M�E����������̏�v�́A�i�q���l���k���E�R����c���w�O�A�n���S�O�c���O�c�w���ԕ����Ă����B

�@�u���̎R�v�́A�i�q���w�i�������j�A�����d�S���w�A�n���S��������w���ԁB

�@�~�ʎ��́A�n���S����J�����Z�w���ԓk��10���A�s�d�r����O�m���w����͕�����5���B

�@�ߓ��E�̕�́A�|�i�q���w�O�B

�@�����r�́A���}�r��������r�w���ԕ�����3���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|