|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@��`���@�Z�`�\�@�\��`�\���@�\�Z�`��\

�@�@�\�Z�́@���n�卪����@top

�@�@1�@��ؐ��Y�n��

�@�����̒�������A�����̐l���͂Ƃ݂ɑ����̈�r�����ǂ��Ă����B

�@�����A�����\�܋��i���E�����\��N�s���\�܋�ɕҐ��B�_�c�E���{���E�����E���ΐ�E���J�i������j�E�E�{���E�[���Ȃǁj�̐l���͓��I�푈��A�O�a��ԂƂȂ�A�����A���ΐ�A�{���Ȃǂ̎R�̎�n��ɂ܂ő������A�₪�āA���ӂ̌܌S�i�`���i����j�E�k�L���E�쑫���E�슋���i�������j�E�L�����S�j�n��ɂ����ł������B

�@�V�h��ԏ�́A�����O�\���N�i���Z�܁j�ɂ͔N�ԏ�~�q���S���\���l�O��A���q�������ݕ������̎l�{�ȏ�ɂȂ����B

�@��ԏ�̂���p�����͗����ƍ������ĖL�����S�������ƂȂ�B

�@�吳�l�N�̗������̌ː��͘Z���S�O�\�O�˂ŁA���̂����R�l�A�����A���R�ƂȂǂ���S�O�\���˂��������B

�@�����������ԏ�Ɣ��ؒ�ԏ�������쒬�́A�ː����Z�S��\��˂ŁA���̂����R�l�A���������l�S�l�\��˂���A������҂��g�b�v���߂��B

�@�����\�܋�̎��ӕ��̔_���ł́A�_�Y�������i�����āA���������I�ȎG�k�ނ͂قƂ�ǎp�������A�����n�����֔���o�����N�H�i�ł���t�ؗނ��͔|����A����ɂ��̊O�����̔_���ł́A���قǑN�x������Ȃ����ڂ��A�ɂ�A���Ȃǂ̍��ؗނ����������悤�ɂȂ����B

�@�������c���A�g�債�Ă���ƁA�����_�Y���̎�ނ̕��z�́A�O�s�֊O�s�ւƈڌ����Ă����B

�@�]�ˎ���A�]�˂̊O�������������̎R����̉��������肪�A�]�ˏZ���̖�̋����n�ł������B

�@�Ⴆ�Α���c�i�V�h��j��䪉��i�݂傤���j�A��i������j�̂Ȃ��A�l�J�i�V�h��j�̓����Ƃ����炵�A�����i�V�h��j�̔��؉Z���̓��Y�n���������B

�@�R�̎�����~�݂���āA�����]�ˎ���̖�؋����n�͏Z��n�ƂȂ�A�����s�ɕғ������ƁA��ؒn�т͂��̊O�s�̑���A�����������n�悪�Ƃ��đ�����B

�@���̈ړ�������吳�ɂ����āA�~�X����Ō��Ă����ƁA�V�h�E���삠���肪�s�s�Z��n�сA�����E���n�����肪��ؒn�сA�ےJ�i�ق���j�E�c���i���Ȃ��j�E����������͖�ł����ɍ��ؗނ̑����n�тƂ������z�ɕς����B

�@�@�@�@�@��

�@�_�Y���̒��ł���ؗނ͔����������A���ڏ���҂ɔ��荞�߂Α啪�����������B

�@�Ⴆ�ΌK���\�A�[���i��O�S�j�ŌK�t���S�\�O�L���Ƃ�A����Ŏ��炵���\�̖����O�\���E�܃L���ŁA���̔����͎l�\�~���炸�ł������B

�@���̎����ɂ������Ă͏\�A�[���ŎO�\�~�B����ɔ�ׂĉđ卪�͔��\�~�A���イ��͕S�~�ɂȂ����B

�@�������A��Â���͂����܂ŐV�N�ł��邱�ƁA�Z���Ԃŋ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���A�s�s�ɗאڂ��Ă��邱�Ƃ���Ώ����ł������B

�@�������y���Ƃ̊W����A��̎�ނ͐������B

�@�����E���c�J�E���n�E���Ȃǂ̍����ȑ�n��͉ΎR�D���y�ŁA�卪�E�ɂ�E���ڂ��̂悤�ȍ��ؗނ��K���Ă���B

�@����ɑ��ĐԉH�E���q�E��Z�E�]�ː�E�����Ȃǂ̒Ꮌ�n�т́A�S�y�ƍ��I���܂엀�ȉ��ϑw�ŁA�˂��E�����Ȃǂ̗t�ؗނ����Y�ƂȂ����B

�@�卪�͗����������ȋC����D�ނ̂ŁA�������肪���ȔN���L��ł������B

�@����i����j�̔N��蚜���i�����イ�j���������A�ꖡ�������ĕi����������B

�@����ɑ��Ċ����n���̂˂���ؗނ́A�J�̑����N�͂ł����悭�Ȃ��B

�@�r�삪�吅���Ƃ��J�������N�́A���n�̔_�Ƃ́@�u�����̑��͑�L�삾���犋���̘A���͂��߂��낤�v�ƌ����Ċ�ԁB

�@���ɓ��Ƃ葱���̔N�́A�r�쉈���̑���×�����n���̐l����L�삾�Ƃ����Ċ�сA�u���n�̃��c�炴�܂��݂�v�ƌ������i�w���n��j�x�j�B

�@�˂��Ƒ卪�ł́A�ʂɏ����w�ł͂Ȃ����A������Â��蓯�m�ł��A�l���������Ċ��ł���̂�����̂��ʔ����Ȃ��̂ł��낤�B

�@�@�@�@�@��

�@�y�����卪�Ɍ����Ă���Ƃ����Ă��A�����Ȋ֓����[���w�́A���ʂ̔엿��^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����ɖ�؍͔|�́A�ԍ��֍�œy�n���x�܂����ɁA�Ԓf�Ȃ��g������A�엿�̏����x���������B

�@���̏㋷���k�n���ő���ɗ��p���āA���Y�������߂悤�Ƃ����̂ł��邩��A�]�v�엿�����߂�ꂽ�B

�@��͓��ɒ��f������K�v�Ƃ���̂ŁA�l���i����Ղ�j�엿���œK�Ƃ��ꂽ�B

�@�������A�����̉Ƃ̂��̂����ł͂ƂĂ��Ԃɍ���Ȃ��B�l���A�̐��Y�n�i�H�j�ł��铌���́A������\���N�i�ꔪ��܁j�̐l����S�\���l�B

�@��l�ꃕ�N���Z�t���i�S�����b�g���j�r������A�N�Ԑ�ܕS���t�ƂȂ�A���̑㉿��t���͎O�\�ܑK�B

�@�l��������������ƈ����Ȃ�A�吳�l�N�͈ꌬ����N�Ŏ��\�K�ƂȂ����B

�@�������Ė�Ɛl���A�́A���Ă���Ȃ��W�ɂȂ�A���n�ߍ݂̔_�Ƃ͒��A�Ԃɂ����ς��卪��ς�œ����ɔ���ɍs���A�A��͓����̐l����ς�ŋA���Ă���A�Ƃ������������W�J�����ɂ��������B

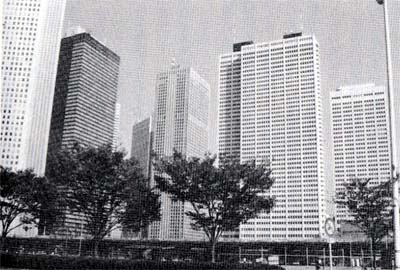

�@���n�卪�̃��C���X�g���[�g�́A���݁u���n�卪�̔�v�i���n��t�����j�̌����Ă��鈤���@�i��������j�̑O��ʂ�ڔ��ʂ�ł��邪�A�~�X���A�b�B�X���Ƃ���؎ԁA���킢�i�l���j�Ԃłɂ�������B

�@�@2�@�卪�̂͂Ȃ��@top

�@�ŋ߁A�u�卪�߂��v�Ƃ������t���]���ɂȂ����B

�@�e�H�̑�\�̂悤�Ȃ��̐H���́A���k�̕n�����_�����肪�H�ׂĂ����킯�ł͂Ȃ��B

�@�����n���̔_������H�Ɉ��E�B�E���̊k�ނ̒��ɁA�卪�E�卪�̊��t�E���̗t�E�������̗t�Ȃǂ������Ďς�B

�@�t�ނ̂ق��������Ăǂ��Ɋk�ނ����邩�킩��Ȃ��т������B

�@�卪�͎�H�̑��ɂȂ������A������H�ɂ��������Ȃ��B

�@�ϕ��E�Е��E�����ƒ������L�͈͂ŁA�n�x�A�s�s�E�_���̋�ʂȂ��A����Ɉ�x�����ɂ��Ȃ����{�l�͂��Ȃ������B

�@�������ؗނł����ڂ��E�ɂ�E���͔N�Ɉ�x�����n��Ȃ����A�卪�͎O�x���n���̂ň����ł������B

�@���������Ă����v�����邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@���n�卪�́A�]�ˎ��㌳�\�����납��ǎ��Ƃ��ĕ]���������A�w�V�ҕ������y�L�e�x�Ɂu�S�����n�ӑ����Y���A���������i�Ȃ�A�������n�����̎Y���i�����Ƃ��j��i�Ƃ��A������̕ӂ��Y���镨���T���ė��n�卪�ƌāA�l�X�ܔ�����v�Ə�����Ă���B

�@���n�卪�Ƃ����̂́u���n�K���i����ڂ��j�卪�v�Ɓu���n�H�~�i�����Â܂�j�卪�v�̓���ŁA�K�ׂ͍��̒������\�Z���`���炢�A�d����E�Z�L���O��B

�@�K���Ƃ����Ă��ē��������܂�A�������Ȃ��甖���F�����A�����₷�����ߊ��卪�A��������ЂɓK���Ă���B

�@��������ׂ�����Ȃ肵�Ă����i�u���n��j�v�j�B

�@���̑����r�̂��Ƃ��u���n�卪�̂悤���v�Ƃ悭�`�e�Ɏg���邪�A����͊Ԉ���Ă���B

�@���̋r�ƈꏏ�ɂ���̂́A���n�卪��`��������̂ł���B

�@���������Ȃ��A���̏�Ö��������̂ŁA��������Ђɂ���ł������ł������B

�@�܂��]�ˎ���̗��n�́A�]�˕{�����牓�����̔_���ł���������A���N�H�i�Ƃ��ďo�ׂ���͖̂����ŁA�ۑ��p�̂�������ЁA���卪�Ƃ��ċ�������Ă����B

�@���卪�̎��v���̂т��̂́A�����s�̗אڒn�ɂȂ��Ă���ł���B |

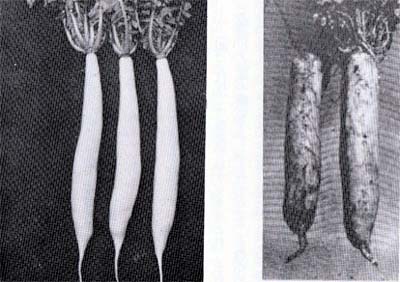

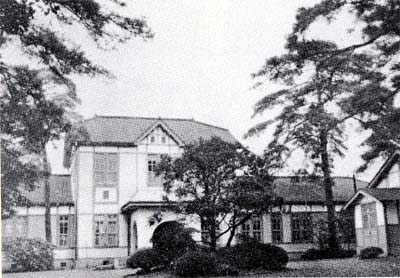

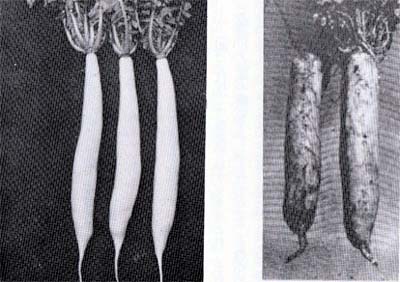

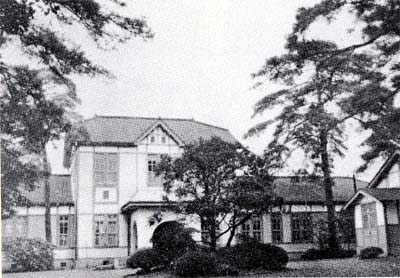

���n�卪�@����p�̐K��(��)�Ǝϕ��p�̏H�~��(�E)

(�������i����)

|

�@���n�n���ɂ͔_�Պ��Ƃ������̂��Ȃ��B�t�卪�A�đ卪�A�H�卪�Ƒ����ɂ��Ȃ��B

�@�~�͂�������Ђ̎d��������B�������卪�𑽂��Ƃł͐��S�M�A���Ȃ��Ƃł���A�O�\�M���Ђ����i�w�L�����S���x�j�B

����ɒ��ډԂʼn^�����ē����ɔ���ɏo��d�����ꏏ�Ȃ̂ŁA�Ƃ��イ��N���イ�ڂ����قǖZ�����B

�@�@3�@�Ԃ̂͂Ȃ��@top

�@�����̐l����������ƁA�s��͒���������ӂɕ��U���A���������A��ؐ��Y�n�����r�I�߂������ɂł����B

�@�~�X���ł́A�����ē����V�h�l�J��،˂ɑ��͉��Ƃ������s�ꂪ���������A��v���i�V�h��j�ɖr�i�ނ݁j�s�ꂪ�ł��A�������~���ɂ͊Ï��≮���ł����B

�@�����ɂ͕ےJ�E�c���E�������ʂ̔_�Ƃ��o�ׂ����B

�@�����E���n������̔_�Ƃ́A�Ȃ�ׂ������ɋ߂��s���I��Ŏ����Ă����B

�@�����ɂ͍₪�����A�s�S���֍s���ɂ͂ǂ̒ʂ���K���}�₪�������i���E���݂͕�C����āA�ǂ������₩�ȍ�ɂȂ��Ă���j�B

�@�����z���邲�Ƃɍ�������邵�A�A��ɋ���ł���l�����A�����ɋ߂��قǔ��H�̐l�Ԃ�����̂ŁA�Z�x�̔Z���悢�l��������ꂽ����A�̗͂Ɏ��M�̂���ҁA�~�̒����Ă���҂��s�����B

�@�ӂ��̖�͈�������ł悢���A�卪�͖����^�Ȃ��ƁA���ɂ��̂������̂��o�邨���ꂪ����B

�@�����܂��Â������ɎԂ��g���o���B

�@�����������琙�����ʂ̎҂́A����܂ŏ���������������āA�_�c�E�����֍s�����B

�@�㉟���̘A���͋A���Ă��Ĕ��d���ɏo��B

�@�Ԃ��g���Ă������҂́A�ߌ�ꎞ���ɋA���Ă��Ĕ��d���ɏo���B

�@�[�H��͎s��֍s�������ɂƂ肩����B

�@���u���킢�v���^�Ԃ��Ƃ�����ɂȂ����̂́A�Ԃ̕��y�Ɠ��H����������Ă������Ƃ��傫�Ȍ����ł������B

�@����܂ł̎Ԃ͑唪�ԂŁA�ԃK�V�̖ō�������̂ŁA�d���Ďl�l������ŞI�������A�S�̐S�_�A�S�̗ւ̉Ԃ́A�y���Ĉ�l�ʼng�����̂ŁA�����܂����y�����i�w���������핷�j�x�j�B

�@���H�͂悭�Ȃ����Ƃ����Ă��A���̂悤�ɕ����Ă����킯�ł͂Ȃ�����A�����낲�낵�Ă������A�J���~��Ƃǂ�ǂ�̂ʂ���݂ŁA�����̎҂����́A��䂾���ł����Ɠ��ɂ͂܂荞��œ����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�Ȃ�ׂ����A�O��Ƃ����܂��čs�����B

�@�~�X�����b�B�X�����A�������炲�������������B

�@���ɐV�h�w�t�߂͗��X�����������鏭����O�ɂ�����A����ɒ������A�R�̎�����d�Ȃ�A�d�Ԃ̖{���������āA���̐��H������Ԃ��E�������B |

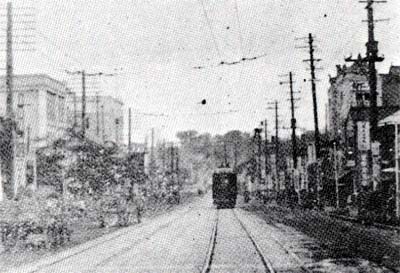

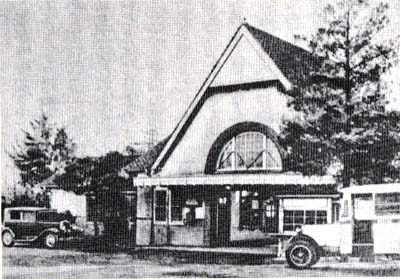

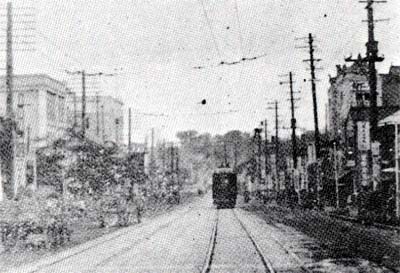

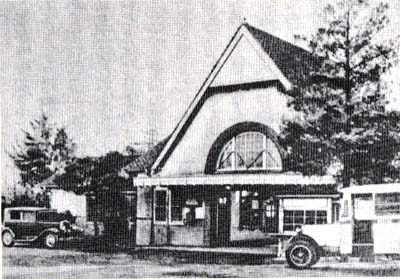

���q����s���Ԃ̗�Ɛ����d��

�i���a6�N�E�������l���j

���{�̎����Ԃ̕��y�͐��̏��a30�N��ł��B

�����d�Ԃ́A�H�ʓd�Ԃ��琼���V�h���Ɋ�������B

|

�@���݂̐V�h�w�����̐��H�����ɁA�����ɒʂ��鏬�����n����������B

�@���̏�ɂ����ē�������u�J�����̓��v�ƌĂ�Ă����B

�@���̓���҂Ԃ����т��������A���̎O�����납�������イ�A�n���Ɣ쉱�̏L�C��������ɂ������߁A�n�̂��ȂȂ��ƎԂ̂����މ��ŁA�������������₩�������Ƃ����B

�@�吳�\�N�A����Ɛ~�X����k���ɑ傫���I���A���̉���Ⴍ���Ƃ��āA���݂̒n���������ꂽ�i�w�V�h�̍��́x�j�B

�@���s�����A��̂ق��Ɏ����̉ƂłƂꂽ�����p�̂����A��ō炢������߁A�e�A��V�Ȃǂ����ɂ��ē��X�����ď��K�ɂ����B

�@������c�l�K�ܗЁB���̕��Ŏl�J�Ŕ����юO���O�K�Ƃ�����ǂ��̂�������K�ܗЂŁA���܂����H���Ƃꂽ�i�����I�荠�j�B

�@�V�h�t�߂ɂ͂����ԉg������̈�V�щ����ɐ������B�ЂƎd���I�����ނ�ɂƂ��āA�����͂ЂƂƂ��̌e���̏�ł���A�m�����Ƃ��Ȃ����B

�@�@�u�킵���Ⴂ����Ԃ��g���āA��ς��щ��Ŕт�H���Ă�����A���Ō\���炢�̒j���b�����Ă���̂����ɓ������B

�@�@�w����͍b�B�̎Y�ō��܂ł����ȏ������Ă݂����B�݂�Ȃ��܂������Ȃ������B

�@�@���N���ċ��Ƃ鏤���͊낢�߂ɉ���A���S�ȏ����͂������������B

�@�@�܂��ԉg���͂ǂ��������ň�Ԃ����ƁA���̂���킩�����x�B

�@�@�킵�Ⴛ�ꕷ���āA�Ȃ�قǂ����b�����A�Ǝv�����v�i�����s��ؒ��E�[�J��V���k�j�B

�@�s��ɔ���ɍs�����Ԃ́A�A��͐l�����悹�ċA���Ă���u���킢�ԁv�ƂȂ�B

�@�����n���Ƃ͂����������܂��Ă��āA���N���Ƃɋ���藿�����B

�@���̂ق��~��ɂ͋G�߂̖�₽���̂��A�Е��A��������ЂȂǂ������Ă������B

�@���̍��X���i�؉Ɓj���啪�����A���₵��͑݉Ƃ̍��z�i�Ǘ��l�j�̉���ɓ������B

�@�����̖���d�����A�A��͂����Əd���B��\�p�[�Z���g�����ł���l���A�́A�ꉱ�Z�\�L���]������B

�@�O���i�Z���j�ςނƉׂ����ŎO�S���\�L���ɂȂ�B

�@����ɋ}��Ƃ����������B�������ʂ͒�n�ł��邩��A�A��͏���ƂȂ�B

�@���n���ʂ̎҂ɂ́A�_�c�삩��ڔ��ʂ�֏��ڔ���A���c�J���ʂ̎҂ɂ͏a�J������A�~�X���̎҂ɂ͐_�c����͂����q��ƒ����B

�@�����̍�ɂ́u������ڂ��v�Ƃ������Q�҂����āA��̏�܂ŎԂ̌㉟�����āA����K�Ƃ�҂������Ă����B

�@�g���҂Ɖ����҂Ƃ̌ċz������Ȃ��ƁA�Ԃ��͂���ʼn����̐��𗁂т邱�ƂɂȂ�B

�@�����l�\�N�i���Z���j���A�k�����S��Α��i���c�J��j�ɏZ���x�b���i�Ƃ��Ƃ݂납�j�́A�_���̎p��`������i�w�݂݂��̂��͂��Ɓx�i�吳��N�j�ɂ��̓����̋ߍx�_���̔_���̎p��@���ɕ`���Ă���B

�@���̒�����Ƃ���ǂ���E���Ă݂�B

�@�Ԃ��^�Ԕ_�v�̂��ł����́u�҈��i�����Ђ��j�A���܁A�Ă͌o�ؐ^�c�i���傤�����Ȃ��j�̌y���X�A�~�͊���^�̖X������ɂɂ��Ԃ�A�J�V�ɂ͖��}�p�v�B

�@�O�S���\�L���̉��͂������ɂ����u���r�ɗ͂����O���݂ɂȂ��āA���݂����Ɋ��̎�����炵�ďd�����ɔ҂��ċA���ė���v�B

�@�u�ƂA���ĕ��C�𗁂тĔӔт�H�ׂ�ƑS�g�킽�̂₤�ɔ��āA���x�ȋr���ւȂւȂ��ė����ĕ����Ȃ������B

�@���オ��̂܂܊���ʼnƂ̒��Ђ���B���̈ʌܑ͔̂����Ă���v�B

�@�@4�@�l���̂͂Ȃ��@top

�@�g���Ă����l���́A�ނ�_���ɂƂ��ĕs��̂��̂Ƃ����C�͂��Ȃ��B

�@����ɂ܂��A�܂��X�Ƃ�����ɂȂ�A���ɂȂ�B

�@�u�ނ��Ƃ�����̗�����̏��R��A�역��ς��ɑ��i�����j�������c����������������ƁA�ނ͑����ɐ璬�c�̐����i����فj�ނ�S�n���ĉ��R�ƖL���ȋC�����ɂȂ�̂ł���v�@�i�w�݂݂��̂��͂��Ɓx�j�B

�@�\��L���ȏ�̓�����J���ĞI���Ă����l���͋M�d�Ȃ��̂ł������B������������̔r���������̂���H�����ʂɂ��Ȃ��B

�@�u�ߏ��̎҂̘b������ǁA�����l�̂��Ղ�Ŗ�V�тɍs���āA�A��Ƃ��}�ɂ���ق��Ă����̂ŁB

�A��̎҂��ЂƑ���ɖ铹��˂������ċA���Ă����B�����̔��̋��̔역�ɂ��ǂ�����Ǝv���ƁA�V���[�b�Ƒ�������ꏏ�ɏo���B

�@�S�g���[���Ƃ��ēV�ɂ�����S�n���������āB

�@�ꗢ�ȏ�̖铹���A�悭���܂��㐶�厖�ɂ������Ă��āA���S�Ȃ��ƁA�ߏ��̎҂������Ă����v�i�����捂�~���E��J�悵�k�j�B

�@���������b�͕ʂɒ��������Ƃł͂Ȃ��A�l�����݂̔_���ɂƂ��ē��R�̐S���ł������B

�@�_�Ƃ̐����́A���Ƃ��Ƃ��엿����邽�߂̐����������B

�@���a�͔역����ʂ��鏊�ɂ����āA�Ƒ��S���������������A�����͌����Ĉ���Ŏ̂ĂȂ��B

�@���߂������𗂓����������ē���B�O�A�l�����Ɠ��C�Ń`���R���[�g�F�ɂȂ�B

�@���ꂩ�����Ǝ̂Ă邪�����̂Ă��ɁA�����역�ɗ������ށB

�@�����Ƃ͐l�̂����ꂢ�ɂ���̂��ړI�łȂ��A�엿�����邽�߂ɓ�������̂ł���B

�@�u����v�Ƃ����̂́A�l���Ɠ��C�������������̂������B

�@�����̏I��ɂ́A�Ƃ̒��͑啪�~�ɂȂ������A�����O�\�N���܂ł́A�n�ʂɃ����┞�����ς�ōd�����݂��A���̏�ɂނ����~���ĕ邷�q�����Ȃ��Ȃ������B

�@���̂����~���������┞����̉��̂ق����畅��n�߁A�����엿�ɂ����B

���̂ق��A���݁A�������A�̗t�A�ƒ~�̕��A�쒹�̕��A�\�̕��A�����𗭂߂ĕK�����点��B

�l�������点�Ďg���B�역�͉Ƃ̂��̓�����̂悢���ƁA���H���用�ɓ�������ɂ���A�J��������Ȃ��悤���h�ȉ�����������i�w�_�Ƃ̘b�x�j

�@�l���͉��Ƃ����Ă������̂��㓙�i�ŁA�e�H�̔_���̂Ɣ�ׂāA�����l�͓��⋛��H�ׂĂ���̂ŃR�N���Ⴄ�B

�@�u�s�������ӂƕs��������ɕs���łȂ��Ȃ�B

�@�����̔엿���ł́A�쉱�ɂ����Ƙr��ˍ��݁A�ׂ���ƕ��̂��Ƃ��ʂʼn���̔Z���]���ėǔۂ������邻�����v�i�݂݂��̂��͂��Ɓx�j�B

�@���������ɓ����̕��Ƃ����Ă��A�ꏊ�ɂ���Ă��ꂢ�Ȃ̂Ɖ����̂�����B

�@�u�������ł��a�@�̕����̏��Y���̕����̂Ɖ]�ӂƉ����悤�Ɏv�Ӂv�i�w�݂݂��̂��͂��Ɓx�j�B

�@��̈炿�Ԃ肩����l���̗ǂ����������R�Ƃ킩��B����Y�����̐l���́A�����ۂ��ĉ��l���Ȃ��B

�@���n�w�t�߂ɂ����������a�т̏��H���A�낭�Ȃ��̂�H�ׂĂ��Ȃ��������A�����������B

�@�u���˂��ӂ��Ƃ����̂��₵�͕��ɂ��Ȃ�ʁv�Ƃ����Ă����i�w��������j�T�K�x�j�B

�@���n�n���ɂ́u�����v���ׂ�����ʐ��̔z���엿���l�Ă��ꂽ�B

�@����͉���̒��ɂʂ���D�̂ق��A�ߗӎ_�ΊD�A�͔�Ȃǂ����Ċh�a�������̂ł���B

�@�^�ϑw�ΎR�D�n�́A�~�ɓ������������Ђǂ��A����ɏt�̋G�ߕ��œy�������̂ŁA�͔���{���Ă��̏�ɔ��������ƁA�����݂��ɂ���ݍ����āA���������オ�邱�Ƃ͂Ȃ��B�卪�̒ǔ�Ɏg���ƁA�ʕ����悢�i�w���n�̔_�Ɓx�j�B

�@�u�����v�͗��n�l�����Ƃ����̖����i�ł������B

�@�����������̌����̔엿���A�L���卪���̂ЂƂ��˂��ƁA�Ă��˂��Ɏ{���Ă����B

�@������邵�A�f��łЂƂ��݂��o���Ă����B���X�ڕ@�ɕ��`�𗁂тȂ���B

�卪�̖L����肤�ϊG�n

(�����E�z�K�_�Џ���) |

���n��ΐ_��i���Ⴍ�����j���ł̑卪�������i

(���n�拽�y��������) |

�@��ؒn�т̔_�Ƃ́A�n�x�̋�ʂȂ���������������ݎ��ɍs���B

�@�u�O�c�@�c���̑I�����ʂ͂����ċ���Ƃ̑��q���l���|���ɍs���B

�@�������}�ɔ��i���j�Ď�����钷���̂��݂���ȂǁA�|���l�̉Ƃɉ�������y���̓���i�j�O�������Ăт����肷��l�ȏZ���ɍ����i���܂��j�邱�Ƃł��炤�v�i�w�݂݂��̂��͂��Ɓx�j�B�@

�@�������ɖ�䣂Â���ɂ���Ă݂�ȁA�����Ȃ�Ƃ��]�T�A�Z��A�ߕ����ς��Ă����B

�@�u�Z���͋ߎ����z����_�Ƒ������ČÑ�_�Ƃ̕�������ׂ����̂Ȃ��Q���s���Ƃ�����Ęi�������Ɏ����A�ߕ����_�ƂƂ��Ă͌ł�蔼�V�҈��p�ɂ͑���Ȃ����Ñ�̕����ƈق�đQ�����̉Ȃ���̂�p�Џ�ɖX�q���Ɏ���A��@�̖j����͒ǂЂ�������Ă䂭���@���v�i�w�����n�����y�������x�吳5�j�B

�@�u�i���쒬�́j���z���͒������X���������̓_���i�Ă�Ăj�����F�ނ���~�X�����̑��d�i�����j�Ȃ�J���i�������j�ɂ���Ă͑S���i���ɉ��߂��c�c�v�i�w�L�����S���x�j�Ƃ����悤�ȋL�^��������Ƃ���ɎU������B

�@�u���������ɂȂ��ĒV���킵���v�Ƃ�������ł���B

�@���������Ώ��a���N�i���O��j�A�����ɗאڂ���܌S�������s�ɕғ�����A���n�̑��X�������s�ɂȂ������B

�@����ɐ旧���āA���N�܌����������V������ŐV�����悪�Љ�ꂽ�B

�@�u���n��v�ɂ́A�卪�����̔_�Ƃ̕v�w�������k���Ă���}���K�̐����Ɂu��������ȗ��n�卪�v�ƁA���X���̓I�ȃj���A���X�ŏ�����Ă���B

�@���������Ƃ����悤�Ɣނ�͂悭�������B

�@�Ԃ��g���_�v�����́A�r�ƍ������B���Ă����B

�@���ɍ��̂ӂ�肪�厖�ŁA���ׂĂ̏d�ʂ����ɂ�����B�]���Ĕw���Ⴂ�B

�@�����ɂȂ��Ē������������������A�ڈꐡ�i��O�Z���`�j�ȉ��̒Z��҂��啪�����i�k�����S�̕��ϐg���E�ڈꐡ�j�B

�@�����đ������ł����B�u�����E���n�̃��c���݂͂�ȏ\�ꕶ�i��Z�E�l�Z���`�j�ȏ�̃^�r�i�n�����сj���͂��Ă����v�i�V�h�揬�ꋴ�E��ܘY�k�j�B

�@�w���Ⴍ���ƍ��������ċr�������Z���B

�@���ł����Ȃ�d�ʂ����̑I��̂悤�ȁA�U���K�j�̂悤�ȑ̌^�ł������낤�B

�@�����łȂ��Ă͉�����\���L�����[�g���̃K�^�K�^�����A�l�S�L���̎Ԃ̓[�b�^�C�ɉg���Ȃ��B

�@�@�\���́@���R�D���Ə������@top

�@�@1�@���R������

�@���R���̐��Y�n�ł��鋷�R�u�ˈ�т́A�@�D�i�͂����j�������ɂȂ����B

�@�~�̎s�ɏo�ׂ��鑺�X�́u�~�ȁv��D���Ă������A�����ɂȂ��Ă����R�n���͈ˑR�Ƃ��Ď��Ɨp�̎��f�Ȃ��̂�D���Ă����B

�����ɂ������������A�ޗǁE���t���コ�Ȃ���̑��ؐ��߂�A�ǂ���i�ǂ됅�ɕz�����A�ǂ�̓S���Ő��߂����́B���a51�N���R�����r�Β꒲���ɂ�蔭���j�Ƃ����e���Ȃ��̂ł��������A�����D���Ă���ƁA���̗]��������̎s�ɏo�ׂ����B

�@���̏o�חʂ������Ȃ��Ă���ƁA���i�Ƃ��đς����鐻�i���v������A������D�����D����悤�ɂȂ����B

�@�~���啪�x��āA�������N�ː��|��z���o�R���č��@�i�����͂��j�����R�ɓ���A������̐��Y�ʂ͏��X�ɂ̂тĂ����B |

���R�哇�̂͂�����

�i���E�����x���ƁE��a���j���j

|

�@�����n������̐D�����Y�n�ł���A�D���s�ł��锪���q�́A�L�ĂȎ\�̐��Y�n����w�Ɏ����A��������D��������ł������B

�@�����N�Ԃɂ��łɋː����獂�@�����A�����\�N�i�ꔪ�����j�ɂ͐����H��������A���������ߑ㉻�ϋɓI�ɓ����o���Ă����B

�@���R�����肪�A�D�����Y�n�Ƃ��ċZ�p�����߁B���Y�ʂ����߂邱�Ƃɗ͂����n�߂��̂́A���������߂��Ȃ��Ă��炾�����B

�@�@�@�@�@��

�@���R������̋N���́A�����N�ԁA�������i�������R�s�j�̓n�ӂ܂��Ƃ����҂��A�]�˂ɂ����Ĕ��i�����肶�܁j���{��ЂāA �}�̂悤�Ȗ͗l���l�Ă��Ď��D�����B�@�������s�̐l�Ԃ͂��������ɂȂ��Ă��āA��ڂȖؖȔ͚n�D�ɓK���Ȃ������B �}�̂悤�Ȗ͗l���l�Ă��Ď��D�����B�@�������s�̐l�Ԃ͂��������ɂȂ��Ă��āA��ڂȖؖȔ͚n�D�ɓK���Ȃ������B

�@���̌�A�V�۔N�Ԃɓ����̓��삫���Ƃ����҂��A��S�̖��A �}�̂悤�Ȗ͗l��D��o�������A���i�Ƃ��Ĕ���o���Ƃ���܂ł����Ȃ������B �}�̂悤�Ȗ͗l��D��o�������A���i�Ƃ��Ĕ���o���Ƃ���܂ł����Ȃ������B

�@�܂��ʐ��ɂ͕����Z�N�i�ꔪ�Z��j�A���v�ۑ��i����a�s�j�c���@�i�������傤����j�̏Z�����A�����̎F��������̐ؕz�������A���čr���V���ɗ^���A�V���͂�����Q�l�Ɏ��Q���ŖȎ���A�Y�����Ƃ������t�Ő��F���A�\��������̎��D�ɐ��������B

�@����Ɍ����ŖȎ�����F���A�\�̎��A��̎��̂������D�����B

�@���̐��i�͑�a�A�F���̂��̂ɗ��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�ߗׂ̎q���ɋ����Ď��ӂɂЂ낪��A�u���R���i������j�v�Ƃ�����悤�ɂȂ����Ƃ����i�w���R���j�x�j�B

�@�ؖȒn�����Ő��߂邾���ł����������Ǝv���Ă������A�����Đ��߁A������͗l�ɐD�������̂́A��������u�v�Ƃ����������Ă��قǁA�����͑�ϔ������������B

�@���̂悤�Ɉꕔ�̐l�̊Ԃőn�āA�H�v���Ȃ���Ă������A��͂�܂����y�͂��Ȃ������B

�@�����ɓ����āA����̎s�ɏo�ׂ���悤�ɂȂ�������́A������̎�ނ������A�傫�����啿�A�����A�����Ƃ���A�ꕝ�ɏ\���͗l���S��\���������u�Ⴊ����v���ł��A���I�Ŕ��������������悤�ɂȂ����B

�@���R�n���ł́A���͏�������Ă������A�Ȃ͍���Ă��Ȃ��B

�@�Z�p���悻�������ꂽ�悤�Ɏ����O����d���ꂽ�B

�@�����̏��N����\�l�A�ܔN�܂ō�ʌ���������u���v�i�Ђ����j�ƌĂԎ����A����Ɉ���Ȗ������Q�����d���ꂽ�B

�@�����\�ܔN�i�ꔪ����j������̓C�M���X�Y�������Ă����B

�@���Y�̎��͑����Ă������Ă���̂ň��i�悱���Ɓj�ɗp���A�u�����v�i���炢�Ɓj�ƌĂꂽ�C�M���X�Y�ׂ͍��ĂȂ߂炩�Ȃ̂ŁA�o���i���Ă��Ɓj�ɗp�����B

�@�D�������Y����Ă���ɂƂ��Ȃ��A�����͒n���̒n���i�������j�����ł͊Ԃɍ��킸�A�k�C���A�l���̈��B�Y���g����悤�ɂȂ������A�����̏I�荠�A�h�C�c������������w�����A�j�������g����悤�ɂȂ��āA�����߂͂Ȃ��Ȃ����B

�@�@�@�@�@��

�@�ɂ킩�̊Ԃɐ��Y�ƋZ�p�����܂������R������́A�����O�\�N����l�\�N�ɂ����ė��������}�����B

�@����͑��R����łȂ��A�S���I�ȕ����ł������B

�@�����E���I�푈�ɂ���ėA�o���L�сA���ɖa�т͖�����\��N�i�ꔪ��Z�j�ɂ͖Ȏ��A�o���߂��A�y�H�Ƃ̍H�ꐔ�ƐE�H�����}�����āA�����푈��͌y�H�Ƃ̎Y�Ɗv���Ƃ���ꂽ�B

�@�@�ې��i�̗A�o�������Ȃ��āA������D���Ă������ɒǂ����Ȃ��Ƃ������ۂ����������B

�@�@�@�@�@��

�@�D���̐��Y�ɂ́u�o�@�v�i�ł��j�u���@�v�i�����ς��j�u���@�v�i������j�Ƃ����O�̃V�X�e��������B

�@�u�o�@�v�͌������w�����A��������Y���A���F�܂ł̍H�������Ƃōs�Ȃ��A�������D�Ǝ҂D��ɏo���A�D��オ�������i��������A���p���l�Ɏs�����Ƃɔ��肳���Ɨ��@�ƌo�c�̂��ƂŁA���ɋ@���i�͂���j�ƌĂ�Ă���B

�@�u���@�v�͎����ŋ@�������Ă��邪�A�������������@�����甃���A�D�����������@���ɔ��鎩�Ȍo�c�̂��ƁB

�@�u���@�v�́A�����@�����ׂċ@��������A�D�������邱�Ƃ��������B

�@�Ő����̖����O�\��N�i���Z�Z�j�A�����R���̐D���]���҂́B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƌː��@�@�@�E�H��

�@�@�@�@���i�o�@�j�@�@�\���ˁ@�@�@�@�O�\���l

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@��\�ˁ@�@�@��\�ܐl

�@�@�@���@�@�@�@�@�l�S���\�ˁ@�@�@���S�\���l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�����R�s�j�x�j

�@�Ƃ��������ɂȂ��Ă���B���@�̐E�H�����ُ�ɑ����̂́A���@�ł���������l���ق����ꂽ����ł��낤�B

�@�n�傪�y�n���Ă��������{�A���邢�͓��@�A���@�Œ��������{�ŋ@�����n�߁A�傫�ȗ��v�����߂��҂������B

�@�܂��y�n���ĖႦ�ʔ_�Ƃ̎��A�O�j���A���E�l�Ƃ��ċZ�p�āA�@�����n�߂��҂������B

�@�@���Ɏ���̔����Ă������ؑ��i����a�s�j�̔���F���q�Ƃ����l�́A������\��N�i�ꔪ��Z�j�ɂ��łɁA�N�ԓ~���z���������s�Ȃ��Ă����B

�@�����l�\��N�i���Z���j�A���R���g���i���c�E�����E�O�b�E�݁j�̂����A���c�����������͌ː���Z�S�˂ŁA�@�D�Ƃ��c�ތː��͌ܕS�O�ˁA�啔���̉Ƃ��@�D�ɏ]�����Ă������Ƃ��킩��B

�@���@�A���@��킸�����̎q�����ق��A��˕��ψ�E���l�����l�̋@�D�����ق��āA���������܂ŋ@�D�鉹�łɂ�������B

�@�����͂ǂ̂��炢���������B���������̕��ϔ_�Ƃ��w���{�̉��w�Љ�x�i���R���V�����j�Ō���ƁA�Ǔc�ܔ��i�\�A�[�������ܕS�j�����Ă��鎩��_�̔N���́A�J���Ɣ엿��A����ݑ㓙���������ƁA�������l�\��~�O�\�K�ł������B

�@����ɑ��đ��R�̐D�q��l�̎����́A�����O�\���N�i���Z�܁j�A�����ꃕ����\���D���Ďl�~�A��N�ԂŎl�\���~�ɂȂ����B

�@�Ƃ��イ�Ŕ_�Ƃœ����Ă��A�D�q��l�ɂ��Ȃ�Ȃ���������ɂȂ�B

�@���I�푈��̑@�ې��i�̗A�o�̋}���ȋтŁA��������ٓ���Ă��D�q�̐����s�������B

�@��ɏ���ɑ��������@�������́A���@�̉Ƃ̑��D��ƂȂ�A�T�[�r�X�ɂƂ߁A��@���i�\�j�̎���u���Ă��������A�@�����������̂͏\���ł��邩��A���͐D�q�ւ̃T�[�r�X�ƂȂ����B

�@�D���̂ق��ɂ����̂悤�ȗ]�\���������B

�@�@2�@�@�D����ȁ@top

�@�{�i�I�ȋ@�D�́A�H�\���I�����\��������n�܂����B

�@��ɓ~��̎d���ł���������A���N���Ďd���ɂ����鍠�́A��ɂ͂܂������L���L�����Ă����B�@�\���`�����ԓ����A�d�����I���鍠����ɐ��������Ă����B

�@�@���܂�������@�O����ǂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O����͂����́@�����̏�

�@�@�@

�@���Ƃ������݂͂�ȋ@��D�����B�@��D��n�߂�N��́u�q���O�N�@�܂܂�����N�@����Ǝ�@�Ɏ肪�͂��v�Ƃ����A�q�포�w�Z���I���ď\��A�O������ł������B

�@�������������e��c��̋@�D������Ĉ�������A�NJ����i���Ď����ǂɊ����j�̎d����c���̎������`�킳��Ă�������A�D����͗e�ՂɏK���ł����B |

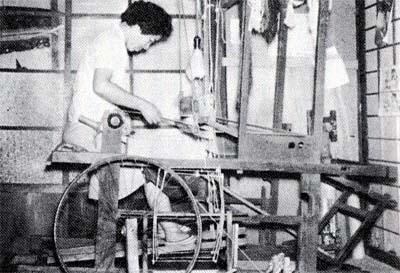

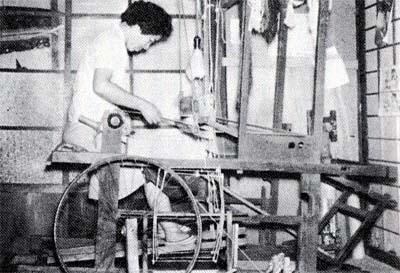

�����̏��ߍ�����_�ƂŎg��ꂽ���n�I�Ȏ�a�@

|

�@���ёO�Ɉ���i�ꔽ�̎O���̈�j�D��A���q�̂悢���͈���D�����B

�@�ꃕ���O�\���D��Έ�l�O�ł������i�����R�s�E�䗯�Ԃ���k�j�B

�@�@���ɂȂ炵�ĎO�\���@�D����@�ؑ�����̂������i�@�����j����

�@���͋@�D��̂��߂ɐ��܂�Ă����悤�Ȃ��̂ŁA��Ђ̋^���������Ȃ������B

�@���̂�������Ă���A�V�����͈�x���Ȃ������B�������Ƃ������̂���������Ƃ͂Ȃ��B

�@�D���͂�����ɂȂ������A���͑S���m��Ȃ��B

�@�@���͂��̉Ƃ̎�̂Ƃ���֊��肵�čs���̂ŁA�K���������Ƃ��Ȃ��܂���ł������������������B

�@�����ł̑������́u��ʂ��悭�C���Ă��₳�����v�����A�@�D�肪�B�҂Ȃ��ƁB

�@��e�����ɍٖD���K�킻���Ƃ����ƕ��e���A�Ƃɂ����@��D��Ƃ����ē{�����B

�@�����ĖڕW�́u���@�v���D��邱�Ƃ������B

�@���@�Ŏ��������Ă���@�����A�u�ǂ��̂��ꂾ��͎s�������i�s�Ǝs�Ƃ̊ԁj�ɉ����D�����v�Ɛ���ɒ�������B

�@����ŕ����܂��Ƃ��ނ����ɐD�����i�����R�s�E���C�����k�j�B

�@�łɍs���Ă���������ɐD�����B��Ԓ��́A���e�ɑ���ĕv��Ƃ������ɂȂ����B���͋���������̂ł͂Ȃ�����A���ꂪ�s�����Ƃ͎v��Ȃ������B

�@�ł̋@�D��̂��߂ɌƂ����̎q�������A�v���G������`�����B

�@�@�D�菗�ɂƂ��ĉ����̊�т́A�u�d���̓Ɨ��v�������B���E�݉S�A�K�E�݉S�Ɏ��̂悤�Ȃ̂�����B

�@�@�܌��Z�������q���~����@������肽��@�c�̂����

�@�@�@

�@�v��Ƃ̂Ђ���ڂ𗁂тȂ���̌�������ǎd���́A���ɋx�ގ��R��^���Ȃ��B

�@�����������ۂݎq�ɓ������A�킸���Ȏ��Ԃ����x�߂Ȃ��B

�@�����玩����l�ʼn����i�ꉮ�̂Ђ����ɂ��������j��A�Ƃ̈���ł���@�D��̂ق����A��قNJy���������B

�@�ǂ�ȂɍL���Ƃł��A�߂������ɏ��������ꏊ�͂Ȃ������B

�@�Ɛl�ɔw���ނ��āA���܂ǂ̑O�ʼnΐ��|�i�Ђӂ������j�ʼn��������i�D�����Ȃ��狃�����i�w�ؖȈȑO�̎��x���c���j���j�Ƃ����b������B

�@�@�D��͂��傤�ǂ悩�����B�����Ă��������͂��Ȃ��B

�@�m���g���J�����g���J�����B�O�ł͕v��Ƃ����̉����g���ɂȂ鉹�h�Ƃ��ĉ��������Ă����B

�@�����̂���̔_���̏��́A�O�o�������Ƃ��Ȃ������B

�@�ł�����Ō�A���͖�ǂ֍s���ȊO�A�O�̗p���݂͂�ȕv�������B

�@�q���̓��w���ɂ��A���̉��k�ɂ����e���s�����B

�@���A��ƁA���܂ꂽ�q�̋{�Q��ȊO�A���͈ꐶ�O�֏o�Ȃ��Ŏ���ł������i�������R�s�����E���q�͂�k�j�Ƃ����B

�@�������吳�̏��߂���Ƃ��Ȃ�ƁA�D���ő����̗]�T���o�Ă��āA���N�Ɉ�炢�����V�R���������悤�ɂȂ����B

�@����̔�s��⏬����̍������Ȃǂɍs�����ĖႤ�҂��o�Ă����B

�@�킸���ȏ�������v��Ƃ���Ⴂ�A���������ĐH�ׂ����ƂȂǂ��ꐶ�Y����Ȃ��v���o�ƂȂ����i�����R�s�E���C�����k�j�B

�@�Ԃ�V�̎q���͜��̎d���ł��������A��̖����\���炢�ɂȂ�ƁA�����Ԃ�V�̐��b�������B

���w�Z�ɐԂ�V�����Ԃ��Ēʊw���鏗���������āA�����R���̉������w�Z�ł́A���������������W�߂āu�q��w���v��������B

�@�@�@���ꂵ��@���傤�͂킪�Z�́@�@�^����̎��͂���

�@�@�@�삦�����̂��ȂȂ����@�����₩�����ɕ����H��

�@�@�@�o�t�̎����������ā@�Ԃ��炩���ށ@�e�̏H

�@�@�@�@�@�ӂ�@�@�ӂ�@�@�ӂ�[

�@�^����̎��́A�w���̐Ԃ�V�̂��Ƃ��Y��Ė����ʼn̂����i�����R�s�E���J�g�~�k�j�B

�@�����@�D��l���ɓ���O�́A�킸���ɊJ�����ꂽ�ЂƂƂ��ł������B

�@�@3�@�D���̕s���@top

�@���{�̗A�o�́A���I�푈����D���𑱂��A��ꎟ���E����i�吳3�`7�N�j�̎��́A���E�̍H�ƍ��̂قƂ�ǂ����ƂȂ����̂ŁA����ɖ��i���A�����͂���܂łɂȂ��D���ɂȂ����B

�@�������吳���N�i���ꔪ�j�\�ꌎ�푈���I��ƁA���̕s�i�C������Ă��āA�_�Y���̉��i���啝�ɉ������A���͎O�E���L���\�~�O�ゾ�������̂���~�ɁA�������͈̂�~�\�K�܂ʼn��������B

�@���̕s�i�C�́A���̌���ɗ����邱�Ƃ��Ȃ��A�����I�ȕs���ɂȂ�A���̂܂ܑ���E���̒��ɂ̂߂肱��ł����̂ł���B

�@�u�k�����n���̕��Y���R���i������j�͔����q�D���ƕ��̂���ꂽ�S���e���ʂɂ�������Œ�I�̋����n��L������邪�O�����̍��E�����ɔ��БQ���̘H�̍[�ǂ𗈂����e�����ғ��͂���������Ƃ��x�~�����͔p�Ɠ|�Y�̔߉^�ɍۉ��������炴��v�@�i�����V���A�吳9�E6�E1�j�B

�@�����R���̐��ނ͂����������Ƃ���A�����O�\��N�@�����\���˂��A�吳�ܔN�ɂ͓�˂ƂȂ�A���@�͓�\�˂��[���ɁA���@�͎l�S���\�˂��S���\���˂ɋ}�������B

�@�݁E�O�c�E�����������������R���i�吳6�N�j�ł́A�D���̎Y�o�͑吳�\��N���Œ�ŁA�O�N�\�N�̕S��\�������玵�\�ܖ����ւƗ������݁A���Z�A�x�@�A�|�Y�����o�����B

�@�S���I�ȕs���̒��ŁA���R���܂߂������q�E�~�E�����Ȃǂ̐D���n�тł́A���܂ł̂��̂����߁A�V�����D���ւƊ��H�����߂āA�Ò��͍��̎��オ�n�܂����B

�@���R���ł́A���̂��납��ؖȂ����肩��A�����i�߂�����j�������i���j�Ɋ����n�߂�@�����ڂڂ����n�߂��B

�@�u����͖ؖȂ���s�������邢�v�Ƃ�����悤�ɂȂ������A�ؖȂ��猦�Ɋ����邱�Ƃ́A�����̐���������̔�p�������A�@�������Ȃ���Ȃ炸�A���{�������݁A���{�̂Ȃ��@���̑����͔p�Ƃ����B

�@�u���̕��͓��Ȃ�����Ɏ���o���āA�����藣���Ă��܂��܂����v�i�������R�s�����E�䗯�Ԃ͂k�j�B

�@�吳�\�ܔN�i����Z�j�\������t�́w�ǔ��V���x�ɂ́A�����D�����Ƒg���̎�ÂɂȂ�u���������`�唄�o���v�̍L�����ڂ��Ă���B

�@�u���S����A�������A���z�I���p���������́v�Ƃ��Či�i���ł���B

�@�~�ł͂��łɁA�������N���~�D�����Ƒg�����������āA�]���̐~�Ȃ���A�������Օi�ł���ӂƂ�n�ւƓ]�����n�߂Ă����B

�@��Ɏ���̐�[���ւ��Ă��������q�ł��A�Z�p�̉��ǂɓw�߁A�h�r�[���u�g�p�̖�D��A�A�o�����̍L�АD�����n�߂�҂������B

�@�ǂ��̐D�����Y�n���A���H�������o�����ƕK���ɂȂ��Ă����B

�@�s�ꂪ���U���Ă������R���́A����E�~�E�����q�̊e���Ƒg�����痣��āA���a�l�N�i�����j�Ɏ���Ɨ����A���R�D�����Ƒg�����������A���D���ɐ��i���邱�ƂɂȂ����B

�@�������Ƌ��ɕ���ł�����a���A�����R���͐D�����痣��A���R���������D�����Y�n�ƂȂ����B

�@�@4�@���R�哇�ނ� top

�@�אڂ̍��쑺�ł́A�ʖ����瑾����p�������쑾�D���������B

�@���R���͂���ɖڂ����A���쑾�D�Ƒ��R������̒��������킹�A�Ȗ���̐D��o�����l�Ă���B

�@������u���R�哇�v�ƌĂ����̂ł����i�吳8�N���j�B

�@���̂��ߐ�i�n�ɐ����i�Q�n�j�֍s���Ċw�сA�ɐ���̔��ߖ@������ꂽ�B

�@���̌�A�Ȗ���A��������A�o���n�Ȃǂ��o�āA�o���ɂ�������̓������o�܂�����̌��D���ւƕς��Ă����B

�@���ꂪ�����́u���R�哇�ނ��v�ƌĂ����̂ł���B

�@���̐D���͐D��������k������߁A�����ĖؖȂ̑��R�������D���Ă����_�Ƃ̏������̎�ɕ�������̂ł͂Ȃ��A�H����Ő��̐D�P������A�_�Ƃ̎�w�̂Ȃ��ł��A�����̃G���[�g�ɂ���ĐD����悤�ɂȂ����B

�@�@�@�@�@��

�@�����Ŗڂ�]���āA�S�����ʂ̏�ǂ��Ă݂�B

�@������\��N�i�ꔪ����j�B�b���S�����~�݂���Ă���A����ɘA�����鎄�S�̑��݂��ڗ����n�߂�B

�@����27�N

�@�@���@

�@����41�N

�@�吳3�N

�@�吳9�N

�@�吳13�N

�@�吳14�N

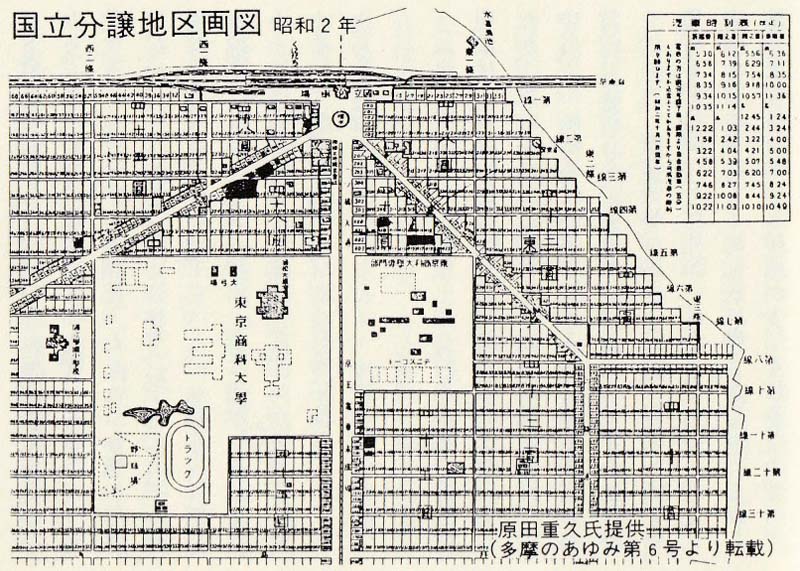

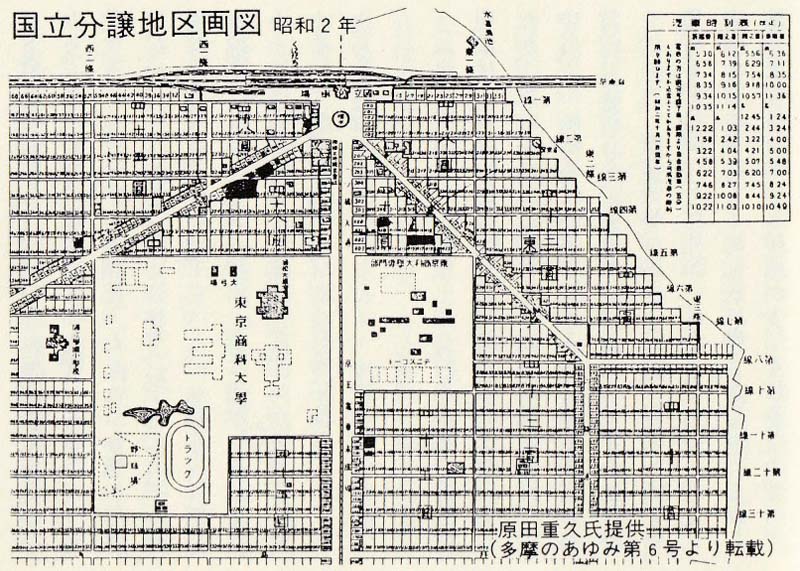

�@���a2�N |

��z�S���E�������|�����R�ԊJ��

�~�S���E����|�~�ԊJ��

���l�S���E�����q�|���_�ސ�ԊJ��

������E�r�܁|��z�ԊJ��

�܉��n�ԁE�����q�|�ܓ��s�ԊJ��

���R�����r�����ɂ�葽���ΐ��J��

�������E�����q�����є\�ԊJ��

�������E���c�n��|�����R�ԊJ�� |

�@�Ǝ��X�ƓS��������߂��炳��A�V�݂��ꂽ�w�̎��ӂ́A�����Ƃ̂Ȃ���̒��œs�s������A�Z���̐����ƐE�Ƃ����l������Ă����B

�@�������A�ǂ������킯�����R�������͓S�����Ȃ��A�����i���a59�N�j�Ɏ����Ă��A�������R�s�͓d�ԉw����������Ȃ��G�A�[�|�P�b�g�ɂȂ��Ă���B

�@�k�ɏ����s��A���Ɋό��n���R�����r�i�����j���o���A�����܂��ɂ��ĎO�̉w�������������R���́A������D���������_�@�ɐD�����炠���������Ђ����B

�@�ϓ����������A�ʓ|�Ȍ��D���ւ̋��ȓ�����܂Ȃ��Ă��A�S���J�ʂɂ��y�n�̍����ȂǂŁA������ł�������i�����������B

�@�~�ł��A�S���ł܂��܂���ʎ��ւ̓y�n�ƂȂ�A���ʂ̌����w���Ɣ̘H�̗e�ՂȂ��Ƃ���A�ӂƂ�n�ւ̐芷���ŁA���������̗ʎY�ւƐi��ł������B

�@�Ƃ�c���ꂽ���R���̗B��̊��H�́A���������Ȃ��Ă��݁A���Y�����ʂŁA��̂����ʕi�Ƃ��Ă̐D���ւƐi�܂���Ȃ������B

�@�u���R�哇�ނ��v�̐��Y�́A�l�\�H���Ƃ������G�Ȃ��̂ŁA���ɂ�������߂Ɏg���邩������i���ߗp�j�́A�݂Â߂Ƃ������T�̖؍ނ�ɂ��āA�ꖇ�ꖇ�O�O�Ȏ蒤��ŁA�ꔽ�ɂ����\�����g�p����Ƃ�����̂��݂悤�ł���B

�@�j���͎�D��ňꔽ����\�`�O�\���̓�����v����Ƃ����B

�@���a�l�\�N���܂Ŏ�D�����葱���������ׂ��ێ琫�ŁA�����s�H�|�Z�p�i�i�������j�Ɏw�肳�ꂽ�i�����E�s���@�ۍH�Ǝ����ꑺ�R����j�B

�@�~�X���̉�����A�������R�s�́A���݂Ɏ���܂ŁA�����̉e�������܂�Ă��Ȃ��B

�@���I�Ȉ�n��Ƃ��āA�Ǎ��I�Ŕߑs�I�Ƃ�������u���R�哇�ނ��v��������D�葱���Ă���B

�@�@�\���́@�����̐� top

|

������

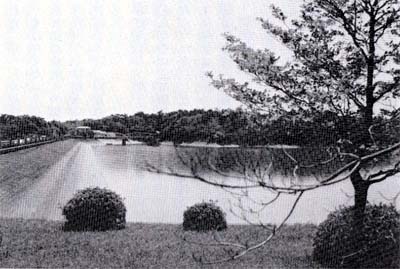

(���a���N�@�����s�����L�O�ْ�)

|

|

�@�@�@1�@������

�@�����\��N�i�ꔪ���Z�j�̓����\�܋�̐l���͕S��\�ꖜ�l�ɂ̂ڂ����B

�@�]�ˎ���ȗ��A�����s���̈������́A�����ȏ�ʐ�㐅�ɗ����Ă������A�s�X�ɖ��߂��؊ǐ����͕���₷���s�q���ŁA�������琅�����ǂ̐��������s������Ȃ���o�Ă����B

�@�܂��܁A�����\��N�R�������嗬�s�����B�������ɂ��`���ł͂Ȃ����A�ƕ|���ꂽ�B

�@�������ǂƊg���́A�}���̍�ƂȂ�A�������������邽�ߑg�D���ꂽ�ψ���́A�h�C�c�E�x���M�[�̐��Ƃ̈ӌ����āA������\�O�N�i�ꔪ��Z�j�A������b�̋��Đ������ǂɏ��o�����B

�@�\�Z�͍��ɕ⏕�ƁA�s���s�ɂ���āA�Z�S�\���~�Ƃ�������Ȋz�ł������B

�@���̗\�Z�z�����\�����ƁA�s���̒��ɐ������ǔ��Ύ҂�����ꂽ�B

�@�u�s�͉q���Ɩh�Ώ�Ƃ������A���̔���Ȕ�p�ł̑�H���ɂ���āA�s���̐����͈ꃕ�N�ؑ��Ɖ���ɂ��l�\���K�Ō\�Ȃ��\�l�~�Ƃ������z���S�ƂȂ�B

�@�S�ǂ͍P�v�I�Ƃ������l�A�ܔN�ŕ��I���Ă���B�܂��n�k�ɂǂꂾ���ς�������̂��A�͂Ȃ͂��s�R�ł���B

�@������Y�Ƃ��U��Ȃ������A���ĂȂ݂̕����̗���Ə̂�����̂ɋ��z�̋��������āA�͂����Ďs���̍K���������炷���̂ł��邩�A�{���ɋ}���낷���C�I�����ł���v�i�w���������j�x�j�ƌ����������B

�@�s�́A���H���ƂȂǂ��ꎞ���~���āA�����𐅓��ɉA�s�̈ꕔ��W���������āA�s���̐����ɂƂ߂��B

�@���̌���p�n�����̓�s�A�S�ǔ[���s�������Ȃǂ̏�Q�������āA�悤�₭��\�ܔN�i�ꔪ���j�\�ɋN�H�����B

�@���������x�͓����푈�Əd�Ȃ��ē�s���A�s���ꕔ�ɂ͂��߂ċ����ł����̂́A�����O�\��N�i�ꔪ�㔪�j�ł���A�����͖����l�\�l�N�i�����j�Ƃ��������ɂ킽�����B

�@���ǍH���ɂ������āA��C�Z�t���h�C�c���w���̒����s���Ƃ����B���ǍH���́A�܂���̐ݒu����n�߂�ꂽ�B

�@���n�͐�ʃ��J�i�V�h��j�Ƃ������A�����Z�t�̎��n�����̌��ʁA��L���S�̗����n���ɕύX�����B

�@���̗��R�́A�o��ߌ��ƈ��S���ł������B��ʃ��J�ɂ���ƁA�ʐ�㐅���c������������߂ɐ��H�����������āA���ʗ����������Ă��܂����A�����ɂ���ƁA��c���ӂ���V���H�ɂ��ċ������Z�k�ł��A���̗����𗘗p���Ē��a�r�̐��ʂ����߂邱�Ƃ��ł��A���n���ւ̋����̂��߂̃|���v�́A���Ȃ킿�ΒY������Ȃ��Ă��ށB

�@���̏�A�����̒n���͍��Ⴊ���܂�Ȃ��z�y�̕K�v���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł������B�������ď�͗������ƌ��肵���B

�@�Y���n�́A�R����V�h�w�̐����̗������̈���ŁA�~�X���ƍb�B�X���̒��Ԃɂ���A�Ɛ��͓�\���˂ł܂��|��Ԃ⒃���������������B

�@������\�N���A���̂�����ɏZ�c�R�ԑ܂͏����w���͉߂��䂭�x�i�吳5�N�j�̒��ŁA�����̖͗l��

�@�u�n�߂č����ɗ������ɂ͉ƕ��������Ɉꌬ�A�����Ɉꌬ�Ƃ������ł��������A�����ł͂��ꂪ��������ƌ����猬�ւƑ����āA������葴�������y�Ԃ���Ă�Џ@�̒|�M���i�X��|����čs���Ă�B

�@���̊X���ɓY���ẮA�����ȏ㐅���z���������₤�ɍג�������Ă�B�v�ƕ`�ʂ��Ă���B

�@�b�B�X���A�~�X���͏��X�������݂Ɍ����A�l��n�̒ʍs�������������A�����̊X�����班�����ɓ��������̈���́A�Ƃ��a��ŁA�E�l�⏬���l�A����ɂ킸���ɔ����k�₷�_�����Z��ł����B

�@��̑��ʐς͎O�S�O�\�w�N�^�[���i��S���j�Ƃ��A�����ʂ͈�l����̎g�p�ʕS�\�b�g������ɁA�l����S���l�i�����̐l�����������肵�āj�ɑΉ��ł���A�����\��E�l���L�����b�g���Ƃ�����̂ł������B

�@�������ɓy�n�����ɂ��������B

�@�@�@�@�@��

�@������\�l�N�i�ꔪ���j�\�A�s�Q����͗p�n���ʂ≿�i�A�ړ]�����̒������ς܂��A�y�n���L�Ҍ\��l�ɔ����̌����������A���c���܂荇�킸��s�����B

�@�s�Q�����߂��y�n���i�́A��n�͒ؓ����i�O�E�O�������[�g���j��~��\��`��K�A���͎��\��K���甪�\��K���x�ł������B

�@�������ӂ̑���́A���ł��؎O�~�O��ɂȂ��Ă���A�Q����̒�߂����i�ُ͈�Ɉ������̂ł������B

�@�y�n���L�҂́A���������������i�l�i�s���Y�Ӓ�m�j�̌��ύ��ɔ�ׂĒ���ł���Ɣ��������A�Q����̐����ŁA����\�ܔN�����܂Ŏl�\�l�A�㌎�ɎO�l�A�\����l�Ɖ������A�c�鎵�l�������܂Ŕ����������B

�@���������l�͉��L�̂悤�Ȑ����z���o�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���L�ʐ��i�j�@�@�@�@����z�@�@�@�@�@���L�Ґ����z�i�ؓ���j

�@�����Տ��@�@�@�@�@�@�@�܁Z�@�@�@��~���K�ܗЁ@�@�@�@�@�@���~

�@���@���@�@�@�@�@���l�@�@�@�@�@�@���Z�K�ܙ��@�@�@�@�@�O�~

�@�|�{�g�E�q��@�ꎵ�Z��@�@�@�@�@���Z�K�ܙ��@�@�@�@�@�@�@�O�~

�@�����핺�q�@�@�@��Z���@�@��~���K�ܗЁ@�@�@�@�@���~

�@�[���l�Y�@�@�@��ܘZ�l�@�@��~���K�ܗЁ@�@�@�@�@�@���~

�@���{���V���@�@�@��Z�Z���@�@�@�@�@����K�ܗЁ@�@�@�@�@�@�O�~

�@�L�c�͏��@�@�@�@�@�@���Z�@�@�@�@�@�@����K�ܗЁ@�@�@�@�@�@�@��~�\�K |

�@�c�R�ԑ܂̓���i�ɂ͎��̂悤�ɂ������Ă���B

�@�u�����ł͖w��ǖڂ����������ɂ����肪�Ђ炯�čs�����B

�@���܂ł͔����ł���̂��A�L����ԓ��H�ɂȂ�A�v�Ђ������Ȃ��傫�Ȗ��Ɖ��������Ɍ��Ă�ꂽ�肵���B

�@���͒؈�~�ł�����̂Ȃ������y�n���܉~�A�Z�~�A�\�~�ł��ő��ɂ͓����Ȃ��悤�ɂȂ����B

�@�S���������v������K����������A�s��̐l�B�ɑ݂��Ēn�����グ������D���̂ŁA���͎���ɑ�n�ɂȂ�A�S���͈�ė��h�Ȓn�傳��ɂȂ����B

�@�╪���i�ɂ킩�Ԃ�A�y�n�����j�������ɂ������ɂ��o�����v�B |

�@�������p���́A�����\���N�A��\��N�ƁA���S�R����A�b���S���̔����w���ł��A�����Ƃ��x�ꂽ�x�O�̔_���������̂��A���R�̎�̒��S�X�}�ς����n��ł������B

�@�ɂ킩�ɓy�n�����߂�҂������Ȃ�A���l�ɔ���������s�Ȃ��n�߂��B

�@�������Ƃ̔�������H�����H�܂ł̊��Ԃ́A�s�K�ɂ����̕ϖe�̎����ƂԂ��������B

�@�_�n�Ƃ��Ĉ����ɔ������悤�Ƃ����Q����ƁA���҂ĂΒ����A�K���������Z��n�ɂȂ邱�Ƃ�ڂ��Ƃ��@�����y�n���L�҂ƖƂ���Ȃ��Փ˂ƂȂ����B

�@�y�n�����Ɏ��X�ɔ��������l�̂����A�s�̂ق��̍����I�Ȑ����ɂ������ɒ��߂Ă������Ҍܐl�A�����܂ŋ��̂͗����Տ��ƍL�c�͏��̓�l�ɂȂ����B

�@���������̓�l�̏��L�ʐς͑��̌ܐl�ɔ�ׁA�P�^�͂���ɏ��Ȃ��B

�@�ق��̎҂̐�`���ɔ�ׂĔނ�͂������\�����Ȃ��B

�@���̏��L�҂͂ق��ɂ���������y�n������A�����ɂ������Ȃ��Ă����v�͂ق�����Ƃꂽ�̂��B

�@�����ւ����Ƌ͏����L�ғ�l�́A�Ȃ��Ȃ��̋����͂����Ă킸������̓y�n�������̈�l�ŁA�����₩�ȉ╪���̖���`�����̂�������Ȃ��B

�@�ނ�͍Ō�ɓ����n���ٔ����ɒ�i�������p������A�y�n�����͂������ɉ��������B

�@�����O�\��N�i�ꔪ�㔪�j�A������̈ꕔ�����������B

�@�r�̐ݔ��́A�e�ϔ����l��L�����b�g���̒��a�r�l�A�ʐώl�\�A�[���i����S�j���h�ߒr��\�l�Ƃ�������Ȃ��̂ŁA�h�߂����㐅�͎O���̈Ë��Ŏs���ɑ�������B

�@�����l�\�l�N�i�����j�A�����s���قڑS�悪�A���̐����g�p���邱�ƂɂȂ����B

�@�u�r�ʎ��͎O���A�����ʂ̘j���ꗢ�]�A���E�ɂ��w��ǂ��̔�ނ������v�Ɛl�X�͊��V�����i�w������j�x�j�B

�@�@�@�@�@��

�@������̐v��ƂȂ����s���̋����ʂ́A��l����S�\�b�g���A�l����S���l���Ƃ��Ĉ�������ʓ�\��E�l���L�����b�g���ɑς�����ݔ��ł������B����͖�����\�N�㓖���Ƃ��ẮA���ƕS�N�̌v�Ƃ������ׂ����]�L�̐��ʂŁA����Ŏs���̐��s���͉i���ɉ������ꂽ���Ǝv��ꂽ�B

�@�������ӊO�Ȍ��ۂ��������B�����l�\��N�i���Z��j�ɐl�����S��\�l���l�ŁA�ō��\�z���x��S���l�̖��������Ȃ��̂ɁA�g�p�ʂ͓�S���l���̐��ʂ��z���āA��\�O�E�l���L�����b�g���ɂȂ��Ă��܂����B���ُ̈펖�Ԃ̌����́A�����������オ��A��l�̎g�p�ʂ��啝�ɑ��������Ƃł������B���̂��Ƃ���v�����͍l���ɓ���Ă��Ȃ������B������̍Ō�̊����̖����l�\�l�N��҂����A�܂��啝�ȉ��ǂƐݔ��g�����}���ƂȂ����B

�@�@�@2�@���R�����r top

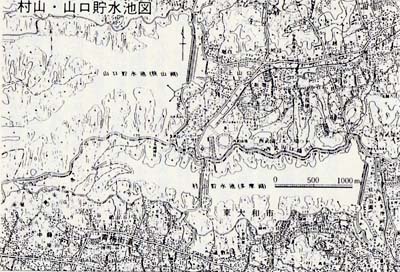

|

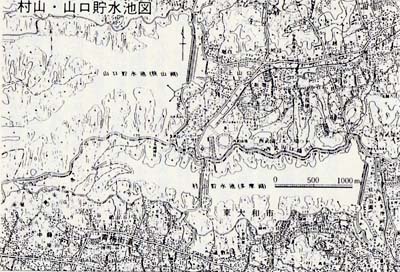

���R�����r�i�����j

|

�@�������ɐ��킦�A��N���イ����̐��ʂςɕۂɂ́A������̏㗬�ɒ����r��V�݂��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă����B

�@�H����C�́A������̎��Ɠ��������s���H�w���m�ŁA���̒����ɂ���āA���̓�Ă��������ꂽ�B

�@���ẮA������̏㗬�̑�v���i���̏o���j�ɒ����r��݂��A�⏕�����H��ɋ��߂�B

�@���Ă͑��R�i���R�u�ˁE����a�s�j�ɐ݂��A�⏕���𖼌I��Ɏ��B

�@��v��͏㗬�Ő������悭�A���ʂ��L�x�ł���A���R�͑�v��ɗ�邪�A���������R�́u���̌`���n�ǍD�ɂ��čH�����Ȃ�v�Ƃ������ƂŁA�����r�̌��݂͑��R�Ɍ��肵���B

�@���R�u�˂̓����́A���蔫�^�̌E�n�ɂȂ��Ă���s�K�ɂ��܂��ɓV�R�̊��i����j�ɂȂ��Ă����B

�@�吳���N�i�����j���t�̔F�āA���N��莖�Ƃɒ��肷��B

�@�����r�Ɠ����ɂ����������i�������A������s�j�ɐV�݂��A�����H�͍��܂ł̋ʐ�㐅�H�ɂ�炸�A詓��Ë��i�����ǂ�����j�ɂ��ēS�ǂ�n���ɖ��݂���B

�@�܂�S���n���z���ǂŁA�H�������R�����������ւƓ�������傪����ȍH���ŁA���H����S�Z�\�ܖ��~�ŏo�������B

�@���̌㉢�B���ɂ�镨���̍����A�֓���k�Ђɂ��H�����f�ȂǂŔ�p�������݁A�����̗\�Z��啝�ɏ����āA���H��l�玵�S�Z�\���~�Ƃ�������ɂȂ�A�\���N�̍Ό����o�ď��a���N�i���O�O�j���������B

�@���R�����r�̒ꕔ�́A�S���S�y��ՂŒ����r�ɓK���Ă��邪�A�����y�����i����Ă��j���K�v�ŁA����͑O����Ȃ��̂ŁA�����Ȍ����̂��ƂŎ{�H�����B

�@�H���ޗ���O�\���g���A�ǎ��̔S�y�ƍ������h�a���Ĉ��k������S�S�y�ǂ̗��ʂɁA����ɗǓy�����k�������̂���d�ɂ����ߏd�˂āA��ӕ��S���\�[�g���A�㕔�����E�チ�[�g���A������\�チ�[�g���̓y���炪���������B

�@�����r�̖����ʐς͓���w�N�^�[���i���S���j�Ƃ����L��Ȃ��̂ł������i�w���R�����r�H���L�^�x�j�B

�@�H�����ɂ͖c��ȘJ�͂��K�v�ŁA�n���̔_�����g�����邱�Ƃ��Ǎ�ƍl�����A�_�Պ��ɏ��������H���v�悪���Ă�ꂽ�B

�@�����܂ł̐l�v�́A���א��l�S�O�\�ܖ��l�ɒB�����B

|

�@�@�k�Β�ɒ����l�@

�@�u�˂́A�����E���E���~�E���E�E�ޗNj��E���R�̘Z����������������a���i����a�s�j�́A���Z�����̂��ꂼ��ꕔ�̒n��Ő�߂��Ă����B

�@���ʐώO�S��\��w�N�^�[���ŁA�S�Z�\��˂��Z�̏����ȕ������Ƃɂ����܂��ďZ��ł����B

�@�u�˓��E�n�̒����ɗ�������̏����Ȑ�ɉ����āA�킸���ɐ��c�����������A�n�ꂽ�Ă͔���A���̂ق��A�w���q�����R�������D���ď���̎s�ɏo���A���������̎����Ă������A�O���Ƃ̐ڐG�͂قƂ�ǂȂ������B

�@��������҂͈�l���Ȃ��A�������̊�����ōς܂��A�`���a�ɂȂ�ƁA���҂̉Ƃ̎��͂ɖ�a�����́u�ւ������v��߂��炷�Ƃ������n�I�ȕ��@���Ƃ��Ă����B

�@���ɑ吳�O�N�i����l�j�O���ł������B�����イ�呛���ɂȂ����B

�@���܂Ō������Ƃ��Ȃ��m���̐a�m���A���ʊ�B�������A�������ʂ��s�Ȃ�ꂽ�B

�@���ق��Ȃ��A�����̓Ĕ_�Ƃ̉Ƃ��h���ɂ���Ƃ����̂ő����ł������B

�@�������l�����[�ŕٓ���H�ׂĂ���ƁA�q������������Ă��āB

�@�u���̐l��A�����т�H���Ă�I�v�Ɩڂ��ۂ������B���ʂ͂��Ȃ������v�����B

�@���ӁA����p�ӂ��Ē��d�ɂ��ĂȂ����B

�@���̊����N�c�̊��������ӂ���Ă��āA���@�����������������i�w�Β�ɒ��ӂ邳�Ɓx�x���\�Y�j�B

�@�܂��Ȃ������ɂ�����B�g���������͑����Ɉ������˗����A�͂����̊��ԂŁA���̊ԁA�n�����Ƃ̌�������s�Ȃ�ꂸ�A�������i�����߂�ꂽ�B

�@�������i�O�S�j�A�c�F��S�Z�\�O�~�A�R�сF�S�O�\�~�A���F��S��\��~�A��n��F��~�Z�\�K�A

�@���l�ɂƂ��āA��c�ȗ��͂��߂Ă̖ڂ̂���ނ悤�Ȃ܂Ƃ܂��������A���Ȃ���ɂ��ē���Ƃ����̂Łu�����͑��сA���܂蔽�Ύ҂��Ȃ��A�Ђ����炻�̐��s����҂�������ł����B�v�i�w�Β�ɒ��ӂ邳�Ɓx�j�Ƃ����B

�@���������̔������i�͕s���Ɉ������̂ŁA�����l�\�ܔN�i�����j�A�����x�~�Ƃ��ē����s���ב���蔃���������i�́A�c�ꔽ�����S�~�A���Z�S�~�Ƃ����A��`�O�{���������̂������B

�@���̂��߁A��͂蔽�Ύ҂������B�u�y�n���L�ғ��͓y�n�㉿�̒���Ȃ邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ėe�ՂɔV���������Ȃ����肵���ƁX�i�����j��������h���ĔV�����c���d�˂����߂��錋�ʁA����Q���ȉ����A�������c��������v�i�����s�������q�����Y�̋L�^�j�B

�@�u�������c���d�ˁv�Ƃ����̂́u���Ƃ̌��v�Ȃ��Ƃ��������������I�Ȑ������d�ˁv�Ƃ����Ӗ��ł���B

�@�Z���͎��X�ƈړ]���A�吳�ܔN�i����Z�j�Z���ɂ́A�����s���A�����{�m���ق��O�S�l���o�Ȃ��āA�����r�~�n���Œn���Ղ��s�Ȃ�ꂽ�B

�@�������A����ł������ɉ����Ȃ��c���g���������B

�@���Z�N�\������A�������̒����r�̉���H�����n�܂��Ă������A�c���g�͓��̒����r�̒��̓�̒r�ɋ��܂ꂽ�������u�ɁA���������ĂĂ�������B

�@�����������i�₯�ׁj�̏Z�����{�E�؉��E�X�c��Z�l�ł������B

�@�l�X�͂��̏������u���u���c�蓇�v�u�����i�������傤�j���v�ƌĂсA�}�Ƃ��^���Ƃ����Ȃ��ڂŌ�������B

�@�������s���ɂ́A�����ƂȂ�u�y�n���p�@�v�Ƃ����`�Ƃ̕�����B

�@�吳���N�ɏ\�A�l�N������葱�����u����v�̏Z���́A������b�̖��ŁA���i�͓����̂܂܂Ƃ��A�u�s������y�n���������K���v�Ȃ���̂������Ē��������Ƃ���A�����͂������Ȃ���蕥��ꂽ�B

�@�ړ]�҂̑����̈ړ]��́A�{���i�X�������j�̓�̂ق��́u���v�ƌĂ�Ă���ؓY�V�c���ł������B

�@�����P�ʂ̏W�c�ړ��̌`���Ƃ�A�Z�̕����͂��ꂼ������d�ߎ��A��n�ƂƂ��Ɂu���v�̈���ɂ����܂��ďZ�݂����B

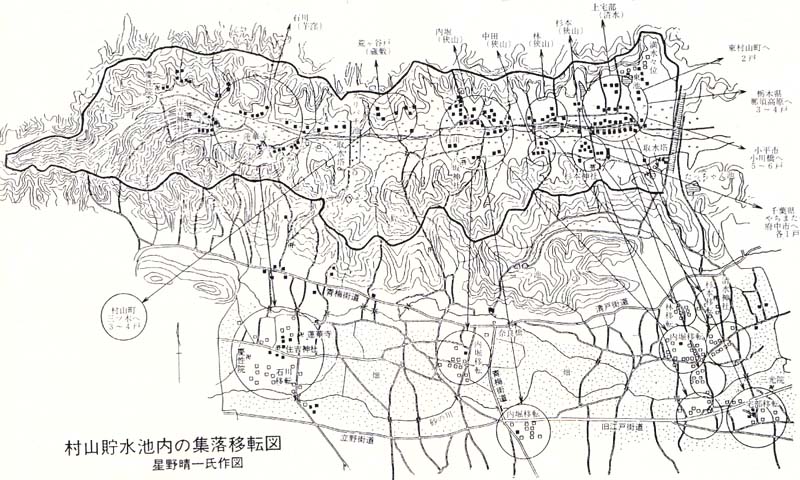

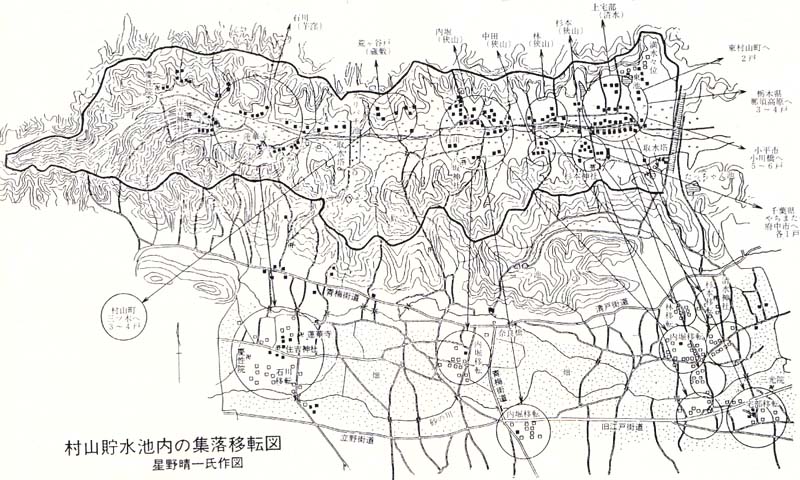

�@�{���̎҂͂��̏ꏊ���u�ړ]��v�ƌĂB�ق��ɗב��̓����R�A���R�A�����A������t����Ȗ،��ߐ{�֍s�����҂��������i���쐰��@�u�ړ]��}�v�j�B

�@�����������ڏZ�҂����́u���v�ɑ�n�┨���w���������A�����r����Ɠ����ɁA���ӂ̓y�n���}�ɒl�オ�肵�āA������ړ]���ł͌��̍L���̓y�n�͂ƂĂ������Ȃ������B

�@�u������Ɉڂ��Ă��炿���Ƃ��������Ƃ͂Ȃ������B

�@���������ɂ������ŌK����������A���̒l�i�������Ɖ������āA�����͋ꂵ�������v�i����a�s�ޗNj��E���x�Ă�k�j�B

�@�u�V�����y�n�Ɉڂ��Ă����̂�����A�{���̎҂̂���ɂł�����Ⴍ���Ă������ق��������Ƃ���ꂽ�B

�@���֍s���r���A�l�ɉ����тɈ��A�����B���̎҂��w���̂͌�H���x�Ƌ����Ă��ꂽ�v�i����a�s���~�E���x���k�j�B

�@�������ւ̈ړ]�Ƃ����Ă��A�������痬��Ă����҂̂悤�ɁA���g�̋��������𑗂����Ƃ����B

�@�@�@�@�@��

�@���a���N�i���O�O�j���R�����r�����B�Â��ė���N���̖k�ɗאڂ��āA�R�������r�i��ʌ�����s�j�����������B

�@�������A����ł��Ȃ������̐��g�p�ʂɒǂ������A�����s�͑��R�E�R���������r�����O�ɁA���̒����r���݂��v�悵�Ă����B

�@������̏㗬�́A�フ����S�˂��Β�ɒ��߂�A�����p�_���Ƃ��Đ��E�ő�Ƃ����鏬�͓��i���������j�_���i�������j������ł���B

�@������܂��~�s�Ȑ��́A�~�X�������ɂ���B

�@���̃_���͏��a�\�O�N�i���O���j���H���A�O�\��N�i�����j�����������A�Y�Ƃ�l���������ɏW�����Ă������a�O�\�N��́A����������̐��ł͊Ԃɍ��킸�A���{���̗���ʐς���������ɁA���̐��������߂Ă������B

�@�����v�͐����̏�ł͗\���ł����A��ɕs����ȏ�Ԃɂ���A����́g�����́h�Ƃ����Ă���B

�@�ΐ�B�O�����͓��_�����e�[�}�ɂ����L���ȏ����w�����̑��x�Łu�����Ƃ�����s����W���čs���A����Ƒ�̓����ɂ��鑐���͂�Ă����悤�ɏ��͓��͔��W���铌���̋]���ɂȂ��Č͂�Ă����̂ł��B�v�Ƃ����͂�Ă������́A�������ӂɑ��݂�����̖̂Ƃ�Ȃ��^���ł������B

�@�@�@�@�@��

�@���݁A���R�i�����j�E�R���i���R�j�������r�̊ԂɁA�����̌��𗁂тȂ���A��̔肪�����Ă���B

�@������A���R�E�R�������r�Ȃǂ̎�C�Z�t�ł����������s�����m�̌��т��L�O���āA���a�\��N�i���O�Z�j�����s����̎�Ō��Ă�ꂽ���̂ł���B

�@�u�����s���搶�n�{�M�q���H�w�m�דl�j�V�e���������m���l�i���\�\

�@�搶�m�w�����уn�i�N�㍩�j�������M�уn�s���j�q�s�i�����悤�j�X�v

�@�H���Ɍg����������̐l�X�A���c�̒n��ǂ��Ă������l�X�Ȃǂ͑S����������A���ĕ����������w���o���҂݂̂����ڂ��ꂽ���̂��B

�@�l���q�̎���f������̂ł��낤�B

�@�@�@3�@�����ꂻ�̌� top

�@�����āA�����s�̍x�O�ŕ�翂ȏ��ł����������߁A�s���̋������̊i�D�Ȓn�Ƃ��Ăł���������́A���A�V�h�̔ɉ؊X�����̎��ӂɋy��ŁA��ړ]�̐��������N�����B

�@���ɏ��a�O�\�ܔN�i���Z�Z�j�A��s�������@�ɂ��V�h���s�S�̊�{���j���s�c��ŋc������A�����R��ֈړ]�����܂�A�����I�ɂ���Ԃ��̖������낳�ꂽ�B

�@��Ւn���A���ƒc�̂ɕ������������ۂ�A���X�ƌ\�K���Ă̒����w�r���������n�߂��B

�@���a�\�N�����B�Z�ڂ̃r���u�V�h�쑺�r���v�̌��ݍH���ŁA�r���~�n���@�����Ƃ���A����̑�ʂ̃����K��������Ă����B

�@�����������K�����w���d�Ȃ荇���A�����i���������j�Ōł߂Ă���B |

������Ւn�Ɍ������w�r���Q

|

�@�x���̑����͋�\�Z���`�l���A�ǂ̌��݂͓[�g���ȏ���������B

�@�S���I�����_���̗ǎ��Ȃ��̂ŁA�����K���̂��̂������A�S����j�Ӌ@�������Ă��ȒP�ɂ͉�ꂸ�A��Ƃ���s���Ă���A�ƐV���͕��i�����V��50�E9�E3�j�B

�@�����̂킪���̕����̐������W���Ăł������̌������́A���x�͖��Ȕp�����Ƃ��āA�i�I�̎R�Ƃ��炳�ꂽ�̂ł���B

�@�����w�r���X�́B�]�ƈ��ܖ��ꊱ�l�A����̋q���\�ܖ��l�i���a58�N6�����݁E�V�h������L��ے��ׁj�B

�@�_���ȂNj͂����\�l���Z��ł��������x�O�̔_�n�́A���\���N��A��s������ے������喼���ɕϖe�����B

�@�@�\��́@�֓���k�Ќ�ƒ�N���Y top

�@�@�@1�@�g�傷��ߍx

�@�]�ˁE�����́A�Ђ̂��тɊg�債�Ă������B

�@�ЊQ��̕����́A���ӂ̋���ۂ݂���ő傫����V����B

�@����̑���i��Z���j�́A�]�ˌ�{���̂قƂ�ǂ��Ă��s���A�͂��߂Ă̓s�s�v��̂��ƂɁA���S�����̒��l���̊�ł����B

�@�吳�\��N�i����O�j�㌎����̊֓���k�Ђɂ�镜���́A�Â����̂���|���A�ߑ�s�s�Ƃ��Ă̕ϖe���Ƃ��Ă������B

�@�u�����~�v��v�ƌĂ�A��s�s���݂ɗ͂����Ă��������s���㓡�V���́A�k�Ђ̗����㌎������������R�{�����q���t�̓�����b�ƂȂ��āA����������S�����邱�ƂɂȂ����B

�@���̍\�z�́A�Ď�������Ƃ����A�Ď���Ƃ��ꂽ�R�̎肨��ьS�����܂߂āA�X�H�A�^�́A�����A�S���A�z�`���̑��ɂ킽���đ����I�Ȍv������āA���E�I�����̑�s�s���`�����悤�Ƃ������̂ł������B

��s�����@���ݗ�����A�y�n�̔��グ�A�s�S����̎{�݂̈ړ]�A�v��I�z�u�A���ނ̑�ʍw���Ȃǂ̋Ɩ���i�߂Ă������B

�@�������A�V�s�s���݂������I�ɐ��������߂Ă������̂́A�s���@�ւɂ����̂Ƃ������A���Ԑl�̊�ƓI�G�l���M�[�ɂ����̂ł������B

�@�܂����͎��S�̔��B�ł���B�k�ЈȑO����A�s�̗אڒn�̐l�����������ɑ����Ă������A�k�Ќ�͂��ꂪ�������������ɂȂ����B

�@�Z�����������������̏Z���̒��ŁA�Ďc�����R�̎�n����Ƃщz���āA���̉��̍x�O�����ڂ��Ă������҂����������B

�@�l���ڏZ�ɔ��Ȃ��čx�O�d�Ԃ����W���A�d�Ԃ̕ւ��悭�Ȃ������߁A����ɐV�����Z�݂��Ƃ������֊W�ɂ���āA�������ɍL��ȓs�s���`�Â����Ă������B

�@�k�БO�́A���ΐ�E�����E�l�J�E�ԍ�E���z�Ȃǂ��R�̎�ł��������A�k�Ќ�͑�ˁE�ڔ��E�a�J�E�ڍ��܂Ŏs���ɕ�ݍ��݁A���̊O���̔_���n�т��x�O�̗l�����������n�߂�B

�@�����̒��⑺�̔����̒��ɁA�Ԋ��E���̕����Z������A���[�����ɉ�������T�����[�}���łɂ��키�悤�ɂȂ����B

�@����܂ŁA���݂̍x�O�d�Ԃ͗��p�҂����Ȃ��A�ߍx�_���ɕK�v�Ȑl�����ʗA�����ĉ��Ƃ��c�Ƃ𑱂��Ă����B

�@���̂��ߍx�O�d�Ԃ́g�����d�ԁh�Ƃ��g�l��l���h�i�^�]��Ǝԏ������̎n�I��l�j�Ƃ����Ă������A���̍�����ʋ���l�X�̎p���ڗ����n�߂��B

�@���S�ƘA�����鍑�S�V�h�w��a�J�w�t�߂́A�R�̎�̑�ɉ؊X�ƂȂ�A�����\�܋�O�̏��߂Ẵf�p�[�g�Ƃ�����ɐ��O�E�O�z���������i�����{�L�����S�A���V�h��V�h�O���ځj�ɐi�o�����B

�@�~�X���ł���V�h�w��������ɐ��O�܂ł̒ʂ�́A���C���X�g���[�g�ƂȂ�A�i���X�E�J�t�F�[�E�f��قȂǂ��ł����B

�@�����̋q�̏Z�ޏ��́A�������ł͒���E���~���E�������J������ŁA�����͋}���ɔ�����n�ɂȂ��Ă������B

�@��n�̑�������łȂ��A�����s���ɂ������L���ʐς�v����{�݂��A�ǂ�ǂ�ߍx�_���ɕ��o����Ă����B

�@����a�@�A������n�A���n��A�d�ԑ��ԏ�A�Y�������X�B�ړ]���Ă����������̎{�݂́A���̏ꏊ���s�s������ƁA����ɂ��̉��n�ֈړ]���Ă����B

�@�������̓d�ԑ��ԏ�́A���삩��O��ցA�O�邩�珬����ցA�����Č��݂͖L�c�w�ɂ���B���j�a�@�́A����×{�����琴���Ƒ��R�ցB�Y�����͒��삩��{���ցB

�@�����̎{�݂͍L��ȓy�n��v���邽�߁A�_���̒��Œ��ڔ_�������Y�Ɛ����̉e�����Ȃ����A�܂�X�����痣��A�k�n���痣�ꂽ�R�т��I�ꂽ�B

�@�����Đd�Y��͔�p�̑�����ŁA�u�ŎR�v�Ƃ��u���v�Ƃ��u��܁v�Ƃ��Ă�ł������ł���B

�@�n���������čw�����₷���A�_���Ƃ̖��C���������A���ׂčD�����ł������B

�@�������A�����̎{�݂��ł���ƁA��͂���ӂɉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�A�_���̐��������т₩����肪�����Ă���B���̂��̂͂��̈��ł���B

�@�@�k�炢�a���҂����e����S���i�����j���l�i�����R�s�j

�@�ڍ��̈Ԕp���̂炢���҂̈ꕔ���A�����l�\��N�i���Z��j�k�����S�����R���̗і�\�w�N�^�[���i��O���j�����ĐV�݂��邱�ƂɂȂ����B

�@���グ�z�͌ܖ��l��~�i�؈�~���\�K�j�ŁA�ꕔ�̒n��ɑ�����W�܂�A�����̑����͗��v�Ȃ��ŁA�������a�̊����̊댯�ɂ��炳��邾�����Ɣ������B

�@�{�̖�l�ƒn�����̊ԂŖ��C�����������A�H�����i�ނɂ�đ����̒n���̐l�v���g���A���̂����������̂Ŋ��}����A�s��������҂��Ȃ��Ȃ����B

�@�~�n�̊O���ɍa�Ɠy�������ĊO���Ɗu�����A�����Ɏ��e���ғ��l�̕a�@���ł����������i�w�����R�s�j�x�j�B |

�Ď��O�̍��������S����

|

�@�@�k�����a�@���l�@�i�����s�j�@�@

�@�S���������������ƂȂ��āA�ב��́u�ŎR�v�ɁA�������j�a�@���݂��������B

�@���a�O�N�i���j�����E����c���̖��ŏo���ꂽ�ӌ����́u�ރm�����x�L�x���j���҃����e���ÃX�x�L���m�j�L�V��\�\�������j�{���m���v�j�փX�������j�V�e�E�r��L���ɋ�j�L�V��v�Ə����Ĕ������B

�@�܂肵�����a�O�`�Z�N�͔_���̑�s�����ŁA���l���Ȃ��R�т���r�I���l�Ŕ���邱�Ƃ����͂ƂȂ��āA��Ȃ��������������A�a�@�����݂��ꂽ�w�����s�j�x�j�B

�@�n���_���͍ŏ��͔����邪�A�y�n�̍��l�����ɏ��Ă��A�ア��ʂ�I�悵�āA�s�s���̔g�ɂ������Ȃ��ۂ܂�Ă������̂ł���B

�@�@�@�@�@��

�@�֓���k�Ђ�p��Ő��̒��́A��㋰�Q�E�k�Ћ��Q�E���Z���Q�̎O�̋��Q�Ɍ�����ꂽ�B

�@���̋��Q�Ƌ��Q�̊Ԃ́A���[���b�p�̌o�ϕ����ƑΎx�f�Ղ̕s�U�Ƃ����_�u���p���`���āA�s���͂܂��܂��[�����������������B

�@�����ɑn�݂��ꂽ���܂��܂̊�Ƃ̂����A������Ƃ��]���ƂȂ�A�W�������i��ł������B

�@�܂�����ɔ��Ȃ��āA���łɐl���W�������������ɂ́A���ԓI�ȃT�����[�}���̑������ڗ����n�߂Ă������ł��������B

�@���̕s��������A��Ƃ𑽊p�����A���{�̓Ɛ艻���v����ƊE�̒S����́A�F���̂悤�Ȕ����ɖ����ŁA�����̂悤�ȋ��͂Ȍ��͂̔���Ȃ��g��O�̒j�h�ƌĂ��l�����ł������B

�@��s�s�̒��ԑw�T�����[�}���̑����ɂ��������ڂ������̂́A���ݏZ�̏��ш�O�i����6�N���E�R�����o�g�j�ł������B

�@�d�S�o�c�ƍx�O�Z��n�����т���A�܂�c���s�s�̒��z����Ɖ����A���E�_�˂̍x�O�ɑ��X�ƕ����Z��Q���������B

�@�����ɂ��̎��Ƃ��v�悵���a��h���i�V��11�N���E��ʌ��o�g�j�́A��ꐶ���̖��В��ɑ��k���A���͏��тɗv���������ʁA���т͌ܓ��c���i����15�N���E���쌧�o�g�j�𐄋������B

�@����͋��l���ʂ̍x�O���������āA���}�R���c�F��������肠������ʉ��ܓ��c���́A���ƊE�ɓ��ݏo�������ł������B

�@���ꂩ��̌ܓ��́A�c���s�s��Ђ̐�������A�̂��ʐ�E���l�d�S�̍����A�]�m���d�S�����A�ڊ��d�S���z�����A�������l�d�S�ݗ��A���c�}�d�S�����A���d�S���������āA�����}�s�d�S�i���}�j��ݗ������B

�@�@�@2�@��N���Y�̊w���s�s top

�@��N���Y���S�����Ƃɒ��肵���̂́A�ܓ��c�������x�ꂽ���a�O�A�l�N����ł���B

�@�ŏ��A�y�n���Ƃ��ďo��������N���Y�́A�y���̓y�n�J������A���͈ɓ������̊ό������ɖڂ����A�����y�n��Ђ�������B

�@�₪�������ߍx�ɖ�������B

�@�吳��N�i����Z�j�ڔ��ɕ��������݁A�吳�\��N�i����O�j�a�J�ɕS�ݓX�A�V�h�ɐV�h��������B

�@���傤�Ǔ��������֓���k�Ђ́A��̓y�n�J�����ꋓ�ɍD�]����@���^�����B�k�Ќ�̍����̒��ŁA�x����ؑ��̏��L���Ă�����@��̕������s�Ȃ��B

�@�₪�ĕ�������̍\�z�́A�u�����{���ɑ�K�͂ȓc���s�s����肽���v�Ƃ������Ƃł������B

�@�吳�\�O�N�i����l�j�A�����������̑����ݏo���B���w���s�s�i���n��j�̌o�c�ł���B

�@�Â��ď����w���i�����s�j�A����ɍ����i���ɂ����j�w���i�����s�j�B�@�O�\�܍̒j����A�y�n�ɒ��肵�Ė��ܔN�A�ł����͓I�Ȏ����ł������B

�@��͂�y�n�����n��́A�_���̏Z��n�E�X�����痣�ꂽ�R�т�I�B

�@���w���́A�~�X���Ɛ�z�X���̒��Ԃ̑�B |

�吳13�N�V�݂Ȃ������w���w

|

�@�����w���͐~�X���ƌܓ��s�X���̒��Ԃ̏���V�c�́u�O�c�v�i�Ƃł�j�ƌĂ�Ă����R�сB

�@�����́A�ܓ��s�X���ƍb�B�X���̒��Ԃ̒J���i��فj���́u���}�v�ƌĂ�Ă����R�тł���B

�@����y�n�ƌ�ʂ̈�̉����K�v�ł���ƍl���A���w���̌��݂́A������S���̏�q�����A�吳�\�O�N�ɂ͏\��N�̓�{�ȏ�ɂȂ����̂����������ɁA�\�l�N�������ɒ��H�����B

�@����ő��w���w����蕐����S���ɒ����B

�@�����w�����ɂ́A�������w���瑺�R�����r�ɒʂ��鑽���ΓS����ݒu�B�w���̒������c�f�����A�����w���w�����B

�@�����ΓS���͂ق��ɂ��傫�ȖړI���������B

�@��̔����y�n��Ђ��A�O�̊w���ɂƂ�g���A��a���i����a�s�j�ł͂��傤�Ǒ��R�����r�̍H���ɂ������Ă����B��͂���ɖڂ������B

�@�����r�̎��͂́A�u�˂̗ł�����ꂽ���������R�Ɍb�܂�Ă���A���̊��𗘗p���Ċό��n����낤�ƍl���A���a�O�N�i���j�A���{���S���~�������ēS���H���ɂƂ肩�������B

�@���R�|�����ԁA���R�|�������Ԃ��J�ʂ��āA�������ɘA�����������́A�����r�͂܂�����H�����I���Ă��Ȃ������Ƃ����X�s�[�h�Ԃ�ł������B

�@�u�����v�Ƃ������͒炪�����Ƃ����B

�@�����Ȗ��́u���R�����r�v�ł��邪�A�����ł́u�����v�Ƃ����������m��Ȃ��l�̂ق��������B

�@���̌�̒�̎�Ȏ��Ƃ́A������S���o�c�Ǘ��A������S���Ƒ����ΓS���z�������A�r�܃f�p�[�g�����A���������ԍ����A�L���������A�������S�������A�����S���n�݁c�A�����Đ��̔��W�Ԃ�͂����ɂ���Ȃ��B

�@���Ƃ̋S�ƌĂꂽ�ܓ��c���ɑ��āA������̔����̃g���u������A�E���\���l�Ɉ͂܂�ăs�X�g�����������A��������߂Ĕ��˂���Ă��A��F��ς��Ȃ������Ƃ������_������A�s�X�g���̒�ƌĂꂽ�B

�@�@�@�@�@��

�@�吳���ɂ�������ƊE�̑啨�����́A�����̌㔼���A�����悤�ɒn���̎R���̌̋�����㋞���A��x�ƌ̋��̓y�ނ܂��A�ƌ��ӂ������߂Ă����C���҂����ł������B

�@��g���X�̑n���Ҋ�g�ΗY�����w���I���āA�ŕ��̒���F�l�́u�j�q�u�𗧂ċ��ւ��o�ÁB

�@�w���i���j�����炸��Ύ����Ƃ��҂炸�v�̎���ɑ����ďo�������Ƃ����i����32�N�j�B

�@��N���Y���A��ĂĂ��ꂽ�c���ꂪ����ŁA�c�������Ɋ����āA���s�G��Ō̋��ߍ]�����Ƃɓ����֏o�Ă������i����42�N�E21�j�A�u�j�q�u�𗧂ċ��ւ��o�Áv��S�̒��łԂ₢���Ƃ����B

�@�ނ͋ߍ]���l�̖���ł���B�̂���ߍ]���l�́A�����܂��������������Ă���Ƃ�����]������B

�@�]��ł��^�_�ł͋N���Ȃ��A�˂�ƔE�ςƉs�q�Ȏ��㊴�o�ŁA���A���s�ŕ|����Ă����B

�@�����̋ߍ]���l���]�˂��������A�����́A�R����_���Ɏ������͂��Ƃ���Ƃ����傫�ȓ�ŁA�������z���č]�˂֍s���Ζׂ����傫���Ƃ����Ă����i�w��N���Y�`�x�j�B

�@�Y�w���w�ɂ��o�Ă͂��߂Ă����܂�����̂ɕϐg����悤�ɁA�������z���č]�˓��肵���ߍ]���l�́A�s���̓����̉��ɂȂ��Ă����B

�@�ܓ��c���̏o�g�n�A���쌧�ؑ��͋���c�˂ł���B

�@�M�B�͓��얋�{����A���͂̐L�т邱�Ƃ�|����Ă������̏��˂ɕ��f����A�ېV���{�̎��������Ɍ}�������ꂸ�A���r�ɖ]�݂��Ȃ������s���̒n�ł���B

�@��c�˂͕S���Ꝅ���S���̒��ł��Ȃ葽���������������̒n�ł��������B

�@���ѐH���̐M�B�l�ƁA�s���ȓ����̋ߍ]���l�B

�@�ܓ��ƒ�̓�l�ɂ���āA�����͑傫���ς����Ă������B

�@�����֏o�ėE�����Ƃǂ납����A�ȂǂƂ̈�匈�S���������Ƃ̂Ȃ��A�����ɂ��܂�ɋ߂����ɂ��鑽���̏Z�l�ɂƂ��āA���́g���l�h�̐i�o�ɁA�܂������܂ɐ��e����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�@�@3�@�w�����݂��ꂱ�� top

|

�E��Ɏ����\��������Ă���

|

�@�炪�����Ƃ��S���𒍂����̂́A�����i���ɂ����j�w�����̌����ł���B

�@������ɉ������i�u��ɍb�B�X��������A����ɉ����ĒJ���i��فj�̊X���i��������j���������B

�@�_�Ƃ͊X�������Ɏl�S�˂��肠��A�X���̖k���͌ܓ��s�X���܂ŁA�G�ؗт����₩�ȌX�������Ĉ�ʂɑ����Ă����B

�@���}�͖��l�n��ŁA�₪�Ă��̒��ɒ��������ʂ������A���ł��Â��A�L�c�l��i�k�L���������Ă����Ƃ����B

�@�֓���k�Ђ̗��\�O�N�i����l�j�����̂�����A�J�ۑ������̂Ƃ���ցA�����y�n��Ђ̒�В��Ɛꖱ���K�˂��B

�@���}���O�O�Z�w�N�^�[���i��S���j���������Ƃ����B��Ђƒn�呤�̌��͐��\��ɂ���B

�@��Ⴉ����ꂽ�������i�́A�ꔽ�i��Z�A�[������O�S�j��~�ŁA���i�O�E�O�����āj�O�~���ł���B

�@�������}�́A�ꔽ�S�~����S�~�̎̂Ēl�Ŏ������Ă�������A���̊z�͊̂��Ԃ��قǂ̍��l�ł������B

�@��Ђ͂���ɒǓ�����������悤�ɁA�n�㕨���i�G�ؗށj�͕ʂɒn���ɏ���i����́j�����Ĕ��グ��Ƃ����B

�@�J�ۑ��͗��\�l�N�ɂȂ��āA�y�n���p�ɓ��ݐ邱�ƂɂȂ����B

�@����A�����_�c�ɂ������������ȑ�w���A�k�ЂŏĂ���čČ��̓y�n�𐼍x�ɑ{�����߂āA�J�ۑ��Ɍ��肵���B

�@�����y�n��ЂɂƂ��Ă���͒I����ڂ������̊�тŁA�����������Â���ɒ��肵���B

�@��������̕q�����ŁA���C���Ȃ��炾�������}�͌��錩���J�炩��A��S���i�Z�E�Z�A�[���j��P�ʂƂ�����n�����R�Ƌ���Ă������B

�@�������������Ɨ���̊Ԃɉw��V�݂��č����i���������j�w���ł����B

�@�h�C�c�̃x�����x�O�����f���ɂ����G�L�]�`�b�N�Ȑv�ŁA�w�O�̍L�ꂩ��b�B�X���Ɍ������āA���l�\�O���[�g���̂��L���ʂ��i�ꋴ�ʂ�j�������A���\���[�g���̕��ˏ�̓��H���ł���B

�@�u���̍���Ȃ܂ł̉w�O�L��̏o���ɂ͑��l�����͂����Ӗڂ�����肾�����v�Ƃ����i�w�킪�������x�j�B

�@��w�ݒu�́A��ʂ�̓����̐ԏ��т��J���čZ�ɂ��ł��A�Â��Ēʂ�̐����̍L���n��ɖ{�Z�ƍu�������݂��ꂽ�B

�@��Ђ́A���ȑ�w�̂ق��ɍ������y��w�A�{������Ɗw�Z���U�v�����B

�@�����y�n��Ђ́A���̍��������݂ɔM�ӂ������A�{�Ђ��o�c�n�̒��Ɉڂ��Ă����B

�@�����������n�̎d�グ�H���͂Ȃ��Ȃ��i�܂��A�����͉w�̓����Ɉ�˂��@���ċ��ݏグ��ȈՎ��ŁA�����͑��a���@���������̂��̂ŁA�J���~��ƂĂ��ڂ����͓D�C�ƂȂ����B

�@�s���̎����Əd�Ȃ��ēy�n�͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B

�@�������i�͉w�O���ؔ��\�~�A�������ꂽ���œ�\�~�B

�@�n���������́A�������������������͒؎O�~�ō��l���Ƃт����肵�����A��Ђ�����l�i�͓�܁`�Z�{�ɂȂ��Ă���̂����ē�x�т����肵���B

�@�₪�ĉw�O�ʂ�ɓX�������ł��A���X�g�������ꌬ�������B

�@�т̒��ɂ́A�ۂ�ۂ�ƎЈ��Z��������B

�@�X�������̋��J�ےn��Ƒ�w���Ƃ̊Ԃ͍L�������я�ɂЂ낪��A�o���̉����͂Ȃ��������A�Z�������ɏ]���āA�{���̔_�Ƃ����ɗ����B

�@�������܂��܂��҂����A�����҂����g���h�������B

�@�@�k�ꋴ��w�p�C�I�j�A�l

�@���ȑ�w�̊w�������ɂƂ��āA�����͂ǂ�Ȓ����������B

�@���ȑ�w���ړ]���Ă����̂����a��N�i���j�l���ŁA���O�N�O�������̑���̑��Ɛ������́u�p�C�I�j�A��v���������āA���̌��������g�߂��B

�@�ނ�ɂƂ��č����͕����̒x�ꂽ�؍��Ɍ������̂��낤���B

�@���������͍��x�̕��������A���O���[�T�N�\���Ƃ����̂��A�g�p�C�I�j�A�h�Ƃ������z�ɂ͂���ȋ���������B

�@�����p�C�I�j�A��犧�s���ꂽ�w�����E���̂���x�ɁA�����̎v���o��������Ă���B

�@�u�����͉�������ʊw�������A��ʂ̕ւ��������Ԃ�������A��ꎞ�Ԃ̎��Ƃ͂������Ȃ������B

�@�����Ƃ����ƍ��ł���ɂ��������Ƃ����z�������Ȃ��B�v

�@�u���̒n�͐[���X�тŁA�y�n�̐l�ł�����Ȑl�ȊO�͖����̒n�ł������B�v |

�w���������̈ꋴ��ʂ�

|

�@�u�s�S�ɋߐڂ������o�͂Ȃ������B�v

�@�u�_�c�ꋴ�ɒʊw���Ă�������Ɣ�ׂ�ƑS����������͋C�����i�݂Ȃ��j���Ă����B

�@�\�\�܂���ʒʊw�������Ȃ������s�ւȂ̂ŁA������߂ɋ߂��m���r���������[�h�ł��������B�v

�@�@�@�@�@��

�@�@�k�����w���l

�@�����y�n��Ђ̏����w�����ݗp�n�́A�~�X���ƌܓ��s�X���̊Ԃ̎R�тł��������A�v�����O�O�Z�w�N�^�[���i��S���j�̒��ɁA���n���Z�\�p�[�Z���g�����Ă��邱�Ƃ��甃���͓�s�����B

�@��Ђ́A�����Ƒ�n���ƌ����n�߂��B�������i�͍����Ɠ��l�A�؎O�~�Ƃ����B

�@�_���s���ŊJ�̍D�@�����Ƃ���A�����A�n���\�҂����͎^�����A�n�����ɓ����������B

�@�������n�����̂Ȃ��ɂ́A�k�n�����Ȃ��Ȃ�Ƃ̗��R�ł����܂Ŕ�����҂������āA�~�X���Ɋ�����ق���S���\���[�g�����߂āA���ʐϕS��\���w�N�^�[���i��Z�Z���j�ɏk�������B

�@��Ђ́A������w�̗U�v���v�悵�����A����w�͐k�Е��������W�܂炸����̂ŁA��Ђ͋�J�̖��A���ȑ�w�̗\�Ȃ�����ƗU�v�����B

�@��n����S�ؒP�ʂɋ��A�Z�̃n�C�J���ȃo���K���[��t���ČܕS�~�i�،܉~�j�Ŕ��o�������A�����ł��s���̐ܕ��v���悤�ɔ���Ȃ������B

�@��Ђ͓y�n�������ƂŁA���̋��̈ꕔ��n��ɕ����A�Ƃ����_�����̂ŁA�v���悤�ɔ���Ȃ����߁A�n��ւ̎x���������т��B

�@�u�����y�n��Ђ���̘b�����������A�����͑�Ϗ�C�ŁA����ő����i�C���悭�Ȃ�A�Ƃ݂�Ȃɔ��邱�Ƃ�i�߂ĉ���Ă����B

�@�K�������������Ă����ێR�^�i�����j����́A�؎O�~�Ŕ����Ƃ����̂ł���������Ѓw�꒬�����āA���̑��悻����؈�~�̒n�����꒬�������B

�@��������Ђ���͋������Ȃ��A�V�����n���̎؋������Ă���B

�@������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ō���͂Ă��ێR����͎���������Ď���ł��܂����v�i�����s�V�_���E�����ו��k�j�B

�@��Ђ͓y�n������Ȃ�����Ƃ����Ĕ_�Ƃɋ���Ȃ��B���ꂪ���ߔ_���ɕs�������܂����B

�@�悤�₭�����y�n��ЂƔ_���̊Ԃʼn����������̂́A�i�C���������A�펞�x���ɓ��钼�O�̏��a�\�l�A�ܔN�ɂȂ��Ă���Ƃ����B

�@�@�@�@�@��

�@��N���Y�̊w���s�s�\�z�́A�u���ǂ݂����Ď��s����v�i�����S���E�����O�В��̌��j�Ƃ������ʂɂȂ����B

�@�֓���k�Ђœs�s�������͈͂́A���nj���\�O����̐���������n������܂łŁA�����艓�����̍����E�����܂ł͂܂������Șb�ł������B

�@�����̌S���̊w���s�s�́g�c�����h�Ƃ����ɂƂǂ܂����B

�@�c�ɂ݂̂肪�K���̂́u�Ђ̂��тɖc�����W���铌���v���A������̑傫�ȉЁA���a��\�N�̐�Ђ܂ő҂����Ȃ������B

�@�����y�n��Ђ̊���́A���a��\��N�i���l�Z�j�����S����Ђ�n�������A�S���E�^�A�E�ό��E�s���Y�E�S�ݓX�ƁA�����R���c�F�������z����邽�߂̑O����ł������B

�@���݁A�����E�����E���w���́A����S�A��S�ؒP�ʂ��A�����ƍו������Ĕ������ꂽ���A���R�Ƃ������H�ƒ����́A��\�z���̂܂܂ɔ��������ƂȂ�A���͍����Z��X�A�����͎s�����A�ł��l���W�����������S�X�Ƃ��Đ��ɉh�����B

�@�w���������̈ꋴ�ʂ�̂����傤�A��Ȃ��̕��́A�����u���͂̎G��菬�����������v�Ƃ������A���݂͒��a�܁`�Z�\�Z���`�̑�ƂȂ��ĈЕ����X�A�����������ے����邩�̂悤�ɁA���ɂ������Ǝ}�t���Ȃт����Ă���B

�@�@�@��\�́@�R�s�������x�������� top

�@�@1�@�R���̐i�o

�@�������ӂ̔_������y�n��D���A�s�s����i�߂Ă������̂́A���̎��ƉƂ̎�ɂ�邱�Ƃ���ł͂Ȃ������B

�@�����Ƌ���ȋ���ȗ͂��A�鍑���{�̕��݂̒��ň炭�܂�A���y�̏���y�Ă������B

�@�����������珺�a��\�N�܂ł̌R���̒ܐՂɖڂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����푈�I���̗�������\��N�i�ꔪ��Z�j�̑��E�\�鍑�c��́A���z�l�疜�~�Ƃ����A��O���͂邩�ɉz����\�Z�z��ʉ߂������B

�@�����͑��łƌ��Ɛ�������̔����ŁA����ŗ��C�R���̊g���A���S���n�݁A�S���̕~�݁A���Ǔ��ɉ��Ƃ������̂ł���B

�@�R���{�݂͂���܂ŁA�{���i���イ���傤�j�𒆐S�Ɋۂ̓��E����J�t�߂̋��喼�@���g�p���Ă������A�R���g���Ɛl����������A�L���~�n��v���邽�ߐԍ�E���z�A����ɉ`���i����j�S���c���J�E�ڍ��Ɉړ]�����B

�@�������N�܂łɋ߉q�t�c�lj��̕����E�R���E�C���\���A�����s���ɔz������A���̂ق��̏����͐�t���K�u���i�Ȃ炵�́j�E���{���i�����̂����j�ɒu����A�����̎������߂��B

�@���̂ق��R���́A�ʓI���I�g�勭���̂��߁A�����̗{���@�ւƂ��ė��R��w�Z�E���R�C���w�Z�E���R�ˎR�w�Z�E���R�m���w�Z�E���R�o���w�Z���X��ݒu���A�����s���͂܂������܂ɌR��F�ɂʂ���Ԃ���Ă������B |

�����̒����͌R���{�݂��A�c���̎��ӂɖ��W���Ă���

|

�@�C�R�͉��{�ꂪ���S�ł��������A�₪�čL�����]�c���Ɉڂ�A�����ɂ͗��R�������W�������B

�@�����푈�܂ł̎l�̐푈�̕���̎��������ƁA�����푈�͏��e�ΉA���̐����͓����C���H�����ڍ��ɂł��A�Ζ��H�ꂪ���q�ɂł���B

���I�푈�ł͉ΖC�A���̖C������͐���ɁA������͏\���ɂł����B

�@��ꎟ���E���ɎQ���������{�́A�������i�`���^�I�j�̃h�C�c�R��n�̔����ɏ��߂ď��K�͂Ȃ����s�@���g�p�����B

�@�吳���N�i���ꔪ�j�̃V�x���A�o���ɂ́A�q��@�̑��Y�����߂��A�푈�͗��̐킢�����̐킢�ւƈڍs����B

�@���B���ρA�����푈���o�āA����E���́A���C�R�Ƃ���ɗ͂����A����͊��S�ɍq��@�ƂȂ����B

�@�ŏ����Z�S���[�g���̊����H�Ɗi�[�ɂƔ�s������A��s�@�����H��ƁA�L��ȕ~�n��v����q��{�݂͓����s���ł͕s�\�ł���A�܂������̊O�������s�̂܂�������߂悤�ƁA�S���@�ւ̗A���Ԃ�ʂ��āA�s�S����O�\�L���ȓ��ōL��ȕ~�n���m�ۂł��鏊�����߂�ꂽ�B

�@�����ɂ��ׂĂ̏�����������u���쑺�v���A�R�����{�̗��j�̒��ɐV�����o�ꂵ���̂ł����i�吳11�E�����j�B

�@����A���I�푈��A�}���Ȕ��B�������d�H�Ƃ́A���l�`����̎��ޓ����A�����̒����s��ւ̉^���̂��߁A���C�����̕ւ̂悢��c�E�i��A����ɑ�X�E���c�E���̋��l�n���ɐ����H�ꂪ�W�������B

�@�������R���Y�Ƃ̊g��ɂ���āA���a�ɓ���O�a��ԂɒB���A�i�o�̖g�悪�������ɑ����̂ق��������Ă������B

�@�܂肵���A�R���ɂ��R����n�̑����i�o�Ƃ��傤�ǎ������d�Ȃ����B

�@�S���Ԃɂ��R����n�̍\�z�́A������\��N�i�ꔪ����j�̍b���S���i�������j�̊J�ʓ�������l�����A����E����ւ̌R���̐i�o�͏��X�Ɏn�܂��Ă����B

�@����ɑ����đ吳�Z�N����\�O�N���ɂ����āA���ԍH�Ƃ�����E����̓�̉w�̊ԁA���E�E�O��E�������̂��ꂼ��̉w����k���\�ܕ��ȓ��̏��ɐݒu���n�߂��B

�@�����E���c�̔�s�@���쏊�A���͓d�@�����H�ƁA���{�����ԂȂǂ̍q��@�E�v��E�e�C���̍H��ł���B

�@�R���́A�R���Y�Ƃ��g�勭�������邽�߂ɁA�����Ƃ̌��т����͂������B

�@�������������F��E�����}�Ȃǂ̊������}�ƌ��т����̂ɑ��A���B���ψȌ�̌R���C���t���̒��ŋ}���ɐ����������Y�E�����E�X�E�������A�u�V���R���c�F�����v�ƌĂ��قǂɐ������A�R�l�E�V�����ƌ��т��A�@�B���w�H�Ƃ��̑��̌R���H�Ƃɖڂ��������B

�@�n��I�ɂ́A���������O��E�O�H�Ȃǂ����l�n��ɖ{�����\���Ă����̂ɑ��A�V�������͊��������̐i�o�̒x��Ă����n���i�C�O�ł͒��N�E���B�j�A�����ł͐V���n�����n����A���̊�������ɂ��悤�Ƃ����B

�@�܂����̎����́A�O�a��ԂɒB�������l�̊��������̑����ւ̐i�o�Ƃ�͂蓯�������ł������B

�@�������Ƃ��̖k���ɕ��s����A�ܓ��s�X���Ƃ̊Ԃ̍L���R�т̑я�n�т́A�܂������̊ԂɌR���Y�Ƃ̑�H�ꂪ�Q�������B

�@��ԁE�d�d�@�E�e�C�E���d�@�ƁA�K�͂̑傫���H��Ɖ����H�����������B

�@�ܓ��s�X���̖k���ɕ��s����~�X���̉������A���ɂ��̌R�����̐N�G�ɂ܂����܂�Ă������̂ł���B

�@�X���ƓS���ɂ��A���̎��ւȗ��쒬�i�吳12�N�����j�́A�����̌R�����̒��j�ƂȂ����B

�@�S���̑��݂͗���𒆐S�Ƃ����\�z�̂��Ƃɑ��݂���Ă����B

�@���a�ܔN�i���O�Z�j�A�H�s�������ԓ앐�S�����J�ʂ��ė���w�ƌ����B

�@����͉��l����̎��ޗA���ƁA���l�n��Ƃ̘A���̂��߂ł���B���N�����ɂ͌ܓ��s�S��������w�ɘA������B

�@����͎l�̓S�����W�߂ē��������̌�ʃZ���^�[�ƂȂ�B���a�\��N�i���l�l�j�O�̎��S�A�~�E�ܓ��s�E�앐�͑S�č��L�S���ƂȂ����B

�@����ɏW�܂邷�ׂĂ̓S���͍��c�̂��ƂɁA�\���̌���ƁA�ő�@�\������^�c���s�Ȃ���悤�ɂȂ����̂ł���B

�@�����̌R�����́A������ʂ��ɂ��Ă͌��Ȃ��B

�@�@2�@��̓s��A����� top

�@���삪�R����n�̋��_�ƂȂ������e�́A�吳�\�N�i�����j�̔�s�ꌈ��̎��ŁA���̗��R�ƂȂ������͉̂��L�̌ܓ_�Ă���B

�@�@������̎G�ؒn�т̂��߁A��s��V�ݔ���Ȃ��Ă��ށB

�@�A�n�悪�L��Ȃ̂ŏ�����s����g������̂ɕ֗��ł���B

�@�B���E�E���͒������𗘗p����Βʋ͗e�Ղł���B

�@�C�S���E���H����ʂ̗v�Ղŕ����A���ɕ֗��B

�@�D�����n�ɂ���א����E�����Ɍb�܂�Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w���y��������x�j |

�@��s��͍L��ȕ~�n��v���邽�ߎR�т�I�B

�@�����̌����{�݂┠���y�n��Ђ̂悤�ɁA�Z���Ƃ̖��C������邽�߂ɎR�т�I�̂ł͂Ȃ������B

�@�������u���Ƃ̂��߁v�Ƃ�����`����������B

�@����I�ɏꏊ�Ɣ������i�����߂�ꂽ�B

|

�i�w���������x���j

���ꂪ����Ɋg������A���̕ČR�u���c��n�v�ƂȂ����B

|

���쒇���ʂ�A�t�H�[�h36�N�^�̃o�X��

���Ȑ�10�l�O��(�吳11�N���A����s��)

|

�@�����̂������́A�����i�ӂ����j���̗��R�q��{�����ł������i���a14�N�j�̗ߒB���i����j����M�����Ƃ��ł���B

�@���̌R������́u�ʒm�v������ƁA����́u���c�v�ɓy�n���L�҂ɔF������Q���邱�Ƃ𖽂��Ă���B

�@�ʒB�������ƗL�������킳���A�����ɏ�����������̂��B���̑���̋��c�����a�\�l�N�i���O��j�����l���ŁA���������ɂ͌R���͓y�n�̑��ʂ��J�n�����B

�@�����ɓy�n���i������A�����y�n�o�L���Ȃ��ꂽ�Ƃ����҃X�s�[�h�Ԃ�ł���B

�@���i�͔����i�O�S�j����ܕS�\�`���S�~�A�R�ьܕS�`�Z�S�\�~�ł������i�w���������x�j�B

�@����̔����o�߂��A�قړ��l�ɍs�Ȃ�ꂽ���̂ł��낤�B

�@�吳�\�N�̗���̔������i�͒ؓ�~�\�K�ŁA�S�l�߂��n�傪�O��̑ł����킹�Ĕ��������肵���Ƃ����B

�@���i�͌����Ĉ����Ȃ��������A�s���̎��������̂Ŋ��}���ꂽ�B����ǂ��납�n�����͂���𖼗_�Ƃ��Ċ�Ƃ����B

�@���܂ł����茩���Ȃ�������_�������r���𗁂сA�R�����{�̞w����ɓo�ꂵ���痼���҂̂悤�ȁA�܂䂢�ւ���������̂ł���B

�@�R�p�n�H���́A�����̓������Ǝv���قǁA���Ђ̘A���ł������B

�@�S�R���N���[�g�̃r���́A�����ł��܂����������ゾ�����B

�@�i�[�ɂ̕e���i�т傤�����j��ƂɘA�������l���������B

�@�吳�\��N�i�����j�\�ꌎ�A����w�ɍ~�肽������s��ܑ�����A�����͂��ߑ����ꓯ�A���������Ċ��}�����B

�@�@�����O�����ɔe��U���@�䂪����̕�����

�@�@���i���j�R�ƌ��Ă�����́@���ꂼ��s�ܑ��

�@�@���ꂽ��H�̋��@�^�x�ɑ����̐�����

�@�@�H�����Ȃ�̍����̓��Ɂ@������j����i����Ƃ��j��

�@�Ȃ́u�E���Ȃ鐅���v�̎蕨�ł��������A�����͐������炵�ĉ̂����B

�@�V�c�É��E�c���q�a���E���R��b�r�ؑ叫�ȂǍ��̍ō����͎҂��A�������ɏ���đ��X�Ɨ����K�₵���B

�@�u�V�c���i�܂����ӑ����̎R��͐��X���������ɉf�����A��͂�����p�p��q���Č��h�Ɗ����ɕ�܂ꂽ�\�\�v�i���a8�E5�E8�j�ƁA�V���͍��炩�ɕ����B

�@��ܑ���̂��ƁA��s�@���쏊�A���ԍq���ЂȂǂ������ڎw���Ĉڂ��Ă����B

�@�ΐ쓇��s�@���쏊�E�����q���ЁE���{�q�X�A�ݔ��������Ȃ�ɂ�āA���R�y�n�g�����i�߂�ꂽ�B

�@���a�\�N�ɓ���ܕS��\�ܕ������[�g�������A�\�Z�N�܂łɂ͐�\�����������[�g���A�����H�͈�E�܃L�����[�g���ƂȂ�A�����Đ��E�ł��L���̍q���n�ƂȂ����B

�@�����H�̐��ɃA�W�A�ő�̍q��@������ݒu�B������s�@���쏊�ō��ꂽ�ꎮ�퓬�@�u���v�i�͂�Ԃ��j�����삩����ł������B

�@���̒��S�́A����w�k�������s�ꐳ��܂ł̒����ʂ�ŁA�ʏ́u�ܘA���ʂ�v�Ƃ����A�ɉ؊X���ł��A�f��ق��ł����B�l���͏��a�\�ܔN�i���l�Z�j�O���l�玵�S��\��l�ƂȂ�A���N�u����s�v�ƂȂ�B

�@�Z�������͓��ӐⒸ�ł������B���a�ܔN���ꂽ�u���쏬�S�v�͒N�����Ƃ��邽�тɌ������݁@����Z��ł͉̂��x�����B

�@�@�@�������肩���~�@�ܓ��s����ЂƑ���

�@�@�@�D�Ԃ��d�Ԃ���肩����@��̓s��@�����

�@�@�@���������s�@���܂����@���O�̏o�悤�Œ��Ԃ�@

�@�@�@�@�@�@�i�ȉ����j

�@��s��W�̏]�Ǝ҂́A�����s�@������Ђ����ł��A�ŏ��͕S�Z�\�l�ł��������A���a�\��N�ɂ͐��S��\��l�A���a�\�Z�N�ɂ͈ꖜ�ꊱ�Z�\�l�ƂȂ�B����w��~�q�͏��a�\�ܔN�ɂ͎l���l�ƂȂ����B

�@��s��p�n�́A���a�\��N���ɌܕS���\�w�N�^�[���i��ꎵ�ܖ��j�A����s�̑S�ʐς̎l���̈���߂�Ɏ������B

�@�u��̓s��A�����v�Ɖ̂��x���Ă���_���̑�������A�y�n���݂�݂邤���Ɏ����Ă������B

�@�y�n���������_���́A�ڏZ���Ă����]�ƈ��̑ݒn���A���X�X�̌ٗp�l�A��s�ꐮ�n�Ȃǂ̗Վ��J���҂ƂȂ��Đ������Ȃ����B

�@�@�@�@�@��

�@��������L�̋����ɂ��y�ڂ���́u�Ԃ����v�ƌĂ�ďZ����Y�܂����B

�@�O������l���ɂ����Ă͓��ɂЂǂ������B

�@��s���S�\�܃w�N�^�[���i��Z�ܖ��E�ݗ������j�̍L��ȓy�n�͖���{���Ȃ��A�S���̗��y�ƂȂ����̂ŁA�A���A�鉩�o����ő��z���Â��A�o�b�^�̊�܂ł܂����������B

�@�L�юn�߂��������܂�A�F��œy�������o�����B�Ƃ̒��͉�����̒��܂œy���ς������B

�@�w�����s��j�x�i�O�c�ߋg���j�ɌØV�̌����W�^����Ă���B���̒�����E���Ă݂�ƁA

�@�u��s��̊g���̃[�j�𓌋��܂ŖႢ�ɍs���ĂȁA����Ƃ�������Ĉꔽ���C�~�����ĂȁB

�@�ߏ��̎Ⴂ����ōs������A������ꖇ��������˂�����ςȊ�����Ă���A��s�֎����Ă����[�j�ɂȂ���ċ����Ă�����������ǁA�A��ɂႲ�y��������ĘA��Ă������A�������y�R�ŋA���ė������Ƃ�B

�@�Ȃ돬�؎�Ȃ�������Ƃ��Ȃ�����łȂ��v�B

�@�u���������a�\�N�̊g����������A�������~�[�j���������Ƃ�����������ȁB

�@�S�����̃V�����i���Ɓj�ɂ�������ďo���ɓ��~��������ނ����鍠�̘b������A����܂�̑���ł݂�Ȃ��܂�������v�B

�@�u���a���N�A��N���A�S�~�����Č|�ғ�l�A��ē��͌��Ƀ^�N�V�[�ŗV�тɍs���Ĉ�Ӕ����ċA���Ă��Ă��A����ł��܂����ނ������炩������������A���̍��̓[�j�̒l���������������Ȃ��v�B

�@�������y�n�̋����A�C���悭���Ĉ�ӂŎg���ʂ������҂������B���̋}���ȕω��̂��߁A�_���̈ӎ��͎��㊴�o�ɂ��čs���Ȃ������B

�@�@�@3�@�~�X�������̌R���{�� top

�@�����s��̖k�֖k�ւ̊g���ɂƂ��Ȃ��A�t������{�݂▯�Ԋ�Ƃ��A�������̊e�w�̖k���Ɂg�Q�Y�����h����B

�@���̂��߂Ɍܓ��s�X���͂قƂ�ǂ��ׂčH��ȂǂŖ��߂��A�X���͌R�����H�ƂȂ����B

�@����Ɍܓ��s�X�����z���A�~�X���ւ��i�o�����B

�@�ܓ��s�X���͑�q�n�E�O��n�B�~�X���͒����n�E�����n���Q������B

�@�~�X���́A�ܓ��s�X���ɔ�ׂĐ��������Ȃ����A��������́A������{����Ƃ����钆����s�@������Ђ��������B

�@�ق��ɓ����q��@������Ђ����Ȃ�K�͂��傫�������B

|

|

�@�@�k�����q��@������Ёl�i����a�s�j�@

�@����͏�����������X��тɂ������u�������z�i�K�X�j�d�C�H�Ɗ�����Ёv���O�g�ŁA�ݔ��g���̂��ߗ����s��̖k�̏��a��s�@������Ђ̓��ׂ�̎R�тɖڂ������B�@���݂̐���������a�w����ʐ�㐅�w�ɂ����āA�L����\�l�E���w�N�^�[���i���ܐ�j�̏ꏊ�ŁA���a�\��N�i���O���j�y�n�������s�Ȃ��Ēؓ�~�\�K�Ŏ�ɓ��ꂽ�B

�@�Ј����Ƒ�����ݎO�S�\�ˁA��l�ȏ��S���ڏZ�����A�H��s�s�����݂���Ƃ����傪����Ȃ��̂������B

�@�����̑�a���́A�~�X���������̔��E�R�тɁA���R�����r�Œǂ�ꂽ�A�ЂƂ����܂�̔_���́u�ړ]��v�����邾���������B

�@�u���z�d�v�̎w��n�́A���ꂩ�炳��ɓ�́A�S���̖��l�n��ł���B

�@�V�����H��s�s�́A�܂����̊m�ۂ̂��ߓ�S���\���[�g���̐[��˂��@��A�|���v�ŋz�������Ĕz������B

�@���ɍH��A������X�ʂ��i�~�X���j�͎Ј��Z��n�Ƃ����B�@���ɋ�������E�f�Ï��E���i�z�����E�X�ǁE�����X�E�N���u�E�f��ق�����ꂽ�B�����܂��Ɨ��s�s���o���オ�����B

�@���a�\�l�N�i���O��j�A�R���̖��߂Łu���z�d�v�͐V���������Y�R���c�F�����̓������쏊�̎x�z���ɂ�����A�u�����q��@������Ёv�Ɩ���ς����B

�@�q��@�G���W���̍H��͊g�傳��A�]�ƈ������������B�\���N�ɂ͘Z�S�O�\��˂ƂȂ�A��a���̑��ː��甪�S��\�Z�˂̎O�l�E�Z�p�[�Z���g���߂�ɂ��������B

�@�n������Ⴂ�Ј���H���⒥�p�A�w�k������������đ��Y�����v���ꂽ�B�@�����m���f�Ɏg���Ƃ������ܕS�n�͂̃G���W�������ꂽ�B |

�펞���ɐ��܂ꂽ���E��X�i��a���j���j

|

�@���삩��~���܂Ō����E���i���^�Ԉ������i�������S���q��������a�w�j���ł��ē����ƂȂ����B

�@�푈���������Ȃ�ƁA���R�A�����J�R�ɂ˂��ꂽ�B

�@���a��\�N�i���l�܁j�A�A�����J�͍ڋ@�\�@�������q��@���P���A���^���e�𓊉����āA���e���ꂽ���̂����ł��S�\�̂��z�����B

�l����\�l���͂a29�̕ґ���\�@���P���A�O�烁�[�g���̒���g�����̑�^���e�O�甭�����Ƃ��A�H��̂قƂ�ǂ���ł����i�����E�������q��@���Ζ��E����a�s�ޗNj��E�O��ב��Y�j�B

�@�@�k������s�@������Ёl�i������s�j�@

�@�������O��w�̂��镐���쒬�̐��v�ۂɒ�����s�@������Ђ��ł����i���a6�N�j�B

�@��ꎟ���E���O��ɁA�Q�n�����c�ɏ����Ȕ�s�@�������v������Ă���A�푈�̍q��@�ւ̓]���Ɍĉ����āA���c�ɍq��@�̕��i�E�g���H���������B

�@���a�\��N�i���O���j�b�a���������A�R���s�����S�����嗤�ɋy�ԂƁA���͂�q��@�łȂ���Ί����s�\�ƂȂ�A�R���͑��̏d�H�Ɖ�Ђ����O�H������r���āA������s�@�ɐ��Y�̑����v�������B

�@�����͎��{�����S���~�̊�����Ђɖ������߂āA�����n��ɐi�o����Ă��B

�@�����쒬�ɂ́A�a�J����H��g���̂��߂Ɉڂ��Ă������͓d�@������Ђ�����A�����͂��ׂ̗�ɏ\���w�N�^�[���i��ܖ��l��j�̕~�n����A�����@�H��Ƃ��āu�����쐻�쏊�v���J�݂����B |

�����n�ՂƓ��{�{�y��P�̕ČR�a29�����@

|

�@���a�\�l�N�ɂ͓c�����̖k���̒J���i��Ɓj�t�߂̍L���R�тɁA�u�c�����b�H��v��V�݂���B

�@�����Ŕ����@�̂𒒑����A������쐻�쏊�ɑ����Ĕ����@�Ɏd�グ�B

�@�g���b�N�A���ő��c�̖{�H��։^�сA��s�@�̋@�̂ɂƂ���Ċ���������A�Ƃ����V�X�e���ł���B

�@�C�R��������Y�g�[�𖽂����A�����쐻�쏊�ׂ̗�ɁA�C�R�̔����@���́u�������쏊�v���ł����B

�@������s�@�́u���֍����j���P����j�e�⊶�i�N���D�G���������V�q�X�^���폷�m�f�����샌���c�v�ƁA�R������\�������قǐ��\�̍������̂ł��������A�����ɌR���̋����o�b�N�A�b�v���������B

�@���B���ό�̌R����́A�N�ƂƂ��ɑ��債�A���a�\��N���Ɨ\�Z�̏\�O���A�\�ܔN�͏\�こ�A�\��N�͂Ȃ�Ǝl�܁����߂�ɂ��������B

�@������s�@�̊g��c���́A�R����̑�������̂܂ܔ��f���Ă����B�������ɑ��Y���v�����ꂽ�B

�@�R�̋@���������Ă��A�S���ɗ��炸�A��^�g���b�N���q��@�G���W���ڂ��āA�~�X�����̐��傩��A�X���𓌂֖��C���ȉ������Ăđ����čs�����B

�@�����Ė�Ɛl�����̂����Ԃłɂ��������S���݂��~�X���́A�R�p���H�Ɖ����Ă����B

�@�H��ɓ����J���҂Ƃ��̉Ƒ��̏Z��A�h�ɂ����X�ƌ��Ă��B���ӂ̔_�n����n�ƂȂ�A�����쒬�̐l���͏��a�\��N�ɂ͓㊱�l�A�\�Z�N�ɂ͌ܖ��l���z�����B

�@��������Ȃ������������O��w�ɖk�����ł��A�o�X�����{�J�ʂ����B

�@�H���͊֓���~����W�߂�ꂽ�B���풆�͓��k���ʂɕ�W�ɍs���A���̏W�c�A�E�̂悤�ɒc�̂ŁA��Ђ̊������ĂčH��ւ���Ă����B

�@�H��~�n���Ɏ��`����l�������Ɛg�����O�������A�N�w�Z���ł����B

�@���̂ق����p�A�w�k������������Ďl���ܐ�l�قǂɂȂ����B

�@�ʋ���l���啪���āA�ʋΎ��ԑтł̒������́A�����s��������l�ŁA�V�h�֗���ƒ������ɂȂ����B

�@�قƂ�ǎO���i�����E���́j�Ɨ���֍s���l���肾�����B

�@�ԗ����w�̃z�[���̒������肬��̎����ɑ��Ԃ��ꂽ�i�����E��������s�@���쏊�Ζ��E�c���s�쒬�E�H���d�Y�j�B

�@�~�X���͍H���Z������ъX������i�ےJ�s�j�́u������v�ƌĂ��قǍH���Ƒ��łɂ�������i�w����k�����x�j�B

�@������s�@������Ђ̍Ő����A���a�\��N�̏́A�Q�n�����c���쏊�̂ق��A�������쏊�E�����쐻�쏊�E���쏊�E���c���쏊�E��{���쏊�E�F�s�{���쏊�E�l�����쏊�E�O�����쏊�E�O�錤�����E�c�����b�H��ƁA�e���쏊�z���̕��H��ƍ��킹��Ǝ��\�܍H�ꂪ����A�푈�����͋�P������āA�n���H��A�a�J�H��ɂ������̂����킹��ƁA���ȏ�̍H�ꂾ���ŕS��ɂ̂ڂ�A�~�n���ʐς͎O���ܕS�\�O�E���w�N�^�[���i���疜�j�A���ؓ�S�l�\�܁E�܃w�N�^�[���A�@�B�䐔�O�����S�O�\�ܑ�A�A�Ɛl�����\�ܖ��l�A���̂ق����͍H��Z�\���ЁA�����H��͐��m�ꂸ�A�Ƃ������{�ő�Ƃ������A�j�㖢�]�L�̑�X�H��Q�ł������B

�@���{���͎O�\�܉�����S���~�Ƃ����B

�@���̒��ł��ł��傫���̂������쐻�쏊�ŁA���̍H��̉��ɋ��͍H��A�����H�ꂪ��d�ɂ���͂��āA�����쒬�́A�g������s�@�̒��h�Ƃ�������ꂽ�B

�@�{�i�I�ȓ�����P���A���a�\��N�i���l�l�j�\�ꌎ����n�܂����B

�@���̏���P�\�ꌎ��\�l���A�G�a29���\�@���ґ����P�����͓̂����s�X�ł͂Ȃ��A���̕����쒬������s�@�H��ł������B

�@���e�O�\�Z�ƏĈΒe�\�l�����B���Ҍ\���l�A�����Ҏ��\�ܐl�A�����j��l�����B

�@���̌�Ђ�ς�ɒ����H���ڎw���ēG�@�����P�����B

�@���a��\�N�i���l�܁j�\�Z���͍͊ڋ@�O���}���̒��U�����A���������܂ŕ����쐻�쏊�����Ŏ����ҍ��v�l�S���\�Z�l�A�����ғ�S��\�l�ƁA���I��Q�͔���Ȋz�ɂ̂ڂ����B

�@�u��\�N�̓���܂ł̋�P�́A�G�@�������̋��ʂ�ʂ��Đ��̕��������Ă����܂����B

�@��P�x�o���Ƌߏ��ł́A�w�z���܂��������x�ƊO�֏o�Đ��̋�߂�ƁA�������ƊԈႢ�Ȃ����_�̂悤�ȉ��肪���ɕ����オ���Ă��܂����B

�@��P�Ƃ����Ə����Ȏq���܂Łw�i�J�W�}�A�i�J�W�}�x���z���ł��܂����v�i�V�h��k�V�h�E���삹���k�j�B

�@������P�̑��ړI�́A�s����Ў��ӂ̌R���{�݁E�R���H��̉�łɂ������B

�@�\�ꌎ�����\�N�����܂ŁA������s�@�H�����łȂ��A�R���H��̏W�����镐���쒬�E�O�钬�A�q��{���̂��闧��s����т��̎��ӂ��A�������x�ꖜ���[�g������̑�^���e�̐������������X�ɑ�����ꂽ�B

�@��\�N�O������͓s�s�U���i��Ԓ��ĈΒe�U���j���n�܂�]���n��͑S�ł����B

�@�����̌�̌܌�����͑�K�͂Ȗ������O�~�i���イ����j�������J�n����A�u�����ɂ��͂⍂�n�i�ڕW�j�Ȃ��v�Ɠ�����ł��č��ɕ�ꂽ�B

�@�~�X���������A�l���ɕےJ�E�c���̒�����s�@�W�̍H��A�{�݂��W���������A�l�A�܌��ɂ͓s�s�U���ɂ�藄���n���i�S�Łj�A����n���i�܊��j�A�����n��͈������J�E�n���E���~���Ȃǂ̈ꕔ���������ꂽ�B

�@�s���̋L�^���W�߂��w�������P�E��Ў��x�Ɏ��̈ꕶ���L����Ă���B

�@�u�i�܌���\�ܓ��̒���n��́j�~�X���́A�l�Ɖו��Ƌ����a�J�ʼn�̂��ꂽ�����̎c�[�ŁA�������Ԃ��Ă����B

�@�ĈΒe�̗������A�Ăѐ��A���ѐ��A���̂�����悤�ȉ��A��w�����Ȃ�q���B�̋������A�吳�\��N�̐k�Јȏ�̍����U��ł������B�\�\�v�@�i��c�ےj�j�B

�@�@�@4�@���j��ĎR�͂��� top

|

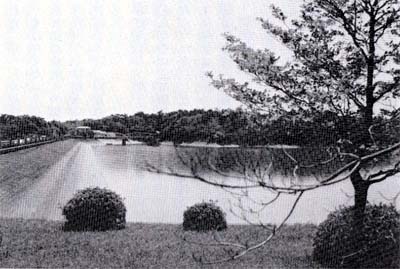

�����n���̗��j�����Â��Ă������R�u��

�i��̉E�[�����̍��[�ɂȂ���B����a�s����������]��)

|

�@�푈���I���đ����̊e�n�̂��т��������R�p�n�́A�Ăє_���̎�ɋA���邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�ČR�ɐڎ����ꂽ��A���q���̎{�ݗp�n�ɂȂ�����A��胁�[�J�[�̍H��p�n�ɕ���������ꂽ�肵���B

�@�R���H��͂��̂܂ܓ����Ȃǂ̓��Y�n�̍H��Ɍ`��ς��A�p�����Ă��鏊�����邪�A�g�R���̑�䏊�����h�͍��L�ƂȂ蔅���H��Ɏw�肳��A���̎g�����I��ƁA���̒n�ォ�炤�������̂��Ƃ������Ă������B

�@�����z�����]�ƈ��͍��A��ҁA�]�E���Ă������҂����������������A�Z�ݓ��Ȃ������̒n�ŁA�V�����E�����߂Ē�Z�����҂��啪�����B

�@�����쐻�쏊�Ղ͌��݁A�ꕔ�͓d�C�ʐM�������ƂȂ�A�啔���̕~�n�̓O�����o�[�O�Ɩ���ς��āA���S�Ȏ�҂��������Z����A���邢���a�ȍL��ƂȂ��Ă���B

�@����a�s��X�́A�����q��@�̎c���g����������ŁA��X�ʂ�͓��₩�ɏ��X�����сA�s�̒��S�X�ƂȂ����B

�@�����s��͕ČR�ɐڎ�����A���a�O�\�N�i���܌܁j��n�g���𔗂�ꂽ���A�Y���n�̍��쒬�i������s�j�́A���������N�W����J���Ċ�n�ɔ������B

�@�u�y�n�ɍR�͑ł���Ă��@�S�ɍR�͑ł���Ȃ��v�̃��V�������������Ă��B

�@�L���ȍ��쓬���ł���B���a�\��N�i��㎵�Z�j����Ǝs���̎�ɋA���邱�ƂɂȂ����B

�@�����s�͑����Ɏc�邽����̔ߌ��̒��ƂȂ����B���a�\�l�N�i���O��j�����s��̕t���u������s��v�Ƃ��Đݒu���ꂽ�B

�@���ČR�ɐڎ�����u���c��n�v�ƂȂ�A�R���t�c�A�q��A���c���ڏZ���Ă��āA�����E�H���E�������R�֊�n�g�債���B�@�����͕ČR��ΏۂƂ����T�[�r�X�Ƃ������A�g����Ȃ������ɋ߂��u���[�h�������悤���ɂȂ����B

�@�@�@�@�@��

�@�������s���w�ɁA�ܓ��s�X��������A�V�����X���i�����\�Z�����j��k�֍s���B

�@�X���ɉ������Ԃ��߂��炵�����̂��̂������c��n���E�Ɍ��āA��������Ԃ̗���ɔY�܂���Ȃ���܃L����̔�������������B

�@�V�����X���Ɛ~�X���̌������锠�����b�֗���ƁA���R�u�ː��[�̂��������Ƃ����ؗ����A���X�̌����̌��Ԃ���̂����Ă���B

�@�L��������̌���ɂ�������̖ڕW�Ƃ���A�������n�̐l�X�ɗE�C�ƈ�����^���Ă������R�u�˂́A�l�Ƃɖ��܂낤�Ƃ��Ă���B

�@����̂��Ƃǂ߂���̂͂Ȃ��B

�@�S���݂��~�X���́A���̒n�ォ������悤�Ƃ��Ă���B

�@���{�̂��ׂĂɒʂ��郁�J�j�J���Ȗ����ȁu������v���H��܍����v�ƂȂ�A�����ɑ���ԂƂ��̌����̒��ŁA�����Ă̊X���͖��܂낤�Ƃ��Ă���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|