|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@��`���@�Z�`�\�@�\��`�\���@�\�Z�`��\

�@�\�́@�����_���E���ԉҐl

top

�@�@�@1�@�����_���̌���

�@�������n�̔���̐��Y�ʂ������n�߂��̂́A�ǎ��̔엿���p������悤�ɂȂ��Ă��炾�Ƃ����B

�@����ȑO�͊��~�i���肵���j�Ƃ����āA�a�i�܂����j��̎}�t��p���Ă������A�]�˂��牺��ʂ���D�A�����i�ق����j���w������悤�ɂȂ��Ĉ�i�Ɛ��Y�ʂ��オ�����B

�@���̒n���̔엿�̍w���́A���߂̍��͊e���̍ݕ��������]�˂��璼�ڎd����Ă������A���v�������Ă���ƁA�{�i�I�ȃ��[�g���ł��Ă����B

�@�r���V�͊ݐ�̐�A���ŁA��z�̐�݂͊ŗ��ɂ������A����i���Ԏs�j���o�ĉ����u�˂̍��ʂ��ʂ��Đ~���ʂցB

�@��������͐V�͊ݐ�����͊��i�u�؎s�j���痤�グ����āA������o�ċ��R�u�˓�[�֓������B

�@�ꔽ����̑唞�E�����̍�t���ɂʂ���U�A�D��U�K�v�Ŕ엿�����甃���엿�̒l�i�́A�ʂ���U��ѓ�S���A�D��U�l�S�����������B

�@�n�ꂽ�앨�̔���l�́A������唞�\�ܓl�ŋ��ƘZ�S���B�����͎��l�œƎO�S���i�V��14�E�ꔪ�l�O�j�B

�@�엿��͎G�������̔����ȏォ���邱�ƂɂȂ�B�i�V�ۊ��͑�̋��ꗼ�����當�j

�@�ʂ��̔����́A�엿�����u�N�X�t������ʂ���߁A����d�t���i�H�j���\�����킹�Đ蔄�i���߂��j��v����B |

|

�@�_���͂��̍����ʂ���O��Ŕ����A�������Ƃ��Ă̎��n���ɍ��ނŕԍς��邪�A���̒l�͕��ʂ����������Ƃ���B

�@����������͕��N��̏ꍇ�ł���B����̎���A�����肪�a�C�ɂȂ����肷��Ǝ����͂Ȃ��A�؋����d�Ȃ��Ă����B�����͔N����ܕ��Ƃ��������������B

�@�����Z�N�i�ꔪ��O�j�̏��쑺�u���������n������v�ɂ́u���S���͔엿�ɍ��x���A�엿�s���ł��d���Ȃ��k�삵�Ă���B

�@�������̎����x��A���̏�엿�s���̂��ߎ��n������A�L��̔N�ł����]���̎捂�������炸�A���܂ł�������V���Ă���B

�@��̈ꔽ���Ŕ엿�͋���`������A���n�͈ꔽ�ŋ���`�O���Ƃ��̂ŁA��L���k�삵�Ă���҂͉��Ƃ�����Ă����邪�A�k�n�̏��Ȃ��҂͔엿����ؗp���A���ꂪ�܂������ŁA���v�͂قƂ�ǂȂ��B����ȏ�ԂŔN�X�o�c���Ă���v�Ə�����Ă���B

�@�엿���͑O�͂ŐG�ꂽ�悤�ɁA�����A���ԉҐl�����˂����p�o�c�҂������A���Ԃ𗘗p���ďݖ��A�������Ă����B

�@�܂��_�������݂��ė������Ƃ��Ă�������A���R���������˂�҂������B

�@������g���_�ƂɂȂ��Đ��Y�͂������Ă��A�ݕ����l�A���ɔ엿���ƈ�ʔ_���Ƃ̂�����荇���ɂ���āA�x�߂�҂ƕn�����҂Ƃ̍����������������Ȃ��̂ɂ��Ă������B

�@�_�����������ɋ����ɂȂ��Ă����ߒ��́A���̂悤�ɍs�Ȃ��Ă������B

�@�_���͍����엿�����ނ���������B����Ŏ؋����c��B���N�̍������n���܂ł��̎؋��ɗ����������Ă����B���̔N�͕s��ł܂��Ԃ��Ȃ��B

�@�܂��؋��Ɨ�����������B�؋��̒S�ۂɂ��Ă���������������ƂɂȂ�B

�@�݂��ق��͂����Ȃ邱�Ƃ����߂���\�����Ă���B���������̏��@�ŁA�_�����ԍςł���͂��Ȃ����Ƃ͕S�����m�ł���B

�@�_�����엿�����邱�Ƃ́A���łɔ��n���藣���O���Ƃ���������B

�@��c�u�Y���́w��{�����x�Ɏ��̂悤�Ȉꕶ������B

�@�u�_���Ԃ̑ݎ̍ۂɁA������鎞����c����������菇���ݎ�̕��ł����Ƃ��܂��Ă����B

�@�K���菇�ʂ�ɂ͂�����i�B���̎菇�Ƃ́A

�@�@�؋��̎��̏ؕ��̍쐬�B���A�����̗ݐςɂ���āA����c���̉��i�ɂӂ��킵���؋��̑����B���B���̓c���������ꂳ���Ď�����ؕ����쐬����B���C�n��E������W����������B���D���엿�̑ؔ[�ł܂��؋���������B���E�c���̎�����ؕ�����A�c�������ؕ��ւƏ���������B���F�̎�E�㊯�ɂ��y�n�䒠�̓_���̍ہA�䒠�̖��V�l�̕ύX�B�Ƃ����葱�����Ƃ�v�B����Ŏ葱�������B

�@���Ƃ����m�ɍ��@�I�ɓy�n�̖��V�l���ς�邱�ƂɂȂ�B

�@�y�n�́u�i�㔄���֎~�v�ł��邩��A�������Ƃ͂ł��Ȃ����A�؋��̎��Ƃ��ĂƂ邱�Ƃ��ł���B

�@�����l�i�́A�㔨�i���E�����茺�Ĉ�ΎO�l�̎��n�ɒl�����锨�B�����͈�Έ�l�A�����͋�l�̔��j���ꔽ�i��ѕ��i���ꗼ�j�A�����E�����i���S�\���i���O���j�A���~�͉i��ѕ��i���j���W�Â������B

�@�����͌���`�Ƃ��������ł���B

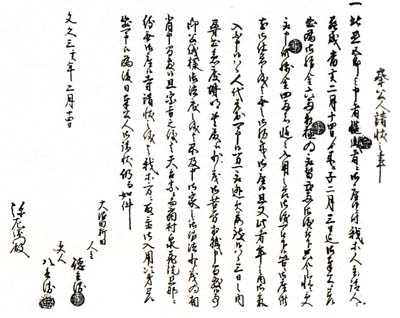

�@�@�u�@�@���u�\�ؕ��V��

�@�@�w���Z�V���q�肢�ɕt���ߏ��g�������܂ő��k�̏�A�V���q�����̒n�ʏ��X����L���Ƃ���A���̂��ъ����q���֏���u����B

�@�@�V���q�e�q�ǂ��͎����Ɉ�����Ƃ�������Ȃ�B

�@�@���̏�����ɂĉ������b�d���܂Ō��͂��{��d��ׂ���B

�@�@����ɂ���Ď����V���q�`�ɕt�������悤�̋`��Ƃ��A������䑺���֏���������J�������܂�����B

�@�@����̂��߈�D����Č��̂��Ƃ��B

�@�@�@�@�V���S���x���@�@�����l�@�Z���q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ؐl�@�����q��

�@�@�@�@���a����

�@�@���ےJ���@����l���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�ےJ�s�j�j�ȏW�x�j |

�@���̂悤�Ȏ��n�ؕ��́A�e���̖���A�x�_�̉Ƃɍł������c����Ă���Ƃ����B

�@���쑺�̍k�n�̏��L�̈ړ�������ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���ȏ�@��|�@�꒬�ȉ�

�F�����N�i�ꎵ��Z�j�@���Z�l�@�@���Z�l�@�@��Z�l

���i�Z�N�i�ꎵ�����j�@���l�l�@�@�ꔪ��l�@�@�@�l�l

�V�ۓ�N�i�ꔪ�O��j�@����l�@�@��Z���l�@�@�O��l

�Éi���N�i�ꔪ�l�j�@���Z�l�@�@�@�㎵�l�@�@�@���l�l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w���������x�j

�@���i�̍��܂Œ��ԑw�������������A�V�����o�ēV�ۂ���ɂ́A���w�������Ȃ�n�x�̍����������ɑ����Ȃ��Ă����B

�@�_�Ƃ����ł͐H�ׂĂ������A�_�ԓn���ɖ����������A���͋@�D��A�j�͐d���Ƃ��Ĕ������肵�āA���낤���ĘI�����Ȃ����B

�@�����ג��Ɂu���ہv�Ƃ��������ڗ����Ă���͓̂V���̂��납�炾�Ƃ����B

�@���w�͏��삪���ق��ɂȂ�B�������藣����y�n�����邤���͂悩�����B |

�����E����l����

|

�@�y�n���藣���Ă��܂��؋����c�����ꍇ�A���E�q����������ɏo���˂Ȃ�Ȃ��B

�u�@�@����l����V��

�@��A�݂Ɛ\�����A�������Ȃ�҂Ɍ����ɕt���A�䓙���l�ɑ����āA����̓����藈��q�i�ˁj����܂ň�G�ɑ����߁A�䋋���뗼���A�����c�炸����\��A�䒅���̋V�͉ĖؖȒP���i�ЂƂ����́j��A�~�ؖȈ��i���킹�j��A���̊O������������Ɍ���i���j

�@������ɑ������ׂ��\����A�����܂��̓��擦�������i���������j�d���͂ΎO���̓������ˏo���A�l��Ȃ�Ƃ��{���ɂĂ���]�݂��������i�炿�j�����\���ׂ���B

�@�����ߕ���C�ɓ��萬���䗯�u����͂��̏ؕ��������Ď��ǂ������N���䐿���ɑ����Đ\�i���j

�������䑺�l��@�@�r�@����

�@�@�@�@�@���l�@�@�`�@����

�@�@���a�O�i�ꔪ�Z�O�j��

�@�@�@�@�@�@�@�@���

�����@���E�q��a�@�@�@�@�@�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w������s���V�����ҁx�j |

�@�u�l��v�i�ЂƂʂ��j�Ƃ�������Ǝ҂������Ώo�Ă���B

�@�����Ƃ��Č��\���藧���Ă����̂��낤�B

�@�������A�������ɏo���Ă���ōς߂܂��܂��Ȃق��ŁA���O�A���ەS���̍Ō�̎�i�́A�Ƃ��̂đ����̂Ăǂ����֓����o�����Ƃł���B

�@�ޓ]�A�����i���������j�A�o�z�i������ς�j�A���d�i�����ł�j�A�����i����ǂ��j�A�Əo�A�v���A���U�i���傤����j�A�ƌ��t�ɕs���R���Ȃ����炢���낢��ȌĂѕ�������B

�@�����͂ǂ̑���������N�̂悤�ɏo���B

�@�ݑ��i�������R�s�j�̗�ł݂�ƁA�����\�N�F�j��l�A�����\��N�F�j���e��l�A������N�F�j��l�A�V�یܔN�F�j��l�A�V�ۘZ�N�F�j���e��l�A�V�ێ��N�F�j���e��l�A�V�ۏ\�N�F�j��l�A�V�ۏ\��N�F����l�B

�@�����̎҂����͂ǂ��֓����Ă������̂��B

�@�ߍx�̒��⑺�����������낤���A�]�˂֗���Ă������҂����������ɈႢ�Ȃ��B

�@�������v�́u�����A�_�߁v�i�ꎵ����j��V�ۉ��v�́u�l�Ԃ��߁v�i�ꔪ�l�O�j�Ȃǂ̂悤�ɁA�]�˗��l���֎~���A�A�������サ���̂́A���������������琶�܂ꂽ����ł��������A���������ʂ�������Ȃ������B

�@���i��N�i�ꎵ���Z�j���V���Z�N�i�ꎵ���Z�j�̂킸���Z�N�ԂɁA�S���̐l�����S�l�\���l�����������Ƃ����B

�@�V��������M�́u��������l�݂Ȏ��������ɂ��炸�A�����O���i�@��l�ʒ����疼�������j�ƂȂ�B

�@���͏o�ƎR���ƂȂ�A�܂����h�ƂȂ�A���͍]�˂֏o�Đl�ʂɂ����炸�A���܂悢�����k�Ɛ���ɂ���v�@�i�w�]�˒��l�̌����x1���j�B

�@���̂悤�ɘH���ɖ����_����A�]�˂̏����Ɍ���I�ȑŌ���^�����̂́A�V���A�V�ۂ̑�Q�[�ł������B

�@�V���O�N�i�ꎵ���O�j���瓯���N�i�ꎵ�����j�܂ł̎l�N�ԁA�V�ێO�N�i�ꔪ�O��j���瓯���N�i�ꔪ�O���j�܂ł̌ܔN�ԁA�قƂ�ǖ��N�Q�[���������B

�@�f���I�ȋQ�[�ɔ�ׁA���N�̂����d�Ȃ�Q�[�́A�O�N�̒������S���Ȃ��A�H�אs���؋����s���A���ׂĒ�����āA�Q�삪�ݐς���Ă����B

�@�����͕s���ȋ�C�������悢�A��G�����ʼn����N�邩�킩��Ȃ���Ԃɂ������B

�@���l�����̕āA�G���̔���߂��s�Ȃ��āA���ނ̒l�̍������������B

�@�@�@2�@�V���̑ʼn� top

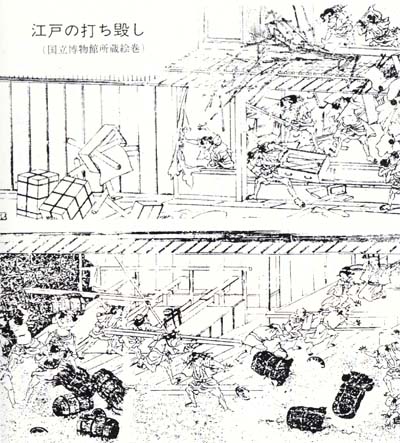

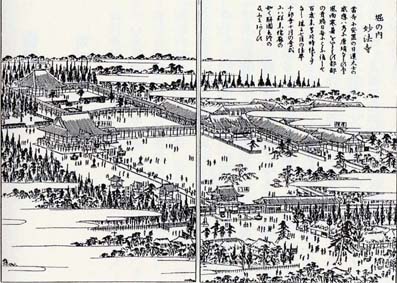

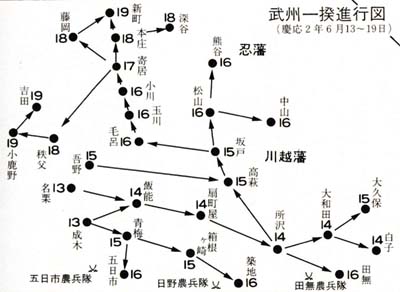

⦍����葺�Ð} |

�ʼn̏W���ꏊ�ƂȂ�����������E⦂̒r |

�@�V���l�N�i�ꎵ���l�j�A�H���̖���H���A���Y���q��A�g���̓`���q�̎O�l���W�܂��āA�������Ă���l�X�����Ƃ��~����͂Ȃ������k���A�O�l�Ş����i�����Ԃ�A�G��Ԃ݁j��������B

�@�@�@�u�@�@����

�@��A����K�N�i�V���O�N�j�֔��B���яo�H�A���H�܂ŁA���ďH���ѕs��ɂ��č����юG�������l�ɑ������i���j�A

�@�ߍݗL���̎҂ǂ������k�������A�s�꒬��͂�����O�܂ł̎G�����ߒu���A�蔄�肢������҂ǂ��ߕӂɂ��ꂠ��B

�@�吨�̓�V�������茩���r���s�@�̎d���A����Č䑊�k�\���V���ꂠ���ԁA�����������Z�c�����܃c���܂Ŕ������葺�r�K�ցA���S�ɕt����\�l�قǂ��̂�����Ȃđ��X�ꓯ��o���Ȃ�����i���j�B�ȏ�B

�@�@�@�@�C���i�V���l�N�j�@�@�@�����V���X

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�䖼��A��N��A��S���@�@�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�[�䒬�j�x�j |

�@���̞����͑����S�A���ԌS�l�\�����̑��X�ɂ���сA���D��⑺��l�̑�O�ɓ\��ꂽ�B

�@���������̖�l��g�蔄�肵�Ă���L���̎҂ǂ��h�́A�㊯���֒��i�����B

�@��\�����̖邪����Ă����B

�@�W���ꏊ�Ɍ��߂�ꂽ��������r�K�i⦁i�͂��j�̒r�j�́A���R�u�˂̐��[�A��`�x�m�R�Ƃ������R������A�������X���Ɛ~�X�����������鏊�ŁA�ڈ�̂Ȃ������쌴�ɂ͏W���ꏊ�Ƃ��Ċi�D�̒n�_�ł������B

�@�ʼn̕����������L�^�����u���B���R��ώ���V���v�i�w�[�䒬�j�x�j����A���̏�ǂ��Ă݂�B

�@�����i�\�j�A�_����`�O���l����������r�K�ɏ��̍��}�ŏW�������B

�@���|�̈�̍������ŁA����l�̐��͖�R������������ł��������A����Ƃ�����������Ȃ��]�c���Ȃ������B

�@�V�l�̐��������B�u�ǂ��ւł��S�������֍s���悤�Ɂv�B���̎��Ί݂̎R������u���R�ˎ��Y�v�Ƌ��Ԏ҂��������B

�@��������}�Ɏl�`�ܕS�l�A�������낦�āu�R���O�I�R���O�I�I�v�Ƃ����ƁA�Q�O����ĂɁu�R���O�A�R���O�v�Ƌ���ŁA�������i�������R�s�j��ڎw���Đi��ł������i�R���O�Ƃ����̂͒��������̔��̔g���앶�E�q���̒ʏ́j�B

�@��������r�K���瓌���܃L���A�łɂ̂܂ꂽ���R�u�˂�����ɁA�t�܂���C�������~�X���i���˓��j����H�����ցB

�@�擪���֓c���i�������R�s�j�Ɏ����Ă�����͐Δ��A��������Ƃ������ւ̗�ł������B

�@�擪��`�O�S�l�̎�҂͎�ɕ��A������A�̂�����A�����A�L�Ȃǂ������A�����܂̉ƂƂ��ɉ����i�B

�@���̗��P�����������m�����u�R���O�v�ł͉Ɛl��g�p�l�������S�C�A�|���p�ӂ��đ҂������A���܂�吨�Ȃ̂ŁA�������ɓ����Ă��܂����B

�@��s�͕\��A�����������ʼnA���u�A�����A�����A�����A����Ǝ��X�ʼnA�~���⊛���͂Ȃ���̂�����Ő�|���A����ށA�Ȃ������B

�@���ꂩ��u�R���O�v�̕i����a���Ă���Ƃ��������̐e�ʂ��r���A���������q�A�^������P���A����ɍ��x�͓�L�����ꂽ���ؑ��i����a�s�j�̏����q����P�����B

�@�����q��́A�i���Ƃ��c�ނƓ����ɔ엿���A�����A���������Ƃ���u�����q��s�i��������j�v�u����s�v�Ƒ��l����Ă�Ă����B

�@������ʼnA�������̍��i�ߑO�\���j�ɂ݂͂�ȎU���Ă������B

�@�����q��ł͖��M���ꂽ���߁A������ʂɗ���A�������ƈ�˂̐������ɕς��Ă��܂����Ƃ����B

�@���{�́u������ɂ��斯�S���̕������ŁA�������N�������Ə�V��������Ȃ��s�͂��疜�v�Ƃ������ƂŁA�����ܓ���A�]�˓�k������s�����瓯�S��s���H���ɓ���A��d�҂������߂����B�߂���ꂽ�ҁA�H������H���A���Y���q��A�g���`���q�ق������A���ɏ���A����i�����s�j�A�����A��������A�Δ��A�a���J�A�����V�c�A��{�A�����A�~�Ȃǂ̑��X�̎ҘZ�\�O���ł������B

�@����������A�ł��ꂽ���ؑ������q���A�㊯���ɓ͂��o���u�ʼn���㒠�v�i���Q���e�E�@�w��a���j�E�j���W�x�j������ƁA�Ƌ�Y��ނ̂ق��Ɂu�y���l���̂����A�`���O�l��������l�\�O�{�A�Y�������A�Y�ܕS�U�A�U���i�Ă��H�j�\�U�]�A�G���Z�\���U�A����������玵�S�Z�\�l�����X�v�����������A�Ƃ���B

�_���e�˂̕Ăт�������A�G������ŐH���Ȃ��ł����Q�[�̍Œ��ł̏��L�ʂł���B

�@�����������đ����̌�������̂́A�H���̑���l�O�l�ł������B�Ȃ��H���̑���l�����オ�����̂��B

�@�u�H���͋ʐ�㐅����ŁA�䕁���l�������Ă���A�e������J���͂������鑤�ł������B

�@�s��ɂ���Ď��������Ȃ��A�l�����K�Ő����̂����ɂ���_���Ƃ̐ڐG�����������v�i�w�V�c�����x�j�Ƃ�������������B

�@�܂��ʂȌ���������Ɓ\�\�]�˂���̔엿�����̃��[�g�ł����݂͊��������o�ĉ����u�ˉ��̉����ƁA������o�ċ��R�u�ˉ��̉����i�~�X�������˂݂��j�ɔ엿���������B

�@�H���͂��̌o�ό��̐���[�ɂ����āA���ɂ͔엿�������Ȃ��i�u��������v�Ɂu�엿���������v�Ƃ���j�B

�@�������엿���[�g����͂��ꂽ���쑺�̖���ł���A�����Ƃ�����Ă���펟�Y�́A���Ƃ��邲�Ɓ@�u��f���l�ŕS�����������Ă���v���Ƃ�㊯���ɑi���A�܂�������N�i�ꎵ��Z�j�ɂ́A���쑺�͂��ߓ�\�l�����A���ŁA��s���ցu�ʂ���l�����V�菑�v���o���A�엿�l�����^�������X�ɑ����Ă����B

�@�ݕ����l�Ƃ����Ă��A��Ԃ�������엿������Ȃ����l�⑺��l�����́A�엿���ɑ��錃�������i������������Ƃ��������Ȃ��B

�@�@�@�@�@��

�@�V�����N�A���ɍ]�˂ɁA�ʼn��g����B

�@�]�˂̑ʼnŁA�����G���≮��a�����P���A��d�҂Ƃ݂���O�\�l���ߕ߂����B

�@���̑ߕߎ҂������Z��ł�������̒��́A���X���i���炾�Ȃ���j�̕n���w�̖��W�n�ł���A�ނ�͑�H�A�����A�d���t�A�_���i�ڂāj�U���i���A���̍s���l�j�ȂǁA���̓��邵�̐����𑗂��Ă����B

�@���̕n���w�̖��W�n�̏Z�l�̂����A�l�l�Ɉ�l�͍]�ˋߍx�̔_���o�g�҂ł���A�߂�ꂽ�O�\�l�̒��Ŏ��l�������ł������B

�@���l�̂Ȃ��Ɏ����q�i25�j�Ƃ������B�����S�~���S���o�g�҂������i�w�]�˒��l�̌����x1���E�|�����j�B

�@�@�@3�@�V�ۂ̓\������ top

�@�V���̋Q�]�����\�N��A���̒��͂܂���Q�[�ɂ݂܂��A���V�g��I�ɑ��X���P�����B

�@�V�ۓ�N�i�ꔪ�O��j�̔���̏o����ɂ��ẮA

�@�@�@�O�N�̏��~�̎��i�܁j�����̎��A��J���~�葱���A�����̂��x�ꂽ�B

�@�A�@������ɓ����Ă���t�ɉJ�����Ȃ��Ă悭�炽�Ȃ������B

�@�B�@�{�N�ɂȂ��ĂƂ��ǂ��啗�J�������ē|�ꂽ�荪����ɂȂ����肵���B

�@�C�@�o��������J���~�葱���A�悭���̂�Ȃ������B

�@�D�@���n���ɓ���l�����A�����ɗ������A�܂ꂽ��|�ꂽ�肵���i�w�����R�s�j�x�j�Ƃ���B

�@�V�یܔN�i�ꔪ�O�l�j��쌴���i�����s�j�̖���́A�g�����̕��Ɂu�������ɂ͕Ĕ��G���Ƃ������������������B�n�����~���Ƃ��Ă̈͂����i�����j�����������������\�\�v�Ə������B

���S�́A���ނ��Ȃ��Ƃ����B�i���E�Ñ��ł��邱�̕t�߂́A�V�c���̂悤�Ȓ��q���Ȃ������j

�@�ĎG���̒l�i�݂͂�݂鍂�����A�V�ێl�N�i�ꔪ�O�O�j�����ɑK�S���ŕĔ����A���Ȃ�ꏡ���������̂��A���N�\���͕Ďl�`�܍��A���ܔN�����͕Ďl���A�V�ێ��N�i�ꔪ�O�Z�j�����͕Ďl���A���͌܍��ɂȂ����i�w��a���j�j���W�x�j�B

�@�엿�l�����^���������Ă��엿�͉����炸�A�ݕ����l�̎G������ߔ���߂��܂��܂��������B

�@�������́u�R���O�v���A�ʼn�悤�₭��������A�ȑO�̂悤�ȏ����𑱂��Ă����B

�@�����ς������ƂƂ����A�֓�����o�����ݒu����A�����\�N�i�ꔪ�j�A�֓��S��ɑg�������Ґ�����A�����̖ʂ�������������Ă��������Ƃ������B

�@�@�@�@�@��

�@�V�ێ��N�i�ꔪ�O�Z�j�\�ꌎ��\�����A�V�����t�߂őʼn̓\���A�̂ĎD�z�����N��B

�@���X�ɓ\��ꂽ���ɂ́A���̂��Ƃ�������Ă������B

�@�@�@�u�@�@�o

�@�@�@�@�w�~�@�@�g�̉�

�@�@�@�@��A����@�@���퉮

�@�@�@�@��A����@������

�@�@�@�@�w��J�@�@���܂�

�@�@�E�V�ҕĎG�������Y�i�������߁j��j�t���X�ꓯ����Z�ʼn\��ԓ���\�����钁���~���l�b�Ҋ��]���X�ꓯ��o�i�܂��肢�Łj���i�����j�܂��s�Q�V�����n��n�j���킵�\��

�@�@�@�@�a���J���@�@�K�E�q��

�@�@�@�@���䑺�@�@�@�ܕ��p

�@�@�@�@���䑺�@�@�@��E�q��

�@�@�@�@�O�b�ؑ��@�@�{�m��

�@�@�@�@�������@�@�@����

�@�@�@�@����@�@�@�@�p��

�@�@�@�@�x�m�R�@�@�@����

�@�@�@�@��J�@�@�@�@���ܘY

�@�@�@�@�V���@�@�@�@��\�Y

�@�@�E�V���̍����Y

�@�@�@�@�ؘ@�����@�@���E�q��

�@�@�@�@���J���V�c�@��u�m�q

�@�@�@�@���J���V�c�@�ɋu�n�q

�@�@�@�@�R���O��@�b�i�s�j

�@�@�E�V���̍f���Y

�@�@�@�@�I���V�c�@�@���ܘY

�@�@�@�@���J���V�c�@�n�V��

�@�@�E�V���̐��b�l�a��ʎ��V�ʍ��͏o�s�ɐ\��n�o�ꓯ�ł��킵�\��

�@�\�\�ꌎ�i�V�ێ��N�j�@�@�@�@���@��@�@�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�[�䒬�j�x�j |

�@�V���̎��ƈ���Ă͂�����ڕW���߂Ă���B

������肩���̖ڕW���O�i�K�ɕ����A���ڕW�͐~�̋g�쉮�Ȃǎl���A���ڕW�͍�������߂̋㌬�Ƃʂ�����߂̎l���A��O�ڕW�͂����̐��b�l�ł����l�̎҂ŁA���␆���o������Ȃ��Ƒʼn�������A�Ƃ����������̂��̂ł���B

�@�������w�������������̓\���ł��[���p�������B

�@���̋ߕӂ̎҂ɂ́A�ǂ̑��̉����q�Ƃ��������ŁA���̍ݕ����l�̏ꏊ������m���Ă���B

�@�u�L���l�i���Ƃ�����A�x�ҁj��l����Α��ӂɂ͍����̕S����\�l���O�\�l���o���A�c���L�͑��吨�̓������z��Ĉ�l�̌��\�Ɛ����c�c�v�@�i�w���������^�x����13�j�Ƃ����悤�ɁA�����̍����_���̒��ŁA��l�h��s�����i���сj�������Ă���̂�����A�ǂ����Ă��ڗ����݂ł���B�~�̋g�쉮�́A�č�����Ƃ��Ď���������Ă��鍒���B����̂��퉮�i���g���j�͕č����B����̉�����͎ƍ����Ɣ엿���B

�@���w���������l�����͋�������āA�����B���A�т̐����o���œ��悤�Ƃ����B

�@���������̓��̖�̂����ɁA����̒ʕ���������֓�����o�����o�����A�ʼn͖��R�ɒ�������Ă��܂����B

�@��d�҂ƌ���ꂽ���J���V�c�K���q��Ɠ������̖^�͏��߂���ꂽ�B

�@�������̑������N������A���R�u�ˁA�����u�ˎ��ӁA�Q���ґ����̌���ƂȂ�A�V���̎����͂邩�ɑ傫�ȑ����ƂȂ��Ă������Ƃł��낤�B

�@�V�ۊ��̑S���̑ʼńA�V���̎����X�ɏ���A�]�˂ŋN����A���ł͑剖�����Y�̗��ƂȂ����B

�@���̑��R�n���̑ʼńA�֓�����o���̂��ߖ��R�ɏI�������A�ݕ����l�ɗ^�����e���͂��Ȃ�傫�������B

�@�V�۔��N�i�ꔪ�O���j�A�c�����̉��c�Ƃ𒆐S�ɓĔ_�Ƃ��W�܂�A�����ɍ�������K���{�s���悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���c�����q�͕B�i�Ђ��j�\��U�A���i�ӂ��܁j�܌ܕU�A�唞�O�U�A���\�ꗼ�����������ɕ����^�����B

�@�ق��ɑ���l��x�T�_���l�\�l���A���v�Z�\�Z���̋����o�������A�ɋ����Z�S�Z�\�Z�l�ɁA��l���ċ��ꕪ�����{�����B

�@�����q�͂��̂ق��ɖ�꒬���̓y�n���u�{�V���v�Ə̂��A�����҂ɍk�삳���A���̎��n����^�����i�w���p�����_�L�x�j�B

�@�������̉Ƃ��P���邩�A�x�T�҂ɂ͂킩���Ă���B���K�{�s��{�V���́A����ł������ł������B |

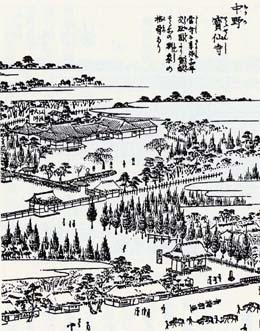

�����c���R�����������̉��c�����q�x�

�E���{�V���̔�i�c�����w�Z���j

|

�@���{�̔엿�A�����l�����̒ʒB�A����߁A����苭�����A�ǂ�������������̉����ɂ͂قlj����A�₪�ċN��ׂ����ċN��O�\�N��̌c����N�̕��B�Ꝅ�܂ŁA�_���̕s���͂����Ԃ葱���Ă����B

�@�@�\��́@���B�Ꝅ�Ɣ_���� top

�@�@�@1�@�_���a��

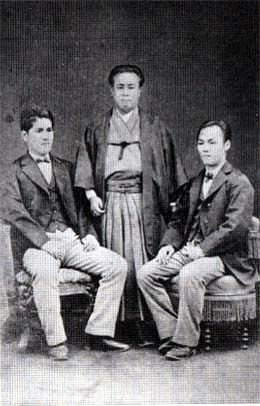

�@�ɓ��B�R�i�ɂ��܁j�ɋ����\���Ă����㊯�]�쑾�Y���q��p���́A�V�ۋ�N�i�ꔪ�O���j�A�����J�D���Y��ɗ��Ă���A���Ԃ��e�ՂłȂ����Ƃ����������m��A�ɓ����̖h���ɂ��Ė��{�Ɉӌ������o���A���{���˂̏���R��₤���߁u�_�����v�̕Ґ��Ă����Ă��B

�@����ɉÉi�Z�N�i�ꔪ�O�j�A���c�Ƀy���[�����q����ƁA�]�쑾�Y���q���́A���h�ɕ��m�̕��͂����ł͕s�\���ł���ƁA�_��������邱�Ƃ{�ɐi�����ĔF�����߂��B

�@����A�����̏��N���Ƃɋٔ������Ă������B

�@�Ꝅ�A�ʼn��p�����A���h���������s�����B

�@���l���甪�A��l�̓k�}�Őn��e�C�������Ė��Ƃɉ�����A�Ɛl��ŎE���Ƃ����ƍs���������B

�@���x�I�Ȑ��i�����g�����������\�N�i�ꔪ�j�g�D���ꂽ�B |

�B�R�㊯�]�쑾�Y���q���

���˘F�i�E�j��z���ďe�C�̒����ɓ�����

|

�@���������̎�Ŏ����ɓw�߂悤�ƁA���R�n����\�����̑g�����́A�]�쑾�Y���q��㊯���֓������ޗp�̓S�C�S���̎ؗp���肢�o���B

�@�����̑卖�i�ꔪ�ܔ��j�Ő���͑��R�ƂȂ�A���{�͌R�����v�ɒ��肵�A�u�����߁v�i�c�����E�ꔪ�Z�܁j�����B

�@�]�삪�\�z�����ĂĎO�\�]�N��A�]��x�z�n�ɂ�����u�_���旧�v���������B

�@�_���ɕ������������̂͑��t�̓����ȗ��̂��ƂŁA���{�̍��{�����h�蓮�������̂ł��������A���Ԃ͂����܂Œǂ��߂��Ă����B

�@�_���̐��́A�����S�ɂ��Ĉ�l�̊����ŁA�]��㊯�x�z�̑����S�A���ԌS�̑g�����S���\�܃����ŁA�O�S�l��I�o�����B

�@�_���̎��i�́A����l�̎q���u�g���V�ҁv�i�x�T�ҁj�Ƃ���A���̔�p�͑��l�p�i�����S�j�Ɛg���V�҂̌����Ă܂��Ȃ����ƂɂȂ����B

�@�͂��ߏ��ɓI�ł������������A���������̈ێ��Ƃ������Ƃ́A�x�T�Ҏ��g�̐g����邱�ƂɂȂ���̂ŁA���̔_�����x�ɍݕ����l�͎���ɐϋɓI�ɋ��͂��o�����B

�@�c�����̉��c�����q�́A�_���旧�ɋ��\�ܗ��Ə����O�\�������サ���B

�@�_���̒�����I�������҂�B�R�֏W�߂āA���p�A�I�����_���{�p����Ƃ����ڒ������A�w���҂Ƃ��ė{�������B

�@���̎҂����X�A���Ĕ_���ɂ��̋Z�p���������B�e�̓I�����_�̃Q�[�x���e�A����i����ҁj�̂����ŕ҂�Ɏ���h�����B�R�}�����Ԃ�A�ߋ݂̏㒅�ɃY�{���A���ɂ͒����������A�v�т̑O�ɒe�����A�O�t���̖�̂�����̂ǂ����𒅂����_���́A�ӋC�g�X�A�J�𐁂����ۂ�@���čs�i�����Ƃ����B

�@�@�@�@�@��

�@���X�̍����_���́A�킸���ȍk�n�ō����엿�̍k�쐶�������ł͂���Ă������A�₪�Ĕ엿�̂���Ȃ��K���ɂ����āA�{�\���s�Ȃ���悤�ɂȂ��Ă������B

�@�܂�������ܔN�i�ꔪ�ܔ��j�̉��l�J�`�Ő����A�����A�o����A�����̐����͐������̔���߂ɂ���ĕs�����������A���̉��i���\�������B

�@����ɂ���ĕ������Ƃ������z���J�Ԃ���A�֏o�̉��b�͐��Y�҂̔_���ɂ�����A�����҂͒����≮�����ŁA�u�c���⎅���@���A�_�ސ�̈ΐl�i������j�ɉ^�сA��ʂ̍����Ԃ��A�Q�[���悻�Ɏ��������݁A�킸���ȕĂ�Z�ʂ��Đ��{�̗����ނ��ڂ�ҁc�v�i�w���B�������Ꝅ�����x�j�ł������B

�@�c�����N�i�ꔪ�Z�܁j�A���{�͒��B������f�s����B�c����N�A�ēx�̒��B�����B����ɂ͐��_�������A���˂��~��̌��������o���҂��������B

�@�喼�����͐푈�̊g��A�������ɂ��Ă̌��R�ɔ����Q�[��\�z���āA���ʂ̕��ƕĂ�߁A�č��̗̊O�ڏo�������~�߁A�܂����l�������č��̑����������݁A����ɔ���߂��s�����B

�@�����킪�J�n�����Ɖ��֊C�������B�R�ɐ�̂��ꂽ���߁A�����A�k���Ă̗A�����Ƃ܂蕨�������̓s�[�N�ɒB�����B

�@�^�������̔N�͓V��s���B�l���ɂ͑呚���P���A�܌��ɂȂ��Ă��݂��ꂪ�~��A���炢�̋C���ŁA���A�K����Q���A�t�\���炽�Ȃ������B

�@�����ēV�ۂ̑�Q�[�̎��A�S���ŕČ܍��Ƃ��������Ԃ�ł��������A�c����N�ɂ͕S���ŕĈꍇ�����A�Ҋ��i�Ђ����j�͓قɂ��Ȃ��Ă����B

�@���̔N�㔼�������ł��e�n�ňꝄ���l�\�����N�����B

�@�Ă��Đ������Ă���s�s�̓��٘J���҂���̎肪���������B

�@�܌��ɂ͑��őʼnA�������ɍ]�˂֔���ē�����\�����A�i��h�̎����A�ĉ��A�����Ȃǂ��P���A���z�A�_�c�A�{���Ȃǂ֊g�������B

�@���ꂩ��\����A���B�A��B��тɗL�j�ȗ����]�L�̑ʼn��u�������B

�@�@�@2�@���B�Ꝅ top

�@�u�c����N�Z���\�O�����A���B�����S�㖼�I�i���݂Ȃ���j���ɁA�ǂ��̎҂���Ɋo���̂Ȃ��ҎO�A�l�l���A�����̕S���䎟�Y�A�L�ܘY��֗�����āA�������オ��A�l�X���ꂵ��ł���̂Ŕє\�i�͂�̂��A��ʌ��є\�s�j�֕č��l�����̗v���ɍs���B

�@�F�ɒm�点�ꓯ���o��l�ɘA�����Ă����悤�A�����o�Ȃ���Ό���w���Ƃ�A�Ƃ����ė����������B

�@�����œ�l���吺�ŐG��������v�i����S�~�����E�x���ƕ����B�ȉ��̕����͑�ىE�쎁���j�B

�@���邢�́u�㖼�I�����o���B�����I���얔���A�E��l�̏Z���y���N�l�ɂĈꝄ�I�N�v���c�i�����s���J�ƕ����j�Ƃ��u�����V�K�S���䎟�Y�A�L�ܘY�]�}����Č�v�@�i�㖼�I���E���c�ƕ����j�Ƃ������āA��d�҂͕����ɂ���ĈႢ������B

�@�ނ��E�����I���S���\�l���܂�́A�k�}��g�݁u�얳����ɕ��v�Ə���������Ɓu���ϐ����i��Ȃ����j���R�v�Ƒ��M�ŏ���������擪�ɁA�є\��ڎw�����B

�r�����|�����ʂ���Q�����A�����ĎO�S�l���炢���W�܂����i�x���ƕ����j�B |

�_���͒|���Ɣ_���Ƃ���

|

�@�R�܂��R�̊Ԃ��͂邩��\�L����̔є\��ڎw�������I�̈Ꝅ���́A�r�����������߂ĉ��l���㒼�|�i���є\�s�j�̕��։���āu�є\�h������ʼnɍs���l�X�o�ł�v�ƍÑ����A�����������i�����́j�։��l�����W�߂đ����ܕS�l���炢�ɂȂ����B

�@���̖�̂����є\�͌��ɐ����������B�����͌܁`�Z�A�[���i��S�\�`�S���\�j�قǂ̉͌��ł��邪�A�R���̂��ڒn�ɂȂ��Ă��āA�ڂƕ@�̐�ɂ���є\�h���猩�ʂ��̗����Ȃ��i�D�̏�ł������B

�@��̖�����̂�҂��ĕč������������q���ɉ��������A���L�̍�����v�������B

�@��A������蔪����\����܂Ől�����̂��ߌ��ĕS���ɂ��܍��A�Ҋ��S���ɂ��ꏡ�Ŕ��邱�ƁB

�@�@�@�w�؋��ؕ���Ԃ��A����͏Ă��̂Ă邱�ƁB

�Ȃǂ��|�����������A����������������Ȃ��̂őʼnB

�@���ɖ���ŕč����̍䉮���E�q��A����������č����̒��������q�A�������q�̎O����ʼn��B���ɒ|���A���q���A��������ڎw���B�|���֊|�������ƁA�v���ʂ荢���҂֎{���i���K�j�Ƃɂ���сA���𑽗ʂɏo�����̂őʼn����A�����ň��ݐH������B

�@�ʼnɂ̓��[��������A�ڕW�Ƃ���Ƃ֍s���āA�����Ȃ�ʼn̂ł͂Ȃ��A�܂���\�҂����Ƃ֊|�������B

�@�v�����ڂ��̂߂ΑʼnȂ��B�܂��ʼn��u�̊Ԃł��S�������߂Č��炳�����B

�@���̂���̈Ꝅ�͋K�͂����͂��g�債�A�������Ꝅ�ƌĂꂽ�B

�@�������͐��Ȃ炵�Ă���A�l�̕x����ʂɊҌ����A�ϓ���������̂��ړI�Ă��邩��A����ȏ�ߓx�̍s�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���Ȃ킿�u�k�}�͎w�肵���ȊO�̉Ƃւ͂����������Q��^���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u�l�g�ɏ�������Q�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u���K���i�����j�ߎ�肨�̂�̂��̂Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u���͂ǂ̂悤�ȏꍇ�ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u�����i���A�S�C�A���j�͎����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�_���i���A�L�A���Ȃǁj���g�p����v�Ƃ��A�ϗ��I�s���ɂ���Ĉ�ʂ̋������ĂяW�߂��B

�@�܂��s�����g�傳���邽�ߐl���̕⋋�ɓw�߂��B

�@���̕��@�́A�ʼnɓ��鑺�̖���Ɍ����Đl�����o�����āA���̑ʼnɋ��͂����A���̑��̖���ɂ܂��l�����W�߂�����ƁA�ʼn̍ς��̐l���͋A������B

�@�Ƃ����悤�Ɏ��X�ƌ�ւ����A�ʼnl���������Ȃ��悤�ɂ����B

�@�є\���I���Đ���������B

�@�r�X�W�܂��Ă����_���������A����֒��������i�ߑO�\�ꎞ�j�ɂ͓��l�ɂӂ���オ���Ă����B

�@�ŏ��Ɂu������v�i�V�ۂ̓\���ɂ����w�����ꂽ���J���ƁB���l�ɐ����̎x�X�����j���ŏP���B

�@���J���Ƃ̋L�^�ɂ�

�@�u���悻���l�قǂ̎ғ����ɂ܂���A���������̂悤�Ȋ����������āA���A�ԁA���A�̐F�Ȃǂ̏������|�̐�ɂ�������A�߂��߂����炵�ؖȂ̔����A�������������A���A�S�C�����������āc�v

�@�u�ƍ������U���̏�ʼnA����̋V�͎��։�������A�������킹�����Z�ډ��\��{�A����������̗ւ�ł��萶���c�炸�������A�y������Ƃ����������Ђ��߂��蓊�����킳��嗐�\�ɉ��v�Ƃ���B

�@�ق��ɐ�c�ΉE�q���i������j�A�����Y�i����j�A�����q�i�����j�A�R�����̎l����ʼnA�\�l�����߂����{���͐�������Ƃɏ���ɐi�B

�@����ł͈��g���P���q�i�V�ۂ̓\���ɖ��w�����ꂽ�Ɓj���͂��ߍ��������A�����i���l�������l���j�ꌬ�A�����A�����i���܂��j���A�����i���l�������j�������킹�ď\�܌��̉Ƃ���l�ł킸���Z���ԂقǂőʼnƂ��������Ă������B

�@�����ňꝄ���͎O��ɕ����B�@����͖��E�i��Ȃ����ځA���v���Ďs�j����c���i���Ȃ��j�������B

�@����͈����i�Ђ��܂��A��ʌ��u�؎s�j�������B

�@����͓��Ԑ�Ŗ�𖾂����ď\�ܓ�����i��ʌ���ˎs�j�������B

�@�܂��ʂ̖��I������͍L�����i��ʌ����Ԏs�j����є\�֖߂�A�ꕔ�͎����̑��A��A�啔���͍��{�i���Ԏs�j�֍s���A����������̂ڂ菬�J�c�A�J���т��o�Đ~�֓������B

�@�܂����I���Ƃ͕ʂɁA�㐬�ؑ��ł̂낵���������ʓ����́A���㓻���z���A���ō��_�����K���A�������V���i�j�A���������i�����E�����j����r���A�~�₩��~�h�֓����Đ擮���ƍ�������B���͏\�ܓ����b���i�ߌ�\���j�B

�@�~�h�ł͏㒬�̋g�쉮���܂��P���B�̂������`���ɂ��ƁA�g�쉮�͕��ŏ�����ꂽ�����������ŁA�Ƌ�ށA�����蓹��͎U�����A�ĕU�͂قƂ�ǔj���A�\�̒ʂ�͕Ăł܂����ɖ��܂����Ƃ����B |

|

�@�g�쉮�̂��Ƃ͖L�����i�j�A�O�D���i�����j�A�鉮��ʼn��B

�@�����ł܂��Ꝅ���͓��ɕ����B

�@���i�ݐV�����甠������A�����i�ӂ����j�A�F��A�q�����甪���q�֍s�����Ƃ������B

�@��������͏㐬�ؑ����炨��Ă����ʓ����ƍ������đ������n��A��x������t�^�[�����ē��e�a�c�A���������̑��X��������āA�\�Z�����b���i�ߑO���j�ɑ�v���i���̏o���j�ɓ���A�����Ŏ������P������A�H���i�͂ԁj�͌��i���̏o���j�ʼnH���`�������o���̎�H���Ƃ��ċx�e��A�z���L�łƂ��̐��������āA�����O��l�̑啔���ƂȂ��Čܓ��s����ڎw�����B

�@���I��������x��ď\�ܓ��A�I�N�����R���i���j���̍���S����i�����́j���̌�쐨�́A�k�サ�č�ʖk���A�Q�n�����ʂ̑ʼn̒[��������B

�@���i��肢�j�A��{�A�����A�F�J���ʂցB

�@�������Ă킸���O���Ԃ̂����ɕ��B�A��B��~���A�����ׂ����͂Ɠ������ŁA�呛�����܂��N�������̂ł������B

�@���ɐ~�X�����ʼn̕���̈�ɂȂ����B

�@�Z���\�ܓ��~�h���P���ē�ɕ��ꂽ���̈���́A�~�X���𓌂Ɍ������A�V�����̖ȉ����\�Y�A�c���d���q���P���A���J���V�c�ł͐����핺���i�����E�V�ۂ̓\���ł��w�肳�ꂽ�j���P�����̂���̏\���B

�@�\�Z���ߑO�ꎞ�ɂ͔�������ɗ��āA�������呺�R��Y��ɉ�����B

�@�����Řa�k�ƂȂ�H�����Ƃ�B���ꂩ��~�X�������Ƃɓ������X����쉺����B

�@�\�Z���閾���A�������c���d���q�i�����j���P���A�F��Řa�k�ɂȂ����ΐ�Ŏ�H���A�q�����甪���q�Ɍ��������ƒz�n�i�����s�j�̓n���ɏo�����́A�l�����悻�O��l�ɂȂ��Ă����B

�@���̎��A�Ί݂̓���h�ɗ��Ă����㊯�]�쑾�Y���q��̎蕍���R�����Y�̂Ђ����锪���q�_�����A��ؖ�_�����i�~�j�A����_�����S�l�̂ق��ɁA���R�̖��߉��ɏW�߂�ꂽ�l���܁A�Z�S�l�ɓS�C�˂���A�Ꝅ���͌��ނ��ꂽ�B

�@�u�_���͈Ꝅ���Ƒ��������牓���Ȃ��ʼnv�Ƃ������߂��o�Ă����B

�@��S���\�N�ԁA���Ƃ��Ꝅ�Ƃ����ǂ����{����u�ʼnv�Ƃ������߂͂���܂ŏo���ꂽ���Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B

�@�Ꝅ���̎��ҏ\��l�A�߂���ꂽ�ҎO�\��l���o���A�k�}�͎l�U�����B

�@�������ʼn�A�O��ɕ��ꂽ���̈���S���\�l�́A�c���Ɍ������ׂ��r�����E�ɗ��āA���쎵�Y���q���i�E�{�Ɓj�A����̕��Ǝ����Y�@�i�엿���j���P�������A��J���~���Ă����B

�@�\�ܓ��[���A�c�����ɗ��Ă����㊯�]��z���̒���[�ܘY�A�c�ߑ��~�̓�l�́A�����܂��i�����j�c���_��������ѐl����A��A���E�ɂ������A�Ꝅ���U�������B

�@���̂��߈Ꝅ���������l�A�蕉���͐��m�ꂸ�A�J�̒��������ꂩ�ɓ�������A�����͒������ꂽ�i����a�s�E����ƕ����j�B

�@�e���̈Ꝅ���͎��X�ɒ�������Ă������B

�@�~�ŕʂ�A��x�A�g��A�~���J�����z���ܓ��s������������́A�ܓ��s��ꖼ��̌Ăт����ŁA�l����S�l�\�ܐl�Ɣ_����l�A�S�C�����ғ�\�l�A�|�������ҌܕS�l���ҋ@���āA�ߑO���ғ��������ė���ɂȂ�A�_�����͓S�C�����������B

�@�Ԍ�A�Ꝅ���͎��ғ�l�A�����߂��\�O�l���o���Ďl�U�����B |

���E�E����ƂɎc��ʼn̐n����

|

�@��ʌ����ʂ����������ꂼ��̈Ꝅ�����A�_���A�˕��̎�Œ������ꂽ�B

�@�����Ɍ�����������͐�z�։����A��z�ˎm�̓S�C�ŋ쐋���ꂽ�B

�@��쐨�̂ق��́A���킩�獂���i�Q�n���j�Ɍ�����������͊�@�ŁA��������F�J�Ɍ�����������͋{�@�ŁA��B�����R���璁�����ʂɌ�����������͖��q�ŁA���ꂼ��U������Ĕs�������B

�@�@�@3�@�킢����Ł@���̈� top

�@�Ꝅ�����߂���ꂽ�ҕS�\��l�B���̂��������S���O�\��l�ň�ԑ����A���ɗΖ�S�i��ʁj�O�\��l�A���ʌS�i��ʁj��\�Z�l�A�����S�i��ʁj�\�O�l���X�B

�@�E�Ƃ͕s���̎O�\��l�������ĕS���Z�\�Z�l�A���ُ\��l�A���j�E���g���\�Z�l�A��H����̐E�l�ܐl�A�ؔғ�l�A�؉Ɛl�\�Z�l���X�A��ڗđR�n���w�ł������B

�@����Ƃ��\���Ƃ�������Ꝅ�̎Q���҂̑���́A���̂����̂����ꂩ�̐E�Ƃł������낤�B

�@�Ȃ��Ꝅ���N�������\�\�B

�@���V��ɂ��Q�[�̂��ߕĂ�����Ȃ��Ȃ�\�������B

�@�Ă��Đ������Ă�����٘J���҂��^����ɂ���������Ԃ����B

�@�������Ă�����Ȃ��Ēl�i�������Ȃ��������ł͂Ȃ��B

�@���{�̎�̉��ɂ��喼�����̎v�f�����A�̊O�ڏo�����~�߁A���l�����̔���߂Ȃǂ��������B�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���鏊�ɂ͂���̂��B

�@�������z���鐔���O�i�c����N�Z�������j�A��z�鉺���Ŏ��ӂ̑�H�E�l���ĉ���������v�����ĕX��_�ЂɏW�܂������A���Ԃ��d��������z�˂́A�˕Đ�U������������o�����i�w��z�˓��L�x�j�B

�@�Ȃ��̂Ȃ���߂������A���͂���͂ʼnB�������Ă���͉̂䖝�ł��Ȃ��B����������̈�ƂȂ��Ă���B

�@���ꂩ�������B�u��A���̎���҂����@���v�Ƃ����悤�ɁA�Ꝅ���̓`�d�̑��x�͑����A�_���̊ԂňꝄ�ɂ��Ĉُ�ȊS�ƔM�C������B

�@����܂ŋN�����e�n�̈Ꝅ�̉\�́A���̂����������Ō�������ցA�����瑫�֓d�g�̂悤�Ɋg�����Ă������B

�@���̔N�A�㔼�������ňꝄ�̐��l�\���B���̂��т��ƂɖL�x�ȏ��Ɠ`�B�̒��ŁA�����������u���ꂽ��̈ӎ��ƁA�����ӗ~���h������Ă������ł��낤�B

�@�O�\�N�O�̓V�۔��N�i�ꔪ�O���j���ŗ����N�������剖�����Y�̞������A���{�̌��������������ɂ�������炸�A�u�������v�̎ʖ{�ƂȂ��đS���ɗ��z���Ă������B

�@�u��S�l�A�\�N�����̊ԁA�ǁX�ソ��ҁA過��i���j�ƂāA��������ɁA��̐����Ɍg�l���A�d�G�����ɁA����ƂāA���Ⴂ�����A��l�Ƃ�삵��H�v�����i�̂݁j�ɒq�p���^�炵�A���̕��m�s���̖��S�����ɉߕ��̗p���\�t�A�����N�v�����̐r������ޏ�A�ǁX���p������́A�l�C����������v�B

�@�]�˂���т��̎��ӂ̑����̎҂��A�Ђ����ɂ��̞�����ǂ݂��������ł��낤�B

�@�Ꝅ�͋N��ׂ����ċN�����̂ł���B

�@�@�@�@�@��

�@���̂���̈Ꝅ�͋��ʂ̌^��ł���B

�@�Ꝅ�̂����A�S���͏�����납��킫�܂��Ă������Ƃ��A�������������R�ƍs��ꂽ�B

�@�N�������̑��ɂ͑ʼn������Ȃ��B�ב��̑ʼn��ςނƎ����̑��ֈ��グ�Ă���B

�@�����̑��̋����Ƃ͂�����荇�������邵�A�l����N���B����Ɍ��m��ł͂����߂܂��Ă��܂��Ƃ�����_������B

�@���E���œc���_�����ɂ���ĕ߂���ꂽ�Ꝅ�̊�Ԃ�́A�a�����A���A�������A�{�����A�H�Ñ��A�v�Đ쑺���A�אڂ�����ӂ̑��̎҂���ŁA���̖��E�̑����͈�l�����Ȃ������i�u���E�������Ꝅ�������v�A�c���Y�j�B

�@���_���i�����s�j�̒���v��Y�i�ȉ��j���ʼn�鎞�A�u���_���l�傢�ɓ{��H���B����F�{�̐l�̈ē��Ȃ�Ƃ��Ӂv�B���̑��̕����ɂ��u�ʑ̕s���ҋ��v�u�����̎҂Ƃ����m�炸�\���҂ǂ��ł��v�Ə����Ă���B

�@��������̒��Ō������ꂽ�A�ʼn�p��ł��������낤�B

�@�@�@�@�@��

�@�Ꝅ�̃��[���͑�̓����悤�ɍs��ꂽ���A��ʖk���A�Q�n���ʂ���������쐨�ƁA�����S�Ɋg���������I���Ƃ́A�ʼn������X����āA���̓y�n�����o�Ă���B

�@�V���A�V�ۂ̂���ƈ���āA�ʼn̑ΏۂɐV�����o�ꂵ���̂��w���l�����l�x�ł��邪�A����͍�ʁA�Q�n�Ȃǂ̐����A�D�����Y�n�тɑ����B

�@�����̎����قƂ�lj��l�֔������āA�@�D��ɍׁX�Ǝ����Ă����_���͎��Ə�ԂɊד����Ă����B

�@�u���W���킵�l�̎�ӁA���ɍ������݂��O�������V���l�v�@�i����S�j

�@�u���l�����Ȃւ̎ґ��������������v�@�i�Y��S�j

�@�u���l�����l�͑召�ɕs���i�����炸�j�A�{�s�ɕs���i������炸�j��̒u�i���Ă����������j�ʼn�R�v�i�����S�j

�@��Ƃł����Ă�����ł���̂őʼnB

�@�����������Ȃ�ʼnB�{�s���Ă��ʼnB

�@�Ƃ����悤�ɉ��l�����l�ւ́A�����������݂������Ă���B

�@����ɑ������S�́A����̑ʼn͐���̈ꌬ�����B���k�ɂ���đʼn�Ȃ���������������B

�@���������͂葞���݂̑Ώۂ͍����������B�Â��Ď����A�����̏��ɂȂ��Ă���B

�@�~�h�̋g�쉮�i�ĉ��E�����j�͓V���ł���A�V�ۂ̎������w������A�܂�������P��ꂽ�B

�@�Ă͊X���̏�ɐ^�����ɂ܂���A�u��˂̒��֕��𓊂�������������\����v�ƁA�����������Ă���B

�@���̖R�������̒n���ŁA��˂֑ʼn�������̂͂悭�悭�̑����݂ł���B

�@�@�@�@�@��

�@������A���B�{���h�Ŏ撲�ׂ�ꂽ���L�̎҂���d�҂Ƃ��Ė��炩�ɂ��ꂽ�B

�@�@�@�u�@�����O���{���h��荷���V��

�@�@��A���B�㖼�I���S���@�䎟�Y�@�@�l�\���

�@�@��A���B�㖼�I���S���@�L�ܘY�@�@�l�\�l��

�@�@�O�A����������S���@�e�V���������q�@�O�\����

�@�@�l�A�������@�S���@�앺�q�@�@�l�\����

�@�@�܁A���������ؑ��g���@�y�ܘY�������q��@�\����

�@�@�Z�A��������]�����h�@�����Y�@�@�@�l�\��

�@�@�E�̒ʂ荷�䑗��ɑ�����

�@�@�@�@�Ё@�����\�l���i�c����N�j�@�@�@�@�v |

�@�[����������I���䎟�Y�A�L�ܘY�Ƃ��̑��k����ɂȂ����ƌ����鉺���ؑ��y�ܘY��́A�����ɂ͔_���ł��邪�A��H�A�����A�n���i���낤�j�Ƃ����E�l�ł���B

�@�ӂ��_���ƐE�l�͊K�w���Ⴄ�������̏���Ⴄ�A�E�l�͓y�������������A���̒��ŕ��オ�������݂ł���B

�@�����������̎R���́A�����̔_�����_�ԉ҂����s�Ȃ��Ă���A�E�l�A���ق������˂��҂����������B

�@��䑺�i�~�s�j�̕������́u�����ג��v�ɂ́A�����O�l�A�ؔ҈�l�A��H��l�A��������l�A������l�A�[�i���܁j�l�l�Ȃǔ_�ԓn���\��l�Ƃ���B

�@�����A�R�̎R�[�����I�����A�����炭����ȍ\���ł������낤�B��H�����������オ�������݂ł͂Ȃ��B

�@��B����㖼�I�̔_�Ƃ̗{�q�ƂȂ����䎟�Y�B

�@����ꂽ���̏C���ɑ����瑺�֓n������Ă����L�ܘY�B

�@�n��n���œ��{���܂ōs�����Ƃ������������̑y�ܘY�B

�@�ނ�͎d����ʂ��čL�����Ԃ�����@��Ɍb�܂�Ă����B

�@���ŐM�]�����������Ƃ����B

�@�Ꝅ�̌v������Ă��̂͌܌��\�ܓ��A���ꂩ��ꃕ�������āA�e�n�̈Ꝅ�̏������ƂɁA�Ȗ��ȍ\�z����������̂ł��낤�B

�@���I�J����R��������\����i�Â炨��j�Ɏ֍s���A��\�L����̔є\�܂ŁA�C�܂���Ȗ\���̐����������ł��铹�̂�ł͂Ȃ��B

�@���ł��l�e���قƂ�ǂȂ��A�┙�ƌǓƂ�������铹�ł���B

�@�������镨���̑�ɁA���{�͔엿�A�G���A���̒l�i����������ꂸ�A�t�ɑ�H�A�M�A�ؔҁA�������A�����A�����A�U���Ȃǂ̒Ꮚ���J���҂̎�ԑ�������邱�Ƃ�ʒB�����i�~�E�g��ƕ����E���J�쐳���j�B

�@����A���̖��{�����Ꝅ�̒��{�l�ł���B

�@�䎟�Y�͎��߁B�L�ܘY�A�y�ܘY�A�Ƃ��ɉ����B

�@�������N�\����\���䎟�Y�͘S�������B�߂�ꂽ�҂̒��Łu�S���v���啪�����B�i���E�ܓ��s�ŕ߂�ꂽ�㒷���A���e�a�c�A�������A��ؖ�l�����̈Ꝅ�Q���ғ�\�l�l�̂����A�������Ɏ��l�S�������j

�@�����Ȏ҂����������Z���Ԃɑ������܂ɘS�̒��Ŏ��ʂ킯���Ȃ��B����̂����܂�������Ă���B

�@�@�@4�@�킢����Ł@���̓� top

�@�Ꝅ������ł݂āA���܂œ����Ă����l�X�Ȗ������I�悵���B

�@��S���\�N���{�̂��Ƃő�����������A����Ƃ��������ł͈��ׂł͂Ȃ��Ȃ����B

�@�����̖��[�@�\�ŁA�㊯����̂��B����`���A�������]�����Ă�������͂悩�����B

�@�����ɂȂ�Ƒ����i���ɏ��O�S���j�̕s���s�����T�ς��Ă��Ă��āA�����肪���ږ���ɂ͂˂������Ă���B

�@��������̖��呺�R�꒼�́A�Ꝅ�����P�������A�����Ì����ĈꝄ���Ɏ�H���o���Ď��Ȃ������A���̂��Ɛi�R���Ă����_�����ɋ��͂��A���{�����ꖇ�̖J���ɂ��₩���Ă���B

�@���̖��������ňꝄ�̎Q���҂�����ɒʕ��肵�Ȃ���A������A�߂܂��������̎҂̌��Y�V����o�����肵�Ă���B

�@���݂ɂȂ��Ă��낽���A���̏ꂵ�̂��ɉ��Ƃ����蔲���悤�Ƃ��Ă����B

�@�c������ꖼ�剺�c�����q�́A�]��㊯�̐M���������A���n����̍��_�Ō�����������Ă���̂ŁA�Ꝅ�ɐ^����ɂ˂���闧��ɂ������B

�@���̂��ߍ����҂Ɏ{��������A�{�V��������肵�Ėh�������B

�@����Œn�����։��_����Ƃ�A����ł͓S�C�Ȃǖ��{�Ɍ��サ����A�_���̈琬�ɗ͂���ꂽ�肵�Ă���B

�@�Ꝅ��A�㊯�����͂�J���Ƃ��ċ�ꖇ������ꂽ�B���������������߂ɁA��ɍI�݂ɗ����Â��������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����ɂƂ��Ă��A�ꂵ�������ɂ�������ƂȂ��Ă����B

�@����ɂ��Ă��A�Ꝅ�����A����ɎQ�����Ȃ��_���������A�����������A�����炭���Q�����ł��낤�_�����̂����₩�Ȑ퓬�Ԃ�\�\�B

�@���i��肢�A��ʁj�������i�����Â��A�Q�n�j�ɓ������Ꝅ���ƁA��@������ׂ�Ŗ��{�R�Ƃ���������A���{�R�́u�����������͂ꂩ�ւ��܂ɂ���ꂽ�邠�葽�͂̎҂ɂ��ł��Аh���ڂ݂��鐶�߂�ꂽ�邤���Ƃ�ꂽ������܂�����v�Ƃ����Ă����炭�ł��������A���낤���ĈꝄ������艟�������Ƃ����B

�@������{���ʼn������A�����Ꝅ�ɏP���Ă��āA������ʂ�͂��̔˕��R���A�Ꝅ��}���鎩�M���Ȃ��A���O�c�Ƃ������ɓ�A�O���ؗ����ĈꝄ�̎��܂�̂�҂��Ƃ����B�u�����������Â��ĕ��m���Ď�ɂȂ����v�ƒ����̈�҂��ߕ������B

�@����ɔ�ׂĔ_�����̊���͖ڂɂ��N�₩�ł������B�����q�A����h��ڎw�����Ꝅ�����A�]��㊯����t���R�̎w�����锪���q�_�����A����_�����A��ؖ�_�������z�n�͌��ɂ��₭�o�����A�O��l�̈Ꝅ�����}���āA�킸�����\�l�Ƃ��������ł��������A�e���g�Ƒѓ��g�̓�i�U���ŁA�Ꝅ���𑍂����ꂳ�����B

�@�ܓ��s�_�����́A�ܓ��s�Ɍ����Ă���Ꝅ�������ށB�c���_�����́A�c����ڎw�����Ꝅ������E���Ō��ށB

�@�_���Ɣ_�����m�̐킢�ł��������A�����u�_�v�ł��S���َ��̂��̂ł������B

�@�_���͂ߋ݂̏㒅�ɃY�{���A���������A��R�}�ɍŐV���̃Q�[�x���e�Ƃ����i�D�悳�B

�@�قƂ�ǂ�����l�w�̎q��ŁA���ϔN���\�܍��i���~�g���_�����̗�j�B

�@����ɔ�ׂĈꝄ������i�ނ���j���Ɋ��A���i�����j�A�L�i����j�A�_�Ȃǂ�U�肩���������ю����̑������N�j�����i���ϔN��O�\��j�B

�@�p���������܂�ňႦ�A�o�g���܂�ňႤ�B��w�_���Ɖ��w�_���B�_���ƈꝄ�̑Ώۂɂ��ꂽ�x�T�҂����Ƃ͓���̊K�w�ł���B

�@�_�����ݕ��o�ς̔g�ɂ̂܂�Ă��A���Q�W���S���������ċ������Ă����َ��̔_�����A���̈Ꝅ�ŗ��j��͂��߂Ă͂����蕪����đΌ����邱�ƂɂȂ����B

�@���̓����炱�́u��̔_���v�͑�����邱�ƂȂ��A���ꂼ��ʂ̓��ցA�ʂ̊K���ւƕ��ݎn�߂邱�ƂɂȂ�B

�@�Ђ�n��K���A���{�ƊK���ցB�Ђ⏬��l�A�v�����^���A�[�g�ւƁB

174�i�j

�@�@�\�O�́@�Бq���� top

|

�ŐЕ�҂ɂ�����m�ˎ���u�����Ƃɂ��Ă̑������ʒB

�@�@�@1�@���i�i�����j����

�@��C�푈�Ɏn�܂�A���R�Ɗ��R�̐킢�̒��ŁA���킽�������N���߂����B

�@���B�Ꝅ���N�������X�N�A�����Ɖ������ꂽ�B |

|

�@��������N�ꌎ�ɂ͑��X�ɎF���y�삪�ŐЕ�҂��A�ېV�̒[������B

�@�n���s���Ƃ��čŏ��ɍs��ꂽ���v�́A���̂ł��������Ɍ����u���ꂽ�B

�@�������ӂɂ͏����i�������j���A�i�쌧�A��{���A�B�R�i�ɂ��܁j���Ȃǂ��ł����B

�@���������͋��x�z�n�̂܂p�������߁A�e���̋��E�͕��G�ɓ��荬���Ă����B

�@�~�X����Ō���ƁA��̐V�h�E����E�����E���n�E�ےJ�E�c���E�����̒��Ԃ܂ł��i�쌧�A�����̒��Ԃ���~������܂ł��B�R���ƂȂ��Ă���B

�@���m���́A�B�R���͋��㊯�]�쑾�Y���q��A�i�쌧�͍���ˎm�̌É͈ꕽ���V�����C�����ꂽ�B

�@�i�쌧���͓��{���l���̋��喼���}���@���p����ꂽ�B

�@������N���������瑱��������ɂ��Q�[�̂��߁A�_���͍r�p���Ă����B

�@�e���͌����̎x���l���̂��߁A�~���i���イ����A�Q�[�j������������Ă邱�Ƃ��}���ƂȂ����B

�@�������́u�Ж@�v�Ƃ���������āA�L�u�҂����Č��������A�����҂ɂ́u�`�l�v�Ə̂��Ċ��}����A�Ƃ������@���Ƃ����B

�@�B�R���͐V������������Ă��A�������ォ�瑱�����u�`�q���x�v�P������j���Ƃ����B

�@�i�쌧�m���É�ꕽ�́u�Бq���x�v���������Ă��B

�@�����̕��@�́A�����ܐΈȏ�̎҂͈�ɂ��ē��i2���j�A�ܐΈȉ��̎҂͈�˓���l���A�O���A�ꏡ�A�܍��̎l�i�K�ɕ����ċ��o����B

�@���o�̍ۂ͉ݕ��Ɋ��Z���Ă��̋������ɏ�[����B

�@���͂��̋��ĕĂ��w�����A�Ă������Ǘ�����A����̎��ɕ��o���ċ~�ςɏ[�Ă�A�Ƃ������̂ł������B

�@���r�����͋������ォ�炠��A���ɕ�����V�c�ɂ́A��蕽�E�q��̗{�������x�������āA�V�c�̋~�ςɑ傢�ɖ𗧂����Ⴊ����B

�@����������͑��ŎG�������đ����Ǘ��A�^�p�������A�i�쌧�̎Бq���x�́A�����Ĕ[�߂Č����Ǘ�����Ƃ����_�ɑ傫�ȈႢ���������B

�@����ɖ�����N�͋���ł����āA����̋��r�ɔ����Ĕ[�߂�Ƃ����̂͂��������A����́u���Łv�ł͂Ȃ����A�Ƃ�����ۂ�_���ɗ^�����B

�@���̐��x���āA�܂����̂̂낵���������̂́A������V�c�\�O�����̔_���ł������B������V�c���\���̂����A�\�܃������i�쌧�ɓ����Ă����B

�@���̂����~�X���A�ܓ��s�X�������ɏ\�O�������܂Ƃ܂��Ă���B�\�O�����̐V�c���́A�c�����i�c���s�j�A��ےJ�V�c�i�ےJ�s�j�A�֑O�V�c�i������s�j�A����E�֖�V�c�i������s�j�A��E����c�E�쒆�V�c�^�E�q��g�E���P�E�q��g�i�����s�j�A�쒆�V�c�Z���q��g�E�ˑq�E�����V�c�i�������s�j�A���E�V�c�i���v���Ďs�j�ł���B

�@�����̒n��́A���I���≺���ؑ��̂悤�ɁA��ׂȔ_�ԉҐl�������R���ƈ���āA���������I�Ȕ_�Ƃ����Ɉˑ����Ă���҂��啔���������B

�@�c�����������āA���ɂ͎傾�������_���엿�������Ȃ��B�������\���炸�̒��_�N���X�ł���B

�@���B�Ꝅ���N�����n��̂悤�ȋɒ[�ȕn�x�̍��͂Ȃ������B

�@���̒n��̔_���́A�u�앨�\�\�����唞�������B�哤�������ؑ卪�����c�c�d�t�\��v�Ƃ����ׁX�Ƃ��������𑗂��Ă����B

�@�V�c�Ƃ������R�ŁA�N�v�͌Ñ�����`�O���Ⴂ�A���ʑҋ����Ă����B

�@���ꂾ���ɕi�쌧�̌Ñ��A�V�c��킸�ꗥ�̑��ō�́A�V�c�_���ɑ傫�ȏՌ���^�����B

�@�\�O�����̔_���́u�V�c�͎��n�������A�ܐΈȏ�̎҂ł��Ñ��̓���炢�̎҂Ɠ����ŁA���̂��ߍ]�ˎ���͌Ñ������Ⴂ�N�v���ɂ��Ă�����Ă����B

�@�����i�쌧�͌Ñ����V�c�������Ɉ����͔̂[���ł��Ȃ��v�Ǝ咣�����B

�@�u�����ɕғ����ꂽ���\�����̕�����V�c�ɂ͑��ł��Ȃ��A�i�쌧�ɓ������V�c���������ł̓����v�Ƃ�����Q�ӎ�����ɂ������B

�@�\�O�����͑��k�̌��ʁA�����V�c�����Ƃ��ĕi�쌧�����֎Бq�ϗ��͍���̎|�A�V�肵�悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���̘b���Č����́A�������Ɋ��_���r�Ƃ�����l��c�����֔h�������B

�@�ނ͏\�O��������l�S����c�����ɏW�߁A�ŏ��̋K��ʂ�[�߂�悤�����n�����B

�@����l�����͂��̂܂ܑ��A���Ă͏��O�S���ɂ܂��������̂ŁA�ǂ����Ă��Ñ��ƐV�c�����͋�ʂ��ĖႢ�����ƍ��肵�A�u�ܐΈȏ�̎҂͍��܂Œʂ�ł��������A�ܐΈȉ��̎҂͑S���Ə��ɂ��Ă������������v�Ƃ����Ë��Ă�����B

�@�r�͎~�ނȂ����ӂ����B

�@�������A���̑Ë��Ă������m���É�ꕽ�͌��{���āA�r���d�i���сj�ɂ����B

�@����A���A��������l���炱�̑Ë��Ă������O�S���������A�S�ʓI�ɔ������B

�@�u�V�c�݂͂ȖƏ��v�łȂ������A�Ə���Ȃ������B

�@�\�\�����A�����Ƃ�������l���c���֗����B

�@�c�����́A���Ԃ������ɂȂ肻�����Ƃ݂ĂƂ�ƁA�킪���̊댯�������A���̒V��^������E�ނ����B

�@�c������X���剺�c�����q�́A����܂ł����{�ɐM�p�����A�n���_���ɉ��_����Ƃ�A�������̓�ւ�˔j���Ă��������ƂŁA���̌��ł�����Ăɗ����Ƃ��D�܂Ȃ������B

�@�c�������E�ނ��āA���S�ɐV�c�����ƂȂ����B�T���ȓc�������n�����V�c�ɂ܂���āA�Ɣ[�^������̂͒����悷����Ǝv���Ă����V�c�́A�������Ă���ŐV�c���m�̌�����[�߂Ă������B

�@�������A����������Ȃ��̂͌����瓯���ŁA�i�쌧���l�S�\�ꃕ���̂����A�\���̌��������Ă����̂ł́A���̎l�S�����ւ̂��߂������Ȃ��B

�@�\�\�����c�����ɗ��������ƐV�c����l�̖ⓚ�́A

�@�����u���Ƃ��V�c���p���Ɖ����Ă��A���̕��j���Ȃ���킯�ɂ͂����ʁB

�@�V�c�͓�a�����Ƃ������A�����Ƃ����̂͊��i����j�ň͂�����i�ނ���j��钅�ɗp���A�y�ԂɏZ�ނ��Ƃ������̂��v�B

�@����l�u���̒ʂ�A���̂悤�Ȑ��������Ă���҂͐V�c�ɂ������܂��B���̂悤�ȉƂ������Ă��A�e�ނ�ߗׂ̖ؕ�������Ă���҂����܂��v�B

�@�����͂���ł����d�ȑԓx���Ђ邪�������A���̕��j�����O�̎҂ɐ\���`����A�ƌ������������B

�@�\��\����B�쒆�V�c�����E�q��̔����ŁA���O�S����\�������A�V�菑���������߂��ق��ɁA�c�菑���쐬�����B

�@�u�Бq�ϗ��Ə��ɂȂ�܂ʼn��x�ł��V��^���𑱂���B

�@�V�蒆�ǂ̂悤�Ȑ��s�ɂȂ낤�Ƃ��S�ς肵����A����ȍs�����Ƃ�Ȃ����Ɓv���Ƃ肩�킵���B

�@��\�l���A�������́A�֑O�V�c���咉���q��A��ےJ�V�c����ɍ��q��A�쒆�V�c����㗝�A���q�����Ƒg�������q�̎l�l�ɏo���𖽂����B

�@���m���炪�o�Ȃ��Ďl�l������������A�ނ�͏��m���Ȃ������B

�@�����Œ����q��A�ɍ��q��̓�l���u�h�a�v�i��ǂ�������A�ċցj�ɂ��A�����A�����q�̓�l�͏��O�S���ɓ`�B�����邽�߁A��������A���������B

�@�����A�����q�̋A���ŁA���̑ԓx�Ɛ��ق�m�����_�������͂��ɓ{�肪�������A����l����Ă̒V��Ƃ�����i�ł͎�ʂ邢�A�\���S���ŕi�쌧�֍s���A���i���悤�Ƃ������ƂɌ��ߍ������B

�@�N�̕锗�閾����N�\��\�������Z���i�Z���j�A�c�������������i�͂�����ہA�c���s�쒬�܁j�ɓ�A�O�����ٓ̕��������A���}�������_���S�����W�������B

�@�_�������̕\��₽���d�����Ă����̂́A�₽�������̂��߂���ł͂Ȃ������B

�@�ΐ_��쉈���̒�n�̔���������A�Ȃ��炩�ȍ���̂ڂ����ӂ�́A�����Ď��������̂悤�Ȕ_�����e�������A�c���_�������E�܂����P�����������ꂪ�����������B

�@�N�����L���ɂ�݂��������ł��낤�B

�@�c�����̉��c�����q�́A�����Ĕ_���ɒ��~������������A�_�������́u�r���ŒE�ނ����c�����̖���̌������ƂȂlj��ŕ����悤�v�Ƃ���A�������čs�i�����B

�@���������A����l���i�A�я��̓�l�͋}���A�c�����֏o�����A��s�����߂�����悤�������B

�@���c�����q�͐~�X�����֑��i���n��j�̕ӂ�ň�s�ɒǂ����A�����ł������������A��s�́u����܂ʼn��x�����͖���炸�����Ă����A�����ƂĂ��M�p�ł��Ȃ��v�Ɖ����Ȃ������B

�@���̂Ƃ����i�A�я�����u�h�a�ɂȂ��Ă����l�͋A���ł���悤�ɓw�͂���B�S���̂������Ƃ������͂���悤�ɂ���v�Ƃ̓`�B�������̂ŁA�S���͂��Ԃ��Ԉ��g�����B

�@�����������͂܂��������B�h���̓�l�͋A���ꂸ�A���̏�A�N�������������O�N�̐����Z���A�����ˑR�u�\������l�S���o������v�Ɩ����Ă����B

�@����l�ꓯ���o������ƁA���_����l�͂܂����Ă����̖��߂ɏ]���悤�������������B

�@����l�������܂ł�������ۂ������߁A�S���h�a�ƂȂ����B

�@����l�́u��\�ܓ��܂ő҂��ĖႢ�����A����܂ő��A���ď��O�����Ƒ��k���ĕԎ�������v�Ƃ����̂ŁA���������������āA�\���ɂ͑S���̋A�����������B

�@����A�V�c�ł͏\���̑���l�S�����s�݂Ƃ����ُ�ȏ�Ԃɂ����ꂽ���߁A�_���̓{��͒��_�ɒB�����B

�@�ꌎ����A�\���̑��X�֎��̂悤�ȉ������o�����B

�@�u�Бq�ꌏ�ɕt���X���l�O�o�{�j�������V�O�V��σj������ԁA

�@���\�����P�Z�c���c�������������֖��X�l�ܓ����ٓ����Q�j���i�āj���X���O�ꓯ��o���퉺��@�@�ȏ�

�@�@�@�@�ߐ�������@�@�@����ؐV�c

�@�@�@�i�����O�N�j�@�@�@�@�@����l��@�@������@�@�v

�@�_���݂͂�Ȋo������߂Ă����Ƃ���ł������B

�@���\���A�Ăє_���͓c�����������֑��X�ƏW�������B���̐��͎O�S�l�Ƃ����A���S�l�Ƃ������B

�@���ꂼ��O�A�l�����ٓ̕��������A���}�p�̂��ł����ł������B

�@���Â��Ȃ肩���������i�l���j�A���₩�ȍ��k�ɂ̂ڂ�~�X���֏o�āA���֖ڎw���ĖفX�Ɛi�B

�@����A���ߕ����ꂽ����l�����͓����\���A���������瑺�A��r���ł������B

�@�r�݂��_���������������։�����Ƃ̕������A�����Ĕ�����������Ă����悤�A�����V�h�i�V�h��j�̖��卂���앺�q�ɗ��B

�@�����͂��₭����A�����ق��ߍ݂̑��ɁA�V�c�_����s�������Ƃ߂�悤�ʕ�Ɠ����ɁA�i�쌧�A�����ȂȂǂւ��ʕ��B

�@�����̋��i�����ƐV�h��̋��j�̏�͑唪�Ԃ�g���킹���o���P�[�h��z���A�̎҂��x�삵���B

�@�����֒�������s�͂����ō����~�߂�ꂽ���A�x��Ă����҂͒��삩��I�āA���c�n��A���ΐ��傩��x���̍��Ԃ�������ʂ��āA�l���݂͊̌������֓��B�����B

�@�_�������͖��}�p�̂܂ܖ����̖�O������Ɍ������āA

�@�u������V�c�\���̕S���ꓯ�\���グ�܂��B���N�������ĐH�Ƃɂ����x����ϓ�a���Ă���܂��B

�@���Ƃ������߂������ĎБq���ϑS���Ə�������悤���肢�������܂��v�Ƌ��B����ƒ�����

�@�u�����������͂��Ă�邩��ꓯ����ɓ���I�v�Ɛ��������B

�@����֓���Ζ�i�łȂ����i�ɂȂ�A�Ꝅ�A�\���Ɠ����d�߂ƂȂ�B�_�������͌����̒����ɂ̂�Ȃ������B

�@�u�S���Ə������������ꉺ����Ȃ���́A��������֓���܂���v�A

�@�u��������̕������͒m���l���O�ֈ��o�����肩�v�@

�@�u���l�ɂ������܂��v�B�Ƃ���ɖ傪�ς��ƊJ���A�R�n�Ƒ����̕��m���A

�@�u�s�͎��ɂȕS����A�{���̑���������a���Ď̂Ă�I�I�v�Ƃ�����ۂ��ĂɎa�肱��ŁA�����܂��嗐���ƂȂ����B

�@�ӊO�ȏP���ɔ_�������͌������O�̐�ɂƂэ���A�l�������֓����������B

�@���łɖ钆�ɂȂ��Ă���A�n���ɕs�ē��Ȃ��ߌ\�l���߂���ꂽ�B

�@�@�@�@�@��

�@�ꌎ�\�O�����猧���̒Njy���n�܂����B

�@�V�c�_���̌���������c�菑���؋��i�Ƃ��Ĕ�������A���̉^���͑i��łȂ��A�k�}����Ă��u���i�v�ł���Ƃ̔��f�������ꂽ�B

�@���i�̎�d�҂Ƃ��Ė���A�g���Ȃǂ̑���l�ɂ��̖g�悪������ꂽ�B

�@����������o���ꂽ�u���@�v�ɂ́A

�@�u�쒆�V�c�����E�q��A�֑O�V�c���咉���q��A��ےJ�V�c����ɍ��q��A����c�V�c����퍶�q��A�����V�c���原���A��ےJ�V�c�g�����E�q��A�쒆�V�c�S���㔪�E�q��A��ےJ�V�c�S�������̔����́A�_�����͂��炸���S��f�i�܂ǁj�킩�����߂ɂ�茵�߂ɏ�����B |

���i�ɂ��i�쌧�u���@�v���D�i����3�E1�E18�j

|

�@���̔����̎҂ɐ������ꂽ���O�����́A�߂͂Ȃ�������S����v�B

�@�Ƃ͂�����Ƒ���l���������𖼎w�����B

�@���ۂɂ͑���l�Ƃ�����菬�O�S���A���Ƃɗ����Ȃǂ̎�҃O���[�v�̐����ɂ���ċN�����ꂽ���̂ł��邪�A���O�S���܂ŏ������邱�Ƃ̎Љ�I�Ȕ������A�������ɍl���������̂ł������B

�@�ߕߎґ����͕s�������A��d�҂Ƃ��ꂽ�����͂���������ɂ����Ďc�s�ȏ��u�����B

�@�u�ɋᖡ�v�i�����݂���݁j�Ƃ�������ŁA�ғ����ł����Ƃ����B

�ꃕ�����E�q��A�����S���B���Ƃ̘Z�l�͏d�a�ƂȂ������߉��o�S��A�����q�厀�S�B�ܐl�Ăѓ��S�B

�ق��ɓ����V�c�N��Z���q�Ǝl�l�̏��O�S�����S�������B����l�̉Ƒ��ɂ��ɋᖡ������B

�����l�N�A������������A�k�i���j�A���i���傤�j�A��i���j�̑̌Y�̏�A���V���Ƃ�グ��ꂽ�B

�@�����O�N�O���A�i�쌧�Бq�o��������߂�ꂽ�B

�@����͍ŏ��ɑ���l�ƌ����_����l�Ƃ̊ԂŌ��߂��Ë��ĂƁA�قړ������炢�Ɍ��z�������̂ɂȂ��Ă����B

�@�u�V�c�͑S���Ə��v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��������A���Ƃ��Ă͑傫�������������̂ł������B

�@���̎����ɂ������������̔�p�\�\�V��̏o�{�A�h�a�̗}����Ȃǁ\�\�֑͊O���E�֑O�V�c�̗�ł݂�ƁA�����O�N�ꌎ����l�����Ԃ̔�p�́A�S���\���ŁA���N�̎Бq�ϗ����z��\�ܗ��̎��{���̕��S�z�ɂȂ����B

�@���̂悤�ɑ傫�ȑ㏞���Ȃ���A�Бq�ϗ����́A�����O�N���猧�̌v��ʂ�A�Ñ��A�V�c���킸�A�m���ɒ�������邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�@�@�@�@��

�@��N�A�]���ɂȂ�������l�𓉂�ŁA�e�V�c�ɋL�^�⋟�{�������Ăė���Ԃߍ������B

�@�\�Z�Ŗ�i�ɉ�����������V�c�̐_�R�����q��́A�O�\��̎��A���Ȃ̑̌������Ƃɏ������L�^�w�ނ��u��̗܁x�i�w������s�j�E�������҈�x�Ɏ��^�j���c�����B

�@��ےJ�V�c�ł́A�����\�O�N�Ɍ��Ă��u�������v�i�ےJ�s�V���j������B���ɑ傫�����啽��ɍ��q��̖������܂�A����̐��b�l�A���̒��ɁA�����W�ҕ��g�A�Z�ܘY�A�r���̖�����Ȃ��Ă���B

�@�֑O�V�c�ł͖�����\���N�A�ܓ��s�X�������i������s�������O���ځj�Ɂu�ߒȔ�v�i�������̂Ёj�����Ă�B�@�Бq�Ԋҋ��Ƒ����̊�t�ō������ɂ́A�����̊T���Ƌ]���҂𓉍s���ƍŌ�Ɏl���Î��̊��������܂�Ă���B

�@�u��i�ŕv��S�������Ǖw�͋@��D��A�⎙�͌��������Ă���B

�@���������̑܂�����A�����ہX�����Ă���B

�@���̂悤�ɕ����ŕ邹��悤�ɂȂ����̂͋]���҂̂��A���v�Ƃ����Ӗ��̎��ł����i���߂͐A�c���j���ɂ��j�B

�@�쒆�V�c�ł͍�����͂Ȃ����A�~�X�������̕�����_���i�����s������j�̎Вn���֑����̕�n�ɁA���卂����E�q��̕���������\��N�����ꒉ���ɂ���Č��Ă�ꂽ�B�@�����ȕ�����A����ɂ́u�M�q�v�Ə̂���҂̒n���Ɩ��O����\�l�l�т�����ƍ��܂�Ă���B

�@����̂��Ƃ�M���Ƃ��������B�M�q�Ƃ͖����e�Ƃ��炤�҂̌�����ł��낤��

�@�B������\���N�����Ă�����ɜ݂�̂��A�ߕ����������ÏW�������B

�@�e�V�c�̔_���ɗ������e�͑傫�������B |

���卂����E�q��̕�

|

�@�@�@2�@���m���̗��ʍ� top

�@���i�����̋N��O�N�O�A�c���O�N�i�ꔪ�Z���j�A���C���������́A�������̖��O�Ɍ����āu�����̏����₢�A�����h�Y�̋���~�킹���x�b���Ɍ�ԁA�e�X���g�n���v���ׂ���v�ƔN�v�����Ȃ����S�Ƃ܂Ŗ����B

�@�l�S�̓��h�ƁA�V���{�ւ̗�����h�����߂ł������B

�@���O�͓���������V���䗿�ɑ�����A���肩������m�b�䐭�@�ɂ������肽���A�c�t�̕����炤���@���v���̌��V�Ɋ��҂��������B

�@�������̂��̖��A�V���{�͂���ĂĎ�����B

�@���{�͋����̂Ɠ��k���˗̂Ƃ�v���������A���̒����狌���R���쎁�ɏx�{��^�����̒n���ƁA�����R�ւ̏ܓT�R���������ƁA���[���͎l�\�`��\�����炢�����Ȃ��A������ɂ����������{�̎��[���S�\���ɔ�ׂ�ƒ������������Ă����B

�@���ꂪ�ېV���{�̍����̂��ׂĂŁA�N�v�����ǂ��납�A�������ɑ��łɓ��݂���˂Ȃ�Ȃ���Ԃ������B

�@�������̖��͂��̔����߂��������Ȃ������B�������N�����N�ɂ����āA�N�v������V�̕��݂̑ҋ���v������ꖜ�l���z�����Ꝅ���e�n�ɋN�����B

�@���̎����̗̈�́A�܂��˂�����A�����̂̕{���Ɠ��荬��A�v�d�����܂��܂��ŁA�قȂ����̖��ԂŁA�����r���āA���Ⴂ�ق��֕��ω����ĖႢ�����A�Ƃ����ӌ����������{�Ɍ�����ꂽ�B

�@������V�c�\�����A�����ɓ������V�c�ɔ�ׂāA�����������������ł��ꂽ�Ƃ����s���������ɂ������B

�@���{����C�����ꂽ�{���m���́A�����̐������Ꝅ�̍Č���h��������Ƃ��āA�������~���~����������o���Ȃ���A������ō���l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��g����S�����B

�@���̎����̈Ꝅ�̒��ŁA��˂ŋN�����L���ȁu�~�������v������B

�@�c���l�N�Z���i���N�㌎���疾�����N�j�A���R���m���ɐ��˔ˎm�~���������C�����ꂽ�B

�@�~���͖�������̂��ߐߕw�⊩�_�҂̕\����A�n���̂��ߎ{��@��݂����肵���B

�@����������ŁA���Y�i������p�i�ɂ����邷�ׂĂ̏��i��ꔄ���ɂ��A�e��̏����������Ƃ��ĉ^������ۂ����B

�@���̂��ߎ��Ǝ҂����o���A�����̊Ԃŕs�������܂����B

�@����ɔ~���͋������ォ��A����R���̏Z���ɕĂ������������Ă����u�l�ʕāE�R���āv���ׂ���~�ώ��Ƃ�p�~�����B

�@���ꂪ���Γ_�ɂȂ�A��ˎO�S����邪���u�~�������v�ւƔ��W�����̂������B

�@�ېV���{�͔~����ƐE���A�Ꝅ�������������B

�@�~���������i�쌧�m���É�ꕽ���A�Ƃ��ɎF���˔��̋�����돂���Ȃ��ˎm�o�g�҂ŁA���m���A�C���@��Ɋ��r�ɖ]�݂������A���{�̈ӌ��𒉎��ɉ����i�߂悤�Ƃ����B

�@�n���̎���ɑa���܂܁A��\�`�O�\��̎Ⴓ�Ƌ��C�������}�����A�����̐S�𗣔������Ă��܂����_�A�悭���Ă���B

�@�~�������́u�~���v�Ɓu���Łv���A���܂�ɂ͂�����g���킯�Z���}�ɍs�Ȃ������߁A���������������A�É�ꕽ�̍�͍I���������B

�@�i�쌧���l�S�\�ꃕ���̎Бq�đ���́A�����l�N�����܂łɈꖜ�Z��Z�S�]�~�ƂȂ����B

�@�É�ꕽ�͂����̋��̉^�p���A���L�̎l�l�Ɉς����B

�@�@�k�����S���c�t���J���@���c�|���Y

�@�@�@���@�@���@�@�@���c�鎟�Y

�@�@�@���@�@��z�c�w�@�@�@���@�L��

�@�@�@���@�@�쑽�����@�@�@����d�E�q��

�@���̎l�l�̏o�g�͕s�������A�����������݁A�n��Ȃǂś���������V�������ł��낤�B

�@�̂��l�l�ŋ����o�c�̔엿�̔��u�|�{��v��i�쌧�̉����Őݗ�����B

�@�Бq�ĕ������͓���̉^�c�����Ƃ��A�f����A������e���X�֑ݕt���ďH�̎��n���ɑ���ʼn������B

�@�É�ꕽ�͂��̎l�l�ƕ��X�Ȃ�ʊW�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����i�w�n���j�����x�@��Z�Z���E�ɓ��D��j�B

�@�ꕔ�̏��l�ƌ������ė����������A���̍����ɏ[�Ă悤�ƌv�悵���̂ł��邩��A�u���X�Œ����������v�Ƃ��������̗v�]�ȂǁA���R������킯�ɂ͂����Ȃ������B

�@�������É�̍\�z�͑����Ȃ������B

�@�����l�N�\�ꌎ�A�p�˒u���ɂ��i�쌧�͔p����A�]���ĎБq���x���ł���ꂽ�B

�@�É�ꕽ�͂₪�Ē������牓���A���ꌧ�̒m���Ȃǂ����āA�\��ł��т������Ƃ����B

�@�@�@3�@�Бq���Ԋ҉^�� top

�@�����l�N�\�ꌎ�A�l�S�\�ꃕ���͐V�������Ԍ��A�����{�A�_�ސ쌧�̎O�ɔz�����ꂽ�B

�@�����ŋ��������S�z�ɂȂ��Ă����̂́A�Бq�ϗ����̍s���ł���B

�@���̋��͔��r���{�Ƃ��Ď旧�Ă����̂ŁA���R���������̋��ł���B

�@��������̂悤�ɊNJ��������ς��Ă͍���̂ŁA�̂̂悤�Ɏ����������Ǝ��ŊǗ��������|�A���X�̐ӔC�҂����ꂼ�ꏊ���̕{���\���o���B

�@�����Ĕނ�͂͂��߂ĎБq�ϗ����߂���|�{��̑��݂ȂǁA����̐��X��m�����̂ł���B

�@�ނ�̎��Ռ��́A���������X�ȎБq���Ԋ҉^���̌��ƂȂ����B

�@�V�c�\���̌��Ɖ^����T�ς��A���̌������ɏ]���ł������A���i�쌧�̒���E�����E���c�J�E�i��̊e���X�́A�S�s���ċ������V�c�\���̌���Ђ��p���ŁA�Ԋ҉^���ɗ����オ�����B

�@�L�͈͂ɂ���сA�������ܔN����\��N�̒����Ό��������āA�˂苭���킢�ʂ����B

�@�w�n���j�����x��Z�Z���u�����{�ɂ����鋌�i�쌧�Бq���̕ԊҖ��v�Ƒ肷��ɓ��D�ꎁ�̘_���́A���܂����ƂȂ��^���̓W�J���݂��Ă����B

�@�ȉ��͂��̊T�v�ł���B

�@�����ܔN�l���A�����{�ɓ��������i�쌧���́A�Ԋҗv���̊菑��{�ɒ�o�����B�����{�͓�̈Ă��������B

�@�@�@�Бq�����e���ɕԊ҂��āA���X�Ŕ��r�p�Ƃ��Ē����Ă����B

�@�A�@�{�̊Ǘ��ŎO��g�֗a���A���̍ۂ̎蓖�Ƃ���B

�@�����̑��͇@�Ɏ^���������A�����{�͎Бq����|�{��̂ق��ɁA�G�R�嗘�A���ы㕺�q�A���ו�A���������q�Ȃ�҂ɂ��ݕt���Ă���A�����ɂ͕Ԋ҂ł��Ȃ������B

�@���̖����ܔN�����ɂ́u�w���v�����z���ꂽ���A�w�Z�ݗ��͂Ȃ��Ȃ��O���ɂ̂�Ȃ������B

�@���N�����{�A�_�ސ쌧�A��ʌ��͊e���̌˒����Ăɓ�����o���Đݗ������Ȃ������B

�@�w�Z�ݒu��͑���ł������̂ŁA�����̂Ȃ����͋��n�ɗ������ꂽ�B

�@�����ōl���o���ꂽ�̂��A�Бq�����w�Z�ݒu��ɉĖႨ���Ƃ����Ăł������B

�@���莵�N�A��ĂɎБq���ԍς��o�肵�����X�́A�w�Z�ݒu�̔�p�������̓I�ɏ����Y���ďo�肵�A�����{�͔�r�I���݂₩�ɉ��߂����B

�@�������ĉ��̉����ŁA���ۂɂ͕ĂƂ̊��Z�z�́A�����̖z�ɂȂ��Ă����B

�@����ɔ|�{��ւ̑ݕt���͂܂��߂��Ă��Ȃ������B

�@�����\�N�O��̑��X�̍����́A�w�Z�̐ݗ��A�o�c�ɉ����Ēn�d�����̎{�s�̂��߂̌o�����Ȋz�ɏ��A��@�I��ԂɊׂ��Ă����B

�@����ɂ�Ďc��̕��̎Бq���Ԋ҉^���́A��i�ƍ��܂��Ă����B

�@�����{�͎c�z�̈ꕔ�����߂������A����ł������̎Бq�ϗ����̔��ɂ��B���Ȃ������B

�@�����\��N�A���X�́u�c�z�c�炸�Ԋҁv��v�����A�����{�͔|�{��ɂ��Ȃ��������A�ԋ�����Ȃ������̂ŁA���X�ɓ�\���N���ԍςF����悤���߂��B

�@�܂��܁A��ʌ����ɓ��������i�쌧�̑��X���ٔ����֑i�ׂ��A�S�z�Ԋ҂��ꂽ���Ƃ�m���������{�̋������́A����ɉ����Ȃ����Ƃ��������B

�@����\��N�A�������E��L���̓�S���V��B

�@���O���E�������E�쑽���E�k�L���E�`���̎l�S������ɉ����A���i�쌧�S�����������ĒV�肵���B

�@�����{�͂��Ɏc�z�S���Ԋ҂�����Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�|�{��̕ԍςƂ͊W�Ȃ��A�{�P�ƂŕԊ҂��悤�Ƃ����B

�@�������ĉ��������ȉ��ɉ������āA���z�����܂ܕԊ҂��悤�Ƃ������߁A���X�͂܂��җ�ɔ�����B

�@�c�z���u�ǁX�Ԋҁv�ł͂Ȃ��u���z�̂܂܁v�ł��Ȃ��A�ǂ����Ă��u���Ƃ̊z�v�Łu�ꎞ�ɕԊҁv���ĖႢ�����Ƌ��������B

�@�����{�͓������̏��������߁A�c�z���O�A�l�N�̕đ���Ɋ��Z���đS�z�A�呠�Ȃ��牺���߂����ƂŌ��������B

�@���̔N�͎��R�����^�����s�[�N�ɒB���A���{�ᔻ�������������Ă����N�ŁA���܂苭���o���Ȃ������̂ł��낤�B

�@�����̊��S�����ƂȂ��Ē����^���̖������낳�ꂽ�B

�@���i�쌧�̑��X�������{�֍ŏ��ɕԊҗv���������A�����{�́A�{�̊Ǘ��ŎO��g�֗a����A�Ƃ����Ă����������A�����̔��łƂ艺�����B

�@�����l�N���������_�ސ쌧�́A��͂�Бq�����x�����Ă��B�@�������������璥�����������͎O�䔪�Y�E�q���֗a�����B

�@�����{���_�ސ쌧���Ƃ��Ɂu�O��g�̉^�p�v�������Ă���̂����ڂ����B�@���̂���O��g�́A����g�ƂƂ��Ɂu�{���ב֕��v�Ƃ��āA�e���̍v�Ă̔�����ƗA���A�̔�����舵���A����ȗ��v�Ă����B

�@�����{���_�ސ쌧���O��g���ב֕��ɂȂ��Ă���B

�@�����{�E�_�ސ쌧���́A�����O��g���₪�Ē鍑���{�̒S����A�����ɐ������Ă����ȂǁA�܂��m��悵���Ȃ������B |

�O��n�E�X

���{�������̊C�^���Ȃ�5�K�����X��

�̗e���ւ����i��j�֍��P��E1872�N�j

|

�@�@�\�l�́@�X�������� top

�@�@1�@�x�̓��Q��

����3�̓��͖��@���̉��� |

�x�̓����@���i�]�˖����}����j |

�@���オ�������ς��A�V�����d���ɁA�����ɁA�l�̐S���ϖe�����鎞�A�]�ˎ��ォ��S���ς��ʌ��i���A�~�X���ɓW�J����Ă����B

�@�x�̓����@���̂��c�t�i���j�l�i������x�̓��j�ւ̎Q�w�̐l�X�ŁA���Ƃɐ����A�̐ߕ��A�����̐畔��A�\���̂���i�������j�ɂ́A���q���i�V�h��j���璆��̓牮�����܂ŁA�~�X���Ƃ��닷���Ɖ₩�ɂ��ɂ��ɂ������A��������̌Q�O���������B

�@�J���Ă�����@��l�̖ؑ����A��l�l�\��̎p���������̂Ƃ����`��������A�l�\��̖������A������Г���ɗ쌱������Ƃ����A�u�����i�₭�悯�j�c�t�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B

�@�]�˂̏Z���A�ߍx�̔_���̋~���̑Ώۂł������B

�@���a�E���i�̍��i�ꎵ���Z���j����Q�w�҂������Ȃ�A�u�Q�w�Q�W���邱�Ɛω��ɕ��ׂ�v

�@�w���������}�G�x�j�Ƃ����]���ŁA�����̂ق����������Ă����B

�@���ʂ��œ����i�Â��j�܂Ɍo�{�Ɛ���ƕٓ������A�ǂ�Ȃɉ�����������Ă��Ă������Ĕ��邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@���c�t�l���r��݂��ĉ����邩�炾�Ƃ����B

�@�u���̖�����߂��z�Ђ��Ђ邪�����Ȃ���A���ݓ��A�����푾�ۂ��͂₵���āA���삩��牮�����֓���B

�@�O��܂ł͎�H�A�c�q�A�̂����A�ČI�A�������A���������Ȃ��X��������ׂĂ����B

�@���������������X�̂��̂��B���n�̌���̂��������_�Ƃ��甃���āA�莝���ٓ��ɂ����ĐH�ׂ�̂���Ԃ��܂������Ƃ����B

�@���n�A�ےJ���ʂ̐l�X�́A�t�ɐ~�X���𓌂Ɍ������A�n���t���i������j����E�܂�Ėx�̓����������B

�@������\��N�A�b���S������w���ł���ƁA����̟v���������́A�~�X�������ɂ���\���i���j�������i���a53�N��E59�N�P���j�̏��ɗ����X���J�Ƃ����B

�@�܂����̓X�̑O��ʂ��Ė��@�^�֒ʂ���_�����L���Đ������A������~���A������A���ĎQ�w�q�������ꂽ�B

�@���������w����\��������܂Œ����R�[�X�̓����J���u�x�V���V���v�����B

�@�牮��������̎Q���͎O�L�����������B

�@�x�V���V���͓�L���ł���A�����Đ~�X��������Ă����吨�̎Q�w�l�́A�d�Ԃɏ���Ē���w�ō~��āA�V����ʂ��Ă����悤�ɂȂ����i�w������j�T�K�x�j�B

�@���c�t�l�͂��Ȃ炸�����v���������B��҂ɂ�����Ȃ��n�����l�̕s���̕a�������Ă��ꂽ�B

�@�V����N�i�ꎵ����j���傪���c����A�V�ۂ̍���i�ƎQ�w�l�������A�����\��N�ɂ͓S���i����j�������A�����l�\��N�ɂ́A���I�푈��a���҂̒Ǔ��̔肪�����A�������E�Z���[�g���̐��̑哕�Ă������A��������Q�[��푈�Ƃ����s�K�Ȏ��ɂ́A��w�l�X���W�܂����B

�@�������s�K�̎��ł��A�Q�w�l�̕\��݂͂Ȗ����邩�����Ƃ����B

�@�����̋ꂵ���͒������j�̒��œ�炳��āA�����ɂ͂����s�K��s�K�Ɗ����Ȃ��̂����m��Ȃ��B |

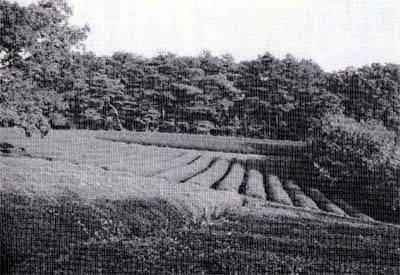

�����厛�i�]�˖����}����j

|

�@������o�������킩��Ȃ����A�L���ȁu�����̉Ԍ��v�Ɠ������납�A����Ɂu�x�V���Q��v�Ƃ����̂�����B

�@�����������������̏Z�l���A�����̉ו������ɂ��Ėx�̓��֍s���A�ו��ٓ̕���H�ׂ悤�ƊJ���Ă݂���A���[�̍������łĂ����A�Ƃ����g�������������h�ɉԂ��炩�����B

�@�x�̓��Q��ɂ́A����Ȓ�ʂ��̖��邳���������B

�@���j�𗯂߂鑫�Ղ́A�قƂ�ǎc���Ă��Ȃ����݂̐~�X�������ɁA���̖x�̓��E�G�͒��������A�����Q���ʂ�ɂ݂₰���X�����сA�ؗ�ɂ��č��s�Ȏ��̌������A���̉h�������܂œ`���Ă���B

�@�V�h���s�S�̐����A�~�X���ƍb�B�X���ɂ͂��܂ꂽ�����\����i����ɂ����j������B

�@���Ȃ�Â�����F��_�Ђ𒆐S�ɒr��ꂪ�����āA��O�܂ō���͂�������̐l�łɂ�������B

�@���R�̂��ƂȂ���V�f���ł��A���܂킵�������Ƃ��������B

�@�����V�h���Ȃ�A�\��Ђ͎O���Ƃ������Ƃ��납�B

�@�����i�V�h��j�ň�����M�҂��q���̂���A�����܂߂��܁E�Z�l�̒j�ǂ����Βk�i�H�j���Ă���̂����ɂ������Ƃ�����B

�@�u�V�h�ƈ���ď\��Ђ́A�L�Z�����Ȃ�������S���ėV�ׂ��v�ƌ����Ă����B

�@�u�L�Z�����Ȃ�����v�́A�����Ɏ����Ă����̓䂪�Ƃ��Ȃ��B���Y�͒����L�Z�����i�q���̓������瓹�s���l�ɍ���������B |

�p�����F��\�����Ёi�]�˖����}����j

|

�@�q�����̃L�Z���̐�����������g���k�����h�ŗU�����߂�B�\��Ђł͂��̂悤�Ȍ_��V�����Ȃ��A�ȒP�ɏ��Y�ƌ������̂ł��낤�B

�@���ꂾ���V�ԋ��������オ�����\�\�B

�@���̕M�҂̋ꂵ�܂���̐����ł��邪�A���͂Ȃ��Ă��A�̂͏��ɗV�炵���B

�@�b�x��B

�@�@2�@���R������ top

�@�߂܂��邵�����ς̒��ŁA�ĉ��̉����A�����A�����̍����A�ݕ����l�����ȂǁA�s����Ȍi�C�ɗh�ꓮ�����ŁA���_���_�����V�������ƂƎ����̓������߂Ă����B

�@�����ܔN�i�ꔪ�ܔ��j�̉��l�J�`�ɂ���āA�V�����֓��_���ɓo�ꂵ�Ă����̂��A�f�Ղ̉Ԍ`�ł��鐶���ƒ��ł������B

�@���͕������i�ꔪ��Z���j����A�k�n�̏��Ȃ����R�u�˂̒J�˂̑��X�̓Ĕ_�Ƃ��A���n������͔|�@���w�сA�c���Ƃ�A����ɉ��ǂ��d�˂ď��K�͂Ȃ������Ă����B

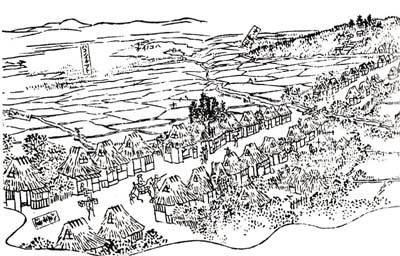

�@���_�����́A�����������̒��Â���ɖڂ������B�{�����i���R�u�˖k���A��ʌ����Ԏs�j�����R���̔��˒n�ł��������A�܂������܂ɋ��R��тƁA���ԌS�E�����S�E�_�ސ쌧�ւƂЂ낪�����B

�@�N���̑����{���n���́A���S���𒃉��ɂ������A�쑤�̕��n�̔�������̂ق��́A�u�l���i�����͂�j���v�ł������B |

����a�s���E�̒������i

|

�@���쑺�i�����s�j�⍻�쑺�i����s�j�̂悤�ȐV�c���́A�k�n�̖ʐς��L���̂ŁA�l�ȍ͔|�ł����R�n�������̂��قǂ̗ʂ����Y���ꂽ�B

�@���n�͓~�̋G�ߕ��ŁA���̓y��A�������앨�̎킪�ɕ����オ��A���ꂪ�Y�݂̃^�l�ɂȂ��Ă������A�l�ɒ���A����悤�ɂȂ��ĕ��Q���啪�������B

�@�����Ɉ�[�g���Ԋu�ŐA����̂��A�k��������̂ɗ��z�I���Ƃ����B

�@�����用�앨�̂ق��ɒ��̎������ł��A�ꋓ�����������B

�@�u�������N���A�\�l�A�ܔN�ɂ����Ėf�ՂɌb�܂ꂽ��䂪���R�n���̒��Ƃ͋�O�̉�����������o�����邱�Ƃ͑����i�ѓ���܁A�Z�~�ɂ��Č����̑���Ɋ��Z���鎞�͂��ǂ낭�ׂ����z�Ɏ������ꂽ��ɂ��āA�����z�����邱�Ƃׂ��v�i�w���R���Ǝj�x�j�B

�@�����ܔN�A�����S�\����i���䒬�E�������R�s�j�̑���́A���R�n���ɂ͂���Ȃ����A�㒃�i�ѓ���j�l�~�Z�\��K�A������~���\�K�ł���B

����ɂ��Ă��_�앨�ɂ���ׂĂ��Ȃ荂���ł������B

�@�����\�ܔN�̑S���̒��̗A�o�ʂ́A�ꖜ�Z����S�g���ŁA�����Y�̔��\�p�[�Z���g�ɂ̂ڂ����̂��݂Ă��A���͂����ɗA�o�����Y�Ƃ����������킩��B���R���͔����q���l�̎���o�āA���l�̊O�l�Ǝ������ėA�o���ꂽ�B

�@�@�F���̖����Ɓ@���R�̔Z䶂��@�o��܂�����@���l��

�@���̉̂́A�F�����ƕ���ʼn��l�`����o�ׂ���Ă����̂��ւ炵���ɉ̂������̂ł���B

�@���Ȃ݂ɂ��́u���R�̔Z���v�Ƃ́A�F����É��̂悤�ȉ��g�Ȓn���̒����A�t�����������ł���̂ɑ��āA���R�͒ቷ�Ȃ̂ŗt�̓����������A���x�������ł��F���Z�����Ƃ����������̂ł���B

�@�����狷�R���͌o�ϓI�ŁA�@�ׂȊ��l���A�֓��̕����҂ɓK���Ă���Ƃ����B

�@�@ �u�������l�X�v

�@���Â���͌܌��A�Z���̓��Ԃɍs�Ȃ���B

�@�~�̊ԁA�@�D��ʼnƌv�������Ă����������́A�Ăׁ͍X�Ɣ��d�����s�Ȃ��Ă������A���Â���̎d�����ł��邽�ߊ��ŎQ�������B

�@���d�����ꂵ���������A���Ԃ��Z�����ƂƁA���������d����葽�����Ƃ����͂ł������B

�@���̑����̔_�Ƃ́A�����̔��ɐA��������E��ŁA���̂܂ܒ��Ǝ҂ɔ������B���Ǝ҂͎����̏��ł��L�������������Ă���A�_�Ƃ��甃�����Ò����܂߂Đ����������B

�@���Ǝ҂̉Ƃł͏����W�߁A�L�������̒��E�݂���点���B

�@���Ƃ���ΘV�k������������Ă��āA�钆�̓��O���ɋN���Ē����ɍs���A��̎������܂œ������Ƃ��������B

�@�E�ʂ͂�������E��ł��y���̂ŁA���E�܃L�����E�ޏ��������B

�@�E���͂�����ŏ����A��������܂����̂��A���F�i�ق���j�̏�ŝ��݂Ȃ��琅�C���Ƃ�B

�@���F�Ƃ����̂́A�a�������������荇�킹�����炢�̑傫���̂��̂ŁA�Y�̏�Ɏl�{�̒��Ŏx����������ł���B

�@�������F�ɂ����O�ƌĂԋ����̒j���A��\�L���قǂ̒����̂��ď\���ԝ��ݑ�����B

�@���ĂƂ͂����^�Ă̂悤�ȏ�����������A�������Ă���Y�̏�ł̎d���́A�㔼�g���ɂȂ��Ă��A�����̐Ӌꂾ�����B

�@�����O�͏��ɂ��Ă��Ƃ����B�����O�ƒ��E�ݏ��̕������b���捹�����邱�Ƃ��A�d���̋ꂵ���܂���ɂȂ����B

�@�@�����͏I���邵�@�����O�͋A��@���F���߂ā@�ڂɂȂ݂�

�@�@�@

�@�j�炵���Ƃ����Ă��A�����̎d���͐��C�ł͑ς����Ȃ��B

�@���������O�B���݂ق��Ă��炩�������B���ꂪ�������đ̂ɂ����Ȃ��B

�@������ƂȂ��ė���A���ɕ��̂�����ɒY�̔M�����ڂ�����A���̔炪������ł����i���E���O�E���䒬�Δ��E��؈ɎO�Y�k�j�B

�@��N�̎l�\�����a�ɂ�����҂������A����z���Ă��Z���ł������B

�@���E�݂́A���l���^���ł��̂ł��e�G�ɂȂ�A�s���ꏏ�ɂ����Ƃ��ėʂ𑝂₷���Ƃ�����A�s�̓��������𝆂ނƎ��ɂ߂�̂ŁA���O�Ɏ���Ƃ���鏗������B

�@�@�t�ł��@������̓ł�@���܂������Ȃ��@�킪�v�i�܁j��

�@�@�@

�@�ߔM�̒��𝆂ގd���́A�l�Ԃ̂�邱�Ƃł͂Ȃ������B

�@�u�������i�Łj�v�Ƃ͈��̐E�ƕa�ŁA�肪�d���͂ꂠ����Ƃ����B

�@���F���l�A�ܖ������Ǝ҂̏��ł́A���O�ƒ��E�ݏ����킹�Ď��A���l�ق����ꂽ�B

�@�ق����Ԃ�͎��R�Ɍ��܂�A�����ɉ߂����āA�܂����N������킹��̂��y���݂������B

�@���O�̎�Ԓ��͂ǂ̂��炢�Ⴆ�����̂��B

�@�����\���N�́u�_�ސ쌧���v���v�ɂ́A�����\�ܑK�ŁA��H�A�ؔ҂Ȃǂ̋Z�p��d�J����v����E�l�Ɠ����z�ɂȂ��Ă���B

�@�����������̏��ߍ��́A��H�A�ؔ҂������ƒႩ�����悤�ł���B

�@�������葺�R�Ƃ̖�����N�́u���d�����v�i�w���䒬�j�x�j�ł́A���㍂�Z�\��~�O�\�ܑK�O�т̂����A���Y��\�~��\�ܑK��ЎO�сA���Y��̂����l����O�~��\��K�Z�ИZ�тŁA���Y��̘Z�E�O�p�[�Z���g�ɂ����Ȃ��B

�@��������Ă����ꏡ�����Ȃ������B�����̘J���Ƃ��Ă͂��܂�ɂ킸���Ȃ��̂ł��������A�Ƃŋ��ɂȂ�Ȃ��_�Ƃ������͂����Ƃ悩�����B

�@���A�т��ӂ�ɐH�ׂ�ꂽ�B

�@�����A�H���͎O�i�K�ɕ������Ă��āA��ꋉ�́A���O�p�ŕĂ���̋�̂߂��A����Ɏ������i�ɂ���j�������B

�@��́u���̌�сv�i�o�c�҂̘V����p�j�ŁA�ĂƔ������X�̂��́B

�@��O���͌o�c�҂̉Ƒ��ƒ��E�ݏ��p�ŁA�ĎO�A�����̊����̂߂��B�������͂�������Ɩ��݂������B

�@�������Ă��͂��ł��ō��̂��y���������B����ĔтɘA��������邱�Ƃ������̊�тł������B

�@���O�A���ݏ��O�́A���̋G�߂��҂������������i�������R�s�����E�䗯�Ԃ͂k�j�B

�@�@�@�@�@��

�@���̂悤�ɖ����̏��߁A�ł�����������߂����������A�₪�ėA�o���ӂ��Ȃ��Ȃ�A�v���̎����}����B

�@���̐�������ʂɂȂ��Ă���ƁA�����̐����s�����A�N���Ƃɋ}���������߁A���ⓡ�̗t�Ȃǂ��܂����e�����������҂��o�ĐM�p�����Ȃ��A�A�o�s�U�ƂȂ�A�������\�������B

�@���ێs��́A�p���̒���ȋ@�B���g���̗ʎY�ɂ��育�킢��������̏o���i�����l�N�A�p�������̒��̗A�o�[���j���A�@�B�����ւ̈ڌ��ɂ�鎑�{��A�@�B�𑀍삷��E�l�̕s���ȂǂŁA䶋Ǝ҂̑������p�Ƃ����B

�@�����A�o�̉Ԍ`�����������́A�N����̐��Y�̒��ɑ��āA�N�O������Y�ł��A�{�\�Z�p�̌���Ōi�C�͂悩�����B

�@�������N�ɂ͂���܂ň琬���������K�ɂ���u�����A�K�v�ɕς��Ă������B

�@�����̐~�X�������́A�_�݂���_�Ƃ̂�牮���ƁA���R�u�ˉ����畽�n�Ɉ�ʂɂЂ낪�锨�̒��ɁA�l�ɂ�����ƒ�������ŁA�E���ȑ�n�̂Ђ낪��ɂ��邨����^�����B�@���`���\�Z���`�̏����Ȕw��̒��̖X�́A�����ɕ����y�y������������ʂ����邪�A����̔g�ɔ����Ȃ��悤�A��n�ɏ����������݂��Ă��镐����̔_���ƁA�ǂ������̂����Ă����Ƃ����B

�@�@�\�́@�X������S���� top

�@�@1�@���_�����̊�ƔM

�@�]�˂̒������疖���ɂ����āA�]�˂Ƒ����k���̕��Y�̗A���́A�V�͊ݐ�̐�A�������S�ł������B

�@���B�Ꝅ�ł˂��ꂽ����A����Ȃǂ́A�V�͊ݐ삩�痤�グ����Ă���A�����[�g�̈ꋒ�_�ł������B

�@�엿�������͂��̒n���I�L���ȏ��ɏW�����Ă���A�����ŕx��z�����Ƃ�������B

�@���̗A���H����͂��ꂽ�n��ŁA�ق������ވ�A�̐l�����������B

�@�H���̎w�c�Ώ\�Y�A�������̓c�����m�Y�A���쑺�̍��쌹�܉E�q�哙�ł���B

�@�ނ�́A���������̍ݏZ�n������V������A�����[�g����肽���A�Ƃ��˂Ă���l���Ă����B

�@���̑��ẮA�ʐ�㐅�𗘗p�����֑��H�ł���B

�@�ʐ�㐅�͂��傤�ǔނ�̑��X�ɉ����ė���Ă���B

�@�w�c�Ώ\�Y�́A�H���̉������ĂɊǗ����Ă����ƕ��ŁA���Ԑl�̗���𗘗p���āA��ƓI�Ȕ\�͂��炭�܂ꂽ�Ƃ�����B

�@�c���O�N�i�ꔪ�Z���j�A���{�ɂ��Ă����쌹�܉E�q��̋ʐ�㐅�̒ʑD�v��́A�u�D�̑傫���͕��l���i��E�[�g���j�A�����܊Ԕ��i�\���[�g���j�A��艺��Ƃ��ו��\�ʐς݁A�l������O�l�A����l�A�����O���A�D�̐��͕S�z�ňꃕ����艺��Z�v�ŁA���̉^����甪�S����[�߂�A�Ƃ�����̓I�Ɍ������ꂽ���̂������B

�@���ꂾ���^������Ă��A�ʑD�͌o��̏ォ����\���̏ォ����A���^�ɂ���ׂĂ͂邩�Ɉ����B

�@���^�ɂ���ƁA�H����������V�h�܂ŘZ�\�Z�L���̉^���́A�����V�h����{���l�L���̗���̉^���̔�����������Ȃ��v�Z�ɂȂ�Ƃ����B

�@�ʑD�o��́B�]�˒������납�炽�т��яo����Ă������A�ʐ�㐅�͟Z�p���ł���A�ʑD�ʼn�������Ă͍���Ƃ������R�ŁA���{�͋����Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�����O�N�l���ɋ������肽�B�܂��n������ɑa���ېV���{�͍�����ɂ������ł����̂ŁA�^��������邱�Ƃ����͂������̂ł��낤�B

�@�ʑD���Ƃ́A�D���܂���Z�������A�D�S�z�ŁA���ݑ��X�̗L�͎҂������D��ƂȂ����B

�@���̎����D�͂قƂ�ǂ���l���z�ł��������A�H�����哇�c�����q�\�l�z�A����������c�����\�Y�\���z�A���쑺���卻�쌹�܉E�q���\���z���Ƃтʂ��đ����i�w�e�{�~�s�j�x�j�B

�@�������J�n����Ă܂��Ȃ��㐅�����ꂽ���߁A�����{�͒ʑD�������Ă��܂����B

�@�͂���N�ꃕ���ł������B

�@�ʑD�Ǝ҂����́A����ł͋ʐ�㐅�ɉ����ĐV�����p���H���J�킵�A�ʑD���Ƃ��p�����悤�Ɖ^���������A�����{�͂���������Ȃ������B

�@���̌���w�c�A�c����͍Ċ��V���H�v�揑���o���āA�Ђ�܂��^���𑱂����B

�@�ނ炪������̈���Ő��^���Ƃ̍Č��ɖ�N�ƂȂ��Ă��鎞�A���̒��͂��łɐ��^����S���A���ւƁA���ϊv���������������B

�@�@�@�@��

�@������N�i�ꔪ�Z��j�A�C�M���X���g�p�[�N�X�́A���{�ɋߑ㍑�ƂƂ��Ă����ɓS�����K�v�ł��邩����@�����B

�@�O���Ȃ����ӂ��āA���̂��Ƃ���\���Ă���B

�@�u�S���̕z�ݑ��ڕW�́A�����A���s�A���ԁA���ꂩ�瓌�����痤�H�B���̊ԂY�Z�ʂ���Ή��i�̕ϓ���h���A�L���s�т̊J��ɖ𗧂��A�܂��K�v�Ȏ��͗p����v���ɓ�������v�B

�@�������S���ɂ͔���Ȏ���������A�����|���s�Ԃ̊�����~���O�ɁA�܂����̎x���ƂȂ铌���|���l�Ԃ�~�݂��悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@����ł������͔���ŁA��p�̈ꕔ�S���|���h�̓C�M���X�ŋN�����B

�@�����ܔN�i�ꔪ����j�����|���l���A���N�i�ꔪ���l�j���|�_�ˊԁA�\�N�i�ꔪ�����j���s�|���ԁB

�@��������悤�ɁA�e�n�ŏ��C�@�֓S�����J�ʂ��ꂽ�B

�@������\��N�i�ꔪ����j�����|�_�ˊԂ��J�ʂ���ɂ����ŁA���̎����͉c�Ɣ�ɔ�ׂĔN���ƂɈ��肵���z�ɂȂ��Ă������B

�@���������i����14�`18�j�ɂ���ĉݕ����i�����f�Ղ��A�o���D�]���Ă���ƁA�����ɐl�C���W�܂�A�������@������ɂȂ��Ă����B

�@�s�s�̎��Y�Ƃ̊ԂŊ�ƔM���N����A������S�����ƂɊS���W�܂����B

�@�����\�l�N�i�ꔪ����j�A���{�ŏ��̖��ԓS����Ђł���u���{�S����Ёv�����܂ꂽ�B |

�i��C�݂𑖂�g�����C�h�i�l��L�d��E����5�N�j

|

�@�@2�@�b���S�� top

�@���{�S����ЂɎh������āA��������ыߍ݂̎��Y�Ƃ����ɂ��S���v�悪���X�Əo���ꂽ�B

�@�������ʂł́A�����V�h����H���܂ŁA�ʐ�㐅�̒z��ɁA�n�ԓS����~�݂���v�悪���������i����6�j�A����͋�����Ȃ������B

�@�����œ����V�h�̕������ƁA���l���l�o�g�̎��ƉƊ�c�앺�q���A�~�n���̐ΊD����o����ړI�ŁA�����|�H���ԁA�H���|�~�Ԃ̔n�ԓS���̌v������Ă��B

�@���̊菑��o�ɂ́A�n���L�͎҂̎Q�����K�v�Ƃ��ꂽ�̂ŁA�b�͎��R�ƉH���̎w�c�Ώ\�Y�A�����̓c�����\�Y�Ɏ���������ꂽ�B

�@�w�c�A�c���͖��������Ă����ʑD���Ƃ��s�\�ɂȂ蕅�S���Ă����̂ŁA�������Ȃ�����ɓ��ӂ����B

�@�v��͏����ύX����āA�����|�����q�ԂƂ������ƂɂȂ�A���̑����H���Ƃ��āA��������H���܂ł̐��ɂ��āA���{���O�\���~�Łu�b���n�ԓS���v�Ƃ��Ĕ������悤�Ƃ����B

�@�������������n���A���s�A�D�y�A�F�J�A�F�s�{�A��ȂǂɁA���X�Ə��C�@�֎Ԃ�����A�n�ԓS���͎����O���玞��x��ƂȂ��Ă����B

�@�����ł�ނȂ����{���Z�\���~�Ƃ��āA�������D�ԓS���ɉ��߂čĊ肵���B

�@�O�\���~�̎����W�߂ɂ��ꗶ���Ă����̂ŁA�Z�\���~�̎��{���ɂ́A�����o�[��傫���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���l���l���P�O�Y�ق��\�́A��������эb�B���ʂ̐����D�������l�։^��ŗA�o���悤�ƌv��A��肩�甪���q�ւ̓S���ݒu���肢�o���B

�@��肩��͊��������|���l�Ԃ��ʂ��Ă���B

�@����������͓�����b�R���L���̔��Έӌ��ɂ���āA�_�ސ쌧�m�����s���ɂȂ����B

�@���̊ԁA�S���o��ғ��m�����������肵�āA������\��N�i�ꔪ�����j�u�b���S���v���������邱�ƂɂȂ����B

�@��\��N�i�ꔪ����j�l���A�V�h�|����Ԃ��J�������B���{���͋�\���~�ɑ��z����Ă����B

�@�������đ����ɏ��C�@�֓S�����~���ꂽ�̂ł���B

�@���y�����Ă̍��_�g���I�w�c�Ώ\�Y�A�c�����\�Y�A���쌹�܉E�q�����A�ʐ�㐅�ʑD���Ƃɏ��o�������Ƃ͂��܂�ɂ��傫�Ȋu��ł������B

�@�A���͖�����\�N�ォ�炷�łɏ��C�@�֓S�����嗬�ƂȂ�A�����̑吭���ƁA���ƉƁA�ؑ��g�����炪�Q�������B

�@�S�����Ƃ͂��͂�n���̍��_�̎��{�́A�����͂������Ă��Ă��A�����ł��ł��鑊��ł͂Ȃ������B

�@�b���S���̊���̊�Ԃ�́A���S���ƌĂꂽ�J�{�h��Y��M���ɁA���c�P���Y�i���c�����̑c�j�A�c�������Y�Ȃǂ̍b�z�n�̎��{�Ƃ����A�v���A�ɒB�̑喼�ؑ�����������A����S�O�\���l���A�����ݏZ�҂͋͂��O�\�O�l�ŁA�c���̌ܕS�����܂߂Ď���������犔���炸�A�J�{��l�̓�犔�ɂ��y�Ȃ������Ƃ����B |

�����c�����\�Y�A�w�c�Ώ\�Y�A���쌹�܉q��i�b���S���n������j�i���R��q���j

|

�@����Ȏ��{���̂���S���́A�q�A�ݕ��𑝂₷���߂ɁA��ɗA���H�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���̓S���Ƃ̘A�����v��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���N�����A����|�����q�ԊJ�ʁB�s���ł͐V�h�|�ѓc���ԊJ�ʁB��\��N�i�ꔪ��Z�j�����q�|�b�{�ԊJ�ʁB

�@���͂��b���S���͈�n���̃��[�J�����ł͂Ȃ��A�����̏������S���̐��i�������Ɏ������̂ł���B

|

����27�N�����̐~��ԏ�

�i�~�s���y�����ْ�����̂����2�����j

|

�~�S�������a�c�w�i���{�̕��w�j�\���̓d�ԁA

����ɐΊD��̎R���݂���

�@�i�ؐ����Y���E���a3�N���E�����̂����11�����j

|

�@�b���S���ŕЋ��ɒǂ����ꂽ�w�c�A�c���A����̍��_�g���I�́A�Ȃ��S�����Ƃ̖���܂��A�~�����a�c�̐ΊD�i�]�˖������甭�@�j�A����ړI�Ƃ��āA�����a�c���痧��ōb���S���ɘA������~�S�����v�悵���B

�@���{���͋͂��\���~�ł��������A��͂蒆���̗L�͎��{�Ƃ̎Q����]�V�Ȃ����ꂽ�B

�@�����ꑠ�i�є\���o�g�E���l���l�j�A��쑍��Y�i���Z�����g�j�A�ޗnj����i�b���S���j��m�b�v�����o�[�Ƃ��A���̂ق��Ɏw�c��O�l�ƁA�����i��䑺�j�A�����v���q��A���x���i�~���A�Ƃ��ɎȒ��ԏo�g���j�A���c�ɍ��q���i�~���j�̒n���L�͎҂ł����߂��B

�@�O���͖{���̎O�t�B�[�g�Z�C���`�ɔ䂵�ē�t�B�[�g�Z�C���`�̋������̂ł��������A��������ꂽ�B

�@�~�S���̂ق��ɁA���ӂł͐�z���b���S����������ԏ�ɘA�������z�S�����A������\���N�i�ꔪ��܁j�J�ʂ������A��͂��c�A�����̓S���R���r���擪�ɗ����A�n���L�͎҂����͂���Ƃ����`�ɂȂ����B

�@���y�̍��_�B�́A����ȓS�����Ƃ́A�����̑��ƉƂ����ɐȂ����炴��Ȃ��Ȃ�A���낤���Ďx���̊���ɗ��܂����B

�@�@�k�S���ƒn�����l�@

�@�n���̏����ɂƂ��ẮA���ꂪ�S���̎哱�������낤�ƁA���������Ƃ͊W�̂Ȃ��o�����ł��������A�S���̎{�݂��߂����ėl�X�Șb�肪�捹�����ꂽ�B

�@�����̈�ɁA�b�B�X���ɉ����ēS�����~�����Ƃ����\�������āA�{���A���z�̏h�꒬���������B

�@���R�́A�S���̂��߂ɏh�ꂪ�h���Ȃ��Ȃ邱�ƂƁA�܂�����f���D�Ԃ�����̕�����сA��牮���ɔR���ڂ�B

�@�܂��K���ΒY�D�����Ԃ��Ă��߂ɂȂ��Ă��܂��A���ł������Ƃ����B

�@�������S���́A�h���X����ʂ�K�v�͂Ȃ������B

�@�y�n����������Ȕ�p��������̂ŁA���n���n�ɓS����~�݂�����A�R�сA���̂ق��������ƈ����Ă��ށB

�@����ɒn���I�����������A�Ȑ���蒼���ɂ��čŒZ�����ɂ������B�K���������n�͉��̏�Q�����Ȃ��B

�@�R�сA���̒����K�łЂ����悤�Ȉ꒼��������܂ŕ~�����B

�@����ł̔����n�́A�������������\�l���������������ŁA�������������ŁA���Ƃ͓y���̂Ђ����A���u�A�\�����A��B�i�������g�C���j�A�역�i�������߁j�Ƃ��������̂ł������B

�@����ł��ړ]���́A����ؓ���܉~�\�K�A�y������\�~�A���u�l�~�\�K�A�����̕ĉ�����Ό܉~�O��ł������̂ŁA�����⏞���Ƃ�����ۂ�^�����B

�@�g�ˎ����i�O��s�j�̏ꍇ�A�������n�͔�����\��~�Z�\�l�K�A�R�т͂킸����~�O�\�K�Ƃ����������������A�b���S���̔��グ�́A�����������\�܉~�A�R�јZ�\�܉~�ŁA�\�{�ȏ�����������Ƃ����i�w�����̕S�N�x�j�B

�@�V�h���痧��܂ł̒�ԏ�́A���A�������̓�������������A��ԏ����H�ɂ����������͑A�]�̓I�ł������낤�B

�@�n���̈�ʏ������A�S���ڗ��p���邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@���q�^���͔��ɍ����A�V�h�|����Ԃ͏㓙�Z�\�Z�K�A�����l�\�l�K�A������\��K�ʼn����ł����݂̋��z�Ɋ��Z����ΐ玵�`���S�~���炢�ɂȂ�B

�@�ƂĂ��_�������p�ł�����̂ł͂Ȃ��B�܂��_���������̑��𗣂�āA�D�Ԃő��n��ֈړ�����Ƃ��������������܂����܂�Ă��Ȃ������B

�@�n�����ɗ^�������b�͊ԐړI�Ȃ��̂ŁA��~�q����̏�����A�ݕ��戵���Ɋւ����d�������l�ɂł������Ƃł���B

�@���쑺�̑���ł�������ؕ���Y�́B��ԏ�J�ƂƓ����ɁA�ݕ��戵�Ɠ����Ђ�����A����A���R���ʂ���̐����A�K�c�A�d�Y�Ȃǂ�ω�������ݕ����������B

�@����{���̎��A�O�j�⏬������������]�Ƃ��A��~�q����ɁA�A�������A�������ȂǂƂ��������̉^�����A�ޖ؉��A���H�X�Ȃǂ��������B

�@�_�Ƃ̕Ў�Ԃ̏����ł��������A����l���������Ԃ̏�~�́A�������������ɂȂ����Ƃ����B

�@�S���̔��A�R�т����������ԏ�k���n��́A�����ɒ��������V�����W���ɂȂ��Ă������B

�@�����ԏ�k���t���i����͂܂��Ȃ��j�́A������\�N�ɂ̓[���ł������Ɛ����A�����O�\�N�O�\�ˁA�O�\�l�N���\�`��\�˂ɋ}�������B

�@�V�����W�܂��Ă����҂������A�n�����́g�Ă�Αg�h�i��ԏ�g�j�ƌĂi�w����s�j�x�j�B

�@����ԏ�́A�S���̊J�ʓ�����\��N�i�ꔪ����j�l���\����̍����J����I�̂����Ă��킩��悤�ɁA������̍������q�����Ăɂ������̂ł������B

�@��ԏ�t�߂ɂ́A�����܂��Ԍ��q����̒��X�┄�X��������ׂĂ������B

�@�V�h��ԏ�́A�����V�h�����L�����ꂽ�ׂ̏��_���������p���i�̂͂��j�ɂł����B

�@�V�h��ԏ�͖����\���N�i�ꔪ���܁j�O���A���{�S����Ђ̎R����̈�w�ɂȂ������̂́A�ŏ��̏�q�͈�l���Ȃ��A��ԏ�t�߂ɂ͐d�Y�������҂����ċ͂����˂��������A������\��N�i�ꔪ����j�l���A�b���S���̒�ԏꂪ���u����Ă���́A��q�A�ݕ��ʂ��������A���X�A���Ƃ��}�������B

�@�O�\��N�i���Z�Z�j���L�����ꂽ����́A�����V�h�ɑ���Ċp���̒�ԏ�t�߂��A���S�ɐV�h�̒��S�n�ɂȂ����B

�@�~�S���́A�ΊD�̌@���Ƃ��ړI�ŊJ�ʂ��ꂽ���̂ŁA�]�˖�������V�����ΊD�̎��ɂȂ��������a�c���i�~�s�j�t�߂ɁA���ɓS���̉e�����傫�������B

�@�����a�c���͌ː����\�˂̎R�Ԃ̏����ł��������A�̌@�ɏ]������Z�p�҂�H�v�̈ڏZ�ɂ���āA�l�����ꋓ�ɓ�{�ɑ����A�~���̏��X�A�����������������Ƃ����i�w�e�{�~�s�j�x4���j�B

�@�h�꒬�{���́A�R�ђn�тƂ��Ă�����݂��Ȃ������k���̂͂��̏��i�������n�j���b���S�����ʂ�A�R�т̒��ɂĂ�����������ԏꂪ�A��z�S���ɘA�����Ă������ɒ����ł���ƁA���̑A�]��邩���Ȃ��A�u�킪���ɓS�����v�Ɛ₦�ԂȂ��S���U�v�^���������čs�Ȃ��n�߂��B

�@�吳�ܔN�i����Z�j�A����Ƌ����d�O�i������s�j���V�h�|�{���Ԃɂł������́A�e�n�ł����S���Ԃ̖ڂ̂悤�ɒ���߂��炳��A����������������Ƃ���ɒ�ԏꂪ�ł��Ă��āA�{���͑傫���x����Ƃ��Ă��܂��Ă����i�w�{���s�j�x�j�B

�@�@�@�@�@��

�@�~�X�������̑��X�́A�V�h�A�~�ȊO�͍b���S�����z�S��������Ă���A�S���ɂ�钼�ڂ̉e���͂Ȃ��������A���ꂼ��ԐړI�ȉe���������ނ��ĕω����n�߂��B

�@�����E���n������̒n��́A�����x�O�̐l�������A�����E����̐l�����W�n�����i�ނɂ�A���s��Ⓦ���̏��X�A���Ƃ�ڎw���Ė����Ȃǂ�ɍs���_�Ƃ�����ɑ����Ȃ�A���i�_�Y���Ƃ��Ă̖�؍͔|�n�ɂȂ��Ă����B

�@�V�h�Ƃ��~�Ƃ����ꂽ���Ԃɂ��鑺�R�n���i����E�������R�E����a�j�́A�Ђ��̐܂�ڂ̂悤�ȃG�A�E�|�P�b�g�n�тƂȂ�A�������Ă��ꂪ�n���F��Z�������D���i���R�哇�j���Y�ɕ��܂��铮�@�ƂȂ����B

�@�@3�@�R�F������S�� top

�@�S�����Ƃ́A�n���Z���̐��������邨�����߂ɂł����킯�ł͂Ȃ������B

�@�����\��N�@�i�ꔪ���Z�j���A���l���l�𒆐S�Ƃ������N�l���A���|�����q�Ԃ̓S����\���������A������b�R���L���i��܂�������Ƃ��j�́A

�@�u�������l�̒��Ԃɂ�����ɂ����Ċ����̊��������сA���l���n�̕ւɂȂ�Ƃ͂������̂́A�e�n�ɊW��L����ꏊ�ɕ~�݂���S���́A�K���悸��{���ȂĊ�_�Ƃ��A�e�v���ɘA������������Ƃ��ׂ��B

�@�~�A�є\�A����ȂƂ��甪���q�ɕ��������A���s���ē����Ɏ�������H���ɘA������ق����S�����p�̌��ʑ�ł���v�Ƃ̔��Έӌ��Ŏ�~�߂ƂȂ����B

�@������\�O�N�i�ꔪ��Z�j�܌��A�u���H��C���H���ɒB����ΌR����L���Ȃ�ׂ��v�Ƃ̑�R���R��b�̈ӌ��ŁA�V�h���_�c�O�蒬�܂ŕ����ʼn��������B

�@�����\�O�N�i�ꔪ���Z�j�A���R�Ȃ��番��ĎQ�d�{�����ł����Ƃ��ɁA�������Ɨ��̊�b���ł����B

�@����͓����Ɂg�R���h�̊�b�m���ł������B

�@���̉��v�ɂ��������̂��A�R���L���ł���B

�@�����q�S���̔��Έӌ����o�����R���̕��̒�́A�u�S���̑��݂͌R�������̂��߁v�Ƃ����M�O���������̂ł��낤�B

�@�Q�d�{���̓S���֗^�́A�������N������͂�����ł��o����Ă���B

�@������\�N�i�ꔪ�����j�Q�d�{�����́A�S���������c�Ă����āA�S���ǒ����Ƌ��c�����B

�@���̖ړI�́A�u���Ƃ̈���͕����̐��ۂɏ]�ЁA�����̐��ۂ͓S���̓����ɏ]�ӁB�S���͌R���ɗv�p�ł���v�i�w���{�S���j�x�㊪�j�Ƃ����B

�@���N�O���A�Q�d�{�����u�S�����ǂ̋c�v��V�c�ɏ�t�������̒��ŁA

�@�u���o�n�y�ю��q�̕����O�S�̑召�Ԋu���𗤌R���������Q�d�{���ɉ��ĐR���K�肵�A���݂̎҂�嫁A�V�Ɋ�����ЂƓ��c��s���A���ޗ��Ɏ��閘�Q�d�{�����R���Ɠ��c�̌�A�z�ݍ\�������Ƃ����Ƃ̈�]�Ɋ�������Ȃ�v�i�w�����R���j�x��E���R�ȕҁj�Ǝ��S�ɂ�����܂ŁA���̌��݂𗤌R�̎x�z���Ɏ��߂邱�Ƃ��q�ׂĂ���B

�@�����E���I�푈��ʂ��āA�S���̉ʂ����������͑傫�������B

�@���m�A�R�������̑�ʗA���Ɛv���ȑ��́B�S���Ȃ����ċߑ�푈�͂��蓾�Ȃ��B

�@���I�푈�̗��O�\��N�A�S���̍��L�����i�݁A�b���S���͂����������L�S���ƂȂ�A�����u�������v�Ɖ��߂��B

�@�b���S���~�݂ɂ���āA��̗v�ǂƂȂ������쑺�́A�����̒��S�n�I���݂ƂȂ����B

�@�����s���Ɏ����ŕ{����w�Z��A�s�X�n�悪�ł��A�Ƃ݂ɔɉh���Ă������B

�@���̔��ʓS���~�݂́A�����������ɏ]�����鐫�i��[�߂����ʂɂȂ����B

�@�S���̏o���ɂ���āA�����͗��j�̗l�����������B

�@�u��n����n�摽���v�́u�����̏]���n�摽���v�ƂȂ�B�������x�z�������_�́A���̎�������Ɏ哱�����痣��A�V���������̐����ƁA�R�l�A��ƉƂ��������x�z���Ă����悤�ɂȂ�B

�@���I�푈���o����������́A����ɌR�s�����A�R���ɕK�v�ȋ������𑽖��ɋ��߂�悤�ɂȂ��Ă����B

�@�����̂����鏊�ɌR���̂��т��������{�݂��v�悳��A�L��ȓy�n���������p����邱�ƂɂȂ����B

�@�S���͂��̂Ȃ������w���͂Ȃ��̂ɂ��Ă������i��q�j�B

�@�R�s�����̓{�����A����͂���ɂ��Ԃ邱�ƂɂȂ�B�q��{���Ɣ�s�ꂪ�ł��Ă���A���ČR�ɐڎ�����A�u��n�̒���������v�ƂȂ��Ă����A��������̓�������n�߂�B�S���~�݂ɒx�ꂽ�{���́A����ɂ����̓��Ƃ��ꂽ�B

�@�����ɂ�����^�����A�����̗���Z�����{���Z�����܂��m��Ȃ��B |

�~�X�����ǂ���ʂ��Ă���̂��A�悭�킩��

|

�@��������吳�ɂ�����܂ŁA�S���́g���a�ȑ��ʁh�ŁA�����͐V��������̉��b�i�H�j�����X�Ƃ��Ċ��A�@��D��A��؎Ԃ𑖂点�A�����܂������Ƃɐ�O���Ă����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|