|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@��`���@�Z�`�\�@�\��`�\���@�\�Z�`��\

|

�l�J��،ˁi�]�˖����}����j

�@�Z�́@�����V�h���S�L top

�@�@�@1�@���l�̐i�o

�@�����E�V�h�̈ɐ��O�t�߂͒Ǖ��Ƃ����A�b�B�X���A�~�X���̕���_�ł���B

�@�]�ˎ���̐V�h�́A�Ǖ����瓌�������A���݂̐V�h�䉑�����̓������ł���A�����ȌĂі����u�����V�h�v�Ƃ������B

�@�V�h�͍]�ˎl�h�̈�ł���B�]�˂̔��W�ň�Ԓx��Ă����̂͐��k���ʂŁA�����V�h�́A�i��A��Z�A�����啪�x��Đ��������i���\11�E��Z�㔪�j�B

�@����ƍN�̍]�˓���Ɍ��̂����������������L���n���q�̂��A�����ɉ����~����������A�啔���͕��u���ꂽ�܂܂ł������B

�@���̌�i�n�悪�ɂ킩�ɂ��̉��l���������ꂽ�̂́A����̑���i��Z���j��ł���B |

|

�@�@���̑�ΈȌ�A�]�ˎs���͑傪����ȓs�s�v�悪���{���ꂽ�B

�@���W�����]�ˏ�t�߂ɖh�ΖړI�̋�n��ݒu�������߁A�����̎��Ђ⒬�Ƃ��R�̎�ɋ����ړ]������ꂽ�B

�@��̍ЊQ���Ȃ������������̔q�̒n�̂����A�l�J�ɐV�������{�Ⓖ�Q�̕��ƒn����߂�ꂽ�B

�@���̌�]�˂̒������Ђ낪��A��������Ă����ɏ]���A�������̔q�̒n�����܂�傫������Ƃ������R�ŁA���ڂ́u��m�v�i�̒n�̊�i�j�Ƃ����`�ŁA���{�ɏ�������グ���Ă������B

�@�Ǖ��t�߂́A�Â������k�Ɋ��q�X�����ʂ��Ă��āA���̓����̑��@���ɂ͂����������Ȗ�O�����ł����B���̒������h��̂悤�������̂Łu�����h�v�ƌĂ�Ă����B

�@���͌��\�A���l�̐��͂��������ɐL�сA�古�l�̊�����ɂȂ�ƁA�]�ˎs���ɗאڂ����g���p�x�̍������J�n�h��古�l�����F���Ă����B

�@�̖���ł��菤�l�ł��鍂���앺�q�ق��l�l�̎҂��A���̓������̒n�{�������āu���ꏊ�v��ݒu���悤�Ɗ�Ă��B

�@���̍��]�˂̐l���́A���ƁE���l���킹�ĕS���l�߂��ɂȂ����Ƃ����B

�@���̓���͒����l�\�Z���l�A�����j�O�\���A���\�Z���B���Ƃ̂͐��͂킩��Ȃ����قƂ�ǒj�ł����i���\�Z�N�j�B

�@�S������]�˂œ����j�����Ăł��������������爳�|�I�ɒj�������B

�@���̒j���䗦�̃A���o�����X�̌��ʐ��܂�Ă����̂��A�V�f�̂悤�Ȓj�̗V�яꏊ�������B

�@���{�́A����܂ŗV�f�Ƃ��ĐV�g�������F�߂Ă��Ȃ������B

�@�V�g���͍]�˂��痣�ꂽ���i�悵�j�̌��̕s�ւȏ��ɂ���A�܂����V�Ԃ̂ɑ�ςȋ������������B

�@�����Ŕ���F�̎育��ȗV�я��u���ꏊ�v���e���ɂł���B

�@���̎�Ȃ��̂͌܊X���̑��h��i��A���A��Z�ł������B�X���Ō�ʂɕ֗��Ŏ育��ł������B

�@�W�O��V���́u���ĉ��v�A�u�ѐ����v�ƌĂꂽ�B���̂悤�ȗ��ĉ���ѐ����̐��͂������ɑ������Ă������B

�@���������̒��ŁA���l�����앺�q��́u�h������˂����ꏊ�v�̐V�݂��l�����B

�@���̌��n���������̒n�������B

�@�����͌܊X���̈�b�B�����i�X���j�̑��h��ł��鍂��ˏh�i������j�܂ŁA���{������\�Z�L��������Ă���̂ŁA���̒��Ԃɏh������邱�Ƃ��\�ł���B

�@���̒��Ԃɂ���������̒n�͒n���������B

�@���@����O�������Ă��N���Ƃɐl�o�������Ȃ��Ă��Ă��āA�ɉ؊X�Ƃ��Ă̏�����������B

�@�h��ݒu�Ƃ������Ƃʼn^�y����[�߂�A���{����e�Ղɏ������ɈႢ�Ȃ��\�\�Ɣނ�͂����������{�ɓ����������B

�@�@�@2�@�����V�h���܂� top

�@���\�\��N�i��Z�㔪�j�A�����앺�q��l�l�́A�^����i�������j�ܐ�Z�S���i�����\�����~�j�Ƃ�������ȋ��{�ɔ[�߂ďh��ݒu�̋����B���{�͓���������l�J��،˂��瓌�֎O�E��w�N�^�[���i��㊱�Z�S�j��ԏコ�����B

�@�₪�č�����̏h���Â��肪�n�܂����i���\�\��N�j�B�b�B������\���[�g���g���A�����ɗ��ĉ��̕~�n�������A�{�w�i�喼�����̏h�����A�����Ɖ��~�j�A�e�{�w��݂��A�l�J��،˂̂ق����牺���A�����A�㒬�A�Ǖ��̎l�̏h�ɕ����A�ȑO���炠���������h�ɑ��āu�����V�h�v���ׂ����B

�@�@���n���Ă����̂��A�����܂������V�h�́u�h��̂ɂ��킢�v���������Ƃ����B

�@����ɂ͍����앺�q���ߊ�Z���Ȃ����B

�@�l�A�ܔN���������\�\�܁A�\�Z�N�̌p���l�n���͌���l���i���p�j�O�\�l�A�n�S�\�D�A�ʒ��l���i���ԗp�j��ܕS�l�O��A�n��D�O��Ƃ������ɂ̂ڂ����Ƃ����B |

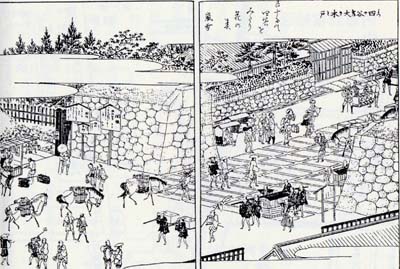

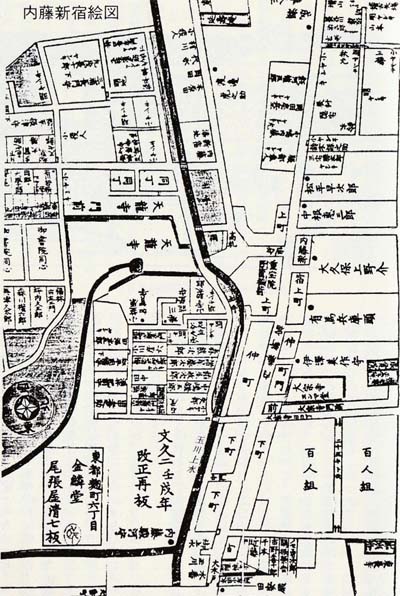

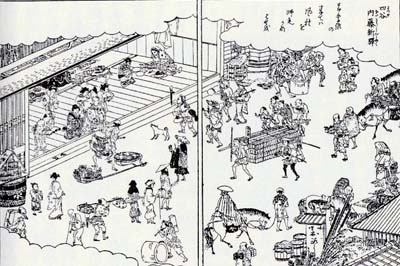

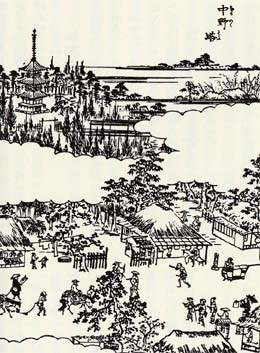

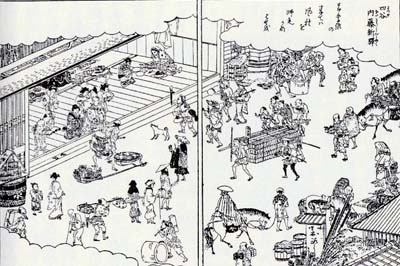

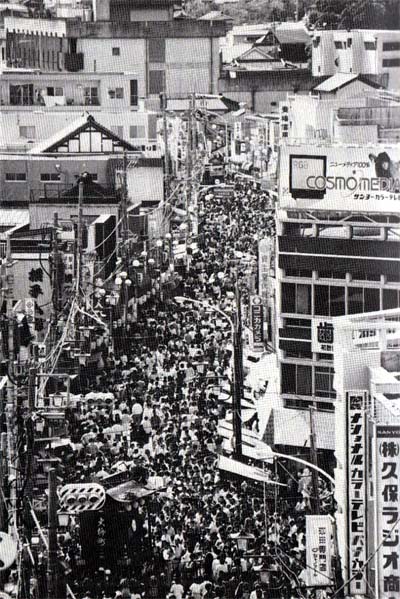

�����V�h�i�]�˖����}����j

|

�@�X�������ɂ͗��ĉ����������сA�ѐ������q���������B

�@�@�@�@�@��

�@�������A�J�w���Ă킸����\�N��A���ێO�N�i�ꎵ�ꔪ�j�����V�h�͓ˑR�p�~�������Ă��܂����B

���R�́u�����V�h�̋V�A�b�B�v�i����j�ւ̓��ɂ��ė��l�����Ȃ��A�V�c�̋`�Ɍ�ԁA����×��̒ʂ�h�ꑊ�~�i������ށj�v�u����Џ��Ƃ����i�݂���j�ɗV�q��������v�i�w�܉w�֗��x�w�l�J��j�x�����j�Ƃ������߂��Ƃ����B

82

�@����������͗��l�������������A�݂��肪�܂����̂Ȃ�i�����͂����Ɣh��ł������낤�ɁA�ʂ̗��R���J�ԂɎ捹�����ꂽ�B

�@����͎l�J��Ԓ��̎������V�܍��q���i���������ƂƂ͕ʁj�̒�唪�����ĉ��ŁA���ɌĂ�Ă����V�������������߉��j�ɂȂ����ċA���Ă����B

�@�Z�͕��m�̒p�ł���Ƃ����ē{���đ唪�ɕ���点�A���̎������đ�ڕt�̏��֍s���A�u���̒m�s�����グ�邩������V�h���Ƃ�Ԃ��ĖႢ�����v�Ɗ肢�o�āA���̂��ߔp�w�ɂ����Ƃ����i�w�]�ˍ��q��x���a7�j�B

�@�����͂���ȗ��R�ł��l�X�ɔ[�����ꂽ�̂����m��Ȃ��B

�@�^���͂킩��Ȃ����A�����i���Ⴕ�j�ɗ��꒬�l���h��ɂȂ�A���\�̕��m���V���ɂЂ���A�܂��܂������Ɋׂ��Ă��������ɁA���{�͂����Ό���߂��o�����B

�@���ێ��N�ɂ��o���Ă���B�]�ˎl�h�̂Ȃ��ő喼�A���m�A���l�̗��p�҂����|�I�ɑ����i��Ȃǂ�p�w�ɂ���͕̂s�\�ŁA�l�h�����p����喼���O�Ƃ������Ȃ������V�h���A������������߂̂��߂ɔp�w�ɂ������̂�������Ȃ��B

�@�����������卂����Z�A�N��ܕ��q�炪�A���ōĊJ�肢���o�����B

�@�u��`�n�p����~�߂Ȃ��ꂽ�̂œ�ꂽ�ƋƂ𗣂�A�n�����b��l����͐\���ɂ�����A�Ǝ��܂ō����ɂ���ѐ����ł��܂���B

�@�ǂ����ȑO�̒ʂ�`�n�p���������������v�B

�@���������ꂩ��\�N�ɂ���Ԓ����Ό��A�J�w����Ȃ������B���̊ԁA���ĉ����ǂ̂悤�ɉ߂��������͕s���ł���B

�@�ƍ��l�ɑ݂�����A�߂��̊�����J���ē����V�h�V�c��������҂�����Ƃ����B

�@�����ǂ��������R���A���a��N�i�ꎵ����j�ܑ�ږ��卂����Z�̎��A�ĂъJ�w��������邱�ƂɂȂ����B

�@���̊ԑ�X�̊�Z���V�肵�����A�\�N�����߂��A�ƋƂ�ς��Ă��Ɩ���ێ����A���ł��J�w�ł����Ԃ�ۂ������Ă����悤�ł���B

�@���a�O�N�i�ꎵ�Z�Z�E�J�w�Z�N�O�j�A�V�h�̐��p���i�̂͂��j���i���݂̐V�h�w�t�߁j�̖���炪�A�b�B�A�~���X�����قǂ��A�O���N�O�玵�S���������ē��H�C���������Ɠ�����s���֊肢�o�Ă���B����ɂ���Ēʍs�̔n��D��K�̒ʍs�����Ƃ��Ă������Ƃ����B

�@���X���Ƃ��l�n�̒ʍs���啪����A�h��ĊJ�̋C�^�͍��܂��Ă����B

�@�J�w�̏����́u��N�v�͏\�Z���ꕪ�A�����i�݂傤���j���i�c�ƐŁj�͔N�S�\�ܗ����i�v�ɏ�[����B

�@�ȑO�͉��i���ĉ��j�\���������A����͎O�\���ɂ��A�c���\�͒ǁX�������Ă��悢�B

�@�������ؔ��ɂȂ�Ȃ��悤�B�є����͌\�l����ɂ���B

�@�����l�n�i��q�j�͎O�\�O�����Ƃ���v�Ƃ������̂������B

�@�u���ĉ��䐿���V���v�i�����ƕ����w�V�h��j�x�j���ҁj�ɂ́A�u���ĉ����H���͐�Z�A�������i�S�\�l�j�ɂ��Ă悢�v�Ə�����Ă���B

�@�Ȃ��������Ɍ��ʂ�ĊJ�������ꂽ�̂��A�����ł����R���킩��Ȃ��B

�@���a��N�i�����i���N�j�͂��傤�ǘd�G�i�킢��j�����Ŗ������c���ӎ����A���p�l����V���M���ɂȂ����N�ł���B

�@�ނ͖��{�����ŊJ�̓����A�����_������̔N�v�ɏd�������������l�ɖڂ������A�ꔄ���A�����݂��A����ȁu�����������v�̓����v�����B

�@�h�ꂩ��̖����������z�ł������B

�@���\�̚��ʐ���Ȏ��ɏh��ɂȂ�A���ۂ̌����`�̎��Ƃ�Ԃ���A�c�������̎��ĊJ�ƁA�h�꒬�V�h�͖��{�̐���ɖ|�M���ꂽ���Ƃ��������ł���B

�@�@�@3�@�͂Ȃ₩�ȗV���̒� top

���o���̗V�����{���g���n���h |

�Ǐo�����̓V�����g���̏��h |

�@�ĊJ�����ƁA�V�h�͂܂������ԂɈȑO�ɂ������ĔɉɂȂ����B

�@�l�n�̉����͔ɂ��A���Ɏl�J�ʂ�ƌĂ��l�h�i�Ǖ��A�㒬�A�����A�����j�̒ʂ�͂ɂ��₩�ŁA���ĉ��\�������A�a�A���{���A�~�{���A��z�����ڗ����Ă����B

�@�����̎��̉����̏Z�g���̊Ԏ�}������ƁA���S�l�\�Z�������[�g���i��ܘZ�j�̕~�n�������ς��Ɍ���������A��K�͂��̔����̍L��������B

�@�������͏㉺���킹�ē�\�����̂�����肵���Ԏ��ŁA���{���~������ɂ͂���Ԃ܂��Ǝv���قǂł���B

�@�u���ꏊ�V�f�l�v�i�w�l�J��j�x�j�ɂ́u�b�B�X�����ĉ��ѐ�������A���a���i�̍��͎�̊O����Ȃ�B�����𒅂��g���̑��Њ����g���ɂ��Ƃ�ʏt�Ԃ�u����v�ƋL���A�܂��u�l�J�V�h�v�i���������j�Ƃ��������ɂ́u�\�\����ʐ�̏t����́@��~���̉Ԃ̉_���͏�삩�V�����@���݂݂���łɎሼ�ׂ̉̏������ӂ����������i���j

�@�˂Ȃ���q�ޑ��@����腖��i����܁j�ɂ����Ӓ��������̂����\�\�v�Ə]���Ă���B

�@�q�̒��ɂ͎l�J�A���i�������j�����߂��Ƃ��납��A���\�̒��Q�������A�㒬�̓V�����͔ނ炪�]�ˏ�ɓo�邷��̂ɓ��������̂ŁA�������𑁂߂Ď��̏���ł����B

�@�����V�����́u�Ǐo�����v�Ƃ������B

�@�����V�h�ŗV�ԍō��̖��́A�u���c���̗V�������点�A�R�艮�̗�����H�ׁA���c���̍��~�ŗV�Ԃ��Ɓv���Ƃ����B

�@�O���@����i�㒬�j�̍�ł͋����Ă��������A�����l���o��قǂɂ�������B

�@�����V�h�Ƃ����Ɓu�l�J�V�h�n�̕��v�Ƃ������k������悤�ɁA�V�h�͑��̊X�����בʂ����������B

�@���̓c�ɂ��������o�J�ɂ�������₤�킳�b�������B

�@�����������������A���܂�̔ɉԂ肩�琶�܂ꂽ���i�Ƃ����邾�낤�B

�@��Ȑ���Ɏ��̂悤�Ȃ��̂�����B

�@�g���͖P���i�ق������j�@�l�J�Ƃ�тȂ�

�@�i��͋����@����h�͔n�����ł�

�@�V�h�̑䉮�����i�n�ׁj������Əo��

�@�g���͒��@�V�h�͈��i�Ђ�j������

�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�]�ˉ��ꏊ�}�G�x�V��2�j

�@�ѐ����͈ꌬ�ɂ���l�ȓ��ƒ�߂��Ă��邪�A���ۂɂ͎O�l�ȏア���B

�@�ޏ���̏o�g�͋ߍ݂���W�܂������̂łȂ��A�z�ォ��̎҂����������Ƃ����B

�@�V���i�ѐ����j�͉h�{�s���ƉߘJ�Ɨ����ŏ�l���Z���������B

�@�V�����悭���̂ŁA�V�f�̂��ɂ͕K���������ݎ�������B

�@�V�h�̓������ݎ��́A���{���̕���o�i���傤�����j���i�����E���V�h�ځj�������B

�@�V�������ʂƁA�����┯���肪�͂�����A���炵�̂����ɍ�����ŁA�������������ĉ^��Ă���B

�@�E�����Y�ƌĂ������̏��Ȃ��V���́A���������͂�����A�ĕU�ɂ���܂�ē������܂ꂽ�B

�@���o���Ɂu�q���i�V���j������v�Ƃ������{�����������N�i�ꔪ�Z�Z�j�Ɍ��Ă�ꂽ�B

�@�O���i���ĉ��X��j�����{�������̂��Ƃ����B

�@���܂�ĉ����ďo���Ă͍���̂ł��낤�B

�@������̗V�����{���́u���n���v�ƌĂ�āA���ƒǕ��̓�A�ʐ�㐅�̖k���Ɍ��Ă��Ă������A�̂����o���Ɉڂ��ꂽ�i�w�V�h�̎U�����x�j�B

�@�j����\�l�قǂ��㐅�֔�э���ŐS�������B

�@�u�|���M�m���ҏ�M���@�E���M�|���~�M���@�O��M�m�|���O�M���c�c�v�ȂǂƂ��������ȉ��������ɍ��܂�Ă���B

�@�@�@�@�@��

�@�b�B������~�X�����s�����l�́A�V�h�̒�����Ῐf����A�҂����������ł��܂��B

�@�w�]�ˉ��ꏊ�}�G�x�Ɏ��̂悤�ȑ}�b���ڂ��Ă���B

�@�u�����l�V�h�֍s�����Y���B�w�Ȃ�Ƃʂ��₢���ɂȂ�x

�@���Y�w������������H�@�\���ɂȂ�₷�x�B

�@�����l�b�B�֍s�����N�A�肪���ɂ��̏��Y���ėV�ԁw�ʂ��Ⴂ�����x

�@���Y�w������\���ł������܂��x�B

�@�܂����̏��l�A������Ȃ����č����ֈ������ނƂ��A�܂����̏��Y���w�ʂ���A���������ɂȂ�x

�@���Y�w�\�Z�ł�����₷�x������ė����l�傢�ɋ����w�ʂ��̍Ƃ��ꂪ����Ɠ����ŁA�����Ă���x�v�B

�@�b�B�A�~���X�������̐V�h�ߍ݂̔_�Ƃ́A�l�J�̒����܂Ŕn��唪�Ԃ������Ė�ؔ���ɂ悭�o�������B

�@�l�J�́u������������v�i�w�l�J��j�x�j�ɁA�`�n���A�����i�V�h��j�ɑ�������n�A�X�̏����X�������u�\�\�ǁX�n���ɏ��������A��ɋߍݏ��הn�A�䓖�n�̓��A�����l�J�͑����A�E�n�m�����Ҏd���\�\�v�Ƃ���B

�@�������A�l�J�܂ʼn���������Ƃ����Ă������܂ōs���̂ɓ����l�h�ʂ��ʂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�s���͖��ςn���Ђ��A�n���𗎂��Ȃ���A���g�̋����v���Œʂ蔲���邪�A�A��͔�����������ĉ��낪�����������B

�@�i�q�˂��珵���������g���̍��ɂ܂ǂ킳��Ă��c�c�ƂȂ�B

�@���N��N�ԁA�Ƒ����イ�y�ɂ܂݂�č������̎������A��ӂłȂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@��

�@�͂Ȃ₩�ȗV���̒��̎��ӂ́A�n�����������͂�ł���B

�@�l�J�ʂ���c���Ɍ������ď����s���ƉE���A������������ڒn�Ɏl�J�L���i���߂��j���Ƃ����L���ȍ]�ˎO��n�������̈���������B

�@���݂̐ԍ◣�{�Ɠ��{�䏊�̊Ԃ̂��ڒn�ł���B

�@�ނ�̑����́A���فA�����E���A�哹�y�ƂȂǂŌЌ������̂��ł����B

�@�l�J�Ƃ����ΎP����̓��E�����镐�m��Q�l�����������i���E�u�l�J���k�v�̈ɉE�q����l�J�ŎP���������Ă����Q�l�������Ƃ�����������j�B

�@�����V�h�k�̑�v�ۑ��i�V�h��j�͂�͂菬�\�̕��m�̒��ŁA�ނ�͂��̐A�؍��ɐ����̗ƂĂ����B

�@�����V�h�̐��ׂ�A�p�����̋��a�O�N�i�ꔪ�Z�O�j�̏@����i���炽�߁j���i�w�V�h��j�x�����ҁj���݂�ƁA�قƂ�Ǐ��i�����Ȃ��j�n���ɂȂ��Ă���A���������X�ŁA�Z�l�͈ړ����������A�Z������̕s����ȑw�ƌ�����B

�@�@�@4�@�ߍx�_���̐V�h�� top

�@�֓��_���S��͎���������A���h�A���k�����s�����B

�@�����Ŗ��{�͊֓���т̖��́A���̂Ɂu�֓�����o���i�ł₭�j�v�i����2�E�ꔪ�Z�܁j��ݒu���āA�����ێ��̋������v�����B

�@�����\�N�i�ꔪ�j�ɂ͓�\�`�O�\�̑����Ƃɂ܂Ƃ߁A�g���������点����x�����������B

�@�g�����̒��̈ꃕ�����u�e���v�Ɏw�肵�A�������̐ӔC�킹���B

�@�����V�h�ߕӂ̑����S�̑��X��\�ꃕ���̑g�����ł́A�����V�h���e���Ɏw�肳�ꂽ�B

�@�Ƃ��낪���A��v�ہA���~���A�n���A�������J�ȂǓ�\�����͂�����ē����V�h�̐e���w��ɔ������B

�@��\�����A���ŕ�s���ɏo�肵���菑���e�i�w�V�h��j�x�j���݂�ƁA�O���͓����V�h�ւ̔��Η��R�̕��ʂŁA�ߍx�_���̐V�h�ς��@���ɏo�Ă���B

�@�u�\�\���ǂ����X�͓����V�h��e���ƒ�߂��܂������A���X���Ƃ��[���ł��܂���B

�@�����V�h�͓c�����Ȃ��A�S�����Ƃ̐l���c�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�����ς痷�ĉ��n���̎҂���ł������܂��B

�@����l�͂��ߐV�h�̎҂ǂ��͕S���ƈႢ�A�]�˒��������ƂƏ������ς�Ȃ��A���g�����̂ق��ɉȏꏊ����ڂ��Ă����҂�����A�ߗށA�l���������悤�ɔh��ł��B

�@�ѐ�����j���̎O�����Ђ��͗��l�̎��̑�������܂��B

�@�����̐l�����͎��R�Ɩڗ����A���蒃���A��H�����̎҂܂œ��������ɂȂ��Ă���A�_�Ƃ݂̂ɗ��ł���S���Ƃ͉_�D�̍��ł������܂��B

�@�O�X��莄�����X�̔_��҂��̏������̎҂�S���̜���s�N�̎҂����̌��p�ŐV�h�֍s���A��H���g�������A�����A�����A���O�ɂȂ����҂����������܂��B

�@�Ⴂ�҂��s���ď��S�O���������ڂ��A���s�̈ߕ��𒅁A�|�҂̂܂˂����āA�������q���ɂ܂ň������܂˂��ڂ��Ă��܂��A������~�߂Ă��s���͂����˂Ă��܂��B

�@�E�h��ɂ݂���ɗ�����A�A��x���ҁA����҂Ȃǂ���A��������d�ɍ����~�߂悤�ƁA���ǂ����X��l�ꓯ�l���Ă���܂������ŁA�����V�h��e���ƕ����Đr�����f���ɂɑ����Ă���܂��B

�@�����l���̎戵�������Ă���V�h�l����������ɍs���҂��A���̂킸���Ȓ��K�ł��ꏊ���ꏊ�ł��̂ŁA���̋������ݐH���Ɏg���Ă��܂��܂��B

�@���̎Ⴂ�҂��]�˂։�������̂ɂ�����ʂ�܂����A��p�����ŋ߂����܂ōs���Ă��S�z�ŁA�_�Ƃł܂��߂ɓ����Ă���҂͑�ό������Ă��܂��B

�@�e���ƌ�����ΐV�h�ւ̉����������Ȃ�A���_�̎�v�炢���e���������悤�ɂȂ�܂����A�h���̎҂Ƃ͕S���͓邶�߂܂���B�\�\

�@�V�h��e���ɒ�߂܂����Ƃ́A��d�ɂ���Ƃɑ��肢�\�グ�܂��v�B |

�@���N�̍��݂�݂�������Ă���B���{�͂��������A���X���]�ޒ��쑺��e���ɉ��߂��B

�@�@�@5�@���̎����ƍ����� top

�@�V���̒��ɔ��Ȃ��ƍ߂͂Ȃ��������B���\�E�����E�\�͓��A�N�����ē��R�Ȏ����̋L�^��������Ȃ��B

�@���{�́A����s��ʂ��ďh��̎����ɐϋɓI���������Ƃ́A�����E�V�ۂ̉��v�ɐ^����ɏh��̎����ɏ��o���Ă���̂����Ă��킩��B

�@�����\��N�i�ꎵ���j�̎����̎��A�V�h�̗��ĉ��i�W�O�j�̐��͒�ߒʂ�\�ł������B

�V�ۉ��v�̎��A�����s���i�悤�����j���쒬��s�ɂȂ��Ă���A�����Ƃ��Ďs���������ɓx�Ɉ����������Ƃ͗L���ł��邪�A�V�ۏ\�ܔN�i�ꔪ�l�l�j�̐V�h�̎撲�ׂł͗V���̐��͂�͂����ʂ�S�\�l�ł������B

�@�����������V�h������قǖ͔͓I�Ȓ��������킯�ł͂Ȃ��B

�@�����\��N����킸�����N��̕����O�N�i�ꔪ�Z�Z�j�ɂ́A�W�O�̐��͘Z�\�Ƒ����Ă����B

�@����͖������[�i�d�G�j��������ŁA���̗̋������Ƃ������̂Ƃ����Ă���B

�V�ۏ\�ܔN�A�i��h�Ɏ���ꂪ�������Ƃ̏��A�S�\�l��肩�Ȃ葽���̗V�����������ł����V�h�́A�V���̒��߈����A�����͐��E�q��X�Ɩ��E�q��̓y���ɁA�C�����͏����q��ցA�������͔����Y��ւƁA��\���̋W�O�����ꂼ��h��Ō��߂����X�E�y���E�����ւ��₭�B�����B

�@�u�\���s�����i�݂Ƃ������j������ɒv�A���O�́Y�ؒu�i���߂��肨���j�A������X��l���i�Ȃ�сj�d���i�������āj��ҔV�����Y���i����������j�A���q�����T�����u�\�\�v�i�w�l�J��j�x�j�B

�@�S���̖�l�ɂ͓��R���ڂ��ڂ��̘d�G��^�������̂ł��낤�B

�@�u���ڂ��ڂ��̘d�G�v�Ƃ�������Ȉꌏ������B

�@�����O�N�i�ꔪ�ܘZ�j�h��ł́A�h����𗬂��ʐ�㐅�x���ɍ��𑽂̖��A���āA���������q�����悤�ƌv�����B

�@�\�����͏㐅�̓ŏ����̂��߂Ƃ������Ƃɂ��āA�㐅��l�E�㊯�̎��ɘd�G���Ă܂�ߍ��݁A�����s���֏o�肵�A�ߕӂ̌�Ɛl�ɂ��d�G����܂��Đ��������A�����ɐ��������B

�@���̑�E��؎O�S�]�{�A�����݁A����ɂ���Ċf���͉Ԃ̍炭���͂����������₩�ŁA���������̐����ł������Ƃ����B

�@���������̌�A�V�������ɐ���ɂƂ��߂���ƁA�܂��h��̔p�~�ɂȂ��Ă͑�ςƁA�������悭���̂����i�w�V�h�V�f�j�x�j�B

�@�A���Ƃ������̂Ƃ����A��������@�q�ɗ���������B

�@�������Ǝv���Ƃ���ł͐ɂ����Ȃ��d�G���g���Ď���i�߂�h��̖L���������邱�ƂȂ���A������^�c����h��̊��C�ɏ[�����@���͂�����������B

�@��X���卂����Z�́A�h����Ő�ΓI�Ȍ��͎҂ł������B���̉��ɗL�͂ȗV�f�̘O��A���̉��ɘO��Ǝ���̂�������A�����̓X��A�ƃs���~�b�h�^�̑g�D�ŁA���̏h��������^�c���Ă����B

�@�]�ˎs���̊e���ɂ́A�����ɔ����Ē����̎���ʼn^�c���Ă���u���g�ԁv�Ƃ����̂�����B

�@�����ȕs�ˎ��͎��g�ԉ��ŏ�������A���嗧���̌��łȂ�ׂ��O���ɉk�炳���u�����Ɂv��������邱�Ƃ����������B

�@�����V�h�ɂ͒Ǖ��ƁA��E�����������쑤�Ƒ��O�����Ɏ��g�ԉ����������B

�@�V�f�̒��Ƃ��Ė��{�̊Ď��̂��т����V�h�̏ꍇ�́A�h����Ԃ��̋ꂢ�o���������āA�����ŋN�������ƍ߂ȂǁA��ΓI���͂̂��鍂�����̌��ŁA���Ȃ�����ł��Ƃ�[�߂������m��Ȃ��B

�@�L��ȍ����@�̒��ɁA�����F�܂����̂��̂܂ł������̂ł͂Ȃ����B

�@���g�Ԃ̖�ڂ����������Ƃ������A��Ɏx�z����l�̓����L���b�`�ɏd�_���u����Ă����̂ł͂Ȃ����B

�@�q���ȏh��@���͂������������̎Y���Ƃ����悤�B

�@���オ�������邪�A������N�i�ꔪ�Z��j�A�Бq���x���߂����ĕ�����V�c�̔_�����勓�A�~�X������l����ڎw���Đi�s���Ă����������������i���i�����B��q�j�B

�@���������A������V�c����l����}�����������Z�́A�~�X�������ɒn���̓ΐE�l�����������������āA�唪�Ԃ��q�Ńo���P�[�h������Ĕ_���̐i�s��j�~�����B

�@�킸���������炸�̏o�����ŁA�x�@�@�������Ȃ���̍s���͂ł������B�@�������āA�����k�炳�ʎ���̐��̂��ƂŁA�\�����ɂȂ����ƍߎ����͈���Ȃ��A���{�̒e�������A���������܂œ����V�h�͔ɉh�����B

�@�@�@�@�@��

�@�u�V�h�J�݂̑剶�l�����l�̂��@�͂���͍L�����̂ŁA���͊w�Z���Ђ���Ƃ������@�ւƂ�ł����Ă͏I������̒���y���܂���Ă��܂����B�@���̖̂V�����͉_�̏�̂悤�Ȑl�Ŋw�K�@�֒ʂ��Ă��܂����B

�@����l�͊ј\�̂�����ŁA�����V�h�̒���������������܂���ł����v�i�w�ØV�̘b���ꂱ��x�v�j�B

�@�J�w�����X����𐢏P���Ă����������́A�q�݂ɂȂ�{��c���ɂ��Ȃ����肵�����A�������E�R�̎���̓S���w�̂ł���������\��N������p�����ɒ��̒��S���ڂ��āA�����V�h�͂��т�Ă��܂����B

�@�吳�l�N�A�\���̌ˎ�͐�c�̕���l�J�����@�i��������j�Ɏc�����܂܌˒˒��i�V�h��j�Ɉڂ�A���̌�̏����͂킩��Ȃ��B

�@�����Ƃ͓����V�h�Ɖ^�����Ƃ��ɂ����B |

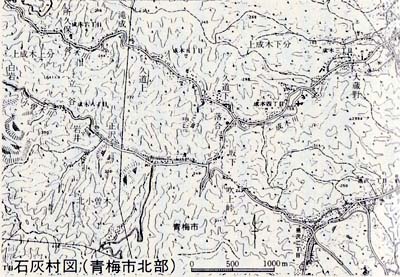

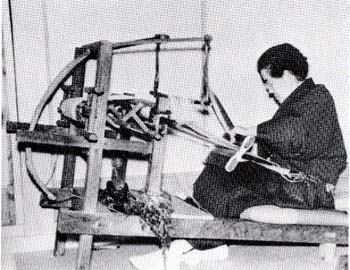

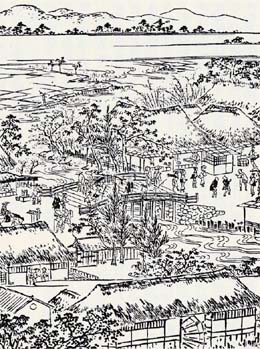

�����V�h�̊J�c������Z�̕�E�����@

|

�@���́@���Ə��� top

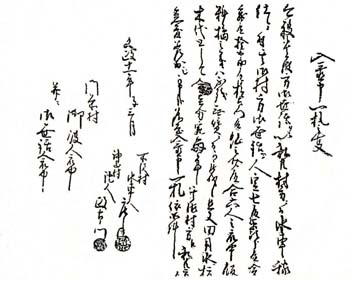

��������Ƃ̑��ՕW��

�i�ےJ�s�{��5���ږ�����F���@���j |

�Õ����E�����ޖ�� |

�@�@1�@���ꐧ�x

�@�]�ˎ���A���R�Ƒ喼����낷�鏊�͑��Ƃ����āA���ꂼ��ꏊ�����܂��Ă����B

�@���i�ܔN�i��Z�j�ɂ��ꂪ���x������A�]�ˏ邩���\�L���l�������R�̑��A��\�L���悩��l�\�L���܂ł͈͓̔͂����O�Ƃ̑��ŁA������͔��B�Ƃ̑��ł������B

�@���͐퍑�����Ɉ��D����Ă������̂��������A���̒��������ɂȂ�Ǝ��R������Ă������B���ꂪ���ۊ��ɕ������ꂽ�B

�@���R�Ƃ̑��͊����A�╣�A�˓c�A����A�ڍ��A�i��̘Z�ɕҐ����ꂽ�B

�@�~�X���ł����ƁA��ΐ_���i���݂��Ⴍ�����j���i���n��j�܂ł����R�ƁA�ےJ���甠�������i���䒬�j�ӂ܂ł����B�Ƃ̑��ł���B

�@���̒��̔_���́A���̎傪���ɗ��Ă����x���Ȃ��悤�A�����ƒ��ӂ��͂�����B

�@���̐S��������������`���Â����Ă����B

�@���ۂ̕������A�����Ǘ������������̒�����l�́A�_���ւ̎���肪���d�ɂȂ��Ă����B

�@������l�͏�ɑ��������A�����ɖ쒹�̏����Ŏז��ɂȂ���̂��Ƃ蕥�킳���A�����ɂƂ߂������B

�@���d�Ȏ����͍��L�̂悤�ȁu����@�x�v�i�������͂��Ɓj�ƌĂ����̂ɂ��ꂪ�悭�\���Ă���B

�u�E�����ɂ����ĎE�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E����ǂ����ĂĂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E��E���i���Ƃ�j�͔�������l���܂ł��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E������������ɂ��ĂĂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E������l�����㎞�͐l�n���Ȃ����B���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�E�V�K�ɐ��ԁA�Ƃ����Ă鎞�͋��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�E���̂����A�����A��������������ɕ߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v

�@���X�ł���B

�@���ׂȂ��Ƃł��A�_���͂��̖@�x�łƂ��߂����B

�@���ےJ���̗^�E�q��Ƃ����҂��]�˂���e���A������E�������Ƃ���������������l�̎��ɓ������B

�@�^�E�q��́A���̓e�͓����̎҂ɏ���A�E���������ڂ��͂Ȃ��ƕى��������A����ł��g�����Ē�����l�ɂ�����������i�V�ێl�N�w�ےJ�s�j���x��j�B

�@��������A�b��߂��闎������A�O���[�g���̂Ђ��������낷�̂���X����������B

�@�u�@����Ȃ��珑�t���Ȃ��Ċ�����

�@�@��A���ԌS���̑��X�A��N�̒ʂ蓖�N���ĎR�q�d�肽����������B���Ƃ��䎜�߂������Č�Ƌ���������͂ΗL�������d���킹�ɑ�������

�@�@�@�@�����\�ܔN�\��

�@�@�@�@�@�@�@���ԌS�i�\������A��j�v |

�@�u����Ȃ�����㏑���ȂĊ�グ����@

�@�@��A������蓖�t�ɂ����Ē������т����������邩���炸�����r���A�S����V�ɂ���ь�B

�@�@�������A�|���Œ�����ǂ����������������͂ΗL�������d�����ɑ�������

�@�@�@�@���ۓ�\��N��

�@�@�@�@�@���쑺�����i�ȉ��\�ꃕ������j�v |

�@�u�@����Ȃ��珑�t���ȂĊ�����

�@�@��A�����i�͂�܁j�@��ځ@�@��A���s�i�����䂫�j�@���

�@�@�����S�����q��V�B�O���̖ؕ��ƕ�����������グ��B

�@�@���Ƃ������߂��ȂČ䕷�ς݉������͂ΗL�������d�����ɑ�����B

�@�@�@�@�Éi�O�N��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���J���V�c���吴���Y�@�@�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ȏ�w���䒬�j�x�j |

�@�@�@2�@�_�����S�̍S���� top

�@�V���O�N�i�ꎵ���O�j�A���쑺����Y���֔�����������l�̏h����́A�K�l�\���ю��S���A���l�S���\���l�̐l����͑K�Z�ю��S�����������B

�@�����O�N�i�ꔪ�ܘZ�j�A����ɖ���Ɣ_���̉Ƃ֕��h�����A������l�ƉƗ����l�̏h����́A�����ƑK�O�јZ�S�\�Z���A�݂₰�����ꕪ�ƑK��S���A�d�G�����A���v���O�����ƑK�O�є��S�\�Z�����������B

�@��������֏o���u����v�ɂ����̋������������B

�@�u��v�͏o���ꂽ���ɏ������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A��l�������ɍs�����ہA�u��M��v�Ə̂���d�G�̊z�ɂ���āA�����x�ꂽ��A�܂��s���ɂȂ邱�Ƃ��������B

�@�u����l�l�����X�܁A�Z�x�������ɂȂ�A���ꂱ��ނ����������Ƃ������Ⴂ�܂��B

�@�Ђ������ď�����ł��Ȃ���Ԃł����A����S�D�O�S�D�i��D��ܕ��j�̌�M�エ���ɂȂ荢���Ă��܂��v�Ƃ���������A�u�ǂ�����M����[�i�т��A�K�j��S���ɂ܂��ĉ������v�Ƃ����������B

�@��M��́A���������o���ꂽ�킯�ŁA���͔_���ɂƂ��ė��v���邱�Ƃ͈���Ȃ��A�����S�����邾���̑��݂������B

�@���̍S�����܂Ŕ_�������S�����B

�@��ꐧ�x�͖����܂œ�S�N�ȏ�������A���̊Ԕ��B�Ƒ��ɔ��B���ɂ����̂͂���������Ȃ������B

�@���̊ԁA�_���͉���s������킸���]�����B

�@�Ȃ����̂悤�Ȑ��x��u�����̂��A���R���͂�����킩��Ȃ��B���̂��߂��낢��Ȍ������Ȃ���Ă���B

�@�u���ɂ��ƊĎЎ��⍋�Ƃɗ������A�{��̎Q�l�ɂ����B�܂�����̎��@���d�������v�i�w���R���j�x�j�B

�@�u�]�ˋߍx�̕��G�ȗ̒n�̓��肭�݂̂��߁A�̎�x�z�̎コ��⋭���鐭���I�z���v�i�w����s�j�x�j�B

�@�֓��e�n�͖����i��́j�E�喼���i���́j�E���{�́E���З̂Ȃǂ����G�ɓ���g��ł��āA���̎x�z�������ł������B�]�˂�����ɂȂ�ƁA�Ꝅ��ł��E����A�E�l�A����ȂǕs���ȋ�C�����܂��Ă��邪�A�ƍߎ҂����̂֓������肷��ƕߔ��ł��Ȃ��B

�������A��́A���̂��킸�֓���~���x�z����u�֓�����o���v���u���ꂽ�̂����̎����̂��߂������B�u����ƕ��s���āA���łɂł��Ă����ꐧ�x�́A�����₤�Ɋi�D�Ȑ��x�ł������B�������͂��̖����痣��Ē��ڔ_�����x�z���悤�Ƃ����B�����łȂ��l���ł������v�i�w�֓��ߐ��j�����x8���E��Ίw�j�B

�@����������v���������́A��ꐧ�x�́u�����̐��̎コ��⋭���������x�v�Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B

�@���������̂ق��ɂ��Ӗ�������͂��Ȃ����B

�@������ɋꂵ�ޖ��{��̎傪�A�̖����獇�@�I�ɋ������D�ł�����̂́u�N�v�v�Ɓu�^����v�u�������v�Ȃǂ���ł��邪�A�����̊z�����グ��̖̂͗��̒�R�������Ď���ł��邪�A�̎呤�ɂƂ��čł����͓I�Ȃ̂́u�d�G�v�ł���B

�@��ꐧ�x�ł́u��M��v�Ƃ����d�G�����R�ƂƂ��B

�@�Ⴂ��\�ł������ł���Ɛb�𑽐������Ă���̎�́A�����̕ʓr�������A���Č��ʂӂ�����Ă����̂ł͂���܂����B

�@�@�@3�@�������x top

�@���ꐧ�x�łǂ�ȂɌ������S�����Ă��A�_���͏]���ł������B

�@�������]�˒���������ɂ킽���Č������𑝂��Ă��������Ƃ��Ắu�����i���������j���x�v�ɂ́A�_���͑����イ�����Ē�R�����B

�@������N�i��Z�܋�j�A���{�͓�����s���߂āA�X���̌�ʉ^�A���i�ǂ点���B

�@������s�́A���p�̒ʍs�҂�ו��̗A���Ȃǂ��~���ɉ^���邽�߁A�܊X���̊e�h�ɏ펞�l�n������������B

�@���C���̊e�h�͕S�l�S�D�A���R���\�l�\�D�A�b�B�E�����E���B�e�X���͓�\�ܐl��\�ܕD�ł������B

�@��ʂ̔��B�ɔ����Č��p�̒ʍs�ҁA�A���Ȃǂ������Ȃ��Ă���ƁA�h��͏���l�n�����ł͊Ԃɍ��킸�A�ߕӂ̑������̉����������B

�@�͂��ߏ��l�n�i��������j�Ƃ��������A���\���N�i��Z��l�j�u�����v�Ƃ��Đ��x�������B

�@�����́A�����ɉ����ď������Ƃ����̂����߂��A�������S�ɑ��l����l�A�n��D�ƒ�߂�ꂽ�B

�@�i�������̂��ɂ͍��S�ɐl���܁`�Z�l�A�n�O�`�l�D�Ƒ����Ă������B�j

�@�����͏h��̋ߗׂ̑�����߂��A�l�n�̋`�������B

�@�������������u���i���傤�j�����v�Ƃ������B

�@���̒菕���ł��l�n���s�����鎞�́A����ɂ��̎��ӂ̑�����Վ��ɂ���������o�����B

�@�����������́u���i���j�����v�Ƃ������B

�@���R�̎�������������p���s�҂��g������l�n�i���l�n�j�͖����ł��邪�A�w��̐l�n�ŊԂɍ���Ȃ����͌��p���s�҂��ق�����l�n���ق��A������s����߂��u����i�������߁j���K�v���x����ꂽ�B

�@�����K����߂�ꂽ����͐��ԑ���Ɠ������炢���������A�����������Ȃ�ɂ�A�����K�͑S���Ⴂ���̂ɂȂ����B�@�V�ۂ̂��됢�ԑ���͐l����S�\���A�n��D�ܕS�����������A���̂ق��͐l���\���A�n�S���Ōܕ��̈�Ƃ��������������B�@�������́A���Ƃ�����̏����ł��A�s���Ɉ���A�A��Ɉ���A�v�O��������A�����̔�p�͎��������ŁA������̒���K�����Ⴆ�Ȃ��B

�@���̏�A�����Ɏg������鎞���͔_�Ɋ��������B

�@�����łȂ��Ă��l��s���ɂȂ肪���ȑ��́A���̎����ɓ�������̒j���n�������ɂƂ��āA�傫�ȏ���������ނ����B

�@��܂��A������͓�A�O���x��Ă���N�Ԃ̎��n�ɂЂт����߁A�_���ɂƂ��ď����́A�N�v��茵�����旧�Ăɂ����v��ꂽ�B

�@�������_������ǂ�ȂɌ���ꂽ���A���̈ꕶ�ɂ悭�o�Ă���B

�@�u��ےJ�̐l�X�͐̃e���}�i�`�n�j�Ƃ����Ė���̖��߂�����ƒ��哹�̔��܂��͐�z�X���̔��q�i���炱�j�Ȃǂ։ׂ����l�v�Ƃ��ďo�Ă������B�i���j

�@���֏o��̂̓W���E�X�P�i�菕�j�Ƃ����A����ΕK���o��̂ł��������A���q�֏o��̂̓J�X�P�i�����j�Ƃ����Č����n���̐l���o�Ȃ��Ă����x���Ȃ������B

�@�n���������`�n�ɒ������ꂽ�̂ŁA����ɂł�̂�����Ȏ҂͒n���𑼐l�ɏ����Ă܂ŋ߂ꂽ�B

�@�����ےJ�����\�O��c�����֖������䂸���Ė���͂��ߐl�X�͑傢�Ɋ�уI�u�X�i�i���_�j�ň��̐_�y���Â��A�܂��ꏡ�ɂ��S��\���̂��_���i�݂��j���Ĉ��ݍ������Ƃ����B�v�i�w���{�햯���������p���x11���E�������ܘY�j |

�@���̂悤�Ȃ��ƂŁA�e�����瓹����s���ցu������Ɗ�v���o�����B

�@�ꍇ�ɂ���Ắu��v�����Ȃ����鑺�����������A���͋p�����ꂽ�B

�@���́u��v�̈��ɉ��L�̂悤�Ȃ��̂�����B

�@�u�@�i��h��������Ɗ�

�@��A�L���S�p��������g���y�S���\�グ�܂��B

�@�@�ܔN�O�����͕i��h�������ɂ���鎞�A��ʃ��J���䉋�ɑ��i�Ζ�Ɂj���t�i�������j�l���Ɍ���A����ʂ��ċ߂Ă܂���܂����B

�@�@���N�V�{�l�i������V�c���j�]�˂ւ��z���̎��͊肢���͂���ꂸ���������߂܂����B

�@�@�䉋�ɑ����t�l���ɂ͈ꃕ�N���O��l�]��߂Ă��܂��B

�@�@���̏������������܂��Ă͂ƂĂ��߂��˂܂��B���Ƃ���͖Ɖ�����܂��B�@�@�i���4�E�ꎵ�l�j�v |

�@����͓����V�h�ׁ̗A�p�����̒V�菑�ł���B

�@�������͖Ƃ���Ȃ������̂ŁA�Ō��i�Ƃ��ē�����s���łȂ��A�����s���֘A���ؕ����o�����B

�@���̖����ɂ́u���ǂ��c�炸���k���܂������ʁA���グ������܂ł���邪����ւ��Č�i�ב����Ă܂���܂��B

�@�������Ƃ����i�����j���܂�����A���̉Ƒ��̎҂��イ�Ŗʓ|�����Ă���������ł��v�Ǝ̐g�ł������Ă���B

�@�A���ł��邩��قƂ�Ǒ��l�S���Ǝv���A�����A�P�Z�A�m���A���s�A���Z�A�����ȂǂƂ��������I�Ȗ����L����Ă���B

�@���̍��ɂ͂����u���O�i���܂��j�S���v�ƌĂ���ӂ̔_���̗͂��䓪���Ă��Ă��邩��ł��낤���B

�@���̌��ʂ͂킩��Ȃ����A���̂悤�Ȏ͖Ɖ^���͂ǂ̑��ł��N�������B

�@�����������̔ߎS���͂����Ƃ��̉��ɂ������B

�@�����_���̕s���{�Ɍ����������A���֓]��������̂��A�]�˖��{�̏퓅��i�ł������B

�@�������x�����サ�A�_�����m�����ݍ��킹���̂����̗�ł��邵�A�������x������Ɏ�����i���Ƃ����B

�@�܂��u�h��Ə������Ƃ�Η������邱�Ɓv������ł���B

�@�h��͎��������̕��S�������ł��y�����邽�߁A�������ɐl�n�̋������𑽂�������B

�@����l�n�̒萔�����낦���Ȃ��h�́A�������ɂ�����Ȃ킹�����A�����������Ă��Ă��A�u�͂��l�n�v�Ƃ����āA�����S���g��Ȃ��ŗ\���ɏ����c���Ă����B

�@���̕������������̂ق��̐��������Ȃ�B�h�̂ق��͂Ȃ�ׂ��͂��l�n�𑽂����悤�Ƃ����B

�@�܂����l�n�͖����Ȃ̂ŁA�h���͂Ȃ�ׂ����l�n���������ɂ�点�A���������͒��K���Ⴆ��ʒ��l�n�̂ق�����낤�Ƃ����B

�@�ʒ��l�n�́A���Ԍ����́A���̑����i���Β��K�j�ʼn҂����Ƃ��ł����B

�@�������̂ق��ł͂����ɑR���āA�菕�̎��͂ł��Ȃ����A�����̎��͕s�Q�A�x�Q�����ďh�����₪�点���B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�h�Ə������Ƃ̑����̌����ɂȂ����B

�@���ꂩ�������́u�������Ə������Ƃ̑Η��v�ł���B�����Ə�����o���ċ����ꂽ���͋x���ł���B

�@���������̏ꍇ�A�K���u�����v�Ƃ����āA���̑����w�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̍����́A���̑��͎����̑����i�C���������炱�̍ہA���点�Ă��A�Ƃ�����i�ɂ��g��ꂽ�B

�@���̏������ɂ���ď����l�n�̐�����܂��Ă���̂ł��邩��A�x���������̕��𑼂̑�������肵�Ȃ���Ȃ炸�A���̏ꍇ��̕��@���Ƃ���B

�@�x�̑��ɁA�������߂�u���i�����j�����v�ƁA�㏕���̑������߂Ȃ��ŁA�������S���ɋx�̕������悯�����S������u�P�ׁv�i��Ȃ��j�Ƃ�����B

�@�x���̑����ł���Ƃ��̕��������̑����d���Ȃ�B

�@���{�̂ق��͂��������ɑ������Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���B

�@�x���ɂ͌ܔN�A�\�N�Ɗ������������B�㏕�����P�ׂ̑����A���̊����܂ł͉䖝���ċ߂邪�A�x�̊���������ƁA���̑��͊������������珕���ɕ��A�����Ă���A�Ƒ㏕���E�P�ׂ̑��X����Ăɕ�s���Ɂu��v���o���B

�@�����ŋx�Ƒ㏕���E�P�ב��̊Ԃɑ����݂�������B

�@���̂悤�ɂǂ��܂ł��ی��Ȃ������Ƒ����݂��d�Ȃ��Ă������̂ł���B

�@�Ō�ɏ��������m�̑������A���쑺�Ƃ��̎��ӂ̑��̏ꍇ�Ō��Ă݂悤�B

�@�@�@4�@���쑺�̕��� top

�@�܊X���̒��ł���߂Č�ʗʂ̑����͓̂��C���ƒ��R���ŁA���C���̏h��i��A���R���̏h����Ƃ̒��Ԃɂ��钆�쑺���ӂ́A�����̍Љ��i�H�j���ł��₷���n��ɂȂ��Ă����B

�@���쑺�͐~�X���ΊD�p���̑��h�w�Ƃ��Ĕ����������ł���A���쑺���h�w�Ƃ��ď������O�\�Z�����������Ă����B

�@���\���N�i��Z��l�j�������x�����{�����ƁA�O�\�Z�����̏���������A�c�[���i�����j�A���@���A�n�����A�a�c���i�ȏ㐙����j�́A�������l�����Ɍ��炳��Ă��܂����B

�@����Ɋ������N�i�ꎵ�l���j�A�c�[�A���@�̓��͍b�B��������ˏh�̒菕���ɂȂ�A���쑺�͓��̏��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@���쑺�̏����^���͂�������[�����B

�@�u��N��蒆�쑺�A�n�����A���@���A�c�[���A�a�c���܃����g�����X�̌�`�n�p�����s�Ȃ��Ă��܂����B

�@�������Ƌ{�̌䕁���ɂ͂��т�����������l�n�A���l���A�܃����ɂČp���Ă܂����B

�@�ߔN�c���A�ꋴ�l��̒m���n����܂��������A���̊O����{�l��m�s���A��㊯�l��p���A�l�n��p���߂܂����B

�@�䉋�ɒ�����Εt�Ώ��̏d������p���߂܂����B���̂��ѓc�[�A���@�����O����荷���Ɍ�肢�Ȃ��ꂽ�R�ɂāA�E���A�O�������Ă͒��쑺�p����V�������܂��B

�@�䎜�߂��ȂĂ��̒i���\�グ�܂��B

�@�@�@�������N�@�@�@�@���쑺����K�E�q��@�v |

�@���́u��v�͎������āA���܂Œʂ�l�����𒆖쑺�̒菕���ɒu���ꂽ�B

�@���������N�i�ꎵ�܈�j�A����ˏh�̒菕���v���R���i���c�J��j�������̂��ߏ\���N�̋x����������A���̑㏕���Ƃ��ēc�[�A���@�����w�肳��A�܂����쑺�͔n���A�a�c�̓��ɂȂ��Ă��܂����B

�@�\�Z�N��̖��a�l�N�i�ꎵ�Z���j�A���쑺�́u����`������h�w�̕s���̌p�����ɑ��ɂȂ�A�O���������ł͊Ԃɍ��킸�A�O����s���l�n���ق�����ĕ�[���Ă���B

�@���̂��߉ߕ��̔�p���������č������Ă���B�v���R���͂��łɋx���̊����\�N���߂��ĕ������āA�c�[�A���@�͖��g���ƂȂ��Ă��邩��A�����𒆖쑺�̒菕�ɖ߂��ĖႢ�����v�|�肢����A���ꂪ�������ē��N���ʂ�l�����菕���ɂȂ����B

�@���ꂩ��O�\�Z�N��̋��a�O�N�i�ꔪ�Z�O�j�A���x�͔��h�����̍��~�������x�����肢�o�Ď������A�c�[�A���@�A�n���A�a�c�̎l���������h�̑㏕���Ɏw�肳�ꂽ�B

�@���̎l�����͂������ē�����s���ɁA�u���~���������ǂ��l�����������ɂ��܂������A���ǂ��͑O�X��蒆��h�ɋ߂Ă���A�v���R���̋x���̂��ߎl�����Ō�`�n��p���߂����߁A�Ԃ�S���������o�܂����B

�@���ǂ��̑��͐l���Ȃ��씨�Ƃ��l���炸�����n���ł��������Ă��܂��B

�@���̏�A���~���̑㏕���ɂȂ�܂��ẮA���̂�l�����������ςȉߖ��ɂȂ�܂��B�v�Ɗ肢�o���B

�@���������́u��v�͎�����ꂸ�A���̎l�����́A���������N�i�ꔪ�Z�l�j�����h�̑㏕���𖽂���ꂽ�B

�@�����Ŏl�����́u���h�̏����ł͏d���ɂȂ�v�Ƃ����Ē��쑺�̏�����f���A���h�̐�ɂȂ����B

�@�{�������쑺�́u�l�����������̏h�̒菕�ɂ����Ă����ĉ������v�Ɗ肢�o�����߁A���쑺�Ǝl�����̑��_���N�������B

�@���쑺�������A�l�����͋������Ē��쑺�̒菕�����߂邱�ƂɂȂ����B

�@�������A�܂��ʓ|�Ȃ��Ƃ��N�����B |

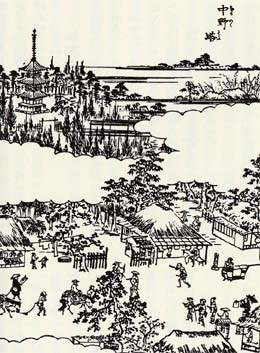

���쓃�i�]�˖����}����j

|

�@��l�\�N��̓V�ۏ\�O�N�i�ꔪ�l��j�O���A�b�B�����̍���ˏh���A�w�`�Ɩ��ɑ��Ȃ��ߍ��������Ƃ����āA���쑺���̂ق��������Ɏw�肵�ĕ�s���Ɋ肢�o�����Ƃ������B

�@�u�h�w�ł���̂ɂ��̏h�w���̂������ɂ���Ƃ͉������v�ƒ��쑺�͂���������s���Ɋ肢�o���B�u��������̌�p�́A�ꃕ�N���ώO��l���g���A�S�������ŁA���݂��ɐ��X���P�������Ȃ����ߍ����āA���x���Ȃ��悤�߂Ă��܂����B���̏㍂��ˏh�����ɋ������Ă͓�V���ɂɑ����܂��v�B

�@���������́u��v�͎�����ꂸ�A�N��`���q�A�g�������͕�s���ɌĂ�A���̊菑�̎扺������@���ꂽ�B

�@���쑺�Ɠ���������ˏh���獷���w������c�������A�����Ə����肢�o�āA���쑺�Ɠ��l�p�����ꂽ��������߂��A�㊯���Ɋ菑�Ē�o�̏��������߂��B���̂��Ƃ������쑺���A���x�͑S�������������Ō�������ɍĊ肵���B

�������͏����ɂ��Ă̌����͑S�������Ă��炸�A���ʂ͂Ȃ������B

�@�����̔ߒV������ɂ��̂т��A�`���q�A�����͓�����s�Օ��\�o��ɒ��ڑi���悤�ƁA���N�O�������A��l�͔\�o��̂������i�����j�ɒ��i�i���đi�j�����B

�@��������s���͊�Ƃ��Ă��������ꂸ�A���V�ۏ\�l�N�ꌎ����A�l�����ƂƂ��ɍ���ˏh�̏������߂�悤�������B

�@���N�V�ۏ\�l�N�́A�ƍN�̓�S��\������A�ƌ��̕S���\�O����ɓ�����A���̏��R�ƐẮu�����ЎQ�v�͉ؔ�������߁A�傪����ȗ��s�ƂȂ����B

�@���̂��ߒ��쑺�͂܂��A���h�̑㏕������������ꂽ�B

�@����Œ��쑺�́A�~�X���h�w�̖�ڂƁA���R�A�b�B���X���̓�̏h��̏����ɂȂ邱�ƂɂȂ�B

�@���̑傪����ȓ����ЎQ�ŁA�����̑��������ɓ������ꂽ�������Ă��A���쑺�͂����Ĕ��͂��Ȃ��������A�u�����Ė��a��N�i�ꎵ�Z�܁j���h�߂����̌Â��������ł��肢�������v�|�肢���o�����B

�@�������͂���オ���āA�]���Ďw��l�n�̐�������ɂ���đ����Ȃ��Ă���B

�@�Â������Ăł���ė~�����Ɗ�����̂��������A�������������Ȃ������B

�@��s������u���͉��@���ς��Ă���B�e���҂̏h�w�ł��߂��Ȃ��͂��͂Ȃ��v�ƍ��@���ꂽ�B

�@���쑺�͂������Ȃ��V�����������̊����Ăɏ]�����B

�@�`�n�������̍ہA�����獷���o���u�����v�Ɂu�e���҂ɌA�Ε��ɍ��x���V�������Αłׂ��|����������A��������A���x�̋V�͌�p�l�n���ߌ�l�d��ׂ���v�Ə����L�����B

�@�n�܂��s�����ς�����B�u�����v�̓ɖ����̎v�������߂��ł��낤�B

�@����\��㏫�R�ƐĂ̓����ЎQ������A���R���n�܂��Ĉȗ��ő�̓����ƌ��p����Ă������̂ɁA���v���N�i�ꔪ�Z��j�̍c���a�{�i�����݂̂�j�̍~�ł�����B

�@����ɔ����Ē��R���̏����́A�Z�\�Z�h�̊e�h��A�菕���̑��A����ɏh�ꂩ�牓���������A�㏕���̑��ȂLj�h��ɂ���\�`�O�\�̏��������������Ɖ��肵�āA����ɋ߂����X���������ꂽ���ƂɂȂ�B

�@�ǂ̑��������̑��łȂ��͂��͂Ȃ��B���쑺�̏����̍ЉЂ́A���̕X�R�̈�p�ł������B

�@�@���́@�ΊD�������L top

�@�@�@1�@�����g������

�@�ΊD���Y�n�͐~�k���̐����i�Ȃ肫�j���A�k���]���i�������j���̓��ƁA�̂�����S���|�i�Ȃ������j���i��ʌ��j��������ĎO�����ƂȂ����B

�@���ؑ��͍]�˒����A�㐬�ؑ��Ɖ����ؑ��̓�ɕ��ꂽ�B�����ؑ��͑S���ΊD�Y���Ȃ��B

�@���؋��́A�~�̒��������̎R���A���ɐ��㓻�Ƃ������������ɂ��������Ă��āA�~�̐������A�o�ό������c���ꂽ�R���ł������B

�@���ł���ʂ̕ւ͈����A�~����㐬�ւ̃o�X���ŋ߂���ƈꎞ�ԂɈ�{�ʂ���悤�ɂȂ������ł���B

�@�v���i�㐬�ؑ��j���琬�ؐ�ɉ��������������̂ڂ��Ă����ƁA���S�ȓy�n�͂قƂ�ǂȂ��A�킸���Ȕ����R�������璆���ɂ����čk����Ă���B |

|

�@�Ƃ���ǂ���R����܂Ŕ���A�]�ˎ���ɂ͐l������ƒʂ�邭�炢�̓����쉏�ɂ��������Ǝv����B

�@���֗���鐬�ؐ�ɉ��������́A���ł͐l�Ƃ��܂�ł��邪�A�]�ˎ���͂������̐l�Ƃ����W�܂��āA�s���R�Ȑ��������Ă������̂ł��낤�B

�@���̐Â��ȎR���́A�]�ˎ���A���ɕS��\�N�̒����ɂ킽�����z�����J�Ԃ��ꂽ�s�^�̑��ł������B

�@������i�~�s�㐬�؉����j�Ɏc��Õ��������^�����w�~�s�j�j�ȏW�x15���i��ҁj���玖���̌o�܂����ǂ��Ă݂�B

�@�@�@�@�@��

�@�ŏ��̑����͋��ۏ\�O�N�i�ꎵ�j�ɋN����B

�@��������߂���g���i����l�̈�A����̕⏕���j���m�̑����ł������B

�@�ΊD���Y�ɐ�ΓI�Ȍ��͂������Ă����̂͗q��ł���B

�@�q��́A�R����ΊD���؏o���A�R�����W�߁A����i�ɂ��Ď�p����֏W�߂ėA������܂ŁA���O��l�ȏ㓮�����Ē��K���x�����A���z�Ȏ����B���A�z���̔_�������z�����B

�@�q��͐����́A�o�c�\�͂̔�������l���ł������낤�B

�@���ۂ̏��ߍ��A�q��͓�\��l�����B�ނ�͗͂������Ă����̂ŁA���̖����g���Ȃǂ����R�ƌ��C����悤�ɂȂ����B

�@����䂦�ɏ㐬�ؑ��͑����ɂ���ׂđg���̐��������B

�@����́u���ƕS�����E�q���i�؍莁�j�A���̗����i�肹���A����j�Ȃ�v�i�w�V�ҕ������y�L�e�x����7�`11�j�Ƃ����悤�ɁA�����i�����킯�j�q��O�Ƃ̈�l�؍�{���i�呠��|�y���ؑ��̎����j�̐��P�ł������B

�@���������ۂ̏��ߍ�����݊p�̗͂����悤�ɂȂ������̗q�匓�g���Ɩ��������N����i�N�Ԗ���j�ł���悤�ɂȂ����B

�@���ێO�N�i�ꎵ�ꔪ�j�A����؍莟�E�q��ɐ�������q��������āA���傪��l�ɂȂ����B

�@�Ƃ��낪���ۋ�N�i�ꎵ��l�j�A�Α�������̂������ǂŁA��������q�͔_�����i�����āA��������q����グ���Ă��܂����B

�@�����q�ɑ�閼��͑��̑g���̔����q�A�����q�A�ܘY���q��A�s�Y���q�ɂ��N�ԂƂȂ����B

�@����𔗂�ꂽ���Ƃɍ��݂��������������q�́A�ނ疼�傽���ւ̕��l���A�l�N��̋��ۏ\�O�N�i�ꎵ�j�A�����q�͑㊯���ɔނ��i�����B

�@���ꂪ���������̔��[�ƂȂ����B

�@�@�k���ۏ\�O�N�̑����l�@

�@��������q���i�������e�́u�N�v�̏�[�ɕs��������v�Ƃ������̂ł���B

�@���̂�����̔N�v�́A�{�r���i�ق�ǂȂ�A�āj�̊O�ɏ������Ƃ��Ď��A�ȂȂǂ����Ɋ����Ĕ[�߂Ă����B

�@���̊��������Ŋz���A��������W�߂��z���A�㊯���֔[�߂��z�̂ق������Ȃ��B���傪���U�����Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂ł���B

�@����ɑ��ď\�l�̑g���́A�����q�̂������Ƃ͂ł���߂ł���B�����̕S�����݂�Ȃ��̂��ߖ��f���Ă���A�Ɣ����B

�@�������i�ׂ����㊯���������Y�����́A�����q�ɂ�����x�ڂ�������悤�\���t�����B

�@����܂Ŏl�N�ԁA����̍s�������X�ɒǂ������������q�̕��ɂ́A�N�v�[�����߂���s���Ǝv����_���A��\�Z���ɂ킽���čׁX�Ə����Ԃ��Ă����B

�@�u��A���O�\�ς����[�߂�Ƃ�����O�\��ς����������B�旧���͂�����Ă���B

�@�@��A�Ȗڂ͈�є��S���\���[�߂�Ƃ���A��є��S�Z�\��悾���[�߂��B�\�O��Ƃ肷���Ă���B

�@�@��A�{�r�Ă͎l���N�œ�Ύl�����˂Ƃ肷���Ă���B

�@�@��A���N�����^����A�y���̎敥�����Ƃ��đK��юO�S�\�W�߂����A���̓y���̎敥���͂��Ă��Ȃ��B

�@�@�@�N�Ԗ���s�Y���q�Ƒg���ܘY���q�傪���������̂ł͂Ȃ����B

�@�@��A���N�\�̎���Ŗ�l�����w�[���������A���̔�p�ɂƕĎl�U�A�K�ɂ��ď\���ѕS�ܕ����ꂽ���A�����҂֎x�����Ă��Ȃ��B

�@�@�@�s�Y���q�A�ܘY���q��A�����q���F�c���Ă��炢�����B�@�i���j�@�v |

�@�����q�̍U���̑Ώۂ͔N�Ԗ���A�g�������ŁA���Ɏs�Y���q�A�ܘY���q��ɏW���U���������Ă���B

�@�g���\�l�i�N�Ԗ���O���[�v�ŁA����ɂȂ�Ȃ����͑g���ł���j�ƁA�N��Ƒy�S����\�ܐl�́A���̕��̍��ڂɑ������_���A�����q�̂̕ق����v�Z�Ⴂ�ŁA�����q�̂ق�������ᖡ�肢�����Ɛ\���o���B

�@�y�S���̖����A�˂Ă��邪�A��Ɏs�Y���q�A�ܘY���q�傪���������̂ł낤�B

�@�]�ˎ���̔N�v�̌v�Z�͕��G������߂��B

�@���[�A���[�̓����A���[�̏ꍇ�A�ݕ��̎�ނ����E��E�K�̎O�ʂ肠��A���֑���̕ϓ��ɂ���āA���̓s�x�v�Z���قȂ�B

�@�܂���ȊO�͏\�i�@�łȂ��̂ŁA��x��P�ʂɊ��Z���Ă܂����E�K�̐����ɖ߂��B���ꂩ�炢�낢��ȖƏ������������B

�@�ǂ�Ȍv�Z�̒B�l�ł��ԈႦ����A������^�S������ꂽ�肷�邱�Ƃ��������B

�@�]���ĔN�v�v�Z���U���ޗ��ɂ��������ł��ł����̂ł���B

�@���̑����͂��̔N�̕�܂ő����A���������Ȃ������ɔN���������B�����q�̖]�݂́A���̒ʂ薼����ɕ��A���A�q���Ƃ�Ԃ����Ƃ������B

�@���\�l�N�l���A�N�V���������q�ɑ���āA���q�̖�ܘY���㊯���Ɋ肢�o���B

�@�u�ܔN�O��グ��ꂽ�q�q�ł悢����߂��Ă������������A�����肢�������ĉ�����A�^�㔒�y�����グ�A��p��������Ƌ߂܂��v�B

�@��ܘY�͍��C�悭�����̒V�菑���o���������悤�ŁA�����㊯���́A����҂Ƃ��ď㐬�ؑ��㕪�A�k���]�ؑ��̑���l���g�킹�A

�@�u��ܘY�����т��ъ肢�������Ă���̂ŁA�q�咇�Ԃɓ����悤���k����v�Ƒg�������ɖ������B

�@�ނ�́u�q�傽���͂Ԃ�q�̕����܂߂ď�[���Ă���B

�@�����̝|�����A�q�傽���ɖ��f�������Ȃ���Β��Ԃɓ���Ă���Ă��悢�v�Ƃ������ƂɂȂ�A����Ƃ͘Z�N�Ԃ�ŗq��ɕ��A�ł����B

�@�@�k�����l�N�i�ꎵ�O��j�̑����l�@

�@���ꂩ�甪�N�����A���̎��̔N�Ԗ���͉����q�ł������B

�@�N�Ԗ���͈�N�C�����I������A��������ɔN�v�W�A���W�̏��ނ�n���Ȃ���Ȃ炸�A������������q�����Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�@�i�����҂͎����N�Ԗ�������ܘY�ƁA���̑g���\��l�ł������B���l�̎�O������A�����q�͕s���X�X�n�����炵���B

�@���ꂩ���\�N�����������O�N�i�ꎵ�܁Z�j�A�g���̎��Y���q�������A��������ܘY��i�����B

�@�u�N�v��㊯���֏�[����̂����������A�����p�̏��������N�܂ł��Ȃ������v�Ƃ����̂ł���B

�@���ꂩ���N��A��ܘY���N�Ԗ���ɂȂ������Y���q�֔��������B

�@�u�[�������������Ƃ����̂̓E�\�ł���B�[�߂���揑������A���t��������Ă���B���Y���q�̂ق�����ᖡ���ĉ������v�Ƃ����B

�@�@�k���a�l�N�i�ꎵ�Z���j�̑����l

�@���ꂩ��\�ܔN��A��ɑ����̉Q���ɂ����������ܘY�Ɍ���I�ȏI���������B

�@�����̓��e�͂悭�킩��Ȃ����A�����u�㐬�ؖ�ܘY�V�ΊD�ꌏ��ᖡ�j�t�����\�O�����S��t��v�Ƃ����B

�@�������N�����i�����̂ł��낤�B��p���y�ƌĂ��ΊD�ł��邩��A�����͌����������̂�������Ȃ��B

�@�Ƃ�������ܘY�͕s�@�s�ׂ�Ƃ������ǂœ��S������ꂽ�B

�@�����ܘY���x������_�������ق���\�l����s���ɏo�S��V�肵���B

�@���������̊肢�͎�����ꂸ�A��s�������l�����āA�����ܘY�̓c�����~�A�����i�����グ���B

�@��Ƃ͗��U�������̂��A�V���l�������c�������߁A�e�ނ̎҂������˂āu�V��̂��߂ɓy���Ƃ��܂ǂ����ł����^���������v�Ƒ㊯���֒V�肵���B

�@���̌��ܘY�͘S�������̂��A�V����a�������̂��A���ꂩ��̎����ɖ�ܘY�̖��͂��������o�Ă��Ȃ��B

�@�@�@2�@�����ΊD�̏o�� top

�@�㐬�ؑ��̂قڒ����́A���ؐ�Ə��]�ؐ�Ƃ���������n�_�ŁA�����ƌĂ�Ă���B

�@�㐬�ؑ��͂��̗��������ɁA���Ɛ쉺�̓�ɕ�����Ă���B

�@�쉺�̔��q�J�i�₱��j�A�V���w�i���܂������j�A�呠��A��{�|������͐쉈���ɕ��n���Ђ낪��A�L�x�Ȑ��Ɍb�܂�A�L���c�����k���ꂽ�B

�@��w�͏����ȋu�˂��d�Ȃ�A�d��ޖɂ��ƌ����Ȃ��B

�@�J�G�ɂ��܂��P����̔×������Ȃ���A�܂��������������v�킹�邽�����܂����A���ł��Ђ낪���Ă���B

�@���̖���؍莁�⋌�ƂƂ�����Ƃ̑c��́A�쉺�̑呠�삠����ɏZ�݂��A�Â�����_�k���c�Ȃ�ł������̂ł��낤�B

�@�]�ˊ��ɓ����Ăɂ킩�ɐΊD���Y�𖽂���ꂽ���̏����ȑ��́A�}���ɗl����ς����B |

�~�s���E�呠��̕��i

|

�@�؍�Ƃ́A���̐̏�̋߂��ɗq�����炦�A�吨�̎g�p�l���g���A�ΊD�����c�ȂB

�@����ɑ����Đ쉺�̕x�T�Ȕ_�Ƃ��A�쉺�ɋ����\�����܂܁A���ɗq������ĐΊD���Y���w�߂��Ă������̂ł��낤�B

�@�ΊD�̎��v���������ɑ�����ƁA�ΊD�̒l�i�͈ꗼ�ɂ��\�l�������̂��A���\�{�̈ꗼ�ɂ���Ύl�l�ɂȂ����B

�@���̂��ߊ������ɂ͂��ɎO�\�ܗq�ɂȂ����B

�@���q��͂���ȏ㑝����̂�|��āA�q����\�����ɐ������Ă��炢�����Ɩ��{�Ɋ肢�o���B

�@�����������Ȍ�����X�ƐΊD�Ă������Ă������B

�@�ΊD�Ă͑����̐l�v��K�v�Ƃ����̂ŁA�q�������邽�тɐl�v�̐������������B

�@�����l�v�́A�̏ꂨ��їq�ꂪ������̑ꐬ�A���v�ہA�~����������ɏZ���̂Ǝv����B

�@�k�n���قƂ�ǂȂ����n��́A�����ɗ�����Ȃ��ُ�Ȑl�����W�n�ƂȂ����B

�@�w�V�ҕ������y�L�e�x���猻�~�s��ɂ���O�\�フ���̌ː��Ɛ��ׂĂ݂�ƁA���όː��͈ꃕ�����\��E�܌˂ł��邪�A�㐬�ؑ��͓�S�O�\���˂ƍł������A��ʂ̍��䑺�S�\�˂�傫���������Ă���B

�@���̂ق��͏㐬�ؑ��l�S�\��Ō܈ʁB�������������t�����̌ː��͂������l�\�܌ˁB����Ă݂Ă��㐬�ؑ��͂����ɍ����l�����x�����������킩��B

�@�������㐬�ؑ��ł������l�v�����͐����ʂɏW�����Ă�������A�Ǖ��I�ɂ͂����ƍ������x�ɂȂ��Ă����킯�ł���B

�@���v�������A���ؐΊD���D�i�C�̂����́A�l���������Ă����Ƃ��邹�Ă��������A���\�������ɂ���ƐU��Ȃ��Ȃ��Ă������B

�@���ؐΊD���Ɛ肵�Ă����]�ˎs��ɁA�V�����������肪�o����������ł���B

�@�ŏ��̋��G�́A���۔N�Ԃɏo�����]�˖{���[���i�]����j�́u�a�v�i��������j�D�v�ł���B

�@����͊L������Ă��ĕ����ɂ������̂ŁA���͐ΊD�ƂقƂ�ǂ����Ȃ��B

�@�H�����ΊD��肸���ƊȒP�ŁA�ϓ��i�������܁j�̎��l���g���ďĂ��Ă������߁A�l����̓[���ł������B

�@�]���Đl�C�͗����Ȋa�v�D�ɏW�܂��Ă������B

�@���{�͐��ؐΊD��ی삷�邽�߂ɁA�a�v�D�ɏd�ł��������A�a�v�D�̔̔����͂ɍR�����ꂸ�A���ؐΊD�͂������ɉ�����C���ɂȂ��Ă����B

�@���Ɍ��ꂽ�̂������N�ԁA�����i�������A�Ȗ،��j�̍���ŏĂ��o���ꂽ�u��B�ΊD�v�ł���B

�@�����Ĉ��i�N�Ԃɂ͏�B�i�Q�n���j�@�u���m�c�̐ΊD�v���o���B

�@���{�͂��̂��тɐ��̕ی��Ƃ��đ��̐ΊD�ɐ����ⓝ�������������A��������s�O��ɏI�����B

�@���i�l�N�i�ꎵ���܁j�A���A��B�A�a�v�̎O�҂ɂ���i������j��ݗ����A�Ō�̑R������������A���쒉�M�̓V�ۉ��v�ō]�ˊ����ԉ��U�ɔ����ăM���h���p�~����A���ɐ��ؐΊD�͖��{�̕ی쉺���玩�R�����̔g�ɂ�����Ă������B

�@����ɒǂ��ł���������悤�ɁA��B�A�]�B�A�Z�B�̐ΊD���o�����A���ؐΊD�͐��ނ̈�r�����ǂ����B

�@�ꎞ�O�\�ܗq���������ؐΊD�̗q���A�������ɂԂ�Ă����B

�@�a�v�D�̏o���������۔N�Ԃɔ��q���Ԃ�A�����N�Ԃ́u�Ԃꂪ�q���������v�Ƃ����B

�@����͖�B�ΊD�̏o���Ɠ��������ł���B

�@���ۏ\�O�N�Ɏn�܂�㐬�ؑ����́A�����̎����Ƃ҂������v����B�ΊD�̔���s���������Ȃ��āA�q�告�݂̗��Q�̑Η����\�ʉ������̂ł���B

�@�q��őg���ł���A�ŏ��̔N�Ԗ���ɂȂ����̂��A�������班�����ɂ���v���ɏZ�ސ�������q�Ƃł������B

�@���̈�Ƃ́A���̑g�����ʂ���łĂ������̂��A���ؐ�A���]�ؐ�̍����n�_�ɋ߂��A�ΊD�p����Ƃ����L���Ȓn���I�����Ɍb�܂ꂽ���߂��A�؍肻�̑��ÎQ�̗q�傩�����Z��ł���쉺�̑g����������A�����Ƃ��Ƃ��Ă����̂ł��낤�B

�@�ǂ����Ă�����������Ƃɓn�������Ȃ��C�^���A�쉺�̑g�������ɂ������B

�@����e�q�r�˂��\�ʉ����Ă����̂́A�a�v�D�����Ԍ��������N�i����14�j�̑O�N�ł������B

�@�����Ƃ̌����i���a4�E�ꎵ�Z���j�ɂ���āA�g�����m�̑Η��͏I�������Ɍ��������A�㔼�̑����͐��ؐΊD�̐��ނɔ��Ȃ��čX�ɐ[�������A���̐ΊD�n���ɗ����Ă����l�����ƁA�ΊD�ɗ���Ȃ��Ă��R�сA�c���𑽂������Ă���쉺�̕x�T�S���A�㔼�̕����ł́u�c���S���v�ƌւ荂�����̂���O���[�v�Ƃ́A�ʂ������Ȃ�Ȃ��������̓����ւƔ��W���Ă����B

�@�@�@3�@�c���S���ΐH���ߕS�� top

�@�@�k�V���Z�N�i�ꎵ���Z�j�̑����l�@

�@�呠��̉����̐��ؐ�͂���ɍ����ƍ������A���̕t�߂���呠�삠����܂ŁA�J�G�ɂ����Δ×������B

�@�V���Z�N�����ɂ��×����Ĕ�Q�����̂ŁA���͖��{�Ɋ���Č������ĖႢ�A��\���Ƃ������z�́u�䕁�����v�������B

�@����͑����S���ɕ�����ׂ����̂��������A�N�Ԗ��匹���q�i�O�����̐�������q�Ƃ͕ʐl�A�؍莁���j�A�x�Ԗ���v���q�A�����q�̎O�l�́A�O�\�l�i�쉺�O���[�v�j�����ɕ��z���A�c�����茳�Ɏc�����B

�@�����s���Ƃ������̏��O�S��������

�@�u���x�������ɐ\���ꂽ����荇���Ă���Ȃ��B�ߔN�s�쑱���ŕv�H�ɍ��x�������Ă���B�䕁������Ⴆ�Δ������A�I�����Ȃ��ł�����v�Ƒ㊯���֑i�����B

�@�㊯���̎撲�ׂ��������́A����ɑ���Ȃ����Ƃ�F�߂��B�q�����i�����s�j�̑���l�����ɓ����ĎO�l��������A���O�S����\�l�l�i���̐ΊD�J���҃O���[�v�j�c�菑���������߁A�\�ꌎ�ɎO�l�Ƃ��ޖ������B

�@�����������͂���ōς킯�ł͂Ȃ������B

�@�ނ��낱�ꂪ���Γ_�ƂȂ�A�����ɂ��Ă����c���S���O�\�l���͌��{�����B

�@�ނ�́A�×����������̂͐쉺�ŁA���������̎����Ă���쉺�̓c������Q�����̂��A���̎҂Ƃ͊W���Ȃ��B

�@����⎟�����傪��߂������āA�V��������ɏ]���̂͑ς��������A�Ǝ咣�����B

�@�O�\�l�̂����\�l�l�̉ߌ��h����A�y���A�v���̓�l���A���̑i��������āA���������Y�㊯�ցA���đi�̋��ɏo���B

�@�߂���ꂽ��l�͎荽�̌Y���A�O�\�l���́A�������c������\�l�l���֎�n�����ƂɂȂ�A������

�@�u�ᗐ���܂����V�͐\���܂�����A����A�g���ޖ�v������́A�����̋V�͋�\�l�l�ɏ]���A�ꓯ���k���܂�ׂ���v�ƈ�D�ؕ�����������A�S�ʍ~�������B

�@���������̌�O�\�l���͓����Ԃ̖��匹���q�A�g���v���q���ޖ������A���đi�������y���A�v�����ؕ��ɔ����������A����������\�l�l���֓n���Ȃ������B

�@�ނ�O�\�l���͎��֏W�܂��Ē���������݁A�݂�H���A�����܂ŋ�\�l�l���ƑR���悤�ƋC�����������B

�@��\�l�l���͂܂��i���㊯���֏o�����B

�@�O�\�l���͍ēx�撲�ׂ�����A�㊯������u��������K����\�l�l�֓n���B���̏�A�����ł���������p�͈���O�S�\���̌v�Z�ŋ�\�l�l�ɓn���v�Ɩ�����ꂽ�B

�@�V����̑I�o�́A�]�˂̋��h�i����l�����p�Ŕ���w��̏h�����j�ōĂєq���̑���l�̗��������̌��Łu���D�v�i�I���j�����A�J�[�͑㊯���̖�l�ɂ���Ă��炨���A�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�㊯�������l���o�����A�J�[�������ʁA�D���S��\�����̂�����\�����g������펟�Y�֓������B

�@�������͋�\�l�l�������ꂽ���̂ł��낤�B�ނ炪���̏�ł͈��|�I�ɑ����̂����瓖�R�̌��ʂŁA�펟�Y���V����ƌ��܂����B

�@�V�����N�i�ꎵ�����j�O���A�u�ꓯ���S�̏�A������菑�A���������������́A�o���Ƃ��\��������������ꓝ�a���̓��ώd��A�P�i�ЂƁj�ւɌ�Ќ���L��d�����ɑ�������A�R���͈ȗ��E�ꌏ�ɂ��o������肢�̋ؖѓ����������v�Ƃ����O�\�l�A��\�l�l�̗��҂��ؕ����������߂��B

���̏ؕ��ɂ́B�����q�̑��q�O�x�A�v���q�̑��q���ܘY�A�����q�̑㗝�v���A��\�l�l���������҂����̑��q������A�˂��B

�@�������A�����Ɖ��O�͂��̂܂ܑ��q�����Ɍp����Ă������B

�@����펟�Y�����咅�C��A�O�\�l���͂��������s�����̂点�Ă������B

�@�@�k�����Z�N�i�ꎵ��l�j�̑����l

�@���ꂩ�甪�N��A�܂��c���O�\�l���̈�l�A�y�����u�펟�Y�͍ŋ߁A���̂��Ƃ������茩���A�������~�̂��ߏ�����v���Ă���B�ނ�ޖ������A���ʂ�g���\��l��N�Ԗ���ɂ��ė~�����v�Ƃ����i����o�����B

�@�㊯�������ׂ����ʁA�펟�Y�ɂ͔Ȃ��A�O�\�l�����܂��l�я�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

�@�@�k�Éi�O�N�i�ꔪ�܁Z�j�̑����l

�@����ɂ͐���펟�Y�i���ځj�̎q�A��O�Y���Ȃ��Ă������A��N�Ƃ������R�ŁA�����Ƃ����҂ƈ�N��ւŋ߂邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@���̉Éi�O�N�͕���������ł������B

�@�����ɔ����������Ă����쉺�̑g�����O�Y�́A���N�t�A

�@�u�呠��̋��L�т�������ɔ��蕥���Ă��܂����v�Ƃ����썞�i��������B

�@���O�Y�͂��̂��ߑg������߂�����ꂽ���A���x�͐���펟�Y�E��O�Y�e�q�ƕ����̊Ԃ����܂������Ȃ��Ȃ�A��������i�ׂ̂��Ƃ肪�Ȃ��ꂽ�B

�@�����͏��ܘY�Ɠ������R�ŁA�u�펟�Y�e�q�����L�т̎G���Ĕ��蕥�����B�v���̂Ԃ�S���̐Ւn��펟�Y�����̂����v�Ƒi�����B

�@���N�����A�n��������ً����������B�㐬�ؑ��͓�\�N�O������{�m�s�n�ɂȂ�A�㊯���ɑ���Ēn�����̈����ɂȂ������A�̂���̂��������悭�m��Ȃ��n�����̏��u�́A�ӊO�ƌ��������̂������B

�@�����ɂ́u�펟�Y�̉��̂Ƃ��𐔁X�\���Ă����؋����Ȃ��B�Ƃ�Ƃ߂��Ȃ����Ƃ�i���Ēn�����֖��f���������B�s���ɂ��h�a���v�B

�@�펟�Y�E��O�Y�ɂ́u�Ԃ�S���Ւn���A����ɖ��V��ς��A����ߒ��A�n�����ֈ��A�ɂ������A�s���ɂ��c���ѓ��c�炸���グ��v�ƌ��ܗ����s�ňꌏ�����ƂȂ����B

�@����łЂƂ܂��㐬�ؑ������͏I���Ă���B

�@�@�@�@�@��

�@�㐬�ؑ��́A���̎挈�߂̒��Ŏ��̂悤�ȕ���������B

�@�@�@�u�����c����V�V�i�����̂��j�a�i�܂����j�R�ތ��i�����Ƃ��j�S�����щ��������i���݂������育���j�j�d����\��

�@�@�@�a�R�V�`�n���єV������{�|�呠��V���w���q���l�����i�쉺�n��j�V�S���j��������\��

�@�@�@�@�@���\���������@�@�@�@�i���O���j�@�@�v |

�@�R�ɂ͑��̋��L�т̂ق��ɁA�l���L�́u�S�����сv������B

�@�S�����т͐쉺�̓�{�|�A�呠��A�V���w�A���q�J�̂��̂ł��邩��A���̎҂͓����Ă͂Ȃ�ʁA�Ƃ������̎挈�߂́A���A�쉺�̌o�ϓI�n�ʂ̊i����\�킵�Ă���B

�@�ΊD�̕s�U�ŁA�v�H��R�̔R���ȂǁA�����ɂ��ċ���i������̏Z�������ւ́A�쉺�̏Z���̔r�������A�㔼�̑����̊�����Ȃ��Ă������̂Ǝv����B

�@�@�@4�@���ؐΊD�̔s�� top

�@���ؐΊD���A���R�����̒��łȂ��s�ނ��Ă��������\�\�B�����O�N�i�ꔪ�ܘZ�j�̍]�˓��Õ����ʂ́A�a�v�D���g�b�v�������ē�\�����O��U�A��ʖ�B�ΊD�ܖ�����U�A�����q�ΊD�i���ؐΊD�j�͌܈ʂŁA�ꖜ���U���������Ă��Ȃ��i�w���c��j�x�j�B

�@�]�˂͋}���ɔ��W���A�������̕����A���ɗ���A�l�����ǂ�ǂ����B

�@��ʂ̕�������₩��C��A���ʼn^���悤�ɂȂ�ƁA�]�˓��{����A�������i������j�𒆐S�Ƃ���͊ݒn���A�C��A���̏W�U�n�ƂȂ����B

�@�������A�]�ˎ��㒆������悤�₭�֓��_���̐��Y�����܂�A�]�ˎs��ɗ�������u�n��蕨�v�i�֓��̐��Y���j�������āA���蕨�i�������̗A���i�j�ƑR����悤�ɂȂ�B����ɒn��蕨�̑����𑣐i�����̂��A���ʖԂ̔��B�ł���B

�@���p�ł���N�v�Ă̗A���H������������̐��^���A���\�����납�炵�����ɐ�������A���ԗA���������n�߂��B

�@�n��蕨�̑����́A�����쐅�^�̔��B�Ɛ[���W������B

�@��B�ΊD�i�Q�n�E���m�c�j�A��B�ΊD�i�ȖE����j�́A�Ƃ��ɗ����쐅�n�̗A���H�̋��_�ɂ���B

��B�ΊD�i���E�����j�͓߉ϖ����o�Ē��q���痘�����k�����Ă������̂��B

�@���{����t�߂݂̉͊ɂ́A���ꂼ��̏��i����Ɏ戵���≮���W�������B

�@���i�̔̔����Ɛ肳��Ă���ƁA���Ԍ����ΊD�����菤�l�̈����Ƃ���ƂȂ����B

�@�a�v�D�͊��o�g�̏��l�ɂ���Ĕ��荞�܂ꂽ�Ƃ����B

�@���ؐΊD�́A���q��͖��{����q�؋����Ă������A�V�q��ɂ͂��ꂪ�ł��Ȃ��̂ŁA�����̒��B�ɂ́A�]�ˉ͊ݒn�̗L�͏��l�̗͂��肽�B

�V�q��̈�l�A���Y���q�Ƃ����҂́A�n���i������j�̎O�쉮�����q�A��`�n���i������j�̐Ԓˉ������q�Ƃ������l������ɂ����i���\���N�j�B

�@�u��p�v�Ƃ��Ė��{�ɗ��鋌�q��ƁA���l�̌o�ϗ͂ɗ���V�q��Ƃ̑Η��A���q��̐V�q��ւ̔r�������A�㐬�ؑ��̑O���́u�g���Ԃ̑����v�̑傫�Ȍ����ɂȂ��Ă���̂ł��낤�B

�@�~�X�����p���Ăɂ���p�ΊD�̗A���Ɣ̔����[�g�́A�������ɐ����̈�r�����ǂ��Ă������B

�@����ɑ���āA���ؐΊD�̒��̖��Ԍ����ΊD�́A��z�̌܉݂͊��甭����V�͊ݐ��ʂ��āA���{���͊ݒn���蒬�֒��s���郋�[�g���g���o�����i���\���j�B

�@�ΊD�͐�z�܉݂͊̂����A��͊��i�܂��͏�͊݁j�̉����≮�̈����Ƃ���ƂȂ����B

�@��z��݂͊܂ŐΊD��A������ɂ́A�\�쑺�i�~�s�j��������u�˂̘[�̒ʂ��i���ʂ�j���o�āA��\�L�����n�ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���l�n�̉^���͖����ł��������A��݂͊ւ̖��ԗA���͗q�厝���ł���B

�@�V�͊ݐ�̏M���͐�z����]�˔��蒬�܂ŁA�V�ۂ̍��ΊD��U�\�ł���̂ɑ��A�����͏㐬�����݂͊܂ň���i��U�j��S�Z�\���ƂȂ����i�V�ۊ��A�����͔n�ꓪ�ܕS���A�n�m��S�\���ŁA���v��������Ƃ��A�n�O���ɔn�m��l�Ƃ��Čv�Z�j�B |

|

�@�ꕔ������A���ɂ��Ă��A������͗q��ɂƂ��đ傫�ȕ��S�ƂȂ����B

�@���̒n珂蕨�̐ΊD�ɔ�ׂāA�A���̕s�ւ��A����������ł��������Ƃ��A���ؐΊD�̔s�ނ̑傫�Ȍ����ł���B

�@������������������Ƒ傫�Ȍ����́A�����̒c���������������Ƃɂ��낤�B

�@�@�@�@�@��

�@�㐬�ؑ��́A���̂悤�ȑ�����S��\�N�߂����J�Ԃ������Ă���ԁA����͍��X�ƕς��Ă������B

�@�Ō�̑����̂������Éi�O�N�́A�����ېV������\�O�ł���A�O���D�����{�ߊC�ɏo�v���A���̓�N��̓��V�A�D�����c�`�ɗ��Ă���B

�@�ߑ�Ɍ������đٓ����n�߂Ă��鎞���ł������B

�@��d�ɂ���Ȃ�R���̉��̏㐬�ؑ��̑��������́A�ڂ��O�Ɍ����邷�ׂ��Ȃ��A�����������m���A�݂��ɑ����ݍ����A�Ђ��ς荇���A�ꐶ�̂��ׂĂ�q���Ďq�X���X�܂Ő킢�������̂������B

�@�@�@�@�@��

�@���ؐΊD�̐��ނɔ��Ȃ��āA�~�X�����ϖe�����B

�@�ΊD�A�������Ȃ��Ȃ�ƁA�������肩�珬�쑺�܂ł̊X���́A�ؓY�V�c�̒��Ől�Ƃ����Ȃ��A���R�A�p���ɂȂ��Ă������B���R�u�˓�[�̑����ł������u���˓��v������ɂƂ��đ��A�u�˓��[�̓ޗNj��i����a�s�j�����Ɍ������Č��݂̓���a�w�n�_�ցu�R�����v�ƌĂꂽ���i����X�ʂ�j���Ȃ����V�����~�X�����ł����B

�@�����̎Y�Ɠ��H�́A�傫���Ȑ܂��铹�ƂȂ��č����Ɏ����Ă���B

�@�@��́@�~�̎s�i�����j�̂ɂ��킢

top

�@�@�@1�@�~�̏h

�@�@�~�̏h�́@�������キ�@�����Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ƃɂ�@�Ȃ���܂�

�@�������n�̐��̂͂āA�������̎R�����ڑO�Ɋg����A������̒i�u�ɍג����т����菤�X�����Ԑ~�̒��́A�~�X���ň�ԌÂ�����J�������ł���B

�@�]�˂̏��߂̂���A�쉈���̓�����R�����ɓ����ڂ�A���̂͂���Ɋ֓��㊯��v�ے����́u�X���w���v���u����A���\����ɂ͊��ɒ��ƌĂ�Ă����B

�@��x�R�i�݂�������j�A�����i�ɂ��ς�j��ΎR�ւ̍u���A���͓��i���������j�߂̓��ւ̗V�R�q�A�s���l�Ƃ������l�������s�������A�h���Ƃ�A���ɓ�A���̘Z�Ďs���J����Ăɂ�������B

�@��x�R�̈�_���̏����������L�u��x���}�v�i�V��5�j�ɂ́A |

�V��5�N��Ԑ��}�ɕ`���ꂽ�~�h

|

�@�u�V�������Ė@�̉ԗ҂����������ӂ�@�ꊪ�Ȃ�ʘZ������t�@���������ݏ�莛�����ł������ā@�����̓G�ɏ����̋x�݂̒����͍�㉮�ē~�Ƃ��ɐF�ւʁ@�~�̒��̔����̐����钆���݂킽���@���͈Ɋۉ����i���j���ƂĐ��ɖ��̂��邫�~�ȁ@���͍��c���k�����p���̑O�����������ā@��͑�a���ΐ쉮�c�c�v�Ɗ�����`�����������Ǝv���镶������B

�@�~�̏h�Ƃ����̂́A���݂̍��S�~���~�w���͂��������E�܃L���̒ʂ�ŁA�w�V�ҕ������y�L�e�x�i����7�j�ɂ́A�u�����\�ܒ��]���k�ܒ����A���̒��������ւ̉��҈�𓌐��֊т��A���ˎl�S��\���]�A������i�̂��j����ׂ����E�ɘA�Ȃ��A���͑����ɂ��U�݂���v�Ə�����Ă���B

�@��E�܃L���قǂ̊ԂɁA�l�S��\�����������Ƃ�������A�ς�C�^�`�����āA���ł��ǂ͂����o���Ƃ����~�X�������ǂ��Ă���A�ڂ�������قlj₩�œ��₩�Ȓ��ł������낤�B

�@�O�S�N�����������ł��A���̏�i�͕ς�Ȃ��B

�@����˂��ʂ������L���X���̐�ɁA�~�̒��̊��C�������܂��Ă���B

�@���ݐ~�s�ƌĂ��L���s��́A�]�ˎ���͎O�\�フ���ɕ�����A���ꂼ�꒲�z���A�����A�g�싽�A�O�c���A���]�؋��A���؋��̊e�u���b�N�ɂ܂Ƃ܂��Ă����B

�@��ȓ��Y���́u�~�e�v�u�~�ށv�u�ΊD�v�Ȃǂł��邪�A���ɐ~�h�Ɩ��ڂȊW������̂͐~�Ȃł������B

�@�@�@�@�@��

�@�����I�̏��߁A�֓��e�n�Əx�́A�b��̏����ɂ��������i���܁j�̋A���l���W�߂ĕ������Ɉڂ��A����S�i��ʌ��j��u�����B

�@���̌㍂��S�̎��ӂ̒����S�i��ʌ��j�⑽���S�ɁA�A���l���嗤�����̐D�����Ђ�߂��Ƃ����B

�@�D�����z�𐴙w�Ȑ��ł��炷�ɕ֗��ȑ����쉈�݂́A�y�n�̎Y����ɔ[�߂�u���v�Ƃ��Ă̕z�����サ���Ƃ��납��u���z�v�̖�������ꂽ�B

�@���z���͌��݂̐烖���i�������j�A�����i�Ȃ��Ԃ��j�A��ؖ��i���܂��́j�A�����a�c�i�ЂȂ��킾�j�ł���B

�@���߂̍��́A�_�Պ��ɏ������Ɨp�̕z��D�邾�����������A�������ɑ�������Ă������B

�@�]�ˌ���ɂ͒n��蕨������ɂȂ�A�~�Ȃ͍]�˂ł����Ȃ薼���m����悤�ɂȂ����B

�@�]�˖����ɂ͈�i�Ɛ��Y���L�сA�~�s�ł́u��{�����͏��������肱����̂́A�ߕӂ̏��l�ǂ��̎�ɓn����A����A�����q�A��z�A�]�˕\�A���s�A���܂Łv����o���ꂽ�Ƃ����B

�@�@�u�����i�ꎵ����|�ꔪ�Z�Z�j�̍��A�͂��߂čH�v�����삳�ꂽ�B

�@���̍��͒n���ŖؖȂ�A�����A�����Ŏ��ɐ����A���@�����i������@�j�Ƃ����@�B�ŐD�����B

�@�V���i�ꔪ�O�Z�`�ꔪ�l�O�j�̍��ɂ���i�����A�ؖȍޗ��s���ɂȂ����̂ŁA�헤���k���̎����w�����ĐD�����B

�@���̍��͍��@�����i�������ĐD��@�j�Ƃ����@�B����������A��ʂɎg��ꂾ�����B

�@�����͖k���̎��A�����͒n���̎��ŐD�����̂ŁA�̂̂��̂Ƃ͈قȂ�A�ۂ����悭�A���т��ѐ���Ă��F�ւ邱�ƂȂ��c�v�ƁA�㒷�����̒����ƕ����i�w�~�s�j�E�j���W�x�j�ɏ�����Ă���B

�@�@�~�̏h�ŋ@�D��@�Ⴂ�O��������@���Γ�������

�@�@�~�̏h�ŋ@�D��@�@�D��ΎႢ�O���@��������

�@�i�w�ӂ邳�Ƃ̉S�x�ȉ��̈��p�S�͓������j

�@�Ƃ����~�@�D�S���̂���悤�ɂȂ����B

�@�@�@2�@�~�Ȏs�i�����߂��܂����j

top

�@�]�˖��{�́A����s��V�������邱�Ƃ��ւ��Ă����B

�@�����K�v�Ƃ���A�ǂ����̎��������������A�ǂ����̎s��Ⴂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�V����������g��D���V���́A�V�����̏����ɔ����āA�s���ł���悤�n�����H�v�����B�@�������L���قǖk�ɂ��铡�����̎����Ə\�����̎s���������B

�@�D���V���̎���A�V�����̎s���́A�\�����ɂ͐~�Ɏs�����̂œ�\�����ɑւ��A�����A��\�����Ǝl���A�\�l���A�\����A��\�l����������ĘZ�Ďs�ƂȂ����B

�@�V�������琼����L�����ꂽ�~�����Z�Ďs�������B�\�����I�㔼�ɂ́A�~�̎s�͂قƂ�ǂ��ȂɂȂ��Ă����B

�@�s���͓���A�ܓ��A�\����A�\�����A��\����A��\�ܓ��ł���B

�@�@�͂܂�������@�ŁA�ؖȈꔽ��D��̂Ɏl�`�ܓ����������B |

���a37�N11���؍�C�V�������������n�@

(�~�s���y�����ْ�)

|

�@�ߍ݂̔_�Ƃ��ꌬ�ŁA�ِl��l�����Ďl�A�ܓ��œD��A�~�̎s�ɏW�߂��Ď�������B

�@�{���s�͎l�A�ܓ������̊Ԋu�ɂ��܂������悤�ɂȂ��Ă����B

�@����������A�ܓ��̊ԂƁA��\����A��\�ܓ��̊Ԃ͎O�������Ȃ��A�������Ԃɍ���Ȃ��B

�@�~���̌������ł́A���X�~�͓��i�ɂ����j�̎s�ŁA�����Ɠ�\�������V���ɂƂ��Ă��܂����̂ŁA�~�ނȂ��ܓ��A��\�ܓ��ɂȂ��Ă��܂����̂��Ƃ����B

�@�s���~���ɉ^�c���邽�߂ɁA���̗�����V������Ԃ��Ă��炢�����A�Ɛ~�̑���l����s���֊肢�o���B

�@�����Łu�������������v�Ƃ����V���ƑΗ��������A��s���ٌ̍��́A���܂Œʂ�A�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�~�͂����s���Ƃ��A�V�ێO�N�i�ꔪ�O��j�܂��V�菑���o�����B

�@�u�\�ܓ��Ɠ�\�ܓ��̎s�͔������Ԃɍ��킸�A�@���⒇���l���i���������o�����A���̗����͎s�������܂���B

�@���R�Ǝl���̎s�����s�Ȃ��Ȃ��悤�ɂȂ�܂����B

�@���̐��s�ł͎s�̗��v�������Ă��܂��A�邵�����ɂ��A��N�v��[�ɂ����x���܂��v�B

�@����ɑ��ĐV�����������A�㊯���֒���̂ŁA�~���܂��i�肵���B

�@��s���A�㊯�����Ă̐���A�i�ׂ��������琷��ɏo���ꂽ�B�㊯��z���̖�l�����n�֗��Ē��ׂ����ʁA

�@�u�V�����͖��ג��Ɏ��A��\�����Ə�����Ă��邪�A�������������Ƃ����؋��͂Ȃ��B

�@�܁A��\�ܓ��ɉ��߂�悤�ɁB�i�ו��̐~���͎��A��\������F�߂�v�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���̓�̒����ɂ́A�w��ɂ��ꂼ�ꑽ���̑��X���x�����Ă����B

�@�~���̂ق��́A�쏬�]�A�x���A�����A���A���A�i��A�͓��Ȃǂ̓�\���ŁA���������ʂ̎R�x�n�тł���B

�@�V�����̂ق��́A�x�m�R�A�I���̊e�V�c�ƁA�H���A�����ȂǏ\�フ���̕���n�тł���B

�@���ꂼ��̎s�ɏo�ׂ��A���̎s�ɂ���Ď����Ă��鑺�X�ł������B

�@�������ĐV���̎s���쐋���āA�����Ƃ��ɓ̎s���J���ꂽ�~�Ȏs�͍Ĕ��������i�V��2�j�B

�@���̂悤�ȍݕ��s���m�̑����́A���傤�ǒn��蕨���o���o�����֓��e�n�ɑ����N�����B

�@�߂����ł͌ܓ��s�ƈɓނƂ̑������V�ێO�N�ɋN���Ă���B

�@�܂����̓V�ۊ��͐D�@�̊v�����ŁA�]���̉��@�������獂�@��������������A���@�����ł͈�l�ňꔽ���l�`�ܓ������������̂��A���@�����́A��l�ň���ꔽ�D���悤�ɂȂ����B

�@�~�Ȃ̐��Y�ʂ����������́A�]�˂̖≮�̂ق����̔��������������Ȃ��Ă���

�@�B�≮�����ڍݕ��s�֕����A���h�A�o�X��u���A�܂��n���̒����l�ɏW������݂����A�d����̓Ɛ���v�����B

�@�]�˂̎O��̌��X�i�ނ������ȁA�o�X�j���A�~�ŐD�����W�߂锃���┃�h�̂��Ƃ���茈�߂��u�~�������ځv������A�Y�n�̔��t���������Ă����̂��A�~�ƐV���̎s�����̍Œ��A�V�ی��N�i�ꔪ�O�Z�j�ł������B

�@�������Đ~�Ȏs�́A�]�˂ƒ��ڌ���A�]�˂̖≮�̎x�z���Ȃ���A���Y���̏o�s�ƂȂ��Ă������i�w�]�˒n���o�ς̓W�J�x�ɓ��D�꒘�j�B

�@�V���Ǝs�����Ő~�����i�����̂́A���̂悤�Ȃ�����������A�]�˂���݂āA�Ȏs�V�����A���Y�i�o�s�~���������ق����L���ł��������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@�����̏��l�����Y�n�̑��X���A���݂ɋK���������A���B�������A�ȑ��Y�ЂƋɌ������Ă������B

�@�ǂ̂��炢�D�������A�ǂ̂��炢�̎����ɂȂ������A�Ȃǂ̓��v�I�Ȑ����͂Ȃ��Ȃ���������Ȃ��̂ŁA�����n����Ђ낰�ėސ����Ă݂�B

�@����͑啪���邪�A�����\�N�́w�c���n���x�ł݂�ƁA�e���̐��Y�ʂ́A

�@�@�@�@�~���@�@�@�@��܁E���Z�Z��

�@�@�@�@�����a�c���@�@�@�O�E�Z�Z�Z��

�@�@�@�@���P�����@�@�@�E�Z�Z�Z��

�@�@�@�@���������@�@�@��Z�E�Z�܌ܔ�

�@�@�@�@�㒷�����@�@��l���E�Z�Z�Z��

�@�@�@�@��ؖ쑺�@�@�@�@���E��Z�Z��

�@�V�ۊ�����l�\�N�������Ă���Ƃ͂����A���Y�ʂ͋����ׂ����̂ł���B�㒷�����͐~���̖�\�{�ł���B

�@�]�˖����̊e���̐��Y�ʂ̔䗦����̂��̂悤�Ȃ��̂ł������낤�B

�@�ː��S��˂̏㒷�����ł́A�ߍ݂̖�������W�߁A�t����]�Őg�ɂ��ĐD�葱�����ɈႢ�Ȃ��B |

�����������ɐD��ꂽ�~��

�i��t���O�Y�����E�~�s���y�����ْj

|

�@�@���@�i�Ђ��j�D��Ȃ���@�����̉łɂ�@���傹��Ȃ�Ȃ��@����Ȃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�i���@����l����ꔽ�D�邱�Ɓj

�@�@�@�D���悯��ǁ@���Z�Ắ@�@�s�̑O�̔ӂ��@��J�ɂȂ�

�@���Y�ʂ������邽�߂ɁA�����₲�܂������łĂ����B

�@�u�ŋߕz�̏䕝���K����s���̕i���o����ď��������ɕ]���������B

�@�~�ȏ䉽���A�������n�͏䉽���A�������A�ؖȐD���́c�c�̋K��𐳂������A���v�̂ݒǂ킸���Ӑ��ɐS������A��������낵�������ɏ��͖ڑO�ł���B

�[���C�����������v�ƒ����l���瑺�X�̐D���֒��ӂ����Ȃ����Ă���B

�@�s�̉^�c�́u�����ԁv�Ƃ��Č�����������̒����l�����S�ł������B

�@�s�̎��������ɂȂ�ƁA�����l��ʂ����A���ڐ��Y�҂��甃���s���l�i�����j�������Ȃ��Ă����B

�@�����͔N�X�������Ďs�����т₩���n�߁A�����l�͎��������������B

�@�s�̐��b�l�֎x�����萔���́A��l�[��\�l���ƌ��߂��Ă������A���̓�\�l�����̂��ꂵ���A��l�A�O�l��荇���Ĉ�l����������Ȃ��҂�����B

�@�������̂悤�Ȃ��܂����Ⓖ���̈ᔽ�҂��݂�����A�u�s����P�i�䂽��j���i�����������ď��i���ڂ����j�֓o���āA���̈ᔽ�҂Ɉꃕ���̉c�ƒ�~������\������v�Ɓu���ԎO�\��l�v�̖��ŒʒB���Ă���B

�@�u���ԎO�\��l�v�͎Ȏs�݂̂Ȃ炸�A�n���̗L�͎҂ł���B

�@�����̐l�����P��֏オ���ČQ�O�̑O�ňᔽ�҂𐧍ق���A�Ƃ����鍐�͑����̐l���ӂ邦�����点���ł��낤�B

�O�\��l�̊�Ԃ�́A����A�O�c���A�F�ÖA�����A�ē��A���A��t�A�����c�c�Ƃ������ʁX�ŁA�����Ȍ�������⏕���ɂȂ����q�������̒��ɑ啪����B

�@�D�����l�̎�Ԓ��͂ǂ̂��炢�ɂȂ������A������c�O�Ȃ���킩��Ȃ��B

�@�u�@���Ƃ̎���͌��Ō��߂�ꍇ�������̂ŁA�����c���ꂽ���̂͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�i��k�j�Ƃ����B

�@�o�ό����قȂ邪�A������N�i�ꎵ��Z�j��z��݂͊ɒʂ���X���ɖʂ�����ːV�c�i��z�s�j�̖���Ƃ́u���F�l�i���X�����v�i�w��z�s�j�x�j���ҋߐ��V�j�ɁA���̂悤�ȋL�^������B

�@�u�D�ؖȔ��ꔽ�@�d����@�Z�S���A������@��S�Z�\�l���A����ԁ@�O�S���A�����i���v�j�Z�\�l���B�v

�@�V�ۂ̏��߂���ƕ������������ł������V�����N�́A��z�s�i�����j�̖ؖȈꔽ�̔����͌ܕS���ł������B

�@�u��z����v�͊֓��̍ݕ��s�̊�ƂȂ���̂ŁA�~�s�i�����j�ł��V�ۂ̍��̖ؖȈꔽ�̔����́A��͂�ܕS���ł��������낤�B

�@������ːV�c����Ƃ̓���z�̔䗦�łӂ�킯��Ǝd����@�O�S���A������@�ܕS���A���v�i��ԑ㍞�j��S���ƂȂ�B

�@�d����͔_�Ƃ��甃�����l�i�ŎO�S���̂�������ƐD���͑�̔��X�ł��邩��A�ꔽ�̐D���͕S�\�����炢�Ƃ�����B

�@�����l�̗��v�͈ꔽ��S���ł���B

�@����̎s�ŁA�����l�͑�ʂ̔�����������邪�A�@�D��͓��@�ł��l�����炢�����o�ׂł��Ȃ��B

�@���̂��ߒ����l�Ƌ@�D��̎����͂��Ȃ�J�����łĂ���B

�@���͒Ⴋ�ɗ����悤�ɁA�@�D��̑��͂����瓭���Ă��A���̊��Ɏ����͏��Ȃ��A����ɔ�ׂĎs�̂ق��́A���R�ɑ��z�ȋ���������悤�ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@��

�@�@�D�葺�̐l�X�́A�s�ɏo���������܂Ƃ߂Ăӂ낵���Ŕw�����~�̏h�ɉ^�B

�@�h�̖k���͉����u�˂̎R�����~�X���܂Őڋ߂��A�k���̑��X�͋}��������ďh�֏o���B

�@�g�Ȃ̓��h�ƌĂ�邻�̍�́A�~�㒬�ƐX���̋��ɂ����i���E�s����ى��j�A����������Əh�֒��ڏo����֗��ȓ��ł������B

�@�����̏��ߍ��A������K�ɑւ��ċA�鑺�l�̗B��̖��́A�܂Ԃ����قǂɂ��키�h�̌����̒��ŁA�ЂƂ���ɏ����Ă���ዷ���ٓ̕������Ƃ������B

�@�ዷ�i�킩���j���ٓ̕��͏\�K�������B

�@���������̐D���͈ꔽ��\�K�O���i�w����D�����v���x�j����������A�ٓ���͔������̎�Ԓ��ɂ�����A�Ȃ��Ȃ���������̂ł͂Ȃ������B

�@�����炭�ݕ��̔_�����A�����O�����ȊO�͌��ɂ������Ƃ��Ȃ������тɁA�y�ɂ͑�����Ŋl��鈼�̉��Ă��A���Ă��Ȃǂ��Y�����Ă���A���������ȃ��j���[�������̂��낤�B

�@�u�ꐶ�̂�����x�͎ዷ���ٓ̕���H���Ď��ɂ����v�B���ꂪ���l�����̂Ђ����Ȋ�]�������B

�@�������炩�A�ꌎ�̏������̖�A�~�h�ł͎Ȏs�̗����̓��[�ŁA�傪����Ȃǂ�ǏĂ�������悤�ɂȂ����B

�@�O���R�Ɉ͂܂ꂽ�h�̊��C�͂ЂƂ����������A�����ЂƂ�������C����芪�����B

�@�����̐_�̍s���ŁA������\�Z���[�g���A�����O�E�܃��[�g���̌䕼������Ŋ����A������O�{����Ė{���A�����A�㒬�̎O�����ɗ��Ă��B

�@�䕼�ɉ����ƒ��̂悤�ɖ��邭�Ȃ�B

�@�|�̂͂��鉹�A���t�̔R��������A�̕����l�U���A�Ԃ�l�X�̊�́A�����̑����̂�Ō��グ���B

��u�̐���������ɂȂ�B

�u����ł��Ƃ����Ȃ������B���N���s���ɏ�����v�B�l�X�݂͂�Ȃ����v�����B

�͂��Ⴂ�ł����q���̐�����ɂȂ��ĎR�ɂ����܂����B

�@�@�����̂��݁@����ׂ�ڂ��@������ɂ��������@�ǁ[�����肳��

|

����6�N(1823)���������}��ɕ`���ꂽ�~��

�@�@�@3�@�~�Ղ� top

�@�܌���A�O���́A�~�s���̏Z�g�_�Ђ̍�ł���~�Ղ�́A�ŋ߂܂��܂�����ł���B

�@�ߍ݂���͂������A���傤�ǘA�x�ǂ��ŁA�������牜�����n�C�L���O�Ɍ������l�����������ő����~�߁A�X���̐l�X�̗���ɉ�����Ă����B

�@�������̎R��w�i�ɁA�Ⴂ�����̌Â��i�q�ɂ��傤�������A�I�X���Ђ��߂������A�l�̔g�ɂ��������������~�X�����A����т₩�ȎR�Ԃ��Ƃ��닷���Ƃ˂�����B

�@���Ȃ��Ȓj�O�ƁA���ς����t�q�����̔h��ȍՎp�ɁA���D�Ɠ��S���N���Ă���B

�@���̍Ղ���������n�܂����̂��A��������R�Ԃ��g���n�߂��̂��A��������m�ɂ͂킩��Ȃ��B

�@�L�^���قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��Ƃ����B

�@�ՂɊւ���B��̌����A�ΐ씎���́u�~�Z�g��R�Ԋo���v���G���u������v�ɏЉ��Ă���B

�@�����Z�N�ȑO�͋���ŎO����\�����ɍs�Ȃ�ꂽ�B�w�ʐ쟛���i������j���L�x�i�V��13�E�ꔪ�l��j�Ɂu��N���N�O����\�����_�y����A�t�y�A���Y�ꎷ�s����v�B |

�~�Ղ�ɌJ�o�����l�̔g

|

�@�����̒����ƕ����ɂ́u�����i�O����\�����j�͐~�Z�g��ɂ��Q�w�̐l���ꂠ���ɂ����̓����O�������ɒv����v�ƋL����Ă���A�_�y���o�Č���������A�Q�w�̐l����ŁA�Ղ炵���ՂɂȂ��Ă����Ƃ����B

�@�R�Ԃ��o�n�߂��͖̂����\�N�ォ��ŁA�������R�Ԃ���N�����ɏo�Ă����B

�@�����\���N�A�~�{���͓����_�c��{������A�]�˓V���ՂŎg�����R�ԂƐl�`���A�ܕS�\�~�Ŕ������ꂽ�̂��A�{�i�I�ȎR�Ԃ̎n��ł������B

�@���̎��q��������ƑO�サ�ċ����ē�������R�ԁA�l�`�A���������ꂽ�B

�@���q���͏Z�]���i�V�h�j�A�{���i�����j�A�����A�㒬�A�X���̌ܒ��ŁA���ꂼ��R�Ԃ������A�O�w������ɐl�`��������A�ܒ��������������B

�@�R�Ԃ͓�\�����A�������ꏄ���ė��ׂ�̒��̒ʂ��I���B

�@��\�����͋{�Q��ŁA���[�̐X�����璬���ɍՓT�ψ����Ⓑ�V�̈��A���A�ג��֓���A�ג��͎��̗ג��̈��A���A���̒��ɓ���c�c�Ƃ����悤�ɍŌ�͂�����ďZ�]���Ɍ������A�Z�]���̈��A���ċ{�Q������A�ЂƋx�݂�����A���x�͔��Ε����ɏZ�]���A�{���A�����c�c�̏��ɂ������X�����g���čs���B

�@�R�Ԉ�s���X���܂ł����ƁA���h�i���炵�キ�j�̋��ŗ��h�̖������o�}���āA���Ў����̒��ɎR�Ԃ����Ă����悤���肢����B

�@�����ŎR�Ԉ�s�͗��h�̔������炢�̏��܂ʼng���Ĉ����Ԃ��B�X���F��_�Ђ���Z�g�_�Ђ܂ł��A��������ɏ]���ė�������A�e�R�Ԃ͂��ꂼ�ꎩ���̒��A���Ă����B

�@���x���̍���������B�R�ԂƎR�ԂƂ̊Ԋu�͑啪����̂ŁA�߂��Ă���R�ԂƁA���̂ق��̎R�Ԃƍs���������A���q�i�͂₵�j�̋V��ł�������B |

�R�Ԑl�`

�i�����h�H�E�X����������j

|

�@�������Ղ₵�����藐��A�g�q��Q�O�̐����������܂��āA�Ղ�̃��[�h�͍ō����ɒB����B

�@�R�Ԃ͂��ꂼ��̒��̔�p�ōw���A�����A�Ǘ������B

�@�Z�]���̎R�Ԃ́A�_�c�̒����Ȑl�`�t���M���̍�ŁA��z���甃���ꂽ���̂ŁA�����O�\�N��͓��ɂȂ����B

�@�{���͈�ԑ����A�����\���N�ɐ_�c����ܕS�\�܉~�Ƃ������z�Ȓl�i�Ŕ��������A�̋��ԂŐ~�܂ʼn^�^���A�ӗ���A���l�̎G���������ƍ��v�ܕS�\��~�ɂ��Ȃ����B������\�ܔN�ɂ͓��ɑ������B

�@�����͖����ܔN�A�]�ːԍ�R����Ŏg�����Ì�O�̐l�`�̂����R�Ԃ����B

�@�㒬�́A��͂肱����ԍ�R����_�c���_�Ŏg��ꂽ���{�����i��܂Ƃ�����݂̂��Ɓj�̂����R�Ԃ����i�N�s���j�B

�@�����͉Ɛ������Ȃ��A��t���̊z�ł͎R�Ԃ��̂��������ς��ŁA�㒬�̖�����̖���܂ł͔������A�R�Ԃƈꏏ�ɂ��Ă����u���䒬�v�i�䓌����꒚�ځj�̒��������̂܂g�����B

�@���̂��ߏ㒬�́A�Ղ̎������u���䒬�v�𖼏�����B

�@�X���́A�_�c�O�͒��Ŏg��ꂽ�����h�H�̂����R�Ԃ����i�������N�j�B

�@�吳���ɓ�ւ���O�ցA����Ɏl�ւɉ������ꂽ�B

�@�������ďZ�]���A�{���A�����A�㒬�A�X���̌ܒ��ɂ���āA��O�̐~�Ղ肪�s���Ă����B

�@�ȏオ�ΐ쎁�́u�o���v�̊T���ł���B

�@�~�Ȏs�����āA�~�Ղ�����Ă����ƁA�ǂ������̗��҂͊W������悤�Ɏv���Ă���B

�@�Ղ�͏Z���̐����ɖ������Ă���A��̐����̂͂��߂ɍՂ肪�o�ꂷ��B��z�Ղ�͏\���\�l�A�\�ܓ��A�H�̊n�����_������i�����������ł���A

�@�H�\�i�������j�������Ĕ��܂��I���āc�c�̒�����Ղ͏\�O���B�����Đ~�Ղ�͋���O����\�����B

�@�~�͐V���Ǝs�����̖��A��A���̎s���������������ȑO�͒����Ԍ܁A���A�\��A�\���A��\��A��\�ܓ��ł������B

�@�s�Ǝs�̊Ԃ���Ԓ����̂́A��\�ܓ����痂���ܓ��܂ł̋���ԂŁA�s�̏Z�������̎��ӂ̋@�D�����A���̊Ԃ���ԋx���ł���B�܂��@�D�͂����Ă͓~�̔_�Պ��ɍs�Ȃ��A����l������͋@�D����߂Ĕ_�Ƃɐ�O����B

�@�O�����͋@�D�Ɣ_�Ɛ����̓]�����ł���B�O�L�����̕����u���̓����O�������ɒv����v�̕����u�����v�Ƃ͎Ȏs�́g�N�x�ւ�h�ł��낤�B

�@���x���̎����ɏZ�g�炪����A����Ԃ��x�݂͂��邵�A���R�Q�w�l�������Ȃ��Ă����̂��낤�B

�@�Ղɂ͔���ȋ���������B�_�ƈ�{�ł��̂悤�ȉؔ��ȍՂ��ł���킯���Ȃ��B

�@�_���̐����p�i��G�s����������́A�~��̂���X���Ə㒬���s�̒��S�n�ł������B

�@�������s���Ȏs�ɂȂ�ɂ�āA���̕��ֈړ����Ă����A�Ȏs�̒��S�͒����A�{���A�Z�]���̎O���ɂȂ����B

�@�R�Ԃւ̋��̎g���Ԃ���A���̎O������Ԕh��ł���B�Ղ̔�p�͏Z���̊�t���Řd���B�x�߂钬�ƕn�������̖��Â��A�R�Ԃ̎������ɔ��f����B

�@�s����̎����̏��Ȃ��㒬�́A�����̒�������̖����ɂ��Ȃ������B

�@��Ԉ���Ȃ̂͗��h�ŁA�����͏h�Ƃ����Ă����̒ʂ�X���w���̗��̒ʂ�ł���B

�@�u���h�͎P���i�~�P�j�Ɣn�����肾�����v�i��j�Ƃ����B

�@�R�ԂȂǂƂĂ����Ă��A��̓��A���̑�\���X���̋��ŁA���q�ܒ��̎R�Ԃ������̒��֓���ė~�����Ƃ��肢���āA�ق�̈�����̒��قǂ܂ŞI���Ă�������B

�@���h�̎q���́A�R�Ԃ̂Ȃ������̒��Ɍ��g�̋����v���������Ƃ����B

�@�����O�肪���Ȃ��Ė����ʂ������̂́A���a��\�ܔN����ł������B

�@�@�@�@�@��

�@�ԍ�R���A�_�c���_�̎R�Ԃ�l�`���w�������̂́A�����`���ƕ����̐���������Ȃ��~�ɂƂ��āA�]�˂̎g���Â�������������Ĕ����Ƃ�̂���Ԏ����葁�������B

�@�Ȏs��ʂ��č]�˂Ƃ̌𗬂�����A�Ȃ��݂�����B

�@�n���I�ɐ~�̏h�́A�X�������̑��̒��ō]�˂����ԉ������A�o�ϓI�ȂȂ���͂ǂ������]�˂Ɩ��ڂ������B

�@�]�˂̑����ڊ��Ă���Ƃ����ւ炵�����A�]�˂̂�������ł��[�������������̂ł��낤�B

�@�@���]�˂ɍȂ͂Ȃ���ǂ��@���]�˂��琁�����镗�́@�Ȃ�����

�@�@

�@�R���̌ւ荂����ˍ��R�Ղ́A���������������́A�V�ۊ��Ɉ��l�S�l�\�������A�j���i�ǂ傤�j��܂Ŕ������߂��Ƃ����i�w���R�Ձx�j�B

�@�߂���z�̍Ղł��A�V�ۂ̂���A�l�`���̖��l���M�����]�˂����z�ĂъāA�l�`����点���Ƃ����B

�@�����ւ����Ɠ`�����A�܂������܂Ōւ�ƍ��͂̂���Ȃ��~�́A�~�炵���Ղ������Ƃ����悤�B

�@�@�\�́@�����_���E���ԉҐl top

�@�@1�@���͍��ނɂ��炸

�@�~�X���ɐl�n���p�ɂɍs�������悤�ɂȂ��āA�����V�h���ĊJ������N�O�̖��a���N�i�ꎵ����j�A�p�����ɂ���Ēx�i�����j�̈��i���n��j�܂ŁA�X���̓������g�����ꐮ�����ꂽ�B

�@�V�h�����L����̗�������A���ꂩ���L����̒��쑺��厛������́A���X���啪�����A�����A�Y���A�����A�����A�ϔ����A���S���Ȃǂ̓X������A�˂��B

�@�����a��N�A�V�h�����\�L�����ꂽ���쑺�̖���펟�Y�̕������i�Ƃ��͂�j�́A�}���n�ɉׂ����č]�˂���A��r���A���쑺��ʂ肩���������A���ꂪ�ʒ��n�i�c�Ɨp�̉הn�j�Ƃ݂��A�Ɣ��i�c�ƔF�j���Ȃ��̂ɉו������Ă���͕̂s�͂��ł���A�Ɖׂ�藎����A�n��`�n���ֈ����A���A�Ƃ���ꂽ�B

�@�����͒��쑺�̖≮�Ɏ����b�����Ƃ���A��͂肻��͋K���ᔽ���Ƃ����A�Ƃ�Ȃ����Ƃ��ĘZ�S�����Ƃ�ꂽ�B�@�������N�i�ꔪ��܁j�㌎�A����c�V�c�i�����s�j���������Y���A�����Γ�U�������i���c��j�̉Õ��q�ɒ������āA�n���č��≮���Ԃɑ������Ƃ��Ă���B

�@�쒆�V�c�i�����s�j�d�E�q��́A�ݕ�����]�˂̍��≮�ɕ��ނ荞��ł������A�����\�N�i�ꔪ�j�H�����獍���ɓX����A���ނ̖≮���n�߂��B�@�]�˂̖≮���Ԃ́A���ԊO�̎���ł���A�Ƃ��ĕ�s���֑i�����B

�@�V�ۓ�N�i�ꔪ�O��j�\���A�l�J�`�n���̖핺�q�́A���ԌS�������i����s�j�̔_����������Γ�U�����A�����s���J�c���i�V�h��j�̐��E�q��́A�V���S���q���i�u�؎s�j�̒����q�傩������Γ�U�����Ė��ɂȂ����B |

�����i�]�˖����}����j

|

�@���a�̏I�荠���當�������ɂ����āA���̂悤�Ȏ������]�˂̊X�����ŕp�������B

�@���{���ɐ����A�x�]���݂̉͊ɂ������Ė≮�́A����āA���ؕ��i���k�āj�A�n���Ă̋�ʂȂ������Ă������A�n��蕨���������ɑ����Ȃ�ɂ�āA�o�וĂ̍��X�ɂ���ĉ���Ė≮�A�֓��č��≮�A�]�˒n���č��≮�ɕ�����ꂽ�i���ۂ̏I��j�B

�@�����̖≮�́A���{�ɖ�������[�߂Ċ����ԂƂ����g����g�D���A�g���ȊO�̓��Ƃ�r���ė��v��Ɛ肵���B

�@�������֓��̔_���ł́A�]��_�Y�������i�Ƃ��Ĕ���o���_�ԓn���̎҂��A�܂��܂������Ă�������������B

�@�����č]�˖����ɂ������ď���̉��蕨�����S�ɋ쐋���A�G���ނ͉��蕨���S���Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�n���Ă̑����ŁA�n���č��≮�ȊO�̔���F�̖≮���ł��A�]�ˎs���Ő������̃g���u�����������B

�@�������ɂ�����F�̎G���≮���܌�����A�]�ˑ�����ًc��\�����Ă�ꂽ�B

�@�n�k�̖��A�]�˂̒��N��ޗlj������̗������̂��ƂɁA���{�ɉ^����i�������j��[�߁A�n���Ė≮�̈ꕔ�Ƃ��ĉ������F�߂�ꂽ�i���i2�E�ꎵ���O�j�B

�@�����Ԃ̑��̎�茈�߂́A���ԓ��u�̋K���ƁA�����̎҂̒������̖h�~�ƓE���ɂ���āA�g���̓Ɛ�̋��ł��v�邱�Ƃł������B

�@����F�����������G���≮�́A�ЂƂ��ь��F�����ƁA���x�͍ݕ��̖��͂��̍�����E�����邱�Ƃɗ͂𒍂����B

�@���ڐ��Y�҂��]�˂֎����Ă��Ē�������ق��ɁA�^�������ɏ]������ʒ��҂��̐l�n���啪�������B

�@�ʒ��҂��̔n�����́A���{���̑�`�n���A��`�n���A���`�n���ɏ��n�̔C���A�Ɣ����A�����n�ł̉ב�����ւ���ꂽ�B

�@�ו��̉^���Ŏ����Ă����h��ł́A�^���������m�ۂ��邽�߂ɁA�ʒ��n������K�����n�߂��B

�@�����V�h�ł��A��A�엿�A�d�Y���������ʒ��n����A�ʉ߂��邽�тɑK�̌��K���Ƃ��ĐV�h�ƍݕ��̒����������N�����i�V��2�E�ꎵ����j�B

�@���Ƃ����K���Ƃ��A�G���≮�̊Ď����Ă��A�]�˂̏������ɒ�������ݕ������͐Ղ�₽�Ȃ��B

�@�ނ��낱�̂悤�ȑ����̒��ŁA�����̈ӗ~�͂܂��܂����܂��Ă������B

�@�����ɓX����ĕ��ޖ≮���n�߂đi����ꂽ�i����11�E�ꔪ�j�쒆�V�c�d�E�q��́A�u�����₻�Ε��͔����Ă��邪�A���ނ͈ꗱ����Ƃ������Ă��Ȃ��B

�@���ނ͏����i�ʁj�Ōv�邪�A���ނ͊і��i�d���j�Ōv�邩��A���͍��ނł͂Ȃ��B���≮�ň������i�Ƃ͈Ⴄ�v�Ƌ��������B

�@�\���N�ԑ��������A�d�E�q��̏����ƂȂ�A�G���A�����͈��Ă͂����Ȃ����A���ނ͒����Ǝ��R�Ɏ�����Ă��悢�Ƃ������ƂɂȂ����i�O��2�E�ꔪ�l�܁j�B

�@������n���̏d�v�Ȑ��Y���ł��鏬�����A��������Ύ��R�ɍ]�˂ɔ��荞�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ƃ́A�]�ˏ��l�̓Ɛ��j��˔j���ɂȂ����B

�@�������d�E�q��̍R�����A�]�˂̖˗ނ̖≮���Ԃ��A������̍ݕ��̎҂��A���Ε��A�����������ɔ���߁A���̒l�i����グ�Ă���A�ƕ�s���֑i���o���i�V��5�E�ꔪ�O�l�j�B

�@���Ɂu��L�ɓn������ҁv�Ƃ��ď\���l�̖����������B

�@�\���l�̓��A�~�X���̍ݕ������́A�A���i��Ⴍ�j���i�O��s�j�����A�������Y�A���v�ۑ��i������s�j�ܘY�g�A�c���������q�炪����B

�@�����G�����Ԃ��˗ޒ��Ԃɓ������A���ނ������Ȃ����͍̂ݕ���������������悤�ɂȂ�������ł���B

�@���Џ]�O�ʂ�A�≮�̎���o��悤�ɂ��Ă��炢�����A�ƕ�s���ɑi�����B

�@����ɑ��čݕ��������́A�u����߂�蔄����s�Ȃ������Ƃ͂Ȃ��A���Ε��A�������������Ȃ����͕̂s��̂����ł���B�@�����G���≮�̑i���́A�S������\�����������̂ł���v�Ɣ��������B

�@���V�ۘZ�N�A���ɖ˗ޒ��Ԃ͎��������̑i�ׂ��Ƃ肳���A�ݕ������ɕs���͂Ȃ������A�ƍݕ�����w��D�̂т������ςɏI�����B

�@�V�ۏ\��N�i�ꔪ�l��j�A���쒉�M�̓V�ۉ��v�ɂ���Ċ����Ԃ��p�~����A�����Ԃ̈��͕͂\�ʏ�Ȃ��Ȃ������A�ݕ��Ɨ������≮�̑����͂����Ԃ葱���A�����͐₦�ԂȂ��N�������B

�@�p�~����Ă���\�N�������Éi�l�N�i�ꔪ�܈�j�����Ԃ��ċ�������A���Ԃɂ�钼���̓E���͈�i�Ɗ��������A���҂̌��˂��\�ʉ������B

�@�����O�N�i�ꔪ�ܘZ�j�ɋN�����������́A�ݕ������́A���≮�ɑ���O��I�ȍR���̖��A���S�����ƂȂ�A�ݕ������̐��͂ɍR�������҂͂��Ȃ��Ȃ����B

�@���̎����́\�\

�@�����O�N�l���A�쒆�V�c�̕S�����E�q��́A�]�ˎs���J�֑��鏬������n�ɂ��ė�������ʂ�߂��悤�Ƃ����Ƃ���A�≮�����q�Ɍ��Ƃ��߂��A���撠�i������ؕ��j��������Ƃ���ꂽ�B

�@���C�Ȃ��������Ƃ���A�u����͓����ŗa���Ă����v�Ƌ����̒j�O�l�Ɏ�������ꂽ�B���E�q��͂����������̂��Ƃ��s���֑i�����B

�@�\��N�O�u���͍��ނɂ��炸�v�ƕ��̎��R�̔���F�߂��Ă����̂ŁA�ނ͋��C�ł������B

�@���E�q��́u������≮���������Ă��邩��Ƃ����āA�ו��������Ƃ߂�̂͌����������ɂ��Ă���B���藘���q�������o���ĕs�@�s�ׂ������߂Ă��炢�����v�Ƃ������B

�@����i����ꂽ�≮�����q�́A�u���B�����S���쑺�i����s�j���Y�E�q��A���S�쒆�V�c���E�q��Ɛ\���҂́A��L�ɎG�����s���֒������Ă���̂Œ��ׂ��Ƃ���A���Y�E�q��͔��ؐ��q���֒n�����A���q�����������Y�Ƃ������ŏ��������Ă���B

�@�����ɂ͖��������Y�Ƃ����Ƃ͂Ȃ��A������Ԃɓ����Ă��Ȃ��B���Y�E�q��A���E�q��̎�Ȏ����ł���ԍ�V���L�g�͎����ΕS�\�U�A�|�쒬��g�͕S�U�A�_�c���_���씪�͌\�U�A�V������O���F����Ƃ����͈���U�A���ꂼ�ꗼ�l���甃�Ă���v�Ɛ\�����Ă��B

�@���̒��E�q�厖���́B�ݕ������ł��鐅�ԉҐl�����ɑ傫�Ȕ������ĂB

�@�e���ɎU�݂��Ă����ݕ��������ԉҐl�͈ꓰ�ɉ�đ��k���������B

�@���̌��ʁA�R�̍��i�u�ˉ��j�ߍݕ��ѕ�����V�c���X�̐��ԉҐl�ꓯ�Ƃ��đi�ׂ��N�������Ƃɂ����B

�@�u���Ƃ̒��E�q�傪�����̗����q�Ɛ\���҂ɉו������������A���撠���Ƃ�ꂽ�̂͐r�����s�s�ł���B

�@�����q�͖≮���ԉ����҂Ƃ��ē������ӂ�A�ݕ��̒���������Ɏ����܂��Ă���͔̂[���ł��Ȃ��v

�@���̑i��ɖ���A�˂��Z�\�ꖼ�́A�����S�A�`���S�A�V���S�͈͓̔��قڑS���̍ݕ��������ԉҐl�Ǝv����B

�@���ԉҐl�ꓯ�ɂ��̂悤�ɒc�����Ă������ẮA�������̗����≮���Ԃ��܂����d���Ȃ������B

�@�ւ�������ƍ��ވ�ؖ≮��ʂ��Ȃ�����Ă��܂��B

�@�]�ˎ��ӂ̔_���̒����̓{���̂悤�Ȑ����ɁA�����Ԃ��R�����ꂸ�A�������ɐ��͂���܂��Ă������B

�@�����≮���Ԃ̕�قł���n���G���≮���A�����Ԃ��ċ�����Ă��̓��̗͂����������A�������Ă����B

�@���ʂ͒����̐��ԉҐl���̏����ŁA�u�肢�ʂ蕲�ޒ������莟��v�ƂȂ����B

�@���ԉҐl�������I�n����Ɍf�����u���͍��ނɂ��炸�v�̗������ʂ�������ł͂Ȃ������B

�@���ނ��ב���ɂ͂��܂��ɂ߁A�ˑR�Ƃ��ď��ڂň����Ă����B�����ł͂Ȃ��A�g���R�����́h�̏����ł������B

�@���E�q�厖�������������ɁA���X�ŌX�ɉc�Ƃ��Ă������ԉҐl�͒c�����A���N�l�c�������剺�c�����q����p�����A��ےJ�V�c����ɍ��q��𒆐S�ɁA�u���ԉҐl���ԑg���v�����ցA�ƕ���i�߂Ă������B

�@�@�@2�@�������p�ŕx�z�� top

|

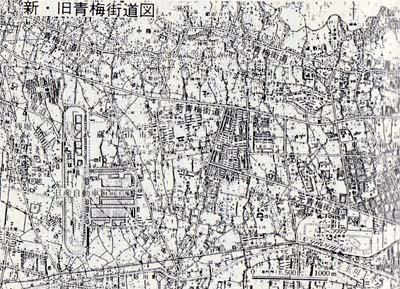

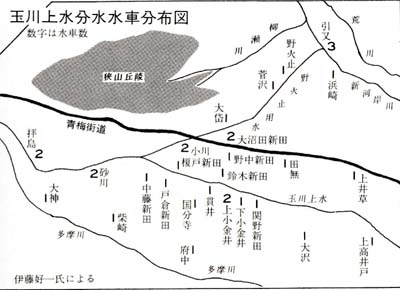

�Õ����E���Ԑݒu��

|

|

�@�]�ˏ��l�ɓƐ肳��Ă����]�˂̎s��ւ́A�ݕ��������ԉҐl�̐i�o�́A�ߍx�_���ɁA�͂����Ăǂꂾ�����v�������炵�����B

�@�_�����ǂꂾ�����邨�������A���ԉҐl�Ƃ͂ǂ������҂ł��������\�\�B

�@�O�L�i��ɖ���A�˂��Z�\�ꖼ�́A����\�ܐl�A�g���O�l�A�N��l�l�A�_����l�A���S���O�\���l�Ƃ�����Ԃ�ł���B

�@���̒��́u�S���v�́A����l�ɕC�G����قǂ̗L�͎҂ł������ł��낤�B

�@���Ԃ�ݒu����̂͑��̕����n�_�ŁA�����͋����g�p�ł��邩��A�㊯���ݒu����o���ق��A�����̗ȉ��A�㗬�A�����̑��X�̋����v�����B

�@���Ԑݒu�ɍۂ��đ����̎҂ɊԌ�����i��E�����[�g���j�ɂ��[�\�������A�����̑��ɂ��ӗ�����o�����B

�@���ԉҐl�͑��̗L�͎҂ł���̂ŁA�����̔_���Ƃ̖��͋N���Ȃ��������A���̑��Ƃ̊Ԃł͑����������N�������B

�@�@�k��s�̐��ԁl�@

�@�����V�c�i�������s�j���卲���q�́A���������ɕ������d�v�Ȓn�_�ɑ�܃��[�g���̐��Ԃ�ݒu�����i�V�����E�ꎵ����j�A�����̕����q�V�c�A���ؐV�c�B�ˑq�V�c�i��������������s�j�Ƃ̊Ԃŕ������N�������B

�@����ɒ����V�c����͖�s�̑�ɁA��֔����[�g���]�̐��Ԃɕ��P���A�n�ܖ{��ݒu�����i�Éi4�E�ꔪ�܈�j�B

�@������������ɂ킽��S���[�g���l���ɋ����킽�����Ƃ����B

�@���̑�ւ̂��߉����̐V�c�ɐ����s���n�炸�A���E�ˑq���V�c����l�́A�㊯���Ɏ敥���̊菑���o�����B

�@�㊯���̋ᖡ�ɂ��A���Ԃ͓V���̎��̂��̂ɖ߂��Ƃ������ƂɂȂ������A���Ԑݒu���͐����ɔF�߂�ꂽ�B

�@�@�k�����q���ԁl�@

�@�ߍ݂œ��ɗL���Ȑ��Ԃ́A�c�������剺�c�����q�̂��̂Łu�����q���ԁv�Ƃ���ꂽ�B

�@�V����N�i�ꎵ����j�\���A���̔����q���Ԃ��߂����đ������N�����B

�@�c�������̗����֑̊��A�c�����i���n��j�����c�����q��ǂ��đi�ׂ��N�������̂ł���B

�@���R�́u�ߗ��A�����̑��̓c�������т����������ӂ�A������ɂȂ�A�����Ȃ��Ȃ����B

�@����͏㗬�Ŕ����q�����Ԃ��d�|�������߂ł���B�蕺�q�̐��Ԃ��~�߂����Ă��炢�����v�Ƃ������̂ł���B

�@���V���O�N�O���ɂ͓��̂ق��ɁA��ΐ_��A���ΐ_�䑺�i���n��j�Ȃǂ̘Z��������������B

�@�����̑��X�́A�������n�̓��[�̎��}��ɍ��܂ꂽ�J�����ŁA�ΐ_��r��֑��̗��r���琅��������ēc���k�삵�Ă����B

�@���X�J�˓c�̒Ꮌ�n�ŗN��������̂Ő������Ⴍ�A��̎��n�͂悭�Ȃ��������ł���B

�@�i�ׂ̑���͉��c�����q�̂ق��ɁA�����N�Y�E�q��A��ےJ���E�q��A��ؐV�c�i�����s�j���E�q��A���s�A�Δ��A�쒆�V�c���E�q���Z�l�𑄋ʂɂ������B

�@�i�ׂ̓��e�́A�c�����̑��Y�E�q��́A�����q�ƂƂ��ɓc�������Ɂu��X�I���ȂĐ������v���Ԃ��d�|�����B

�@��ؐV�c���E�q��A���s�́u�����q�Ɠ�ꍇ����X�s���v�Ȃ��Ƃ����Ă���B

�@�쒆�V�c���E�q��́u���p�c�p�����������~�ɚ�~�i���т��������j�����v�Đ��ԉ҂������Ă���A�ȏ�̎҂����̐��Ԃ����Ў~�߂Ă��炢�����A�Ƃ������̂ł������B

�@�i����ꂽ���c�����q�́u���X�����̑����́A���r�Ȃǂ̐���c�ֈ�������Ă���̂ŁA�������ӂ�₷�����R�Ɨ�n�ɂȂ��Ă���B

�@���Ɏ��̐��Ԃ��d�|�������琅����ɂȂ����Ƃ����̂͋؈Ⴂ�ł���B�v�ƕٖ������B

�@�ᖡ�̌��ʁA�i�ו��̘_�����\���łȂ��A�u���Ԏ����֖�������\���|�������́v�Ƃ��āA�֑��A�J������������͓��S�𖽂���ꂽ�B

�@�V���ɓ����Ċ֓���тɈ��V�����A���ʂ̉J���~��A��C�̂��ߍ앨���炽����Q�[�ƂȂ����B

�@���n�̑��X�́u�쐅�v�i���������j�u������v�͂��̓V���̋Q�[�̑O�G��ł���A�����q�̂����悤�ɁA���Ԃ̂��߂ł͂Ȃ������ł��낤�B

�@�������u��X�I���ȂĐ���������v�����Ԏ����ɑ���e���X�̐��ݓI�Ȕ��������邱�Ƃ��ł���B

�@���ԉҐl�́A���Ԃŏ����₻���Ђ�������łȂ��A���Ă�A�āA�哤�A�`���܂��i���Ď��A�ݖ��A���̐����̔����s�����B�@�]�˂ɔ���ɍs�����A��ɂ́A�_���ɕK�v�Ȃʂ���D���A�����_�Ƃɔ���B

�@�_�Ƃ̑����͓y�n���Ɏ؋����Ĕ엿���A�t�ɎG���ŕԍς��A�ԍςł��Ȃ��҂͓y�n���藣�����B

�@�������Ĕ_�Y�����H�̔��Ǝ҂��������ԉҐl�̑����́A�엿���A���A�������ƁA�����A�n��Ȃǂ̑��p�o�c�҂Ƃ��āA�_���̒��œ���Ȓn�ʂ��m�ۂ��Ă����B�@�����O�N�A�]�˂ւ̕������̏����������Ƃ������ԉҐl�́A���l�N���̌�����i�삷�邽�߂Ɂu���ԉҐl���ԁv�����������B

�@���c�����q�����S�ƂȂ�A�c�����c�ۉ��ɏW�܂����������k���ԉҐl�́A

�@�u���Ԃɉ��������҂͓��Ӑ��D������ʂ��ƁB�V�K���Ԑݒu�҂͒��Ԃɉ������Ă���҂̋����҂Ƃ���B���Ђ�����l���ق��ꍇ�A����l�ɖ⍇�킹�̏�ł��v�������ߍ������B |

����x�̐����𗘗p�����q���̐���

�i�吳12�N�E�����Ɏ����A�����̂����13�����j

|

�@�]�˂̓������l�̓Ɛ�������j�������ԉҐl�����́A���x�͔_���̒��Ŏ���̎��R�ƓƐ���v������I���݂ƂȂ����B

�@�@�@�@�@��

�@����c�V�c�i�����s�j���哖���i�����܁j�Ƃł́A���������̒����ł��邪�A�P�l�A�n�l�\�{��L���鐅�Ԃ������A����w�N�^�[���̉��~���ɂ���͎l�\���̑q�ɂƁA��������i���Ⴟ�j�Ɩ�̍��s�ȉƂ��\���Ă����B

�@�S�l�ȏ�̍���i���������A���㏬��j����Z�����A�l�J�A����A�~�ɏo�X�������A�����������ނ���Ԃł��o�����Ƃ����قǎ�L���������c��ł����B

�@�c�������c�����q�Ƃ́A��X��ꌩ����l�̋x�������߁A���i�[���̎d���������肵�āA���B�ƂƐ[���W�ɂ��������Ƃ𗘗p���āA�]�˂�ʂ������ڔ��B�ʂ��̔���������ċ����i����2�E�ꔪ�܌܁j�B

�@�]�˂̂ʂ��≮��r���āA�ݕ��ł��������ʂ������̓Ɛ���n�����A����ȗ��v���B

�@�܂����c�Ƃ́A�o���i���������玑������A�������������֑����Ď萔������鎿�̒���Ǝҁj�܌������������ł�����A�����ɕĎG���������A�����S�A���j�����\��l�B

�@���{���A�����A�����ȂǍ]�ˎs���Ɏx�X�����������A�ݖ�������s�Ȃ��ߍ݂����Ă̍ݕ����l�ł������B

�@���c�����q�x�i�́A�_�������˂ē��X�x�B�����̂́u�V�̌b�݂Ɛ�c�̉A���v�ɂ����̂��A�Ǝq���ɏ��c���Ă���B

�@���̔_�����炵�ڂ�Ƃ����ȂǂƂ݂͂�����v���Ă��Ȃ��B

�@�\�����I������\�㐢�I�����ɂ����āA���̂悤�Ȑ��ԉҐl���ݕ����l�Ƃ��������I�_�����A�_���̒��ɏo�����Ă����̂ł������B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|