|

****************************************

HOME 一〜五 六〜十 十一〜十五 十六〜二十

一章 石灰道・青梅街道

top

1 江戸の町と街道誕生

武蔵野はいちめんかや野原であった。

武蔵野国分寺から常陸国分寺へは三浦半島から海路房総沖へ通じたが、陸路は相模から霞ヶ関(千代田区)を通って隅田宿(浅草)に出て、それから下総の市川辺へ向かった。

鎌倉時代には王子より雑司ヶ谷(ぞうしがや)鬼子母神(きしぼじん、文京区)の前を通り、大久保(新宿区)へ出る鎌倉街道もあったが、江戸を拠点とする道はまだ一つもなかった。 |

|

「東ノ方平地ノ分ハ爰(ここ)モカシコモ汐入ノ茅原ニテ町屋侍屋敷ヲ十町卜割リ付へキ様モナク偖又(さてまた)西南ノ方ハ平々卜萱原(かやのはら)武蔵野ヘツヅキドコヲシマリト云へキ様モナシ」(『岩淵夜話別集』)

江戸とその周辺の地勢を変えたのは、天正十八(一五九〇)徳川家康の江戸入城以降のことである。

家康が天下をとると(慶長5・一六〇〇)、江戸の町づくりは、天下に号令すべく政治都市としての機能と威容を誇る目的のために、急ピッチで進められた。

大規模な江戸城構築と町づくりは、各大名がそれぞれ国からつれてきた、おびただしい普請人足によって神田山(千代田区神田駿河台)を切りくずし、日比谷(千代田区)あたりまで海だったのを埋めたてた。

江戸城は堀をめぐらし、石垣を築くため三千艘の石船が伊豆から江戸湾に盛んに運び込まれる頃、江戸城辰の口(呉服橋辺)に向かう荷馬の一隊があった。

道らしき道もない武蔵野の、樹木のように太いかやの根元を踏み分けながら、荷馬の数六十頭、二俵ずつ荷を積んで人夫にひかれて、江戸城に向かっていた。

幕府開幕まもない慶長十一年(一六○六)のころである。

俵の中味は、一俵三斗五升入り約八〇キロの石のように重い石灰(いしばい)であった。

江戸湾に運ばれてくる江戸城の石垣構築のための伊豆の石と同様、幕府に強制的に用達されたものである。

五〇キロ離れた多摩の山中から厳重な監視のもとに運ばれる「御用石灰」の一群であった。

2 敗残武士の転身 top

江戸に幕府が開かれる以前、関東平野は、荒川をはさんで東西に二分されていた。

西側の小田原北条氏の要塞地――栗橋、岩槻、松山、川越、八王子――の各城は、秀吉・家康連合軍に次々と破れていった。

その城にたてこもる武将の家臣には、西関東の山あいの村々に土着する小豪族たちが、北条氏の臣下となって動員された者が多かった。

松山城(埼玉県東松山市)が落城した時、多摩の山地成木(なりき)郷(青梅市)に居宅をもつ佐藤、木崎、野村氏がいた。

彼らは落城とともに討死した。

訃報を受けた彼らの子供たちは、野村宅に集まって、落城の原因を検討した。

野村庄七郎が、「――長雨のうえ大風が吹き、城塀の土がくずれ落ち、寄手の敵に城内を見透され、三方から攻められた。 壁に用いた赤土は雨に弱い。風雨に強い壁土はどこかにないものか。

八王子城の壁は風雨にこわれぬ堅土で作りたいものだ」と嘆息すると、佐藤助十郎は、

「わが家の祖先は結城家(下野国の豪族)で、家臣の一人から城を塗る廓土を造る伝習を受け、私も親から口伝されている。 それは堊石(あくいし)を焼くもので、幸いこの地にはその石があり、焼木もたくさんある。

一度焼いてみたいと思うが」と言って『月氏堊焼(げっしあくやき)法』という石灰製造法を書いたものを披露した。

三人はさっそくそれをもとに地元の堊石を焼いてみると、焼き具合もよく十四、五俵くらいできたという。

八王子城も小田原城とともに秀吉・家康軍によって落城し、三人の悲願は実らなかった。

八王子城跡から壁の破片と思われる漆喰(しっくい)が戦後発見され、佐藤氏らが製造し、提供したものではないかといわれている。

家康の天下になると、北条氏の遺臣たちは郷土へ隠棲して農業に従事した。

成木郷北小曽木(きたおそき)の佐藤氏、成木の木崎氏の子孫もその後ほそぼそと石灰を焼いていたという。

家康は新しい領有地に、敵方だった人物でも、その土地に通じ、有能とあらば諸役人として抜擢して施政に参画させた。

まだ北条方の残党が散在する多摩地方には、武田氏の家臣であった大久保長安を、民政と鉱山開発の才覚を買って代官に抜擢したりするなど、幕府は在方の名主にも北条氏の有能な旧臣を登用し、その徳性を生かした。

そのためさしたる動揺や叛乱もなく、安定した地方統治が樹立していったという。

佐藤、木崎氏らが多摩の山奥で石灰焼きを営んでいることを耳にした大久保長安は、彼らを森下陣屋(青梅市)に呼び出し、

「お前たちは百姓か何者だ」と尋ねると、

「ただの町人百姓ではない、八王子氏照(北条)恩賞の者でございます」と悠然と答えた。

五、六日たってまた呼び出した。

「お前たちの堊(石灰)を今より召上げる。入用は急ぐので、ただちに準備にとりかかれ」と命じた(慶長十一年)。

ここに正式に「御用石灰」となり、「八王子白土焼」と命名された。

彼らは「ありがたく存じ奉ります」と石灰の幕府用達を承知した。

慶長十一年(一六○六)十一月、幕府から大久保長安あてに正式な通達が発せられる。

「今度江戸御城御作事御用白土武州上成木村

北小曽木村山根ヨリ取寄候御急之事ニ候間

其方御代官所三田領加治領(以上青梅市)御領

私領道中筋ヨリ助馬(すけうま)出之(かれだし)無滞(とどこおりなく)石灰附送候様(略)

午十一月(慶長十一年)

(大久保) 大 相模守

(本多) 本 佐渡守(ともに老中)

大久保石見守(長安)殿 」 |

慶長十一年(一六○六)は江戸城の大がかりな第二期工事が行なわれた年で、一月から五月まで外郭石垣、本丸、天守台の石垣が完成した。

本丸、天守閣の建物の骨組も秋にはでき上った。あとは壁を塗る漆喰の材料が一刻も早く待たれていた。

成木山中から江戸城まで、広大な武蔵野の道なき道を、たくさんの重いひづめとわらじで踏みかためられた道ができたのは、この時からであった。

この道が「成木往還」と呼ばれるようになり、のちの青梅街道であった。

石灰製造のもとになった佐藤家の秘伝書『月氏堊焼法』は十九条からなる短い箇条書きで、樹神、火神、水神を祭り、堊場の四方を浄め、神事を行なう儀式のプログラムのように書かれたものであるが、焚木の量、積木の高さ、積む手順が簡単ながら記されている。

これをもとに工夫された製造法が大正期まで営まれてきた。

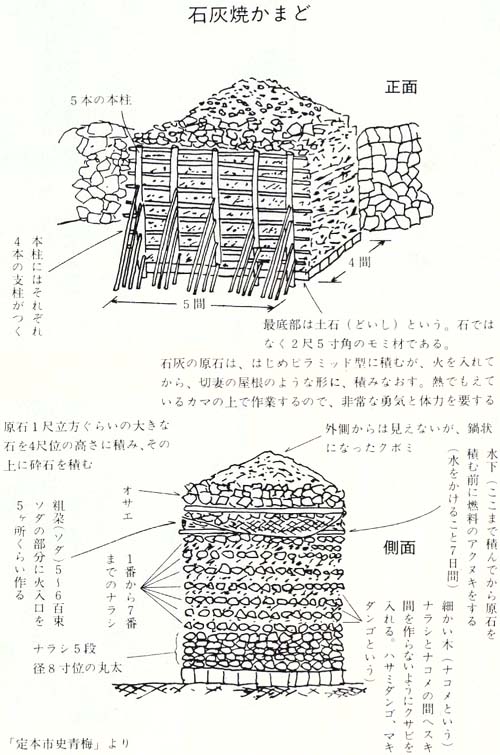

若いころ石焼きに従事したという古老の体験談が『定本市史青梅』に詳しく紹介されている。

それによると――

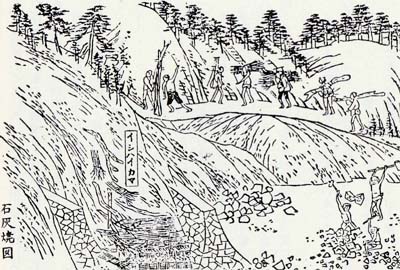

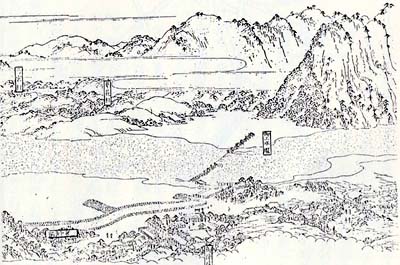

石灰焼きはすべて人力によった。川に接近した山の斜面に窯場を定め、大量の原石と燃料用の木を採取して窯場に集めた。

原石はノミで切りくずし、それをかごに入れ、また燃料用の焚木は、木の種類ごとに束ね、窯場まで背負い出しする。

石を運び、木運びは相当な重労働であった。

窯場に集められた木や石で本窯を構築する。

山の斜面を垂直に切りとり、高さ四メートルの石垣をつくり、横幅九・五メートル、奥行八メートル、高さ八メートルの大きさに焚木の樅(もみ)や松が種類別にぎっしり積まれる。

窒二つ作る焚木の量は、雑山一ヘクタール分を必要とした。

積まれた焚木は一週間アクぬきのため水をかけ続ける。

この焚木のアクをぬかないと純白な石灰ができない。人手は水運び二人、水かけ二人。

水運びは一斗桶(十八リットル入り)二つ天秤にさげて、川と窯場の間を走るように往復する。

水かけは三十分間に百六回かける。

アクぬきが終った焚木の上に細い木やそだを重ね上げ、その上から杉丸太を並べ、藤づるで縛りつける。

その上に焼くための原石を積む作業になる。原石の大きな塊りを一メートル以上積上げ、その上は砕石を高さ十五メートルくらいピタミッド型に桔んでいく。

次は火入れである。上部に小さく開けた火入れ口から点火する。

この石焼きには常傭者四十人の人足と、臨時雇い二十人が参加する。

火をつけてから二昼夜燃やし続ける。火勢はものすごく、夜になっても昼のように明るかった。

二昼夜たつと焼石を積み直す。火がまだくすぶり、石は灼熱の温度で、わらじをはいた人夫がくずれ落ちた石、新しい石を加えてまぜ合わせ、またピラミッド型に積み直す。人夫は交替しながらこの作業をやるが、わらじがこげてやけどをしたり、石から発する炭酸ガスで気絶する者もいるという。

五日間このような作業をくり返す。それからあと五、六日間放置しておく。これで石は完全に冷える。

そのあと冷えた石に水をかけて発熱、崩壊させる。これで粉末状の「消石灰」となる。

本窯一つの生産量は千六百石(二百八十八キロリットル)、三斗五升づめの俵で四千五百俵になったという。

それだけに日数と手間も大分かかった。

窯作りから消石灰を俵につめるまで約一か月かかり、人数のほうは

原石を採る人、運ぶ人 九〇〇人

焚木を採る人、運ぶ人 八五〇人

窯作りと火入れ、水入れ 九五〇人

俵につめる人、運ぶ人 二五〇人 |

このように実に延三千人の労力を要したのであった。

|

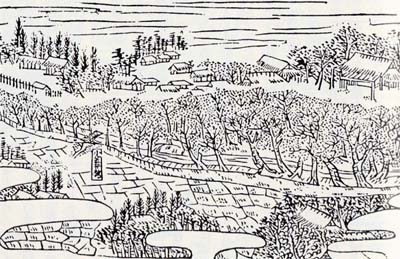

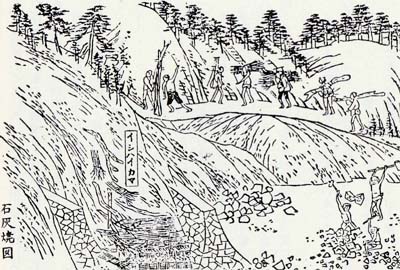

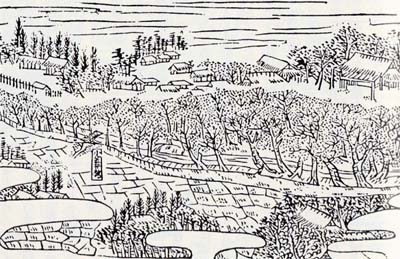

成木・石灰焼の図(新編武蔵風土記稿より)

|

4 特権的窯元 top

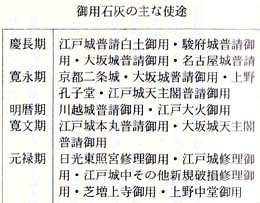

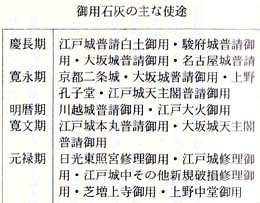

八王子白土焼(成木石灰)は、御用石灰として幕府から特権的待遇を受けた。

幕府からの最初の発注量は三千五百俵で、拝借金二百五十両が与えられた。

三・五石〜六石あたり一両というかなりの優遇惜置で、窯元たちはこの利益金をその後の石灰焼きの運営資金に充て、御用石灰上納の義務を負った。 |

|

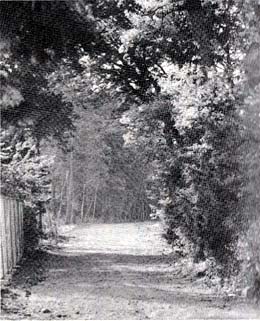

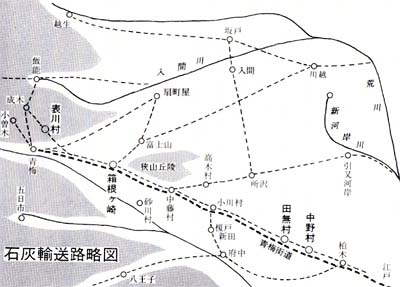

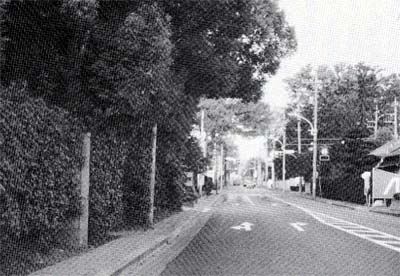

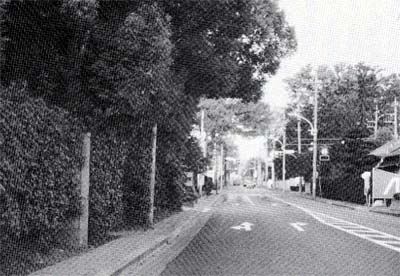

伝馬(てんま)道(青梅市新町)

|

上納は慶長期は二十八石で一両。

約四十年後の慶安期には、十四石で一両という割合いで買いあげられた。 上納以外に余った石灰は窯元の自由販売が許された。

木崎、佐藤、野村(川口氏に代ったが、年代は不明)の三家であった窯元は、慶安期に十窯、五十年後は十六窯、五十三年後(寛文元・一六六一)には三十五窯と増え続けていった。

|

京、大坂、名古屋などでも石灰の需要が増え、明暦の江戸大火(一六五七)では市価が慶長のころの十倍にもなり、需要がいっそう増していった。

三家を中心に旧窯主たちは再三幕府に、新しい窯主が出てこないよう、古い窯主を保護してくれるよう訴状を出した。

幕府はこれを聞き入れ、窯主を十八名に制限していくことにした(寛文年間)。

入会山(燃料の薪用)へも幕府から「石灰焼仲間以外の者の山へ入ることを禁じる」高札も出されたりした(一六六二)。

寛文期の検地帳によると、上成木村は百六十戸中、耕地所有面積四反(四十アール)未満が百二十四戸で七十八パーセントを占める。

一町(一ヘクタール)以上がわずか二戸(川口、木崎両家か)であった。

そのほか検地帳にも載らない農民もいたであろうから、農業だけでは食べていけない者が大部分だった。

時代が大分下るが、寛政十一年幕府に出された報告によると

「――当村の儀は一体山中谷間の村方にて畑名請七分通り 余りは山林木立にて猪鹿おびただしく霧深候につき 家居廻之外は作仕付相成らず 小前夫食三つ一ならでは御座無候(零細農民の食糧は三分の一しかない)(中略)村方不相当に家別多御座候」という状態だった。

寛政五年(一七九三)の書上帳から製造費、人件費をみると、焼出石灰八千四百俵の代金百十九両のうち生産費が九十六両、運上(営業税)十五両、純益八両となっている。

人件費は一日一人八十文であった。

八十文という手間賃は寛政のころでは低いが、それでも米の飯がただで食べられ、石灰焼きが唯一の生活の支えになっていたものと思われる。

5 石灰継立て top

このようにして多くの手間と日数をかけて作り出された石灰は、どのようにして江戸城まで運ばれたものであろうか。

御用であるから五街道の荷送りと同じように、各宿駅へ幕府による「伝馬引継(リレー式)が行なわれた。

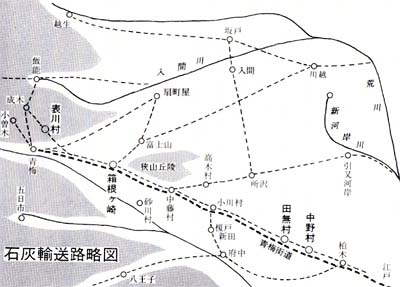

石灰引継ぎのために成木往還(青梅街道)に四つの宿駅が定められた。

表川村(青梅市藤橋辺か)、狭山丘陵西端の箱根ヶ崎(瑞穂町)、田無村(田無市)、中野村(中野区)である。

田無、中野両宿駅は、付近の集落から住民が伝馬引継のため街道上の水のない茅(かや)野に強制的に移住されられたものだという。

各宿駅には、周辺の村へ助馬を出すべく六十頭の馬を用意させられた。

「 覚

今度於上野厳有院御仏殿の御作事の御用に付吉山根上り取寄候御急ぎの儀に候回白土多く通り候内、成木村より助馬合三拾疋(略)並び箱根ヶ綺、小川新田(のちの宿駅)よりも助馬三拾疋之積り、遠近の御領、私領も出し候様可申付候、若し滞儀有之候ハバ可申越候

以上

高 善左衛門(御印)

大 加賀守 (御印)

高室四郎兵衛殿(寛永期の代官) 」

「御普請為御用白土武州成木村、北小曾木村ヨリ江戸籠の口御普請小屋マデ六十駄充二十八度付届候ニ付、如先規助馬御用ニ候間、御領、私領村々ヨリ中野村ニ出可申旨御老中御加判、御注文ハ我等方ニ差置如此候。

白土焼荷物出分入用馬ハ高割以中野村名主ヨリ相触候様ニ申付候。

無滞馬中野村江相触候次第差出、中野村ヨリ御普請小屋マデ白土附届申候。

尤駄賃銭当所二被下候間、其節中野村名主ヨリ請取可申候以上

元禄十四 巳 四月二日

今右衛門 (以下略) (『中野区史』)」 |

このような御触によって(触役は中野村名主)宿駅の近村から人馬を用意させた。

人馬駄賃は普通一里(四キロ)十六文といわれていたが、成木往還はそれよりも安く十三文三分であった。

この駄賃は各宿駅の名主が幕府より内借金として借り、諸経費を差引いた残りを宿駅間の距離に応じて分配された。

大体一人平均四十文くらいだった。

|

新緑に萌える青梅の山あい

|

最初のころ幕府からの発注は主に冬場が多かったから、日照の難は免がれたが、その代り木らしい木がなく、秩父颪(おろし)の猛風が火山灰土をまきあげて、顔や手に砂利まじりの風が容赦なくあたった。

毎年秋時分から継立が始まる。石灰人馬のほか通る者もなく、踏みかためておいた道も、夏のうち茅と雑草でおおわれて、毎年新しく未踏の地を踏んだ。

新町(青梅市)周辺に幾筋もの堊付道(石灰道)と呼ばれる道があるのは、初期の頃、常に道が変ったためである。

古い道跡を見つけるひまに、未踏の茅の根株を踏みしめて行ったほうが手っとり早かったのであろう。

明暦の大火後、江戸の町に耐火建築が増え、石灰の需要が増し、街道は冬にかぎらず、四季を通して石灰荷駄の隊列が増えていったが、宿駅以外にこの街道沿いには人家一つなかった。

川も湧水も池もない。一里ごとにある一里塚の榎のほかは、夏の太陽をよける木陰もなく、人や馬が枯渇のため死んでしまうといわれた。

また雨になっても寄りそう樹陰がない。いつも人を寄せ付けぬ厳しさだけがあった。

石灰輸送人が怖れたのは、俵の破損と減量だった。

石灰は粉なので、俵のわずかな隙間からこぼれ落ちた。

更にもっと怖れたのは、雨に濡れることだった。

石灰は、一度濡れるともう使いものにならない。

「濡灰(ぬればい)ハ一向用立不申(もうさず)候ニ付、運送致候ニアリ木サシ候様」

「雨天之節ハ丈夫ニ笘(せん)フキイタシ濡灰出来不致様」などという文が散見される。

雨になったら俵の上に板をのせたというが、どれだけ防げたものか。

御用石灰であるから大名行列と同等の資格が与えられ、木綿の日の丸の幟をたてて、年ごとにその数を増していった荷駄の行列は、壮観そのものであったと想像したいが、実際には無人の原野を幟をたてて行進しても、見送る人もなく、きびしい監視の中に、日照、寒風、雨の強敵におびえながら、馬も人も黙々と歩を進めていったであろう。

遠い集落から強制的にかり出された荷駄の人夫たちの記録はない。馬子唄なども残されていない。

馬子唄を歌う心の余裕も、やさしく見守ってくれる山の峰々などの情緒的な風景は全くなかった。

青梅の山奥で採石し、石を焼いて俵につめ、千ヶ村峠、笹仁田峠を越えて山の根へたどり着き、更に果てしない原野を延々と江戸城へ運び込まれるまで、これが江戸城の美しい白亜の壁になるなど、だれひとり考えてみたことはなかったであろう。

ただ一日八十文の石灰手間賃と銀のめし、四十文の駄賃が得られたこと。

これが彼らのすべての救いであったにちがいない。

*

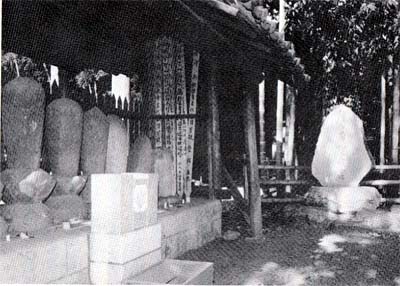

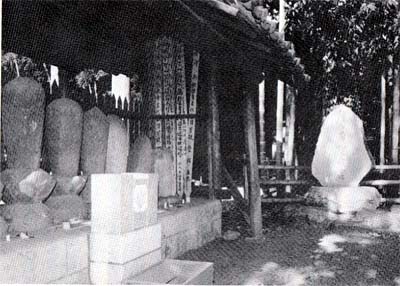

石灰継立の形跡をとどめるものはないが、難所の一つだった笹仁田峠(青梅市)へ向かう少し手前の厚沢(青梅市南小曽木)の小さな五つの辻に、馬頭観世音、庚申塔、供養塔などの石塔が五、六基ひしめくように建っている。

建立は安永五年(一七七六)、文化二年(一八〇五)、天保十五年(一八四四)など江戸中期から後期にかけてのものであるが、建立者は土成木、南小曽木の願主で、おそらく石灰運送の安全を祈願したものであろう。

秩父道十二番所(土成木八子谷)には三アールほどの墓所がある。

木崎家、若林家など土地の旧家をおもわせる立派な墓石の各脇に、「無縁一切精霊」と刻まれてある爼(まないた)くらいの小さな墓が建てられている。

近くの老人の話によると、それは奉公人の墓で、主家の墓の横に衵る習慣は大分昔からあったという。

その六文字を見ていると三百年前から窯主に使われ石灰焼きにたずさわった人々と無縁なものに思われなくなってくる。

その無数の人々は、この地上に名をとどめることなく、「無縁一切」とのみ残して消えていったのではないだろうか。

*

江戸城において石灰がどのくらい使われ、どのように役立ったか、石垣に用いた伊豆の石材のおびただしい記録に比ペて、全く語られていない。

「当時ノ工事川ノ石灰ヲ武州多摩郡三田領土成木村、北小曽木村等ニ採リタルコト」(『東京市史稿』皇城編巻一)とあるだけである。

しかし天守閣、櫓、城門などに塗られた白亜の壁は「一年を経ても大雨大風に破損せず」「白光を放つゆえ十七里四方、敵は恐れて寄りつかず」「宝蔵に塗れば盗賊、白明を恐れて入らざる」(「月氏堊焼法」)というように、江戸城の美観と軍事的効果を充分あげ得、多くの汗と涙の結晶となって燦然と輝いたことであろう。

二章 土豪たちの村づくり top

1 吉野織部之助の新町(しんまち)村

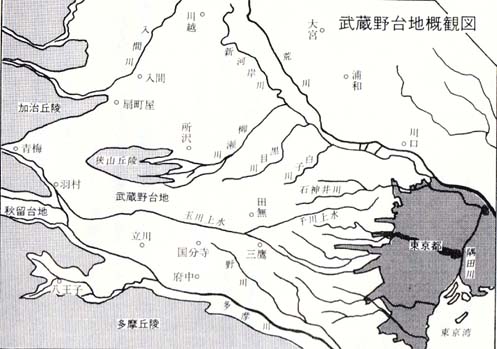

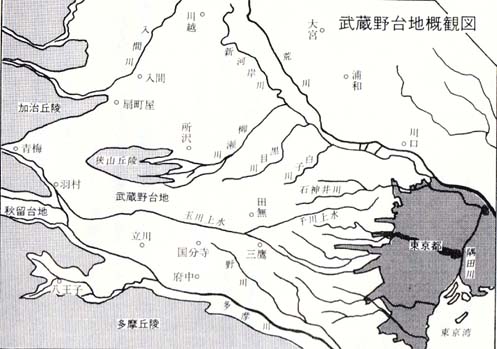

武蔵野と呼ぶのは、関東平野のうち、北辺は入間川、東辺は荒川、南辺は多摩川という三本の大河に囲まれたほぼ三角形の、洪積性の乾燥地帯であるという(高橋源一郎・矢嶋仁吉)。

西部の奥多摩山岳の麓か、広大な原野のほぼ中央にただ一つぽっんと隆起した狭山丘陵(標高百八十メートル)の周辺の、水のある地に小さな集落をつくって人々が住んでおり、台地上の乾燥地帯はほとんど放置されたままであった。

江戸時代に入るまで、農地といえば水田が中心で、風の吹きさらしの茫漠たる茅野原の乏水地帯に、人が住めるとは考えられなかった。

「武蔵野の端々野土のいか程ありてもさして御用に立たず」(『民間省要』)であった。

奥多摩の山麓や谷あい、川寄りの集落には「土豪」(在地武士)が、集落の大半の耕地を持ち、たくさんの農奴を支配していた。

長い戦乱にあけくれしていた時代は、土豪たちは強力な武将の臣下となり、命を受けて戦いに参加して褒賞を受け、自分たち一族とその所有地を保持していくことに努めていた。

土豪が仕えていた小田原北条氏が滅び、天下泰平の世になり、支配地を広げるすべもなく、小さな山村で農業に専念するだけとなった。

狭山丘陵南麓の岸村(武蔵村山市)の村野氏・小川氏、下師岡(しももろおか)村(青梅市)の吉野氏などいずれも北条氏に仕えた在地武士であった。

徳川幕府は彼らを追放せず、そのまま在地で民政に従事させたので、それを恩恵と受けとめ、忠勤に励んだという。

幕府の命により開通した青梅街道は、石灰輸送の回数がしだいに多くなり、やっと道らしい道が茅野の中にできた。

この街道にはじめて異変が起ったのは、道ができて五年たった慶長十六年(一六一一)のことであった。

その中心人物は下師岡村の土豪吉野織部之助(おりべのすけ)である。

吉野織部之助の書き残した「仁君開村記」(青梅市新町・吉野家所蔵)は、北条氏の臣下だった土豪が、新しい時代に転身して生きた様子が語られている。

それには、慶長十五年(一六一○)、武蔵野に鷹狩りにきた時の将軍秀忠が

「大嶽山へ続く山々はるかにご上覧あそばされ、谷あいの人家、往来の人馬寒暑の難儀しのぎかねるべし、この空野山々の間に民家あるべき所、ご上意の由」と書いてある。

すでに戦乱にあけくれた時代は去り、人々はやっと落ちついて農耕を営み、各国の大名も領地の生産向上に力を入れ始めた。

農業技術も進み、各所に用水路、溜池の新設で川の氾濫を防ぎ、灌漑工事をし、水田拡張が盛んに行なわれるようになった。

新田開発は畿内の先進国では、低湿地帯の水田から台地の畑地開発へと、すでに関心が高まっていたという。

江戸は施政者の意図のもとに急速に発展した町で、その周辺の地域は依然として原始時代さながらの原野が広がっていた。

将軍が武蔵野にきて思わずもらした歎息を、吉野織部之助は人伝てに聞き、開発を思い立つたという。

夢は広い原野に新しく耕地を切り開き、今だかってない領地を支配していくことだ。

織部之助が在住する下師岡村は、多摩山地の東端、加治丘陵の山麓の霞川の川べりの小部落で、村の大半を所有するといってもわずか四ヘクタールで、大門・野上・勝沼(いずれも青梅市)などの村に囲まれ、南方は入会地となっており、耕地を拡げることは不可能であった。

かって戦国時代、武蔵の山地を縦横に翔き、勇名をとどろかせた武蔵七党のうち、横山党に属したという吉野氏は、忍(おし)城(埼玉県)にたてこもり、寄手大将石田三成の水攻めの中に、一か月余も戦いぬいた勇士の一人であった(『多摩郷土研究』43号・野島厚之)。

不撓不屈の魂と、戦国時代に果たし得なかった雄壮な情熱が、四町百姓に甘んじられず、鬱々とした日々を送っていたものであろう。

新しい事業への機会を心ひそかに待ち望んでいた。

すでに成木郷では同じ敗軍の士であった佐藤、木崎氏などが、御用石灰の窯主に転身したことも、織部之助に刺激を与えたであろう。

さっそく翌年の慶長十六年、織部之助は代官所あて開発願を提出する。

「 書付を以て伺い搴り候

武州多摩郡三田領柚之保野上之郷武蔵野に家建て新田一村取立て申したく候、

仰付けられ候はば出精仕るべく候 依で窺い奉り候以上

慶長十六年亥 二月 吉野織部之助

御代官様 」 |

願いはただちに許可され、代官の協力のもとに、現青梅市街の東方約三キロ、青梅街道を中にはさんで集落をつくることになり、武蔵野台地開発の第一歩を踏み出した。

広い武蔵野台地の中で特にここを選んだのは、織部之助の言に上れば、

「予、愚意を以って斗(はか)るに、野上村地崎(先)五町下に屋敷を定むは、地広にて農業勝手よしといえども北の山低し、冬風しのぎがたし、その上土地甚だ悪しく井を穿(うがち)申さず、古村江水汲に遠し。

西は土地せましといへども北の山高く近き故北風防ぐに便あり。

もし井の旱魁の節も古村へ近く、家作道具を置くも古村へ近古を望むべく」という理由からであった。

青梅街道の両側に、三十三区画ずつ計六十六区画の土地を均分して風よけに並木を植え、堀をつくって排水設備と道路を作り、近傍の村々へ通じさせた。

特に野上村の井戸までは直線の道路を通し、井戸掘削まで水汲み道路とした。

近隣の村々へ出百姓(開拓移住者)を出してくれるよう頼んだが、出てくる者は一人も居なかった。

慶長十八年になって織部之助と同じ下師岡村の池上新左衛門、嶋田勘解由(かげゆ)左衛門、南小曽木村の若林五左衛門、高根村(瑞穂町)の宮寺次郎右衛門らが参加した。

これらの人々の出身ははっきりしないが、吉野家と同格の在地武士ではないかという。

織部之助はこの五人を協力者として、彼らにそれぞれ二屋敷分を与えた。

代官所へは出百姓の募集と井戸掘人足を依頼した。代官から各村々に出された回状は、

「此ノ度西武蔵野ニ吉野織部之助頭取致新田取立候間、二男三男有之者ハ出之百姓相勤可(あいつとめ)申候

且井穿(いせん)人馬織部之助差図次第可出候、

若於滞可為越度者也(もしとどこおるにおいてはおちどとなすべきものなり)

丑二月(慶長十八年)(代官)高室金兵衛(印) |

回状が回った村々は青梅、藤橋、黒沢、成木、北小曽木、塩舟、上師岡など十九ヵ村で現青梅市の全域にわたる村々である。

その間に住民用の飲用水として、幕府の援助のもとに井戸を四個掘ることになったが、掘削技術が未熟で、かなりの人数と日数がかかった。

まして地下水が深く、砂礫層が厚く堆積している武蔵野台地の東端にあるこの開拓地では、井戸掘りは至難の作業であったが、代官所から集められた人足によって、一箇所一ヵ月余をかけて四箇所設置した。

四つの井戸のうち、一つは吉野宅内にし、あとの三つの共同井戸は、くじによって三人の屋敷内に決め、入村者の中で素行の悪い者には水を汲ませないことを第一のお仕置としようという。

水使用は依然として厳しかったが、新しい村の造成は一応完備した。

古村は狭い谷あいの耕地で、拡張も発展もできない。

自分の屋敷も持てず、五十アールにも充たない耕地しかない零細な農民が多くいた。

そのような農民は「親方百姓」の保護を受けながら生活しており、その二男、三男は妻帯できず、長男の家で作男のように働いていた。

織部之助はこのような事情をよく知っているので、出百姓募集の対象を「二男三男これある者」とした。

この不遇な者たちが織部之助のもとに集まってくるだろう。

人が増えたら村は東西にいくらでも拡張できる。血縁や古いきずながない他村同士の集まりなので、五人の協力者の力を得て、しっかり統制をとっていこう――

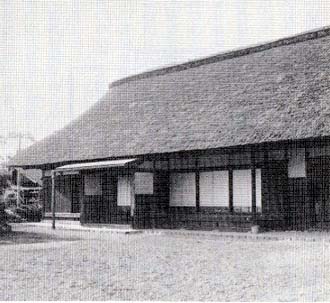

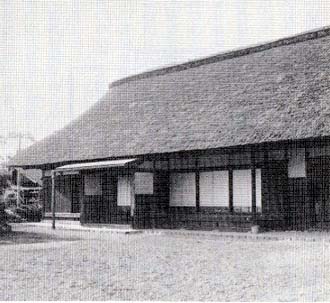

川越葦草村から引寺された鈴法寺跡碑(都旧跡) |

新町村開拓を進めた名主・吉野織部之助の旧住宅 |

織部之助の目論見にもかかわらず、出百姓は依然として現われない。

しかし織部之助の決意は堅く、事業に返進する。

村の名を「新町村」と名づけ、将来は農村としてばかりでなく、市や宿場にできるよう、道に沿って商いができるよう幅五・四メートルを空地にした。

川越在の葦草村から鈴法寺を引寺(他から寺を移してくる)した。

道路を七つほど整備して、多方面から来る人々を新町を経由するよう企てた。(注・のち鈴法寺は全国に百二十余の寺をもつ普化宗の本寺となった)

しかし肝腎の出百姓のほうは、慶長十八年今寺村から一人、青梅村から一人、四年後に下師岡、野上、川辺、長淵(いずれも青梅市)から一人ずつというわびしいものであった。

やむなく新町の開発に「出作(でさく)百姓」の力を借りる。出作百姓というのは入村せず、近村から耕作だけに通ってくる通勤農民である。

彼らは村で独立した中農クラスで比較的余裕があり、古村に在住しながら、自分の耕地を増やしていこうという目的で集まってきた。

寛永十六年(一六三九)、出百姓十七人というさびしい現状の中で織部之助は死んだ。(注・青梅市根ヶ布天寧寺に織部之助の墓がある。法名は瑞祥院殿吉山浄野居士)

織部之助の死後三十年たった寛文八年(一六六八)、この地方一帯に総検地(年貢徴収のため耕地のいっせい検査)が行なわれ、新町村はここに正式に村として発足することになった。

検地の結果から、この三十年の歩みを窺うことができる。

耕作面積百五十七ヘクタールのうち、出百姓である居住民七十八人によって六十五ヘクタール耕やされ、そのほか大半の九十三ヘクタールは出作百姓の所有になっている。

三十年たっても定往者は七十八人しかいない。

織部之助生存中の入居者十九人は、子や孫の代になっており、あとは全く吉野家と関係がない。

一度入村した者から譲り受けた者たちが多く、売買による変動がかなりあったようである。(『新田村落』『近世の新田村』)

開発地は、長い間原野として放置されていたためか、開発されて三十年たっても肥沃の土地とならず、ほとんどが下畑(げばた)、下々畑(げげばた、耕地の質の品格)で収入はよくない。

長期的に自立の道を計っていこうとするには自然は厳しく、入村後二〜三年のうちに開拓生活を諦めて、売り払って出ていったものであろう。 結局居残った者は出作百姓と同じように、元々古村の中で中農クラスの、だれの力を借りなくても、自立できる者たちだった。

織部之助に協力し、新しい村の支配層の一人になろうとやってきた五人の協力者たちは、中途半端な存在になった。

「協力」というのは吉野家の強力な土豪支配を盛り立てようというもので、吉野家と関係なく、出百姓の一人一人が独立農民であっては、彼等五人のやることはなかった。

宮寺次郎右衛門一人残ったほか四人は村を去っていった。

その夢が実現しないことを知って、古村に帰って元の農地の経営に専念したのであろう。

幕府は直轄領の中で、中世まで続いていた土豪や親方百姓のもとに隷属していた多くの農民を、中間支配層を排除して直接、幕府に年貢を納める「本百姓」とした。 |

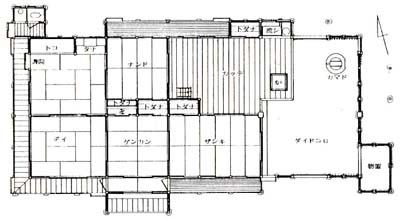

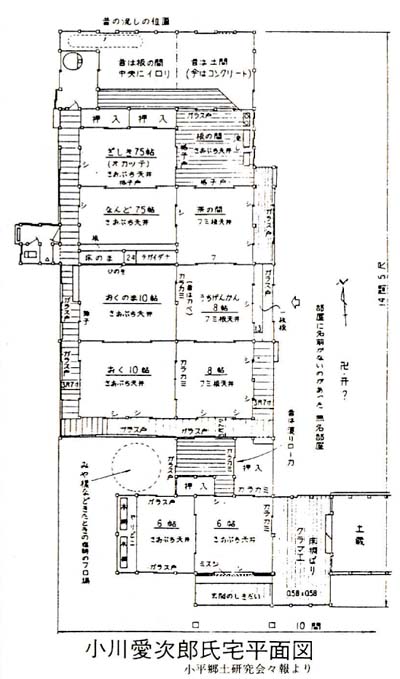

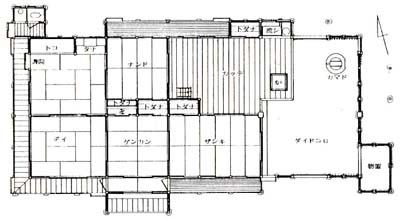

旧吉野家住宅平面図

|

寛永、寛文の屋敷割帳に、新しい本百姓の名がいくふん増加した。

結局幕府は、土豪の力を利用して新しい村づくりを行なったが、村ができると、その土豪の存続を認めなかった。中間搾取者がいては幕府の年収の減少にもなるからである。

新町村の吉野家は小領主としてではなく、「名主」という幕府の末端官僚として、村の年貢を幕府に納める責任者として、江戸時代を生き続けることになった。

吉野家は現在なお、創立期と同じ青梅街道沿いの位置(青梅市新町三八三)に、茅葺屋根の入母屋造り、頑丈な二段式台の中央玄関を備えた、名主家らしい造りで現存している。

三百年余の歴史の荒波に耐えぬいた、名主の誇りと意地が、まだどこかに漂っているかのようである。

新町村の開発着手から約五十年たった明暦二年(一六五六)、青梅街道沿いにもう一つ新田が開発された。

場所は新町から十五キロほど江戸方面へ寄った、やはり街道だけがある無人地帯である。

開発者は岸村(武蔵村山市)の小川九郎兵衛という。

岸村は、狭山丘陵南麓の古村の一つで、箱根ヶ崎村、殿ヶ谷村(瑞穂町)、石畑(いしばた)村、岸村(武蔵村山市)の四ヵ村を称して「村山郷」といった。

丘陵外縁部の複雑にきざまれた谷戸に、わずかに水田が耕やされ、古くから集落があったとみられる所である。

耕地は狭く一ヘクタール以上を所有する富裕な農民が八人おり、その外は〇・五ヘクタール以下の零細な農民であった。

富裕な農民は村野、福井、小川、荒田などで、「箱根ヶ崎諸旦那」と呼ばれていた。

新町村誕生から小川氏の開発までの五十年の間、世の中は急激に発展した。

武蔵野台地にも新しい現象が起り始める。

一つは同じ岸村の「箱根ヶ崎諸旦那」の一入村野氏が、新町村に続いて箱根ヶ崎筥(はこ)の池から流れる残堀(ざぼり)川の流域に新田開発を企て、砂川新田(立川市)をつくったこと(成立ははっきりしない。寛永年間かという)。

もう一つは乏水地帯の武蔵野台地の真っただ中を玉川上水が開通(一六五三)したことである。

また別に明暦の大火後、江戸の都市計画のため、江戸芝の住民たちが追われて牟礼野(むれの、武蔵野市)に移住して村をつくる。

これらのことが小川九郎兵衛に大きな刺戟を与えた。

特に開通された玉川上水(次項詳記)は、江戸の住民の飲用水にするためのもので、武蔵野の農民は使用できないが、開通の翌年、上水の中間地点から川越領(埼玉県)へ農民の飲用、田用水として分水された(野火止(のびどめ)用水)ことが、九郎兵衛の開発事業の動機となった。

九郎兵衛は、箱根ヶ崎と田無の宿駅との中間に、新田開発と同時に新しく石灰継立ての宿駅をつくろうと考えた。

ちょうどそこは玉川上水と野火止用水の分岐点であるし、新田を作れば分水も容易に受けられるだろうと考えた。

開発の経過は、のちに小川家の子孫が書いた文書(宝永5・一七〇八)で窺うことができる。

「当村は田無村から箱根ヶ崎村まで東西五里余り南北四里あまりの一円の野原で、ここは盗賊が徘徊し夜は通れないし、暑寒風雨雪の時は水もないし飢え死にする者も少なくおりません。

こんなことでは御用石灰の輸送にもさし支えますので、岸村にいた先祖九郎兵衛が思案の結果、御用継立を第一の目的に、また通行人にも暑寒しのげるように、ここに新田見立を決意し、日野宿、府中宿(共に甲州街道)、田無村、箱根ヶ崎村など八ヵ所へも継立できるように願い出ましたところお許しを得、九郎兵衛の苗字をとって小川新田とし、明暦の時切り開き、松平伊豆守様より検地を受け、通行人も難渋しなくなりました」。

開発に際して新町村のような苦労はほとんどなかった。

新町村は出百姓の募集も、井戸掘り人足の駆り出しも、代官の協力によってなされたが、小川新田はすべて九郎兵衛が「自分入用金」(自己負担)で開発の費用をまかなった。

まず必要な飮用水は開発と同時に、玉川上水の分水を願い出て許可を得た。

取入口の大きさは約三十センチ四方という少し小さい感じだが、水勢があり間断なく流れているから水量はかなり豊富である。

これを青梅街道をはさんで北側と南側に二条の流れにした。

いずれ街道の両側に並ぶであろう新田農民の屋敷内を流れるよう計画されたものである。

新町村のように三つの共同井戸に比べると、はるかにぜいたくな配水設備であった。

入村者は明暦二年(一六五六)より五年の間に五十八人、その後元禄までに百人を越える好調なすべり出しであった。

入村者の出身村の分布も、新町村よりはるかに広範囲で、狭山丘陵、加治丘陵から多摩川渓谷奥地、入間川を越えた吉見領(埼玉県比企郡)など三十キロ以上の範囲で、五十年前の新町村の頃と比べて、一般農民の新田開発の認識も関心も高まっていた。

入村者には条件があった。

石灰継立駅として発足した以上、「御伝馬継の新田であるから入村者は馬を持って公儀の御役や町並の諸役をつとめる」という入村請書をとった。

馬は当時貴重なもので、富裕な者でなければ持てず、下人の出身が多いとみられる新田農民としては無理な注文であった。

それに入村してすぐ収穫があるわけでなし、数々の物入(ものいり、出費)があり、多くの農民は九郎兵衛に経済的援助を受けなければならなかった。

入村してまもなく、七十六名の総百姓が九郎兵衛に「小川新田の百姓になったからには幕府への年貢のほかに名主取立分、畑一反(約三百坪)につき永三文ずつ、米ができるようになったら田一反につき米三升(四・二キロ)ずつ子孫の代まで収めます」という契約書を書いた。

九郎兵衛にしてみれば、入村者に金銭的に援助し、新田づくりをいっさい自己資金て行ない、幕府から九郎兵衛に拝領された地であるから、入村者のこの誓約書は当然のことと考えた。

小川新田入村者だけに置かれたこの「二重支配」が、後年、名主九郎兵衛と総百姓との間に起る紛争の原因となった。

寛文九年(一六六九)、新町村などとともに幕府の総検地を受ける。

新田出発から十四年目のこの検地から開発状況がうかがえる。

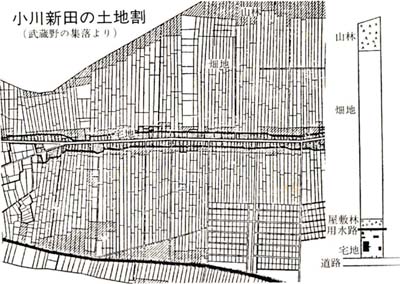

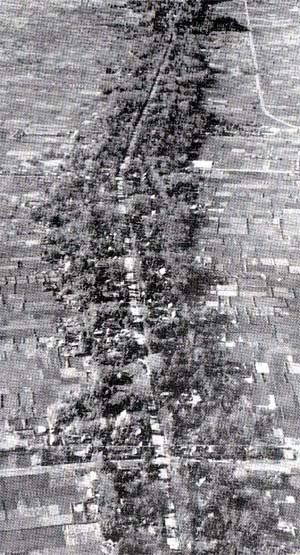

何もさえぎるものがない広大な茅野の真っただ中であるから、屋敷地割は街道を中心に整然とした短冊型に区切られている。

街道に面した間口は十間(十八メートル)が大部分で、奥行は一律に二十五間(四十五メートル)、その奥が下畑五十間(九十メートル)、その奥が下々畑百間(百八十メートル)、その奥は茅野百聞、計二百七十五間(四百九十五メートル)、面積九十反余(九ヘクタール)という、古村一戸当りの反別に比べてはるかに広かった。

しかし新田は地味が悪く大部分が下畑、下々畑で上畑、中畑がない。

収穫も乏しく、あわ、ひえ、芋、大根などを作った。

年貢は畑なので全部金納で、下畑は五十文、下々畑は三十八文(元禄期)であった。

入村当初の住居は、二人家族は間口三間半(六・三メートル)、奥行二間(三・六メートル)。

四〜五人家族は間口四間半、奥行二間半。六人なら開口五間、奥行三間。それぞれ三尺(一メートル)ひさしを伸ばした下屋が許された。

造りは掘立小屋であり、屋根は麦わら、茅。床は細竹を編んだものか、またはもみぬかやわらくずを敷いた土にむしろを載せたもの。

壁はなく茅か麦わらで囲った。古村の貧農より一段と粗末であった。

新田には二、三年の「鍬下年季」(免税期間)の恩典があるが、荒地を耕作しても思うような収穫はなく、少しでも天候不順となれば餓死へつながる厳しい生活で、寛文期まで六十四軒もの「つぶれ百姓」が出た。

彼らは妻子やわが身まで売り、在方や江戸へ去って行った。

〔名主と総百姓騒動〕

小川新田が開かれて五年の後(寛文2・一六六二)、名主九郎兵衛と入村農民との間に出入(紛争)が起った。

農民代表が奉行所あてに長文の訴状を出した。その主な内容は、

一、名主九郎兵衛はわれら百姓が伝馬へ出ても(石灰輸送)人足賃を一銭もくれません。

『御代官様が付近に馬でお出でになられたとき、新田百姓を憐れんで、通り駄賃を下さいましたが、これを九郎兵衛が取ってしまいました。

一、新田百姓が飢饉で苦しんでいるのを御公儀様がふびんに思し召され、金子百両お貸し下さいましたが、九郎兵衛は百姓に五十四両しか渡さず、四十六両は手元に残し、百姓に月十両につき一分の利息で貸しつけました。

この利息分を加えた四十八両三分を百姓に返してほしい。

一、九郎兵衛はたびたび江戸へ往復し、雨風で道が悪い時でも乗物(かご)を使い、江戸へ向かう時は田無まで百姓八人ずつ連れて行き、帰りは田無から本村御宿(注・九郎兵衛は新田に居住せず岸村に居た)へ、これも八人で乗物で送るよう命じます。

名主として行き過ぎではないかと思います。

一、五年前から一日交代で百姓四人ずつ名主宅の台所へ召し出し、馬の餌料の世話と畑仕事に使います。

一、新田につぶれ百姓六十四軒あります。その家屋敷を勝手に十七両二分で売ってしまいました。

一、御手代(代官所の役人)のお屋敷の開墾をやり、お礼に米一俵下さいましたのを九郎兵衛が横取りしてしまいました。

四年間にその米の量は一石六斗三升九合(二百二十九キロ)にもなっているはずです。

御代官様はお歳が若く、御手代は九郎兵衛と親戚関係にあるので、取上げてくださいません。

直接御奉行様にお訴え申上げます。」 |

五年前、全員そろって九郎兵衛に忠誠を誓った農民たちが、今度は全員で九郎兵衛の非行をあばきたてた。

この訴状に対して奉行所から役人が来て、農民代表一人と九郎兵衛を呼んで両者対決させたが、結果はわからない。

おそらく農民側によい結果ではなかったのであろう。

なぜならそれから十五年後の延宝四年(一六七六)に、以前よりまして厳しい名主の非行を訴えたからである。

〔延宝四年の騒動〕

総百姓八十四人、名主の非行を九か条に書き、代官所へ訴える。

問題は入村当初名主と交わした年貢の外に収める「名主取立分」(地代金)をめぐってである。

簡単に紹介すると、

「一、前回と同じく伝馬駄賃を全部名主が取ってしまうこと。

一、年貢上納が済んで代官所から貰う「請取小札」(受領書)を名主がくれない。

名主が百姓から年貢を過分に取立てたのではないか。

一、永三文ずつ名主が取立てる地代金は、御公儀に正式に認定を受けていない。

八年前からそれらを計算すると四十余両になる。年貢過分取立てとして返してもらいたい。

一、つぶれ百姓の屋敷を勝手にとってしまいながら、その百姓に割りつけられた課役はほかの百姓にやらせている。

また検地役人立会いで鎮守の前でかくし田(登録してない不正の田畑)を持っていないと誓っているが、実は持っている。(以下略)」 |

田無村の村役人が仲裁に入った。

名主(二代目小川市郎兵衛)は、「百姓がいう名主がとっている地代銭というのは、入村した時かかった費用を百姓に貸したものの取立て分である。

そんなに言うのなら貸金の残金を残らず返済して貰おう」と強硬に出た。

向こう一ヵ年三回に分割して返済するよう示談がまとまった。

多くの農民はそれに従ったが、組頭又右衛門ほか十人がそれにも反対した。

「金は払わない。その代り屋敷を返そう」と言う。

しだいに歩調が乱れ、最後まで反対したのは又右衛門だけになった。

彼が抗議したつぶれ百姓の屋敷分は、かくし田ではなく、検地帳に載っていることがわかり、又右衛門ほか三人は籠舎に入れられ、結果は農民側の敗訴になった。 |

狭山丘陵南麗・古村の風景(大和町史より)

|

しかし永三文の「地代金」徴収はなくなり、「名主給分」として間口一間につき永二文を村入用(村予算)として納めることになった。

事実上、新田農民は名主小川家の隷属から離れることになったのである。

村の名主や親方に依然として隷属していた古村の多くの農民たちには、この新田農民の名主への監視と思い切った抗議は、目を見張るほどの驚きであったろう。

あらゆる庇護をたち切り、砂礫まじりの荒地に鍬を入れ、一木一草も妥協を許さない厳しい自然の中で、新田農民は成長してきていたのである。

吉野織部之助にしろ、小川九郎兵衛にしろ新開地に託した土豪支配の夢は、もうこの世に実現し得ない体制におかれていたのである。

*

余談だが、開発の苦労話は、子々孫々まで語り継がれて、現在、地元の老人たちも親から聞いて知っているという。

「カイハツ」と呼ぶのは戦後、文字から知識を得た歴史家がいう発音で、古老たちは東北訛のように口をつぼめて「ケエホツ」という。

こちらの音(おん)のほうが、汗と涙が含まれて聞える。

三章 江戸の水 top

|

羽村堰に建つ玉川兄弟の像

|

|

1 玉川上水の開削

青梅街道を杉並区梅里一丁目付近で分岐して五日市市へ向かう道に、五日市街道がある。

この街道にからむようにして一筋の川が流れている。

これが江戸の住民の飲用水のために江戸の初期、人工的に掘られた玉川上水である。

江戸の発展のために、その都度変動してきた武蔵野の歴史の中で、玉川上水はもっとも象徴的存在である。

江戸のために開削され、江戸の発展の中で大きな役割を果たし、同時に武蔵野多摩の歴史をも大きく変えてきたからである。

三代将軍家光の頃、江戸は急速に発展し、特に寛永年間、諸大名の参勤交代の制度がとられてから、江戸の人口増加は決定的なものとなった。

江戸の飲用水は、家康入城当初から常に問題とされてきた。

江戸城周辺の埋立地は、井戸を掘っても海水まじりの水で、どこからか飲料用の水を引いてこなければならず、良水といかれた井の頭池(武蔵野市)を水源にした神田上水が引かれた(寛永2・一六二五)が、それでも人口増加に追いつけず、さらに赤坂溜池からも引いたがまだ不足し、家光の頃から上水改革の必要が迫られていた。

家光の死後まもなく、承応元年(一六五二)老中松平信綱を上水総奉行とし、町奉行神尾備前守を上水奉行、関東郡代伊奈半右衛門を水道奉行(水路担当)と定め、幕閣会議で上水問題を討議したというからその力の入れようがわかる。

討議の結果、多摩川の水を取入れようということに決った。

江戸周辺の主な川である荒川は、水位が低くて取入れが困難であるが、多摩川はその点有利で、その上河川距離が長いことは水が清いと当時考えられていた。

しかしこのような重要な上水が誰によって、どのように作られたか、当時の記録がなく、現在まではっきり解明されておらず、謎の上水といわれている。

上水が引かれてから六十三年たった正徳五年(一七一五)、上水管理人であった玉川庄右衛門、清右衛門両家から、幕府に差し出した「書上」が唯一の資料とされている。

「――町奉行神尾備前守様からかねて私ども両親へ上水道にできる水筋があったら見立てて普請願いを出すように仰せられましたので、いろいろ調べましたところ、羽村という所から玉川(多摩川)の水を引いて、道のり十三里(五十二キロ)ほどの日数や水盛を検討し絵図などをもって申上げ、幕僚の方々検討し、伊奈半十郎(半右衛門)様方三名、六日間実地踏査評定した結果、親ども召し出され許可を受け六千両下さり、翌年(承応二年)四月四日より同年十一月十五日まで四谷大木戸まで掘り、滞りなく水が流れました。

しかし六千両は高井戸(杉並区)までで使い果たしましたのでその旨申し上げましたら、自分の金だ虎の門まで掘りたてるように仰せつかりました。

必要額二千両のうち町屋敷三ヵ所一千両で売って工面して完成させました。

それによって玉川上水御役永(上水管理役給金)、御役永代(管理役世襲)仰せちかまりました」。 |

玉川上水施工者は、この「書上」によれば玉川両家の「私ども両親」である玉川庄右衛門、清右衛門兄弟だという。

しかし幕府からの下付金「六千両」は『公儀日記』『徳川実記』には「七千五百両」となっていて真偽のほどはわからない。

開削者玉川兄弟ということも、二百年後の寛政三年(一七九一)に書かれた『上水記』(『東京市史稿』上水篇記載)には「一説松平伊豆守の何某か考ふる所也」と、松平信綱の家臣の一人という説も付記している。

玉川兄弟が信綱の家臣か、はっきりわからない。

多摩川を西多摩郡羽村町に取入口をつくって、ほとんど平担な武蔵野台地を新宿四谷まで流したこの上水の距離はおよそ四十二キロ、その間の落差はわずか十三メートルしかない。

日本では前例のない上水工事で、測量技術者もいなかった当時として、どのようにしてこの工事を完成させたのか。

多摩川の川床は羽村付近は海抜百二十八メートル、台地上は百五十〜百六十メートルあり、どのように台地上に揚水させ、どのように水路をつけていったのであろうか。 |

|

台地は平垣といっても北は入間川・荒川方面に南は多摩川方面にゆやかな勾配かあり、そのわずかな高低の測量を誤まれば、逆流か停滞してしまう。

上水の水路を少しでも北寄りにつけると水は荒川に、少しでも南寄りにつければ多摩川下流に落ちこんでいってしまう。

上水の水路は荒川水系、多摩川水系の分水嶺、稜線上を全く正確に走っているという、ただ驚歎のほかはない。

*

上水の工事について、三田村鳶魚、堀越正雄、喜多村俊夫、杉本苑子の諸氏の研究から少したどってみることにする。

一応、工事は玉川兄弟が扱ったとしてここでは述べる。

灌漑工事にくわしい郡代、伊奈半右衛門の指揮下でスタートした玉川兄弟に、最初問題となったのは、多摩川のどの地点から水を取入れるかということであった。

最初は日野橋付近(日野市)とした。多摩川は拝島(昭島市)で秋川と合流して水量が豊かになっているからである。

ところが府中八幡(やはた)下へ誘導した水が断層にぶっかり漏れてしまった。

金尻(かなしり)坂という所で、地元の人は「悲しい坂」と呼んでいた。

二度目は上流の福生(ふっさ)村地先から引入れたところ、熊川(福生村)付近でまたことごとく地中に水がしみこんでしまった。

水喰土(みずきいど)という地名の所であった。

ここは異なった地層の境界にあたり、地下水の水脈とぶっかったものであるうという。

二度の失敗に、総奉行松平伊豆守(川越藩主)の家臣安松金右衛門が救援を命ぜられた。

彼は「生国播磨で算術の達人」という。川越領新河岸(しんがし)川の開削は彼の手になったといわれる。

安松金右衛門の助言で、三度目はもっと上流の羽村に決めた。

川の流れが大きくS字に湾曲し、水勢が岸に直角にぶっかる所があり、そこを取入口にした。

本流の水面より低い脇の川縁の稜線を利用し、堰(せき)止めた水の勢いを加えて稜線から台地上に誘導することに成功した。

取入口の構造は一の水門、二の水門があり、それぞれに差蓋(さしぶた)、吐口(はけぐち)、その下に一の出しなどがある。

堰を作って多摩川の水を止め、水位を高くし、湛えた水を一の水門から用水堀へ出す。

二の水門で水量を調節して、水が大量に用水堀に出ないようにする。

取入口や堀通りは、蛇籠(じゃかご)、石、杭、板、丸太、莚(むしろ)、箕(み)等の材料で、構築、補強された。

水路の工事について、伝説の聞き書きだろうといわれる阿部弘蔵の『玉川上水ノ工事』が三田村氏によって紹介されている(『安松金右衛門』)。

「この水路の高低を計るのは夜間を利用し、近い所はたばねた線香をもって立たせ、遠い所は提灯をもって彼方へ歩かせ、その火の見えなくなった地点で、前に計った地点をもとにして尺をあて、ここはかしこより何尺何寸低く、ここはかの地より何十尺左の方により、かの所は何百尺右の方に傾いているなどということを検討し、再三測り試みて始めて水路となすべき一つの線を出し、これを上水の堀と定めたという。」

実際の武蔵野台地はもっと起伏がゆるやかなので、こんなにうまい調子でいったとは思われないが、このような原始的な方法でうまくやったもののであろう。

安松金右衛門が野火止用水を開削した時(玉川上水の翌年)用いた方法は、提灯を竿の先につけて同じ高さくらいの人間にそれぞれ持たせ、水路とすべき地点に間隔をおいて立たせて高低を見、凸地の所は上をけずり、凹地の所は土手をつける、というやり方だったという。

玉川上水の工期は、四月四日から同年十一月まで七か月というスピードぶりだった。

もっとも川縁の補強工事もない、土を掘ったままの素堀(しらぼり)であるし、人海戦術でやったものだろうという。

しかし周囲は無人地帯。「最寄村々より人足出し」といっても府中、拝島、福生、日野あたりの各部落からと、五日市街道の西方、奥多摩方面に人材を求めたと考えられ、当時としては空前の大工事であった。

武蔵境(武蔵野市)の桜橋付近に、そのころ南秋川の最奥地人里(へんぽり)から移住してきた人の子孫がいる。

遠距離のため工事に通えず、水路に近い狩住居にいつのまにか定住してしまったのだろうという(『武蔵野』二八一号・照井隆太郎)。

この武蔵野の未曽有の大工事は、特に羽村の取入口、堰など大量の石や木材が使われ、すべて人力で行なわれたので、人夫は過酷な労働を強いられたであろう。

それにまつわる「鬼源兵衛のはなし」が今も地元に伝わっている。

鬼源兵衛は桧原村(西多摩郡)の生れで、怪力の持主として評判が高かったが、羽村の堰普請に加わってその怪力にものをいわせた。

手近に生えている青竹をひっこぬいて、たすきや鉢巻にした。

二人がかりでかつぐ石を、多摩川の向こう岸からこちらまで、自由自在にかるがると運んだ(『多摩のあゆみ』4号・中神英臣)。

府中押立(おしだて)の地名の由来は元は「折立」(おったて)といって鬼源兵衛の活躍ぶりからつけられたという伝説もある。

「鬼源兵衛」は重労働に苦しんだ人夫たちが作り上げた憧景像であったろう。

賃銭はその日のうちに支払われた。どのくらいの日当だったかはもちろんわからない。

毎日村人たちは工事に雇われ、帰る時はその日の賃金として口の小さいかごの中の銭を、つかめるだけつかんで持ち帰ってもよいことになっていたが、銭をたくさんつかめば手がぬけない仕組みになっていたので、大人より、むしろ子供のほうが得をしたという。

このようなドンブリ勘定であってみれば、玉川家がいう「高井戸に来た時までに拝領金を使い果たした」というのは案外本当だったかも知れない。

*

江戸の飲水は、四谷大木戸から石樋に入って四谷見附まで、そこから二手に分れて江戸の町に入った。

のちには玉川上水の途中から分水した青山上水が江戸西南部へ、同じく三田上水は南部へ、平川上水は北部へ、それぞれ玉川上水を四本の流れに分岐して、隅田川以西の江戸市内のほとんど全域にわたって、玉川上水から給水を受けるようになった。

2 武蔵野の村々へ分水 top

武蔵野台地は、西の青梅から東の江戸山の手までの五十キロの間をゆるやかな傾斜になっているが、ところどころ地層の変化がみられる。

海抜百四十メートルの福生、国分寺北部あたりで地層は変り、地上に流れている雨水がことごとく地下の滞水層に吸いこまれる。

玉川上水の水路が、ここへ来て水がなくなり失敗した所である。

吸い込まれた地下の水脈は、練馬区、武蔵野市、三鷹市あたりで地上に露出して水を噴き出し、北から三宝寺池、妙正寺池、善福寺池。井ノ頭池の湧泉・池沼群が分布して、台地東端をふちどっている。

水を吸い込む地帯から、水を湧きだす台地東控までの中間の広い台地上は、水は厚い関東ローム層の下の滞水層を流れ、地上には一滴もないという運命の地域となっている。

台地上は井戸を掘るにしても井底までの深さは、二十四、五メートル、滞水水の砂礫が厚く推積しているため、井戸掘削はきわめて困難という悪条件がそろっている。

水のない苦労話は各所に残っている。

元禄年間、川越藩主柳沢吉保によって開発された台地北部の大規模な三富(さんとみ)新田(埼玉県所沢市)は、飮用水は井戸に求めたが開発当初は井水も乏しく、新田農民は茅を刈って日陰に干し、これで手足を拭って入浴の代りにしたという。

不足の飮用水は古村からタルに入れて馬の背に揺られて運んだ。近くに堀兼という地名がある。

この由来は、掘っても掘っても水が出ず、ついに掘りかねたという伝説からきているという。

水に飢えている武蔵野の住民にとって、玉川上水の開通は大きな驚きであった。

草まで上ぼこりをかぶった乾土の中を、満々とたたえた水が、快いしぶきを立てて流れていくのを、ただ指をくわえて見ているだけではすまなかった。

玉川上水ができた翌承応三年、松平伊豆守の川越領へ向かう野火止用水が分水された。

のち青山上水、干川上水などが玉川上水の各所から分水されるようになると、武蔵野の農民はこぞって、自分たちの村にも水を分けて欲しいと願いを出した。

前記の小川新田、つづいて砂川新田に分水が許可され、その恩恵に浴することになった。

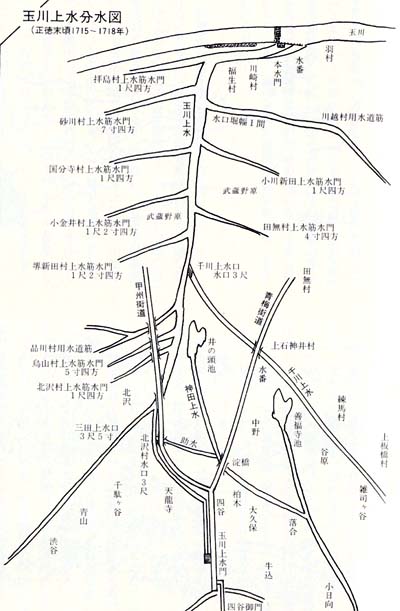

時を経るにつれて分水の数が増え、寛政期までには分水三十三ヵ所となり、玉川上水は葉脈のように各所に拡がった。

しかし、元々上水は武蔵野の農民のためにつくったものでなく、このために江戸の水が不足になるのを幕府は好まなかったから、分水は一応止むなき処置であったとしても、その管理と制限は厳しかった。

上水路が長いので、四谷大木戸と羽村上水元に上水役所が置かれたはかに、砂川新田、代田村(世田谷区)に水番所を置き、常に水番人が監視した。

「 定

一、此上水道において魚を取 水をあひ(浴び)ちりあくだ捨へがらす 何にでも物あらひ中間敷(略)右之通於相有輩有之者 可為曲事者也

元文四巳未年十二月 奉 行 」 |

村々の高札にこのような「定」も出され、村人はお互いに子供まで水の汚れに神経を使った。

水さらいは定期的に行なわれ、また水番所に備えたあくたよけのごみ処理の費用は、村々から徴収された。

分水の水料は「茅(かや)年貢」と呼ばれた。

上水の両側は幅三間(五・四メートル)ずつの土手になっていて、この土手の茅(雑草)を上水沿いの村は刈ってもよいことになっており、その代り草代(茅年貢)を納めた。

刈った草は貴重な肥料になった。

やがて金肥(ぬか・灰など金て買った肥料)が使われて草はいらなくなったが、草を刈らないと水が汚れるので、義務として刈らせられた。

その上「茅年貢」を納めたから二重払いの形になった。

草刈りにも神経を使った。素堀であるため土が削られて、川幅より川底が広くえぐられているので、水面に落ちた草は筏にのって拾い集められた。

拾いこぼしは水番所のあくたよけにかかり、そこでまた水番所から費用をとられた。(『玉川上水の歩み』伊藤好一)

それよりも泣かされたのは水の制限だった。江戸の住民へ絶対優先であるから、江戸への水量が減ると各水番所は、それぞれの分水口の樋口(水門)を三分塞ぎ、五分塞ぎ、三分明き、二分、一分五厘明き、というふうにフタを閉めてしまう。

流末距離の長い分水、樋口が三寸(九センチ)四方で一分(九ミリ)明きといったら完全閉鎖も同じであった。

事実「皆留」(完全閉鎖)ということもあったという。水を多く使う日照つづきの夏季に制限が多い。

分水とは字のごとく水を分けてもらっているのだから、お上に苦情はいえない。

その憤懣のいきどころは、同じ分水を使用している村同士に向けられた。

どの分水も水権を得て、村の費用で開削し、水料を払っているのであるから、水権のない村は、たとえ自分の所有地に他村の分水が流れていても、それは絶対に使用できない。

水をめぐる争いは各所で大分起こった。農繁期で過労になっていても、水は死活問題ともなるので、分水樋口や水路を村民は昼夜わかたず自衛しなければならなかった。

夜間、分水樋口の脇を掘りひらいたり、水路の土手を破壊する悪質な盗水事件は、下手人はつかまると手鎖、宿預(監禁)となるが、村のためにあえて犯す義民的な者もいたという。(堀越正雄)

*

玉川上水は昭和三十年、三世紀の永きにわたったその使命を終えた。上水は台地の稜線を通っているし、上水の両側は築堤し、木々が植えられているので、延々とつらなる土手の並木は畑地より一段と高く、昔はどこからでも仰ぎ見ることができたであろう。

現在でも拝島、砂川町、柏町付近では“上水並木”が眺望できる。

武蔵野の農民は上水に“親愛”より“畏敬”の念を抱いたであろう。

彼らは上水を決して呼び捨てにせず、「御上水」と呼んだ。

分水口の水門はのちたびたび改良されて、拝島、小川、境の三ヵ所に残存している(五十三年現在)。

厚い石とセメントでかためられた水門を見ると、畏敬よりむしろ、怨念がこめられているようにさえ思われてくる。

|

玉石垣の水路をゆく玉川上水

昭和二十三年、作家太宰治は愛人とともに玉川上水に入水、情死した。なぜあんな小さな川で死んだのだろうと人々には思われたが、前述のように川幅が上部より低部がえぐられて広くなり、いったんのめり込むと這い上がれない。

それはともかく、「御上水」で苦労してきた地元民にとって、不浄な人体で水を汚濁するなどとはもってのほか、上水を知らない他国者にできる大胆な行為である。 |

拝島分水の水門(左斜め方向)跡

羽村取水口(大正初め頃か? 東京都水道記念館提供)

|

あの世へ行って、上水農民たちに袋叩きに会いはしなかったか、桜桃忌に集まる太宰ファンには申しわけないが、苦言をひとこと。

四章 新しき村 top

1 失われる秣場

武蔵野の茅(かや)野は自然のまま放置されていたが、耕地の狭い山あいの村々にとって、燃料や家畜の飼料や肥料の供給地として使われていた。

「入会地」とか「秣(まぐさ)場」と呼んでいる。

新町村や小川新田の誕生は、古村に住む人たちに大きな刺戟となった。

この茅野を開墾して雑穀や野菜をつくり、米に頼らない新しい生活ができることを知り始めた。

古村の農民の中に、地続きの茅野に鍬を入れ、耕地をひろげていこうという気運がしだいに高まってくる。

狭山丘陵南麓の村山郷(瑞穂町の一部、武蔵村山市、東大和市)では村をあげて南の茅野に向かって鍬を入れ始めた。

芋窪村(東大和市)では丘陵南麓からずっと南へひろがる「立野」と呼んでいた原野を、万治元年(一六五八)、村人二十五人が一人十三・二アール(約四百坪)ずつ均等割に開発しようということを決め合った。

同村の寛文期(一六六一〜一六七二)の検地では、新畑(開発分)が二十一・三ヘクタールあり本田畑より広くなっている(『大和町史・史料集』10号)。

このような新田を「切添新田」と呼んだ。同じく村山郷岸村も南へ耕し始め、砂川新田まで接触した。

開発は入会地を侵触していくのであるから、耕地を広げればそれだけ入会地が狭くなる。

当然入会地確保、開発反対の気運も同時に高まってくる。

入会地は村単位で所有していたが、村と村との境界線ははっきりしておらず、改めて自分の村の入会地を確認しようとすると、隣接の村から抗議される。

自村の秣場だと思っていた所を、他村の者が勝手に鍬を入れてくることにもなる。

十七世紀後期になると多摩地方では、入会地、秣場にまつわる騷動か多数起こった。

甲村の入会地を開墾し出した乙村へ、甲村の村民が総勢で押しかけ、乙村の鍬や鎌を奪取るというような事件もあった。

鍬や鎌を奪うのは、開墾を妨げるというだけではなく、鉄製品は当時大変貴重なものであったから、相手方に大きな痛手を与えることになる。

青梅街道周辺での主な騒動は、〈慶安四年(一六五一)二本木村と谷ヶ貫の入会論争〉〈寛文六年(一六六六)入間郡入曽村と山口領三十一ヵ村、入会地反対騒動〉〈元禄元年(一六八八)石畑村と高根村の秣場騒動〉〈元禄三年(一六九〇)南小曽木村と今寺・谷野・大門の入会地論争〉〈元禄四年(一六九一)後ヶ谷村の野境論争〉などがある。

最も大きかったのは、下小金井村と是政(これまさ)村(府中市)ほか五ヵ村の騒動で、是政村ほか五ヵ村総勢およそ一万四干五百人が貝を鳴らし鬨の声をあげて下小金井村へ押し入り、二日間にわたって農家や畑や林の中を荒し回ったという(『武蔵野歴史地理』第5巻)。

古村は「武蔵野銭」という入会地の使用料を幕府に納めていた。

その入会地を失なっては年貢上納にさし支えると、幕府に開発を制限してくれるよう訴えた。

それに応じて幕府は古村を保護するため、南武蔵野一帯に境塚をたて、「境(さかい)塚ヲ築クノ条向後ハ互イニ入会野トナスヘク向後ハ新発出立テー切致スヘカラス」という高札を出した。

2 武蔵野新田誕生 top

このように古村の入会権を認め、新田開発を認めなかった幕府に、元禄を過ぎて享保時代になると、政策上に大きな方向転換が現われた。

太平の世が続き、消費生活が進んでくると、幕府は支出が多くなり、物価高騰に困窮し始めた。

将軍吉宗の享保改革は、幕府財政の建直しが目的であり、倹約令とともに年貢増収を計った。

五代将軍綱吉の頃、勘定奉行荻原重秀(その子乗秀は新田掛の代官となる)に幕府の財政収支を計算させたところ、蔵入地(幕府の直轄領)四百万石に対する収納金は七十六〜七万両、そのうち家臣の俸禄三十万両差し引いた残り四十六〜七万両が純収入で、それに対して支出は経常費百四十万両であった。

毎年赤字が百万両ずつ増えていったという(『千代田区史』)。

そのほか臨時支出もあり、幕府の財政建直しは急務であった。

それには年貢高をあげることはもちろんだが、もう一つの策は、課税耕地を増やすこと、つまり「新田開発の奨励」ということになった。

江戸初期までの農業は米中心で、開発といえば米作りのための干拓地に向けられたが、畑作物の価値が高まると、台地上にも目が向けられるようになった。

干拓工事は莫大な費用がかかった。

上総国椿海の水田千九百ヘクタールの造成は、幕府から六千両も借金しなければならなかったという。

それに比べると台地の開発は資金が少なくて済む。

江戸に隣接する武蔵野台地をいつまでも放っておくわけにはいかない。

入会地が開発され始めた頃、寛文九年(一六六九)、勘定頭妻木彦右衛門ら二名の幕僚が、上総椿海や上野(こおずけ)から武蔵野の新田場へ五か月にわたって巡検し、その結果をまとめて幕府に報告書を提出した。

その報告書を見ると(『瑞穂町史』記載)、一方で入会地保護策をとりながら、一方で開発へ乗りだそうとする幕府の苦渋に充ちた姿勢を窺うことができる。

武蔵野関係部分を拾って要約すると、

「(一)三万八千四百拾七石余 地蔵野分(所沢市)ここは武蔵野の内であるけれども川越領が入組んでいて幕府の取高がはっきりわからない。

入組みの様子を見て回りよく検討するが、二万石は幕府の取高に加わると思う。

(二)拝島(昭島市)に逗留して多摩川からどこを取入口にするか(玉川上水とは別に)調査したが、小作(こざく)村(羽村町)にすると野地より二尺(六十六センチ)高い所に堀ができ、どこの新田場へも分水できる。新堀の南側は田ができ、北側は畑ができる。

(三)野回りの村や川向こうの、さして村ともいえない所の百姓どもが、入会地の苦情を言ってきたが、支配方(管轄役所)へ訴えよと申して相手にしなかった。 」 |

(一)は幕府の新田可能地を物色し、(二)は新田用の上水をつくればどれだけ多くの新田ができるかを調べ、(三)は入会地を守って欲しいと訴える村民をしりぞけた。

かくして享保七年(一七二二)、幕府は江戸日本橋に高札を出し、「諸国の幕府領や藩領、旗本領と入組んだ場所でも新田になるような所があったら代官、地頭、農民が相談して願い出よ」と天下に大号令をかけた。

享保十一年(一七二六)、全文三十一ヵ条からなる検地条目を定めた。

それまで幕府は、各地から出されていた開発願書に許可を与えなかったが、この“解禁”で堰を切ったように願書が殺到した。

これに驚いた入会地を持つ古村は、一斉に奉行所に訴えた。

狭山丘陵周辺の二十八ヵ村は「私どもの村々は武蔵野のはか秣をとる所はありません。

ここに新田をつくられては人馬とも命をつないでいけません。どうぞ今まで通り入会秣場にしておいて下さい」。

もちろん、この歎願は無視され、開発は強行された。

新田の種類は、武蔵野の場合、幕府が入会地を持つ古村に優先的に割当てて、村がそれを請けあう「村請新田」と、農民や町人が個人で申し込んで請けあう「百姓寄合新田」または「町人請負新田」の二つがあった。

「村請(むらうけ)新田」の場合、割当てを受けた村では、今まで安かった「武蔵野銭」に比べて、検地を受けるまで払わなければならない「開発場役米」が高いことで、あくまで新田請負に反対する者もいて、割当て地を断わる村もあった。

それに比べて農民や町人が個人的に申し込む「百姓寄合新田」「町人請負新田」は、千町(千ヘクタール)につき六百両という地代金を払わなければならなかったが、それでも積極的な彼らの中から二千町歩も希望する大型の願人も出た。

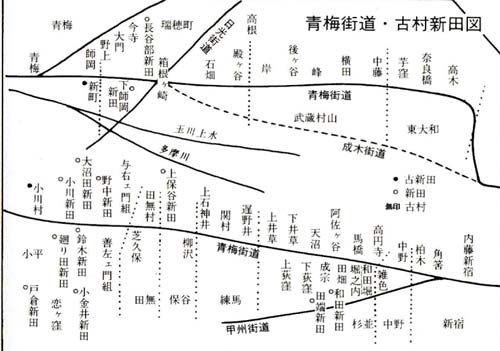

享保九年から武蔵野台地はまたたく間に八十ヵ村ほどの新田ができた。

これらは享保以前の新田と区別して「武蔵野新田八十二ヵ村」と呼ばれた。

だいたい半分が村請で、それらの新田の名は親村(古村)の名がつけられた。

あとの半分は百姓・町人請けで、これらの新田名には請負人の名がつけられた。

広大な武蔵野台地は、すべて新しい村で埋めつくされ、一木一草と言えどもどこかの村に所属した。

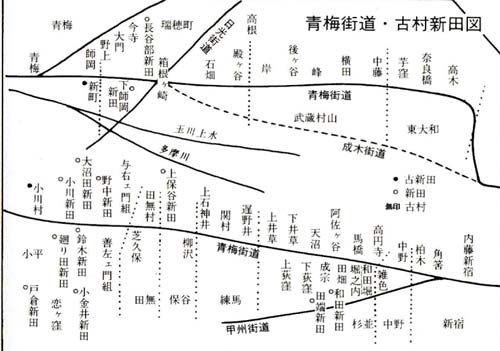

青梅街道沿いも新宿から青梅まで、すべて村が並列することになったのである。青梅街道沿いの新田をいくつかの例を挙げてみると、

「村請新田」である小川新々田は、小川新田の子村で、街道沿い東方地続きにでき、小川新々田の成立を期して、親村の小川新田を小川村といい、子村を小川新田と称した。

下師岡新田も村請新田で、加治丘陵下(青梅市)の師岡・野上・大門・今寺の、入会地廃止にあくまで反対した四ヵ村に割当てられた新田である。

場所は箱根ヶ崎、新町の中間の「長岡っ原」を指定されたが、「当村より遠くて通勤耕作しては本田の耕作に差支える。本田の御年貢だけでも大変なのに、芝地開発の御年貢まではとても納めることはできない」といって初めは断わったが、四ヵ村の兼帯名主(二つ以上の村を兼任する名主)は、ここで返上してしまったら時代の波に取残されると懸念し、半分は名主の名儀にして請け負った。

面白いのは百姓・町人請負新田で、開発願人が自分の金て買って一村を作るというのではなく、幕府から公定価格(一町六百両)で買取り、それを他人に譲渡したり、入村農民に分譲しようという土地ブローカーのような性格を持った。

土地が、農作物のほかに利潤の対象になるということはいまだかってなかったことである。

彼らは“利潤追求’に骨身を惜しまず活躍した。“土地ブローカー”は次のような者たちである。

扇町屋(おうぎまちや、入間市)

同 上

小金井(小金井市)名主

貫井(ぬくい)村(国分寺市)名主

上谷保(かみやほ)村(国分寺市)

同 上 |

長谷部吉左衛門・兄

長谷部勘治郎・弟

門勘左衛門

鈴木利左衛門

百姓 矢沢藤八

源右衛門 |

長谷部吉左衛門は、居住する扇町屋の周辺に二百二十ヘクタールの土地を所有していて、一年間で十ヵ村の村を相手に、かなりの広い土地を売買している。

扇町屋は江戸中期以降、川越扇河岸に通じ、農産物の集散地となった所で、長谷部吉左衛門は商渡世(あきないとせい)で富を作った者であろうという。

弟の勘次郎が長岡っ原の開発を請け負って、下師岡新田と、青梅街道を隔てた北側に「長谷部新田」(瑞穂町)を作り、そこの名主となった。

上谷保村の百姓矢沢藤八は、長谷部吉左衛門のように金は持っていない。

借金して土地を買い、高額で売って利ザヤを得ようと企てたから、手のこんだ芝居を打たなければならなかった。

同村の円成寺住職大堅(だいけん)に新田請負いについて相談した。

大堅は、かねがね自分の寺を持ちたいと考えていたのですぐ藤八の相談にのった。

請負仲間に同村から六人、江戸から商人四人を誘い入れ、「本尊千手観音天満神昆沙門、日本中のあらゆる神々からわれら二人に開発のお告げがあった。

われらの計画に背く者があったら神仏の冥罰をこうむるものであろう」と皆を煙に巻いて、これら仲間に結束を誓わせた。

上谷保村北東に続く五百十三ヘクタールを幕府に願い出ると、地代金二百五十両を上納せよと命ぜられた。

ところが藤八ら十二人は誰も資金を持っていない。

そこで貫井(ぬくい)村名主鈴水利左衛門が作った「鈴木新田」(小平市)に、野中屋善左衛門なる者が出資していたことに目をつけ、野中屋に出資を依頼することにした。

上総(かずさ)国出身だという野中屋は、江戸で商いをしていたものらしい。

藤八ら十二人は、野中屋に出資の条件として「新田に野中と名をつける。仲間と分け合ってあなたにも土地を差し上げる」とした。

幕府から割渡された土地を十二等分して一人平均約四十三ヘクタールずつ持ったが、仲間のうち三人は持分合わせて、砂川村(かっての新田)、中藤村に売り払ったり、次第に足並が乱れた。

売価は払い下げ価格の二倍になったが、「地代金」のほかに検地の時まで納めていかなければならない「開発場役米代金」という特別税もあり、諸出費がかさみ、藤八自身も持ちこたえられなくなったのか、持ち分の土地をほかの者に譲って上谷保村へ引込んでしまった。

名主源右衛門(上谷保村百姓・願人仲間の一人)、組頭に野中屋善左衛門を加えて「野中新田」(小平市)が成立した。

3 家作料騒動 top

享保期の新田が極めて短期間のうちにできたといっても、人がどっと集まって、またたく間に荒野が耕地になったわけではない。

入村する者はやはり少なかった。

享保九年(一七二四)、十年、十一年と経っても思うように集まらない。

広い耕地が持てるといっても、開発地は地味が悪い。

少しの飢饉でもたちまちつぶれ、離散する者がいて、入村しても定住するまで時間がかかった。

新田開発をすれば年貢が増えると安易に考えていた幕府は、方針を変えなければならなくなった。

享保十二年(一七二七)、江戸の町奉行所(注・新田開発担当官は勘定奉行でなく町奉行)は、与力野村時右衛門、小林平六を通して、

「もし新田に出て開発に従事するならば開発助成金として〈家作料〉を一軒当り金二両二分、〈農具料〉として一反歩(十アール=約三百坪)開発するごとに銭六百二十四文ずつ支給する」という触れを出した。

当時、農民が奉公に出て一年働いてやっと一両の金が貰える時代であった。

これが魅力となり、入村者が増え始めた。十一年後の元文四年(一七三九)まで七十八ヵ村の新田中、居住軒数は千三百余軒にもなった。

第一回の家作料の支給は、享保十二年までに入村した者に限り、第二回は十三年までに入村した者とした。

しかし幕府は新田農民の年貢の上納が芳しくないのを見てとると、亨保十五年(一七三○)、突然家作料の支給を中止してしまった。

新田には入村農民を保護するために「鍬下(くわした)年季」という三年間の免税期間があった。

武蔵野新田の鍬下年季は享保九年〜十二年までで、享保十二年から正式に年貢を納めなければならない。その成績が悪かったのである。

享保十四年以後、入村した者がどの新田でも六十パーセント以上いた。

この大半の者たちが家作料を貰えなくなったわけであるから新田はたちまち大騒ぎとなった。

「――新田場出百姓は家作料農具料を下さるというので、田畑や家を売り払い吉見領、川越領、忍領、足達領(いずれも埼玉県)の遠くからもやってきました小分の百姓でございます。

食糧もなくなり、諸道具まで質に入れ、飢をしのいできましたのに、このたび家作料農具料御止めあそばすとのこと。

十三、十四年の御年貢を三割ほど下げれば完納できるかとの御問合せでございますが、右申し上げました通り、家を造り食料を払い、このままでは耕作する力はもうありません。

総百姓こぞってお願い申し上げますことは、家作料を下されば十三年の未納の分はすませ、十四年の分は半分は向う五ヵ年分割払いで納めます。

両年の御年貢高は土地不相応に高いため未納いたしたわけでございます。

家作料ぜひ下しおかれます様お願い申し上げます。

享保十五年六月 」 |

このような歎願書が出されて、「家作料を下されば農具料は辞退します」と書き添えてあった。

家作料停止は農民の死活問題であった。

もとの村の田畑を売ってわずかな金て入村したものの、一ヘクタール(約三千坪)一両以上の新田場を購入して入村した農民は、おそらく請負人などに前借していて、家作料が入ったらその金で返済に充てるつもりであったろう。

その家作料が出なければ新田を出ていかなければならない。翌月もまた口上書を出した。

幕府は、思いのほか困窮に満ちた農民たちが多いことを知り、新田が年貢増収の対象にならないことを認めざるを得なくなった。

止むなく方針を変えて、翌十六年十二月、やっと第三回目の家作料を支給し、年貢も大幅に減額した。

新田は増収の対象にならなかったばかりか、むしろ救済の対象になった。 |

青梅街道・小川町の景観

|

それから七年後の元文三年(一七三八)、武蔵野一帯が大飢饉で新田は壊滅状態になり、一時的な救済では間に合わず根本的な建直し策が幕府に要求されてくるのである。

武蔵野における新田奨励策は幕府にとって大きな失策となった。

4 新田の年貢 top

新田農民は先に引用した歎願書の中で「土地不相応の御高免に御座候」と書き、三割減にしたらどうかというと、それでも納められないという。

その年貢とはいったいどれくらいのものだったか。

享保十一年(一七二六)に定められた「検地条目」は検地基準を一定にするため、技術面を具体的に書いたものである。

木村礎氏(『近世の新田村』)は、貞享三年(一六八六)上野国の検地の時、定めた「貞享条目」と比較して、享保の条目の特質をとらえている。

それによると、「貞享条目」の

「一、畑方検地の儀、漆(うるし)、桑、楮(こうぞ)、 茶園等これ有る処は其分の検地これを除き別に 年貢申付け然るべく候」という箇条は「享保条目」のほうは「一、漆、茶、桑、楮等これ有り候ともその植物にかまわず土地相応の位附たるべき事」になっている。

漆、桑、楮などは雑租として「貞享―」では別扱いにしたが、「享保―」では正租として米麦と同等の年貢をかけるという。

また「貞享―」では、「一、永荒場並び川欠山崩これ有る処は其の場所見聞の上、委細吟味をとげ、立帰るべき処は早々田畑に成し候よう申し付け、検地帳の奥外書記し置くべき事」

「享保―」は、「一、旱損水損の申立てこれ有り候とも一切聞上げ申さず其上相応の石盛相きわむべき事」

「貞享―」は、洪水で埋まった田畑はなるべく元通りにするよう命じ、その田畑は検地帳の奥外に書いて考慮しようというのに対し、

「享保―」は、ひでりや水害の被害を訴えてきてもいっさい聞き入れず、その土地相応の年貢をとりたてる、という強硬ぶりに変わってきている。

鍬下年季が明けて、正式に年貢がかけられた武蔵野新田の地目は、やはり下畑、下々畑が圧倒的に多い。

年貢の基準を元禄十五年(一七〇二)の小川村と、享保十三、十四年の新田を比較すると、

(反当り) 屋敷 下畑 下々畑 芝地

小 川 村 八二文 四六文 三四文 −

武蔵野新田 二八文 二八文 二八文 二十文

(『新田村落』) |

小川村のほうが大分高く見える。しかし木村氏は「そのような単純な比較では意味がない。

なぜなら武蔵野新田では芝地まで賦課しているからだ」という。

「芝地」というのは未墾地のことで、全くの茅野原、収穫は一銭もない。新田はここまで税をかけられた。

入村してまもない時期でまだ八〇%以上も芝地があった。

これを計算に入れると反当り百四十文となり、高租といわれた元禄の頃とは比べものにならないくらい高くなった。

新田の高租が農民に打撃を与え、これを強行すれば新田自体が崩壊することを見てとった幕府は、翌十五年から減額し、定免(毎年一定の年貢率)に切換え、当初の目的を断念した。

5 徴税役人 top

武蔵野新田開発の担当官は、江戸の北町奉行中山出雲守配下で、開発場の年貢割付状の発行者は、同奉行所与力荻原源八郎(悪貨を造った勘定奉行、荻原の子)、取立ての徴税吏はその手代野村時右衛門と小林平六だった。

野村の出身はわからないが、小林平六はもと紀州藩士で、身分の低い侍だったとも浪人だったともいう。

野村も小林も酷吏と呼ばれるほど厳しい取立てをやる有能な徴税吏であった。

享保七年(一七二二)、検見(毎年、収穫高に応じて年貢率を決める)を行なうために津久井地方(神奈川県)に赴いた小林平六は、この地方は翌年から定免(不動の年貢率)になるので、思いきり年貢を切り上げる目的でやってきた。

彼は同地方の村の年貢を前年の米八石五斗、永九〇貫(永=貨幣単位、永一貫は金一両)から米二十石、永九十七貫に引き上げた。

村民から強い非難を受けた彼は「たとえ平六の首がはねられても、引下げることはまかりならぬ」「百姓がどうしてもやっていけないなら村から退転せよ、紀州から百姓を呼んでやらせる」と豪語した(『近世の新田村』)。

同年野村、小林らは上総国東金野(松戸市)の開発場に赴き、やはり土地の事情に合わない強行手段をとったらしいという。

武蔵野新田農民の強い減免運動、家作料要求運動に会い、中山出雲守と荻原、野村、小林は退陣し、代って南町奉行大岡越前守役所与力岩手藤左衛門が担当した。

大岡組により年貢は、畑地二十八文が十六文に、芝地二十文が十二文と、極めて低額に引下げられた。

新田政策が打ちだされた時期は、幕僚内に変動が現われ始め、将軍吉宗就任以前からの譜代の幕僚に代って、吉宗とともに紀州からきた新参家臣勢力(大岡ら)が台頭してきた時期でもあった。

譜代層である中山出雲守、その配下荻原、野村らの露骨な新田強行策は、譜代層の勢力もり返しのために彼らの最後の政治的生命をかけた“死闘”であったかも知れない。

|

6 平等村から不平等村へ top

新田の屋敷割は、新町村や小川村のように街道沿いに整然と並び、間口は十八〜三十六メートル、奥行は一律に五百四十メートル近くありきちんとした短冊型で、農民は親方百姓に隷属しない本百姓で、「草分け」や「旦那」のような特別な家柄の者は一人もない。

村役人になった農民も役人だからといって無謀に割地を貰うことは許されず、「役人衆中高前高下ナク百姓並ミニ御取」(『瑞穂町史』)という“平等主義”を原則としていた。

小川村でも「すぐれて高持の百姓は御座無く候」と明細帳に記している(『小平町誌』)。

しかし開拓生活は厳しく、離散したり、土地を売払って本村へ引込む者あり、その土地を買取って二軒分、三軒分と増やしていく者も出てきて、五、六年で早くも均等制が崩れていった。

|

小平・小川新田の上空から西方を望む

(小平郷土研究会々報より)

|

小川新田は小川村の村請なので、幕府から割渡された開発地の一部五十九・八ヘクタールを小川村の村民に平等に分配し、残り大部分の土地は、村で分家独立や、さらに土地拡張を望む者、または他村から入村定住(出百姓)する者に分け与えた。

小川村民の中に、通勤耕作の不便を訴える者、経済的余裕のない者があり、数年のうちに半数近くが土地を売り払ってしまった。

他村からの出百姓の中でも離散する者がでてきて、資力のある者がそれらを買いとった。

享保十六年の同新田の土地所有状況は、出百姓百二人のうち五反未満の者が六人もいれば、四町以上所有する者も六人と、だんだん開きを生じてきている(『小平町誌』)。

貧富の差を促進させたのは、年貢制度にも大きな原因があるという(児玉幸多)。

現在の税制は高額所得者に税率は高く、低所得者に低い、いわゆる累進課税によってバランスをとっているが、江戸時代にはそれがなく、税率は一定していた。

例えば免五つ(税率五〇%)として二十石の農民が十石とられるのと、一石の農民が五斗とられるのとは手痛さが大分違う。

一石前後の農民には、貯える余裕どころか、たちどころ干ぼしになってしまう。

幕領は江戸末期まで定免制が続いたから税額は変らず、一旦貧しくなって下へさがると、もう上へはのぼれなかった。

*

年貢増収のために新田開発を急いだので、人が住むのに必要な飲用水の対策が充分とられていなかったのが、新田を住みにくくしたもう一つの原因だった。

一度にたくさんの新田ができたため、小川村のように最初からきちんと分水された新田は少なかった。

入村してから分水を受けるまでの期間が長い新田が多かった。

新田の飲水専用に、玉川上水とは別に上水を作る計画もあったが、結局玉川上水から、新田の要求のままに増やさざるを得なかった。

大沼田(おおぬまだ)新田(小平市)は、とり合えず小川分水をさらに分水してもらったが、分水経路が長いので、水が涸れやすかった。

新田ができて十七年後の寛保元年(一七四一)に、やっと井戸を二ヵ所掘ることを許可された。

だがそれでも水は不足した。

中里新田(立川市)は、新田発足が他の新田より遅れたため、分水の権利を受けられなかったが、殿ヶ谷新田(国分寺市)から同新田の分水をやっと分けてもらった。

その代償として、殿ヶ谷分水の土手の草刈、分水路の清掃、浚渫(しゅんせつ)などの仕事をさせられ、水の従属関係が最近まで続いたという(『立川市史』)。

水をめぐって新田間に不公平な差ができた。特に渇水期、水番人から分水口を三分塞ぎ、五分塞ぎとやられるので、水不足は後々の世まで続いた。

それほど大切な分水の水は、同村間ではその使用が各戸平等であるはずだったが、この分水を自分の屋敷に大量に引入れて、水車を設置しようという者が現われてくる。

それは新田の富裕な農民で、最初は自分の家の食べ分の余りの穀類を製粉しようというものであったが、やがてその粉を商品として江戸へ売る「水車稼人(かせぎにん)」として専門の職業人になっていく。

水車稼人はその利益を貯わえて富を築き、武蔵野一帯に貧富の差を一層大きくする存在となっていくのである(後述)。

水車設置者は村の有力者であり、村民は彼らに盾つけず、いくばくかの金を与えられて、この分水の“不平等使用”を黙ってみていたのである。

平等村新田は、すでに最初から数々の“不平等性”が萌芽していた。

五章 百姓代官 top

1 地方巧者・川崎平右衛門

元文三年(一七三八)関東一帯は飢饉に見舞われた。

翌四年も春の凶作によって麦が不作で、畑作農民は大きな打撃をうけた。

特に地味が悪かった武蔵野新田は、普段の年でさえゆとりがなく、慢性的な飢餓状態にあったため、この二年にわたる凶作で離散する農民があい続いた。

家はそのままでも、身体の丈夫な者は江戸や近在の町など日雇いに出ていってしまい、残った老人や子供や身体の悪い者は餓死寸前という状態になった。

やがてそれが将軍吉宗の耳に入り、代官上坂安左衛門を呼んで新田の様子を尋ねた。 大岡越前守は上坂に「ただちに武蔵野新田へ行って百姓を扶助するよう」命じた。

上坂は、その夜のうちに多摩郡押立(おしだて)村(府中市)の名主川崎平右衛門宅へ行き、翌朝平右衛門を通して米を準備して小金井橋(小金井市)で、新田農民に米や金を支給した。 この飢饉がきっかけで、平右衛門は幕府に登用されて新田場世話掛りとなった。 |

武蔵野新田建直しの功労者

川崎平右衛門定孝

|

川崎平右衛門は精農家で、若い頃から荒地の開墾を行ない、竹木樹芸に秀でた技術を持っていたという。

かって将軍吉宗が多摩川に赴いた時、機敏よく用を勤めて将軍の目にとまった。

私財を投じて近郷の農民を救ったり、経済観念が発達して、農事にうまく金銭を使い得ることで評判を得ていた(『嘉陵紀行』)。

農村の疲幣は極度に達し、厳しく年貢を取立てるだけでは済まなくなり、幕府の方針は、農村を育成して貢租の収入を確保していこう、という方向に転換し始めてきた。

そのため農村の事情にくわしい有能な農村出身者を幕府の役人に加えようとする、いわゆる「地方巧者(ちかたこうしゃ)の登用」という形に現われてきた。

すでに平右衛門より少し前、近村の川崎宿(川崎市)の名主田中丘隅(きゅうぐ)が、民間から旗本になり、幕領支配に力を入れていた。

川崎平右衛門の活躍ぶりは、彼の手附であった高木三郎兵衛が退任後五十年たった寛政年間に書いた『高翁家録』(『小金井市史』史料編)がその全貌を伝えている。

武蔵野新田八十二ヵ村は、多摩郡、入間郡、高麗郡で山林、芝地含めて六干七百二十ヘクタールあり、農家が千三百二十軒あった。

このうち元文三年の凶作にあっても、とくに救助を受けなくて済む家はたった九軒、何とかやっていけそうなもの二十六軒、あとは全部「立ち行き困難」であった。

平右衛門はさっそく小金井村勘左衛門、貫井村鈴木利右衛門に案内させ、一軒一軒訪ね、暮し方、開拓の状況など詳しく調べ、暮しぶりを五段階に分けた委細帳を作り、救済活動の基礎とした。

平右衛門は元文五年、正式に「武蔵野新田世話役」に任命され、お役料三十人扶持になり、下役に高木三郎兵衛、矢嶋藤助がなった。

幕府から一ヵ年五百三十六両、向こう六ヵ年支給という援助資金を受け、平右衛門はこれを新田農民の生活扶助と開発奨励資金の二つの施策に使った。

生活扶助としては、病人や老人などに夫食(ふじき、食料)を与え、開発奨励としては、飲水用の溜池などの材料代や人足代に使った。

また離散した農民を新田に帰すための、一戸当り三両の「立帰料」に使った。

この立帰料は、新田を逃れて郷里に帰っても「本村より出て証文も添えて新田へ行った以上、他村の者である」といって、宿も貸してくれず路頭に迷っている農民に魅力となり、多くの者が立帰り、かなり効果があがった。

関野新田陣屋(小金井市)に高木三郎兵衛、三角原陣屋(埼玉県入間郡)に矢嶋藤助を置き、常に新田を巡らせ、食料や肥料の有無、農業の励み具合を見て精励者には褒美を与えて励ませた。

生活扶助は、単に金を与えるというのでなく「御救イ金下サレ候テモ跡引ニ相成、立チユクマジク存ジ奉リ候」(『高翁家録』以下の引用文は同書より)

せっかく金を貰っても使ってしまい、また元へ戻ってしまうという見解から、働ける者は働く意欲をもたせ、働いた報酬として与えた。

新田の飲水、田用水、溜井の普請場へ、仕事にかかる前に仁義礼智信の五段階に分けた木札を渡し、仕事が終ってから相応の麦を与えた。

鍬を使う屈強な男には仁(麦三升)、力もちの女には義(同二升)、ざるを持って仕事をする女は礼(同一升五合)、子供のお守りをする女子は智(同一升)、まだうぶ毛の生えている幼児には信(同五合)と、どんな者にでも仕事をすれば、あすの食糧にさし支えないようにした。

常に二人の巡見によって、新田の困窮農民一人をも洩らさぬ処置を施した。

ある時、高木が巡ってみると、まだ年盛りの女が病人のように炉端にうずくまっている。

見るとぼろぼろの布を腰にまいているだけだった。

満足な着物がないために普請に出られないでいたのだ。

高木は名主に命じて着物を与えさせ、女はそれでようやく仕事に出ることができた。

開発奨励の資金は貸金制度にし、飢饉の予防策を同時に計った。

農民が一反開発すれば三百五十文分の肥料を貸した。

肥料の糠(ぬか)や干鰯(ほしか)は夏には値段が安く、秋の麦まき時分が一番高い。

夏の安い時に江戸の小網町(千代田区日本橋)の問屋からまとめて買い、その時の値段で農民に貸しつけ、その返済には農民から穀類を相場の一〜二割高い値段で受け取り、その穀類を村で貯えた(貯穀)。

病気や災難や不慮の難儀に会った者にその貯穀を貸した。

貯穀はのちに「養料金並溜雑穀」(ようりょうきんならびたまりざっこく)として発展した。

村ごと養料金組合をつくらせ、毎年戸ごとに一定量の雑穀を出させ、郷倉に貯穀して凶年に備え、夫食に不足する農民に貸し出し、年賦で返済させた。

またこの貯穀は、年々新穀と詰め替えて旧穀を売り、その代金を農民に開拓資金として貸し、返済は雑穀で年賦払いさせた。

この雑穀は貯穀し……というように郷倉にはいつも一定量の貯穀があり、養料金は年ごとに増えていった。

この制度はのちの代官に受け継がれていき、六十年後の文化十一年(一八一四)には養料金は五千両に達し、希望する者に融資し、その利金は武蔵野新田八十二ヵ村の村々に分配した。

これらのことが農民に勤労意欲を起こさせ、「前々ハ悪者共、新田場ニ入り込ミ候由ニ候エドモ、此方様(平右衛門)掛リニ相成、足ヲ留メ兼ネ、残ラズ立去リ、農業出精ノモノバカリュ相成申候」になったという。

*

寛保三年(一七四三)川崎平右衛門は功を認められ、南北武蔵野新田三万石の代官に昇格する。

寛延三年(一七五〇)美濃の代官に赴任するまでわずか七年の歳月の間に、以上のようなエネルギッシュな活躍で、新田の建て直しから、さらに積極的に企業的な農業経営を促進させ、新田を古村をしのぐほどの力を持つまでに成長させた。

そのためやがて来る天明の大飢饉(一七八三〜一七八七)にも、武蔵野新田はさはどの打撃は受けなかった。

田用水、溜井、飲水堀切、築地、板橋がけなどの、村普請に関する川崎平右衛門役所扱いの文書が数々残っている(府中市・川崎家)。

前記の大沼田新田は、分水が無く、二ヵ所の井戸を掘って貰ったのは平右衛門役所からで、さらに二ヵ所の井戸を増設してもらい、これでやっと飲水にこと欠かなくなった。

多摩川の氾濫で、玉川上水の破損など急を要する復旧工事もあった。

上水が福生村地先で崩壊した時、古堀修復が無理なので、平右衛門は新堀一・一キロメートルを三日間で掘らせた。

その時の工事の様子は、「コノ人足遣イ方、食事ナドモ立チナガラノ様ニタベサセ、クタビレ候モノハ入レ替エ、暮方六ツ(午後六時頃)ヨリハ夜人足入レ替エ、夜中明松ニテ働カセ、明ケ六ツ(午前六時頃)ニハ昼人足入レ替エ、日数三日ニ相仕立テ、水引牛渡シ申シ候」という無理な労働を強いることにもなった。

このため平右衛門を「無理非道、依怙贔屓(えこひいき)、御権威成儀(なるぎ)」であったとし、新田農民が直訴するというトラブルが起こり、一部には不満を拘く者もいたようである。

また平右衛門は、新田の作物は従来のように自給自足的な雑穀だけとせず、多くの商品的な作物の栽培を試みさせた。

そば、はとむぎ、紫草、こがねぐさ(薬草)、芍薬(しゃくやく)、信州辛(から)み大根、瓜、西瓜などを作らせた。

そばは南武蔵野のは黒いので、弁慶にちなむ「西塔(さいとう)そば」と名づけ、北武蔵野のは白いので「業平(なりひら)そば」と名づけて売り出した。

また山林には杉、桧、松、栗、雑木を植えさせた。栗の栽培は収穫がよく、「武蔵野栗」として江戸城へ献上し、余った分は農民に分け与えた。

しばしば参府して大岡越前守と会い、事業資金運営の報告をし、新たに融資をしてもらった。

玉川上水の修復大工事を八千両で請負い、これで「川筋相直り、凡ソ拾年、弐抬年ノ内ハ御普請ニ及ブマジキ」と自信のほどを見せている。

平右衛門の功績の一つとして有名な「小金井桜」がある。

関前新田(武蔵野市)から鈴木新田(小平市)までの玉川上水に沿った土手八キロの距離に、大和や常陸から桜苗をとり寄せて植え、桜堤をつくった。

新田にはじめての名所とし、観光収入も計ろうとした。

この桜堤は江戸にも知れわたり、多くの文人墨客や、将軍、御台所も観桜に足を向けるほどの名所となり、明治時代には天皇、皇后が行幸した。(注・現小平市御幸町(みゆきちょう)は、それに由来した町名)

平右衛門が美濃へ赴任するまでに、武蔵野新田は立帰り農民の再興や、次、三男の分家によって二百軒増え、人数は全体的に千八百人も増えた。

寛延三年(一七五〇)幕命で赴任した先は、西美濃の木曽、揖斐(いび)、長良(ながら)の三川のデルタ地帯で、洪水に悩み輪中(わじゅう、環状の堤防内)で生活する多くの住民がいた。 |

小金井橋の花見風景(小川一真氏提供)

|

薩摩藩による有名な「宝暦治水」の大工事は彼の赴任後二年目のことであった。

多摩川の氾濫に悩まされる押立村に生まれ、水に飢えた武蔵野新田を治め、生涯「水の代官」で終り、明和四年(一七六七)七十四歳で没した。

2 時代の先駆者 top

川崎平右衛門の死後、彼の功績を讃えて新田農民は各所に謝恩塔や供養塔を建てた。

主なものは榎戸(えのと)新田の謝恩塔(寛政11・一七九九)で(国分寺市北町妙法寺内)、塔の高さは三メートル以上もある。

武蔵野新田七十四ヵ村の農民一人当たり百三十文の寄進を受けて作った。

昭和二十五年、謝恩塔の胴心から一冊の古文書が発見された。

雨水にぬれて文書の下半分が腐れおちて、上半分のものを小田徳四郎氏によって解読、発表されたものを見ると(『小平会報』1号)、「寛政十一年 武蔵野新田養料金一件始末書」なるもので、内容は寛保三年から寛政十一年までの養料金の収支決算が新田名主によって細かく記されてある。

農民がいかにこの養料金制度を支持し、協力していったかがうかがえる。

川崎平右衛門がこの新田で何を思い、どんな信念で進めていったか、彼の手による記録はなく、すべてその業績を通してうかがうほかはない。

*

平右衛門が生きた時代は、農民は人馬にひとしき存在でしぼれるだけしぼる圧政では、もうやっていけない時代となっていた。

農民への再認識、再評価の気運が、そのころ各地に見え始めている。

川崎平右衛門と同時代に、多摩川の上流平沢村(西多摩郡秋多村)の生れの田中丘隅(寛文2−享保14)がいる。

彼はその著書『民間省要』で、「百姓といふ物、牛馬にひとしく辛き政に重き賦税をかけられ、ひどき課税あてられるといへども、更に云事ならず、是が為に身代を潰し、妻子を売り、或は疵蒙り、命を失うこと限りなし」と書いた。 |

川崎平右衛門の功績を讃える

妙法寺の謝恩塔

|

有名な信州松代藩の『日暮硯』(ひぐらしすずり、宝暦6・一七五六)を書いた家老恩田木工(もく)は、藩の財政建直しに、藩や役人と百姓町人の不合理な慣習を排除し、 「向後は手前と皆の者どもと肌を合はせて万事相談してくれざれば勘略(政治のやり方)も出来申さず、手前の働きばかりにて勤まらず候間、何事も心やすく手前と相談づくして呉れよ」と農民たち一人残らず相談する協力体制をしいた。

これも有名な、遠く青森の雑穀地帯八戸で、町医者として送った安藤昌益(しょうえき、宝暦八年没)は

「上に武士立ちで、衆人の直耕せし穀産を貪(むさぼ)り、之を拒む者あれば捕縛す。

下民収斂(しゅうれん、重税)に苦しんで不幸を慈かこと能はず。

故に窮民を生ず。――民の直耕を貪食し、民によりて飢寒を救はれ――耕さず織らずして衣食を貪ることを止むれば、鰥寡(かんか)孤独窮民なし」(『統道真伝』) |

と書いた。 どれも平右衛門と同世代の人たちの政治観である。

言論の自由など全くなく、少しでも幕藩体制を批判すれば打ち首、斬罪の世の中で、相互にコミュニケーションがあったわけではない。 各自各様の目で農村の現状を見つめ、そこから生まれた共通の思想だった。

戦国時代から受け継がれてきた軍事的諸制度と、村を物的基礎として成り立ってきた「藩村的封建制度」は、もう時代を乗り切れず、幕府は老中松平乗邑(のりむら)と大岡 越前守の手になる「公事方御定書」(くじがたおさだめがき)を制定し、農民を抑えていた諸制度を緩和した。

封建制度がゆらぎ、瓦解の一路をたどっていく江戸後半期に向かって新らたに対処していこうとする。

石井良助氏(『江戸の町奉行』)は、この公事方御定書の制定が江戸時代前期と後期の境目だとしている。

御定書は寛保二年。川崎平右衛門の武蔵野新田代官の出発はその翌年であり、体で行動で、新しい時代に積極的に立ち向かっていったのであった。 |

上水桜堰堤

|

top

****************************************

|