|

|

| |||||||||

|

|

現代管球の最終形・TVから送信機用途まで

| |||||||||

|

水平偏向 |

|

B/Wダブラ220v用: xDQ6・xBQ6〜 300/600mA用: 25E5・xBB14・xGB7〜 初期カラ−用: xCL5〜 中期カラ−用: xDQ5〜 大型カラ−用: xJS6・xKD6 | ||||||||

|

B/WT用 黎明期 |

|

| ||||||||

|

6BG6-G RCA

Ep=700V/20W、Sg2=350V/3.2W 6L6系の送信管807をオクタルベースに換え水平偏向出力管へ換装したもの。 |

6BG6-G 東芝 技術情報

無線と実験(昭和30年) | |||||||||

|

6BQ6族

220V

|

|

| ||||||||

|

6BQ6GT(ZENITHとSYLVANIA)

Ep=550V/11W、Sg2=175V/2.5W |

6BQ6GTB(RCA)

Ep=600V/11W、Sg2=200V/2.5W | |||||||||

|

| ||||||||||

|

左から6G-B6 6本/ 右25E5/12B-B14 (東芝製) Ep=600V/11W、Sg2=200V/2.5W 左から 3本目以降は多品種(12G−B3等)の量産化のために部材が共通化されている。従ってバービアンスなどの仕様は25E5に近いもの(gm=10000以上)と思われる。

| ||||||||||

|

xDQ6系 |

|

| ||||||||

|

6/12DQ6A(写真は日立製) Ep=770V/18W、Sg2=220V/3.6W |

12DQ6(頭頂部)

| |||||||||

|

25E5系 |

|

| ||||||||

|

25E5 (英フィリプス) Ep=250V/11W、Sg2=250V/5W 英フィリプス製。バルブ頭頂部にブリテンと書かれている。KT88などど同様に、頭頂部にゲッタ−飛散防止兼用雲母板がある。 |

25E5 (SYLVANIA) シルバニアブランドだが made in japan。 | |||||||||

|

カラーTV用 米国系 |

|

| ||||||||

|

6CB5 Ep=700V/23W、Sg2=200V/3.6W 6550Cや6GB8の原型になった。 |

6CD6GA/6CB5 Ep=700V/20W、Sg2=175V/3W 6CD6は6CB5と6CL5の中間。 | |||||||||

|

|

| |||||||||

|

6CL5 (GE後期) Ep=700V/25W、Sg2=200V/4W このタイプの見分け方はグリッドではなく、スクリーンに放熱器があるのが特徴。日本製にはないタイプ。 オクタルベース |

| |||||||||

|

マグノ−バル |

|

| ||||||||

|

6JS6A (東芝) Ep=990V/28W、Sg2=190V/5.5W 写真は八重洲FT101Sの終段管のもの。

|

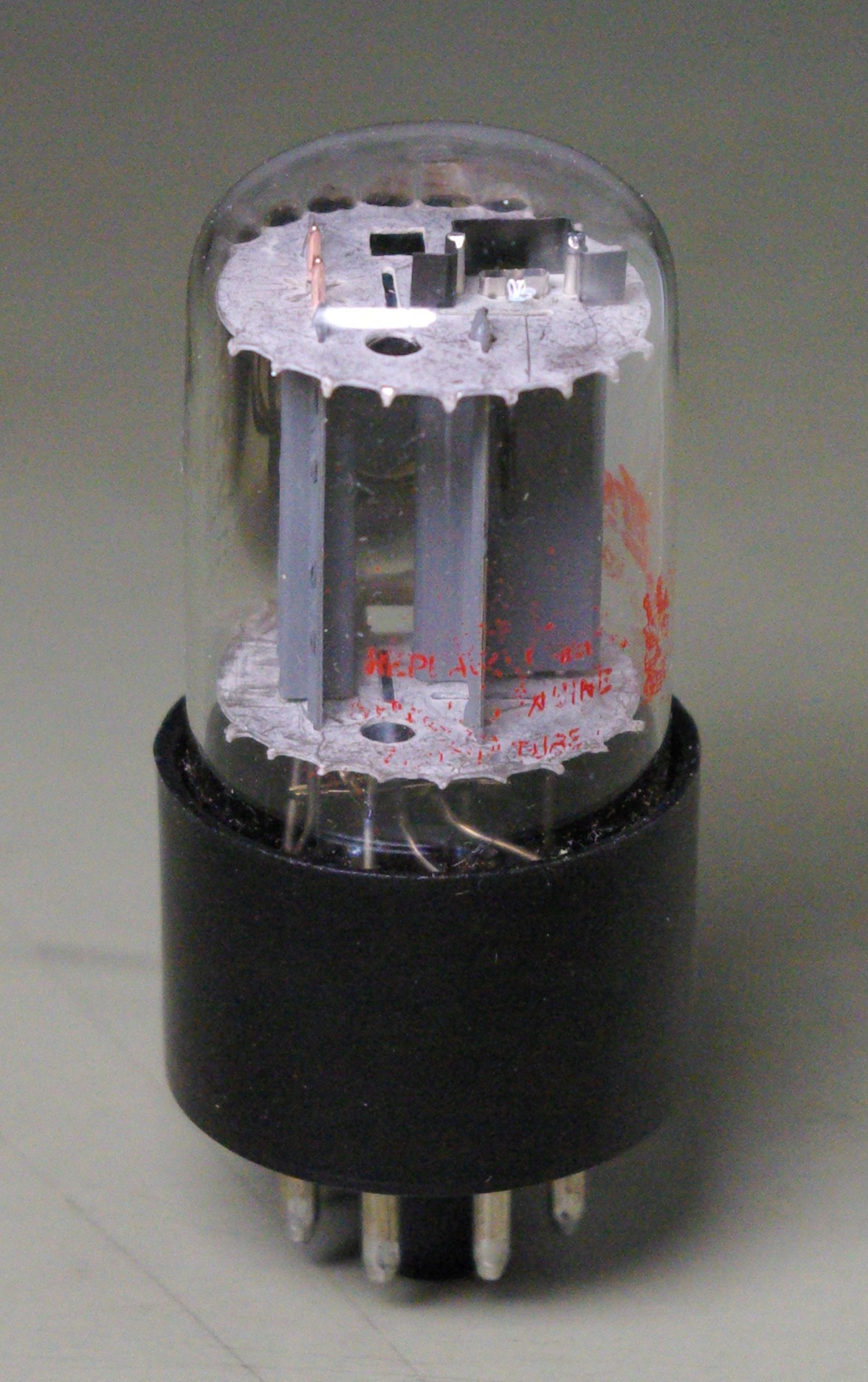

6JS6A (底面ステム)

雲母スリットや形状、電極材質は最終段階にきている。 | |||||||||

|

|

|

| ||||||||

|

6KD6 Ep=990V/33W、Sg2=200V/5W | 6JS6/6KD6 | |||||||||

|

垂直偏向 |

|

| ||||||||

|

9RA6/6RA6(6.3V 0.9A) Ep=550V/10W

gm=8500 rp=1.75k μ=15 |

9RA6(TOP)

電極構造から純3極管であることがわかる。 | |||||||||

|

|

|

| ||||||||

|

左 6BM8/50MBM/16A8/8B8 Pen

Ep=550V/7W

Sg=550V/1.8W |

18GV8(18V 0.3A 松下) Pen

Ep=250V/7W

Sg=250V/2W オーディオ用としても6BM8をさらに適正化している。仕様上は使ってみたくなる球である。 ただ外観的にみると3極管部が異常に小さくプレート損失は0.5Wしかない。 | |||||||||

|

|

| |||||||||

|

6LU8(GE) Pen

Ep=400V/14W

Sg=300V/2.5W |

13EM7(ZENITH) 13V/0.45A Tri1

Ep=330V/1.5W μ=64 gm=1600 rp=40K

| |||||||||