|

|

|

|

![]()

���l�M�B

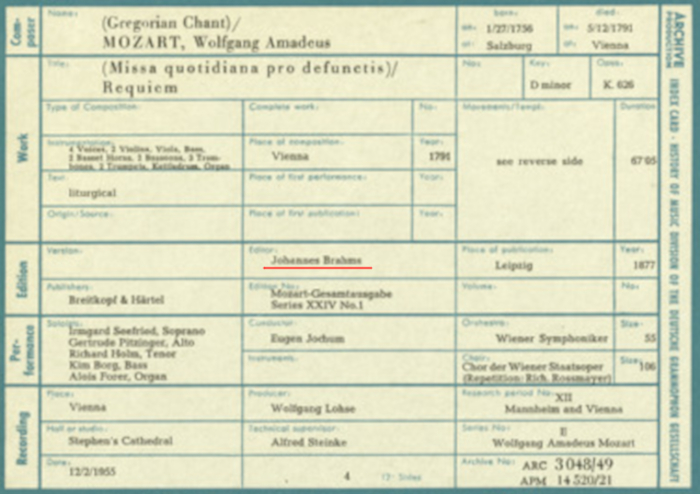

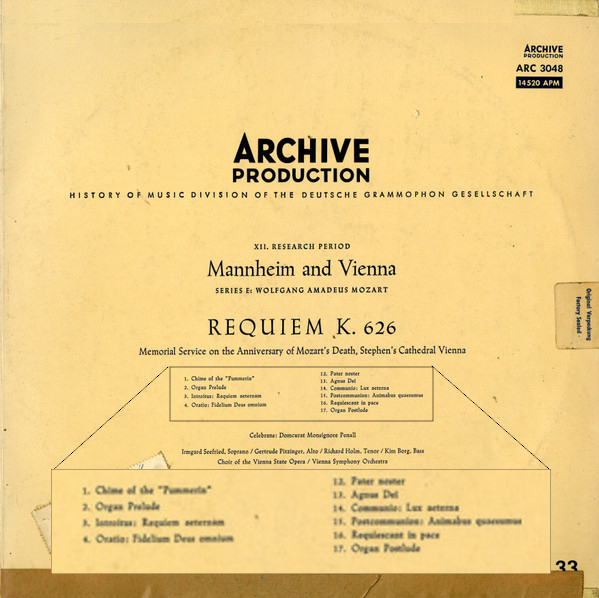

����́A�u��P��������v�́u�O���S���I���́v����n�܂��āA�Ō�́u��12��������v�́u�}���n�C���ƃE�B�[���v�܂ł���̂ł����A���̒��̍Ō�́uE�V���[�Y�v�Ƃ����̂��A�u���[�c�@���g�v�Ȃ�ł���B�o�b�n�Ȃǂ́u��X��������v�ɂȂ��Ă��āA���̒��́uA�v�́u�J���^�[�^�v����uM�v�́u���y�̕������̂ƃt�[�K�̋Z�@�v�܂ł�12�i�uJ�v�������j�̃Z�N�V�����ɕ�����Ă��܂��B �܂��A���̎���ł�����A�o�b�n������̉��t�ɂ͂܂����_���y�킪�g���Ă��āA����قǁu�w�p�I�v�ł͂Ȃ������̂ł����A�����̓}�W�ň��|����܂����ˁB�ł�����A�����Ɂu���[�c�@���g�v�܂œ����Ă����Ȃ�āA�C�Â��܂���ł����B �����炭�A���ł����̃��[�x�����̂͑��݂��Ă���̂ł��傤���A���͂�u��������v�Ƃ����������͂ǂ��ɂ���������Ȃ��ADG�ƈꏏ��UNIVERSAL�̒��̂P���[�x���ɂȂ��Ă��܂��Ă���悤�ł��ˁB �����1955�N12���Q���ɁA�E�B�[���̐��V���e�t�@���吹���ōs��ꂽ�A���[�c�@���g�̖����i�{����12���T���j�̗�q�ōs��ꂽ���t�����C�u�^���������̂ł��B������m�����ł��B�^�ʖڂȂ�ł��ˁi����́u�������v�B �Ȃ�ƌ����Ă��A����́u�T��v�̃��C�u�^���ł�����A�����Ȃ����t���邾���ł͂Ȃ��A���̑O��ɓT��Ȃ�ł͂̃p�t�H�[�}���X�������Ă���̂��A���̂܂ܘ^������Ă��܂��B �܂��́A���t������O�́u�q����v�̒i�K����^���͎n�܂��Ă��āA���Ȃ葛�X��������҂̘b�����Ɍ������āA�I���K�����u���N�C�G���v�̍ŏ��̃e�[�}�����t���Ă���̂��������Ă��܂��B���̊Ԃɂ́A�Ȃɂ��̍��}�Ȃ̂ł��傤���A���̉����������܂��B�����āA�u���N�C�G���v���n�܂�܂��B�O�t�ɑ����č����������Ă���ƁA�Ȃ����������Ȃ�ジ�������ʼn̂��Ă���悤�ȕs���������܂��B�ȂA�͂����肷���Ă���悤�ȁB�����ɁA�\�v���m�E�\���̃[�\�t���[�g�������Ă���ƁA����Ɓu���y�v�炵���Ȃ�܂��B�ޏ��̐��͂ƂĂ��܂�₩�ŁA���炬�ɖ����Ă��܂����B ���ꂩ����A�������₽��Ɨ��\�ȉ̂��������Ă���̂����Ȃ莨���ł����A����Ƃ͑ΏƓI�Ƀ\���X�g�w���[�����Ă���̂ŁA�~���܂��B�L���E�{���C�ȂǂƂ����A�̍D���������o�X�̎�Ȃǂ��A�f�G�ł����ˁB �Ȃ̊Ԃɂ́A�O���S���I���̂�����܂��B����ɁA�^������ƁA�Ȃ��S���I�������ɁA�I���K���̑������t�������Ă��܂��B �I���W�i���͂Q���g��LP�ł��B�����āA���̒��ɂ͂��̃��[�x���̔��蕨�A�u�J���e�v�Ƃ����f�[�^�\�������Ă��܂��B���ꂪ���̉摜�ł��B  ���łɁA���̃W���P�b�g�ɂ́A�ȏ����\�L����Ă��܂��B���̕��������g�債�Ă݂܂����B    Album Artwork © Deutsche Grammophone GmbH |

||||||

2024�N�Ƀ����[�X����Ă����Q���ڂɂ��ẮA�������ł��Љ�Ă���܂����A���̎��́u�Q�ԁv�Ɓu�R�ԁv�ł����ˁB������̘^����2022�N��2021�N�ɍs���Ă��܂��B�����āA2021�N�Ƀ����[�X����Ă����P���ڂł́u�P�ԁv�Ɓu�V�ԁv�����^����Ă���̂ł����A����͎�Ȏw���ҏA�C�̃V�[�Y���ɘ^������Ă����̂ł��ˁB�܂��́A���́A�ǂ��̃I�[�P�X�g���ɂƂ��Ă��d�v�ȃ��p�[�g���[�ł���x�[�g�[���F���̌����Ȃ̑S�Ș^�����A�ޏ��ɑ������A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B �ޏ��̃x�[�g�[���F���̌����Ȃɑ���X�^���X�́A�������̃c�B�N���X�̊J�n���ɂ͊m�ł�����̂ɂȂ��Ă����͂��ł��B�Q���ڂ������ɂ܂��������̂��A�O�ꂵ���s���I�h�E�A�v���[�`�ł����B���Ƃ��A���y��͊��S�Ƀm���E�r�u���[�g�ʼn��t����Ă��܂������A���ʂ̃��_���y��̃V���t�H�j�[�E�I�[�P�X�g���ł́A�����O�ꂳ����̂͌��\����悤�ł��ˁB �Ƃ��낪�A���̃I�[�P�X�g�����x�[�g�[���F�������t���Ă���f���ł́A�{���ɑS�����m���E�r�u���[�g�ł��邱�Ƃ��͂����蕪����܂��B�������A����͉����������ł��悭������܂��B�ł�����A�Ⴆ�u�T�ԁv�̖`���̃t���[�Y�̍Ō�̃����O�g�[���Ȃǂ́A�{���ɃX�g���[�g�Œf��I�Ȏv������������`����ė��܂��B �������A�؊NJy��ł��A�ɗ̓r�u���[�g��}���Ă��邱�Ƃ��͂����蕪����܂��B����ȁA����Ӗ��X�g�C�b�N�ȃA�v���[�`�ŁA���Ȃ葁�߂̃e���|�ł̉��t�́A�ƂĂ��֊s���͂����肵�Ă��Ă��������������������܂��B���̃e���|�Ɋւ��ẮA�w���҂̃|�X�J�̓u�b�N���b�g�̒��ŁA�u�x�[�g�[���F�����g�̏��������g���m�[���̒l����������v�݂����Ȃ��Ƃ������Ă��܂����ˁB�m���ɁA���̃e���|����́A�ƂĂ��G�l���M�b�V���ȉ��y�������邱�Ƃ��ł��܂��B���ɁA�u�T�ԁv�̑�Q�y�͂�����́A������Ƒ�������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����Ȃ��͂Ȃ��̂ł����A���ꂪ���ɔ[���ł���̂́A�ޏ������̂悤�Ȏ��M�������ĉ��t���Ă��邩��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ��R�y�͂ł́A�łɂ���Ă͍Ō�̕�������g���I�������P�s�[�g����A�Ƃ������߂�����悤�ł����A�����ł͂���͂Ȃ��A���̂܂܃t�B�i�[���ɂƑ����Ă��܂����ˁB �u�W�ԁv�ł́A��͂肻�̃e���|�̑����ɂ���āA���̋Ȃɕ����Ă����C���[�W���啝�ɓh��ւ����Ă��܂����悤�ȋC�����܂��B��P�y�͂̈��|�I�ȃe���|������́A����܂Ŋ��������Ƃ̂Ȃ������悤�ȃG�l���M�b�V���Ȃ��̂����U����Ă��܂����ˁB��Q�y�͂��A���ꂱ���V���h���[����₂�����b���̂悤�Ȃق̂ڂ̂Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�����Ƌ����ӎu�̂悤�Ȃ��̂��������܂��B �R�y�͂̃g���I�ł́A�z�������A����̓��_���y��łƂĂ��\�t�g�ɉ��t���Ă��܂����ˁB�����炭�A�������i�`�������z�����ʼn��t������A������ƃM�X�M�X�������̂ɂȂ��Ă��܂��Ă������Ƃł��傤�B �I�y�͂ł́A��͂�U���I�Ȗʂ���������Ă����悤�ȋC�����܂��B�����āA�G���f�B���O���A�܂��Ɂu�T�ԁv�Ɠ����قǂ̂������ŃA�R�[�h�̃p���X���J��Ԃ����̂ł����A���ꂪ�S�����˂ɂ͊������Ȃ������̂́A����܂ł̉��t������Ɍ����������̂܂����l�̂悤�ȃG�l���M�[�������Ă����Ƃ����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ������̋Ȃł��A�e�B���p�j���ƂĂ��ϋɓI�ɉ��y�����������Ă��܂����ˁB ����ŁA�c��́u�S�ԁv�A�u�U�ԁv�A�u�X�ԁv�̂R�ȂɂȂ�܂����BCD�������炨���炭�u�S�ԁ{�U�ԁv�Ɓu�X�ԁv�Ƃ����Q�̃A���o���Ƃ��ă����[�X�����̂ł��傤���A�P���ڂ�CD����������Ă������̂́A�Q���ڈȍ~�̓f�W�^���E�I�����[�ɂȂ��Ă��܂�����A������������c��̂R�Ȃ��܂Ƃ߂ĂP�̃A���o���ɂȂ�̂�������܂���ˁB�����u�X�ԁv���Ă݂����ł��B Album Artwork © Outhere Music |

||||||

�������A���[�x�����Ⴆ�G���W�j�A���Ⴂ�܂��B���̍���EMI�̃G���W�j�A�̓��H���t�K���O�E�M���[���q�Ƃ����l�ŁADG�̓M�����^�[�E�w���}���X�A���̓�l�̃��R�[�f�B���O�̂����́A�S���قȂ��Ă��܂�������A���̉��������Ă͂�����킩��Ⴂ������܂����BEMI�͂��܂�}�C�N�𗧂ĂȂ��Ńi�`�������ȉ����ڎw���Ă����̂ɑ��āADG�͑����̃}�C�N���g���āA�}���`�g���b�N�Ř^�����s�������̂��~�L�V���O�ɂ���ăo�����X�����߂Ă����悤�ł��ˁB �����āA���̎���EMI�̃v���f���[�T�[�́A�~�V�F���E�O���b�c�Ƃ����t�����X�l�ł����B��Ȃ��l�ł͂���܂���i����́u�S���c�L�v�j�B�ނ́A����ȑO�A1967�N�ɏo��������̃I�[�P�X�g���ŁA���N�ɉ��y�ē������V�������E�~�����V���̋}���ɂ���āA1969�N����J�����������y�ږ�߂Ă�����p���nj��y�c��Ƃ̘^������A�J�������̂��C�ɓ���ɂȂ��Ă����悤�ł��ˁB�J�������̓O���b�c�̂��ƂŃp���ǂƂ̃A���o�����R����������ƁA�x�������E�t�B���Ƃ̘^����EMI�ō��悤�ɂȂ�܂����B ����ɃO���b�c�́A1974�N����́u�f�B���N�^�[�v�i�����I�ɂ́u�v���f���[�T�[�v�j�Ƃ���������DG�ł̃J�������̘^���ɎQ������悤�ɂȂ�܂��B����ȍ~�A�ނ̓J��������1989�N�ɖS���Ȃ�܂ŁA���̃A���o������葱���Ă��܂��B ����́A���[�c�@���g���\����Q�Ȃ̌����Ȃ́A�����ɂ��J�������炵���������ɂ��ӂ�鉉�t�ł����B�x�[�g�[���F���Ȃǂł́A������ƌy������悤�Ɏv���Ă��܂����K�[�g�𑽗p�����Ɠ��̃t���[�W���O���A���[�c�@���g�ł͂ƂĂ��`���[�~���O�Ȃ��̂Ƃ��Ċy���߂܂��B�ŋ߂̃��[�c�@���g�E�G�ł́A�����Ɛ�l�߂�ꂽ�A�ؔ����̂��鉉�t���嗬�ɂȂ��Ă���悤�ł�����A������̂悤�ȃX�^�C���͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��B����Ȏ���ɃJ���������Ƃ������Ƃ́A�P�Ȃ�m�X�^���W�[�ł͍ς܂���Ȃ��A�Ȃɂ������I�ȉ��y�݂̍���܂Ŗ������̂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �u40�ԁv�ł́A�����̎�ȃt���[�e�B�X�g�̃W�F�[���Y�E�S�[���E�F�C�̉��t�����Ƃ��o���܂��B���́A�܂��ɗB�ꖳ��̔ނ̃t���[�g�̉��́A���̋ȑS�̂̂�����Ƃ���ŁA��������ƍۗ����Ē������Ă��܂��B���ɁA�������Ƃ�����2�y�͂ŕp�ɂɏo�Ă���\���̃t���[�Y�́A���������ꂽ�r�u���[�g���A�܂�ŃI�y���̎�̂悤�ɉؗ�ɋ����n��A�����̎����K��܂��B ������J���������l�ɁA���̃I�[�P�X�g���̃t���[�g�t�҂ł͂܂����肦�Ȃ��u�ڗ���������v���t�Ȃ̂�������܂���ˁB�������A������܂��A���y���Ɍ��܂Ŕ��������̂ɖ����グ�����̂Ƃ��āA�㐢�ɓ`�����Ă����ׂ����̂ƂȂ��Ă���͂��ł��B �u41�ԁv�̕��́A�t���[�g�͂�����l�̎�ȑt�ҁA�A���h���A�X�E�u���E�������Ă��܂����B���̏I�y�͂����́A�������Œ����Ă��܂����ˁB����͂���ŁA�u���ʂ́v��ȃt���[�e�B�X�g�̃X�^���_�[�h�Ƃ��āA���݉��l���ւ����̂ɂ͈Ⴂ����܂���B ���݂̃x�������E�t�B���̎�ȃt���[�e�B�X�g�́A30�N�ȏ�O���炢��G�}�j���G���E�p���ƁA�ŋߏA�C�����A�ȑO��MET�ƃV�J�S�����y�c�̎�Ȃ������X�e�t�@���E���O�i�[�E�z�X�N���h�\���Ƃ����A�C�X�����h�l�̕��ł��B  Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

2014�N����W�N�Ԃ́A�_�ސ�t�B���̃\���E�R���T�[�g�}�X�^�[�߂Ă��܂������A���݂�2006�N�Ɍ������ꂽ�E�F�[���Y���y�l�d�t�c�̃t�@�[�X�g�E���@�C�I�����t�҂�A�Γc���Ƃ̃��@�C�I�������j�b�g�uDOS DEL FIDDLES�v�Ŋ���̖T��A�S���̃I�[�P�X�g���Ƀ\���X�g��q���R���T�[�g�}�X�^�[�Ƃ��ĎQ�����Ă��܂��BN���̃Q�X�g�E�R���}�X���Ȃ����Ă��܂����ˁB ���y�l�d�t�c�Ƃ��ẮAFONTEC���[�x������10���قǂ̃A���o���������[�X���Ă��܂����A2023�N�ɂ͎��g�̃��[�x���A�ukKy records�i�L�[���R�[�h�j�v��n�݂��A���݂܂łɂR���̃A���o���������[�X���Ă��܂��B ���̃��[�x���̑�P��A�uRe: Vivaldi�v�̃X�g���[�~���O���ŋߎn�܂����悤�Ȃ̂ŁA�����Ă݂܂����B����́A���B���@���f�B�́u�l�G�v�S�Ȃ��A�N���V�b�N�̌��y��t�҂̑��ɁA�G���L�x�[�X�A�h�����X�A�L�[�{�[�h���������Ґ��ʼn��t����A�Ƃ����A���Ȃ�G�L�T�C�e�B���O�Ȏ��݂ł��B�������A�w���҂͂��܂���B�����ł́A�Z�b�V�����E�x�[�V�X�g�Ƃ��āA�����̃A�[�e�B�g�̃T�|�[�g�߂Ă���A1974�N���܂�̎R�c�͓T���A�A�����W���[�Ƃ��Ă��Q�����Ă��܂��B �Ȃɂ���A���́u�l�G�v�Ɋւ��ẮA�I���W�i���̉��t�����ł��R�قǂ̃A���o��������Ă��܂��B����ɁA������A�����W�����J�o�[���Ȃǂ́A�y��̎�ނ��W���������l�X�ŁA���������ǂ̂��炢����̂����������Ȃ��قǂł��BCM�Ɏg��ꂽ���Ƃ�����܂����ˁi�u?�ɂ�����߂傭�ɂ�v�j�B �����A���C���̋����҂��x�[�X�M�^�[�A�Ƃ����̂́A����܂łɑS�����������Ƃ�����܂���A����͂�����ƋC�ɂȂ�܂��ˁB �u�t�v�̑�P�y�͂ł́A�܂��������ʂɌ��y���t�i�ʑt�ቹ�Ȃ��j�ŃI���W�i���ʂ�Ɏn�܂�܂��B���ꂪ�A�\���̕����ɓ���ƁA�s�A�m�A�h�����X�A�G���L�x�[�X��������āA���Y������������܂��B�����ł́A�G���L�x�[�X�܂ŁA�������œƓ��̃t���[�Y����ꂽ�肵�Ă��܂��ˁB ��Q�y�͂ł́A�ŋ߂̃s���I�h�y��ł̉��t�̉e���ł��傤���A�n�C�n�b�g�V���o���̂��Ȃ葁�߂̃e���|�ɏ���āA�O���͕��ʂ̌��y���t�ł����A�㔼�ɂ͂����Ƀs�A�m������ƁA�������Y���������ɃX�E�B���O�ɂȂ��āA�\���E���@�C�I�����̃e�[�}�������t�F�C�N�������Ă��܂��B�����A���ꂪ�W���Y�̃t�F�C�N�قǂ͕���Ă��Ȃ��A�����܂ŃN���V�b�N�̔��e�ł́u�����v�ɂƂǂ܂��Ă���̂��A��͂�A�ł��ˁB ��R�y�͂́A�X�l�A�h�������哱���������ă��Y�~�J���ɐi�݂܂��B����͋t�ɂȂ��{�́u�~�x��v�̂悤�ȃ��������Y���Ȃ̂��ʔ����ł��ˁB ���ꂪ�u�āv�ɂȂ�ƁA��P�y�͂ł͂�͂�ŏ��̂�����肵�������̓I���W�i���ʂ�Ɂi�L�[�{�[�h�̓`�F���o���j�n�܂�̂ł����A���̌�̑��������ł����Ȃ�`���b�p�[�E�x�[�X������āA��R�t�@���L�[�ȉ��y�ɕς��܂��B�G���L�x�[�X�̖{�̔����A�Ƃ����Ƃ���ł��ˁB�������A���ꂪ���d�^���ʼnE�ƍ��̃`�����l���ɕ�����āA�o�g���܂Ŏn�߂�̂ł�����A�J�b�R�����̂Ȃ�̂��āB���̃g���b�N���A��ԋC�ɓ���܂����B �u�H�v�̑�P�y�͂ł́A���̌y�₩�ȃe�[�}���A�r���ŃV���R�y�[�V�����̃��Y���ɂȂ��Ă���Ɍy�₩�ɂȂ��Č���܂��B�Ƃ���ǂ���Łu�u���[�m�[�g�v���ۂ����̂܂ŏo�Ă��āA���܂��B �ʔ����̂́u�~�v�̑�Q�y�́B���̃����f�B�͉̂ɂ��Ȃ��Ă���L���Ȃ��̂ł����A������ŏ�����{�T�m�o���ɃA�����W���Ă��܂����B�ł�����A�����f�B����������V���R�y�[�V������t���āA����炵�����t���Ă��܂��B �܂��A�Ȃ��Ȃ��撣���Ă���ȁA�Ƃ��������ł����ˁB���ꂪ�ǂ������A�Ƃ����Ƃ��������܂����B Album Artwork © Sana LLC |

||||||

����ɁA���́u���҂𓉂ށv�Ƃ����T�O���g����߂��āA���ׂĕʂȉ̎��ŁA���ɂ͏@���I�ȈӖ�������S���Ȃ����Ă��܂�����i����������܂��B�����ƌ����A�����O�́u���y�̂��߂̃��N�C�G���v�Ȃǂł́A���y�̃p�[�g����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �u���[���X�́u�h�C�c�E���N�C�G���v�ɂ��Ă��A�����I�ȁu���N�C�G���v�Ɋ���e�����̂Ƃ��ẮA�Ȃɂ����E���Ⴄ�A�Ƃ�����ۂ͖Ƃ�܂���ł����B����܂Ŋ��x�ƂȂ����̋Ȃ��Ă����ɂ�������炸�A�����ɂ͂�����Ɠ����čs���Â炢���E���������̂ł��ˁB �m���ɁA�u���[���X���g���A���ꂪ�]���́u���N�C�G���v�Ƃ͕ʕ��Ȃ̂��A�Ƃ����ӎ��͂������̂ł��傤�B���������^�C�g�����炵�āuEin deutsches Requiem�v�Ƃ����A���ɒ芥���́uDas�v�ł͂Ȃ��s�芥���́uEin�v��t�����A�u�������́A�h�C�c��ɂ�郌�N�C�G���v�݂����ȁA���܂�u�f��v����Ă��Ȃ��悤�Ȋ����̂����C�Ȃ��̂Ȃ̂ł�����ˁB �������A���̃e�L�X�g�́A�I���W�i���̃��e��������̂܂܃h�C�c��ɖ����̂Ȃǂł͑S���Ȃ��A�u���[���X���g�������₻�̂ق��̐��T����I�t���[�Y���W�߂����̂ł��B �����āA�u���[���X�́A��������グ��܂łɂ͍\�z����10�N�ȏォ�����Ă��܂�����A����Ȃ�̋�J���������̂ł��傤�ˁB �Ƃ��낪�A����܂��o�b�n�����[�c�@���g�A�����������e���F���f�B�Ȃǂ��Ă�������t�@���ɂȂ��Ă��܂����s�V�����ƃs�O�}���I���̃`�[�������̋Ȃ�^�������Ƃ����̂Œ����Ă݂��̂ł����A�\�z�ʂ�A�����ɂ͂��̂悤�Ȃ���܂ł̐���ς����S�ɕ������̂��������̂ł����B �܂��́A�I�[�P�X�g���̊y�킪�s���I�h�y�킾�A�Ƃ����_�ŁA���łɋȑS�̂̉��F���K�����ƕς���Ă��܂��B���@�C�I�������Q�����Ȃ�1�Ȗڂ̖`���ł́A�{���ɒ������邩�������Ȃ����Ƃ������x���Ř^������Ă���`�F���̍ŏ��̃t���[�Y�������ȃm���E�r�u���[�g�ʼn̂���ƁA���ꂾ���ŏ]���̂��̋Ȃ̉��t�Ƃ̓K�����ƈقȂ鐢�E���L����܂��B�����ɂ������̂́A�Î�Ɠ����̐����͂������y�������̂ł��B �NJy��Ȃǂ��A�s�V�����͓Ɠ��̃o�����X�Œ������悤�Ƃ��Ă����̂ł��傤�A���܂ł͂قƂ�NjC���t���Ȃ������悤�ȃt���[�Y���A�ƂĂ��Y�قȃt���[�W���O�Ō��|����Ƃ���͐��m�ꂸ�B�������A���ꂪ���Ƃ��p�c�ȉ��F���Ƃ����Ƃ���ɂ��䂩��܂��B �������A�������f�p�Ȕ����ŁA����ׂ��\���͂����Ă���Ă��܂��B�������A���ꂪ�A�Ȃɂ���Ă̗������ƂĂ��傫���̂ŁA���ꂼ��̃L�����N�^�[����肭������Ɗ�������悤�ɂȂ��Ă���̂ł��ˁB ���̋Ȃł́A���ʂ́u���N�C�G���v�̒��́uDies irae�v�Ɠ����悤�ȍŌ�̐R���̐��E�ς��\������Ă��镔��������܂��B���ꂪ�Ōォ��Q�ԖځA�U�Ȗڂ́uDenn wir haben hie keine bleibende Statt�i����n��ɉi���̓s���������j�v�ł��B���̖̂{�ɂ��A����͏]���́u�{��̓��v�Ƃ���Ă������̂��u�~���̓��v�ɕς������̂��A�Ƃ������ƂȂ̂ł����A�m���Ɍ������r�ꋶ�����NJy��̙��K�̕������I���ƁA�Ȃɂ��F�����Y���z�b�Ƃ��鉹�y�������āA�܂��Ɂu�~���v����������̂��A���̉��t�ł͂͂����蕪����܂��B �~�������A�����ʼn̂���o���g���̃\�����A������Ƃ��̂悤�ȃR���Z�v�g����͗��ꂽ�A���Ȃ葭���ۂ��̂����������̂���_�������ł��傤���B �\���X�g�͂�����l�A�T�ȖڂɃ\�v���m���o�ꂵ�܂��B���̐l�́A�ƂĂ����ȉ̂����ŁA���̉��y�ɂ̓}�b�`���Ă����悤�ł��ˁB CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

�����Q���x���N��1920�N�ɑn�݂����Ƃ������̉��y�Ղ́A���Ȃ��30�N�Ԃ�A�R��ڂȂ̂������ł��ˁB���̃��C���i�b�v�́A����Ȋ����ł����B5�̃I�[�P�X�g�����Q���t���Ă��܂��B 10�� 1:30PM�F�����ȑ�1��/�N���E�X�E�}�P��/���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�������ւ��Ń}�[���[�̌����Ȃ�������Ȃ�āA�������ł��ˁB���A���������̂��u�c�B�N���X�v�Ƃ�����ł��������H �����āA�����̂悤�ɁA�����ł́A���N����V�J�S�����y�c�̉��y�ēƂƂ��Ƀ��C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�̎�Ȏw���҂ɂ��A�C����N���E�X�E�}�P�����A���̒n���̃I�[�P�X�g�����w�����āu�P�ԁv�Ɓu�W�ԁv�Ƃ����l�C�Ȃ����t���Ă��܂����ˁB����̃A���o���́A���́u�W�ԁv�̃��C�u�^���ł��B �����A�u���C�u�v�ƌ����Ȃ���A�^���f�[�^�ł́A�u�^�������F2025�N5��15,16,18���v�ƂȂ��Ă��܂�����A�{�Ԃ�16���̑O��ɂ��^�����s���Ă����̂ł��傤�B�����̓��̖�͕ʂ̃I�[�P�X�g���̖{�Ԃ�����܂�����A����͒��Ԃɍs���Ă����̂ł��傤�ˁB�ȂA���t�҂̐l�������̂������Ȃł�����A�Ȃɂ��Ƒ�ς��������Ƃł��傤�B �������āA�x�X�g�E�e�C�N���W�߂��u�����i�v�����ƂɂȂ�܂��B������ACD�Ŕ̔������̂͂��͂���{�Ɗ؍������Ȃ̂������ł��ˁB �W���P�b�g�ɂ�����悤�ɁA�R���Z���g�w�{�E�̃I���K���̎���̋q�Ȃ͑S�č����c���Ŗ��ߐs������A�X�e�[�W�ɂ��t���T�C�Y�̃I�[�P�X�g�������Ƃ���ł̉��t�ł�����A���̉����͂����قǂ��A�ƁA�g�\���Ē����n�߂��̂ł����A�������Ă����̂͌��\�R���p�N�g�ȃT�E���h�������̂ŁA������Ƃ��������Ă��܂��܂����B�I�[�P�X�g�����������A�}�[���[�̃A�N�̋��������܂芴�����Ȃ��A�܂�ŐV�N�Ȗ�̂悤�Ȑ��X�����������̂ł���B���y��������܂ʼnؗ�ɁA�NJy��������܂ł܂�₩�ɁA�Ƃ����������ł��傤���B �����̕����A�Ȃɂ��]�T�������ĉ̂��Ă���ȁA�Ƃ����C�����Ďd��������܂���B�ŏ��̃g�D�b�e�B�Ȃǂ́A���ʂ͂����炩�̘c�݂�����������̂ł����A�����ł͂���͑S���Ȃ��A�����܂Ő��ݐ����̐��������n��܂��B ����ƁA���������̐����A�ƂĂ��q���Ƃ͎v���Ȃ��悤�ɑ�l���ۂ��̂��Ă���悤�Ȋ���������܂����B�܂��A�����̎��ۂ́A�������A���y�I�ȃ��x�����ƂĂ������A�Ƃ������ƂɂȂ���̂ł��傤���A���̋ȂɊւ��ẮA�ǂ����Ă�����܂��������ł̔j�Ŋ��̂悤�Ȃ��̂����҂��Ă��܂��̂ł����ǂˁB �����v���̂ł����A���ꂾ�������ȂȂ̂ɁA�����̏o�Ԃ͌��\�Z���悤�ł��B���ۂɉ̂������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�̂��Ă��Ȃ����ɂ͌��\�X�g���X�����܂肻���ł��ˁB Album Artwork © The Decca Record Company Limited |

||||||

(NIMBUS)  (NIMBUS ALLIANCE) ������ɂ��Ă��A����NUMBUS�O���[�v�̐��i�́A�ꉞ�t�B�W�J���ȃf�B�X�N�ł��̔�����Ă���̂ł����A���ꂪ��{�I�ɁuCD-R�v�Ȃ�����[���B����̃A�C�e���͓��{�ł̍����Ղ����A�ʌ�CD������Ă���A�Ƃ����s�v�c�ȗ��ʌ`�ԂɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ������A���ʂ�CD�͑�ʂɃv���X�ł��܂����ACD-R�ƂȂ�ƂP���P���u�Ă��āv��������̂ł��傤����A���Y�ʂ͂��������Ă��܂���ˁB�܂��A�l�b�g�z�M�ł͂�����ƃn�C���]�̃t�@�C���܂Œ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA���͂�t�B�W�J���́u���Łv�Ƃ������X�^���X�Ȃ̂ł��傤���B �����ʼn��t����Ă���̂́A�L���ȃ��F���f�B�́u���N�C�G���v�ł����A����̓I���W�i���̃o���_�܂ł�������K�͂ȃI�[�P�X�g���ł͂Ȃ��A�s�A�m�Q��ƃI���K���A�����đŊy��Ƃ����A�������S�l�̃v���[���[�ƁA�w��ʂ�̃\���X�g�ƍ��������Ƃ����Ґ��ł��B���̋Ȃ����t���������ǁA�ƂĂ��I�[�P�X�g���͌ق��Ȃ��A�Ƃ��������̍����c�ɂƂ��ẮA���肪�����Ґ��Ȃ̂ł��傤�B�Ƃ������A���̍����c�̉��y�ē�1998�N���疱�߂Ă���i����ȑO�̓E�F�X�g�~���X�^�[�吹���A�E�B���`�F�X�^�[�吹���A�����ăP���u���b�W�E�W�����Y�E�J���b�W�̉��y�ēj�f�C���B�b�h�E�q�����ҋȂ��˗������A��ȉƂ̃��`���[�h�E�u���b�N�t�H�[�h�́A�u���F���f�B�̃I���W�i���𔖂߂����̂ł͂Ȃ��A�Ǝ��̉����E�����ҋȁv��ڎw���Ă����̂ł����B �����āA����͊m���Ȍ��ʂ������Ă��܂����B��������́A������������I�[�P�X�g���łł͂قƂ�Ǔ`�����Ȃ������悤�ȕ������A�����ɒ������Ă��ċ��������A�Ƃ�����ʂ��p�ɂɑ̌��ł����̂ł�����B ���̍����c�́A�������A�}�`���A�̒c�̂ł����A�����o�[��250�l������̂������ł��B����̘^���ł��̑S�����Q�����Ă������ǂ����͕�����܂��A�m���ɂ��̂��炢�̐l���łȂ���A�Ǝv����悤�ȃT�E���h�ɂȂ��Ă��܂����B �܂��́A�`���́A���s�A�j�b�V���ʼn��t���ꂽ�I���K�����A�{���Ɏ��������ĂȂ���Β������Ȃ��قǂ̂������ȉ��Ŏn�܂�����A���̍����c���A��͂�ƂĂ������Ȑ��ʼn̂��n�߂�Ƃ���łْ̋������A�Ƃ�ł��Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂����B����́A100�l�ȏ�̃����o�[���ꂼ�ꂪ�C��������ɂ��ĉ̂�Ȃ���ΐ�ɏo�Ă��Ȃ��A���ɂْ̋����̂悤�Ɏv���܂����B �����Ĕނ�́A�t�H���e�̏�ʂɂȂ��Ă��A���ْ̋�����ۂ��������ŁA�_�C�i�~�b�N�E�����W������ς���Ƃ������Ƃ�����Ă��܂����B�ł�����A���̎��ɂ́A�܂��ɍ����S�̂���̉�ƂȂ��āA�����Ă��܂��B����͂����A�ו��܂ł�������Ɩ��������ꂽ�A�f���炵�����̂ł����B ���t�̕��́A�Q��̃s�A�m�ł�������ׂ������͍Č����Ă��āA���܂����A�����ɏ�������Ȃ��Ƃ���̓I���K���ŕ���Ă��܂�����A�����I�ɂ͉��̑��F������܂���B�����āA�������̂��Ŋy��ł��B���āA�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�̃����o�[�������Ƃ������̃s�[�^�[�E�t���C�Ƃ����l�́A��l�Ńe�B���p�j�ƃo�X�h�����𗼕����t���Ă����̂ł���B���́uDies irae�v�̖`�������ł́A�o�X�h�����������������̏��߂ł́A�e�B���p�j��@���Ă��܂�������ˁB �S�l�̃\���X�g�������A���|�I�Ȑ��ʂŋP���Ă��܂����B�\�v���m�Ȃǂ́A�Ō�̒ቹ�́uC�v�܂ŁA�����ɋ������Ă��܂����ˁB �u���b�N�t�H�[�h��������X�R�A��NOVELLO����o�ł���Ă��܂����A������������Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B���łɁA�C�M���X�ƃA�����J�̑����̍����c���A���̊y�����g���ĉ��t���s���Ă���悤�ł��ˁB CD Artwork © Wyastone Estate Limited |

||||||

���̎��ɘ^�����s���Ă����̂��A�I�b�g�[�E�N�����y���[�Ƃ��̎蕺�̃j���[�E�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�A�Ȗڂ̓N�����y���[���̐l�̌����Ȃ⌷�y�l�d�t�ȂȂǂł����B �����Ř^�����ꂽ�u�����ȑ�Q�ԁv�ƁA�u���y�l�d�t�ȑ�V�ԁv�Ƃ����J�b�v�����O��LP�͗�1970�N�Ƀ����[�X����܂����B��������Ɍ����ȑ�R�ԂƂS�ԁA�����Č��y�l�d�t�ȑ�R�Ԃ��^������Ă��܂��������͂������[�X���ꂽ���͕s���ł��B�����Ă����ŋ߁A�N�����y���[�̃{�b�N�X�Z�b�g�ŁA�����̍�i�����ׂ�CD������A����ɁA����炪�f�W�^���E�A���o���ƂȂ��Ă����̂ł��ˁB �Ȃ�ł��A�N�����y���[�͎Ⴂ����Ƀn���X�E�v�t�B�b�c�i�[�Ɏt�����Ă��āA��ȉƂƂ��Č����Ȃ͂U�ȁA�����9�̌��y�l�d�t�ȁA�~�T�ȁA�I�y���A���[�g�Ȃǂ��c���Ă��邻���ł��B�������A�����炭�����͌��݂ł͂قƂ�njڂ݂��邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤�ˁB ����ȁu�M�d�v�ȃA���o������A�Ƃ肠�����u�����ȑ�2�ԁv���Ă݂܂����B�ÓT�I�ȂS�̊y�͂���o���Ă��܂����A���t���Ԃ�25���قǂł��B��Q�y�͂���10���قǁA����ȊO�̊y�͂͂��ꂼ��T�����x�ł��B ��P�y�͂́A�Ȃ�Ƃ��ޔp�I�ȁA���ꂱ���V������`���Ǝv����悤�Ȏh���I�ȃe�[�}�����y��Œ���܂��B���Ȃ�̃C���p�N�g�͂���܂����A���ꂪ���x���N���C�}�b�N�X���}����̂ŁA���Ȃ�̂��������������܂��B���̈Ӗ����Ȃ����t�����đ匩�����A�ȂǂƂ����u�Ԃ�����܂��B�����āA�G���f�B���O���g�j�J�ł͂Ȃ��h�~�i���g�ŏI���A�Ƃ����̂��Ƃɂ������j�[�N�ł��ˁB ��Q�y�͂́A�ł��ĕς���ă��}���e�B�b�N�ȃ����f�B���o�ꂵ�܂��B����́A�s�K�v�Ǝv����قǂ̔����K�i�s���g���Ă���̂ŁA������ƈ����܂��ˁB�V�����e�[�}�����̖������Ȃ��\���Ƃ������Ƃ����x���J��Ԃ���܂��B ��R�y�͂͌��y��̃s�`�J�[�g�Ōy�₩�ȃX�P���c�H�̂悤�ȕ��͋C�������o����܂��B���̃��Y���ɏ���āA�����Ȃ�o�b�n�́u���y�̕������́v�̃e�[�}�̂悤�Ȃ��̂��o�Ă��Ăт����肵�܂����A��͂薬���Ȃ��l�X�ȃe�[�}���o�v���܂��B �I�y�͂͂��ǂ남�ǂ낵���e�[�}�ɂ��t�[�K�Ŏn�܂�܂��B�����ɃI�[�{�G�̂Ђ傤����ȃe�[�}����������肵�܂����A��͂薬���̂Ȃ��͑����܂��B�G���f�B���O�́A�������O�g�[���̌�́A�������A�R�[�h�̌J��Ԃ��ł��B �܂��A�������Ɉ��|�����Ȃł͂���܂����A�����D���ɂ͂Ȃ�܂���ˁB����ƁA���t���Ă��郁���o�[���A�Ȃ��ƂĂ��^���ɒe���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȃ��������ȂƂ��낪�����āA�قق��܂����Ȃ�܂��B�t�B�i�[���̏I���߂��ł́A�����炭�N�����y���[���������Ǝv����吺���������Ă��܂����B �s�v�c�Ȃ̂́A�J�b�v�����O�́u�����ȑ�S�ԁv�ƒ�����ׂĂ݂�ƁA��R�y�͂��S���������̂��Ƃ������ƁB����ɁA��Q�y�͂��A�ŏ��̂�����͑S�������ł����B Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

�܂�A�u���v�̂��Ȃ��ɁA�\�A�̃\���X�g�Ɓu�����v�������h�C�c�̃I�[�P�X�g�����ꏏ�Ƀ��R�[�f�B���O���s���Ƃ������Ƃ́A�܂��Ɂu���j�I�v�ȁu�����v�������̂ł����B ���ۂ̘^���́A�x��������EMI�̃G���W�j�A�ɂ���čs���A�\�A�ł�MELODYA�A�h�C�c�ł�EMI�iELECTROLA�j�Ƃ����A�ʁX�̃��[�x�����烊���[�X����Ă��܂��B���{�̏ꍇ�́A������EMI�̑������������ʼn��y�H�Ƃł͂Ȃ��AMELODYA�̃��R�[�h��̔����Ă����V���E���[�x���i�f�B�X�g���r���[�^�[�̓r�N�^�[�G���^�e�C�������g�j���甭������Ă��܂����B �������A���݂ł͓��ł��V���E���A������EMI���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�������A���̂悤��WARNER���烊���[�X����Ă��܂��B�����āA���̉�����LP�ł�SACD�ł��Ȃ��A�f�W�^���z�M�ł��B �Ƃ������ƂŁA����܂����̃A�C�e�������グ���̂́A�܂��A���̉����̊m�F����������������ł��B�ȑO��SACD�ł́A�����I�ɂ�LP�����̂����������Ă��܂������A�����AAC���ǂꂾ������邩�A�Ƃ������Ƃł��ˁB���ʂƂ��ẮA��͂�SACD�ɔ�ׂ�A���̑@�ׂ���P���Ɋւ��Ă͂����炩����Ă���ʂ͂���܂����A���ꂾ���������ɂ́A�܂��ӏ܂̖W���ɂ͂قƂ�ǂȂ�Ȃ��̂ł́A�Ƃ��������ł��ˁB �Ƃ������A���������A���ł�SACD�Ȃǂ��قڐ�ł��Ă��邱�Ƃ����������悤�ɁA�u�I�[�f�B�I�v�Ƃ������̂ɑ��鋻���́A�قƂ�ǂ̐l�������Ă���̂�����ł��傤����A���͂₻��قǂ̂��̂����߂�l�����Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł���B�ƂȂ�A�R�X�p�̌��n������A�l�b�g�z�M���D���ɂȂ�͕̂K�R�Ȃ̂ł��傤�B ������A���ڂ��Ă���̂́A���̘^���́A���̃S�[���E�F�C���x�������E�t�B���ɓ��c���ď��߂Ă��̃Z�b�V�����ɉ���������̂��A�Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�^�����ꂽ�̂�1969�N9��15������17���ɂ����Ăł��B�������ɁA�S�[���E�F�C���Q�����Ă��邷�ׂĂ̘^�������X�g�A�b�v�����y�[�W������܂����A�ނ����c�����̂͂��̔N�̂X���ƂȂ��Ă��܂��ˁB�����āA���X�g�ł��̌�����������ƁA����ȑO�Ƀx�������E�t�B���Ř^�����Ă�����̂͂���܂���B  �����A�X�R�A������ƁA�؊ǂ͂Q�ǕҐ��ł����A�t���[�g�����͂P�̃p�[�g��������܂���B�Ƃ��낪�A���̎ʐ^�ł̓S�[���E�F�C�̘e�ɂ�����l�t���[�g�t�҂����܂��ˁB����ɁA���̌��̗�ł́A�ǂ����N�����l�b�g�̃p�[�g���R�l�ȏ�ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����܂��H �����炭�A���̎����̃J�������́A�u�{�ǁv�ŃR���T�[�g��R�[�f�B���O���s���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���ł͍l�����Ȃ����Ƃł����A�J�������̏ꍇ�̓x�[�g�[���F���ł����y���16�^�A�NJy��͔{�ǁA�Ƃ����̂��ނ̒��ł̃X�^���_�[�h�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ȃX�P�[�����܂ł����A���̉����ł���������`����Ă��܂���B �����A����C���t�����̂ł����A�\���X�g�̒�ʂ��A���̎ʐ^�̒ʂ�ł͂���܂���ł����B�܂�A�q�Ȃ��璮�������ɂ́A�`�F�������A���@�C�I�������^�A�s�A�m�����肩�璮�����ė���̂ł��B���������A�s�A�m�̊W���I�[�P�X�g���̕��ɊJ���Ă���̂��R���T�[�g�ł͂��肦�Ȃ��̂ŁA�~�L�V���O�Œ�ʂ�ς��Ă����̂ł��傤�ˁB Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

����Ȓ��ŁA���́A�C�X���G���̍�ȉƃp�E���E�x�����n�C���́u�����ȑ�Q�ԁv�����̃I�[�P�X�g�������t�����A���o�����ADG�Ƃ������W���[�E���[�x�����烊���[�X����܂����B�w���҂́A2020�N���特�y�ē߂Ă���C�X���G���l�̃��n���E�V���j�ł��B ���́A�ނ��2022�N�ɂ��A������ȉƂ́u�����ȑ�P�ԁv���A��͂�DG���烊���[�X���Ă��܂�����A����́u��Q�e�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��ˁB�������A��������f�W�^���݂̂ł��B�����A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA��������^�����ꂽ�����̃f�[�^���A�ǂ���T���Ă�������܂���B�����̃A���o���́A����Ӗ��v���p�K���_�I�ȈӖ��������Ă���̂ł��傤����A���^�����ꂽ���A�Ƃ����f�[�^�͕K�{���Ǝv���̂ł����B �p�E���E�x�����n�C���́A1879�N�Ƀ~�����w���Ő��܂�܂����B���̎��́A�h�C�c�l�Ƃ��ăp�E���E�t�����P���u���K�[�Ƃ������O�������̂������ł��B�ނ�1933�N�Ƀp���X�`�i�ɈڏZ���A���̎��ɍ��̖��O�𖼏��悤�ɂȂ�܂����B�w�u���C��Łu�x�����n�C���v�Ƃ����̂́A�o�E���N�[�w���ł͂Ȃ��i����́u���[�n�C���v�j�u�����̑��q�v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂������ł��B�h�C�c����̓u���[�m�E�����^�[�ƃn���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V���̃A�V�X�^���g�߁A�w���҂Ƃ��Ċ��܂������A�C�X���G���ł͍�Ȃɐ�O����悤�ɂȂ����悤�ł��ˁB�ނ́A�����ő����̍�ȉƂ���ĂĂ��܂��B �ނ̍�i�͑���ɂ킽���Ă��܂����A�����Ȃ͂Q�Ȃ�������Ă��Ȃ��悤�ł��ˁB�u�P�ԁv��1940�N�A���́u�Q�ԁv��1945�N�ɍ���Ă��܂��B�ނ̍앗�́A���̍��́u���㉹�y�v�Ƃ͖����́A�ÓT�I�ȓ`�����p�����Ă���悤�ł����A�����ɖ����I�ȗv�f���������Ă���A�Ƃ��������ł��傤���B����̌����Ȃł��A�y�͂͌ÓT�I�ȂS�y�͂̌`������Ă��܂����A�ŏ��̊y�͂Ȃǂ͂�������\�i�^�`���ɂȂ��Ă��܂�����ˁB ��P�y�͂́A�`������t���[�g�̃\���ő�P��肪����܂��B����͉��₩�ȃ����f�B�ŁA�ǂ����I���G���^���ȕ��͋C���Y���Ă��܂��B�����Ɍ��y�킪������Ă���ƁA���y�͊����ɂȂ�A������ƗE�܂�����Q��肪�o�ꂵ�܂��B���̂܂܃N���C�}�b�N�X���}����ƁA��U���������ēW�J���ƂȂ�܂��B�����ł́A���NJy��ɂ���ăt�@���t�@�[���������n��A����Ȃ�N���C�}�b�N�X�ƂȂ�܂��B���ꂪ�Â܂�ƍČ����A�����ł̓t���[�g�ƃ\���E���@�C�I�����Ńe�[�}������܂��A�₪�ĂƂĂ��Â��ȃG���f�B���O���}���܂��B ��Q�y�͂̓X�P���c�H�ł��B�قƂ�ǃ����c���Ǝv����悤�ȃ_���X���y�̂悤�ɒ������܂��B���ԕ��̓g���I�ɑ������镔���ŁA�����ȃR���[�����Â��ɋ����n��܂��B ��R�y�͂̓w�u���C���̃��[�h�ɂ��߂��݂����߂��Ă���悤�ɂ���������e�[�}���A���y��őt����܂��B�����ɁA�R�[���A���O����N�����l�b�g�́A��͂�߂����ȃ\���������܂��B�㔼�ɁA�t���[�g�ƃ��@�C�I�����̃\�����A������Ƃ��ݍ���Ȃ��Q�d�t���I���Ă��܂����A����͉����̃��^�t�@�[�Ȃ̂ł��傤���B �I�y�͂́A�����Ȃ�V���b�L���O�ȉ��y�Ŏn�܂�܂����A�₪�ăm���m���̃_���X���y���n�܂�܂��B����͂ǂ�ǂ�オ���čs���āA����ɏI�����}���܂��B ����Ȋ����́A�ƂĂ�������₷���Ȃł����B�I�y�͂Ȃǂ́A������������ۂɂȂ��Ă��܂��قǂ̑u����������܂����ˁB�ł��A�u������ǂ������v�Ƃ����C�ɂ��Ȃ�̂ł����B Album Artwork © Deutsche Grammophone GmbH |

||||||

���̂��̂�����ɉ��A���B

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |