|

|

|

|

![]()

腸内会長。

初期のTELARCの看板アーティストは、ロバート・ショウが音楽監督を務めていた頃のアトランタ交響楽団でした。ショウは合唱指揮者としても有名でしたから、このオーケストラに併設されていた合唱団も起用して、多くの合唱曲を録音していましたね。 彼が1988年に音楽監督を退任した時に、その後継者となったのが、ヨエル・レヴィでした。お酒が好きなんですね(酔える)。彼は2000年までそのポストにありましたが、その間に多くのアルバムを引き続きこのレーベルに録音することになるのです。 ここでは、ヒンデミットのオーケストラ曲が3曲演奏されています。ヒンデミットは多くのジャンルで作品を作っていますが、オーケストラのための作品で人気のあるベスト3とも言える曲が、ここで取り上げられている3曲です。作曲順に「交響曲『画家マティス』」(1934年)、「気高き幻想」(1937年)、「ウェーバーの主題による交響的変容」(1943年)です。 おそらく、この3曲以外の曲で、オーケストラのコンサートで取り上げられたり、録音が行われたりしているものはほとんどないのではないでしょうか。ということで、さるアマチュア・オーケストラでも今年の4月に「画家マティス」を演奏して、この3曲をコンプリート出来ることになっています。 ただ、これらの曲は、純粋にオーケストラだけの曲として作られたものではありません。まず、「画家マティス」は3つの楽章から成る30分ほどの作品ですが、もともとは演奏時間が3時間に及ぶオペラとして計画されていました。それを作っている途中で、あのフルトヴェングラーからの要請があって、そのオペラの中で使われる曲を集めた「交響曲」を作ることになって、出来たものなのです。 そのオペラの方は、本体が全部で7つの「タブロー(絵画)」と呼ばれるセクションに区切られています。そして、その前に「前奏曲」があるのですが、それが交響曲の第1楽章になっています。第2楽章は最後の7つ目のタブローの中で、2つに分かれている「場」をつなぐ「間奏曲」として使われることになる曲です。第3楽章は最も長い楽章ですが、これは演奏時間が40分ほどの6つ目のタブローの中の曲から、いくつかのものを選んで15分ほどにまとめたものです。 次の「気高き幻想」は、バレエのために作られ、やはりそこからのナンバーを何曲か集めたものです。 この2曲は、ヒンデミットのオリジナルですが、「交響的変容」では、テーマはタイトルにもあるように、ロマン派の作曲家ウェーバーのピアノ曲が使われています。ですから、その前の2曲では、いかにも「新即物主義(ノイエ・ザッハリヒカイト)」といった感じの、とんでもない転調を繰りかえすようなテーマではなく、もっとキャッチーなものになっています。とは言っても、それはある意味かなりグロティスクに「変容」されていますけどね。でも、最後の楽章の「行進曲」は、とても軽やかなリズムと相まって初めて聴いた人でも虜になるほどの音楽ですので、とても盛り上がるのではないでしょうか。 いずれの曲も、オーケストレーションがとても華やかで、特に金管楽器の響きの美しさには引き込まれることでしょう。このレヴィの演奏の最大の魅力は、その金管セクションの素晴らしさです。それこそ、ピアニシモからフォルティシモまで、とても磨き抜かれた音色とハーモニーで、極上のサウンドを提供しています。 さらに、ヒンデミットという人は自身でも多くの楽器が演奏出来て、それぞれの楽器のためのソナタなども作っているようですが、オーケストラの中でもそれぞれの楽器のプレーヤーが喜ぶようなソロをたくさん用意してくれています。個人的には、ここのいずれの曲でも、フルートやピッコロのソロがとても目立つように作られているのがうれしいですね。 Album Artwork © Concord Music Group, Inc. |

||||||

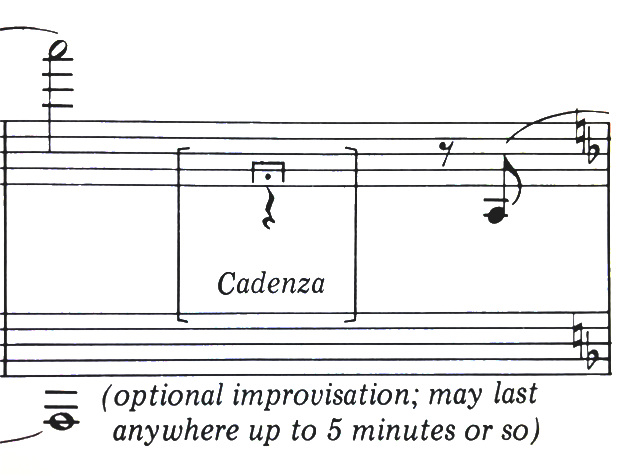

これまでは、NAXOSから、スカルラッティのピアノソナタの全曲(500曲以上!)録音プロジェクトの一環として1枚アルバムを出していましたが、このLINNからのアルバムが2枚目となります。いや、「2枚」といっても、リリースはデジタルのみで、もはやCDとしての発売はありませんけどね。 なんでも、このアルバムは、彼が在籍しているロンドン王立音楽院の創立200年記念のシリーズの一環のようですね。余談ですが、この音楽院の卒業生の中には、あのエルトン・ジョンもいるのだそうです。彼は「天才」だったようで、11歳の時にここへの入学を許されたのだとか。 もうすっかりピアニストのレパートリーとして「古典」となった感のあるジェフスキの「不屈の民変奏曲」ですが、その人気の理由は、なんと言ってもキャッチーなテーマにあるのではないでしょうか。もともとはチリの革命歌だったのですが、ニ短調のそのテーマの前半は、イ短調に直すと「ミ、ラ、ラ、ド」と、4度上昇の次に3度上昇が続くというテーマで出来ています。これは、ワーグナーが作った「ニーベルンクの指環」の中に頻繁に出てくる「ジークフリートのモティーフ」と同じ音程の積み重ねになっています。そのモティーフは、どんな時にでもはっきりわかるシンプルさがありますから、すぐに親しみを持つことができますね。 そして、その後に続くのが、やはりイ短調(ハ長調)だと「Dm7→G7→C→F→Bm→E7→Am」という、クリシェそのもの、例えば大昔の韓国ドラマ、「冬のソナタ」の主題歌などでも使われているコード進行です。 これは、そこまで親しみやすいテーマを使った変奏曲なのですが、それぞれの変奏はとても難しく作られていて、まさに「現代音楽」そのものになっています。テクニックも、おそらくかなり高度なスキルが要求されるでしょうね。 ところが、今回のイヴァノフの演奏では、そのような「難解さ」がほとんど感じられませんでした。最初のテーマからして、何の思い入れもないようなシンプルな表現で、きっちりそのメロディを提示しています。そして変奏に進んで、いくら難しいパッセージが押し寄せてきても、そこには常にクールな配慮があるものですから、その中に仕掛けられたテーマが、しっかり浮かび上がってくるのですね。これは、なかなか気持ちの良いものでした。 そして、この36個の変奏が全部終わると、こんな指示が待っています。  ここでは、彼はかなり弾けた演奏を披露してくれていましたね。ちょっと面白かったのが、ピアノの打鍵の音だけを出す、という技法です。たぶん、弦に指を触れて振動を抑えたところに鍵盤をたたいていたのでしょう。そして、それが時にはリズミカルに行進しているように聴こえる個所もありました。それも軍靴で。彼の故郷のブルガリアは、黒海をはさんでウクライナにつながっていますから、そこには何かしらのメッセージが込められていたのかもしれませんね。 Album Artwork © Outhere |

||||||

今回のアルバムは、1997年5月16日に、ドイツのシュパイヤー大聖堂で行われたコンサートを、SWRが録音したライブ盤です。おそらく、これが初出なのでしょう。 演奏されているのは、プレートルの十八番だったフォーレの「レクイエム」と、プーランクの「グローリア」です。演奏はSWR放送交響楽団、それに、フランス人のソリストと、SWRヴォーカルアンサンブルと、シュットゥットガルトのヴュルテンベルク州立歌劇場合唱団が加わっています。つまり、オーケストラと合唱はドイツの団体です。 フォーレの「レクイエム」は、もちろん大オーケストラのための第3稿(1900年稿)です。参考までに、これはもう、プレートルの先輩たちがこぞって録音していましたから、ある意味「定番」と言えるバージョンですね。というか、最近では、あれほど騒がれていた「第2稿(1893年稿)」による演奏は、ほとんどなくなってしまったような気がするのですが、どうなのでしょうね。 まずは、最初のアコードが響き渡った時の残響の豊かさに、驚かされます。とは言っても、その残響はあくまで音楽のグレードを上げるためだけに貢献しているようで、決して演奏の邪魔にはなっていないあたりが、とても共感が持てるサウンドです。 そして、合唱が入ってくると、それはもう、聴いた瞬間にそのかなりのレベルの高さがまざまざと感じ取られるものでした。そのハーモニーは完璧ですし、音色もとてもまとまりがあります。これは2つの合唱団が合体しているようですが、その母体がSWRヴォーカルアンサンブルですから、これぐらいのレベルになったのは納得です。 さらに、いつもこの場所を聴くとがっかりしてしまうテナーのパートソロが始まると、これも、なかなか聴くことが出来ないレベルのものであることが痛感されます。この合唱団の底力を見せつけられた思いですね。 そんな合唱を、プレートルはとことん操って、なんとも表現力の豊かな音楽を作り上げていました。テンポはかなり遅めなのですが、そのなかでたっぷりと合唱を歌わせ、さらには、聴こえるか聴こえないか、というほどのピアニシモも存分につかいつつ、なんとも華麗な上にその中に引き込まれるような音楽が眼前に広がります。まさに至福のひと時ですね。 バリトンのソロも、とても豊かな表情をもって、その音楽に花を添えています。 ところが、とんでもないところに落とし穴が待っていました。「Pie Jesu」でのソプラノ・ソロが、とんでもない「音痴」でした。まあ、ライブということで緊張したのかもしれませんが、オーケストラのピッチと全く合っていないピッチで歌い続けているのですね。それは、おぞましい体験でした。 でも、それ以外は、本当に素晴らしい演奏でした。やはり、合唱がちゃんとしているというのが、最大の勝因でしょう。例えば、この曲のベストに上げられることも多いクリュイタンスの録音での合唱などは、本当にひどいものでしたからね。今では、ドイツの合唱団でも、フランス人以上のフォーレを演奏できるようになっているのですね。いや、ドイツだからこそ、まずはきっちりとしたピッチなどをおろそかにすることはないのでしょう。 2曲目は、フォーレの半世紀後に生まれたプーランクの「グローリア」です。こちらは、「レクイエム」のような湿っぽさはない、とことん明るく、おめでたい音楽です。まさにフランスの「エスプリ」をそのまま音楽にしたような、聴いていてストレートにハッピーになれる音楽を、やはりドイツの演奏家たちは真面目に羽目を外して楽しんでいたようですね。 こちらでも同じソプラノがソロを歌っていますが、その時だけは耳をふさいでいましょうね。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

ですから、ほとんど名前を知らなかったヴォルフガング・リュプザムという人がつい最近(2025年リリース)、バッハのフルートのための作品を、彼自身が別の楽器に編曲して演奏しても、別に珍しいことだとは思いませんでした。 ただ、その「別の楽器」が、「リュート・ハープシコード」という楽器だったのには、ちょっと興味がわいたので、聴いてみることにしました。 この楽器の名前は、ドイツでは「ラウテンヴェルク」と呼ばれていますが印刷機ではありません(それは「グーテンベルク」)。これは、「リュート・チェンバロ」と呼ばれることもあり、その名の通り、外見はチェンバロそのものなのですが、そこにリュート用の弦が張られていて、全く別の音色が聴こえるようになっています。バッハは実際にはこの楽器のために作った曲がいくつかありますが、その楽器はもはや現存していないために、1990年代あたりからそれを復元した楽器が作られるようになります。 リュプザムも、そんな「新しい」楽器を使って録音した一人です。彼の楽器は、キース・ヘルという人が2016年に作った5台目の楽器なのだそうです。おそらく、彼はこの楽器がすっかり気に入ったのでしょう、それからはこの楽器を使って大量のバッハのアルバムを録音するようになっていました。その最新の成果が、今回のアルバムなのですね。  彼は、作曲家としても活躍しているそうで、今回のフルートのための作品のリュート・ハープシコードへの編曲は、全部彼自身で行っています。 1曲目は、フルート・ソロのための「パルティータ」です。もちろん、オリジナルは単旋律なのですが、ここではリュプザムは、左手用の声部を新たに作って、それを加えて演奏していました。聴き慣れたフルートのメロディと一緒に聴こえて来るその低音は、まるでバッハその人が作ったかのようなフレーズで出来ていますから、なんとも不思議な思いに駆られてしまいます。 ゆったりとした楽章などは、もう隅々まで知っていると思っていたのですが、始まったあたりではそれがどんなメロディだったのか分からないほど、その編曲は手が込んでいるようでした。改めて、この曲が持っているポテンシャルの高さに、驚いているところです。 そして、その後にはホ短調のソナタとホ長調のソナタが続きます。そうすると、なんだか、その演奏がとても拙いような感じに聴こえてきました。普通にフルートと低音楽器などで演奏されるときには、何をおいてもきちんとしたテンポ感が保たれているものなのですが、ここではそれが全くないのですね。はっきり言って「いい加減」にしか聴こえないのですよ。フーガなどは、右手と左手とで、全く別なテンポで演奏しているように聴こえて来るのですからね。 実際、録音の時点では彼は80歳ぐらいになっていたはずですから、これはそのような「老い」がもたらしたものなのでしょうか。 気になったので、10年ほど前に同じ楽器でBRILLIANTに録音されていた「平均律」を聴いてみたら、やはり盛大に「いい加減」なところが見受けられましたね。もう少しさかのぼっても、やはりなにかゴツゴツしているテイストが、かなり気持ち悪く感じられました。おそらく、彼はそういう音楽を目指していたのでしょうね。なかなかの「大人物」なのだな、と思います。 Album Artwork © Counterpoint Records |

||||||

とりあえず、知らないフルーティストだったら一応聴いてみよう、というスタンスですし、ここでは1曲だけ「現代曲」ではなく、かなりベタな曲である、シャミナードの「コンチェルティーノ」が入っていたので、聴くことにしました。このアルバムでは、すべて女性の作曲家が作ったものが演奏されています。 この「コンチェルティーノ」は、フルーティストであれば必ず習う曲ですし、実際に演奏したこともありますが、個人的には、まだレッスンを受け始めたばかりの頃に、ベルリン・フィルを退団したばかりのゴールウェイが市内でコンサートを行うということで、それを聴きに行ったのが最初の体験でした。もちろん、ゴールウェイの演奏は素晴らしかったのですが、この曲が始まった時に、なんだかどこかで聴いたことがあるような気がしてしまいました。その時は分からなかったのですが、しばらくしたら、それは團伊玖磨が作った「ぞうさん ぞうさん おなはがながいのね」で始まる童謡の「おはながながい」の部分と全く同じメロディだったことに気づきました。 もちろん、この曲は1902年に作られていますから、まだ團伊玖磨は生まれておらず、パクったのは彼の方です。 最初に演奏されていたのが、この「コンチェルティーノ」でした。録音は、とてもナチュラルな感じで聴こえて来るものでした。彼女の音自体もかなりナチュラルで、低音から高音までむらなく響いています。そして、かなり技巧的なパッセージも頻出する曲ですが、テクニカルな面での問題は全くありません。というか、例えばランパルのように、難しいパッセージをいかにも大変なことをやっているのだぞ、といった感じで見せびらかす、ということは全くなく、あくまで楽譜に忠実に演奏していたら、それだけでいとも華麗なものが出来上がったわ、みたいなクールさがあるんですね。なかなかのフルーティストなのでは、と思いました。 それ以外の曲は、全く聴いたことのないものばかりでした。それらを作った人たちは、シャミナードよりも半世紀以上後に生まれた、いわゆる「現代音楽」という範疇に入っています。 まずは、こちらは有名なソフィア・グバイドゥーリナ。昨年お亡くなりになった方ですね。この「森の音」という曲では、まずピアノから始まるのですが、その高音がかなりノイジーに聴こえます。もしかしたらピリペアを施していたのかもしれませんね。フルートのパートは、鳥の声を用いた、この人の作品としては聴きやすいものでした。 次は、1937年に生まれたキャサリン・フーヴァーの「中世組曲」という、小さな5つの曲が集まったもの。プレーン・チャントをモティーフにしたような、静かな曲が殆どですが、最後はリズミカルなダンスになります。 そして、1938年生まれのバルバラ・ニェヴィアドムスカが作った「ノン・アストランド」という曲です。1曲目は神秘的、2曲目は忙しい音楽で始まって、静かに終わります。 その次のイルゼ・フロム=ミヒャエルスという人は1888年生まれと、ちょっと「現代」とは言えませんし、ここでの曲がピアノのソロというのも、意味不明です。8曲の小さな曲ですが、いずれもシューマンを思い起こされるような、ロマンティックな曲ばかりです。 最後の1922年生まれのジャニーヌ・リュエフという人の「ディプティック」という曲は、イベールを思わせる難曲で、派手なエンディングが待っています。 CD Artwork © Bayer Records |

||||||

以前からの「フィジカル離れ」はますます進行し、今年購入したCDは1枚しかありませんでした。それは、クラシックのアルバムではないので、単にクラシックのサブスクでは聴けなかった、と言うだけですけどね。 それにしても、そもそものCDのリリースが大幅に減少しているのは間違いありません。というか、贔屓にしていた「2L」というノルウェーのレーベルからは、ついに今年はニュー・リリースが1枚もなかったのには、危機感も抱きます。ここからリリースされていたBD-Aは、もう聴くことが出来ないのでしょうか。 それと、今年は思いのほか、新譜以外のものを取り上げていたような気がします。昔の名盤を丁寧にデジタル・コンテンツとして配信している流れは、歓迎できます。 今年のランキングのジャンルは、去年と同じでした。 第1位:合唱(今年62/昨年43)↑なんか、上位の3ジャンルが殆ど、という状況になってますね。まあ、個人的に深くかかわっているものですから、それは必然なのでしょう。来年は、努めて他ジャンルのものを取り上げたいものです。 では、各ジャンル内の評価です。 ■合唱部門 世の中にはたくさんの合唱団がありますが、昔聴いてがっかりした合唱団をしばらく経って聴いたら見違えるように素晴らしくなっていた、というのが、ケンブリッジ・セント・ジョンズ・カレッジ合唱団でした。このアルバムが最も印象深いものでした。 ■オーケストラ部門 今年も、新しく登場したたくさんの指揮者のアルバムを聴きました。その中で最も印象に残ったのが、カリーナ・カネラキスです。彼女が指揮をしたバルトークには、とても新鮮な味がありました。 ■フルート部門 ジャン・ボーディモンというフルーティストの経歴がとても気になりました。難病を克服して、世界中で活躍している姿は、感動的です。 ■現代音楽部門 これを「現代音楽」と言っていいのかは分かりませんが、カニササレアヤコの「阿A 吽UN」にはぶっ飛びました。というか、もはや「現代音楽」というものの存在意義すら危うくなっているような気がします。 ■オペラ部門 大昔、断片的に聴いていたカラヤン指揮の「こうもり」が復刻されていますが、その中の「ガラ・パフォーマンス」をきちんと聴けたのがうれしかったです。それと、オーケストラ部門でも登場したカネラキスの「青ひげ」も、楽しめました。 ということで、今年の「大賞」は、カネラキスが指揮をしたバルトークです。 |

||||||

ベートーヴェンもマーラーも、オーケストラ曲だけではなく、歌曲や合唱曲もたくさん作っていますから、それらを一緒に演奏させるのは、いたって当たり前のことでした。そして、ラフマニノフも、ピアノ曲ばかり作っていたのではなく、やはり歌曲や合唱曲(「晩祷」など)も作っていましたから。 この「合唱交響曲『鐘』」は、名前を聞いたことはありましたが、実際に聴いたことはありませんでした。それが、やはり名前は頻繁に聞いていてもまだ実際に聴いたことがなかった「シンフォニック・ダンス」とカップリングされている新しい録音が目についたので、聴いてみることにしました。 まずは演奏順に「鐘」から。こちらは、アメリカの作家エドガー・アラン・ポー(推理小説が有名)の英語の詩を、ロシアの詩人コンスタンティン・バリモントという人が自由にロシア語に直したものがテキストになっています。「交響曲」らしく、「銀のそりの鐘」、「まろやかな結婚式の鐘」、「やかましい目覚まし時計の鐘」、「お葬式の鉄の鐘」というタイトルの4つの楽章から出来ています。 「そりの鐘」は、なんだかクリスマスのような浮き浮きした曲でした。偶然でしょうが、「モミの木まなかに」というクリスマス・キャロルとそっくりのメロディが頻繁に聴こえますから、クリスマスを連想してしまいます。 「結婚式の鐘」は、おめでたい結婚式、というよりは、荘厳な結婚式、と言った感じの曲になっていました。この中では、有名なグレゴリオ聖歌の「Dies irae」のメロディが登場します。 「目覚まし時計」は、忙しい曲です。 そして「お葬式の鐘」では、コールアングレで演奏されるしっとりとしたメロディが、とても不気味な雰囲気を醸し出しています。ここでも「Dies irae」のメロディが聴こえてきますが、そこでは合唱がまるでオルフの「カルミナ・ブラーナ」みたいな感じの音楽を歌っています。 その合唱なのですが、クレジットでは「ロンドン・フィル合唱団」という大人の団体の名前になっていますし、楽譜の指定もそうなのですが、なぜか女声のパートが児童合唱のように聴こえてきました。 ソリストたちは全てスラブ圏の人たちで、ロシア語の発音でポーのイメージを完全に払拭しているようでした。 「シンフォニック・ダンス」の方は、3つの楽章がそれぞれに個性的なリズムで、楽しめます。さらに、管楽器のソロやアンサンブルが頻繁に出てくるので、とても親近感があります。最初の楽章だけにはアルト・サックスも登場します。ここでの演奏は、最初聴いた時には何の楽器かわからなかったほど、ビブラートを抑制していたので、サックスだとは分かりませんでした。おそらく、そのためでしょうか、アンサンブルにとても溶け込んでいました。この楽器、ちょっと油断するととんでもないビブラートで音楽全体を台無しにしてしまうことがありますが、これだったら何の問題もありません。というか、そもそもこの楽器は大嫌いですから。 イケイケの曲が終わるいなや、盛大な拍手が沸き上がっていたのが、ライブ感を堪能させてくれました。 CD Artwork © London Philharmonic Orchestra Ltd |

||||||

フルスコア  CD ただ、ラッター自身は、精力的に作曲活動は行っていて、それらは、このチームだけではなく、多くの合唱団によって歌われ、録音もされています。 とは言っても、なんせラッターはすでに80歳を超えたお年になっていますから、最近はその活動があまり聞かれなくなっていました。そんな時に、なんと、ほぼ10年ぶりの、自作自演のアルバムがリリースされました。タイトルは「詩人の庭の中で」というものですが、それはここで演奏されている曲のタイトルではありません。ここでは、最近作られた曲が取り上げられているのですが、それらは、以前の作品のように、先に曲が出来ていて、テキストはそれに合ったものを探す、というのではなく、先に気に入ったテキストがあり、音楽はそれに合わせて作られているのだそうです。「詞先(しせん)」ですね。そういう意味が込められている、アルバム・タイトルだったのです。 最初の曲は、メゾ・ソプラノとバリトンのソロも加わって、オーケストラをバックに歌うという、大規模な作品「I'll Make Me a World」です。ここでのテキストは、1938年に亡くなったカリブ人を祖先に持つアメリカの詩人であり、人権活動家でもあった、ジェイムズ・ウェルドン・ジョンソンが作ったものです。それは、旧約聖書の「創世記」をモティーフにしたもので、まずは「神」がこの世を作る、というところから始まるのですが、それは聖書のような堅苦しいものではなく、もっとハッピーなもの、いろいろ作っていたものの、「神」はもう寂しくてしょうがなくなったので、「人間」を作った、というのですからね。 ですから、それに付けられた音楽も、とことんハッピーなものでした。ここでラッターが行ったのは、テキストを書いたジョンソンが日常的に聴いていたであろう1920年代ごろのアメリカの音楽、ブルース、ゴスペル、ジャズ、ブロードウェイのミュージカルなどを、惜しげもなく使うことでした。 ですから、曲はまずミュージカルのような華やかさで始まります。そして、「神」の言葉はバリトンのソロによって歌われます。物語を進めるのはメゾ・ソプラノのソロと合唱ですが、スウィングのリズムに乗ってブルーノートがらみのメロディを歌うのは、まさにジャズそのものです。そして最後などはディキシーランド・ジャズの伴奏の中、まさにノリノリのゴスペルの合唱で盛り上がります。そのバックをロイヤル・フィルが演奏しているのですから、ちょっとすごいですね。 次の「London Town」というのは、同じ編成に児童合唱が加わっていて、6つの小さな曲が演奏されます。児童合唱のかわいらしさが聴きどころでしょう。 次も小さな曲の集まった「Dancing Tree」ですが、ここではケンブリッジ・シンガーズにハープが加わった編成です。いずれも民謡のようなシンプルなメロディで楽しい曲ばかりです。 残りの曲も、いかにもラッターらしいキャッチーな曲でした。 この合唱団は、もしかしたらかなり高齢のメンバーになってしまったのでしょうか。なにか、とても目立つ張り切った個人の声が聴こえたりしてきます。 CD Artwork © Collegium Records |

||||||

そして、今回のヤノフスキもそんな一人です。彼の場合は、その中でも4部作「ニーベルンクの指環」だけは2回も全曲録音しているというのですから、かなりすごいことなのではないでしょうか。その甲斐あってか、最近ではバイロイトデビューという快挙も成し遂げましたし。 しかも、1回目の「指環」は、これがこの曲の世界初のデジタル録音だというのですから、それはもはやヤノフスキ自身にしかなしえなかったことになりますね。そこでは、ドレスデン・シュターツカペレを指揮して、1980年から1983年までの間に教会でのセッション録音で完成させています。この時期は、確かにデジタル録音は行われていましたが、まだCDは出来ていませんでしたね。そして、その録音はDEUTSCHE SCHALLPLATTENによって行われたのですが、デジタル録音の機材はすでに多くのデジタル録音のアルバムを作っていた日本のDENONが提供していましたね。ですから、国内盤アルバムもDENONレーベル(日本コロムビア)からも1984年までにリリースされていました。 そして、それから30年以上経って、ヤノフスキはこの「指環」を含む10曲のオペラの録音をPENTATONEレーベルに集中的に行いました。それは、2010年から2015年にかけてベルリンのフィルハーモニーで行われたコンサート形式の演奏を、ライブ録音したものでした。そして、それらはすべてマルチトラック対応のハイブリッドSACDとしてリリースされたのです。つまり、それは「サラウンド」で録音された、初めての「指環」だったのではないでしょうか。またもやヤノフスキはエポックメイキングなことをやっていたのでした。 とは言っても、今となってはこのレーベルはSACDから撤退してしまったようで、もはやSACD「など」を出しているのはBISレーベルのみになってしまいました。少なくともフィジカル面ではもはや「サラウンド」は完全に見捨てられてしまったのです。 今回のアルバムは、2016年に、そのオペラの録音の中からピックアップされたものが、2枚組のSACDとしてリリースされていました。それが配信モードになった時には、フィジカルのジャケットにあったSACDのロゴ(↓)は消えていましたね。  ただ、逆にピアニシモのしっとりとした場面では、なにか物足りないものが感じられてしまいます。 その端的な例が、おそらくオペラを録っている時に「ついでに」録音されたであろう「ジークフリート牧歌」です。これは、もちろんオペラの「ジークフリート」の中で演奏される曲ではありませんからね。たぶん、弦楽器の人数も少なめになっているのでしょう。なんとも弱々しい音で始まるのですが、しばらく経ってフルートやオーボエのソロが出てくると、それが殆ど聴き取れないほどのレベルになっていました。もしかしたら、これは、サラウンド用の録音からのミキシングで、なにかのミスがあったのかもしれません。以前、このレーベルのオペラのSACDで、ソリストの声だけがとても低レベルになっているものにさんざんお目にかかりましたからね。 それと、ローエングリンの第3幕の前奏曲は、全曲盤では最後はそのまま「結婚行進曲」につながるのですが、ここではわざわざ別のエンディングで演奏していましたね。これも「ついでに」録っていたのでしょう。 こうして、オーケストラ曲だけ聴いてみると、ヤノフスキはその「ローエングリン」のようなイケイケの音楽は、とても華やかに演出しているのですが、「トリスタン」の前奏曲などは「なんだこれ?」と思ってしまうほどスカスカな音楽でした。 Album Artwork © Pentatone Music BV |

||||||

しかし、その曲の新しい録音が2023年に行われ、それが2024年にリリースされた時には、彼の名前は、冒頭に掲げた、ポーランド人としての表記に変わっていました。これは、単に指揮者がロシア人からオーストリア人に変わっていたということ以上に、大きな意味を持っています。 作曲家のコズウォフスキは、1757年と言いますから、あのモーツァルトが生まれた1年後に当時のポーランド・リトアニア共和国の首都ワルシャワで生まれました。そこで、基礎的な音楽教育を受け、さる公爵家の音楽教師となっていましたが、その頃にはポーランド・リトアニア共和国は事実上の帝政ロシアの属国となっていたので、彼は1786年、27歳の時にサンクトペテルブルクに移住します。 そこで彼は、まずロシア軍に入隊しますが、やがて音楽の才能を認められて、宮廷音楽家となるのです。 彼がこの曲を作ったのは、1795年のハプスブルク帝国、プロイセン王国、ロシア帝国による第三次ポーランド分割によって事実上ポーランドという国が消滅し、「最後の国王」となってしまったスタニスワフ2世から、自らの葬儀のための「レクイエム」の作曲を依頼されたからです。元国王は1798年の2月に亡くなりましたが、それ以前に曲は完成していたのでしょう、その2週間後の葬儀には演奏されていたのでした。 つまり、この曲は、スタニスワフ2世のためのものであると同時に、ポーランドという国家への「レクイエム」という意味も持っていたのです。 しかし、事態はそれだけでは済みませんでした。それから27年後の1825年には、ロシア皇帝アレクサンドル1世の葬儀でもこの曲が演奏されることになったのです。そしてそれに際して、コズウォフスキは、純粋なローマ・カトリックの典礼のために作られたこの曲に大幅に手を入れて、ロシア風の典礼の味付けを施したのですね。具体的には、オーケストレーションを分厚くし、最後には「Marche Funèbre」と「Salve Regina」の2つの楽章を付け加えたのです。 そして、それが印刷された「初版」となっています。冒頭のMELODYA盤は、まさにこの楽譜を使って録音されていたのですね。ですから、作曲家の名前も、ロシア語表記となっていたのでした。 そして、今回の録音です。シンガポール交響楽団では、おそらくスタッフがこの録音を聴いたのでしょう、2018年にこれを演奏するという企画がスタートしていたようです。しかし、演奏が予定されていたのはコロナ禍の真っ最中で、しかもこの中で指揮者がコロナでお亡くなりになってしまったために、実現できませんでした。 そして、次にハンス・グラーフが指揮をすることになった時には、初演の際の資料などもきちんと調べて、改訂稿ではなく、初稿の形で演奏するための楽譜が、グラーフの手によって作られました。 それによって、この曲の姿はガラリと変わりました。以前MELODYA盤を聴いた時には、「『西欧』の曲を、無理やり『ロシア』風に捻じ曲げた恣意さえ感じられる」と書いていましたが、ここにはもはや「ロシア」の影は全く見出せません。そこにあるのは、まさにドイツ・オーストリアの「古典音楽」そのもの姿でした。何よりも、初演の7年前に作られていたモーツァルトの「レクイエム」と共通した部分が数多く見られます。オーケストラからはフルートが削除され、暗めの音色が演出されていますし、なんと言ってもモーツァルトの周辺の音楽家が好んで使っていたフレーズが頻繁に現れるのには、心が和みます。 演奏も、とても素晴らしいものでした。合唱も、ロシアの合唱団のようなヘビーさなど微塵もなく、繊細そのものでしたし。そう、これは、紛れもなく、「クラシック音楽」の王道を行く作品だったのです。 CD Artwork © Pentatone Music BV |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |