幸せの時間:

サーバーPCの

ブラッシュアップ

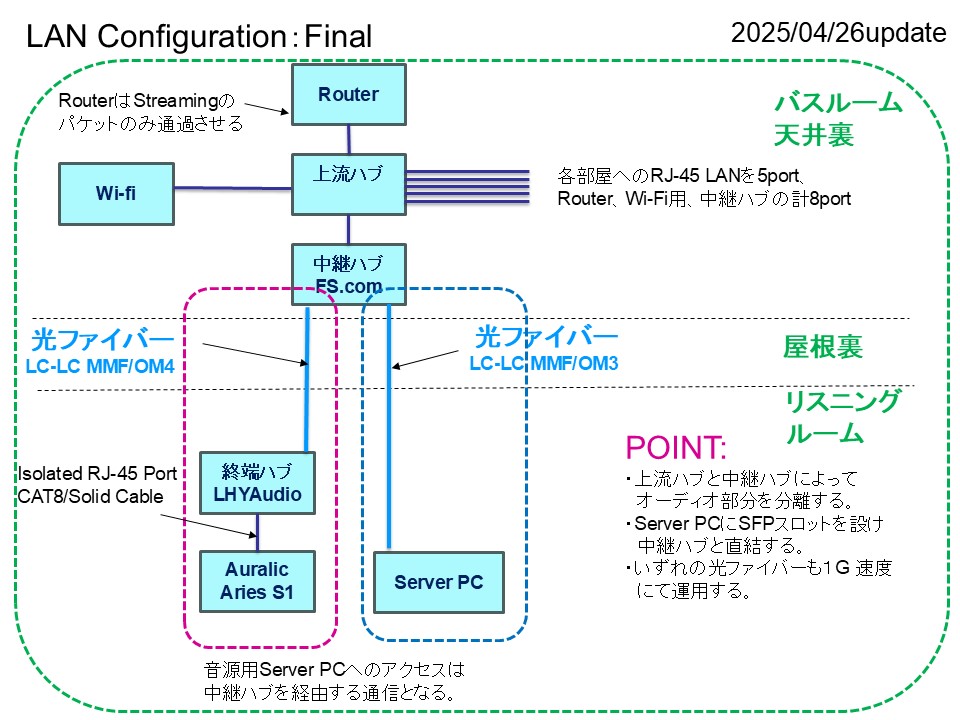

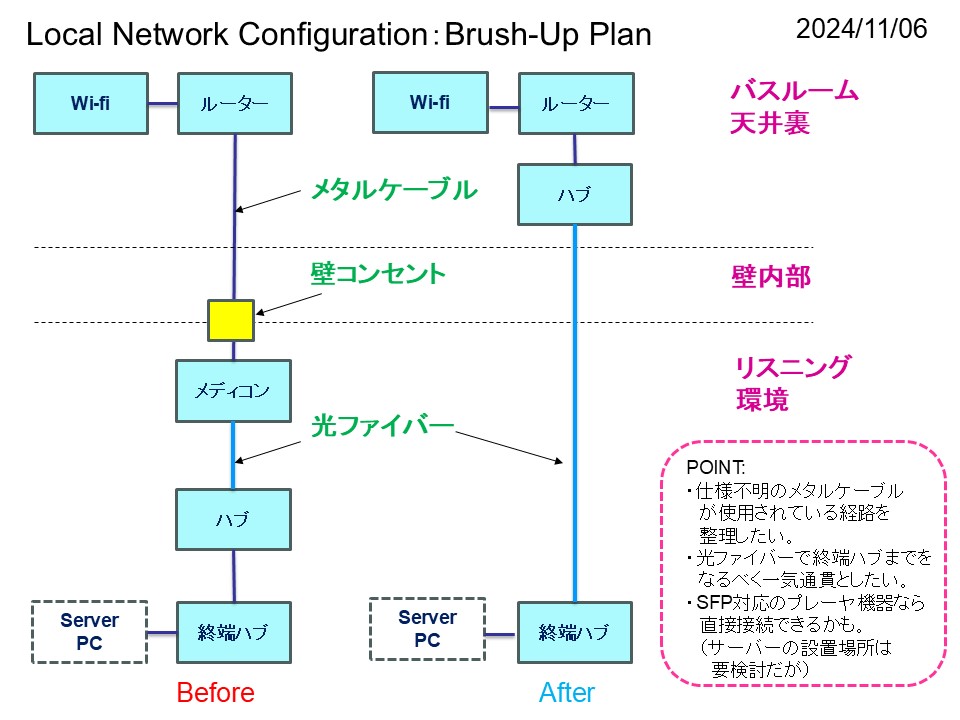

の続きとしてLAN構成ももうちょっとだけ変えてみた。今までは上流ハブにWiFiアクセスポイントと他の部屋のRJ-45ケーブルを接続していたのだが、ここを分離し「上流ハブ2」を入れるようにして、オーディオ機器に係わる接続は「上流ハブ1」で独立させる(iPAD等からコントロールの際は上流ハブ1経由となるが)。スタート時点のプランをベースに半年程度試行錯誤してきたが、これで最終的な構成に至った。コンセプト自体は貫いてきたと思うが、当初計画と比すれば全体は若干複雑となってしまったかもしれない。

このLAN周りに関しいろいろとやってはみた限りにおいて、ひとつひとつファクターのインパクトがどの程度なのか率直に云って明確に語ることはできそうにない。ただ総合的な結果として精神衛生上の達成感を除いても、何となくという以上には良い感じにはなってくれた(天井裏に光ファイバーを敷設できたことがやはり大きい)と思う。

(左)LAN構成ファイナル、(右)宅内配線ブラッシュアップスタート時の

プラン

:

裏方ではあるが光ファイバー化に際して忘れてはいけない存在:(終端ハブと上流ハブ)

これはネットワーク環境のみならずストリーミングプロセッサーであるAuralic Aries S1の存在が大きく影響しているかもしれないと推察するのだが、現状において音楽が落ち着いていて自然な感じに近づいたと云えば良いのだろうか。所謂デジタル臭というものは全く感じない(皆無とまでは言い切れないかも、だが)。濁りや曇り、ささくれた感じが無く、低域の質感と力感は明らかに従来の音を超えて来たと思う。従ってどのような音源、音楽を聴いても楽しく幸せの時間を過ごせる。

「究極のデジタルトランスポート」を求めつつ、スピーカーやケーブル、電源(EMC対策)にも妥協しないようにしてひとつひとつの準備を整えてきた。多分ここで一番大事なのは音の出口となる4wayスピーカーの熟成だと思うのだが、そこも諦めず粘り強く自分にとって気になる点を少しでも解消するよう調整を繰り返した。しばらく前からこの熟成過程もひと段落と思える状態になってきていたことも現状の音に至る要因のひとつと考えて良いだろう。

やっとここに至って、送り出しの主役となるデジタルトランスポートとネットワーク環境という役者が揃い、準備が整ってきていた4wayマルチアンプシステムによる檜舞台の上に立つことによって、ずっとずっと望んできたような音楽を奏でてくれることになったものと思う。

4wayのスピーカー構成に於いて、ベリ三兄弟におけるミッドハイユニット(Bliesma M74B)をSONY SUP-T11に切り替えても僅かにそれぞれのユニットの個性は残るけれど音楽としてはほとんど同じレベルに鳴ってくれる。敢えて云えばクラシック系はやはりベリ三兄弟、SUP-T11はボーカルやジャズ系と相性が良いかなと思うけれど。

Aries S1とMutec Mc3+USBのコンビ&ベリ三兄弟:(我が家では最強?となった)

また、若干ロートルとなりつつあったサーバーPCも少し手を入れたお陰なのか、ライブラリ音源(主体はCDリッピング、ハイレゾダウンロード音源等)も遜色無く聴かせてくれる。

さて、これはこの半世紀余り訪ね歩いてきた先にある我がオーディオの道の果てるところなのだろうか? 思わずそうかも、、、という気にもなる。しかしながら、出来得ることは全てやった、とはとても云えないし、掛けたコストも世のオーディオファイルエンスージアストに比せば多寡が知れている。それでなお、ここで聴ける音楽を素直に楽しめる。それは多分自分なりに調教してきた現状のシステムが音として応えてくれているのかもしれない、そのようにも思う。

音楽的なセンスもクラシック音楽の素養も無く、ましてやオーディオに関わる電気工学の技術的な知見もほとんど無い。ただ己の感性に従い、足掻き続けてきた。けれど、多くの達人達の良き音を聴かせて頂いたことがひとつの糧になり、その経験値がここに生きていることは間違いない。今ここに至ってみて改めて判ることは、今までの自分の音がどんなに「酷かった」か、ということ。

ただ、僅かな救いはその酷い音が自分で分かっていた、という事かもしれない。だから足掻き続けた。改善しなければいけないことがあるのは判った。ただ、それをどの様にアプローチして是正すれば良いのか、その道筋が掴めてはいなかった。良い音を聴いて感動することが出来ても、自分でそれを創りあげることは容易ではない。

人様の真似をするだけでは自分の望む音は作れない。世の情報を鵜呑みにしていては音の良否の判断には至らない。自分なりの経験値のみならず信念や哲学も必要となるだろう。

部屋という環境的ハンディが厳然としてある以上、究極の音に至ったなどとはとても云えない。競うことでも較べることでもないが、絶対値として見ればやはり自分のオーディオの音など大したレベルではない、と思う。だが、重要なことは自分がどんな音源を聴いても、心底その音楽を楽しめる、ということなんだろう。これは単に自己満足ということとは違うと考える。あるところまでの水準はクリアーしていることは不可欠だし、少なくとも音の欠点となるものについてはきちんと手当されていなければならない。敢えて云えば妥協を排したしたものでなければならない。

溢れるほどの、聴き切れないほどの素敵な音楽を今ストリーミングによって手に出来る。そういう良い時代の恩恵を感じつつ、幸せの時間を過ごす。扉を叩き続けた。やっと扉が開いた。この先には何が待っているのか、そして更に何を望むのか?

|