サーバーPCのブラッシュアップ:

宅内配線の光ファイバー化やAuralic Aries S1の導入など「ストリーミングで音楽聴く」ための環境整備を行ってきて、気分的な安心感のみならず一応の成果が音の面でも出てくれているので少々嬉しい。さて、こうなると、、、次は? となるのがいつもの当方のパターンかもしれないが、改めて目をつけたのは音源ライブラリ用のサーバーPCである。

当方のサーバーPCはもう随分と前に設えたもので、当時の目的はVoyageMPDによるPCでの音楽再生用であったが、その再生音を

向上させる

ためにStreacomのPCケース(fanレス)を調達した上でいろいろなノイズ対策を行いつつ

組み上げた

もの。現在ではSymphonic-MPD IIでの再生用フロントエンド(バックエンドはラズパイ4)と音源ライブラリのサーバー(SMBならびにUPnP)を兼ねている。OSはArch Linuxで起動用、音源ライブラリ用の二つのストレージはいずれもSATA SSD。

もともとサーバーPCとしてはそれほど処理能力を必要としないので現状でも速度等の不足感はないが、記録を紐解けば製作したのが2016年なので結構使い込んでいることになる。そこでそろそろリニューアルの時期かな~とも考えてみた。

ファンレスPC完成時の画像:

リニューアルに際してやってみたい項目としては、サーバーPCとしての光ファイバー対応と音源ライブラリ用ストレージのNVMe化だろうか。これらの対応は速度面ではともかく使い勝手に係わる進化は基本的には無く、音への影響もそれほど期待できるものではないので、まぁ良さげなイメージのものとして考えている。

光ファイバーで直接接続するスタイルは、昨今オーディオ用NAS製品にはちらほら見られるもの。リニューアルするならSFPポート付きのマザーボードを調達すれば良いかな、と安易に考えて探して見たが、何とSFPポート付きのマザーボードは全く見つけられなかった。ということは多分このスタイルのニーズが無い? この種の対応を行う人もほとんどはPCIeカードベースで考えているということかもしれない。

このため現実的な次善の策としては、SFP対応のPCIeカードをPCにインストールすることになるのだが、これもあれこれ探して見て「はて!?」となった。既にほとんどのPCIeカードは10G対応で、1G対応のものはほとんど無いのだ。つまりは大概のPCユーザーはLAN速度の高速化を求めてファイバー化することが主流であって、今更1Gの速度ままで光対応する、などということは「コンピュータの世界」側から見ればほぼ無意味なものでもある訳だ。

実際SFPポート付きのオーディオ用NAS製品もほぼすべてが「SFP+」という10G対応のもの。だが、音源ライブラリへのアクセスに関して(特に音楽再生時には)、こんな速度は全く必要が無いし、却って高速化することによる発熱やノイズ源となることの心配もある。この観点から我が家のネットワークにおいては1G前提(運用上の通信速度はさらに100Mに落とすことも)で考えている。もちろん、能力としては10G対応が可能であっても構わないのだが、、、

つまるところ、オーディオにおけるノイズ対策の考慮と実際のPCの世界おける「速度」のニーズは全く一致していない、ということなんだと推察する。ただし、このような乖離が進んでいくと、今後オーディオ目的のパーツや機器の調達にも課題が出てくるんじゃないかな、という危惧懸念が残る。

悩んでみても詮無いので、まずは1G用のSFP対応PCIeカードを調達して実験して見た。我が家のサーバーPCはケースの形状が若干特殊であるので、PCIeカードは横向き(ライザーケーブルを使用)にインストールするもなので、普通よりはちょっとだけ手間。

SFP PCIeカードによる接続テスト風景:(1G対応、PCIe X1)

Symphonic-MPD IIのフロントエンドとして運用していることもあってサーバーPCにはLANポートが二つ必要なため、現状でもRJ-45用のPCIeカードを追加して使ってきたので、単純にそのPCIeカードをSFP対応PCIeカードに換装する(マザーボードが若干古いので認識されるかどうかの不安もあったのだがここは問題なし)という方法である。

サーバーPCとしてのLAN接続は終端ハブを介在させる方法と単純に上流ハブと直結させる方法と二通り考えられるのだが、今回のテストとしてはまず上流ハブと直結させた(他の機器からの音源ライブラリへのアクセスを考慮すると終端ハブを介在させる方がベターと思われる)。さて、これによるAuralic Aries S1からの出音の変化は、もちろんあるのかもしれない? が感じられない。でも、まぁ、「サーバーPCも光ファイバー接続」に変更したという意義(光絶縁という流行に乗ったという意味?)はあるかも。

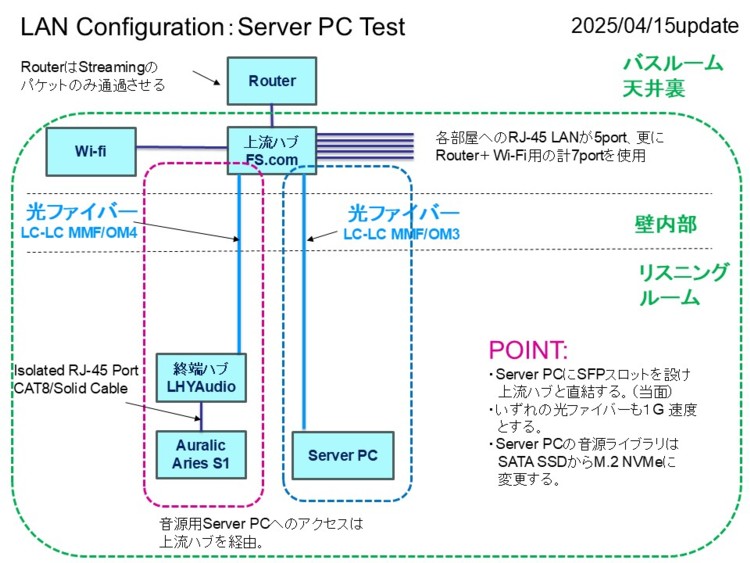

LAN Configuration:Server PC Brush-up Test(この構成で落ち着けば案外シンプルなのだが)

次は、ストレージのNVMe化である。こちらは最近のマザーボードはもうほとんど対応しているのだが、多くはスロットが一つしかない。当方の使い方としては、システム起動用と音源ライブラリー用を分けて使いたいので、この選択でも若干のハードルが、、、いずれにしても、SFP対応とNVMeスロットを二つ持つ、などというマザーボードは全く皆無なので考えてみても選択の余地、策はない。

となれば、現行のマザーボードをベースとする上記の光ファイバー化と同様に、NVMe用のPCIeカードをインストールして使う、という案になる。あるいはNVMeを外付け用のケースに入れてUSB接続で使うという便宜的な方法もある。いずれにしても本来のNVMeの高速を活かす、というような目的、使い方ではないでの、まずは手持ちのNVMeケースに入れて実験してみた。このケース、とても小さく軽く、我が家であれだけ場所を取っていた数千枚のCDの内容すべてがここに詰まっているのかと思うと、徒や疎かには扱えない(CDは極僅かを残して既に断捨離済)。

M2.NVMe外付けテスト中:(M-Key2280対応PICe X1は未テスト)

内蔵SSDから外付けUSB3.0接続に変更した場合、物理的な変更のみならずこのストレージを使用する全てのアプリでの設定変更が本来必要となる。但し、現SSDと新NVMeの内容をフォルダー名、ファイル名のすべてを完全に同一としておけば、/etc/fstab上で設定しているUUIDを新NVMeのものに変更するだけで済む(マウントポイント名も変えない)。

で、こちらも同様に出音の変化は感じられない。これも当たり前だと思うけれど。だが、しかし、ちょっと古いサーバーPCを工夫してそれなりにブラッシュアップ、リフレッシュしたという気分は案外と大切(自己満とも云うけれど)、、、

この検討を行う際に、いっそ最新のNASを導入したらどうか、とも考えていろいろと検索してみた。ストレージとしてNVMe SSDだけを搭載できるNASも

ちらほら

とある。だが、SFPとセットで、と考えるとやはり現状は妥当なものが無い(あるには

ある

が高価)。いずれは安価なSFP+(10G対応)とオールNVMe SSD仕様のNASが登場してくるだろうし、そうなればノイズ、発熱云々とは云ってられなくなって、その導入もありかもしれないな~とは思う。けれど相対的に音源ライブラリへの依存度が下がっている現状ではそれほど強い願望には至らないかもしれない。また、Eversoloの各モデルのようにネットワークストリーマ自体がNVMeを搭載する仕様(これ、本当に便利!)が中心になっていく気がする。またAuralicなら上級機のAries G2.2の4TB NVMe搭載モデルを導入すれば良い。

オーディオ界隈においても、ストリーミングの隆盛によってひと頃ほどには高品位?なNASは求められていないのかもしれないが、やはり光ファイバー対応とストレージのSSD化(SATAあるいはNVMeを問わず)は望ましい条件になると思う。また、スイッチングハブにおいてもオーディオ用と銘打った超高級なものが(新たな商材として?)出現してきている。

これは趣味の世界で考えれば当然だし、決して否定されるべきものではない。だが、それは効果と費用いうものとのバランス乃至はトレードオフだとも思う。自分が実験した程度の汎用的なPCパーツによって音が変化するとはあまり考えていないが、オーディオ用途を考えて専用に作ったパーツと拘りの電源やノイズ対策とのマッチングによって、はじめて音の向上の「可能性」が得られるものだと思う。

このため、NASやハブに関して、PC周辺機器として見るか、オーディオ機器として見るかによって大きく判断は分れる点もある。ただ、既にストリーミングはネットワーク環境、構成によって音が変化することは否めない。もちろんオーディオ機器の範疇と思われるような超高額機を採用するかどうかは、聴く人の価値観(と財力)によって異なってくるのは当然と思うが、当方としてはこの分野でも自分で聴いた上で良いものは良い、という是々非々の考え方でいきたい。

|