設定の限界点を探す:

このところモーツアルトやパガニーニ、ボッケリーニの音楽を聴く至福に恵まれて日々を過ごしている。今まであれこれと模索と葛藤を続けてきたけれど、自分としては何だがひとつの目標点に近づけたのではないだろうか、そう思えることもあるのだが、、、

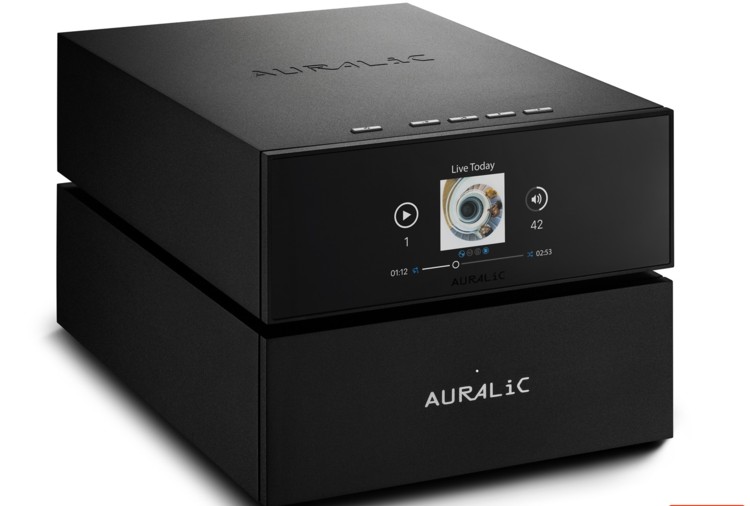

それでも機器に関してはまだまだブラッシュアップが必要と思う部分があり、当面はデジチャンとストリーミングプロセッサー(

Auralic Aries S1

)を狙って行きたいと考えている。新機種のデジチャン(6月初旬には発表されてはいるが)は7月末くらいに登場する予定とのことなので、そのタイミングでの自宅試聴を行い、現状の設定を移植した上でまずは機器としての入れ替えを行う予定。初期ロットを確保してもらっているが導入できる時期についてはまだ明確にはなっていない。

ストリーミングプロセッサーに関しては(Qobusの国内サービスが行方不明?状態もあって)、Amazon Musicを前提に考えざるを得ないので選択肢が限定されるのだが、Auralicのデジタル出力専用の新モデルがリーズナブルな価格で登場しているので(国内での販売代理店は無いが)、これを何とか調達することを考えたい。Auralicの直販であれば日本へもデリバリしてもらえそうなのでその経路が候補となろうか。ここは次の施策としても何とかしたいところ。

Auralic Aries S1(右)も魅力的なモデルである:(オプションの別筐体電源もある)

デジタル機器に関して当方の持論は(音の是非も最優先だが)、基本的には設計や使用しているデバイス、チップの新しいものを優先したいと考えている。我が家のデジチャンはDF-55(

2012年導入

)、DF-65(

2018年導入

)と変遷してきているが音は確実に進化している。また、デジチャンそれ自体の選択肢が少ないという状況は更に進むと思われるし、当方の年齢を考えれば次の機種まで導入を待つ、という選択は考えにくくこれが「最後の導入」になってしまうだろうと予感している。

なお他のデジチャンに関して、

DEQX Pre8

という製品には開発アナウンスのあった数年前から注目していたのだが、現在に至るまで機器ならびにソフトウエアとして完成した状況には至っておらず、そろそろ国内でも

試聴可能にはなる

と予想はしているのだが、最早のんびり待っているとDF-75の初期ロットを手に入れられなくなってしまう恐れがある。当方にとっては(機能的には物足りなさもある新製品なのだが)、デジチャンは我が家の音を具現化する「オーディオシステムの中核」なので、それほどに貴重品であると考えている。これを手に入れられない、という後悔は残したく無い、、、

そんなこんな物欲の中、ここ半年くらい続けてきた「遮断(スロープ)特性」の見直しに関して、現状の機器での最後の設定追い込みをしている。低域、中低域、中高域の三つのユニットはほぼFIXしているのだが、最終的に中高域と高域の両ユニットをどう溶け合わせるか、という観点に腐心していると云えば良いだろうか。-6dB/oct(現在トライ中の設定)と-24dB/oct(以前までの設定)と大きくふたつのパターンを聴き比べつつ、それぞれの良い点、今ひとつの部分を洗い出して、更にブラッシュアップしようという意図である。(すべて-6dB/octとした設定にもチャレンジはしているが、まだまだ納得には至っていない)

どちらの遮断特性においても決定的な課題がある、という訳でもないので、とにかく沢山の音源をひたすら聴いてより好みの方向に持って行ければ、という目論見である。もちろん、それぞれに若干の特徴もあって、-24dB/octの場合は音のキレが向上して(ある意味では)爆音もOK。その分、音のナイーブさや自然感は後退する。-6dB/octでは音の漂い、ふわっとした感じは秀逸なのだが、やや音量を控えめにした時にその本領を発揮する感じにも思える。

微妙なところではあるけれど、ここまで来ると更に欲が出て、両方の良いところ取りを出来ぬものか、と思案してしまう。やはり、一点思うところは-6dB/octの場合は各ユニットの音の重なりが大きいので音量を上げると僅かに賑やか?になる点。これもいろいろと考えつつ聴いたり、測定してみたりすると、中高域のユニットからクロスオーバー周波数のかなり上の方までレスポンスが残る状態があって、ここがもしかしたら課題なのかも、と。

Bliesma M74Bは極めて優秀なユニットだとは思うが、ベリリウムという超硬度の振動板を持つ故に、明確な

ブレークアップポイント

が存在する。比較的低いクロスオーバー周波数としていても、-6dB/octではこのブレークアップ領域にまでレスポンスが残る可能性がある。

このため、やや変則的なスタイルであるが、中高域ユニットの高域側の遮断特性を-12dB/octへ変更した上で若干クロスオーバー周波数をあげる。高域ユニットは-6dB/octのまま(この設定自体は自分としてはかなり好評価なので)、周波数レスポンスを測定しながら、出力レベルならびにクロスオーバー周波数を変化させてみる。

聴感上も測定上も最適と思われる結果は中高域が3,150Hz/-12dB、高域が7,100Hz/-6dBというものとなった。もしかしたら、これは今までベストに近い設定かも?と思わせられる。全体のバランスが良く、高域感も充分にあって、音の広がりや透明感など申し分ない。多様な音源も神経質なところがまるで無く万遍なく鳴ってくれる感じ、、、

左様に4wayマルチアンプシステムの設定は微妙かつ難しいものだと改めて思う。ユニットが変われば設定もそれに合わせることは当然としても最終的には「音楽」をしっかりと聴いての評価が必要となる。だが、現行のデジチャンはプリセットされたクロスオーバー周波数しか使えない。ここがやはりネックになっている部分もあるんだろうな、と思う。

DF-75においては(プリセットであること自体は同じだが)、クロスオーバー周波数の選択肢は爆発的と云っても良いくらい拡大する。もしかしたら、それによって更に設定を追い込めるのではないだろうか、そういう期待値も出てきてしまうし、4way構成の各ユニットの本領をまだまだ完璧には発揮させることが出来ていないのでは、という懸念も残っている。従って、より設定に対してコントローラブルなデジチャンを今は待ち望む心境である。

Blisma M74B用4way構成の設定値(2024年6月23日)

| 項目 |

帯域 |

備考 |

| Low |

Mid-Low |

Mid-High |

High |

使用スピーカー

ユニット |

- |

SONY

SUP-L11 |

(Experimental)

BeW-16 |

Bliesma

M74B |

Scan Speak

D2908 |

- |

能率

能率(90dB基準相対差) |

dB |

97.0 (+7.0) |

87.5 (-2.5) |

97.0 (+7.0) |

92.0 (+2.0) |

|

DF-65の

出力設定 |

dB |

+1.0 |

+1.2 |

+0.7 |

+4.2 |

|

マスターボリューム

アッテネーション |

dB |

-9.0 |

-2.0 |

-3.0 |

-0.0 |

|

パワーアンプでの

GAIN調整 |

dB |

0 |

0 |

-12.0 |

-12.0 |

|

スピーカーの

想定出力レベル |

dB |

89.0 |

86.7 |

82.7 |

84.2 |

|

クロスオーバー

周波数 |

Hz |

~

355 |

355

~

800 |

800

~

3150 |

7100

~

|

High Pass

~

Low Pass |

スロープ特性

設定 |

dB/oct |

flat-12 |

12-12 |

12-12 |

6-flat |

|

DF-65 DELAY

設定 |

cm |

-19.0 |

+22.0 |

+21.0 |

+19.5 |

相対位置と

測定ベース |

| 極性 |

- |

Norm |

Rev |

Norm |

Norm |

|

DF-65 DELAY COMP

(Delay自動補正) |

- |

ON |

自動補正する |

DF-65デジタル出力

(Full Level保護) |

- |

OFF |

保護しない |

|