JPLAYに関して、

Triple PC構成

という考えれば途方もない(?)パソコンの運用環境に辿り着いてしまい、それはそれで納得の再生を楽しんではいるのだが、やはりこの構成で音楽を聴き始める手順も(難しくはないが、3台のもPCを立ち上げるなど)実のところ面倒だし、音のためには脇目を振らずということもあるのだが、やはり適正な環境構成には収めたいと思ってきた。また、我が家ではデジチャン利用上の最適化のためにサンプリングレート変換を基本的に実施していることもあって、そのサンプリングレートコンバータに

SoXを採用

したことの効果が結構大きく、別の構成でも検証しなけりゃ、と考えてきた。

Triple PC構成(+専用ネットワーク化)はDAC Link 700とPC Buffer 0.01secという設定での安定稼動を目指したものであるが、もともとはDAC Link 350、PC Buffer 0.1secという設定でJPLAYを聴いてきたし、ほとんどの構成の評価もこの設定で行ってきた。さて、果たしてギリギリとチューン(?)してのDAC Link 700とPC Buffer 0.01secの音が本当に「格別なもの」か、と自問すればその差は絶対的と云える程大きなものではないと感じる。(もちろんベストを問われればTriple PC構成なのだが、、、)

どこかに妥協点を見出す必要もありそうなので、基本に立ち返って改めて「SoXを利用する環境の前提で」(注記:過去の

構成比較

においてはffmpegにSoXを組み込んだ環境での試聴はしていないため)あれこれと試してみたくなった。もちろん、今更全構成のテストをする気にはなれないので、妥当なところはDual PC(Audio PCをCoreモードとするところは音的に重要なポイント)かなと考え、Control PC(GUIモード)、Audio PC(Coreモード)とした。Control PCの能力に依存する部分が大きいのは以前からの実験で把握しているため、まずは非力なノートPCからテストしてみた。(ノートPC環境ではJPLAY専用ネットワーク環境なし)サンプルレートコンバータにSoXを使用する今回の環境では、以前と同じDAC Link 350、PC Buffer 0.1secではやや安定性に欠ける。高精度のサンプルレート変換を処理しているCPU負荷の影響が多分にあるのかも知れない。DAC Link 170、PC Buffer 0.1secで安定する。

メインのデスクトップ環境はさすがにCPUパワーがあるので、従来通りDAC Link 350、PC Buffer 0.1secも安定。一方で、DAC Link 350、PC Buffer 0.1sec(あるいはDAC Link 170、PC Buffer 0.1sec)の設定を使うのであれば、専用ネットワーク化しなくても問題ないので、こちらもHUBを介在させるネットワーク共用の方式に戻してみた。ダウンコンバートしたDSD音源、アップサンプリングしたCD音源ともにDAC Link 350と170での違いを聴き分けようと頑張ったが、駄耳故に判別できず、、、

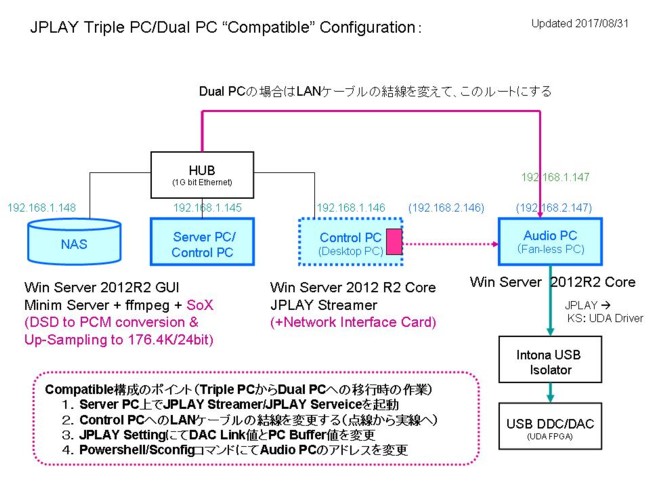

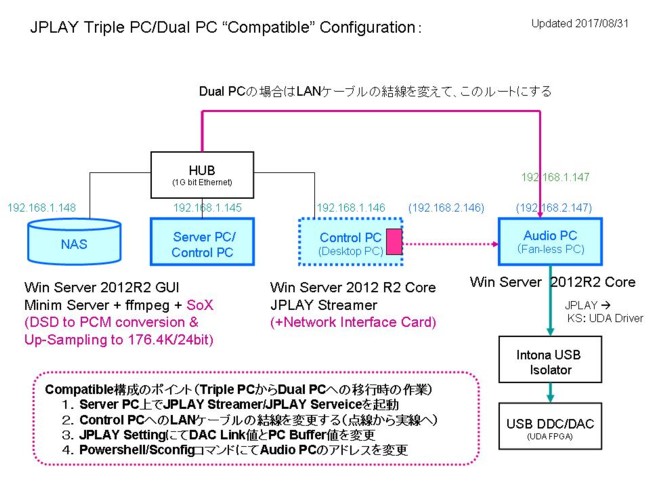

そこで、DAC Link 350/170でも妥協できるのであれば、聴くシチュエーションに応じて、Triple PC構成とDual PC構成を臨機応変に変更できるような構成にすれば良いのではなかろうか、と考えてみた。Triple PC環境を手元に残しておきたい、という気持ちもやはりある。Triple PC構成におけるServer PCにControl PCの機能を持たせる(JPLAY StreamerとJPLAY Serviceをタスクマネージャ操作で稼動させる)ようにすれば比較的容易に実現可能。この場合はJPLAY専用ネットワークを使用しないような構成になるので、Audio PCに対するLANケーブルの結線は変更しなければならなくなるのだが。まぁ、ちょびっと面倒ではあるが、お気楽なDual PC構成とメッチャ本気(?)のTriple PC構成がこれで維持できる訳だ。

このDual PC構成の場合、LAN接続はそのままでAudio PC上のVoyageMPDもDual Bootにて使える環境となるので、そちらとの行ったり来たりも楽だというメリットもある。結局どっちが常用となるのかは、最終的には音次第だと思うが、今後の日々の運用の中で自然と決まってくるものかもしれない、、、

(閑話休題)

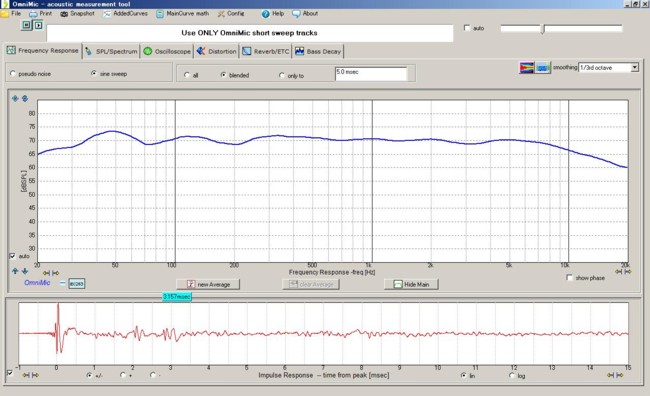

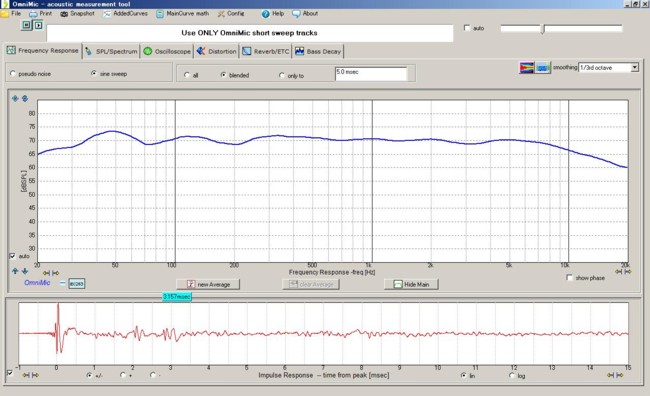

4wayマルチアンプシステムの調整において、周波数特性、タイムアライメント、位相を中心として追い込み、理想とする音を目指してきた。これらの要素を聴感だけでは把握することは難しく、測定抜きでの調整は最早考えられない。一方で感性による音の評価もまた不可欠。感性と客観性のせめぎ合い、と云ったら良いのだろうか。客観的な検証無くして音の有りようを具体的に語ることは、針小棒大的な言葉の遊びの要素にもなりかねず、かなり難しいと考えている。

Omni Micというツールでは上記のこれら基本的なパラメータを測定、把握することが可能なのだが、結果として出てくる音を判断するには、まだまだ別の要素が絡む。音色のリアリティ(歪率や過渡特性)、静けさ(S/N)、瞬発力(ダイナミックレンジ)などは当方のような素人が容易に測定・コントロールできる範疇にはなく、ユニットそのものの設計や振動板の素材、それを収めるエンクロージャなどスピーカーとしてのベースの能力に依存する部分も大きいと思う。もちろん部屋に依存する残響などの要素も大きい。

一般的に市販のスピーカーシステムなど製品として纏まっているものは、開発製造段階でメーカーによって音決めとチューニングがなされてしまっているので、結果として設置方法やケーブル、アクセサリーによる変化を楽しむことになろう。だが、マルチアンプシステムにおいては、個々のユニットの素性を活かしつつ、自在なコントロールによって独自の世界観の中で音を作り上げることができる(厳密には可能性を持っている、という表現が妥当かも)。もちろん、スピーカーとして「音楽」の再生における普遍性、客観性は担保していなければならないし、その音が自分にとっては納得であっても、本当に「良い」と云えるのかどうか常に冷静に判断していかねばならない。

このところ、リレー式マルチチャネルアッテネータの

導入

を含めて、オーディオシステム全体がやっと待ち望んでいたような構成になり、我が家での音も紆余曲折の果てではあるがある程度は落ち着いてきた。4wayの設定調整もわずかな微調整は続いているが、概ね収束を見せてきており、リスニングポイントにおける周波数特性など現状ほとんど不満がないレベルとなってきた。多様な音源をそれなりの満足度で再生してくれるようになっているし、システムの「粗」を気にせずに素直に音源のポテンシャルを楽しめるようにもなってきた。

だが、思う。これが永年目指し、追い求めてきた自分なりのゴールなのだろうか。究極のマイベストサウンド、などと表現できるものなのだろうか。現在のシステム構成ならびに部屋を含めた住環境においては確かに目標(限界?)に近づきつつあるのかもしれない。あるいはこれ以上の音を出そうとすること自体が装置の構成や性能上からは無理難題なのかもしれない。また、専用の音響対応した部屋が無ければ、これ以上の次元には行けないのかもしれない。

考えれば考えるほど、想いは止まらず、そして揺れる。思い描く「理想のサウンド」はまだきっとここにはない。あるいは理想だけが一人歩きして、現実の「音源」を越えた(あるはずのない)再生を望んでいるのだろうか。録音された音源が常に理想的なものとは思わないし、また、その音源の収録(と加工)時に使用されたモニタースピーカーが我が家のものより数段上の再生能力を持っているとは限らない、と思いつつも。

ワーグナーのローエングリン第三幕前奏曲。ワーグナーにしては比較的短い前奏曲である。ここではステージやや後方に位置する金管群の咆哮がその熱さとリアリティを持って身体に届いてこねばならない。そして広く、奥深く音楽が全体として響き渡りワーグナーの音楽の持つ官能性と快感がここにあるか。それが再現できねばならぬのだ。

名人宅、達人宅で堪能できる音楽の素晴らしさは、多少の表現の違いはあっても我が家でもその魅力を(一部限定的ではあるが)聴けるようにやっとなってきた。だが、当然ながら同じレベルには至っていないし、当たり前であるが、音は違う。だが、そのひとつひとつ違う中にも、ある種の共通項はあるし、また、かなりといって良い程違う部分もあると感じている。もう歳なので音楽を楽しみつつ余生を送りたい、などと爺臭く思うこともある。だが、オーディオを趣味とする以上はそこに自分なりの理想やイメージを持って、それを実現して行かねばならない。改めて現状のユニット構成とは違うスタイルも試してみたくなる。世には至高のユニットがたくさんある。その魅力に触れれば触れるほど、それを手にして鳴らし込んでみたいという夢想が膨らむのだ。オーディオにおいてスピーカーはやはり肝だと思うが故に。我がオーディオにおいてこれからどのようなチャレンジを考えていくべきか、そろそろ秋風も吹き始める頃、その中でじっくりと考えてみたい、、、

リスニングポイント(高域ユニットまでの距離330cm)での周波数レスポンス:

(注記)レーザー距離計を導入し、スピーカーまでの厳密な距離を測定するようにした。

4way構成の設定備忘録(2017年8月31日更新)

| 項目 |

帯域 |

備考 |

| Low |

Mid-Low |

Mid-High |

High |

使用スピーカー

ユニット |

- |

Sony

SUP-L11 |

FPS

2030M3P1R |

Sony

SUP-T11 |

Scan Speak

D2908 |

- |

スピーカーの

能率(相対差) |

dB |

97 (+7) |

90 (0) |

110 (+20) |

93 (+3) |

|

DF-55の

出力設定 |

dB |

0.0 |

0.0.0 |

+2.5 |

+3.0 |

|

マスターボリューム

アッテネーション |

dB |

-7.0 |

0.0 |

-12.0 |

-3.0 |

|

パワーアンプでの

GAIN調整 |

dB |

0.0 |

0.0 |

-12.0 |

-6.0 |

|

スピーカーの

想定出力レベル |

dB |

90.0 |

90.0 |

88.5 |

87.0 |

|

クロスオーバー

周波数 |

Hz |

pass

~

250 |

250

~

1000 |

1000

~

4000 |

4000

~

pass |

Low Pass

~

High Pass |

スロープ特性

設定 |

dB/oct |

flat-48 |

12-12 |

12-48 |

48-flat |

Low Pass

High Pass |

DF-55 DELAY

設定 |

cm |

23.0 |

55.5 |

0 |

53.0 |

相対位置と

測定ベース |

| 極性 |

- |

Norm |

Rev |

Norm |

Norm |

VoyageMPD

環境下 |

DF-55 DELAY COMP

(Delay自動補正) |

- |

ON |

自動補正する |

DF-55デジタル出力

(Full Level保護) |

- |

OFF |

保護しない |

|