この項目は過去に医局の勉強会で、歯周補綴に関する論文を取り上げたもののまとめです。インプラントを含む補綴は取り上げていませんので、見方によっては少し古い考え方であるかもしれません。しかし、インプラントの項目にある補綴的問題点で取り上げたように、自分の歯を補綴することにも十分な意義があります。Back

to the basicも大切ですので、歯周補綴がどのような概念で築かれてきたのかを取り上げてみます。

一部、歯周病の講義にある最終補綴と重複する部分もありますが、ご了承ください。

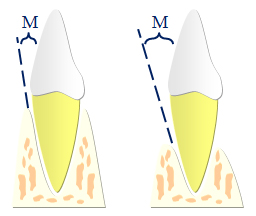

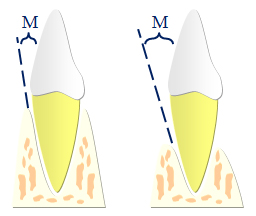

歯槽骨の吸収とアタッチメントロスにより、歯周支持組織の喪失がおこります。その結果として、歯の動揺(M)がみられます。歯周治療によって歯肉 組織は出血しない健康な状態に回復したとしても、減少したままの支持組織では動揺が残ってしまいます。生理的な動揺が増している状態です。

歯周補綴では、このような特徴を持った歯も支台歯として検討しなければなりません。欠損歯を含む場合には、固定性ブリッジや可撤性義歯が考えられます。可撤性義歯のデメリットとして、次のことが挙げられます。

1. 義歯の着脱が鉤歯に外傷を与える

2. その結果として、歯の動揺をさらに増加させる

3. 支台歯でない歯に対しては、固定の効果が乏しい

このような理由から、固定性ブリッジが好まれる傾向にありました。

歯周治療後に良好な状態を維持していくためには、プラークコントロールがかかせません。プラークコントロールを考慮した補綴を歯周補綴とする見方もあります。では、一般の補綴処置はプラークコントロールを考慮していないかといえば、そうではありません。

前述したように歯周組織が減少した歯は、歯肉が健康に回復したとしても、咬合からみると、動揺が大きくて単独では機能を果たしえないこともあります。

そこで、単独では機能を果たさない歯を補綴することによって脱臼から守り、咀嚼機能を果たさせることを、ここでは歯周補綴の定義とします。

ブリッジでは主に2つの法則が用いられています。

Anteの法則(1926)

支台歯のセメント質表面積の合計は、補綴修復される欠如歯のそれと同等か、あるいは大きくなければならない。DuChangeの方法(1948)

歯根膜表面積をもとに、各歯の咬合圧に対する抵抗と、疲労とを係数化。

しかし、次のような問題点が挙げられます。

1. 仮説からブリッジの支台歯を歯根膜面積で計算おり、生物学的な根拠については検討していない。

2. 歯周疾患で支持組織を喪失したものについて検討していない。

したがって、歯周補綴を行なううえで、果たして上記のような法則が適切であるのか否かが、過去に検討されてきました。

この項目では歯周補綴に関連したいくつかの専門用語が出てきます。専門分野以外の方は、読み進めて行く上での参考にされてください。

咬頭嵌合位(こうとうかんごうい) : 顎の関節とは無関係に、上下の歯が最も完全にかみ合っているときの位置

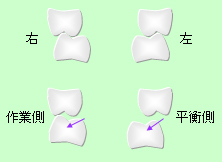

作業側(さぎょうそく)と平衡側(へいこうそく) : 例えば右側に食べ物があるとき、噛むために下顎が右に少し寄る。そのとき、上下の歯の関係で右側が作業側、左側が平衡側と呼ばれる。

バランシング・コンタクト : 平衡側接触(へいこうそく)。下顎が右、または左に寄るとき、平衡側でも歯が接触している状態。入れ歯では安定性のために接触させることもあるが、天然歯では一般に離れる。

増加した動揺(increased tooth mobility) : 歯周病で歯を支える歯槽骨が下がっているために動揺がみられるものの、それ以上動揺が増さないもの。過去形で動揺してしまった状態。

増加しつつある動揺(increasing tooth mobility) : 現在歯周病が進行していたり、かみ合わせで強い力が加わっているために、動揺が増加しつつあるもの。現在進行形の動揺。

クロスアーチブリッジ : 歯並びのアーチを右側から左側(あるいはその逆)につないでいる、広範囲なブリッジ

カンチレバーブリッジ : 延長ブリッジのこと。

最終更新2013.1.10