| 辛國神社(からくにじんじゃ) 《 延喜式内社 》 〈 元村社(旧岡村) 〉 |

| 《祭神》 ・饒速日命(にぎはやひのみこと) ・ |

| 〒583-0007 大阪府藤井寺市藤井寺1-19-14 TEL 072-955-2473 FAX 072-955-2467 |

| 近畿日本鉄道南大阪線・藤井寺駅から南へ約230m 徒歩約4分 府道190号より東へ約300m 駐車場・境内南側に参拝者用P入口 他に藤井寺駅南方にコインP数ヵ所 |

|

|

|

| ① 辛國神社の拝殿(東より) 2013(平成25)年9月 社殿は1987(昭和62)年に立派な造りに建て替えられた。 |

② 横から見た本殿の上部(北より) 本殿の造りは「三間社流造」 2013(平成25)年9月 |

|

| 街の中の神社と緑の森 辛國神社は延喜式内社に列せられた由緒ある古社ですが、現在は写真③のよ うに、周りを商店街や学校、公共施設、住宅などにすっかり囲まれています。 近鉄藤井寺駅から近く、葛井寺とともにお参りには便利な場所にあります。 写真でわかるように境内敷地は東西に細長く、参道入口からは一直線の参道 (馬場)が続きます。神社全体の規模からすると長い参道だと言えるでしょう。 藤井寺市内外の神社の中では最も長い参道で、約180mほどあります。 境内は、参道と社殿・社務所の前以外は多くの樹木に覆われています。ほと んどが常緑樹なので、いつも“緑の森”で包まれている感じです。この社の森 は「大阪みどりの百選」に選定されています。 社の森の南側には、戦後にできた道路を隔てて藤井寺西小学校があります。 この場所は戦後の1948(昭和23)年頃までは田畑が広がっていた所です。神社の 北側には、市立第3保育所・市営駐輪駐車場・ブクンダ公園という公共施設が 隣接しています。これらの場所は、元は「仏供田池(ぶくでんいけ)」というため池が 江戸時代からありました。 |

|

|

| ③ 辛國神社の全景と周辺の様子(北東より) 〔GoogleEarth3D 2023(令和5)年5月10日〕より 文字入れ等一部加工 境内敷地は東西に細長い形をしている。東側が参道入口。 |

||

| 神社の起こりと「辛國」の由来 「辛國」は「からくに」と読みますが、この「からくに」という響きからはつい「唐・韓・加羅」など、古代中国や朝鮮半島に由来する 「から」の名を想起します。確かに、この辛國神社がある藤井寺市や隣接の羽曳野市など、この一帯は古代には船氏・津氏・白猪氏(のち葛 井氏)などの渡来系氏族が勢力を保った地域でした。「辛國神社」はいかにも渡来系氏族の氏神かと思わせる名称ではありますが、背景は少 しばかり複雑なようです。辛國神社公式サイト掲載の「御由緒」では次のように述べられています。 『当社は今から千五百年程前、雄略天皇の御代に創建された神社で、平安時代には官社となり、式内社として人々の尊信を集めてきた神 社です。 日本書記には「雄略十三年春三月。餌香長野邑(えがながののむら)を物部目大連(もののべのめのおおむらじ)に賜う」とありますが、餌香長野邑は、現在の 藤井寺市辺りといわれています。この地方を治めることになった物部氏は、その祖神を祀ったのが当神社の始まりでその後、物部同族の辛 國連(からくにのむらじ)が祭祀の中心となり辛國神社と称するようになりました。 三代実録には、清和天皇「貞観九年二月二十六日河内国志紀郡辛國神社を官社に預る」とあります。元の神社は恵美坂(旧岡村の一部)の 西南神殿にあったと思われます。室町時代(義満の頃)河内守護職畠山基国氏が社領二百石を寄進して、現在地に神社を造営し、奈良春日大 社に懇請してその祭神、天児屋根命を合祀したと伝えられています。明治四十一年、長野神社の祭神素盞鳴命を合祀して現在に至っていま す。』。この由緒に依れば物部氏同族の「辛國連」が神社名の由来のようです。 他方で見られる、異なる見解も含む別の考察も紹介しておきます。藤井寺市史編さん室編集『藤井寺市文化財 第11号 藤井寺市の神社』 (1990年 藤井寺市教育委員会)の「辛国神社」の項では、以下に挙げるような考察が述べられています。 『河内志』に見られるる近世の辛國神社の祭神は「伊香色雄命(いかがしこおのみこと)・天児屋根命」ですが、現在の祭神は「饒速日命・天児屋根 命・素盞鳴命」の三神です。『このうち饒速日命は、恐らく『日本書紀』雄略天皇十三年三月条に「以餌香長野邑 賜物部目大連」とあり、 物部氏の祖が饒速日命である所からくるのであろう。しかし、それが何故辛国神社の名と結び付くのか、不明である。』と述べています。 上記の社伝にあるように、天児屋根命は室町期、素盞鳴命は明治期に合祀された祭神なので、近世における主祭神は伊香色雄命というこ とになります。その伊香色雄命については次のような考察が述べられています。 『伊香色雄命は、「新撰姓氏録」(和泉神別)に「韓国連(からくにのむらじ)」は「采女(うねめ)臣同祖」で「神(かむ)饒速日命六世孫伊香我色雄命之後也」 とあり、「武烈天皇御世。被遣韓国。復命之日。賜姓韓国連。」とある。これから、伊香我色雄命を祭神とするわけだが、韓国連は和泉神 別であり、藤井寺市地域との関係は不明である。』。「からくにのむらじ」の祖は伊香我色雄命であり、そのまた祖が饒速日命という神で あったので、祭神を伊香色雄命や饒速日命とした、というわけですが、その「韓国連」は和泉国であり、藤井寺市域とは直接結び付かない のではないか、という指摘です。仮に何らかのつながりがあったとしても、「韓国」がなぜ「辛国」となったのかがよくわかりません。 『藤井寺市の神社』の記述によれば、延喜式内社に列記された神社の中で「辛国」が付くのは、辛國神社のほかには「辛国息長(おきなが)大 姫大目命神社(豊前国)」だけだそうです。また、「韓(から)」を称する神社は、応仁の乱の頃まで平安京宮内省にあった「韓(から)神社」のほか、 「○○韓国(からくに)△△神社」という神社が7社(出雲国6 大隅国1)ほどあったぐらいだそうです。 『以上から、いかにこの辛国神社の名前が抽象的で、分布の上で特異であるかということがわかるであろう。従って、元々の祭神は、現 在のところ未詳としておくのが穏当であろう。しかしいずれにしても、本来渡来系(氏族)の神を祀ったことは社名からまちがいない。』と 『藤井寺市の神社』は結論しています。やはり渡来系氏族に関係するようです。「渡来系氏族が祀った神社だとみてよいが、その祭神につ いては判然とせず、よくわからない。」というのが、学術的に導き出された結論というところでしょうか。 ほかにもある「辛国神社」 参考までに付け加えておきます。式内社以外では「辛国神社」の名称は存在します。全国ではいくつかあるものと思われます。わかりや すい例として奈良・東大寺を挙げておきます。東大寺の境内、大仏殿の100mほど東側に「辛国神社」があります。「えっ、お寺に神社?」 と思われたかも知れませんが、珍しいことではありません。江戸時代まではお寺と神社が同じ境内にあるのはごく普通のことでした。神仏 習合と言われる形態です。明治初期の新政府の神仏分離政策により、神社からは仏教色が一掃されました。しかし、仏教寺院の中には境内 地にあった神社をそのまま存続させたところもあったのです。もともと神仏分離政策は、明治政府に入って官僚となり復古神道の実現を目 指した神道家や国学者たちが唱え、強引に進めたものでした。つまり、神道側から起こされた変革だったのです。仏教寺院としては、千年 も前から続いてきた習合形態を突然廃止する理由は特に無く、寺院の守護神として祀り続けたところも多いのです。 東大寺の「辛国神社」という名称は明治期に新しく生まれたものだそうで、室町期頃からあったとされる神社は長い間「天狗社」と呼ば れてきました。東大寺境内には辛国神社のほかにもいくつかの神社が存在しています。また、隣接する手向山(たむけやま)八幡宮も、元は東大寺 の鎮守神として宇佐八幡宮より勧請され創建されたものでした。神仏分離で東大寺から切り離され、独立した神社となりました。 |

||

|

|

|

| ④ 辛國神社参道入口(東より) 2016(平成28)年4月 | ⑤ 辛國神社の鳥居(東より) 2016年4月 | |

| 参道は一直線で長く、約180mある。江戸時代の記録には「馬場 東西九十間 南北七間」と載る。本来は流鏑馬 (やぶさめ)神事の馬場であった。境内には多くの樹木が繁っており、「大阪みどりの百選」にも選定されている。 |

||

| 史料に見る近世・近代初頭の辛國神社 社伝にあるように、室町時代中期には古市高屋城主で河内国守護だった畠山基国が奈良・春日大社から天児屋根命を勧請し、祭神に加え られました。この後、神社は「春日社」と呼ばれるようになります。近世にも「春日社」と称していたことは『河内志』にもあります。 『藤井寺市史第7巻 史料編五』に掲載の『河州丹南郡岡村明細帳』〔宝暦8(1758)年〕では、『氏神春日大明神』と記されています。さらに 『境内ニ八幡宮・弁財天…』とあります。また、『藤井寺市史第9巻 史料編七』に掲載の『河内国丹南郡岡村誌』〔明治15(1882)年〕の「社」 の項では、近代に入ってからも祭神を「春日大明神」と呼ぶ習慣が続いていたことを窺わせる記述が見られます。『辛国神社 式内社地東 西壱町五十四(約98m)間 南北十一間三尺(約21m) 村ノ南部ニ在リ春日大明神ヲ祭ル』と記されており、「天児屋根命」ではなく依然として 「春日大明神」の名称が使われています。 辛國神社サイトには、相殿(あいどの)の祭神として「品陀別命(ほんだわけのみこと)」「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」が載っています。「品陀別命」 は応神天皇のことで、八幡神と同一とされていました。「市杵島姫命」は神仏習合の本地垂迹説では弁財天が本地仏とされていました。明 治初期の神仏分離令(神仏判然令)により神社から仏教色が排除されましたが、神仏習合の「弁財天」の名も神社から消えました。替わって 神の名である「市杵島姫命」が祭神に位置づけられたものと思われます。 |

||

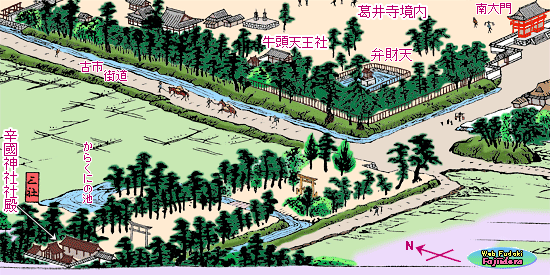

| 辛國神社では境内社として春日稲荷神社のほかに、近年ま で「八幡神社」と「市杵島姫神社」がありました。この「八 幡(品陀別命)・市杵島姫」の二神が上記の通り相殿の祭神と されたわけです。代わって1993(平成5)年9月に京都・北野天 満宮より勧請して、菅原道真を祭神とする「春日天満宮」が 創建されています。 『河内名所圖會』に見る江戸末期の様子 ⑥図は、享和元(1801)年に出版された『河内名所圖會(かわち めいしょずえ)』の「葛井寺(ふじいでら)」の絵図を切り出したものです。 イメージしやすいように私の個人的想像で彩色を施してみま した。葛井寺境内の南西側に辛國神社が描かれています。こ の絵図では「三社」の名札が添えられています。この三社と いうのは、春日大明神・八幡宮・弁財天の三つを指すと思わ れます。この頃は春日大明神(天児屋根命)が主祭神だったよ うで、『河内名所圖會』の本文記述では、辛國神社について 次のように書かれています。 |

|

|

| ⑥ 江戸時代の絵図に見られる辛國神社(南西より) 彩色・文字入れ等一部加工 『河内名所圖會』(1801年)の絵図「葛井寺」左ページより切り出し 辛國神社には「三社」の名が添えられている。東隣には古刹・葛井寺がある。 牛頭天王社と弁財天の名称は筆者の推測による。 |

||

| 『辛国神社(からくにのじんじゃ) 延喜式に、志紀郡に載す。岡村にあり。今、春日(か すが)と称す。社の北に、辛国の池あり。三代実録云、貞観九年二月預官社。』 丹南郡岡村の辛國神社が「延喜式(延喜式神名帳)」ではなぜか「志紀郡」の 中に分類されています。丹南郡は延喜の当時は「丹比(たじひ)郡」でした。明治15 年の『河内国丹南郡藤井寺村誌』(『藤井寺市史第9巻 史料編七』)に『河内国丹南 郡藤井寺村 本村昔志紀郡ニ属ス 後本郡ニ属ス 年暦不詳‥‥』という記述が 見られます。藤井寺村の長野神社も延喜式では志紀郡に載っています。このこ とから、藤井寺村に隣接する岡村も延喜式が制定された頃には志紀郡に属して いたものと思われます。 『河内名所圖會』の本文記述に依れば、絵図に見られる池は「辛国の池」だ と思われます。宝暦8年の『河州丹南郡岡村明細帳』では「辛国の池」について 次のように書かれています。 『一 から国池 北 東西拾五間三尺(約28m) 南 東西四󠄂間(約7m) 平均南北 弐拾間(約36.4m) 此坪百九十三坪(約637㎡)』 |

|

|

| ⑦ 辛國神社の旧拝殿と周りの様子(東より) 正面は建て替え前の旧拝殿。写真に見える井戸は現在は この位置にはない。 1980(昭和55)年1月 |

||

| この面積の池は、現在の社の北にはありません。拝殿前の参道脇に直径数mの小さな池があるだけです。既述の通り辛國神社の北方に は仏供田池がありましたが、『河州丹南郡岡村明細帳』には「から国池」とは別に「ふくでん池」が書かれているので、明らかに別の池 です。幕末に近い『河内名所圖會』の時代にも「辛国の池」はあったので、おそらくは近代に入ってから辛国の池はなくなったものと思 われます。 |

||

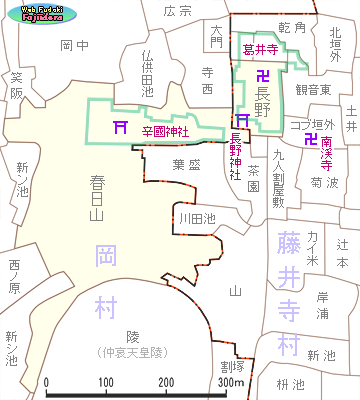

| 現代に続く「春日」の名 延喜式では「辛國神社」と記録された社ですが、『今、春日と称す。』と1801 年の時点でも記されており、室町期後半から江戸時代を通じて「春日社」や「春 日大明神」が普通だったようです。式内社としての元の「辛國神社」で呼ばれる ようになったのは明治になってからだと伝えられます。 この「春日社」の存在が地名にも反映されたおり、春日社と周辺一帯の場所は 「春日山」と呼ばれていたようです。『藤井寺市史第10巻 史料編八上』に掲載 の「大字(おおあざ)・小字図」には、「春日山」という広い小字の名があります。現 在の辛國神社境内地を含み、その10倍ぐらいはあろうかという広さです(⑧図)。 かなりの部分が社領地だったのではないでしょうか。 「春日山」の名は、現在辛國神社の西側に広がる「春日丘」地区の名称に引き 継がれています。「春日丘」地区は旧岡村の1/3近くを占める広さですが、もと もと「春日山」だったのはその一部だけです。 「春日丘」地区となったこの場所は、もともと昭和初期に大阪鉄道(近鉄の前々 身)が開発した「藤井寺経営地」という住宅地や文教・運動施設でした。戦後にな って、日本住宅公団の団地建設などの再開発に伴って「春日丘」という新しい名 称の地区に生まれ変わりました。春日丘団地の場所は現在は「春日丘新町」とな っていて、UR都市機構の高層住宅も「サンヴァリエ春日丘」という名称に変わ りました。もっとも、住宅公団が団地を建設した土地は、小字「春日山」よりも 西の方のまったく別の小字の土地でした。 |

|

|

| ⑧ 辛國神社周辺の昔の小字区分 明治前半期 『藤井寺市史第10巻 史料編八上』掲載「大字・小字図」 を基に作図。□は現在の社寺境内の範囲。 |

||

| なお、⑧図で「○○池」となっている小字は実際に池だった場所です。現在も池として存在するのは「新池」だけです。また、「川田池」 は全体が池なのではなく、「鉢塚古墳」の東側に「苅田池」がくっついている形状です。現在、苅田池は埋め立てられ、鉢塚古墳はユネ スコ世界文化遺産『百舌鳥・古市古墳群』の「構成資産No.24」に登録されています。 |

||

|

|

|

||

| ⑨ 二の鳥居(東より)2018(平成30)年2月 明治末期に長野神社から移設された。 |

⑩ 末社・春日稲荷神社(南より) 2014(平成26)年6月 社の緑の森の中に、朱塗りの鳥居の列が目立つ。 |

⑪ 末社・春日天満宮(南東より)2014年6月 平成5年9月に北野天満宮より勧請された |

|

境内社とおもな年中行事 写真⑨は参道の途中にある二の鳥居です。この鳥居は元々は辛國神社の鳥居ではなく、廃社となった長野神社の鳥居でした。長野神社は 葛井寺境内の南西隅にあった旧藤井寺村の本居(うぶすな)神でしたが、明治41(1908)年2月に辛國神社に合祀されて廃社となりました。 その時、この石鳥居と燈籠が辛國神社境内に移設されました。長野神社の痕跡は現在の葛井寺にはなく、わずかにこの石鳥居と燈籠が長野 神社の存在したことを伝えています。最近、この石鳥居の両側に新しい石造りの玉垣が設置されました。 写真⑩は境内社の「春日稲荷神社」です。緑の繁る境内でこの朱色の鳥居の列がひときわ目立っており、よいコントラストを見せていま す。春日稲荷神社の祭神は「宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)」で、毎年春分の日に例祭の「春日稲荷祭(初午祭)」が行われます。辛國神社 サイトには『「イナリ」は稲生の義で、すべての食物を司る神・五穀の神と崇拝されており、春日稲荷社のこの祭礼日には一家の繁栄、商 売繁昌をお祈りします。』と説明されています。 写真⑪も境内社で、「春日天満宮」です。当然、祭神は菅原道真です。ここの天満宮の創建は新しく、平成5(1993)年9月に京都の北野 天満宮より勧請されたのが始まりです。例祭は5月25日です。天満宮の例祭はそれぞれの天満宮で決まっており、道明寺天満宮の場合は、 道真の命日である2月25日に「梅花祭」として行われます。共通しているのは、「25日」という道真にゆかりの深い日にちです。 辛國神社サイトでは『道真公にゆかりのある二十五日を選び一年に一度行う大切なお祭りです。参拝者には道真公のご神徳をお受けいた だけます。』と説明されています。 |

|

|

|

||

| ⑫ 水無月の大祓式の茅の輪(東より) 2014(平成26)年6月30日 |

⑬ 夏祭の拝殿前の様子(東より) 2013年7月17日 普段は静かな境内は大勢の人で賑わう。 |

⑭ 夏祭の参道の出店の様子(東より) 2013(平成25)年7月17日 |

| 写真⑫は毎年6月30日に行われる「水無月(みなづき)の大祓(おおはらえ)式」の「茅の輪(ちのわ)」です。辛國神社サイトでは『半年間の身に付い たツミ・ケガレを茅の輪をくぐって祓います。神事は、午後四時から始まり参列の皆様に水無月の和菓子を食していただき「茅の輪お守り」 をお授けします。』と説明されています。私も幼い頃、郷里の神社で「輪くぐりさん」と言って茅の輪くぐりをした記憶があります。 写真⑬⑭は毎年7月17日に行われる夏祭の様子です。普段は静かな緑の森の境内が、大勢の参拝客や夜店でにぎわいます。神社のサイト では『平安の昔、病魔退散を願って始められたと伝えられています。十六日「宵宮」・十七日「本宮」の二日間は、夕方から数多くの夜店 が出て参拝客でにぎわいます。』と説明されています。 |

|

|

|

||

| ⑮ 秋祭の境内の様子(東より) 写真は神事の時間 2015(平成27)年10月17日 |

⑯ 秋祭(御例祭)の奉納演舞(北東より) 2015(平成27)年10月17日 |

⑰ 星まつり燈火会の参道(東より) 2018(平成30)年2月3日 |

| 写真⑮⑯は毎年10日17日に行われる秋祭の様子です。この秋祭が辛國神社の例大祭です。境内にはふとん太鼓やだんじりが登場してに ぎわいます。神事の後には奉納コンサートが催され、ヴィオラやビアノの奉納演奏が行われます。なかなかおしゃれな秋祭です。また、他 地域から招かれた奉納演舞などもあります。神社のサイトには『御例祭と云い、一年の中で最も盛大で大切なお祭りです。夕方からは氏子 地区の「だんじり」や「ふとん太鼓」が神前にくり出されて奉納練りが行われます。』とあります。 写真⑰は、2月節分の日に節分祭とともに行われる「星まつり燈火会」の様子です。神社サイトでは『節分の日、夕方より点燈します。 ほのおは古来、神と人が交流するために無くてはならないものの一つと考えられてきました。皆さまの祈りをほのおに託し辛國大神さまに 届くようにと献燈を用意しています。』と説明されています。 |

| 【 参 考 図 書 】 | 『 藤井寺市史 第7巻 史料編五 』(藤井寺市 1984年) |

| 『 藤井寺市史 第9巻 史料編七 』(藤井寺市 1987年) | |

| 『 藤井寺市史 第10巻 史料編八上 』(藤井寺市 1991年) | |

| 『 藤井寺市文化財 第11号 藤井寺市の神社 』(藤井寺市教育委員会 1990年) | |

| 『 河内名所圖會 』(柳原書店〈現柳原出版〉1975年復刻版) 〈その他〉 |