つき草に衣ぞ染むる君がため つき草に衣色どり摺らめども

しみ色ごろもすらむと思いて (万葉集 巻七) うつろふ色というが苦しき (万葉集 巻七)

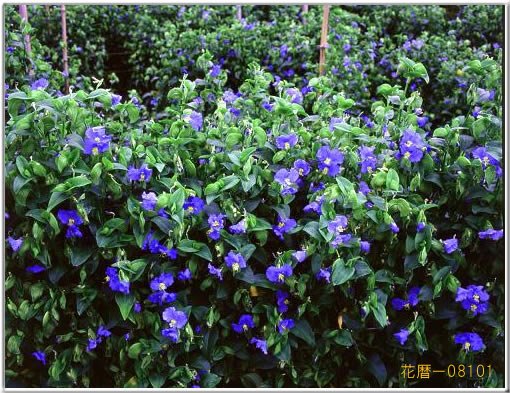

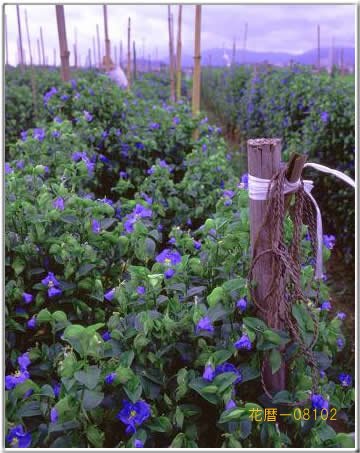

アオバナの花弁から青の染料をとり和紙に染み込ませたものを青花紙という。アオバナの青はアントシアニン系のコンメリニンという色素である。青花紙を近江の特産品として最初に記載した文献は寛文十二年(1638)松江重頼の編集による『毛吹草』の巻四には近江・東山道の産物として「青花紙」を挙げている。平賀源内の『物類』(一七六三)には、「鴨跖草 和名ツキクサ、又ツユクサ、又アオハナト云。(中略)近江栗太郡山田村産、葉長六十七寸、花弁大サ寸ニ近シ、土人多植テ利トス。六月十三日ヨリ七月十三日ニ至テ花ヲ採ノ候トス。挙家野ニ出テ花ヲ取リ汁ヲシボリ紙ヲ染、是ヲ青花紙ト称シテ四方ニ鬻。其製伝アリ」とあり、アオバナがツユクサと区別され、アオバナが染色に利用されたことが分かる。『東海道名所図絵』(一七九七年)や『日本名所風俗圖絵』(一七九七年)、『日本物産志』(一八七三年)には、青花を摘み、青花紙を乾燥させている作業風宴が描かれ、山田草津辺りの近江の名産として紹介されている。

草津市北山田・下笠両村を中心にアオバナが栽培され、「アオバナ成金」とまで言われた最盛期の昭和の初めには約五〇〇戸の農家で青花紙を生産していたが、着物の需要の減少、化学青花の出現などによってその栽培は急激に減少し、現在では一〇戸たらずの栽培農家が青花紙を生産するのみとなった。

農家にとってアオバナを栽培し、染料をとる作業は「地獄花」と呼ばれるほどきつい作業である。花は七月中旬頃から咲き始める。夜明けとともに開花して昼頃には萎む。それに併せて早朝から花弁の摘み取りが始まる。摘み終えるとすぐに花弁を絞り染料にし、休む間もなく、和紙に何度も染料である汁を刷毛で塗り、炎天下に乾燥させ青花紙を生産する。夕立を気にしながらの真夏の作業を「地獄花」と呼んだ。二〜三月に種蒔きを行い、五月に畑へ移植する。花は七月中旬頃から咲き始める。六月下旬、葉の付け根に苞がつきはじめる。苞はちょうど二枚貝の貝殻のような形でアオバナの蕾を包んでいることから「カイ」と呼ぶ。七月中旬頃、カイの中からアオバナの花が咲く。花が咲いているのは午前六時半頃から十一時過ぎくらいまでの午前中で、昼過ぎには花弁が縮んでしまう。八月の盆過ぎまで毎日花弁を収穫する。この作業を「ハナツミ」と呼び、花が咲いている午前中の間にしなければならない。

(参考文献:アオバナと青花紙 (阪本寧男・落合雪野、サンライズ出版)

近江植物歳時記 (滋賀県植物同好会、京都新聞)

青花紙のできるまでを説明しよう。

1.ハナツミ

花弁一つ一つを手でつみ、「ハナツミカゴ」と呼ぶ、縦、横十八センチ、深さ十五センチの竹製の籠に入れる。

2. シル

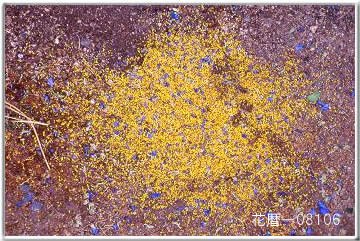

アオバナの花には、二枚の花弁のほかにおしべ、めしべ、仮雄ずい、外花被片、内花被片、花梗(かこう)などの部分がある花梗から先の花被片やおしべ、めしべを含む全体は「サギ」と呼ばれている。このうち青色色素が含まれている花弁だけがアオバナ紙の原料となる。花弁からサギや葉片などを取り除く。花弁を晒しの布袋に入れ石の重石をつけた梃子で絞っていく。絞られた青色の液体をシルと呼ぶ。花弁にはハナツミのときに付着した花粉があるため、シルにも混じってしまう。その花粉の量は多く、容器に集められるとシルの表面に薄い幕を張ったように浮くほどである。このシルをそのまま使うと、出来あがった青 花紙の品質を落とす為、シルを目の細かい布で濾して混入した花粉を取り除く。

3.和紙に塗る

3.1 ナガス 縦三十九センチ、横二十七センチの和紙九十六枚の上に目の細かい布を載せ、カップに汲んだシルを上から直接和紙に注いで いく。次に和紙を四枚ずつの組のまま、庭に広げた茣蓙の上に並べ直接日光に当てて乾燥させる。

3.2 ツケル 四枚一組の和紙に刷毛でシルを塗る。刷毛につけるシルの量は最初のうちはやや多めに、そして完成が近づくにつれて薄く回 数を多く塗る。

3.3 乾燥 一度シルを塗った和紙は、庭に敷いた茣蓙の上に四枚一組ずつ広げて日光に当てて乾燥させる。和紙が乾いたら前回塗った面と は反対の面からさらにシルを塗っていく。九十六枚で一二〇グラムだった和紙が、「ナガス」工程が終わったとき二〇〇グラム、「ツケル」 工程が終わった時には乾燥重で四〇〇グラムになる。始め真っ白だった和紙が、次第に色の濃さを増し、水色から青色、濃紺へと変化して行く。ここまでの工程で最低一週間はかかり、これに必要なシルの量は和紙九十六枚一束につきおよそ六升(約10.8リットル)という。

4.仕上げ

乾燥重で一束四〇〇グラムになったことを確認し、四枚一組の和紙にシルを多めに塗る。この一組目の和紙の上に二組目の和紙を載せ一組目 と同様にシルを塗っていく。この後順番に二十四組目までの和紙を重ね、同様にシルを塗る。最後に木の板に直接和紙のサイズよりやや大き めにシルを塗り、これを蓋のように二十四組の重ねた和紙の上にかぶせ、上から重石を載せる。このまま三十分から一時間ほど置いて、シル を和紙全体になじませる。この後上板をはずし、和紙が湿ったままの状態で順番に四枚一組を二枚ずつに分けていく。このようにして出来た 二枚四十八組の和紙を、直ちに茣蓙に広げて日光で乾かす。完成時は乾燥重で四二〇グラム程度になっている。

青花紙の仕上がりの善し悪しは、出来あがったものを日光に透かせばすぐに分かる。色むらや不純物が混ざっている様子が見て取れる。 この青花紙は友禅の下絵描きに使われ、主に京都、金沢、名古屋地方に引き取られていく。

_frame.jpg)