| イスラーム建築 Q&A |

神谷武夫

(『芸術新潮』2004年8月特集号「スペインの歓び」に収載 )

|

Q スペイン南部 アンダルシア地方には、8〜14世紀に建てられた壮麗なイスラーム建築が 今も遺っています。中東からジブラルタル海峡を渡って イベリア半島へやってきたイスラーム教徒の遺産ですね。その特徴と 見どころを伺いたいのですが……。

A スペインのイスラーム建築のお話をする前に、その元になった 中東のイスラーム建築について すこし ご説明しておきましょう。 Q 異教徒たちは 追い出したのですか? A いえ、最初は共同使用です。イスラーム教徒は 異教徒に信仰の自由を許す代わりに、人頭税を課しながら共存した。非常に合理的な政策ですね。礼拝所も共有。つまり、おたがいの礼拝の時間帯や曜日を別にしたり、紐を張るか壁をつくるかして場所を分けたりした。その後、現地の宗教建築に しだいに手を入れはじめて、徐々にイスラーム教の礼拝施設へと つくり変えていったのです。 Q どの部分を改修したのですか?

A まず、イスラーム教とキリスト教では 礼拝の方向が違う。多くの場合、キリスト教の聖堂の祭壇は 東側にあります。ところが イスラーム教のモスクは マッカのカアバ神殿に向います。これが偶然に一致することはありますが、ふつうは方向が違ってきます。

Q モスクを構成する必須要素には どのようなものがあるのでしょう?

A 原則的には 4つです。まず、マッカの方向を示す キブラ壁。この壁と対面すれば マッカを向くことができる。 たとえ屋根はなくても 壁だけは どうしても必要なんです。さらに この壁が はっきり それと分かるように付けられた窪み(壁龕)を ミフラーブと言います。 Q ミフラーブの中へは 私たちも入っていいのですか? A 誰でも入ることができます。周囲が美しく装飾されていたりするから、近寄りがたい場所のように 感じるかもしれませんが、これは 単にマッカの方向を示す窪みなのです。儀式を執り行う キリスト教聖堂のアプスとは まったく意味が違います。

Q スペインで初めてつくられたイスラーム建築は 何でしょう?

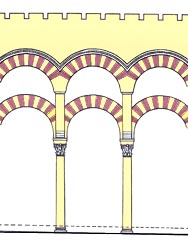

A 遺っているものの中では コルドバのメスキータ(モスク)が一番古い。後に増築されますが、最初の部分が完成したのは 786年です。建てさせたのはウマイヤ朝の人々ですが、石工や大工は 北アフリカからやって来たベルベル人だったり、イベリア半島に住みついていた 西ゴート族だったかもしれない。このモスクでは、馬蹄形アーチが多様されています。イスラーム勢力がイベリア半島を征服する以前の、西ゴート族のキリスト教建築から受け継いだのです。イスラーム建築は、征服前の建物に使われていた部材を 転用することが多い。 Q コルドバのアーチ状の列柱も やはり、もとは キリスト教聖堂の柱だったのですか? A それどころか、キリスト教以前の、ローマ神殿の柱も 多く用いられています。アーチという構造手法自体は 紀元前 30世紀頃のメソポタミアまで さかのぼりますが、特にイスラーム建築において多様化しました。アーチとは つまり、石や煉瓦を放射状に積み重ねて 重力に対抗する 曲線の梁です。木を使って直線の梁を架ければ簡単なんですが、イスラーム発祥の地、砂漠には木が少ないから、土でできた 煉瓦によるアーチが発達したのです。

Q どんな種類が あるのですか?

A 一番シンプルなのが 「半円アーチ」。それから 「尖頭アーチ」 は、ふたつの円の重なる部分が尖って アーモンドのようなかたちになったものです。「馬蹄形アーチ」もあります。「ホースシュー・アーチ」と命名したのは イギリス人。フランス人は これを馬蹄とは考えず、「アルク・ウートゥルパセ」と呼びます。直訳すると「行き過ぎアーチ」でしょうか。コンパスで描いた円が 半円以上の弧を描いているので こう呼ばれるわけです。 Q コルドバのメスキータのアーチは なぜ上下2段重ねなのでしょう?

A ローマ神殿や 西ゴート族のキリスト教聖堂の柱を転用したのですが、背の低い柱が多かったためです。礼拝をするために集まる 多くの人々を収容するモスクには 高い天井が必要でしたが、既存の柱では 高さが足りなかった。それでアーチを重ねたんです。

コルドバのメスキータの2段重ねアーケード Q コルドバのメスキータのアーチはまた、赤と白の 2色が印象的です。 A 石と 赤茶色の煉瓦を交互に積んでアーチをつくったので、だんだら模様になった。すべての石を切り出す手間を考えたら、煉瓦を混ぜる方が ずっと手軽で経済的なんですよ。ただし、煉瓦の表面を塗装せずに そのまま露出させているのは、色彩的な効果を考慮したうえでの処置でしょう。こういう だんだら模様は、モザイク同様、7世紀にシリアを拠点に イスラーム世界を治めたウマイヤ朝が イベリア半島へ持ってきたビザンティン美術です。この意匠は さらにヨーロッパを北上して、12世紀には フランスのヴェズレーにある ラ・マドレーヌ聖堂などにも影響を及ぼしました。

Q スペインに遺っているイスラーム建築は、ウマイヤ朝のものが多いのですか?

A 古いものは そうです。歴史的な話をしますと、開祖ムハンマドが 632年に死んだ後 しばらくは、彼の代理人が 信者を統率しました。これが 正統カリフの時代です。その後、661年に ウマイヤ家の人々が クーデターを起こし、ウマイヤ朝が はじまった。ウマイヤ家の出身地シリアは、当時はビザンティン、つまり東方キリスト教国だったんです。ウマイヤ朝は、コンスタンチノープルに次ぐ ビザンティンの都ダマスクスを、アラブ帝国の首都にします。そのため ビザンティン文化を引き継ぐことになりました。

Q ウマイヤ朝は いつまで続いたのですか?

A イベリア半島へ逃れてきた人々が築いた王朝は、中東のウマイヤ朝と区別するために 後ウマイヤ朝と呼ばれますが、これは 11世紀まで続きました。いっぽう、中東では 750年から 1258年まで 今のイラクを中心に、アッバース朝の時代になります。彼らは東方の砂漠の民で、バグダードを首都に定めます。ウマイヤ朝の石に対し、アッバース朝は土の文化。土を天日で乾かした日乾し煉瓦と、火で焼いた焼成煉瓦で 建物を建てる。 Q セビーリャの大聖堂は 高さ 50メートルにもおよぶ ヒラルダの塔で知られていますが、これは後ウマイヤ朝が倒れた後、12世紀に建てられた モスクのミナレットだったんですよね?

A そうです。このミナレットは北アフリカに興ったベルベル族によるムワッヒド朝が イベリア半島を治めた時代に建てられたのですが、やはりアッバース朝のもの同様、煉瓦造ですね。おもしろいことに、そもそも ミナレットは キリスト教聖堂の鐘楼を転用したものだったのです。キリスト教の鐘楼は方形だから、初期には各地で同じような 方形のミナレットがつくられた。ところが ミナレットは、礼拝の呼びかけを行う ムアッジンと呼ばれる人が登るだけの塔なので けっして大きい必要はない。それならば 螺旋階段の方が経済的です。そのため 後には円筒形のものが増えていきました。

Q イスラーム建築は、なぜ外観が質素なんでしょう? A 一言でいえば、外側の形を重視しないから。本来イスラームというのは 質実剛健で、飾りたてないもの なんです。実用一本槍といって いいぐらい。それが ムハンマドの教えです。後になると 装飾性が増してきますが、建築を ごてごて飾りたてるのは、実はイスラームらしくない。ファサードは けっして立派ではないけれど、中の礼拝室や中庭周りが素晴らしい。それがイスラームの精神です。 Q モスクには決まった形、定型があるのでしょうか?

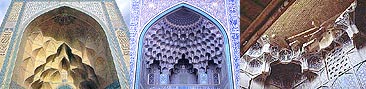

A 歴史的に、また地理的に、非常に大きく分けると 4つの典型があります。まずアラブ型。その起源は ムハンマドの時代にまで遡ります。柱が林立しているのが特徴で、「列柱ホール型」とも呼ばれます。モスクのなかで最も基本的なタイプで、数からいっても これが一番多い。 時代順にいくと、次なるタイプが ペルシア型。 ペルシアは9世紀にイスラームの支配下に入りますが、12世紀になると バグダードからのコントロールが行き届かなくなり、建築においても イスラーム以前の伝統的な様式が リバイバルしはじめます。その代表的な要素が、イーワーン。中庭に面した壁の一部を大きくえぐって作った 小ホールのような半外部空間です。その天井は 半円筒型ヴォールトや 半ドームでつくられ、さまざまな装飾がほどこされ、中庭に開いている。イスラーム化される以前の ペルシアの宮殿建築に見られた 王様の謁見ホールを継承しているのです。

Q イスラーム建築の一般的イメージというと、フラットな屋根ではなく、大きなドーム屋根が 思い浮かぶのですが……。

A それはトルコ型。15世紀以降に あらわれる モスクの第3の典型です。この国は イスラーム圏の中では もっとも寒い地域で、雨も多い。アナトリア高原には 冬になると雪も降ります。だから 寒さと雨をよけるために、中庭にドームをかけた。あるいは 中庭はそのままで、礼拝室の奥行きを深くして ドーム屋根をかけ、そちらを メイン・スペースにした。

最後のインド型は、これまでの3つとは 少し毛色が違います。アラブ型とペルシャ型が 13世紀のインドに伝わり、それが ヒンドゥ教やジャイナ教の 伝統建築のような性格になったもの。つまり 外見重視の 造型的な建物です。アラブ型の中庭を 回廊や列柱ホールで囲みながら、一番奥のメインの礼拝室に ペルシア型のドームをかけて あたかも独立した建物のようにつくる。

Q その内側に施されたイスラームの装飾は どれも見事ですが、どんな種類があるのでしょう? A モザイクにせよ スタッコ(凝固材になる 硬質な粘土や大理石の粉などを石膏に混ぜた 塗り仕上げ用の漆喰)にせよ、石彫にせよ、大きく分けると3種類になります。幾何学文様、植物文様、そしてカリグラフィー、つまり「書」ですね。偶像崇拝が 厳しく禁じられていたから 具象はありません。厳密に言えば、ダマスクスのウマイヤのモスクには、木々や建物などの風景が モザイクで描かれていたり、初期には具象もあったのですが、やはり、人物や神様の姿は見られない。

そして、いずれにしても すべて平面的な装飾です。ぜんぶ 幾何学的に分割され、装飾は 決められた枠からはみ出さず、建築要素の中に完結している。レリーフも浅彫りです。 キリスト教やヒンドゥ教の建築では それが ぐっと立体的になっているのとは 対照的です。イスラーム建築というのは 凹凸の少ない平面の 組み合わせで成り立っている建物だと言えます。 Q ストイックなイスラーム教の教えを 体現している?

A そうですね。ところが このようなイスラーム建築の特徴とは かなり異なった装飾法も あるんですよ。アルハンブラ宮殿の 二姉妹の間の天井に見られるような ムカルナス。しばしば 鍾乳石にたとえられますが、蜂の巣のように立体的で、通常の 平面的なイスラームの装飾とは かなり違う。10世紀以降に 中東で発達し、ドームなど 立体的な空間の装飾に使われる このムカルナスは、時代がくだれば くだるほど複雑になってゆきます。

Q でもアルハンブラ宮殿の内部にほどこされた 手のこんだ装飾は、ほとんど天上の世界を思わせるほど美しい。

A ウマイヤ朝の次の アッバース朝では 煉瓦の積み方自体で 模様をつくりましたが、11世紀以降、ペルシアのセルジューク朝で 彩釉タイルが多用されるようになると、煉瓦の上にスタッコを塗って、カラフルなモザイク・タイルで覆うようになったんです。アルハンブラ宮殿も、大部分が煉瓦造で、その上に 装飾が ほどこされています。

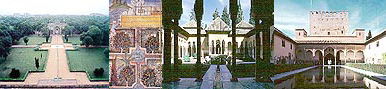

Q イスラーム建築が 最終的に目指したものは 何だったのでしょう?

A 楽園の探求です。 それは クルアーン(コーラン)に繰り返し出てきます。砂漠の生活は厳しい。過酷です。それに対して、天上に存在するであろう 理想の世界が 天国です。イスラーム教では 楽園と言いますが、これは いわば、アダムとイヴの暮らした エデンの園のことです。緑豊かで 花が咲き乱れ、果物は食べ放題で、美女が たくさんいる。現実の過酷な世界と対照的な 天上の楽園を この地上に実現したい というのが、イスラーム建築の 究極の願望です。そこで 庭園が 重要になってくる。

中庭の起源は、イスラーム以前の ペルシアにあるんです。砂漠で暮らすためには まず中庭型居住空間を 四角い塀で囲み、そこへ 水を引いてくる必要がありました。わざわざ 山の方から地下水路を造って 水を引いてくることもあった。 庭園の 一番合理的な灌漑の方法が、田の字型に水路を通すことでした。今のように エアコンはありませんから、水路が 冷房装置でもあったのです。余裕があれば 庭園に花や果樹を植えました。

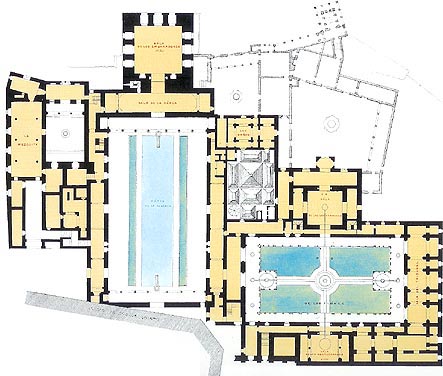

アルハンブラ宮殿の平面図

< 参考文献 >

『 イスラムの建築文化 』アンリ・スチールラン著 1987 原書房

|

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp