| モスクの 分類と典型 |

神谷武夫

| モスクの 分類と典型 |

神谷武夫

イスラームの礼拝空間であるモスクは どのように分類できるだろうか。建築の分類法としては、

土のモスクが多く見られるのは アフリカである。粘土に繊維質の材料を混ぜて 手やコテで塗り固めて 壁や柱をつくる。多少の木材が得られれば 木造屋根をかけるが、そうでない所では アーチ構造にする。土であっても 内部は清潔であり、すべて土でできた空間というのは、細部の荒さとあいまって 迫力がある。欠点としては 乾燥化が進むと ひび割れして剥がれてくることと、まれに降る雨に弱いので、長年月を維持することはできないことである。

良質の石材を産しないペルシア圏では、土を焼いてレンガをつくり、これを積んで モスクを建てた。アーチとドームの屋根架構を基本とする。なまの土より ずっと施工精度が増し、材料強度も高くなるので、恒久的な建物となる。ただ 土の色一色なので 見栄えがしないため、次第に 釉(うわぐすり)をかけて焼いた 彩陶レンガや彩釉タイルが 表面に用いられるようになると、石造よりもカラフルになった。すべてが タイルでくるまれてしまうと タイル造 とでも呼びたくなるが、構造的には あくまでもレンガ造なので、十分にレンガを 顕わしで用いているほうが「本物」の建築といった趣がある。タッタの金曜モスクは レンガ積みの水平の目地を強調していて、幾何学的な内部空間の特性を いっそう強めている。

砂漠地方とちがって 山岳地方では(イスラーム圏にはあまり多くないが)年間を通じて雨が降るので 樹木が育ち、モスクも木造となる。ヒマラヤのカシュミール地方では、大木となるヒマラヤ杉を用いて 柱・梁構造のモスクを建てた。一番の問題は 火災にあいやすいことで、シュリーナガルの金曜モスクは何度も炎上したことから、外壁だけはレンガ造にして 再建された。

モスクは「神の家」であるから、火にも雨にも強い 永久的な材料である 石で建てたいと、誰もが考える。そこで モスクの名作の過半は 石造建築ということになる。アーチやドーム構造を用いるので レンガ造と似ているが、レンガが 基本的に壁の材料であるのに対して、石の場合には 単岩の円柱を用いることができ、また石には細密な彫刻を ほどこしうることから、レンガよりも ずっと 表現豊かな空間となる。したがって その表面にタイルを貼るということもないので、色彩的には渋いと言えるだろう。マヌッチ・モスクは アルメニアの首都のアニに建てられた、初期の石造モスクである。

アッバース朝が弱体化すると、各地が政治的に独立するとともに イスラーム以前からの文明を受けついだ独自の建築文化を発展させる。とりわけ 近世(16〜17世紀)に イスラーム圏を分割するかのごとくに鼎立した3つの大帝国は、それぞれに 特徴的なモスク形式を確立することになる。すなわち ペルシアのサファヴィー朝、トルコのオスマン朝、インドのムガル朝である。それぞれの帝国は大規模なモスクを各地に建てたし、近隣諸国にも そのスタイルを普及させたので、ペルシア型、トルコ型、インド型のモスクが、アラブ型と並ぶ モスク建築の典型になったのである。以下に、それぞれの特徴を 詳しく見ていくことにしよう。

中国式のモスクと、アフリカ式のモスク

これらはあくまでも「典型」であって、このほかにも 多くの型がある。たとえば 中国やアフリカなどにも 独自のモスク形式がつくられた。しかし、それらをモスクの典型と呼ばないのは、いずれも イスラーム帝国を形成しなかったために 影響力も弱く、代表的モスク形式とは 見なされないからである。

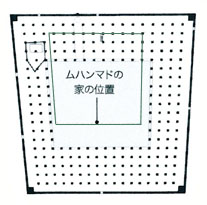

ウマイヤ朝の第6代 ハリーファ・ワリード1世が 705年にマディーナの預言者のモスクを建てなおす時には、すでに バスラやクーファに 大モスクが建設されていたので、マディーナのモスクも ほとんど同じプランとなった。最初の預言者の家にくらべると 面積は約4倍になったが、列柱ホールが中庭を囲むプラン、というより列柱ホールの中央部を取り除いて 中庭にしたかのような、きわめて単純なプランである。外周壁には、外部に向かって表現をするような要素はほとんどなく、入口でさえも 立派につくろうとする意図をもたなかったらしい。外周壁の各辺に 小さな入口が何ヵ所か、実用的にあけられていたに過ぎない。

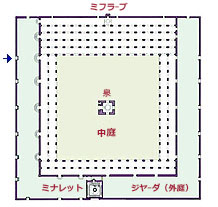

マディーナの 預言者のモスク(左)と、 カイロの イブン・トゥールーン・モスク(右)平面図 こうして 規模は大きくなっても、実用本位の 簡素なモスクが主流であった。しかしワリード 1世は ダマスクスに最初の記念碑的なモスクを建てさせたハリーファであったから、預言者のモスクも 内部は 華麗なモザイクで飾った。これ以後、モスクをムハンマドの教えに基づいて 質実剛健につくろうとする姿勢と、新しい信者を獲得するために 他の宗教に引けをとらないような華麗なものにしようとする姿勢が、二律背反のように ついてまわることになる。 この、預言者のモスクをモデルとした 中庭型のモスクが アラブ世界のいたる所に建てられたので、これを「アラブ型」モスクと呼ぶ。カイロのイブン・トゥールーン・モスクは その典型であって、礼拝室は 柱の立ち並ぶ均質な空間であり、あとの3方も、アーケード(列柱の上に連続的に架け渡されたアーチ)の向きこそ異なれ、まったく同じ要素でつくられている。屋根は均一な高さのフラット・ルーフであるから、どこの位置で礼拝をしようと 差異はない。ただ ミフラーブの前だけは 採光のために高められ、木造の小ドームが架けられた。時代が下るにつれて、この部分のドーム屋根が次第に大きくなり、ペルシアでは 主空間を形づくるようになっていく。

カイロのイイブン・トゥールーン・モスクと、ヒヴァの金曜モスク

ところで 列柱の上に すべて木造の梁が水平にかけられるのと違って、レンガや石によるアーケードは 方向性をもつことになる。アーケードをキブラ壁と平行にするか 直角方向にするかで、内部空間の「動き」の感覚が ずいぶんと異なるにもかかわらず、アラブ型モスクでは その方向がまちまちであり、原則がない というのが奇妙である。カトリックの聖堂では 必ず奥行き方向にアーケードを通し、奥行き感を強調するのに、アラブ型モスクの建築家たちは、空間の方向性ということを 何ら顧慮しなかったらしい。 アラブ型モスクの材料は、木造、レンガ造、石造を問わない。木造の場合には 柱が細いので見通しがきくが、レンガ造の場合には かなり太くなり、これが林立すると 内部空間はこまかく分断されてしまう。大きな床面積には大スパンの架構 という 現代建築の感覚とは かけ離れた、不思議な宗教建築空間となる。

アルジェの金曜モスクと、コルドバのメスキータ

中庭から 礼拝室(ハラム)と 回廊(リワーク)のすべてが 空間的に連続したアラブ型を 最もよく体現しているのは、オールド・カイロの アムルのモスク である。641年に建てられた エジプト最古のモスクで、その後何度も拡大・改築されたが、当初の架構システムと空間特性を よく保存している。ここでは 柱が古建築からとってこられた円柱なので、それほど視界のさまたげにならず、伸びやかな列柱空間が 無限に続くような印象を与えるのである。

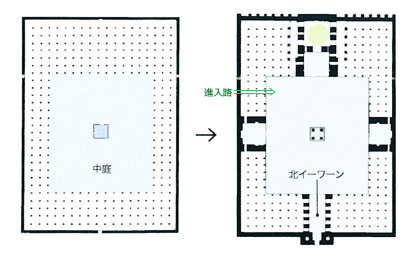

モスク建築の歴史に 画期的な変化をもたらしたのは、ペルシア(現在のイラン)が、ササン朝の遺産である「イーワーン」を モスクに もちこんだことである。初めはごく控えめに、中庭に面する礼拝室のアーケードの中央スパンを 他よりも幅広くし、アーチの高さも高くして、ミフラーブに向かう中央身廊を強調したのだった。この場所に イーワーンを設置すると、中庭が一気に活気づく。ササン朝宮殿のイーワーンは玉座や謁見室としての機能をもっていたのだが、この場合には そうした機能は不要なので、モスクを造形的に美化しようという意図のほうが強かった。

こうして中心軸が強調されると、中庭において このイーワーンと向き合う面にも その対応物が欲しくなる。そこで ここにもイーワーンを設けて向かいあわせると「ダブル・イーワーン型」のモスクとなる。列柱ホールが中庭を囲んでいただけの単調なモスク型は、こうして大いにメリハリのある建築となった。さらに、中庭を囲む他の2辺の中央にもイーワーンを設置すると、4基のイーワーンが 縦・横の中心軸上に向かいあう「四イーワーン型」のモスクとなって、飛躍的に造形効果が増大する。

四イーワーン型の 最初の作例といわれるのは、12世紀の ザワレの金曜モスクである。地方都市なので 規模は小さく、中庭は約 16m角の正方形である。そこに 各辺の長さの 1/3ほどの幅をもつ イーワーンが 向かいあうのだから、アラブ型モスクとは まったく異なった中庭空間となった。4基のイーワーンに囲まれた中庭の求心性は強烈で、奥の礼拝室自体よりも シンボリックな空間となる。イスファハーンの金曜モスクでは、アッバース朝時代の 古典的な列柱ホール・モスクが、12世紀に 四イーワーン型モスクへと 劇的に変えられた。イーワーンのアーチの内側は 半ドームや半円筒形ヴォールトの天井とされ、しばしば華麗な ムカルナス装飾 がほどこされた。アラブ人よりも、見た目の美しさを重視する ペルシア人の 感性の発露だったと言える。

イスファハーンの金曜モスクの発展を示す 図式的復原平面図 さて アラブ型からペルシア型への 変化部分は 、他にもあった。まず 屋根の不燃化である。アラブ型では シリア・ビザンティンの伝統に従って 木造の陸屋根が基本であったが、ペルシアでは 木材の欠如から、すべてをレンガ積みでつくろうとする。柱から柱へは すべてアーチを架け渡し、4つのアーチで囲まれた区画ごとに 小ドーム天井を架けたのである。それと同時に、ミフラーブの手前は 柱を取り除いて広い正方形の空間をつくり、ここに 大きなドーム屋根をかけた。この 天井の高い場所が主空間となり、均質的なアラブ型とはちがう、メリハリのある礼拝室となったのである。

サマルカンドとカイロの ペルシア型モスク この建築形式は モスクばかりでなく、宮殿や学院、ハーンカーやキャラヴァンサライといった 種々の建物に適用された。とくに学院では イーワーンの半外部空間が 講義や討論の場として用いられ、切っても切れない関係となる。また ペルシア圏の外へと広まり、エジプトからトルコ、中央アジア、インドにまで伝播した。伝播の間には 地域的変容もあり、エジプトでは イーワーンどうしが コーナーで連接して、回廊がなくなってしまう。

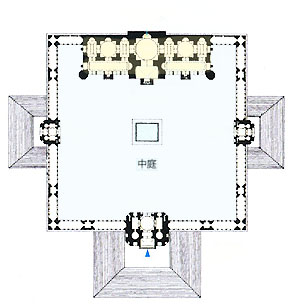

ペルシアの四イーワーン形式で 釈然としないのは、外部との関係である。あくまでも 中庭本位の発想なので、建物全体の外観には無頓着であり、外部からモスクへの進入路についても 定められていない。ミフラーブに向かうキブラを中央軸とするのなら、常にマッカと反対側のイーワーンを 主たる進入口とすべきであるのに、多くのモスクは そうなっていない。イスファハーンの金曜モスクに示すように、リワークの一部が 唐突な進入路となる。どれかのイーワーンが進入路になってしまうと、4基のイーワーンが相対するという 中庭の求心力が失われてしまうことを 恐れたのであろうか。ペルシアにおけるモスクの中心は、礼拝室であるよりは 中庭なのであった。これが中央アジアに もたらされると変容して、マッカの反対側のイーワーンが入口となり、それと背中合わせの より大きなイーワーンがモニュメンタルな門(ピシュターク)となるのだが。

近世イスラーム圏を分けあった3大帝国の中では、オスマン朝が最も早く成立し、最も遅くまで生き延びた(1299-1922)。現在のトルコのアジア側は アナトリア半島 あるいは 小アジアと呼ばれ、12世紀にはルームのセルジューク朝が支配して、アルメニアやシリア的な性格の濃いセルジューク建築を 各地に建てた。オスマン朝の時代になると、それとは かなり性格の異なった建築、ドーム屋根に力点をおく建築を 開拓していくことになる。その方向を決定的にするのは、15世紀半ばに ビザンティン帝国の首都 コンスタンティノープルを陥落させたことである。

イスタンブルの聖ソフィア大聖堂と、イェニ・ジャーミイ アジアとヨーロッパの接点に位置するこの都は、国土のほとんどをトルコ族に奪われてもなお、独立都市として長い間 もちこたえていたのだった。この都市は 東方キリスト教の中心地で、そこには6世紀に建立された 聖ソフィア大聖堂が、ビザンティン建築の最高傑作として屹立していた。オスマン朝のメフメト2世は ついにこの都市を奪うと、オスマン帝国の首都 イスタンブルに変え、このドーム屋根の大聖堂を モスクに変換する。900年にわたって最大のキリスト教聖堂だった建物は、以後100年にわたって 最大のモスクとなる(アヤ・ソフィア・モスク)。オスマン朝の建築家たちは この偉大なドーム建築に圧倒され、深い影響を受け、これを凌駕するモスクを 自分たちの手でつくりあげるために全力を傾ける。それが オスマン建築を完成に導くプロセスであったから、隣のペルシアとは まったく異なったモスク型を発展させたのである。まして アラブ型の列柱ホール空間とは対極に位置する、無柱大空間の ドーム建築なのであった。 コンスタンティノープル陥落以前も、オスマン朝は アナトリアの西部、ということはビザンティン文化圏に根を下ろしていたので、かつてのローマ帝国の(東方建築に影響された)ドーム建築に立脚して、モスク建築を展開していた。つまりオスマン建築は、偉大なドーム建築である ローマのパンテオン(万神殿)とも 縁戚関係にあるのである。

イェニ・ジャーミイの平面図 これには、もうひとつの原因もある。ペルシアが 礼拝室よりも中庭に焦点をあてて 四イーワーン型式を生んだのに対して、寒冷地のトルコでは、外気を遮断した礼拝室のほうが 中庭よりも重要であった。セルジューク朝の時代には、中庭の室内化さえも行われた。オスマン時代に中庭が復活しても、礼拝室とは空間的に切り離された、付属的な前庭としてであったから、もはや4基のイーワーンも必要なかったのである。オスマン朝の関心事は、あくまでもドーム屋根の下の 室内空間を充実させることであった。 ペルシアでも ミフラーブ前にドーム空間をつくったが、それは礼拝室の一部であり、また暑熱を避けるために 窓は少なめであった。トルコでは 礼拝室全体を大ドームで覆い、イスタンブルに多い 曇天の暗さを消し去るべく、可能な限り窓を多く設けて 明澄な空間としたのである。光の偏在する 無柱の大空間は、あたかも宇宙そのもの、神の原理の顕現のような感覚で 信者を包み込む。

一方、外部はというと、通常 広い敷地の中央に 整然としたプランで建つので、ペルシアよりは はるかに外観がある。しかし ドーム屋根は 近くで見ると 上部が蹴られて、実際の高さほどに 偉大には見えないし、常に黒っぽい鉛板で葺かれた姿は ややグルーミーでさえある。外観を誇示しようとはしなかった と言えるし、しかも どのモスクもよく似た外観をしているので、いささか退屈な感も なしとしない。あくまでも 内部空間の探求が主目的なのであって、外部の形は その結果にすぎなかったのだろう。

イスタンブルのスレイマニエ

オスマン帝国は トルコばかりでなく エジプトから東欧まで支配したので、グレーのドーム屋根と鉛筆型のミナレットがセットになった トルコ型モスクを、津々浦々に建てた。その最高傑作が、トルコ史上最大の建築家(ミマル)シナンが設計した イスタンブルのスレイマニエ(スレイマン1世のモスク)と、エディルネの セリミエ(セリム2世のモスク)である。

インドにイスラーム建築が始まるのは 13世紀初めである。伝播の経路は アラビア → ペルシア → 中央アジア → インド であったから、アラビアはずいぶん遠い。にもかかわらず モスクの原型はアラブ型なので、インドにも アラブ型モスクが各地に建てられた。当然 ペルシア型モスクも移入するので、イーワーンはインド・イスラーム建築のボキャブラリーになる。ところが 四イーワーン形式は、ついに インドには定着しない。四イーワーン的なモスクがあっても、礼拝室以外の三方のイーワーンは 中庭に向かずに 外部に向かって開く 門となり、中庭側には 背を向けることになる。完全な 四イーワーン型は マドラサにしかなく、インドには マドラサは多くない。インド人は、四イーワーン形式を 好まなかったのである。 そもそも 中庭というものが インドの伝統ではなかったし、風土にも合わなかった。インドの気候は 厳しいとはいえ、雨季と乾季があり、自然の変化に富んだ 豊かなものであったから、砂漠地域のように 人間の領域を塀で囲いとって保護する 必要もなかった。インド人の気質は、絶えず外に向かって 自己表現をすることにある。中庭を囲んで 4基のイーワーンが向かいあう 求心的で内向的な世界をつくるのは、インドとは 反対の行き方であった。

ラクナウとデリーのインド型モスク トルコ型はどうか。インドでは 古代に木材が豊富だったので 木造建築が主流であり、組積造としての アーチやドームの構法は知らなかった。そのため 中世になって木材が欠乏しても、石を木のように用いて、軸組的な石造建築をつくった。西方からイスラーム建築の技術が伝えられて アーチやドームを用いるようになっても なお、柱・梁式の伝統スタイルに固執した。したがって、大ドームで モスク全体を覆ってしまうようなトルコ型モスクは、インドには適合しない。技術的には、スレイマニエやセリミエよりも大きなドーム屋根の 廟(ゴル・グンバズ)を ビジャープルに実現しているので 十分な能力があったのだが、しかし技術よりも 心性や感性の問題である。インド人が求めたのは、彫刻的建築である。外から見たときに 造形的に美しく 心惹かれるような建築を望むのであって、内部の大空間や 囲まれた中庭を 主目的とはしない。

アラブ型の列柱ホールは インドの軸組的建築と矛盾しないから、当初は ヒンドゥ寺院やジャイナ寺院の部材を利用し、後には 新しく石を切って、アラブ型モスクを建てた。だが 列柱ホールが中庭を囲うだけで、外観に考慮を払わない 内向きの建築は、インド人を 造形的に満足させない。まだしも ペルシアのドームやイーワーンのほうが見栄えがしたろう。そこで インドのモスクは、ほとんど常に ドーム屋根をシンボリックに戴くようになり、モニュメンタルな門(ピシュターク)を 備えるようになる。

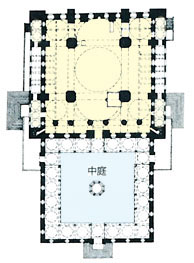

デリーの金曜モスクの平面図 近世のムガル帝国が造営した 巨大なモスクでは、中庭を大々的に拡大して、中庭というよりは 広大な広場のようなものとした。そして、列柱ホールがこれを囲む アラブ型でもなく、四イーワーンが囲む ペルシア型でもなく、マッカ側の礼拝室を 回廊から突出させて、あたかも 独立した彫刻的な建物のように 際だたせたのである。それは ダマスクスのウマイヤのモスクで行われたプロセスを 逆転させたかのようだ。モスクに転換される前の キリスト教の聖ヨハネ大聖堂は、広場の中央に独立した彫刻的建築として建っていたのだから。

ラホ-ルのバ-ドシャ-ヒ・モスク ムガル朝は こうした独立建物のような礼拝室の上に3連のドーム屋根を並べ、陽光に輝く白大理石で仕上げ、しかも より目立つように、下部がふくらんだ球根形とした。中央の大イーワーン および左右両端の トゥイン・ミナレット、さらには 屋上の小塔(チャトリ)群の装飾とあいまって、威風堂々たる、自己顕示的な 彫刻的建築が完成する。首都 アーグラ、デリー、ファテプル・シークリー、そして ラホールの巨大な金曜モスク、これらが ムガル朝による「典型」としての インド型モスクである。

( 2006年『イスラーム建築』第2章「イスラームの礼拝空間」) |