Click Here for English

放送大学 教養学部

社会と産業コース

都市の持続的発展を規定する要因の分析

諸要因の相関分析

| 人口の変化と相関する要因の探索 |

都市の人口は,どのような要因によって規定されているのか.ここでは,確認できる限りでの諸変数と人口の増減との相関関係を確認することで,このことを探索してみたい.当初,とりわけ比較的人口を維持している「持続都市」について,その要因を解明することを目的としていたが,「持続都市」の数が少ないために,明確な統計的関係が検出できないことが明らかになった.そこで,すべての都市を対象にして分析を行うことにした.主として国勢調査のデータにもとづいて,1995年から2000年,2000年から2005年,2005年から2010年の3時点について,人口量等のデータの増減率を計算し,それらの間の相関関係を確認していった.ここで用いた変数は,以下の通りである.

外国人人口,自営業者数,建設業就業者数,製造業就業者数,電気・ガス・熱供給・水道業就業者数,運輸・通信業就業者数,卸売・小売・飲食店就業者数,金融・保険業就業者数,不動産業就業者数,サービス業就業者数,公務・その他就業者数

※ただし,2005年以降,産業分類が変更になっているので,次のように統合して,増減率を計算している.

運輸・通信業=情報通信業+運輸業

卸売・小売・飲食店=卸売・小売+飲食店・宿泊業

サービス業=医療・福祉業+教育・学習支援業+複合サービス事業+サービス業その他

| 単純相関と偏相関 |

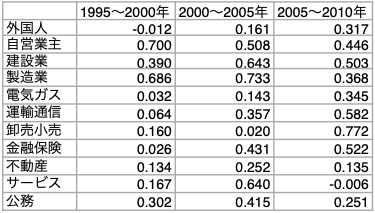

まず,上記の諸変数の増減率と人口の増減率との単純相関を示しておく.

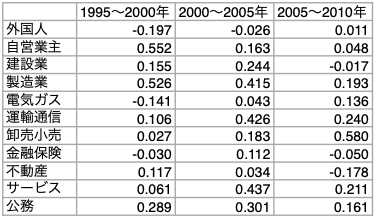

3つの時期によって相関する変数が変化している点が興味深いが,2005〜2010年の時期になるとほとんどの変数が高い相関を示しているので,特徴がつかめなくなる.そこで,他の変数の影響を除いた偏相関係数を確認してみたのが,以下の表である.

そうすると,各時期の特徴がはっきりしてくる.2000年までは自営業主や製造業従事者,公務員の増減率が人口の増減率と相関していたのにたいして,2000年以降はそれらの相関が弱まり,情報関連の運輸通信業,卸売小売,サービス業の相関が高くなることがわかる.いわゆる情報化,サービス化の傾向が読み取れるわけである.

| まとめ |

以上,あくまで要因間の相関関係から推測できるかぎりでの知見であるが,日本の都市の人口を支えてきた産業構造には,2000年を境に大きな転換があったと考えられる.2000年以前には製造業を中心とし,自営業や公務によって支えられていたのにたいして,2000年以降は情報産業やサービス業によって影響されるところが多くなっている.

ここから都市の持続的発展を可能にする要因を探ることは容易ではないが,2005〜2010年にかけての時期においても,低くなったとはいえ,製造業や公務との相関は残っている.情報化やサービス化の恩恵は大都市部に集中しがちであることを考えるならば,今回,数の制約から独自の分析はかなわなかったが,持続的な地方中核都市においては,製造業もしくは卸売小売飲食宿泊業(観光業等)を基盤としたある程度の産業の維持と公務部門がこれを支える体制が,やはり必要なのではないかと考えられる.

ConTAct us AT

〒261-8586

千葉県千葉市美浜区若葉2-11

放送大学 教養学部

社会と産業コース

玉野研究室

tamano@k.email.ne.jp(@は半角にしてください)