|

真・巨大クーラ

バトルロイヤル

(TAKA100, Alpha P3125,

Blizzard)

LastModified 02/10/14

「お・・・俺は30歳を越えて・・・いったい何をやっているんだ・・・!?

い・・・いや、そんな考えはよそう・・・フットワークをにぶくするだけだ・・・!!」

(島本和彦著 「炎の転校生 -同窓会を叩け-

」より)

まあフットワークが鈍いと、、コンピュータ業界の尋常でない時の流れには、とてもじゃないけどついていけないですしね^^;。前回の「巨大クーラ バトルトイヤル」を行ったのはわずか3ヶ月程前ですが、SEPP版Celeron,

PentiumⅡは既に市場から姿を消し、OverClcokの主流はPPGA版Celeron, PentiumⅢ、そしてAthlon

へのシフトしています。それに伴い、CPUクーラも世代交代が進んでいるみたいです。「一体、どれが一番効くのか?」

誰でも(ひょっとしてわしだけ?^^;)思う素朴な疑問です。

「オッス、おら人身悟空。来週も絶対見てくれよな。」

という訳で、気が付くと何故か(^^;)手元に巨大クーラが3つもあったので比較してみる事にしました。さて、どうなりますやら。

今回、Blizzard については [Simple...] のUHAUHAさんの御厚意により借用致しました。この場を借りて、御礼申し上げます。

1 エントリー

さて、お題の巨大クーラ三種です。並べて見ると・・・・やっぱ笑えますねー。これら巨大クーラの役割は、OverClock時のCPUの発熱を効率良く廃熱し、CPUの温度を下げる事により、高Clock時の安定動作を確保する事にあります。

たまに「XXXというCPUクーラにしたら○○MHzが通る様になった」というメイルを頂くのですが、ある意味これは正しくありません。巨大CPUクーラを装着する事による効果は温度を低減する事です。その温度低減によって、高clockで動くかどうかはCPUの素性(個体差)によるものです。ま、当たり前の話ですが念の為。

前置きが長くなってしまいました。それでは、エントリーとまいりましょう。

1.田川アルミ TAKA100-P2U

Nifty

で優れた製品を配布されているたかちん氏考案によるCPUクーラを田川アルミさんが製造販売されているものです。前回の巨大クーラバトルロイヤルのチャンピオンであり、私が普段ペルチェと共に愛用しているCPUクーラです。はっきり言ってデカイです。高さは83mmにも達し、普通のマザーでは必ず

DIMM スロットが何本か潰れる事でしょう。

最近、PentiumⅢ用としてTAKA100P3

がリリースされていますが、ヒートシンク部は同じ物です。TAKA100P2ではオプション扱いだった固定具とL2cash冷却用コサーム(熱伝導性のあるゴム)をセットにしています。実質的な値下げだそうです。

性能的には、熱抵抗0.15℃/W を誇る alpha社 FS10040

とほぼ同じ大きさであり、同等あるいはそれ以上の性能と見なしていいでしょう。田川アルミさんからの直販価格は

\9900 です。

2. エヌ・ワイ情報通信

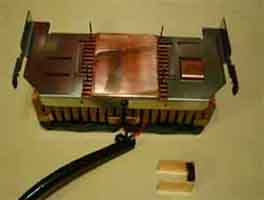

Blizzard S2PⅢB

|

|

|

手前に見えるのはL2cash冷却オプション |

云わずと知れた銅製クーラです。「アルミより熱伝導率が2倍の銅でヒートシンクを作れば冷えるだろう」というある意味、非常にベタな発想に元づいています。メーカのHPによれば、「Blizzardは持った瞬間その違いが判ると思います。」とありますが、確かに違いは判ります。大きさはそれ程でもないのに、重い事重い事!ほぼ

1kg

近くあり、足の上に落とすとなかなか素敵な事が起こりそうです。^^;

今回使用する S2PⅢBは、Pentium系用大型シンクに6cmの薄型ファン(SHICO

ENGINNERING 0610-12HH 12V-0.15A : 吹きつけ)をくみあわせたものです。L2cash冷却用オプションは使用していません。(他のクーラの条件を揃える為)

メーカのHPの情報では、熱抵抗 0.25 ℃/W

となっています。高速電脳

さんでの価格は \17800 となっています。

3.alpha P3125SM60

P125 で一世を風靡した alpha 社が PentiumⅢ用として最近リリースしたCPUクーラです。ヒートシンクのベース部にヒートスプレッダーという名前で2mm程の厚みの銅が埋め込まれています。(推測ですが、銅を埋め込んでいるのは、CPUの発熱を素早くフィンの根元に伝える為でしょう)

また、この手の大型クーラでは問題となるDIMMとの干渉を避ける為に放熱フィンの下側を少しカットする等の細かい心配りも見てとれます。組み合わされるファンは、SANYOの6cmファン(model109R0612H402

12V-0.11A:3800rpm 0.53m^3/min 吹き出し)です。P125では、ファンの電源コネクタがついていなかったのですが、今回は同梱されています。(3pinコネクタも同梱されておりユーザが選択して取り付け)

メーカのHPの情報では、熱抵抗

0.32 ℃/W となっています。alpha さんからの直販価格は \5760 です。

まあ、まとめるとこんな感じです。

spec |

熱抵抗(℃/W) |

価格 |

| TAKA100P2 |

0.15以上? |

\9900 |

| Blizzard S2PⅢB |

0.25 |

\17800 |

| P3125SM60 |

0.32 |

\5760 |

今回は、Blizzard と P3125 についてはファンを SANYO高速型(model109R0612S406

12V-0.17A:吹き出し)に交換した場合についても測定を行いました。

今回の3種のCPUクーラの固定方法は、それぞれ以下に示す方法となっています。

|

TAKA100

2本のプラレールを介してネジ止め |

|

Blizzard

取り付け金具の支柱にバネ止め |

|

P3125

ケースを介してネジ止め |

しかし正直な所、私は [OLGAコアの逆襲]

で酷い目にあっているので、この手の固定方法を一切信用していません。そこで、今迄使ってきた以下の方法で固定する事にしました。

標準の固定方法を敢えて使わないのは、純粋にCPUクーラとしての性能を比較したい為です。ただ、3種のうちBlizzardのみはネジ止めでないので、固定方法を変更できませんでした。そこでグラファイトアダプタのみ使用しました。

尚、グラファイトアダプタについてはそれなりの力で締め付けなければならないので、Blizzardのバネ止めでは締め付け力が不足する可能性があります。そこでBlizzardのみは、グラファイトアダプタの場合とシリコングリスの場合の両方を測定しました。

4 実験方法

ケースは閉めた状態とする。

セッティングは、シリコングリスの場合は5回、グラファイトアダプタは3回行って計測し、ベストのデータを使用(作業性の影響を排除)

温度計測は以下の5点

室温、ケース内温度、CPUコア横、ヒートシンク(以上全てサーミスタによる)

BX6rev2 のW83782D の機能によりコア内部サーマルダイオードより内部温度読み取り

計測条件:FinalReality を1時間以上ループさせ、温度変動がなくなった後、一番負荷の高い

City 時で温度を計測

これは私の環境における結果であり、ケースや使用機器により変わってくることはご了承願います。

巨大クーラ比較 |

室温 |

ケース |

シンク |

コア横 |

コア内部 |

TAKA100 |

計測温度 |

24.9 |

27.0 |

31.5 |

37.5 |

44 |

| 室温との相対温度 |

|

2.1 |

6.6 |

12.6 |

19.1 |

P3125 |

計測温度 |

24.7 |

28.0 |

32.7 |

35.5 |

41 |

| 室温との相対温度 |

|

3.3 |

8.0 |

10.8 |

16.3 |

P3125

+SANYO高速 |

計測温度 |

24.9 |

28.0 |

32.7 |

35.4 |

41 |

| 室温との相対温度 |

|

3.1 |

7.8 |

10.5 |

16.1 |

Blizzard

+ TSC-1 |

計測温度 |

24.5 |

28.0 |

34.0 |

39.5 |

51 |

| 室温との相対温度 |

|

3.5 |

9.5 |

15.0 |

26.5 |

Blizzard

+ グラファイト |

計測温度 |

25.0 |

28.0 |

34.2 |

39.4 |

47 |

| 室温との相対温度 |

|

3.0 |

9.2 |

14.4 |

22.0 |

Blizzard

+グラファイト

+SANYO高速 |

計測温度 |

24.6 |

28.0 |

29.5 |

37.2 |

45 |

| 室温との相対温度 |

|

3.4 |

4.9 |

12.6 |

20.4 |

1999.9.20追記

今回実験していて、PCのケースを壁際(背面が壁から10cm位)においた場合と、部屋の中央に置いた場合では、3℃程壁際に置いた方が高くなるという現象が発生しました。通常は部屋の中央に引っ張り出して実験するのですが、今回は数日に実験が跨った為、片づけて横着してたら発生しました。前日の結果とえらく違うので気付いた次第です。多分、排気口からの排気抵抗が増加してる?のでしょうね。限界でシビアに評価する場合には、気をつけた方がいいかもしれません。

6 考察

さて、結果ですが意外な程はっきりとした結果が出ました。

Blizzard > TAKA100 > P3125

という順番で温度は高くなっています。あらら、値段と逆の順番ですね。^^;

P3125の文句無しの勝利です。しかし、温度差は最大で4℃程度ですので、僅差と云ってもいいでしょう。この程度の温度差でClockが上がったとしても、環境温度の影響を凄まじく受ける不安定なマシンになってしまうでしょうね。実用上は、ほとんど同じといってもいいのではないかと思います。

1. P3125

熱抵抗のspecからは不利と思われただけに、正直意外の一位でした。しかし、小さな熱源(OLGAコアの接触面積)の熱を、熱伝導率の良い銅でフィン根元まで運び、加工性の良いアルミの細いフィンで放熱するというハイブリット構造が想像以上に効果を上げている様です。P3対応の為、単にネジ穴の位置を変えるだけでなく、実装状態での性能、使い易さ(DIMMへの干渉予防)等、随所に工夫が見えます。流石、アルファと云えるでしょう。いい仕事してます。

また、ファンを高速型に変えた場合もほとんど変化が出ていません。これは、標準ファンの状態で既に放熱性能がピークに達しているせいでしょう。云いかえるとアルファがあえて高速型を使っていない(ほとんど価格差がないのに)のは、振動や騒音の面も考慮した上で、充分な性能のファンを選定しているともいえそうです。

2. TAKA100

前回のチャンピオンでしたが、残念な結果となりました。実際、その凄まじい体積を考えると少しふがいない気もします。普段愛用しているだけに残念です。OLGAコアとなって熱源が小さくなったせいで、その巨大な体積を有効に利用できていないのではないかという気がします。ペルチェと併用する場合等ではまた状況は変わってくるかもしれませんね。「奢れる者、久しからず」

。田川アルミさんの奮起に期待します。

3.Blizzard

|

実はあまり期待していませんでした。「いくら銅つっても、フィンの形状があれじゃあなあ」と思って・・・いやあ、やっぱ効くもんですね。ビックリです。ただ、取り付け方法も含めて随所に作り込みの甘さが見られます。(ファンをフィンの隙間に木ネジをネジ込んで留める辺りとか・・・)また、シンクのベース部が狭い辺りとかを見ると、どうせならフィンに熱を良く伝える為にベースをもっと大きくとればいいのに・・・・等と思ってしまいます。ちなみに取り付け金具がリテンションにすっぽり収まる様になっているのですが、私の使っているストレートタイプのリテンションとはサイズのクリアランスが合わず、リテンションを外さなければ、装着できませんでした。 |

Blizzardの結果でファンをSANYO高速型に変えた場合を見ると面白い結果が出ています。コア内部は1.6℃しか下がってしないのに、シンクは4.3℃下がっているのです。やはり取り付け方法の面で問題があり、ベストな伝熱状態になっていない(グラファイトアダプタへの締め付けが足りない

>

それでもシリコングリスよりは大分良い)のではないかと思います。その意味では、まだ潜在性能はありそうです。エヌ・ワイ情報通信さんには、価格も含め更なる企業努力をお願いしたい所です。

「またしてもお前は基本を忘れた。

料理とは素材に惚れ込んで、素材の素晴らしさを一つでも多く引き出す事なのだ」

(雁屋 哲+花咲アキラ著

「美味しんぼ」より)

今回の結果を見て、メーカの公表している熱抵抗が意外とあてにならない事を痛感しました。結局、メーカでの測定はダミーヒータを使って行う事になるのでしょうが、その際の伝熱面積とOLGAコアの面積の差によるものでしょう。ユーザが求めているのは実装状態での性能なのですから、メーカもその辺りは考慮して欲しいものです。という訳で結論です。

(メーカ発表の)熱抵抗は参考程度に聞いておく

銅はやっぱり効くみたい

とりあえずP3125を買っとけ(安いし)

今後は取り付け方法の検討も含めた更なる製品開発をお願いしたい所です。

7 独り言

さて、如何だったでしょうか、奇しくも熱抵抗Specで一番劣り、一番安価な

P3125が一番効くという結果に終わりました。この結果を見ていると、

「技(大きさ)の1号(TAKA100)、力(材質)の2号(Blizzard)、力と技のV3(P3125)りゃぁ~」

という言葉が浮かんで来るのは私だけ・・・・でしょうね。^^;

最近では、Blizzard以外にも銅製クーラを販売する所も出てきました。(Blizzardよりは大分安いみたいですね^^;)

CPUだけに留まらず、CPUクーラの世界でも熾烈な争いが続いていくのでしょうか?

という事は・・・・3ヶ月後にはまたCPUクーラを買わねばならんのか!?

部屋に転がる巨大クーラの群れを見ていると憂鬱でもあり、楽しみでもある今日この頃です。

「さあ、勝負しようぜ。

そうとも、まだ決着(ケリ)はついちゃいねぇ!」

(矢作俊彦 監督 「アゲイン」より)

Contents

HOME

|