|

コア研磨再び

LastModified 03/06/06

「惨敗した思い出が・・血のにじむような悔しい思い出が一

明日に踏み出す一歩となるんじゃあないのかっ。」

(島本和彦著 「逆境ナイン」より)

UltraVapoの最初の常用設定の実施によりP4-2.5GHz@3330MHzの運用を行える様にした訳ですが、未解決の問題を多々残してしまいました。最大の問題はコアとエバポレータの温度差です。

以下の表は、UltraVapoによるP4-2.5GHzの常用化を実施した際に、負荷をかけた状態で各部温度測定結果の抜粋です。

| Vore(V) |

CPU(Hz) |

FSB(Hz) |

PCI div |

PCI |

EVA(℃) |

Core(℃) |

| 1.8 |

3330 |

133.2 |

1/4 |

33.30 |

-27 |

-2.6 |

一見すれば判る通り、冷却部のエバポレータ(EVA)とCPUコア内部温度には、実に約24℃もの温度差があり、コア内部は氷点下維持がやっとの状態です。要は、[EVAは冷えてもCOREは熱い]状態になっています。今回はこの温度差を少しでも改善すべく、[CPUヒートスプレッダの研磨]と[エバポレータ-CPU間の接触強化]というアプローチを行ってみました。

#えー実際の作業は2002年9月頃にやっていたのですが、諸般の事情で未公開のまま現在に至ってしまいました。(理由は後述)

1. ヒートスプレッダの研磨

以前、CeleronSEPPにおいてコアというかヒートスプレッダを研磨する事で空冷で5℃下げる事ができた経験があります。目視レベルの話ですが、Pentium4のヒートスプレッダは当時のCeleronに比べてかなり平面度が確保されている様に見えます。しかし、僅かでも効果が見込めるのであれば、試して見る価値があると思っていました。

しかし、その為にはP4-478

の細くて密集しているピン部の保護手段を何か考えねばなりません。Socket478だけで入手できないかと探していましたが未だ出回っておらず、ジャンクマザー探してSocket周りだけ切ろうかなとか思っていた所、こちらの製品を入手できました。正にSocket478そのもので、装着する事でP4のピン部は保護される事になります。

P4-2.5GHzをPL-P4/Nに装着した上で周囲をテープでマスキングして、ガラス板に固定した耐水ペーパで研磨していく事にします。どこまで研磨すべきかは諸説ありますが、私の場合鏡面まで仕上げるつもりはありません。あくまでヒートシンク(今回はEvaporatorとの接触部)との平面が確保できれば良いと考えています。

粗い順から 400, 600, 800,1000

番で磨いていきます。この様な小さな平面の研磨は意外と難しく、その道では「研ぎ5年」と呼ばれている程です。変に力を入れてしまうと片減りしてしまうので、なるべく力を入れず、引っかかる部分を取り除いてやる様な気分で、たっぷりの水を使いながら円を描く様にシャコシャコと磨いていきます。

一度にガシガシ磨くのではなく、少しずつ結果をチェックしていきながら滑らせるという感じで

|

|

| シャコシャコ1.

刻印が大分薄くなってきました |

シャコシャコ2. 完全に刻印は消えました |

|

|

| シャコシャコ3.

うっすらと胴の地肌が・・・ |

シャコシャコ4. 1000番で仕上げ |

かような手順でとりあえず、CPUのヒートスプレッダは研磨できました。

ちなみに masamotoさんによると、EVAの下面も平坦な様に見えても僅かに凸になっているとの事です。確認した所、EVA底面の平行度に問題は無いレベルに思えた事と、配管の取り回し等により作業的に平面だすのが困難な事(手作業だと偏ってしまいそうで・・・)と、底面の肉厚(3.5mm)を薄くすると性能低下を起こす可能性在りとの事で断念しました。

2. エバポレータ-CPU間の接触強化

UltraVapoにおける冷却エバポレータとCPUへの密着は、以下の様に真空断熱ケース内におけるスプリング圧縮方式となっています。プラスティックと真鍮のスプリングガイドで真っ直ぐにエバをCPUに押し付ける構造です。

|

|

|

スプリングによって、エバをCPUに押し付ける構造 |

ポリエチレン筒のスリーブでエバの平行を確保 |

最終的には、ケースをベース部にネジ止めする事で、スプリングによってエバがCPUに密着します。このケースの蓋部に、下左写真の様な接触強化用スペーサを取り付ける事で、スプリングの圧力を高める事を図りました。

|

|

|

|

接触強化用スペーサ |

組み立てた断熱ケースを、ベースにネジ止め |

スペーサは、きちんと平面が出る物であれば何でも良いのですが、加工の容易さと熱伝導率の低さを考慮して、上質紙を接着剤で積層した物としました。

3. 結果

とまあ、色々とやってはみましたが結論から先に書いてしまいますと、たいして変わりませんでした。

実は、ちょっとやっただけであまり改善が見込めない事が大体わかったので、正確なデータも残してなかったりします。公開はここまで遅れた理由も実は、単にやる気が無くなっただけだったからに過ぎません(笑)

4. 考察

という訳で2つの方向から熱伝導経路の改善を図った訳ですが、目だった効果は得られませんでした。原因としては、P4のヒートスプレッダの平面度が元々それほど悪かった訳ではないので、ここと同様にあまり効果が出なかったとも思われますが、一番の理由はP4の熱流束の大きさにあると考えられます。

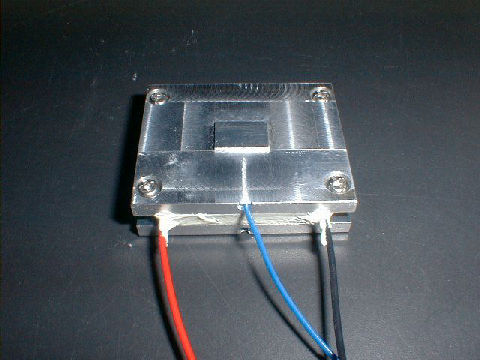

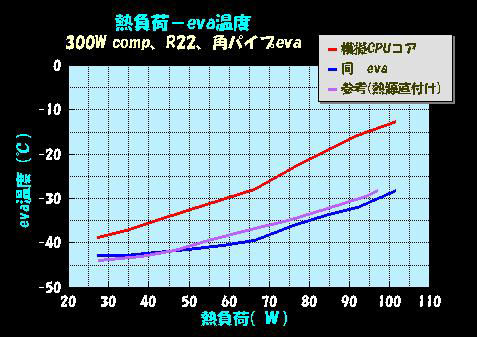

以下のグラフはmasamotoさんが、[EVAは冷えてもCOREは熱い]で行われたCPU模擬熱源(アルミ削り出しプレート+ペルチェ)による試験結果です。masamotoさんの御許可を頂き転載させて頂きました。

ペルチェによる100Wの熱源を、Athlonコア(13x9=117mm2)相当面積の模擬CPUを介して300Wコンプレッサに接続し、EVAのコアの温度差を計測された結果です。熱流束は、約86W/cm2になります。

|

|

masamotoさん謹製模擬CPUコア(CPU相当熱源) |

|

|

P4ヒートスプレッダ(729mm2)相当熱源によるEVA温度-CPUコア温度比較 |

この試験結果によれば、100W負荷(熱流束86W/cm2)でコアとEVAの温度差は約15℃という事になります。

IntelのデータシートによるとP4のダイとヒートスプレッダは以下の様な構造になっています。見掛け上EVAと接触するヒートスプレッダは31mm角です。しかし、実際のダイサイズは、(各種資料によると)131.4平方mm

即ち 11.46mm角となります。

|

|

| P4 断面図 |

EVA-CPU接触面 |

定格(2500MHz@Vcore=1.52V)での発熱が61Wなのですから、発熱がClockに比例し電圧の二乗に比例すると考えると、3480MHz@Vcore=1.85Vにおける発熱は、 実に118.3Wに達する事になります。

P4のダイサイズが前述の1.31平方cm(131.4平方mm)とすれば、熱流束は約91.6W/cm2というとんでもない値になります。(電気アイロンの熱流束が僅か3W/cm2)

厚みが2-3mm程度のヒートスプレッダが装着されていても、何程の効果があるかはいわんやといった所でしょうか。(物理的な破損を防ぐという意味は大きいですが)

masamotoさんの模擬コアによる試験とはコンプレッサやEVA等の条件が違うので直接の比較ができませんが、実験時熱流束86W/cm2:温度差15℃に対して、UltraVapo実稼動で熱流束約92W/cm2:温度差24℃ですので、まあこんなもんかなという気もしています。(CPU内部でのヒートスプレッダとコアの接触もそれ程最適化されているとも思えないので・・・)

以下は、masamotoさんから頂いたコメントですm(__)m

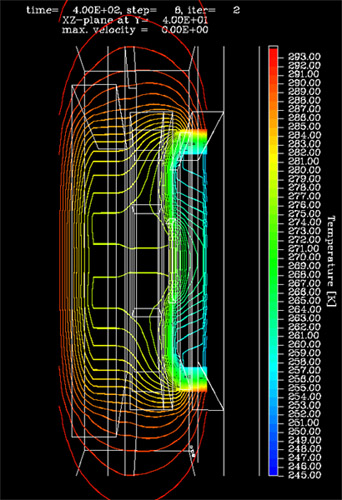

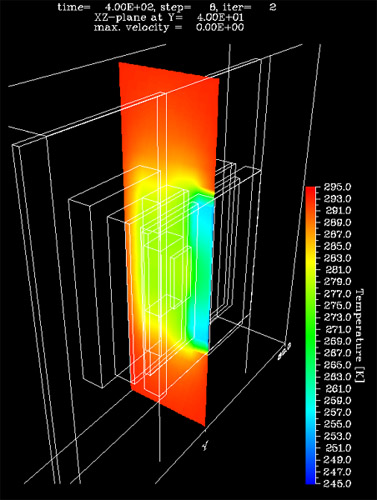

半年位前にZ-flowによりP-4モデルでシミュレーションしてますが、結構厳しいです。

その時のモデルをいじって計算した結果は、

1. 境界条件

コア:□11.46mm×0.98mm

発熱量:120W

ヒートスプレッダー:□31mm×厚さ0.7mm 銅板

EVA底:□35mm×3.7mm

2. 境界条件

銅板放熱側:温度-28℃、熱伝達率8503W/m^2(熱抵抗0.08℃/Wを考慮)

(この時のEVA底放熱側端温度は-18.4℃)

各熱伝達面には厚さ0.02mmのG751を塗布と設定。

外周は断熱、ソケット内空間及びM/B背面t=5に断熱材、M/B表面は空気20℃で自然対流

3. 結果

コア中心温度:約6℃

EVA表面中心:約-5℃

EVA表面から2mmの中心位置:約-8.8℃

シミュレーションの結果と比較しても、ほぼ限界に達しているのではないでしょうか...

|

|

|

|

masamotoさんより頂いたP4モデルによるZ-flowシミュレーション結果イメージ |

あと何とかすると・・・

1. ヒートスプレッダを取り去って、コア外周板を設置して、コアとエバの接触を改善。

2. ヒートスプレッダに空気抜穴をあけて、穴からグリスを注入して、コア側面からの放熱を促進

3. エバとヒートスプレッダの間にバッファを設置する

といった所が考えられますが、どうでしょうね? なんかどれも不毛な気もしますね(笑) そういや昔、こんな事もやったなぁ・・・

5. 独り言

という訳で如何だったでしょうか。悲しいかな今回の試みは、P4の強大な熱流速の前には無意味に過ぎない結果となってしまいました。しかし、コア研磨自体が全く効果がないかというと、元々のヒートスプレッダの平面度が(個体差で)イマイチな場合等には効果が出る事も十分に有り得るかもしれません。

結局、コアとエバの温度差については打つ手なしというのが現在の状況ですが、そのうちなんとか有効な手段をひねり出したいものです。今後とも取り組みを続けていきたいと思います。

「本当の喜びは、惨めな過去を持つ者だけに許される。」

(島本和彦著 「新約 炎の言霊」より)

しかし、今後もCPUの発熱(最近ではグラフィックコアもですが)は更に増加する傾向にあり、昨今ではメーカ製の水冷マシンまでリリースされる始末です。できれば技術の進歩は、より高度で高速な機能をより省電力で提供して欲しいと思うのは私だけでしょうか・・・我々が個々に工夫する領域は残して欲しいという意味でも・・・

Contents

HOME

|